江溯:以危险方法危害公共安全罪认定规则研究

江溯摘要:由于既有理论规则存在的明显缺陷,以危险方法危害公共安全罪在立法和司法上有沦为“口袋罪”的嫌疑,因此,从理论上建构该罪的认定规则尤为必要。本文以2010-2020年中级以上人民法院对以危险方法危害公共安全的相关判决为样本,利用回归分析、实践与理论契合关系分析来把握经验裁判规则与理论改善的应然方向,提出能有效影响司法的认定规则。通过综合分析发现:中级以上人民法院对于以危险方法危害公共安全罪的认定表现出相当审慎的态度,并且形成了可类型化的裁判规则;在此基础上,可以从理论上对司法裁判规则进行完善。完善后的认定规则如果得到普遍适用,将显著提高以危险方法危害公共安全罪适用的可控性,从而有效防止其沦为“口袋罪”。

关键词:以危险方法危害公共安全罪? 认定规则? 回归分析? 契合关系分析

一、问题的提出

以危险方法危害公共安全罪是我国《刑法》中唯一使用“其他……方法”作为罪状主体的罪名,因此其天然具有“口袋罪”的嫌疑。正如学者们所言,刑法并未描述或概括本罪实行行为的自然特征,亦没有明文规定其具体的行为结构与方式,称其为口袋罪是因为其缺乏必要的形式限定。如此一来,《刑法》第2章规定的犯罪甚至所有犯罪均可谓采取“危险方法”实施的犯罪。其次,“其他”有“其余”之义,因而该罪的罪状描述具有兜底性意义。因此,以危险方法危害公共安全罪是刑法将堵截性的行为方式独立成罪。 为了防止以危险方法危害公共安全罪潜在的“口袋化”倾向,“两高”频繁出台关于以危险方法危害公共安全罪的司法解释。仅2019年至今,“两高”已经发布了涉窨井盖、妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控、高空抛物、妨害公共交通工具安全驾驶四个司法解释。然而,针对个别现象发布的司法解释终究只是权宜之计,无法提供普遍的认定标准,其是否足以发挥防止司法实践中该罪的“口袋化”作用尚未可知。而刑法理论界普遍认为,该罪在司法实践中早已显示出口袋罪的特征:其囊括了刑法分则没有明文规定、具有危害公共安全性质的全部行为;其拾遗补缺的功能性特征越来越明显;已经扩张为整个公共领域的兜底性罪名;已经“沦为刑法中最受司法机关青睐的口袋罪”。

而现有刑法理论一直以发展该罪的认定标准和认定规则为核心,现有讨论集中于“其他危险方法”与“公共”的内涵以及单纯财产安全是否属于公共安全等三个方面:(1)关于“其他危险方法”,学界的共识是“其他危险方法”必须是与放火、决水、爆炸、投放危险物质等危险性相当的方法,但如何判断“危险性相当”则众说纷纭。有的观点主张从危险性质与程度判断,有的主张从放火、决水、爆炸、投放危险物质的共同特征加以概括,有的则描述“其他危险方法”的特征作为基准。但是,对于“危险相当性”的判断基准,学界仍存在分歧,对于是否应区分行为危险和结果危险、是否应当在“危险相当性”之中考量具体危险的讨论尚不充分。至于“其他危险方法”的判断逻辑步骤以及是否应当予以类型化,相关研究则付之阙如。(2)关于“公共”的内涵,主要存在“不特定或多数人”说与“不特定且多数人”说之争。然而,以人数界定“公共”的含义是否合理仍有待商榷。(3)关于“公共”的外延,主要争论在于单纯财产安全是否属于公共安全。整体而言,既有研究已经达成了一些共识,对于理解和适用该罪颇有价值;但这些共识比较宏观,可操作性欠佳,且在很多具体内容上仍存在分歧。同时,既有研究对部分重要内容的讨论并不充分甚至存在缺失,因此无法期待其有效发挥防止该罪“口袋化”倾向的作用。

为了解决理论的困境,笔者认为,首先必须审视既有研究的研究方法与研究视角。既有研究偏重于刑法条文的规范解读,即使有些研究采取了案例分析的方法,也仅限于对有限案例的举例说明,欠缺基于大样本的、揭示定罪机制的实证分析方法。唯一基于大样本的研究论文也仅统计了行为类型和罪过形式的频数,以及有期徒刑的幅度分布。虽然简单的描述性统计可以呈现数据的集中和离散趋势,但难以说明各因素之间的相关性,而且无法说明犯罪认定的机制。不仅如此,既有研究很少关注理论对于实践的影响状况,欠缺分析理论与实践契合关系的研究视角。然而,如果理论上的认定规则缺少充分的实践有效性,那么理论本身即不符合好的理论的标准。

综上,在立法上,以危险方法危害公共安全罪因罪状不明确而有“口袋罪”的嫌疑,最高司法机关频繁出台司法解释表明其对于该罪统一认定规则的迫切需求,而既有研究尚存在诸多分歧,且理论在实践中的有效性仍然存在疑问。因此,及时完善甚至重述以危险方法危害公共安全罪的认定规则尤为必要且迫切。本文以实证方法考察以危险方法危害公共安全罪的司法认定状况与裁判规则,从理论与实践契合关系的视角分析理论的实践有效性,以尝试建构能有效影响司法实践的认定规则。

二、定罪影响因素的回归分析

(一)数据与变量

1.样本

研究数据来源于中国裁判文书网。将以危险方法危害公共安全罪、刑事案由、判决书(中级人民法院、高级人民法院与最高人民法院)为检索条件,检索到从最早公布该罪文书的2010年至2020年4月18日的判决书共计459份。之所以选取中级以上法院的判决,主要基于研究主题与研究目的考虑。本文的研究主题是以危险方法危害公共安全罪的认定规则,其内容是该罪的裁判规则,而研究裁判规则的目的在于探索其得以运行于司法实践的理由,为改善认定规则提供依据,并发展出可普遍适用的认定规则。研究中级以上法院的裁判文书能够合理地达成研究目的,因为相对于基层法院而言,层级较高法院的裁判规则更权威、更规范,因而更利于将完善后的认定规则普遍化。为了客观反映中级以上法院的司法认定状况,我们选择了中级以上法院的全部判决书作为研究对象。经进一步筛查,删除重复、不公开具体内容、作为累犯或前科提及该罪、减刑裁量等与该罪认定无实质相关的文书,最终得到400份判决书,作为本研究的有效样本。

2.变量说明

本文的被解释变量为“是否以以危险方法危害公共安全罪定罪”。理论上,行为是否被认定为以危险方法危害公共安全罪定罪包括两个层面的问题:其一是罪与非罪,其二是此罪与彼罪。然而,本文的样本中没有无罪判决,因此,被解释变量实际表现为以危险方法危害公共安全罪和其他犯罪。其中,其他犯罪包括过失以危险方法危害公共安全罪、交通肇事罪、危险驾驶罪、故意杀人罪、过失致人死亡罪、妨害公务罪等。

本文的解释变量(自变量)为认定以危险方法危害公共安全罪的可疑影响因素,更确切地说是与以危险方法危害公共安全罪相关的犯罪构成要素。虽然影响行为定罪的因素既包括犯罪构成要素,也包括刑事政策、诉讼程序等因素,但本文最为关注的是教义学层面的以危险方法危害公共安全罪的裁判规则,而犯罪构成是判断行为成立犯罪的最初的也是最终的、因而也是唯一的标准因此,模型中所引入的自变量基本源于该罪的犯罪构成。首先,根据《刑法》第 114 条、第 115 条,该罪的罪状为“以其他危险方法危害公共安全,尚未造成严重后果的”,“以其他危险方法致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的”。据此,“公共”“公共安全”“危险方法”“未造成严重后果的”以及重伤等具体实害结果是自变量设置的基本依据。其次,刑法理论通说关于以其他危险方法危害公共安全的犯罪构成的理解,为自变量设定的范围、类型化提供了依据。

根据立法描述的罪状、理论上对本罪构成要件的阐述,通过梳理判决表述的相关因素,我们归纳出八个影响因素,并根据变量性质进一步设置为哑变量。自变量的设置来自判决书认定的内容,包括“经审理查明”和“本院认为”部分;哑变量根据判决实际出现的因素设置,仅限于理论探讨,但在实际判决中不存在或极少出现而无法成为一类的,不设定为一个哑变量。这八个变量分别为:(1)场所。主要考虑该罪属于危害“公共安全”类犯罪,行为场所及其人员数量和流动性会影响“公共安全”的界定,因此,本文以人员的密集性、流动性作为场所划分的主要标准,将变量设置为人员密集、流动性强的地方和人员密集、流动性弱的地方。判决认定的人员密集、流动性强的地方主要包括公共道路、市区、小区、办公场所、饭店、酒吧、学校等,人员密集、流动性弱的地方包括山林、田地、家中、宿舍、个人仓库等。(2)犯罪所使用的工具。其划分标准为一个单位的工具杀伤力和破坏力、扩散性。判决认定的杀伤力大、有扩散性的工具主要包括汽车、爆炸装置、燃煤气、电网等,杀伤性稍小、扩散性不大的工具如花盆、刀等。(3)行为方式。划分标准主要为行为潜在危险以及导致结果的严重性。判决认定的行为危险直接、严重、有扩散性情形主要包括驾车多次冲撞、抢夺方向盘、架设电网、点燃易燃易爆物等,行为潜在危险的扩散性小、危害“公共”面小的情形主要包括持刀捅刺、高空抛物等。(4)主体能力减弱。主要考虑若主体存在醉酒、吸毒、病发、无证等影响实施与控制行为的情形便会增强危险性。(5)强化行为力度与危险以及危害结果发生。判决认定的情形主要包括多次撞击、连续冲撞、逆行、超速等。(6)行为对象。判决认定的主要包括行为针对人身、人身+财产以及单纯财产三种情形,前者如驾车冲撞人群或者驾车冲撞有人驾驶的车辆,后者如驾车冲撞停放在停车区域且无人在车内外的车辆。需要说明的是,若行为针对的对象包括多种类型,则以最严重的结果计,如“行为针对人身+财产”归为“行为针对人身”。因此,行为对象各变量不存在重叠情况。(7)结果。立法对结果的要求与司法实践的具体认定有明显区别。《刑法》第114条、第115条规定的两类结果是“尚未造成严重后果”和“致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失”,可将结果设置为有结果、无结果两类。在司法实践样本中,80%的判决明确表述死亡、重伤、轻伤、轻微伤、财产损害等具体结果,若根据人身法益重于财产法益的一般认识,可将结果设置为死亡或死亡+财产损害,重伤或重伤+财产损害,轻伤、轻微伤或轻伤、轻微伤+财产损害,以及单纯财产损害;若结果包括多种类型,则以最严重的结果计。(8)罪过形式。判决认定的罪过形式主要包括明知会危害不特定多数人的安全、放任危害不特定多数人的安全和轻信、过于自信、疏忽、不顾、罔顾,这里将罪过形式设置为危害公共安全的故意和过失(不限于危害公共安全的过失)。

(二)定罪影响因素与定罪机制

由于被解释变量为“是否以以危险方法危害公共安全罪定罪”为二元分类变量,本文拟通过二元Logistic模型并采用统计分析软件SPSS分析影响“以危险方法危害公共安全定罪”的因素,进而概括司法认定该罪的机制。

如前所述,立法对结果的要求与司法实践的具体认定有明显区别,虽然立法上并未将“实害结果”作为以危险方法危害公共安全罪的成立条件,但样本中80%的判决明确表述死亡、重伤、轻伤、轻微伤、财产损害等具体结果。因此,本文拟将两种结果形态分别引入模型,以更客观地把握立法与司法的定罪影响因素与机制。具体而言,我们将分别估计立法 / 司法两类模型:(1)根据《刑法》第114 条、第 115 条的规定,实害结果可区分为有、无两类,据此,我们在 Logistic 模型中引入虚拟变量(哑变量)“有实害结果”, 其中有实害结果取 1,无实害结果取 0。(2)根据样本中的实际判决,实害结果分为五种类型,分别为:死亡或死亡 + 财产损害,重伤或重伤 + 财产损害,轻伤、轻微伤或轻伤、轻微伤 + 财产损害,单纯财产损害,未造成损害。据此,我们在 Logistic 模型中分别引入结果类型相关的四个虚拟变量,其中有相应结果发生对应的虚拟变量取 1,否则取 0。

关于其他的自变量方面,由于自变量都是无序分类变量,我们均选择参照类别并转换为相应的虚拟变量引入模型。具体的参照类别设置如下:行为场所之人员较少处,工具之杀伤力较小或扩散性不大,行为方式之行为危险扩散性不大,不存在主体能力减弱情形,不存在强化行为力度与危险情形,未说明行为对象和罪过形式。

1.估计结果

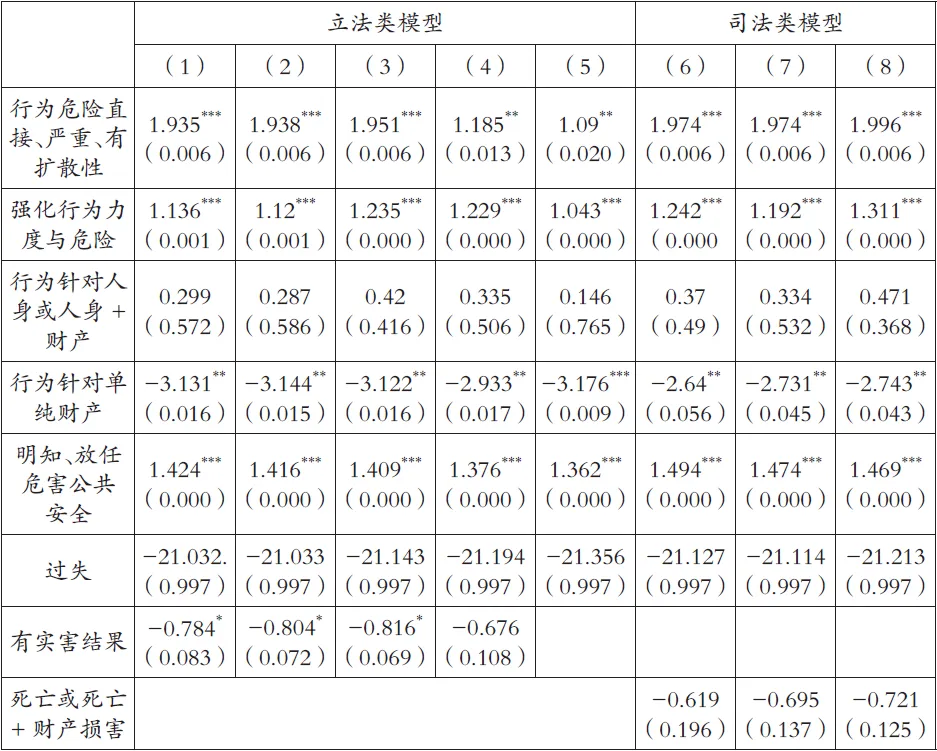

表一汇报了Logistic模型的最大似然法估计结果。具体而言,为了避免自变量之间存在多重共线性问题,同时,为了得到更精炼的模型,我们采用基于似然比检验(LR)的向后逐步回归方法进行估计。模型(1)至(5)是立法模型,(6)至(8)是司法模型。表中汇报了相关自变量的系数(B)估计结果以及相应的P值(括号中)。可对应计算Exp(B)即为相关自变量的几率比(优势比,OR)。若B为正(负)值且通过显著性检验,则意味着该自变量有更高(低)的认定以危险方法危害公共安全罪的概率。首先说明多重共线性问题。针对可能存在的多重共线性问题,我们在变量的描述性统计中发现,并不存在完全共线性。通过相关性矩阵,我们发现工具杀伤力大且有扩散性和行为危险直接、严重、有扩散性的相关性系数偏高(-0.733),其他变量之间的相关系数均低于 0.360。虽然上述 2 个变量相关性较高,但经观察逐步回归结果的 B 值和 P 值发现,将自变量依次剔除出模型并没有对保留自变量的参数估计结果产生实质影响,这意味着多重共线性问题即使存在也影响不大。

从估计结果看,各模型均通过了似然比检验。模型(1)至(8)霍斯默-莱梅肖检验的显著性水平都大于0.05,说明模型能够很好地拟合观察数据。所有模型的预测准确率均超过82%,说明模型对认定以危险方法危害公共安全罪的判断具有较高的正确率。

表1?Logistic模型估计结果

(注:?***、**、*分别表示在 1% 、5% 和 10% 的水平上显著)

行为危险直接、严重、有扩散性和强化行为力度与危险,以及明知、放任危害公共安全对于认定该罪具有正向影响,而行为针对单纯财产和单纯财产损害对于定罪具有负向影响。

具体而言,关于行为危险严重、有扩散性之于定罪的影响,模型(1)至(8)的P值均小于0.05,说明行为危险直接、严重、有扩散性对于认定以危险方法危害公共安全罪具有显著影响;其B值均为正数,说明其对于定罪为正相关关系;模型(1)和(6)的Exp(B)分别为6.927、7.201,说明行为危险直接、严重、有扩散性对于认定该罪的可能性显著高于行为危险扩散性不大的情形。以同样方式分析,可以得出如下结论:其一,强化行为力度与危险对于认定以危险方法危害公共安全罪具有显著的正向影响;其二,明知、放任危害公共安全对于认定以危险方法危害公共安全罪具有显著的正向影响。关于行为针对单纯财产之于定罪的影响,除了模型(6)的P等于0.056 ,小于 0.1,其他模型的P值均小于0.05,模型(1)至(8)的B值均为负数,说明在模型(6)中,行为针对财产对于认定以危险方法危害公共安全罪在10%统计水平上具有显著的负向影响,在其余模型中,行为针对财产对于定罪在5%统计水平上具有显著的负向影响。关于实害结果之于定罪的影响,在模型(1)至(3)中,P值分别为0.083、0.072、0.069,三者B值均为负数,说明实害结果对于认定以危险方法危害公共安全罪在10%统计水平上具有显著的负向影响。

行为场所、使用杀伤力大且有扩散性的工具、主体能力减弱情形以及行为针对人身或人身与财产对于定罪不具有显著影响。关于行为场所之于定罪的影响,模型(1)、(2)、(6)、(8)的P值均大于0.1,说明行为实施于人员密集、流动性强的地方对于定罪不具有显著性影响。据此,立法模型与司法模型分析结论均表明,行为实施于人员密集、流动性强的地方对于认定该罪并不显著高于或低于行为实施于人员较少的地方的情形。以同样方式分析,可以得出如下结论:其一,使用杀伤力大且有扩散性的工具对于定罪不具有显著性影响;其二,存在主体能力减弱情形对于定罪不具有显著性影响;其三,行为针对人身或人身+财产对于定罪不具有显著性影响。

2.定罪机制

经回归分析可以发现,在控制其他变量的情况下,哪一因素影响了以危险方法危害公共安全罪的认定及其影响状态,综合这些因素可以把握定罪的特征与机制。

第一,行为客观上的危险是定罪的主要考虑因素。分析结果显示,对以危险方法危害公共安全罪的定罪具有正向影响的是三个因素,即行为危险直接、严重、有扩散性,强化行为力度与危险,明知或放任危害公共安全。前两个因素属于行为危险方面,其中,行为危险直接、严重、有扩散性的,认定该罪的可能性是原本定罪可能性的约7倍;存在强化行为力度与危险情形的,认定该罪的可能性是原来定罪可能性的约3.5倍。因此,可以说行为客观上的危险是法官认定构成以危险方法危害公共安全罪的主要考虑因素:在认定以危险方法危害公共安全罪的客观要件上,不仅要求行为本身的危险直接、严重、有扩散性,而且要求存在对该行为的强化力度与危险。这一结论对于解决认定该罪的难点和争议点——“其他危险方法”危害公共安全极有帮助。

第二,再度强化行为力度是司法认可的影响定罪的增强危险情形,其显著区别于原本存在的增强行为危险的情形。从经验事实来看,主体能力减弱以及强化行为力度与危险均增强了结果发生的风险,但分析结果显示,在司法实践中,两者的作用大相径庭。存在主体能力减弱的情形对于定罪不仅不具有显著影响,而且是所有变量中对定罪影响最小的因素。具体而言,在向后剔除的逐步回归中,“是否存在主体能力减弱情形”首先被剔除,这意味着其是对模型显著性影响最小、最不重要的自变量。而在向前(LR)逐步回归方法中,逐步进入模型的自变量为明知、放任危害公共安全,强化行为力度与危险,行为危险直接、严重、有扩散性,行为针对单纯财产。据此可知,强化行为力度与危险是第二大影响模型显著性的自变量,也是对定罪影响最大的客观因素。另外,强化行为力度与危险的Exp(B)统计值为3.461,这意味着具备这一情形而被认定为以危险方法危害公共安全罪的可能性是原来定罪之可能性的3.461倍。以驾驶撞击为例,如果行为人有醉酒、吸毒、病发、无证等情形,行为被认定为以危险方法危害公共安全罪的概率不会提高,但如果存在多次撞击、连续冲撞、逆行逃离、超速逃离等情形,行为被认定为该罪的概率会显著提高。因此,危险驾驶罪、交通肇事罪中常见的醉酒、无证等危险情形对于认定为以危险方法危害公共安全罪而言并不充分,只有存在多次撞击、连续冲撞等再次、额外增加的更高危险时,才可能认定为以危险方法危害公共安全罪。

第三,实害结果和单纯财产损害制约犯罪成立。分析结果显示,造成结果对于认定为该罪具有负向影响,这意味着司法实践中成立该罪不要求结果,这与《刑法》第114条、第115条的规定相一致。此外,如果只是单纯造成财产损害,司法实践不倾向于认定为该罪。这一结论对于解决认定以危险方法危害公共安全罪的难点和争议点——即“单纯财产安全是否属于公共安全”极有帮助。因为如果单纯财产损害对于认定为该罪具有显著的负向影响,就意味着司法实践不倾向于将单纯财产损害认定为以危险方法危害公共安全罪。换言之,单纯财产损害极有可能不属于“公共安全”的范围。此外,上述结论也可以通过行为针对财产对于定罪具有显著的负向影响这一结论加以佐证。因为行为针对单纯财产在很大程度上意味着结果为单纯财产损害(虽然这并不排除人身安全损害),而司法实践不倾向于将造成单纯财产损害的情形认定为以危险方法危害公共安全罪,因此,单纯财产损害不属于“公共安全”的范围。

第四,行为实施于人员密集、流动性强之处未被考虑,“公共”的界定可能取决于其他标准。分析结论表明,行为实施于人员密集、流动性强的地方对于认定该罪不具有显著影响。而且,如果自变量经“后退法”进入方程方式,行为场所是第二个被剔除的自变量,这意味着行为场所是对定罪影响次小的自变量。人员密集、流动性强似乎与“公共”安全具有密切关联,但分析结论却表明其可能并非衡量“公共”的标准。从变量分布上可以看出,绝大多数案件发生在公共道路、市区、小区、办公、饭店、酒吧、学校、田地等开放性场所。因此,认定“公共”的标准何在,尚待进一步考察。

三、核心争议司法认定与理论契合关系分析

回归分析已解决认定犯罪的部分疑难问题,但“公共”的内涵尚待澄清,影响因素的具体类型、行为方式、具体争议点认定的立场、裁判推理过程仍需进一步分析。以下从以危险方法危害公共安全罪的核心争议为议题,阐析司法认定与理论的契合关系及其特点。

表2?核心争议司法认定的表述

(注:本部分的比例以认定以危险方法危害公共安全罪的260个案件为分母)

(一)“公共”的涵义

1.理论概述

理论界通常在《刑法》第2章之下讨论“公共”的涵义,也有学者将其置于《刑法》第114条、第115条的特定语境下理解。关于如何理解“公共”,学界存在如下四种学说:(1)“不特定人说”。认为“公共”是指不特定人。关于何为“不特定”,理论定义颇多,但大体认为行为不是针对某一个、某几个特定的人或者某项特定具体的财产,行为可能侵犯的对象事先无法确定,行为可能造成的结果事先无法确定,结果难以预料和控制或者有随时转化或扩大的现实可能性。(2)“多数人说”。认为“公共”危险指多数人的生命和财产安全。(3)“不特定或多数人说”。主要围绕社会性、多数、不特定等方面展开,认为公共的“社会性”要求注重“多数”,多数是“公共”概念的核心,不特定意味着可能的多数。(4)“不特定且多数人说”。高铭暄、马克昌主编的《刑法学》虽使用“不特定或多数人”的表述,但在出现分歧时,还是持“不特定且多数人”说。从解释方法上看,放火、爆炸、决水等罪侵犯了不特定多数人的生命、身体的安全,同类解释规则限定了“以其他危险方法危害公共安全”的范围。由于大多数学者认同“不特定”是可能的多数,因此目前关于“公共”涵义的争论主要是“不特定或多数人”说与“不特定且多数人”说之争,两者的主要分歧在于不特定人与多数人是并列关系还是选择关系。“不特定且多数人说”被批判为不当缩小了“公共”安全的范围,而“不特定或多数人说”则由于包括“不特定少数”“特定多数”等情形而被批判为不当扩大了“公共”安全的范围。

2.实践与理论的契合关系分析

从本文的样本来看,很多判决在“本院认为”部分使用了“不特定多数人”的经典表述,但在事实认定或者“经审理查明”部分却采用了其他立场。在98个采用“不特定多数人”表述的判决中,有的造成了不特定多数人生命、健康损害的后果,有的造成了不特定人生命、健康损害的后果,有的造成了不特定少数人生命、健康损害的后果。有的判决虽然同样使用了“不特定多数人”的表述,但案发地点可能是被告人家中、自家玉米地等人流很小之处。有的判决使用“不特定人”的表述,但其中10个判决的认定属于“不特定多数人说”的立场,有的判决采取了“特定多数人说”的立场,有的判决则采取了不特定、不确定的立场。因此,判决中“不特定多数人”“不特定”的表述与实践指向不相符,仍需观察具体裁判文书来把握实践的真实立场。为客观把握司法认定的真实状况及其与理论之间的契合关系,本部分将从判决表述和实际裁判两方面展开。

从判决的表述上看:其一,112个判决未说明或提及“公共”的涵义。其二,148个判决说明了“公共”的涵义,其中,(1)采用“不特定多数人”表述的共98例。如陈正茂在闹市区商业地段持枪追赶他人,在追击过程中开枪任意射击,其行为已严重危及不特定多数人的人身和财产安全。(2)1个判决采用“不特定并且多数人”的表述。如徐某甲不顾及不特定并且多数人的生命、身体及公私财产的危险,抢夺正在行驶中的公共汽车的方向盘,其行为已构成以危险方法危害公共安全罪。(3)采用“多数人”表述的共32例。如常玉驾驶机动车,置多数人生命安全及财产于不顾,以危险方法危害公共安全。(4)采用“不特定人”表述的共17例。如徐某从高空将砖头砸向公共汽车站人群,危及公共场所不特定人的生命、财产安全。

从实际裁判来看,在行为实施于现实的、多人的公开性场所或公共场所的247个案件中,214个案件发生在车辆通行的高速路、公共道路或者人车通行的公共道路,且绝大多数案件实际上存在多数人的损害;33个案件发生在步行街、商业街、停车场、商场附近、夜市、酒吧、烧烤吧、超市、校园内、办公大楼、医院、电信营业厅、楼单元门口、工厂区及宿舍、工程施工工地、拆迁现场等公共场所。在正常使用的高速路、公共道路,驾车冲撞、撞击会侵害不特定、多数人的生命、健康,同样,在其他正常使用的公开场所,行为会侵害不特定、多数人的生命、健康。从场所的开放性、存在的人数来说,可以认为上述案件中的行为侵害了“不特定且多数人”的生命、健康。与此不同,在上述247个案件中,有40个案件的行为是驾车直接冲撞人群。在这些案件中,“人群”的具体人员和数量是确定的。如兰陵县国土局、神山镇政府组织相关部门对违法建筑进行拆除,李某2躺在执法车辆前阻止执法人员离开,现场人员周某、吴某、李某1、张某、朱某等人准备将其拉开时,被告人李威闻讯赶到现场,驾驶黑色“本田”牌越野车,加速撞向现场人员,致周某、李某1、张某、李某2等人受伤。因此,在行为针对特定人群的案件中,司法实践采取了“特定多数人”的立场。综上所述,在上述247个案件判决中,既有采取“不特定且多数人说”的,也有采取“特定多数人说”的。总体而言,司法实践在上述案件中采取了“多数人说”的立场。

在行为实施于人员较少处的13个案件中,6个案件发生在行为人的房屋内,行为均属于点燃煤气、天然气、汽油等,7个案件发生在行为人自家玉米地、承包地和房周小路、桔子园内、稻田内、鱼塘旁、河流堤防,行为均属于私设电网类。在点燃煤气、天然气、汽油类案件中,4个案件的行为当时只有被告人一人在家中,1个案件的行为当时有两人在家中,案发现场人数极少。由此可见,“特定少数人”成为“公共”的类型需要具备两个主要的附随条件:其一,相对封闭的个人房屋为整栋楼的组成部分;其二,行为属于点燃煤气、天然气、汽油等极端危险类型。有的判决明确说明了这些特征,如王小刚所租住的房屋为多户居民共同居住,且在院内有多个液化气罐等易燃物品,一旦发生火灾爆炸等危害后果,将造成不特定多数人员伤亡及财产损失,故该场所属于刑法意义上的公共场所。不难看出,特定少数人在极端危险情形下被包含于“多数人”之中,此时表明“特定少数人”实际上是“多数人”的一部分。在私设电网类判决中,部分判决指出行为场所可能会有人、有少数人、不特定人。如禹瑞光在公共场所私自架设电网,致一人死亡,其熟知案发现场可能会有人经过。

综上,关于“公共”的司法认定具有如下显著特点:其一,对人数的考量不明显,司法实践可能从场所的开放性中直接推断存在“公共”安全,因为95%的案件发生于公共道路、公共场所等具有开放性的场所,而判决鲜有关于人数或人员构成的描述。其二,判决的表述与实际认定偏差极大,司法实践采用或契合了“不特定或多数人”的立场,但没有任何一个判决直接采用这一表述。其三,“公共”的认定受危险方法的影响,如果极端危险的行为具有扩散性、蔓延性,以致危及私人场所之外的他人的生命、健康,那么,私人场所可能以“公共场所”论。这意味着当行为极端危险之时,司法实践会降低对“公共”之物理属性的要求。

(二)单纯财产安全是否属于公共安全

1.理论概述

关于单纯财产安全是否属于公共安全,主要存在两种观点:其一,肯定说,主要立足于立法的规定与表述,认为公共安全不宜排除公众之重大财产安全,重大财产必须是公众的财产。其二,否定说,其认为有必要将“使公私财产遭受重大损失”作限制解释:在公私财产遭受重大损失的同时,还存在致人重伤、死亡的现实可能性,因此,应将单纯的财产安全排除出公共安全的范围。这两种观点产生分歧的原因在于对法条中“致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的”中的人身损害与财产损失的关系以及“或者”的不同理解。

2.实践与理论的契合关系分析

从本文的样本来看,关于“公共安全”的外延,判决书的主要类型与分布如下:其一,131个判决并未说明或提及“公共安全”的外延。其二,128个判决说明了“公共安全”的外延:(1)认定公共安全即生命、身体健康或者生命、身体健康+(重大)财产安全的共124例。如上诉人醉酒后驾驶机动车,在公共场所冲撞围观群众,危害不特定多数人的生命安全。(2)认定公共安全为重大财产安全的1例,即三人在没有任何安全防护措施的情况下,用胶管连接井口和油罐车盗窃原油,引发油罐车着火,是一种危险的盗窃方式,客观上足以威胁油井安全,造成井场不特定公共财产损失。

从行为对象上看,仅有1个案件中的行为对象针对财产。从造成单纯的财产损害的20个案件来看,结合行为针对的对象,仅有1个案件的行为对象为财产,有17个案件的行为对象为人身或者人身+财产,2个案件的行为对象未说明,这意味着即使行为最终造成了单纯的财产损害,由于大多数案件的行为对象为人身或者人身+财产,行为侵犯人身与侵犯财产的可能性并存。从判决认定来看,17个案件中的财产侵害与人身侵害可能性并存。如吴万生采用驾车冲撞等方法在德胜地面路、高架路等路段多次向前方多辆等候红绿灯、临时停放的车辆撞击,强行冲击交警临时设置的卡口等,造成十余辆车的车身损坏,危害公共安全。未说明行为对象的2个判决也承认或者可以直接看出行为可能危害生命、健康。如帅伟持枪强行冲关,并在所驾车辆的轮胎破裂后,不顾公共安全,驾驶汽车在车速较快、车流量较大的高速公路上逆行逃跑。杨建伟在高速公路上抛撒钢钉130枚,造成行驶至此处的多人车辆轮胎损毁,危害高速公路车辆通行安全。

综上,从判决表述、行为针对的对象、单纯财产损害发生的条件来看,司法实践认定的公共安全基本不包括单纯财产安全,这一立场与理论界的“公共安全不包括单纯财产安全”的主张基本契合。

(三)“其他危险方法”的内容与判断

1.理论概述

关于“其他危险方法”,学界已达成的共识是应根据同类解释规则,将其解释为具有与放火、决水、爆炸、投放危险物质的危险性相当的方法,本罪规定在《刑法》第114条、第115条之中,根据同类解释规则,它必须与前面所列举的方法相当,“其他危险方法”只是第114条和第115条的“兜底”。但是,如何判断危险是否相当则众说纷纭。很多研究并非直接切入判断标准,而是先阐述危险的内容,进而探讨判断基准。(1)关于危险的内容与类型。首先,就是否区分行为危险与结果危险,通说和大多数学者并未区分二者,部分学者明确区分二者,并强调“方法”行为潜在的危险。这些学者认为应关注与结果意义上的具体危险有所区别的实行行为本身的危险,该方法本身有高度风险,具有导致多数人重伤或死亡的内在危险性,可能造成严重的具有扩张性后果。其次,关于具体危险与抽象危险。部分学者明确认为具体危险包含于相当性判断。危险是具体危险,在没有偶然因素介入的情况下,行为发展下去就会产生实害结果的高度可能性。“危害公共安全”是对具体的公共危险犯的表述,是指足以给公众的生命、身体等造成实害的具体的公共危险。(2)危险性相当判断的标准。对此,学界主要存在以下视角:第一种视角从危险性质与危险程度两个方面展开,主张在性质上,行为必须在客观上具有导致多数人重伤或者死亡的内在危险;在程度上,行为必须具备导致多数人重伤或死亡的直接性、迅速蔓延性与高度盖然性。或者主张在性质上,行为一经实施就具备了难以预料、难以控制的高度危险性;在程度上,必须达到与放火、决水、爆炸和投放危险物质同等的危险程度。第二种视角则对放火、决水、爆炸、投放危险物质的共同特征进行概括,如行为自身危险性、因果关系必然性、因致果即刻性、对象不特定性、危害结果极重性,并将其作为判断基准。第三种视角描述“其他危险方法”的特征,如行为随时扩大或增加被害范畴、一旦发生就无法立即控制结果或具体危险;单独实施该行为对公共安全具有高度风险,有广泛的杀伤力、破坏性,足以伤害国民情感和法秩序安全感;能够一次性地导致重伤、死亡或者公私财产重大损失;具有致不特定多数人重伤乃至死亡的危险。

2.实践与理论的契合关系分析

关于以其他危险方法危害公共安全的认定,53个判决并未具体说明;177个判决描述了客观行为的状态,进而认定其危害公共安全;30个判决描述了客观行为与结果,进而认定危害公共安全。以理论上主要探讨的是否同类解释、是否区分行为危险与结果危险、危险性相当的判断、危险的状态为主题,经司法认定与理论契合关系分析,发现如下事实:仅有2个判决以与放火、决水、爆炸、投放危险物质之危险性“相当”的视角论述裁判理由。如市区内环快速路与高速公路具有同样的车速快、车流量大的特点,六被告人的“碰瓷”行为的危险程度应当是现代公路交通体系中最大的,足以与“放火、决水、爆炸和投放危险物质”等危害公共安全行为的危险性相当。大多数判决区分了行为危险与结果危险,且侧重对行为潜在危险的论述。描述客观行为的状态与描述客观行为和结果,进而认定危害公共安全的判决即区分了行为危险与结果危险的,占比79.62%。(1)68.08%描述了客观行为状态的判决主要论述了客观行为的危害。首先,89个判决描述行为状态,认定行为危害生命、健康、财产安全。如于腾云醉酒驾车在行人、车辆通行频繁的路段超速行驶,危害不特定多数人的安全,发生两人死亡,三人受伤,多车损毁的严重后果。其次,56个判决描述行为状态,认定行为危害公共安全。如刘海瑞为防盗而以私拉电网的方法危害公共安全,致一人死亡,其行为已构成以危险方法危害公共安全罪。最后,32个判决认定行为本身具有高度危险,足以危害公共安全。如邓兆云应当认识到自己无证醉酒驾驶机动车在公共道路上行驶的行为具有高度的危险性,会对社会公共安全造成危害。(2)描述客观行为与结果,进而认定危害公共安全的判决也偏重于对行为危险的论述。如董浩鹏吸食毒品后在公路上驾驶车辆超速行驶,并在警察对其所驾驶的车辆拦截的情况下,未采取减速措施,驾车闯卡,冲撞执行任务的民警,造成黑蜂公司及其他人员财产损失,危害公共安全。

判决倾向于从行为潜在危险、强化行为力度与危险来判断危害公共安全的危险程度。

表3?“其他危险方法”的具体类型

根据表3,司法实践认定“其他危险方法”的主要模式如下:(1)“高度危险行为 + 强化行为力度与危险”模式。醉驾/毒驾/无证驾驶/患病驾驶/驾驶+多次/连续冲撞即属于该模式,此类判决共158例,占比60.77%。在该模式中,首先须存在高度危险的行为,许多判决明确指出,驾车冲撞或撞击之行为本身具有足够、高度危险,驾驶机动车本身是一种高度危险的行为。如梁焯伟系在醉酒后控制能力减弱的情况下,仍在闹市区超速行驶,该行为具备了难以预料、难以控制的高度危险性。吕文炳明知吸食毒品后驾驶机动车具有严重危害性,仍在吸食毒品后驾驶机动车在公共道路上行驶。有的判决明确指出,醉酒后驾驶重型货车在高速公路上长距离逆行、驾驶未进行安全技术检验的机动车在交通事故后高速行驶逃逸、驾驶机动车突然加速倒车足以危害公共安全。除了要求这些高度危险行为,158个判决均认定存在驾驶撞击或冲撞后的“多次/连续冲撞”情形,这意味着当存在强化高度危险方法的力度与增强危险的情形时,司法实践倾向认定存在“其他危险方法”。(2)“驾驶直接冲撞人群”模式。此类判决共40例,占比15.38%。其中21个案件亦属于“高度危险行为 + 强化行为力度与危险”的模式,另外19个案件为驾车直接冲撞人群,其中有12个案件存在“加速”“逆行”情形。如管大明无证驾驶奥迪牌轿车,在主干道调头后快速冲向路边人群,导致王某丁被撞击后身体弹离地面并砸向轿车,当场倒地昏迷,危害不特定多数人的生命、健康安全。

除了上述两种类型以外,有的判决指出行为具有高度危险性,并据此直接认定行为危害公共安全。如丁美刚将砖头从高楼楼顶掷向城市交通要道及公共场所,具有与放火、决水、爆炸、投放危险物质等犯罪行为相当的高度危险性。如吴某明知藏獒、狼狗等烈犬极具攻击性和危险性,但未尽合理的管理和控制义务,未能避免烈犬伤人。有的判决明确指出行为本身足以危害公共安全,包括在公共场合释放易燃易爆的煤气、抢夺正在高速公路行驶中的汽车方向盘、在公共场所安装高压设备、邮寄含有汽油成分的爆燃装置、用胶管连接盗窃原油而引发油罐车着火、在高速公路抛撒钢钉等。

综上,司法实践中认定的“其他危险方法”具有两个显著的特征:其一,行为本身的危险性高,可能导致极为严重的后果。如驾车冲撞、点燃易燃易爆物、架设电网、高空抛物等行为,一般会产生死亡、重伤的后果。其二,行为危险具有蔓延性、扩散性,即行为可能造成至少有一定规模的后果。如使用电、煤气、天然气、汽油、爆炸物等实施犯罪行为,行为危险具有蔓延性。在认定构成以危险方法危害公共安全罪的260 个案件中,245 个案件中行为的危险具有蔓延性、扩散性,占比94.2%。如在公共道路上驾车冲撞或实施可能导致车辆冲撞的行为,行为危险具有扩散性。

大多数判决要求存在具体危险。司法实践认定“危害”公共安全罪是否为具体危险,主要考察未造成结果的案件中行为的危险状态。在认定构成以危险方法危害公共安全罪的260个案件中,仅有36个未造成结果,点燃或欲点燃煤气、天然气、汽油的案件有17个,抢夺方向盘、拉拽或殴打司机的案件有10个,驾驶类的案件有4个,其他案件5个。绝大多数案件中的行为已经着手,且已造成现实危险或一定程度的损害。在已点燃或欲点燃煤气、天然气、汽油类案件中,5个案件中的行为人已经放气且点火,11个案件中的行为人已放气、泼洒汽油,即将点火而被及时制止。在抢夺方向盘、拉拽或殴打司机的案件中,行为人均实施了抢夺、拉拽行为,且5个案件中的行为已经造成了车甩尾、激烈摇晃、操控前滑影响正常行驶等后果。如余国泉因司机未在沙河收费站停车导致其坐过站而抢夺方向盘,造成该客车甩尾,发生激烈摇晃等现象,给全车人员及车辆带来巨大安全危险。在驾驶类的案件中,所有行为均已剐碰车、撞到财物、撞到人。如吕光武为逼停李某3车辆,在惠阳区车辆众多,车速较快的情况下,驾驶小车连续三次撞击李某3驾驶的小车车尾,并超车剐碰李某3驾驶的小车右侧。在其他案件中,行为虽未造成严重后果,但造成一定损伤或损害。

四、实证结论与认定规则的完善

(一)司法裁判规则及其立场

综合回归分析和契合关系分析,可以得出如下主要结论:(1)关于“公共”的内涵。回归分析表明行为实施于人员密集、流动性强的地方对于定罪不具有显著性影响,这意味着人数并不是司法考量“公共”安全的标准。契合关系分析表明:首先,司法实践对人数的考量不明显,其可能从场所的开放性直接推断存在“公共”安全;其次,司法实践契合了“不特定或多数人”说这一公共外延较宽的立场;最后,如果极端危险的行为具有扩散性、蔓延性,司法实践可能将私人场所认定为“公共场所”。结合两个分析工具的结论可知,如果行为发生于开放性场所,“公共”安全可能被直接推断存在,而“公共”包括特定多数人、不特定多数人、不特定少数人以及一定条件下的特定少数人。由此可见,司法实践对于“公共”的认定比较宽松。(2)关于“公共安全”的外延。回归分析表明,行为针对财产、单纯财产损害对于认定以危险方法危害公共安全罪具有显著的负向影响。契合关系分析表明,司法实践认定的公共安全基本不包括单纯财产安全。据此,司法实践的立场与“公共安全不包括单纯财产安全”的理论主张基本契合。由此可见,司法实践对“公共安全”范围的认定颇为克制。(3)关于“其他危险方法”。回归分析表明行为危险直接、严重、有扩散性和强化行为力度与危险对于认定以危险方法危害公共安全罪具有显著的正向影响,而且,当存在这些情形时,行为被认定为以危险方法危害公共安全罪的可能性分别是原来认定该罪可能性的约7倍、3.5倍,这意味着行为的潜在危险是法官认定该罪的主要考量因素。契合关系分析表明,判决基本没有通过与放火、决水、爆炸、投放危险物质等危险“相当”的标准认定“其他危险方法危害公共安全”;在直接进行行为危害公共安全的论证中,大多判决区分了行为危险与结果危险,并侧重论述行为潜在危险;在危害公共安全程度的判断中,大多数判决侧重论述行为潜在危险、存在强化行为危险,其所认定的“其他危险方法”的行为危险极其严重,且具有蔓延性、扩散性,并主要采取“高危险行为 + 强化行为力度与危险”和“高危险行为 + 直接针对多数人”这两种模式予以认定;大多数判决认为行为所造成的危险是现实、紧迫的。总之,对于认定“其他危险方法危害公共安全”,司法实践要求行为本身具有高度危险、极端危险,同时要求行为危险具有蔓延性、扩散性,大多数情况下还要求存在强化危险的情形,且要求危险现实、紧迫。由此可见,司法实践认定“其他方法危害公共安全”时,不仅要求多,而且相当严格,颇为谨慎。

综上,在可能导致以危险方法危害公共安全罪“口袋化”的几个争议点的司法认定上,除了对于“公共”的认定比较宽松,其他争议点的认定均颇为严格。因此,限制解释与谨慎适用以危险方法危害公共安全罪是中级以上法院的整体基调。

(二)认定规则的改善与类型化

综合回归分析和契合关系分析的结论,可以发现理论与实践的关系状态以及理论完善的方向。除了“公共安全”的外延——单纯财产安全是否属于公共安全的认定,司法实践的立场与“公共安全不包括单纯财产安全”的理论主张基本契合之外,“公共”的内涵、其他危险方法之危险相当的认定,刑法理论与司法实践的契合度不高。这意味着刑法理论对司法实践关于以危险方法危害公共安全罪定罪的影响不大,换言之,理论的实践有效性欠佳。另一方面,值得关注的是,中级以上法院展现出限制解释与谨慎适用以危险方法危害公共安全罪的态度,而且在认定“其他方法危害公共安全”时,大致形成了类型化的裁判规则,这对于防止以危险方法危害公共安全罪“口袋化”极有价值,同时也为理论上认定规则的完善提供了方向与基础。如果我们期待理论有效影响司法实践,并发挥防止该罪的“口袋化”的作用,其认定规则应当基于经验裁判规则来加以完善。

在此首先需要说明的是完善以危险方法危害公共安全罪认定规则的立场与范围。以下阐述的认定规则是以前述实证研究为基础的,所采取的方法仅限于法教义学方法。虽然刑事政策、诉讼程序等因素可能会影响行为的定性,但未经统计方法计量其影响状态,为了保证结论的科学性,本文的论述暂时不将其纳入考量因素。此外,司法实践中也存在少量不当处理以危险方法危害公共安全罪与其他犯罪的竞合的判决,但考虑到竞合是犯罪认定规则之外的问题,本文暂不展开。

1.“公共”含义之重述

司法认定的“公共”比较混乱,而理论上还存在“不特定或多数人”说和“不特定且多数人”说的论争,因此需要重新界定刑法中的“公共”。从“公共”的基本含义来看,其用法复杂、繁多,可指向政治生活、集体主义、现代化。我们可以从两个重要方面把握“公共”:首先,“公共”具有“集体”“群体”“共同体”的含义,强调公开性、共享性、非排他性及总体性;其次,“公共”强调共存的多主体之间具有主观感受性的相互关系。

以“多数”为核心理解刑法中的“公共”可以说把握了上述“公共”之含义的重点,但笔者认为并不充分,还应从公开性、非私人性方面来把握。“不特定或多数人”同时考虑了现实的多数和潜在的多数,比“多数人”说更精确,比“不特定且多数人”说外延更广,因此也成为了通说。但是,以“多数”来理解“公共”是否充分?理论上经常举的例子如甲潜入乙家中,将乙一家七人全部杀死,虽然本文的样本中并未出现此类案例,但驾车冲撞载有多人的特定车辆、在有多位固定人员的场所点燃易燃易爆物等案例仍占一定比例,应当将此类行为认定为故意杀人罪还是以危险方法危害公共安全罪存在争议。这意味着仅考虑“多数”无法得出行为危害“公共”安全的确定结论。

有学者主张“多数”还要求所涉对象必须体现社会性。这一思考方向是正确的,但需要补强论述和修正。首先,在立法上,从《刑法》分则体例安排上看,危害公共安全罪位于危害国家安全罪之后,在侵犯公民人身权利、民主权利罪之前,其所侵犯的是超个人法益;而且《刑法》第91条规定了“公共财产”,第92条规定了“公民私人所有的财产”,因此,“公共”与“公民私人”是相对的。其次,在司法实践中,95%的案件发生于公共道路、公共场所,这些场所本身就是“非私人”的。部分学者主张从“社会性”角度理解“公共”,但“社会性”的表述不甚准确,因为“社会性”对应的是“自然性”。更为重要的是,虽然公共性是社会性最重要的属性,但二者并不等同。在认定上,“多数”是具体条件与标准,“非个体”与“非私人”比较抽象,因而可先以“不特定或多数人”为判断标准,存在多数人或不特定人的场合,即推定存在“公共”安全,再以“非个体”与“非私人”审查判断。一般而言,侵犯多数人的法益就侵犯了公共法益,但也存在侵犯多数人的法益而未侵犯公共法益的情形。根据实际案件的事实,除了人数,“非个体”与“非私人”的判断应主要考虑是否为公共场所或行为场所的开放性、人员的流动性、人员构成的复杂性等因素。

2.“危害”公共安全的判断

司法实践中大多数判决要求其他危险方法必须产生具体危险,但少数判决在认定“危害”公共安全的具体危险时把握不准确。以危险方法危害公共安全罪之“危害”是指向实害结果(可能造成实害)的危险,而非行为本身的抽象危险。通过体系性地解释刑法分则第2章的条文可以得出这一结论。首先,《刑法》分则第2章中不少其他罪名明确要求“危害公共安全”,而一些罪名仅对行为作了要求,说明立法明确了区分具体危险犯和抽象危险犯。如《刑法》第127条规定盗窃枪支、弹药、爆炸物即可成立犯罪,而盗窃毒害性、放射性、传染病病原体等物质则须“危害公共安全”方可成立犯罪,这说明“危害公共安全”是行为危险之外的要素。其次,比较分析《刑法》第114条、第115条第1款和第118条、第119条,可以发现“危害公共安全”的含义。《刑法》第116条规定,破坏交通工具、破坏交通设施,足以使交通工具发生倾覆、毁坏危险,尚未造成严重后果的,处3年以上10年以下有期徒刑;第118条规定,破坏电力、燃气或者其他易燃易爆设备,危害公共安全,尚未造成严重后果的,处3年以上10年以下有期徒刑。第119条规定,破坏交通工具、交通设施、电力设备、燃气设备、易燃易爆设备,造成严重后果的,处10年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。《刑法》第119条规定的是第116条至第118条相应犯罪的实害犯。由此可见,第116条中的“足以使交通工具发生倾覆、毁坏危险”与第118条“危害公共安全”的含义相同。而《刑法》第114条、第115条的结构与第118条、第119条的条文关系、结构相同,罪状与法定刑设置也相同,因此,“危害公共安全”和“足以使……危险”所指向的危险应当是一致的,即指向具体危险。

关于“危害”公共安全之具体危险的理解和判断,应当注意两点:(1)该具体危险应指向多数人或不特定人,即“公共”的生命、健康,而不仅仅指向个体的、私人的生命和健康。即使行为产生了死亡、重伤的危险,甚至造成实害结果,仍需判断行为是否对“公共”安全造成具体危险。(2)不同类型行为的具体危险的判断有一定区别,需结合行为手段和特定情境予以判断。如果所使用的工具极具破坏力,行为手段极端危险,行为着手后即可能造成具体危险,如新型冠状病毒肺炎确诊病人进入公共场所,或者行为人在公共场所架设电网一旦通电,就如同将爆炸物安放在公共场所一样(不要求引爆),会对多数人的公共生命和健康造成具体危险。又如,如果行为人抢夺公共汽车方向盘或袭击司机,行为实施后通常会妨害司机正常驾驶车辆,进而危及公共汽车上多数人的生命、健康安全。换言之,上述两类行为具体危险的形成时点较早。然而,交通肇事后继续驾车冲撞的,是否会对公共生命、健康造成具体危险,还需结合车辆、车速、车流人流、场所等因素,判断其是否会对多数人的生命、健康造成现实危险。相对于前述两类行为而言,此类行为具体危险的形成时点相对较晚。再如,将汽油倒在自己身上欲自焚的,倒汽油尚未造成对自焚者生命、健康的现实危险,因此其对“公共”生命、健康造成具体危险的时点就更加延后。

3.认定规则的类型化

通过统计分析,我们得以把握司法认定“其他危险方法”的主要模式,在此基础上,可以进一步将认定规则、标准类型化与体系化。依据行为的危险程度,可以将其他危险方法危害公共安全大致分为行为工具与手段极端危险型、高度危险行为直接针对公共人身安全型、高度危险行为被强化型。关于三种类型共通的要素,首先应考虑上述回归分析、司法认定与理论契合关系分析所得出的结论:(1)行为危险极其严重;(2)行为危险具有蔓延性、扩散性;(3)行为针对财产的负向影响;(4)造成单纯财产损害的负向影响。此外,还应考虑行为对“公共”生命、健康造成的具体危险。这些要素在不同类型中会呈现一定差异。

类型一:行为工具与手段极端危险。司法实践中,新型冠状病毒肺炎确诊病人或疑似病人擅自进入公共场所、私设电网、破坏火灾或爆炸现场消防器材等属于类型一。这一类型的判断,首先应考虑行为危险是否极为严重、有蔓延性。放火、决水、爆炸、投放危险物质等行为本身具有极端危险行为的共性,即工具极具杀伤力且破坏力极强,实施这些行为会立刻直接导致大规模的严重后果。根据《刑法》第118条、第127条、第130条、第136条规定,爆炸性物品、易燃性物品、腐蚀性物品、枪支、弹药、易燃易爆设备、电力设备、燃气设备具有类似火、水、爆炸物、危险物质的危险。因此,如果以上述物质为犯罪工具,那么,行为极有可能产生类似于放火、决水、爆炸、投放危险物质的危险。其次,考虑行为是否对公共生命、健康造成具体危险。由于工具极具破坏力,行为着手即可能造成具体危险,因此此类行为具体危险的形成时点较早,但倒汽油欲自焚者对“公共”生命、健康造成现实危险的时点则相对靠后。再次,如果行为针对财产、造成单纯财产损害,认定以危险方法危害公共安全罪的可能性会降低。最后,考虑行为造成的危险、结果是否涉及多数人、“非个体”与“非私人”法益。由于工具具有极强杀伤力和破坏力,其辐射性和穿透力会影响“公共”的界定。即使行为现场是封闭的或者仅有少数人,但如果该现场包含于一个更大的场所之中,且这个更大的场所安全可能遭受危险,那么,行为也会被认定为危害了“公共”安全。

类型二:高度危险行为直接针对公共人身安全。在司法实践中,属于这一类型的是驾车直接撞击人群、抢夺正在行驶的公共汽车方向盘。高度危险是指行为具有可能造成重伤、死亡的危险,这种理解不仅有立法根据,而且有司法实践的支持。《刑法》第115条规定了“致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失”,这表明危险行为应具备致人死亡、重伤的性质,而司法实践中,“其他危险方法”的特征之一即行为的潜在危险较大,可能导致死亡、重伤等极为严重的后果。而且,在造成实害结果的案件中,66.7%的案件存在死亡结果,74%的案件存在死亡、重伤的结果。这一类型的判断,首先应考虑行为危险是否极为严重、有扩散性。驾车直接撞击人群、抢夺正在行驶的公共汽车方向盘行为的显著特点在于危险行为直接危及多数人的生命、健康,无需媒介传递,结果极为严重,而且规模较大,这与放火、决水、爆炸、投放危险物质的危险基本一致。抢夺正在行驶的公共汽车方向盘直接危及车上多数人的生命、健康,因而是极为严重的危害公共安全的行为。此外,被抢夺方向盘的车辆会撞击其他行驶中的车辆,危害其他车辆人员的安全。其次,需考虑行为是否对公共生命、健康造成具体危险。如前所述,抢夺公共汽车方向盘后通常会影响公共汽车的行驶,进而会危及公共汽车上多数人的生命、健康安全,其具体危险的形成时点较早。同样,驾驶车辆冲撞人群,一旦实施即造成“公共”的具体危险。再次,如果行为造成单纯财产损害,认定以危险方法危害公共安全罪的可能性会降低。最后,由于此类行为危险穿透力不强,“公共”性主要考察场所开放性、人流等物理属性。据此,即使《刑法修正案(十一)》增设了妨害安全驾驶罪,且规定“有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚”,但抢夺正在行驶的公共汽车方向盘但未致人伤亡或者造成其他严重后果,仍可能构成以危险方法危害公共安全罪,即妨害安全驾驶罪与以危险方法危害公共安全罪仍可能存在竞合。

类型三:高度危险行为+强化行为力度与危险。在司法实践中,这一类型主要表现为交通肇事后继续驾车冲撞。醉驾、追逐竞驶、无证驾驶、严重超速行驶等高度危险行为已包含在《刑法》第133条之中,因此,只有当交通肇事的不法超出第133条的范围,才可能进入第114条和第115条的评价范围。虽然驾驶车辆本身具有高度危险,但除了直接撞击人群的情形以外,要达到第114条和第115条所要求的规模大和严重结果,仍需一定的附加因素,因此,要求“继续冲撞”这一强化行为危险情形是必要的。高度危险行为是否造成具体危险,需综合判断强化力度之行为是否对多数人的生命、健康造成现实威胁。这一类型还要考虑行为针对财产、造成单纯财产损害的负向影响要素。“公共”性的考虑与类型二类似。

高空抛物、盗窃路面窨井盖的定性主要涉及上述类型二和类型三。关于高空抛物,司法实践中所抛之物大多为不足以一次性导致多人受到伤害的物品。从目前来看,这些行为大多可构成《刑法修正案(十一)》增设的高空抛物罪。以下主要探讨从高空向有车辆通行的公共道路上抛物的情形是否构成以危险方法危害公共安全罪。如果抛物地点为有车辆通行的公共道路,而且抛物危害了公共汽车等承载多人车辆的正常行驶、危害了该车辆中多人的生命、健康安全,可以参照上述类型二“高度危险行为直接针对公共人身安全”的认定规则予以判断。当高空抛物危害了小型车辆正常行驶,可能导致该车辆撞击其他车辆,可以参照上述类型三“高度危险行为”的认定规则予以判断。关于盗窃路面窨井盖,可以根据《关于办理涉窨井盖相关刑事案件的指导意见》第1条和第2条所规定的两种场所来判断,前者即社会机动车通行道路,后者即非机动车道、人行道以及其他生产生活的人员聚集场所。司法实践中,大多数案件发生于快车道路、城市道路等机动车通行的道路。对于此类行为,其判断规则与在有车辆通行的公共道路上抛物的情形相同。具体来说,如果盗窃有公共汽车等承载多人的车辆通行的道路上的窨井盖,可以参照上述类型二的认定规则;如果盗窃只有普通车辆通行的道路上的窨井盖,可以参照上述类型三的认定规则;对于盗窃人行道等公共场所窨井盖的情形,则可以参照上述类型二的认定规则。理由在于,虽然窨井盖被盗绝大多数时候不可能一次性导致大规模人员伤亡的结果,造成多数人伤亡不可能一次性或者通过危险扩散、蔓延的方式完成,但窨井盖被盗后所造成的危险持续存在且随时可能扩大,因此,可以将该危险理解为具有扩散性的危险。

表4?“其他危险方法危害公共安全”认定规则类型化

结 语

本文运用中国裁判文书网2010-2019年中级以上法院相关判决书对以危险方法危害公共安全罪定罪影响因素和司法认定与理论的契合关系进行了统计分析。研究发现,限制解释与谨慎适用以危险方法危害公共安全罪是中级以上法院的整体基调,而且,司法实践已经形成了可类型化、操作性较强的裁判规则。上述发现可为司法实践与理论发展提供启示。

司法的裁判规则经改善后可普遍适用于司法实践,以增强法律适用的统一性。实证研究表明,总体而言,中级以上法院在适用以危险方法危害公共安全罪方面并不存在“口袋化”现象。虽然这一结论并不及于基层法院,但将改善后的中级以上法院的裁判规则予以普遍化则是可行的。由于上述裁判规则是司法的集体经验与共识,因此具备可普遍化的实质根据。规则的可普遍化根本在于其体现了实践理性,体现了自主实践人内心的自由和选择。而对于司法共识的认同、尊重能更好地增强法律适用的统一性。对实践规则的尊重是实践理智产生行动的必然性。在最高人民法院强调统一法律适用和裁判尺度、推行“类案及关联案件强制检索”制度,以及在各主体自发运用判例参照比附待诉、待决案件的现象在我国悄然而广泛兴起的背景下,自发性裁判规则的发现与运行的价值日益凸显。

刑法理论需正视司法实践,并及时调整研究姿态。本来理论应发挥解释性、规范性、批判性和理想性功能;强调理论建设的意义在于其能够引导实践活动和理论自身的自我超越。然而,本文的分析结论表明,在以危险方法危害公共安全罪的研究上,刑法理论与司法实践的契合度不高,以往研究的视角和方法的缺陷表明刑法理论需正视司法实践。刑法理论不仅要正视司法实践防止“口袋化”的立场及其裁判规则,而且应关注司法机关的自我调控。如在新型冠状病毒感染肺炎疫情Ⅰ级响应初期,因拒不执行防控措施擅自进入公共场所而以以危险方法危害公共安全罪立案侦查的案件数目激增。据不完全统计,从2020年1月31日到2月9日,以以危险方法危害公共安全罪立案侦查的案件共计32个,但由于最高人民检察院的调控,目前尚无案件以该罪起诉。此外,刑法理论应更加注重司法实践的需求以及理论的实践有效性。虽然理论本身就是价值,但实践有效性是好理论的标准,也是最高评价标准。而法学作为一门实践性学科,应当更加关注理论的实践有效性。

需要指出的是,本文仅以中级以上法院的判决书为样本考察了定罪影响因素和裁判规则,今后的研究至少应在两方面加以拓展:其一,以所有层级法院的判决书为样本观察司法实践的整体状况,研究中级以上法院与基层法院的裁判及其规则的关系;其二,观察以危险方法危害公共安全罪适用与重刑的相关性。刑法理论上有观点认为,以危险方法危害公共安全罪的滥用是出于重刑的需求,而该罪的适用经常伴随着强大的社会舆论,不少相关司法解释也表明该罪对于严惩犯罪有重要意义。这些现象是否相关以及如何相关,还有待今后的持续研究。