论死刑立即执行犯赦免请求权之保障

樊文【内容提要】赦免是国家偶尔无条件或者有条件地对刑罚的全部或部分放弃。对于死缓犯、无期徒刑犯,新中国建国以来不仅适用正式的特赦令赦免过,而且也曾通过赦令外的形式行过“赦免”之实。然而,对于死刑立即执行犯却从来不曾给予过赦免请求权,也未曾有过赦免死刑不立即执行的实例。给予死刑犯赦免请求权是《公民权利和政治权利国际公约》所要求保障的一项程序性权利。我国国内法在此方面的规定却付之阙如。为此,有必要对赦免权之正当根据和性质进行研究,在此基础上归纳出赦免的实质事由,设计出与历史实践并行不悖的、“自下而上”的“申请—特赦”程序,以便实现对于死刑立即执行犯赦免请求权的切实保障。

【关键词】死刑立即执行犯 赦免请求权 特赦程序性权利

在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年之际,我国全国人大常委会决定对部分服刑罪犯[1]予以特赦,国家主席习近平签署特赦令,引发社会各界对于赦免制度的高度关注。对于学术界而言,围绕赦免权的根据、性质、事由、对象、程序等问题进行深入的理论研究,促进社会公众对于赦免制度的正确理解,是全面推进依法治国的基础性工作。从目前的情况看,我国学术界对于赦免制度的理论研究尚处于较为薄弱的状态。在赦免制度中,对于死刑犯的赦免是其中的焦点问题之一。本文拟以死刑立即执行犯赦免请求权的保障为切入点,探讨实现死刑犯赦免请求权的可能途径,以便由点带面,为深化学术界对于赦免制度的理论研究以及完善赦免的立法和实践尽绵薄之力。

死刑是不可挽回地对人的生命的剥夺。联合国《公民权利和政治权利国际公约》(以下简称《公约》)第6条提出了对人的生命权国际强行法(juscogens)的保护要求[2],认为缔约国有必要在其国内法上给予死刑犯以赦免或者减刑之请求权。新中国不仅在宪法上规定有赦免制度,而且,在历史上对于死刑缓期二年执行的普通刑事罪犯,通过特赦令给予过赦免。但是,特赦令的赦免从来没有给予过死刑立即执行犯。我国已经签署了《公约》,是否以及如何保障死刑立即执行犯的赦免请求权,就成了在批准该《公约》时我国国内法上需要解决的迫切问题。

面对死刑在世界范围内大量减少并被许多国家废除的发展趋势,我国采取的是“保留死刑,严格控制死刑”的死刑政策。与世界上仍然保留死刑的国家相比,我国现行刑法中规定有死刑的罪名,比例过大;死刑的立即执行,数量过多。不少学者建议建立并完善相应的死刑赦免制度,以此强化对死刑的控制,减少死刑立即执行的数量。这种观点将赦免死刑犯的立即执行视为达到“少杀、慎杀”目的的一种刑事政策工具。现有研究赦免制度的论著,多是从历史和立法的比较权衡以及政治上的利弊分析进行立论的,而鲜有在法学逻辑上讨论赦免权和赦免请求权的根据以及赦免和赦免请求权的性质特征和赦免事由。探讨赦免权以及赦免请求权的正当化根据和性质特征,并以此为基础对死刑立即执行犯的赦免请求权制度作出构想和设计,是本文所要解决的核心问题。

为寻求对赦免制度的深入理解,本文第二部分描述我国现行赦免制度的规范框架和赦免制度的历史实践。通过对赦免历史的梳理,可以展现历史的信息,发现制度的历史解释,从中可以引申出在建设法治国家的历史背景下制度的历史是否需要继续,以及怎样继续;在第三部分,分两个时期梳理新中国对普通死缓犯和无期犯的特赦实践和实质性的“赦免”实践,通过这两个部分规范架构和赦免实务的整理,探寻我国法上死刑犯宽宥的规范根据、历史先例及宽宥现状;第四部分论述《公约》制度对死刑犯赦免请求权的具体要求以及我国法律与之存在的差距;第五部分探讨赦免权和赦免请求权的根据和性质;第六部分归纳赦免的实质构成(赦免事由),并对死刑犯赦免请求权制度作出构想和设计,作为本文的结论。

(一)宪法上的赦免制度及其性质特征

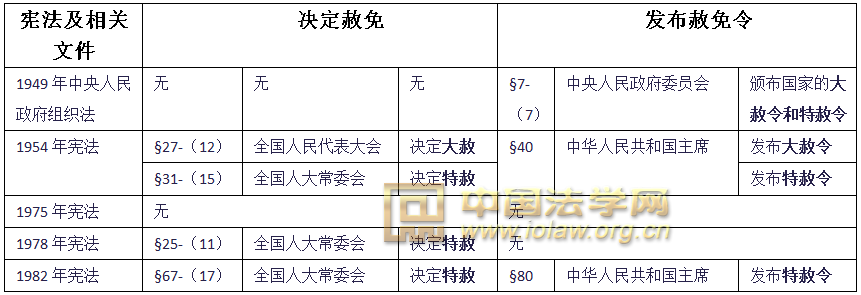

赦免制度,在新中国宪法及相关文件上早有明文规定,并经历了数次变化。直到第四部宪法即现行的1982年宪法,才稳定成形(表1)。

现行宪法上的赦免制度,没有大赦,只有特赦;全国人大会常委会决定特赦,国家主席发布特赦令。立法机构和国家元首共同行使特赦权,立法机构的特赦决定权更为关键。即便是特赦和国家主席在宪法上消失的特殊年代,全国人大常委会都一直行使特赦决定权(见表1)。国家元首对立法机构的特赦决定,通常都是照例发布,以成法令。特赦之法令,若仅从其发布权上看,特赦似乎是国家元首“亲理庶政”、宽政推仁[3],以其行政权救济司法权之不逮,但若从其决定权观察,特赦与否,立法机构角色关键,特赦实质是最高立法权对司法权的干预。表面上看,特赦尽管只是涉及个人的事情,但无论对于最高国家权力机构还是国家元首,在宪法要求国家“尊重和保障人权”的高度,特赦都是特别严谨而重大的国事。

(二)涉及赦免的其他法律规范

在我国现行法律中,与赦免有关的词语主要出现在1979年以来的中华人民共和国刑法和刑事诉讼法中。比如1979年刑法和1997年刑法在规定累犯成立的时间条件时,都提到“在刑罚执行完毕或者赦免以后,……”。1979年、1996年、2012年刑事诉讼法在列举依法不追诉的情形时,都提到了“经特赦令免除刑罚的”情形(见表2)。

刑法一直使用“赦免”,刑事诉讼法坚持使用“特赦(令)”。刑法上的用语显然与宪法并不一致,但这并无问题。因为,尽管刑法上使用的“赦免”,其外延大于“特赦”,鉴于刑法的效力层级低于宪法,“赦免”在刑法上的有效解释绝对不可能超越“特赦”,因此,这里的“赦免”,有法律效力的解释应是专指“特赦”。在累犯制度的语境下,“赦免”的意思是生效有罪判决之刑罚免于执行或者免于继续执行,可视为与“刑罚执行完毕”有同等效果。

刑事诉讼法上涉及赦免的用语,与宪法上的用语是一致的。但是,“经特赦令免除刑罚的”情形,刑事诉讼法所给予的程序行为选项是:“不追究刑事责任,已经追究的,应当撤销案件,或者不起诉,或者终止审理,或者宣告无罪”。也就是说,免除刑罚的特赦令,最有可能的程序后果选项,仅限于三种:要么撤销案件,要么不起诉,要么终止审理。

从刑法和刑事诉讼法上对赦免术语的使用来看,无论是“赦免”还是“经特赦令免除刑罚”,结合两部法律的规定来看,其所揭示出的意思都是全部免除生效有罪判决的刑罚,或者全部免除尚未执行完毕的余刑。其中,并没有免除部分刑罚、其余刑罚仍继续执行的意思,即并没有减轻刑罚的含义。这一点有别于新中国历史上对死缓犯和无期犯的特赦减刑实践。

需要说明的是,本文在论及死缓犯的特赦问题时,也把无期犯包括在内,一并讨论。主要是考虑到,无期徒刑在理论上刑期可以无限期。在实际执行中,若不减为有期,则永无出狱之日[4],这种刑罚和死刑一样,都属于极严厉的刑罚。另外,观察我国刑法上的有关规定,对于因故意杀人、爆炸、抢劫、强奸、放火、投放危险物品或有组织的暴力性犯罪被判处无期徒刑的罪犯,如果行为人拒不交代真实身份,不思悔改,不积极改造,无任何立功表现,因而根本不具备法定减刑条件的(第78条),或者其系累犯又属于这种不得假释的“特别无期犯”的(第81条第2款),刑罚执行已经超过了无期徒刑的法定最低实际服刑期限,就有得不到减为有期徒刑或者假释机会的可能。对于已经服刑超过13年的这种“特别无期犯”和《刑法修正案九》增订的因严重贪污而被判死缓后减为“不得减刑、假释”的“特别无期犯”,如果法律层面的减刑制度和假释制度都不能让其有机会获得减刑或者释放,那么,唯一可以考虑的就只有前述宪法层面的特赦了[5]。

(一)普通死缓犯、无期犯的特赦减刑

特赦,在古代也叫别赦,专对某个特定的个人或者特定事件所关连之人。考诸别赦故事,多是加恩于特定政治犯,效力及于个人或者集团,目的在于示以宽大,消除对抗以收拾涣散之人心的效果[6]。接续特赦的历史传统,新中国先后进行过八次特赦。第二次到第七次都是只针对战争罪犯的,而唯独1959年的第一次特赦,不仅针对战犯、普通刑事犯有特赦释放,而且,针对普通死缓犯、无期犯还有特赦减刑。

在当时的历史条件下,首次特赦[7]考虑的不全是法律上对罪犯权利的保障[8],而主要是庆祝国家的“辉煌成就”、展现政府的“宽宏大量”[9]、落实“团结一切可以团结的人”的统战政策、以推动国家和平统一大业。在程序操作上,特赦是一种“自上而下”的“建议—特赦”运作流程:中共中央或者国务院提出特赦罪犯的建议,由全国人大会常委会决定特赦罪犯,国家主席发布《特赦令》,明确指定最高人民法院执行。根据特赦令,最高人民法院要审查犯罪性质、原判刑罚与已经实际执行的刑期,还要对犯罪人是否符合特赦令要求的“确实改恶从善”标准进行全面的实质审查,决定特赦释放、减刑名单。然后最高人民法院派员去罪犯在押场所召开特赦释放、减刑大会,宣布特赦名单,发放特赦通知书。从特赦令的内容看,特赦是针对特定种类的犯罪、特定种类的刑罚、实际执行了一定刑期的罪犯中的一部分人实施的,而不是针对特定的个别罪犯;特赦是用作免除全部或者部分刑罚的根据,而不是免除刑事责任的根据,即免刑(免除刑罚)、减刑(减少刑期)、不免责。具体到普通死缓犯、无期犯,仅仅是减刑:确有改恶从善表现的,死缓犯缓刑期满一年,可以减为无期徒刑或15年以上有期徒刑;无期犯服刑满七年的,可以减为10年以上有期徒刑。首次特赦,389名死缓犯、无期犯获得减刑。这就为广义的死刑犯(包括死刑立即执行犯和死缓犯)特赦减刑开创了先例。

1959年对普通刑事犯罪的死缓犯、无期徒刑犯特赦减刑后,国家是否对普通刑事犯罪的死缓犯和无期犯再也没有进行过实质的赦免?对此问题,下文将进行探讨。

(二)对死缓犯、无期徒刑犯“有实无名”的集中“赦免”

(1)1980年刑法施行之前死缓犯、无期徒刑犯的减刑、假释和提前释放

早在首次特赦前的1952年,10月3日的《中央公安部、司法部关于各地监所转移后,明确法院、公安部门对监所的职责和工作关系的联合指示》(司行字第548号)第2条第(6)项,就指出“犯人的假释及减刑,监所应依据法令规定,提出意见,报由同级法院核转各该上级审核执行。……对判处死刑、重刑犯在缓刑期间表现良好,须改判者[10],监所应写具材料,送原审法院审查再判后,呈省人民法院审核,转报省府主席批准执行之。”1954年8月26日,当时的政务院通过了《中华人民共和国劳动改造条例》,其中的第68条规定了犯人若具有七种情形之一,作为奖励,可以给予其减刑或者假释,并在第70条规定“减刑或者假释,必须报请主管人民公安机关审核,并且送当地省、市人民法院批准后,宣布执行”。1962年12月4日普遍试行的《劳动改造管教队[11]工作细则》第17条第2款规定,“对于判处死刑缓期执行的罪犯,在服刑已满二年的时候,劳改队应当加以审查,提出意见,报请法院裁定减刑或执行死刑”。不过,第47条对使用减刑和假释这种奖励,提出了严格控制的要求:“对罪犯的奖惩要认真审核,严格控制,使奖惩起到教育分化的作用;加、减刑的人数比例不要过高,加、减刑的刑期不要太长。”第49条第1款还具体列举了四种表现[12]的前提下,不仅可以给予罪犯减刑、假释,甚至还可以给予其提前释放。由此看来,死缓犯、无期犯的减刑、假释和提前释放制度,从建国之初就有了,只不过在适用的人数和幅度上要受到严格控制。

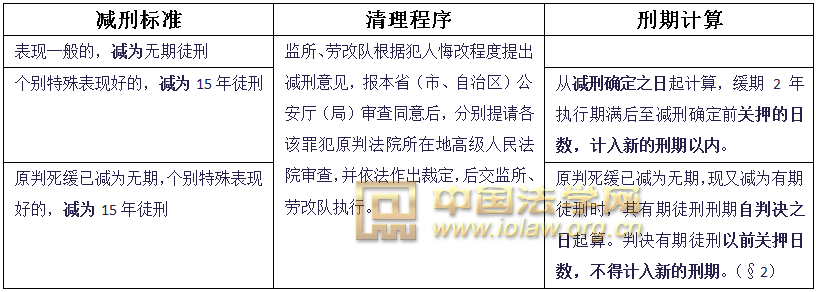

在实务上,死缓犯的减刑1953年6月起就开始了:确有改恶从善表现,可裁定减刑为无期徒刑或者15年以上有期徒刑[13]。1958年以后有些劳改管理部门和监狱“对生产抓的多,对执行政策注意不够,认为死缓罪犯即令减刑,也是无期徒刑,早一天晚一天没有关系;犯人调动频繁,制度不严,手续不清,档案不全,犯人刑期何时期满也不清楚;由于法院与劳改机关和监狱无领导关系,平时对死缓犯人的刑期没有检查”,判处死刑缓期二年执行的罪犯,逾期没有处理的数量很大,影响了对罪犯的改造。为迅速改变这种状况,1962年7月26日最高人民法院、最高人民检察院、公安部下发了《关于清理在押的死缓罪犯的联合通知》,要求各地劳改机关和监狱,对关押的判处死刑缓期二年执行的罪犯,全部彻底地进行一次清理(见表3)。并明确指出:“为了切实按期对死缓罪犯进行处理,今后各高级人民法院应经常对在劳改机关和监狱关押的死缓罪犯进行了解,凡死缓二年期满的,应及时通知罪犯所在地区的公安厅(局),以便转知有关劳改机关和监狱。劳改机关和监狱对判处死缓的罪犯,在死缓二年期满后,应根据罪犯的表现主动及时提出处理意见,报本省公安厅(局)审查,不要拖延。各级人民检察院对按期处理死缓罪犯的情况,应经常进行检查,发现问题,及时向有关部门反映。今后各地人民法院向劳改机关和监狱移送犯人时,必须附送判决书、执行书,没有这些文件,劳改机关和监狱应及时提出意见要求补送。监狱如果发现这些文件的记载和实际情况不符或不完备的时候,应当及时退交有关法院说明或者补充。对这一清理工作应迅速进行,越快越好。”

这次死缓犯的清理性集中减刑,让死缓犯的减刑工作出现了短时期内按期及时进行的正常化。尽管没有公开的具体数据反映死缓犯减刑正常化的实际状况,但是,从公开的综合数据可以推断,其成效还是相当显著的。根据统计,1951-1961年的11年间,罪犯的减刑人数占所有在押罪犯人数的比例一直都很低,年平均只有0.47%,与这次死缓犯的减刑工作正常化有关,下发《联合通知》的1962年当年直到1966年,所有罪犯的减刑比例分别增长到1.01%、1.12%、1.14%、1.30%、1.58%[14],出现了建国以来第一次连续数年1%以上的减刑率。这种持续增长的减刑率,当然也与无期徒刑犯的减刑工作暂时正常化紧密相关,因为,以前无期徒刑罪犯在通常情况下到底需要服刑几年才能考虑减刑,并没有明确规定,为确定一个通常的最低服刑期限,1963年3月21日最高人民法院、公安部下发了《关于无期徒刑罪犯需服多久才能考虑减刑问题的联合通知》,指出“在法律没有新规定之前,……公安部1953年的指示中规定的二年的期限仍然应该遵行。这样规定也和死缓罪犯减刑的最低服刑期相一致,有利于对罪犯的改造工作。今后,在通常情况下,对无期徒刑罪犯看他在改造中的表现考虑减刑,应以劳动改造满二年为最低服刑期限”。

1963年至1979年的17年间,在押罪犯中老病残犯占的比例较高(年平均:12.89%,1975年甚至达到了18.47%[15]),1979年4月份的统计显示,老弱病残犯加上精神病犯仍占在押劳改罪犯的11.2%(其中老病残犯占在押罪犯的10.57%)。其中已经关押改造十年以上的占到三分之一。“这些老弱病残犯,有的年龄高达八十以上,有的患多种严重疾病久治不愈,有的双目失明、四肢残缺,有的全身瘫痪、神智模糊,继续关押会丧失社会同情。对老弱病残犯和精神病犯长期关押在劳改单位,不仅影响劳改单位的工作,而且丧失改造的意义。为了体现革命人道主义,不使这些罪犯死在狱中”,1979年4月16日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部(以下简称“两高一部”)下发了《关于清理老弱病残犯和精神病犯的联合通知》,“决定对在押的老弱病残犯和精神病犯进行一次清理”,并且具体规定了这项“政策性很强、涉及面较广”的清理工作的措施、规则、程序(见表4),最后还提出了工作的时限要求:“力求年底以前完成”。当时《刑法》和《刑事诉讼法》(草案)即将要提交第五届全国人民代表大会第二次会议,及早配合其讨论通过并顺利实施、恢复并强化法制的用意,顺应当时平反冤假错案、收拾人心以期来归[16],求得社会和解、和平及和睦,“团结一致向前看”,以实现拨乱反正开创政治新局面之深心,在这里体现得特别明显。

正在二年缓期执行期间的死缓犯,尽管不是这次清理的对象,但是,缓刑二年期满的死缓犯和死缓犯已经减为无期徒刑或者有期徒刑的老病残犯和精神病犯,仍是这次清理的对象。从已经公开的部分数据看,除1953年、1956、1957年和1967年[17],1951年到1978年的24年间,假释的比例,长期低迷,年均0.19%(1970到1978年的9年间年均仅0.11%),但是,与这次清理工作有关,在1979和1980年却分别增长到0.37%和0.73%;保外就医的比例从1970年的0.63%到1978年的0.72%,9年间年均0.48%,但是,与这次清理工作有关,在1979年和1980年分别达到了3.56%和3.15%[18]。

1979年7月1日《刑法》(7月6日公布)和《刑事诉讼法》(7月7日公布)顺利通过,并于1980年1月1日起同时施行。1979年10月10日“两高一部”又下发了《关于死缓犯和无期徒刑犯减刑问题的联合通知》。《联合通知》指出,过去十几年,受政治形势的负面影响,“对死缓犯、无期徒刑犯的减刑工作未能正常进行”[19],为配合两部法律的实施,《联合通知》就减刑的条件、幅度和程序作出了具体规定(见表5),并且明确要求:“今后,对死缓犯和无期徒刑犯的减刑,应严格按照《刑法》、《刑事诉讼法》和最高人民法院、公安部1963年3月21日《关于无期徒刑罪犯需服多久才能考虑减刑问题的联合通知》及时办理。凡死缓犯和无期徒刑犯应予减刑的,监狱、劳改队应根据他们的改造表现及时提出处理意见,省、市、自治区公安局应认真进行审查,高级人民法院应及时予以裁定。……请你们抓紧研究执行,争取年底以前基本搞完,……”。接着,“两高一部”在11月23日和12月31日还分别下达了两个《批复》:对于执行《关于清理老弱病残犯和精神病犯的联合通知》中,提出对无期徒刑减为有期徒刑的罪犯,是按原判无期徒刑实际执行10年以上,还是按减为有期徒刑后已执行刑期二分之一以上,来考虑假释或提前释放的问题,11月23日的《批复》指出,对此类罪犯,仍应按原判无期徒刑实际执行10年以上,才能考虑是否可以假释或者提前释放。尤其应当注意的是,这个《批复》最后指出:至于《联合通知》中提到的提前释放的办法,由于刑法无此规定,从1980年1月1日起刑法生效施行后,即不应再行使用。也就是说,1962年《劳动改造管教队工作细则》第49条明确规定的“提前释放”,在这次清理特殊问题的工作中是最后一次集中适用[20]。对于已减为有期徒刑的原死缓犯和无期徒刑犯的减刑问题,12月31日的《批复》指出:“由于当时减刑幅度较小,与《联合通知》规定的幅度相比,悬殊很大”,此类罪犯,“现在继续表现好的,可以按照《联合通知》的规定精神再次予以减刑。鉴于这部分罪犯已经减为有期徒刑,在法律程序上,应按照有期徒刑犯减刑的处理程序,并放在冬训或年终评审的后期予以处理”。这里的法律程序,是指1980年1月1日生效施行的《刑法》上规定的有期徒刑减刑程序。

1979年10月10日至12月31日期间,对死缓犯和无期犯进行的这次集中减刑工作,解决了过去十几年来受制于《劳动改造管教队工作细则》“减刑的人数不要过高,减刑的刑期不要太长”的规定,“减刑人数少、幅度小”,减刑工作不是日常工作的消极状态。1980年12月26日最高人民法院、最高人民检察院、司法部、公安部《关于罪犯减刑、假释和又犯罪等案件的管辖和处理问题的通知》还要求,“公安劳改机关办理减刑、假释、加刑应当改变过去那种半年、年终集中奖惩的制度,要把这项工作列入日常业务,随有随办,并认真及时地写出书面材料和意见,提请当地人民法院或人民检察院处理”。

1962年至1979年的数个《联合通知》、《批复》对特定罪犯所安排的限期集中清理,使得死缓犯和无期犯有机会获得集中减刑,老弱病残犯和长期关押10年以上的无期犯和有期徒刑犯有机会获得假释或者提前释放。这个时期,尤其是减刑工作长期没有持续正常地及时进行;即便是“人数少、幅度小”地进行,也只是一年之中半年、年终进行两次,加之死缓犯和无期徒刑犯在监狱基本上是只进不出。由此,当重刑犯累积到监狱关押容量压力极限时,才限期一次性集中予以清理。不定期集中进行减刑、假释和提前释放的“清理”做法,是一种刑罚执行上的权宜之计,显然并不具备全国人大常委会决定、国家主席发布特赦令的形式要件,尽管如此,在特殊的历史时期,本质上它却发挥了特赦的功能、取得了特赦之实效。

(2)1980年刑法和刑事诉讼法施行后死缓犯和无期犯的减刑和赦免

1980年刑法和刑事诉讼法施行以后,死缓犯和无期犯的减刑步入了“有法可依”的正轨,进入了“非经法定程序不得减刑”的规范化时代(见表6)。

注:79是指1979年刑法;97是指1997年刑法。根据1979年和1997年刑法以及2012年1月7日最高人民法院《关于办理减刑、假释案件具体应用法律若干问题的规定》第7-10条整理。

尤其值得一提的是上世纪八十年代中后期,经济领域内贪污、贿赂、投机倒把等犯罪活动猖獗。1988年初,全国人大常委会就此专门通过了《关于惩处贪污罪贿赂罪的补充规定》;司法实务中查处的贪污贿赂、投机倒把犯罪,无论是案件数,还是人数都在持续急剧增长;实际发生了但没有受到查处的犯罪黑数巨大,司法机关更是面临空前的民意压力。基于这样的犯罪形势,因应的刑事政策当时有两个方面的考虑:一方面,需要借鉴历史上发动群众搞运动的成功经验[21],另一方面“为了给犯有贪污、受贿、投机倒把行为的人一个悔过自新的机会,更有力地打击严重经济犯罪活动,有必要规定统一的期限,在期限内坦白自首、积极退赃的,依法从轻、减轻或者免于处罚,在规定期限内拒不坦白自首的,依法从严惩处”。1989年7月28日中共中央政治局全体会议通过了《中共中央、国务院关于近期做几件群众关心的事的决定》,“建议最高人民法院、最高人民检察院根据有关法律,发布具体的司法解释”。“两高”遵照《决定》,按照中央的要求,拟定了落实《决定》的《通告》,报经政治局常委会审议后,于1989年8月15日联合举行记者招待会,发布了《关于贪污、受贿、投机倒把等犯罪分子必须在限期内自首坦白的通告》。《通告》规定,从8月15日至10月31日,凡有贪污、受贿、投机倒把和其他经济犯罪行为的人,如果在限期内自首坦白、积极退赃或有检举他人犯罪等立功表现的,或者《通告》发布后,正在办理的贪污、受贿、投机倒把等经济犯罪案件,犯罪分子有自首坦白、检举立功情节的,一律给予从宽处理;依照不同犯罪情节给予从轻、减轻处罚或免除处罚。即便是犯罪特别严重,依法应判处死刑的,在《通告》期间自首坦白的,可以从轻或者减轻处罚,不判处死刑(见表7)。这是建国以来对“应判死刑的”贪污、贿赂和其他经济犯罪嫌疑人的首次死刑赦免。

据统计,在贯彻《通告》期间,全国检察机关收到举报贪污、贿赂的线索133765件,受理投案自首的贪污、贿赂犯罪25544人,加上其他经济犯罪,共达36171人。各级司法机关依照法律和《通告》的规定,对自首的人认真进行了查证和认定,兑现了政策[22];判处刑罚的12461人中,33.5%受到了从宽处罚[23]。尽管其中犯罪特别严重、依法应判处死刑而不判处死刑的人数不得而知,但是,作为特定窗口期内特殊的司法政策,《通告》极为罕见地突破了依照《刑法》应判死刑的规定,让法官可以违背刑法之明定,把应判的死刑降低为较轻的非死刑刑种,若不看《通告》的发布机关,从内容上看,这似乎具备了大赦令的性质。因为,大赦令作为最高立法机构决定(也可以包括国家元首发布)的法令,既可以免除刑事责任,又可以减免刑罚。对于大赦令生效前实施了犯罪行为的人,可以免除其刑事责任;对于因实施犯罪而已经进入、正在进行刑事追诉程序,或者已经被判处刑罚的人,可以免除其刑罚,可以不判法定刑种,可以缩减其原判刑期,或者也可以改判为较轻的刑种。大赦令不解决行为本身罪与非罪的问题,也不对刑法关于罪与非罪的规定进行任何修改;它不否定刑法所规定的那些行为的不法性和应受处罚性,也不质疑或者动摇法院所作出的判决的公平性、终局有效性和合法性,而是基于特殊的目的,例外地突破现行法律规定,对某类或者某些犯罪领域的所有犯罪嫌疑人或者罪犯,给予免于承担刑事责任或者减免其刑罚的优待。其更多地是关注行为,而且是大量的某种类型的行为,而不是特别例外的个别行为人,因而,并不涉及绝对的个人个案正义的问题。由此,观察司法《通告》中“依法应判处死刑而可不判处死刑”,可以发现,《通告》对实施了贪污、贿赂和其他经济犯罪原本依照刑法应判死刑的,由于例外的窗口期(如同“赦令时效”)投案自首,突破刑法的现行规定,就可以不判死刑。尽管《通告》的决定和发布是司法机关进行的,但是,绝对不应该是量刑政策,因为按照现代法治国家的标准,刑事政策绝对不可逾越刑法的界限[24];也不可能是特赦,因为不能通过特赦赦免尚未经法院判决有罪的人,因此,《通告》要获得其合法性,就只能考虑,看它是不是有大赦的实质了。显然,《通告》在形式上不同于大赦令的决定、发布机构,但是,只有大赦令这种规范性法律文件,才能做到对于进入刑事诉讼程序的犯罪嫌疑人,让司法机构在特定条件下,破例地不按刑法之明确规范,可以不判处较重的法定刑种,而适用较轻的刑种,实现对原本应判的重刑的赦免,而另一方面,也只有通过这种大赦的性质认定[25],才能让《通告》缓解其合法性上的危机。因而,不能仅仅出于形式上的原因,而在实质上否定《通告》之大赦令性质的实质功效。

观察赦免、减刑、假释、提前释放、甚至极为罕见的有条件《通告》“大赦”的制度发展和历史实践,可以清楚地看到,从建国到现在“赦免”有制度依据,也有宽宥实践,死缓犯、无期犯实质上都得到了刑罚(包括刑种)的减免、折扣。尽管早期只有几次集中清理的实践,或许还有这样或那样的不正常、不完善,后来长时期也不再有特赦减刑的实践,但是,1980年的《刑法》、《刑事诉讼法》施行后至今的新时代里,在(包括实质性赦免在内的)历史经验的基础上死缓犯、无期犯的减刑制度最终得以确定和完善,减刑工作实现了正常化、日常化;死缓犯和无期犯在法律上享有的法定减刑权利,较之早期得到了更高程度的保障。不需要赦免的特别名分或形式,死缓犯和无期犯就能通过“到期必减”的制度和实践,获得比赦免和请求赦免更为可靠的减刑实惠。另外,除死缓犯、无期犯外,即便是其他的普通刑事罪犯,也能够通过缓刑、减刑、假释等制度和实务,获得刑罚执行上的折扣。然而,对于死刑立即执行犯,建国以来,我国从来就不曾有请求赦免或者赦免减刑的机会、途径和实例。因此,唯独针对死刑立即执行犯缺乏赦免请求权和赦免,无论在制度上,还是在实务上,都不能不说是一大缺失。

从理论上看,报应的刑罚思想强调有罪必罚、刑必坐实。而只是在特别预防的刑罚思想兴起以后,刑罚实务受到了该思想取向的刑罚个别化思潮的影响。比较判决的刑罚与实际所执行的刑罚,常会发现,法定的刑罚或者判处的刑罚,往往被刑事程序不同节点上的一些刑罚制度,经由法官的裁判打了折扣。实际所判的刑罚,绝大部分都不会判多少,实际上实实在在执行多少。这些折扣制度,判决宣告之时有缓刑,刑罚执行之中有减刑,刑期执行剩余不多时有假释。缓刑的目的在于避免短期自由刑之弊;假释在于救济长期自由刑之害,而减刑是鼓励囚犯改造的“送礼”。死刑的缓期二年执行,其目的与一般缓刑不同,形式上尽管仍然是经由法官的裁判变更刑罚,但是本质上是比较特殊的附条件赦免制度,属于广义的缓刑立法例。从这些制度的发展历史来看,它们大多都是脱胎于赦免,后成为法律制度,并且随着时间的推移和持续的法律化,赦免的范围被不断地压缩;在法治国家和规范的法律实证主义的意义上,赦免逐渐变得日益边缘化,越来越不重要[26]。当废止死刑成为法治国家的主流趋势时,对于尚未废止死刑的国家,尤其是对于被判处并核准立即执行的死刑犯来说,保障其赦免请求权仍然有其突出的国际人权法意义。

《公民权利和政治权利国际公约》第6条第4款规定:“任何被判处死刑的人应有权要求赦免或减刑。对于一切判处死刑的案件,均可以给予大赦、特赦或减刑”。

联合国《关于保护面临死刑的人的权利的保障措施》第7条规定:“任何被判处死刑的人,均有权寻求赦免或减刑;所有死刑案件,均可以给予赦免或减刑”。第8条规定:“在上诉或采取其他求助程序或者与赦免或减刑有关的其他程序期间,不得执行死刑”。

《公约》的《任择议定书》还规定有个人申诉制度。认为自己的《公约》权利受到伤害的个人,可以向《公约》的实施监督机构——联合国人权事务委员会提出申诉;而该委员会“有权接受并审查该国管辖下的个人声称为该缔约国侵害公约所载任何权利的受害人的来文”。人权事务委员会对于个人来文作出的意见,是对《公约》的解释和发展,是《公约》制度整体的组成部分。尽管人权事务委员会不是司法机构,其作出的关于缔约国是否违反条约义务的决定,对于缔约国没有法律约束力,但是,实践中,该委员会的决定,一般都能得到有关缔约国的遵守[27];该委员会所形成的意见,其作用不可低估[28]。根据对涉及死刑的个人来文的该委员会意见,即使所有的上诉审级已经被用尽,如果死刑犯正在寻求除了上诉之外的其他可用的途径,仍然不能执行死刑。比如,寻求赦免或者减刑,提出宪法动议,其他暂缓处决的申请等[29]。

上述《公约》制度整体[30]总的要求是,缔约国务必建立起相应的针对死刑犯的大赦、特赦或者减刑的程序和机制,保障死刑犯应当享有的死刑赦免或减刑的请求权;并对死刑的行刑或者执行给予“在请求期间不得执行”的限制,以保障死刑赦免或减刑请求权的落实。鉴于国际法和缔约国国内法的关系[31],相对于缔约国的国内法,这种国际法上的要求具有效力上的权威性。正如有学者所指出的,《公约》是缔约国必须遵守的“标准”和“尺度”,是一种法律,而其他国家的法律制度不过是一种“可资借鉴”的“做法”和“经验”,因此,任何国内法与《公约》的比较都是一种“纵向”比较,前者低,后者高;而不同国家的法律之间的比较是一种“横向”比较,彼此无高低之分。《公约》在与缔约国国内法的关系上,具有效力上的权威性,即具有高于国内法的效力[32]。因此,基于“一当事国不得援引其国内法规定为理由而不履行条约”的“约定信守”的最基本国际法原则,按照《维也纳条约法公约》“凡有效之条约对其各当事国有拘束力,必须由各该国善意履行”(第26条)的要求,一旦一个国家批准《公约》,即有善意履行的义务,其国内法的规定不仅不能成为不履行《公约》的理由,而且还应该按照其宪法程序和《公约》的规定采取必要步骤,以采纳为实施《公约》所承认的权利所需的立法或其他措施(《公约》第2条第2款)[33]。

死刑犯的赦免或减刑请求权,是一种程序性权利。对国家而言,立法上为这种权利确立对应的制度并配置以请求权行使的程序,是国家义务。在我国,从1954年到1982年尽管不到三十年就推出过四部宪法,一些宪法制度经历过数次大的变化,但是,无论如何,属于赦免的特赦制度,以及行使特赦令决定和发布权的国家机构,始终相对稳定且持续有效。我国现行宪法第33条第3款赋予了“国家尊重和保障人权”的国家义务。关涉到剥夺个人最高目的性人权——生命的死刑,自然属于国家的人权事务。我国宪法第41条规定公民享有的宪法上的申诉权(或诉愿权)。死刑犯行使赦免请求权,并诉诸代表国家的最高权力机构和国家元首,请求不死,具有完善的宪法根据。因此,在宪法层面,可以说,我国已经履行了保障死刑犯赦免请求权的国家义务。

但是,我国在《刑法》、《刑事诉讼法》上并没有完全尽到《公约》制度所要求的国家义务。现行《刑法》和《刑事诉讼法》只提到了赦免的相关术语,比如“赦免”、“特赦令”,而其含义是指全部免除刑罚或者剩余刑期,尚且不包含减刑的意思,在法律的层面,并没有关于死刑犯的赦免或减刑请求权及其保障程序与机制的具体规定。更不可思议的是刑事诉讼法上“经特赦令免除刑罚”的程序行为选项——“不追究刑事责任,已经追究的,应当撤销案件,或者不起诉,或者终止审理,或者宣告无罪”(第15条)。我们知道,特赦的性质是免除刑罚的根据,而不是免除刑事责任的根据,正如黑格尔(Hegel)所说,“特赦免除刑罚,但不取消法。法照旧存在,受赦者仍然是个罪犯。特赦并不宣告他没有犯过罪”[34]。因此,特赦并不是要推翻(撤销)一个判决或者宣告无罪(大赦倒是有宣告无罪的合理性),而是对生效的有罪判决所处刑罚的全部或者部分宽恕,只赦刑、不赦罪。因此,根据特赦令,既不能选择“宣告无罪”,也不能选择对应实体法上“免于刑事责任”、“不负刑事责任”的程序选项——“不追究刑事责任”;在“已经追究”刑事责任的条件下,能选择的就剩下“撤销案件,或者不起诉,或者终止审理”三个选项了。对于尚在等待死刑核准或者执行的罪犯,结合刑法上“赦免”的实体法解释,在刑事诉讼法的第15条和第249条[35]上,显然都没有规定“予以改判”或“立即释放,恢复权利”的程序行为选项。这个问题的存在,说明在现行刑事诉讼法上,根本就没有死刑犯因特赦而改判、复权的制度空间。

死刑犯在我国不仅是指被判处死刑立即执行的罪犯,还包括被判处死刑、缓期二年执行的罪犯(“死缓犯”)。尽管从实务上来看,我国在1975年以前也有过针对战犯的死缓犯和普通刑事死缓犯(和无期犯)的特赦实践。1975年的特赦之后,虽然再没有实施过正式的特赦,但是,对于普通死缓犯(包括无期犯)“有实无名”的赦免通过司法机构的《通知》集中进行过几次;司法机构对“依法应判死刑的”贪污、受贿和其他经济犯罪也有过《通告》大赦之实。程序上,《刑法》和《刑事诉讼法》施行前,也是有流程依循的:监所、劳改单位提出意见,公安机关审查同意,报请法院裁定;两法施行之后,死缓犯的减刑制度得到完善,减刑工作实现了正常化(见表6)。然而,我国过去的这些赦免实践和程序,与国际人权法所要求的死刑犯的赦免请求权保障程序完全不同。国际人权法要求死刑犯本人或者通过其律师、近亲属代理,向赦免请求的特定受理机构提出赦免请求,该赦免权主体机构有义务受理该请求,并就赦免与否及时作出决定,这是一种“自下而上”的“申请—赦免”程序。也就是说死刑犯本人的赦免请求就可以启动赦免程序;如果死刑犯没有提出赦免请求,也不排除赦免权主体机构出于特别事由,可以依其职权自主讨论和决定赦免问题。“自下而上”的“申请—赦免”程序并不排斥或者替代赦免权主体机构“自上而下”的“决定—赦免”程序。“自下而上”是请求赦免的程序特征;“自上而下”特征的职权赦免与其并行不悖,是对请求赦免的必要补充。

我国刑法上的死缓犯减刑制度,其提起者,也不是刑罚执行对象(比如死刑犯),而是刑罚执行机关向中级以上人民法院提起,提出减刑建议书,属于“机关建议—裁定减刑”的职权减刑制,也不是《公约》制度所要求的死刑犯向赦免机构提起的、“个人申请—赦令减免”的请求赦免制。尽管我国刑法和刑事诉讼法没有这种“自下而上”的请求赦免程序,但是,特别对于死缓犯,我国刑法第50条第1款规定,被判“死缓”的罪犯,如果在缓期二年执行的考验期内“没有故意犯罪”,根据刑事诉讼法第250条第2款的规定,应当予以减刑。这是我国刑法上设定的死刑执行时效制度和时效届满的“到期必减”制度。即,给判处死刑的罪犯二年的缓刑考验期,这个时效期间若出现情节恶劣的“故意犯罪”,可以立即执行死刑;若考验期满,“没有故意犯罪”,死刑立即执行的可能性消失,死缓犯立即获得“到期必减”的减刑权利。死缓犯的“减刑”,尽管早期以不正常进行的集中清理进行(参见1962年的集中减刑),也可以偶尔在个别特赦令中得到实现(参见1959年的特赦令),早期的特赦减刑不曾再次使用过,到如今“到期必减”制度在实务中正常及时地实施,确实保障了国际人权法上要求的对这部分死刑犯的“减刑请求权”;随着刑罚的法定减轻,再给予宽恕就大可不必了。此外,以《公约》的最低要求和标准来衡量,我国国内法上对死缓的“到期必减”制度,把死缓犯的减刑提升到了法定权利的保障程度,实质上已经超过了《公约》制度所要求的“减刑请求权”的程序性权利的保障,已经属于“超标”的权利保障[36]。这种制度在形式上尽管表现为法官裁量的减刑制度,但本质上是比较特殊的附条件赦免制度[37]。因此,对于死缓犯,也就没有必要再设立死缓犯赦免或者减刑请求权。然而,值得注意的是《刑法修正案九》对刑法第383条的修改:贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节被判处死刑缓期执行的,人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后,终身监禁,不得减刑、假释。尽管这项新的立法限制了死缓减成的无期犯的减刑请求权,但并不剥夺或者妨碍其作为特别的死缓犯或者无期犯应当享有的赦免请求权。

其实,《公约》制度所要求的保障死刑犯赦免或减刑请求权的国家义务,核心是针对被判处死刑立即执行的罪犯的。即缔约国不得在宣告死刑判决后,“立即执行死刑”,“人权事务委员会要求各缔约国在死刑的执行问题上保持克制的态度:死刑犯人在向人权事务委员会来文后,缔约国应暂缓死刑的执行。”[38]。也就是说,即便是在宣告死刑判决之后,没有立即执行死刑,而是在宣告死刑判决后,进入死刑复核程序,核准并签发执行死刑命令后,立即执行,仍然不合乎这个要求。因为宣告死刑判决后的复核程序,是执行死刑的法定必经程序,程序的进行与否并不取决于被判死刑人的请求或者不请求。另外,死刑核准程序的目的是防止错判冤杀。死刑犯的请求赦免程序与此不同,它是死刑犯形式权利的保障程序,目的是给予死刑犯求得宽恕、获得不死的机会。一般而言,赦免权授权及公民个人诉愿权特征的赦免请求权,是宪法层面的事情,而赦免请求权的具体流程,则应落实于被誉为“小宪法”的刑事程序法层面。在我国,被判处死刑立即执行的罪犯,即原判死刑立即执行,并经过核准的罪犯,以及原判死刑缓期二年执行,但于缓刑期间又犯情节恶劣的故意犯罪,并经过核准的死刑罪犯,向最高主权者请求法外宽恕、获得不死的机会,在刑事诉讼法上显然并没有得到相应程序具体而切实的保障。

除了落实《公约》的要求,还需要进一步追问的是:国家凭借什么例外地“法外开恩”,一个人凭借什么可以有机会请求赦免?这是建立赦免制度在法学逻辑上需要回答的问题。大多数文献以历史和立法的权衡为根据来论述赦免制度的合理性和必要性,并且把赦免制度看作是可以规范化大量适用的减少死刑适用的一种刑事政策工具。这种观点其实是对赦免的性质和特征的一种误解,尽管对死刑犯的赦免(特赦其立即执行)确实能减少死刑立即执行的总体数量。著名法哲学家拉德布鲁赫说,赦免“不纯粹是一种比较轻的法,而是一束亮光,它完全从外面的世界照进了法的领域,并且让人看到了法的世界的冰冷、昏暗”[39]。赦免是与法并行、于法有利的重要制度,是实现个案的“实质正义”时,对法之偶尔的必要补充。

英国剧作家莎士比亚在《威尼斯商人》中生动地讨论过赦免对于法的重要性。商人安东尼奥帮助朋友从犹太商人夏洛克处借钱。为保证按时还本付息,安东尼奥给夏洛克字据保证:如果他到时不能还上借款,夏洛克可以从他身上割下一磅肉下来。后来由于安东尼奥的朋友生意做赔,导致这笔欠款不能及时偿还。法庭上,夏洛克根据实定法,坚持要求严格按照法律割下安东尼奥身上一磅肉。他认为,坚持实体正义就能赢得诉讼,而且不顾其他人请求他赦免安东尼奥的呼吁。夏洛克不想赦免安东尼奥,在实定法上他找不到赦免安东尼奥的任何理由。对夏洛克而言,欠债还钱是天经地义的世俗正义。然而,当他拒绝了法庭赦免安东尼奥的呼吁后,法庭要求他如约不流一滴血地从安东尼奥胸部不多不少割下一磅肉来时,剧情发生了逆转:他非但不能办到,反而根据法律构成使用间接手段企图谋害他人生命,其财产必须一半充公,一半归被害人,其生命由公爵处置。然而,他却得到了法庭的赦免,明白了什么是实质的正义。

(1)实现个案正义、实质正义的根据

柏拉图说,“人类个性的差异、人类行为的多样性、所有人类事物无休止的变化,使得无论是什么艺术在任何时候都不可能制定出可以绝对适用于所有问题的规则”。[40]规则难以“以一统万”,“死法不足待活人”。普遍规则适用于个案时,出现的一般正义的落空或者非正义,就是法律严格适用上的不合“理”性。“夫理者,精玄之妙,不可以一方行也”[41]。对于法律来说,这里的“理”就是法的目的性——实质正义;“理”不可以仅限于用一种原则、一种方式来实现,作为“理”的实质正义有时需要在法律制度之外,在“幽于未制之中”,才能找到和实现。

适用法律的法官,不可能周全地考虑到每个个案的所有细节,对细致独特的具体情况,如果机械适用法律,就会出现“尽管合法而未必正义”[42]的现象;为规避法律的刚性适用,让具体个案得到更为合“理”的解决,就只能从法律之外寻找个案正义的解决办法。在法外实现个案正义上,赦免作为一种“衡平”的办法,具有一定的必要性和合理性。正是在此意义上,耶林(Jhering)把赦免权叫做法的“安全阀”。

其次,刑事司法是经由程序而实现判决的合法性,以期取得一般社会成员的普遍接受。但是,程序本身的合法化功能也是有限的,经由程序的,也不必然就是正义的。偶然情况下,即便严格遵循正当法律程序,也不能绝对避免判决在正确性上的严重后果:实际犯罪的,被判处无罪;确实无辜的,却被判有罪。另一方面,罪行和刑罚之间,并没有一一对应意义上的换算公式,在法官自由裁量的范围内所量定的刑罚,绝对不出现不合乎正义的判决,就更是根本不可能的了。因此,无论这种作为形式理性的法的适用受到怎样程度的重视,也不管法治国家刑事追诉精心推导的结果是多么的可靠和可信,刑事司法都超越不了“不完善的程序正义”的分类属性[43]。因此,库勒(Koehler)认为,赦免权是解决法的自以为是的固执僵化问题(虽不理想、但实务上可行)的出路[44]。

第三,一般正义主要体现于制定法中,它要求社会成员一体遵守、法院一律平等适用,而个案正义主要体现于个案之中,它考虑的是法律之外的一些因素,它属于实质正义[45]。在某些情况下,刑罚处罚的国家利益需要让位于其他更高的公共利益,即便是被告人和被害人,也可能都不会反对。因此,费尔巴哈(Feuerbach)认为,赦免只限于建立实质正义[46],以救济情理之失平。

实体正义和实质正义有时会脱节。《威尼斯商人》中的夏洛克过于看重实定法,不顾法庭的呼吁死抓实定法不放,而后来这种实定法又意外严厉地反诸其身。法庭对夏洛克的赦免,是于法有利的中庸之道,最终弥合了实体正义与实质正义之间的脱节,实现了世俗正义和超世俗正义感之间的平衡。

(2)赦免的“法外”和“例外”性质

强势的法律完美主义,信奉“实定法包罗人世间所有的存在”、“不存在无法的空间”的法律绝对主义信条,认为所有的国家行为都必须在法律上受到规范,总想在法律上对赦免给予规范,对赦免给出法的理由[47],要求把宪法上的赦免进行实体意义上的法律化。法治国家原则也主张法院对于不予赦免的国家行为,法院享有司法审查权。然而,司法审查权的前提是,存在基于平等原则一视同仁的高度透明的决断标准,审查的对象是根据既有的明确规范标准做出的例行决定。

赦免的法律化和赦免决定的法院司法审查,无论对于赦免申请人、赦免权主体,都意味着有必要创设赦免的构成要件前提,即对赦免的构成要件给予规范化。有规范标准,赦免申请人就能够更好地预见到其赦免的可能性;没有规范,由于不予赦免的决定并不说明理由,不利于请求人的预测。对于赦免权主体,有明确的规范,就容易根据确定的构成特征做出决定,就不必要进行无明确根据的权衡,而只需要检验请求人的情形是否满足赦免的前提条件,也就是说其决断必须受规范约束。但是,应当注意的是,赦免权主体并不必然是把案件事实包摄于特定规范之下的法官,比如,当立法者是赦免权主体时,其行为逻辑并不必然是以包摄为特征的司法逻辑。

此外,赦免的对象是特别的个案。赦免考虑的因素是极其不同的因素,这些因素差异极大,根本不可能纳入整齐划一的规范之下。赦免的决定是对具体个案个别确定的因素的仔细考察和深度权衡而给予或者不予的决定,具有高度的个别性特征,只能具体情况具体对待;由此而来的正义,是不可一般化的个别正义。

赦免的性质反对严格的规范限制。因为,如果把赦免法律化,赦免其实就不存在了。规则创设的是法,而赦免要实现的是一种衡平,在需要衡平的地方,法并不能实现“实质正义”,因为法并不总是能够全部照顾到具体的个案,正因为如此,赦免在实现“实质正义”上才有其必要性。

法治国家之前的赦免,要么出于恣意要么出于宽容,很难说是理性的。如今,法治国家的赦免,尽管其法律化存在着严重的逻辑问题,但是,已经变得比较理性了。“不是为了被赦免者的利益给予赦免,而是为了正义的利益和国家的利益给予赦免”[48]。即便如此,它仍然不应一般化为一种实践的形式理性(法)。

在法治国家,赦免权不可能经常适用,因为这会让公民对法院产生不信任,经常赦免会给人形成这样的印象:法官的司法工作有大量的错误或不当,并且需要不断地予以纠正。频繁而大量的赦免,必然危及建立在公正的刑罚制度上的公民安全感;让人们不再忌惮于刑罚原本强大的威慑。因此,赦免是对正常的刑罚正义的突破,但这种突破并不是常规,而只能是异常情形下之必要例外[49]。

根据赦免的这种性质要素,只有在法律规定不再能够运作或者不可适用时,才可以考虑赦免。这个结论的前提是,考虑赦免,首先要尊重法律和国家确定的刑罚。具体来说,原则上,赦免的出发点是,有罪判决是合理的并且是有法律根据的。只是在特别的例外情形下才考虑赦免。而恰恰是在这种反常的情形下,赦免实现了合乎目的的刑罚减轻与个案的“实质正义”。

(3)赦免请求权

没有提出赦免请求,赦免权主体机构出于特别事由,也可以以其职权讨论和决定赦免问题(这一点已经为我国的特赦实践所证明)。但是,现代大多数国家,通常是由个人提出赦免请求,启动赦免程序。

实体性权利的侵害,有诉诸法律程序的权利救济制度的保障,而赦免请求权是这种正式的权利保障的必要补充,是与其并列的相互补充的宪法制度,能够满足公民和国家机构之间非正式沟通的心理需求,具有诉愿权的特征;它是穷尽了其他合法的权利救济途径之后,才可动用的法律之外的最后的“救命稻草”。个人不是请求国家权力机构赋予其一项权利,而是请求权力机构撤销或者变更刑法对其生命或者自由的剥夺,求得法律处罚上的折扣,缓解其所不能承受的刑罚之重。因此,在获得刑罚之折扣的意义上,请求权人并不享有合法的权利要求。因此,赦免请求权只能是一种形式权利。

赦免或者减刑仅仅只是一种刑罚被宽恕的“好处”;和法官作判决不同,判决是法官的义务,法官根据自己找到的正确的法必须作出;在不受义务强制的意义上,“赦免不是勉强”[50],它是赦免权主体的一项权利[51],一项没有义务的宪法授权[52]。请求权人一旦行使这种请求权,实际上并不必然就能获得宽恕,因此,这种赦免或者减刑请求权作为权利,是一种程序性权利。死刑犯行使了这项权利,得到的结果,要么是给予赦免,要么是不予赦免。那么,对于赦免权主体做出的不予赦免这样的决定,死刑犯是否有权请求法院予以审查呢?这就涉及到法院是否可以对赦免申请遭到拒绝的决定(不予赦免的决定)进行司法审查的问题。有观点认为,如果赦免权属于国家元首,那么,根据元首的宪法地位,它就是拥有行政权的赦免权主体,在其作出赦免决定的时候,行使的就是行政机构的功能。而刑事判决的执行也属于行政事务。故而,对于行政事务的行政决定行为,即赦免与不予赦免的决定行为,法院有司法审查的权力。然而,一旦肯定法院对于不予赦免的决定有司法审查权,那么,死刑犯就有请求法院对不予赦免决定提出请求复议审查的权利,但是,在宪法上没有约束赦免权的任何规定,对于赦免或者不赦的决定,赦免权主体没有向任何人或者机构说明理由的义务,法院也就不具备司法审查的任何现实可能性。

国家元首是法律生效的发布者,它以宪法的名义给自己创设了很宽的自由裁量空间。那么,这是否会助长国家元首的恣意呢?一般把赦免权赋予国家元首独立行使的国家,通常都有约束总统职权的宪法法院,如果总统拒绝给予赦免,当事人认为可能构成违反宪法上的禁止恣意原则的,可以此为由直接向宪法法院提起宪法诉求[53]。

笔者认为,法院不可以对不予赦免的决定或者赦免请求被驳回进行审查。因为,赦免不是罪犯享有的实体性权利,而是一种程序性权利。对于囚犯,不存在赦免的实体权利,这种不存在的“权利”也就不可能受到侵害。那么,在逻辑上,对于不予赦免的决定或者赦免请求被驳回,就不能以权利保护为由,诉诸法院审查;对于不予赦免的决定,国内法上不应设立法律途径。

(4)死刑立即执行犯赦免请求权的人权根据

生命权是人之为人的道德权利,它不依赖于国家法律而存在并有别于公民权利,是即便可以剥夺公民权利的法律也不可剥夺的人权[54]。以刑法的特征评价整个法律制度,以最重的刑罚评价刑法,死刑让整个法律制度包括刑法在现代仍然保留着一些严酷、震撼与血腥,它属于恐怖、折磨、毫不留情的报应性惩罚[55]。从人权思潮勃兴、公民权利意识觉醒以及和死刑制度已经在全球绝大部分国家消失的历史文化背景来看,尚未废止死刑制度的国家的死刑,只能是一种特别例外的刑罚。贝卡利亚曾说:“在非理性的刑法体系中,法律越荒谬,判决越残酷,赦免就愈是必要”[56],这个命题同样适用于包含死刑的法律、科处了死刑的判决,即便它是偶尔例外适用的刑罚。

死刑的最有力根据来自绝对的刑罚理论——报应理论。绝对理论要求刑罚除过对罪犯过去的不法行为予以报应,还应该让罪犯结清其个人罪责。也就是说,要让罪犯有可能为其罪责进行赎罪,并从罪责中解脱出来。赎罪与报应不同,它不能强制;但是,无论死刑犯的内心深处是否愿意赎罪,国家都义务给罪犯提供这种赎罪的机会[57]。死刑立即执行,是国家对罪犯赎罪的断然拒绝;没有给于赦免请求权保障的死刑立即执行,更是国家对罪犯赎罪机会违反义务的无情剥夺。

人陷于困境或者绝境,无不呼求父母、上苍或神灵,给予援救。死刑犯请求最高权力机构,赦其不死,也是顺乎人性的自然的事情。因此,国家应当在宪法层面保证请求权人始终有机会享有这种本能呼求的无上恩典[58],而不能把赦免请求降低为对死刑判决的一种特殊的法律救济手段。

即便制度上对于死刑设置了特殊的复核程序,在做出核准死刑裁定之后,也应当按照《公约》制度所要求的那样,有必要为每一位死刑犯预留下可让其提出赦免的充足时间;在赦免程序结束以前,最高人民法院院长不得签发执行死刑的命令。否则,就意味着死刑犯在事实上被剥夺了他应当享有的死刑赦免或减刑请求权。

黑格尔认为,“免除刑罚,宗教也可以做到,因为精神在精神上可以化罪为无罪,既然要落实到世俗世界,那么,赦免权只能君主独自享有,而且只可能是没有理由的决断”[59]。法外的赦免不同于法律领域内的行为;赦免的理由在法律上不能做出规定。尽管如此,现代的赦免不可以恣意而为。赦免权来自宪法上的授权,赦免权主体是在宪法意义上给予赦免,因此,行使赦免权不得违背宪法,不能损害到公民在宪法上的基本权利。

赦免决定,是赦免权主体的国家行为。它不是个人权利的实体救济,它的法律效果在刑法上仅仅指向未来,即,赦免权主体对于赦免决定,以签署法令的形式(赦免令)通过自己的发布行为,终局性地表达了这样的主权意志:自签发之日起,重新确定的新的法律约束力,取代已经生效的判决的约束力,作用于判决的未来。尽管赦免令不需要说明赦免的法律理由,但是,赦免与否的决断,不能没有理由。

(一)特赦的事由

相对于大赦来说,特赦关注的核心不是行为,而主要是行为人。特赦是对某特定罪犯,部分地或者全部地免除其刑罚执行的赦免行为。因此,特赦具有个别性,是关于单个个案的特别决定,是以特赦令的文书形式对生效的有罪判决所处刑罚的及时的例外修正,它只能免除刑罚的执行。具体到死刑立即执行罪犯,如获特赦令赦免,内容上就是“免除死刑的执行”或者“免除死刑的立即执行”;作为执行机构的最高人民法院应按照特赦令把原判死刑改变为死刑缓期二年执行。

在西方国家的新时代历史时期,尽管立法上并没有给赦免划出固定的界限[60],但是在法治国家原则的宪法架构下,国家元首独立行使的赦免权还是受到其他宪法原则的限制。在我国,赦免权主体不同,立法机构是赦免的决定机构,国家元首只是发布机构,因此,不存在防止国家元首独立行使特赦权的滥权问题。不同于元首个人完全出于自愿的特赦,立法机构的特赦权,在我国受人人平等的宪法原则约束,为此,就有必要让特赦受到实质构成要件(特赦事由)的约束。对于决定特赦的国家机构来说,只有基于特定的理由,即在满足特赦的实质构成要件的前提下,才可以作出特赦死刑立即执行的决定。

特赦的实质构成要件前提,首先与受死刑立即执行宣告的罪犯所犯的罪行有关。根据《公约》第6条第2至6项的规定,缔约国尽管没有彻底废除死刑的义务,但有义务把执行的死刑局限于“最严重罪行”的范围,死刑只能是一种特别例外的刑罚。因此,联合国人权事务委员会确定的不属于“最严重的罪行”清单[61]上的犯罪,不仅应该是国内立法上不能规定死刑的犯罪,如果立法上没有废止这些犯罪的死刑,就更应当是可予特赦“立即执行死刑”的罪行范围。在我国具体包括:经济犯罪,贪污贿赂罪(1989年就有过赦免这类犯罪死刑的首个先例),抢劫犯罪,教唆自杀犯罪,运输枪支、弹药、爆炸物、危险物质,毒品犯罪(包括运毒),分裂活动,间谍行为等,这些不在“造成死亡的故意暴力犯罪”[62]范畴之内的罪行。这些罪名和罪行范围,是特赦权衡的必要范围。但是,仅靠这个范围,并不足以做出特赦与否的决断。特赦与否取决于特赦权主体基于特赦理由独立自主的决断。

(1)法律过于严厉

唯一死刑(或者强制死刑)的规定,使得法院没有办法斟酌当事人的个人情况或者犯罪的具体情景,使得判处死刑的考量标准限于特定犯罪的特别严重后果,让法院没有办法就个案的不同而给予不同的考量或者裁量,而违反《公约》第6条第1款的规定,构成恣意剥夺生命。唯一死刑让原本就很严厉的刑罚更加严厉,通过赦免予以衡平的必要性就越强;法院判决时的裁量空间几乎为零(法院的量刑变成了执法),考虑特殊的情节通过赦免衡平的需求就越大[63]。在我国刑法上尚有“情节特别严重的”7种罪名规定有唯一死刑:致人重伤、死亡或者使航空器遭受严重破坏的劫持航空器罪(第121条),致使被绑架人死亡或者杀害被绑架人的绑架罪(第239条),情节特别严重的拐卖妇女、儿童罪(第240条),情节特别严重的暴动越狱罪以及聚众持械劫狱罪(第317条第2款),情节特别严重的贪污罪、受贿罪(第382、383条)。唯一死刑的立法例实质上是过于严厉的国内法律,在对这些法律作出符合《公约》要求的修改之前,法律过于严厉是特赦的首要理由。

此外,法律的修改,也可以让原来判决所依据的法律变成过于严厉的法律。按照原刑法规定应当判处死刑立即执行,若不判死刑立即执行,法官就构成违法的情形下,判处了死刑立即执行,并已经核准,或者已经签发死刑执行令而尚未执行,而恰在此时,立法上废除了特定罪名下的死刑,就可以通过特赦免其“立即执行”[64]。比如,《刑法修正案八》取消了13种犯罪的死刑,《刑法修正案九》再次取消了9种犯罪的死刑,在逐步废止个罪罪名之下的死刑的进程中,依法判处死刑立即执行并被核准执行后,因法律的变化或者即将修改而需要免除“立即执行”的,以过于严厉的法律为由给予特赦,可以实现个案正义。

法律的严厉不应当用侵犯立法权的司法解释予以衡平。比如,对于在家庭生活中手段特别残忍地杀害了被害人,不符合正当防卫的构成条件,不能从轻量刑,按照刑法应当判处死刑立即执行(类似下面要提到的四川的李彦分尸案),但是,鉴于行为人长期遭受被害人的家庭暴力,被害人对其自身被害负有严重的责任[65],就可以考虑特赦作为家庭暴力受害人的死刑犯的立即执行。2015年3月2日最高人民法院、最高人民检察院、公安部和司法部发布的《关于依法办理家庭暴力犯罪案件的意见》(法发[2015]4号)第20条要求“充分考虑案件中的防卫因素和过错因素。在长期遭受家庭暴力后,在激愤、恐惧状态下为了防止再次遭受家庭暴力,或者为了摆脱家庭暴力而故意杀害、伤害施暴人,被告人的行为具有防卫因素,施暴人在案件起因上具有明显过错或者直接责任的,可以酌情从宽处罚。对于因遭受严重家庭暴力,身体、精神受到重大损害而故意杀害施暴人;或者因不堪忍受长期家庭暴力而故意杀害施暴人,犯罪情节不是特别恶劣,手段不是特别残忍的,可以认定为刑法第232条规定的故意杀人‘情节较轻’。在服刑期间确有悔改表现的,可以根据其家庭情况,依法放宽减刑的幅度,缩短减刑的起始时间与间隔时间;符合假释条件的,应当假释。被杀害施暴人的近亲属表示谅解的,在量刑、减刑、假释时,应当予以充分考虑”。按照该《意见》的规定,四川的“李彦分尸案”,显然是不可以认定为刑法第232条的故意杀人“情节较轻”。因此,就应当依法判处死刑立即执行。在现行刑法上具体的犯罪构成中没有明确规定被害人过错影响罪责的情况下,该《意见》第20条的所谓“防卫因素和过错因素”的考量要求,尽管是典型的包括法官在内的“四部门”造法,侵犯了全国人大及其常委会的立法权,但是,该《意见》第20条要求充分考虑的,恰恰正是特赦决定机构做出特赦决定时,应予充分考虑的免除“立即执行”的特赦理由。

(2)判决错误或不当

1)法律适用中出现了其他方式都不可能消除的错误,需要纠正的。比如,被判刑人有多项同种罪名,而其中一项罪名是错判或者误判。犯杀人罪5起,然而第3起是错误认定的,这种情况下,5个犯罪都是故意杀人罪,不能因这一起,而否定数罪的全部罪名,这种情况下,在保留故意杀人罪罪名的情况下,特赦其中错判或者误判的这起犯罪的死刑(当然,这并不影响最终执行其他4起正确判决所处死刑的执行)。

2)通常法官都能够正确适用法律并作出不会有错误的判决;个别的错判或者不当、不公的判决,只是例外。比如,根据新的或者最新发现的事实和证据,已经生效的判决的事实认定上存在错误,适用再审程序就能解决问题,而不需要赦免程序。因为从有利于被告人方面看,再审程序除有可能给予被告人较轻的处罚外,还可能宣告被告人无罪,而赦免根本不可能赦免其罪。只有当判决中的重大错误,既不能通过上诉审程序,也不能通过再审程序予以纠正的,就要考虑给予特赦予以纠正。比如,根据先前的证据,被错误地认定为主犯,后来新的事实和证据证明,他仅仅是从犯,或者法官徇私枉法,明显地轻罪重判,或者将此罪故意认定为彼罪,或者在认定“情节特别严重”上出现错误,不应当判处死刑“立即执行”而判了死刑“立即执行”,已经核准而需要免除“立即执行”的,或者案件的侦查、审查起诉和审理严重超过侦查羁押期限(第156、157条)、审查起诉期限(第169条)和审理期限(第202条),导致案件违法拖延数年,而最终仍被判处并核准立即执行的。

3)个别案件法律适用上过度严厉和失衡,即罪与刑之间明显的不相当,需要特赦予以衡平的。比如,杀了一个人判了死刑(药家鑫案),而杀了两个人却被判死缓(李昌奎案),这样的明显失衡现象,就可在缓签发执行死刑命令的前提下,以特赦途径予以解决。

4)被核准死刑的罪犯,主动如实供述了司法机关尚未掌握的本人其他的罪行[66],并被查实认定为已决或者未决案件之“真凶”(所谓的“真凶出现”:类似呼格吉勒图冤案的真凶赵志红;聂树斌冤案的真凶王书金[67]),以此平反了他人之冤狱的,根据“一命一偿”的原则[68],作有利于被告人的类推而论,国家也不能为一个被害人杀死两个人。尤其是在国家司法出现错杀的情况下,国家还有没有为同一被害人进行第二次杀人的第二次机会?第二次司法要立即执行的能保证就是绝对的“真凶”吗?如果只是共同犯罪中主犯的从犯呢?在此诸多困境下,完全有理由考虑特赦其该起案件之死刑立即执行。

(3)个人情况的事后变化或者社会关系事后变化情形下的不公平

决断特赦与不赦,也不能脱离请求特赦之时的犯罪和政治形势、社会舆论、案件关系人、公民的法感情、请求人的生理、心理、精神状况、法律的合理性等因素。

1)对于执行死刑前,发现死刑犯患有不可逆转的精神病,而丧失执行能力的,或者执行前患有绝症不久于人世[69],而没有立即执行必要的。

2)犯罪后对被害人家属补偿,但家属坚持不予原谅的,在核准死刑后执行之前,被害人家属又同意宽宥的[70]。

3)违反军事刑法、危害国家安全犯罪,因停战、敌对状态结束或者政治环境变迁,死刑的立即执行失去意义的。

(4)其他的特赦事由

1)已被核准死刑的罪犯,若是共同犯罪中在逃的他人之犯罪的关键(控方)证人的。

2)根据刑法第87条的规定,法定最高刑为死刑的犯罪,经过了二十年,原则上不再追诉;如果二十年以后认为必须追诉的,须报经最高人民检察院核准。法定最高刑为死刑的犯罪,二十年时效过后,追求抵消罪责,一般预防和特殊预防的刑罚目的已经没有多少意义了。而且,一般情况下,查明行为事实和寻找证据也已经很困难了。无论是出于实体法还是程序法上的理由,都没有必要再行追诉了,更不必要再予刑罚处罚了。报经最高人民检察院核准追诉的,这种已经超过一般追诉时效的核准追诉案件,原本已不存在追诉必要和刑罚处罚必要,按照法律应当判处死刑立即执行,而被判处了死刑立即执行并予核准死刑的,无论如何都应该是特赦“立即执行”的理由。但是,种族灭绝、反人类罪、战争罪和其他严重违反国际人道法的严重国际犯罪除外[71]。

3)被核准死刑的罪犯,在执行前对国家和社会有其他重大贡献的,可考虑给予赦免。刑法第68条意义上的“立功”,应当是与刑事追诉有紧密关系的立功,是指作为控方证人的行为人给刑事追诉提供了实质性帮。而如果行为人对国家和社会有重大贡献与实质帮助刑事追诉本身没有直接的紧密关联,无论司法解释如何解释(根据刑法第68条的逻辑,1998年最高法的解释极可能属于越权的立法解释),在理论上都不宜成为法官裁量刑罚时考虑的因素。因为公民包括罪犯对于国家和社会的重大贡献的功勋认定和授予荣誉,宪法已经授权给了全国人大常委会和国家主席,这并不是法官有权处理的事情;而与实质性帮助刑事追诉无关的、“对于国家和社会有其他重大贡献”这样的重大功勋,恰恰是特赦权主体机构在处理特赦问题时,应该考虑的特赦理由。

4)犯罪动机是出于社会改革(比如深受官僚主义怠政之折磨苦楚)或者个人良知,而深得社会舆论普遍悯恕的。

5)国内的民族冲突、政治暴乱给社会带来重创;面对国内和平和正义之间的不可调和之冲突,出于避免和平和安全面临的紧迫威胁和(消除仇恨、化解矛盾,摆脱过去、谋求发展的)国内政治需要,而经权衡,政治上有例外地牺牲正义之特别必要的。但是,恐怖分子对政府以人质要挟,要求赦免特定对象的,这种要挟下的权衡,绝对不可成为赦免的理由。

上述几个方面的情形,都是特别罕见的个案情形,不可能是大量常见案件情形的定型例举。处理常见的定型例举情形,需要特定的一般规则,而具有例外特征的特赦,根本不可能完成处理大量常见情形的刑事政策任务。如果非要给特赦设置这样的规则,那么,特赦就会丧失其仅仅适宜于例外情形的根本特征。如果存在反映特赦性质的这些罕见个案情形,通常会获得准予赦免的决定。死刑立即执行犯具备上述情形之一的,即构成特赦的理由。

赦免理由也是与时俱变的。其变化取决于公民和国家的观念和发展。新的价值出现了,而其他的价值逐步退去了。同样许多赦免理由中的各个理由之权重也在变化,这就要求准予赦免和不予赦免的理由,始终是一个新的个别化的权衡。总之,对于赦免决断,可能会考虑许多赦免理由,这些理由需要个别确定。在具体的案件中,究竟是哪些,取决于具体的个案,需要仔细观察和权衡。

(二) 特赦请求权的程序设计

仅有充分的特赦事由还不够,死刑立即执行犯特赦请求权作为程序性权利,尤其还面临着死刑立即执行犯应通过怎样的渠道提出特赦的请求、什么样的特赦权主体来受理、经由何种程序决定是否特赦、特赦程序中请求人享有什么样的程序保障、驳准特赦的法律效力是什么等一系列问题。这些问题目前在我国法律层面均付之阙如,因此,根据《公约》制度之规范要求,有必要针对这些问题,构想和设计出“自下而上”的正当程序,切实保障死刑立即执行犯的特赦请求权。

(1)特赦权的主体

有文献认为,国家刑罚权包括制刑权、量刑权和行刑权。从国家刑罚权的运用上看,死刑赦免涉及原判刑罚的执行(执行权),也涉及到原判判决的变更(量刑权),变更必须由拥有审判权的审判机关来行使,因此,死刑赦免权应归属于最高人民法院[72]。该论者其实对于赦免权的性质认识有误,赦免是在个别例外情况下,通过刑法之外的赦令,突破刑罚公正原则,对原判刑罚的全部或者部分消灭;而且这种赦免只服从正义原则[73],不受任何司法形式的审查,它不在法官的审判权范围之内,根本不象减刑、假释是在刑法之内对生效判决的变更,并不具有行刑权和量刑权的性质特征[74]。就赦免死刑的机构确定为最高人民法院的设想而言,最高人民法院的法官,即便是最高法院院长,只有依法纠正错误判决、维护正确判决的职责,绝对没有突破正确判决、(刑)法外恩赦的权力。正如贝卡利亚所说:“赦免是立法者的美德,而不是司法和执法者的美德”[75]。从我国的历次特赦实践来看,最高法院只是法令的执行机构。虽然在宪法或者法律上对此并无明文规定,但是,数个特赦令的明确规定,使得特赦令由最高法院和高级法院执行,已成历史定制。与世界上大多数国家赦免权作为行政权专属于国家元首不同,我国宪法上规定,特赦权的行使主体是全国人民代表大会常务委员会和国家主席,立法机构和国家元首共同行使特赦权,但侧重于立法机构的决定权,这种赦免形式要件既是我国特赦制度的特色;在处理特赦权主体单一制面临的突出问题,即“元首制”的“绝对自由”和“立法机构制”对赦免实践之全面限制的两个极端之间,这种立法机构和国家元首依次共同行使特赦权的制度安排,是理性的中间途径:它能够排除(元首个人)不理性的随意特赦,也能够保证(立法机构)在同等事实条件下平等对待,既可以不满足此人、也可以拒绝彼人的特赦请求,但是,特赦机构同时也有完全根据不能普遍化的个案特征特赦某人的自由,由此,始终保持特赦之异常事件的特征[76]。

(2)死刑犯特赦请求权的告知及请求程序

提出特赦请求的前提是判决生效;生效之前,不许提出特赦请求。被判处死刑缓期二年执行的罪犯,在死刑缓期执行期间,如果故意犯罪,情节恶劣,查证属实,应当执行死刑的,由高级人民法院报请最高人民法院核准。核准之后,死刑判决生效,该死刑犯仍应该享有死刑特赦请求权。申请特赦是已经核准死刑判决的死刑犯本人的《公约》权利,人民法院、人民检察院应当于核准死刑判决裁定送达死刑立即执行犯之时,书面告知死刑犯本人、或其近亲属、复核程序的辩护律师,死刑犯有申请死刑特赦的权利以及特赦请求的程序。由于客观原因,死刑犯无法行使该项权利的,也可由其近亲属、复核程序的辩护律师代为提出特赦申请。特赦请求程序是书面的、秘密的。核准了死刑判决的罪犯本人的特赦请求材料,由监所检察室以机要专递全国人大常委会(的工作机构——)法制工作委员会签收。对于被判死刑立即执行的具有外国公民身份的罪犯,则通过该外国公民的国籍国的驻华大使馆或者领事馆向全国人大法工委提交死刑赦免请求书。对于死刑立即执行犯的特赦申请,特赦权的主体机构有接受的义务。死刑特赦事务,是事关人命的大事,必须作为紧急事务处理,为此目的就必须及时准备,并尽可能立即展开调查,尽快作出决定。由于死刑立即执行可能带来严重而不可挽回的后果,一旦提出特赦请求,申请-赦免期间不得执行死刑。

(3)特赦的听证程序义务及其驳准

特赦事由多元、独特,为能够获得公正、客观的专业意见和全面、充分之民意信息,全国人大常委会在向专业司法机构调阅案件材料、访问死刑犯及其关系人、代理人的基础上,有义务组织有相关机构、学者、专家、民间代表参加的公开听证程序[77],征询各界意见,形成有助于后续决断的必要根据。但是,需要指出的是,赦免权主体自身并不替代法院对事实做出自己的法律判断,也不替代司法澄清开放的或者有争议的法律问题。证据评价仍保留于法院,除非判决中的证据评价明显违反思维逻辑,而如果没有这种违反逻辑的思维,绝不可能做出有罪判决。

赦免权主体就特赦之驳准,通过会议自主表决,作出公信而妥当之决定。获准特赦的,核准的死刑判决,必须立即执行的,免除其立即执行,一般变更为缓期二年执行。特赦权主体,不见得受刑法规定的约束,它也可以选择不同的死刑缓期执行期限,即可以缩短或者延长死刑缓期执行的法定考验时效(二年)。比如,可以在一到四年之间选择死刑缓期执行的期限[78]。人民法院可以根据刑法第50条第2款给予限制减刑的决定,附加于死刑判决的剥夺权利终身,不受特赦的影响,保持不变(刑法第57条)。

特赦的请求,每届全国人大常委会和国家主席任期内,被书面拒绝之后,不得以同一原因,再行请求特赦。对于特赦请求被拒绝的决定,本届不再有任何的国内法律途径[79]。不予特赦决定书送达之时,特赦请求程序结束,自动进入最高人民法院院长的死刑执行命令签发程序。

(4)设立死刑执行命令的缓签发制度,保障特赦请求权

尤其对于犯有数起故意杀人案件的罪犯,“真凶”主动坦白尚未为司法机关掌握的罪行,该“真凶”是自证有罪而证明他人无罪的关键证人;作为有作证义务的证人,其证人证言必须在法庭上经过质证并查实后,才能作为定案根据,以平反已决的冤案无辜者。因此,为保证其作证义务和出庭接受质证,对于真凶即便是对其他数起犯罪已经作出了立即执行死刑的判决,也不宜立即执行死刑;如果真凶此时被立即执行,那么后面的冤案就因缺少经过法庭质证并查实的无罪的证人证言而不能定案平反,典型的案件,比如赵志红案和王书金案,故此,可以考虑对最高人民法院院长的死刑执行命令的签发程序,设立缓期签发程序。在刑事诉讼法第250条增加第2款:最高人民法院院长可以缓期签发执行死刑的命令。缓签期限一般可以是6个月。鉴于案件的特殊情况,经最高人民检察院检察长同意,最高人民法院院长有权延迟至2年;如果2年期满,执行死刑命令仍没有签发的,原来判处的死刑,应当变更为判处死刑缓期二年执行。

不同于国际法的其他领域,《公约》的特征在于,一方面直接把义务施加于国家,另一方面,又通过国家把个人的权利保护问题提到国际层面上来[80]。一个还没有废止死刑的国家,一旦批准《公约》及其第一项任择议定书[81],那么,面临死刑立即执行的罪犯,就有权利就死刑判决问题,向联合国人权事务委员会去文。因此,理论上还可以考虑,把死刑犯向人权事务委员会的个人去文权利,放在特赦请求被拒,国内法上的措施已经用尽,最高人民法院院长尚未签署执行死刑命令之前(缓签期间)这段时间。人权事务委员会对于收到的来文,一般只审查所诉死刑判决在国际法上是否存在违反《公约》的实体问题,比如,死刑所适用的犯罪是否“最严重的犯罪”,以及是否存在违反《公约》的程序问题,比如,死刑判决是否依照合乎《公约》的法律经过合格的程序和法庭而作出的,而不审查判决宣告之死刑本身的合理性。人权事务委员会对来文所作的最后意见,一般会直接发送给最高人民法院。只要审查后的最后意见认为,死刑判决不违反《公约》,最高人民法院院长即可签发执行死刑的命令。

如果在刑事诉讼法上落实了上述保障死刑立即执行罪犯的特赦请求权制度的构想和设计,那么,在契合国际人权法标准和要求的新时代背景下,1975年后至今,我国宪法上长时期没法正常使用的特赦制度,就真正成为面临死刑立即执行的罪犯可以正常使用的制度了。

Abstract: Pardon is the State’s entire or partial abandonment of penalty conditionallyor unconditionally. For the criminals sentenced to death with reprieve or lifeimprisonment, not only had the new China pardoned them with orders of specialpardons, but also had released them in other forms. However, for theCriminals Sentenced to immediate execution, there isn’t any institutional andsubstantial remedy in China. In fact, giving claims for pardon to the criminalssentenced to death is a procedural right guaranteed by the requirement ofthe whole institution of International Covenant on Civil and Political Rights.China’s domestic laws are still wanting on this subject. For thisreason, we must, according to the justified grounds and nature of claimsfor pardon, generalize the substantial constitutive requirements of pardon(that is, the reasons for pardon) and design operation procedures differentfrom historical practices and adopting the “bottom up” styled “application-specialpardon” model, in order to guarantee theclaimsfor pardon of the criminals sentenced toimmediate execution.

Keywords: criminals sentenced to immediate execution; claims for pardon; specialpardons; procedural rights

________________________________________

注释:

[1]此次特赦对象包括:(1)参加过中国人民抗日战争、中国人民解放战争的;(2)中华人民共和国成立以后,参加过保卫国家主权、安全和领土完整对外作战的,但犯贪污受贿犯罪,故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪,黑社会性质的组织犯罪,危害国家安全犯罪,恐怖活动犯罪的,有组织犯罪的主犯以及累犯除外;(3)年满七十五周岁、身体严重残疾且生活不能自理的;(4)犯罪的时候不满十八周岁,被判处三年以下有期徒刑或者剩余刑期在一年以下的,犯故意杀人、强奸等严重暴力性犯罪,恐怖活动犯罪,贩卖毒品犯罪的除外。

[2]在整个《公约》保障的所有权利中,唯独对生命权使用了“inherent”(固有的)一词,而且是用了现在时“has”来表述“享有”,而不是用“shall have”(应该享有)。

[3]考证我国古代的赦免制度,可以发现,古代帝王通常能够以赦免引咎自责,以申“万方有罪,罪在朕躬”(《论语?尧曰篇》)之意。比如,唐高宗永徽三年甲子诏曰:“百姓有过,责深在予,宜顺彼发生,申兹恩宥”。

[4]最近通过的《刑法修正案九》中对贪污犯在特定条件下就有“终生监禁,不得减刑、假释”的规定。

[5]对于这类无期犯,可以考虑给予其在服满法定最低实际刑期后即可行使的特赦请求权,保障其有获得特赦减刑或者释放的机会。

[6]参见刘令舆:《中国大赦制度》,载中国法制史学会编印:《中国法制史论文集》,成文出版社1981年版,第149、213页。

[7]首次特赦是否仿效当时苏联的做法,有待考证。1959年4月21日,苏联为纪念1941—1945年卫国战争胜利,特赦了613名曾参加对苏战争的奥地利战犯。同年9月28日,特赦了8877名德国战犯。参见伊诺加莫娃-海格主编:《俄罗斯联邦刑法(总论)》(第2版),黄芳等译,中国政法大学出版社2009年版,第257页。

[8]仅仅1975年的特赦才明确要求“予以公民权”,以恢复其政治权利。

[9]在历史渊源上,这显然是接续了“普天同庆,与民更始”的赦免历史脉络。之后的2008年改革开放30周年暨北京举办奥运会之际,2009年建国60周年之际,媒体呼吁、社会热议启动特赦的现象,以及2015年为纪念世界反法西斯战争和中国抗日战争胜利70周年进行的特赦,同样都是这种历史脉络的延续。

[10]在此,大赦和特赦,都有改判为较轻刑种的功能。

[11]根据《劳动改造管教队工作细则》(试行草案)(1962年12月4日公安部通知各地普遍试行)第2款的规定,“劳动改造管教队(简称劳改队)是国家对依法判处徒刑的罪犯实施惩罚和改造的机关”。

[12]四种表现具体指:(1)确有悔改表现,已达到或接近改恶从善、悔过自新标准的;(2)揭发检举监内外的反革命分子的重大破坏活动属实的;(3)在生产中有重大发明创造的;(4)在抢救国家财产、消除灾害中,有特殊立功表现的。

[13]相反,“坚持反动立场抗拒改造者,须按情节轻重提请审判机关裁定再缓期1-2年或执行死刑。……60年代,对死缓罪犯二年到期后,不实行再缓期一年的办法”。参见《上海监狱志》编纂委员会编:《上海监狱志》,上海社会科学院出版社2003年版,第181页。

[14]参见司法部监狱管理局编:《当代中国监狱概览(1949-1989)》(统计资料卷),法律出版社2000年版,第9页,表5-3:减(加)刑、假释、保外就医、脱逃、狱内案件。

[15]参见司法部监狱管理局编:《当代中国监狱概览(1949-1989)》(统计资料卷),法律出版社2000年版,第7页,表5-1:在押罪犯人数。按照1952年6月30日《第一次全国劳改工作会议决议》的要求,“不能参加生产的罪犯,老弱病残犯和案情重大不宜投入生产的未决犯,以及已判处死刑即待执行的已决犯,其总数一般以不超过在押人犯的百分之十五为限”。

[16] 1951年平反释放的比例是0.54%,到1978年,平反释放比例是0.42%,这28年年均比例是0.20%。即便1978年第78号中央文件提出平反冤假错案,平反释放工作展开, 1978年当年平反释放人数也不过2957人,占在押犯的比例并不高。但是,1979年和1980年两年分别增长到了20757人和11490人。这两年之后,平反释放人数又大幅回落,直到1989年的统计数据显示,1981-1989年间,年均平反释放比例是0.28%。1979年平反释放人数和比例是直到1989年新中国历史上最大的一年。参见司法部监狱管理局编:《当代中国监狱概览(1949-1989)》(统计资料卷),法律出版社2000年版,第8页,表5-2:收监和释放罪犯人数。

[17]参见司法部监狱管理局编:《当代中国监狱概览(1949-1989)》(统计资料卷),法律出版社2000年版,第9、10页,表5-3:减(加)刑、假释、保外就医、脱逃、狱内案件,1953年假释比例高达2.47%。这是由于1952年为不使大批罪犯“坐吃闲饭”、“迅速克服因监狱拥挤而发生的恶劣现象”、“使一切应劳改的罪犯,都能在本年度内投入生产”、“节省国家的大量开支”,6月30日的《第一次全国劳改工作会议决议》要求当年的七、八、九三个月内,完成大量积案积犯的清理工作,把不能参加生产的罪犯,控制在不超过在押人犯15%的限度内。1953年12月的《第二次全国劳动改造罪犯工作会议决议》第7条更是明确要求,“应根据中央以前对清理案犯所指示的原则,继续进行清理:某些刑期未满,无力进行生产的老、弱、残、疾已丧失继续犯罪能力的罪犯,或罪恶不大的反革命犯,或其他一般轻刑犯,在征得群众同意之后,可假释交与群众管制”。1956年的假释比例是1.06%,1957年是0.91%,这主要是与这两个年度“对于一些改造较好或已丧失活动能力的老、弱、病、残犯,采取提前释放和保外执行的方法进行了清理”(当时的清理方法包括:提前释放,保释,假释,保外就医,保外执行,参见张鼎丞1957年《关于1956年以来检察工作情况的报告》)。1967年的假释比例,统计上缺失。

[18]参见司法部监狱管理局编:《当代中国监狱概览(1949-1989)》(统计资料卷),法律出版社2000年版,第9、10页,表5-3:减(加)刑、假释、保外就医、脱逃、狱内案件。

[19]“从‘文化大革命”时期到70年代末,……上海监狱系统中存在死缓犯二年缓刑期满,而司法机关没有及时处理的情况。……在‘文化大革命’期间,对无期犯依法减刑的工作曾一度中断。……至1978年6月底,市监狱关押的无期犯中,服刑期已满二年,大部分未予减刑。”参见《上海监狱志》编纂委员会编:《上海监狱志》,上海社会科学院出版社2003年版,第181、182页。

[20]提前释放包括保释、假释、保外就医、保外执行,早在1950年就开始使用了,1962年12月4日普遍试行的《劳动改造管教队工作细则》第49条已经有关于“提前释放”的明确规定。参见前注,表5-3:减(加)刑、假释、保外就医、脱逃、狱内案件以及张鼎丞1957年《关于1956年以来检察工作情况的报告》。

[21]正如当时的最高人民检察院检察长刘复之在1990年的最高人民检察院工作报告中所指出的:“发布和贯彻《通告》是继1952年开展以反贪污、反浪费、反官僚主义为内容的“三反”运动和1982年打击严重经济犯罪活动之后又一次大张旗鼓的反贪污、贿赂斗争,是发动群众和依靠群众反贪污、贿赂的成功实践。”

[22]参见刘复之1990年3月29日《最高人民检察院工作报告》。

[23]参见任建新1990年3月29日《最高人民法院工作报告》。

[24] Von Liszt,F., Ueber den Einfluss der soziologischen undanthropologischen Forschungen auf die Grundbegriffe des Strafrechts, in: Franzvon Liszt, Strafrechtliche Aufsaetze und Vortraege. Zweiter Band (1892-1904),1905, S.80.

[25]中国历史上,后汉明章赦令,就有“其未发觉,诏书到,先自告者,半入赎”。另一面看,“若赦书到,而不肯自告者,半入赎之优待亦无矣”。“限日不首,复罪如初”。1989年《通告》对“未发觉之减免”和“不肯自告”者不予优待、“百日不首、复罪如初”的内容,几乎是这个历史先例的翻版。参见刘令舆:《中国大赦制度》,载中国法制史学会编印:《中国法制史论文集》,成文出版社1981年版,第182、218、219页。

[26] Wiontzek, S., Handhabung und Wirkungen des Gnadenrechts, 2008,S.7ff.

[27]朱文奇:《现代国际法》,商务印书馆,2013年版,第367页。

[28]孙世彦:国际人权习惯法研究,载夏勇主编:《公法》第2卷,法律出版社2000年版,第576、577页。意见主要表现为:影响国家的对内和对外行为,塑造国家实践,建立和反映缔约国条约解释的共识,生成习惯规则等。

[29]孙世彦:《<公民权利和政治权利国际公约>与死刑》——人权事务委员会的有关意见和理论,《第11届刑事法前沿论坛暨死刑改革路径与方案研讨会文集》,2013年,第335页。

[30]孙世彦:《<公民权利和政治权利国际公约>与国内法律制度》,载陈泽宪主编:《刑事法前沿》第8卷,社科文献出版社,2015年第42页。“《公约》制度”整体是指《公约》、两项《任择议定书》的约文,以及自《公约》生效以来,负责监督其实施的人权事务委员会通过对缔约国报告和个人来文的审议、发布一般性意见以及通过其他方式对《公约》的解释和发展。

[31]尽管新中国的四部宪法,从来没有一部宪法对国际条约与中国国内法的关系有明文规定。

[32]同前注30,第43页。

[33]同前注30,第43页。

[34] Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, S.454f.

[35]刑事诉讼法第249条规定:“第一审人民法院判决被告人无罪、免除刑事处罚的,如果被告人在押,在宣判后应当立即释放”。这里,并没有规定:经特赦令免除刑罚的,在特赦令送达之日,当即释放。

[36]不过,这种“超标”减刑权,也有需要完善的地方。《公民权利和政治权利国际公约》第15条第1款规定:如果在犯罪之后依法规定了应处以较轻的刑罚,犯罪者应予以减刑。与此要求不同,我国刑法第12条第2款规定:本法施行以前,依照当时的法律已经作出的生效判决,继续有效。但是,这并不必然排除减刑或者假释,也不必然就给予减刑或者假释。因此,修法时应该考虑在“继续有效”后,加上“但应给予尚在服刑的罪犯减刑”。

[37] Allfeld, P., Lehrbuch des deutschen Strafrechts, AT,1943, S.278,注6。

[38]刘连泰:《国际人权宪章与我国宪法的比较研究——以文本为中心》,法律出版社2006年版,第114页。

[39] Radbruch, G., Rechtsphilosophie(1932),hrsg. VonR.Dreier/S.L.Paulson, 1999, S.131.

[40]参见博登海默:《法理学——法哲学及其方法》,邓正来、姬敬武译,华夏出版社,1987年版,第8页。

[41]张斐:律注要略,《晋书》卷30《刑法志》。转引自高恒,张斐:《律注要略》,载杨一凡、刘笃才主编:《中国法制史考证》乙编第三卷,中国社会科学出版社,2003年版,第138页。

[42]罗尔斯:《政治自由主义》,万俊人译,译林出版社2000年版,第455-457页。

[43]罗尔斯:《正义论》,何怀宏/何包钢/廖申白译,中国社会科学出版社1988年版,第79-85页。

[44] Koehler, M., in: Rechtsdogmatik, S.57ff.68ff.

[45]参见胡水君:正义,载夏勇主编:《法理讲义——关于法律的道理与学问(上)》,北京大学出版社,2010年版,第243页。

[46] Allfeld,P., Lehrbuch des deutschen Strafrechts, AT, 1934, S.314ff.

[47] eine iusta causa aggratiandi。参见Kaufmann,A., Rechtsphilosophie,2.Aufl., 1997, S.145f.

[48] Binding, Handbuch des Stafrechts, Bd.I, 1885, S.861.

[49] Allfeld,P., Lehrbuch des deutschen Strafrechts, AT, 1934, S.314ff.

[50] Die Art der Gnade weiss von keinem Zwang, Shakespeare, Der Kaufmannvon Venedig, 4,1, Komoedien, S.653.

[51] Stammler,R., Lehrbuch der Rechstphilosophie, 3.Aufl.,1928,S.320.;Kaufmann, Rechtsphilosophie,2.Aufl., 1997, S.145.

[52] Winkler, G.,Begnadigung und Gegenzeichnung, 2005, S.84.

[53] Blei, H., Strafrecht, AT,12Aufl.,1983, S.416.

[54]参见夏勇:权利,载夏勇主编:《法理讲义——关于法律的道理与学问》(上),北京大学出版社2010年版,第335、336页。

[55] Radbruch,G. Einfuehrung in der Rechtswissenschaft, 1932, Rn.108.;拉德布鲁赫:《法学导论》中文版,1997年版,第91页。

[56] Beccaria,C., Ueber Verbrechen und Strafen, Insel Verlag,1966,S.156.

[57] Jescheck/Weigend, Lehrbuch des Strafrechts, AT, 5.Aufl., 1996,S.64f.

[58] Kett-Straub, G., Die lebenslange Freiheitsstrafe, 2011, S.122.

[59] Hegel, Grundlinien, 第132、282章。这种无根由的赦免,在我国古代比较常见:国家庆典、皇室喜事,古老的民族节日,这些均属罪犯也应分享的普天同庆。尽管这种赦免权行使的动机是理性的或者非理性的,但是其合法性在于,通过这种赦免,确认了一切人类正义的可质疑性。参见Mayer,H., Strafrecht,AT, 1953,S.401.

[60] Allfeld,P., Lehrbuch des deutschen Strafrechts, AT, 1934, S.314ff.

[61]廖福特:《公民与政治权利国际公约》国内法化之影响,载《台大法学论丛》第43卷特刊,2014年版,第922页。

[62]孙世彦:“最严重的罪行”与死刑,载陈泽宪主编:《死刑改革的多重视角与具体路径》,中国民主法制出版社,2014年版,第210页。

[63] Schulz-Merkel, P., Gnadenrecht, 2011, S.10.

[64]死刑被认为是过度严厉而有必要修法予以废止的。在修法废止死刑的条件尚不成熟的时期,特赦可以缓解有死刑规定的现行刑法的严酷。德国在废止死刑之前,德国的一些州就通过特赦免除罪犯之死。参见Koehler,M., Strafrecht, AT, 1997, S.693.

[65] 2015年3月2日最高人民法院、最高人民检察院、公安部和司法部发布的《关于依法办理家庭暴力犯罪案件的意见》(法发[2015]4号)第20条。

[66]根据刑法第67条第2款特殊自首:以自首论。

[67]对于是否构成特殊自首,是有疑问的。根据2010年12月22日最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》,特殊自首,如实供述的必须是司法机关还未掌握的罪行,而且与司法机关掌握的罪行属于不同种罪行。在此,由于王书金供述的罪行,属于同种罪行,不能成立特殊自首。但是,属于刑法第67条第3款规定的坦白,而且,根据2011年4月25日最高人民法院《关于<中华人民共和国刑法修正案(八)>时间效力问题的解释》第4条,2011年4月30日以前,虽不具有自首情节,但是如实供述自己罪行的,适用修正后刑法第67条第3款的规定,因此,王书金只可能成立坦白,可以从轻处罚。

[68]该原则来自2010年4月最高人民法院刑三庭《在审理故意杀人、伤害及黑社会性质组织犯罪案件中切实贯彻宽严相济刑事政策》。该规定为严格控制和慎重适用死刑,特别指出,共同犯罪中,多名犯罪分子共同致死一名被害人的,原则上只判处一人死刑。处理时,根据案件的事实和证据能分清主从犯的,都应当认定主从犯;有多名主犯的,应当在主犯中进一步区分出罪行最为严重者和较为严重者,不能以分不清主次为由,简单地一律判处死刑。这里的规定确立的“一命偿一命”的原则,要求判处死刑的人数不能多于死亡的被害人人数;死亡的被害人人数限定了应当判处死刑的人数。参见李立众:死刑的宪法控制,载《死刑改革与国家治理研讨会文集》,2014年11月22日,第424页。

[69]利子平、竹怀军:《关于建立我国死刑赦免制度的构想》,载《死刑改革与国家治理研讨会文集》,2014年11月22日,第192页。

[70]在西方的赦免制度史上,被害人同意赦免,曾经较长时期是用来限制领主的赦免权的。参见Allfeld, P.,Lehrbuch des deutschen Strafrechts, AT, 1934, S.314.

[71]朱文奇:《国际刑法》,中国人民大学出版社2014年第2版,第178页。

[72]利子平、竹怀军:关于建立我国死刑赦免制度的构想,载《死刑改革与国家治理研讨会文集》,2014年11月22日,第192、193页。

[73]公正(fairness)与正义(justice)不同,刑罚公正但不一定正义。

[74]因此,利子平、竹怀军认为赦免权有行刑权和量刑权的性质特征的观点,是值得商榷的。参见利子平、竹怀军:关于建立我国死刑赦免制度的构想,载《死刑改革与国家治理研讨会文集》,2014年11月22日,第193页。

[75] Beccaria,C., Ueber Verbrechen und Strafen, Insel Verlag, 1966,S.156.

[76] Stratenwerth, G., Schweizerisches Strafrecht, ATII: Strafen undMassnahmen. 1989, S.285f.

[77]这个方面,1959年特赦令执行中,也有类似成熟的历史经验可供参考。当时在特赦令提出的“确实改恶从善的”实质标准之外,实际执行的地方还附加了自己的审查标准和程序保障,以防止可能出现不该赦而赦或者该赦而不赦的问题。比如当时上海市公安局劳改处实行“公检法三长”联合办公负责特赦,采用上下结合、内外结合、走群众路线的工作方法,进行排队摸底、材料整理和审查批准。在切实审查清楚后,由劳改单位领导召集有关人员进行集体研究,提出具体上报意见;公检法三长在审批材料时,吸收监狱、劳改队的领导和有关管教干部列席会议,参与讨论,既看罪犯改恶从善的程度,又看其罪恶轻重和民愤大小。对反革命犯和有苦主(指人命案被害人家属)的其他刑事犯,还派人广泛征求所在地群众和苦主的意见,充分关照特赦罪犯工作的政治影响,以保证正确执行了政策,群众又感到满意。参见《上海监狱志》编纂委员会编:《上海监狱志》,上海社会科学院出版社,2003年版,第202页

[78]对此,可以类比借鉴过去(1953-60年代)针对死缓犯二年考验期满后,对“坚持反动立场抗拒改造者,须按情节轻重提请审判机关裁定再缓期1-2年”的办法。参见《上海监狱志》编纂委员会编:《上海监狱志》,上海社会科学院出版社,2003年版,第181页。

[79]但这并不排除在法律制度之外,还可求诸宗教教宗的途径。1999、2000年罗马天主教教皇约翰?保罗二世就曾运用自己的私人影响力,为美国的数个死刑犯在几个州成功地申请到了赦免。参见刘仁文:宗教与死刑,载《死刑改革与国家治理研讨会文集》,2014年11月22日,第455页。

[80]龚刃韧:关于国际人权条约在中国的适用问题,载夏勇编:《公法》第1卷,法律出版社1999年版,第282页。

[81]根据我国政府目前的立场,在可预见的将来,我国不大可能批准或者加入《公约》第一项任择议定书。

作者简介:樊文,德国弗莱堡大学法学博士,中国社会科学院法学研究所副研究员,中国社会科学院国际法研究所国际刑法研究中心主任。

文章来源:《中国刑事法杂志》2015年第5期