谢小瑶:表达权的语义学阐释:一个批判的视角

谢小瑶【摘要】 按照言语行为理论的在言行事观点,当构成在言噤音时,即意味着表达权受到限制。通过对广义噤音与狭义噤音、整体噤音与部分噤音、整体广义/狭义噤音与部分广义/狭义噤音的三重分析,可以发现,将在言噤音作为表达权的言语类型,会导致言者与听者关系过于“紧密”,最终使表达权滑向消极自由或积极自由而呈现出一种繁冗理论。对此,表达权的极简理论提供了解决方案,即通过“发意行为”和“发音通道”来解决此困难。然而,该理论过于强调程式化结构,使言者的言论与听者所在的共同体的情感、价值发生抵牾,同时也与人们的期待相去甚远。事实上,就目标而言,表达权的极简理论是为了达致一种至善生活,但极简理论蕴含的多元价值所产生的冲突无法借助价值共量的方法得以化解,而需诉诸德性公民内在的道德与能力制约。

【中文关键词】 表达权;在言行事;极简理论;至善生活;德性公民

放眼当下世界,凡色情资讯,如色情文字、图片、影像、表演等,绝大多数国家无不加以禁止,有的还诉诸宪法、刑法等制度层面。其原因是多方面的,色情资讯不仅会助长社会上的暴力倾向,危害青少年身心健康,而且还会造成歧视妇女和侵害平等权的后果。凯瑟琳·A·麦金农(Catharine A. Mackinnon)就近乎以控诉的方式论述妇女言论的“噤音”[1](silencing),此为著名的“噤音效应”(silencing effect)。无独有偶,美国女性主义哲学家瑞·赫伦·兰顿(Rae Helen Longtan)移用约翰·奥斯汀(John Austin)的“言语行为理论”(speech-act theory)[2]指出,此“噤音”让妇女不敢、不能表达自己,造成对妇女表达权的限制,[3]此即所谓的“兰顿命题”(Longtan's Argument)。兰顿论点的核心主张包含两层意思:其一,言论表达不只是一种言辞信息的发出,其二,言论表达包含着“行动的力量”,且要求意义为听者所理解。[4]惟具备两者,才能洞察色情资讯为何会侵害女性的表达权,把握其中的确切意义。兰顿的判断能成立吗?

学界有关言论自由方面的研究可谓卷轶浩繁,不胜枚举。近年来,国内一些宪法学者集中论述了言论的价值与功能、言论的类型(如政治性言论、诽谤、色情言论等)及其界限、表达权与其他权利(如隐私权、被遗忘权)的关系等。这些研究对人们从权利视角了解表达权及其产生的问题无疑具有重要导引意义,但其存在的缺憾亦显而易见。第一,这些研究对言论表达作简单化的概念定格,遮蔽甚至忽视了对其背后所潜藏的言者与听者间意义关联维度的考量。比如,学界颇为流行的一种观点认为,表达权不仅包括言语说话,也包括利用各种媒介找寻、接受或传播讯息或想法的行动自由。[5]其中,意见表达是否有言辞意义上的规范要求?它与听者的理解负担是何种关系?第二,这些研究过于倚重对具体规则的考量,很难为表达权受限制的内涵指向提供一般性的语义解答。譬如,在论及政治性言论时,学者们通常会聚焦于对“明显且即刻危险原则”(clear and present danger)的分析;而在论及诽谤性言论时,则着眼于“实质恶意原则”(actual malice)的适用,凡此种种,不一而足。

此外,在法哲学及语言哲学领域,围绕色情资讯与妇女权利保护问题,相当一部分学者分析了麦金农提出的“噤音”,其中,有的阐述兰顿所凭借的奥斯汀的言语行为理论的适切性,有的论证言语与行动相区分的可能性及弊病。[6]应当承认,已有的论述可谓精彩纷呈、胜意叠出,为本文后续探讨带来了诸多启发。不过,对麦金农、兰顿及其批判者使用的分析工具、各自依循的逻辑,现有的论述则表述不明。[7]

一、表达权是在言行事(illocutionary act)吗?

不论是“噤音效应”,还是“兰顿命题”,皆认为言论并不单单是一种言辞的发出,还潜藏着言者的行动。“言辞是一种建构性的行为与实践,而不是其所体现的思想表达。人们不是看这些语词说了什么(尽管确实说了),而是看这些语词做了什么。”[8]色情资讯的存在之所以侵犯了女性的表达权,是因为它使得女性无法“在言行事”,进而产生“在言噤音”(illocutionary silencing)。[9]麦金农、兰顿为何会有如此判断?要回答这个问题,首先需了解奥斯汀的言语行为理论。在《如何以言行事》一书中,奥斯汀检讨了将言论语句区隔为“描述”与“施为”的弊病,提出“言语行为三分说”,即以言表意(locutionary act)、在言行事与由言取效(perlocutionary act)。[10]

以言表意,亦即“言辞”(rhetic)或“内容”(content),泛指一切符合语言习惯的有意义的话语,相当于言说的“指称”(reference)和“意义”(meaning)。例如,当看到天空中的雨滴落下,甲说:“天下雨了”。在言行事,是对以言表意层次的推进,不仅要求言者的言论具有音素、语素、情境,而且还要求言者实施了行为,并为听者理解和接受。[11]例如,英国女王在轮船命名仪式上声明“此轮船名为伊丽莎白”。当女王说出这句话时,同时也完成了“命名”这一行为。由言取效,则是言者藉由言论影响他人,且他人实施相应行为。由言取效行为会对听者的行为、思想或信念产生共鸣性效果。[12]譬如,甲对乙说:“这世界充满尔虞我诈,活着没意思”,乙听完,深有感触,随即纵身跳进大海,结束自己的性命。

经由上述,人们要问的是:色情资讯何以会让妇女的在言行事受限制?概括来讲,有以下几点。首先,在言行事不过是人们的一种沟通工具,其价值并非源于自身的存在,而是源于其藉由工具承载的意义来“建构现实”(construct reality),[13]导引人们的行动。色情资讯以文字、图片等具体形式构造出“妇女在社会活动中随从、满足于性欲望的现实形象”,[14]使妇女无法通过言论正常地表达诸如拒绝、抗议性侵、指证色情暴力等态度,从而导致妇女的某些言论变得“不可说”(unspeakable),进而使妇女遭致在言噤音。[15]其次,言论表达从来都不是一厢情愿的,它需要言者与听者间具有意义体悟的“交互性”(reciprocity)。[16]藉由言论,听者方能辨别出言者的独特声音,才能知晓言者正在做的事,而这就是一种在言行事。[17]返回色情资讯问题,由于“言词与图片成为性的一般化体验,对男人来说,色情文艺中的女性正成为女性性意识以至性体验的生动原型”,[18]所以,一旦言词与图片成为占有和使用的对象,且以女性的性形象为内容,并形成“交涉氛围”(communicative climate)以至“权威性言论”(authoritative speech),那么,听者冀图听到妇女的真实言论可能变成一种笑谈。[19]更甚者,还会引致听者的理解与妇女的一些言论意图完全背离。最后,从探求真知的目的来看,言论表达体现着个体自身能力的强弱。若个体言论只是处于以言表意层次,那么,他/她也就踯躅于发出声音的能力,至多不过是他人理解的发出声音的能力。个体具备在言行事的能力,不仅能够使他/她获得知识,还能够使他/她通过言论影响他人,使他人自觉行事,继而通过言论追求真理。换句话说,个体拥有在言行事的能力,不仅能够使他/她的行动获得指引,而且能够使知识跨越人口与世代而传播。[20]然而,色情资讯的泛滥,以及人们所谓的“对自由的容忍”,不仅会造成妇女言辞上的“不能”,还可能摧毁我们业已建立的不分种族、性别的平等秩序,使妇女重新回到男权社会主导下的“附属”(subordination)地位。在此背景下,追求真理、民主将变成某个阶层、群体仗势欺人的借口。[21]

在实然状态下,表达权受限制的确表现为噤音,但是否可以据此断定发生噤音即意味着表达权受限制?一些学者正是基于此疑虑对兰顿的观点进行了批判。第一,在实践中,并非所有的在言噤音都与表达权受限制相关。比如,由于《婚姻法》明确规定“重婚无效”、“未满二十二周岁的男性不得结婚”,《选举法》规定“被剥夺政治权利的公民不得参加选举”,因此,重婚者、不满二十二周岁的男性以及被剥夺政治权利的公民都无法在言行事。依兰顿的观点,这些人显然受到在言噤音。但此判断是非常荒唐的。[22]另外,一味将表达权等同于在言行事,还可能形成“言词冗余”的尴尬局面。比如,甲对乙说:“我封你为丞相”,又对罪犯丙说:“你可以免于刑罚”,此时,难道乙和丙就真的拥有相应权利吗?第二,兰顿将在言噤音与表达权受限制画上等号,忽视了噤音的多样性和复杂性。[23]在实际生活中,有一些噤音人们是能接受的,而且是习以为常的。比如,甲在一广场对当下的经济发展问题高谈阔论,但多数听者没听到或听不懂。依兰顿的观点,甲明显受到在言噤音,只是这种在言噤音能等同于表达权受限制吗?当然,如果甲的言论受到外力的强制干涉,如驱赶、封杀,此时,甲的表达权受限制自当无疑。为此,格林将噤音归纳为两种:广义噤音(broad silencing)与狭义噤音(narrow silencing)。前者系“非因外力干涉产生的噤音”,后者系“因外力干涉产生的噤音”。在格林看来,兰顿的噤音论断只是属于狭义噤音。实际上,广义噤音是可被接纳的,而这恰是兰顿未注意和未清晰说明的地方。[24]第三,兰顿认为,色情资讯不仅会让妇女的一些言论无法体现在言行事的初衷,还会导致人们对这些言论作出完全相反的判断结果。对此,格林认为,既然人与人之间借助语言产生对彼此基础性的了解,那么,有谁会将妇女所说的“不”理解为“同意”?[25]

面对批判,兰顿给予了回应。首先,不能将在言噤音简单地等同于言者的言辞无法行动。任何对话都需要如麦金农提及的“言辞条件”(words that set conditions)或“特定制度结构”(specific institutions structure),即不仅需要言者的表达有明确的意义和指称,还需要听者对言辞的“理解力”(hearer's uptake)。[26]本质上,那种不为人理解的言论与街头小贩的吆喝嘈杂声并无差别,而这种缺乏听者理解的言论,恰恰就构成在言噤音。其次,格林所说的狭义噤音其实是指“因外力干涉而产生的言辞噤音”,而广义噤音则是指“非因外力干涉而产生的在言噤音”。格林在此处遗漏了“因外力干涉而产生的在言噤音”的狭义的“在言噤音”。[27]譬如,听者之所以没有听到或听懂甲的言论,原因是外力的阻止和干涉。因此,兰顿认为,格林遗漏的恰是“色情资讯使妇女在言噤音”这一主张中“在言噤音”的真意。[28]最后,在很多时候,特别是在讲道理、有语言了解能力的听者面前,妇女是不可能发生噤音一事的。但这能否应对妇女“在此时此地(now and here)或某时某地(sometime and somewhere)遭遇噤音”,以及“每时每刻(everywhere)遭受噤音”的威胁?[29]难道只有所有具备语言理解能力的人都不将妇女说的“不”视为“拒绝”时,妇女才算遭到噤音?为便于论述,本文将“在此时此地或某时某地遭到噤音”称为“部分噤音”,而将个体“每时每刻遭遇噤音”界定为“整体噤音”。

综合格林、杰克森与兰顿的争论,至少有如下问题需要进一步追问:第一,为何只有在言行事能阐释表达权的意义,而以言表意、由言取效却不能?第二,在言噤音是否能包含表达权受限制的所有内涵?兰顿以狭义噤音无法应对部分噤音的主张来反驳格林对噤音的理解,这是否能成立?

二、表达权的理论基础:消极自由与积极自由

在人文社科学术研究中,学者在剖析、论证问题时,常常潜藏着一个基础性预设。对此预设的廓清,既有利于揭示问题研究的初衷,也便于掌握解决方案的落脚点。返回本文的论证语境,表达权所立基的自由究竟为何?对此问题的回答,恰是理解麦金农与兰顿所主张的表达权即在言行事命题的关键所在。在这方面,以赛亚·柏林(Isaiah Berlin)的消极自由与积极自由观点提供了一种有益的观察视角。[30]之所以这么说,不仅因为柏林的两种自由观已是当下学界特别是宪法学界探讨表达权、平等权等基本权利的共识性理论基础,更因为现今诸国早已自觉不自觉地将该思想运用于宪法的制度文本,并在实践行动中反复地加以校验和肯定。[31]

概括来讲,柏林的消极自由指的是“被动”意义上的自由,即人在意志上不受他人的强制,在行为上不受他人的干涉或“免于强制和干涉”。当一个人是自主的或自决的时,他就处于“消极”自由之中。而积极自由是指个体自由的获致并非取决于他/她自己意志的选择,而是依赖外部力量的提供和帮助。当外在力量规划着个体的决定与行动,并在此基础上构筑起自由的范畴时,他/她就生活在“积极”自由的状态之下。这通常被表征为“去做……的自由”。[32]举个例子,坚持消极自由的人关心的是“我可以自由地成为什么,或自由地做哪些事”;主张积极自由的人则关心“谁统治我”,“谁告诉我是什么、不是什么,能做什么、不能做什么?”所以,消极自由争取的是不让别人妨碍我的自由,而积极自由则以做自己的主人为要旨。

将柏林的两种自由观植入表达权问题,很容易得出如下结论。当表达权被视为一种消极自由时,人们拥有言论表达的自由,言者必须免于外力的干涉与妨碍。换言之,言者实现表达权主要依靠自身的力量,外界只要保持克制和不干涉即可。但这样一来,就可能带来如下局面:言者虽慷慨激扬、滔滔不绝,听者却可能不知所云、不解其意。就此而论,言者的所谓表达权亦无实质意义。当表达权被视为一种积极自由时,则意味着言者拥有阐发言论、与他人进行沟通的能力,更为重要的是,言者的言论表达所包含的意思必须通过有效的通道(如假借外力、创设条件等)释放出来,并被他人知晓与领悟。不过,需注意的是,由于积极自由侧重言者言论表达的达致,且其实现与否寄寓于外界力量的干涉(包含对听者的理解的强制),这样就会使听者负载过多的义务,以至于人们晚上回家睡觉或者作为文盲本身,都可能侵犯表达权。[33]表达权一旦滑向积极自由,虽然会有利于言者表达权利的实现,但听者的自由如何保障便会成为难题。[34]

那么,哪一种自由观对表达权的保护更有利?两种自由好比天平的两端,纯粹选择或偏向某一端,都会使天平失去平衡。若能找到介于消极自由与积极自由之间的合理的中间点,以此作为表达权的立基点,无疑是最为妥适的。但如何寻找,又是个难题。其实,如将两种自由观下的表达权的聚焦点置于言者与听者的结构层面,解决问题的关键就在于如何理解外力对两者的要求。于消极自由而言,表达权的实现即言者与听者之间的“交互性”的实现,此种自由观对听者的要求往往较为宽松,甚至未有规定。由于只要让外在力量保持克制、不干涉,便可达致言者言论活动的目标,也就意味着,言者必须依赖自身的能力来达到目标。与之相对,积极自由对言者通常只有较少的要求,言者欲达致其目标,往往需要外在力量介入和帮助,因此,积极自由将更多义务施加在听者一边。[35]显而易见,在消极自由与积极自由之间寻找表达权恰切的平衡点,需要处理言者与听者各自的义务担当,竭力使两者处于“均衡化结构”(equilibrium structure)。[36]

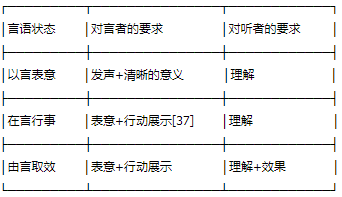

基于以上认知,现在来看以言表意、在言行事与由言取效,何者能够最为确切地表征表达权的自由基础。为便于讨论,我们不妨将三种类型及各自对言者、听者的要求作一归纳。

图1

首先,由言取效不能包含表达权的内涵,一个显而易见的理由是,由言取效具有不确定性。[38]详言之,按照由言取效的要求,言论产生的效果取决于听者的一致性理解。然而,众所周知的是,对某种言论将对听者造成何种结果,言者是根本不能预测的,在此情况下,将“由言失败”(perlocutionary frustration)视为表达权受限制,就等于允许人们将言论当作武器,以言论自由之名,行勾引、勒索、折磨他人之实。[39]进一步的推论是,言者只要认为自己的言论未被听众理解,或者对听者的影响未达到其预期的效果,便可以主张自己的言论受到限制。这样一来,必然会加重听者的义务负担,最终导致表达权从消极自由滑向积极自由。正因有此顾忌,德国法院在“吕特案”、[40]美国法院在“科林案”(Colin v.Smith)、[41] “罗伯特·A·维克托拉案”(R.A.V.v.City of St.Paul)[42]等案件中才会作出支持言者表达权的判决。

其次,较之由言取效,以言表意不论是对言者的负担还是对听者的负担都消减了许多。以言表意不仅不要求言者的“行动展示”,也不要求听者的“效果”。因此,以言表意避免了由言取效所呈现的明显向积极自由倾斜的弊病。就此而言,以言表意似乎是表达权言语状态的理想选择。然而,从言论表达所欲达致的意义体会的目的来看,恰因在以言表意情形下,言者缺乏“行动展示”的跟进,所以,欲使听者的理解不发生错误,势必需要对言者在意义阐释的清晰度上科以更高的要求,这反过来可能增加言者的义务,进而可能使表达权陷入消极自由的泥淖。

通过考量由言取效、以言表意,不难发现,前者可能引致言论表达的积极自由,后者则可能使言论表达偏向消极自由。在此背景下,若能选择一种既能吸纳两者优点又能避免两者缺点的方案,无疑是最佳的。这正是兰顿执着于将在言行事作为表达权的基点的原因。[43]一方面,与由言取效相比,在言行事由于能使听者克服“效果”要素的影响而保持在理解的层次,因此,就避免了落入积极自由的危险。另一方面,虽然相较于以言表意,在言行事在言者身上增加了“行动展示”的要求,但由于“行动展示”往往与实际发生的言辞所具有的指称相吻合,且有利于言辞意义的澄清,因而在言行事有助于促进言者与听者的交互性;更重要的是,在言行事亦未出现比以言表意更重的义务负担情形。[44]从这个角度看,选择在言行事作为表达权的言语类型,似乎是最为妥适的。

既然由言取效、以言表意运用的语句所承载的意义存在模糊、歧义的瘤疾,在言行事是否就必定可豁免?尽管在言行事试图借助言者的“行动展示”,努力化解因语义不确定而可能给言论交互带来的困难,然而,言者的“行动展示”是否能担当此重任?譬如,主人对来访的客人再三挽留,请他/她留下来吃饭。这里主人的言论,特别是附着于其中的挽留行为,究竟是真心诚意的,还是出于某种礼貌呢?再有,人们所熟悉的“指桑骂槐”这一成语,其意也透射出类似的问题。如果此质疑可以成立,也就说明,与由言取效、以言表意一样,在言行事在根本上并不能摆脱言辞意义不清的窘境。

三、对在言噤音即表达权受限制的三重检讨

仅仅质疑,似难彻底推翻人们对将在言行事作为表达权言语状态的坚信,因为人们完全可以藉由“个别例外”(a few exceptions)[45]的理由,对此进行辩护。故而,欲从根本上排拒这种认知,就需要一种更强有力的论证来阐析这种怀疑成立的可能性。一如前文所述,格林以狭义、广义噤音的观点,释解麦金农与兰顿所主张的“在言噤音”观点,兰顿则以部分、整体噤音作为理由,回应格林的质问。他们的分析与辩论能成立吗?

依照格林的观点,在讲道理、有语言了解能力的听者面前,色情资讯其实不会让妇女遇到噤音,纵然遇到,也是可避免的,所以,仅此并不足以定色情刊物之罪。事实上,只有当一些色情资讯导致噤音——狭义噤音且不可避免时,才需加以限制。[46]兰顿则主张,只要给妇女造成每时每刻的噤音或者此时此地的噤音——整体噤音或部分噤音,就足可对色情刊物定罪。[47]透过两者的争辩可以发现,在表达权受限制的问题上,格林认为,“噤音可否避免”是其症结所在;而兰顿则将“有无噤音”视为其真正要害。从一个更宏阔的角度来看,若将“噤音可否避免”视为噤音的强度面向的话,那么,“有无噤音”则是噤音的广度面向。在此意义上,格林与兰顿两人间看似激烈的争辩,实质上并不在同一个层次上。

(一)狭义在言噤音与广义在言噤音

下面,我们用更细微的视角来审视格林的论证。在格林的思路中,对噤音所作的广义与狭义之分,是从对立层面展开的,两者是非此即彼、或存或亡的关系。这两个概念看似逻辑严密、语义清晰,但当将其植入具体的时空环境时,就会发现其中的混沌与模糊。[48]在此,不妨以上文提及的甲在广场上的演说为例进行阐述。

假设甲正在广场上使用专业经济学词汇和诸多经济学理论对当下经济发展问题发表演说,而听众基本没有经济学背景,或者只是懂一些经济学常识,同时,政府缺乏足够的财力和精力为听众提供详细讲解。很明显,甲的言论受到了限制。如果将听众缺乏经济学知识、国家未提供帮助等视为一种外力干涉,且是可避免的,那么,甲在发表演说时受到广义噤音。同时,在此时此地,因甲无法避免噤音,所以,他受到部分狭义噤音。此外,在噤音未消除前,甲事实上又遭遇每时每刻的噤音——整体狭义噤音。这也就是杰尼夫·肖(Jennifer Saul)所说的,可避免的狭义噤音可以是“每时每刻”的,不见得必定是囿于“此时此地或某时某地”。[49]

若对上述例子稍作改造,呈现出的又是另一番场景。假设甲正在广场上发表有关经济发展问题的演说,由于表达问题,且政府未提供外力帮助,甲无法用通俗易懂的语言向听众传递信息。若将甲的语言表达以及政府的不帮助视为不可避免的外力干涉,那么,甲遭遇到狭义噤音,同时,在未清除外力干涉前,甲处于“每时每刻”噤音,进而,甲受到了整体狭义噤音。而就演说的此时此地,甲受到部分狭义噤音。

(图略)

图2

按照格林的观点,广义噤音是可被接受的,然而,甲发表演说的例子透射出,广义噤音既可能指向整体狭义噤音,也可能指向部分狭义噤音。如此,格林有关广义噤音的说词便出现内在的矛盾。即便如格林所说,只有当发生外力干涉且是不可避免的外力干涉时,才构成对表达权的限制,可这里的狭义噤音究竟指的是哪个层面?是部分狭义噤音,还是整体狭义噤音?若指向前者,如下文即将论证的,它将背离现实生活的真实场景;若指向后者,它将因实际上不可能发生,而陷入“虚无”状态。既然广义、狭义噤音存在此番尴尬的处境,若将其运用于在言噤音,这些难题也必然与之如影随形。这也说明,格林希冀借助狭义、广义噤音的区分来驳斥兰顿的主张——将表达权受限制与噤音直接勾连,进而阐析表达权内涵,这种努力并不具有充分的说服力。[50]

(二)整体在言噤音与部分在言噤音

既然广义与狭义噤音无法概括表达权受限制的内涵,那么,兰顿所谓的整体、部分噤音能否揭示其语义?兰顿认为,“有无噤音”是判断表达权受限制的着力点,只要出现“每时每刻”或“此时此地或某时某地”限制言论的情形,即形成噤音(整体噤音或部分噤音)。然而,该思路对表达权的保护似乎会出现另一番景象。

首先来分析整体噤音。直觉经验告诉人们,处于共同体环境下的个体在大多数情形下都可以在他/她所在的社会或共同体中随心所欲地发表言论。人们无法想象,国家或其他外在力量会每时每刻掐住你的脖子,命令你该说这个、不该说那个。与之对应,人们也很难想象,有谁的言论会遭受“如此这般全时段全覆盖”[51]的干涉。若依该说法,似乎只有将言论置于一个密不透风且隔音效果极佳的铁箱里,才可以达到表达权受限制。[52]格林甚至直接质疑道,在整体噤音的条件下,人们的表达权有受限制的机会吗?抑或表达权受限制为何这一问题,本身就是伪问题?[53]以该命题作为表达权受限制的内涵,势必导致表达权保护的空洞与乏力,从而使表达权彻底走向消极自由。为便于论述,笔者不妨称此为“弱表达权困境”。鉴于弱表达权困境内嵌于整体噤音中,整体在言噤音又是整体噤音的一种类型,所以,该困境必然一一呈现于整体在言噤音中。

其次来看部分噤音。相对于整体噤音,部分噤音对空间的要求则缩减许多,只要在“此时此地或某时某地”即某个地方发生噤音,即构成表达权受限制。从逻辑上分析,部分噤音包含了两种情形:某种言论在此时此地受到噤音,而在某时某地,则未受到噤音;反过来,某种言论在某时某地受到噤音,但在此时此地未受到噤音。换言之,当且仅当具有了具体参照系,所谓的“此时此地或某时某地”噤音,才有确定的指向,才有实质的意义。笔者将此称为“自我救赎难题”。[54]造成这一难题的原因包括两方面。第一是主观原因。生活中的每个个体,因教育背景、认知偏好、风俗习惯等不同,对言论所透射的意义的解读,往往仁者见仁智者见智。大家熟悉的“隔行如隔山”,就是一个典型例子。回到前面的例子,甲在A广场发表言论,因听众缺乏经济学背景,甲遭遇噤音;若甲来到B广场,假设这里是专门研究经济学的场所,此处的听众多数偏好或热爱经济学,那么,甲在A广场的言论在这里就可能引起强烈的共鸣和追捧,从而,甲未遭到噤音。第二是客观原因。由于个体只能存在于特定的空间,既无“分身术”,也实难有“穿越时空”的可能,因而也就决定了:当给定具体的时间、空间,他/她可以做?,也就意味着,他/她无法在其他地方做同?。这也就是黑格尔的“自由悖论”。[55]正是基于这些原因,以部分噤音阐释表达权受限制的内涵,将导致个体表达权时时刻刻受到侵犯,表达权的保护也将陷入积极自由的泥淖。与“弱表达权困境”相对,笔者将此称为“强表达权困境”。

返回部分在言噤音。当以此概括表达权受限制时,就等同于说,欲消除该限制,就必定要求外在力量扫除一切可能影响言者表达的障碍,甚至包括扫除听者的理解能力不足问题,以达致“所有人在任何时候、任何地方都必须了解言者的言辞意义以及其在言行事”。[56]但这样一来,表达权将彻底滑向积极自由一端。

(三)整体广义/狭义在言噤音与部分广义/狭义在言噤音

不论是部分、整体在言噤音,还是广义、狭义在言噤音,都无法直接与表达权受限制等置起来。这自然驱使人们进一步思考,可否将两组概念结合起来进行探讨,通过各自的优点来克服对方的缺憾,从而找到一种阐释表达权受限制内涵的适切概念。将两组概念综合起来,其间相互关系至少有下列四种情形,即整体广义噤音、整体狭义噤音、部分广义噤音、部分狭义噤音,究竟哪一种更为贴近表达权受限制的意义?

首先来分析整体噤音与广义、狭义禁音相结合的情形。藉由前文论述可知,若彼此融合置于在言噤音中,其命题为:

(1)整体广义在言噤音,即某人表达权受限制,相当于他/她每时每刻受到非因外力干涉或阻碍而产生的在言噤音;

(2)整体狭义在言噤音,即某人表达权受限制,相当于他/她每时每刻受到外力干涉或阻碍而产生的在言噤音。[57]

由于整体噤音着力于噤音的广度,广义或狭义噤音侧重于噤音的强度,两者仿若地球的经度与纬度一般,尽管有叠交或汇合,但不会发生相互排斥的情形。[58]从现有实践来看,体现噤音强度的广义/狭义噤音无力解决事实上不可能存在或发生的整体噤音带来的“弱表达权困境”。就此意义而言,这两种表达皆无法成为揭示表达权受限制内涵的有效选择。

其次来看部分噤音与广义、狭义噤音互融的状况。当部分噤音与广义噤音、狭义噤音相结合,并将其植入在言行事时,其意则为:

(1)部分广义在言噤音,即某人的表达权受限制,相当于他/她在此时此地或某时某地受到非因外力干涉或阻碍而产生的在言噤音;

(2)部分狭义在言噤音,即某人的表达权受限制,相当于他/她在此时此地或某时某地受到外力干涉或阻碍而产生的在言噤音。

检视部分广义在言噤音、部分狭义在言噤音的表述能否成立,需要判断广义或狭义噤音能否克服或避免部分噤音中的“强表达权困境”。欲达此目标,至为关键的是洞悉产生“强表达权困境”的“自我救赎难题”之症结所在。结合前文关于部分噤音的论述可以发现,“自我救赎难题”表征为在“遭遇噤音”与“未遭到噤音”之间往返徘徊。而“遭遇噤音”与“未遭到噤音”是相对而言的,立场的变换决定了噤音的有与无。也就是说,当立足于部分噤音时,言论表达的噤音与否,端赖于听者所处的“言说语境”(speaking context),用肖的话说,就是“特殊语境的转换”(special context transition),[59]伊莎尼·麦特拉(Ishani Maitra)则谓之为“噤音的相对性”(relative silencing)。[60]根据格林的论述,广义噤音的本质性表征即是言论“无法保证每个听者都能听到”。比较部分噤音与广义噤音,其共通之处是:言者的言论是否被他人听闻或了解,取决于言者所处的具体语境。从这个意义上说,广义噤音不仅体现,而且恰好印证了部分噤音之言说语境问题。[61]返回部分广义在言噤音,因其同时具备部分与广义两种噤音的特质,即立足于具体言论语境而呈现出“语词冗余”,所以,部分广义在言噤音被排除出作为保护表达权的说服性理由的范畴。

再来分析部分狭义在言噤音。由于它归属于狭义噤音的范畴,言者噤音无关乎言论语境,如此,部分狭义在言噤音便化解了内藏于部分噤音中的“强表达权困境”。就这一点而言,部分狭义在言噤音似乎是对表达权受限制的最佳诠释。但深究之后可发现,部分狭义在言噤音仍无法根除自身的诸多疾瘤,个中原因是人们对构成在言噤音之“在言”的指向并不明确。关于这一点,只要稍微回顾何以色情刊物会使妇女无法以言行事,便不难得知。譬如,当某人说,他/她的在言行事受到侵犯,这里的原因有哪些?从现有的实践经验来看,它们至少包括:听者听不懂或不关心、言者表达能力问题或缺乏权威、外力(他人)干预、言者无法同时以言行事、言者不想以言行事等等。[62]

兰顿的观点所指的无法在言行事究竟是哪一种?显然,后面两种无关表达权受限制,故可排除。前面三种属于部分狭义在言噤音的范畴,而这也是色情资讯所表现出来的、对妇女行为构成“干涉或障碍”从而导致妇女无法以言行事的情形。不过,由于第一、二种情形受制于言说语境变换的束缚,所以,其噤音形态属于广义噤音。只有第三种情形因与言说语境转换无关,所以,属于狭义噤音范围。尽管如此,兰顿在论证部分狭义在言噤音时,一方面引入“言者权威”、“听者了解”等概念,另一方面又以构成外力干涉或阻碍为条件,最终导致狭义噤音与广义噤音在其阐述中同时存现,其理论也相互杂糅起来。[63]

四、通向表达权的极简(minimal)理论?

就目的而言,兰顿主张在言行事等同于表达权,其理论愿景是,在言者的言论表达与听者的信息接受之间建立意义清晰、互通意会的关系,从而准确地实现表达权。不过,颇值得怀疑的是,强调言者与听者形影相随的意义交涉或者说“亲密性”,是现实的折映,还是纯粹的逻辑空想?亚历山大·比尔德(Alexander Bird)一针见血地指出,言者与听者的互通理解并非在言行事的必备条件,而是成功在言行事的要素保证。[64]在现实多样的世界中,针对特定事情发表言论,不同个体有不同声音,自是正常之事。与之相反,一味地要求人们普遍一致地理解、意会某种言论,不仅过于苛刻,还可能“钳制声音”,形成“沉默的大多数”,更甚者,出现如约翰·斯图尔特·密尔(John Stuart Mill)所言之“彻底泯灭个性,以致一个民族和国家的创造力也将消失殆尽”。[65]概言之,言论中携带着意义的流变性和多义性本就是一种常态,忽视甚至违背此常态而构建的理论,不仅无法恰切地阐释表达权的真实含义,而且也必将破坏其自身追求的内在自洽性。这一点典型地体现为,这些理论往往科以言者或听者太多要求或义务。我们将此称为表达权的“繁冗”理论。

为“言者言论的意义或指称与听者了解能力的天条戒律”[66]松绑,使言者与听者的关系由“亲密关系”变回“自然相处关系”,注重“敏于发声而纯于内容”[67]的语义状态,可能成为避开这些难题的一种理想选择。正是基于此考虑,比尔德提出了一种被其称为“发意行为”的言语状态。就结构而言,发意行为中的言者的言论声音,不必皆有意义,只要具有或包含特定意义,即是“潜在的意义承载者”(可能是以言表意,也可能是在言行事,又或者是由言取效);听者也只需要居于自然的聆听地位,不必全神贯注且从不误解言者的语词真正意义,处于“最低限度的信息接收度”即可。[68]的确,较之以言表意、在言行事、由言取效,由于在这样的言语结构中,言者与听者是一种最为自然、而非过于“亲密”的关系,所以,这样的言语结构也就使表达权免于滑向消极自由一端,或陷入积极自由的泥淖。然而,能否就此宣称,对发意行为实施限制而构成发意噤音即是表达权受限制?

为此,我们不妨从广义与狭义噤音、整体与部分噤音、整体广义/狭义噤音与部分广义/狭义噤音的维度,来分析发意行为的失败。为清晰起见,由此形成的相关命题整理如下:

A.广义/狭义发意噤音,即当某言论处于广义/狭义发意行为失败时,即表达权受限制;

B.整体/部分发意噤音,即当某言论处于整体/部分发意行为失败时,即表达权受限制;

C.整体广义/狭义发意噤音,即当某言论处于整体广义/狭义发意行为失败时,即表达权受限制;

D.部分广义/狭义发意噤音,即当某言论处于部分广义/狭义发意行为失败时,即表达权受限制。

首先,一如前文论述,因侧重噤音强度的广义/狭义噤音无法应对兰顿基于广度的整体/部分噤音的质疑,所以,语义指向的流动性无法消除,在该背景下,将广义/狭义噤音放入发意噤音,命题A就必不可免地存在意义不清的问题。其次,因为辐射所有时间和空间的整体噤音在实践中几乎不可能发生,所以,冀图以整体发意失败来指称表达权受限制只是一种“虚幻”(命题B的部分失败)。与之相关,这又引致作为其附属的整体广义/狭义发意噤音的失败(命题C无法成立)。而部分噤音由于自身“自我救赎难题”及其产生的“强表达权困境”,所以,无法担当此重任(命题B另一部分失败)。最后,由于广义噤音不仅未消除,反而印证部分噤音的言说语境问题,所以,部分广义发意噤音的说法也无法成立(命题D的部分难以证立)。

相较于其他噤音类型,部分狭义发意噤音(命题D的另一部分)属于狭义噤音,且发意行为因并未要求言者与听者之间形成“紧密”的“意义交互”而不存在“不确定性”,在此意义上,将部分狭义发意噤音等同于表达权受限制,似乎可以成立。果如其实?譬如,因报告厅装有消音器,

所以,某人无法在该厅发表关涉种族平等的言论而被噤音;某学生在教室中大声说话被老师所阻止。依照部分狭义发意噤音的逻辑,这些情形无疑是属于该范畴的。然而,在现实生活中,人们对于这样的主张是难以接受的。有鉴于此,是否可能通过添加要素,以使该结构趋于完满?

为解决这些问题,我们需要回到言论表达的基本架构上来。譬如,某人在一个场所中阐发了一篇关于何谓表达权的演讲,获得听众雷鸣般的掌声。在此过程中,此人的演讲能够得到大家的认可,至少有三个条件是必不可少的:第一,言者发表了一番演说;第二,听者获取了言者发出的信息;第三,也是颇为关键的,即言者与听者之间建立了有效的意义联系渠道。将前两个结合起来,即前文所称的发意行为,而最后一个,则可被称为“发音通道”。[69]至此,表达权受限制就可以表述为:一个人在此时此地或某时某地遭到了外力干涉而发意失败——部分狭义发意噤音,并且发音通道处于封闭状态。反之,当一个人拥有发意行为的自由,且言者与听者之间的发音通道处于正常运作状态,他/她就拥有了表达权。

具备了这样的言语结构,现在来分析前述的两个例子。人们之所以不将教师制止学生在课堂上喧哗认为是侵犯学生的表达权,是因为该学生完全可以选择在其他地方如操场、其他时间如白天“自由呐喊”。当某人发表种族平等言论时,尽管他/她如愿以偿地发言了(不论发声包含何种言语状态的意义),但由于发言所依赖的发音通道被彻底切断,所以,他/她所拥有的表达权就只是徒有虚名了。以同样的逻辑反观麦金农、兰顿关于色情资讯限制妇女表达权的判断。部分狭义噤音仅仅截断了妇女与听者间部分的信息关联,即色情资讯只引致妇女发意中的某些以言表意、在言行事以及由言取效能力受阻,若发音通道保持通畅,那么,妇女发意中的其他——潜藏的以言表意、在言行事及由言取效——能力就并未遭到阻隔或削减。[70]诚如德沃金所言,色情并非“男人重构女性认同的结果”,而只是该重构机制中一项重要的因素或媒介。质言之,色情与表达权受限制只构成“因果”关系,而不产生“必然”关系。[71]从这个意义上讲,色情资讯的存在不是妇女表达权受限制的充分条件。

比照表达权的繁冗理论,当发意行为与发音通道结合时,便形成一种揭示表达权内涵的“极简”理论。[72]应当承认,该理论并非只是一种纯粹的玄想。近些年来,美国、德国等国家在处理限制公民或新闻媒体的表达权案件时所采取的“时间—地点—方式”原则,恰可说是这种理论思路的实践镜像。[73]尽管如此,一个亟需回答的问题是:按照极简理论的意图,发意行为旨在为表达权提供一种剥离内容是非的纠缠、倚重言语程式要件的分析;然而,高度依赖程式化结构而忽视言论往往存在于共同体的历史、文化情境之中的事实,将导致发意行为的传输内容与人们赖以生存的共同体的情感、价值发生抵牾甚至背离,这反过来又威胁到程式化结构的正当性。在此之下,极简理论的意义如何体现?比如,某人在犹太人居住地区发表演讲,在言论中故意掺杂了反犹太人、侮辱犹太人的论调、观点。当代的人们早已对这种言论形成普遍性的抗拒和抵制,人们也很难相信,有谁会将它同表达权挂起钩来。与之相应,表达权受限制与其说是部分狭义发意噤音与发音通道的封闭,毋宁是整体发意噤音。若是如此,作为对表达权全新语义解释的极简理论,其功能就相当有限,甚至本身可能就是具有误导性的。极简理论费尽心思从经验与逻辑中归纳出来的公式,或许描述了表达权可能存在的形式上的事实状态,然而,言论表达的道德实践始终要面对可接受性或者说价值的追问,如果做不到这点,极简理论处心积虑构建的言语类型——发意行为,其价值就会变得微不足道。[74]

五、表达权的极简理论、至善主义及德性公民

自麦金农、兰顿等提出表达权受到限制即形成在言噤音的主张以来,学界对此一直存有争议。经由狭义与广义噤音、部分与整体噤音、整体广义/狭义噤音与部分广义/狭义噤音三个层面的论证,可以发现,将表达权受限制等置于任一维度下的在言噤音,都无法使其获得证立。究其原因,一方面,在言行事存在语义内容的不确定性,另一方面,过于强调言者与听者之间的“交互性”,不可避免地会加重言者或听者的义务负担,使表达权或滑向消极自由,或走向积极自由。为此,表达权的极简理论希冀改造和修整言论表达要素,使言者与听者间保持“最低限度”的意义关联即发意行为,同时,畅通言论的发音通道。对比两者,表达权极简理论已然割弃了繁冗理论对言论内容理解的注重,而将重心移至满足言论形式要求的分析。然而,罔顾内容情境的言论表达,与人们所期待的言论意义又似乎产生了巨大的落差。那么,极简理论是否同繁冗理论一样,仍然无法为表达权提供一种语义学上的有效阐述?欲回答此问题,必须从深层次上洞察表达权的两种理论所蕴含的政治价值,在此基础上,找寻一条破解极简理论所遭遇的难题的途径。

时至今日,在绝大多数的民主政治国家,表达权所担当的早已不是单纯的传递语词信息的功能,而往往被赋予了更多的意义,如自我实现、追求真理等。路易斯·D·布兰代斯(Louis D. Brandeis)大法官曾直言道,言论表达的信息流通功能只是使人们的交往变得更快捷,这是浅层次的,任何一个社会都会有;在民主社会,言论自由的独到之处是,它让每个个体有能力、有勇气说出对共同体或国家的一种“美好生活”的期待。[75]在此,布兰代斯所谓的“美好生活”,以政治哲学立场观之,实质就是一种言论自由的“至善主义”(perfectionism)追求。何谓至善主义?学者对此界定不一,不过,仍存在一些共通性的核心主张。概括来讲,作为一个政治道德问题,至善主义指国家应在特定社会条件的创造和维持方面发挥积极作用,促使(至少不阻碍)人们过上一种有价值的、值得过的生活——至善生活。[76]返回本文论题,无论是表达权的繁冗理论,还是表达权的极简理论,都不会、也不可能忽视对至善生活的考量,抑或可以说,两者与至善生活本就是互为包容的。于前者而言,其表达权即在言行事的主张,就是要唤醒人们对言语所隐含的潜在力量的认知,使人们体察到,色情资讯的泛滥绝不仅仅使社会多了色情信息的流传,更使人们便于利用这些信息贬低女性的平等地位,为此,只有对色情资讯实施限制,妇女才能同男性一样,真正地自己决定自己。[77]若说繁冗理论是以呵护女性的平等权、实现女性自治为其至善生活目标,那么,极简理论所要关心的则不限于某一特定群体,而是不特定的言者、听者,它通过强调程式化结构要件的满足——发意行为与发音通道相融,使得不同个体的自主选择和自我决定得到充分的彰显,最终达致至善生活(至于至善生活的目标为何,在所不问)。

值得注意的是,两种理论虽然有着通向至善生活的共同目标,但在达致目标的价值选择以及由此潜藏的难题上,则呈现出迥然不同的场景。就表达权的繁冗理论而言,由于它聚焦妇女权益,并以保护妇女的平等地位为出发点和落脚点,故而,其至善生活目标就毅然决然地以保护“女权”为价值圭臬。笔者将它称为价值一元论。而表达权的极简理论不局限于对女权的关注,而是普遍性地关照一般个体的各种意见表达及给他人带来的不同程度影响,从这个意义上讲,它隐含的是对个体普遍的自主权和自治能力的实现的追求。如果承认每个个体都有自主决定自身之生活方式的权利,且承认人们对良善生活的认识又各有不同,那么,极简理论追求的至善生活所立基的是不同个体多元化的价值倾向。[78]笔者称其为价值多元论。于是,关于表达权两种理论的论辩就可以转化为:在主张表达权时,价值一元论与多元论,哪个更有利于实现个体的至善生活?

诚然,价值一元论下的繁冗理论对何谓至善生活有着清晰可见的路线图,比如维护男女平等,只是一旦将它推展开来,则必然导致“以价值独断的方式”,对其他主体所持的不同意见及其包含的价值进行压制和贬抑。很明显,绝大多数的民主政治国家对此不仅无法接受,而且恰是极力反对和排斥的。与之不同,由于主张价值多元论的极简理论倚重对言论表达程式化要件的判断,对言论内容对言者与听者产生的影响则保持宽松姿态,所以,每个个体的言论表达便源于自身选择,言论内嵌的多样价值就有不同面向的展示。“无论是对于制造一个广泛范围的可获得选择的国家政策之证成,还是对于我们对同伴生活中所不喜欢的东西的适当宽容态度之证成,多元选择都有其客观的正确性和存在必要”,[79]此构成个体自治的前提基础,进而使得个体的至善生活具有“自己对自己行为负责”的正当性。[80]即便如此,对于根植于价值多元论的极简理论在通向至善生活上存在的问题,仍不容小觑。

第一,价值多元的表达权极简理论由于接纳和包容了各种言语类型的言论,且实现程度取决于言者与听者自身,因此,在一定程度上,近似“意见市场”,[81]但它必然带来至善生活吗?的确,任由各种言论抒发和表达可能契合各个体自己意愿的选择,但是这也可能带来对其他平等个体权利的侵害,比如发表侮辱他人的言论。另外,当“意见市场”形成了多数人的倾向性决定,会不会导致多数者恣意决断,以及是否潜藏着“多数人暴政”,犹未可知。

第二,可能有人会认为,价值多元论的极简理论并不是无底线的。共同体之所以能并存,就是因为不同共同体的成员拥有共同的认知,而排除邪恶的、无价值的言论正是其重要内容。不可否认,在道德实践中,人类的一些选择(包括言论)可能是错误的。可如何判断“邪恶的、无价值的言论”,以避免陷入无休止的“价值客观性”[82]之争,或许本身就是个更为复杂的难题。退一步说,纵使达成一致意见,政府完全有可能将自己的价值渗入进去,从而出现“在倒掉洗澡水时,亦将孩子一并扔掉”的窘境。

第三,是否存在一种统摄价值多元论的更高位阶的价值?此主张试图在道德价值多元化的前提下,通过价值通约,找寻到一个更为根本的、也是共识性的“元价值”,如宗教宽容原则,以解决极简理论下各种言论彼此之间的差异所产生的分化和对峙。然而,必须注意的是,元价值能否被找到,仍是一个未知数。况且,就算元价值存在,价值多元论的极简理论是否会因此遁入价值一元论的繁冗理论行列?再有,此类原则的恒定性也是不得不慎重考量的一个问题。譬如,有A、B、C三种言论主张及道德价值倾向,它们有着共通的元价值E;现在若出现第四种言论D,且其道德价值与E有冲突,那么,究竟是修改E,还是强制D归属E?若修改E,则四种价值可能因难以形成共识而陷入各自林立状态;若强制D归属E,则又会出现前文所述的价值一元论独断问题。诚如玛莎·C·努斯鲍姆(Martha C. Nussbaum)所言,当允许政府让一个人皈依正确的观点时,这个人就处于“表达性从属”(expressive subordination)地位,如此,立足于人与人之间的平等也就消逝了。[83]

从根本上说,价值多元论下的极简理论因存在言论的“合理分歧”而可能形成“判断的负担”,这是个不争的事实,在此背景下,试图借助“价值共量”方法,一劳永逸地消除内部分殊,既无必要,也无可能。事实上,欲突破此困境,需重新考量处于价值多元情境中的作为主体的个体。在言论的具体语境中,无论是言者还是听者,在道德上并不是被放逐的,更不是真空的,而是在现实世界中鲜活地存在着,并有相应的道德要求对其施以制约。为便于论述,笔者称之为“德性公民”。紧接着的是,德性公民应是什么样的个体,应具备何种道德品格?关于此,晚近以来,约瑟夫·拉兹(Joseph Raz)对“自治个体”、[84]努斯鲍姆对“平等且有尊严的人”、[85]约翰·罗尔斯(John Rawls)对“合理公民”[86]等的深入论证,都给人们带来诸多有益的参鉴。而在众多论述中,罗尔斯阐述的“合理公民”需具有“道德人格”的论断颇具代表性,可谓对德性公民作了最深刻的诠释。在他看来,

德性公民至少具备三方面的道德和能力:一是对自己的行动能进行合理规划,在道德上是审慎(prudent)的;二是具备有效的正义感,即出于正义原则而付诸行动的能力;三是具有自我内在的反思自觉,也就是说,他/她对自己秉持的至善观念有自我检省、修复和更新的品质。[87]概括地讲,德性公民必须具有道德上的审慎性、行动的正义感和自我的反思性。

将罗尔斯的论述导入表达权的极简理论,可对该理论的内在要求作进一步的补充和完善。由此,表达权的极简理论可表述为:

(1)在外在形式上:当某人主张表达权受限制时,是指他/她在此时此地或某时某地受到了外力干涉而导致发意行为失败,且发音通道处于关闭状态。反过来,当某人主张表达权时,是指他/她在此时此地或某时某地拥有发意行为的自由,且发音通道处于开放状态。

(2)在内在要求上:在实施发意行为时,言者与听者在道德上不应是任意的,而是有着来自内在的道德和能力要求。即言者在阐发言论时,在道德上应是审慎的,言者的言论,需基于正义感,应顾及所在共同体听者的一般性的情感、习惯等;听者在接受言论信息时,亦要适当保持容忍和理解;同时,言者与听者还时常能对言论表达的目标作出反思和更新。

需要注意的是,即便具备内外两方面条件,也不意味着表达权的极简理论就一定能解决何谓表达权受限制的所有问题。只不过,经过改造的极简理论可在被限定的时空场域下从语义学角度描述表达权,进而可能对人们确立的关于表达权的信念与现实实践之间产生的距离加以解释、证立、再解释、再证立,如此循环往复,最终使人们藉由表达权通向至善生活。

应当承认,表达权产生的问题在实践中呈现出的样态是极其复杂的。与耳熟能详的明显且即刻危险原则、最佳功能原则所追求的“后果论”,以及强调言论意见的碰撞与交互的“意见市场”所追求的“过程论”一样,表达权的极简理论只是为人们提供了一种辨别表达权内涵的(或许是最有益的)思考方式。[88]当然,在具体实践中,这种方式的展开依赖于一些前提性共识的建立。比如,在既有法律制度下,对各言论类型的内容不应有先入为主的恣意决断,言论传输的媒介必须是开放的,允许不同个体有自己的价值选择,等等。惟其如此,表达权的极简理论方能对何谓表达权的判断发挥实质性功用。

【注释】 *宁波大学法学院副教授、硕士生导师。

本文系国家社会科学基金青年项目“复合规制结构视角下网络言论表达及其治理研究”(14CFX009)的阶段性成果。

[1]麦金农从色情资讯会使妇女遭受诽谤、平等权受到侵害等角度进行阐述。参见[美]凯瑟琳·A·麦金农:《言词而已》,王笑红译,广西师范大学出版社2005年版。然而,有关“噤音”的内涵,学界看法不一。部分学者认为,噤音仅指女性的言论表达;也有的认为,此噤音指女性的人格上的降低。相关文献有:[美]罗纳德·德沃金:《自由的法:对美国宪法的的道德解读》,刘丽君译,林燕平校,上海人民出版社2001年版。另参见Ishani Maitra,“Silencing Speech”, Canadian Journal of Philosophy, Vol.39, No.2(2009), pp.309-338;R.Langton,“Pornography, Speech Acts, and Silence”, in H. LaFollette (ed.), Ethics in Practice: An Anthology, Blackwell,1997, pp.338-345;Lynne Tirrel,“Pornographic Subordination: How Pornography Silences Women”, in Claudia F. Card (ed.), Feminist Ethics and Politics, University Press of Kansas,1999, pp.226-243;Leslie Green,“Pornographizing, Subordinating and Silencing”, in R.Post (ed.), Censorship and Silencing: Practices of Cultural Regulation, Getty Research Institute,1998, pp.285-311等。

[2]参见[英]约翰·奥斯汀:《如何以言行事》,杨玉成、赵京超译,商务印书馆2012年版。

[3]较之言论权利、言论自由,表达权即表达自由包含更加广泛的内容。依郭道晖的观点,言论自由不限于由语言、文字形成的言论,还包括象征性语言(symbolic-speech),如形体动作、图像、绘画、雕像、音乐等艺术形象,企业组织、社会团体和社会活动的标志、礼仪(如献花、悼念、宗教仪式、团体聚会)以及其他某些表达内心意愿的行为等等。参见郭道晖:《论言论自由与表达权》,《炎黄春秋》2011年第1期,第43页。不过,更多学者主张,表达权、言论权利、言论自由、表达自由权等相互间的意思是通用的。参见侯健:《表达自由的法理》,上海三联书店2008年版,第3页;刘艳红:《网络时代言论自由的边界》,《中国社会科学》2016年第10期,第135-137页。为避免歧义,本文采用表达权一词,同时不对这几个概念做界别。

[4]参见注[1],R.Langton文,第338-339页。

[5]参见注[3],侯健书,第9页。

[6]See Jennifer Saul,“Pornography, Speech Acts and Context”, Proceedings of the Aristotelian Society, Vol.106,No.2(2006), pp.227-246;Nellie Wieland,“Linguistic Authority and Convention in a Speech Act Analysis of Pornography”, Australasian Journal of Philosophy, Vol.85, No.3(2007), pp.435-456;Angela Grünberg,“Saying and Doing:Speech Acts and Related Events”, European Journal of Philosophy, Vol.22, No.2(2014), pp.173-199;Mary Kate Mcgowan, Alexandra Adelman, SaraHelmers & Jacqueline Stolzenberg,“A Partial Defense of Illocutionary Silencing”, Hypatia, Vol.26, No.1(2011), pp.132-149.另参见注[1],Lynne Tirrel文,第226-243页;注[1],Leslie Green文,第285-311页。

[7]See Alexander Bird,“Illocutionary Silencing”, Pacific Philosophical Quarterly, Vol.83, No.1(2002), pp.1-15;郑光明:《不可说的在言噤声:蓝腾的反色情论证》,《欧美研究》2009年第1期,第169-224页;郑光明:《什么是言论自由》,《欧美研究》2010年第3期,第715-777页。

[8]同注[1],凯瑟琳·A·麦金农书,第16页。

[9]参见注[1],R.Langton文,第339页。

[10]国内学者对三种言语行为的翻译有不同表述。比如,有学者将之翻译为话语行为、话语施事行为、话语施效行为,参见注[2],约翰·奥斯汀文,第16-30页。为便于区分,本文将这三类分别译为:以言表意、在言行事及由言取效。

[11]参见注[6],Nellie Wieland文,第438-441页。

[12]参见[美]约翰·R.塞尔:《心灵、语言与社会》,李步楼译,上海译文出版社2001年版,第131页。

[13]See J.Hornsby & R.Langton,“Free Speech and Illocution”, Legal Theory, Vol.4, No.1(1998), p.23.

[14]同注[1],Lynne Tirrel文,第186页。

[15]参见注[1],R.Langton文,第341、342页。

[16]参见注[1],凯瑟琳·A·麦金农书,第26页。

[17]See R.Langton,“Subordination, Silence and Pornography's Authority”, in R. C. Post (ed.), Censorship and Silencing: Practices of Cultural Regulation, Getty Research Institute,1998, pp.265-268.

[18]同注[1],凯瑟琳·A·麦金农书,第35页。

[19]参见注[17],第265页。

[20]参见注[13],第25-29页。

[21]See Mary Kate McGowan, Ilana Walder, Biesanz, Morvareed Rezaian & Chloe Emerson,“On Silencing and Systematicity: The Challenge of the Drowning Case”, Hypatia, Vol.31, No.1(2016), pp.81-83.

[22]See D.Jacobson,“Freedom of Speech Acts? A Response to Langton”, Philosophy and Public Affairs, Vol.24, No.1(1995), pp.70-72.

[23]See Leslie Green,“Pornographies”, Journal of Political Philosophy, Vol.8, No.1(2000), pp.41-47.

[24]参见注[1],Leslie Green文,第289-305页。

[25]参见注[1],Leslie Green文,第307页。

[26]参见注[2],约翰·奥斯汀书,第109页。

[27]参见注[17],第276页。

[28]参见注[17],第277页。

[29]参见注[17],第275页。

[30]参见[英]以赛亚·柏林:《自由论》,胡传胜译,译林出版社2003年版,第167-221页。

[31]在美国、德国、日本等国家的宪法实践中,特别是在关乎言论自由保护的案件中,法官时常引用这两种自由观念来判定政府外在力量干涉、介入的合法性问题。

参见[美]凯斯·R.桑斯坦:《偏颇的宪法》,宋华琳、毕竞悦译,北京大学出版社2005年版;[美]罗伯特·C·波斯特:《宪法的领域》,毕洪海译,北京大学出版社2012年版;[德]康拉德·黑塞:《联邦德国宪法纲要》,李辉译,商务印书馆2007年版;[日]芦部信喜:《宪法》,林来梵等译,北京大学出版社2006年版等。

[32]参见注[30],第170-182页。

[33]See Caroline West,“The Free Speech Argument Against Pornography”, Canadian Journal of Philosophy, Vol.33, No.3(2003), p.398.

[34]参见[美]罗纳德·德沃金:《原则问题》,张国清译,江苏人民出版社2005年版,第454-455页。

[35]See Angela Grünberg,“Saying and Doing: Speech Acts and Related Events”,European Journal of Philosophy, Vol.22, No.2(2014), pp.183-186.

[36]参见注[7],Alexander Bird文,第6页。

[37]“行动展示”这一要素为笔者的概括。在奥斯汀那里,其指向是流动的。既指“公认的约定俗成的仪式、程序”,又指与言者相关的身份、语境、条件等。为区别起见,奥斯汀在在言行事中使用了“in”,而在由言取效中则用“by”。参见注[2],约翰·奥斯汀书,第117-119页。

[38]参见注[1],罗纳德·德沃金书,第310-317页。

[39]参见注[22],第183-187页。

[40]转引自张翔主编:《德国宪法案例选释》(第1辑),法律出版社2012年版,第20-47页。

[41]Colin v.Smith,439 U.S (1978).

[42]R.A.V.v.City of St.Paul,505 U.S(1992).

[43]参见注[1],R.Langton文,第339-342页;注[13],第21-37页。

[44]参见注[17],第272-278页。

[45]See Ishani Maitra & Mary Kate McGowan,“On Silencing, Rape and Responsibility”, Australasian Journal of Philosophy, Vol.88, No.1(2010), p.169.

[46]参见注[1],Leslie Green文,第301-303页;Leslie Green,“Pornographies”, Journal of Political Philosophy, Vol.8, No.1(2000), pp.35-40.

[47]参见注[17],第274-275页。

[48]郑光明教授对广义与狭义噤音作语义的化约后再进行论证。但在笔者看来,这种化约的意义并不大。事实上,格林的噤音分类是脱离语境来论证的,这才是产生诸多问题的根源所在。参见郑光明:《什么是言论自由》,《欧美研究》2010年第3期,第735-738页。

[49]参见注[6],Jennifer Saul文,第237页。

[50]关于狭义噤音“能否消除”内含的逻辑混乱难题,本文将在表达权受限制与整体/部分狭义/广义噤音的关系部分进行详细论述。

[51]同注[6],Nellie Wieland文,第443页。

[52]参见注[1],Ishani Maitra文,第317页。

[53]See Leslie Green,“Pornographies”,Journal of Political Philosophy,Vol.8,No.1(2000),p.35.

[54]有学者将部分噤音的两种情形分别称为“自我履行”及“自我满足”难题。参见郑光明:《什么是言论自由》,《欧美研究》2010年第3期,第750-751页。

[55]黑格尔的自由悖论是指,当人们依自由意志选择某一件事或某个行为时,必定会因为无法同时选择其他事情或行为而使自由受到限制。See G. W. F.Hegel,“The Philosophy of Right”, in I. Carter, M. H. Kramer and H. Steiner (eds.), Freedom: A Philosophical Anthology,Wiley-Blackwell,2007, p.22.

[56]同注[35],第179页。

[57]可能有人会发出疑问:两者的结合,为何不称为“广义整体噤音”与“狭义整体噤音”?事实上,不管何种说辞,只是修辞或表述上的差异,都在描述着噤音存在的具体样态。

[58]See Mari Mikkola,“Contexts and Pornography”, Analysis, Vol.68, No.4(2008), pp.316-318.

[59]同注[6],Jennifer Saul文,第238页。

[60]参见注[1],Ishani Maitra文,第318页。

[61]参见郑光明:《什么是言论自由》,《欧美研究》2010年第3期,第756页。

[62]See Lise Gotell,“Rethinking Affirmative Consent in Canadian Sexual Assault Law:Neoliberal Sexual Subjects and Risky Women”, Akron Law Review, Vol.41, No.4(2008), pp.876-882.

[63]参见郑光明:《什么是言论自由》,《欧美研究》2010年第3期,第760-761页;郑光明:《不可说的在言噤声:蓝腾的反色情论证》,《欧美研究》2009年第1期,第201-204页。

[64]参见注[7],Alexander Bird文,第3-4页。

[65]参见[英]约翰·穆勒:《论自由》,孟凡礼译,广西师范大学出版社2011年版,第69-71页。

[66]同注[51],第442页。

[67]郑光明:《什么是言论自由》,《欧美研究》2010年第3期,第763页。

[68]参见注[7],Alexander Bird文,第6-10页;郑光明:《什么是言论自由》,《欧美研究》2010年第3期,第763页。

[69]郑光明教授称之为“传声筒”。参见郑光明:《什么是言论自由》,《欧美研究》2010年第3期,第764页。

[70]参见注[7],Alexander Bird文,第11-12页。

[71]参见注[1],罗纳德·德沃金书,第314-315页。

[72]郑光明教授将其称为“超薄理论”。值得注意的是,郑光明教授将超薄理论视为一种言论自由的消极自由的回归,但在笔者看来,他不仅误解了比尔德的真实用意,同时也忽略了“发音管道”的通畅并不总是自然而然的,相反,在媒体时代,“发音管道”的通畅往往需要政府的积极提供。参见郑光明:《什么是言论自由》,《欧美研究》2010年第3期,第770页。

[73]该原则要求政府在对言论实施事先审查时,必须在特定时间和地点使用特定措施进行审查,同时要做到审查内容是中性的、不得构成对言论活动的完全禁止(或者存在替代性措施)以及目的具有合理性等。参见[美]唐·R.彭伯:《大众传媒法》,张金玺等译,展江校,中国人民大学出版社2005年版,第102-105页。

[74]参见注[6],Nellie Wieland文,第454-456页。

[75]Whitney v. California,274 U.S.,357377(1927).

[76]See Steven Wall,“Subjectivist Perfectionism”, The American Journal of Jurisprudence, Vol.63, No.1(2018), pp.110-112.

[77]参见注[1],凯瑟琳·A·麦金农书,第25-46页。

[78]参见注[6],Nellie Wieland文,第452页。

[79]Joseph Raz,“Autonomy, Toleration and the Harm Principle”, in Sussan Medus(ed), Justifying Toleration Conceptual and Historical Perspective, Cambridge University Press,1988, p.160.

[80]有学者从德性论的角度对言论自由进行了详实论证。See J.K. Miles,“A Perfectionist Defense of Free Speech”, Social Theory and Practice, Vol.38, No.2 (2012), pp.213-230.

[81]Abrams v.United States,250 U.S.616,624-631(1919).

[82]Charles Larmore, The Morals of Modernity, Cambridge University Press,1996, pp.156-165.

[83]See Martha C. Nussbaum,“Perfectionist Liberalism and Political Liberalism”, Philosophy & Public Affairs, Vol.39, No.1(2011), p.35.

[84]See Joseph Raz, The Morality of Freedom, Clarendon Press,1988, pp.23-27.

[85]同注[83],第33页。另参见[美]玛莎·C·努斯鲍姆:《正义的前沿》,朱慧玲等译,中国人民大学出版社2016年版,第229-246页。

[86]John Rawls, Political Liberalism, Columbia University Press,2005, p.30.

[87]参见注[86],第32-36页。

[88]关于表达权后果论与过程论的阐述,参见林子仪:《言论自由与新闻自由》,元照出版社1993年版,第16-46页。

【期刊名称】《法制与社会发展》【期刊年份】 2019年 【期号】 1