陈锐:中国传统律学新论

陈锐作者简介:陈锐,哲学博士,重庆大学法学院教授,博士生导师。

内容提要:律学是中国式的法学,是古代法律人实践智慧的结晶,发掘中国传统法文化中的优秀传统,无论如何也绕不开律学。中国传统律学不仅是释律的学问,而且是关于如何制律、用律的学问。古代律学家们发明了许多创制律典的方法,其中,比较有代表性的有“例分八字”方法、“比附”方法。中国传统律学的发展轨迹呈波浪式,经历了两个明显的上升期:第一个上升期自战国始到北宋止,顶点是北宋,而非唐代;第二个上升期在明清时期,顶点是清代,清代律学代表我国传统律学发展的最高水平。在中国传统律学发展过程中,经学虽然起了很大的推动作用,但在律学发展的起始点上,并未受经学的影响;明清时期甚至出现了律学与经学日渐疏离的现象。中国传统律学虽有很多缺陷,但其发明的律学方法至今仍有借鉴意义。

关 键 词:中国传统律学/解释法律/创制律典/波浪式前进/律学与经学 Chinese Traditional Legal Dogmatics/Legal Explanation/Law-making/Go Forward in a Wave-like Manner/Study of Confucian Classics

标题注释:本文系2015年度国家社会科学基金项目“现代法治视角下的中国传统法律方法研究”(15BFX024)。

引论:中国传统律学的现代复兴

律学是中国古代法律人实践智慧的结晶。如果要发掘中国传统法文化中的优秀传统,无论如何也绕不开律学。但在深入探究中国法律史之后,却发现了这样的奇怪现象:虽说“律学”之名在中国历史上早已有之,且律学很早就获得了官学身份,并且作为一种实践技巧,它一直在人们之间传习,但明确地以“律学”为研究对象的成果在历史上少之又少。约略到了清末民初,才有人对中国传统律学进行总括性、反思性研究,但此类研究只持续了很短的时间。随着清末“变法修律”,西方法律制度全面引入中国,传统律学赖以生存的土壤不复存在,律学这一古老的学问随之被打入冷宫。民国时期的学者大多将自己的研究热情投入到了新引入的西方法学中,以致这一时期的法学研究成果大多以“法律学”命名,学者们似乎在有意识地回避中国传统律学。新中国成立后,开始全面引入苏联的社会主义法律体系与思想,人们不仅抛弃了以“六法全书”为代表的西方资产阶级法律思想,而且对代表中国封建传统的律学思想也加以了否定,其结果就是:在一段时间里,“律学”几乎从人们的视野里完全消失。这一情形大约持续了60年左右的时间,即从20世纪初到70年代末,几乎没有人研究中国传统律学。只是到了十一届三中全会以后,才有学者开始研究“律学”。最早唤起人们律学记忆的文章是钱剑夫发表于1979年的“中国封建社会只有律家律学律治而无法家法学法治说”[1]一文。在整个20世纪80年代,律学研究仍非常萧条,研究律学的文章只有寥寥十余篇。①

律学研究在现代的复兴是20世纪90年代以后。在短短的20余年里出现了大量以律学为名的文章。其中既有对律学的总体性研究,如怀效锋的“中国传统律学述要”[2],胡旭晟、罗昶的“试论中国律学传统”[3],师棠的“律学衰因及其传统评价”[4],何敏的“传统注释律学发展成因探析”[5]等等;又有对律学的断代性研究,如何勤华的“秦汉律学考”[6]、“唐代律学的创新及其文化价值”[7],张晋藩的“清代律学及其转型”[8],俞荣根的“唐律学的起源、演进与趋势”[9]等等;还有对具体的律学流派及重要律学家的研究,如闫晓军的“走近‘陕派律学’”[10],郭东旭、申慧青的“渤海封氏——中国律学世家的绝响”[11],何勤华的“清代律学的权威之作——沈之奇撰《大清律辑注》评析”[12]等等。近年来,更是涌现了一些对律学方法进行深入发掘的新成果,如张田田的“律典‘八字例’研究——以《唐律疏议》为中心的考察”②以及拙作“‘例分八字’考释”[13]、“从‘类’字的应用看中国古代法律及律学的发展”[14],等等。

如果借助“知网”对这一时期发表的律学文章做粗略的统计,中国传统律学在近年来的复兴之势一目了然。

从上表可以看出,律学研究的成果大多集中在1990年之后。人们或许会问:在最近二十余年里,律学研究为什么会复兴?笔者推测,主要原因有二:第一,人们常说,“洋为中用,古为今用”。无论是西方的法律智慧,还是中国古代的法律经验,对于建构有中国特色的社会主义法文化来说,都是非常必要的。改革开放以来,我们在学习、消化西方的法律经验方面取得了很大成就,但却相对忽略了中国传统法文化的价值,有人甚至片面贬低、否认其价值,这对于建设有中国特色的社会主义法文化不利。因此学者们试图从中国传统律学中发掘一些有价值的东西,以期实现“古为今用,推陈出新”的目的。第二,随着我国经济实力的增强,我国法学研究者在面对西方法文化时,一方面有了充分的文化自信,另一方面也有了更多的使命感。他们认识到有必要从中华法文化中发掘一些有用的经验,为推动全世界的法治文明建设做出自己的贡献。为此,他们想到了中国的本土资源,想到了中国古代思想家的智慧,这其中当然包括中国传统律学及其体现的实践智慧。因此中国传统律学在近年来的复兴是我国经济发展的必然结果,是综合国力不断上升的产物。

近年随着律学研究的深入,人们对传统律学的理解也有了升华,这些新的认识成果需要认真总结,本文尝试在此方面做一些力所能及的工作。

一、律学不仅是解释法律的学问,而且是创制律典的学问

什么是律学?这是所有律学研究者首先需要回答的问题,学者们给出的答案可谓大同小异。师棠在“律学衰因及其传统评价”中认为:“中国古代的律学,是研究制定法的内容及其如何适用的问题。它的研究对象是业已颁布的现行法,主要采用注释诠解的经学方法,目的在于将制定法更加妥贴地适用于实践。”[4]张中秋在“论传统中国的律学——兼论传统中国法学的难生”一文中解释道:“传统中国的法律学术从汉代开始,转变成为一种依据儒家经典对制定法进行讲习、注释的学问,历史上称之为‘律学’。‘律学’主要是从文字、逻辑和技术上对法律条文进行详细解释,关注的中心问题是刑罚的宽与严、肉刑的存与废、律、令等法条的具体运用以及礼与刑的关系等……律学的根本特征是对制定法作文字和逻辑上的解释,并不着力探求学理,也不着意批判,目的是有利于制定法的宣传与实施。”[15]胡旭晟、罗昶在“试论中国律学传统”一文中阐释道:“中国古代的法律学术和法律教育,大体上可以通称为‘律学’,它以阐明律意、辨析法律规则、解释法律概念和术语以及培养法律人才为基本内容,而以加强用律执法为首要目标。”[16]沈岚在“中国古代律学浅论”一文中,对中国古代律学的基本内容进行了说明,她认为,中国古代律学包括以下几方面内容:(1)解释法律概念和术语,这是律文注释的基础;(2)诠释法律条文,这是绝大多数律学作品的主要内容;(3)探究律文的篇目沿革,任何一门学问的深入发展,都离不开对其历史的考察;(4)阐发法律原理,每一部律学作品都是以一定的法理为基础的;(5)宣传法律知识;(6)比较各朝律条得失[17]。

现代学者对中国传统律学的定义与内容似乎达成了某些共识,即律学主要是解释和适用制定法的学问。这一界定当然有一定道理,也确实涵括了律学的主要内容,但仍稍嫌狭窄,因为它遗漏了律学的另一重要内容,即律学不只是解释法律的学问,而且是创制律典(即制律)的学问。在《唐律疏议》被创制出来之前,汉晋时期的律学家们除了负责日常的法律解释工作外,还担负起了创制律典(即立法)的任务。《汉书》《晋书》《隋书》等史书对此有非常多的记载。

众所周知,汉代的律学家一直为汉律的繁苛所苦,《成帝纪》提到,(汉)“律令繁多百有余万言”[18](P.220),《盐铁论》评论道:“方今律令百有余篇,文章繁,罪名重,郡国用之,疑惑或浅或深,自吏明习者不知其处,而况愚民乎?”[19](P.565)汉代的律学家一直面临如何删繁就简、如何使汉律体系化的问题,应劭、鲍昱、陈宠等律学家进行了一系列探索。据《晋书·刑法志》记载,应劭“撰具《律本章句》、《尚书旧事》、《廷尉板令》、《决事比例》《司徒都目》《五曹诏书》及《春秋决狱》……又集《议驳》30篇,以类相从……”[20](P.600)《后汉书·郭陈列传》说到:“宠为昱撰词讼,久者数十年,事类溷错,易为轻重,不良吏得生因缘。宠为昱撰词讼比7卷,决事科条,皆以事类相从。昱奏上之,其后公府奉以为法。”[21](P.1048)应劭、鲍昱、陈宠从事的不过是对当时已存在的法律解释、既判的案例、国家已颁布的法令、行政司法惯例等进行汇编、整理并使之条理化的工作,这实际上是一种立法工作。

如果说汉代的律学家在创制律典方面只是做了一些零碎的工作,曹魏时期的律学家则进行了大量整体性的建构工作,《晋书·刑法志》对此有非常详尽的论述:“(汉律)《盗律》有劫略、恐猲、和卖买人,科有持质,皆非盗事,故分以为《劫略律》。《贼律》有欺谩、诈伪、逾封、矫制,《囚律》有诈伪生死,《令丙》有诈自复免,事类众多,故分为《诈律》。《贼律》有贼伐树木、杀伤人畜产及诸亡印,《金布律》有毁伤亡失县官财物,故分为《毁亡律》。《囚律》有告劾、传覆,《厩律》有告反逮受,科有登闻道辞,故分为《告劾律》。《囚律》有系囚、鞫狱、断狱之法,《兴律》有上狱之事,科有考事报谳,宜别为篇,故分为《系讯》、《断狱律》。《盗律》有受所监受财枉法,《杂律》有假借不廉,《令乙》有呵人受钱,科有使者验赂,其事相类,故分为《请赇律》。《盗律》有勃辱强贼,《兴律》有擅兴徭役,《具律》有出卖呈,科有擅作修舍事,故分为《兴擅律》。《兴律》有乏徭稽留,《贼律》有储峙不辨,《厩律》有乏军之兴,及旧典有奉诏不谨、不承用诏书,汉氏施行有小愆之反不如令,辄劾以不承用诏书乏军要斩,又减以《丁酉诏书》,汉文所下,不宜复以为法,故别为之《留律》。……上言变事,以为《变事令》,以惊事告急,与《兴律》烽燧及科令者,以为《惊事律》。《盗律》有还赃畀主,《金布律》有罚赎入责以呈黄金为价,科有平庸坐赃事,以为《偿赃律》。律之初制,无免坐之文,张汤、赵禹始作监临部主、见知故纵之例。……科之为制,每条有违科,不觉不知,从坐之免,不复分别,而免坐繁多,宜总为免例,以省科文,故更制定其由例,以为《免坐律》。”[20](P.601)

或许是由于曹魏律学家的工作过于出色,以致晋代律学家只能从事一些小修小补的工作。据《晋书·刑法志》记载:“文帝为晋王,患前代律令本注烦杂,陈群、刘邵虽经改革,而科网本密,又叔孙、郭、马、杜诸儒章句,但取郑氏,未为偏党,未可承用,于是令贾充定法律……就汉9章增11篇,仍其族类,正其体号,改旧律为刑名、法例,辨囚律为告劾、系讯、断狱,分盗律为请赇、诈伪、水火、毁亡,因事类为卫官、违制,撰周官为诸侯律,合20篇,620条,27657言。”[20](P.602)由以上史料可知,唐代以前的律学家们面临的主要任务是创制律典,因此,他们将大量的功夫花在“制律”上,这使得立法问题成为唐代及之前律学的重要内容,

也使得唐之前的律学具有“建构主义”特点,不同于唐以后的“注释律学”。虽然唐以后的律学在总体上带有“注释律学”的特点,但并不表明,唐以后的律学家不重视立法工作。与前代律学家相比,唐以后的律学家非常重视对立法方法的总结,他们从《唐律疏议》等古代律典中总结出了有中国特色的立法方法——“例分八字”。所谓“例分八字”,指的是“以、准、皆、各、其、及、即、若”八个字,它们经常以“凡例”的形式出现在律典正文的前面。清代的王明德在《读律佩觿》中称它们为“律母”,并认为,“必于八字义,先为会通融贯,而后可与言读法”[22](P.2),而后才能理解“前贤制律明义之大旨”[22](P.3)。王明德之所以将这八个字作为读律必须掌握的方法,是因为他认识到,这八个字是前代制律者有意运用的立法技巧。钦定《大清会典》称这八个字为“律之书法”③,即是强调其对于立法的价值。

我们之所以称“八字”为立法方法,是因为其在建构律典的过程中起着重要作用,并且是律学家们有意为之的。如果把制定律典的活动比喻为建造中国传统卯榫结构的房子,就很容易理解这八个字的作用。众所周知,建房之前首先要准备大量的建筑材料,如砖、瓦、木头等等,汉晋之际的立法与司法实践已为律学家们准备好了大量的材料。其次,需要搭建房屋的框架,这一框架主要由“大梁”“桁条”“椽子”等组成。前述的汉晋律学家们对法律大类进行重新划分的活动即属于架设“大梁”的活动。在大梁架设好之后,还要铺设桁条与椽子,“若”“即”的作用类似于建房用的“桁条”,因为所有的法律规范要么呈一种假言结构,要么呈一种直言结构,因此,其要么以“若”为端词的假设性语句来表达,要么以“即”为端词的直言语句来表达。有了桁条还不够,还需要铺设椽子,只有依靠众多的椽子才能把更细小的建筑材料串联起来,“以”“准”“皆”“各”四字即起到了“椽子”的作用。具体而言,“以”“准”的作用是建构行为类型,即把那些具有相同或相似属性、互不隶属的单个行为(砖瓦)归属为一类;“皆”“各”的作用则是对法律后果进行类型化处理,如此才能做到相同(或相似)的行为相同(或相似)处理。故这四个字及其所在的语句构成了法律大厦的“椽子”。“其”“及”则好比“铆钉”或“榫头”,将主梁、桁条以及其他建筑材料连接起来,使之成为一个密不可分的整体[13]。

除了“例分八字”这一有中国特色的立法方法以外,唐代的律学家还在立法时有意识地运用了“比附”的方法。如《唐律疏议·名例律》“除名比徒三年”条规定:“诸除名者,比徒三年;免官者,比徒二年;免所居官者,比徒一年。流外官不用此律。谓以轻罪诬人及出入之类,故制此比。”[23](P.38)亦即此条将除名、免职与“徒刑”这两种性质不同的刑事处分相比附。“称道士女冠”条将道士、女冠与师主之间的关系比附为伯叔侄关系,将观寺中的部曲、奴婢与上座、观主、监斋之间的关系比附为“部曲、奴婢与主之期亲关系”:(道士、女冠)“若于其师,与伯叔父母同。其与弟子,与兄弟之子同。余道士,与主之缌麻同。”[23](P.93-94)在这两条中,“比附”不再是一种司法方法,而是一种立法方法,类似于现代法学中的“拟制”方法。日本学者中村茂夫在研究“比附”时注意到了这一点,他评价说:“比附在旧中国法律中不可或缺的最重要的理由在于法的构造本身……比附在旧中国的法律制定方面发挥过作用。”[24](P.284)

综上所述,中国古代律学家不仅关心法律适用问题,而且关心立法问题,他们在法律实践中总结出了一些独特的法律解释方法与立法方法,因此,中国传统律学不仅是一种释律的学问,而且是一种制律、用律的学问。

二、中国传统律学发展轨迹:一种波浪式上升的曲线

中国传统律学的发展问题是一个综合性问题,包括律学的产生与发展轨迹等,学者们的看法不尽一致。

首先,关于律学的起源,大致有三种观点。第一种观点认为,中国古代律学产生于春秋时代。武树臣在“中国古代的法学、律学、吏学和谳学”一文中认为:“春秋战国是成文法产生和定型的时期……郑子产‘铸刑书’,邓析‘作竹刑’,晋赵鞅‘铸刑鼎’,终于掀起成文立法的大潮。与此同时,以讲求‘成文法条之所谓’为内容的律学应运而生了。当时的‘刑名之学’与逻辑学的‘形名之学’是同步发展的。”[25]第二种观点认为,中国古代律学起源于战国时期,这是大多数学者的观点。如沈家本、程树德认为,中国古代律学“战国时最盛”,出现了数量众多的法家人物与著作,如李悝、商鞅、申不害、处子、慎到、韩非、游棣子,等等[26](P.41)。怀效锋明确表示,“(律学)发轫于商鞅变法”[2]。第三种观点认为,中国古代律学起源于汉代。如张友渔在《中国大百科全书》(法学卷)“总序”中说到,“从汉代起,在法学领域出现了通常所说的律学”[27](P.5)。刘笃才[28]、张国华等学者[29](P.20)持大致类似的观点。

其实,如要讲清律学的起源,需了解律学产生的条件。由于律学是以成文法为研究对象的学问,因此,只有在成文法出现且达到一定规模之后才能产生律学;同时,作为一门学问,需要有专门的研究者对之进行有意识的研究,这是律学产生的两个最基本条件。我们不能由史书上说到楚有“仆区之法”、晋有“被庐之法”[30](P.1407)以及郑子产“铸刑书”、邓析“作竹刑”、晋赵鞅“铸刑鼎”,就推断说,律学产生于春秋时期。因为这一时期的立法数量有限,支离破碎,且无人有意识地对成文法进行汇编、整理,因此,根本称不上律学研究。邓析虽基于法律适用的需要而“作竹刑”,且对某些法律概念进行了辨名析理式的剖析,但并未达到研究的层次。公允地说,律学产生于战国时期,最早的律学家当属李悝。《晋书·刑法志》说到:“悝撰次诸国法,著法经。以为王者之政,莫急于盗贼,故其律始于盗贼。盗贼须劾捕,故著网捕二篇。其轻狡、越城、博戏、借假不廉、淫侈、踰制以及杂律一篇,又以具律具其加减。是故所著6篇而已,然皆罪名之制也。”[20](P.600)也就是说,李悝依据一定的标准,将当时散见于各诸侯国的法令汇编起来,重新分类,确定次序,最终形成了比较系统的《法经》。这种将“局部法”汇编、整理为“一般法”的过程显然是有意识的研究过程,因此,李悝对法律的研究当属律学之肇始。商鞅不过是继承了李悝的工作,故沈家本说:“商鞅之法,故李悝之法也”[31](P.1365)。当然,商鞅根据变法的需要,加入了一些新的东西,“鞅之变者,牧司连坐之法,二男分异之法,末利怠贫收孥之法。”[31](P.1365)至于一些学者将律学的起源推迟到汉代,这一说法难以得到大多数学者的认同,因为学者们公认,汉代是中国古代律学最兴盛的时期之一,而非起源时期。

需要注意的是,沈家本在谈到战国时期的法家人物时列出了李悝、商鞅、申不害、处子、慎到、韩非、游棣子等人,这些人是否全都是律学家呢?其实不然,如果一个法家人物只留下了一些法律思想,而未进行具体的法律整理、汇编、注释等工作,则不属于律学家,典型的如韩非。我们不能将中国历史上的“法家”与“律学家”混为一谈,因为很多律学家恰恰来源于儒家学派,④这在汉晋之际尤为明显,著名的如郑玄、马融等皆为一代大儒。⑤不惟如此,律学还是一门超越学术门派的学问,儒、法、道、玄等都牵涉于其中。

其次,关于律学的发展轨迹,大致有两种观点。一种观点认为,律学产生于战国时期,秦代开始衰落,因为“百家争鸣”的局面已然结束,私家学说被禁止,律学知识为官府所垄断,“欲学法令者,以吏为师”。但自汉晋时始到唐宋时止,中国古代律学进入盛世;元代废除了律博士之官,法学(或律学)自此而衰,明、清两代不重视法律,律学日衰。⑥按照这一观点,中国古代律学发展的主要轨迹似乎呈抛物线状(见图中的虚线C)。这一观点得到了大多数法史学者的认同[32]。当然,也有学者持第二种观点,如怀效锋认为,“(律学)发轫于商鞅变法,兴起于汉,繁荣于魏晋,成熟于唐,衰微于宋元,复兴于明,至清而终结。”[2]按照第二种观点,中国古代律学发展的主要轨迹呈波浪状,即出现了双高峰,一是唐代,另一是明清(见图中的虚线B)。

在这两种说法中,笔者更倾向于第二种说法,但同时觉得,第二种说法也存在一些问题:一是不够准确,二是过于笼统,未能全面揭示中国古代律学发展的全貌,因此,需要稍作修正(见图的实线A)。

中国古代律学发展轨迹

第一个重要修正是:笔者认为,自魏晋到唐宋是中国古代律学发展的第一个上升期,其顶点应是宋代(更具体地说,应为北宋)而非唐代,理由有二:第一,宋代的律学作品远超唐代。据《新唐书》记载,唐代刑法类书籍有“28家,61部,1400卷”[33](P.977),其中可称为律学作品的只有寥寥十余部,如《永徽律》、《律疏》、赵仁本的《法例》、崔知悌的《法例》、王行先的《律令手鉴》、裴广庭的《唐开元格令科要》、卢纾的《刑法要录》、李崇的《法鉴》、李保殷的《刑律总要》、王朴的《律准》,等等。《宋史·艺文志》记载的刑法类书籍达到了“221部,7955卷”[34](P.3425-3429),法史学者徐道邻评价说:“中国过去的朝代,官家所藏前朝及本朝的法典和法律书,要算宋朝为第一。”[35](P.297)除了保留前代的律学作品外,宋代律学家创作的律学作品也要比唐代多,代表性的律学作品有:黄懋的《刑法要例》、张员的《法鉴》、张履冰的《法例六赃图》、孙奭的《律音义》、赵绪的《金科一览》、刘高夫的《金科玉律总括诗》、王键的《刑书释名》、刘筠编著的《刑法叙略》、傅霖的《刑统赋》等等。第二,宋代的律学水平较唐代为高。我们可以从北宋初期人们即已总结出了“例分八字”看出这一点。⑦具体而言,宋代律学的主要进步表现在以下几方面:首先,从形式上看,《宋刑统》的结构体例虽大体采自《唐律疏议》,但已有创新:《宋刑统》在律文、注、疏议之外,附上了相关的令、格、式、敕、起请等条文。因此,《宋刑统》尽管在法律注释水平方面未超越《唐律疏议》,但在体例上却有所创新,即《宋刑统》将律文、注解、疏议、令、格、式、敕、起请等全部综合在一起,带有集大成的味道[32]。其次,宋代出现了新的律学形式,即法律歌诀。北宋傅霖的《刑统赋》应是最早试图用朗朗上口的歌诀表达整个律典的作品;同时还出现了赵绪的《金科一览》、刘高夫的《金科玉律总括诗》以及无名氏的《金科玉律》等概括律意的法律歌诀,这些歌诀的出现丰富了律学的形式,对法律的传播起到了很大的推动作用。再次,宋代还出现了以前未曾有过的法律图表,如张履冰的《法例六赃图》2卷、无名氏的《九族五服图制》1卷,等等,这些图表一方面是法律规定的细化,另一方面也有所深化。此外,孙奭的《律音义》与《律音义释文》对五刑、笞、杖、徒、流、死、御宝、县令、官当、自首等700多个字、词、短语作了注释和解析,虽说这些注解主要是对宋以前历代法学研究成果的吸收和重述,但也存在一定的创新。正是由于有了以上这些创造性的工作,宋代律学才攀上了律学发展第一个上升期的顶点。

有学者认为,宋代律学开始走下坡路,理由是:宋代官方不重视律学及律学教育,律博士的人数与品秩急剧下降[15],且当时的学者普遍轻视律学,以致有苏轼的“读书万卷不读律”之讥。这一论断过于笼统。首先,我们应对“宋代”做进一步的细分。准确地说,北宋时期律学仍在向前发展,

只是在南渡以后,律学发展才停滞下来。其次,学者们可能误读了苏轼,因为苏轼的原话是:“读书万卷不读律,致君尧舜终无术”,恰恰强调读律的重要性。再次,律博士人数与品秩的下降虽多少能反映官方对律学的态度,但其实与律学的盛衰并无直接关联,因为在中国历史上,律博士从来不是发展律学的主力。最后,宋代的律学教育非常发达,不仅中央机关置有律学,设有律博士多名⑧,科举应试也重视考法律⑨,试图使“经生明法,法吏通经”[32](P.299),而且很多村学、乡学里都专门教授律学、讼学等实用性学问,以致出现了“业觜社”之类的专门教习律学、讼学的学校,学律者也非常踊跃,“常数百人”[36])。或许正是由于自上而下对法律知识的重视,才使得律学在宋代仍在向前发展。

第二个重要修正是:笔者认为,自明至清是中国古代律学发展的第二个上升期,明清律学不只是简单地复兴唐宋律学,而是在唐宋律学的基础上攀上了新高峰。也就是说,中国古代律学的最高峰既不在唐代,也不在宋代,而是在清代。

笔者的这一观点与大多数法史学者的观点不一致。因为大多数学者认为,中国古代律学发展的最高峰在唐代,如前所列的两种观点虽对中国古代律学的发展轨迹有不同认识,但对唐代是中国古代律学最高峰并无分歧。人们为什么习惯性地抬高唐代律学而贬低明清律学呢?原因有以下几点:第一,可能与人们推崇《唐律疏议》有很大的关系。《唐律疏议》确实是中国古代最重要的律典,《四库全书总目提要》赞其“一准乎礼,得古今之平”[37](P.1350)。元代的柳赟在其主持刻版的《唐律疏议》序中也对唐律备加推崇:“非常无古,非变无今。然而必择乎唐者,以唐之樱道得其中,乘之则过,除之则不及。过与不及,其失均也。”[38](P.663-669)笔者无意贬低唐律的地位,但我们不能由唐律是代表中国古代最高水平的律典,就推导说唐代的律学也处于最高水平,两者不能等量齐观。第二,人们贬低明清律学,可能与人们的这一观念有关:自唐代以后,中国古代律学逐渐失去了精神内核,因此难言兴盛。如苏亦工认为,“仁与不仁之价值探究正是法学能否获得发展的前提和基础。而那只‘学习法令’,却不敢探问法令背后之价值基础的所谓律学,恰如阉割过的生命,全无了激情,又岂有兴盛之望?……清代律学之沉湎考据,流于琐屑,不过无心、无本的小学,何言盛世?”[39](P476-480)苏亦工的这一论断很有代表性,但我们注意到,苏文一方面有意识地区分了法学与律学,其主旨是探讨中国古代法学的兴衰;但另一方面,他又将法学、律学混合在一起,不加区分地予以批判。笔者认为,苏文有关中国古代法学盛衰的观点有一定的道理,但套用到律学之上就未必妥当,否则没有必要区分“法学”与“律学”。第三,有人贬低明清律学,是因为他们看到,明清时期律学的地位一直在下降,逐渐流于末学,儒家学者大多不愿意从事律学研究。其实,在中国历史上的大多数时期里,律学都不是显学,纵使在两汉时期律学研究很兴盛,但相对于经学来说,律学仍处于相对次要的地位。故我们说,律学的兴衰是相对律学本身而言的,而非以经学为参照系,因此,不能因为律学社会地位的下降而断言其处于衰落之中。

其实,在明清时期,中国传统律学获得了比唐宋更好的发展,这首先表现在:明清时期的律学作品在数量上比唐宋要多得多。有学者统计,有明一代,官方律学仅有《律令直解》《大明律附例》等数部,但以注释《大明律》为主要内容的存世私家律学著作有50余部,另有40余部存目留存[40]。清代私家注律之风更盛,据不完全统计,终清之世,光是私家注本就有百余家,计150余种[41](P.453)。

除数量因素外,明清时期的律学作品在质量上也远超前代,出现了一些带有总结性特点的律学作品,这是前代所没有的。著名的如何广的《律学辩疑》、雷梦麟的《读律琐言》、陆柬的《读律管见》、薛允升的《读例存疑》、王明德的《读律佩觿》,等等。此外明清时期出现了大量辑注作品,注律较以往更为精确,这在沈之奇的《大清律辑注》中表现得最为突出。

《大清律辑注》是清初律学家沈之奇吸收前代权威性律注的作品。与前代律学作品相比,《大清律辑注》更注重解释法条中出现的每一个重要概念,且以极尽精微为能事。如,在“应议者犯罪”条中,出现了“取旨”与“请旨”两个概念,前代律学家对此没有区分与说明。沈之奇认为,两者有细微的区别:“此‘取’字之义与‘请’字不同。取者,听候裁夺之意,谓是应议之人犯罪,不敢辄请勾问,应死不敢正言绞、斩,皆听候裁夺也。请者,则先酌定如何奏请而行尔,故应多官会议则曰请议。”沈之奇还界定了“区处”与“判决”:“分别事情曰区,决断其罪曰处”[42](P.16),“判断其事曰判,论决其罪曰决”[42](P.18)。沈之奇尤重区分相近的概念,如特别区分了“罪同”与“同罪”这两个重要的概念:“律内有言罪同者,与同罪语意似同而实异。同罪者,此之所犯,即照彼之罪名科之,而犯罪之因则异也。罪同者,谓推其过恶,情与相类,权其轻重,实与相等,其罪既同,不必更论,故称罪同者,至死不减等也。”[42](P.10)“科同罪者,必曰‘与同罪’。因人之罪而罪之也;科罪同者,但曰罪同,因罪之同而同之也,其义自异。”[42](P.111)沈之奇还擅长通过分类技术,发现法律中的未尽之处(即法律漏洞)。沈之奇的注释虽有过于苛碎之嫌,但毋庸讳言,其精密性胜过前代,以致“清律例集注叙”赞叹:“其于律文逐节疏解,字字精炼,无一言附会游移。遇疑似之处,引经质史,酌古斟今,必归至当。”[43](P.2)

明清时期律学繁荣,非前代可比拟,还表现在明清的律学作品分工越来越细,形式更加多样。与唐宋时期律学作品常常熔考证、解释、图表于一炉相比,明清的律学作品明显有了分工,表现得越来越专门化。到了清代,这种专门化趋势更加明显。张晋藩先生在对清代私家注律作品进行分析时发现,清代的律学作品在风格上可分为五个大的类别,即辑注本系统、考证本系统、司法应用本系统、图表本系统、歌诀本系统[41](P.453-463)。每一类别都有自己的优长,这是律学研究转向深入的标志。

或许有学者对明清律学的这一发展趋势不屑一顾,因为他们认为,明清律学过于追求“精细”、“实用”,逐渐沦为一种“术”,这是律学的堕落,而非发展。笔者不赞成这一观点,因为从本质上讲,中国传统律学本来就是一种“术”,一种集立法术、法律解释术与司法术于一身的学问,以追求准确、细致、可靠、完全为尚。因此,追求“精细”、“实用”并非律学的缺陷,恰恰表明传统律学是循着“术”的理路向前发展的。正如杜预所说,律学“非穷理尽兴之书也。故文约而例直,听省而禁简。例直易见,禁简难犯。易见则人知所避,难犯则几于刑措。刑之本在于简直,故必审名分……”[43](P.669)并且,明清律学并未抛弃作为中国古代法律灵魂的儒家思想,只是没有引入新的思想而已。明清律学作品之所以没有言必称儒家经义,是因为自唐代以来,儒家经义已完全融入了法律与律学之中,根本无需经常提及;加之明清律学作品分工日细,很多律学作品为突出自己的特色,不再像唐宋时期那样追求面面俱到。

以上,我们笼统地将明清律学放在一起论述,如果进一步细分,又会发现,清代律学在明代基础上又有了新发展。⑩除了刚提及的清代辑注作品在注律的精密性方面略胜明代同类作品以外,清代的法律歌诀也比明代发展得更为完善。

如前所述,最早的法律歌诀出现在宋代(11),代表性的歌诀有傅霖的《刑统赋》、刘高夫的《金科玉律总括诗》、无名氏的《金科玉律》,等等[31](P.3429)。宋代的法律歌诀不仅数量偏少,而且带有浓重的“文人气”,主要在受过较好教育的文人之间流传。明代的法律歌诀不仅数量大增,而且逐渐进入寻常百姓家。当时,流传较广的法律歌诀不下二十余种:(1)例分八字西江月;(2)律卷总条款名歌;(3)问拟总类歌;(4)妇人纳钞歌;(5)纳米歌;(6)迁徙歌;(7)诬告折杖歌;(8)五刑条例;(9)在外纳赎歌(或收赎歌);(10)刺字不刺字;(11)纳纸不纳纸;(12)比附律条;(13)警劝律例歌;(14)犯奸律歌;(15)警劝西江月;(16)为政规模节要论;(17)金科一诚赋;(18)工价罪赎歌;(19)故出入人罪歌;(20)不准家人共犯歌诀;(21)律不准首歌诀,等。这些歌诀大多收录在民间刊印的一些日用类书中,如徐企龙编的《新刻全补士民备览便用文林汇锦万书渊海》、余象斗编的《新刻天下四民便览三台万用正宗》、徐会瀛编的《新锲燕台校正天下通行文林聚宝万卷星罗》等等(12)。虽然明代的法律歌诀对普通民众了解明律有一定的帮助,客观上起到了普及法律知识的作用,但其缺点同样明显:过于通俗、琐碎,对法律的介绍既不准确,也不全面,因此,对于那些专门从事司法的人员来说用处不大。清代的法律歌诀一改明代之弊,出现了很多专业性强的法律歌诀。著名的如梁他山的《读律琯朗》(13)、程梦元的《大清律例歌诀》[45]、程熙春的《大清律七言集成》[46](P.10-431)、林起峰的《大清律例歌括》[47](P.1-68),等等。如果比较明清的法律歌诀,就会发现,清代的法律歌诀显然比明代的水平更高:首先,清代的法律歌诀是专业型法律歌诀,明代的法律歌诀只能算业余型法律歌诀;其次,清代的法律歌诀属律注型歌诀,与律文的契合程度高,其完整性、可靠性远超明代歌诀。明清法律歌诀的上述差异或许是明清律学水平高低的缩影。

综上所述,我国古代律学的发展轨迹并不是抛物线,而是波浪式上升的曲线,它经历了两个上升期:自战国至北宋是律学发展的第一个上升期,南宋至元代律学水平稍有下降;到了明代,中国传统律学又开始复兴,进入第二个上升期。并且,第二个上升期的律学成就比第一个上升期更高。因此,中国古代律学发展的顶点并不在唐代,而在清代。而且我们注意到,在律学发展的这两个不同阶段,由于律学家们面临的任务略有不同,因此,律学的特点也有差异。在第一个上升期,律学家们面临的主要任务是如何创制一部好的律典,因此,他们的工作带有“建构性”特点。同时,这一时期的律学发展还具有“收敛性”特点,即由汉晋时期私家注律“百花齐放”的局面演化为唐代官方注律定于一尊的“大一统”局面。在第二个上升期,律学家们的主要工作变得复杂起来:一方面面临着如何更精确地解释律典的任务,另一方面又面临着宣传律典、推广律典的任务,同时还需要将新出现的社会现象尽可能地纳入律典之中,因此,律学家们这一阶段的工作带有“解释性”、“发散性”特点。所谓发散性,指的是明清时期的律学发展方向不是单一的,而是沿着不同的方向发展,产生了风格各异的律学作品,即产生了前面说到的私家注律五大系统。其实,这五大系统又是沿着两个不同方向发展的:一是向着更精确、更专业的方向发展,于是产生了各种各样的辑注作品与考证作品;另一是向着更通俗、更实用的方向发展,于是产生了大量的法律歌诀与图表。

总而言之,无论向哪个方向发展,律学在明清时期仍在按自己的理路向前发展,笔者认为,所谓明清时期律学衰落的说法不能成立。只是到了清朝末年“变法修律”,开始引入西方的法律制度,中国传统律学才出现了断崖式的衰落,即由最高点一下子跌到最低点,这是世界法学史上令人瞠目结舌的现象。

三、律学与经学的关系:从分到合,由合再分,否定之否定

谈及中国传统律学的发展,就不得不讨论律学与经学的关系。毋庸置疑,我国古代经学与律学的关系非常密切。在某种程度上甚至可以说,经学是我国传统法律及律学的灵魂。自汉中期直到清代,两者紧紧地缠绕在一起,律学的进步在很大程度上受到了经学的影响。因此,无论如何强调经学对于律学的重要性都不为过。但同时也应注意到,在律学发展的两端,

经学要么没有影响,要么影响力在逐渐减弱。在律学产生之初,即战国时期,推动法律及律学发展的主要力量是律学家、法家以及名家。当时的儒家学者扮演着保守的角色,曾经一度反对颁布成文法,对于律学更是持消极的态度。及至秦代,儒家学说遭到禁锢,私学被禁止,“欲有学法令,以吏为师”[48](P.181),律学成为一门官方的学问,崇尚法家学说的官员成了律学的积极推动者。在此一时期,律学与经学尚无任何瓜葛。由这一点可以看出,如果没有经学,律学也会产生出来,只是与现存的律学有很大差异而已。

从汉代中期开始,儒家在政治上开始抬头,并一跃成为官方哲学,儒家所治的经学也开始渗透到律学中来,并最终引领律学的发展,这一过程一直持续到清代。正如蒙文通先生所言:“由汉至明清,经学为中国民族无上之法典,思想与行为、政治与风习,皆不能出其轨范。虽二千年学术屡有变化,派别因之亦多,然皆不过阐发之方面不同,而中心则莫之能异。其力量之宏伟、影响之深广,远非子、史、文艺可与抗衡。”[49](P.209)如果认真品读不同时期的律学作品,会发现,每一时代经学风格的变化会直接或间接地反映到律学中来。如我们可以从张斐的《注律表》中读出魏晋玄学的味道,从宋明的某些律学作品中读出理学的味道,从清代的某些律学作品中读出考据学的味道。张晋藩先生在“清代律学及其转型”一文中指出:“作为清朝文化的集中代表的考据之学,必然影响到清代的律学。在清代的律学系统中,以考证为特点的注律著作,成为一个重要的系统。这个系统致力于考证条文的沿革变化,并进行历史的探源溯流,通过历史的钩沉遗缺、参校得失,阐释立法的原意及变动的因由,使‘用法者寻绎其源,以明律例因革变通之理’。”[8]

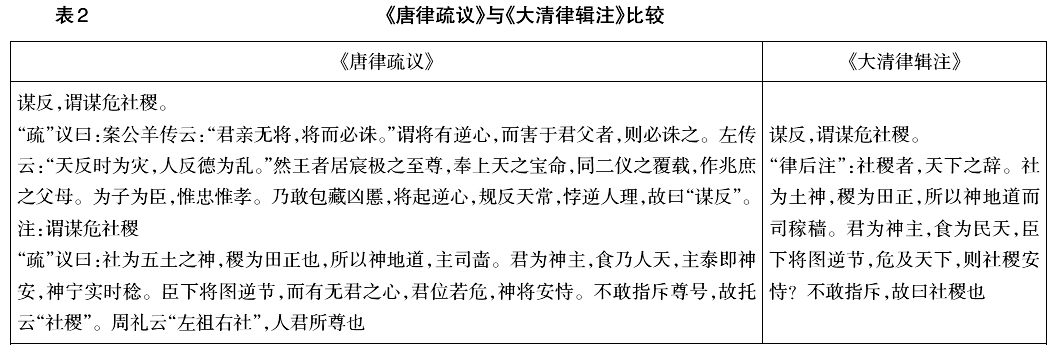

以上呈现的是律学总特征,不足以刻画其细部特征。因为从明代开始,律学的发展出现了新苗头,即很多律学作品并没有明显的经学标志。如王肯堂的《笺释》[50]、陆柬的《读律管见》[51](P.362-384)与无名氏所撰的《大明律讲解》[52](P 362-384)《大明律集解附例》[53](P.385-397)等律学作品注重对大明律的条文进行直接解释,抛弃了唐律采用的“疏议”体裁。特别是在论证某一规定的正当性时,不再从儒家经义的角度立论,而是从法律规定本身(或相关的律学著作)出发进行注解。这一特点在清代沈之奇的《大清律辑注》中表现得更明显。我们不妨以《唐律疏议》与《大清律辑注》“十恶”条关于“谋反”的规定及解释为例来说明这一问题。

从表2可以看出,《唐律疏议》在注释律条时,习惯引用儒家经义证明某一规定的正当性,经学的影响非常明显。而《大清律辑注》的注释非常简略,不过是对律条中出现的语词进行一些解释、说明,并未突出经学的地位。而且,在《大清律辑注》中,沈之奇经常运用的解释法律的方法是体系解释方法,突出的是“以律注律”。沈之奇注律惯用的话语是:“蒙上条之意而言之”“此条当与……条合看”“此……律须参看”“此条与……律相互发明”“此条当随上下文参看”“此条与……条有互见之义”,等等。在“略人略卖人”条中,沈之奇明确地说到:“本条题目‘略人略卖’,内曰设方略而诱取,曰略卖,曰被略,曰和同相诱,曰相卖,曰被诱,曰略诱,曰和诱,字面参差不一,律文简严,或互文见意,或举此该彼,当随上下文义参看,不可以词害意也。”[42](P.619)

不惟辑注作品如此,一些总结性的律学作品,如王明德的《读律佩觿》等也具有上述特点,法律歌诀与法律图表更无经学影响的痕迹。这说明,在明清时期,律学的某些分支逐渐挣脱了经学的束缚,走上了独立发展的道路,正演变成一种“纯粹的”律学。(14)这一方面是律学发展的必然结果,另一方面也与明清时期(特别是清代)很多律学作品是由所谓的“刀笔吏”炮制出来的有很大关系。这些刀笔吏基于实用的需要,提倡对法律进行简明的注释,抛弃了繁琐的经学论证方法,以致我们难以从这些律学作品中窥见经学的影子。

综上所述,律学与经学的关系经历了从分到合,由合再分的否定之否定过程。在律学发展的早期,经学尚未发展起来,律学主要是由法家学者们发展起来的,故而经学对律学没有什么影响,并且,由于法家在战国时期及秦代风靡一时,儒家受到压制,因此,律学的地位要优于经学。但从汉中期起,儒家开始登上政治舞台的中心,儒家学者或引经注律,或“春秋决狱”,经学开始主宰律学,并将律学推向了新高度。此一时期,律学不过是经学的婢女。但在明清时期,律学中的某些分支开始疏离经学,逐渐演变成一门自足、专门的学问。

四、中国传统律学的现代价值

自清末“变法修律”开始,国人开始抛弃中国传统法律,以传统法律为研究对象的律学随之淡出了人们的视线,以致在很长时间里人们几乎闭口不提“律学”。自上一世纪90年代以来,学者们才开始重视中国传统律学这一古老的法律智慧,研究成果也随之多了起来,但学者们对中国传统律学的评价仍然不高。师棠的评价很有代表性,他认为,“律学本是介于制定法与社会实践之间的桥梁,其价值取向是功利的。也就是说,其旨趣在于对律文的注释,以期更加准确地适用法律。因此,其研究的兴趣始终在于现行法律,完全服务于统治者的需要,是统治者权力法定化的理论解说。这种研究对象单一化之心态,铸成思维定向,对法律的研究只能是实证的,只能是对现行律文的注释和讴歌。同样是对法的功能性研究,却缺乏对法律适用普遍原理的研究,更缺乏对法的适用效果、目的、障碍以及法的价值取向等理论的研究。可以说,古代律学传统在研究对象上将动态的法律适用视作静态的律文注释,这一传统,仍影响并禁锢着现代法学和部门法理论的研究。”[4]

在师棠看来:传统律学专注于对现行的制定法进行解释,不太关心法律背后的价值,不重视研究法律的适用效果、目的等等,带有功利的倾向。实际上,律学并不是一种不关心法律背后价值的学问,相反,所有的律学作品都直接或间接地体现了儒家的价值观。怀效锋认为,“传统律学的主导思想是儒家的核心——纲常名教,其理论根据主要是儒家的教义,所以,传统律学既释律又尊儒,既宣法又承德,二者紧密结合。在此前提下,律学对法的本质、法与其他社会现象的关系等法哲学问题都有过较为深刻的阐述。具体而言,律学探讨了律例之间的关系,条文与法意的内在联系以及立法与用法、定罪与量刑、司法与社会、法律与道德、释法与尊儒、执法与吏治、法源与演变等各各方面,比较律典之优劣,评论各朝之得失,其微、其细、其广、其博、其实、其用均为世界同时期所少有。”[42]虽然明清时期出现了一些以追求精确与实用为鹄的律学作品,很少谈论法律价值,但其宗旨仍是为了实现中国古代儒家倡导的“仁”和“义”。如蒋陈锡在评价沈之奇的《大清律辑注》时说到:“仁者执律断狱,虽罹于死,有一线生路之可求,未尝不求之。求之亦在于律耳。……我皇上准古酌今,定为律例一书,仁之至、义之尽也。……余叹其诠释详明,尤严轻重出入之界限,为能曲体圣人好生之意!”[42]当然,由于清代的律学作品分工非常精细,导致一些律学作品未能明言儒家的价值观,但并不表明其不承载法律价值。

还有学者认为,中国传统律学从来不像西方法学那样关心“正义”问题,因此,在立论上要低于西方法学。这一观点值得商榷。由于西方古代法律中的“正义”观念与现代的“正义”观念有很大差异,不能相提并论。在中国传统律学中,虽然没有出现“正义”等概念,但有一套类似的话语体系,或曰“允当”“持平”,或曰“公”“明”“仁”“义”,或曰“情法两尽”、“天理人情”等等,其作用与西方的“正义”观念并无二致。

以上是对一些学者批判中国传统律学的回应,但并不意味着中国传统律学没有缺陷。毋庸讳言,中国传统法律及律学确实存在很多问题,比如,中国古代法律及律学中没有类似西方的“权利”观念,在保障普通民众的权利方面存在很大不足;又如,一千余年的中国传统律学一直在维护封建制度与王权方面打转转,自唐代之后再无新的思想融入进来,这一方面导致律学发展活力的不足,另一方面又禁锢了人们的思想,使传统律学难以自我更新,以致最终被人们抛弃。再如,中国传统律学中长期存在的(或普遍存在于律学家之间)“惟上不惟法”的倾向在后代贻害无穷,律学家杜周的故事(15)在历史上一再重演,反映了中国传统律学存在很大的历史局限性。

纵然如此,作为一种古老的法律智慧,中国传统律学在现代仍有一定的借鉴价值。正如何勤华所言,“中国的律学传统内涵非常丰富,其中虽有一些消极的成分,但也有许多值得继承和创新的内容。比如,以经释律是中国律学的一大传统。自汉代董仲舒等人开创用儒家经典诠释法律以来,直到清末,历代律学家都孜孜于此道。这一传统的内容当然已经不适合今天的社会,但其精神却是可以继承的。”[54](P.529-530)虽然中国传统律学提倡的“德主刑辅”、“德本刑用”思想与现代法治精神存在些许不一致,但如果将德与法的关系稍作调整,不正符合现代提倡的“法治与德治有机统一”理念吗?而且,更有借鉴价值的或许是德刑关系背后的整体性法律思维模式。众所周知,中国古代的法律思维模式带有整体论倾向,即将天理、人情、道德、法律、习俗等因素辩证地结合到一起,综合运用多种手段化解社会纠纷,讲究法律的惩罚、预防与教育等多重功能的有机结合,追求形式公正与实质公正的统一,这比单纯地讲究程序正义、追求形式法治的做法更加高明。

除了律学的精神与思维模式可供借鉴外,中国古代律学家们在法律实践中总结出的一些律学方法在今天仍然可资利用。

首先,中国古代律学家们在注律实践中总结出了一系列法律解释方法,这些方法自成系统,一点也不比近代西方民法学者总结出的法律解释方法逊色。如沈之奇的《大清律辑注》堪称法律解释学的教科书,除了文义解释这一基础性的法律解释方法外,沈之奇还广泛运用“类推解释”“体系解释”“例分八字”等方法分析法律,从而形成了一种金字塔式、内部有着层级结构的法律解释方法系统,以致何敏在“清代私家释律及其方法”一文中评价说:“清人突破了明以前各朝仅对法律条文本身进行训释、疏议的单一解释方法的限制,把法律解释方法向多向性、多层面发展,从而具有较强的技术性,能够准确地把握法典的基本精神和各条文的含义,加强了法律的适用度。”[55]

其次,中国古代律学家们还总结出了独特的立法方法,对于我国现代的立法实践有一定的指导意义。中国古人很重视立法问题,汉晋之际的律学家们多次对中国古代的法律体系进行调整,最终编纂出了比较完善的法典——《唐律疏议》。如果从系统论的角度对《唐律疏议》进行解析,会发现《唐律疏议》是一个可靠、完全、一致的系统[56]。古代律学家们之所以能制定出如此完善的律典,与他们善于发明、运用一定的立法方法有很大关系。这其中就包括了“例分八字”方法、“比附”方法以及复杂的分类方法,等等。虽然现代的立法理念、法律内容比古代更加先进,但立法技术不一定超越古人。君不见,《民法总则》甫一通过,就有学者指斥其立法技术上存在的问题[57]。《中华人民共和国刑法》这一关乎国民生命、财产安全的基本法律也存在大量技术性问题,其中最主要的问题是存在大量的法条竞合和法律漏洞[58]。这一切都与立法技术不成熟有很大关系,因此,古代律学家对立法方法的重视与总结尤其值得今人学习。

再次,古代律学家发明的一些宣传法律的手段与方法也值得今人仿效。

如前所述,明清时期非常重视法律宣传,不光是法典中有“讲读律令”的专门规定,律学家还发明了法律歌诀与图谱,将抽象的法律规定搬到了“指掌之间”,对法律知识的传播和普及起到了很大的推动作用。古人发明的这一技术手段已为今天的人们所继承,我们在普法宣传中可以看到类似手段的大量运用。

总之,每一个时代都有每一时代的法律,法律的内容会随着时代的变迁而发生变化,隽永不变的是法律的精神、法律的方法,它们有超越地域、时空的独特魅力。中国古代法律的内容虽早已过时,但古代律学的精神永存,体现古代律学家实践智慧的律学方法在今天仍有划时代的意义。

①代表性的文章有:张晋藩“试论沈家本的法律思想”,载《法学研究》1981年第5期;刘富起:“论中国古代律学家”,载《吉林大学社会科学学报》1984年第3期;李龙:“我国古代的‘律博士’和‘律学生’”,载《法学杂志》1985年第3期;罗新本:“律学博士创置年代考”,载《现代法学》1987年第3期;王立民:“略论《唐律疏议》中‘疏议’的作用”,载《西北政法学院学报》1987年第3期;等等。

②张田田:“律典‘八字例’研究——以《唐律疏议》为中心的考察”,吉林大学法学院2014年博士学位论文。

③钦定《大清会典》内载,律之书法有八:非正犯而与正犯同罪者曰以,取此以例彼曰准,不分首从曰皆,情有别而法无异者曰各,更端而竟未尽者曰其,无庸再计者曰即,设言以广其义曰若。转引自马建石、杨育堂主编:《大清律例通考校注》,中国政法大学出版社1992年版,第45页。

④陈顾远在《中国法制史》一书中说:“中国之律学,似以所谓法家者流,承其正统,实则概言之耳。法家之能否独立,姑置不论,而从事律学者不必限于法家,则为定谳。”参见陈顾远:《中国法制史》,台北商务印书馆1960年版,第41页。

⑤徐道邻在“中国法制史论略”中说到:“法家乃政治家而非法律家。这些法家的著作,其全部的内容,无不是在说明如何取得国王的信任,如何把国家弄得安定富强,如何治国第一必须重用法律,而不是对一些实质的法律问题,有若何深刻的探讨。他们是一群政治家,法律哲学家,而不是法律家;至少他们的书,是讲权术的政治学,间或略带一点法律哲学,而不是法律学。‘法家’(Legists)并不是‘法律家’(Jurists)”。参见徐道邻著:《徐道邻法政文集》,清华大学出版社2017年版,第8页。

⑥沈家本的观点比较接近于此,但正如苏亦工所言,“沈家本所说的法学是以一定的价值观为依托的法学,并非价值莫问的狭义律学。”参见苏亦工:“法学盛衰之辩”,载马志冰等编:《沈家本与中国法律文化国际学术研讨会论文集》(下册),中国法制出版社2005年版,第476-480页。也就是说,沈家本所说的“法学”比本文所说的“律学”范围要广,但同时又包含了律学,故本文将沈家本所说的法学发展轨迹等同为律学发展的轨迹。

⑦据南宋学者王应麟考证,最早提出“例分八字”的是北宋时期的范镇:“范蜀公曰:律之例有八:以、准、皆、各、其、及、即、若。若《春秋》之凡。”参见王应麟:《困学纪闻》,翁元圻等注,上海古籍出版社2008年版,第1513-1514页。范镇是在一首“策问”中提到“例分八字”的:“问:律之例有八:以、准、皆、各、其、及、即、若,若《春秋》之凡然。学者不可以不知也。当条八者之意,与夫著于篇者之说,则可以观从政之能与不能矣。”参见吕祖谦:《宋文鉴》,齐治平点校,中华书局1992年版,第1735页。在《唐律疏议》中,人们已明确地解释了“以”、“准”二字,对“皆”“各”二字只是做了简要的说明,由此可见,“八字”在唐代时尚未发展成熟。但到了宋初,人们不仅明确地提出了“八字”,而且对每一个字的运用情况及含义都进行了总结,并将之提升到“凡例”的高度。观一叶而知秋,由此可看出律学在唐宋时期的发展。

⑧《宋史·选举志三》云:“律学:国初置博士,掌授法律。熙宁六年始即国子监设学,置教授4员。凡命官举人,皆得入学,各处一斋。举人须得命官2人保任,先入学听读,而后试补……寻又置学正一员,有明法应格而守选者,特免试注官,使兼之,月奉视所授官。后以教授一员,兼管榦本学规矩。仍从太学例,给晚食。元丰六年用国子司业朱服,命官在学,如公试律学断案俱优,准吏部试法授官,太学生能兼习律学,依大理寺官除授,不许用无出身人,及以恩例陈情,生徒受罚者,依学规。”参见脱脱等撰:《宋史·选举志三》,中华书局2000年版,第2457页。

⑨从总体上看,宋代科举考试非常重视法律。宋代在唐代“明法科”的基础上增加了“书判拔萃科”“试刑法科”。宋代规定科举考试要试“律义”。据《宋史·选举志》记载:太宗太平兴国八年规定,进士和诸科都要试“律义”十道。参见脱脱等撰:《宋史·选举志三》,中华书局2000年版,第2457页。据《宋会要·选举》记载,宋神宗熙宁六年曾下诏曰:“今后科场,除三人及第依旧外,余并试律令大义断案,据等第高下注官。”熙宁八年进一步下诏:“今后进士及第,自第一名以下,并试律令大义,断案,据第等注官。”元丰四年更规定,不仅进士考试要考律义,而且“省试加律义二道”。至此,北宋所有读书人都必须读律。神宗以后,由于司马光等人的反对,进士考试不再试“律义”,但宋徽宗崇宁年间又恢复了“出官人兼试刑法”的制度,并规定“试断案者,亦依熙宁式”。南渡以后,虽然对法律的重视不如北宋,但在艰困的条件下,宋高宗绍兴元年仍恢复了“试刑法”制度。其后,宋孝宗、理宗、度宗等都曾申严试刑法之法。

⑩吴建璠认为,“清代学者在继承明代律学遗产的基础上,根据自己时代的特点和需要,对律学进行了多方面的研究,把我国律学向前推进了一大步,特别是在律学的若干分支学科,如应用律学、律史学、比较律学以及古律的辑佚和考证等方面,做出了超越前人的贡献。”参见吴建璠:“清代律学及其终结”,载何勤华编:《律学考》,法律出版社2004年版,第390页。

(11)吴建璠认为,宋代傅霖所编的《刑统赋》是流传至今的一部最早的律例歌诀。参见吴建璠:“清代律学及其终结”,载何勤华编:《律学考》,法律出版社2004年版,第407页。本文采纳了这一说法。但同时认为,如果再向前溯源,法律歌诀这种方式或许可以追溯到张斐的“注律表”,因为张斐总结的20个“较名”也带有歌诀的意味。

(12)这些日用类书全都收录于中国社会科学院历史研究所文化室汇编的《明代通俗日用类书集刊》之中,参见中国社会科学院历史研究所文化室编:《明代通俗日用类书集刊》,西南师范大学出版社2011年版。

(13)梁他山撰,葛元煦辑:《读律管朗》(啸园丛书第45册),光绪五年仁和葛氏啸园刊本。

(14)怀效锋认为,自魏晋南北朝时期开始,律学逐渐摆脱对经学的依附地位,发展成为相对独立的学科。其理由是,自这一时期开始,注律的内容趋于规范化、科学化,其重心不再是引经解律,而是着重研究立法技术、法律适用、刑名原理、科罪量刑原则以及法律概念与术语的规范化解释。参见怀效锋:“《中国律学丛刊》总序”,载王明德撰:《读律佩觿》,法律出版社2001年版。笔者认为,说“魏晋南北朝时期律学试图摆脱经学的依附地位”有点言之过早,因为《唐律疏议》中的注释明显带有经学的痕迹。

(15)《汉书·杜周传》评价杜周说:“其治大抵放张汤,而善候司。上所欲挤者,因而陷之;上所欲释,久系待问而微见其冤状。”曾有人禁不住质问杜周:“君为天下决平,不循三尺法,专以人主意指为狱,狱者固如是乎?”没想到杜周振振有词地回答:“三尺安出哉?前主所是著为律,后主所是疏为令;当时为是,何古之法乎?”参见班固撰:《汉书·杜周传》,中华书局2000年版,第2017页。

参考文献:

[1]钱剑夫:“中国封建社会只有律家律学律治而无法家法学法治说”,载《学术月刊》1979年第2期.

[2]怀效锋:“中国传统律学述要”,载《华东政法大学学报》1998年第1期.

[3]胡旭晟、罗昶:“试论中国律学传统”,载《浙江社会科学》2000年第4期.

[4]师棠:“律学衰因及其传统评价”,载《法学》1990年第5期.

[5]何敏:“传统注释律学发展成因探析”,载《比较法研究》1994年第3、4期.

[6]何勤华:“秦汉律学考”,载《法学研究》1995年第5期.

[7]何勤华:“唐代律学的创新及其文化价值”,载《政治与法律》2000年第3期.

[8]张晋藩:“清代律学及其转型”,载《中国法学》1995年第3、4期.

[9]俞荣根:“唐律学的起源、演进与趋势”,载中南财经政法大学法律史研究所编:《中西法律传统》第4卷,法律出版社2004年版.

[10]闫晓君:“走近‘陕派律学’”,载《法律科学》2005年第2期.

[11]郭东旭、申慧青:“渤海封氏——中国律学世家的绝响”,载《河北学刊》2009年第5期.

[12]何勤华:“清代律学的权威之作——沈之奇撰《大清律辑注》评析”,载《中国法学》1996年第6期.

[13]陈锐:“‘例分八字’考释”,载《政法论坛》2015年第2期.

[14]陈锐:“从‘类’字的应用看中国古代法律及律学的发展”,载《环球法律评论》2015年第4期.

[15]张中秋:“论传统中国的律学——兼论传统中国法学的难生”,载《河南省政法管理干部学院学报》2007年第1期.

[16]胡旭晟、罗昶:“试论中国律学传统”,载《浙江社会科学》2000年第4期.

[17]沈岚:“中国古代律学浅论”,载《兰州学刊》2005年第1期.

[18]班固撰:《汉书·成帝纪》,中华书局2000年版.

[19]桑弘羊撰:《盐铁论校注·刑德第五十五》,王利器校注,中华书局1992年版.

[20]房玄龄等撰:《晋书·刑法志》,中华书局2000年版.

[21]范晔撰:《后汉书·郭陈列传》,中华书局2000年版.

[22]王明德:《读律佩觿》,法律出版社2001年版.

[23]长孙无忌等撰:《唐律疏议》,中国政法大学出版社2013年版.

[24]中村茂夫:“比附的功能”,载杨一凡总主编、寺田浩明主编:《中国法制史考证》(丙编第4卷),中国社会科学出版社2003年版.

[25]武树臣:“中国古代的法学、律学、吏学和谳学”,载《中央政法管理干部学院学报》1996年第5期.

[26]沈家本:“法学盛衰说”,载《寄簃文存》卷3,中国台北商务印书馆1976年版.

[27]张友渔等主编:《中国大百科全书》(法学卷),中国大百科全书出版社1985年版.

[28]刘笃才:“论张斐的法律思想”,载《法学研究》1996年第6期.

[29]张国华等编著:《中国法律思想史纲》(上册),甘肃人民出版社1984年版.

[30]马端临撰:《文献通考·刑考》,中华书局1986年版.

[31]沈家本:“《汉律摭遗》自序”,载《历代刑法考》,中华书局1985年版.

[32]何勤华:“论宋代中国古代法学的成熟及其贡献”,载《法律科学》2000年第1期.

[33]欧阳修、宋祁等撰:《新唐书·艺文志》,中华书局2000年版.

[34]脱脱等撰:《宋·艺文三》,中华书局2000年版.

[35]徐道邻:《中国法制史论集》,中国台北志文出版社1975版.

[36]张德英:“宋代法律在民间的传播”,载《济南大学学报》2003年第6期.

[37]永瑢、纪昀主编:《四库全书总目提要》,中华书局1991年版.

[38]柳赟:“《唐律疏议》序”,载《唐律疏议》,刘俊文点校,中华书局1983年版.

[39]苏亦工:“法学盛衰之辨”,载马志冰等编:《沈家本与中国法律文化国际学术研讨会论文集》(下册),中国法制出版社2005年版.

[40]李守良:“明代私家律学著述探析”,载《档案》2016年第6期.

[41]张晋藩:“清代私家注律的解析”,载何勤华编:《律学考》,商务印书馆2004年版.

[42]沈之奇撰:《大清律辑注》,怀效锋、李俊点校,法律出版社2000年版.

[43]怀效锋、李俊:“点校说明”,载沈之奇撰:《大清律辑注》,法律出版社2000年版.

[44]房玄龄等撰:《晋书·杜预传》,中华书局2000年版.

[45]程梦元:《大清律例歌诀》,1900年秦中官书局刊本.

[46]程熙春辑:“大清律七言集成”,载杨一凡主编:《古代折狱要览》(第12册),社会科学文献出版社2015年版.

[47]林起峰:“大清律例歌括”,载国家图书馆古籍分馆编:《醉竹轩丛稿》(第14册),线装书局2004年版.

[48]司马迁撰:《史记·秦始皇本纪》,中华书局1999年版.

[49]蒙文通:《经学抉原》,上海人民出版社2006年版.

[50]王肯堂著:《王肯堂笺释》,顾鼎重辑,《四库未收书辑刊》(1辑25册),北京出版社1997年版.

[51]张伯元:“陆柬《读律管见》辑考”,载何勤华编:《律学考》,法律出版社2004年版.

[52]佚名撰:《大明律讲解》,载杨一凡编:《中国律学文献》(第1辑第4册),黑龙江人民出版社2004年版.

[53]张伯元:“《大明律集解附例》‘集解’考”,载何勤华编:《律学考》,法律出版社2004年版.

[54]何勤华:“律学传统的继承与创新”,载何勤华编:《律学考》,商务印书馆2004年版.

[55]何敏:“清代私家释律及其方法”,载《法学研究》1992年第2期.

[56]陈锐:“从系统论的观点看《唐律疏议》”,载《华东政法大学学报》2012年第1期.

[57]石佳友:“民法典的立法技术——关于《民法总则》的批判性解读”,载《比较法研究》2017年第4期.