魏倩:日本法上的劳动者人格保护

魏倩目次

一、日本劳动者隐私保护之概观

二、劳动者隐私的提起

三、劳动者隐私保护的制度构架

(一)录用时的劳动者个人信息

(二)健康信息的处理

(三)现行法律制度的基本评价

四、判例上之劳动者隐私

(一)“HIV病毒感染者解雇事件”

1.案件事实概要

2.判决要旨

(二)“B金融公库事件”

1.案件事实概要

2.判决要旨

(三)案例评析

五、劳动者隐私之理论纠结

(一)询问之拒绝与履历欺诈

(二)劳动者的健康信息的特殊问题

1.健康情报的属性

2.法律背景

(三)三方关系之议论—关乎法定健康诊断

1.使用者与劳动者之间

2.使用者与医疗方之间

3.劳动者与医疗方之间

(四)法定健康诊断之外

(五)劳动者健康信息的处理方法

1.健康信息收集的限制

2.从医学数据到加工信息的健康信息开示

3.敏感健康信息的注意

4.产业医生的作用

六、结论

劳动者的人格问题由来已久,古典劳动者人格的侵害形式,诸如限制人身自由(包括直接的圈禁和身份证明的扣押的间接限制)、职业灾害中的生命健康的牺牲、侮辱或体罚等,于当代中国社会依然在一定程度和范围内存在。同时,随着社会进步和信息时代的到来,劳动者人格问题又体现在隐私和信息保护的保护上,背景调查、精密健康检查、职场监视、电话窃听、电子邮件监控等等,一时间百态尽现,客观上也拓展了劳动者人格保护的诉求范围。劳动者人格的保护,对于劳动者作为人之存在的人格完整至关重要,其中,隐私之保护,折射的是劳动者人格独立和自我决定的价值追求,关系到劳动者尊严的实现。{1}

然而,我国现今对于劳动者人格保护之法律研究甚少,究其原因可能是认为劳动者之人格乃精神性权利(人格权中之人身权除外),其重要性远低于劳动者物质性(经济性)权利的保障。这种认识与我国既有社会发展的思维模式不谋而合,或者笔者更愿意说是受到经济建设为中心的政策影响之延伸。如同社会需物质与精神并重,首先作为人之劳动者,也应人格与经济权利并重。这一点从对我国现今发展的社会反思中足以体察。

本文正是立足于对劳动者保护应有之重视,聚焦于劳动者隐私保护的国外发展,从日本劳动者隐私保护的法律经验着手,梳理劳动者人格保护的部分脉络,以资学界参考。

一、日本劳动者隐私保护之概观

事实上对劳动者人格之重视,在世界其他国家也多现于晚近,对隐私之保护,则更晚。日本社会对于劳动者隐私的法律规制原本非常之少,其社会背景因素曾被学者归纳为以下几个要因:第一,劳动者个人的自立意识不高,由较强的横向联合意识中滋生的企业本位主义;第二,文化上对“和”的强调,以及由此产生的隐私意识之淡泊这一日本式特征;第三,在对人格进行全体性评价时,往往视对个人私生活的干涉为当然,这种日本式的劳动管理方式。{2}但是,1990年代以来,对劳动者的隐私保护,在日本法律界出现了巨大变化,直接体现为这一时代过程中司法审判中对劳动者隐私的肯定,特别是对劳动者提供劳动过程中隐私受到了司法的正视。{3}司法态度转变的背景又在于有关劳动者隐私保护的立法尝试以及法学学说上的积极讨论。

学说上,劳动者隐私通常也作为劳动者人权、职场人权、劳动者人格权等,对劳动者隐私进行探讨,一方面是在民法学说上所进行的研究;另一方面,则是从宪法人权的视角将劳动者隐私纳入到劳动者自己决定权、信息控制权等框架下进行的论说。随着日本2003年《个人信息保护法》的制定,现在日本的劳动者隐私保护大体都是通过个人信息的保护实现的。判例上,劳动者隐私则多从民法上人格权之隐私出发,具象为劳动者政治信仰自由、健康信息的隐私、犯罪前科有关的个人信息、雇用中的监视或调查中的隐私等,并在一系列具体判例上获得对其隐私权的法律承认。这种基于民法上的人格权—隐私而形成的判例上的劳动者隐私,与立法论中作为宪法权利之一的劳动者个人信息权,共同构筑了日本对劳动者隐私法律规制的二元结构。本文着眼于日本现行法制度以及相关判例的检讨,以求描述日本现今劳动者隐私保护的现状全景。

二、劳动者隐私的提起

在日本,劳动者的隐私问题在法律上之提起,可认为始于1990年代。{4}当时学说上,是将包含隐私权在内的劳动者人格权,作为劳动关系中劳动者的精神性人格价值保护中不可或缺之部分被重视和提出的。{5}这一时期,出现了不少有关劳动者隐私的研究。{6}

对劳动者隐私之概念界定,在学理上并没有将其作为劳动法的专门概念进行论述,实定法上同样没有相关规定。在判例{7}上,曾出现过为了导出劳动者对自己信息控制权这一请求权,而将劳动者隐私作为信义原则下的义务—“尊重劳动者人格权利之义务”处理,主张将其作为劳动契约义务之一。同时,裁判上对劳动者隐私之构成,沿袭了“宴之后”(「宴のあと」{8})事件形成的判例法理,即将其构成限定为如下要件:(1)公表之事实属于私生活上之事实;(2)按照常人之感受标准,站在当事人私人的立场上,为不希望被公布之事项;(3)以及一般人尚未知晓之事项。上述三要件说虽然适用于劳动者隐私的构成判断,但其缺陷在于过分重视权益主体的受动性,也即隐私概念的古典性。同时,隐私的公布这一客观效果也使得其外延过分狭隘。现在,劳动者隐私一般都包涵于劳动者个人信息的概念范畴内。

学说上,使用隐私概念的界定范式,对劳动者隐私之界定,存在消极说和积极说两种。消极说认为,劳动者隐私即“希望保持秘密之私的领域而不受不当干预之利益”;{9}消极说则认为劳动者隐私可定义为私人信息之保密权利和利益、自己决定、个人信息控制权等。{10}无论上述两种学说,随着《个人信息保护法》的颁布实施,劳动者隐私通常都已作为个人信息保护制度中的应有之义被讨论和研究。{11}但是,仍需注意的是,作为劳动者个人信息得到保护的,并非劳动者隐私之全部那么,劳动者个人信息又该如何界定?对于劳动者个人信息之概念,最初定义为“有关个人之全部信息,同时,上述信息足以直接或间接识别该个人为特定个人之信息”。{12}这种概念界定为之后日本有关劳动者个人信息相关的法律规制所继受。具体而言,劳动者的个人信息包括如下:(1)基本信息(住所、电话、年龄、性别、出生地、人种、国籍等);(2)工资相关信息(年收入金额、月工资额、奖金、工资形态、各种津贴等);(3)资产债务信息;(4)家庭亲属信息;(5)思想、信仰信息;(6)身体、健康信息;(7)人事信息(人事考核、学历、资格、驾驶证、惩罚记录等);(8)私生活信息;(9)劳动组合(工会)相关的信息。{13}可见,这里所说的隐私保护,是将隐私作为劳动者个人信息之全体的自我控制权之保护,予以理解的。{14}

三、劳动者隐私保护的制度构架

1947年日本制度的《劳动基准法》已经有对劳动者人格权利保护的规定,但是这些规定的重点在于矫正日本旧有的封建式雇用习惯。因此,当时对于劳动者人格权保护的规定,缺乏对劳动者隐私保护的视角。{15}在最初的这些劳动者人格保护规定中,主要是“使用者不得侵入居住在其所提供的宿舍中之劳动者之私生活自由”(《劳动基准法》第94条第1项)。此外,在《劳动安全卫生法》中还规定,使用者对有必要实施健康诊断的劳动者,“(健康诊断)实施过程中所得知的劳动者身心缺陷以及其他秘密不得泄漏”(《劳动安全卫生法》第104条)。

对劳动者隐私保护的实质性发展,立法上应当说是伴随着《个人信息保护法》的颁布和实施开始的。其次,《职业安定法》中公共职业安定机构必须适当收集、保管、使用求职者信息的规定(《职业安定法》第5条之4第1项)、《劳动者派遣法》中对派遣单位所做出的类似规定(《劳动者派遣法》第24条之3)也都涉及劳动者隐私保护。除此而外,从更广泛意义上而言,旨在保护实施了公益通报之劳动者为目的的《公益通报者保护法》(2004年公布,2006年施行)也可以认为是与保护劳动者人格权相关的立法。与上述法律规制并行的,还有行政机关颁布的大量行政指导和行政性文件(通知、指引、指针、注意事项、注意要点等),这些对于劳动者隐私保护的具体规制也具有重要意义。

(一)录用时的劳动者个人信息

劳动契约缔结过程中关于劳动者隐私的法律规则,主要源自1997年劳动省职业安定局雇用促进室制定的《中学大学应聘材料修订的具体内容和录用选考是应当注意的事项》(「中•高校の応募書類改定の具体的内容と採用選考時に配慮すべきポイント」){16}(以下简称《注意事项》)。按照《注意事项》,使用者在录用选考时原则上不得对应聘者进行健康诊断,只有在健康诊断项目与职务内容之间具有相关性时才允许实施。此外,面试时,要求不得询问应聘者籍贯、家族所从事的职业以及家庭环境、宗教、所属政党等项目,目的在于防止可能引起的歧视或者说差别。

在2003年日本制定《个人信息保护法》之前,日本政府全体也对该法的出台进行了全面努力。作为个人信息保护的一种重要类型,雇用管理信息中,由于包含有劳动者收入、家族、病历等个人信息,劳动省对此组织过劳动法专家进行了专门检讨。平成12年12月,劳动省完成了《劳动者个人信息保护研究会》的报告书,并在此基础上制定了《劳动者个人信息有关的行动指针》(「労働者の個人情報に関する行動指針」){17}(以下简称《2000年指针》)。按照《2000年指针》,实际上是对民间企业雇用的劳动者其个人信息之收集、保管、利用等做出的原则性指导意见。其中,劳动者个人信息被行政上第一次界定,即“关系劳动者个人的信息,包括姓名、出生年月日等记述,并由上述记述可识别特定个人的信息”。除此而外,《2000年指针》还对劳动者个人信息的收集处理等,设定了如下基本原则:第一,合法性与公正,即个人信息的处理,只限于与劳动者雇用具有直接关联的范围内,且信息之处理须合法且公正。第二,目的限定性与业务关联性。即个人信息的处理,原则上仅限于所收集到的个人信息之范围,且信息处理主体仅限于从事该具体业务且具有相应权限者;劳动者个人信息的处理,行使须在对于工作之遂行具有必要性之限度内。

第三,秘密保持,是指包含使用者在内,从事个人信息处理的人,因该业务而获知他人个人信息内容的不得随意让第三人知晓,同时不得使用于不正当之目的。上述守秘义务同样适用于从事该业务者退休(退职)之后。

第四,信息处理政策的评价和检查,是指使用者应当从推进保护个人信息的角度,定期评价和检查个人信息处理的方式方法。

第五,差别禁止,即使用者不得通过对劳动者个人信息的处理,对其实施雇用上的违法行为或者不正当的差别。

第六,权利放弃之禁止。使用者对劳动者,不得要求其单方面放弃关于其个人信息保护有关的权利。

此外,劳动者个人信息的收集,原则上须以从劳动者个人处直接收集为原则。这种情况下,是否强调对劳动者本人同意的获得,这一点在《2000年指针》中并没有明确规定。但是,同时也存在不向劳动者本人收集的例外事项,其适用要件为:(1)信息收集之目的、收集处、收集项目等事前通知过本人,并获得其本人同意;(2)法令规定的情形;(3)被认为是为紧急保护劳动者生命、身体以及财产等为必要之个人信息处理;(4)劳动者工作性质决定从其本人处收集会对工作的正常开展产生障碍,为达成信息处理目的存在困难的情形。属于上述任何情形之一者,从本人之外第三人处收集个人信息的,即被认为存在相当之理由。

在《2000年指针》中尚没有规定敏感个人信息,但是已经设定了一些特别规则。诸如人种民族、社会身份、门第、祖籍、出生地等以及其他可能成为社会差别原因的事项,以及思想、信条和信仰、医疗信息、劳动组合的加入和活动等个人信息之收集,原则上受到了指针的禁止。同时还规定,“劳动者拒绝回答违反本指针之问题的,使用者不得以劳动者拒绝回答提问为由,对劳动者施行解雇或其他不利益对待”(拒否的不正当对待之禁止)。

然而,法令规定的情形或存在职业上的特殊必要性时,或者对其他工作的正当开展为不可缺少的条件时,向劳动者本人开示收集目的并从本人处获得的个人信息之收集,不受“拒否之不正当对待禁止原则”的限制。例如劳动者加入劳动组合的情形,除非使用者根据法令或者团体协约有特殊约定,或者是为了履行团体协约之义务而认为必要之情形,否则不得违反劳动组合或劳动者本人之意思,收集劳动者本人加入劳动组合或劳动组合活动有关的信息。从《2000年指针》用语上可以推导出,加入劳动组合之情形相关的个人信息之收集,须以劳动组合或劳动者同意为必要。但是,上述二者出现意见相左的情形时,相关个人信息之收集该如何进行,尚不清晰。

之后,2003年《个人信息保护法》制定后,使得劳动者个人信息保护提升到法律层面。该法制定后,首先对过去6个月内可识别特定个人人数(包括劳动者和消费者)超过5,000人的企业适用。因此,对使用者利用目的之特定(同法第15条)、利用目的上的限制(同法第16条)、正当取得(同法第17条)、取得时利用目的等的通知义务(同法第18条)、数据内容正确性的确保(同法第19条)、安全管理措施(同法第20条)、对处理个人信息从业人员的监督(同法第21条)、个人数据处理受托方的监督(同法第22条)、向本人的开示义务(同法第25条)、经由本人的订正修改等(同法第26条)、投诉处理(同法第31条)等相关义务也同时适用于上述使用者。为了应对新成立的《个人信息保护法》,平成16年日本厚生劳动省又出台了《为确保雇用管理中个人信息的正确处理事业者应当采取的措施指针》(「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱を確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」){18}(平16厚労告259号,以下简称《2004年指针》),其中,对于劳动者的健康信息,进一步制定了《雇佣管理个人信息中健康信息处理时的留意事项》(「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項」)(平16基発1029009号,以下简称“留意事项”)。《2004年指针》中,将适用个人情报保护的劳动者范围进一步扩大,不仅针对在职的劳动者,同时扩大适用于求职者、退职者。同时,该指针的一大进步在于,对于收集劳动者个人信息时劳动者的同意,指针规定了获得劳动者书面或者口头承诺之意思标示的努力义务。

同《2000年指针》相比,《2004年指针》重新确立了处理雇用管理信息(包括劳动者健康信息)的基本原则,主要包括:(1)利用目的的具体化、特定化;(2)与职务的直接关联性和工作遂行上的必要性;(3)向第三方披露时劳动者的同意要件;(4)个人数据管理者的设置以及保密义务;(5)使用者应进行的对个人信息处理方式的定期评价和检查;(6)个人数据处理委托给外部时的限制(专委托之禁止、利用目的实现后数据的切实销毁等);(7)与劳动组合的事前协议;(8)雇用上的违法或不当差别之禁止;(9)向劳动者要求权利放弃之禁止,等诸原则。但是,《2004年指针》的出台也留下了一些问题,例如,如何确定其与《2000年指针》之间的关系,是替代还是并行?涉及的具体问题例如,在《2000年指针》中规定的“拒否的不正当对待之禁止”在《2004年指针》中并未包括,是否该禁止原则仍为有效尚不明确。因此,两指针之间的关系有待明确。

2009年修改的《职业安定法》中第5条之4第1项也规定,公共职业安定所等对求职者的个人信息应当正确适当的收集、保管和使用。《劳动者派遣法》中也对派遣事业者做出了类似规定(同法第14条之3),以保障派遣劳动者的个人信息。{19}前者的主要规制是针对进入雇佣关系之前的阶段,而后者则主要是规制进入雇佣关系后,使用关系之前的阶段。具体而言,根据新修订的《职业安定法》中第5条之4的规定,进行招聘时,对于求职者等的个人信息原则上只能在“达成业务目的的必要范围内”进行收集。作为例外,只能是“本人同意或者存在其他正当事由”。这里虽然是对公共职业安定所这种公的单位规定的公法上之义务,但是,从包含劳动者隐私保护在内的个人信息保护这种以人格利益为前提的规定上考虑,如果出现违法行为,应解释为私法上的一种违法行为。{20}此外,根据同法第48条,还制定了《职业介绍职业者、招聘劳动者者、招聘受托者、劳动者供给事业等,均等待遇、劳动条件之明示、求职者个人信息处理、职业介绍事业者之职责、招聘内容的明确表示等对应指针》{21}(以下简称《职业介绍指针》),进一步限定了为达成业务目的在必要范围内可收集的求职者个人信息,将人种、民族、社会身份、门第、祖籍、出生地等其他可能产生社会差别的事项,以及劳动组合加入情况等敏感信息排除在外,原则上不得收集。上述敏感信息的收集,除非存在特别的职业上的必要且是达成业务不可缺少之条件,以及收集目的须向本人明示并仅从本人处收集的,均不得例外。由此可见,上述敏感信息的设定,包含HIV感染等一定的健康信息,由于在个人信息中会与社会的、历史的差别行为具有较强联系,因此其收集必须慎之又慎,原则上属禁止收集之列。{22}

(二)健康信息的处理

劳动者健康信息的处理,日本是作为劳动者隐私(个人信息)保护的相关内容加以规制的。原本,按照日本劳动安全卫生法,健康诊断是使用者对劳动者的法定义务,劳动者的健康信息不经劳动者同意也可为使用者所获得。{23}也正是如此,学说上批评到,劳动者健康信息也是敏感的个人信息,这种传统存在法律缺陷。{24}

对于上述问题,在《2000年指针》制定前,1996年劳动省就曾出台了《基于健康诊断结果使用者应当采取的措施指针》(「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」)(最新修订为平成20•1•31厚生劳动省告示,以下简称《健康诊断指针》)。其中,“事业者对于每个劳动者有关健康的信息,因为系各个劳动者之隐私,因此应予特别之留意。特别是在实施就业上的措施时,向关系者提供的信息范围以最小必要为限”。在这一规定中,使用了劳动者“个人隐私”的概念。因此,与劳动者健康有关系的个人信息,

《健康诊断指针》强调其要给予特别适当的保护必要。为保护健康信息,规定了医师负有对专业意见之加工义务。此外,还出台了《职场中艾滋问题指引》(「職場におけるエイズ問題に関するガイドライン」,平成7•2•20基発第75号)和《光磁气磁盘等电子媒体之健康诊断个人档案等的保存规则》(「光磁気ディスク等の電子媒体による健康診断個人票等の保存について」,平成7•4•28基発第282号)等,相应规定了秘密保持义务等。

《2000年指针》制定后,劳动者的健康信息之收集得到进一步规范。简要而言,除了将劳动者健康信息的收集范围限定在达成信息收集目的之必要范围内,还附件了一定要件:(1)存在特殊职业上的必要性;(2)属于劳动安全卫生及母性保护应采取的措施;(3)明显存在劳动者利益的情形,且医疗上个人信息之收集认为存在相当理由的,满足上述要件的劳动者健康信息的收集才属合法。进而,健康信息需要单独保管。

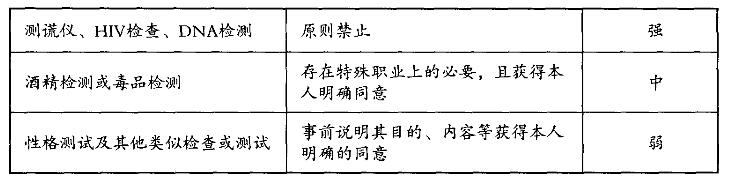

针对健康信息有关的检查,按照检查内容可受到的行政规制强度大小,列表如下:

2004年《留意事项》中,对于劳动者的健康信息事实上做出过超越一般个人信息的界定,即劳动者健康信息,是指“指针规定的雇用管理上的个人信息中,健康诊断的结果、病历、以及其他健康有关的信息”。具体而言,可以涵盖下述所有相关信息。

(1)产业医生在对劳动者进行健康管理时获得的信息;(2)《劳动安全卫生法》第65条之2第1项规定的,事业者根据工作作业环境测评结果,认为为保持劳动者健康必要的健康诊断的结果;

(3)《劳动安全卫生法》第66条第1项至第4项规定的事业者实施的健康诊断结果,以及第66条第5项和第66条之2规定的由劳动者提交的健康诊断结果;

(4)根据《劳动安全卫生法》第66条之4以及之5第1项的规定,事业者从医师等处听取的意见以及事业者在健康诊断实施后采取的措施内容;(5)根据《劳动安全卫生法》第66条之7的规定,事业者实施的保健指导的内容;

(6)根据《劳动安全卫生法》第69条第1项之规定,通过健康保持增进措施(THP: Total Health Promotion)由事业者取得的健康测定结果、健康指导之内容;

(7)根据《劳动者灾害补偿保险法》第27条之规定,由劳动者提交的二次健康诊断之结果;

(8)由健康保险组合等实施的健康诊断等,通过上述事业者由事业者获得的信息;

(9)诊疗记录、诊断名称等与医疗待遇给付相关的信息;(10)事业者从医疗机构获得的诊断书等诊疗相关的信息;(11)劳动者因请假提出的有关疾病的信息;

(12)除上述1-11项列举的内容外,其他任意由劳动者等提供的本人病历、健康诊断结果、以及其他健康信息。

《留意事项》中,对劳动者健康信息的收集,原则上需要获得劳动者本人的同意。医院在向使用者提供健康诊断结果时,以获得劳动者的承诺为必要。{25}其中,对于特殊的健康信息,比如HIV病毒感染或乙肝病毒感染等,关乎在职场流行或感染几率较小的传染病信息,以及色觉检查等关系到DNA的信息等,除非职业上存在特殊的必要,否则使用者不应收集。同时,特别是医疗机构在告知使用者健康诊断结果时,不是简单告知检测数据,而是希望信息是在医学基础上对其进行加工或判断的结果。

但是,劳动者健康信息有关的隐私之现实,却存在深刻的制度性问题。这便是在涉及劳动者健康信息之隐私时,劳动者隐私保护与劳动法下使用者的安全配虑义务之间的矛盾。按照《劳动安全卫生法》的规定,使用者对劳动者负有健康保持之义务,同时,在日本民法上也有对使用者安全配虑义务之规定。这些无论从公法还是从私法上的义务,使得法定义务之履行之前提,就是对劳动者健康状态的充分把握。上述制度性矛盾的相关检讨,详见后述。

(三)现行法律制度的基本评价

围绕《个人信息保护法》建构的法律规制框架,为日本的劳动者隐私保护发挥了巨大作用。其中,劳动者的健康信息作为个别规制对象进行特殊的规制,在日本的主要问题是如何调和劳动者隐私保护与劳动法下使用者的安全配虑义务之间的关系和平衡。健康信息有关的劳动者的隐私保护,在日本已经作为重要的理论课题进行了论证。除此而外,劳动者个人信息还通过大量行政指导性文件,在具体领域规范个人信息的处理,这可以说是日本劳动者隐私保护的特色之一。虽然上述行政指导不是法律法令,但是对于信息处理方式的官方建议,同时也可以通过行政上的改正决定、劝告等行政制裁手段实现部分的法的规范效果。

同时,这种日本式的劳动者隐私保护方式也存在明显的缺陷和不足。其中,最大的弱点在于对使用者的限制没有超出对劳动者个人信息的收集这一范围。{26}也就是说,使用者在处理个人信息时,虽然规定了若干原则,诸如利用目的的特定化、目的的公示、超越利用目的时劳动者同意之必须,以及收集方法的正当适当性要求外,并不限制对一定个人信息的收集行为本身。这就等同于只要利用目的进一步得以特定化,使用者仍可以获得相应信息,对使用者的调查自由权并不能形成有效干涉或制约。因此,收集时,劳动者是否可依据自我信息的控制权拒绝收集行为本身,这一问题还有待明晰化。

《2000年指针》曾经规定了劳动者是否有权利拒绝回答指针的询问,即不得因劳动者的拒绝回答而对其进行解雇或在其他雇佣方面剥削其利益。按照该规定,使用者向劳动者收集个人信息时,由于劳动者的同意权得到一定程度的肯认,因此劳动者的隐私权受到保护的程度较大。但是,从2003年《个人信息法》通过后厚生劳动省出台的新指针(《2004年指针》)来看,“拒否的不正当对待之禁止”规则没有延续在其中。仅仅是从个人信息的有用性角度出发,对于劳动者个人信息搜集的同意之要求,仅限于目的外个人信息的收集以及向第三方信息之移转,这种有限的劳动者同意取得立场,在之后2009年产经省公布的若干行政指导中也可窥见。{27}从这一现状来说,对劳动者个人信息之收集,是否需要获得劳动者的同意,还有待法律政策上的明确。

除了制度论上的规制,有关劳动者私生活上的隐私,以及思想自由,在日本主要是通过判例法理进行规制的。因此,研究日本有关劳动者隐私的重要判例,对于理解上述判例法理的形成和作用是至关重要的。以下本文围绕劳动者健康信息之隐私判例,具体加以论述。

四、判例上之劳动者隐私

如前所述,日本对劳动者隐私保护的发展,还有一个重要因素就是来自司法的支持。通过诸多判例,形成了劳动者隐私保护的相关法理,并继而影响到相关理论的生成与发展。在这些判例中,劳动者隐私通常以劳动者人格、劳动者人权、或者以自己决定权的面孔出现,并形成了劳动者隐私保护相关的判例法理。例如承认劳动者隐私之存在,并确立其构成要件的“东北邮政局事件”(東北郵政局事件)、{28}搜查劳动者随身物品被判侵犯隐私的“西日本铁道事件”(西日本鉄道事件)、{29}对劳动者的政治活动加以监视、调查的“东京电力盐山经营所事件”(東京電力塩山経営所事件){30}和著名的“关西电力事件”(関西電力事件)、{31}以及监听录音方面的判例(岡山電気軌道事件、{32}目黒高校事件、{33}広沢自動車学校事件{34}等)、“电子监视监控案件”(京都セクシュアル•ハラスメント(A呉服販売会社)事件{35})等,归入劳动者人格保护或隐私保护的案件纷呈于世人面前。从这些判决中可以看出,劳动者隐私在判例上是根据个案具体的得到承认的。此外,在雇用监视的判例中,判例法理上要求使用者要照顾到劳动者隐私的需求。以下,仅对日本有关劳动者健康隐私的两个重要判例{36}加以梳理。

(一)“HIV病毒感染者解雇事件”{37}

1.案件事实概要

原告受雇于经营软件业务的A公司,从事计算机系统维护方面的工作,后被A派遣至销售本公司软件的海外B公司,成为派遣劳动者。派遣期间,B公司对原告进行了健康诊断,发现原告感染了艾滋病病毒。B公司董事长C联系到 A公司董事长并告知了这一情形,随后,A公司董事长告知原告这一事实。不久,A公司解雇了原告。

原告就被告A公司因其感染艾滋病病毒为由解雇之事,请求确认解雇无效,并请求确认其在雇用契约上的权利和解雇后的工资损失。此外,对于A公司董事长的告知行为以及之后的解雇行为,请求按照民法第44条第1项和第709条请求精神抚慰金。同时,要求被告B公司和被告C,基于联络行为之违法承担民法第709条之上的精神损害抚慰金。

2.判决要旨

部分承认,部分驳回。使用者告知其职工HIV感染以及以此为由解雇的行为构成不法行为。本案中的解雇,是因为原告感染HIV病毒做出的,属于权利滥用,自始无效因此,原告对于被告A公司仍具有雇用契约上的地位,契约效力不受否认,因此,被告A拒绝原告提供劳务而导致工资损失,被告A负有支付损失工资之义务。

具体而言,被告A解释解雇理由时列举了四个方面,认为由于原告感染事实导致其不能获得B公司所在地泰国的就业签证,同时原告的工作意愿降低、对工作安排表现出不情愿,在工作态度上也出现了问题。按照泰国取得工作签证的要求,虽然需要接受必要的健康诊断,但是,从法定健康诊断的内容看,只包括肺结核、橡皮病、酒精重度等五种,并不包括艾滋病病毒检测。而从原告的健康诊断上看,上述检查结果合格,可以使其获得工作签证。因此,认为原告获得必要之工作签证存在障碍不构成解雇其工作的理由。其次,工作意愿问题,原告在被告A公司董事长告知其感染HIV病毒后,精神上受到巨大打击,再加上回到日本后复查时再次确认感染而再受打击,所以在今后是否去泰国继续工作上表现出犹豫,但是其被解雇是在尚未做出决定时发生的,因此也不构成解雇的正当理由。同理,所谓对工作安排表现出的不情愿,以及工作态度问题等,不能认可其构成解雇的正当理由。

(1)告知HIV感染事实之违法性判决认为,使用者因为对劳动者负有雇用契约上的附随义务,即应对其在工作场所中的健康履行配虑义务,因此,当使用者告知劳动者患有疾病时,一般无特殊情况是允许的,甚至在有些情况下还存在告知义务,但是本案而言,告知劳动者感染HIV不应允许,告知行为本身显著脱逸于社会相当性范围时,告知行为即具有违法性,使用者应对劳动者负有人格权侵害的不法行为责任。

具体到本案中的告知,在告知感染者感染HIV病毒之事实时,必须充分考虑到针对该种疾病的社会偏见和差别意识,以及被告知者精神上受到的冲击之巨大,具体而言,应慎重考虑到被告知者是否有接受该事实的思想准备和能力,告知者是否具有告知时必要的知识和告知后的指导引导能力,是否预备有应对被告知者在告知后混乱和震惊的手段等。

由此观之,告知感染者HIV病毒感染的事实时,应当是协助其治疗的医疗人员,因此,本案中的告知,应属于不得由使用者向劳动者告知之特殊事由。因此,A社董事长向本案原告告知其感染HIV病毒本身不应允许,按照认定事实中告知的经过和后续发展,其告知的方法、形式应当说已经显著超越了社会的相当性范围。因此,根据《民法》第44条第1项以及第709条之规定,被告A就其告知行为对原告负有损害赔偿之义务。

接受派遣的公司B,虽然与原告之间没有直接的雇佣关系,但是在对原告进行现实的劳务指挥命令时,应解释为负有与使用者相同的雇用契约上之附随义务—健康配虑义务。属于派遣劳动者隐私的信息也是同样,接受派遣的公司负有秘密保守义务,随意向第三人泄漏该信息的构成对隐私权侵害的违法行为。上述义务同样适用于不存在使用者与被用者关系的第三者。本案中派遣接受方B根据《民法》第44条第1项以及第709条、B公司董事长C根据《民法》第709条,对原告负有损害赔偿责任。

(2)关于解雇的违法性本案中真实的解雇事由可以推定为是由于原告感染了HIV病毒。使用者以劳动者感染HIV病毒为由解雇之行为不应获得法律上之许可,同时应认为构成显著脱逸社会相当性范围的违法行为。因此本案中的解雇构成被告A对原告的不法行为,被告对原告负有《民法》第709条(不法行为)上的损害赔偿责任。根据本判决,个人疾病相关的信息,属于隐私之范畴,特别是本案中争点之一的HIV病毒感染之信息,考虑到容易招致社会偏见和差别,应当说是私密性极高之信息,因此无论第三方为何人信息取得者都不应泄漏,本案中擅自向第三者泄漏的行为构成对隐私之侵害。原告由被告A公司突然告知该事实,并由此被解雇,精神上受到了巨大苦痛。因此判决被告A向原告承担300万日元精神抚慰金。同时,原告亦因被告B 公司及被告C之行为承受精神上之痛苦,并判处被告B公司和被告C各自承担300万日元精神抚慰金。

(二)“B金融公库事件”{39}

1.案件事实概要

原告是平成10年(1998年)春天即将毕业的大学生,在平成9年(1997年)参加了被告金融公库的招聘考试,并通过了随后的四次面试,获得了录用内定。之后,原告按照被告的指示到指定的诊疗所接受健康诊断。结果发现原告的肝脏数值较高。被告指示原告接受更精密的血液检查,但是未告知原告检查中包括乙肝病毒检查。根据二次诊断结果,原告是乙肝病毒感染者。诊疗所的医师随后将这一诊断结果告知了被告。被告遂以原告感染乙肝病毒为由拒绝录用原告起诉被告不予录用之行为违反了雇用契约上的权利以及原告对该契约的期待权。同时,擅自病毒感染检查造成原告精神损害,主张被告承担不法行为上的损害赔偿责任。

2.判决要旨

部分承认,部分驳回。

(1)不录用是否构成不法行为本案中不同于解雇案件,仅是对就业协议的废止。日本习惯上每年的录用内定从10月1日开始。原告主张的对录用内定之侵害,首先必须判断是否成立录用内定。本案中,真争议发生的时间点是6月,由于原告还没有收到录用内定书这种正式文书,因此不能说原被告之间成立了录用内定关系,而应认为当事人之间成立的是附始期保留解除权的雇用契约。事实上,原告是从被告职员B(学长)处口头获得祝贺的,这一点并不影响录用内定的不成立。另一方面,即便本案不成立附始期保留解除权的雇佣契约(录用内定),由于当事人已经到了确信前述雇用契约(录用内定)的期待阶段,无合理理由违反这一期待的,应认为违反契约缔结过程中制约当事人的信义原则之规定,当事人在到达相互确信雇用契约之成立(录用内定)阶段时,企业无正当理由不发出录用内定的,构成不法行为。但是,本案中:第一,在被告第一次录用程序中,四次面试后有适应性测试和健康诊断,因此还不能说录用选考实质上终止;第二,被告方并未告知说健康诊断与录用选考无关系,这一点原告本身也认识到;第三,在案件当时,参加录用选考并获得复试企业内定预告的学生不少,原告本身也获得了其他两个企业的内定;第四,被告并未要求原告推辞到其他公司的录用选考,原告是否辞掉其他公司的录用选考都是由原告自己判断决定。因此,本案争议发生之时,被告尽管向原告发出了内定预告,但是还没有到达相互之间确信雇佣契约成立之期待阶段。因此,本案中无须讨论不录用的理由及其合理性,不构成不法行为。

(2)健康诊断(本案中的病毒检测)上的不法行为本案中涉及精密健康诊断,事件发生当时平成9年,对于乙型肝炎病毒的感染路径以及与劳动能力之间的关系,社会上还存在误解和偏见,特别是往往会对感染者的就业和劳动机会产生错误的行为。在这种情形下,血液者携带乙肝病毒,应属于不想为他人所知的信息,原告享有未经本人同意不得取得上述信息之权利,

并可认为是受到保护的隐私权之一另一方面,作为企业之经营活动之自由,其以营业目的雇用劳动者之自由应受到法律保护,因此为了获得判断是否雇用的材料,应保障其对应聘者之调查自由。由于劳动契约是以要求一定的劳动提供的契约,企业在录用时,为确认劳动者具有能够提供劳务之一定身体条件或能力,而对应聘者实施健康诊断的,相应与预定之劳务提供的内容,应当肯定其必要性。但是,根据《劳动安全卫生法》第66条以及《劳动安全卫生规则》第43条的规定,健康诊断的法定义务,是使用者为了对其所雇佣的劳动者达到适合的配置,以及上岗后的健康管理为目的而实施的义务,并非录用选考时的法定义务;同时,由于不是决定是否录用应聘者而实施的健康诊断,因此不能以履行该法定义务为由,进行录用时的健康诊断。

对于原告乙肝病毒感染的信息保护之诉求,以及与企业录用选考的调查自由,二者之间的关系放到乙肝病毒携带的感染路径与劳动能力之间的关系上具体考察时,应认为,如无特殊事由,企业仅在录用时为了判断应聘者的能力和适合性,没有必要进行乙肝病毒检测。退而言之,即便上述调查承认其必要性,但是由于检查会导致对感染者求职机会和就业机会的错误应对,这里的检查不同于医疗方对患者、孕妇健康状况的把握目的,并不会有为了防止感染或病情恶化的高度必要性,因此,企业在录用选考时实施上述调查的行为,对于应聘者本人必须事前告知检查的目的和必要性,并得到对方的明示同意。

参照被告经营金融业务,被告在录用时,为了判断应聘者的能力和适格性而施行乙肝病毒检查,缺乏必要性,并不具有必须进行乙肝病毒检查的必要性。即便假定应肯定其必要性,但是由于是未获得原告之同意而实施的行为,作为对原告隐私权之侵害,其违法性评价不能豁免。

鉴于以上理由,被告在录用选考中实施的健康诊断,对本案中原告进行病毒检查之行为,侵害了原告之隐私,应认定造成了原告精神上的痛苦。

(3)健康诊断(精密检查)之不法行为本案中的健康诊断,被告虽然是通过产业医生实施的,但是应认定未在事前告知原告相应的诊断内容、方法和目的。因此,得出的结论是,原告并未在事前同意精密检查。

如前所述,企业对录用选考中的应聘者,如不存在特殊事由的,不得进行确认其是否感染乙肝病毒的测试,即便应当肯定其调查必要性的,也必须在事前说明调查目的和必要性,并得到对方之同意,才可进行病毒感染量等判断乙肝相关病状的精密检查。但是,在本案中,没有任何调查目的或必要性之说明,也没有获得本人之同意,被告让原告接受病毒感染、病毒量、感染性大小等精密检查,是未获得本人同意之特殊病状调查行为,侵害了原告的隐私权,属于违法。

在本案中,综合考量直到本案中精密检查结果明了时,原告才获知录用选考的结果,以及检查和检查说明时被告职员一直陪同之行为,要求说明检查结果时被告职员将原告叫到诊疗室再由检查医生说明之行为和检查费用全部由被告负担之行为,实施检查之医师为产业医生并知道原告是录用选考的应聘者之实施等情况,被告让原告接受本案中精密检查的目的,不限于为其提供治疗机会,同时也是为了获取原告病状信息。因此本案的精密检查,原告被擅自检查了病毒感染、病毒量、感染性大小等,构成对原告隐私之侵害,并使其承受精神上的痛苦。

(三)案例评析

上述两个判例是日本有关劳动者健康隐私中较为重要的两个案例。前者开创了承认劳动者健康隐私的先河,并一反日本最高裁判所早年在电电公社带广局事件中,对精密健康检查的态度。究其原因,一方面是随着隐私权判例法理的发展和理论进步,以及劳动行政政策上的变化(例如1999年指针的颁布等),劳动者隐私理念在司法层面得到一定程度的承认,另一方面,由于判例中的健康信息与社会差别、就业歧视等关乎社会公正之价值追求相纠葛,使得司法态度发生了变化。后者案例,由于与我国近年来乙肝歧视的社会现实存在某种相似性,同时将健康隐私的保护从HIV病毒感染的特例扩展到其他疾病,将劳动者隐私与企业自由之间的平衡放到社会差别和就业歧视的视角下具体检讨,并将侵犯隐私的不法行为从解雇扩展到劳动合同缔结过程,使得劳动者隐私上之人格保护赋予了更大的张力。无论是HIV病毒还是乙肝病毒的诊断,判例上都将其承认为具有高度秘密性的隐私,在社会偏见和差别意识较强的特定历史时期,应当受到隐私法上的保护。{38}在这种情形下,反歧视与就业机会平等的法益价值,就超越了法律上对劳动者安全卫生保护而施加给使用者的法定义务的法理价值,表现为劳动者隐私保护的优先性。特别是,在“B金融公库事件”中,通常为学说和实践强调的使用者之雇用自由,{39}实际上受到了健康诊断上劳动者隐私之限制。这种法益上的平衡,实际上颇能为我国处理乙肝就业歧视问题所借鉴,而事实上我国在相关立法和法律文件中已经得到了践行。

五、劳动者隐私之理论纠结

(一)询问之拒绝与履历欺诈

如前所述,根据1997年制定的《注意要点》,求职者对于与应聘职务无关联性、并且可产生差别的询问,具有不受隐私侵害的法益。但是,对于上述询问,如果求职者做出不真实的回答,是否允许使用者日后主张行为人构成履历欺诈,从而免于劳动契约上的义务和解除限制,这一点在日本学界也是存在争议的问题。针对是否构成履历欺诈,一般认为存在赞成说,和否认说两种。

赞成说认为,根据最高裁判所在“炭研精工事件”(炭研精工事件){40}中的判决,劳动者对使用者负有“真实告知之义务”。在判决中支持了东京高等裁判所做出的判决,{41}即“使用者……在必要且合理的范围内要求其申明告知的,劳动者则在信义则上负有必须真实告知之义务”。同时,如果使用者之询问违反了公序良俗时,当然也可以批判其违反了法之基本的正义理念,而不得对上述询问做出的虚假回答做出不利行为。{42}

反对说则认为,{43}依照雇用的现实,如果说给予求职者以拒绝回答之自由,实不过是其不能被录用之自由。因此,所谓的求职者享有拒绝回答之自由实际上是不可能的。而由于询问本身就存在违法性,应当承认即便回答不真实,也不应构成履历欺诈。作为其理论根据,判例上的主要判例有“大森精工机事件”(大森精工機事件,東京地判昭60•1•30労民集36巻1号29頁)和“有限公司丸屋出租车解雇事件”(有限会社マルヤタクシー解雇事件,仙台地昭60•9•19労判459号40頁)中,按照雇用契约的宗旨认为超越了信义则必要且合理的范围而要求劳动者告知其经历的,构成对劳动者个人领域(隐私)的侵害,不应为法律所允许。

对于录用时使用者的询问,属于对劳动者个人信息收集之范围。因此,求职者是否能够拒绝回答询问的问题,抑或是否可以做出不真实的回答,决定于询问的合法性。根据《职业安定法》第5条之4的规定以及《职业介绍指针》之规定,对求职者的个人信息之收集,仅在满足下述条件下才可进行:(1)信息之收集存在业务上的必要性;(2)为业务目的之达成在必要的范围内;(3)劳动者本人的同意;(4)存在其他正当事由之情形。然而,上述要件需要怎样的具体解读,仍需进一步检讨。

首先,职业上的必要性,在判例中认为,由于劳动关系是一种继续性的人之间的关系,很多地方要求彼此之间的信赖,同时,由于日本传统的“终身雇佣制”,使得劳动者个人信息的收集被认为很大程度上与使用者的利益相关。{44}但是,根据上述判决理由,很可能使得包括敏感信息在内的个人信息被列入到收集范围。对此,学者也指出,即使企业是以继续性的人际关系为前提存在,但对于劳动者整体人格的把握不应是构成信赖关系的前提。{45}通说认为,对于职业上的必要性之理解,应当避免赋予使用者解释上的过度自由。特别是属于劳动者敏感信息之个人信息之收集,应当采取严格的限制。

其次,关于劳动者的同意,还需对同意之形式、意思表示之真实性等问题具体检讨。有关意思表示之真实性,如果按照不向企业提供个人信息就不能获得录用这一客观上的因果关系看,劳动者真实意思表示之自由可以说在现实世界是不存在的。按照日本通常界定的广泛意义上之企业录用的自由,使用者也不承担说明不采用理由之义务。按照学说,事实上所谓的劳动者“同意”作为但书事由,与个人信息收集范围的限定这一立法宗旨并不相容。因此这里的同意应限定解释为与录用无关的客观明确的事项有关的信息收集之情形。{46}如此一来,可以理解取得劳动者同意之困难。但是,笔者认为应当取得同意之个人信息的解释尚不明确。按照上述学理,适用劳动者同意方可收集的个人信息,须为客观且明确事项上的个人信息,但是如何界定这里的客观、明确,仍留有疑问。姓名、性别、身高等,表面上容易分类的信息可以设想属于上述客观明确的信息,但是诸如工作履历、学历、健康信息等个人信息应当如何理解。特别是,如果健康信息中属于敏感信息,考虑到可能与雇用差别产生关联,那么,对于上述信息的收集是否仍适用客观明确事项中对劳动者同意的要件,这就有可能造成与立法宗旨之间(反差别)之间的矛盾。对此,还有待商榷。

第三,存在正当事由的,其对劳动者个人信息之收集不受限制,这里的“正当事由”之界定,在学说上对于正当事由的议论,认为应限定为长期雇用前提下关系劳动者个人评价的信息收集。例如日本劳动关系实践中,在密切的人际关系前提下,使用者通常会对劳动者进行性格测试。但是,根据测试的内容,对于可能构成社会差别原因之事项,特别附加了两个适用要件,即这种与差别有关联之测试内容,必须存在特殊职业上之必要性,以及测试本身为实现业务目的所不可或缺。

(二)劳动者的健康信息的特殊问题

如前所述,在日本,对劳动者健康信息的隐私处理,是从1990年代中期以降受到热烈议论的。职场中使用者通过对劳动者进行健康检查(我国通常称为体检)可以收集劳动者相关的个人信息,因而会与劳动者隐私之间产生强烈关联。对此,虽然在立法上如前所述,现代日本社会主要是通过《个人信息保护法》寻求对劳动者隐私保护的制度支援,同时另一方面,健康诊断与健康信息的收集还通过特别劳动法—《安全卫生法》上加以法律规制。由于立法上,存在劳动者隐私之权利,与使用者安全配虑之义务,权利实现与义务履行之间似乎难以两全。如何寻找到二者之间的平衡点,是劳动者健康隐私中所特有的理论难题为了解题,首先有必要重新审视健康信息之属性,并结合日本法律制度的特殊背景,以及劳动中健康诊断的三方法律关系的特殊性,加以具体展开。

1.健康情报的属性

劳动者健康信息通常是以健康诊断结果的形式存在。因此,健康诊断结果也可认为在范围上等同于劳动者在健康信息中的隐私范围。具体而言,按照日本《安全卫生法》的规定,健康诊断结果{47}可以涉及不同类型的诊断结果,例如法定健康诊断结果、{48}与使用者努力义务相关的健康信息、复检或特定保健指导、任意健康信息、工作场所外产生的健康信息、工作环境测定结果、上司或同事个人了解到的健康信息等等。虽然可以将劳动者的健康诊断信息与劳动者健康信息在内容上作一致性处理,但是无论是健康诊断结果,还是健康信息,从信息所属的主体上看,学说上存在不同认识。有学说认为上述信息为劳动者个人所有,也即劳动者所有说;也有观点认为应当由使用者和劳动者共有,也即“分属说”。但是从现代隐私法的理念出发,似乎更倾向于劳动者所有说。

然而,日本劳动者的健康信息相关的隐私问题,其复杂性在于与《安全卫生法》上使用者的健康诊断义务(法定健康诊断信息)之间的冲突。由于根据法律,使用者对劳动者负有健康诊断之义务,因此其义务履行包含有对劳动者健康信息(法定健康诊断结果)的知情和管理义务。

这一特殊性必须回溯于日本的法律制度背景。

2.法律背景

分析日本劳动者健康诊断信息时,不能忽视法律制度框架的特殊性。按照《劳动安全卫生法》规定(第66条1项2项),使用者在雇入劳动者时以及对雇用的劳动者负有定期健康诊断的法定义务(定期健康诊断原则上为每年一次,从事深夜工作等特定岗位的劳动者则是每年两次),对从事一定有毒有害作业的劳动者还负有特殊健康诊断之义务(第66条第4项)。

使用者的上述健康诊断义务为法定强制义务,不因当事人约定而豁免。{49}作为这一法定义务的内涵,主要包含如下内容:(1)事业者必须记录健康诊断结果,{50}并在诊断结果基础上采取必要的措施以保持劳动者的健康;(2)事业者负有听取医师以及牙科医师专门意见之义务;{51}(3)事业者负有将诊断结果通知该劳动者之通知义务;{52}(4)事业者负有调整工作场所和工作之义务,即根据健康诊断之结果,当认为存在保持劳动者健康之必要时,应当采取必要的措施,例如变更劳动者的工作场所、或者工作岗位、缩短劳动时间等;(5)事业者负有实施工作环境测评的义务,并应设置或完善相应设施设备以及其他措施(第66条之3和之5);以及为确保职场和公众健康,对还有传染性疾病或其他厚生劳动省规定的相关疾病的劳动者,禁止其就业(第68条)。

如上,从法律制度上,日本形成的是以事业者(使用者)为主导的劳动者健康诊断制度,由使用者实施健康诊断,并对诊断结果进行通知、记录、管理等行为。在上述健康诊断结果的基础上,使用者接受产业医生的建议意见,并采取必要的措施,以实现对劳动者健康保护的义务履行。上述义务也即学理上的安全配虑义务,不仅是公法上的义务,同时也被认为是劳动契约上的附随义务,劳动者可向使用者行使请求权。

为确保上述法定义务的实现,事实上日本《安全卫生法》还规定了劳动者的受诊义务,以此达到劳动者健康管理的完善(第66条之5,但是对于劳动者不履行受诊义务的并没有规定相应法律责任)。不仅如此,民法上也将劳动者的受诊作为劳动契约履行的协助义务之一。因此,劳动法上的健康诊断,既是使用者的作为义务,也是劳动者的受与义务。其中,法律仅仅规定劳动者可以选择其他医师进行诊断(第66条之5但书规定),但是健康诊断之结果必须通知使用者。这里劳动者对健康诊断医师的选择,立法上并非出于对劳动者自己决定的尊重,也不是为了保障劳动者选择接触自己身体之人之自由权的赋权,当时的立法动机主要是在于防止由事业者指定的医师在健康诊断中受到事业者意思之影响而决定健康诊断结果,从而允许劳动者选择自己信赖的医师借以获得健康诊断结果。{53}

此外,对于不属于劳动法上的法定外健康诊断,特别是精密检查,也存在劳动者的受诊义务和医师选择问题。判例上,使用者对长期罹患劲肩腕症候群的劳动者,根据就业规则和劳动协约的规定,使用者命令其到指定医院接受精密检查,但是劳动者拒绝了,在此案例中判决认为,如果精密检查参照为使劳动者治愈病情的目的认为具有合理且相当内容的,则不允许劳动者以受诊自由或医师选择自由为由拒绝受诊。{54}

另一方面,对于HIV以及乙肝的检测,{55}裁判所认为在健康诊断中秘密收集相关健康信息属于对劳动者隐私的权利侵害,适用不法行为规则。特别对于 HIV的健康诊断,厚生劳动省曾经出台了《职场中有关艾滋问题的指引》,{56}根据该指引,事业者对劳动者进行录用选择时,不得进行HIV检查,劳动者在事业者的医院或诊疗所中自愿接受HIV检查的,检查实施者或者事业者负有秘密保持的义务。

由上可知,法律上或判例上,除去HIV或乙肝等容易招致社会差别的事项外,劳动者对于法定健康诊断以及法定外健康诊断均负有受诊义务。

这里无论是劳动者的受诊义务,抑或称其为契约上的协助义务,以及使用者负有的安全配虑义务或者是公法上之义务,从保护劳动者的健康信息(隐私)的立场观之,似乎存在制度上的矛盾。日本学说上继而也在劳动者健康诊断问题上提出了劳动者—使用者—医疗机构之间的三方关系理论。

(三)三方关系之议论—关乎法定健康诊断

学说上对于劳动者的健康信息,有学者从三方法律关系的角度做出过论述。{57}在这一法律关系中,劳动者对于健康诊断上与使用者之间形成有公法上和私法上的关系,同时劳动者还作为受诊者与医疗机构之间形成有诊疗契约关系;而使用者除与劳动者之间的公私法上之关系外,其与医疗机构之间也存在准委任或雇佣关系。于是乎,在劳动者、使用者、医疗机构(医师)三者中之间形成了较为复杂的三方法律关系。因此,对于劳动者健康诊断中涉及的医疗信息之隐私保护,需要从这种三方法律关系入手具体分析权利义务关系。首先,则从日本的法定健康诊断入手,随后再论法定外健康诊断。

1.使用者与劳动者之间

如前所述,法定健康诊断是根据日本《劳动安全卫生法》第66条第1项至第3项之规定而施行的健康诊断。围绕法定健康诊断,使用者负有若干法定义务,诸如法定健康诊断的实施义务、对诊断结果听取医师意见义务、就业上调整措施义务、对劳动者的健康诊断结果通知义务等。上述法定义务虽然是公法上对使用者的义务安排,但是同样影响到私法关系上的义务配置。但是,这里并不认劳动者基于使用者的法定义务,享有与之对应的私法上之权利。也就是说,使用者在《劳动安全卫生法》上的义务,应考虑为是使用者“应当斟酌”之基准较为妥当。{58}其结果上,在公法上,劳动者对使用者施行公法上的健康诊断义务并不直接发生对应的履行请求之权利。使用者之公法上义务不履行应由《劳动安全卫生法》上的罚则予以规制,劳动者则是通过健康诊断的实施获得反射利益之实现。私法上,使用者则在安全配虑义务之上,或者不法行为法上的类似义务,必须实施法定健康诊断。但是这里,是否容忍劳动者对使用者在私法上的健康诊断履行权,则须另当别论。

从劳动者的角度亦然,需要分别从公法和私法层面予以考察。公法层面上,《劳动安全卫生法》在第66条第5项规定了劳动者健康诊断之受诊义务。据此,有学说认为相应的使用者对劳动者具有健康诊断受诊的命令权(业务命令权之一种)。{59}如此一来,劳动者因不服从受诊命令,是否可以作为对业务命令之违反而对对其进行惩戒处分,就成为一大问题。与此同时,学说上也有意见认为,尽管公法上规定了劳动者的受诊义务,但不必然在私法上也发生劳动者的受诊义务(“否定说”)。{60}按照否定说的理论,劳动安全卫生法仅应作为纯粹的公法来理解。劳动者根据该法对于使用者公法上之健康诊断义务履行不具有私法上之请求权,因而,使用者对于劳动者也同样,不得根据该法上的受诊义务,对劳动者主张私法上的受诊义务。劳动安全卫生法上的安全卫生规定,与劳动时间或工资相同,是法律上保护措施的最低基准的“劳动条件”,仅此而已。

进而,劳动者拒绝受诊的事例中,是否构成对使用者业务命令之违反,最高裁判所的判决中是肯定违反构成的。{61}但是,对于违反使用者业务命令的判决,也同时需要考察受诊命令之合理性。此外,对于受诊命令之业务命令之违反,还必须个别考察劳使之间约定的就业规则的原则。因此,法定健康诊断中,如果没有特别相反的意思表示,通说认为受诊义务之发生源自劳动者“默示的同意”。{62}另一方面,学说上也有不同意见。也即由于就业规则往往是使用者单方制定的规则,因此,对于认为健康信息之收集按照就业规则之规定即使违反劳动者本人之意思也可实施的判例法理应予批判。还有意见认为,根据就业规则虽然可以肯定受诊命令本身,但是需要平衡就业规则的制约与劳动者基本自由之间的权重。{63}甚至认为根据受诊命令单方强制劳动者负担的义务应面向尊重劳动者意思自由的方向判断其界限。{64}因此,倾向于认为受诊命令不构成业务命令,因而劳动者拒绝受诊命令不得以违反业务命令而受到惩戒。{65}

2.使用者与医疗方之间

《劳动安全卫生法》上的健康诊断,以医师之实施行为为必要。医师的作用于劳动者而言,是医疗检查的实施者,是健康诊断结果的判断者,并是根据前述结果向使用者提出职务环境改进的建议者。这里的医师包括两种,一种主要由事业者雇用的产业医生,一种则是委托的外部医疗机构(包括委托产业医生或外部健康诊断机构)。前者,产业医生与使用者之间成立雇佣关系,而后者则与使用者之间成立委任关系。医师对于使用者而言,不仅负有公法上之义务,也负有私法上之契约义务(产业医生的情形下,还负有与实施健康诊断有关的诚实义务。如果是医疗机构的,则还负有善管的注意义务)。

此外,医疗一方(医疗机构和医师)由于医疗上的判断错误而导致未能向使用者提出正确适当的告知和改善建议,而使得使用者不能履行安全配虑义务的,这种情形下,医疗方应当承担相应的法律责任。而相对于使用者的法律责任,学说上又有“履行补助者责任论”和“使用者责任论”两种学说。作为“履行补助者责任论”,由于其未考虑到健康诊断行为中涉及医疗行为的裁量性,被认为存在重大不足。另一方面,“使用者责任论”则认为根据法定健康诊断制度而对劳动者健康信息之把握,对于使用者而言应当是居于业务运营中的核心利益之一,在私法层面上属于使用者报偿责任、危险责任的框架内,应考虑到使用关系、事业的执行性、以及免责证明可能性之否定等作为使用者责任的充分要件。{66}也即,由于医疗上的过失或错误导致劳动者受到侵害时,使用者基于使用者责任并不承担医疗上不法行为的代位责任,其仅在自身危险防止措施的限度内承担损害赔偿责任。

3.劳动者与医疗方之间

健康诊断过程中,劳动者与医师之间存在契约上的诊疗关系。因此,医师对于健康诊断对象之劳动者,必须提供适当的健康诊断并出具正确适当的医学意见。如若不然,错误的诊断行为或诊断结果,而使劳动者身心受到伤害的,应按契约上的注意义务违反论,并承担相应的损害赔偿责任。

(四)法定健康诊断之外

法定外健康诊断与一般意义上的诊疗中,由于不适用《劳动安全卫生法》,由使用者与劳动者约定进行(例如在就业规则中规定)。这种情形下使用者—劳动者—医疗三者之间的关系,学说上也存在两种认识。首先第一种观点认为,这里的三方关系被认为属于民法上的为第三者契约(民法第537条),也即使用者是要约方,医疗方面是承诺方,劳动者为受益者的结构关系。其中,使用者与医疗方面成立准委任关系,劳动者一旦同意受诊,则可获得对医疗方面的受诊请求权。第二种观点认为,使用者与医疗方之间形成准委任关系或雇佣关系,因此,医疗方就健康诊断的医疗行为仅对使用者承担义务。在这一关系中,劳动者的受诊请求权得向使用者主张,而不能向医疗方面主张上述两种关系的不同在于,劳动者受诊请求权的请求对象不同,不仅如此,还体现在健康诊断结果的告知义务上。第一种观点中,三方关系是以医疗方对劳动者负有健康诊断通知义务的,而后者之情形,医疗方并不对劳动者直接通知结果,而是向使用者通知结果。但是,按照日本学界《确保劳动者健康之事业者责务之一》(「労働者の健康を確保することが事業者の責務の一つ」)这一中间研究报告,即便使用者与医疗方没有明确的契约关系的,一般也推定二者之间成立准委任关系。{67}

以上观之,无论是为了第三者的契约,还是准委任契约,在法律判断上,健康诊断在本质上仍为医疗行为,这一点毋庸置疑。即便是法定外健康诊断,也是一种诊疗行为,劳动者与医疗方之间难以否认存在诊疗契约关系。因此,在法定外健康诊断的情形中,医疗方仍应负有刑法上的医师守秘义务,其对诊断结果等诊疗信息向诊疗契约第三方(包括使用者)的开始亦应当受《个人信息保护法》中信息开示的限制。

也即,法定外健康诊断结果向使用者通知时,应当以获得劳动者的事前同意为必要。

(五)劳动者健康信息的处理方法

那么,使用者的安全配虑义务如何与劳动者健康隐私保护之间相调和。首先,民法上的安全配虑义务,学说上存在所谓的“安全配虑义务缩减论”(以下简称“缩减论”)。按照缩减论的观点,在法定健康诊断中,由于劳动者拒绝受诊,或者拒绝向使用者提交相关的健康信息,使用者在此范围内得以缩减其安全配虑义务。从结果上看,可导致使用者义务本身的减轻、违法行为之阻却、归责事由之不构成、或者损害赔偿的减额等。如此一来,既可以保持使用者对劳动者负有的安全配虑义务,又可以在企业健康管理秩序维持的前提下给予劳动者隐私保护的空间。但是,对于劳动者出于保护隐私而缩减的安全配虑义务并非无限制,对于容易罹患职业病的行业、以及存在威胁其他劳动者或社会公众安全的,则劳动者并不能因隐私保护之要求豁免受诊义务。而对于法定外健康诊断,由于性质上属于私法上之行为,因此应允许劳使双方合意约定。

其次,还有意见认为可以从技术处理层面分离健康诊断结果与健康信息根据《2004年指针》以及《留意事项》,劳动者的健康信息受到隐私上的保护,但是并不减轻或免除使用者的安全配虑义务。但是,使用者义务履行应当回应隐私保护这一新的诉求,学说上提出了如下建议:一方面根据健康信息与隐私关联性之强弱履行不同的保护标准,限制部分健康信息的收集;一方面,将健康诊断结果与健康信息相分离,进一步强调产业医生的作用。

1.健康信息收集的限制

法律上如无特殊情形的,通过健康诊断收集劳动者健康信息,需要满足职务上的关联性,以及必要性要件。然而,劳动者应当有决定何者施行健康诊断之选择权。医师选择权虽然在以往《劳动安全卫生法》制定时具有不同的目标定位,但是仍然可以服务于现在对劳动者的隐私保护,自无异议。问题在于,收集要件之职务关联性与必要性应当如何界定。在法定健康诊断中,是否在增加特殊检查时需要征得劳动者本人同意,在判例法理上因事而异,进而,在可能造成社会歧视之敏感健康信息之收集,劳动者之同意是否为必要要件,以及劳动者之同意是否考虑其意思之真实。追求劳动者意思表示真实,无疑增加了司法判断的难度,尚待进一步思考。

2.从医学数据到加工信息的健康信息开示

法律上将劳动者的健康信息开示给使用者的目的在于,使用者可以据此采取适当的调整措施以确保劳动者的健康保持。但是,这一目的之实现究竟需要怎样的健康信息为必要,是值得反思的。仅仅将健康诊断结果中的诊断数据告知使用者,并不必然保证使用者的调整措施之适当,事实上更需要医师从“专业人士”的角度给予必要的解释。因此,更为有效的方式,不是现实中直接将健康诊断的数据结果交给使用者,然后由其自行判断(使用者不完全具有判断之能力),而是应对医学数据加以必要的加工,一方面,降低对劳动者隐私侵犯的可能性,并规制由此可能引发的社会偏见和就业差别,另一方面,事实上更有利于实现使用者安全配虑义务的履行。

同时,从劳动者与医疗方之间形成的诊疗契约的角度看,医学上的检测数据应当属于法律上受保护的隐私范畴,医疗方从医疗行政法和医师伦理的角度,对患者(劳动者)的隐私负有保密义务,同时,刑法上也规定了医师保密义务。因此,特别是在法定外健康诊断中,医疗方简单以健康诊断数据告知以使用者,容易构成公法和私法上对其守秘义务之违反。为降低违法风险,同时兼顾隐私之保护,将医学数据转换为加工信息,具有重要的现实意义。

3.敏感健康信息的注意

根据《留意事项》,HIV和乙肝等在职场中难以感染或流行的传染病有关之信息,原则上不可以收集。仅作为除外情形,在法律规定或具有职业上的特殊必要性时,才可收集。这里对敏感健康信息的特别处理原则,虽然没有明确劳动者之同意所产生之效力,但是,学说上而言,使用者对劳动者上述敏感健康信息的收集要求本身即具有违法性。同时,对于职业上具有特殊必要情形时,使用者负有相应举证责任,判例法理上还要求,在证明特殊必要性之存在的基础上,还需取得劳动者本人的明示同意。

4.产业医生的作用

根据健康信息研讨会报告书,劳动者的健康诊断之判断,现行法上是寄希望于产业医生做出最终判断的。特别是法定健康诊断,由于不是纯粹的医学判断,有必要对使用者做出具体的改善措施建议,因此,产业医生的作用非常重要。同时,在确定健康诊断目的的适当性、诊断项目的有用性上,也需要产业医生的建议和意见。然而,日本的问题在于,按照现行劳动卫生法律下的产业医制度,其独立性难以获得保障,特别是当产业医生受雇于使用者成为内部产业医生时,会受到雇用契约的制约,从而大大限制了其作为协助使用者履行安全配虑义务的专家作用。这一点如何得到制度上的解决,是日本当前面临的重大问题。

六、结论

以上本文回溯了日本社会中劳动者隐私保护有关的法律制度之生成与发展,以及在司法判例上的具体回应,特别是将其定位于劳动者健康信息上之隐私保护,使这一研究更加贴近我国的现实情景。劳动者健康信息的隐私在我国有着特殊的时代意义和社会涵义,劳动者健康信息的隐私,从法律规制上,首先是置于反歧视的法律机制框架下得以关注和研究的。在我国近年来反就业歧视的草根运动中,最为活跃的当属反乙肝歧视的民间运动,反乙肝歧视甚至被认为是推动我国反就业歧视整体发展的重要力量。然而,在日本,反歧视与劳动者隐私保护更为密切的联系在一起,将隐私保护作为还原以劳动者以市民社会之“人”的过程予以实现的,这就使得隐私与人格、隐私与人权被更为贴切的联系起来,并有可能为我国劳动者人格保护研究所借鉴。

然而,劳动者人格的内涵不止于劳动者隐私,事实上为日本学界所困扰的劳动者之健康生命(通过《劳动安全卫生法》上规定的使用者的健康诊断义务得以实现),与劳动者之隐私,同属于劳动者人格之不同侧面,二者本不应割裂或不容,只是在权利实现的手段上需要我们人类更加开阔的视野和聪明智慧。此外,职场之间尊重而平和的人际关系,性别种族等类别下的平等和自由,也应是劳动者人格之应有之义。这些问题,留给法学研究者更大的空间去继续探索。

【注释】基金项目:本文系中国博士后科学基金资助课题“劳动者人格法律问题研究”(项目编号:2011M500166)研究成果之一;也是国家社科基金课题“社会法的中国理论—比较视野与本土构建”(项目编号:11BFX070)和国家社科基金课题“和谐劳动关系协调机制的法律构建研究”(项目编号:11&ZD031)的阶段性成果。

作者简介:魏倩(1980-),北京大学劳动法和社会保障法研究所研究员,北京大学法学院博士后;主要研究方向:比较社会法、劳动法、社会保障法、老年人法。

{1}有关隐私与人格尊严之间关系的论述,See Edward J. Bloustein, Privacy as an Aspect of Human Dignity: An Answer to Dean Prosser,39 N.Y.U. L. REV.962(1964); Charles Fried, Privacy,77 YALE. L.J.475,(1968).

{2}参见〔日〕道幸哲也『職場における自立とプライバシー』13-14页(日本評論社,1999)。

{3}例如,搜查橱柜并偷拍私物而认为构成对劳动者隐私侵害的关西电力事件(関西電力事件,大阪高判平3•9•24労民集42巻5号752页)、因身体检查而暴露带着缓解腰痛腰带,认为构成对私生活上秘密保有利益侵害的日立物流事件(日立物流事件,浦和地判平3•11•22労判624号78页),以及在女更衣室内秘密摄像判决其侵害隐私的吴服贩卖会社事件(A呉服販売会社事件,京都地判平9•4•17労判716号49页)等。

{4}包括隐私权,对企业内劳动者人格的探讨,在日本1991年第81届劳动法学会“企业与人权”研讨会上曾做出专门的正面回应。该研讨会成果中,包括该学会志中,角田邦重「企業社会における労働者人格の展開」労働78号第5页(1991)、渡寛基「企業社会における人格権侵害の法的救済」同誌第66页、山田省三「職場における労働者のプライバシー保護」同誌第33页等文章。

{5}参见〔日〕島田陽一「企業における労働者の人格権」『21世紀労働法•第6巻労働者の人格と平等』2页(有斐閣,2000)。

{6}日本有关劳动者隐私的现行研究,参见道幸哲也『職場における自立とプライバシー』(日本評論社,1999)、砂押以久子「労働契約締結•履行過程における労働者のプライバシー保護」法律時報78巻4号(2006)等。

{7}電電公社帯広局事件•最一小判昭61•3•13労判470号28页。

{8}東北郵政局事件•仙台高判平9•8•29労判729号76页。

{9}参见〔日〕道幸哲也「職場における自立とプライバシー」29页(日本評論社,1995)。

{10}参见〔日〕山田省三「雇用関係と労働者のプライバシー」『21世紀労働法•第6巻労働者の人格と平等』57页(有斐閣,2000)。积极说将隐私权定义为自己信息的控制权、私生活自己决定权。也就是说,劳动者的个人信息之秘匿是内包于控制权之内的。参见和田肇•野田進•中窪裕也『労働法の世界(第8版)』319页(有斐閣,2009)。

{11}参见〔日〕砂押以久子「職場における労働者のプライバシーをめぐる法律問題」日労研543号4页。

{12}「労働者の個人情報保護に関する研究会報告書」(主査諏訪康雄)、季労187号136页(1998)。

{13}労働大臣官房政策調査部『労働者の個人情報保護に関する研究会報告書』(1998),http://www.jil.go.jp/kisya/daijin/980629_01_d/980629_01_d_gaiyou.html。

{14}参见〔日〕和田肇•野田進•中窪裕也『労働法の世界(第8版)』320页(有斐閣,2009)。

{15}参见〔日〕山田省三「雇用関係における労働者のプライバシー」『21世紀労働法•第6巻労働者の人格と平等』57页(有斐閣,2000)。

{16}労政時報3288号(1997年)32页。

{17}労働者の個人情報保護に関する行動指針,参见日本厚生劳动省网站网址:http://www2.mhlw.go.jp/kisya/daijin/20001220_01_d/20001220_01_d_shishin.html;更新时间:2000年12月20日更新;访问时间:2014年4月22日。

{18}雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン,参见本厚生劳动省网站网址:http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/07/tp0701-1.html,该指引已于2013年修订,更新时间:2013年5月14日;访问时间:2014年4月22日。

{19}此外,还可参照2005年制定的「職業紹介事業者における個人情報保護法などの施行に伴う留意点等について」(職需発0330001号)、「派遣元事業主における個人情報保護法などの施行に伴う留意点等について」(職需発0330002号)等。

{20}参见〔日〕砂押以久子「労働契約締結•履行過程における労働者のプライバシー保護」、法律時報78巻4号61页(2006)。

{21}全称为「職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者等が均等待遇、労働条件などの明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示等に関して適切に対処するための指針」。

{22}「<資料>労働者の個人情報保護に関する研究会報告書<抜粋>」季刊労働法一八七号153页(1998)。

{23}参见〔日〕岩出誠「従業員の健康管理をめぐる法的諸問題」労研441号12页(1997)。

{24}参见〔日〕島田陽一「企業における労働者の人格権」『21世紀労働法第6巻労働者の人格と平等』6页(有斐閣,2000)。

{25}这种情形下,鼓励从劳动者本人处获得健康诊断结果。

{26}参见〔日〕和田肇『人権保障と労働法』24页(日本評論社,2008)。

{27}経済産業省ガイドライン2-1-10。

{28}仙台高判平9•8•29労判729号76页。根据本判决,劳动者隐私的构成与“宴之后”事件中确立的隐私构成要件相同。但是之后,在“西日本铁道事件”中,还曾出现过四要件说,但是学理上认为其理论根据欠缺,对劳动者持有物之搜查上的人格侵害保护不够充分。

{29}最小判昭43•8•2民集22巻8号1603页。根据最高裁判所的判决,对劳动者所持物品的检查,考虑到人格侵害的可能,其合法性要件需要满足如下:(1)存在检查之必要以及合理的理由;(2)检查方法和程度上的适当性;(3)制度上必须统一实施,而无差别;(4)以及就业规则等上存在明示的根据。

{30}最二小判昭63•2•5労判512号12页。根据本案,思想信条之调查的合法性判断基准,在于调查的必要性,调查方法的相当性,合理性,以及二者相关性的重视。

{31}最三小判平7•9•5労判680号28页;大阪高判平3•9•24労民集42巻5号752页。无论是否可能侵害企业秩序,作为公司方针,通过职位制度对特定政党之党员以及相同政见者,以政治信仰为由,在工作场所内外进行监视,并劝其他劳动者不与之接触、交流,进而擅自打开劳动者的橱柜并对其私物进行拍照的,构成对劳动者名誉、隐私以及人格利益之侵害,构成不法行为。“劳动者对于使用者,并不负有权人格上的侍奉义务,使用者对劳动者的个人生活、家庭生活、隐私必须尊重”。最高裁判所同时认为,使用者的行为还构成对劳动者“职场中自由的人际关系之形成自由”之侵害,也属于对劳动者名誉及隐私等人格利益的侵害。本案中使用者的违法行为,不仅不具有业务上的必要性,同时,其行为方法和样态显著缺乏合理性,构成不法行为。在该判例中,最高裁判所用“自由的人际关系形成之自由”这一新概念,并用“隐私”判断监视活动的侵害性,从劳动者人格价值保护层面上可谓意义深远。

{32}岡山地判平3•12•7労判606号50页。

{33}東京地判昭47•3•31労民集23巻2号155页。

{34}徳島地決昭61•11•17労判488号46页。根据本案,指导员为了教育训练设置的录音机,还需要从监视给人带来的心里压迫上审视,认为未经劳动者“自由的同意”而单方录音之行为构成对其人格权之侵害。本案值得注意的是,判决认为,在希望施行录音时,必须预先说明并充分协议,努力获得劳动者的同意。

{35}京都地判平9•4•17労判716号49页。判决在女性更衣室内设置隐蔽录像并摄影的行为构成对劳动者隐私之侵害,由使用者承担债务不履行责任。

{36}法律時報臨時増刊「判例回顧と展望」(日本評論社,1995)。

{37} HIV感染者解雇事件,東京地判平7•3•30労判667号14页。

{38}参见〔日〕和田肇•野田進•中窪裕也『労働法の世界(第8版)』322页(有斐閣,2009)。

{39}三菱樹脂事件•最大判昭和48•12•12民集27巻11号1536页。

{40}炭研精工事件•最一小判平3•9•19労判615号16页。

{41}東京高判平3•2•20労判592号77页。

{42}参见〔日〕花見忠「労働契約と思想•信条の自由」ジュリスト580号135页(1975)。

{43}参见〔日〕竹地潔「ネットワーク時代における労働者の個人情報保護」、季労187号34-35页(1998);〔日〕山田省三「雇用関係と労働者のプライバシー」『21世紀労働法第6巻労働者の人格と平等』62页(有斐閣,2000);〔日〕砂押以久子「労働契約締結•履行過程における労働者のプライバシー保護」、法律時報78巻4号63页(2006);ドイツ法に基づく比較法についての最近の研究として、倉田原志「労働者のプライバシーと使用者の質問権の限界—ドイツにおける判断枠組みを中心に」立命館法学2005年2•3号(300•301号)216-237页(2005)を参照。

{44}三菱樹脂事件•最大判昭和48•12•12民集27巻11号1536页。

{45}参见〔日〕砂押以久子「労働契約締結•履行過程における労働者のプライバシー保護」、法律時報78巻4号62页(2006)。

{46}参见〔日〕砂押以久子「労働契約締結•履行過程における労働者のプライバシー保護」、法律時報78巻4号62页(2006)。

{47}参见〔日〕中嶋士元也「被用者健康情報の処理過程と私法的側面」『民法解釈学の展望-品川孝次先生古稀記念』(信山社,2002)。

{48}法定健診結果は、労安法における一般健康診断•特殊健康診断、行政的指示による健康診断、じん肺法7条に基づく健康診断、結核予防法4条に基づく健康診断を含む。\r

{49}労働安全衛生法66条1項•2項。

{50}労働安全衛生法66条の3。

{51}労働安全衛生法66条の4。

{52}労働安全衛生法66条の5。

{53}保原喜志夫[判批]ジュリ788号112页。

{54}電電公社帯広局事件•最一小判昭61•3•13労判470号6页。

{55}对于HIV病毒感染相关的判例,还可参见“T工業(HIV解雇)事件”(千葉地判平12•6•12労判785号10页)和“東京都(警察学校•警察病院HIV検査)事件”(東京地判平成15•5•28労判852号11頁)。

{56}平7•2•20基発75号。

{57}参见〔日〕中嶋士元也「被用者健康情報の処理過程と私法的側面」『民法解釈学の展望-品川孝次先生古稀記念』(信山社,2002)。

{58}炭研精工事件•最一小判平3•9•19労判615号456页。

{59}炭研精工事件•最一小判平3•9•19労判615号16页。

{60}小畑史子「労働安全衛生法規の法的性質(三•完)」法学協会112巻5号614页以下(1994)。

{61}最一小判昭和61•3•13労判470号6页。

{62}炭研精工事件•最一小判平3•9•19労判615号460页。

{63}諏訪康雄「職業病の総合精密健診は業務命令で強制することができるのかー帯広電報電話局控訴事件」判例評論305号56页(判例時報1123号218页)(1984)。

{64}参见〔日〕盛誠吾「労働契約と就業規則―電電公社帯広局事件」別冊ジュリスト『労働判例百選(第7版)』57页(2003)。

{65}参见〔日〕砂押以久子「労働者の健康情報とプライバシー」季刊労働法209号33页(2005)。

{66}炭研精工事件•最一小判平3•9•19労判615号464页。

{67}炭研精工事件•最一小判平3•9•19労判615号467页。

【期刊名称】《科技与法律》【期刊年份】 2014年 【期号】 3