陈鹏:合宪性审查中的立法事实认定

陈鹏摘要: 作为代议机关的人民代表大会及其常委会制定的法律及地方性法规虽然有民意的支撑,但此类立法的合宪性取决于其是否有相关的社会经济方面的事实基础。因而,对立法事实加以认定,便成为了针对立法实施合宪性审查的重要环节。立法事实包括与立法目的有关的事实、与立法的手段和目的之关联性相关的事实、以及作为法益衡量之前提的事实。在由司法机关针对立法的合宪性实施审查的国家,法院在认定立法事实时通常采取自制的立场。我国虽未采取由法院实施合宪性审查的体制,但考虑到审查的程序、立法机关予以回应的时限、以及审查的目的,作为审查主体的人民代表大会及其常委会亦应在认定立法事实方面保持一定程度的自制。针对立法实施合宪性审查时的自制技术包括将审查基准与不确定性原则相结合,以及程序性审查优先。

关键词: 合宪性审查 立法事实 事实认定 审查基准 立法程序

引言

人民代表大会虽然因其代议机关的性质而获得民主正当性,但从规范角度出发,宪法也应当对全国人大和地方人大的一切立法活动发挥拘束作用。就地方人大及其常委会的立法而言,《立法法》第99条已然规定了全国人大常委会审查地方性法规之合宪性的制度,且同法第72条第2款规定,省、自治区人民代表大会常务委员会应当审查设区的市报请批准的地方性法规是否符合宪法。而对于全国人大及其常委会制定的法律,也有学者认为,宪法第62条第11项以及《立法法》第97条(2000年第82条)第1项授权全国人大撤销全国人大常委会制定的不适当的法律,便是实定法上审查法律合宪性的依据;而全国人大审查自身制定的法律是否合宪,亦由宪法惯例予以确立。[1]

那么,对于一项具备民意基础的立法,应当基于何种标准判断其合宪与否?从既有的研究来看,理论界时常从某种社会经济方面的事实状态出发,探寻立法的手段与目的之间的关联,进而得出立法合宪与否的结论。譬如,在检视《刑法》上的聚众淫乱罪是否侵犯了人身自由时,有学者指出,将公然实施的聚众淫乱行为规定为犯罪,属于维护社会共同体生活秩序和他人权利与自由的最小侵害手段,不存在其他“相同有效”且侵害更小的手段;[2]在探讨《婚姻法》禁止近亲结婚和禁止患有遗传性疾病者结婚是否侵犯了婚姻自由时,论者认为,禁止近亲结婚和禁止患有遗传性疾病者结婚的立法目的在于提高人口素质,但没有考虑到当事人不生育的情况;[3]在探讨《母婴保健法》和《人口与计划生育法》禁止非医学需要的胎儿性别鉴定是否不当地限制了生育权时,有学者指出,禁止胎儿性别鉴定立法不能抑制重男轻女育龄人群的鉴定需求,对于此类人群而言,只是增加了其寻求胎儿性别鉴定的成本而已;[4]在探究全国人大常委会取消农业税的措施是否可能对其他主体产生不平等,从而有违宪法上的平等原则时,有学者认为,取消农业税虽然不能增加所有农民的收入,却也能够通过增加大多数农民的收入进而达到预期目的,且对农业生产者经济负担的减轻程度并不足以使其在经济上远胜于非农业生产者,[5]等等。

立法合宪与否原本应当是纯粹的法律问题,以社会经济方面的事实状况作为评价其合宪性的依据,似乎是将事实问题与法律问题相混同。不过,这种从事实问题向法律问题的跃迁,表征了宪法规范和宪法判断的特殊之处,宪法规范的开放性和原则性决定了宪法判断的决策者难以单纯通过条文的涵摄适用,得出一项立法合宪与否的结论,而立法背后是否有事实支撑,便成为了宪法判断的关键决策因素。[6]此种能为立法目的及其实现手段的合理性提供支持的社会、经济、文化方面的一般事实,被称作“立法事实”。[7]对这种一般事实的认定,关系到对经济与社会科学资料的研究,在判断相关立法的合宪性时,需要审视法律对社会的实际影响。[8]

修改后的《立法法》在赋予设区的市地方立法权的同时,也为省、自治区人大常委会赋予了刚性的审查其合宪性的义务,这意味着针对地方立法的合宪性审查已经不再限于程序繁琐、隐秘的被动审查,而是增加了主动审查的情形。而对于全国人大及其常委会制定的法律实施合宪性审查,虽然目前尚未有可供观察的实例,但这并不意味着全国人大及其常委会在修改或废止相关法律时全然不曾考虑法律的合宪性问题。[9]因而,系统地考察立法事实认定的原理和技术,本身便是制度发展的需要。毕竟,判断某种立法是否具有事实基础,并非在青灯黄卷下苦思冥想、自说自话,亦非任凭思维信马由缰地肆意驰骋,而是应当服从特定的原理和规则。[10]

对于合宪性审查过程中的立法事实认定,当前我国学界有零星的研究成果。例如,凌维慈对美国宪法诉讼中的立法事实审查进行了描摹,[11]但仅以美国的学说和实践为出发点,所得出的命题未必具有普遍性。翟国强的研究虽然试图通联美国、德国和日本的学说和实践,[12]但其并未意识到已有的研究对立法事实之内容的归纳存在不足,也未意识到各国适用审查基准体系推定立法事实存在与否时所遇到的障碍。王书成将宪法判断中的立法事实问题与宪法案件当中其他类型的事实合并在“宪法事实”的题域下加以探讨,未曾直面立法事实评判对于宪法判断的特别意义。[13]此外,在行政法学领域,蒋红珍在比例原则的“适当性原则”题域下,探讨了针对行政部门规制决策当中立法事实的审查规则,[14]但就比例原则而言,立法事实并不仅仅体现在适当性原则这一子原则当中,而是也关联着立法是否符合必要性原则。再者,蒋红珍将审查行政立法时的事实认定,与审查立法机关制定的法律时的事实认定关联在一起,进而借助审查法律合宪性时采取的不同类型的审查强度理论,为审查行政立法当中的立法事实确立一个理论框架。但是,行政机关自身并非代议机关,因而其立法活动并不像代议机关的立法那样拥有较为坚实的民主正当性基础,行政机关在组织形式、人员配备、专业能力、信息收集能力、资源调动能力、与利益团体的关系等方面,也与代议机关有很大区别,这意味着,针对行政立法是否有事实基础实施的审查,或许不能全盘共享审查代议机关立法当中的事实问题时所应当遵循的规则。此外,于立深对行政立法当中的事实问题进行了较为全面的考察,并提出了较有创见性的见解,例如将立法事实区分为客观性事实、制度性事实、法定性实施、阐释性事实,并指出行政立法的当事人主义以及立法民主对于客观认识事实问题的负面作用等。[15]但如前所述,如果将审查行政立法事实的逻辑移用于针对民主的代议机关制定的法律的审查,或有不妥。因此,本文聚焦于对代议机关立法的合宪性审查,试图弥补先前研究当中的缺憾,再度对合宪性审查过程中的立法事实认定问题展开探讨。

一、立法事实认定在合宪性审查中的定位

在合宪性审查过程中认定相关立法事实,既体现在欧陆的比例原则这一思维模式中,也存在于美国、日本法上的“目的-手段”判断结构中。

在比例原则的子原则当中,妥当性原则要求立法能够达成目的,而必要性原则要求立法者在能够达成目的的各种手段当中,选择对基本权利限制最小的手段。依阿列克西(Robert Alexy)之见,这两项原则关联着基本权利的最优化实现“在事实上的可能性”(die tatsächlichen Möglichkeiten);而狭义的比例原则,即法益相称性原则,则要求立法所促进的目标与所限制的基本权利在价值层面保持均衡,该原则关联着基本权利的最优化实现“在法上的可能性”(die rechtlichen Möglichkeiten)。[16]由于当代德国基本权利教义学在传统比例原则的三原则基础上,增加了对立法目的自身的要求,即要求立法所旨在促进的目标本身须正当,[17]因而有学者在阿列克西理论框架的基础上进一步加以补充,指出公共利益之目的原则与狭义的比例原则皆针对法律问题,而妥当性原则与必要性原则针对的是事实问题。[18]即是说,当借助比例原则判断法律的合宪性之时,尤其当判断立法是否不当地限制了基本权利之时,对立法事实的认定,便融合在对立法是否符合妥当性原则与必要性原则的判断之中。

在美国和日本法上的“目的-手段”结构中,由于要求立法所要实现的目的必须具备一定的重要性或合理性,手段与目的之间必须有一定程度的关联性,因此,评价立法的合宪性也涉及了立法的目的和手段是否有事实支撑的问题。

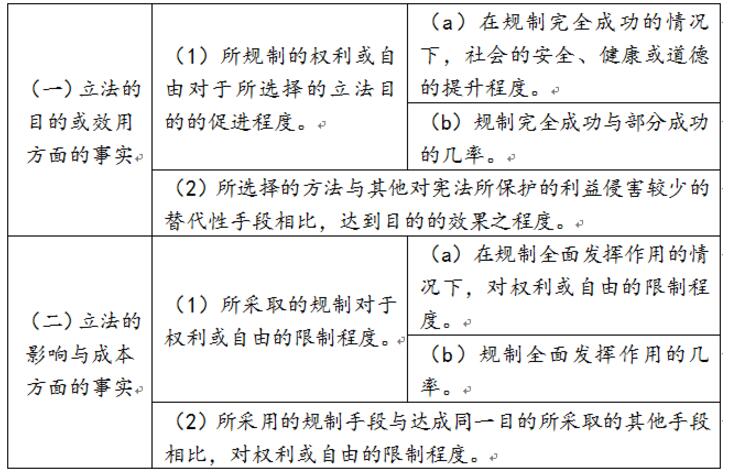

美国学者卡斯特(Kenneth L. Karst)从规制性立法的目的或效用,以及规制性立法的手段所造成的影响和耗费的成本两个方面,塑造立法事实的体系,并形成以下图示:[19]

表1:卡斯特的美国式立法事实体系

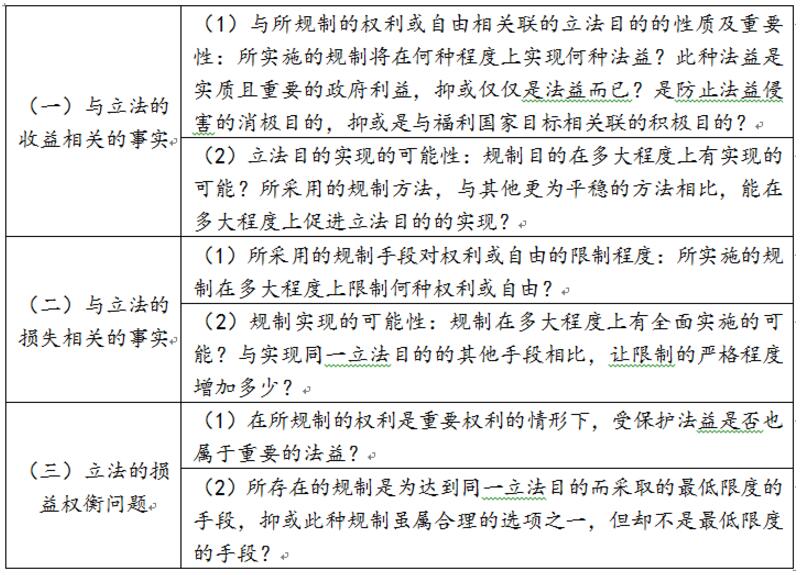

表2:江桥崇的日本式立法事实体系

虽然欧陆与美、日的宪法理论使用了不同的话语体系,但却内在地通联。也正因为存在这种通联性,两种思维模式和判断结构当中的立法事实体系也存在相似的不足之处。

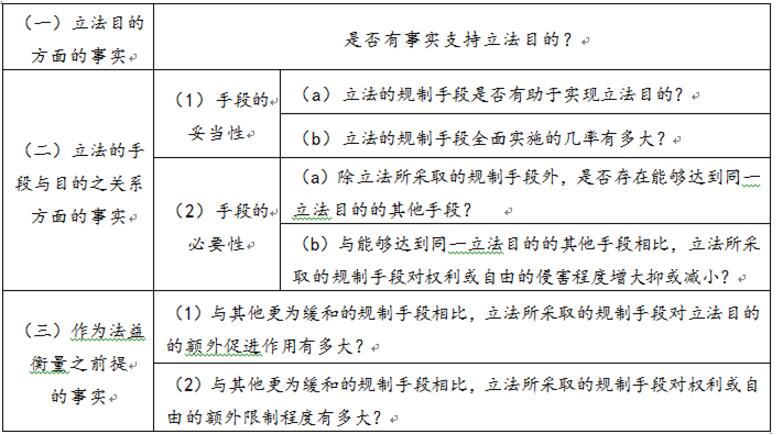

第一,两种结构中的立法事实体系针对的都是立法的手段与目的之间的关系,却遗漏了证明立法目的本身成立的事实,而这种事实存在与否,对于判断立法的合宪性而言,也极为重要。譬如,美国联邦最高法院的斯通大法官(Justice Stone)在著名卡罗琳食品公司案的脚注二中,便罗列了若干经验事实,包括:以植物油取代乳脂的混合牛奶在市场上大量流通;这些植物油混合牛奶在口味与外观上与真正的牛奶毫无二致,且以类似的包装出售之;由于抽取出了天然乳脂,这种混合牛奶的售价更为低廉;乳脂当中富含维他命及食物元素,且属于真正的牛奶之食物价值的主要组成部分,而植物油中则缺少这些元素;以植物油混合牛奶取代真正的牛奶易导致营养不良,从而诱发多种疾病,这在儿童当中尤为严重。[20]这些事实无疑有助于证明通过立法规制乳品的目的正当性。

第二,在比例原则和“目的-手段”结构中,并非所有在理论上被宣称为立法事实的事项都仅仅是事实判断,其中也包含了对价值问题的考量。就欧陆的比例原则而言,施林克(Bernhard Schlink)指出,实务和学说上所理解的必要性原则,本身并不总是对事实状态的“预断”,而且可能包含了某种不能被证明为真实或错误的“评价”和“衡量”,譬如在艺术自由与人格权冲突的领域,如果审查机关认为禁止出版的立法对于艺术自由而言属于过于严厉的制度,从而应当以出版修正替换出版禁止的话,则这种替换对于人格权来说便属于更加严厉的措施,如此一来,若审查机关认为应当舍弃出版禁止而采用出版修正制度,则使必要性原则也包含了针对艺术自由与人格权的价值评判。[21]要言之,如果必要性原则纯粹只涉及事实判断,那么便只能在两种可以同等达到法益保护目的的手段之间加以比对,但如果不存在能够同等程度地达到目的的手段,

那么就不免对不同的法益进行评价和衡量。“目的-手段”结构中对于立法手段的评价也存在同样的问题,江桥崇归纳指出的“立法目的的性质和重要性”本身便是一种价值判断,“与立法的收益与损失的平衡相关的事实”实际上也不免涉及价值判断。[22]若要得到一个纯粹的立法事实体系,便应当将其中的价值判断因素予以清除。

不过,事实认定与法益衡量也并不是毫无关联,卡斯特虽然为立法事实划定了一个纯粹的事实判断体系,但却并未指出认定立法事实对于法益衡量工作的意义。举例而言,如果立法者出于强化社会治安的目的,将厨刀纳入管制刀具的范畴,则在判断该立法的合宪性之时,所谓的法益衡量并不是单纯抽象地考虑社会治安方面的公共利益是否优先于作为公民基本权利的一般行为自由,而是要考虑将厨刀纳入管制刀具,相比将其排除出管制刀具之列,对社会治安的额外促进程度在价值层面是否优先于该制度对于一般行为自由的额外限制程度。此时,该立法对社会治安的额外促进程度,以及对一般行为自由的额外限制程度,便是作为法益衡量之前提的事实认定。

鉴于上述分析,或许可以取两种结构之长,即吸收比例原则结构的规整与“目的-手段”结构的精致,在弥补两种结构中立法事实体系的不完备性的基础上,对其进行更为精确的界定,并形成如下图示:

表3:补足后的立法事实体系

二、立法事实认定中的自制立场

尽管认定立法事实是判断立法合宪与否的必经阶段,但在由普通法院或者宪法法院审查立法之合宪性的国家,法院在认定立法事实时,却通常采取“自制”的态度,其理据有二:首先,从分权的角度观察,在采取司法违宪审查制度的国家,普通法院或者宪法法院首先是解决法律问题的部门,法官首先是法律问题的专家,而对于事实问题,法院的发言权相对有限。马歇尔大法官(Justice Marshall)在论证法院的宪法解释权时曾指出:“阐明法律是什么显然是司法部门的职责与义务。”[23]如今,这一警句式的阐发却被美国学者从另一个角度加以诠释,即认为法院只是解决法律问题的场所,司法裁量权只存在于对既有法律和先例的解释之中,而对于所要施行的政策等问题,立法机关享有更为宽泛的选择权。[24]也有德国学者指出,宪法法院的运作可能危害权力分立,权力分立要求保障立法行为的裁量空间,评估社会事实并加以规范是立法机关的任务,是由宪法赋予的政治形成自由,不得因宪法法院的错误审查而破灭。[25]其次,从功能主义的角度理解,不少论者认为,立法机关在组织及运行方式上拥有某些特质,使其在事实认定方面具备更胜一筹的能力。这些特质包括:立法机关有充足的资金来源及人员配备,以便开展细致的事实调查;[26]立法机关在特定领域反复展开调查,故而积聚了专业的知识;[27]立法机关有足够的时间保证其所得到的事实的准确性;[28]通过与选民以及利益集团对话,立法机关有能力收集幕后的信息;[29]立法机关在程序上具有有效收集信息的优势;[30]立法机关不受“不可偏听”规则的影响,且立法机关的成员本身便来自不同地区,具备不同的背景及经验,由此便可考量来自不同人群的社会问题;[31]立法机关不受先例拘束,可自由改变其先前的决定,[32]等等。

不过,以上两点并不意味着法院在事实判断方面必须唯立法机关马首是瞻。首先,虽然权力分立原则阻止法院在事实认定方面成为“超级立法机关”,但正如美国联邦最高法院的托马斯大法官(Justice Thomas)在担任联邦巡回上诉法院法官时所阐发的那样:“我们并不知道有什么论据能支持这样一种说法,即如果法令的合宪性部分地取决于特定事实存在与否,则法院不可审查立法机关关于事实存在的判断。”[33]由于在宪法领域内,对法律问题的判断不可避免地要从立法事实的认定切入,因而从分权原则衍生出来的法院自制的原理,也就不能完全排斥对立法事实的审查。其次,对于立法机关相对于法院在组织和运作方面的优势,也有若干反对意见,这些反对意见包括:法院也有获取专业知识的渠道,譬如通过交叉询问程序,法官可更为准确地把握两造当事人提交的证据的证明力;[34]法院的事实认定并不一定是仓促的,在处理那些涉及重大宪法问题的重要案件时,法院通常可以保证投入足够的时间;[35]立法者与选民及利益集团的沟通是一把“双刃剑”,当利益集团支配着立法者的决策时,这种沟通带来的负面影响便尤为明显;[36]立法机关并不一定有程序上的优势,无论是调查程序还是听证程序,有时都只流于形式;[37]尽管立法机关成员的背景、社会经验及区域来源各不相同,但政党对立法机关成员的控制已经消弭了此种差异性;[38]尽管立法机关不受先例拘束,但是即便发现先前的事实认定有误,立法机关也可能缺乏修正该事实认定的动力,由于立法机关是一个回应型的部门(reactive institution),因此其成员能否一直与先前的立法保持联系,是值得怀疑的,[39]等等。如果这些意见能够成立,那么从功能主义出发,法院在事实判断方面也就没有必要过度地谦抑,而是应当在确保能够有所作为的前提下,适当地自我克制。

就我国的情形而言,按照《立法法》的相关规定,全国人大常委会可以根据国务院、中央军事委员会、最高人民法院、最高人民检察院和省级人大常委会的要求,以及根据其他国家机关、社会团体、企业事业组织和公民的建议,针对地方性法规的合宪性实施被动的事后审查;全国人大专门委员会以及常务委员会的工作机构也可以对报送备案的规范性文件进行主动审查;而对于设区的市制定的地方性法规,则由省、自治区人大常委会就其合宪性实施主动的事前审查。由于承担合宪性审查职能的主体并非法院,因而不能单纯借助域外的分权或功能主义理论理解我国的情形。对于我国的合宪性审查机关是否应当在秉持自制立场的基础上认定相关立法事实,需要另加审视。

首先,无论是事前审查还是事后审查,主动审查抑或被动审查,审查的程序都必然不等同于制定法律或地方性法规的立法程序。这也就意味着,立法过程中所使用的调配立法资源、收集相关信息的手段,例如召开座谈会、论证会、听证会,以及公布草案并征求意见等,在审查阶段未必能够动用。即便是全国人大撤销其常委会制定的不适当的法律,其程序相比全国人大及其常委会的立法活动而言,亦较为简略。或许唯有在全国人大自行修改其所认为违宪的法律时,其程序可以与制定一部法律相比拟。即是说,大多数的审查立法之合宪性的活动,都未必如同立法那样充分调动认定相关事实的手段。

其次,立法活动通常不受时间限制,立法机关可以充分研究和分析相关社会经济方面的事实状况。但依照《立法法》第100条的规定,如果全国人大专门委员会以及常委会工作机构认为地方性法规与宪法相抵触,并提出审查意见或研究意见,则制定机关应当在两个月内研究提出是否修改的意见。这就意味着,虽然全国人大常委会启动的针对地方立法的合宪性审查程序并不存在时间的限制,但在其最终发挥效应方面,则存在刚性的时限,因而一旦启动了程序,便可能无法确保制定机关能够如同当初制定地方性法规那样,对相关事实状况进行充分评估。

再次,全国人大常委会合宪性审查的主要功能在于维护法制统一,解决实践中存在的规范间相互抵触、相互矛盾的问题,[40]而省、自治区人大常委会对报请批准的设区的市制定的地方性法规实施合宪性审查,其目标也在于维护法制统一。[41]有学者认为,法制统一的目标关联着法的安定性,法的安定性价值“天然地要求将法律冲突的情形减至最低限度,使确定的规范内涵在法律体系内不同的渊源中得以存续,”从而暗合了合宪性审查的消极主义价值立场。[42]在消极主义价值立场的观照下,审查主体对于立法事实的认定和判断,自然也应在自制的立场下展开。

由此可见,即便在由人大或其常委会审查立法之合宪性的模式中,审查主体也应当在认定立法事实方面保持一定的自制,妥当把握自制与审查的界限。为此,便需要某些技术性操作的支撑。

三、立法事实认定中的自制技术

(一)自制技术I:审查基准与“不确定原则”的结合

在比较法层面上,针对立法实施合宪性审查的基准,例如美国和日本法上的审查基准理论,以及德国法上的审查强度理论,便属于立法事实认定过程中的一种自制技术。

美国的合宪性审查基准分化为严格审查基准、中度审查基准以及理性审查基准,而日本的审查基准理论则继受了美国的审查基准体系,分化出了严格审查基准、严格的合理性基准和宽松审查基准。在较为严格的审查基准下,判断立法是否为了实现某种不可或缺的目的,是否采取了对人权限制最小的手段,通常需要以确证程度高的立法事实加以论证;而在较为宽松的审查基准下,则推定立法事实存在,进而判断法律合宪。[43]不过,审查基准分化的根据在美国法和日本法上略有差别。在美国法上,审查基准分化的主要根据是立法所涉及的基本权利的类型,如涉及表达自由、宗教、国籍及少数族群等方面的法律,相较于涉及经济自由等领域的法律,应接受更为严格的审查;[44]而在日本的宪法判断理论中,在确定审查基准时,除要观察立法所涉及的宪法事项或基本权利类型之外,还要参考立法所意欲实现的目的的性质,对于为了防范、消除或缓和对国民生命健康的危害而科以的规制(即基于“消极目的”的规制),宪法判断的基准通常较为严格;而对于为了确保经济协调发展、保护社会经济上的弱者而进行的规制(即基于“积极目的”的规制),宪法判断的基准则相对较为宽松。[45]

在德国法上,区分不同的审查强度也被认为是宪法法院在事实认定方面自我节制的工具。[46]按照审查的严格程度的递增,宪法法院依次形成了表面审查(Evidenzkontrolle)、一般合理性审查(Vertretbarkeitskontrolle)、强化性内容审查(intensivierte inhaltliche Kontrolle)三种审查标准,这三种审查标准都是对立法者的事实确认和预测裁判进行的内容上的审查,根据不同的审查强度,立法者的评价的优先程度也有所区别。[47]在联邦宪法法院看来,之所以形成不同的审查强度,是因为事实预测的牵涉面越广、关联性越复杂,这种预测的不确定性也就越大,而不同审查强度的采纳取决于不同的因素,尤其是取决于所涉及的事项的领域、形成足够确切的判决的可能性以及相关法益的意义。[48]具体而言,表面审查通常适用于经济事务领域中的基本权利限制案件、基本权利限制程度较小的案件、作为审查准据的宪法规范特别具有开放性与不确定性的案件;一般合理性审查适用于涉及复杂社会事务的经济性或财税性的、对基本权利限制程度较大的案件;强化性内容审查则通常适用于涉及生命、人身自由、婚姻、家庭以及人类生存所需的基本需求的事务领域的案件,涉及与民主政治具有直接关联性的基本权利案件,以及侵害到基本权利核心领域的权利限制案件。[49]

但是,无论在美国、日本还是德国,审查基准理论在实践中的应用都并非一以贯之的规整。有美国学者即观察到,合宪性审查的基准不是法院尊重立法机关事实认定的可靠预测标准,

这表现在:当适用理性审查基准时,法院并非一贯尊重立法机关的事实认定;当适用严格审查基准时,法院有时却尊重立法机关的事实认定;当相关立法被认为侵犯了基本的个人权利时,判断该立法合宪与否的基准本身也会出现一些裂变;晚近,最高法院似乎已不愿明示其所适用的审查基准。[50]也有学者针对日本的情况评价道,事实上法院的判决只是口头承认审查基准的区别,却未使该理论在立法事实审查方面真正发挥作用。[51]至于德国的审查强度理论,也有学者指出,三种审查强度相互之间不能被清楚地分开,而只是“在对审查强度的滑动的刻度表做出标记”。[52]德国联邦宪法法院虽曾列举对于审查强度的确定而言具有重要意义的因素,但转而表示:“此处无须探讨是否可以由此推论出合宪性审查具有三种不同的控制标准;合宪性审查无论如何都涉及立法者是否充分地考虑了上述因素,以及是否以‘一般合理的方式(in vertretbarer Weise)’处理了其在评价方面的裁量余地。”[53]虽然学者认为不能据此断定宪法法院拒绝或废除了审查强度理论,[54]但此种不确定性无疑是审查强度理论在实践中遇到障碍的一个缩影。

以合宪性审查的基准作为立法事实评判中的“自制”技术,之所以在实践中遇到种种障碍,或许是因为,审查基准多是以所涉宪法事项、立法目的、所涉基本权利的类型等为标准发展出的一套规则体系,但归根结底,标准的划分并未参照事实本身的性质,也不涉及审查主体是否备足了认定立法事实的工具,以及是否能够妥善地使用这些工具。只有德国宪法理论当中以“形成足够确切的判决的可能性”作为确定审查强度的依据,带有直接考虑审查主体事实认定能力的意味。这也表明,立法事实认定的自制技术当中,应当包含对于事实状态本身的态度问题。

而直接针对立法事实的性质,以及针对审查主体是否能够准确认定立法事实的自制技术,在比较法层面上也有所显露。有美国学者根据联邦最高法院的判例,推演出了所谓的“不确定原则”(uncertainty doctrine)。[55]该原则意指,当社会上对于立法据以形成的事实基础缺乏基本共识时,法院应当对立法机关的事实判断保持尊让。也就是说,如果在法院看来事实状态是明确的,其能够妥当地运用当事人举证或依职权认定等工具认定立法事实存在与否,则法院可径行做出自己的判断;如果法院面对的是不确定的事实状态,亦即并无把握做出准确判断的话,那么便应当尊重立法机关的事实判断,从而推定法律合宪。

虽然此种规则貌似自明之理,但实际上,对于有争议的事实问题,美国联邦最高法院一度的态度是,当权威专家与立法机关持不同意见时,法院应当否认立法的事实基础。[56]如在2000年的一个案件中,内布拉斯加州通过了一项法案,禁止实施“完整扩张及抽取式”(dilation and extraction)堕胎,并且未给该禁止创设任何例外,其理由是此种堕胎对于维持妇女的健康而言并非绝对必要,但最高法院援引了医学专家及医疗组织的意见,并据此裁定“如果医学领域的重要权威认为禁止特定的堕胎手术将威胁到妇女的健康,”则应当为此种禁止创设例外。[57]但其后,最高法院调转了航向,开始在不确定的事实状态面前秉持自制的态度。例如在2007年的一个案件中,国会通过的《联邦禁止半生产堕胎法》(Federal Partial-Birth Abortion Ban Act)也未给禁止半生产堕胎手术创设例外,[58]其事实依据是,没有任何一所医学院讲授此种堕胎手术,因而没有必要创设例外便是一个医学上的共识。对此,最高法院承认该法案的事实基础并不明晰,但却最终选择忽略权威医疗机构的反对意见,转而支持国会的立法。肯尼迪大法官(Justice Kennedy)撰写的多数意见指出,2000年判决中的“零容忍”政策将摧毁正当的堕胎管制,对立法权施加了过于严苛的准则。[59]

应当说,相比根据所涉宪法事项、所涉基本权利等因素确立认定立法事实时的不同自制标准,“不确定原则”更有直接的针对性。立法本身便具有某种预测的性质,若审查主体因立法所依据的事实状况不明确便予以推翻,确有不适。但问题在于,任何立法的事实基础或许都不是那么明晰的,也甚少有立法在事实基础方面完全不存在争议。审查主体总要面对琳琅满目的信息,如果但凡立法的事实基础存在争议,便要推定立法事实存在,则合宪性审查的机能也就不免萎缩。

可见,无论是合宪性审查的基准还是“不确定原则”,都未必适宜成为确定自制标准的唯一规则。但若将审查基准与“不确定原则”相结合,或许是更为妥当的自制技术。具体而言,一方面,应当在适用较为宽松的审查基准时遵循“不确定原则”,原因在于,宽松审查基准对审查主体的自制程度要求较高,因而立法机关对于争议事实的评价优先。如果立法在事实基础方面存在争议,则审查主体应尊重立法机关的判断;如果能够确定立法完全不具备事实基础,也可径行认定立法事实不成立。另一方面,在适用较为严格的审查基准时,则不应遵循该原则,因为严格审查基准要求立法机关更加审慎,如果不能对立法的事实基础有确切的把握,便不应草率立法。如果审查主体发现立法的事实基础存在争议,鉴于立法机关应当以确证度较高的立法事实论证立法的合宪性,因而便可以认定立法的事实基础不成立。

(二)自制技术II:程序审查优先

在由普通法院或宪法法院对立法的合宪性加以审查的国家,法院还保留着另一种武器,即对立法机关判断相关社会经济事实的程序加以审查。优先审查立法机关做出事实判断的程序,可以使审查主体回避事实真伪或者事实存在与否这样的实体问题,从而也可被视作一种审查主体自我克制的技术。

此种程序审查可以从两个方面展开。一个方面是对立法记录的审查。立法记录是立法者理性的物理载体,制作完整的立法记录在一定程度上能够助推立法者的审慎判断,同时,立法机关制作立法记录也可以使审查主体有针对性地获取信息,从而有助于审查立法事实是否成立。在美国法上,对于国会是否有义务制作立法记录,美国联邦最高法院一度的意见是,国会的立法活动并不需要像司法或行政过程那样出示任何“记录”,决定是否制作立法记录乃是国会的特权,而非法院的权力。[60]然而在实践中,即便国会制作了立法记录,若立法记录所记载的证据无法证明立法具有事实方面的依据,法院仍可能直接认定立法事实不成立,继而推翻国会的立法。[61]可以想见,如果国会未曾制作立法记录,则对于法院而言,立法事实存在与否便更为可疑。即是说,国会制作的完整立法记录,并依据立法记录中所载明的信息作出判断,对于证明立法事实的存在而言是必不可少的。不过仍有论者批评道,最高法院的此种判断方法对国会提出了一种类似于为行政机关施加的程序上的要求,但却并未解释其合法性。[62]程序审查的另一个方面是要求立法机关全面开展调查,进而做出审慎判断。例如在“劳工参与企业案”中,德国联邦宪法法院便明示:立法者必须对可以获取的资料进行合乎事理的判断,必须穷尽其可以获得的知识来源,由此方能尽量可靠地估算其规范的预定影响,并避免与宪法相抵触,这是对立法的程序性要求。[63]以宪法法院的裁判为依据,有学者提出了“以最佳方式立法系宪法义务”的口号,即除基本法所规定的立法程序之外,立法者还肩负另一项义务,即立法机关做出决定的过程应具备一种可被审查的合理性。[64]

就我国的情形而言,根据《立法法》第20条以及第33条的规定,全国人大及其常委会的立法程序当中包含了在审议结果报告中对重要的不同意见予以说明;并且对于全国人大常委会的立法程序而言,如果法律委员会的修改情况汇报、审议结果报告以及法律草案修改稿当中没有采纳有关专门委员会的审议意见,还应当向有关专门委员会反馈。此外,按照《立法法》第54条的规定,法律草案的说明当中应当包含对起草过程中重大分歧意见的协调处理情况。对于地方性法规的制定而言,《立法法》第77条要求本级人民代表大会在规定自身及其常委会的立法程序之时,应当参照全国人大及其常委会的立法程序,而前述条款的要求自然也被包含于其中。《立法法》当中的这些程序性的规定,既要求立法者考量相关立法的合法性问题,也要求立法机关对相关事实问题加以妥善判断。即是说,无论是全国人大及其常委会,抑或地方人大及其常委会,在判断立法的社会经济事实基础时,皆应充分考虑关于事实判断的不同意见,即肩负审慎判断相关事实,进而“以最佳方式立法”的程序性义务。而立法机关是否履行了此种程序性义务,便可成为审查的对象。

由于立法的程序是地地道道的法律问题,审查主体不需要配备完备的事实认定手段,不需要调动庞大的事实认定资源,因而相比直接审查立法事实存在与否,对立法机关判断相关事实的程序加以控制,或许更具备说服力,也更符合审查主体在认定立法事实时保持自我克制这一基本原则。此种对立法机关事实判断程序的审查,有理由成为立法事实审查的优先选择。再者,相比由普通法院或者宪法法院对立法实施合宪性审查的国家而言,由于我国针对各级立法实施合宪性审查的主体亦处于人民代表大会的体系范畴内,因而对立法程序的审查,在理论上不会面临横向分权原则的强烈挑战,不会构成其他权力分支对立法权之行使方式的不当干涉。

结语

宪法的任务并不在于指示出如何分析统计数据、破解科学难题,但法律的合宪性却在一定程度上取决于立法是否具有社会经济方面的事实基础。这两种命题之间的张力之所以能够化解,是因为事实判断的体系可以被诸如比例原则这样的规范性命题所容纳,且宪法规范要求合宪性审查的主体直面自身认识能力的限度,并以此为基础发展出相应的自制技术。唯有如此,审查主体对于立法事实的认定才具备了正当性基础。

行文至此,检视本文开篇处提及的若干分析立法合宪性的实例,或许可以说,尽管这些立法或多或少都面临一些合宪性质疑,但若从合宪性审查的视角出发,对这些立法是否有事实基础的认知,应当建立在不同的规则基础之上。《刑法》中的聚众淫乱罪、《婚姻法》中的结婚限制、《母婴保健法》和《人口与计划生育法》当中的胎儿性别鉴定之限制、以及全国人大常委会取消农业税的措施分别涉及人身自由、婚姻自由、生育权以及平等原则,对此类基本权利的限制,通常都需要确证度较高的立法事实予以支撑。但是,前两种立法是为了维护共同体生活秩序或防止遗传性疾病的出现,本质上属于基于“消极目的”的规制性立法,而后两种立法则是为了使人口维持一定的性别比例或提升农民的经济状况,属于基于“积极目的”的规制性立法,因而相比之下,立法者在后两种立法所涉及的事实问题上享有更多优先判断权。这就意味着,对于后两种立法,即便相关事实问题存在较大争议,也应当尊重立法机关的判断;但对于前两种立法,若相关事实基础不明确,则其合宪性应被否认。不过,如果有证据表明立法者在制定法律过程中未曾充分考虑相关事实方面的不同意见,未曾遵循《立法法》所明示的对待不同意见和分歧的程序性要求,则无论事实状况究竟如何,都可认为立法者未尽审慎考察相关事实的义务。

注释:

本文为2015年度福建省社科规划项目青年项目“《立法法》修改后福建省较大的市地方性法规合法性审查标准研究”(项目批准号:FJ2015C034)的阶段性成果。

[1] 参见胡建淼、高春燕:《法规的合宪性审查在中国——问题与对策》,《法治论丛(上海政法学院学报)》2005年第6期,第66页。按照全国人大法工委的意见,“不适当”意味着不合理、不公平,包括要求公民、法人和其他组织履行的义务与其所享有的权利明显不平衡,以及对某种行为的处罚与该行为所应承担的责任明显不平衡等情况(参见武增主编:《<中华人民共和国立法法>解读》,

中国法制出版社2015年版,第337页)。此种意义上的不合理、不公平,实际上即属于限制基本权利的立法违反了宪法上的比例原则之要求,因而决定是否撤销此种不适当的立法,必然带有合宪性审查的意味。

[2] 参见张翔、田伟:《“副教授聚众淫乱案”判决的合宪性分析》,《判解研究》2011年第2辑,人民法院出版社2011年版,第189页。

[3] 参见王贵松:《我国优生法制的合宪性调整》,《法商研究》2011年第2期,第39-40页。

[4] 参见李益民、张哲:《生育权视角下的胎儿性别鉴定》,《河北法学》2007年第12期,第64页。

[5] 参见周婧:《取消农业税合乎平等原则吗——兼论对优惠措施的合宪性审查》,《现代法学》2007年第4期,第177页。

[6] 当然,除立法背后的事实支撑外,法律合宪与否还涉及了法益衡量的问题。

[7] 参见[日]安西文雄:《立法事实论》,《法律家》第1037号(1994年),第217页。

[8] 参见[德]Brun-Otto Bryde:《联邦宪法法院判决的事实认定与社会现实》,李玉君译,Peter Badura、Horst Dreier主编:《德国联邦宪法法院五十周年纪念文集》(上册),苏永钦等译注,联经出版事业股份有限公司2010年版,第562页。

[9] 例如,《全国人大常委会关于废止有关劳动教养法律规定的决定》废止了《全国人民代表大会常务委员会批准国务院关于劳动教养问题的决定的决议》以及《全国人民代表大会常务委员会批准国务院关于劳动教养的补充规定的决议》。虽然依照时任公安部副部长的杨焕宁在十二届全国人大常委会六次会议上的说明,废止劳动教养的原因在于其“历史作用已经完成”(参见张维炜:《劳教依法废止》,《中国人大》2014年第1期,第28页),但全国人大常委会在废止这两部决议时是否考虑过劳动教养制度的合宪性,亦值得探索。当然,两部决议的性质是否是“立法”,本身也是值得探讨的问题(参见陈鹏:《全国人大常委会“抽象法命题决定”的性质与适用》,《现代法学》2016年第1期,第67页)。

[10] 王书成指出,当前的宪法事例研究“在一定程度上忽视对于立法事实及理由的尊重而陷入个人的违宪独断”。参见王书成:《合宪性推定论——一种宪法方法》,清华大学出版社2011年版,第187页。

[11] 参见凌维慈:《宪法诉讼中的立法事实审查——以美国法为例》,《浙江社会科学》2006年第6期,第74-79页。

[12] 参见翟国强:《宪法判断的方法》,法律出版社2009年版,第103-112页。

[13] 参见注10,第134-142页。

[14] 参见蒋红珍:《论适当性原则——引入立法事实的类型化审查强度理论》,《中国法学》2010年第3期,第66-75页。

[15] 参见于立深:《行政立法性事实研究》,《法商研究》2008年第6期,第28-36页。

[16] Vgl. Robert Alexy, Theorie der Grundrechte, 1985, S.100 f.

[17] Vgl. Bodo Pieroth/Bernhard Schlink, Grundrechte. Staatsrecht II, 6 Aufl. 1990, S.72.

[18] See Grégoire C. N. Webber, The Negotiable Constitution: On the Limits of Rights, New York: Cambridge University Press, 2009, pp.71-72.

[19] See Kenneth L. Karst, “Legislative Facts in Constitutional Litigation”, 75 Supreme Court Review (1960), p.84.

[20] See United States v. Carolene Products Co., 304 U.S. 144, at 149 (1938).

[21] 参见[德]Schlink:《比例原则》,张文郁译,Peter Badura、Horst Dreier主编:《德国联邦宪法法院五十周年纪念文集》(下册),苏永钦等译注,联经出版事业股份有限公司2010年版,第489-493页。德国的宪法实务和主流学说皆将评价和衡量纳入必要性原则当中,施林克则认为应当将评价和衡量从必要性原则当中剥离出去,从而使必要性原则成为纯粹的事实判断。

[22] 江桥崇本人也承认,其所划定的立法事实的图示也包含了对事实问题的评价,即包含了价值问题。参见注20,第81页。

[23] Marbury v. Madison, 5 U.S. 137, at 177 (1803).

[24] See Note, “Deference to Legislative Fact Determinations in First Amendment Cases after Turner Broadcasting”, 111 Harvard Law Review (1998), p.2315.

[25] 参见[德] Christian Starck:《权力分立与宪法法院审判权》,杨子慧译,《辅仁法学》第33期,第38页。

[26] Neal Devins, “Constitutional Factfinding and the Scope of Judicial Review: a Preliminary Analysis”, 50 Duke Law Journal (2001), p.1178.

[27] See Antony B. Kolenc, “Easing Abortion’s Pain: Can Fetal Pain Legislation Survive the New Judicial Scrutiny of Legislative Fact-finding?”, 10 Texas Review of Law & Politics (2005), p188-189.

[28] 参见注27,第1178页;注28,第189页。

[29] 参见注28,第189页。

[30] 参见注27,第1178页。

[31] 参见注27,第1179页。

[32] 参见注27,第1180页。

[33] Lamprecht v FCC, 958 F. 2d 382, 392 (D.C. Cir. 1992).

[34] 参见注28,第190页。

[35] See Douglas Laycock, “A Syllabus of Errors”, 105 Michigan Law Review, (2007), p.1176.

[36] See Kate T. Spelman, “Revising Judicial Review of Legislative Findings of Scientific and Medical ‘Fact’: a Modified Due Process Approach”, 64 The NewYork Uniersity Annual Survey of American Law (2009), p.866.

[37] See Saul M. Pilchen, “Politics v. The Cloister: Deciding When the Suptreme Court Should Defer to Congressional Factfinding under the Post-Civil War Amendments”, 59 Notre Dame Law Review (1984), pp.393-397.

[38] 参见注27,第1182-1183页。

[39] 参见注27,第1185页。

[40] 顾昂然:《关于<中华人民共和国立法法(草案)>的说明——2000年3月9日在第九届全国人民代表大会第三次会议上》,注1,武增书,第448页。

[41] 参见注1,武增书,第266页。

[42] 参见林来梵主编:《宪法审查的原理与技术》,法律出版社2009年版,第459页(林来梵撰写部分)。

[43] 参见注7,第218页。美国传统的司法审查理论一度认为,法院的违宪审查权并不天然地包含审查作为立法机关政治决策之基础的事实认定,法院应当推定立法机关的所有事实认定都是真实存在的,从而使立法机关的此种认定免于接受审查。参见注37,第837页。虽然司法审查的实践将此种观点抛入了历史的故纸堆,但针对立法事实成立与否所形成的不同审查基准,无疑仍然包含了在一定程度上尊重立法机关事实判断的意味。

[44] 参见何永红:《基本权利限制的宪法审查——以审查基准及其类型化为焦点》,法律出版社2009年版,第79-84页。

[45] 参见[日]芦部信喜:《宪法》,林来梵、凌维慈、龙绚丽译,法律出版社2006年版,第195-196页。

[46] 参见注8,第569页。

[47] 参见[德]克劳斯•施莱希、斯特凡•科里奥特:《德国联邦宪法法院——地位、程序与裁判》,刘飞译,法律出版社2007年版,第539-541页。

[48] Vgl. BverfGE 50, 290 (332 f). 所引述判决部分的中译本可参见翁岳生主编:《德国联邦宪法法院裁判选辑》(九),台湾“司法院”秘书处2000年版,第415-416页。

[49] 参见注45,第37页。

[50] See Caitlin E. Borgmann, “Rethinking Judicial Deference to Legislative Fact-finding”, 84 Indiana Law Journal (2009), pp.10-11.

[51] 参见注7,第219页。

[52] 参见注48,第543页。

[53] BverfGE 88, 260 (262). 所引述判决部分的中译本可参见翁岳生主编:《德国联邦宪法法院裁判选辑(八)——人性尊严与人格自由发展》,台湾“司法院”秘书处1999年版,第73页。需要注意的是,译者将此处的“三种不同的控制标准(drei voneinander unterscheidbare Kontrollmaßstäbe)”误译作“两种不同的控制标准”。

[54] 参见注48,第546页。

[55] 参见注37,第839页。

[56] 参见注28,第195页。

[57] See Stenberg v. Carhart, 530 U.S. 914, 938 (2000).

[58] “半生产”堕胎与“完整扩张及抽取式”堕胎是同一种堕胎手术的不同称谓。

[59] See Gonzalez v. Carhart, 550 U.S. 124, at 166 (2007).

[60] See Ruth Colker, James J. Brudney, “Dissing Congress”, 100 Michigan Law Review, pp.105-106.

[61] See United States v. Lopez, 514 U.S. 549 (1995); Florida Prepaid Postsecondary Education Expense Board v. College Savings Bank, 527 U.S. 627 (1999); Kimel v. Florida Board of Regents, 528 U.S. 62 (2000); Board of Trustees of University of Alabama v. Garrett, 531 U.S. 356 (2001).

[62] See A. Christopher Bryant, Timothy J. Simeone, “Remanding to Congress: The Supreme Court's New ‘On the Record’ Constitutional Review of Federal Statutes”, 86 Cornell Law Review (2001), p.354.

[63] Vgl. BverfGE 50, 290 (335 f.). 所引述判决部分的中译本可参见翁岳生主编:《德国联邦宪法法院裁判选辑》(九),台湾“司法院”秘书处2000年版,第417页。

[64] 参见注48,第548页。

主要参考文献:

[1] 凌维慈:《宪法诉讼中的立法事实审查——以美国法为例》,《浙江社会科学》2006年第6期。

[2] 翟国强:《宪法判断的方法》,法律出版社2009年版。

[3] 王书成:《合宪性推定论——一种宪法方法》,清华大学出版社2011年版。

[4] [德]Brun-Otto Bryde:《联邦宪法法院判决的事实认定与社会现实》,李玉君译,Peter Badura,Horst Dreier主编:《德国联邦宪法法院五十周年纪念文集》(上册),苏永钦等译注,联经出版事业股份有限公司2010年版。

[5] [日]江桥崇:《立法事实论》,芦部信喜编:《宪法诉讼》(第二卷),有斐阁1988年版。

[6] [日]安西文雄:《立法事实论》,《法律家》第1037号(1994年)。

[7] Neal Devins, “Constitutional Factfinding and the Scope of Judicial Review: a Preliminary Analysis”, 50 Duke Law Journal (2001).

[8] Antony B. Kolenc, “Easing Abortion’s Pain: Can Fetal Pain Legislation Survive the New Judicial Scrutiny of Legislative Fact-finding?”, 10 Texas Review of Law & Politics (2005).

作者简介:陈鹏,法学博士,厦门大学法学院副教授。

文章来源:《法学家》2016年第6期。