《联合国海洋法公约》争端解决程序的比较与选择

罗欢欣摘要:司法与仲裁统称为裁判程序,是程序法的研究对象,彼此之间具有程序共性和个性。选择更优的争端解决程序应当成为应对“法律战”和规避国际诉讼类程序风险的重要路径。《联合国海洋法公约》第15章第二节规定国家有权声明选择包括国际法院、国际海洋法法庭和附件七仲裁等在内的一个或一个以上“可作出有拘束力裁决的强制程序”来解决公约的解释与适用争端,但中国尚未作出程序选择。国际法院、国际海洋法法庭和附件七仲裁作为公约项下三大主要的裁判程序,其裁决具有同等的拘束力,但国际法院在权威性与裁决的执行力上超越了另两大程序。附件七仲裁作为非常设的临时仲裁,却是公约的争端解决程序里面唯一的剩余性强制适用机制,其程序的规范性最弱,程序风险最大。附件七仲裁的现有理论及规则实践与其可能处理的涉及国家间重大权益争端的职能要求极不相称。在中国既不退出《公约》而公约条款无法在短期修改的现有条件下,国家应积极把握程序主动,综合评估程序差别及程序利益,提前预防附件七仲裁的程序风险。

关键词:联合国海洋法公约;程序法;国际法院;国际海洋法法庭;附件七仲裁

引 言

1982年,《联合国海洋法公约》(以下简称《公约》)[1]通过,并开放给各国签字、批准和加入,迄今已有40年。1996年,中国批准《公约》。[2]26年来,中国参照公约进行了海洋立法,完善了国内有关海洋确权与维权的系列规则,积极参与国际海底委员会、大陆架界限委员会等组织与机构的活动,但对相关的司法或准司法机构一直持谨慎态度。[3]《公约》设定了特定的强制性管辖程序的全球性条约,与其他条约相比,这极为罕见。实务界对此有不少赞誉,但也有人对这种程序创新的具体功能、运作则提出质疑。小田滋(Shigeru Oda)法官就曾指出,由于《公约》所设定的例外情况和表述含糊不清,其效力不如以同意为基础的传统争端解决机制,其实它并没有建立一个真正的强制性管辖程序。[4]2013年,菲律宾在单边提起的“南海仲裁案”,就是一例。2006年8月25日,中国依据《公约》第298条的规定向联合国秘书长提交书面声明,明示“对于公约第298条第1款(a)(b)和(c)项所述的任何争端,中国政府不接受公约第15章[5]第二节规定的任何国际司法或仲裁管辖”,[6]对该案,中国自始至终表达了不接受、不参与和不承认的立场。然而,在中国程序意愿和程序参与缺席的情况下,由菲律宾单边意志组建的《公约》附件七仲裁庭(以下简称“附件七仲裁”)仲裁员们,在司法激进主义的推动下滥用解释权,并于2016年作出非法的“最终裁决”。[7]在国际社会,该案树立了一个恶劣先例,其程序错误及相关问题受到各方批评。[8]

《公约》所设立的强制性管辖程序隐含的问题是,由于具体规则不成熟、不明确以及缺乏实践经验的检验,该制度为仲裁员提供了过大的自由裁量权,从而也为一些国家对该机制的政治利用提供了可乘之机。《公约》规定了修正程序,但该程序极为严苛、繁琐。[9]此外,《公约》的争端解决机制属于“一裁终局”,其本身并未规定相应的补救程序。因此,在现实中,要对该制度漏洞进行修改、补救是一个漫长而艰巨的任务。更重要的是,目前中国也不具备条件退出《公约》。

因此,如何全面、深刻地理解公约的争端解决程序,把握程序权益,在预判程序优劣的基础上探索规避和防范程序风险的路径与方法,是值得重视的理论和实务课题。考虑到《公约》第二节除了规定附件七仲裁作为一种剩余程序可强制适用外,还规定了国家有权声明选择包括国际法院、国际海洋法法庭(以下简称“海洋法法庭”)在内的一个或一个以上方法来解决公约的解释与适用争端,又考虑到中国除了依据第三节作出排除声明外,还未对第二节程序作出选择,且国内学界尚缺乏对这些程序进行系统比较的研究成果,本文尝试弥补这一不足。本文的研究不是局限在对一个程序或几个条款的关注,而是将《公约》第287条项下可供选择的几种主要裁判程序放在《公约》的大框架下,比较程序间的规则关联、共性和差异,结合程序法上的一般学说与理论总结程序优劣,最后对程序的未来选择、诉讼角色定位与程序风险规避进行分析和预判。

比较研究不同争端解决方式的程序优劣及风险,既有助于国家就程序选择或程序规避作出决策,也有助于加深对程序的理解,提高国家程序参与能力,还可以在理论上促进程序反思,推动程序完善。然而,国内已有成果对《公约》争端解决机制的研究要么局限于《公约》条款,要么局限在探讨某一个或某一类具体程序,既无国际裁判程序法的基础性研究成果,亦较少进行跨领域、跨程序的贯通性研究。本文出于程序类比和具体分析的必要,对司法机制与仲裁这类准司法机制(或统称诉讼程序)的一些概念,譬如法院/庭与仲裁庭、国际法庭和仲裁庭、国际裁判机构和国际司法机构之间,法官、仲裁员和裁判官,[10]有时候混同表达,有时候区分表达,具体参照上下文可以理解。同时,因为附件七仲裁庭由个案而临时组建,无统一的程序规则,所以下文将《南海仲裁案程序规则》作为比较的例证。[11]

一、第287条项下裁判机构程序原理及运作规则的实证比较

《公约》第287条规定一国在签署、批准或加入本公约时,或在其后任何时间,应有自由用书面声明的方式选择下列一个或一个以上方法(1.按照附件六设立的国际海洋法法庭;2.国际法院;3.按照附件七组成的仲裁法庭;4.按照附件八组成的处理其中所列的一类或一类以上争端的特别仲裁法庭),以解决有关本公约的解释或适用的争端,......如果争端各方已接受同一程序以解决这项争端,除各方另有协议外,争端仅可提交该程序;如果争端各方未接受同一程序以解决这项争端,除各方另有协议外,争端仅可提交附件七所规定的仲裁。[12]其提供的可资选择能作出有拘束力裁决的程序分为司法与仲裁两类,前者即国际海洋法法庭(简称海洋法法庭)和国际法院,后者有根据附件七组成的仲裁庭(简称附件七仲裁)和按照附件八组成特别仲裁庭(简称附件八仲裁)。鉴于附件八仲裁与附件七仲裁中的主要规则重叠,且附件七仲裁更具代表性(管辖范围更宽且具有剩余的强制适用性),故本文仅具体比较国际法院、海洋法法庭和附件七仲裁这三种主要裁判机制的程序特色及相关问题。

在程序运行与程序补救的方法和规则上,国际司法与仲裁的实践表明它们的共性(commonality)在增加,从而出现了一种国际裁决的共同法(common law),并且国际法理(international jurisprudence)显示它们之间的一些共性是实质性的(substantial),在当事方程序权利平等、公正的程序安排、民主决策保障和效率等诸多方面的程序法上存在着一致性和法律原则的交叉融合(cross-fertilization of legal principles)。[13]本文以国际裁判程序法的一般学说及理论为基础,将首先比较各程序的建制规则,包括裁判权授予(empowerment)和裁判庭组建规则,其次比较各机构在程序运行、当事方权益、程序平等与公正保障上的具体规则差别,最后对各裁判机构的程序优劣及程序风险有所评判。

(一)关于程序建构与法庭组成

根据国际组织法原理,任何国际机制的设立需要有规定其组织建构的宪制文件(constitutive instruments),这类文件称为宪章(Charter)或规约(Statute),有的没采用这类专门名称,但其内容表明这是机制的创设性纲领文件。《公约》第287条供国家选择的几种争端解决方法里面,国际法院成立最早,作为联合国主要司法机关,它根据1945年的《联合国宪章》[14]和《国际法院规约》[15]而不是根据《公约》设立。但海洋法法庭和附件七仲裁两种程序均是根据《公约》设立,公约的《附件六国际海洋法法庭规约》和《附件七仲裁》是两程序的宪制文件。为了分析表达的方便,本文中“附件七仲裁”指《公约》通过其第15章及附件七设立的以仲裁解决特定争端的程序,《附件七仲裁》则指该公约项下的附件七这一特定文件所在的部分。

比较《国际法院规约》《附件六国际海洋法法庭规约》和《附件七仲裁》,可以发现,《附件七仲裁》的条款数量少很多,内容明显简单。其中,《国际法院规约》分5章共70条;《附件六国际海洋法法庭规约》(简称《海洋法法庭规约》)分5章共41条;《附件七仲裁》总共只有13个条款(未再分章节)。其次,在机构组成/裁判成员设定上,国际法院由法官15人组成,[16]海洋法法庭由独立法官21人组成,[17]除特别规定外,国际法院和海洋法法庭在审理案件时通常要求全体法官出席。[18]而《附件七仲裁》并无常设机构(属于临时仲裁),其仲裁庭仅由5名仲裁员组成。

关于裁判官的产生,国际法院、海洋法法庭与附件七仲裁之间的差别最大。《国际法院规约》规定了详细而严格的法官的产生程序:联合国秘书长书面邀请提名单位提出候选人;联合国大会及安全理事会从法官候选人名单内选举产生;大会及安全理事会各自独立举行法官选举;候选人在大会及在安全理事会得绝对多数票者应认为当选。《海洋法法庭规约》亦规定其法官首次由联合国秘书长(后由法院书记官长)邀请各缔约国提名法官候选人(每个缔约国提名不超过2人);依据提名秘书长编辑候选人名单,并在首次召开公约缔约国大会;由得票最多并获得出席和参加表决的缔约国三分之二多数票的候选人才能选为法官,且这项多数包括缔约国的过半数,并且参加会议的缔约国数量不少于所有缔约国的三分之二。[19]但是,根据《附件七仲裁》第2条至第3条, 其仲裁员产生只要求“由联合国秘书长编制并保持一份仲裁员名单,每一个缔约国应有权提名4名仲裁员。缔约国如果提名名单少于4名则有权增补提名”。同时规定仲裁庭由5位仲裁员组成,仲裁提起方先指定1名+被诉方指定1名(未作出指定的,由仲裁庭庭长指定)+争端各方协议3名(并协商在其中选派1人为仲裁庭庭长),如果以上仲裁员均不能指定或以协议得出,由国际海洋法法庭庭长指派。[20]可见,附件七仲裁没有仲裁员提名程序的具体规定,也没有投票与选拔程序,而是以当事人指定和协商为主,海洋法法庭庭长指定为辅;如果仲裁员均不能指定或以协议得出,则仲裁员交由国际海洋法法庭庭长指派。海洋法法庭长虽然在这里代表的是机构,但因为只有1人,且无任何其他监督与权力制衡,使整个仲裁程序的构建有可能导向“无监督的个人决策制”。

(二)关于裁判官资格与任职条件

在对裁判官的任职资格与选拔条件方面,国际法院和海洋法法庭虽然均强调了法官的“资格”,但国际法院并未对其法官强调声誉要求,而是考虑了公认的法学家这样的学术背景。与之比较,海洋法法庭和附件七仲裁更强调公平、正直的最高声誉但未强调资格在其本国的最高性,亦均未考虑法学家这类学术背景。但是,附件七仲裁还强调经验与才干,说明其对理论、学术的要求进一步降低、更考虑实务性。同时,国际法院和海洋法法庭均要求选举法官时要考虑文化与主要法系的公平代表性或公平的地区分配,[21]但附件七仲裁并无这样的要求。

附件七仲裁与国际法院、海洋法法庭更大的差别在任职回避与任职监督方面。《国际法院规约》第16条至第18条要求其“法院法官不得行使任何政治或行政职务,以及其他职业性质之任务,不得在国内国际案件中担任代理人、律师或辩护人,......对此有疑义的,由法院裁决;如果其他法官一致认为某法官不适合履职,自书记官将此通知送达联合国秘书长之日起,法官免职即生效”。其规约第24条又规定“院长如果认为某法官有特别原因不应该参与某案时,应当通知该法官;其他法官认为该法官有不适合参与案件的事由,也可以通知院长;法官与院长不一致时,由法院决定”。《海洋法法庭规约》第7第至9条亦规定“法官不得执行任何政治或行政职务,或对任何与勘探和开发海洋或海底资源或与海洋或海底的其他商业用途有关的任何企业的任何业务有积极联系或有财务利益;不得充任任何案件的代理人、律师或辩护人......;如果有以上不适当参与案件的情况,法官可以自己回避,或者由其他法官向法庭庭长提出,如果有争议,由法庭其他法官以过半数裁定解决;如果其他法官一致认为某一法官已不再适合担任审判职务,法庭庭长应宣布该席位出缺”。与两法院所设置的较为全面的法官自行回避、法官间互相监督回避以及法院(庭)的集体监督回避模式根本不同,《附件七仲裁》仅有的13个条款中并未对回避问题作专门规定,但依据其第5条,回避问题归为具体程序问题交由当事国协商或仲裁庭制定。对此,《南海仲裁案程序规则》的相关规定是“对仲裁员的质疑只能由当事国提出,回避的路径是对方当事国同意回避或仲裁员自行回避,而如果仲裁员既不自行回避,双方当事国又不能对此达成一致,则由国际海洋法法庭庭长决定”。[22]

现实中,鉴于仲裁双方本来处于争端的对立面,相互持对抗性立场的当事国之间对仲裁员回避问题不能达成一致恰恰是很容易发生的,可是对这种经常性情况的处理,以《南海仲裁案程序规则》为代表的附件七仲裁程序却将之归结于由国际海洋法法庭1人来决定,这一程序设置与南海争端本身的高度复杂性完全不匹配,再次导向简易化的“无监督的个人决策制”。值得指出的是,《南海仲裁案程序规则》这种“个人决策制”的设定显然亦不符合《附件七仲裁》第5条所要求的仲裁庭在制定程序规则时“保证争端每一方有陈述意见和提出其主张的充分机会”之“充分”二字所蕴含的条件。[23]

(三)关于职务与程序规则

研究程序问题时,应当区分程序法(law of procedure or litigation)和程序规则(rules of procedure)。前者概指所有对抗制(诉讼类)程序的法律规则、原则与制度,而后者(含本节所论程序规则)特指法庭或仲裁庭进行案件的具体审理、举证、质证和裁判的具体规则,也被称为法院(庭)规则或仲裁(庭)规则(rules of court/tribunal)。[24]根据《国际法院规约》第30条,法院应制订职务规则并应特别订立其程序规则。同样,根据《海洋法法庭规约》第16条,海洋法法庭应制订其职务规则并应特别订立其程序规则。[25]而《附件七仲裁》第5条的规定中,虽然也规定“程序规则由仲裁庭自己确定”,但其前面还加了一个条件“除非争端当事方另外协定”。比较可见,国际法院和海洋法法庭均不但规定了程序规则的制定,还规定了法院或法庭应制定自己的职务规则。而附件七仲裁未要求制定职务规则。而关于程序规则的内容,附件七仲裁的程序规则不具有常备性,它可以因个案而差别,因为根据《附件七仲裁》第5条规定,程序规则既可以由仲裁庭自己确定,也可以由当事方另外协定,并且在逻辑上是当事方的协定优先。

此外,虽然三大机制均规定程序规则由法院、法庭或仲裁庭集体制定,但实际的制定主体在规模和方式上亦体现出司法与仲裁的显著差异。因为附件七仲裁庭的5名仲裁员不但具有临时性并可能在仲裁员选择上最终主要取决于海洋法法庭庭长1人,而国际法院的程序规则虽然也规定由法院自己制定,而法院有15名常任法官,国际海洋法法庭有21名常任法官。由此进一步表现出程序规则在内容翔实度上的巨大差别。《南海仲裁案程序规则》作为附件七仲裁的典型程序规则,它分4章,总共33个条款。而《国际法院规则》[26]分4大章共109条。为保证比较的针对性,再撇开那些组织性的细化规则与咨询程序规则,仅统计国际法院的诉讼程序规则就有共71个条款,[27]是附件七仲裁之典型程序规则的2倍多。《国际海洋法法庭规则》[28]分为3大章,共138条,也只统计其中用以规范法庭审判程序的规则,亦共有86个条款,接近附件七仲裁之典型程序规则数量的3倍。

二、程序的关联、差异及要点分析

《联合国宪章》第33条规定了谈判、调查、调停、和解、仲裁、司法解决、区域机关或区域办法之利用等和平解决国际争端的基本方法。其中仲裁和司法解决虽然被列为两种争端解决方式,但在程序原理上,仲裁又被视作“准司法”方法,司法与仲裁统称为裁判程序。裁判程序指一种特定的在法律基础上论辩后达成最后决定的方式,常常也称为诉讼或起诉(litigation)程序,由一或多个裁判官[29]在经历了对抗程序(期间当事各方得益于享有不同程度的程序利益和平等权利)之后作出有拘束力的决定(a binding decision)。其裁决以法律为基础,这是裁判程序区别于政治决策与调解等其他争端解决方式的特征之一。裁判程序的要点还在于,它导致一种法律拘束力后果,有法律的强制力(force of law)。裁决的法律拘束力后果又使裁判程序区别于调解、调停和斡旋等在国际上被视作“外交方式”的方法,亦不同于国内被称为“替代性争端解决机制”(alternative dispute resolution)的非诉讼争端解决方法。[30]在这个意义上,司法与仲裁存在共同特性。然而,司法与仲裁又存在个性,前文考察和比较了《国际法院规约》《国际法院规则》以及《公约》项下的《海洋法法庭规约》和《附件七仲裁》的具体规则,可以发现国际法院和海洋法法庭的这两个司法机构的程序法规则比较类似,而附件七仲裁差异较大。同时,将这些程序放在《公约》的整体框架下考察,结合国际法上争端解决机制的历史延续背景,可以更好地理解它们程序关联及差异。

(一)几大程序机制的关联性

《公约》运用第15章一整章的规定来具体设定其“可作出拘束力裁决”的司法与准司法程序。该章共分三节(section),第一节(第279-285条)是一般性规定,第二节(第286-第296条)规定“导致有拘束力裁判的强制程序”,第三节(第297-299条)规定“适用第二节的限制和例外”。值得注意的是,其第二节的标题为“可作出拘束力裁决的强制程序”(Compulsory Procedures Entailing Binding Decisions),简称为强制程序(Compulsory Procedures)。作为该节的总标题,它并非指代附件七仲裁这一个程序,而是指代这一节规定的所有司法或准司法程序,要件是“可作出拘束力裁决”。因此,第二节第287条所列举的国际法院、海洋法法庭和附件七仲裁等裁判程序都属于这类“强制程序”,而不能将“强制程序”的简化表达抽象地理解为程序的“强制适用”,更不能将这一节有关强制程序的规定等同于“强制仲裁”。

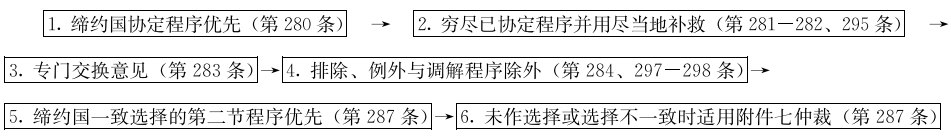

根据公约第286条规定的第二节程序适用的总原则是“在第三节限制下,有关本公约的解释或适用的任何争端如已诉诸第一节而仍未得到解决,经争端任何一方请求应提交根据本节具有管辖权的法院或法庭”。所以第二节“强制程序”并不是无条件适用的,这些程序(不管是国际法院、海洋法法庭还是附件七仲裁等)均需要在满足两个大前提:一是已诉诸第一节程序而仍未得到解决;二是无第三节的限制与例外情形。在这个意义上,第二节所有强制程序是一种“剩余程序”。[31]综合第15章共三节条款之完整的规定及逻辑,第二节附件七仲裁作为剩余方法实际上得走到第6步时才涉及强制适用,而第二节所有“强制程序”(含国际法院和海洋法法庭,以及用作剩余手段的附件七仲裁)则是到第5步时适用。具体参见下图。

《公约》第15章“可作出拘束力裁决的强制程序”的适用原理:六步图

综上可见,在《公约》第15章项下,国际法院、海洋法法庭和附件七仲裁的程序首先有两个方面的共性关联。一是,公约不对国际法院、海洋法法庭这些司法机构与附件七仲裁之类仲裁机构的裁决拘束力作区分,不管是法院判决还是仲裁庭裁决,均被视作“有拘束力的裁决”(Entailing Binding Decisions)。其二,这几大“强制程序”在程序适用上,受到同样的条件要求(诉诸第一节仍未解决)和统一的程序排除限制(第三节的排除与例外规定)。而这几大程序中,最大的差异是,根据第287条所规定的“如果争端各方已接受同一程序以解决这项争端,除各方另有协议外争端仅可提交该程序;如果争端各方未接受同一程序以解决这项争端,除各方另有协议外争端仅可提交附件七所规定的仲裁”,附件七仲裁是第二节中唯一的“剩余程序的剩余程序”。

同时,《公约》第15章共三节的程序规定是一个逻辑连贯、不可分割的体系化设置。国际法院、海洋法法庭和附件七仲裁作为公约第二节项下的强制程序,对其任何的理解和适用,不能忽略其整体设定的大小前提与条件。传统的、国家同意模式的争端解决方法在《公约》中受到继续贯彻。在解决公约的解释与适用争端的灵活性上,必须以国家对争端解决方法的选择为根据;强调通过外交途径来协商突出表现为交换意见的义务;公约附件五安排了专门的程序以鼓励调解;其他国际协定里面有可替代的某种争端解决方法也可能可行并受到尊重;国家可以自愿寻求和平解决的方法,并在他们的协定不排除任何其他程序时运用公约的体系。[32]在一般国际法上,国家并不存在解决争端的义务,以正式法律文件寻求解决的程序取决于当事各方的同意。[33]《公约》即便作为一种特别法,其对“强制程序”的适用规定仍以缔约国同意为前提。

(二)国际法院的权威性最高、判决的执行规范最强

进一步比较,虽然三大程序的裁决效力相同,但权威性和裁决的执行力上的明显差别需要得到注意。一方面,《公约》第287条在提供几大裁判程序供缔约国选择时,并未指定程序的先后顺序(附件七仲裁作为剩余的强制适用程序并非在“选择”时适用,而是在各国“未作选择或争端当事国的选择不一致”时适用)。所以,在缔约国的事先选择上,国际法院、海洋法法庭与附件七仲裁处于平等地“被选择”地位,缔约国有权自愿决定选择哪种程序解决有关公约的解释与适用争端。但是,追溯到司法作为争端解决方式的基本法理,司法做为争端解决方式在公信力上大于仲裁。因为司法审判权来源于一种“公权力授予”(public mandate,也称为公共赋权),其结果在于对公共利益的追求。[34]相反,仲裁本质上是一个合同事项,仲裁员的职能授权来源于“私主体”的赋权,追求的是“私权正义”(private justice),当事方为了特定争端的解决而自行选择仲裁员,裁决作出后仲裁庭就解散。[35]在国内法体系中,司法审判职能所代表的公权力由权威的立法所授予,即法院的审判权通常由国家宪法统一规定。[36]在国际法体系中,《联合国宪章》是现代国际法秩序构建的基础,具有类似宪法的地位,国际法院作为联合国的司法机关,其审判权来源于《联合国宪章》的明确规定,宪章同时规定《国际法院规约》的地位亦等同于《联合国宪章》,具的在国际框架下模拟的公权力赋权特征。因此,国际法院是《联合国宪章》设立的常设性司法机构,海洋法法庭是《公约》所设立的常设性司法机构,这两者与附件七仲裁相比,在建制和法官任期上更具稳定性,法官资质要求更高,选拔程序更为规范和严格,程序设计上更充分地考虑到科学与民主决策,程序规则对当事方的诉讼平等权益保障相对更完备。

另一方面,虽然国际法院并不是国际社会的“最高法院”(supreme court),在国际社会也没有一个对等于国内社会的最高法院让世界上所有国家都有义务接受其司法管辖的最高性,[37] 但《联合国宪章》在国际社会的效力位阶最高,而且对国际法院判决有安理会介入的执行规定,使国际法院在权威性与执行力超越了其他程序而具有理论上的、相对意义的权威最高性。前面提及,海洋法法庭的审判权及其机构建立仅由《公约》(含其《附件六国际海洋法法庭规约》所赋予),而国际法院的审判权首先基于《联合国宪章》(是联合国的主要司法机关)。《联合国宪章》第103条明确规定“联合国会员国在本宪章下之义务与其依任何其他国际协定所负之义务有冲突时,其在本宪章下之义务应居优先”。由此,很多国家同是《联合国宪章》和《公约》的缔约国,它们在两个条约下的义务发生冲突时,其在宪章下的义务优先于其在公约下的义务。同时,《公约》虽然在其第287条又授权国际法院可以经缔约国选择或同意而解决有关公约解释与适用的争端,但公约对国际法院的授权不影响国际法院在程序规则及裁决效力上均同样依据《联合国宪章》和《国际法院规约》进行。其中,关于国际法院判决的承认和执行,《联合国宪章》第94条专门规定:“1.联合国每一会员国为任何案件之当事国者,承诺遵行国际法院之判决。2. 遇有一造不履行依法院判决应负之义务时,他造得向于安全理事会申诉。安全理事会如认为必要时,得作成建议或决定应采办法,以执行判决。”联合国安理会在国际社会的重要性众所周知。因此,尽管可能同样处理涉及《公约》的解释与适用争端,但国际法院判决的权威性及其执行力显然大大超越了海洋法法庭和附件七仲裁。

(三)附件七仲裁的规范性最弱,却是唯一具有剩余性强制管辖权的程序

国际法院在《公约》产生之前就已经存在,但海洋法法庭和附件七仲裁都是公约自创的争端解决程序,比较后两者,虽然一个是模拟司法机构的程序原理建立的公约下的常设司法机构,一个只是模拟临时仲裁的程序原理进行的程序建构,但两者通过公约所获得的裁决权职能却并没有体现出公权与私权之赋权差别。《公约》并未给予海洋法法庭的管辖强制性、优先性或给予其裁决更强的执行力。相反,附件七仲裁虽然程序最简单、对仲裁员选拔及要求最简便、规范性最弱,却成了公约第287条规定项下的唯一的“剩余程序的剩余程序”。在当事国对解决争端的程序未作选择或者选择不一致,又不符合第三节和第一节所规定的限制、排除与例外情况时,一方当事国可以单独提起附件七仲裁(不能提起国际法院、海洋法法庭这样的司法程序)。

国际裁判机构的原理及程序构建是从模仿或移植(Multiplication through emulation)国内法特别是欧洲法机制而来。[38]问题在于,不同于国内社会有统一立法的公权力机关,国际社会是平权的造法形式,国际法的效力来自于各主权国家的合意。也就是说,国际社会本质上是自治社会,不论是国际司法还是国际仲裁程序,其对争端进行裁判的职能权力仍然来自于国家同意。在同意这个问题上,国际司法与国际仲裁是一样的,这是国际和国内法律秩序的根本区别之一。[39]然而,除了国际海洋法法庭这样的常设性司法机构不具有特别的权威性与强制性外,《公约》还往相反的方向走了一步。那就是,将一般法理构建所具有的 “司法强制、仲裁自愿”这样的特征演变为“司法自愿化,仲裁强制化”。这种构建让《公约》第15章在形式上比较具有创新性,但同时违背了法理上关于司法和仲裁之既定的程序公正设计框架,程序弹性过大并在特定情况下可能导致程序极端化。主要是,虽然同样是可能受理涉及公约解释与适用的关系到国家间重要的海洋权益的争端,附件七仲裁程序中,不但裁判员数量大大少于国际法院和海洋法法庭,在仲裁员提名、监督与回避的各个方面,均远不及国际法院与海洋法法庭有规范的制度保障,特别是前面提及的,其“无监督的个人决策制”这一程序漏洞容易使全案的推进陷入被操控的局面。

在程序的构建层面,诉讼相关的决策程序是否民主科学是保证和证明其裁决公正的一大标准。[40]程序失正的设计必然难以保证其实体裁决的公正性。“南海仲裁案”正是这样一个典型案例,触及了附件七仲裁最严重的程序暗礁。在菲律宾的单方推动下,尽管中国明确阐述了“不接受、不参与”的立场,南海仲裁案仲裁庭仍于2013年6月21日组建。[41]按照该条,菲律宾作为程序提起的一方,指派了一名仲裁员。因为中国的“不接受、不参与”,其他4名仲裁员全部由时任国际海洋法法庭庭长指定。在推选过程中,最初被任命的首席仲裁员、斯里兰卡前外交官平托,本来是唯一来自亚洲的仲裁员。然而,平托接受任命后即被发现其夫人持有菲律宾国籍,于是主动辞职。[42]平托辞职后不到三个星期,本来不在该“仲裁员名单”之列的加纳籍法官门萨就被指定为首席仲裁员。[43]这一状况体现出仲裁员提名程序无规范程序也无严格审查机制的又一程序漏洞。

在国际裁判中,法官或仲裁员的国籍背景是法官的独立性和中立性被质疑的重要因素之一(尽管不是全部)。《国际法院规约》和《海洋法法庭规约》虽然均没有规定其法官需要仅因国籍原因而回避(除非既有国籍问题又有其他前文提到的有特定的利害关系因素),但针对法官国籍国与当事国可能存在的现实利益关联及引起质疑的可能性,专门规定了“专案法官”制度以作为程序公正的必要安排。[44]但在“南海仲裁案”中,海洋法法庭的日本籍庭长柳井俊二(Shunji Yanai)不仅是其国籍国日本与中国存在钓鱼岛争端,他本人此前的言行也被媒体披露存在对中国的偏见,在南海问题上有着“干涉中国”的倾向和行为,他却因为附件七仲裁的程序漏洞而在无任何监督的情况下为所谓的“南海仲裁案”指定了4名仲裁员(占了仲裁庭人员的五分之四绝对多数,另1名仲裁员由菲律宾指定),4人里面还有一名仲裁员柯特所属国法国在历史上因“九小岛事件”直接侵害过中国南海权益而与南海争端存在直接关系。[45]可见,《南海仲裁案程序规则》中的所有程序设计均未对此类可能影响到案件公正裁决的情况作任何程序公正的监督、协调或救济安排。

三、未来把握程序主动、规避程序风险的路径思考

国际裁判机构日益增加的知名度使它们的缺点更加明显,其影响力增加的同时招致那些对其运作或裁决不满的人的批评。这些机构越强大,要求其改革以解决已知问题的呼声就越高、越迫切。[46]按照布朗利的观点,国际法庭的性质作为一个问题既源于它的管辖权,也源于它的组织建构。[47]托马斯切特亦曾经建议,凡是被设计为“国际法庭”的机构,它必须是常设的(must be permanent),必须由国际法的正式文件所建立(must be established by an international legal instrument),它必须适用国际法和当事人不能修改的程序规则,从而它的判决必须具有约束力。 [48]罗曼诺教授提出了类似的标准,他认为这个机制必须是永久性的,必须由独立的法官组成(must be composed of independent judges),并且它必须在预先确定的程序规则基础上开展工作(must work on the basis of predetermined rules of procedure)。[49]这些学者用“必须”再三地强调和预判国际裁判机构在常设性、程序规则先定性、法官独立性上的关键作用,意味着,如果不满足这些程序要件,碎片化的国际社会将难以保障国际裁判程序之公正与有效性。

法律的品性要求具体的法律制度都要接受一般学说与法理的检验,因为法律的产生来自于它们。[50]对程序加以比较考察,让程序原则与规则接受程序公正的“共同法”和一般法理检验,也是对法律品性考察,包括区分社会功能意义上的良法与恶法,鉴别程序法之优劣标准的进路之一。附件七仲裁的程序设计与它可能受理的关系到国家间核心的海洋权益的争端相比较,是极不相称的,也是有着极大的程序公正风险的。基于上述观察,在公约第15章的现有框架下,本文提出未来要把握程序主动、规避程序风险,需要关注以下要点。

(一)坚持国家在条约解释上的主体地位,慎用“强制仲裁”等误导性的简化表达

解释就是法律,[51]国际法领域内没有统一和权威的立法主体与法律解释主体,法律解释在国际法应用中的作用更为重要。《公约》第15章争端解决程序里面,最为突出的一个解释困境是,第286条规定第二节强制程序在适用之前需要满足第一节规定的条件和受到第三节的限制,包括允许国家依据第三节规定事先声明将特定的争端排除适用于第二节程序来解决(2006年中国的声明即属于这个情况)。但是,第二节第288条又规定:“第287条所指的法院或法庭,对于按照本部分向其提出的有关本公约的解释或适用的任何争端,应具有管辖权。......对于法院或法庭是否具有管辖权如果发生争端,这一问题应由该法院或法庭以裁定解决”。问题在于,公约第二节第288条之“有关本公约的解释或适用的任何争端由法院或法庭裁决”的范围是否包含了第三节有关“排除争端解决程序的条款的理解与适用争端”?如果解释认为第288条的管辖权设定意涵预先包括了有权裁决针对程序本身的排除与例外条款,那第三节所有关于程序的排除与例外的规定均将成为一纸空文(失去了该条款本身规定的意义和目的),因为不管你是不是规定排除/例外(或者说第三节是不是存在),该第三节条款本身的内容(解释与适用)都由其“拟要排除的争端解决程序”来自我裁决。[52]在应然意义上,这样的解释违背了《维也纳条约法公约》第31条以及习惯国际法所确立的“条约目的解释”原则,即,对条约的解释不能使条约规定的目的无法实现。条约的目的解释还可以结合条约解释的“有效性”原则(the principle of effectiveness, or effet utile)加以理解,这一原则要求对条约的解释不能使其规定内容无法实施或应用。[53]问题又在于,2013年非法组建的“南海仲裁案”仲裁庭却激进地作了这样一个违背习惯国际法上条约目的和有效性解释之基本原则与规则的“裁决”。仲裁庭无视中国早在2006年作出的排除声明而认定其自身有权裁定涉及第三节第298条之程序排除与适用条款的争议,进一步作出非法的程序裁决和实体裁决,[54]造就了国际裁判史上的一大极端案例。更为严重的是,公约本身规定附件七仲裁是一裁终局,在该机制内并无程序措施可以补救。

基于正式和权威的程序补救的缺乏,国家作为国际法主体和条约缔约国地位的固有的解释权应该得到重视。国际社会具有平权性的特征,国家是首要和当然的条约解释主体,国家的立场、意志与行为表达是重要的国际法解释路径。[55]现实中,不管是在国际法的理论还是实务界,不管是国家还是国际司法组织,或者学者个人,常常通过条约解释和对习惯国际法的证明与识别来填补国际法碎片化的空白。[56]为此,中国应该坚持把握好作为《公约》缔约国所固有的条约解释权,从“一贯反对者”角度拒绝使用任何不利于自身程序权益的解释性表达和用语。有必要注意到,学术成果是国际法重要的资料渊源,学界的解释在某种意义上可能被误读为国家解释的证据。由于公约第15章程序内容及逻辑的繁琐,学界不少成果将附件七仲裁用“强制仲裁”作为方便的简化表达概念。前面论及,《公约》第二节“可作出拘束力裁决的强制程序”简称“强制程序”,包括了国际法院、海洋法法庭和附件七仲裁等该节项下的所有司法与准司法程序在内,公约里面并不存在一个专门的“强制仲裁”的概念,亦不存在某程序对公约解释与适用争端的“专属管辖权”。[57]附件七仲裁作为“剩余程序的剩余程序”在程序适用上附有繁复的大小前提和条件,如果简化表达为“强制仲裁”,将使第二节程序之有限的强制程序部分被突出,自愿选择部分被淡化,第二节程序所附条件以及存在的排除与例外适用情况的重要性将被简化标签所掩盖。如果考虑到简化概念的转引与传播便利,误导性概念给舆论澄清进一步增加了难题。为此,建议慎用“强制仲裁”这类无益于澄清第二节程序的附条件、排除与例外适用之程序原理的简化概念,坚持全面揭露以非法的“南海仲裁案”为代表的附件七仲裁程序中的体系性问题,[58]一以贯之地坚持维护公约第15章争端解决机制以国家同意为基础的整体设计,防止“断章取义”的理解和解释。

(二)必要时主动选择国际法院或其他更成熟的裁判机制解决争端

在国内社会,仲裁作为最古老的一种将争端交给第三方裁决的争端解决方法,印度和古希腊以及早期的伊斯兰世界和中世纪欧洲就有仲裁的实践。在国际社会,从18世纪美国与英国签订的《杰伊条约》(Jay Treaty 1794)开始,国际仲裁就开始活跃于国际关系领域。国际常设仲裁院(PCA)因两次海牙和平会议而于1900年成立,亦早于国际法院。[59]国际仲裁在处理国际争端中的实践及经验积累助益了国际法院的产生。国际法院在其主页就提到,因为仲裁机制完全依靠当事方的同意,在仲裁开始前各方必须商定各种实际事项和程序(例如提交仲裁问题的措辞及指定仲裁员)。所以,早在1907年第二次海牙和平会议时,国家便呼吁设立常设国际法庭、采用比仲裁更具强制力的司法程序以解决争端。但是,由于未能就选定法官的方法达成协议,各国代表们在会议上只修订了1899年《和平解决国际争端公约》和改进了仲裁程序的相关规则。1920年,和平解決争端史上的第一个国际司法(审判)法庭在国际联盟的主持下诞生,它就是常设国际法院(PICJ)。1945年,联合国取代了国际联盟,国际法院也是常设国际法院的继承。[60]回顾国际法院的演进历史,它作为联合国的主要司法机关,其前身是国际常设法院,而国际常设法院的成立又是以国际常设仲裁院为基础加以发展进化。前面提到的国际法院法官的提名程序里面,仍然借用国际常设仲裁院中的“各国团体”作为提名单位,这也可以说是某种延续的痕迹。

所以,仲裁的历史更悠久,而司法是公断模式的制度进化版本。但是,也因为司法机构的建立有更严格的制度与规范要求,使其机构设立及适用的普及度受限,所以仲裁因其灵活自由和效率化地处理纠纷方式仍然延续到当代并与司法并列为重要的诉讼类(对抗与论辩型)争端解决方式。在海洋法领域,早在《公约》通过之前,欧美许多国家和日本的学者均提出,应该将争端专属性地交给国际法院或海洋法法庭管辖,因为这有利于确保条约解释的统一,并且,基于国际法院已有的实践经验也应该将争端统一交给国际法院管辖。只是,这一建议受到不少发展中国家反对,它们保守地认为国际法院是欧美利益的维护者,从而希望有一个更能反映自身意愿的新法院。[61]基于各种观点的对立和妥协,最后才使第287条项下列举了几种司法与准司法程序供各国选择。前面的比较研究也已表明,与附件七仲裁相比,国际法院和海洋法法庭更具有程序规范性、科学性和公正性,程序风险相对较弱,其中国际法院更具权威和执行力,而海洋法法庭在船舶释放等临时措施的保全等方面更具优势。[62]主动协议选择其他程序解决争端是规避附件七仲裁之程序风险的重要路径之一。事实上,在附件七仲裁的现有案例中,有不少当事国在程序进行的中间主动选择了国际法院或国际海洋法法庭等其他机制来解决争端。有学者统计公约附件七仲裁已启动的案件里面,10个已结束的案件里面有4个以双方协议的形式停止了仲裁程序,另寻方法解决。[63]

(三)重视程序权利,提前预防附件七仲裁的程序不利风险

附件七仲裁属于适用国际公法的国家间仲裁。但是,现有关于仲裁的著述里面,未对国际公法仲裁作专门归类,而是笼统地将国家间仲裁简称为“国际仲裁”(international arbitration),以区别于“国际商事仲裁”(international commercial arbitration),具体指国家之间、国际组织之间以及国家与国际组织等国际主体之间的,对涉及的国际公法问题提请独立的第三方裁断的争端解决方式。可是,国际仲裁也可以概指具有涉外(foreign)或国际因素(international element)的仲裁,[64]从而使狭义的公法意义上的国际仲裁很容易被涉外或具国际因素的仲裁所混同。由于仲裁程序的设计依赖于当事方的意思自治,而国际公法仲裁目前不但缺基本理论的系统研究,亦没有具指导性的行业规范与统一仲裁规则。而中国目前仍然是《公约》的缔约国,仍然有遭遇附件七仲裁程序的可能性,从而需要特别注意总结经验,把握诉讼角色的提前定位,作好程序权益的提前评判,把握程序主动,预防程序风险。

第一,附件七仲裁中原告与被告的风险权重不同,应重视程序中的角色定位。按照前文介绍的有关附件七仲裁的程序原理及现有规则,在附件仲裁里面作原告的程序风险和作被告的程序风险是存在重大差别的。所以,在研究附件七仲裁的程序运用时,首先要考量诉讼的角色定位:国家是以原告身份主动提起仲裁,还是等待或放任他国提起后被动应对?因为国际法上的“强制程序”不同于国内法的强制管辖,不存在要求原告的强制起诉的问题,也不存在“不允许裁判机构‘拒绝司法’(denial of justice)的问题。[65]附件七仲裁作为所谓的剩余性强制程序,也主要是针对被告而言。应该讲,除非原告在起诉后特别忽视或主动放弃程序权利,附件七仲裁的程序风险主要落在被告一方。前文已经指出,附件七仲裁的规则里面严重缺乏公正的监督与制约程序,除原告可选择1名仲裁员外,如果被告完全不介入,仲裁庭的其他仲裁员指定以及回避与监督控制等重要的程序职能均会交由海洋法法庭庭长1人控制。从而,对被告极端不利的程序后果可能发生在以下情况:原告单方起诉后被告完全不参与,而作为指定其他仲裁员的海洋法庭庭长却偏袒原告,原告选择和庭长指定的仲裁员又均司法滥权和偏离公正,从而会集体偏袒原告而缺席判决完全支持原告诉求。当然,程序的主动推进体现了对程序先机的把握,但不是只要程序主动提起就能完全实现诉讼目的,具体得从个案分析被告的可能反应和诉讼参与力度,如果被告并不是完全不参与,则原告的诉讼目的是否能实现还得对案件的证据质量、证明力、说理与辩论视角进行综合评估。

第二,附件七仲裁员的提名程序不严格,更应注意此项权利的把握。在国际裁判里面,裁判官的职能权限所发挥的实际作用可能超越了国内法体系中的法官或仲裁员们。因为国际法上并不存在习惯法或一般国际法的成文法,所以不但当事国会需要去论证和查找一般法,裁判官更是直接会在案件中确定习惯法的不足,裁判官对国际法的解释往往就成了司法造法本身。[66]尽管国际司法裁决不算是《国际法院规约》第38条项下国际法的正式渊源,但其作为习惯国际法的证明作用几乎超越了很多实际的条约。因此,国家需要特别重视附件七仲裁员的提名与选择权。根据《附件七仲裁》第2条,联合国秘书长应编制并保持一份仲裁员名单。每一缔约国应有权提名4名仲裁员,无论何时如果一个缔约国提名的仲裁员在这样构成的名单内少于4名,该缔约国应有权按需要提名增补,仲裁员经提名缔约国撤回前仍应列在名单内,但被撤回的仲裁员仍应继续在被指派服务的任何仲裁法庭中工作,直到该仲裁法庭处理中的任何程序完成时为止。由于这一规定对于提名时间、过程均无具体要求,在“南海仲裁案”中,2013年5月27日因仲裁员平托主动回避,菲律宾请求另行指派;5月30日,由加纳提名,汤玛斯·门萨就出现在“名单”上,而6月21日,汤玛斯·门萨被指派接替平托担任本案仲裁庭仲裁员和庭长。提名和任命的迅捷可见这一程序的弹性空间有多大。附件七仲裁对仲裁员提名的方式及程序规定简单,也是相当于将这一重要程序权益的控制权交给了当事国。“认真对待权利”,如果这项程序权益得到充分行使,则当事国获得了积极的程序利益,相反则可能失去重要的程序利益。

第三,重视程序规则的协商制定。前已提及,根据《附件七仲裁》第5条,附件七仲裁并没有预先设定的统一的程序规则,关于程序规则的具体内容可以因个案而差别,既可以由仲裁庭确定,也可以由当事方协定,当事方协定的程序规则优先。这是附件七仲裁制度中又一非常有弹性的设计条款,相当于给予了当事国很大的程序创造权。据此,当事国可以通过充分协商制定完善的程序规则(哪怕参考常设的司法与仲裁机构的程序规则)来弥补附件七仲裁现有规定的不足。但要做到这一点殊为不易,其中最为重要的决定因素是当事国的诉讼代理人(律师或法律官员)是否足够重视程序权益以及对这样的程序规则创造是否有充分准备和谈判意愿。

前文以《南海仲裁案的程序规则》为例指出了其规则的简陋和失正,反映了该仲裁庭或者是为了“方便”原告程序推进的速度而刻意简化程序原理,或者是刻意对不参与的当事方进行程序“惩罚”,才使规则如此简易和“集权”。如果仲裁庭出于公平、公正和严谨的目的,完全可以借鉴具比较成熟经验的国际仲裁机构的已有的更详实的示范规则,[67]或者从程序公正的底线原理出发,避免让处理如此重大的国家间利益争端[68]的程序导向简易化的极端的个人决策制。《南海仲裁案程序规则》作为反面教材之一,值得各国在以后的程序介入中加以深度反思和改进。就附件七仲裁的现有实践来看,已有案例中与《南海仲裁案程序规则》一致或几乎一致还有《北极日出号程序规则》等,说明了附件七仲裁之多个临时仲裁庭在制定程序规则上并未充分尽责,也反映了介入该程序中的当事国可能对程序规则并未充分谈判和充分重视,使附件七仲裁的整个实践更多地体现政治操控(恰是媒体和学界批判最多的焦点),而不是体现在程序进步上。理想的状况是,在具体案件中,当事国双方如果能通过充分协商制定更为完备的程序规则,既可以弥补程序漏洞,实现程序风险的可控化,还可以使国家间在程序规则上的谈判成果成为促进附件七程序进步的重要示范。同时需要指出,与对方当事国协定程序规则时,双方的程序理解、谈判技巧和协商能力等也是重要的影响变量。

结 语

《公约》属于兼具实体法和程序法规范的综合性条约。本文致力于对《公约》第15章项下的三大主要裁判类争端解决机制进行程序比较,涉及的规则及理论考察并非公约能涵盖,但主要是针对程序法规则及其程序原理展开分析。其中,除了《海洋法法庭规约》和《附件七仲裁》属于《公约》的一部分,《国际法院规约》《国际法院规则》《国际海洋法法庭规则》以及附件七仲裁在具体案件中的程序规则均属于《公约》之外的程序法,而《联合国宪章》同样是既涉及实体法又兼有程序法设定的综合性条约,而本文的分析主要择取其中的程序法部分。

本文在研究中发现,我国国内学界除了有不多的著作对国际海洋法法庭作过较全面的介绍外,[69]国际法院作为联合国的主要司法机关,自1945年成立至今已近80年,但中国国内学界至今没有一部全面介绍国际法院的系统性著作;[70]在附件七仲裁研究中,近年出现了少量专门研究其案例实践及法律解释问题的著作[71]和比较研究其仲裁程序规则的著作,[72]但尚缺对其程序法原理作系统介绍和全面梳理的成果。可以说,国内的国际公法学界既缺少国际司法制度的基础理论研究,[73]也缺少国际公法仲裁的基础理论研究。[74]一个悖论是,虽然国际公法仲裁多用于处理国家之间事关国家主权、主权权益与公共问题的重大争端,但国内学界对国际公法仲裁除了“南海仲裁案”这类个案有大量集中探讨的文章外,在基本的程序法理论方面的研究远不及国际民商事仲裁。[75]因此,本文的研究经历了颇为艰难的过程。本文有关规则内容的实证考察可以通过查找规约与规则的案文或法条实现,但分析的原理及路径则不得不较多地借鉴国际裁判程序法的一些共通性原理与评价标准。

在国际法的法律服务领域,一个较为完整的“综合法律服务方案”可能既需要考虑国际法又需要顾及外国法和中国国内法,可能既需要考虑国际公法又需要考虑国际经济法和国际私法,乃至跨越国际国内的多个部门法(如刑法民法等),既考虑法律又考虑政治。在真实的个案法律服务过程中,律师还会根据需要主动进行法律查找、证据收集与事实调查。在这个意义上,在国际法的应用层面,处理复杂案件时,亦不应仅限于法学学科内或者法学与政治学领域内,还得跨到历史、地理等其他领域,因为就东海和南海等领土争端的综合法律应对而言,历史和地理证据的整理、收集及分析也应该是律师或者法律顾问这类法律服务人员之整体的法律应对思路的一部分。因此,本文虽然以把握程序主动、规避程序风险为视角,但所提建议及思考仍然只是基于一般程序法原理分析得出的理论上的基础方案。个案千差万别并且需要足够的综合性地调查了解,所以本文的分析不可能穷尽所有相关程序问题,更不能替代个案化的程序策略。

注释:

[1] 本文《联合国海洋法公约》的内容情况,参见联合国网站公布的版本,下文,不再另行标注。See United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982,Overview and full text,https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm。本文所有网络资源的最后访问时间均为2022年8月15日,下文不再另行标注。

[2] 鉴于有效数量的其他缔约国的存在,公约自1994年开始生效。

[3] 参见贾宇等:《新中国 70 年海洋事业的发展》,载《太平洋学报》2020年第2期,第12-13页。

[4] Southern Bluefin Tuna Cases,Australia and New Zealand v. Japan,Award on Jurisdictionand Admissibility,(Australia v. Japan;New Zealand v. Japan) (Arbitral Tribunal constituted under Annex VII of the United Nations Convention on the Law of the Sea,August 4,2000),39 ILM 1359 (2000),para. 62.

[5] 原文是“PART XV SETTLEMENT OF DISPUTES”。学界不少文章将“PART XV”翻译为“第15部分”,考虑到中文在篇章结构安排上通常的表达习惯,本文将其译为“第15章”。

[6] The Government of the People’s Republic of China does not accept any of the procedures provided for in Section 2 of Part XV of the Convention with respect to all the categories of disputes referred to in paragraph 1(a)(b)(c) of Article 298 of the Convention,http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_declarations.htm.

[7] 2013年1月22日,菲律宾外交部照会中国驻菲大使馆,针对中菲之间在南海的岛礁与海域纠纷,依据《公约》第287条的规定以期提起公约第15章第二节所规定的附件七仲裁。中国立即表示了“不接受”的立场,并于2月19日将照会及所附仲裁通知退回了菲律宾。2013年6月21日,在中国坚决不接受与不参与的情况下,仲裁庭依菲律宾单方请求成立。此后,菲律宾又单方多次修改仲裁请求。2016年7月12日,仲裁庭公布了最终裁决结果。See In the matter of the south China sea arbitration before an Arbitral Tribunal Constituted under Annex VII to the 1982 United Nations Convention of the Law of the Sea between the Republic of the Philippines and the People’s Republic of China (PCA Case No. 2013-19),AWARD (hereinafter as “AWARD”),Permanent Court of Arbitration,http://www.pcacases.com/pcadocs/PH-CN%20-%2020160712%20-%20Award.pdf。

[8] 参见中国国际法学会编:《南海仲裁案裁决之批判》(The South China Sea Arbitration Awards:A Critical Study),外文出版社2018年版;马新民,《菲律宾南海仲裁案裁决程序问题评析》,载《吉林大学社会科学学报》2017年第2期。

[9] 参见《公约》第312条、313条和第316条。

[10] 关于这些概念用词的专门研究,参见Cesare Romano,“The Proliferation of International Judicial Bodies:The Pieces of the Puzzle”,31 New York University Journal of International Law and Politics 709(1999),pp. 709,712.

[11] 本文所引《南海仲裁案程序规则》统一出自:PH-CN Rules of Procedure,27 August 2013,https://pca-cpa.org/en/cases/7/. 除非特别说明,下文不再另行标注。因为中国自始不接受、不参与“南海仲裁案”,《南海仲裁案程序规则》完全由菲律宾和依其单边意志组建的仲裁庭制定,而且《南海仲裁案程序规则》与“北极日出案”(俄罗斯在该案中亦拒绝仲裁和参与应诉)等其他附件七仲裁案的程序规则基本一致,也显示“南海仲裁案”之程序规则作为附件七仲裁之典型程序规则来作为比较的参照模板,具有代表性。

[12] 粗体为作者所加。下文为了行文方便和突出重点还会对部分文字加粗处理,不再另行标注。

[13] Chester Brown,A Common Law of International Adjudication,Oxford University Press, 2017, pp. 5-6.

[14] 本文关于《联合国宪章》的内容参见联合国官网公布的统一版本,下文不再另行标注。《联合国宪章》,https://www.un.org/zh/about-us/un-charter。

[15] 本文关于《国际法院规约》的内容参见联合国官网公布的统一版本,下文不再另行标注。《国际法院规约》(Statute of the Court), https://www.un.org/zh/documents/statute/chapter5.shtml。

[16] 《国际法院规约》第2条至第15条(共以14个条款)详细规定了法院组成、法官的资格和选举等事项,其第31条规定具体案件中法官的选择问题。

[17] 《海洋法法庭规约》第2条。

[18] 国际法院和海洋法法院要求一般情况下全体法官应当出席共同审理,特殊情况下出席也不能少于绝大多数,如果考虑专案法官,法官的实际人数还可能大于全体正式法官的人数。同时,国际法院和海洋法法院也存在简易程序的规定,但其简易程序也主要适用于案情相对简单或当事双方明确同意的情况下。

[19] 《海洋法法庭规约》第4条。

[20] 如果海洋法法庭庭长不能指派,由国际海洋法法庭的年资次深法官作出。

[21] 《国际法院规约》规定“选举时,选举人不应只注意到法官候选人具有的必要资格,还应注意到务必使法官全体确能代表世界各大文化及各主要法系”。《海洋法法庭规约》规定“法庭作为一个整体,需确保其能代表世界各主要法系和公平地区分配”。

[22] 参见《南海仲裁案程序规则》第7条和第8条。

[23] 参见《附件七仲裁》第5条。民主科学的决策作为裁判或诉讼类程序设置中的一项评判标准,下文还会论及。

[24] See Gernot Biehler,Procedures in International Law,Springer,2008;Robert Kolb,“General Principles of Procedural Law”, in Zimmermann, Tomuschat and Oellers-Frahm (eds), The Statute of the International Court of Justice: A Commentary, 2006; Georg Schwarzenberger, International Law as Applied by International Courts and Tribunals (1986) .

[25] 《附件六国际海洋法法庭规约》第16条规定,海洋法法庭应制订执行其职务的规则,并且法庭应特别订立关于其程序的规则。据此,《国际海洋法法庭规则》于1997年10月制定,并于2001年3月和9月,2009年3月,2018年9月共进行了4次修订。现行《国际海洋法法庭规则》分为3大章,共138条。其中,程序规则在第3章第44-138条(除去第130条至138条对咨询程序的规定,诉讼程序的具体规定就有86条)。

[26] 本文所引《国际法院规则》统一出自:Rules of Court (1978), https://www.icj-cij.org/en/rules。除非特别说明,下文不再另行标注。

[27] 其中诉讼程序规则在第30条至第101条共71条(第102条至第109条为咨询程序规定)。

[28] 本文所引《国际海洋法法庭规则》全文及其修正情况参见:Rules of the Tribunal (ITLOS/8) as adopted on 28 October 1997 and amended on 15 March 2001, 21 September 2001, 17 March 2009, 25 September 2018, 25 September 2020 and 25 March 2021,https://www.itlos.org/en/basic-texts-and-other-documents/。除非特别说明,下文不再另行标注。

[29] 含司法法院或法庭的法官和仲裁庭的仲裁员,也指WTO上诉机构这类准司法的争端解决机构的法官。在本文指国际法院法官、海洋法法庭法官和附件七仲裁的仲裁员。

[30] Cesare P. R. Romano, Karen J. Alter, and Yuval Shany edited, The Oxford Handbook of International Adjudication,Oxford University Press, 2013, p.96. Also see John Bassett Moore, International Adjudications: Ancient and Modern : History and

Documents (1929) vol I, xii–xiii.

[31] 国际法院在 “印度洋海洋划界案”关于初步反对意见的判决中认为: “第二节程序补充了第一节程序”,“是第一节程序的剩余程序”。See Maritime Delimitation in the Indian Ocean ( Somalia v. Kenya) ,Preliminary Objection,Judgement of 7 February 2017,para. 125。类似观点参见:Tannaka Y. The International Law of the Sea, the 2nd edn., Cambridge University Press, 2015, p.420; Mensah T.A. The Dispute Settlement regime of the 1982 United Nations Convention of the Law of the Sea, Max Planck Yearbook of United Nations Law, 1998, p.309; Churchill R. Lowe V., The Law of the Sea, the 3rd edn., Manchester University Press, 1999, pp. 453-454;马新民:《菲律宾南海仲裁案裁决程序问题评析》,载《吉林大学社会科学学报》2017年3月第2期,第7—8页。

[32] See Natalie Klein, Dispute Settlement in the UN Convention on the Law of the Sea, Cambridge University Press, 2004, p.31.

[33] 伊恩·布朗利:《国际公法原理》,曾令良、余敏友等译,法律出版社2007年版,第623页。

[34] See Cesare P. R. Romano, Karen J. Alter, and Yuval Shany edited, The Oxford Handbook of International Adjudication,Oxford University Press, 2013, pp.96-97.

[35] See Jefrey Waincymer, Procedure and Evidence in International Arbitration, Wolter Kluwer Publisher 2012, p. 507. Cesare P. R. Romano, Karen J. Alter, and Yuval Shany edited, The Oxford Handbook of International Adjudication,Oxford University Press, 2013, pp.96-97. Gary B. Born, International Arbitration: Law and Prantice, The Netherlands: Kluwer Law International, 2012, p.1.

[36] 譬如,《中华人民共和国宪法》第128-133条专门规定了法院的职能与组织设定,提到“中华人民共和国人民法院是国家的审判机关;中华人民共和国设立最高人民法院、地方各级人民法院和军事法院等专门人民法院......”等等。从而,中国法院的审判权来源于中国《宪法》,而《宪法》规定中国的最高权力机关是全国人民代表大会(一切权力属于人民),所以中国法院的全称用的是人民法院,标记法院的审判权最终来源于人民通过代表大会的授权。这是国内法院审判权的来源,同样的理论及建构也及于检察权、行政权等等,在中国以及类似的各国宪法中均可以找到出处。

[37] Hugh Thirlway, The International Court of Justice, Oxford University Press, 2016, p.1.

[38] Cesare P. R. Romano, Karen J. Alter, and Yuval Shany edited, The Oxford Handbook of International Adjudication,Oxford University Press, 2013, p.159.

[39] Cesare P.R. Romano, The Shift From the Consensual to the Compulsory Paradigm in the Adjudication: Elements for a Theory of Consent, New York University Journal of International Law and Politics, Vol.39, 2006-2007, p.792.

[40] See JH. Ely, Democracy and Distrust: A Theory of Judicial Review (Cambridge, MA: Harvard University Press 1980) ; Wechsler, “Toward Neutral Principles of Constitutional Law” (1959) 73 HLR 1; M Perry, The Constitution, the Courts and Human Rights (New Haven, CT: Yale University Press 1982); A Stone Sweet, “Constitutional Courts and Parliamentary Democracy” (2002) 25 West Eur. Pol. 77.H. 还需要指出,虽然独任审判和独任仲裁在现实生活中均存在,但这种情况只是针对利害关系特别小(譬如争议金额在5000元以下)和争议事实特别简单并且当事双方都同意简易审理的情况下。特别是,附件七仲裁此处可能导向的极端个人决策制并不是法官具体的案件审判决策,而是关系到仲裁庭组成和仲裁员指定这样比审理更重要的事关裁判权权力来源的先决问题上。

[41] 2013年8月27日发布第1号程序命令,https://pcacases.com/web/sendAttach/1804。

[42] Award on Jurisdiction and Admissibility,paras. 29-31, 29 October 2015, https://pcacases.com/web/sendAttach/2579.

[43] 5月27日,菲律宾通知柳井俊二庭长,平托因故辞职,请求另行指派;5月30日,由国籍国加纳提名,汤玛斯·门萨出现在“名单”上;6月21日,汤玛斯·门萨被指派接替平托担任本案仲裁庭仲裁员和庭长。

[44] 法院审理案件时如果发现有法官的国籍属于一方当事国之国籍者,则任何他方的当事国均可以另外选派法官参与该案。如果在法庭或分庭中没有一个与争端方的国籍相同的法官,那么该争端方可以选择一人作为审判法官。在案件审理中,专案法官的权力与正式法官的权力平等。参见《国际法院规约》第31条,《海洋法法庭规约》第2条、第8条和第11条。

[45] 参见“法国占据太平洋岛屿向为我国渔民居住地”,载《申报》1933年7月15日第8版。《申报》等刊物揭开了中国国内媒体报道九小岛事件的序幕,此后《国闻周报》《国际周报》《东方杂志》等报刊陆续刊文追踪事态发展。

[46] Cesare P. R. Romano, Karen J. Alter, and Yuval Shany edited, The Oxford Handbook of International Adjudication,Oxford University Press, 2013, p.105.

[47] Ian Brownlie, Principles of Public International Law, 6th ed, 2003, p. 676.

[48] Christian Tomuschat, ‘International Courts and Tribunals with Regionally Restricted and/or Specialised Jurisdiction’ in Max-Planck Institut für ausl?ndisches ?ffentliches Recht und V?lkerrecht, Judicial Settlement of International Disputes—International Court of Justice, Other Courts and Tribunals, Arbitration and Conciliation: An International Symposium (1974) ,pp. 299-312; see also Christian Tomuschat, ‘International Courts and Tribunals’ in Rudolf Bernhardt (ed), Encyclopaedia of Public International Law (1981) ,pp.92–96.

[49] Romano, ‘PICT Synoptic Chart’,See especially the ‘Synoptic Chart’ prepared by PICT: Cesare Romano, ‘PICT Synoptic Chart’ at ‘Materials and Publications’, Project on International Courts and Tribunals, http://www.pict-pcti.org.

[50] 【美】本杰明·N·卡多佐着,董炯等译,《法律的成长和法律科学的悖论》,中国法制出版社2002年版,第21页。

[51] 【英】瓦克斯著,谭宇生译,《法哲学:价值与事实》(牛津通识读本),译林出版社2013年版,第40页。

[52] 这里还涉及到裁判权与管辖权的差别问题以及附件七仲裁是否有“自裁管辖权”的问题,限于篇幅,本文不展开探讨。

[53] Matthias Herdegen,Interpretation in International Law,Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Heidelberg and Oxford University Press,2013, para.14, 30.

[54] See AWARD , In the matter of the south China sea arbitration before an Arbitral Tribunal Constituted under Annex VII to the 1982 United Nations Convention of the Law of the Sea between the Republic of the Philippines and the People’s Republic of China (PCA Case No. 2013-19), Permanent Court of Arbitration, http://www.pcacases.com/pcadocs/PH-CN%20-%2020160712%20-%20Award.pdf.

[55] Matthias Herdegen,Interpretation in International Law,Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Heidelberg and Oxford University Press,2013, paras.52-59.

[56] See Liliana E. Popa,Patterns of Treaty Interpretation as Anti-Fragmentation Tools:A Comparative Analysis with a Special Focus on the ECtHR, WTO and ICJ,Springer International Publishing,2018; Matthias Herdegen,Interpretation in International Law,Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Heidelberg and Oxford University Press,2013; Lilian del Castillo Edited,Law of the Sea, From Grotius to the International Tribunal for the Law of the Sea,Brill Nighoff, 2015.

[57] 参见【日】杉原高岭著,王志安、易平译,《国际司法裁判制度》,中国政法大学出版社2007年版,第21页。

[58] 国内学界从条约的目的解释与“有效性”解释的角度专门批判附件七仲裁程序问题的成果尚不多见,其中贾兵兵著作中有所论及。参见贾兵兵:《<联合国海洋法公约>争端解决机制研究:附件七仲裁实践》,清华大学出版社2018年版,第7-9页。

[59] Manuel Indlekofer, International Arbitration and the Permanent Court of Arbitration, pp.23-38.

[60] See Hugh Thirlway, The International Court of Justice, Oxford University Press, 2016;同时参见《国际法院常识问答》,国际法院,https://www.icj-cij.org/files/questions-and-answers-about-the-court/questions-and-answers-about-the-court-ch.pdf。

[61] See A.O.Adede, Settlement of Disputes Arising under the law of the Sea Convention, AJIL, 1975 Vol.69, p.818.

[62] 海洋法法庭从成立至今,受理的案件里面绝大多数为船舶迅速释放和临时措施案件。

[63] 贾兵兵:《<联合国海洋法公约>争端解决机制研究:附件七仲裁实践》,清华大学出版社2018年版,第2-3页。此外,1999年,澳大利亚、新西兰与日本的“南方蓝鳍金枪鱼案”中,它们是提起的附件七仲裁,但在2010年的“南极捕鲸案”中,澳大利亚选择在国际法院起诉(新西兰亦申请参诉,受国际法院批准)。

[64] Gary B. Born, International Arbitration: Law and Prantice, The Netherlands: Kluwer Law International, 2012, pp.8-9。

[65] 在特殊情境下,国际裁判法庭如果对一些案件行使管辖权可能是极不恰当的,法庭可能反而会觉得它应该拒绝行使管辖权。饶戈平主编:《国际组织与国际法实施机制的发展》,北京大学出版社2013年版,第251页。

[66] See Liliana E. Popa,Patterns of Treaty Interpretation as Anti-Fragmentation Tools:A Comparative Analysis with a Special Focus on the ECtHR, WTO and ICJ,Springer International Publishing, 2018; Lilian del Castillo Edited,Law of the Sea, From Grotius to the International Tribunal for the Law of the Sea,Brill Nighoff, 2015.

[67] 国际常设仲裁院亦有其供争端方选择的参考程序规则(《PCA仲裁规则2012》),参见PCA,https://pca-cpa.org/en/services/arbitration-services/pca-arbitration-rules-2012/。但南海仲裁案仲裁庭并未采用。

[68] 南海争端是世界上最复杂的国家间争端之一,甚至被称为“mother of all territorial disputes”。参见luo huanxin, Language Challenges in the South China Sea Dispute, October 26, 2016, comparativejurist,https://comparativejurist.org/2016/10/26/language-challenges-in-the-south-china-sea-dispute/。

[69] 南海争端是世界上最复杂的国家间争端之一,甚至被称为“mother of all territorial disputes”。参见luo huanxin, Language Challenges in the South China Sea Dispute, October 26, 2016, comparativejurist,https://comparativejurist.org/2016/10/26/language-challenges-in-the-south-china-sea-dispute/。

[69] 主要有吴慧著《国际海洋法法庭研究》一书(海洋大学出版社2002年版)。

[70] 20世纪80至90年代有一两本著作仅对国际法院作简要介绍;21世纪后,有少量的相关著作产生,但主要是专门介绍国际法院的管辖权,或仅关注其司法解释、证据和程序等特定问题,或者只是汇编国际法院的新近案例。

[71] 贾兵兵:《<联合国海洋法公约>争端解决机制研究:附件七仲裁实践》,清华大学出版社2018年版。

[72] 高健军:《<联合国海洋法公约>项下仲裁程序规则研究》,知识产权出版社2020年版。

[73] 这里以前述有关国际法院的研究现状为例,主要就国内的国际公法学界的研究而言。不包括国际经济法与商法领域有关WTO等广义的准司法程序及制度的研究。

[74] 前已提及,国外的国际仲裁基本理论著述以及国内学界出版的国际民商事仲裁著述里面,并未将国际公法仲裁作为单独概念提出,国际仲裁有时候仅指国家间的国际公法仲裁,有时候又包括了所有涉外仲裁,导致现有概念及理论含糊不清。国内这些含混的概念和匮乏的基本程序理论研究难以用之全面理解、解释和分析现实中实际发生的、高度复杂的国际公法案件中的程序问题。

[75] 笔者在中国知网搜索,我国学界关于国内国际民商事仲裁的研究成果铺天盖地,而关于国际公法仲裁的研究成果多集中在以“南海仲裁案”为典型的有针对性的个案研究中,而有关国际仲裁基本理论层面的讨论,几乎停留在民商事仲裁著作或相关文章里面的简要介绍层面。

作者:罗欢欣,中国社会科学院国际法研究所副研究员,中国社会科学院海洋法治研究中心副主任兼秘书长。

来源:本文已发表在《地方立法研究》2022年第5期,作者在此稍有修改。正式参考请以《地方立法研究》编辑部及其在相关数据库公布的发表版本为准。