程迈:党内治理法治化初探:国家化的路径

程迈摘要: 经典宪政思想从整体人民观和保护政党的自治自由出发,反对将政党内部治理秩序国家化。但是随着现代民主政治的发展,为实现政党的宪法功能并保证宪法原则得以落实,政党内部治理秩序国家化的需要越来越强烈。在中国特色的社会主义民主法治体系中,基于这些一般理论考虑和中国的具体政治法制现实,为了提高党内治理秩序的法治化程度应当推进党内治理的国家化。目前党的内部治理秩序已经在很大程度上主动国家化,但是相对于国家治理秩序发展存在着不同的情况。为实现将党内治理秩序国家化的各种目的,应当做到党政分离来保护中共的政治基础,限制宪法权力组织原则的适用强度以保障党的政治领导能力,并区别对待党员与党内治理相关度不同的各种权利,并以法治来促进党内民主与人民民主的共同发展。

关键词: 政党国家 党内治理 党内民主 党员权利 政党政治 领导力

十八届四中全会之后,对党内法规性质的学术研究出现了一个小高潮。在这些学术讨论中,一个焦点问题是党内法规与国家正式法律之间的关系。学者们在普遍不愿明确承认党内法规具有正式法律地位的情况下,却又纷纷深入讨论如何保证党内法规的制定和实施符合宪法和法律的要求的问题,[1]在不愿将党内法规纳入国家正式法律体系的同时,又希望党内法规会在宪法和法律的实施中发挥积极的作用,反映出一定的矛盾心理。

其实在党内法规与国家正式法律的关系这一问题的背后,是更深层次的关于党内治理秩序与国家治理秩序之间关系的问题。党内法规是党内治理秩序运作的产物,国家法律是国家治理秩序运作的结果。政党是国家共同体内部具有特殊政治功能的小共同体。如果认为党内法规不能成为国家法律的组成部分,在这一观点的背后,是经典的市民社会自治与国家与社会分立的思想。按照这种思想,政党只是产生于市民社会的一个私法组织,是公民结社自由的产物,从保护市民社会自治、公民结社自由的原则出发,国家不应干涉政党的创建和内部组织活动。产生于政党内部治理秩序中的各种争议,属于私法争议,国家对这些争议的处理和干涉,只能采取私法的法律手段。相应地,在政党内部产生的各种规范性文件,其效力也只能及于政党内部组织和活动,不能对市民社会中的其它组织、甚至国家生活产生法律上的约束力。

反过来,如果认为党内法规是国家正式法律的组织部分,就是认同党内治理秩序是国家治理秩序的组成部分,党内治理秩序将国家化,成为整个国家治理秩序的有机组成部分。此时,政党将不再可以借助市民社会与国家的分离、结社自由为依据反对国家机关的直接干涉。相应的,党内工作人员将具有国家工作人员的身份,党内治理秩序也应当受到国家法治的监督,有权机关可以撤销违宪、违法的党内法规,党内机关作出的处分普通党员权利的决定,也要相应地接受司法机关的公法审查。

因此,相对于党内法规是否应当成为国家法律组成部分的问题,党内治理秩序是否应当成为国家治理秩序组成部分,即是否应当国家化的问题,这不仅是解决前一问题时必须回答的前提问题,更是一个对依法治国、依宪执政而言更深层次的问题。

一、党内治理秩序国家化的理论考虑

在中国的中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中,[2]中国共产党具有执政党的地位,这种执政党地位也在一定程度上得到了中华人民共和国宪法序言的承认。虽然在实践中对宪法序言是否具有法律约束力存在争议,而且经典宪政理论在党国关系上一般采用党国分离的观点,但是即使只考虑中国共产党在中国国家政治生活中事实上的主导地位,也有必要将党的内部治理秩序国家化。

(一)反对党内治理秩序国家化的一般理由

1、基于整体人民观不承认政党的宪法地位

在经典宪政理论中,政党没有合法的政治地位,只不过是公民联合起来与国家进行对话时的一种暂时的中间组织,不是一种独立、稳定存在的法律主体。在国家主权面前活动的是一个个原子化、相互平等的公民,这些完全同质的公民通过政治过程中的讨论、协商,最终聚合成一个神圣的整体人民,行使人民主权。[3]因此,人民主权应当是整体人民的主权,任何阻碍作为个人的公民聚合成整体人民的组织和制度,都不具有宪法上的正当性。在理论构想中,作为人民主权理论的大家,卢梭的观点具有相当大的代表性,他对公意与众意的区分,[4]对英国代议制的轻蔑[5]无不反映出这他对整体人民观的推崇。

这种整体人民观也在第二次世界战以前施行的欧美国家宪法文本中得到了体现,[6]例如法国第一共和国宪法序言《人类与公民政治权利宣言》第26条规定,任何一部分人民不得行使全体人民的权力,[7]其正文第29条规定,每位代表都属于整个法国。[8]第二共和1848年宪法第34条也规定,国民议会的成员不是选举他的省,而是整个法国的代表。[9]德国魏玛宪法第21条同样规定,帝国议会的代表是整个人民的代表。[10]在这种整体人民观中,这些经典宪法文本往往采取无视政党的态度,例如在美国宪法、法国第一、第二共和宪法中都没有提及“政党”一词,或者对政党采取贬义的规定,例如德国魏玛宪法第130条规定,公务员是整体人民而不是某个政党的公仆。[11]在这种从整体人民观出发蔑视和排斥政党的态度中,作为人民内部小团体组织者的政党将无法获得宪法的任何肯定承认,也就更谈不上将政党内部治理秩序国家化的可能了。

2、为保护政党自治自由排斥国家干涉

十九世纪下半叶之后,欧美国家的民主政治开始进入大众民主政治阶段,伴随着民众政治参与规模的扩大,事先组织、联合公民有序参与政治活动的中介组织显得愈加重要。但是受经典宪政思想的限制,在政党的实际作用日益重要的同时,政党的宪法地位却迟迟得不到宪法的明文肯定,也使得宪法失去了对政党活动进行规制的可能,形成了宪法文本规定与政治现实的强烈反差,最终使得在意大利、德国,反民主的极权政党利用宪法程序以形式合宪的程序攫取了国家权力、成功推翻民主政体并走上了军国主义道路,最终酿成了第二次世界大战这一人类历史悲剧。出于对这些历史悲剧的反思,在二战结束后,在这两个国家的宪法中都对政党问题做出了专门的规定,开创了在资本主义宪政民主国家中,政党地位宪法化的先河,并迅速扩大到世界其它国家的宪法立法实践中。[12]

正是因为这种政党地位宪法化是对历史教训反思的结果,因此政党地位宪法化的目的也是为了充分发挥政党在现代民主政治中的积极作用、抑制其消极作用。从历史教训出发,这些国家的制宪者认为,实现该目的的前提条件之一,是政党可以在很大程度上排除国家对政党活动的干涉,使得政党真正成为帮助公民有序有效参与国家政治生活的中介组织,而不是国家借以操纵民意的政治控制组织。例如,德国基本法第21条第1款第2句规定,“(政党)的建立是自由的。”联邦宪法法院认为,这种自由,首先是政党相对国家的自由,即免于国家干涉的自由,[13]最终表现为政党自治的自由。为了保证政党这种免受国家干涉的自由,党内治理秩序非但不能国家化,相反还应赋予政党抵抗国家干涉的权利。党内治理秩序也应当在很大程度上成为政党自治、自主决定的事项。

(二)支持党内治理秩序国家化的一般理由

1、监督政党履行其宪法义务

如前所述,宪法承认政党宪法地位、保护政党自治自由的一个背景考虑,是希望其发挥出制宪者期待的特定政治功能,因此反过来说,如果政党的纲领或者活动违背了这种期待,政党非但不应获得宪法对政治自治的承认与保护,反而有可能受到宪法的惩罚,例如被取缔。实践中也的确有许多国家的宪法文本在肯定政党的宪法地位的同时,又规定了取缔违宪政党的程序。[14]为了保证政党能够忠实地履行自己的这种宪法义务,国家有必要对党内治理秩序进行一定的监控。当国家行使这些监控权时,例如国家机关审查政党的纲领;政党向国家机关提交年度活动和财政报告;国家机关对政党违宪、违法的活动进行制裁,对其合宪、合法的活动进行鼓励。此时,国家将在一定程度上获得控制党内治理活动的权力,党内与国家治理秩序之间的界限也将极大模糊化。

2、政党内部治理活动已经在政治现实中构成了国家治理的组成部分

在宪法框架内活动的政党,其主要活动目标就是利用宪法规定的程序,尤其是选举程序,获得国家权力,从而推广本党的意识形态和实现本党的政治利益。此时,党内治理实际上是在为国家治理活动做准备。对于那些在国家政治生活中拥有重要政治能量的政党,例如执政地位相当稳固的政党,其内部的组织和决策活动,已经在很大程度会决定国家正式政治生活走向和决策。例如在这些政党对本党国家领导人候选人的决定,已经基本上能够决定正式的国家领导人人选;其内部对于重要政治方针的决策,将通过其在立法机关中的主导地位,顺利转化为国家的正式法律。此时党内治理过程中的各种政治博弈和对话,相对于正式的国家政治生活,例如行政机关首脑选举或者议会立法活动,反而更具有实质的政治博弈意义。这些政党表面上的“内部治理”活动,会对整个国家形成强烈的外部效应。为了实现普遍规定于各国宪法中的法治国家、人民主权等原则,这就不能再墨守经典宪政思想中无视政党存在,或者保护政党自治自由的成规,相反需要对党内治理过程进行相当强度的宪法规制。否则,如果这些宪法原则仅仅适用于国家正式的治理活动,却对执政党党内违宪的制度和活动视而不见,在这些党内治理活动会对整个国家的政治生活产生强烈的外部效应的同时,宪法的原则却无法对这些党内治理活动发挥指导效应,这些宪法原则将不可避免地在很大程度上被架空。

(三)在中国语境中党内治理秩序国家化的理论考虑

1、党内政治过程与人民的政治过程的重合问题

前文对于政党党内治理活动与国家政治活动关系的讨论,在很大程度上建构在对政党内部活动的溢出效应,即对整个国家政治活动的影响的分析上。当人们认为政党的内部活动对整个国家的政治活动并没有决定性的影响时,政党的内部治理活动相应地也应当远离于人民的政治过程;当党内政治活动会实质性地影响到国家的政治过程时,政党的内部治理活动自然也会与人民的政治过程存在重合现象。

在有中国特色的社会主义民主法治体系中,中国共产党的领导地位是一个核心问题。虽然现行八二宪法仅在序言中规定了中国的领导地位,在实践中也造成了中国的领导地位是否具有宪法约束力的争议。[15]但在2001年,时任全国人大常委会委员长的李鹏在官方公开讲话中明确表示,宪法序言具有法律效力。[16]因为这是中国最高权力机关的最高领导人的官方发言,此后又没有相反的解释出现,因此我们应当可以认为宪法序言与其正文一样具有约束力,中国共产党也将据此成为宪法上的执政党。

如果认为党的执政党地位得到了宪法的承认,那么在中国的宪法实施语境下,反对政党内部治理秩序国家化的各种一般理由就失去了说服力。在党是宪法执政党的情况下,通过党的组织和活动参与国家生活是中国人民主要的参政渠道,发生在党的组织和活动之外的其它政治活动,对国家政治过程的影响将非常小。而且借助其它政治组织和人民团体参与政治过程的那部分人民,根据作为中国宪法惯例制度的多党合作与政治协商制度,这些政治组织和人民团体本身也需要接受党的政治领导。[17]在这种有中国特色的宪法和政治制度中,受党直接领导,或者说加入到党的内部治理秩序中的那部分人民,实际上是真正能够活跃地影响国家政治活动的人民,是代表整体人民发声的部分人民。这是与经典宪政思想中整体人民观完全不同的人民观,

是马列主义的无产阶级或者人民民主专政思想的产物,即公民的整体集合并不等同于人民。[18]不过自“三个代表”的思想写入党章以后,党本身也在努力扩大自己代表群体的范围。

2、党内治理秩序国家化对政党内部活动自由的影响

前文提及的反对党内治理秩序国家化的一个重要理由是,国家对政党内部活动的过度干涉会对政党活动自由产生消极影响,从而削弱政党发挥出其应有的功能。但是在中国的民主法治实践语境下,从党的宪法执政党的地位出发,出于对政党自治自由的保护而反对党内治理秩序国家化的理由,似乎不能在中国的宪法实施语境下适用。为保护政党自治自由而反对国家干涉党内治理秩序,其根本目的是为了防止在政治生活中具有多数地位的执政党借助国家机关的权力,干涉处于少数地位的政党的活动,破坏公平竞争的政治过程。在承认了中国的宪法执政党地位后,从理论上说,已经不再存在其它政党利用其对国家机关的控制来干涉党的内部活动的可能了。

3、政党内部治理秩序国家化对宪法实施的影响

宪法承认中共的执政党地位,是为了更好地建设有中国特色的社会主义民主法治,经典宪政思想中政治过程至少具有形式上的开放性,政党的内部决策空间也较大。但是与经典宪法的价值中立性不同,中国的宪法秩序具有高度的价值倾向性中,而党作为宪法执政党,其内部的决策倾向与宪法的价值导向性自然将具有高度的同向性,也正是有这种同向性,才能保证中国宪法在党的领导下可以得到最好地实施。此时,作为宪法上的执政党,党的内部治理活动无疑对整个国家的政治生活具有强烈的外部效应,在这一背景下,党内决策是否符合其党内决策程序的要求,是否从法律上可以被认为是党,而不是党内部分领导人违反党内实体和程序法规做出的无效决定,对这些问题的判断,也会实质性地影响到宪法的实施。

4、党在国家政治生活中的重要事实影响力要求将其内部治理秩序国家化

即使不考虑党的执政党地位是否具有宪法约束力,面对党在目前中国政治生活中事实上的领导地位,人们同样应当支持将党的内部治理秩序的国家化。在中国的政治生活现实中,我们经常看到,党内的各种决策和决定将一锤定音地决定正式的国家选举和立法活动。甚至是否具备党员身份或者受到党纪处分,都会影响到当事人的政治甚至民事权利。目前世界上可能没有哪个国家的单个政党的内部治理活动,会像中国共产党这样,如此牵动着一个国家甚至整个世界的神经,对国家甚至整个世界具有强烈的外部效应。此时,为了兑现宪法对人民主权、保护公民政治权利的承诺,人们已经有更强烈的理由支持将党内治理秩序国家化,承认党内活动是正式的国家政治活动的组成部分,以更好地兑现各种宪法承诺。

二、政党内部治理秩序国家化的实证研究:中国的例子

上文是在理论层面上讨论政党内部治理秩序国家化的问题。从这些理论基础出发,我们对中国现实状况分析后将发现,党的内部治理秩序实际上已经在很大程度上国家化了,即表现为党内工作人员具有了国家工作人员的地位,党内机关实际上履行着国家机关的职责,而且这种国家化在一定程度上是党的领导人有意推动的产物。但是这种国家化还处于比较低的水平,需要以国家治理秩序为范本,大力改善,并且加强对党内治理活动的法治监督。

(一)党的内部治理秩序已在很大程度上国家化

1、人事管理国家化

在现代民主政治中,政党的一个重要功能就是向各种国家机关输送领导和办事人员。在这一输送过程中,这自然会带来政党内部人事管理与国家人事管理的重叠之处。这种重叠不仅发生在执政党,更会发生在反对党的活动中,例如人们常说的“影子内阁”现象。所以政党党的内部治理秩序国家化的第一个表现是人事管理上的国家化,这种国家化同样也发生在中国。例如,在国务院2006年公布的《中华人民共和国公务员法实施方案》中,规定了七类机关列入公务员法实施范围,其中排在第一位的便是“中国共产党各级机关”,排在“行政机关”甚至“各级人民代表大会及其常务委员会机关”之前。至于在实践中,包括中共在内的各政党的工作人员和组成部门自中华人民共和国成立之日起,就在国家政治生活中履行着重要的公职职责,并由国家财政支撑其运作,与正式的公务员和国家机关并无差别。而且对于国家各级各类公务员,其中包括领导人员的推荐和安排,党的各级组织部门在其中都扮演着重要的角色,尤其通过“党管干部”的原则表现出来。此时,党的各级组织部门无疑在履行着重要的国家职能,而并不是仅仅服务于政党,党的人事管理已经在很大程度上国家化了。

2、党内决策效力国家化

无论实行何种政党体制的国家,国家的决策最初都是以某些政党的内部决策作为雏形而产生出来的。作为政治过程中最重要的当事人,政党的党内决策对整个国家的大针方针的走向有着非常强的外部影响作用。从中国的政党体制来看,我们同样可以发现,在前文提及的人事管理的国家化之外,党内机关与国家机关在许多事务管理上也存在着大量重叠之处,一个最常见的现象就是党内机关经常与国家机关联合发布具有事实约束力的文件,许多党内决策的影响力也早已跨越出了纯粹党内治理的范围,已经实质上成为了国家法律的组成部分。其中最常见就是中共中央与国务院,即党的最高决策机关与最高行政机关联合发布的文件,上述《公务员法实施方案》便是一例,本文件是由中共中央与国务院联合发布。在这种示范效应的带动下,不仅中央层面的党政机关,甚至比较低层级的党政机关也经常出现联合发文的情况。例如2009年4月7日,中共中央组织部、中共中央宣传部、教育部、公安部、民政部、财政部、人国资源和社会保障部、农业部、中国人民银行、国家林业局、国务院扶贫办、共青团中央、全国妇联印发的《关于做好大学生“村官”有序流动工作的意见》的通知,[19]决策机关横跨党、政和群众组织。

在这些人事与立法活动交叉重叠现象之外,有时党内治理活动甚至会不借助国家机关,直接对国家正式生活产生影响。例如2014年11月中共十八届四中全会的公报提议在12月4日建立国家宪法日,但是在最高立法机关针对此项倡议尚没有正式立法举措的情况下,当年12月4日,各级各类党政机关就在全国展开了许多正式的纪念宪法日的活动。[20]这种直接在国家正式生活领域的产生影响的党内决策,甚至会及于公民的一些重要的宪法权利,其中最引人关注的现象就是对党员采取的各种“双规”措施。[21]

3、党内治理秩序以国家治理秩序为模板

在人事管理、党内决策影响国家化的同时,党内治理秩序的建设,也在主动以国家治理秩序作为建设模板,进一步削减了两种治理秩序的差别,使两者的衔接更加平滑。一国的宪法体制,也会影响到该政党的内部组织结构。例如在实行联邦制的美国、德国,政党的内部治理活动也具有强烈的联邦主义和纵向分权色彩。而实质单一制的法国、日本,党的中央领导机关在政党的内部治理活动中往往会扮演更重要的作用。例如在中华人民共和国建立之初,党的第一代领导人就有过以国家体系为模板建设党内治理体系的想法。[22]在近年来采取的各种扩大党内民主的措施中,各级党委实际上是在向人大、向行政机关学习,实际上是宪法规定的人民民主在带动党章规定的党内民主。[23] 2012 年发布的《中国共产党党内法规和规范性文件备案规定》也规定要建立党内法规和国家法律文件相衔接的备案审查机制。[24] 2012年7月1日开始实施的《中国共产党党内法规制定条例》第19条也规定,“与群众切身利益密切相关的党内法规草案,应当充分听取群众意见。”这里的群众,显然是指党外群众。党内治理与国家治理的界限被进一步有意模糊化。

(二)党内治理与国家治理的协调问题

上文已经揭示出,党的内部治理秩序在现实中并不排斥国家化,相反已经在很大程度上国家化。但是这种国家家化更多的是党基于革命党传统的影响,是其在执政过程中党国紧密联系实践的产物,有可能民主法治国家的原则上还有着深入发展的空间。

党内治理秩序国家化、党内治理秩序吸收入国家治理秩序中来的一个重要前提,是党内治理秩序与国家治理秩序在价值和制度设计上应当尽量同质化,以减少两者的摩擦。如果在国家治理秩序谈民主、讲参与的同时,党的治理秩序却在倡纪律、严服从,两者之间不可避免地会在价值层面上就发生严重的冲突。再如,如果国家治理秩序是建立在普选制度的基础上,而党内治理秩序却更多地是通过自上而下的任命、指定来形成各级党的领导机关,同级层面国家机关和党的领导机关领导人员之间的效忠方向也将不可避免地发生冲突。在这两种情况下,党内治理秩序国家化对党内治理秩序和国家治理秩序都会产生严重的冲击。

为了避免这种两败俱伤的局面的产生,就需要以正式的国家治理体系为模板设立一套相似的党内治理体系,前文提及党的第一代领导人以国家治理秩序为蓝本建设党内治理秩序的思想也有这种殊途同归的作用。此时,国有宪法,党有党章,党章将成为了党内治理体系的最高宪法。在前文提及的党内治理向国家治理学习的过程中,人们会发现,党内治理体系相对于国家治理体系还处于比较落后的发展阶段。

表格 1 八二宪法与中共党章章节比较

通过上表我们可以看到,党章与宪法的结构具有一定的相似性。除去宪法中规定了各种宪法基本原则的“第一章 总纲”,宪法和党章的其它各个章节的排布和内容基本类似,都是从规定共同体基本成员的权利和义务入手,然后再具体规定党内各种组织的组成和相互关系。而且两者都是首先规定中央层面的组织机关再规定下级机关,反映出中央机关对两种共同体都非常重要。但是如果仔细分析宪法与党章的内容,就会发现党章在立法制度与专业化的权力运行制度上存在着严重不足。

1、党内治理秩序还需要加强规范性建设

为共同体生活制定一定的规范是保证共同体生活有序进行的前提。在国家政治生活中,立法也是其有序进行的起点,因此宪法高度重视立法问题,“法律”一词是宪法中出现了83次的高频词,在对全国人大及其常委会、地方人大及其常委会职权的规定中,都有对制定法律、法规或其它规范性文件权限的明确规定。[25]而且对于宪法的修改,宪法也规定了相对于普通法律更严格的程序。[26]

但是在党章中没有对党内法规的制定程序和内容的明确规定。例如在党章第三章“中央组织”的规定中,对全国代表大会职能描述基本上围绕着选举活动展开,其中第十九条第四项有关“修改党的章程”的规定,是在党章中仅有的涉及党内规范制定问题的规定。至于“党内法规”一词亦只出现在党章中两次,而且都规定在第四十四条对党的各级纪律检查委员会任务的规定中。党章对党章本身也没有规定相对于普通党内法规不同的修改程序。

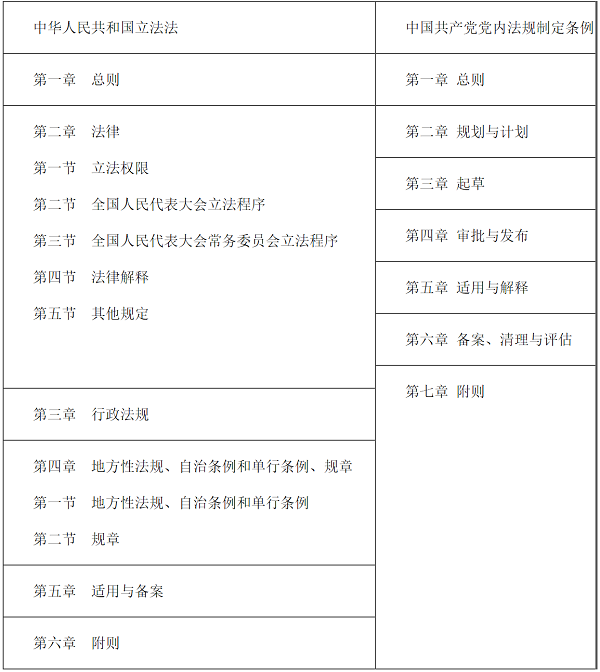

目前有关党内法规制定权限和程序的问题,原则框架性的规定都规定在了《中国共产党党内法规制定条例》中,[27]但是相对于规定国家立法活动的《中华人民共和国立法法》,《中国共产党党内法规制定条例》的规定同样显得过于简略。

表格 2 《中华人民共和国立法法》与《中国共产党党内法规制定条例》章节比较

2012年制定的《中国共产党党内法规制定条例》全文共36条,

相对于12年前2000年修订、全文96条的《中华人民共和国立法法》,在篇幅上就显单薄。从内容上看,《立法法》对不同立法主体的立法程序和权限、不同立法主体制定的规范性文件存在冲突时的解决机制做出了比较详细的规定;而《党内法规制定条例》的重点是对党内法规规定单线条的纵向制定程序,虽然对于各种党内法规制定主体的权限以及相应规范性文件的效力等级也有所涉及,但是只有非常简单且缺乏可操作性的规定。例如《党内法规制定条例》第二十八条规定了党内法规的冲突解决机制,它规定中央纪律检查委员会、中央各部门和省、自治区、直辖市党委发布的党内法规同中央党内法规存在抵触时,中央有权责令改正或者予以撤销,但是“中央的撤销权”如何在中共中央委员会、中央政治局、中央政治局常务委员会和中央委员会总书记间分配,当“中央”不行使撤销权时,其它非中央层面上的党内组织是否可以启动申请撤销程序,撤销的标准又是什么,《党内法规制定条例》都没有做出规定。对于这些类似的复杂问题,《立法法》在第五章用了一章的篇幅详细规定了各种规范的权力等级,例如新法与旧法,上位法与下位法,特别法与普通法,以及各类不同规范发生冲突时的解决机制,例如地方性法规与部门规章之间发生冲突时如何解决。这进一步反映出,如果以国家立法制度作为判断标准的话,党内立法制度相对国家立法制度还需要进一步加强规范制度建设,以充分实现有法可依。

2、党内治理秩序需要进一步提高权力监督和专业化建设

中国宪法虽然没有引入经典宪政思想下的分权制衡理论,但是在不同的国家机关之间,还是设立了各种权力之间的纵向和横向分工监督机制。通过对以党章为核心的法规体系的分析我们可以看到,目前党内治理秩序在不同党内权力主体之间相互关系的问题上规定得相当简略,表现出党内治理秩序建设目前还是更多地停留在“有法可依”的层面上,至于这些党内法规如何能够得到切实的落实,如何实现“有法必依”,还没有制度上成熟的设计。

例如我们可以对《中国共产党》章程,编辑于不同时期的《中国共产党党内法规选编》、[28]2012年底中共中央颁布的:《党内法规制定工作五年规划纲要(2013-2017)》[29]的编排体系进行一个比较。

表格 3 党章、党内法规汇编与党内法规五年纲要的体系对比

中国共产党章程

中国共产党党内法规选编

2013-2017五年纲要

1978-1996

1996-2000

2001-2007

2007-2012

总纲

中国共产党章程等…

中国共产党章程等…

中国共产党章程

党章及相关法规制度

第一章 党员

党员

党员

党的领导和党的工作

党的领导和党的工作

第二章 党的组织制度

党的组织制度

党的组织制度

党的组织制度

思想建设

思想建设

第三章 党的中央组织

党的中央组织

党的中央组织

党的组织

组织建设

组织建设

第四章 党的地方组织

党的地方组织

党的基层组织

作风建设

作风建设

第五章 党的基层组织

党的基层组织

党的干部

党的干部

反腐倡廉建设

反腐倡廉建设

第六章 党的干部

党的干部

党的纪律

党的纪律

党的机关工作

民主集中制建设

第七章 党的纪律

党的纪律

党的纪律检查机关

党的纪律检查机关

第八章 党的纪律检查机关

党的纪律检查机关

其他

其他

第九章 党 组

党组

第十章 党和共产主义青年团的关系

其他

第十一章 党徽党旗

从上表中我们可以看出,党章的篇章体系极大影响了党内法规体系的建设思路,使得党内法规仿佛是党章的被动延伸。在宪法与各部门法的关系间则不存在这种现象。例如,在宪法中规定得较少的民商事法律制度是我国目前最发达的法律部门,而宪法中主要涉及的国家权力组织和基本权利保护领域,在立法实践中规定得反而比较少,这从另一个角度反映出宪法实施的专业化水平在某些领域已经得到了比较好地发展。而且这种专业事务的划分也可以在一定程度上起到分工协作、相互监督的作用。

但是这种专业分工体系在目前党内治理秩序中的发展还是不够成熟的。在2007年以前,党内法规体系的划分基本上都是按照党章的规定展开,而党章本身具有比较强的纵向组织法的色彩,即对整个党的组织按照民主集中制的原则从党员到中央组织,再从中央组织到地方和基层进行构建后,然后再以纪律检查机关保证这种民主集中制运作的有效性,其体系建构的主要目标在于上下畅通和团结有力,而不在于不同机关之间的权力划分,更不在于事项处理的专业化,其后果自然是领导权力过大、党内活动缺乏制约,易于造成权力滥用甚至腐败的问题。不过从表格3我们可以看到,自2007年以来,党内法规体系的划分开始出现了一定的横向划分现象,例如开始以事项进行体系区分,2012年底的《党内法规制定工作五年规划纲要(2013-2017)》继续了这种划分体系,这说明随着党内治理法治化程度的提高,党内机关间的分工合作、相互监督机制也在缓慢地发展。

三、党内治理秩序国家化的未来方向

党的内部治理秩序国家化后,党内法规将成为国家法律的组成部分,可以在行政和审判过程中被直接引用;党内工作人员将成为国家工作人员;党内各种活动也应当得到国家预算的资助。反过来,政党不可再以这些活动仅是党内事务、没有法律约束力为由,拒绝国家机关的干涉,各种国家机关将可以直接干涉党内治理活动,例如对党员权利处分决定进行行政法上的审查。

在党内治理秩序将成为国家治理秩序的一部分后,随之而来的是党内治理与国家治理的其它领域关系的问题;宪法和法律在适用于党内治理领域时,是否会产生不同于适用于其它国家治理领域时的要求;公民在党内治理中作为党员与他在其它国家治理秩序中的权利义务地位会有什么差异等等问题。

党的内部治理秩序国家化的最终目标,是在中国特色的社会主义民主法治体系下,通过加强党的内部治理的理性化程度,在加强党内民主建设、提高党的执政能力同时,实现人民有序的政治参与、国家生活的民主化和法治化。因此,在回答前述问题时,需要始终将这些背景目标考虑在内。

(一)以党政分离来保护党的政治基础

党内治理秩序的国家化,并不意味着党的机关可以无限制地利用国家机关来服务于自己的政治目的,例如制定要求人民服从政党领导的法律,并由国家机关来保证这些法律的执行。相反,政党活动需要与正式的国家机关的活动保持清晰的界线,在国家正式法律可以直接适用于党内治理秩序的同时,党内决策原则上不可以直接适用于党外生活。党内决策虽然具有了正式的国家法律地位,但是其作用对象要限于党内事务,就像在我国,地方性法规是国家法律的组成部分,但是其作用范围只限于地方一样。

首先,无论在何种具体的政党制度体制下,政党都需要植根于社会、来自于人民,它的权威都来自于人民对其政治纲领和组织活动能力的信任。通过一份自上而下加与人民、对人民规定忠诚义务的法律文件来巩固政党的执政地位,不仅丝毫不能从本质上增加政党的权威,更有可能会从心理上加深人民的拒斥。考虑到政党的成员在人民之中只会占据非常少的人口比例,例如党目前虽然有八千多万党员,[30]但是依然不及中国人口的十分之一,在这种情况下,如果还规定党内决策具有普遍直接的外部法律效力,无论政党内部的组织和决策过程如何民主,都不能完全消除人民对党内治理秩序会取代国家治理秩序的猜疑。

其次,当政党不具有正式的宪法机关地位时,因为民主选举制度的存在,公民对某个暂时执政的政党的不满不会直接转化为对整个宪法制度的不满;当实行多党政治时,执政党与反对党的政治竞争更可以分散公民对国家政治活动的不满,在这两种背景环境中,政治过程中的某些小冲突不会立即带来置疑整个宪法框架合法性的影响,政党与国家机关从而可以互为政治缓冲器,有利于整个国家的政治稳定。在中国的宪法实施语境中,党的宪法执政党地位已经大大限制了选举制度的政治缓冲作用,如果进一步抹杀政党与国家机关之间的差别,这种决策与执行界限模糊的情况不仅会为国家权力的稳定有序运行带来障碍,党也要直接面对始终困扰着国家机关的各种官僚主义的指控,更要在国家机关作出一些政治上不明智的决策后,要为此承担全部政治后果,公民任何对国家机关的不满都会转变为对党以及整个国家宪法制度的不满,这将是一种高度紧张且没有回旋余地的体制。

因此,在党内秩序国家化的同时,虽然国家可以针对党内治理活动颁布直接适用的法律规定,或者将普遍适用的法律规定直接适用于党内治理过程,但是反过来,党内治理活动应当与国家机关的活动保持清晰的界线,党内的决策和措施,在其可以直接适用的部分,应当仅仅涉及党内事务,例如对党员党内权利的处分、党内组织制度的安排。对于一些会对党外成员或者党外政治生活造成影响的领域,必须通过宪法规定的人民代表大会制度作为中介,转变成正式的国家法律,允以执行。像前文提及的党的机关与国家机关联合发布文件的做法,就存在比较大的模糊两者界线的嫌疑。而且无论是《立法法》还是《党内法规制定条例》,都没有规定这种党政联合发布的文件的法律效力,这些文件的法律效力实际上是存在着非常大的疑问的。

(二)为保障党的政治领导能力限缩宪法权力组织原则的要求

政党内部治理秩序国家化的目的之一,是监督党内组织活动符合宪法和法律对国家权力组织方面的规定,例如决策过程民主化,以免当政党事实上控制了国家权力的同时,却可以在内部组织和活动上无视这些原则的要求,结果在事实上架空这些宪法和法律的要求。

不过将这些抽象的宪法原则适用于党内治理秩序时,需要根据党内治理秩序的特点,适用符合政党功能的具体要求,这也是宪法和法律在适用于不同的具体领域时普遍存在的现象。例如,宪法人民主权原则在适用于国家机关的组织与活动时,往往表现为决策民主化的要求,但它在具体适用于立法、行政和司法机关时将表现为不同的具体要求:对立法机关意味着在其决策过程中需要进行最充分的讨论;对行政机关意味着需要在法律规定的框架内谨慎地行使行政裁量权,

适当地引入社会与公众参与;对司法机关意味着要根据形式法治的要求做到依法审判。这种不同在很大程度上是由这三种国家机关宪法功能差异造成的。

基于相同的理由,将各种宪法权力组织原则适用于党的内部治理秩序时,同样需要考虑到党作为政党的独特之处。政党作为综合、提炼民意的中介组织,内在地具有集中化的要求,即经过党内活动,能够产生一个清晰、明确的政策主张,能够推举出一个有号召力的候选人,政党本身也能够创造出一个清晰且团结的外在政治形象,也只有这样的政党才是一个有能力承担起政治领导地位的政党。此时对党内治理秩序不可以简单施加正式国家政治过程中的开放、多元与平等的要求。相反,将各种宪法权力组织原则适用于党内治理秩序时,应当始终考虑到党内集中化与保障政治领导能力这样的前提要求。此时决策民主化、尊重地方积极性的各项宪法原则,因为其有可能会削弱党内集中化、影响到政党的政治领导能力,在适用时的强度应当有所下降,尤其是不能以其, , 适用于立法机关或者适用于国家正式选举活动时的相同强度,适用于党内治理秩序,相反要在一定程度上尊重党内机关的决策和判断。但是这些宪法原则的基本要求还是需要得到保证,例如在党内决策过程必须赋予普通党员一定的施加影响力的渠道,地方党组织也能够在一定程度上参与党中央机关的决策活动,不能完全架空宪法权力组织原则的要求。

(三)区别对待党员与党内治理是否相关的权利

为了保障党的政治领导能力,将宪法权力组织原则适用于党的内治理秩序时,可以适当地限缩其要求强度。与此逻辑相一致,党的内部领导机关对于党员权利,也可以从保障党的政治领导能力出发,进行一定的克减。例如党的领导层可以在党内选举过程中对不同性别、出身和教育程度的候选人比例做出一定的规定,其目的是在党外造成本党具有最广大代表性的形象,如果普通党员对此提出异议,认为自己的平等选举权和被选举权受到了党内机关的侵犯,无法享受普通选民面对国家机关时同等强度的法律保护。再如,为了加强党内团结,减少党外认为政党内部分裂,无力发挥政治领导功能的置疑,党内领导机关可以对党员言论进行一定的限制,并对发表与党的政治纲领不协调言论的党员做出一定的纪律处分,直至剥夺其党员身份,此时党员同样不可以简单地相对党内机关主张自己言论自由。

不过正是因为党内机关对党员权利的处分,其目的在于实现党的政治领导能力,因此对赏权利的限制,其出发点应当始终限制在服务于政党的政治目的的范围内。与这些目的无关的处分,例如要求购买本地生产商提供的产品以支持当地经济发展,则是违宪或者违法的。对于与党内治理无关的党员权利,党内领导机关也无权做出区别于普通公民的不同规定,处分这些权利的权力,还是保留在国家机关的手中。例如当在任的国家公职人员被剥夺党籍后,并不当然地带来其将失去该公职的后果。

需要注意的是,在这些权利上并不存在简单的非此即彼的区分,可以将某些权利明确地定义为可受党领导机关处分的权利,与此同时将其它权利排除出去。例如,如果党的政治纲领强调保护普通劳动者的权利、实现社会公正,但是在现实中,党的大部分成员都属于企业高级管理人员或者积极从事资本投资活动,这会对党的政治形象造成严重的矛盾。此时,从实现党的领导能力出发,党内机关有理由对党员的民商事权利做出一定的限制。因此,对党员权利处分的区别对待将是一个程度问题,越接近政治权利、对政党的政治领导能力影响越大,政党领导机关的处分权力就越大;越远离政治权利且对政党的政治领导能力的影响越小,政党领导机关的处分权力就越小。具体的保护强度,将由行使审查权的国家司法机关在个案中,从尊重党的机关的判断权出发,做出具体的判断。

(四)以法治护民主

本文的思路,在很大程度上还是借鉴了经典宪政思想,尤其是其对于政党的定位与功能的理解。中国民主法治建设的目标,是吸收借鉴人类普遍的知识财富和制度经验,创造出适合中国语境要求的具体制度,所以本文认为这些普遍被接受的经典理解同样可以适用于中国的宪法实施语境。

但是需要注意的是,在有中国特色的社会主义民主法治体系中,党的宪法执政党地位的确立,在保证了政治稳定的同时,也在一定程度上有可能限制政治参与的渠道。而且这种对某个特定的政党的宪法执政党地位的肯定,是经典宪政思想从来没有讨论过的,相应的也会带来经典理解的适用力有限的问题。例如为了保障政党的政治领导力而降低党内组织活动的民主化强度、对党员政治权利的行使做出一定的限制性规定,在经典宪政思想设想的多党民主政治中,可以通过多党之间的政治竞争而对党的领导层形成一定的压力,使其不敢完全忽视党内普通党员的意见独断专行。再如,普通党员对自己的言论自由受到政党领导机关的限制不满时,可以索性退党,加入其它意识形态和政治纲领更符合自身要求的政党,或者索性独立组建政党。但是在中国的宪法实施语境中,这种党外政治制约的力量非常小,在政治制约下降的时候,就需要利用法治制约来加强调控,实现党内治理的理性化,这也是本文建议中共党内治理秩序国家化的一个重要背景考虑。

以法治护民主,其中涉及两个重要问题:法从何来,法由谁行。在中国的人民代表大会制度中,各级人民代表大会依然是最重要的立法机关,虽然党对各级人大具有政治上的领导地位,但是人大与党组织毕竟是两个不同的组织,在各级人大立法过程还是能够吸取一定的党外不同意见,给予执政党更好的政治反思机会,最终通过人大立法最好地反映出整个人民的意志。反过来,如果党重视这种党外意见渠道的话,在严守党政分离、接受法治监督基础上的党内治理秩序国家化,也将起到人民代表大会制度更好发展的作用。

其次,在党内治理秩序国家化后,这将排除阻止国家机关尤其是司法机关监督党内治理秩序的障碍,如主张这些事务属于政党内部事务、不具有法律约束力等等,相反,国家司法机关的管辖权将覆盖到党内治理秩序上。此时,由这个最远离政治控制链条但是政治基础也最小的国家机关来实施对党内活动的法治监督,可以最好地在尊重党的领导机关政治判断并保障其政治领导能力的前提下,通过事后、个案的审查,来倒催党内治理秩序理性化程度的提高。

知易行难,希望本文这些尚且抽象和模糊的设想,能够为加强党的内部治理的法治化、提高其执政能力,最终实现党内民主与人民民主发展的齐头并进,起到一个投石问路的作用。

Initial Research on the nationalization of the inner-governance of the Communist Party of China

Abstract: Judging from the ideal of regarding the people as a whole, and the consideration to protecting the autonomy of the political parties, the classic constitutionalist thoughts is against the nationalization of the inner-governance of the political parties. In the democratic government system with Chinese character, based on the general theoretical consideration and facing the political and legal realities, the inner-governance of the CPC should be nationalized. The current inner-governance of the CPC has to a large degree nationalized, while its development level lags behind the state government. In order to achieve the goals of nationalization of the inner-governance of the CPC, the party and the state institutions should be separated to maintain the political foundation of the CPC, the implementation of constitutional principles on power mechanism should be curtailed to enhance the political leading capability of the CPC, and the various rights of the party members should be differentiated according to their relevance to the inner-governance of the CPC, the principle of the rule of law should be taken advantage of to advance the parallel development of the people’s democracy and the party’s democracy.

Key words: party state, inner-governance of the party, party’s democracy, rights of the party members, political leading capability of the party.

注释:

[1] 例如参见:孙才华,方世荣:“论党内法规与国家法律的相互作用”,《湖北社会科学》2015年第1期,第5-9页;曹秋龙:“论党内法规与宪法法律的关系”,《江汉大学学报》(社会科学版),2015年第3期,第32-37页;方世荣:“以党内法规促进依宪治国”,《人民日报》2014年12月4日第5版;马立新:“党内法规与国家法规规章备案审查衔接联动机制探讨”,《学习与探索》2014年第12期,第78-81页;蒋劲松:“政党的国法治理”,《法学》2016年第1期。

[2] 《中国人民政治协商会议章程》(2004年3月12日中国人民政治协商会议第十届全国委员会第二次会议最后修订)

[3] 有关经典宪政理论中对政党地位的看法,可参见:程迈:“欧美国家宪法中政党定位的变迁——以英美法德四国为例”,《环球法律评论》2012年第3期,第77-85页。

[4] [法]卢梭:《社会契约论》,何兆武译,北京:商务印书馆2003年第3版,第35-36页。

[5] [法]卢梭:《社会契约论》,何兆武译,北京:商务印书馆2003年第3版,第128页

[6] 有关整体人民观的讨论,参见:程迈:“德国联邦议院党团法律制度研究”,《德国研究》2014年第4期,第9-10页。

[7] “ART. 26. - Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entire”; Declaration Des Droits De L'homme Et Du Citoyen,

La Constitution du 3 septembre 1791.

[8] “ART. 29. - Chaque député appartient à la nation entière.” La Constitution du 3 septembre 1791.

[9] “ART. 34. - Les membres de l'Assemblée nationale sont les représentants, non du département qui les nomme, mais de la France entière.” La Constitution du 4 novembre 1848.

[10] Artikel 21. ?Die Abgeordneten sind Vertreter des ganzen Volkes. Sie sind nur ihrem Gewissen unterworfen und an Auftr?ge nicht gebunden.“ Die Verfassung des Deutschen Reiches ("Weimarer Reichsverfassung")

[11] Artikel 130. ?Die Beamten sind Diener der Gesamtheit, nicht einer Partei.“ Die Verfassung des Deutschen Reiches ("Weimarer Reichsverfassung")

[12] 何立平:《政党法律制度研究》,黑龙江人民出版社2003年版,“附录一:七十五个国家(地区)宪法中的政党条款”。

[13] BVerfGE 20, 56, 72.

[14] 何立平:《政党法律制度研究》,黑龙江人民出版社2003年版,“附录一:七十五个国家(地区)宪法中的政党条款”;

再如德国基本法第21第2款规定:“政党宗旨或党员行为有意破坏或推翻自由民主的基本秩序,或有意危害德意志联邦共和国生存的,该政党属违反宪法。政党违宪由联邦宪法法院予以裁判。”

[15] 例如参见:殷啸虎, 李莉:“宪法序言的功能与效力研究”,《上海交通大学学报》(哲学社会科学版)2004年第6期。

[16] 许崇德著:《中华人民共和国宪法史》(上册),福建人民出版社2005年2月第2版,第481页。

[17] 参见人民网:“中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见”,http://cpc.people.com.cn/GB/64162/71380/102565/182142/10993406.html,2016年8月6日最后访问。

[18]有关人民、公民、选民这几个概念在中国宪法语境下的不同,参见许崇德著:《中华人民共和国宪法史》,福建人民出版社2005年2月第2版,第132页。

[19] “中组部就《关于做好大学生“村官”有序流动工作的意见》答问”, http://renshi.people.com.cn/GB/11684691.html,2016年8月11日最后访问。

[20] 中宣部、司法部、全国普法办: “关于开展国家宪法日暨全国法制宣传日系列宣传活动的通知”,http://www.moj.gov.cn/fzxcs/content/2014-11/17/content_5847262.htm?node=271,2016年5月19日最后访问。

[21] 例如参见王金贵: “ ‘双规’与自首:合宪性问题研究”,《法学》2008年第8期,第60页。

[22] 例如1956年,毛泽东提到:“是否可以依照人民代表大会的办法,设党的常任代表。我们有人民的国会,有党的国会,党的国会就是党的代表大会。”《毛泽东文集》第7卷,人民出版社1999年版,第54页。邓小平在中共八大修改党章的报告中也说:“(为了)把党的民主生活提高到更高的水平,党中央委员会在党章草案中,决定采取一项根本的改革,就是把党的全国的、省一级和县一级的代表大会,都改作常任制,多少类似于各级人民代表大会那样。”《邓小平文选》第1卷,人民出版社1994年版,第233页。

[23] 金安平:“党内民主”与“党的民主”——党内民主示范、带动人民民主机制的思考,《社会科学研究》,2009年第1期,第16页。

[24]《中国共产党党内法规和规范性文件备案规定》第14 条:“建立党内法规和规范性文件备案审查与国家法规、规章和规范性文件备案审查衔接联动机制。”

[25] 有关全国人大的立法权限见《中华人民共和国宪法》(2004年最后修订)第六十二条第(一)(二)(三)项,有关全国人大常委会的立法权限见第六十七条第(一)(二)(三)(四)项,有关地方各级人大的立法权限见第九十九条,有关地方各级人大常委会立法权限的规定见第一百条。

[26] 《中华人民共和国宪法》(2004年最后修订)第六十四条。

[27] 该条例于2012年7月1开始实施,此前,在1990年,中共中央印发了《中国共产党党内法规制定程序暂行条例》。

[28]中共中央办公厅法规室,中共中央纪委法规室,中共中央组织部办公厅:《中国共产党党内法规选编(1978-1996)》,法律出版社:2009年9月第2版;

中共中央办公厅法规室,中共中央纪委法规室,中共中央组织部办公厅:《中国共产党党内法规选编(1996-2000)》,法律出版社:2009年9月第2版;

中共中央办公厅法规室,中共中央纪委法规室,中共中央组织部办公厅:《中国共产党党内法规选编(2001-2007)》,法律出版社: 2009年10月第1版;

中共中央办公厅法规室,中共中央纪委法规室,中共中央组织部办公厅:《中国共产党党内法规选编(2007-2012)》,法律出版社: 2014年1月第1版。

[29] 新华网:“中央党内法规制定工作五年规划纲要(2013-2017年)”,http://news.xinhuanet.com/ziliao/2013-11/28/c_125775991.htm,2016年8月19日最后访问。

[30]“中国共产党党员达8779.3万”,http://politics.people.com.cn/n/2015/0629/c1001-27226368.html,2016年8月19日最后访问。

程迈,南昌大学立法研究中心研究员,南昌大学法学院副教授。

来源:《行政法论丛》2017年第20卷。