杨登峰:行政法定原则及其法定范围

杨登峰摘要: 行政法定原则与法律保留原则相关但不相同。前者是对后者的扩展。法律保留原则主要考虑代议机关与行政机关之间的关系;行政法定原则则全面考虑"法与行政"之间的关系,是在"法律保留"的基础上进而提出包括"法规、规章保留"在内的"法的保留"。行政法定原则的核心问题是法定范围。自由权的消极性与社会权的积极性可成为界定行政法定范围的宪法依据。概而言之,干涉自由权之外部侵害行为与干预性给付行为、内部侵害行为与特殊给付行为、给相对人增加义务的程序、组织行为应纳入法定范围,其他行政行为应排除在外。

关键词: 法律保留;行政法定;法定范围

行政法基本原则是行政法的法哲学,为行政法提供最基本的分析工具。虽然学界迄今就其内容和结构有诸多不同看法,但法律保留始终是行政法不可或缺的基本原则。不过,在我国法制环境下,应在坚持法律保留原则的基础上进一步提出行政法定原则,以使行政法基本原则更臻完善。本文所论即为提出行政法定原则的意义及其核心问题——法定范围。

一、何以为行政法定,而非仅法律保留

讨论行政法定原则,须先说明它与法律保留等原则之间的关系。法律保留原则首先是宪法原则,其次才是行政法原则。作为宪法原则,法律保留原则主要揭示代议机关与行政机关之间的关系。它指明,哪些事项必须先由代议机关通过立法加以规定,而后由行政机关依据法律规定来处理;哪些事项则可由行政机关自行来处理,无需以法律规定为前提。前者为法律保留的事项,后者则为法律保留之外的事项。这种权限划分的结果,在行政法上就转化为,但凡属于法律保留的事项,行政机关必须以法律规定为前提;未经法律规定的,不得为之。如此一来,宪法上的法律保留原则便转化为行政法上的法律保留原则,行政法也因此有了“法无规定即禁止”的法谚。

行政法上法律保留原则最先由德国行政法学大师奥托·迈耶于上世纪初加以阐述。[1]上世纪中后期,法律保留原则分化出“议会(或国会)保留”概念,从而包含“议会(或国会)保留”和“可授权的法律保留”两个层次。“国会保留要求立法者就特定事务无论如何必须‘亲自’以法律决定,不得委由他人代劳。”“国会保留属于法律保留中禁止授权的部分,可说是法律保留的‘核心’部分。”[2]可授权的法律保留,指相关事项虽属议会立法的职责范围,但议会可通过法律授权行政机关以法规命令加以规定,行政机关因此也可依据此种授权性行政法规做出行政决定。[3]

目前,除了德国,法律保留原则已在包括日本、我国台湾地区在内的众多国家和地区得到承认和应用。[4]英美国家虽未使用法律保留这一概念,但其法治概念或分权原则中包含了这一思想。[5]上世纪末,国内行政法学者开始引介这一原则,[6]所主张的法律保留原则基本借鉴了德国法律保留原则的内容。[7]就法律保留层次,虽提出了“绝对保留”和“相对保留”两个概念,但基本与德国“议会(或国会)保留”和“可授权的法律保留”相当。[8]仅有一点变化值得关注,即上述学者在界定“相对保留”概念时,将行政处罚法、行政许可法和行政强制法中有关行政处罚、行政许可、行政强制设定权的划分规范也理解为一种授权,从而在一定范围将法律保留之“法”概念扩及到地方性法规、部门规章和地方政府规章。[9]

迄今,法律保留原则已不再是我国行政法学理上的倡议,而是现行法律特别是立法法的明确规定。[10]但是,要完善我国行政法治理论,全面揭示我国行政与法的关系,基于我国宪法制度、立法制度和法律实践的需要,仅停留在法律保留这一层面还远不够。

首先,在我国,如同行政权不单纯由行政机关行使一样,立法权并非仅由全国人大及其常委会行使。除了全国人大及其常委会,国务院、国务院所属部委、省级人大和较大市的人大及其常委会、省级人民政府和较大市的人民政府也在独立行使部分立法权。[11]如此一来,行政机关不仅可以依据法律和授权性行政法规从事行政活动,还可以依据职权性行政法规、地方性法规、自治条例、单行条例、部门规章和地方政府规章从事行政活动。这不仅是《宪法》和《立法法》的规定,《行政处罚法》、《行政许可法》、《行政强制法》也规定,法规和规章可设定行政处罚、行政许可或行政强制。国务院制定的《全面推进依法行政实施纲要》(以下简称《纲要》)明确指出:“没有法律、法规、规章的规定,行政机关不得作出影响公民、法人和其他组织合法权益或者增加公民、法人和其他组织义务的决定。”这些充分说明,我国行政的依据不限于法律。拘泥于法律保留原则,只能反映和处理我国法律、授权性行政法规与行政之间的关系,却不能反映和处理其他法规范与行政之间的关系。

其次,基于法治原则,在法律保留范围之外,仍需在一定范围由行政法规和规章先行作出一般性规定,而后由行政机关依行政法规和规章对特定行政事务予以处理,不能任由行政机关自由为之。这是因为,与法律一样,行政法规、规章是一般性的行为规范,制定者无需也不大可能考虑特定人的利益,从而有助于他们站在更为公正和理性的立场上进行分析和判断,防止偏袒和恣意的发生;此外,“从较为技术面的观点看,法律是以公开方式作成的一般性、预先性的规范,可使国家行为对人民而言更具有可量度性、可预见性与可信赖性”。[12]因此,不需要法律保留,不等于不需要法规或规章的保留。但是,行政任务复杂而多变,要求所有的行政事务都先由法律、法规或规章事先作一般性规定也不现实。过分束缚行政机关的手脚,人民的利益会反受其害。这就需要为其划出一个适当的范围。

第三,前文提及,有学者在界定“相对保留”概念时,将行政处罚法、行政许可法、行政强制法中有关行政处罚、行政许可和行政强制的设定制度解释为授权立法,在一定范围内将法律保留之“法”概念予以泛化,似乎解决了上述问题,但如此解释不妥。《立法法》9条规定:“本法第八条规定的事项尚未制定法律的,全国人民代表大会及其常务委员会有权作出决定,授权国务院可以根据实际需要,对其中的部分事项先制定行政法规。”因此,法律保留意义上的授权立法只能是全国人大及其常委会授权国务院立法。而行政处罚法、行政许可法和行政强制法关于设定权的规定,不仅包括行政法规、部门规章和地方政府规章,还包括法律、地方性法规;不仅包括积极许可性规范,还包括消极禁止性规范。[13]即便对授权立法做宽泛解释,也不宜把上述规范解读为授权立法;否则,授权立法概念会被“异化”。另外,法律保留原则主要立基于民主原则,旨在以代议机关制约行政机关。如果扩大法律保留之“法”概念的范围,使其不仅包括法律、授权立法,还包括其他非授权的法规、规章,不仅会造成相关法学概念的混乱,还会使法律保留原则原本揭示的原理和追求的目标化为乌有。

正是基于上述考虑,本文使用行政法定这一概念,在法律保留的基础上进一步讨论“法的保留”,试图对我国“法与行政”的关系作出更加全面的说明。如果要下个定义的话,则可将行政法定原则表述为:行政机关作成行政决定必须有法上的依据;无法上的依据,行政决定即为违法。显然,行政法定不是对法律保留原则的颠覆或抛弃,而是在保留或继承该思想的基础上将问题做进一步延伸。具体而言,是在议会保留和可授权的法律保留的基础上,进一步探讨哪些行政活动即便无须以法律或授权性行政法规为依据,但仍须以职权性行政法规、地方性法规、自治条例、单行条例或行政规章为依据。据此,在行政法定概念下,至少可以分出“人大保留”、“可授权的法律保留”、“非授权的法规和规章保留”三个层次。其中,“人大保留”是核心,“可授权的法律保留”是内壳,“非授权的法规和规章保留”是外沿。因此,行政法定原则是基于行政机关享有立法权这一现实,把行政与法的关系的思考范围进一步扩展到法律保留范围之外。按此,行政法定原则与法律保留原则之间有三点差异:

首先,行政法定之“法”与法律保留之“法律”的渊源不同。法律保留原则要求行政行为必须以法律或者授权性行政法规为前提。故法律保留之法律主要指全国人大及其常委会制定的法律文件,最多包括授权性行政法规。行政法定原则则不然。除法律、授权性行政法规外,职权性行政法规(即国务院依据宪法或组织法赋予的职权制定的行政法规)、地方性法规(包括自治条例和单行条例)、部门规章、地方政府规章均可成为行政的依据。

其次,法律保留原则反映的是代议机关与行政机关之间的分权关系,主要解决哪些事务须保留给代议机关来处理,哪些事务须保留给行政机关自行来处理;而行政法定原则则反应的是“法与行政”之间的关系,主要解决哪些事务只能在有权机关制定法律规范的前提下才能做出行政决定,哪些事务可在没有法律规范的前提下直接以行政决定的方式来处理,或者依据“其他规范性文件”来处理。

最后,法律保留原则以议会民主、法治国家和人权保障原则为根据,[14]行政法定原则则主要以法治和人权保障原则为依据,兼顾民主原则。行政法定原则的法概念中包括大量行政法规和规章。虽不能说这些法律文件的制定毫无民主性,但与法律制定的民主性相比尚有一定差距。这是因为,行政法规和规章的制定程序尽管引入了听证制度,社会各界可以参与到制定过程中,[15]但其程序比较简约,不论是其代表的全面性、参与的广泛性,还是讨论的深入性,都不能与全国人大及其常委会制定法律的程序相比。它主要依靠法的一般性,确保行政行为的确定性和可预见性,达到维护公民自身合法权益的目的。

除了法律保留,理解行政法定原则还须明确它与行政职权法定之间的关系。这不仅因为二者文字上极为相似,还因其内容紧密相关。

应该说,行政职权与行政行为是同属于“行政”之下的一对并列概念。依此,行政法定应包括行政职权法定和行政行为法定两个方面。行政职权法定,即行政机关的管辖权,包括地域管辖权、事项管辖权与层级管辖权,均先由法律、法规或规章来规定,而后由行政机关在法定的管辖权限内行使。行政行为法定,即行政行为的事实构成要件和法律后果均由法来规定,行政机关只能在法定的事实构成要件成就时,做出行政行为,赋予相对人法定的后果。行政职权关乎行政体系建构,不宜由行政机关各自为政,故行政职权法定无可厚非。但是,行政职权的设定往往比较宽泛,行政法定原则仅停留在职权法定层面,其法治功能就难以彰显。只有行政行为得以法定化,行政行为才具有确定性和可预期性,行政法定原则也才能发挥维护法治与保障人权的功能。因此,在行政行为法定的层面讨论行政法定原则才更有价值。本文对于这一概念的使用也立足于这一意义。

综上所述,本文所述行政法定原则是对法律保留原则的发展,与周佑勇教授在其《行政法基本原则研究》一书中所述的“行政法定原则”不同。在该用语中,行政法定大致与行政法治、依法行政基本等同,其下包括职权法定、法律优先与法律保留等原则。[16]基于行政法定与法律保留之间的关系,讨论这一原则时不能脱离但也不能局限于法律保留原则;基于行政职权法定与行政行为法定之间的关系,讨论的重点将放在行政行为法定这一层面上。

在行政行为的层面谈论行政法定原则,涉及法定范围、法定位阶、法定程度三个方面的问题,它们分别是:是所有的行政行为均须以法的规定为前提还是其中一部分?属于法定范围的行政事项应由哪个位阶上的法律渊源来规定?法律的规定应达到怎样的具体程度?三个方面的问题虽相互关联,但最核心的问题是法定范围。它相当于一个法律规范的事实构成要件。故本文先讨论这一问题。

就行政法定的范围,国内至少有“部分法定”和“全面法定”两种的意见。“部分法定”是《纲要》所体现的思想,即仅影响人民合法权益或增加人民义务的行政决定须有法的依据。

“全面法定”则不然,它要求所有的行政都须有法上的规定。这一思想反映在一些国家领导人的讲话和学者的论述中,如2010年8月27日温家宝在全国依法行政工作电视电话会议上讲到:“政府能做什么,不能做什么,要由法律来确定。政府只能行使法律赋予的权力,所有行政行为都要于法有据。”[17]

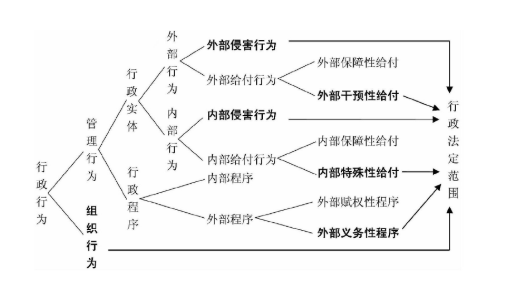

行政法学通常按不同标准将行政行为分为侵害行为与给付行为、外部行为与内部行为、行政实体与行政程序、管理行为与组织行为等。如此一来,即便是坚持“部分法定”的思想,仍需追问:行政法定是仅指侵害行为还是包括给付行为,是仅指外部行为还是包括内部行为,是仅指行政实体要素还是包括行政程序要素,是仅指管理行为还是包括组织行为?下文将对这些问题逐一进行研究。与法律保留原则一样,在一定程度与范围,行政法定原则已在我国得到实践,而不只是一种学理倡议。因此,对每一个问题的分析都以考察我国法律实践现状为基础,以使问题更具针对性,而后在理论分析的基础上提出本文的意见。

二、侵害行为应全面纳入法定范围

行政法学所讲的“侵害行为”,并非民法学意义上的“侵害”,不以“不法侵害”为特征,但凡限制或剥夺了人民的某种权利,或者给人民增加义务的行政行为皆属之,又称干预行政、干涉行政或秩序行政。本质上,侵害行为是对人民自由权的限制或剥夺。与自由权之侵害无关的行政现象,如撤销行政许可、行政奖励、行政救助的决定,虽然也会给相对人造成损害,但属于行政救济范畴,不属于侵害行为。

(一)侵害行为践行法定原则的现状

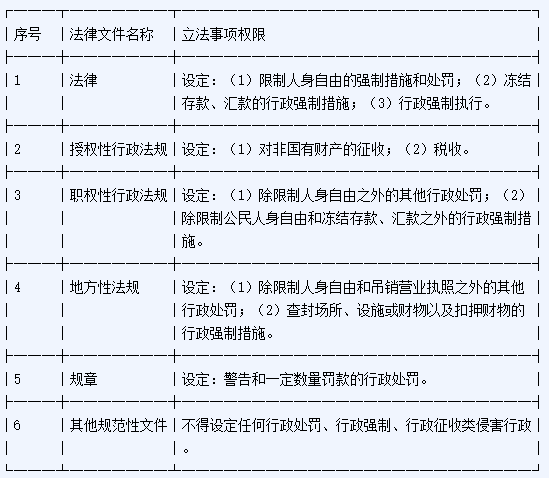

我国不少法律文件规定了特定侵害行为法定原则,如《行政处罚法》3条和第9-12条、《税收征收管理法》3条、《行政强制法》4条和第9—10条等的规定。《行政处罚法》和《行政强制法》还特别强调,“其他规范性文件”不得设定行政处罚、行政强制。[18]相关规定可以图表概括如下。

注:上位法均有权设定下位法可设定的立法事项。

通过这些立法,行政处罚、行政征收、行政强制这类典型的侵害行为的法定化,可谓铁板钉钉,无可争议。不过,其他侵害行为并无类似规定。例如,《出版管理条例》25条规定:“任何出版物不得含有下列内容:(一)反对宪法确定的基本原则的;……(十)有法律、行政法规和国家规定禁止的其他内容的。”根据这一规定,对于出版权利的限制,不仅可以依据法律、行政法规,还可依据“国家规定”。考察其他领域,于法无据者也不乏其例。2008年山西省政府为减少矿难,建立大型煤矿,要求所有年产量300万吨、单井产量90万吨以下的煤矿在两年内关闭并以省政府制定的价格并入或转让给指定的省属大中型煤矿或符合条件的其他煤矿。其结果,1000多座拥有合法采矿权的煤矿被强行兼并或重组,而兼并重组的依据仅为一些规范性文件。[19]再如,2011年国务院办公厅提出的“限购令”。“限购令”的执行限制了市场主体的经济自由,但“限购令”既不是行政法规也不是部门规章。[20]

上述情形提出的问题是,除行政处罚、征收、强制等侵害行为之外,其他侵害性行为是否也应纳入行政法定范围,从而使侵害行为法定成为一项普适性原则?

(二)自由权的消极性及其对行政法定的意义

回答上述问题之前,基于侵害行为法定与侵害行为法律保留之间的关联性,有必要对“侵害保留”说及其宪法上的人权理论依据加以分析。侵害保留意味着,法律保留限于外部侵害行为,其他行为则被排除在保留范围之外。德国现代行政法学家毛雷尔指出:“在19世纪作为宪政主义的宪法工具发展起来的法律保留,原先限于侵害行为。”[21]

近代西欧诸国的行政方式,除侵害行为外,给付行为等其他行为虽然“昔非今比”,但并非没有。近代行政法何以将法律保留范围局限于侵害行为,而置其他行为于不顾?其根本原因还在于近代宪法的人权构成和人权观念。近代人权以平等权、人身权和财产权等自由权为基本内容。而“自由权是以否定国家干涉的自由国家、消极国家为基础的、要求国家不作为的请求权”,[22]“是排除国家权力对个人领域的介入,以保障个人自由的意思决定和活动的人权。在这个意义上,自由权也被称为‘不受国家干涉的自由’。”[23]反过来讲,国家要干涉人民的自由,必须有法律上的依据。法律保留以侵害行为为限便顺理成章。其经典表述是1789年法国《人权宣言》第4条:“各人的自然权利的行使,只以保证社会上其他成员能享有同样权利为限制。此等限制仅得由法律规定之。”[24]

由此可见,侵害保留的逻辑基础在于自由权本质上对政府干预行为的否定。对于行政法定原则而言,如果我国宪法上自由权与西方国家宪法上自由权具有共同的性质,则侵害或干预自由权的行政行为,即便不被全部纳入法律保留范围,也应纳入行政法定范围。

(三)侵害行为的全面法定化

那么,我国宪法宣示的自由权是否具有同样的属性呢?《宪法》13条规定:“公民的合法的私有财产不受侵犯。”第33条规定:“中华人民共和国公民在法律面前一律平等。”第35条规定:“中华人民共和国公民有言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由。”第36条规定:“中华人民共和国公民有宗教信仰自由。”第37条规定:“中华人民共和国公民的人身自由不受侵犯。”第38条规定:“中华人民共和国公民的人格尊严不受侵犯。”第39条规定:“中华人民共和国公民的住宅不受侵犯。”第47条规定:“中华人民共和国公民有进行科学研究、文学艺术创作和其他文化活动的自由。”可以看出,西方国家宪法所宣示的人身自由、精神自由、财产自由等自由权在我国宪法中都得到了规定,也是“不受侵犯”的。这种不受侵犯性,自然是针对国家公权力的,确认这些自由权的目的也在于排除国家对于个人自由的无端干预或侵犯。我国公民享有的自由权也具有消极性,属于“不受国家干涉的自由”。

既然我国宪法所宣示的自由权同样属于不受国家干涉的自由,是排除国家权力对个人领域的介入以保障个人意思决定和活动的自由。即便不能将所有的侵害行为纳入法律保留的范围,也应纳入行政法定范围,不论是对人身自由的侵害,还是对经济自由或精神自由的侵害,都不应有所例外。这是行政法定原则的底线。行政实践中存在的大量于法无据的侵害行为,只能算作对行政法定原则的违反,不能算作行政法定原则的例外。

三、给付行为法定范围限于干预性给付

给付行为是与侵害行为相对的行政行为。德国学界所讲的给付行为,一方面指为个人提供特定目的的支持(如社会救助、助学金),另一方面指建设公共设施(如交通企业、养老院、幼儿园、学校、医院等),以保障和改善公民的生活条件。[25]不过,我国行政法学中的给付行为并不限于上述两类。[26]除此类给付外,还包括为管理经济文化、调整经济结构、鼓励科学技术发展等其他目的而采取的给付措施,如各种行政许可、商品出口补贴和退税、农业补贴和免税、文化产业发展基金、产品质量奖励等。这些行政给付都是与生存保障无关的,旨在通过国家干预,达到促进特定事业快速发展的目的。可见,在我国,给付行为可依行为目的分为保障性给付行为与干预性给付行为两大类。[27]

(一)给付行为大多尚未践行法定原则

我国现行法明确规定给付行为法定的虽然很少,但不是没有。例如,《行政许可法》4条规定:“实施行政许可,应当依照法定的权限、范围、条件和程序。”第14条、第15条和第17条将行政许可的设定权限制在法律、法规范围内,省级政府规章仅可设定为期一年的临时行政许可,明确规定其他规章和规范性文件不得设定。《税收征收管理法》3条规定,税收的停征、减税、免税、退税,依照法律的规定执行;法律授权国务院规定的,依照国务院制定的行政法规的规定执行。

行政许可和税收减免属于干预性给付行为,国家通过行政许可和税收减免对经济、文化秩序加以干预调整。不过,并非所有干预性给付行为都得到类似规定。例如,行政奖励和行政补贴。我国有《行政处罚法》,但无《行政奖励法》;有《税收征收管理法》,但无《行政补贴法》。行政奖励、行政补贴法定的规定便无从谈起。如果进一步考察保障性给付行为,关于保障性给付行为法定原则的规定更是难得一见。在这一领域,虽已制定不少行政法规和地方性法规,但最基本的《社会保障法》尚未制定,《社会保险法》等已制定的法律文件中也鲜见有保障性给付行为法定原则的规定。

与此相适应,于法无据的给付行为,不论是生存保障性的还是发展干预性的,均已习以为常。例如,2011年10月26日,国务院决定启动农村义务教育学生营养改善计划,每年拨款160多亿元,给680个县市在校学生按每人每天3元的标准提供营养膳食补助。国务院的决定并不是通过行政法规作出的。还如,近年诸多城市对文化产业发展专项资金的发放。除个别城市制定了地方政府规章外,大多省市依据的只是党政部门制定的规范性文件。如杭州市政府依据的是中共杭州市委宣传部和杭州市财政局联合制定的《杭州市文化产业发展专项资金管理办法》,兰州市政府依据的是市委宣传部和市财政局联合制定的《兰州市文化产业发展专项资金管理暂行办法》。

可见,除了行政许可、税收减免这样一些个案,于法无据的给付行为是我国行政的常态。这种情形提出的问题是,给付行为是否应全部排除在法定范围之外?如果不是,应将哪些纳入法定范围之内?

(二)重要性理论不足为确定行政法定范围的依据

战后社会权入宪以及给付行为对国民福祉日益重要的现实,也曾使德国行政法面临是否将给付行为纳入法律保留范围的问题。为此,德国学界提出了重要性理论,并依此将法律保留范围扩及给付行政领域。我国也有学者把这一理论作为界定给付行为法律保留的依据。[28]那么,重要性理论可否作为确定行政法定范围的理论依据呢?

按照重要性理论,无论何种行政事项,只要具有“重要性”,就应纳入法律保留范围;反之,则应排除在法律保留范围之外。详而言之,最重要的事项应属于议会法律保留,次重要的事项属于可授权的法律保留,不重要的事项则无需法律保留。如果这一理论可以应用,则行政法定范围问题也可迎刃而解。不管什么类型的行政,只要在最重要的和最不重要的之间多划分几个层次,人大法律保留、可授权的法律保留、行政法规保留、地方性法规保留、部门规章和地方政府规章保留的范围就统统敲定。

但是,重要性理论自提出以来,批评与质疑之声不绝于耳。批评的焦点集中于这一理论缺乏判断重要与否的客观标准。就重要性的划分,德国联邦宪法法院提出了对基本权利的实现具有重要意义[29]或者重要地影响了人民的自由和平等权[30]的标准。但这种标准还是要靠重要概念来解释,属于循环论证。[31]德国有学者认为,重要性理论不过是法院合理化其自由心证所披的一层外衣,重要与否到最后还是由联邦宪法法院说了算。[32]有学者甚至认为,重要与否的划分根本就是死胡同,注定不可能找出区分的客观标准。[33]

必须承认,对重要性理论的上述批评不是没有道理。可以设想,如果行政机关可以依据自己对行政事务的重要性判断,在没有法律明确规定的情形下采取行动或者不采取行动;司法机关可依据自己对行政事务的重要性判断,

判决某无法律依据的行政行为合法或者违法,其结果必将是公婆说理,各执一词。而且,在我国,行政决定和行政判决均不具有先例的一般约束力,逐步通过先例列清重要性事项也不大可能。因此,重要性理论恐怕只能作为一项立法理念或立法政策,作为划定行政法定范围的理论依据,不具操作性。

(三)对保障性给付与干预性给付区别对待

既然重要性理论不能为给付行政的法定与否提供依据,问题的解决还得从人权理论入手,即分析保障性给付行为与干预性给付行为各自对人权的不同影响。

1.保障性给付行为的非法定化

保障性给付行为是为实现人民社会权而实施的行政。比之于自由权,社会权是二十世纪新生的宪法权利。如果说“自由权是以否定国家干涉的自由国家、消极国家思想为基础的、要求国家不作为的请求权”,“社会权则是以广泛认可国家干涉的社会国家、积极国家的思想为前提的、请求国家积极作为的权利(只是并非具体性的请求权)。”[34]我国《宪法》42条至第49条依次确定了人民的劳动权、休息权、物质帮助权、受教育权等权利,社会权成为我国人权的重要组成部分,且也是要求积极作为的权利。从行政行为与人权的关系看,侵害行政必将“侵害”公民的自由权,但给付行为并不会“侵害”公民的社会权,“侵害”公民社会权的反倒是“行政不给付”。因此,从社会权本质不能推导出保障性给付行为法定化的结论。

不过,不能从社会权推导出保障性给付行为法定,并不意味着可以决然得出保障性给付行为无须法定的结论。因为在法治国家,不论是侵害行为还是给付行为,行政权的行使都应受到法的规范和制约。而在所有行政法律原则中,行政法定原则,与法律保留原则一样,“是自行并且是普遍性地事先发生作用的”,[35]它对行政权的特殊制约和规范功能是其他原则所不具备的。然而,凡事都有两面性。行政法定原则有它的优势,便有它的劣势。它的劣势在于,立法程序(包括法规和规章制定程序在内)是所有公权力运作程序中最为繁琐的。将保障性给付行为纳入法定范围,行政的灵活性、主动性会受到极大限制,新出现的问题将无法得到及时处理,急需保障的权利将得不到保障。原本为保障人权而建立的原则,反而会成为保障人权的窒碍。这是将保障性给付行为纳入法定范围的重大障碍。

行政法定原则是制约行政权最有力的原则,但不是唯一的原则。首先,将保障性给付行为排除在法定范围之外,不表明立法机关对此不能立法。立法机关一旦制定相关法律,便可以法律优位和行政合理原则对给付行为加以规范。其次,即便立法机关未制定相关法律,该行政事务属于裁量空间,裁量也非完全自由,它仍受平等原则、行政合理原则及正当程序原则的约束。行政机关当付不付或选择给付的,可以根据这些原则予以制裁。再次,现代国家还构建了财政预决算审议制度。按这一制度,各级行政机关的财政支付事前要预算,事后要决算,预、决算要经相应级别的人代会审议。这种审议表明,每一项行政给付,已经获得了人民代表机关的同意,具有了民主正当性。如果这些制度能够有效运作、真正落实,一方面保障性给付行为可以得到规范和制约,同时又可避免行政法定可能带来的负面影响。

综合以上三个方面情形来看,应将保障性给付行为排除在行政法定范围之外。

2.干预性给付行为的法定化

干预性给付行为因其干预性而不同于保障性给付行为。干预性使得此种给付行为与侵害行为具有很大相似性。揭示干预性给付行为的“侵害性”并非难事。例如,税收减免,虽然“减免”了纳税人的纳税义务,是一种给付,但它以损害其他纳税人的纳税平等权为代价,其他纳税人可能因此在市场竞争中处于不利地位。因此,在现代社会,减税与增税发挥着相同功能。对文化产业、农业产业、新兴产业等提供补贴或资助莫不具有这一特征。[36]由此来看,干预性给付行为应当类比侵害行为纳入法定范围。

可能有人会认为,干预性给付行为虽因其干预性而相似于侵害行为,但它也因其给付性而相似于保障性给付行为。基于其给付性,它与保障性给付一样,给付本身并不会给相对人造成直接损害,且利用行政合法原则、行政合理原则、正当程序原则、预决算审议制度可以制约这种权力,从而可以将其排除在行政法定范围之外。这种想法没有充分认识到,干预性给付虽然是一种给付,但这种给付本质上仍然是对自由权、平等权的一种“侵害”,应当给予类同于侵害行为般的法律制约;也没有认识到,行政合法原则、行政合理原则、正当程序原则、预决算审议制度虽可对行政权力发挥制约作用,但不及行政法定原则来得有力。之所以将保障性给付行为排除在行政法定范围之外,主要是为了兼顾立法的迟滞性对人民社会权之保障与实现构成的潜在威胁,而不是因为这些原则可以完全替代行政法定原则。

基于上述理由,虽然我国现行法仅将行政许可与税收减免等纳入法定范围,但应当将所有干预性给付行为纳入法定的范围。

四、内部侵害行为与特殊给付行为的法定化

内部行为按主体差异性可分一般内部行为与特别内部行为两类。一般内部行为系指行政机关对其行政公务人员作出的影响其权利义务的决定。公益事业单位如学校等对其教务人员作出的影响其权利义务的决定也属之。特别内部行为介于一般内部行为与外部行政之间,系指特定行政主体(如监狱、学校)对其管理或服务对象(如罪犯、学生)做出的决定。特别内部行为关系主体之间没有一般内部行为关系主体之间所具有的人事隶属关系,但又不具备外部行政关系主体的开放性、不确定性。比照外部行为,内部行为也可分为侵害性内部行为与给付性内部行为。

(一)内部行为实践法定原则的现状

《公务员法》是规范一般内部行为的基本法律文件,明确贯彻了内部侵害行为法定原则。该法第13条第2项规定:公务员“非因法定事由,非经法定程序,不被免职、降职、辞退或者处分。”免职、降职、辞退或者处分是内部侵害行为的典型,可以说这是对内部侵害行为法定原则的纲领性宣示。

不过,对于行政机关和事业单位的内部给付行为,《公务员法》也明显将其排除在法定范围之外。例如,关于内部奖励,该法第48条仅规定:“对工作表现突出,有显著成绩和贡献,或者有其他突出事迹的公务员或者公务员集体,给予奖励。”对于公务员的工资、福利等待遇,该法第74条、76条、77条仅规定,公务员按照“国家规定”,享受基本工资、津贴、补贴、补助、奖金和其他福利待遇,享受休假,因公致残的享受伤残待遇。这里的“国家规定”显然超出了法律、法规和规章的范畴。

进一步查阅《行政机关公务员处分条例》、《公务员录用规定》、《公务员奖励规定》、《公务员培训规定》等法律文件,可以看出,这些法规和规章与《公务员法》的原则性规定没有出入。《行政机关公务员处分条例》2条第4项明确规定:“除法律、法规、规章以及国务院决定外,行政机关不得以其他形式设定行政机关公务员处分事项。”但是,在《公务员奖励规定》、《公务员培训规定》中找不到类似规定。可见,一般内部侵害行为被现行法纳入行政法定范围,但内部给付行为被排除在法定范围之外。

至于特别内部行为,相关法律文件有《监狱法》、《普通高等学校学生管理规定》、《普通中等专业学校学生学籍管理规定》。《监狱法》规定的侵害和给付行为主要为惩戒和奖励,后两者规定的侵害或给付行为主要为退学、处分和奖励。

不论是对罪犯的惩戒还是奖励,相关法律文件基本未将其纳入法定范围。对于罪犯的惩戒,《监狱法》58条在列举了“聚众哄闹监狱,扰乱正常秩序”等要件后,以“有违反监规纪律的其他行为”作为惩戒要件的兜底条款。“监规纪律”通常都是监狱自己制定的。对罪犯奖励,《监狱法》57条在列举了“遵守监规纪律,努力学习,积极劳动,有认罪服法表现”等要件后,以“对国家和社会有其他贡献的”作为奖励要件的兜底条款,使奖励要件呈开放性。可以看出,《监狱法》将内部惩戒和奖励排除在法定范围之外。

不过,针对学生的内部行为则有所不同。对学生退学,《普通高等学校学生管理规定》27条、《普通中等专业学校学生学籍管理规定》31条均采用封闭式列举的立法方式严格限定了退学的要件,消除了学校的裁量空间。对学生处分,两部法律文件对开除学籍的处分要件做了规定,且采用封闭式列举的立法方式,[37]排除了学校裁量处分的可能。而对学生奖励,《普通高等学校学生管理规定》50条和第51条、《普通中等专业学校学生学籍管理规定》37条仅对奖励形式等做了简要规定。可见,两个管理规定仅将勒令退学和开除学籍两种内部处分纳入法定范围。

综上所述,对于一般内部行为,现行法仅将侵害行为纳入法定范围;对于特别内部行为,现行法仅将学校取消学生学籍的勒令退学和开除两类侵害行为纳入法定原则。其他内部侵害行为和给付行为则基本被排除在法定范围。此种情形提出的问题是,如何看待这种格局?行政法定原则应否局限在这一狭小范围?

(二)内部侵害行为与特殊给付行为的法定化

内部侵害行为所“侵害”的主要是公务人员的工作权或劳动权、学生的受教育权等权利。这些权利属于社会权的范围。乍看起来,与侵害自由权的外部侵害行为迥然有别,但其实不然。自由权与社会权在宪法上的划分具有相对性。例如,知情权不仅具有信息的接受不受妨碍的自由权性质,也具有积极地要求公开信息的社会权性质。工作权(劳动权)、受教育权也具有类似的特点。它们一方面具有积极地要求政府提供条件促进就业和教育的社会权性质,同时也具有排除政府干预从事职业和接受教育的自由权性质。[38]免职、降职、辞退、处分、勒令退学、开除学籍等内部侵害行为所侵害的公务人员、学生的工作权或教育权,实际上是掩盖在社会权面纱下的自由权。当然,并非所有的内部侵害行为都是对自由权意义上的社会权的侵害。监狱对罪犯信件的检查,则是对名符其实的自由权的侵害。既然内部侵害行为所干预的属于自由权的范畴,自然应纳入行政法定的范围。反过来讲,无关自由权之内部侵害行为就无须纳入法定范围。

这里须注意一般内部行为与特别内部行为的区别。学校对学生的管理,涉及到学校的科学研究规范和教育行为规范;监狱对罪犯的改造涉及到劳动技术规范和行为矫正规范,这些规范属于技术范畴,虽会限制学生和罪犯的“自由”,但不属于法的范畴,不应纳入行政法定范围。由是观之,现行法对于内部侵害行为法定范围的圈定基本是合理的。

对于内部给付行为,可参照外部给付行为之分类,进一步划分为两类:其一为保障性内部给付,如公务人员基本工资、罪犯劳动保障、学生助学金和助学贷款等;其二为特殊性内部给付,如内部行政补贴与奖金,尤其是对领导干部提供的办公用房、住房、用车、秘书、接待等特殊待遇。基于与外部干预性给付法定化与保障性给付非法定化相似的理由,应将保障性内部给付行为排除在法定范围之外,而将特殊性内部给付行为纳入法定范围。将保障性内部给付排除在法定范围之外,有助于行政主体根据经济发展程度,及时改善内部人员的生活条件,提高其生活质量;将特殊性内部给付行为纳入法定范围,可使特权者的特权受到法的约束,从而创造一个更加公平、公正的社会环境。

总之,在内部行为领域,内部侵害行为和特殊给付行为应纳入行政法定范围。

五、程序法定范围以外部义务性程序为限

行政程序与行政实体是对行政行为要素的分类。

如同行政行为可分为内部行为和外部行为一样,行政程序也可分为内部程序和外部程序。内部程序是行政机关内部机构和公务人员的办事流程。外部程序则主要是处理行政机关与行政相对人之间关系的程序。考察目前我国现行立法,鲜见有关于内部程序法定的宣示。不过,外部行政程序则似乎被全面纳入法定范围。

(一)如何解读“依照法定程序”的含义

《行政处罚法》2条规定,行政处罚“由行政机关依照本法规定的程序实施。没有法定依据或者不遵守法定程序的,行政处罚无效。”《行政许可法》3条和《行政强制法》4条也有类似规定。此外,《湖南省行政程序规定》和《山东省行政程序规定》3条规定:“行政机关应当依照法律、法规、规章,在法定权限内,按照法定程序实施行政行为。”可见我国现行法将行政程序纳入了法定范围。不过,有待追问:“依照法定程序”是否意味着行政程序只能以法定程序为限,行政机关不能越雷池一步?有两个案件可以加深对这个问题的理解。

一是平顶山市新兴宏达建筑安装公司不服鲁山县人事劳动社会保障局工伤认定案。[39]安装公司工人高东平工作期间,因墙体倒塌受伤。出院后,高东平向鲁山县人事劳动和社会保障局申请工伤认定并被认定为工伤。安装公司认为,“被告在受理工伤认定申请后,既未通知申请人陈述、申辩和举证,更未对申请人进行调查核实”,程序违法,遂起诉。法院认为:“《工伤保险条例》及《工伤认定办法》中均未规定劳动保障行政部门在受理工伤认定申请后,必须告知用工单位相关的权利,且必须向用工单位进行调查核实,只要劳动保障行政部门依照程序通过调查取证能够认定劳动者所受伤害为工伤,即为合法。”判决维持。

二是王春诉太和县建设局规划许可案。[40]安徽省太和县居民王春所住房屋被有关部门鉴定为危房,要求改建。王春备齐房产证、土地证等法定材料,向太和县建设局申请颁发危房改建规划许可证。建设局受理后,要求王春联系四邻签署认可意见。西邻谢某与王春素有矛盾,拒绝签署认可意见。太和县建设局便以此为由,拒绝颁发规划许可。王春无奈,提起诉讼。一、二审法院均认为,太和县建设局未能提供四邻签字是办理行政许可的法定必备条件的法律依据,其程序违法,遂判令其重新作出具体行政行为。

第一个案件,利害关系人要求在法定程序之外增加相应的程序,没有得到法院的认可。第二个案件,行政机关在法定程序之外增加了程序,也没有得到法院的支持。我们无法对全国行政、司法实践中发生的同类案件数量作全面统计,但此类案件不是孤案。[41]通过这些个案未必能“窥一斑而见全豹”,但至少说明在这些案件中,法院全面坚持了“程序法定”原则,即不论何种程序,都以法律规定的程序为准,行政机关不可随意增加或减少。但这两个案件还是有质的不同。

其实,外部行政程序还可分为两类:一类是为规范行政主体行为设定的程序,如告知、听证、说明理由等。它为行政主体设定程序义务,为行政相对人赋予程序权利。另一类是为规范行政相对人参与行政设定的程序,如提出申请、提供资料、遵循期限、缴纳费用等。这类程序为利害关系人设定程序义务,给行政主体赋予程序权利。第一类程序受正当程序原则节制,旨在规范行政权;第二类程序则不然,主要在于便利行政程序的开展。如果借鉴实体意义上的“侵害行为”与“给付行为”的分类方法,对行政相对人而言,可称第一类程序为“赋权性程序”,称第二类程序为“义务性程序”。如果行政法定原则对“侵害行为”与“给付行为”区别对待,则对“赋权性程序”与“义务性程序”等同对待就值得怀疑。

于是,行政法定原则是仅对外部程序而言还是包括内部程序?是仅对“赋权程序”而言还是包括“义务程序”?便是需要进一步思考的问题。

(二)对外部赋权性程序与义务性程序作不同处理

内部程序是首先可以排除在法定范围之外的。内部程序是行政机关内部机构和公务人员的办事流程,属于行政机关内部分工和管理事项,有设计科学与否的问题,但与公民权利无涉,不属于法律调整范围,也就不属于法定范围。所以,问题的关键便在于,外部程序在怎样的范围法定化?这还得根据“赋权性程序”与“义务性程序”差异性来分析。

赋权性程序受正当程序原则节制意味着:这种行政程序必须符合正当程序原则要求,相对人基于正当程序原则享有的程序权利不可剥夺;如果法定程序符合正当程序原则,就按法定程序从事行政活动;如果法定程序与正当程序原则相左,或者法律没有规定相关程序,就应按正当程序原则的要求实施行政。这是正当程序原则对于行政程序规则的高位性、解释性和补充性功能的必然要求。这样一来,赋权性程序就不能纳入行政法定的范围;否则,如平顶山市新兴宏达建筑安装公司不服鲁山县人事劳动社会保障局工伤认定案显示的,拘泥于程序法定原则,反而会侵害利害关系人程序权利。该案中,不论结果如何,安装公司作为利害关系人应享有的程序权利应当保护。

义务性程序是给行政相对人施加程序性义务,另当别论。程序的功能在于实现实体权利,义务性程序的增加必将增加实体权利实现的难度和成本。当这种义务增加到一定量或者一定难度后,实体权利可能会变得难以实现甚至不可实现。前述王春诉太和县建设局规划许可案充分说明了这一点。可见,义务性程序必须纳入法定范围。没有法律规定,行政机关不得给相对人设置义务性程序。但程序法定只能限于这一范围。

六、组织行为应全部法定化

组织行为包括国家设置行政机关及其内设机构、行政职位两个方面。组织行为与管理行为截然不同。它既不会对行政体制外之公民、法人和其他组织的权利义务直接产生影响,也不会对行政体制内之公务人员的权利义务直接产生影响,属于行政组织法的范畴。

(一)组织行为法定“居高不下”引发的问题

观察我国现行法律,部分组织行为被纳入法定范围,但法定范围限于高级别的行政机关层面。《宪法》86条第3款规定:“国务院的组织由法律规定。”第95条第2款、第3款规定:“地方各级人民政府的组织由法律规定。”“自治区、自治州、自治县设立自治机关。自治机关的组织和工作根据宪法第三章第五节、第六节规定的基本原则由法律规定。”《立法法》8条第2项规定,“各级人民代表大会、人民政府、人民法院和人民检察院的产生、组织和职权”只能制定法律。这些规定表明,各级人民政府的产生、组织和职权被纳入法律保留的范围,处于行政法定的最高位阶。但这只是对各级人民政府的规定,对各级人民政府的工作部门或办事机构的设立却没有做出同样规定。《国务院组织法》8条规定:“国务院各部、各委员会的设立、撤销或者合并,经总理提出,由全国人民代表大会决定;在全国人民代表大会闭会期间,由全国人民代表大会常务委员会决定。”《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》64条规定:“地方各级人民政府根据工作需要和精干的原则,设立必要的工作部门。”“省、自治区、直辖市的人民政府的厅、局、委员会等工作部门的设立、增加、减少或者合并,由本级人民政府报请国务院批准,并报本级人民代表大会常务委员会备案。自治州、县、自治县、市、市辖区的人民政府的局、科等工作部门的设立、增加、减少或者合并,由本级人民政府报请上一级人民政府批准,并报本级人民代表大会常务委员会备案。”除此之外,对行政机关内部职位,地方各级人民政府组织法仅规定了职位种类,却没有数的限制,且未表明行政职位的设定是否以法律规定为限。[42]

在上述立法格局下,无法律依据的组织行为比较普遍。例如,20世纪90年代以来各级地方政府配备的“行政首长助理”,包括省长助理、市长助理、县长助理和乡长助理,就基本没有法律根据。近年来,在一些省级政府领导班子中又配备了一种新的职位“省政府资政”、“省政府特邀咨询”或“省政府顾问”,如四川省人民政府资政、山东省人民政府特邀咨询、江西省政府顾问等。[43]不论是“资政”,还是“特邀咨询”、“顾问”,大多无任何法律依据。仅有个别地方在地方政府规章中做了规定,如《山东省人民政府工作规则》7条的规定。组织行为的乱象不仅表现在行政职位设立上,还表现在行政职位数量上。广东佛山大部制改革后,出现一局10个副局长,甚至一局19个副局长的状况。[44]我国27个省政府驻地城市市政府副职人数少则6人,多则13人,其乱象可见一斑。[45]

面对上述情形,我们需追问:组织行为中,除已纳入法律保留范围的,其他组织行为即便不能纳入法律保留的范围,是否应纳入较低位阶的法定范围?

(二)组织行为全部法定的必要性

可以比较的是,在西方一些国家,组织行为被纳入法律保留范围。毛雷尔说:“法律保留不仅适用于国家和个人之间的实体法律关系,而且也适用于行政组织和行政程序。行政机关的任务和结构,行政主体的设立,行政机关的管辖权,基本的行政程序的模式,都必须由法律确定。这不仅是出于问题本身的意义,而且是因这种认识得以证实和强化:基本权利不仅需要实体法保障,也需要相应的组织和程序形式予以保障(通过组织和程序的基本权利保护)。”[46]这种情形已在德国宪法法院和行政法院的系列行政案件中得到体现。[47]

行政组织是行政职权的享有和行使者,是法律责任的承担着,其设置不仅要明确还要科学,其高昂费用要由人民承担,故对其法定化的呼声由来已久。[48]例如,姜明安教授曾指出:“公共行政组织必须由宪法和法律予以规范,而不能由行政机关自行其是,即使是出于对现代行政复杂性和机动性的考虑,行政机关也只能在宪法和法律的明确授权之下,对公共行政组织的部分问题作出决定。这是民主和法治对公共行政组织的一个最基本的要求。”“现代国家的公共行政职能极为复杂,并且为了顺应迅速发展而多变的社会需求,它们的变化也非常频繁,对于目前正在进行体制变革与转型的中国而言,更是如此。然而,如果由此否认法律对公共行政组织予以规范的必要性与可行性,就会在事实上纵容行政专制。”[49]

面对我国目前行政组织之机构膨胀、因人设机构或设岗、人浮于事、职责不明、争权夺利之乱象以及人民为此所负沉重之负担,即便不能将组织行为纳入法律保留的范围,也应当全面纳入行政法定的范围。

结语

考虑到本文所论问题的广泛性和复杂性,最后对全文的基本思路和结论做一总结。

行政法的目的在于规范行政行为以保障和实现人权,行政法基本原则正是实现这一目的的理论工具。基于我国行政法规、地方性法规、自治条例、单行条例、部门规章和地方政府规章在行政活动中发挥的规范功能,应当在法律保留原则的基础上进一步确立行政法定原则,以更好地处理法与行政之间的关系,完善我国行政法学理论。对行政法定范围的界定应当以行政行为与宪法上人权之间的关联性为基本路径,在对行政行为和人权分类的基础上进行。自由权与社会权是宪法上两种基本人权。自由权是排除国家干预的消极性权利,社会权则是要求国家作为的积极性权利。自由权的消极性和社会权的积极性应成为划分行政法定范围的宪法根据。不论是侵害行为还是给付行为,不论是外部行为还是内部行为,也不论是行政的实体要素还是行政的程序要素,都应当按照这一思路进行划分:但凡属于侵害自由权或者可能对自由权造成侵害的行为,都应划入行政法定的范围;反之,但凡属于保障社会权或者有助于社会权实现的给付行为,则应排除在行政法定范围之外。依照这一思路进行划分:外部侵害行为与干预性给付行为、内部侵害行为与特殊给付行为、给相对人增加义务的程序必须纳入法定范围。

其他的行政行为或行为要素则应排除在法定范围之外。不过,组织行为应是一个例外。组织行为虽不直接对自由权造成侵害,但基于其自身的特殊性,也应纳入行政法定范围之内。所有法定的事项与非法定事项之间的区隔可图示如下:

注释:

[1]参见奥托·迈耶:《德国行政法》,刘飞译,商务印书馆2004年版,第72页以下。

[2]翁岳生编:《行政法》(上),中国法制出版社2002年版,第183页。

[3]参见前引②,翁岳生书,第183-185页。

[4]参见[日]盐野宏:《行政法》,杨建顺译,法律出版社1999年版,第51-56页;前引②,翁岳生书,第178页以下。

[5]See H.W.R. Wade, Administrative Law, Oxford: Oxford University Press,10th ed.2009, p.17; Stephen G. Breyer, Richard B. Stewart, Cass R. Sunstein, Matthew L. Spitzer, Administrative Law and Regulatory Policy: Problems, Text, and Cases. Beijing: Citic pulishing House,2003, p.37.

[6]上个世纪末论及“法律保留”的论文如藤田宙靖、李贵连、宋坚雷:《行政与法》,载《中外法学》1996年第3期;于安:《依法治国方略的实施问题》,载《法学家》1999年第3期。

[7]参见黄学贤:《行政法中的法律保留原则研究》,载《中国法学》2004年第5期,第45页。

[8]参见应松年主编:《行政法学新论》,中国方正出版社1998年版,第48页;姜明安、余凌云:《行政法学》,科学出版社2010年版,第69页。

[9]参见前引⑧,应松年书,第48页;前引⑦,黄学贤文,第50-51页。

[10]我国法学界普遍认为,我国《立法法》第8-11条是对法律保留原则的体现。参见应松年:《〈立法法〉关于法律保留原则的规定》,载《行政法学研究》2000年第3期;刘连泰:《评我国〈立法法〉第八条、第九条关于法律保留制度》,载《河南省政法管理干部学院学报》2003年第3期。

[11]参见《宪法》第89条、第100条、第116条;《立法法》第56条、第64条、第66条、第71条和第73条。

[12]Staupe, Parlamentsvorbehalt und Delegtionsbefugnis, Berlin 1986, S.42 ff.,158. Rengeling, Vorbehalt und Bestimmtheit des Atomgesetzes, NJW 1978, S.2218.转引自许宗力:《论法律保留原则》,载许宗力:《法与国家权力》(一),台湾元照出版公司2006年版,第121-122页。

[13]参见《行政许可法》第17条,《行政强制法》第10条第4款。

[14]参见[德]哈特穆特·毛雷尔:《行政法学总论》,高家伟译,法律出版社2000年版,第104页;前引[12],许宗力文,第15-25页。

[15]参见《行政法规制定程序条例》(2002年)第19条第2款、第20条、第21条、第22条;《规章制定程序条例》(2002年)第15条。

[16]参见周佑勇:《行政法基本原则研究》,武汉大学出版社2005年版,第158页以下。

[17]转引自江苏省全面推进依法行政工作领导小组办公室、江苏省人民政府法制办公室编:《江苏省推进依法行政蓝皮书》(内部资料),第3-4页。

[18]参见《行政处罚法》第14条,《行政强制法》第10条。

[19]主要有《山西省人民政府关于加快推进煤矿企业兼并重组的实施意见》(晋政发[2008]23号)、《山西省人民政府关于进一步加快推进煤矿企业兼并重组整合有关问题的通知》(晋政发[2009]10号)、《山西省煤炭产业调整和振兴规划》(晋政发[2009]18号),《关于煤矿企业兼并重组所涉及资源采矿权价款处置办法的通知》(晋政办发[2008]83号)。相关讨论参见罗秀兰:《公权力、私权利与法律保留——从“山西煤改”事件切入》,载《政法学刊》2010年第3期;孙展望:《法律保留原则“着陆”的制度瓶颈———以“山西煤矿整合”事件为例》,载《河北法学》2011年第4期,第70页。

[20]参见2011年1月26日《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》第6条。

[21]前引[14],毛雷尔书,第109页。

[22][日]芦部信喜:《宪法》,林来梵、凌维慈、龙绚丽译,北京大学出版社2006年版,第73页。

[23]前引[22],芦部信喜书,第72页。

[24]陈新民认为,法国《人权宣言》第4条的规定是法律保留原则的最初渊源。陈新民:《德国公法学基础理论》(下册),山东人民出版社2001年版,第355页。

[25]前引[26],毛雷尔书,第8页。

[26]相关讨论参见李国兴:《超越“生存照顾”的给付行政——论给付行政的发展及对传统行政法理论的挑战》,载《中外法学》2009年第6期;胡敏洁:《给付行政范畴的中国生成》,载《中国法学》2013年第2期。

[27]李国兴博士在其论文中将给付行政分为“生存照顾”的给付和“发展照顾”(或“享受照顾”、“侵略照顾”)的给付两类。参见前引[26],李国兴文,第830-831页。

[28]参见蒋剑云:《论法律保留原则》,载《行政法学研究》2005年第1期;愈少如:《论给付行政中法律保留原则的适用》,载《武汉大学学报》(哲学社会科学版)2011年第2期。

[29]BverfGE 34,165,192;40,237,248 f.;41,251,260 f.;47,46,79.

[30]BverfGE 49,89,126 f.

[31]Roellecke, Die Verwaltungsgerichtsbarkeit im Grenzbereich zur Gesetzgebung, NJW 1978, S.1778.转引自前引[12],许宗力文,第60页。

[32]Kloeper, JZ 1984, S.692.转引自前引[12],许宗力文,第59页。

[33]E. Pieske, Der Weg des deutschen Schulrechts nach dem 51. Deutschen Juristentag in Stuttgart im September 1976, DVBI.1977, S.677.转引自前引[12],许宗力文,第59页。

[34]前引[22],芦部信喜书,第73-74页。

[35]前引①,奥托·迈耶书,第74页。

[36]李国兴博士将此类给付行政按行政目的分为政治目的、经济目的和科技目的三类,不无借鉴意义。但这一分类也只是个大框架。参见前引[26],李国兴文,第834页。

[37]参见《普通高等学校学生管理规定》第54条、《普通中等专业学校学生学籍管理规定》第40条。

[38]关于自由权与社会权划分相对性的意见,参见前引[22],芦部信喜书,第73页。

[39]参见河南省鲁山县人民法院行政判决书(2010)鲁行初字第010号。

[40]“危房改建邻居不签字不审批,太和县建设局违法行政败诉”,http://202.194.40.72:8080/rwt/385/http/P75YPLUMMF5YT3LFF3YGK7A/Case/Case_Hot_Display.asp?RID=199541.2013年10月15日访问。

[41]分别与上引两案相似的还有“宁波罗蒙制衣有限公司诉南京市住房和城乡建设委员会房屋拆迁延期行政许可案”(南京市中级人民法院[2012]宁行终字第59号行政判决)和“陈苏仪诉湖南省涟源市公安局限制会见被告案”(湖南省娄底地区中级人民法院1996年6月15日行政裁定书。裁定文书见北大法意网:http://202.194.40.72:8080/rwt/385/http/P75YPLUMMF5YT3LFF3YGK7A/Case/Case_Display.asp?ChannelID=2010100&keyword=%B3%C2%CB%D5%D2%C7%D3%EB%BA%FE%C4%CF%CA%A1%C1%B0%D4%B4%CA%D0%B9%AB%B0%B2%BE%D6&RID=14558#。2014年2月25日最后访问。)

[42]参见《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第65条。

[43]关于“政府资政”、“政府特邀咨询”或“政府顾问”设立的合法性问题,南京师范大学法学院贺日开教授曾专门撰文进行研究(该文至今未见发表),并就相关问题与笔者讨论。笔者对这方面情况的了解受益于他的文章。在此特别予以说明并致以谢意。

[44]参见《佛山水务局被曝副局长人数多达19名》,http://202.194.40.72:8080/rwt/385/http/N3TYP63PPNVX6ZJPMNYX4LUDNG/c/sd/2012-03-28/102424187298.shtml.2013年4月8日访问。

[45]参见《南京市政府“减副”受质疑,政府副职人数究竟该多少?》,载《南方都市报》2013年1月17日AA21“时局版”。

[46]前引[14],毛雷尔书,第118页。

[47]参见BVerfGE,第40卷,第237页,第247页以下(机关管辖权和行政程序);第83卷,第130页,第152页以下(行政程序、多元制考试委员会成员的选择);明斯特高级行政法院:D. V,1980年,第258页(通过授权将国家任务移交给私人主体)。参见前引[14],毛雷尔书,第118页。此外还有联邦宪法法院:DVBl,1992年,第1154页(分配竞争利益的选择标准和程序必须由法律决定)。参见[德]汉斯·J.沃尔夫等:《行政法》(第一卷),商务印书馆2002年版,第345页。这些案例反映出,行政机关的设立、结构、管辖权、基本程序模式都须由法律确定。

[48]参见姜明安:《法治原则与公共行政组织》,载《行政法学研究》1998年第4期,第19页;应松年:《行政组织法的基本原则》,载《行政法学研究》2001年第2期,第9页。

[49]前引[48],姜明安文,第19页。

作者简介:杨登峰,法学博士,南京师范大学法学院教授。

文章来源:《中国法学》2014年第3期