邓华:终结有罪不罚抑或打开“潘多拉的盒子”

邓华内容提要:随着国际刑法和国际人权法的发展,关于一国特定官员在外国享有不受当地刑事管辖的特权这一问题愈加复杂,争论激烈。历经15年的研究,联合国国际法委员会于2022年6月完成了“国家官员外国刑事管辖豁免专题”的“一读”。但是,围绕着该专题中的一个核心问题即2017年以非传统的记名投票方式通过的“国际罪行例外条款草案”之争议仍然没有消弭。该条款草案的支持者主要从保护人权和打击有罪不罚的立场出发,认为纳入该条款能更好地实现这些目的并反映现代国际法的发展趋势。但对相关国家实践和司法判例、特别报告员的报告、国际法委员会的讨论实况以及该专题的进展等各项因素的综合考察表明,“国际罪行例外条款草案”不仅与国际法委员会启动该专题研究时的初衷相背离,甚至由此打开了“潘多拉的盒子”:国家实践的欠缺始终会危及该条款草案的正当性;国际法委员会因此深陷如何区分“编纂”与“逐渐发展”国际法这一难解的理论之争;该条款草案事实上已阻碍了专题的进展。在此背景下,国际法委员会和各国有必要在现实基础上反思“国际罪行例外条款草案”存在的可行性。

关 键 词:国际法委员会? 国家官员? 外国刑事管辖豁免? 属事豁免? 国际罪行例外? 有罪不罚? 习惯国际法

一 一个综述及问题的提出

2022年6月3日,联合国国际法委员会(United Nations International Law Commission,下文简称国际法委员会或委员会)完成了“国家官员外国刑事管辖豁免专题”(Immunity of State Officials from Foreign Criminal Jurisdiction,下文简称“官员豁免专题”)一套18条条款草案的“一读”。①这是国际法委员会历史上又一个标志性时刻——经过15年的蹒跚前行,这一重要专题终于完成了“一读”。

国家官员外国刑事管辖豁免(下文简称“官员豁免”)是指一国特定官员在外国享有不受当地刑事管辖的特权。这是国际法领域的一个传统议题,它根源于国家主权平等原则,历来受到习惯国际法的调整;它事关国家官员能否顺利履行职责以及国家间的友好关系和国际关系的稳定,其重要性不言而喻。随着国际刑法和国际人权法的发展,“官员豁免”问题在理论和实践层面愈加复杂,国家围绕该问题的争论亦日益激烈。②作为一种及时且现实的回应,国际法委员会自2007年始即把该专题列入其当前工作方案,③并相继任命了两位特别报告员(Special Rapporteur)对此展开研究,以期实现委员会对国际法之“逐渐发展”(progressive development of international law)与“编纂”(codification)。④现任特别报告员是来自西班牙的埃斯科瓦尔·埃尔南德斯(Escobar Hernández)女士。她自2012年起接任俄罗斯籍的科洛德金(Kolodkin)先生,并在科洛德金先生之前提交的3份报告⑤的基础上,从2012年至2022年相继形成了8份专题报告。⑥而在2016年之前,国际法委员会已就“官员豁免”问题的起源、概念、渊源、范围等进行了较为充分的讨论,区分了属人豁免(Immunity Ratione Personae)和属事豁免(Immunity Ratione Materiae)及其各自的规范要素,并在此基础上暂时通过了6项条款草案以及部分条款草案的评注。简言之,属人豁免适用于国家元首、政府首脑和外交部长,即俗称的“三巨头”(the troika),而且这种豁免是绝对的,涵盖他们在任职之前或任职期间的所有行为;属事豁免则只适用于国家官员以官方身份实施的行为。⑦ 尤为值得关注的是埃尔南德斯女士提交给委员会的第5份报告。⑧她在这份报告中提出了“官员豁免”的“限制和例外”(limitations and exceptions)问题,⑨针对的即是属事豁免,其中主要包括“国际罪行例外”——即国家官员的外国刑事管辖的属事豁免不适用于某些国际罪行,由此在委员会内部引起了巨大的分歧和争议。最后,委员会在2017年极为罕见地以记名投票(recorded vote)方式⑩暂时通过了经起草委员会(Drafting Committee)修订后的题为“不适用属事豁免的国际法规定罪行”的第7条草案,即“国际罪行例外条款草案”(下文简称第7条草案):

1.外国刑事管辖的属事豁免不适用于下列罪行:

(a)灭绝种族罪;

(b)危害人类罪;

(c)战争罪;

(d)种族隔离罪;

(e)酷刑;

(f)强迫失踪。

2.为本条款草案的目的,国际法规定的上述罪行应根据本条款草案附件所列条约中这些罪行的定义来理解。(11)

然而,事情并没有因此结束,相反,这恰是另一场争议的开端。随后,这一“国际罪行例外条款草案”在整个国际社会包括国际法学界引起了巨大争论,批判不断。总体而言,支持者的观点主要是从保护人权和打击有罪不罚的立场出发,认为纳入第7条草案能更好地实现前述目的,并且反映了现代国际法的发展趋势;反对者则认为,迄今仍未有足够的国家实践(State practice)(12)来支撑第7条草案的内容,因此,第7条草案反映的仅是拟议法(lex ferenda)而非现行法(lex lata)。(13)一方面,不难发现,前述两派主张其实体现了自第二次世界大战结束以来“人权中心主义”和“国家中心主义”这两派观点之间的较量。(14)另一方面,事实上“国际罪行例外”不仅是整个专题的一个核心问题,即整套条款草案在确认传统豁免规则的基础上是否允许存在豁免规则的例外情形,同时它也是国际法委员会和联合国大会第六委员会(the Sixth Committee of the United Nations General Assembly,下文简称联大六委)多年来反复讨论的具有高度政治敏感性的主题,并已引发了多种且往往是相悖的意见。(15)

那么,在国际法委员会“官员豁免专题”中纳入“国际罪行例外条款草案”,究竟是否有利于打击国际罪行乃至终结有罪不罚?抑或,这仅仅是打开了“潘多拉的盒子”?因为该条款草案不仅与委员会启动该专题研究时的初衷相背离,甚至弊大于利,进而可能引发一系列负面的连锁反应。据初步观察,笔者认为是后者。为了验证这一假设,下文将结合相关国家实践和司法判例、特别报告员的报告、国际法委员会和联大六委的讨论情况以及该专题目前的进展情况进行综合考察和实证分析,以期探寻这一问题的本质、规律以及可能的发展趋势。

二 国家实践的欠缺危及“国际罪行例外条款草案”的正当性

(一)特别报告员的主张

特别报告员埃尔南德斯女士于2017年在国际法委员会介绍她的第5份报告时即指出,该报告沿用了与前几份报告类似的方法,审视了国家实践、国际判例、委员会过去的工作和为该报告编写的国内法律分析文本,且该报告“还考虑了各国政府为答复委员会所提问题而提供的资料以及各国在联大六委的口头发言”;因此,这份报告“重点关注的是构成委员会工作基石的国家实践”,即采用国际法委员会在“识别习惯国际法”专题中提出的基本方法——“两要素”法,(16)以此考察究竟“能在多大程度上从国家实践中揭示出可编纂成法的习惯规则”,或者考察“是否存在逐渐发展出与豁免有关的规则之趋势”。(17)特别报告员强调,第5份报告正是在前述基础上得出了以下结论:

无法认定存在允许对属人豁免适用限制或例外的习惯规则;也无法找到支持这种规则的趋势……在属事豁免方面,国家官员的外国刑事管辖豁免仍存在限制和例外。各种实践虽然存在差异,但显示出了以国际罪行为界的明显趋势,即如果国家官员犯下国际罪行,则不得以属事理由适用外国刑事管辖豁免,因为这种犯罪不构成官方行为且罪行情节严重,或破坏了国际社会作为一个整体所承认的价值观和原则。(18)

简言之,特别报告员再次确认属人豁免是绝对的,不存在任何例外;而属事豁免则存在着“国际罪行例外”,或至少存在这种例外的趋势。在此基础上,特别报告员进一步强调,在研究“官员豁免”这个专题时应兼顾国际法的编纂和逐渐发展这两个视角,“委员会所面临的挑战在于,要决定支持还是遏止豁免领域的发展趋势”。(19)然而,核心问题始终在于:特别报告员在其第5份报告中是否真的提供了足够的国家实践来支撑“国际罪行例外”?毕竟,国家实践不仅构筑了国际法委员会“国际造法”的基础,其本身也对国际法委员会的“造法”行为形成了一种制约。(20)

(二)国家实践:基于对特别报告员第5份报告的分析

我们首先回到第5份报告的文本,可以看到,特别报告员在第二部分“实践研究”(study of practice)(第22-122段)中尝试考察了条约实践、国内立法实践、国际司法实践(包括国际法院、欧洲人权法院和国际刑事司法机构等的实践)以及国内司法实践。(21)但令人遗憾的是,经考察发现,特别报告员援引的实践大部分跟她主张的“国际罪行例外”并无直接关联。譬如,她引用了很多民事诉讼而非刑事诉讼案件,又或者她引用的是国家管辖豁免而非“官员豁免”实践,甚至她似乎是选择性地引用支持她观点的实践而回避了那些观点相反的实践——这不仅体现在第5份报告当中,甚至体现在第7条草案的评注中。(22)笔者在此尝试把特别报告员引用过的跟“国际罪行例外”直接相关的国家实践进行数量统计,结果如表1所示。

从表1可以看到,直接相关的国家实践数量确实非常少。首先,在“国际司法实践”那一行,6类“国际罪行例外”对应的数量全部为零,即特别报告员事实上没有找到任何一例直接相关的国际司法实践来支撑其观点。其次,在“种族隔离罪例外”那一列,所有数据亦为零,即迄今没有任何直接相关的国家实践可以证明种族隔离罪已成为“官员豁免”的例外。当然,特别报告员刚开始在第5份报告中并未提出“种族隔离罪例外”,这项例外是在国际法委员会全体会议上被提出并经起草委员会讨论修订后加上去的。尽管如此,如果确实存在“种族隔离罪例外”的国家实践,特别报告员和国际法委员会本也可以在随后对第7条草案的评注中添加相关的国家实践——事实上却没有。接下来,笔者将逐一考察其余5类“例外”。

第一,“灭绝种族罪例外”。从表1可看到,特别报告员仅援引了6项国内立法实践和1项国内司法实践。其中6项国内立法分别来自西班牙、布基纳法索、喀麦隆、爱尔兰、毛里求斯和南非。至于特别报告员援引的其他一些国内立法,或涉及国家管辖豁免,或涉及国际刑事司法机构程序,或没有直接否认豁免,(23)因此都无法直接支持“灭绝种族罪例外”这一主张。唯一的国内司法实践“沙龙和亚龙”案来自比利时,该案被告被指控罪行包括灭绝种族罪、危害人类罪和战争罪,但“沙龙和亚龙”案却是比利时在2003年修改其国内法《关于惩治严重违反国际人道法的立法》(the Law of 10 February 1999 “concerning the Punishment of Serious Violations of International Humanitarian Law”)之前作出的判决。(24)我们知道,在著名的2002年“逮捕令”案判决中,国际法院指出,一国在任外交部长即使被怀疑犯下了战争罪或危害人类罪,其对外国的刑事程序仍然享有完全的豁免权,据此认定比利时根据《关于惩治严重违反国际人道法的立法》这一国内法对时任刚果民主共和国外交部长发布逮捕令违反了国际法。(25)此后,比利时遵守国际法院的判决,已经在2003年修改了《关于惩治严重违反国际人道法的立法》。至于直接相关的条约,数量则为零。虽然特别报告员通过援引《国际刑事法院罗马规约》(Rome Statute of the International Criminal Court,下文简称《罗马规约》)(26)来定义灭绝种族罪,但《罗马规约》本身对“官员豁免”问题是保持沉默的。尽管《罗马规约》第27条规定了“官方身份的无关性”,但这一条否定的是国家官员在国际刑事法院的豁免权,而非国家官员在外国的刑事管辖豁免权。(27)此外,国际刑事法院上诉分庭在2019年就“约旦移交巴希尔”案作出的判决中确认,《罗马规约》缔约国根据国际刑事法院的协助请求行事,系该国协助国际刑事法院行使后者的管辖权,而非行使国家刑事管辖权。(28)

第二,“危害人类罪例外”。针对这一类“例外”,特别报告员共援引了7项国内立法实践和两项国内司法实践。其中,7项国内立法分别来自西班牙、布基纳法索、喀麦隆、爱尔兰、毛里求斯、南非和尼日利亚。(29)可以看到,前面6个国家和特别报告员在“灭绝种族罪例外”中援引的国家相同。至于两项国内司法实践,一项是在“灭绝种族罪例外”中同样援引过的比利时“沙龙和亚龙”案,另一项则是以色列的“艾希曼”案。(30)同样地,没有直接相关的条约或国际司法实践支撑“危害人类罪例外”,相反,前述“逮捕令”案恰恰证明了危害人类罪亦无法成为“官员豁免”的例外。

第三,“战争罪例外”。在此,特别报告员援引了6项国内立法实践和5项国内司法实践,共计11项,而这已是6类“例外”中援引直接相关国家实践最多的一类例外。其中,6项国内立法的来源国家与报告在“灭绝种族罪例外”中援引的完全一样。(31)至于5项国内司法实践,其中有4项皆来自欧洲国家,分别是比利时、荷兰、意大利和瑞士,还有1项是在“危害人类罪例外”中同样援引过的“艾希曼”案。(32)“战争罪例外”没有直接相关的条约或国际司法实践。无论是1949年日内瓦四公约及其附加议定书(the Geneva Conventions and their Additional Protocols),(33)抑或《罗马规约》,对该问题都保持沉默,而“逮捕令”案却证明了战争罪亦无法成为“官员豁免”的例外。此外,在2012年“国家管辖豁免”案的判决中,国际法院认为战争罪也未成为国家管辖豁免的例外。(34)当然,该案涉及的是国家管辖豁免而非“官员豁免”,但仍有参考价值,毕竟“官员豁免”和国家管辖豁免的理论根源都在于国家主权平等原则,(35)国际法赋予“官员豁免”归根结底是为了保护国家的权利和利益,而非官员的个人权益。(36)

第四,关于“酷刑例外”,特别报告员仅援引了5项国内司法实践,分别来自于英国(2项)、荷兰(2项)和比利时。(37)至于条约、国内立法和国际司法实践,数量全部为零。

第五,“强迫失踪例外”。特别报告员援引了1994年《美洲强迫人员失踪公约》(Inter-American Convention on the Forced Disappearance of Persons),其中第9条规定“特权、豁免或特赦不应适用于此类审判”。(38)但是,需要注意的是,《美洲强迫人员失踪公约》是一项区域性条约,而当国家在谈判2006年《保护所有人免遭强迫失踪国际公约》(39)时,它们则是明确拒绝了一项关于否定“官员豁免”的提案。(40)据此,特别报告员在条约实践方面仅援引了《美洲强迫人员失踪公约》1项,且不说数量极其少,该条约的证明力也是被打了折扣的。至于国内立法实践,同样只有1项,同样来自西班牙。(41)国际和国内司法实践皆为零。

结合表1和上文的具体考察,至此已经可以得出一个较为明确的结论:特别报告员在她的第5份报告(包括第7条草案的评注)中,并未提供足够的国家实践来支撑6类“国际罪行例外”。从图1还可更为直观地看到反映各类“例外”的国家实践总数。目前国际社会的主权国家约200个,联合国会员国达到193个;(42)与此相比,表1和图1呈现出的国家实践数量实在是有点“惨不忍睹”。因此,这也就不难理解为什么当特别报告员提出“国际罪行例外条款草案”时,旋即便在国际法委员会内部引起了巨大的争议。(43)

图1 第5份报告中引用的6类“国际罪行例外”的国家实践总数

那么,退一步而言,“国际罪行例外”又是否如特别报告员所强调的,至少反映了现代国际法的发展趋势呢?(44)仅靠上文考察得到的零星国家实践,(45)似乎也难以推导出这一结论。虽然,言及现代国际法的发展趋势,国际法人本化(46)和打击有罪不罚是其题中之义;(47)但是,国际法的发展归根结底还是取决于国家实践。如果相关的国家实践稀少到远未达至“广泛性、代表性、一贯性”,那我们又从何归纳出“国际罪行例外”已经反映了国际法的发展趋势呢?更遑论其已发展成习惯国际法了。(48)事实上,“官员豁免专题”第一任特别报告员科洛德金先生曾在其提交的第二份报告中用了一个专节讨论豁免例外的相关案例,并据此得出结论:迄今仍无法断言豁免例外已发展成习惯国际法,或存在向习惯国际法发展的趋势;即使根据拟议法进一步限制豁免也是不可取的,因为这可能会损害国际关系的稳定,亦未必有利于打击有罪不罚。(49)

如果背离了国家实践,关于国际法逐渐发展的种种建议亦不可能获得成功。(50)历史上不乏相关例子。譬如,国际法委员会在对“国家对国际不法行为的责任专题”(Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts,下文简称“国家责任专题”)进行研究期间,曾在“一读”时暂时通过了第19条关于“国际罪行和国际不法行为”的条款草案,旨在制订“国家罪行”规则。虽然这一条款草案在刚开始时曾获得多数委员的支持,但因相关的国家实践不足以及引用的证据不能令人信服,所以,在“一读”通过之后,越来越多的国家提出反对意见,包括联合国安理会常任理事国都反对“国家罪行”这一概念。最终,国际法委员会决定删除第19条,“国家罪行”也因此没有出现在“国家责任专题”“二读”通过的条款草案中。(51)

由此可见,尽管埃尔南德斯女士雄心勃勃地提出了“国际罪行例外条款草案”并为此努力作了大篇幅的考察分析,但是,国家实践的欠缺始终是“硬伤”。如果“构成委员会工作基石的国家实践”(52)确实不具备足够的“广泛性、代表性、一贯性”,那么,“国际罪行例外条款草案”便成了“无源之水”“无本之木”,其正当性也就无法证成了。

三 “国际罪行例外条款草案”导致“编纂”与“逐渐发展”国际法之辩白热化

正是由于“国际罪行例外条款草案”欠缺足够的国家实践支持,所以国际法委员会内部亦因此产生了极大的意见分歧。围绕着“第7条草案反映的究竟是现行法抑或拟议法”这一点,委员们的意见就无法统一。进而,这又关涉“第7条草案究竟是对国际法的编纂抑或逐渐发展”——这个问题很重要,因为它触及国际法委员会的职权范围。

(一)国际法委员会对“编纂”与“逐渐发展”的区分:文本及实践

根据《联合国宪章》第13条第1款(子)项的授权,《国际法委员会规约》第1条规定:“国际法委员会应致力于国际法的逐渐发展与编纂。”据此,为了实现对国际法的逐渐发展与编纂,国际法委员会曾明确在选择新专题时应遵循的标准,包括:专题应反映出各国在逐渐发展和编纂国际法方面的需要;专题所涉的国家实践应处于足够成熟的阶段,有可能加以逐渐发展和编纂;专题对于逐渐发展和编纂而言是具体可行的。(53)简言之,国际法委员会选择新专题的3个标准亦可表述如下:第一,现实的关注,即对整个国际社会来说,是否迫切需要处理拟议专题;第二,技术上的可操作性,即可获取的相关国家实践是否具备了足够“广泛性、代表性、一贯性”,研究拟议专题的时机是否已成熟;第三,政治上的可行性,即处理拟议专题能否从各国得到广泛的支持。(54)

由此可见,如果按照上述第二个关于国家实践的标准,国际法委员会选择新专题进行研究的对象应该是现存习惯法或正在形成中的习惯法,或者,至少能够反映出国际法的发展趋势。进一步而言,国际法委员会的这些实践,哪些属于“编纂”国际法、哪些又属于“逐渐发展”国际法呢?“编纂”的即为现行法、“逐渐发展”的即属于拟议法吗?其间的界线在哪里?抑或,“编纂”和“逐渐发展”的都只能是现行法?只有对前述问题有了答案,我们才能据以判断“国际罪行例外条款草案”究竟是“编纂”国际法、“逐渐发展”国际法,抑或已经超出了国际法委员会的职权范围。然而,这又是一个充满了争议的难题。

回顾国际法委员会的历史,我们会发现,它在成立伊始是有意区分“逐渐发展”和“编纂”这两项程序的。《国际法委员会规约》第15条首先对此作了概念上的区分:“逐渐发展国际法”指“就国际尚未订立规章或各国惯例尚未充分发展成法律的各项主题,拟订公约草案”,“国际法的编纂”则是指“更精确地制订并系统整理广泛存在国家惯例、判例和学说的国际法规则”。(55)紧接着,第16-17条具体规定了“逐渐发展国际法”的程序和方法,第18-24条规定的则是“国际法的编纂”。如果按照这些条文的规定,“逐渐发展国际法”针对的是联合国大会等机构交付的研究专题(为此采用特别报告员制度),而“国际法的编纂”专题则基于国际法委员会对整个国际法领域的考察和内容选择。那么,能否据此即推断:逐渐发展的是拟议法,编纂的才是现行法,两者分别适用两套程序和方法?答案并非如此简单。

在实践中,国际法委员会在处理大多数专题时所采用的程序和方法是大体相同的,并未如《国际法委员会规约》第15-24条所规定的对“逐渐发展”和“编纂”进行区分。(56)譬如,一方面,在国际法委员会的工作中,历来占据中心位置的是特别报告员制度。事实上,《国际法委员会规约》仅就“逐渐发展国际法”的专题明确规定了对特别报告员的任命[第16条(a)款],但在实践中,国际法委员会在审议任一专题的初期即任命特别报告员,而不管该专题属于逐渐发展类别抑或编纂类别。(57)另一方面,特别报告员和国际法委员会的报告包括专题成果,基本上也是对“逐渐发展”和“编纂”这两者的区别作了模糊处理。譬如,关于“多边条约保留”专题,国际法委员会在1951年的报告中便指出,它被要求“同时从编纂和逐渐发展国际法这两个视角来研究这一专题”,因此,“自己有权提出其认为将来最便于国家采纳的实践”。(58)在1974年“关于条约的国家继承”专题的一般评注中,国际法委员会明确声明,该专题成果“同时包含了《国际法委员会规约》第15条定义的编纂和逐渐发展国际法”,“这些条款兼具逐渐发展和编纂法律的因素,跟之前的草案版本一样,要确认哪个条款归入哪个类别是行不通的”。(59)在1978年“最惠国条款”专题的一般评注中,国际法委员会直接使用了与前述“关于条约的国家继承”专题完全一样的声明。(60)尽管在20世纪80年代之后,国际法委员会在处理某些专题时偶尔也会在评注中指出特定条款反映了国际法的逐渐发展,(61)但在进入21世纪之后,它又逐渐回归到以一般评注的方式笼统地提及“逐渐发展”,如在“国际组织的责任”这一专题中,国际法委员会在评注中指出:

本套条款草案中的若干条款所依据之实践有限,这便使得编纂与逐渐发展两者间的边界朝着后者倾斜。可能出现这样的情况:在国家责任的条款中一项规定可能被视为代表着编纂,而在国际组织的责任中相应条款则更接近于逐渐发展。(62)

事实上,詹宁斯(R.Y.Jennings)法官早已断言,“国际法委员会本身在很久前就已经放弃继续区分(这两者)的尝试了”,(63)毕竟,“编纂本身即是逐渐发展法律的一种方法”。(64)如果没有对法律的发展,亦很难想象“纯粹的”编纂。国际法委员会也曾经在其年度工作报告中明确承认过:“《国际法委员会规约》中的一些条款已经不合时宜,应予取消……从比较实际的层面考虑,第1条、第15条和其他地方对国际法的编纂和逐渐发展所作的区分已经证实无效,两者的程序应该明确合并。”(65)

(二)国际法委员会的“无奈”:“编纂”与“逐渐发展”之辩白热化

从上文考察可见,在国际法委员会的语境中论及“编纂”与“逐渐发展”国际法这两者间的区分,在某种程度上可谓一种法律拟制。从现实的角度考虑,这种区分在实践中被逐渐消弭,未尝不是一件好事,因为,如此可使委员会避免陷入这一难解的理论之争,从而把主要的时间精力投入到对国家实践的考察以及对研究专题的推进当中。(66)至于最终成果会否被国家接纳乃至发展成一项条约,那便是后话了。

一般而言,尽管国际法委员会在处理其他专题的过程中也会讨论特定条款草案的“编纂”或“逐渐发展”性质,但这种讨论的“热烈”程度和分歧之大都难与“官员豁免专题”相比。随着“第7条草案反映的究竟是现行法抑或拟议法”之争白热化,国际法委员会在全会和起草委员会讨论过程中便又引出了一系列环环相扣的问题:

第一,如果现行法对应“编纂”、拟议法对应“逐渐发展”,那即使第7条草案反映了拟议法,亦是对国际法的“逐渐发展”,它仍然处于委员会的职权范围之内。问题在于,这一推论的前提是否成立?国际法委员会本身对这个前置性问题就无法给出一个明确的答案。

第二,如果“编纂”和“逐渐发展”的都只能是现行法,那第7条草案的存在便很难被囊括于国际法委员会的职权范围之内。虽然特别报告员亦未曾肯定地主张过第7条草案反映了现行法,但若干位反对第7条草案的委员却主张,该条款“是完全意义上的提出新法建议,而非对国际法的编纂或逐渐发展”。(67)

第三,假设“逐渐发展”同时包含了现行法和拟议法,那第7条草案又能否反映出国际法的发展趋势?后者的标准又该如何确定和判断?

这些错综复杂且抽象的问题,《国际法委员会规约》及委员会实践本身都未曾明确回答过;而它们又进一步导致委员会内部对“编纂”与“逐渐发展”国际法这两者间的区分及争辩白热化。(68)如此结果,把这种“白热化”情形本身即比喻为打开了“潘多拉的盒子”亦不为过。

事实上,国际法委员会后来在该专题“一读”通过的一般性评注中也只能笼统地提及,“正如委员会的通常做法,这套条款草案同时包含了对国际法的编纂和逐渐发展的提议”。然而,当我们充分了解这个专题(尤其是第7条草案)的讨论和诞生过程之后,便会意识到,这种“笼统地提及”大致也是委员会目前一种无奈之举了。但是,这并不意味着委员会内部对第7条草案的意见分歧以及由此引起的“编纂”与“逐渐发展”国际法之辩就此消弭。(69)相反,这种由于国家实践欠缺导致的连环后果会否因此成为一个不好的“先例”,进而损及国际法委员会的职权和权威?这值得学界作进一步的实证考察和学理反思。

四 “国际罪行例外条款草案”阻碍“官员豁免专题”的进展

(一)以记名投票方式通过的“国际罪行例外条款草案”难以获得普遍接受

正如本文开篇所提及,第7条草案是国际法委员会罕见地以记名投票方式暂时通过的,其突破了委员会传统的协商一致的决策方式。(70)事实上,“协商一致”也是近半个多世纪以来国际组织决策方式的一种发展趋势,在联合国一些主要机关及其主持的一些国际会议中较为常用,目的是为了发展巩固经广泛磋商和谈判得来之成果,以此避免因适用生硬的投票方式容易引发的对抗,而通过协商一致的方式作出基本上能为大家接受的决议。(71)国际法委员会的工作成果须反映多元化的世界和不同的法律文明,因此,它自然也应该尽可能地通过协商一致的决策方式,“最大限度追求最大公约数”,推动委员会的成果获得各国的普遍接受。(72)

在此背景下,可以说,作为特例,国际法委员会最后针对第7条草案决定采用投票方式,也实属无奈之举。这种违背常规的做法不仅在委员会内部招致批评,其后在联大六委也被多国提出质疑,他们强调委员会应当以协商一致方式采取行动。(73)其实,在起草委员会讨论期间,已经有不少委员反对把第7条草案送返全会再讨论,理由主要基于以下几点:第一,他们认为第7条草案反映的不是现行法,委员会应明确承认这一事实;第二,鉴于第7条草案有被滥用的重大风险,他们建议,应在有程序保障(procedural safeguards)的前提下再考虑在全会一起讨论第7条草案;第三,即使把第7条草案视为“新法”(new law),他们也不赞成第7条草案。(74)

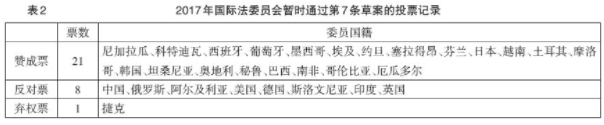

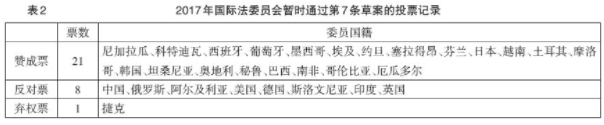

最后在全会的投票记录也很值得分析。从表2可以看到,在国际法委员会的34名委员中,对第7条草案投下赞成票的共有21名委员;投反对票的虽然只有8人,但他们分别来自中国、俄罗斯、阿尔及利亚、美国、德国、斯洛文尼亚、印度、英国;还有1张弃权票来自捷克委员;另有4名委员没有参加全会表决。(75)尽管从票数对比上看,赞成票比反对票多了接近三分之二;但是,仔细观察就会发现,在投下反对票的委员国籍中,包括了来自安理会5大常任理事国中的4国,即中国、俄罗斯、美国和英国。之所以未见法国身影,不是因为法国委员没有投反对票,而是在该届委员选举中,法国候选人未能当选。(76)这一观察结果值得深思。我们不妨设想,如果来自安理会5大常任理事国的委员都不支持该条款草案,(77)那它究竟能走多远?同样令人无法忽视的是,欧洲传统强国德国和亚洲大国印度的两名委员亦投下了反对票。即使是在投了赞成票的21名委员当中,也有多人在投票时附上解释性发言记录,指出他们不赞同或不满意的内容(尽管他们同意暂时通过第7条草案)。譬如,多位委员主张第7条草案还应纳入“侵略罪例外”。(78)在如此背景之下,即使第7条草案最终能被纳入“官员豁免专题”成果成功地通过委员会“二读”,但包含了“国际罪行例外条款草案”的专题成果在联大六委又会遭遇怎样的“命运”?它有可能如委员会和特别报告员一开始所设想的最终发展成为一项条约吗?尽管这是基于国际政治的一种非常现实的考虑,但“国际造法”本身就带有强烈的政治色彩,否则,前述“政治上的可行性”亦无需成为国际法委员会在选择新专题时应遵循的3个标准之一了。

(二)反复争议已导致“战线”过长:何时能完成专题“二读”?

如前所述,第7条草案在一片争议声中以罕见的记名投票方式暂时通过了;但是,这些争议在当年联大六委各国代表团的评论中又被重申甚至强化了。(79)

之后的2018年,特别报告员按计划在她的第6份报告中提出了程序保障措施问题,目的在于保障国家官员在外国的刑事管辖免遭政治化滥用。(80)但由于第6份报告在会前未能充分提前以6种联合国官方语言发布,所以委员会最后决定从2018年第70届会议期间开始讨论该份报告,并延至2019年第71届会议结合特别报告员提交的第7份报告一起继续讨论。(81)

然而,不出所料,在后续讨论有关程序保障措施问题时,国际法委员会内部意见继续分化。无论是在全会还是在起草委员会的讨论过程中,委员们不仅对程序保障措施提议草案(82)的制度框架和具体内容难以达成一致意见,而且他们的争论始终围绕着一个核心焦点,即后续程序保障措施的关注对象应该是享有管辖豁免的官员,抑或被第7条草案排除了豁免的那一部分官员?进而,特别报告员就程序保障措施提出的第8-16条草案,究竟应适用于整套条款草案,抑或仅适用于第7条草案以保障其免遭政治性滥诉并维护国家间关系的稳定?有委员指出,恰恰是被排除了豁免的那一部分官员,更加需要一套完善的程序保障措施。甚至有部分委员更为直接尖锐地指出,即使通过程序保障措施亦难以充分解决第7条草案固有的实质性缺陷,第7条草案仍是委员会内部就“官员豁免专题”达成一致意见的障碍。(83)然而,特别报告员的立场也比较强硬,她一再重申,“关于程序保障措施的条款草案必须结合豁免的适用作为一个整体来考虑”,这些程序保障措施的功能“不仅仅是为出现豁免例外问题的特定情况(特别是与第7条草案有关的情况)提供保障,而是为可能出现适用豁免问题的所有情况提供保障”,这些程序保障措施的目的“是设计各种机制,保证现有不同规则、原则和利益之间的平衡,并确保法院地国和官员所属国之间的平衡”。因此,她坚持主张,有关程序保障措施的条款草案适用于整套条款草案(包括第7条草案)。(84)

毫不夸张地说,国际法委员会在2019年夏天就该程序保障措施问题所展开的争论,其激烈程度并不亚于2017年对第7条草案的讨论。但究其实质,争论的根源还是在于第7条草案,或者说,第7条草案已经成为了“官员豁免专题”进展的矛盾核心。譬如,尽管埃尔南德斯女士的第6份和第7份报告都是关于程序保障措施问题,但委员会在审议这两份报告时总还是会“绕回”第7条草案,甚至有声音提出“是否有必要重新考虑第7条草案”。从当时的讨论情况来看,如果没有办法对第7条草案提供足够的程序保障措施,那整个“官员豁免专题”曾经付出的努力都有可能“付诸东流”。也正因如此,在2019年第71届会议结束时,在各方都已作出妥协的前提下,起草委员会也仅在特别报告员原提议的第8-16条草案基础上,暂时通过了计划置于原第8条提议草案前面的第8(前)条(draft article 8 ante),(85)而其他有关程序保障措施的提议草案都未能通过。

同样地,在2019年第74届联大六委的讨论中,多国代表团就前述争议问题表达了同样的关切。(86)如中国代表团即指出,第7条草案“仍是本专题争议最大、最受关注的问题”,鉴于“在去年及前年联大六委会议上,许多国家表达了对条款草案7的保留立场,要求重新审查条款草案7及其评注”,所以建议委员会重视这些意见。中国代表团还认为,委员会应重视委员们提出的加强程序保障的建议,包括“法院地国应充分尊重官员所属国优先行使管辖权;为相关刑事案件设置启动司法程序的严格门槛;法院地国与官员所属国要充分沟通,确保后者充分了解案情并有机会表达关切;为备受争议的条款草案7设置专门的保障条款”。最后,中国代表团强调,“程序性保障规则与官员豁免规则性质不同,无论怎样完善的程序性保障,都无法弥补条款草案7在官员属事豁免例外这一实体规则上的缺陷”,因此,“有必要重新审查条款草案7,以达成有普遍国家实践和法律确信支持的正确方案”。(87)从前文的考察可知,中国代表团的意见兼具理论和现实的双重考量与合理性,同时也反映了包括安理会5大常任理事国在内的多个国家的共同关切。(88)有国家如白俄罗斯,直至在2021年提交给国际法委员会的国家意见中,都还直接申明应该把第7条草案排除出“官员豁免专题”。(89)

假如没有暴发新冠肺炎疫情,那埃尔南德斯女士提交的第8份报告本应在2020年进行审议。但历史没有假设。因为这场疫情,国际法委员会第72届会议延至2021年才以线上线下相结合的方式召开,当然,该届委员的任期也顺延至2022年12月31日。(90)特别报告员在她的第8份报告中主要考察了“国家官员的外国刑事管辖豁免与国际刑事法庭之间的关系”“建立法院地国和官员所属国之间争端解决机制的问题”以及“可有助于解决在确定和适用豁免过程中出现的实际问题的良好做法问题”,并在此基础上提出了第17条和第18条草案。(91)虽然国际法委员会在全会讨论后决定把第17条和第18条草案转交起草委员会,但在2021年会期结束时,委员会也仅收到并通过了起草委员会关于第8(前)条“第四部分的适用范围”、第8条“法院地国审查豁免问题”、第9条“通知官员所属国”、第10条“援引豁免”、第11条“放弃豁免”和第12条“请求提供信息”的报告,并暂时通过了这些条款草案及评注。(92)由此可见,尽管特别报告员在她提交的第8份报告中指出,她已经完成了对委员会在处理“官员豁免专题”方面可能感兴趣的所有问题的审议,因此希望,“在对本报告提出的条款草案和起草委员会尚未审议的条款草案进行专题辩论和分析之后,国际法委员会能在本届会议上一读通过关于这一专题的条款草案”;(93)但对她而言仍然是事与愿违,因为对第13-18条草案的审议事实上又被延至2022年会期。

至此,国际法委员会对“官员豁免专题”的研究已经超过了15年。尽管2022年年中刚通过了“一读”,但该专题能否顺利完成“二读”?在2021年会议期间即有委员指出,“官员豁免专题”自2007年以来一直被列入委员会当前的工作方案,它已经成为委员会审议时间最长的专题之一,而就该专题开展工作所花的时间,恰恰反映了它的复杂性以及在一些基本问题方面的争议。针对这一点,也有委员指出,各国曾呼吁委员会就该专题的进展方向达成一致,因此,建议委员会在完成该专题之前,仍需克服委员们对第7条草案的不同意见。(94)归根结底,“国际罪行例外条款草案”仍是专题进展不顺的根源所在。(95)

另外,值得注意的是,国际法委员会在2021年底完成了换届改选,而特别报告员埃尔南德斯女士却未能成功连任。(96)这便意味着,她在委员会的任期只持续到2022年12月31日。那么,“官员豁免专题”将何去何从?其进展的不确定性显然大大增加了:尽管目前通过了“一读”,但按照惯例,在2024年还需要通过“二读”,而彼时对该专题进行审议的已经是新一届国际法委员会成员了。我们无法排除的一种可能是,如果新一届委员对“国际罪行例外条款草案”乃至整套专题成果持有相异的意见,那么,该专题整体或者“国际罪行例外条款草案”有可能被“推倒重来”吗?(97)坦率而言,鉴于第7条草案所引发的一系列争议及障碍,考虑到国家实践乃构成国际法委员会之工作基石,为了完成一套基于国家实践的且在委员会协商一致基础上形成的专题成果,相较于目前对第7条草案的“勉强为之”,那把它“推倒重来”可能还算是一个优选项。

五 结语

行文至此,笔者基本上已经可以验证文章一开始的假设:在国际法委员会“官员豁免专题”中纳入“国际罪行例外条款草案”,终究还是打开了“潘多拉的盒子”。

回顾国际法委员会着手研究该专题时的初衷,就会发现,其一开始关注的工作重点,也是委员会一开始强调的,即通过考察归纳“官员豁免”问题的当前国家实践以“争取就这个问题制定出普遍规则”,进一步确认国家官员在外国享有刑事管辖豁免这一项传统的习惯国际法规则,因为,“为了保持国家之间的稳定关系,应该对国家官员享受这种豁免的必要性予以应有的重视”。(98)如果朝着这个方向前进,那委员会自然可以考察得到很多正向相关的国家实践,而在此基础上形成的条款草案自然具备正当性。但遗憾的是,部分委员在后续的讨论过程中逐渐偏离了初心,开始纠缠于“豁免例外”问题,乃至于把“官员豁免专题”的研讨中心从“进一步确认授予国家官员在外国享有刑事管辖豁免的权利”转向了“国际罪行例外”问题,并由此打开了“潘多拉的盒子”。如前所述,尽管第7条草案暂时以非传统的记名投票方式通过了(目前也通过了“一读”),但国家实践的欠缺始终会危及第7条草案的正当性;在此背景之下,国际法委员会内部亦围绕“第7条草案反映的究竟是现行法抑或拟议法”这一问题产生了极大的意见分歧,进而使委员会深陷如何区分“编纂”与“逐渐发展”国际法这一难解的理论之争;以上种种,事实上已经阻碍了“官员豁免专题”的进展,持续了若干年的反复争议使得该专题的进展充满坎坷,乃至于在“一读”通过之后仍然充满了争议和变数,而今委员会换届则变数再增。

退一步而言,即使“官员豁免专题”最后得以顺利完成“二读”,即使专题成果中最大程度地纳入了程序保障措施条款,因“国际罪行例外条款草案”而导致潜在的政治性滥诉风险亦未能保证得到有效控制,“潘多拉的盒子”效应还可能因此进一步扩大。历史已经证明,在国际政治生活中,通过国内法院来起诉外国官员在大多数情况下并非解决问题的好办法,相反,这种做法极有可能引起国家间的争端并损害国际关系的稳定,更遑论以此来实现惩治国际罪行乃至达成终结有罪不罚的理想化目标了。(99)况且,“官员豁免”规则不仅体现国家主权平等原则,它作为程序问题本身亦具有与正当程序原则相关的独特价值,故而应被视为与打击有罪不罚和实现国际正义等价值具有同等重要地位。而且,即使“官员豁免”规则会对一国行使刑事管辖构成障碍,但这并不意味着由此便必然赦免了犯下国际罪行的国家官员。国际法院早在2002年“逮捕令”案的判决中就指出,打击有罪不罚还有4种途径,即:由享有豁免特权的国家官员的所属国根据其国内法对该官员提起诉讼;由享有豁免特权的国家官员的所属国决定放弃豁免;在享有豁免特权的国家官员卸任后再对其提起诉讼;在享有管辖权的国际刑事司法机构提起诉讼。(100)这事实上亦体现了国际法内在价值的有机组合及其彼此之间的微妙平衡。(101)

关于“官员豁免专题”的重要性,国际社会的共识是存在的,否则,国际法委员会亦不会花费经年累月的精力对此进行研究。但是,当专题进展的方向逐渐偏离了前述委员会选择新专题的标准时,当“潘多拉的盒子”亦因此缓缓打开时,国际法委员会和各国不仅要“面对现实”,也需要在“现实”的基础上进一步反思:“国际罪行例外条款草案”在国际法发展的现阶段究竟“能否”被纳入“官员豁免专题”。基于本文的实证考察和分析论证,答案显然是否定的。

注释:

①2022年7月29日至8月3日,国际法委员会通过了这套条款草案的评注(commentaries),决定通过秘书长将条款草案转交各国政府征求评论和意见,并请各国政府在2023年12月1日前向秘书长提交有关评论和意见。按照惯例,如果该专题后续进展顺利,委员会还需在2024年在“一读”基础上进行“二读”。通过“二读”之后,该专题在委员会内部的工作流程才算完成。当然,不管是“一读”还是“二读”文本,在形式上,条款草案及其评注都不具备法律拘束力。参见联合国大会:《国际法委员会报告(第73届会议)》,UN Doc.A/77/10(2022),第63-66段。

②例如,参见朱文奇:《国际法追究个人刑事责任与管辖豁免问题》,载《法学》2006年第9期。

③See Yearbook of the International Law Commission,2007,Vol.II,Part Two,para.376,p.98; C.Escobar Hernández,Eighth Report on Immunity of State Officials from Foreign Criminal Jurisdiction,UN Doc.A/CN.4/739,28 February 2020,paras.1-5,pp.2-3.

④《国际法委员会规约》(Statute of the International Law Commission)第1条规定:“国际法委员会应致力于国际法的逐渐发展与编纂。”此授权来源于《联合国宪章》第13条第1款(子)项,它赋予了委员会“国际造法”的合法性。

⑤See UN Doc.A/CN.4/601(2008); UN Doc.A/CN.4/631(2010); UN Doc.A/CN.4/646(2011).

⑥See UN Doc.A/CN.4/654(2012); UN Doc.A/CN.4/661(2013); UN Doc.A/CN.4/673(2014); UN Doc.A/CN.4/686(2015); UN Doc.A/CN.4/701(2016); UN Doc.A/CN.4/722(2018); UN Doc.A/CN.4/729(2019); UN Doc.A/CN.4/739(2020).因受新冠肺炎疫情的影响,经联合国大会决定,2020年国际法委员会第72届会议推迟至2021年举行,因此,埃尔南德斯女士于2020年提交给国际法委员会的第8份报告亦延迟至2021年才得到讨论。See https://legal.un.org/ilc/sessions/72/.

⑦参见邓华:《国家官员外国刑事管辖豁免问题最新进展述评》,载《国际法研究》2016年第4期。

⑧这份报告原计划在2016年国际法委员会第68届会议上审议,但由于在会议期间该份报告的6种联合国官方语言版本未来得及翻译,所以便推迟至2017年第69届会议上才被审议。See UN Doc.A/71/10(2016),para.24.

⑨See C.Escobar Hernández,Fifth Report on Immunity of State Officials from Foreign Criminal Jurisdiction,UN Doc.A/CN.4/701(2016),14 June 2016,para.248,p.95.特别报告员在该份报告中首次提议第7条草案“不适用豁免的罪行”:

1.豁免不应适用于下列罪行:

(i)灭绝种族罪、危害人类罪、战争罪、酷刑和强迫失踪;

(ii)与腐败有关的罪行;

(iii)造成人身伤害(包括死亡和重伤)或财产损失的罪行,前提是这种罪行发生在法院地国的领土上,而且犯下该罪行时国家官员在该国领土上。

2.第1款不应适用于在任期内享有属人豁免的人员。

3.第1款和第2款不妨碍:

(i)对法院地国和官员所属国都有约束力的条约中任何规定不适用豁免的条款;

(ii)与要求法院地国履行义务的国际法庭开展合作的义务。

⑩通常,国际法委员会的决策方式都是通过协商一致(consensus),而非投票多数表决通过。参见联合国大会:《国际法委员会报告(第48届会议)》,UN Doc.A/51/10(1996),第208段。

(11)联合国大会:《国际法委员会报告(第69届会议)》,UN Doc.A/72/10(2017),第140段。着重号为笔者所加。

(12)根据国际法委员会于2018年“二读”通过的“识别习惯国际法”专题第8条结论,作为构成一项习惯国际法的“两要素”之一的国家实践,必须具备足够的“广泛性、代表性、一贯性”。See Report of the International Law Commission (Seventieth Session,2018),Official Records of the United Nations General Assembly,Seventy-third Session,Supplement No.10(UN Doc.A/73/10),p.120,para.65.

(13)See e.g.,Sean D.Murphy,"Immunity Ratione Materiae of State Officials from Foreign Criminal Jurisdiction:Where is the State Practice in Support of Exceptions?",(2018)112 American Journal of International Law Unbound 4,pp.4-8; Qinmin Shen,"Methodological Flaws in the ILC's Study on Exceptions to Immunity Ratione Materiae of State Officials from Foreign Criminal Jurisdiction",(2018)112 American Journal of International Law Unbound 9,pp.9-15; Philippa Webb,"How Far does the Systemic Approach to Immunities Take Us?",(2018)112 American Journal of International Law Unbound 16,pp.16-21; Mathias Forteau,"Immunities and International Crimes before the ILC:Looking for Innovative Solutions",(2018)112 American Journal of International Law Unbound 22,pp.22-26; Rosanne van Alebeek,"The‘International Crime’Exception in the ILC Draft Articles on the Immunity of State Officials from Foreign Criminal Jurisdiction:Two Steps Back? ",(2018)112 American Journal of International Law Unbound 27,pp.27-32; Erika de Wet,"Referrals to the International Criminal Court under Chapter VII of the United Nations Charter and the Immunity of Foreign State Officials",(2018)112 American Journal of International Law Unbound 33,pp.33-37; Michael Wood,"Lessons from the ILC's Work on‘Immunity of State Officials’:Melland Schill Lecture,21 November 2017",(2018)22 Max Planck Yearbook of United Nations Law 34,pp.34-69; Dire Tladi,"The International Law Commission's Recent Work on Exceptions to Immunity:Charting the Course for A Brave New World in International Law?",(2019)32(1)Leiden Journal of International Law 169,pp.169-187; Pavel Bures,"Recent Developments of International Law Commission Work on Immunity of State Officials from Foreign Criminal Jurisdiction",(2021)10(2)Polish Review of International and European Law 63,pp.63-80; etc.相较而言,国内对这个主题的学术关注和研讨仍较为欠缺。中国知网数据显示,涉及该主题的文章主要参见黄惠康:《论国际法的编纂与逐渐发展——纪念联合国国际法委员会成立七十周年》,载《武大国际法评论》2018年第6期;朱利江:《国家官员外国刑事管辖豁免的最新发展——评“巴希尔案”约旦上诉判决》,载《国际法学刊》2019年第1期;张乃根:《试析人类命运共同体视野下的国际立法——以联合国国际法委员会晚近专题为重点》,载《国际法学刊》2020年第1期;史新祥:《论国家官员外国刑事属事豁免权——以卡舒吉事件为视角》,载《国际法研究》2020年第2期;邢爱芬、聂桐、王筱:《国家官员外国刑事管辖职能豁免之例外——基于〈国家官员外国刑事管辖豁免草案〉第7条第1款的分析》,载《甘肃广播电视大学学报》2021年第2期;以及共计约20篇硕博士学位论文。

(14)例如,参见[奥]曼弗雷德·诺瓦克:《国际人权制度导论》,柳华文译,孙世彦校,北京大学出版社2010年版,第32-34页。

(15)参见联合国大会:《国际法委员会报告(第69届会议)》,UN Doc.A/72/10(2017),第78段。

(16)国际法委员会“识别习惯国际法”专题阐述了识别习惯国际法的“基本方法”,即由国家实践和法律确信(opinio juris)构成的“两要素”法。See Report of the International Law Commission (Seventieth session,2018),Official Records of the United Nations General Assembly,Seventy-third Session,Supplement No.10(UN Doc.A/73/10),p.120,para.65.

(17)参见联合国大会:《国际法委员会报告(第69届会议)》,UN Doc.A/72/10(2017),第79段。

(18)参见联合国大会:《国际法委员会报告(第69届会议)》,UN Doc.A/72/10(2017),第83段。着重号为笔者所加。

(19)联合国大会:《国际法委员会报告(第69届会议)》,UN Doc.A/72/10(2017),第84段。

(20)See Robert Kolb,"Selected Problems in the Theory of Customary International Law",(2003)50 Netherlands International Law Review 119,p.133.

(21)See C.Escobar Hernández,Fifth Report on Immunity of State Officials from Foreign Criminal Jurisdiction,UN Doc.A/CN.4/701(2016),14 June 2016,paras.22-122,pp.17-54.特别报告员一开始在第5份报告中提出了3种类型的“限制和例外”,即除了“国际罪行例外”,她还提出了“腐败罪行例外”和“领土内侵权例外”。因此,她在“实践研究”部分涵盖了对这3种类型“限制和例外”的实践考察;但是,经起草委员会讨论修订后,国际法委员会暂时通过的第7条草案只保留了第一种类型“限制和例外”,即“国际罪行例外”。因此,笔者在这部分的考察分析也仅限于“国际罪行例外”。

(22)参见联合国大会:《国际法委员会报告(第69届会议)》,UN Doc.A/72/10(2017),第141段,脚注762-764。See also S.D.Murphy,"Immunity Ratione Materiae of State Officials from Foreign Criminal Jurisdiction:Where is the State Practice in Support of Exceptions?",(2018)112 American Journal of International Law Unbound 4,pp.4-8.

(23)See C.Escobar Hernández,Fifth Report on Immunity of State Officials from Foreign Criminal Jurisdiction,UN Doc.A/CN.4/701(2016),14 June 2016,paras.50-51,58,pp.27-28,30.

(24)Re Sharon and Yaron,HAS v.SA (Ariel Sharon) and YA (Amos Yaron),Court of Cassation of Belgium,12 February 2003,International Law Report,vol.127,p.123.See C.Escobar Hernández,Fifth Report on Immunity of State Officials from Foreign Criminal Jurisdiction,UN Doc.A/CN.4/701(2016),14 June 2016,para.114,footnote 230.

(25)See Arrest Warrant of 11 April 2000(Democratic Republic of the Congo v.Belgium),I.C.J.Reports 2002,p.24,para.58.国际法院认为:“它已经认真地考察了国家实践,包括国内立法和国内高等法院的决定……但它仍然无法从上述国家实践中推理出一项对在任外交部长的刑事管辖豁免存在例外的习惯国际法规则,即使该外交部长被怀疑犯下了战争罪或危害人类罪。”

(26)1998 Rome Statute of the International Criminal Court,2187 U.N.T.S.3.

(27)关于国际刑事法院管辖权的性质,可参见陈泽宪:《国际刑事法院管辖权的性质》,载《法学研究》2003年第6期。

(28)Situation in Darfur,Sudan,in the Case of the Prosecutor v.Omar Hassan Ahmad Al-Bashir,Judgment in the Jordan Referral re Al-Bashir Appeal,Judgment of the Appeals Chamber of 6 May 2019(ICC-02/05-01/09-397-Corr).关于该案判决的述评,可参见朱利江:《国家官员外国刑事管辖豁免的最新发展——评“巴希尔案”约旦上诉判决》,载《国际法学刊》2019年第1期。

(29)See C.Escobar Hernández,Fifth Report on Immunity of State Officials from Foreign Criminal Jurisdiction,UN Doc.A/CN.4/701(2016),14 June 2016,paras.50-51,56,58,pp.27-30.

(30)HAS v.SA (Ariel Sharon) and YA (Amos Yaron)(Belgium); Eichmann case (Israel).See C.Escobar Hernández,Fifth Report on Immunity of State Officials from Foreign Criminal Jurisdiction,UN Doc.A/CN.4/701(2016),14 June 2016,para.114,pp.49-50.

(31)See C.Escobar Hernández,Fifth Report on Immunity of State Officials from Foreign Criminal Jurisdiction,UN Doc.A/CN.4/701(2016),14 June 2016,paras.50-51,58,pp.27-28,30.

(32)HAS v.SA (Ariel Sharon) and YA (Amos Yaron)(Belgium); H.v.Public Prosecutor (Netherlands); Lozano v.Italy (Italy); A.v.Office of the Public Prosecutor (Switzerland); Eichmann case (Israel).See C.Escobar Hernández,Fifth Report on Immunity of State Officials from Foreign Criminal Jurisdiction,UN Doc.A/CN.4/701(2016),14 June 2016,para.114,pp.49-50.

(33)1949 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field,75 U.N.T.S.31; 1949 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded,Sick and Shipwrecked Members of the Armed Forces at Sea,75 U.N.T.S.85; 1949 Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War,75 U.N.T.S.135; 1949 Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War,75 U.N.T.S.287.

(34)See Jurisdictional Immunities of the State (Germany v.Italy:Greece intervening),Judgment,I.C.J.Reports 2012,p.99,para.139.

(35)参见龚刃韧:《国家豁免问题的比较研究——当代国际公法、国际私法和国际经济法的一个共同课题》(第2版),北京大学出版社2005年版,第25-27页;李庆明:《美国的外国主权豁免理论与实践》,人民日报出版社2021年版,第3页。See also Andrea Bianchi,"Immunity Versus Human Rights:The Pinochet Case",(1999)10(2)European Journal of International Law 237,pp.237-278.

(36)参见联合国大会:《国际法委员会报告(第73届会议)》,UN Doc.A/77/10(2022),第69段。See also Arrest Warrant of 11 April 2000(Democratic Republic of the Congo v.Belgium),I.C.J.Reports 2002,p.14,para.31.

(37)R.v.Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate ex parte Pinochet Ugarte (No.3),(United Kingdom); FF v.Director of Public Prosecutions (Prince Nasser case)(United Kingdom); H.v.Public Prosecutor (Netherlands); Bouterse (Netherlands); Pinochet (Belgium).See C.Escobar Hernández,Fifth Report on Immunity of State Officials from Foreign Criminal Jurisdiction,UN Doc.A/CN.4/701(2016),14 June 2016,para.114,pp.48-49.

(38)Inter-American Convention on Forced Disappearance of Persons,9 June 1994,33 I.L.M.1429.

(39)2006 International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance,2716 U.N.T.S.3.

(40)See Draft International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance,Article 10(2),UN Doc.E/CN.4/Sub.2/1998/19,annex(19 August 1998).

(41)See C.Escobar Hernández,Fifth Report on Immunity of State Officials from Foreign Criminal Jurisdiction,UN Doc.A/CN.4/701(2016),14 June 2016,paras.50-51,pp.27-28.

(42)数据来自联合国官方网站,https://www.un.org/zh/member-states/index.html。

(43)参见联合国大会:《国际法委员会报告(第69届会议)》,UN Doc.A/72/10(2017),第90-130段。

(44)参见柳华文:《推动构建人类命运共同体:法律化及其落实》,载《厦门大学学报(哲学社会科学版)》2019年第6期;张乃根:《国际法上的多边主义及其当代涵义》,载《国际法研究》2021年第3期;何田田:《国际法秩序价值的中国话语——从“和平共处五项原则”到“构建人类命运共同体”》,载《法商研究》2021年第5期;等等。

(45)在2022年“一读”通过的评注中新增了一项2021年德国的司法实践。2021年1月28日,德国联邦法院(German Federal Court of Justice)作出判决,认定一名阿富汗前军官因2013-2014年间在阿富汗国内对塔利班成员实施酷刑而犯下了战争罪。德国联邦法院认为存在这样一项习惯国际法,即当战争罪由低级国家官员(subordinate State officials)实施时,国家官员外国刑事管辖的属事豁免便不再适用。为此,德国联邦法院在判决第19-43段分析了相关的实践,同时,这份判决基本上支持了德国联邦检察长的法律意见,后者在分析了国内和国际判例后认为,属事豁免不适用于被指控犯下了国际罪行的外国官员。See case No.3 StR 564/19,Federal Court of Justice of Germany (Bundesgerichtshof),Judgment of 28 January 2021; Claus Kre,Peter Frank and Christoph Barthe,"Functional Immunity of Foreign State Officials before National Courts:A Legal Opinion by Germany's Federal Public Prosecutor General",(2021)19 Journal of International Criminal Justice 697,pp.697-716.参见联合国大会:《国际法委员会报告(第73届会议)》,UN Doc.A/77/10(2022),第69段,脚注1012。即使这一新近的支持“国际罪行例外”的国家实践值得关注,但这一事实本身并不意味着“国际罪行例外”的国家实践在整体上发生了量变和质变。

(46)参见曾令良:《现代国际法的人本化发展趋势》,载《中国社会科学》2007年第1期。

(47)国际法委员会在该专题“一读”通过的一般性评注中强调,“打击有罪不罚是国际社会的一个目标”,“避免因国家官员外国刑事管辖豁免导致国际法中最严重罪行的有罪不罚也是很重要的”。参见联合国大会:《国际法委员会报告(第73届会议)》,UN Doc.A/77/10(2022),第69段和脚注902-903。See also Birgit Schlütter,Developments in Customary International Law:Theory and Practice of the International Court of Justice and the International ad hoc Criminal Tribunals for Rwanda and Yugoslavia (Martinus Nijhoff Publishers,2010),p.114.

(48)关于少数与现行习惯国际法规则不相符的国家实践究竟是违反现行习惯法抑或产生了新的习惯法这一问题,国际法院在1986年“尼加拉瓜军事行动及准军事行动”案的判决中有过详细论述。简言之,国际法院认为这种情况是对现行习惯国际法的违反,而非对新习惯法产生的确认。See Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v.United States of America),Merits,Judgment,I.C.J.Reports 1986,p.98,para.186.

(49)See UN Doc.A/CN.4/631(2010),paras.90-92.

(50)参见贺其治:《国家责任法及案例浅析》,法律出版社2003年版,第33页。

(51)关于国际法委员会在“国家责任专题”中对“国家罪行”问题的讨论,可参见贺其治:《国家责任法及案例浅析》,法律出版社2003年版,第18-45页。

(52)联合国大会:《国际法委员会报告(第69届会议)》,UN Doc.A/72/10(2017),第82段。

(53)See Yearbook of the International Law Commission,1997,Vol.II,Part Two,para.238; Yearbook of the International Law Commission,1998,Vol.II,Part Two,para.553.

(54)See B.G.Ramcharan,The International Law Commission:Its Approach to the Codification and Progressive Development of International Law (Nijhoff,1977),pp.60-63; Shinya Murase,Kokusai Rippo:Kokusaiho no Hogenron (International Lawmaking:Sources of International Law)(Toshindo,2002),pp.217-221.

(55)参见《国际法委员会规约》第15条。

(56)See e.g.,Yifeng Chen,"Between Codification and Legislation:a Role for the International Law Commission as an Autonomous Law-Maker",the United Nations (ed.),Seventy Years of the International Law Commission:Drawing a Balance for the Future (Brill Nijhoff,2021),pp.233-264; Ineta Ziemele,"The Functions of the International Law Commission:Identifying Existing Law or Proposing New Law?",the United Nations (ed.),Seventy Years of the International Law Commission:Drawing a Balance for the Future (Brill Nijhoff,2021),pp.265-276; etc.还可参见黄惠康:《论国际法的编纂与逐渐发展——纪念联合国国际法委员会成立七十周年》,载《武大国际法评论》2018年第6期;张乃根:《试析人类命运共同体视野下的国际立法——以联合国国际法委员会晚近专题为重点》,载《国际法学刊》2020年第1期。

(57)参见联合国大会:《国际法委员会报告(第51届会议)》,UN Doc.A/51/10(1996),第160段、第186段。

(58)Report of the International Law Commission on its Third Session,16 May to 27 July Official Records of the General Assembly,Sixth Session,Supplement No.9(A/1858),UN Doc.A/CN.4/48 and Corr.1 & 2,para.17.

(59)Draft Articles on Succession of States in respect of Treaties with Commentaries(1974),Yearbook of the International Law Commission,1974,Vol.II,Part One,para.83.

(60)See Draft Articles on Most-Favoured-Nation Clauses with Commentaries(1978),Yearbook of the International Law Commission,1978,Vol.II,Part Two,para.72.

(61)譬如,在1981年“条约以外事项的国家继承”专题成果中,国际法委员会在对第36条“新独立国家”条款草案进行评注时指出:“在关于对前宗主国国家债务的处理这一问题上,无论是国家实践还是学说都未能提供清晰一致的答案。因此,委员会意识到,针对该问题起草规则时,便不可避免地应涉及到对法律的逐渐发展。”由此强调了第36条条款草案是对国际法的逐渐发展。See Draft Articles on Succession of States in respect of State Property,Archives and Debts with Commentaries(1981),Yearbook of the International Law Commission,1981,Vol.II,Part Two,para.87,p.104.又如,在1999年“国家继承涉及的自然人国籍问题”专题成果中,国际法委员会在对第20条“给予继承国国籍和取消先前国国籍”条款草案进行评注时指出:“虽然在有些情况下,选择保留先前国国籍的权利只授予了居住在被转让领土上某些类别的人,但委员会认为,所有这些人都应被授予这一权利,即使这涉及到了逐渐发展国际法。”See Draft Articles on Nationality of Natural Persons in relation to the Succession of States with Commentaries(1999),Yearbook of the International Law Commission,1999,Vol.II,Part Two,para.48,p.41.

(62)Draft Articles on the Responsibility of International Organizations with Commentaries(2011),Yearbook of the International Law Commission,2011,Vol.II,Part Two,para.88.

(63)R.Y.Jennings,"Recent Developments in the International Law Commission:Its Relation to Sources of International Law",(1964)13 International & Comparative Law Quarterly 385,p.386.

(64)R.Y.Jennings,"The Progressive Development of International Law and its Codification",(1947)24 British Yearbook of International Law 301,p.302.

(65)参见联合国大会:《国际法委员会报告(第48届会议)》,UN Doc.A/51/10(1996),第243段。

(66)毕竟,国际法委员会每年的会期一共只有12周,工作日程非常之紧凑;而且,国际法委员会的委员也只有34名。

(67)See International Law Commission Sixty-ninth Session (second part),Provisional Summary Record of the 3378[th] Meeting,UN Doc.A/CN.4/SR.3378,pp.9-10.

(68)参见联合国大会:《国际法委员会报告(第69届会议)》,UN Doc.A/72/10(2017),第102-106段;另参见C.Escobar Hernández,Sixth Report on Immunity of State Officials from Foreign Criminal Jurisdiction,UN Doc.A/CN.4/722(2018),12 June 2018,para.10,p.5。

(69)参见联合国大会:《国际法委员会报告(第73届会议)》,UN Doc.A/77/10(2022),第69段。

(70)参见联合国大会:《国际法委员会报告(第48届会议)》,UN Doc.A/51/10(1996),第208段。

(71)参见梁西:《梁西国际组织法》(第7版),杨泽伟修订,武汉大学出版社2022年版,第36页。

(72)参见《耿爽大使在第76届联大六委“国际法委员会第72届会议工作报告”议题下的发言》(2021年10月26日),中华人民共和国常驻联合国代表团网站,http://chnun.chinamission.org.cn/chn/zgylhg/flyty/ldlwjh/202110/t20211027_10161212.htm。

(73)See C.Escobar Hernández,Sixth Report on Immunity of State Officials from Foreign Criminal Jurisdiction,UN Doc.A/CN.4/722(2018),12 June 2018,para.20,pp.9-10.

(74)See International Law Commission Sixty-ninth Session (second part),Provisional Summary Record of the 3378[th] Meeting,UN Doc.A/CN.4/SR.3378,p.9.

(75)部分委员在投票前作了投票解释,包括来自俄罗斯、美国、英国、中国、印度、斯洛文尼亚、墨西哥、秘鲁、德国的委员;部分委员在投票后作了投票解释,包括来自南非、捷克、约旦、塞拉利昂、日本、科特迪瓦、埃及、摩洛哥、韩国、西班牙、越南的委员。这些投票解释被记录在国际法委员会2017年大会第3378次会议的摘要记录中。See International Law Commission Sixty-ninth Session (second part),Provisional Summary Record of the 3378[th] Meeting,UN Doc.A/CN.4/SR.3378.

(76)按照不成文的惯例,国际法委员会每一届委员都会有来自联合国安理会5大常任理事国的名额,但在2016年底换届选举中,法国候选人福尔托(Mathias Forteau)先生意外落选,因此,该届国际法委员会在2017年投票表决第7条时并没有来自法国的委员。直至2021年4月29日,为了填补德国委员诺尔特(Georg Nolte)先生因当选国际法院法官而离任的空缺,委员会补选了一名法国委员,亦即福尔托先生。参见国际法委员会网站,https://legal.un.org/ilc/ilcmembe.shtml。值得注意的是,在2017年联大六委对该专题的审议中,法国对第7条草案提出了反对意见,认为基于特别报告员第5份报告提出的第7条草案是令人无法接受的,国际法委员会需就此作进一步研究或对国家实践作新的分析。See C.Escobar Hernández,Sixth Report on Immunity of State Officials from Foreign Criminal Jurisdiction,UN Doc.A/CN.4/722(2018),12 June 2018,para.15,p.7.

(77)国际法委员会的委员以个人身份在委员会工作,从理论上来讲,委员的投票并不等同于他们国籍国的投票,但实践表明,他们与各自国籍国政府在重要事项上意见相左的情形比较罕见(虽非绝对)。而“官员豁免专题”及“国际罪行例外条款草案”显然是各国政府都非常关注的重要事项。这一点从2017年联大六委对该专题的审议尤其是各国对第7条草案的讨论中可见一斑,其中安理会5大常任理事国皆表达了反对立场。See C.Escobar Hernández,Sixth Report on Immunity of State Officials from Foreign Criminal Jurisdiction,UN Doc.A/CN.4/722(2018),12 June 2018,para.15,p.7.

(78)See International Law Commission Sixty-ninth Session (second part),Provisional Summary Record of the 3378[th] Meeting,UN Doc.A/CN.4/SR.3378,pp.13-16.

(79)See C.Escobar Hernández,Sixth Report on Immunity of State Officials from Foreign Criminal Jurisdiction,UN Doc.A/CN.4/722(2018),12 June 2018,paras.13-21,pp.6-11.

(80)See C.Escobar Hernández,Sixth Report on Immunity of State Officials from Foreign Criminal Jurisdiction,UN Doc.A/CN.4/722(2018),12 June 2018,para.29,pp.13-14.

(81)See C.Escobar Hernández,Seventh Report on Immunity of State Officials from Foreign Criminal Jurisdiction,UN Doc.A/CN.4/729(2019),18 April 2019,para.7,p.4.

(82)特别报告员在其第7份报告中提出了第8条至第16条草案的建议,分别关于:第8条“法院地国考虑豁免问题”,第9条“豁免的确定”,第10条“援引豁免”,第11条“放弃豁免”,第12条“通知官员所属国”,第13条“交换信息”,第14条“向官员所属国转移诉讼”,第15条“协商”,第16条“公平公正地对待官员”。See C.Escobar Hernández,Seventh Report on Immunity of State Officials from Foreign Criminal Jurisdiction,UN Doc.A/CN.4/729(2019),18 April 2019,Annex II,pp.72-75.

(83)参见联合国大会:《国际法委员会报告(第71届会议)》,UN Doc.A/74/10(2019),第151段。

(84)参见联合国大会:《国际法委员会报告(第71届会议)》,UN Doc.A/74/10(2019),第186段。

(85)参见联合国大会:《国际法委员会报告(第71届会议)》,UN Doc.A/74/10(2019),第125段。2019年起草委员会暂时通过的第8(前)条草案如下:

第四部分的适用范围

本部分的程序性规定和保障措施适用于针对现任或前任外国官员的、涉及本条款草案第二部分和第三部分所载的任何条款草案的任何刑事诉讼,包括适用于依本条约草案任何部分确定豁免适用还是不适用。

(86)参见联合国大会:《国际法委员会第七十一届会议工作报告(2019年)(秘书处编写的关于大会第七十四届会议期间第六委员会讨论情况的专题摘要)》,UN Doc.A/CN.4/734(2020),第16-27段。

(87)参见《中国代表在联大“国际法周”分享中国观点和主张(一)》(2019年11月8日),https://mp.weixin.qq.com/s/XPV74c6pNhFTPcqiyv0n0A。

(88)See C.Escobar Hernández,Sixth Report on Immunity of State Officials from Foreign Criminal Jurisdiction,UN Doc.A/CN.4/722(2018),12 June 2018,para.15,p.7.

(89)参见国际法委员会网站,https://legal.un.org/ilc/sessions/72/pdfs/english/iso_belarus.pdf。

(90)参见国际法委员会网站,https://legal.un.org/ilc/ilcmembe.shtml。

(91)See C.Escobar Hernández,Eighth Report on Immunity of State Officials from Foreign Criminal Jurisdiction,UN Doc.A/CN.4/739(2020),28 February 2020,paras.11-61,pp.6-19.

(92)参见联合国大会:《国际法委员会报告(第72届会议)》,UN Doc.A/76/10(2021),第53-115段。

(93)See C.Escobar Hernández,Eighth Report on Immunity of State Officials from Foreign Criminal Jurisdiction,UN Doc.A/CN.4/739(2020),28 February 2020,para.62,p.19.

(94)参见联合国大会:《国际法委员会报告(第72届会议)》,UN Doc.A/76/10(2021),第81段。

(95)尽管国际法委员会在2022年“一读”通过该专题条款草案时未再使用记名投票,但是若干委员在发言时再次忆及他们在2017年投票反对通过第7条草案时,阐述了他们投下反对票的理由,并强调,如今在“一读”时没有举行投票并不意味着现行法律或他们的法律立场已发生了任何改变。参见联合国大会:《国际法委员会报告(第73届会议)》,UN Doc.A/77/10(2022),第69段。

(96)参见《国际法委员会2021年选举》(2021 Election of the International Law Commission),国际法委员会网站,https://legal.un.org/ilc/elections/2021election_outcome.shtml。

(97)2022年7月29日,国际法委员会在审议第73届大会报告中关于“官员豁免专题”部分时,中国委员黄惠康先生再次发言强调,第7条草案超越了国家实践且未能顾及相当一部分联合国会员国的反对意见,甚至严重违反委员会长期奉行的协商一致的决策原则,不顾委员会相当一部分委员的强烈反对以记名投票方式通过,而且这些反对立场并未因后续通过程序保障措施规则而削弱。因此,他仍然反对通过第7条草案及其评注,并希望将这次发言正式记录在案,以便为新一届委员会根据联合国会员国在联大六委发表的意见在专题“二读”时主动纠偏预留空间。参见国际法委员会第73届大会第3605次会议(2022年7月29日)现场录像,联合国网站,https://media.un.org/en/asset/k1o/k1o9d6l5gt。

(98)See Roman Anatolevich Kolodkin,Preliminary Report on Immunity of State Officials from Foreign Criminal Jurisdiction,UN Doc.A/CN.4/601(2008),29 May 2008,para.2.

(99)参见冷新宇:《国家官员刑事豁免问题引起的法律冲突及解决途径》,载《西安政治学院学报》2008年第5期。See also Huang Huikang,"On Immunity of State Officials from Foreign Criminal Jurisdiction",(2014)13 Chinese Journal of International Law 1,pp.1-11.

(100)See Arrest Warrant of 11 April 2000(Democratic Republic of the Congo v.Belgium),I.C.J.Reports 2002,pp.25-26,paras.60-61.

(101)例如,参见何志鹏:《非常时期的国际法价值——困顿与突破》,载《中国法律评论》2020年第4期。