江辉:论立法区分为法律问题与政策问题

江辉内容提要:全国人大法律委员会对法律案进行统一审议的制度及法律委以法律人为主构成,是视立法主要为法律活动的倾向。但立法中不仅涉及法律问题,亦涉及政策问题。法律问题是与法律有关的问题,包括立法程序的合法律性、将政策决策“翻译”为法律文本的法律草案起草、法制统一维护。实体上,立法中除法律问题以外的利益博弈问题,是政策问题;程序上,立法程序的启动是政策问题,它的本质是政策制定过程中的议程设定。通过对法工委是实质立法者、立法规划的性质、立法中的合宪性控制的具体分析,发现这种二分框架有利于在理论与实践上更精细与准确地探讨民主立法、科学立法等问题。文章还以慈善法立法为例对这种二分的存在与价值进行了例析。

关 键 词:立法程序 法律草案起草 法制统一维护 议程设定 利益博弈

“有关法律统一规范的问题如法律责任(刑事处罚、行政处罚和民事纠纷处理)、法律程序以及其他一些带有共同性的规范性问题,同业务方面的规定不同,涉及法律之间的平衡和衔接问题,需要由法制工作的综合部门根据各方面的意见,加以统一考虑,避免互相矛盾,互不衔接,以利于保证法制的统一。”——王汉斌①

一、问题的提出

我国立法程序中的法律委员会(“法律委”)统一审议制度②,具有其独特的优势:一方面“立法实践证明,建立统一审议制度,是维护法制统一的必要保证。”③另一方面,法律委统一审议制度使得法律委作为立法活动第一次层面的利益协调平台具有“相对远离各种利益”的优势。④但是,它背后似有一种视立法主要为法律活动的倾向。这种倾向在全国人大法律委组成人员的职业构成变化中,体现得更加明显。九、十、十一、十二、十三届法律委组成人员中,其职业生涯以法律职业为主的人员比例分别为35%(7/20)、46.2%(12/26)、54.2%(13/24)、63.6%(14/22)、68.4%(13/19)。⑤那么,这种视立法主要为法律活动的倾向,是否合理呢?

陈斯喜认为,“我国的立法协调,通常在三个层面进行:第一个层面是专门委员会和法制工作机构,即法律委员会和有关专门委员会、法制工作委员会和国务院法制办;第二个层面是常委会国务院领导或其他机关领导(如军委领导、最高法院或最高检察院领导);第三个层面是中央政治局常委会。”⑥如果我们将立法中涉及的问题区分为法律问题(对应于立法活动为法律活动)和政策问题(对应于立法活动为政策制定活动),那么就第一个层面的立法协调,我们似可合理地设问:第一,为了第一个层面中的法律问题协调,在已经有法律人绝对主导的国务院法制办和法工委双重协调机制基础上,是否有必要以法律人为主组成法律委以“维护法制统一”;第二,在充分意识到法律委统一审议制度下其他专门委员会作用有限,及立法高度依赖知识、经验和信息⑦的背景下,以法律人为主的法律委,能否胜任第一个层面中的政策问题协调?

如果立法涉及的问题在性质上存在不同,那么对问题基于其性质进行区分,就是讨论其他命题的前提条件。面对民主立法、科学立法、人大主导立法、党领导立法等实践和理论命题,如果能够区分立法中涉及的问题性质进行讨论,似乎会更加清晰。为此,本文尝试将立法中的问题区分为法律问题与政策问题。法律问题是指那些与法律有关的问题,英文中的“legal issues”可以相对准确地描述法律问题的范畴。虽然从理论上来说,尚无任何迹象表明对“法律”作出了能被普遍接受的定义⑧;但在多数情况下,将问题识别为法律问题可能争议不会太大。例如,法不溯及既往、法律之间的协调统一、无罪推定等,属于法律问题并不会存在争议。而政策问题则是指那些与政策有关的问题。这里的政策,需要借鉴政治学对公共政策的定义⑨,是指为了达到特定目的而由政府作出的影响一个社会部分或全体利益的决定;它是“政治的产物”。⑩也就是说,立法过程中促进公共利益目标的利益博弈的问题,就是政策问题。虽然德沃金是在相对于原则、规则意义上使用“政策”这一概念,但他对政策概念的描述体现了政策的本质,即“它们规定一个必须实现的目标,一般是关于社会的某些经济、政治或者社会问题的改善”(11);“通过表明一项政治决定促进或保护了作为整体的社会的某些集体性目标,政策的论点证明这项政治决定的合理性。”(12)也就是说,立法中政策问题的解决,意在通过对涉及个体或集体的利益调整以实现促进某些经济、政治或社会改善的公共利益目标。需要注意的是,本文对“政策”一词的使用,虽然相关,但区别于我国法学界的以下两种使用:一是用“政策”指立法或司法背后的指导原则,如“为进一步落实宽严相济刑事政策……”(13)二是作为与形式意义上的法律相对的党或政府的非法律性文件,强调其不确定性、不稳定性、随意性、专断性等特征,如“从政策博弈到立法博弈”就是在这个意义上使用政策一词。(14)

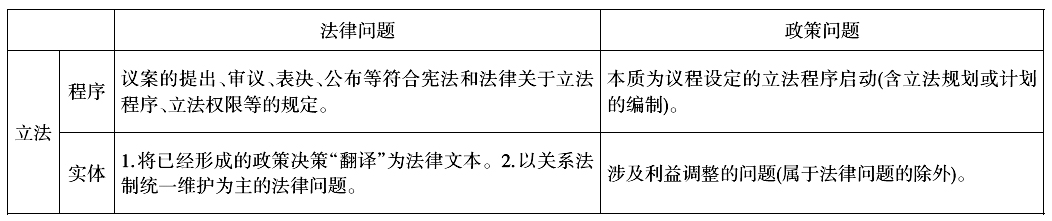

如果将立法分为程序和实体两个方面,那这两个方面各自涉及的法律问题与政策问题,可以大体总结如下表所示。下文将按照以下结构展开:第二部分介绍立法中的法律问题;第三部分介绍立法中的政策问题;第四部分阐述这种二分的意义;第五部分则是以慈善法立法为例介绍这种二分及其价值;最后是结语。

二、立法中的法律问题

(一)立法程序的合法律性

美国最高法院在INS v.Chadha一案(15)中,阐述了实质性遵守宪法规定的立法程序的必要性与意义。该案背景事实是,美国众议院根据《移民与国籍法》第244(c)(2)条的授权以简单决议(simple resolution,仅众议院一院多数通过的决议)形式,否决了总检察长根据该法第244(a)(1)条作出的暂停驱逐查达(Chadha)出境的决定。查达认为《移民与国籍法》第244(c)(2)条违宪。(16)美国最高法院首席法官伯格(BURGER)代表法院作出的判决认为,国会任何一院采取的行动,在事实与法律上是否属于立法活动,不取决于它的形式,而是取决它其中是否包含应在性质与效力上被认为属于立法行为的事务。总检察长根据《移民与国籍法》第244(c)(1)条向国会报告的行为类似于一个法律案,众议院根据《移民与国籍法》第244(c)(2)条的授权作出否决总检察长决定的决议,是一个立法行为;因为如果没有第244(c)(2)条的授权,在总检察长已经作出决定后众议院或参议院并不能要求驱逐查达,要达到众议院根据第244(c)(2)条的授权否决总检察长决定的同等效果,只能通过立法修改《移民与国籍法》第244(a)条中确立的标准或废除第244条或采取其他立法措施而达到。(17)而立宪者在立法程序中要求两院表决通过与总统批准程序是有其宪法功能的,总统批准程序可以让行政机关免于国会干扰,并使全体人民免于未经认真审议的法律侵扰。而两院通过则可以保证法律案能够经过完全研究与讨论。(18)《移民与国籍法》第244(c)(2)条授权国会一院规避宪法规定的立法程序以简单决议形式事实上进行立法活动,因此违宪而属无效。

就我国而言,宪法、立法法和其他法律对立法程序作出了明确规定,立法中严格遵守这些规定,亦属于立法中涉及的法律问题。与INS v.Chadha 一案类似的问题在我国亦存在,即“有关法律问题的决定”的性质与效力问题。“我国部分法律明确规定,对于特别重要或对公民权利义务影响很大的制度,必须由法律创设。如,《商业银行法》第29条、第30条明确规定,个人、单位存款只有‘法律’另有规定的情况下,商业银行才有配合其他单位进行冻结的义务。……这就直接涉及一个问题,未遵守立法法规定的立法程序,如主席令公布,而作出的有关法律问题的决定是否属于只能由‘法律’作出例外规定的‘法律’。”(19)根据宪法和立法法关于基本法律由全国人大而非全国人大常委会行使制定权的规定,在立法中决定立法机关主体亦是立法中十分重要的法律问题。对于行政立法与地方立法来说,遵守宪法和法律中关于立法权限和立法程序的规定,因宪法和法律相对于行政立法与地方立法的“上位法”特性及我国法规规章备案审查制度的存在,其法律属性则更加明显。

(二)法律草案起草主要是一种法律活动

法律草案起草,是指将政策意图转化“翻译”为法律草案文本的过程,这个过程持续于整个立法程序中对法律草案的反复修改。“在此,政策被翻译为法律概念,并以立法文本的形式呈现。”(20)在将政策意图“翻译”为法律文本的法律草案起草过程中,不可避免会影响政策决策;曾任英国首席法案起草专员的格兰维尔·拉姆爵士说,“法案的实质内容、形式、政策和法律是不可能截然分开的”(21);甚至有学者认为法案起草人员应该在法律草案起草过程中对政策制定主动起到积极作用。(22)但是,从性质上来说,法律草案起草阶段的政策形成与政策意图“翻译”为法律文本是两个性质上截然不同的活动。前者涉及的是政策问题,后者则属于典型的法律活动。这种性质上的不同,可以从普通法系国家和地区的法律草案起草过程中很清晰地看到。(23)法案起草专员起草法律案,是从有关政府部门将“起草指示”交给起草专员开始,起草专员要反复与负责相关业务的政府部门官员沟通。对于法律草案起草,“政府部门的工作人员对法案的实质内容和其中涉及的政策向他们的部长负责。而起草专员则就以正确和合适的形式将政府意图用法律语言表达出来向部长、财政部、内阁、议会负责。”(24)换句话说,法律草案起草过程中的政策决策是由负责业务的政府部门及政治领导负责的;而政策“翻译”为法律文本的法律草案起草则是由法案起草专员负责的。二者性质的不同从负责主体不同可以很清晰地看出来。

法律草案起草属于法律活动而不是属于政策决策,它背后的原因在于:第一,法律草案起草承担着法制统一的维护功能。最直观地说,法律草案起草应处理好与现行法律的关系,如对于同一个事物的描述,应与现有法律一致。(25)更进一步地说,“法案起草专员……更是我们法律秩序传统价值的体制内守护者,如法不溯及既往、授权的审慎运用、尊重人民自由等。当他们发现有关政府部门的‘起草指示’与他们守护法律秩序的天然职责相悖时,他们可以将有关问题交给法律事务官处理。……如果他们同意法案起草专员的意见,他们可以和负责有关法案的部长探讨。”(26)在很大程度上,这亦是我国的情况。(27)第二,法律文本的特殊性与法律草案起草的专业性,也使得法律草案起草是一种法律活动而不是政策决策活动。法律文本,它区别于文学作品、教科书、宣言、报刊通讯文章等,应保证清晰、准确、不模糊,以确保法律的可预见性。(28)鉴于法律文件本身的特性,起草的法律草案应尽可能满足确定性的要求,不存在歧义。(29)法律草案起草过程中,要保证法律文本将政策制定者的意图精确地反映出来,并且这种反映能够经得起“充满敌意”的律师的详尽推敲(30);这是一个高度专业化的工作,“要成为一名合格的起草专员,多年的培训和经验是必不可少的。”(31)

(三)立法中的法制统一维护问题

从文首全国人大常委会原副委员长王汉斌经彭真同志同意就海上交通安全法和统计法两个法律草案的修改问题写给国务院副总理万里的信中的内容,

既可以非常清晰地看到将立法中涉及的问题分为法律问题与政策问题(信中所说的“业务方面”)的主张,也可以看到在实体上立法所涉法律问题的主要内容,即立法应确保法制的统一。这具体包括:一是维护法律体系内部和谐一致,处理好当前立法活动对整个法律体系的影响,避免法律之间的冲突。“立法者如就某一事项新订法律,不仅必须斟酌与其相关的法律,以便在整个法律中确定其地位,同时也必须衡量其所规律的法之内容,以求其与相关的法律配合,使之能与法的整体结构相配合,而借着法律体系的整体作用以发挥其个体效能。”(32)二是维护法律自身的价值体系,具体如,确保法律的合宪性、法律体系中被广泛接受与维持的基本原则(如法不溯及既往等)不被破坏。“而立法的范围必须受制于宪法秩序,受制于根深蒂固的法之一般原理,譬如信赖保护或诚信原则,遵守公序良俗、公益原则、适当与比例原则等,或受制于达成行政目的的必要范围”。(33)三是维护法律体系的自身结构,如我国法律责任中刑事责任、行政责任、民事责任的区分以及这三种责任承担时的优先顺序。

三、立法中的政策问题

(一)立法的本质是一种调整利益的政策制定

“立法并不是一个法律起草机构的静态文本输出,而是一个动态的社会和政治过程。”(34)“彭真同志说,立法就是在矛盾的焦点上砍一刀。”(35)在这个意义上,立法是一种调整利益分配的政策制定活动;也就是我们通常所说的立法是一种利益博弈。(36)按照我国传统法学理论,将法定义为“取得胜利并掌握国家政权的统治阶级意志的体现”(37),立法则是将统治阶级的意志转化为国家意志,以规范社会生产生活的活动。在这个意义上,立法的本质亦是一种处理利益调整的政策制定活动。不过需要注意的是,鉴于我国的政治体制与实际权力运行机制,以及学术研究的偏向,有意或无意的,立法被作为一项独立的概念所强化,不像有些西方国家将立法本身视为政策制定。但即便这样,在我国语境下,立法始终稳定地与重大决策、“改革”等政策决策概念联系在一起,如“要把常委会的立法工作与党中央、国务院对改革、发展和稳定的重大决策结合起来,改革发展的重点也是立法的重点。”(38)要提高立法科学化、民主化水平,使法律准确反映经济社会发展要求,更好协调利益关系,发挥立法的引领和推动作用。(39)“实现政治决策与立法决策协调同步,注重从制度上、法律上解决改革发展中带有根本性、全局性和长期性的问题,确保党的路线方针政策成为社会一体遵循的法律规则。”(40)

事实上,我国的立法实践亦是将立法作为政策决策活动看待的,并根据实际权力运行机制中的政策决策权限确定决策主体。“文化大革命”结束后的1979年3月8日至7月1日三个多月内选举法、地方组织法、法院组织法、检察院组织法、刑法、刑事诉讼法、中外合资经营企业法七部法律从起草到通过的制定过程可以非常鲜明地看到立法的这种政策决策属性。在这七部法律制定过程中,我们可以反复看到全国人大常委会法制委员会作为法律草案的起草单位就法律草案中的重大问题向党中央请示。(41)例如,就地方组织法制定中是否取消“革命委员会”和县级以上地方人大是否设立常委会,当时兼任全国人大常委会法制委员会主任的彭真同志专门向党中央写了请示报告,提出了三个备选方案及倾向性意见的理由。邓小平、华国锋、胡耀邦等都作了批示,同意全国人大常委会法制委员会关于县级以上地方人大设立常委会并恢复人民委员会的倾向性方案;随后全国人大常委会法制委员会据此对地方组织法草案进行修改。(42)

美国关于立法的本质的各种理论认识,都是建立在立法是调整利益的政策制定基础上的。以其中影响较大的四种理论为例:第一种理论称为“多元论”,它以社会由不同的帮派(faction)组成作为出发点,认为立法是由有着不同价值观点与利益诉求的帮派在立法过程中妥协而形成的大家都能接受的政策选择结果。第二种理论是“公共选择理论”,它是建立在经济学假设个体理性自私(但不必然自利(43))的基础上,认为立法是个体选择累加的结果。具体说,因为经济学中所说的外部性问题,立法在很大程度上由政策后果的集中度所决定,即立法中的政策后果如果是集中地使一小部分人的受益、大部分人平摊很少的损失,则这样的立法就容易通过;如果政策后果是集中地使一小部分人受损、大部分人平摊很少的受益,则这样的立法就基本不可能通过。第三种理论是“程序理论”,它建立在自由主义的基础上,认为国家应最少干预,因此立法本质上是设置程序障碍,只有那些社会确实必要的政策才能通过立法设置的重重障碍成为法律。这一理论仍然是以“政策”能否通过重重障碍来认识立法活动。第四种理论是“审议理论”,认为立法活动本质上就是一种审议,即各方通过立法过程对问题进行深入的辩论与审议,最终达成一个理性的决定。虽然它认为保障立法中的审议本身是立法程序的价值追求,但它仍然是依托于对政策的审议,经过审议决定政策。(44)

(二)立法程序的启动本质上是政策制定中的议程设定

“能否影响决策过程固然是权力的一面,能否影响议事日程的设置则是权力更重要的另一面。”(45)在公共政策学领域,议程设定作为政策制定过程中的独立一环已被普遍认识。同时,“1930年代开始,美国很多公法学者开始同意,法律是社会政策的制定与阐述”;(46)并且,政府的统治早已进入一种通过制定法统治(ruling by statute)的状态(47),“行政首脑可以通过行政命令、条例甚至国际条约来制定政策……但行政首脑经常发现,通过制定法来制定政策而不是绕开立法机关自行行事,是更好的选择。”(48)“即便关于成文法通过后并不能决定全部政策问题的论断很有说服力,但事实是国内政策的重大变化通常需要新的立法。”(49)因此,当立法被认为是最重要的政策制定形式时,立法程序启动是政策议程设定的本质属性也就被认识。事实上,我国的公共政策学研究,亦是遵循这一思路,例如在《网络时代政策议程设定机制研究》一文中,将议程设定定位为对立法进程的影响。(50)但在法学研究中,“长期以来,由于法学界大都将政策限定于政党政策意义上并基于历史的原因对于公共政策与法律的界限坚持刚性的区分,一定程度上倾向于法律和政策的分离甚至分立,因此较为审慎地将公共政策的相关理论与法律制度的理论相结合。”(51)为此,专门研究立法议程创建的博士学位论文,只能从法律制度与公共政策的内涵具有核心相似性,都是公共事务管理的规范和准则;二者创设主体具有较大程度的重合性;二者的影响因素具有相似性等角度论证公共政策学中的议程设定理论可以适用于立法议程创建。(52)应当说,我国法学界在概念上对法律与政策进行严格区分以及学科上的这种划分,不能改变现代社会立法已经是政策制定最重要(甚至也是最主要)形式的客观现实,也不能改变立法程序启动(立法议程创建)应遵循政策议程设定规律的现实。

当我们认识到立法程序启动的本质是政策制定过程中的议程设定时,就会发现它并不是关于法案提出权的法律问题。美国总统没有法律案的提案权,但总统对立法程序的启动有着极大的影响力、甚至说是控制。不论美国总统所在政党是否在国会两院具有多数,美国总统在国会立法中,是最为主要的立法动议者(53);“总统的国情咨文在很大程度上决定了这个国家的政治议程……在现代,国会制定的法律大概有60%是由总统动议”(54);更为激进的观点认为,对于重要立法来说,美国总统甚至是唯一的动议者。(55)相较之下,议员虽然有法定权利提出法律案,但它并不能确保议题因此而纳入政策议程,美国国会议员每两年会期内提出的法律案是八千至一万件,但真正能最后获得通过的则只有四百至八百件。(56)对于我国的情况,后文将在讨论作为立法程序启动重要机制的立法规划编制的性质时进行详细说明。

(三)立法中法律问题与政策问题的关系

立法作为政策制定的一种形式,使得作为立法结果的法律本身即为政策的一种。这从根源上使得立法中涉及实体内容的一些法律问题与政策问题很难区分,因为立法中一些法律问题的解决通常不可避免地会涉及利益问题。例如,在法制统一维护的过程中,宪法价值的维护本身就是一个高度政策化的问题;严格限定只处理法律问题而不牵扯政治问题的美国最高法院的违宪审查常被认为具有政策制定功能。(57)鉴于法律问题具有一定程度的形式判断标准,从技术上,我们可以采取如下策略予以解决这种混淆:当立法中的某一实体问题涉及利益问题时,首先判断其是否落入法律问题的范畴,只有不落入法律问题范畴的利益调整问题才将其视为政策问题。这一技术策略背后的价值基础是法律至上,即承担社会整合功能的法律体系已经确立的利益调整格局优位于尚在博弈中的利益。

同时,还要注意到立法中有的问题兼具法律和政策属性。《中华人民共和国民法总则》立法过程中限制行为能力人的年龄起点问题比较典型:一方面,限制行为能力人与无行为能力人是民法上一个较为技术的划分,同时它也涉及与《中华人民共和国侵权责任法》第38条和第39条的协调统一问题,因而是一个法律问题;另一方面,正是因为《中华人民共和国侵权责任法》第38条和第39条对学校等教育机构的儿童安全监护注意义务标准是以限制行为能力人与无行为能力人进行区分,《中华人民共和国民法总则》关于限制行为能力人年龄起点的修改,将直接影响学校等教育机构的儿童安全监护注意义务标准,改变风险分配,对家长、学校、儿童的利益进行直接调整,因而它又是一个政策问题。面对这种具有双重属性的问题,应尽可能地法律问题归法律,政策问题归政治,要避免交叉论证解决方案的倾向,避免以法律论证来说明政策问题解决方案的合理性。例如,基于限制行为能力人在民法上实施民事行为的法律效力(是一种法律论证)而得出“这样规定是为了更好地尊重未成年人的自主意识”(58),立法时对限制行为能力人年龄起点下调带来的学校等教育机构的儿童安全监护注意义务的调整(政策问题)只字未提,并不妥当。

四、立法区分为法律与政策问题的意义

立法中的法律问题与政策问题,在面对科学立法、民主立法、依法立法、党领导立法、人大主导立法等时,具体要求并不相同。很显然的,立法中的法律问题,例如学者所探讨的全国人大能否通过行使立法权修改宪法问题(59),很难说可以通过民主的方式、党的领导方式或其他政治方式解决。当部分基于“大部分法律是由国务院相关职能部门提案并负责起草”而认为“政府部门强势主导立法”(60),并为人大主导立法提出“综合性、全局性、基础性的重要法律草案,可以由有关的专门委员会或者常务委员会工作机构组织起草”的“药方”时(61),可能并没有充分考虑到法律草案起草过程中的政策形成(区别于作为法律问题的法律草案起草)需要业务主管部门的经验、知识和信息,而不仅仅是法律技艺。(62)只有认识到立法中涉及的问题需要区分为法律问题与政策问题,才能准确认识和评价立法活动;并认识到法律问题与政策问题因性质不同而遵循不同规律,才能更为合理地指导立法活动,真正实现科学立法与民主立法的精细化,确保高质量的立法。本部分将重点从法工委是不是实质立法者、立法规划的性质、法律的合宪性控制三个例子来说明将立法区分为法律问题与政策问题的意义。

(一)作为一种认知框架的理论需要

将立法区分为法律问题与政策问题,毫无疑问有助于从理论上更加客观地认识和评价立法活动,使我们摆脱对直观经验判断的依赖,并进而提出更有价值的制度完善建议。举例来说,大家讨论的法工委作为实质立法者的问题,作为多年地方人大工作者和法学博士的卢群星,

基于其经验与理论分析,认为当“立法工作者基于历史、现实和制度的多重理由,实质性地塑造着立法过程并进而将自己送上‘隐性立法者’的神坛的时候,同时也埋下了有关正当性的诘问和挑战”(63);并提出了建立“立法之友”(类似于立法者助理)制度以解决以法工委为主的立法工作者作为“隐性立法者”的问题。(64)青年学者王理万则认为,“立法权经由‘全国人大→常委会→委员长会议→法工委’的转移路径,最终致使立法过程依赖于法工委的辅助”(65);作为解决方案,通过立法助理等方式强化立法机关决策权是解决立法官僚化的途径。(66)据此,法工委是实质立法者似乎是一个做实的事实,而通过立法助理等制度强化立法机关似乎又是必由之路。

但是,当认识到立法应区分为法律问题与政策问题后,这样的结论可能需要更谨慎与深入的实证研究:首先需要研究的就是,立法中的政策问题在多大程度上受法工委的影响。如果实证研究表明,就政策问题,在议程设定、备选方案的提出、最终决策方面,法工委扮演的是主导者、甚至是决策者的角色,那明显属于立法权力的错配,即便不考虑民主正当性的问题,法工委的人员构成造成的经验与智识局限也无法承担这种角色与功能,因而需要进一步反思造成这种现象的原因。其次需要研究的是,立法中的法律问题在多大程度上受法工委的影响。如果实证研究表明,法工委在法律问题上并没有发挥主导作用,或者说法工委没有承担维护法制统一的职责,而是被政策问题的民主决策所裹挟或者受其他因素影响,那结论可能不是法工委作为实质立法者对立法产生了与其地位不相称的作用,而是法工委在立法中没有发挥应有的作用。再次,如果法工委对政策问题产生了与其地位不相称的影响,那它是独立产生这种影响,还是通过与全国人大法律委统一审议法律案结合产生这种影响(也就是陈斯喜谈到第一层面的立法协调时并没有区分法工委与法律委(67))。如果是后者,给立法者配备立法助理在很大程度上并不能改变现状,因为单一的立法机关组成人员并不能对全国人大法律委这一机构的“决策权”产生实质影响;更现实的建议则可能是改革全国人大法律委对法律案的统一审议制度强化其他全国人大专门委员会在法律案审议中的作用,或从全国人大法律委的人员配备等方面提升其政策问题的决策能力。换句话说,当我们笼统地说法工委是实质立法者,对立法有着与其地位不相称的影响力,需要予以警惕、并进行改革完善时;相关建议可能并没有对立法活动中的政策问题决策提出更好的机制,相反却损害了法工委对立法中法律问题的处理应承担的功能。

(二)法律问题和政策问题的解决遵循不同客观规律的现实需要

作为一般性原则,虽然政策问题有时也强调应“正确”(68),但它更多是偏向民主原则(69),主要是通过政治方式解决,政策制定兼具妥协和说服特征(70);但对于法律问题,因为存在法律体系这一相对稳定且确定的评判标准,类似于司法适用法律一样,它主要通过法律技术与说服寻找到合法律的解决方案,而不是以民主表决方式进行妥协,很难说它可以通过政治方式解决。如果将法律问题与政策问题交织在一起不加区分,就容易出现要求政策问题遵循法律活动规律、法律问题遵循政策制定规律的错位问题。例如,有人以科学立法批评刑事立法时说,“从法治角度看,回应媒体对重大事件的报道而进行激情立法和案例立法都是非理性的集体意识的产物,是立法的误区。”(71)立法程序启动是政策制定过程中的议程设定,属于典型的政策问题,主要是以民主的方式决定。立法机关回应媒体对重大事件的报道启动相关事项的立法程序进行“激情立法和案例立法”,不仅具有民主正当性,实际上也符合政策议程设定的客观规律(72);它并不属于法律问题而应受“法治角度”的批判,它更多属于政策问题而落入民主立法范畴因而也不属于“科学立法”的批判对象。因此,区分立法活动中的政策问题与法律问题具有强烈的现实意义。以下就以将立法规划视为政策问题还是法律问题产生的不同予以具体说明。

理论上“对立法规划的性质是什么,迄今尚没有出现一个有说服力的共识性观点。”(73)有观点认为,立法规划是一种准法的规范性文件,它具有法的性质,但又不是完全意义上或典型意义上的法,而是特殊意义上的法。(74)以立法规划作为博士论文研究对象的研究者认为,立法规划是政策性、程序性与技术性的结合:立法规划是立法政策的制度化和具体化;同时立法规划是立法过程的重要阶段,具有非正式程序性的特点;立法规划是在立法预测基础上对立法时机与立法秩序的宏观把握,是一种宏观的立法技术。(75)学者梳理总结的观点还有,实践认为立法规划具有立法准备的性质,还有理论认为立法规划具有管理或者计划的性质;但在立法规划是立法预测这个问题上具有共识。(76)除了立法规划的政策性外,这些观点主要是从立法过程的视角认为立法规划属于立法技术的范畴。基于对立法规划这一性质和作用的反思,有学者主张应将立法规划改革为由立法提案主体编制的立法项目建议(77);还有人主张应将立法规划作为立法程序的组成部分法定化(78);在认识到立法规划的政策性同时,却建议就将立法规划制度法定化;并且在立法规划权限体系中确立全国人大常委会立法规划权的至上性……(79)

那这样的认识与建议合理吗?从它的编制过程和作用角度,虽然立法规划编制过程可能也可以解决部分法律问题(80),但似乎把立法规划作为立法程序启动中的一种,定性为政策制定过程中的议程设定更符合它的本质,据此提出的完善建议才可能更合理一些。

首先,将立法项目列入立法规划并不是议题列入政策议程的唯一标志、亦不是必要步骤,它只是议题列入政策议程的一个强烈信号,使议题进入各政策制定参与者的视野,在各政策制定参与者之间就议题应进入政策议程达成一定共识。在这个意义上,将立法项目列入立法规划不应是立法程序的必然环节,更扮演着与立法提案主体正式提出法律议案完全不同的作用。

其次,不同角色通过不同渠道和不同方式参与立法规划的编制,它符合政策议程设定由政策制定各参与主体共同参与并发挥作用的本质特征。在立法规划的编制过程中,存在着立法机关工作机构(现为法工委为主)、各立法提案主体(全国人大各专门委员会、国务院、最高人民法院、最高人民检察院、中央军事委员会、对全国人大代表议案的考虑)、国务院各部门(政策执行部门)、地方政府、专家学者(但相对局限于法律专家)、社会舆论(对媒体立法需求报道的整理)、党中央等的参与、讨论、妥协等。

再次,立法规划在实践中的“预见性”不足符合政策议程设定的“时间窗口”属性。政策议程设定源流理论的提出者约翰·金登认为,议题纳入议程具有“时间窗口”属性,因各种原因会使已经进入议程的议题掉出议程;这些原因具体如,政策制定参与者认为已经采取了措施解决议题所涉问题,政策参与者认为无力解决问题,使议题进入议程的事件随着时间流逝使政策参与者对其关注度下降,人事变动引起的关注点变动,客观上无法提出备选方案等。(81)借鉴约翰·金登的分析,就可以理解为什么我们一些立法规划项目无法完成。如十届全国人大常委会立法规划中的初级卫生保健法(十一届为基本医疗卫生保健法)未能完成的原因,是客观上无法提出政策方案造成的。政策议程设定的这种客观属性决定了立法规划作为政策议程设定的成果必然无法完全完成,这就能理解为什么立法规划是“预期的、指导性的”(82)而不(能)是指令性的,也能理解基于立法规划的完成率来批评立法规划制度(83)实际上对立法规划本质属性的误解。

第四,立法规划由党中央讨论批准符合我国政策制定及政策议程设定中党中央具有最高决策权的政治体制及实际权力运行机制。在这个意义上,将其作为立法程序的必要环节法定化,或确定全国人大常委会在立法规划权方面的至上性,将与其政策议程设定的本质属性不符。

第五,正确认识立法规划的议程设定本质,才能对立法规划制度的完善提供有价值的研究方向。例如,议程设定的政策制定参与者的多方参与属性,实际上要求立法规划的制定应建立更广泛的参与机制。部分地方人大制定立法规划向公众征集项目就是这样一个努力与尝试。又如,立法规划编制本质是一个政策问题而不是法律问题,那么在立法规划编制过程中如何在法律(学)专家的参与之外,尽可能扩大相关政策领域专业人士的参与,则需要予以重视。

(三)保证法律合宪的需要

虽然立法的“专业性”被不断强调,但这种强调是将立法活动的政策属性与法律属性杂揉在一起的。有时我们会过分地强调法律属性,导致出现法律技术无法承受政策之重的结果;有时我们会过分强调政策属性,导致法制统一的破坏与法治作为独立价值的减损。充分认识立法活动中的法律问题应予独立并恰当地赋予法律活动可以承担的功能,才能使立法活动更加符合科学规律,提高立法质量。例如,就法律草案起草这一典型的法律活动,从理论上,它应该作为一个独立的领域被研究;从实务上,它作为专业技术的内在规律应被充分尊重和重视。在我国语境下,将立法活动中的法律问题独立对待还有其特殊的意义,即保证法律合宪的需要。

对于如何保证法律的合宪性,即便在美国司法违宪审查较为成熟的国家,也不能仅仅依赖于法律通过后司法个案中的违宪审查。立法过程中的合宪性控制十分重要,并且这种合宪性控制也是可行与有效的。为保证立法的合宪性,对于公法案,美国立法程序中要求,委员会在对法案审议后向全院提交的报告中,必须明确阐明国会制定该法律的权力的宪法依据。(84)1998年英国人权法制定后,其第19条要求提出法案的部长在议会两院二读前应提交法案是否符合人权要求的报告;2001年议会两院建立人权联合委员会,负责对拟审议的法案是否符合人权保护要求提出报告。(85)在芬兰,法律的合宪性最主要是通过在立法过程中的事先控制完成,而事先合宪性控制的主导机构是议会宪法法律委员会(Constitutional Law Committee)。(86)法国宪法委员会行使合宪性审查又以事前审查著称,法律由国会通过后,总统尚未公布之前,视法律种类由宪法委员会强制审查或任意审查。(87)虽然有观点认为法国宪法委员会成员之选任无任何条件,不强调其法律背景并有政治化的倾向(88);但这并不妨碍法国宪法委员会在推动法国法律秩序宪法化中的巨大作用——在法国第三、四共和时期,法律被认为是公意的表达,这意味着议会权力的至上性和神圣化,宪法的最高性同样也不可能实现,随着宪法委员会合宪审查实践的不断深入和扩展,宪法逐渐地成为凝聚一系列宪法价值的规范和原则的体系,这一最高规范使各权力机关间的制衡和公民基本权利的保障结合统一起来,使得政府在宪法下活动。(89)

虽然我国现行宪法并没有对宪法关于法律不得同宪法相抵触的规定设置任何实质上或程序上的追究机制(90);但不并能否认实践中已经事实上存在这样的做法。研究表明,在我国立法程序中,全国人大法律委在履行法律草案统一审议职能时,依据宪法文本审议法律草案,维持、确认和提高法律草案合宪性,使宪法文本在审议过程中呈现出了“高级法”的形态,与宪法文本抵触或没有宪法依据的法律草案条款必须进行修改或者整条删除,在一定程度上起到了合宪性控制的作用。(91)除了这些较为显性的程序或机制外,法律职业共同体在立法过程中存在着无意识的合宪性控制。而十九大报告明确建立合宪性审查制度,2018年全国人大法律委员会更名为全国人大宪法和法律委员会,我们有理由相信,立法过程中的合宪性控制会得到强化。

五、立法区分为法律问题与政策问题的例析——以慈善法立法为例

本部分将从实体内容角度,以慈善法立法为例验证法律问题与政策问题的二分(限于篇幅程序部分的验证略去)。我们先对慈善法与全国人大内司委提请全国人大常委会审议的慈善法草案进行文本比对,

同时参考法律委审议慈善法草案的三份报告(2015年12月21日修改情况的汇报、2016年3月13日审议结果的报告、2016年3月15日修改意见的报告)中明确说明的对慈善法草案的修改,将可能产生实质法律意义的修改予以标记。经整理,其中共涉及36处修改,涉及政策问题的修改共18处,涉及法律问题的修改共18处。

涉及政策问题的18处修改:第一,涵盖了慈善法立法所要解决的主要政策问题:①定向募捐的规范问题(第21、28、29条(92)的两处修改);②公开募捐问题(允许备案后异地公开募捐、将民政部门的公开募捐平台统一到民政部、公开募捐统一备案管理)(第23、24条1处修改);③诺而不捐问题(第41条);④慈善信托备案为税收优惠前置条件(第45条);⑤慈善组织的年度支出与管理费用标准问题(第60条);⑥慈善捐赠税收优惠的具体化问题(大额慈善捐赠结转三年内抵扣企业所得税及实行特殊税收优惠政策)(第80条)等。第二,立法过程新出现的政策问题:①中华慈善日从3月5日修改为9月5日(第7条);②慈善组织的定义增加面向公众开展慈善活动的要求(第8条);③已成立非营业性组织认定为慈善组织的条件和程序(第10条);④国企捐赠问题(第43条);⑤慈善信托受托人从金融机构缩小为信托公司(第46条);⑥将不得作为受益人慈善组织管理人员的近亲属修改为利害关系人(第58条);⑦有权决定不公开信息的主体删除了受益人但增加慈善信托的委托人(76条);⑧增加规定捐赠人对慈善项目要冠名的应经受益人同意(第90条);⑨法律责任的调整(第100、101条三处修改)。

法律问题的修改18处:第一,共9处为法律草案起草问题:①对法律文本章节体例的调整;②将需要法律适用后产生的法律后果直接在法律文本中体现,具体包括第13条明确年度工作报告的内容,第15条明确不得对受益人附加违反法律法规和社会公德的条件,第44条明确慈善信托为公益信托,第59条增加规定受益人应按照协议使用捐赠财产;③澄清立法意图,第36条将捐赠者“应当提供产品合格证书或者质量检验证书”修改为“应当依法承担产品质量责任和义务”;④纯粹的文字修改,包括第16条将高级管理人员修改为负责人,第36条可捐赠的财产增加列举房屋;⑤统一的立法技术问题,第116条将治安管理处罚与刑事责任问题统一规定。第二,共2处为法律衔接问题,具体包括:①明确第40条不得利用慈善捐赠宣传烟草等法律禁止的产品与事项(主要与广告法衔接);②第50条明确慈善法关于慈善信托的规定与信托法的关系。第三,共4处为维护法律体系内在一致性问题,具体包括:①第16条不得担任慈善组织负责人的情形限定刑罚执行完毕未逾五年为故意犯罪;②第18条参照公司章程的优先性将慈善组织终止时由民政部门主持转移剩余财产修改为优先根据其章程转给宗旨相同或者相近的慈善组织;③第18条参照公司注销的规定增加规定慈善组织终止后应办理注销登记;④第92条根据规章制定权限依据立法法规定删除县级以上人民政府民政部门依法制定慈善监督管理规章的职责。第四,共3处为维护某一法治价值问题,具体包括:①第20条为限定配套法规的层级而增加规定慈善组织的组织形式、登记管理的具体办法由国务院制定;②第93条为审慎采取行政监督检查措施而将查询慈善组织金融账户的批准权限从县级以上民政部门负责人修改为县级以上人民政府;③第94条为审慎采取行政监督检查而将有权检查慈善组织的人员从民政部门工作人员限定为县级以上人民政府民政部门工作人员。

虽然以上的整理和分析难免存在纰漏和不准确之处,并且它也无法将慈善法起草阶段的政策形成纳入考量;但它已经说明将立法中对法律草案的修改区分为因政策决策变化对法律草案的修改与基于法律问题的判断对法律草案的修改,符合实际情况。并进一步分析,可以说明:第一,我国的立法机关审议程序具有政策形成功能:例如,明确了慈善组织经备案后可异地公开募捐;确定将民政部门的公开募捐平台统一到民政部;一定程度解决了慈善捐赠税收优惠的具体化问题等。第二,立法过程中法律问题的处理维护了法律体系内部的一致性与特有的法治价值。例如,根据规章制定权限由立法法规定删除县级以上人民政府民政部门依法制定慈善监督管理规章的职责等。第三,立法中的政策问题较法律问题可能更难达成共识:18处法律问题要不然只在法律委的审议报告中出现一次、要不然从未出现。但慈善立法中的几个主要政策问题,如公开募捐问题、慈善组织的年度支出与管理费用标准问题等,都出现在法律委的审议报告中两次以上。

六、结语:二分的背后

立法二分为法律问题与政策问题,从更深层次来说,它反映的是现代社会法律至上与人民主权的内在张力。法律体系作为一种既定存在,特别是成文宪法的存在,以立法中法律问题的形式,构成以民主方式解决政策问题的限制。而面对现代社会的剧烈变动与价值多元,立法作为一种必然需求,它通过以民主方式解决政策问题实现了法律的发展与变化,避免了法律体系的静态走向革命。本文只是从相对技术的层面,对立法二分为法律问题与政策问题进行了探讨。从更深层次的角度来说,可能需要对它背后的历史与政治哲学问题进行深入研究。

王磊教授对本文写作进行了悉心指导,侯晓光博士、两位《清华法学》匿名评审专家对本文提出了建设性的修改意见,本文最初想法亦得益于与何宝玉先生等师长的讨论,康骁博士等亦对本文提出修改意见,在此一并感谢,当然文责自负。

①《彭真传》编写组:《彭真传》(第四卷),中央文献出版社2012年,第1584-1585页。这是全国人大常委会原副委员长王汉斌经彭真同志同意就海上交通安全法和统计法两个法律草案的修改问题写给国务院副总理万里的信中的内容。

②《中华人民共和国立法法》(2000年)第18、31、68条;《立法法》(2015年)第20、33、77条。这一制度始于1983年。2018年法律委更名为“宪法与法律委员会”,但截至本文发表,该更名及相关制度变化对本文无实质影响。

③全国人大常委会法制工作委员会国家法室编著:《中华人民共和国立法法释义》,法律出版社2015年,第122页。

④陈斯喜:《论我国良法的生长:一种立法博弈分析视角》,北京大学2006年博士学位论文,第180、197页。

⑤除十三届外,以届末法律委组成人员情况统计为准。

⑥同前注④,陈斯喜文,第180页。

⑦黄文艺:《信息不充分条件下的立法策略:从信息约束角度对全国人大常委会立法政策的解读》,《中国法学》2009年第3期,第142-155页。

⑧M.D.A.Freeman:LLOYD'S INTRODUCTION TO JURISPRUDENCE( ed.),Sweet & Maxwell Ltd,1994,at 47.

⑨Thomas R.Dye,UNDERSTANDING PUBLIC POLICY( ed.),Pearson,2017,at 1-2,footnote 1 and 333; Christoph knill and Jale Tusun:PUBLIC POLICY:A NEW INTRODUCTION,Palgrave Macmillan,2012,at 3-5,14-37; Rod Hague and Martin Harrop,COMPARATIVE GOVENEMNT AND POLITICS:AN INTRODUCTION( ed.),Palgrave Macmillan,2013,at 342; Thomas A.Birkland,AN ITRODUCTION TO THE POLICY PROCESS:THEORIES,CONCEPTS,AND MODELS OF PUBLIC POLICY MAKING( ed.),M.E.Sharpe,at 139;刘涧南:《政策定义辨析》,《理论探讨》1992年第1期,第52-56页。

⑩同前注⑨,Rod Hague and Martin Harrop书,第342页。

(11)[美]罗纳德·德沃金:《认真对待权利》,信春鹰、吴玉章译,上海三联书店2008年,第41页。就笔者的初浅理解来看,德沃金法律思想中以权利为基础、公平正义等道德价值所要求的“原则”概念在一定程度上体现了“法律问题”所涉及的法制统一维护下以合宪性为首的法律自身价值体系的维护。类似理解可参见高鸿钧:《德沃金法律理论评析》,《清华法学》2015年第2期,第134页。

(12)同上,[美]罗纳德·德沃金书,第119页。

(13)《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院、最高人民检察院在部分地区开展刑事案件认罪认罚从宽制度试点工作的决定》。

(14)许章润:《从政策博弈到立法博弈:关于当代中国立法民主化进程的省察》,《政治与法律》2008年第3期,第2-8页。又如,“在处理规则与政策的关系上,要反对以政策替代法律规则的错误认识、错误思维……”(庞凌:《作为法治思维的规则思维及其运用》,《法学》2015年第8期,第144页)。

(15)462 U.S.919(1983).

(16)同上,第923-928页。

(17)同上,第951-959页。

(18)同上,第944-951页。

(19)江辉:《有关法律问题的决定与法律的区别》,《人大研究》2012年第1期,第32页。

(20)Helen Xanthaki,DRAFTING LEGISLATION:ART AND TECHNOLOGY OF RULES FOR REGULATION,Hart Publishing,2014,at 3.

(21)[英]迈克尔·赞德:《英国法:议会立法、法条解释、先例原则及法律改革》,江辉译,中国法制出版社2014年,第28页。

(22)Richard C.Nzerem,The Role of the Legislative Drafter in Promoting Social Transformation,DRAFTING LEGISLATION:A MODERN APPROACH,Ashgate Publishing Company,2008 at 131-149.

(23)关于普通法系国家和地区法律草案起草机制,同前注(21),[英]迈克尔·赞德书,第23-41页。

(24)同上,第28页。

(25)F.A.R.Bennion,Statute Law Obscurity and the Drafting Parameters,5 BRITISH JOURNAL OF LAW AND SOCIETY(1978).

(26)Terence Daintith and Alan Page,THE EXECUTIVE IN THE CONSTITUTION:STRUCTURE,AUTONOMY AND INTERNAL CONTROL,Oxford University Press,2004,at 254.书中还提到苏格兰也是类似的做法,第255页。

(27)该结论基于笔者与我国立法工作机构多位工作人员的沟通。

(28)同前注(20),

Helen Xanthaki书,第85-86页。

(29)Sir George Engle,Bills are Made to Pass as Razors are Made to Sell:Practical Constrains in the Preparation of Legislation,STATUTE LAW REVIEW(1983),at 7.

(30)同上注。

(31)同前注(21),[英]迈克尔·赞德书,第28-29页。

(32)罗传贤:《立法程序与技术》,五南图书出版股份有限公司2012年第6版,第39页。

(33)同上,第52页。

(34)William J.Novak,Making the Modern American Legislative State,in Jeffery A.Jenkins and Eric M.Patashnik,LIVING LEGISLATION:DURABILITY,CHANGE,POLITICS OF AMERICAN LAWMAKING,The University of Chicago Press,2012,at 20.

(35)乔晓阳:《把提高立法质量作为加强和改进立法工作的重点》,《中国人大》2013年第12期,第20页。

(36)例如,陈斯喜在其博士论文中就是将利益博弈作为立法的本质进行分析的,同前注④,陈斯喜文,第100-153页。又如前引许章润的文章亦是如此,同前注(14),许章润文,第2-8页。

(37)李培传:《论立法》,中国法制出版社2013年,第3页。

(38)李鹏:《立法与监督:李鹏人大日记》(上册),新华出版社、中国民主法制出版社2005年,第295页。

(39)习近平:《在十八届中央政治局第四次集体学习时的讲话》(2013年2月23日)。转引自梁鹰:《发挥立法的引领和推动作用:新的历史条件下我国立法工作的重要指导方针》,《法治社会》2016年第1期,第73页。

(40)同上,梁鹰文,第74页。

(41)同前注①,《彭真传》编写组书,第1300-1366页。

(42)同上,第1307-1309页。

(43)James M.Buchanan and Cordon Tullock,THE CALCULUS OF CONSENT:LOGICAL FOUNDATIONS OF CONSTITUTIONAL DEMOCRACY,Liberty Fund Inc.,20004,at 3.

(44)William N.Eskridge Jr.,Philip P.Frickey,E lizaheth Garret and James J.Brudney:CASES AND MATERIALS ON LEGISLAIION AND REGULATION:STATUTES AND THE CREATION OF PUBLIC POLLCY( ed.),West Publishing Co.,2007,at 38-60.Also see Richard L.Hasen,LEGISLATION,STATUTORY INTERPRETATION AND ELECTION LAW,Wolters Kluwer Law & Business,2014,at 25-29.

(45)王绍光:《中国公共政策议程设定的模式》,《中国社会科学》2006年第5期,第86页。

(46)同前注(44),William N.Eskridge Jr.等书,第420页。

(47)Sebastian M.Saiegh,RULING BY STATUTE:How UNCERTAINTY AND VOTE BUYING SHAPE LAWMAKING,Cambridge University Press,2011,at 4-6;同前注(34),William J.Novak文,第20-23页。

(48)同上,Sebastian M.Saiegh书,第4-5页;我国的情况,同前注(14),许章润文,第2-8页。

(49)同前注(44),William N.Eskridge Jr.等书,第420页。

(50)陈姣娥、王国华:《网络时代政策议程设定机制研究》,《中国行政管理》2013年第1期,第28-33页。

(51)张欣:《中国视阈下的大众媒体、公共事件和法律制度供给研究》,北京大学2015年立法学博士学位论文,第49-50页。

(52)同上,第48-51页。

(53)John r.Johannes,The President Proposes and Congress Disposes-But Not Always:Legislative Initiative on Capitol Hill,3 THE REVIEW OF POLITICS 36.

(54)Roger H.David,Walter J.Oleszek,Frances E.Le,and Eric Schickler,CONGRESANDLTS MEMBERS( ed.),CQPress,2014,at 23.

(55)同前注(53),John R.Johannes文,第356页。

(56)同前注(54),Roger H.Davidson等书,第29页。

(57)Louis Fisher,AMERICAN CONSTITUTION LAW( ed.),Carolina Academic Press,2001,at 4-7.

(58)李建国:《关于〈中华人民共和国民法总则(草案)〉的说明》,2017年3月8日在第十二届全国人民代表大会第五次会议上。

(59)在国家监察法立法过程中,曾有学者呼吁,全国人大不能通过行使立法权的方式对宪法进行修改。参见韩大元:《论国家监察体制改革中的若干宪法问题》,《法学评论》2017年第3期,第13、21页。

(60)封丽霞:《人大主导立法的可能及其限度》,《法学评论》2017年第5期,第79-80页;易有禄、吴畏:《人大在立法中的主导地位及实现机制》,《甘肃政法学院学报》2016年第2期,第12页。

(61)同前注③,全国人大常委会法制工作委员会国家法室编著书,第171页。

(62)有学者提出“部门起草法律草案与部门主导立法可能还不是一回事”,并主张专门委员会或常委会工作机构起草法律案的机制可能缺乏对部门的尊重。参见刘松山:《人大主导立法的几个重要问题》,《政治与法律》2018年第2期,第68-69页。

(63)卢群星:《隐性立法者:中国立法工作者的作用及其正当性难题》,《浙江大学学报(人文社会科学版)》2013年第2期,第85页。

(64)同上,第85-86页。

(65)王理万:《立法官僚化:理解中国立法过程的新视角》,《中国法律评论》2016年第2期,第137页。

(66)同上,第139-142页。

(67)同前注④,陈斯喜文,第180页。

(68)政策问题解决方案的“正确”与法律问题解决方案的“正确”是存在差别的。前者要求的是符合国情和实际,得到社会认同和群众拥护,正确反映了社会发展方向,倾向于以实际结果来检验;甚至可以用“正当性”来描述。但后者的正确本质上是一种“合法律性”,法律体系为法律问题解决方案的“正确”与否提前设定了一种标准。

(69)从对美国司法审查的批评就能看出来,批评认为法官不具有民选基础、也没有民主负责性(democratic accountability),它通过司法审查制定政策影响社会,不具有正当性基础。同前注(57),Louis Fisher书,第4-7页。

(70)John W.Kingdon,AGENDAS,ALTERNATIVES AND PUBLIC POLICIES( ed.),北京大学出版社2006年影印版,第159-160页。

(71)姜涛:《立法事实论:为刑事立法科学化探索未来》,《法制与社会发展》2018年第1期,第115页。

(72)关于大众传媒、公共事件对立法议程创建影响的系统研究,同前注(51),张欣文。

(73)刘松山:《立法规划之淡化与反思》,《政治与法律》2014年第12期,第86页。

(74)周旺生:《论立法规划的基本原则》,《法学评论》1993年第2期,第1页。

(75)李雅琴:《论立法规划的性质》,《河北法学》2010年第9期,第80-84页。

(76)同前注(73),刘松山文,第86-87页。

(77)同上,第96页。

(78)同前注(51),张欣文,第277页。但需要注意的是,张欣认为立法规划应作为立法议程创建的制度平台(第277页),并且她同时认为立法议程创建可适用政策议程设定理论(第48-51页),实际上她对于立法规划制度的完善建议也落脚于立法议程创建应由多主体参与博弈(第275-282页)。

(79)李雅琴:《立法规划研究:以中国全国人大常委会和国务院立法规划为研究对象》,中国人民大学2010年立法学博士论文,第188-192页。

(80)例如,有人发现和主张立法规划(含年度立法计划)从实然和应然角度作为一种程序机制以解决立法项目“基本法律”属性的判断,从而确定全国人大与其常委会的立法权限划分。赵一单:《论基本法律的程序性判断机制》,《政治与法律》2018年第1期,第92-94、99-100页。

(81)同前注(70),John W.Kingdon书,第169-170页。

(82)全国人大常委会法工委立法规划室编:《中华人民共和国立法统计》,中国民主法制出版社2013年,第243页。

(83)同前注(73),刘松山文,第86-93页。

(84)John V.Sulivan,How OUR LAWS ARE MADE,US.Government Printing Office,2007,at 17.

(85)同前注(21),[英]迈克尔·赞德书,第147页。

(86)Mikael Hiden,Constitutional Rights in the Legislative Proces:The Finish System of Advance Control of Legislation,17 Scandinavian Stud.L.95(1973).

(87)钟国允:《论法国宪法委员会的组织及其合宪牲审查程序》,《清华法学》(第七辑),第68页。

(88)同上,第74页。

(89)李晓兵:《论法国宪法委员吕含宪性亩查实践前创造性》,《东岳论丛》2008年第5期,第81页。

(90)周叶中、江国华:《82年宪法与中国宪政:写在82年宪法颁布实施20周年之际》,《法学评论》2002年第6期,第8页。

(91)邢斌文:《论法律草案审议过程中的合宪性控制》,《清华法学》2017年第1期,第167页。

(92)除非另行说明,条文序号为2016年3月16日第十二届全国人民代表大会第四次会议通过的《中华人民共和国慈善法》的条文序号。