何源:垄断与自由间的公用事业法制革新

何源摘要: 公用事业因具有民生必需性与自然垄断性的特征,通常被国家独占经营,即“国有化”。目前公用事业国有化模式的弊端已较为凸显,且现有法律手段无法进行有效规制,以致“法律失灵”现象出现。德国的电信市场改革提供了公用事业从垄断到自由的改革经验,并指出关键问题在于兼顾“促进市场竞争”与“保障公共利益”两大目标。鉴于此,我国公用事业应从理论与制度两个层面进行革新。在理论上,公用事业法制革新是任务民营化与国家保障责任的内在要求。在制度上,应进行经济管制制度革新,围绕政府与业者、业者与业者、业者与消费者三对关系对于市场准入、网络接入、资费管制、普遍服务等制度进行改革与完善。

关键词: 公用事业;国有化;自由化;民营化;电信业

一、问题的提出

近年来,我国电信业改革举措频出。从放开虚拟运营商牌照、引入民资、成立铁塔公司、全面实行市场调节价,至2015年颁发《关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》(以下简称《提速降费意见》),其改革力度之大,创新之足无不彰显了政府推动改革的决心与魄力。甚至有观点认为,我国“不到两年时间似乎走完了西方国家几十年的改革路途”。[1]然而电信业改革在取得突出成效的同时,亦面临“瓶颈效应”,试举三例:

例一:虚拟运营商运营不善。2013年《移动通信转售业务试点方案》发布以来,工信部先后向京东、阿里巴巴等42家民营企业颁发了试点批文,允许其在试点期间从基础运营商手中购买移动通信服务,重新包装成自己品牌并销售给其他消费者,还赋予其专属号段170。2015年《提速降费意见》更是进一步规定,2016年将全面放开转售业务。在如此巨大的改革力度之下,虚拟运营商亦被寄予厚望,被认为能够在移动通信垄断市场形成“鲶鱼效应”。[2]然而两年试点期满后,42家虚拟运营商全军覆没,无一家盈利。有专家认为,“批零倒挂”现象是导致这一残酷结果的主要原因,即基础运营商给虚拟运营商的批发价比给用户的零售价还要高。[3]

例二:消费者满意度不高。2015年电信业的关键词应当便是“提网速,降资费”。继李克强总理先后两次强调之后,5月15日工信部副部长公布了本年度网络提速降费的目标,[4]5月20日《提速降费意见》出台。三大基础运营商亦陆续提出宽带提速、流量优惠等种种“诱人”举措。[5]遗憾的是,广大消费者对此反应异常冷淡,普遍认为三大电信企业的内容缺乏诚意,如形似鸡肋的“夜间流量套餐”,始终“缺斤少两”的宽带网速等。[6]亦有知名艺人韩雪在微博中公开质问中国移动为何在自己更换套餐后就将上月流量清零。

例三:基础运营商违规不断。据《工业和信息化部关于电信服务质量的通告(2016年2号)》统计,本年第一季度收费争议类申诉占比34.7%,环比增长8.0%;网络质量类申诉占比23.7%,环比增长4.4%。在一系列“提网速,降网费”改革措施后,收费争议与网络质量仍是最突出的两个问题。首先,关于收费争议,三大基础运营商的“乱收费”现象并不少见,如在被广为关注的“全国最贵本地被叫资费案”中,律师刘某因中国电信未按合同约定收费,愤而起诉,最终中国电信被判承担违约责任。[7]在诉前交涉的过程中,中国电信敷衍的态度与做法更加凸显了刘某作为普通消费者的弱势地位,亦使得广大民众感同身受,纷纷对刘某表示支援。[8]再者,关于网络质量,民众不仅对较慢的宽带网速颇有抱怨,对于基础运营商在宽带领域的捆绑销售更是不满。如在内蒙古呼和特市选择中国联通的宽带业务,就必须捆绑固定电话或手机卡,每月还有最低消费限制。而对这一明显违规的行为,通信管理局的处罚亦并未发挥应有的作用。[9]

综上,电信业领域中三大关键主体——新进业者虚拟运营商、消费者以及占据垄断地位的基础运营商之间的法律关系均存在进一步完善之必要。细究上述事实,至少彰显出两大问题:其一,基础运营商的垄断地位与消费者、新进业者之间存在巨大矛盾;其二,传统监管手段效果不佳,既无法震慑基础运营商,又缺乏对新进业者的有效管制。这些问题亦非电信业独有,在供水、供电、供热、交通等其余公用事业领域均有体现。为此,我国公用事业究竟应当维持现有国家垄断模式,还是要完全向市场放开?亦或应在二者之间寻求到一个平衡与支撑点?由于电信业改革系公用事业改革之重要一环,本文将以其为切入点,希冀由小见大,厘清现行公用事业“国有化”模式的症结和法律应对手段的不足,并参考德国经验,提出公用事业法制革新的新思路。

二、公用事业“国有化”模式的失灵

(一)公用事业的概念与特征

公用事业可区分为狭义、广义与最广义。狭义公用事业包括经营供电、供热、供水和电信的事业,广义还包括交通运输业(国家工商行政管理总局1993年颁布的《关于禁止公用企业限制竞争行为的若干规定》采此义),最广义之公用事业则除前两者外,尚含卫生、水利等事业(建设部2002年颁布的《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》采此义)。[10]此处所讨论的公用事业主要为第二种,即供电、供热、供水、电信以及交通运输。一般来说,公用事业具备以下两大基本特征:第一,民生必需性。这不仅表现在满足人民生活及其他生产性经济活动的基本需求,更重要的是其不可替代性。公用事业所提供的服务或产品往往很难找到与其同性质的替代品,亦或虽存在却转化成本太高。这加深了消费者对公用事业的依赖性。[11]第二,自然垄断性。根据“成本弱增性”理论,若由一个企业生产整个行业产出的总成本比由两个或两个以上的厂商生产这个产出的总成本低,则其为自然垄断行业。公用事业对于基础设施依赖程度较高,呈现出典型的“网络产业”特色,因而自然垄断性尤为明显。以电信业为例,其为保障自身技术特征之实现,需依赖基础设施网络建设,如对于固话业务,需进行挖沟、埋管、穿缆、建基站等大规模固定投资,沉没成本巨大,不宜重复建设。

(二)“国有化”模式及其弊端

所谓“国有化”,就是指国家由自己独占经营来取代私人的独占性经营,以期透过事业内部之管理控制,决定独占事业之价格、产能,将独占垄断之弊端内部化。这样既可以彻底防止私人独占经营的弊端,又能够解决如私人资本不足的问题,提高生产能量,最后,借由国家的直接补贴亦足以使产品价格保持稳定。﹝[12]﹞由于历史之延续,以及对于保障人民基本生活需求与社会秩序稳定之政策考量,我国的公用事业均处于国有化模式之下。下文将以电信业为例,讨论国有化模式之形成及其弊端。

1.电信业“国有化”模式。自建立至今,我国电信业发展历程大致可分为四个阶段。[13]阶段一:垄断经营时期(1980-1993年),通信业务由国家邮电部统一经营;阶段二:引入竞争时期(1993-1998年),主要表现为向社会开放九项业务、国务院批准组建中国联合通信有限公司、政企分开(电信总局登记为企业法人,原有政府职能转移至邮电部内其他司局);阶段三:法制化时期(1998年-今),《电信条例》及其附件《电信业务分类目录》出台,1999至2000年的电信业重组形成六大国企的割据局面,2008年的再次重组则彻底奠定中国移动、中国联通与中国电信“三足鼎立”的局面,至今三者在基础电信业务领域的垄断地位仍无可撼动。

市场化改革之后,我国电信业虽在一定程度上引入竞争,但基本上还是处于国有垄断模式之下。首先,与民营资本已十分活跃的增值业务领域相比,更为关键的基础业务领域仍呈现“三分天下”之态。如上文所述,42家虚拟运营商经营不善,所占市场的比例很小,无法撼动三大基础运营商的地位。其次,基础运营商之间的有限度之竞争亦呈现出实力悬殊之态,例如从营业利润来看,2010 年中移动前三个季度利润就为电信、联通的 5.5 倍。[14]此外,也有学者将三大巨头间的竞争解读为“只是政府为达成事务分工(分业经营、分区切割)的政策安排”, [15]称不上真正意义上的竞争。

2. “国有化”的弊端。在早期资金与技术匮乏的情况下,国家独占经营模式确实有利于将有限的资源充分整合,以更好地保障人民生存之基本需要。而随着经济社会与技术发展,决定电信网络业务胜败的关键因素已不是资金是否密集,而是市场参与者是否具备充分的资讯科技知识与创新能力。[16]这种情况下国有化的弊端便充分显露出来。首先,从政府角度看,国家垄断严重阻碍私人资本进入电业市场,则国家必须投入大量资金以保障国企正常运营,这便阻断了私人资本为政府日益增加的财政负担分忧的可能性。而且,政企不分现象仍然不同程度地存在,垄断国企往往成为滋生腐败的温床。其次,从消费者角度看,正如本文开头所提到的,垄断国企提供的电信服务有时并不尽如人意,但因不存在其他竞争者,消费者没有其他选择,只能在三大电信巨头之间徘徊。这使得消费者在电信业(其他公用事业领域亦是如此)不能像面对其他商品一样通过行使选择权来发挥制衡作用,有被予取予求的风险。最后,从电信业发展角度看,限制竞争行为使得市场内在动力机制的作用受损,严重阻碍电信业的技术进步和质量发展,这与“创新驱动发展”的经济战略并不吻合。

(三)“国有化”模式下法律手段的失灵

针对如何避免国有化模式下公用事业垄断地位之滥用,通常存在两种法律手段,即反垄断法与行业立法。若以规范性质进行区分,前者应属经济法范畴,后者则更倾向于行政法规范,也可称为产业政策。关于二者间的关系,学界讨论颇多,有学者认为因产业政策的内容不同,其对反垄断法的适用既可能促进也可能阻碍;[17]也有学者持不同意见,认为二者具有一致的现实基础与立法目标,乃相互补充关系;[18]还有学者从适用顺序视角提出,反垄断法为一般法,而《电信条例》及其他相关政策等行业立法则为普通法,特别法对它的垄断如有具体规定,作为普通法的“反垄断法”也就只好亮绿灯放行。[19]但无论如何,对于以下观点仍大致存在共识,即在公用事业领域缺乏竞争、产权及市场结构僵化的情况下,仅靠反垄断法从外部来反它的垄断,无异于扬汤止沸,难以下手,因而必须要重视体制改革,尽可能优化结构,引入竞争。[20]而遗憾的是,反垄断法与行业立法在目前的公用事业反垄断中均存在不同程度的“失灵”。

1.反垄断法失灵。关于公用事业是否适用反垄断法之讨论甚烈,[21]然则二者性质完全不同。诚如上文所言,反垄断法着眼于对抗在市场中形成的强势企业之地位滥用,其由以市场机制为主凭借供需互动运转的私经济活动领域孕育而出,但我国公用事业中的国企垄断地位的形成却具有自身独特的政策背景与成因。

首先需澄清两种观念误区:其一,行政垄断,我国公用事业中国企的垄断地位并非行政垄断,其合法性是由现行法和政策所确认的,[22]主要法律依据为《反垄断法》第7条之规定;其二,自然垄断,《反垄断法》第7条主要是针对自然垄断行业,但随着社会经济与科学技术的发展,传统公用事业的自然垄断性亦在发生变化,如随着电信业细分化,也已经很难说整个电信业均属于自然垄断行业,美国与欧洲均已其视为完全竞争性行业。那么,我国公用事业垄断地位之性质究竟应作何理解呢?以电信业为例,三大基础运营商之垄断地位并非在市场竞争中形成,而是基于历史延续、政策支持等非经济因素。如早在十年前国资委发布的《关于推进国有资本调整和国有企业重组的指导意见》中便提到,

依法推进国有企业互相联合,培育一批具有国际竞争力的特大型企业集团。时任国资委主任的李荣融也表示,根据国资委最新部署,对于电信等基础设施领域的中央企业,国有资本应保持独资或绝对控股;对电信领域的重要子企业,国有资本保持绝对控股;对于电信增值服务等领域的中央企业,应加大改革重组力度,引入非公经济和外资,推进投资主体和产权多元化。[23]对此,我们可称其为“政策性垄断”。在基础运营商垄断地位合法的情况下,实践中亦不乏对其滥用垄断地位的行为进行反垄断法适用之努力,最为典型的当属2011年中国电信与中国联通在互联网接入市场上的涉嫌垄断案,结果是至今未见罚单,不了了之。[24]这再次印证了反垄断法在公用事业中的失灵。

2.行业立法失灵。行业立法是针对某行业的特点所制定的法规范,目前在电信业主要包括《电信条例》、《电信业务经营许可证管理办法》,以及国务院、工信部等颁布的其他法律文件。而在目前“国有化”模式之下,希冀以行业立法达到反垄断效果可谓南辕北辙:

首先,行业立法一般为国家政策与政府意志之体现。在“政策性垄断”结构下,公用事业之垄断地位根本就是政策制定者所追求之目标。现有行业立法虽已作出诸多引入竞争之努力,如价格全面市场化、转售业务与宽带市场的放开等,但与触及基础运营商的垄断地位距离还很远。其中,最为关键的便为较为严格的市场准入制度。较之于欧盟的一般授权制,我国电信市场仍在实行许可制度,这为新的竞争者进入电信市场无疑设置了十分高的门槛。当然,将其归咎于行业立法本身是不公平的,其最终取决于体制的改革与市场结构的变化。后者则涉及决策者的政治意愿、利害关系方甚至监管机构的抵制以及各种形式的市场准入壁垒等诸多问题,[25]并非一蹴而就之事。

其次,在“国有化”模式下,“俘获”现象是导致行业立法失灵的另一重要原因。“俘获”源自于经济规制学,意为政府需要获得政治利益和缺乏处理全部政务的信息和专业技术,利益集团借此与政府建立联系,并且影响立法。[26]目前,我国公用事业领域的大型国企与政府的关系往往暧昧不清,“政企不分”现象仍在一定程度上存在,如2004年中组部与国资委的一纸调令便使得电信业三大运营商闪电换帅便是一例。[27]那么政府在作出相关政策决定并将其转化为法律规范时有无被国企进行利益俘获,便非常值得怀疑。实际上,基础运营商以各种方式影响政府对电信资费政策的制定也已并非秘密。[28]

(四)小结

在我国公用事业领域,仅依靠法律手段已无法有效遏制国家垄断所带来的弊端。诚如有学者所言,问题的解决归根到底需要由政府体制改革来解决,而不是寄希望于反垄断法来解决。[29]公用事业究竟要进行怎样的体制改革,应从“国有化”走向何方。对此,目前的国际经验已为我们提供了参考方案,下文将对德国电信法的改革与现有法制进行介绍,以期为我国提供借鉴经验。

三、域外法制经验:德国的电信业改革

(一)欧盟法层面:电信市场自由化

德国的电信改革的直接动力乃欧盟(2009年之前称为“欧共体”)的电信市场自由化。该进程始于20世纪80年代。在此之前,普遍认为电信既有自然垄断之特性,那么由享有独占经营权的国家组织才能够在平等条件下为人民提供电信普遍服务,从而避免私人经营者在价格与普遍服务目标二者之间挣扎。[30]因而成员国均将电信服务之提供视为国家生存照顾任务(Daseinsvorsorge)范畴,且处于国家垄断之下。竞争几乎不存在或是仅存在于极为有限的领域。然而技术与需求的变化使得欧盟电信长期处于国家垄断下的情况发生了变化。有研究表明,截至到1990年电信业产值本可以发展到占欧共体总产值7%的比重,但由于国家垄断大大阻碍了电信业的发展速度,以致实践中的比重不到预测数字的一半。[31]加之美国电信自由化之影响,当时的欧共体委员会于1987年颁布了涉及电信业核心规定的绿皮书。[32]绿皮书正式开启了欧共体电信市场全面自由化的历程,言明高权性质的行政规制任务与电信服务给付任务应当分离的宗旨,其背后正是由给付国向保障国转变的国家观变迁之过程。围绕这一宗旨,绿皮书亦明确了电信市场自由化所应达成的四大目标:其一,自由化,即依据终端市场、电信服务、网络基础设施等不同领域的特点逐步取消国家垄断组织的独占经营权,实现电信市场的全面自由化;其二,调和化,即以网络基础设施和电信服务为主对相关指令进行调和;其三,促进电信市场竞争机能之完善,保障公平有序的竞争;其四,保障普遍服务(Universaldienstleistung)之实现。后欧共体委员会先后颁布了一系列指令以贯彻上述各项决定。[33]经整合与梳理后,欧共体于2002年所颁布的包含六项指令的“一揽子计划”,[34]标志着欧盟电信市场自由化的法律体系建设与制度设计基本完成。

(二)宪法层面:德国电信第一、二阶段改革

鉴于对邮电行政能力效率之不满与欧盟绿皮书之要求,于1989年开启了第一阶段的电信改革(Postreform I)。根据《基本法》原第87条第1项第1句之规定,邮政电信任务由联邦邮电署执行,属于联邦直接行政。因而第一阶段改革的主要目标乃于宪法框架下改造联邦邮政组织,为此颁布了《邮政组织结构法》。依据该法,联邦邮电署被分割为三部分,即邮政服务,邮政银行和电信。

由于《基本法》的限制,第一阶段的电信改革并未过多涉及自由化的内容。[35]后因老旧设施改造,德国电信业亟需大量资金,加之国际上的竞争压力和欧共体1990年颁布的若干指令,第二阶段电信改革(Postreform II)于1994年拉开帷幕。该阶段改革以基本法修改为前提,旨在突破其对于电信任务性质的桎梏。同年8月30日修订的基本法中,增添了对电信任务性质变革至关重要的《基本法》第87f条。第87f第2款规定,电信任务“作为私经济活动,由德国联邦邮政的承继事业和其他私人业者提供”。该条款为电信市场的自由化奠定了宪法基础。这意味着,所有私人原则上均享有进入电信市场的权利,联邦邮电署改制后的企业也和私人业者在平等条件下进行竞争,而不再视为执行国家任务。[36]宪法上的阻碍消除后,立法者将散落于各个邮政电信法律中的条文进行全方位的更新调整,以组成“条款”的方式颁布了《邮政电信新秩序法》(PTNeuOG)。[37]依据该法,联邦邮电署于1995年重新被分割为三个私法人组织,即德国电信股份公司,德国邮政股份公司和德国邮政银行股份公司,此即基本法87f条中所述之承继事业。

(三)具体法律层面:德国电信第三阶段改革与《电信法》

第二次电信改革结束的次年,发生了两项标志性事件:其一,德国电信股份公司上市释股,成为公私合营公司;其二,德国《电信法》正式颁布。由此拉开了第三次电信改革的帷幕(Postreform III)。1996年的《电信法》彻底废除了德国电信股份公司原有的独占性权利,首次为完全自由化后的电信市场勾勒出完整的法律框架。根据该法第1条规定,其立法目的有二:促进电信市场自由、有序竞争;保证为人民提供适当、充足的电信普遍服务。至此,德国的电信改革告一段落。直至2012年最新修订的《电信法》,[38]期间虽不乏修改,但大致原则仍与1996年《电信法》保持一致。现行《电信法》主要是从引进新业者、打破原垄断业者的剩余独占力、消费者保护等三个方面进行了具体制度设计,下文将择其要点予以论述:

1. 取消电信分类,并实行“一般授权制”的市场准入制度。所谓“一般授权”,即成员国除了要求企业在进入电信市场前提交通知外,不需要做其他要求。根据欧盟“授权指令”第2款第2节,第5条1、2款规定,单独许可证的批准仅限制在无线频率和码号资源的分配方面,并尽量不被使用。[39]依欧盟相关法令及基本法对职业与企业自由权之保障,德国电信市场准入制度最终建立于“自由进入市场”观念之上。基本上从事电信活动事先在管制官署(联邦网络管制局,BNetzA)处书面登记(《电信法》第6条)即可,无需申请经营许可,均有权要求发给执照。

2.接入管制。若原垄断业者不愿意将其网络基础设施向新进业者开放,法律是否可对其设立强制性义务?而这是否有悖于意思自治?对此,欧盟法继受了美国法上的“重要设施理论(essential facilities-doctrine )”。[40]欧盟法院在“Magill判决”中列出了“重要设施独占权滥用”之判定情形:其一,该设施必须为其他业者参与市场竞争之必要前提;其二,新建或复制该设施对于需求者而言在技术和经济上均不可能或无法期待;其三,该设施所有人拥有足够充裕的设备容量供其他业者使用;其四,拒绝该设施向其他业者开放是处于排除竞争之目的,且不具有正当化之理由。[41]

基于上述理论基础,德国《电信法》为顺应欧盟法开放网络设施之趋势,实现促进电信市场竞争之目的,规定了对原垄断业者的强制接入义务,相关的核心条款为《电信法》第21条。依该条第1款第1句之规定,当对原有电信网络设施之独占会损害市场竞争的持续发展,或是会损害消费者之权益时,原垄断业者有将其所有的电信网络设施向其他业者开放之义务。该条第2款则进一步规定了强制接入义务的具体内容,包含“应当”和“可以”开放的两部分。此外,网络接入还需满足以下三个原则:其一,最低标准原则(《电信法》第23条),即原垄断业者所提供的网络设施必须能够满足其他业者参与市场竞争时需具备的经济上与技术上的基本要求;其二,非歧视原则(《电信法》第19条),即要求原垄断业者需在同等条件下向所有业者提供同等的接入条件,尤其是不得对自己的子公司单独提供优惠;其三,透明性原则(《电信法》第20条),其他业者为顺利使用已有电信网络设施通常需了解必要的数据和信息,该原则要求原垄断业者需保证其他业者能够尽快地、无困难地获得上述信息。对必要之内容,需保证其他业者可从公开渠道获得。而且原垄断业者有保证其提供的数据与信息准确且具可操作性之义务。

3.资费管制。资费管制又包括原垄断企业(网络设施所有者)与新进业者之间的网络接入费用管制以及具有市场支配力之企业与消费者之间的电信资费管制两部分。

(1)原垄断业者VS 新进业者。此项接入费用管制包括如下三方面:

第一,定价权滥用之管制。依《电信法》第28条之规定,定价权滥用情形包含过高定价、阻碍性定价与歧视性定价。其中,对于过高定价与阻碍性定价的管制对象均为原垄断业者。关于过高定价,必须当业者的垄断地位与资费之间存在直接联系时,才能认定滥用情形之存在,换言之,如果业者的垄断地位消失后该价格仍然能够存续,那即使价格高于一般市场价格,也不能认定为定价权滥用。至于阻碍性定价,则是指原垄断企业在无正当理由情况下制定的资费对于其他企业参与市场竞争产生了重要影响,如倾销性定价等。

第二,事前管制。联邦网络局有权决定对某项定价采取事前管制或事后管制。事前管制主要对象为原垄断企业,依德国《电信法》37条第1款之规定,被受到事前管制的原垄断企业必须获得联邦网络局的定价许可,且不得偏离该许可进行定价。

第三,事后管制。依《电信法》第38条第2款之规定,只要联邦网络局知悉原垄断企业之定价属于《电信法》第28条中规定的三种定价权滥用情形,其必须立即对该定价进行审查。而其他业者只要依《电信法》第38条第1款之规定,

在其所定资费生效前两个月在联邦网络局进行公示即可。

(2)具有市场支配力之企业VS 消费者。业者与消费者间电信资费的管制义务主体仅包括原垄断业者,新进业者与消费者间资费则完全交由市场决定。依《电信法》第39条第1款之规定,只有当接入管制未有效达成第2条中规定的立法目标时,才需对此类电信资费进行管制。从这个意义上讲,业者与消费者间资费管制具有备位性。只有当联邦网络局认为相关市场在可预见的一段时期内难以达到充分竞争的状态时,才可以选择事前管制方式,要求具有市场支配力之企业(通常为原垄断业者)在定价前需取得许可。但联邦网络局亦可行使自由裁量权,选择事后管制方式,即要求具有市场支配力之企业将其定价方案于生效前两个月进行报告。若联邦网络局认为该方案违反了第28条中关于不得滥用定价权之规定,则可将该方案进行否定(《电信法》第39条第3款)。

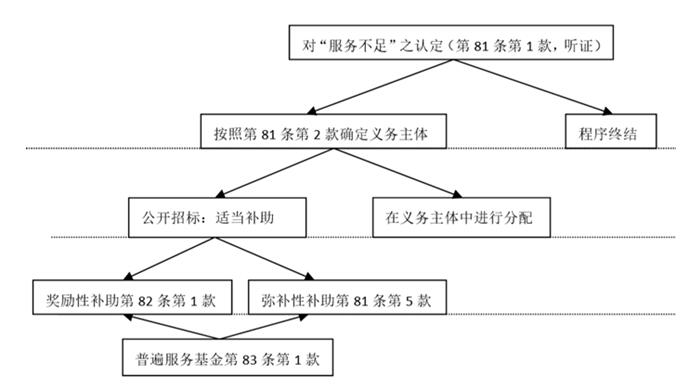

4.普遍服务。《电信法》在第78到87条中,设计了一套较为完整的普遍服务管制机制。第78条第1款规定了普遍服务之含义,即“最低限度之公共服务,该服务需满足一定品质,可供所有消费者使用而无论其住所地或经营地在何处,其对价为可负担之程度,其因具有人民基本生存照顾之任务性质而应被强制履行”。第78条第2款则更加具体地列举了普遍服务的具体范围,包括接入公共电话网络、公用电话业务、紧急电话免费拨打等。接下来第80条指出了普遍服务的两类义务主体,一是其份额占到相关市场总份额4%的企业,二是在相关市场中具有市场支配地位之垄断企业。第81条至87条较为详细地规定了联邦网络局如何对义务主体设置强制履行义务的相关程序,具体可见下表:[42]

具体来讲,若联邦网络局认定某相关市场内普遍服务未得到充分满足,应首先将结果进行公告,若在公告后一个月内无企业愿意承担此项义务,则由管制机关通过听证的方式在普遍服务的义务主体中初步选择出一家或多家企业,该决定之作出需遵循非歧视原则。在第二阶段中,被选择的企业有权申请一定的补贴,由管制机关对该申请进行可信性判断,并通过公开招标程序遴选出一家合格的企业,最终来承担普遍服务之履行。在第三阶段中,若选出合格企业,则由其来承担普遍服务义务,并给予其补贴;若未能选出,则由参加招标程序的所有企业共同承担普遍义务,这些企业亦可得到适当补贴,但这种补贴仅以企业承担普遍服务与未承担情况下的成本差额为限,且企业在提供普遍服务过程中的已得利益与预期利益均应被考虑在内。最后一阶段,确定可得到补贴的企业将从“普遍服务基金”中得到补贴,该基金由负有普遍义务的企业按所占市场份额之比例共同分担。

(四)小结

从德国电信市场改革的历程中可以总结出以下两点纲领性经验作为参考:第一,德国的电信市场的改革方向一直是打破国家垄断,迈向自由化、竞争化,此点在实践中亦被严格贯彻执行;第二,德国并非放任电信市场进入到“完全自由主义”状态,而是建立了适当的法律管制制度在国家垄断与自由放任之间寻找合适的平衡点,该法律管制一方面为了实现“促进竞争”之目标,另一方面也基于“保障公共利益”之考量。

四、我国公用事业法制革新:垄断与自由间的平衡

目前,我国公用事业之“国有化”管制模式已带来严重弊端,且导致法律手段的失灵。而由德国经验可以看出,逐步放开市场,引入竞争是目前公用事业改革之趋势。而新旧模式交替之际,我国公用事业应如何在“促进市场竞争”与“保障公共利益”二者之间寻找到平衡点,这一问题需从理论与制度两个层面进行回答。

(一)理论层面革新

1.自由维度的任务民营化。所谓公用事业之“自由”,并非仅意味竞争之引入,而毋宁说公用事业的整体任务属性之变革与解放。奠定公法学上任务概念细分化与国家任务理论之根基者,应归功于德国公法学者汉斯•皮特斯(Hans Peters)于1965年发表的《公共任务与国家任务》一文。[43]依国家任务理论,应区分公共任务、国家任务与行政任务。其中,公共任务泛指所有为实现公共福祉利益而履行之任务,其内涵最为开放,随时空环境不同而变化,既可由私人社会自行完成,亦可由国家机关参与执行。国家任务乃由国家或归于其之公权力主体所执行之公共任务,乃公共任务的下位概念。而宪法或法律赋予行政主体执行的国家任务,则被称为行政任务。民营化中最彻底之一环“任务民营化”(亦称实质民营化、真正民营化),即行政主体卸除对特定行政任务之主体地位与履行责任,进而该行政任务自此乃属私人与社会活动,即私经济活动之范畴。若行政任务为法定义务,那么任务民营化还必须经过法律甚至宪法之修改,如德国《基本法》87f条的修改便是一例。

实际上,我国公用事业从“垄断”到“自由”之模式转变本质上便为任务民营化之过程。诚如上文所述,公用事业承担的供水、供电、交通等任务均为具有民生必须性之生存照顾类公共任务。这些公共任务中,除少部分已由私人承担,如增值电信业务领域等,绝大部分由大型国企承担,甚至仍有行政机关以组织民营化形式自行承担者,如铁路运输。又因大型国企的实际控制者仍为国家,则国有化模式下我国公用事业所承担的绝大部分任务应属“行政任务”。诚如上文所述,我国公用事业承担“行政任务”并非因法律规定,更多的是基于历史形成与政策倾向之原因。让强势国有企业率先联合,避免非公资本或外资过早进入相关领域,乃政策之目标,亦为造成公用事业承担“行政任务”之原因。在此意义上讲,我国公用事业任务民营化改革不在于现有法律之阻碍,而毋宁是决策者的决心。

2.公益维度的国家保障责任。在作出是否进行任务民营化这一决定时,一个重要顾虑变为国家安全、人民基本需求满足、社会稳定等公益目标之实现,即国家是否能够从公用事业中“全身而退”,放任其由私人与社会力量承担。对此,国家保障责任学说已给出了明确的否定答案。该说源于德国著名公法学家古纳尔•富克舒•伯特(Gunnar Folke Schuppert)所提出的“责任阶段论”。具体来讲,按照国家执行公任务密度由强至弱的顺序,依序将国家责任区分为履行责任、保障责任与网罗责任三种。[44]履行责任,乃国家自行通过直接或间接行政方式执行特定任务责任,即任务执行完全处于国家支配力之下。保障责任,是指国家任务虽转由私人与社会执行,但国家仍需担负起保证任务执行的合法性,尤其是积极促进其符合公益与实现公共福祉之责任。网罗责任则重在备位功能,仅于公益性管制目的未能达成或管制失灵时方予以显性化。

其中,保障责任为国家于任务民营化领域的主要责任实现形式。其存在的主要意义在于,国家于某领域释出行政任务后,该行为领域成为私经济活动,私经济主体自以追求利润为最终目标,然国家释出任务之领域,通常涉及与人民生存照顾休戚相关之公用事业领域,如能源、通讯、邮政、交通运输等,若全然放任私经济主体依市场法则行事,则在不符成本或利润过低的情形下,恐其会放弃人民服务或提高资费。[45]由此可见,公用事业走向“自由”并非国家完全卸责之理由,而是要求国家以以另外的责任形态来维护公用事业领域中公共福祉之实现,即国家一方面卸除原先作为所有者或经营者之任务履行责任,另一方面退居保障者地位,借由管制立法与行政,对私人与社会履行公共任务肩负保障责任。[46]

(二)制度层面革新

基于公用事业对人民基本生存之重要意义,在对传统国有化模式进行改革,引入竞争元素时,如何在“促进市场竞争”与“保障公共利益”间寻找到平衡点,新旧模式交替之关键,也是传统国有化模式未曾面临过的难题。尤其是对引入竞争后仍享有剩余独占力的原垄断企业,需要建立新的管制制度,方足以一方面保障原国有化所维持的公共利益,另一方面导入新进业者与市场竞争。这种由国有化导入竞争后重新建立的管制架构即为本部分所探讨的“经济管制”。

1. 经济管制的概念。管制,或称规制,此一概念源于美国,最初适用于政治学与法学领域。彼时公法学体系尚未建立,因而管制亦只是作为零散的、具体的国家高权行为之表述,未成体系。[47]以管制领域为标准,可分为:社会管制、行政管制与经济管制,三者各有不同之目的。社会管制属于保障特定社会价值或权利(如健康、安全)所进行之国家干预行为,行政管制則在探讨行政机关内部之效率与管理問題,经济管制则着眼于国家对产品价格、竞争关系与市场进出等经济決策之规范。本文所探讨之公用事业经济管制即为最后一种。

关于经济管制,并无放之四海皆准之定义。德国1996年颁布的《电信法》第3条第3项曾对其作出过明确的解释,认为经济管制就是“为了达到本法第2条中规定的目标而针对电信企业提供服务的行为、终端设备和无线电设备以及为了保障频率资源有效、自由使用而采取的措施”。但2004年新修订的德国《电信法》中又将该定义删除。目前依学界之见解,经济管制大致可被理解为“国家高权行为之一种,为行政权对于特定经济领域施加影响之手段,通常是为相关市场的公平有序竞争与公共福祉之实现(不包括国家自身直接参与市场经济活动的方式)而存在。” [48]

2.经济管制的目标。经济管制通常被立法者作为实现某特定目的法律工具。我国台湾地区许宗力教授将经济管制的目标列举为五项:给付不中断的担保义务、维持与促进竞争的担保义务、持续性的合理价格与一定给付品质的担保义务、员工的安置担保义务、人权保障义务与国家赔偿责任之承担。[49]詹镇荣教授则进一步将其概括为基础设施之保障与公平竞争之促进。[50]而在公用事业的不同领域中,亦各自拥有不同的目标。仅就电信业来讲,德国2012年新修订的《电信法》第1条明确规定:本法目的为“促进电信市场自由、有序竞争;保证为人民提供适当、充足的电信普遍服务”。我国台湾地区的“电信法”第1条亦规定了立法目的,即“健全电信发展、增进公共福利、保障通讯安全及维护使用者权益”。大陆地区虽尚未制定电信法,但亦有行政法规层面的《电信条例》暂为适用,该条例第1条规定的立法目的与台湾地区甚为相似,即“规范电信市场秩序,维护电信用户和电信业务经营者的合法权益,保障电信网络和信息的安全,促进电信业的健康发展”。总结来讲,经济管制的目标有二:一为促进市场竞争;二为保障公共利益。因而亦有学者称经济管制为国有化与自由放任之间的平衡点。[51]

3.经济管制的手段——以电信市场为例。为实现上述两个目标,经济管制通常需要借助具体的管制手段与工具。在不同的市场中,经济管制使用的手段也不同。下文将以电信业为例,围绕政府、业者和消费者等三大主体,对电信业进行模式转变时所需要的具体管制手段与工具予以探讨。

(1)政府与业者之间:市场准入。[52]现阶段,我国电信业施行的是“以电信业务分类为前提,以电信业务经营许可制为核心”的市场准入制度。而如今的电信分类已不符合时代的发展与技术的要求,过于严格的许可制亦阻碍了私营企业进入电信市场。市场准入制度之革新为电信业自由化、民营化之起始点。

第一,电信分类制度革新。国际上通行电信业务分类主要包含两种:一是基于有无电信设施,

将电信业务分为第一类和第二类业务,如澳大利亚、韩国等;二是基于业务性质,将电信业务分为基础电信业务和增值电信业务。我国和世界贸易组织(WTO)均采用第二种分类方法。根据我国《电信条例》第7条的规定,电信业务经营需按照不同分类取得相应的经营许可证。但事实上,这种传统、僵化的电信分类制度已不再能够适应电信技术的迅猛发展。传统分类方法之基本思路乃视基础电信服务为旧式基础电话服务(POTS),即将用于传输一般语音的电话线等基础设施组成数据传输的架构,如固定通信业务等;增值电信服务则为建立在POTS基础上,依赖POTS传输和处理资讯,以提供增值服务,如呼叫中心、资讯服务等。[53]而近年来,数据传输逐渐排挤传统架构,改以互联网为基础,将语音、数据和相关资讯传输服务全部整合,转变成数位形式,并在整个电脑与网络系统上运作,此即科技进步所促成之数位汇流(digital convergence)与网络融合现象。[54]随着融合进程的加快,提供基础电信的技术本身也可能同时在提供增值服务,如IP电话在我国2015年版《电信业务分类目录》中属于第一类基础业务,但其同样可以进行属增值业务类别的多方语音通信业务。为因应技术之发展与统一自由市场之建立,欧盟也于2002年取消了电信业务分类。[55]因而,基础与增值业务之区分因情势变化亦丧失其原本之价值,实无延续之必要。然则虑及革新需一定之过渡,则可提出如下建议:取消现有分类,单列出尚具有自然垄断特性之业务,予以规定适当准入门槛;对除此之外的电信业务应完全开放,鼓励新进业者进入,促进市场竞争之实现。

第二,电信业务经营许可制度革新。目前,我国实行比较严格的电信业务经营许可制。《电信条例》第10、13条和《电信业务经营许可证管理办法》第5、6条分别对基础、增值电信业务者应具备的条件作出了规定,包括注册资本、国有股权比例、人员、场地、信誉及其他资质以及国家规定的其他条件等等。此种严格的许可制严重阻碍了电信业的自由竞争之发展,其主要体现为两点:一是浓重的国有垄断特征。《电信条例》第10条便直接规定,基础电信业务经营者中国有股权或股份不得少于51%,这便直接将民营企业拒之门外。另外,《电信条例》第12条规定,颁发《基础电信业务经营许可证》,应当按照国家有关规定采用招标方式。但事实上,目前的中国联通、中国移动、中国电信等基础运营商均由于历史延续而取得许可证,并未经过公开招标程序。二是形成民营资本的壁垒。在不具有自然垄断特性的增值业务领域,但在基础业务领域,民营企业面临着诸多壁垒,如自身实力缺陷、电信业对科技创新能力要求高等特征,当然最重要的是法律规范层面的阻碍。虽然,《移动通信转售业务试点方案》在一定程度上为民营企业进入基础业务领域开了个口子,但其程度远远不够。另外,许可程序也较为复杂,等待周期长,在一定程度上阻挠了民营企业的进入。

由此以观,我国与欧盟2002年后所施行的“一般授权制”完全相反。所谓“一般授权”,即成员国除了要求企业在进入电信市场前提交通知外,不需要做其他要求。根据欧盟“授权指令”第2款第2节,第5条1、2款规定,单独许可证的批准仅限制在无线频率和码号资源的分配方面,并尽量不被使用。[56]这一制度在准入环节确保了对全体运营商的平等对待,极大地促进了欧盟各国电信市场竞争之发展。然虑及我国相关法制之缺位,于电信市场一步到位地实现一般授权之时机尚未成熟。现阶段可首先将不再具有自然垄断特性之业务由许可制改为“一般授权”,即由新进业者通知主管部门进行备案;对于仍具自然垄断特性之业务,则可暂时保留许可制,但应逐步降低准入条件,简化准入程序,以实现向“一般授权”转化之最终目标。

(2)原垄断业者与新进业者之间:不对称管制(asymmetrische Regulierung)。所谓“不对称管制”,意指相关高权管制措施主要是以具有市场支配地位的原电信市场垄断业者为主。电信市场任务民营化之初,原垄断业者因过往之经营经验具有天然的竞争优势。而不对称管制则正是为创造电信市场新进业者有利之竞争条件,使其能够尽早取得与原垄断企业公平竞争之立足点,以形塑出一个有效竞争的竞争环境。[57]由此可见,作为管制手段的重要选项之一,不对称管制亦具有目的取向性和过渡性之特征。德国电信法中的接入管制、资费管制等均体现出“不对称管制”的特点。目前,我国电信法制中关于“不对称管制”的内容较少,而其却是电信市场管制手段中最核心之内容。

第一,接入管制。电信市场任务民营化之初,因网络基础设施建设耗资甚巨且时间周期长,难以期待新进业者建设出与原有电信网络具同等普及度与功能性之基础设施。而即使新进业者重新投资进行基础设施建设,亦属不必要之浪费。值此之故,新进业者对原有网络基础设施之使用便成为唯一可解方案。然寄望于原有网络基础设施所有者自动自发地按照市场竞争规则将设施提供于新进业者并不现实。因而,法律强制规定便成为必要之选项。需要注意的是,要将“网络接入”与互联互通区分开来。前者的目的在于打破基础运营商的垄断经营,提高电信业务的竞争层次;后者则是为了建立不同网络之间的有效通信链接,以使用户能够跨网实现相互之间的无障碍通信,防止垄断、促进竞争之目的还在其次。[58]

在我国电信业发展过程中,“网络接入”在实践中长期处于空白状态。随着近几年的电信市场化改革,基础业务领域渐渐向民营资本放开,“网络接入”开始发展起来,主要包含转售与宽带接入。关于转售的法律文件主要为工信部2013年发布的《移动通信转售业务试点方案移动通信转售业务试点方案》与2016年发布的《关于加强规范管理促进移动通信转售业务健康发展的通知》,宽带接入相关文件为工信部2014年发布的《关于向民间资本开放宽带接入市场的通告》(以下简称:《宽带接入通告》)。应当说,上述文件中已经呈现出某些“不对称管制”的制度安排,如《宽带接入通告》中第四项便对基础运营商向民营企业提供的宽带质量、价格,不得签订排他性协议等进行了规定,此乃一重大进步。然而,从形式上看,上述法律文件的规范层级仍较低;从内容上看,主要是为了解决现实中的问题而发布,如虚拟运营商必须实行实名制等,仍较为零散、琐碎,缺乏完整、统一的体系。

值此之故,《电信条例》再次修订或未来出台统一电信法时,应当建立并完善“网络接入”领域的“不对称管制”制度。在理论上,美国法上的“重要设施理论”与欧盟法上“重要设施独占权滥用”已为我们提供了解决方案。在具体制度设计上,我国电信法可以借鉴德国电信法,在以下方面进行完善:借鉴对于最低标准原则、非歧视原则与透明性原则的相关阐释,丰富相关原则的具体内涵,增强其实际指导意义,如透明性原则中对网络设施所有者向申请接入者提供的数据的范围与渠道均作了规定;另外,可借鉴“可以”与“应当”接入的分类方法,对接入的条件进行更加具体的划分;将新进业者与网络设施所有者间接入协议的重要内容进行规定。

第二,资费管制。根据现行《电信条例》,我国电信业已经由之前的“基础电信业务领域实行政府指导价,增值电信业务领域实行市场调节价”转变为“全面实行市场调节价”。这不啻为我国电信业走向市场竞争的重要一步。但也正因如此,旧的监管体制被打破,新的体制却并未完全建立起来。而今看来,资费管制至少应从以下两个方面进行完善:第一,对定价权滥用情形进行具体的界定;第二,原资费监管一般针对的是业者与消费者之间的资费,主要基于保护消费者利益之考量,而为促进市场全面竞争,还须将网络接入资费纳入监管,与前者共同组成完整的电信资费管制体系;第三,突出“不对称管制”特点,管制义务主体仅限于原垄断业者,此举意在打破原垄断业者因拥有事业经营经验、网络建设、研发能力及瓶颈设施等不对称优势而享有的天然竞争优势,促使新进业者与原垄断业者之间拥有真正的公平竞争。

(3)业者与消费者之间:普遍服务。在国家垄断阶段,普遍服务可以通过行政手段得以施行。而在充分竞争的市场条件下,私经济活动主体的逐利本能往往与普遍服务的公益性特征产生矛盾。这一矛盾的平衡与解决便依赖于适当的管制措施及相应的法律制度。我国目前关于普遍服务的法律规定还较为粗糙,仅在《电信条例》第43条中有所涉及:“电信业务经营者必须按照国家有关规定履行相应的电信普遍服务义务。国务院信息产业主管部门可以采取指定的或者招标的方式确定电信业务经营者具体承担电信普遍服务的义务。电信普遍服务成本补偿管理办法,由国务院信息产业主管部门会同国务院财政部门、价格主管部门制定,报国务院批准后公布施行。”其余则多为零散的部门规章、规范性文件,如2004年原信息产业部出台的《农村通信普遍服务—村通工程实施方案》等。法律制度的不完善使得我国目前电信业普遍服务实施的效果也并不尽如人意,存在城乡差距过大等问题,如2006年我国农村地区固定电话普及率比城镇地区低三十七个百分点,仅相当于城镇地区五年前的发展水平,往往经济发达的东南沿海已经实现数字接入国际互联网时,西部贫困地区却还未实现电话的普遍接入。

为在完全开放市场竞争的条件下仍能保障人人皆可享用电信服务这一公共福祉之实现,我国必须完善相应的法律制度,对普遍服务的具体内容、义务主体、实现方式等进行系统性设计。具体建议包括:第一,认定程序,应完善普遍服务在某特定市场是否得到满足的认定标准与程序;第二,义务主体,确定履行普遍服务的义务主体,在我国可考虑定为“主导的电信业务经营者”,这也是不对称管制之体现;第三,指定程序,在无企业主动承担普遍义务的情况下,应当建立如何指定义务主体进行承担的机制,包含公开招标、听证等;第四,补贴程序,对于最终履行普遍义务并符合一定条件的企业应当予以适当补贴;第五,建立普遍服务基金。

五、结 语

公用事业的法制革新,关键是在“垄断”与“自由”两极点寻求一个平衡点。放弃传统国有化模式,开放市场,引入新进业者与竞争已成为世界范围内的主要潮流。我国在这方面的改革尚有漫漫长路。在公用事业国有化模式已无法跟上技术发展与满足消费者需求的情况下,整体进行体制改革需要无疑需要决策者的勇气与决心,但妥善法律制度之设计则可为此一模式转型提供保障,增加其实现之可能性。此一国有化导入竞争之后的新型法律框架便为“经济管制”,亦为法制革新所需之“平衡”。从促进竞争角度观之,经济管制需得有利于新进业者之引入与原有垄断业者剩余独占力之打破;从保障公益角度观之,经济管制亦需保证国有化模式下公用事业对于人民生存基本需求之满足与注重仍需得到延续。具体到特定行业中,无论从世界各国之经验,还是从我国自身改革之迫切来看,电信业都已经或是将要成为引入市场竞争的“先头兵”。期待我国电信法出台之际,即为电信业走出国家垄断之阴霾,步入自由与竞争之时。

注释:

本文受到国家留学基金委的资助,特此说明。

[1] 云晴:“殊途同归:英国电信业镜鉴”,《通信世界》2015年第19期,页14。

[2] 鲶鱼效应,本意指鲶鱼在搅动小鱼生存环境的同时,也激活了小鱼的求生能力,通常用来比喻采取一种手段或措施,刺激一些企业活跃起来投入到市场中积极参与竞争,从而激活市场中的同行业企业,可参见 《电信业改革攻坚 虚拟运营商鲶鱼效应初显》,2014年6月27日,http://finance.ifeng.com/ a/20140627/ 12614648_0.shtml,2016年5月28日访问。

[3] 钱瑜、石飞月:“虚拟运营商亏损症结待解”,载《北京商报》2016年1月26日,

第B04版。

[4] 王丽娜:“电信运营商降费背后多重博弈 为何不能一步到位?”,载《中国经营报》2015 年5月25日,第C06版。

[5] 杜鹃:“三巨头发布提网速降网费方案”,载《山西日报》2015年6月16日,第B01版。

[6] 马梅若:“提速降费须有诚意”,载《金融时报》2015年5月23日,第004版。

[7] 湖南省长沙市雨花区人民法院《民事判决书》([2002]雨民初字第425号)。

[8] 伍洲奇:“长沙电信被诉乱扣费背后”,《法人》2012年第5期,页65。

[9] 吴勇:“多种宽带套餐被指违规搭售”,载《人民日报》2013年6月24日,第009版。

[10] 廖义男:“公用事业法—国家对公用事业的监督与规范”,《台大法学论丛》1986年第1期,页47。

[11] John Ernst, Whose Utilities: The Social Impact of Public Utility Privatisation and Regulation in Britain, Open University Press,1997,pp.37-40.

[12] Stephen Breyer, Regulation and its Reform, Harvard University Press,1982,p.183.

[13] (德)豪茨纳格、续俊旗等:《中欧电信法比较研究》,续俊旗等译,法律出版社2008年版,页119-120。

[14] 高骥远:“中移动利润5.5倍于电信联通 电信业数据业务未成增长主力”,载《通信信息报》2010年11月3日,第A06版。

[15] 潘天蔚:“中国大陆电信市场准入法制的主要问题及对策”,《月旦财经法杂志》2010年第3期,页94。

[16] 刘孔中:“关于电信管制政策与法规的一些检讨意见”,《万国法律》2000年第12期,页15。

[17] 参见叶卫平:“产业政策对反垄断法实施的影响”,《法商研究》2007年第4期,页20-21。

[18] 参见王先林、丁国峰:“反垄断法实施中对竞争政策与产业政策的协调”,《法学》2010年第9期,页30-31。

[19] 史际春、肖竹:“反公用事业垄断若干问题研究——以电信业和电力业的改革为例”,《法商研究》2005年第3期,页57。

[20] 同上注,页57。

[21] 华慧:“反垄断法对电信业的规制研究——以<反垄断法>实施对电信业的影响为中心”,《求索》2010年第7期,页157。

[22] 史际春:“资源性公用事业反垄断法律问题研究“,《政治与法律》2015年第8期,页5。

[23] 任芳等:“国资委首次明确:七大行业将由国有经济控制”,载《新华每日电讯》2006年12月19日,第006版。

[24] 2011年我国发改委对中国电信和中国联通进行垄断调查,认为二者可能利用宽带入网市场的支配地位,对竞争对手收取高额的入网费用,影响了宽带入网市场的公平竞争。若调查属实,违法企业有可能遭受数亿甚至数十亿的罚款。可惜的是,该案在2012年中国电信和中国联通承诺降低资费与入网费,以及发改委表态将继续督促二者整改宽带入网领域垄断问题之后,便不了了之。人们既未看到罚单,也未得到清晰、全面的答复。为此,有学者认为该结果不一定就是执法机关的本意,其“不可避免地会受到各种干扰,特别是来自上级部门和其他政府部门的干扰,甚至还受到社会舆论的影响”,这是因为“中国毕竟是一个从计划经济向市场经济转型的国家,国企还在不同程度上受到政府的保护”。详情参见王晓晔:“中国电信、中国联通涉嫌垄断案的再思考”,《交大法学》2013年第2期,页5-15。

[25] 史际春等,见前注22,页4。

[26] Jean Jacques Laffont, Jean Tirole, ”The politics of Government Decision Making: A Theory of Regulatory Capture”, Quarterly Journal of Economics,106(1991).

[27] 何况:“72小时电信巨头闪电换班”,载《经理日报》2004年11月03日。

[28] 赵忆宁:“中国电信业:政府被谁“俘获”?”,载《21世纪经济报道》2004年7月1日。

[29] 王自力:“论行业管制政策与反垄断法的协调实施”,《江西财经大学学报》2012年第5期,页116。

[30] Vgl. Reiner Hallenga, Europarechtliche Vorgaben für die Liberalisierung von Telekommunikationsnetzmärkten und die Umsetzung in nationales Recht, ArchivPT (1996),239,239-246.

[31] Vgl. Begründung zum Entwurf des TKG,BT-Drs.13/3609,33.

[32] Kommission, Grünbuch KOM(87)290 endg.v.30.6.1987.

[33] Richtlinie 88/301/EWG der Kommission vom 16.05.1988 über den Wettbewerb auf dem Markt der Telekommunikationsendgeräte,AB1.L 131 vom 27.05.1988,S.73.

[34] 上述六项指令分别为:框架指令(Rahmenrichtlinie)Richtlinie 2002/21/EG, 许可指令(Genehmigungsrichtlinie)Richtlinie 2002/20/EG, 接入指令(Zugangsrichtlinie)Richtlinie 2002/19/EG, 普遍服务指令(Universaldienstrichtlinie)Richtlinie 2002/22/EG, 电信数据保护指令(Telekommunikationsdatenschutzrichtlinie)Richtlinie 2002/58/EG, 新竞争指令(Wettbewerbsrichtlinie)Richtlinie 2002/77/EG.

[35] Peter Lerche, in: Maunz/Dürig u.a., Grundgesetz, Kommentar, 32.Aufl.,1996, Art. 87f, Rdn. 24.

[36] Kay Windthorst, in: Sachs, Grundgesetz, Kommentar, 4. Aufl., 2007,Art. 87 f, Rdn. 22 ff.

[37] BGBl. 1994 I, S.2325.

[38] Gesetz zur Änderung telekommunikationsrechtlicher Regelungen v.3.5.2012.

[39] 2002/20/EC指令,即欧洲议会和理事会关于电子通信网络和服务的授权指令。

[40] 所谓重要设施,是指对经济行为具有瓶颈(bottleneck)或守卫(gatekeeper)功能的基础设施,如机场、港口、铁路、电信网络或电力天然气输送管道等。美国最高法院在1912年的判决中认为,根据反托拉斯法中的禁止独占化之规定,具有市场支配地位的铁路企业应当提供其铁路网供其他竞争者使用,参见U.S. v. Terminal Railroad Association,224 U.S.383(1912).

[41] EuGH, 06.04.1995 - C-241/91 P und C-242/91 P (Magil-Urteil),Slg.1995, I-743.

[42] Jürgen Kühling/Tobias Schall/Michael Biendl,Telekommunikationsrecht,2.Aufl.,2014,S.335.

[43] Vgl. Hans Peters, Öffentliche und staatliche Aufgaben, FS-Hans Carl Nipperdey,1965,S.877 ff.

[44] Gunnar Folke Schuppert, Die öffentliche Verwaltung im Kooperationsspektrum staatlicher und privater Aufgabenerfüllung: Zum Denken in Verantwortungsstufen, Die Verwaltung 31(1998),415(423).

[45] 詹镇荣:“民营化后国家影响与管制义务之理论与实践——以组织私法化与任务私人化之基本型为中心”,《东吴大学法律学报》2003年第1期,页22。

[46] 刘淑范:“行政任务之变迁与‘公私合营事业’之发展脉络”,《中研院法学期刊》2008年第2期,页62。

[47] Johannes Masing, Die US-amerikanische Tradition der Regulated Industries und die Herausbildung eines europäischen Regulierungsverwaltungsrechts, AÖR 128(2003),558,559.

[48] Dirk Ehlers/Michael Fehling/Hermann Pünder, Besonderes Verwaltungsrecht I , 3.Aufl.,2013, S.707.

[49] ﹝ ﹞许宗力:“论行政任务的民营化”,载翁岳生教授祝寿论文集编辑委员会主编:《当代公法新论(中)——翁岳生教授七秩诞辰祝寿论文集》,台湾元照出版社2002年版,页607-609。

[50] 詹镇荣,见前注﹝45﹞,页24-25。

[51] Stephen Breyer, supra note 12,at.182.

[52] 鉴于外资准入制度涉及问题更为复杂,囿于篇幅与关联度所限,此处暂不作讨论。

[53] 王郁琦:《资讯、电信与法律》,北京大学出版社2006年版,页189。

[54] 潘天蔚,见前注﹝15﹞,页98。

[55] (德)豪茨纳格等,见前注﹝13﹞,页168。

[56] 2002/20/EC指令,即欧洲议会和理事会关于电子通信网络和服务的授权指令。

[57] 詹镇荣:“电信法上不对称管制措施之形塑及界限——最高行政法院100年度判字第1860号相关判决评析”,《中研院法学期刊》2015年第16期,页83。

[58] 娄耀雄主编:《电信法》,对外经济贸易大学出版社2010年版,页54。

作者简介:何源,上海社会科学院法学研究所助理研究员。

文章来源:《中外法学》2016第4期。