陈璇:正当防卫与比例原则

陈璇摘要: 比例原则作为法治国捍卫公民基本权利的一项宪法性原则,对于确定正当防卫权的限度具有指导作用。正当防卫必须完全符合适当性和必要性原则,但狭义比例原则对它的制约却极弱;防卫限度的判断应在原则上放弃法益均衡的考量,这是基于合宪性解释所得出的合理结论。理由在于:第一,正当防卫不是公民代行国家权力的行为,故不存在全盘适用行政法上狭义比例原则的必然性。第二,狭义比例原则与正当防卫保障公民消极自由的性质不符。第三,法益均衡的必要性来自于社会团结原则,但正当防卫在总体上与该原则无法兼容。最后,警察防卫权的限度之所以在实际上严于普通公民的防卫权,不是因为它受到了狭义比例原则的限制,而是因为必要性条件本身会随着防卫主体防卫能力的升高而提出更高的要求。

关键词: 正当防卫 比例原则 合宪性解释 社会团结原则 警察防卫权

一、问题意识与研究思路

(一)防卫限度与合宪性解释

正当防卫的限度是我国司法实践中最容易引起争议、也最受社会公众和新闻媒体关注的问题之一。[[1]]相关的学说归结起来无非就是两派,一为必需说,二为基本相适应说。前者认为,决定防卫限度的关键在于防卫行为是否属于有效制止不法侵害所必不可少的反击手段;后者则强调,防卫限度的判断应当以防卫行为和侵害行为这两者在强度上的均衡关系为核心。直至20世纪80年代中后期,两派的力量大体势均力敌。[[2]]自20世纪80年代末以后,声称对必需说和基本相适应说进行了融合的折中理论开始大行其道,并逐渐取得了通说的地位。这一观点认为,防卫限度既要求防卫行为是为制止不法侵害所必需的手段,又要求防卫行为的性质、强度及造成的损害不能明显超过不法侵害的性质、强度和可能造成的损害。[[3]]然而,我们只要稍加分析即可发现,这种理论名为折中,实则不过是改头换面全盘继承了基本相适应说的衣钵。因为,根据折中说,即使确定防卫行为乃制止不法侵害所不可或缺,但只要防卫与侵害之间不能保持基本均衡,则防卫行为仍属超过了必要限度。可见,“基本相适应”的标准在折中说中仍旧牢牢把持着最终的决定权。[[4]]与此相应,在司法判例中,基本相适应说也占据着支配性的地位。在不法侵害单纯侵犯财产、住宅安宁等法益或者仅具有轻微暴力性质的情况下,只要防卫行为导致侵害人重伤、死亡,法院基本上就倾向于以“防卫行为的性质、手段、强度及可能造成的损害明显与不法侵害不相适应”[[5]]为由,认定防卫超过了必要限度。[[6]]近年来,这种传统的防卫限度判断标准一统天下的局面开始出现松动。一方面,一些学者对通说提出了有力的质疑。[[7]]另一方面,2015年3月2日最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合发布的《关于依法办理家庭暴力犯罪案件的意见》第19条指出:“认定防卫行为是否‘明显超过必要限度’,应当以足以制止并使防卫人免受家庭暴力不法侵害的需要为标准,根据施暴人正在实施家庭暴力的严重程度、手段的残忍程度,以及既往家庭暴力的严重程度等进行综合判断。”该司法解释对于防卫限度判断标准的界定,完全采纳了必需说的观点,丝毫未见基本相适应的内容。

笔者认为,在防卫限度重新成为刑法学论争的热点之际,有必要以此为契机进行正当防卫教义学研究方法的更新。因为,尽管正当防卫是刑法学中的一个传统话题,以它为讨论内容的文献可谓汗牛充栋;但难以否认的是,我国正当防卫整体研究水平的提升速度,却似乎明显逊色于刑法总论的其他领域。相当长一段时间以来,有关正当防卫的探讨呈现出严重碎片化和低水平重复的现象,突破性的成果寥若晨星。究其原因,除了由于违法阻却事由的研究长期以来存在着体系化思维不足的缺陷以外,恐怕还因为知识补给和智力支持之“源头活水”的枯竭与断流。正当防卫是将某种侵犯公民权利的行为加以正当化的违法阻却事由;所以,欲合理确定这种合法化事由的边界和要件,就需要从政治哲学的高度对其正当化的根基展开深层次的追问。可以说,“与所有其他刑法上的制度相比,正当防卫总是能够最为鲜明地反映出基本政治观念的变迁”;[[8]]有关正当防卫的规定和理论,在相当程度上也是直接展现一国政治哲学和宪法立场的“窗口”。由此决定,一旦脱离了政治哲学和宪法理论的滋养,正当防卫教义学的活力必然会迅速衰退,其发展陷于停滞和徘徊也就在所难免。无独有偶,当前我国法解释学出现的一个重要动向是,在宪法学者和部门法学者的共同推动下,关于合宪性解释及其应用的研究逐渐兴起。在我看来,该趋势的形成大概得益于以下两方面因素:其一,法治国的内在要求。确保一切法律规范的制定和适用活动均处在宪法的框架之内,此乃法治的应有之义。因此,对于具体部门法规范的解释就不得与宪法的精神、原则和内容相抵触。[[9]]其二,教义学纵深发展的需要。一方面,使宪法在中国的司法当中发挥作用,是宪法学界孜孜以求的目标。但是,受制于目前中国的宪法架构,违宪审查意义上的宪法司法化尚难实行,故强化宪法对部门法解释的指导和约束,力图使宪法的原则和精神内化为法律适用的指针,就成为当下宪法能够影响司法的一条可行之道。[[10]]另一方面,部门法历来拥有相对发达和成熟的规范解释技术,但通过援引宪法条文和宪法原理来增强论证说理的深度与广度、提高解释方案的正当性和信服力,也有助于培育部门法教义学新的学术增长点。较之于其他部门法来说,刑法所使用的制裁手段最为严厉,它对公民基本权利可能造成的限制也最大,故通过合宪性解释将刑罚权的行使严格限定在宪法所能容许的范围之内,就显得尤为迫切。因此,不少刑法学者已有意识地初步探讨了刑法合宪性解释方法的价值和适用原则。[[11]]笔者认为,在刑法规范合宪性解释的意义和理念已大致为人们所接受的情况下,刑法学界关于合宪性解释的研究应当从宏大叙事转向深耕细作,力图在具体教义学问题的思考和具体条文的解释中提炼、总结合宪性解释的实践操作方法。[[12]]

一面是正当防卫教义学需要借助宪法学获得知识上的补给和视野上的拓宽,另一面则是合宪性解释方法亟待俯身接入刑法学具体问题的“地气”。于是,正当防卫的合宪性解释注定是一个极具研究价值的课题。

(二)比例原则的引入与若干前提的厘定

有待解释的法律规范具有多义性,这是展开合宪性解释的前提。[[13]]假如某一法律的含义确定无疑,则即便该含义与宪法相悖,法官也只能遵从立法者明确表达出来的意思作出裁判。此时,要让法律的适用与宪法保持一致,已超出了法解释学力所能及的范围。《刑法》第20条第2款规定正当防卫不得“明显超过必要限度造成重大损害”。结合《刑法》第21条第2款对避险限度的规定同样使用了“必要限度”一词来看,“必要限度”是一个能够容纳多种不同解读的概括性用语。于是,当我们将防卫限度置于合宪性解释的语境下时,需要讨论的问题就是:既然正当防卫是对侵害人基本权利造成损害的行为,那么如何界定该损害行为的强度,才能与宪法的原则和精神相吻合呢?这就不能不引入比例原则。值得注意的是,我国的司法机关已经开始有意识地将比例原则的概念引入到了防卫限度的判断之中。例如,有的法官明确指出:“扭送过程中制止犯罪嫌疑人暴力反抗的,一般应认定为正当防卫,但行为限度要符合比例原则”,故“应权衡防卫行为所保护的法益性质与防卫行为所造成的损害后果,即所保护的法益与所损害的利益之间不能悬殊过大,不能为保护微小权益而造成不法侵害者重伤或者死亡。”[[14]]

比例原则发端于行政法,它素来被誉为公法领域的“帝王条款”,对于约束公权力、保障公民自由具有基础性的地位。该原则主要由以下三项内容构成:(1)适当性(Geeigneitheit)原则。即,当法律或者行政权的行使给公民权利造成侵害时,它必须能够达到某种法定目的。(2)必要性(Erforderlichkeit)原则。这是指,在适于达到法定目的的所有措施中,应当选择对公民权利损害最小的那一种。(3)狭义比例性(Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne)原则。是指国家权力的行使措施与其所欲达到的目的之间必须相称和均衡。即便某一措施乃为达到法定目的所必要,但如果它对公民基本权利带来的侵害过于严重,明显超过了法定目的所能实现的价值,则该措施仍然不被允许。[[15]]最近,一些学者已经意识到了比例原则对于确定违法阻却事由限度的指导意义,[[16]]但相关的论述尚属浮光掠影,详细深入的分析仍付阙如。有鉴于此,在正式展开研究之前,需要首先明确以下两点:

1. 我国《宪法》虽然没有对比例原则作出明文规定,但其若干条文已经从实质上体现了对该原则的认可。(1)《宪法》第51条规定:“中华人民共和国公民在行使自由和权利的时候,不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法的自由和权利。”该条款一方面为国家限制公民基本权利提供了可能,但另一方面也昭示,只有在为了实现公共利益或者保护其他公民利益的前提下,才存在对公民基本权利加以限制的空间。这就体现了适当性原则的精神。(2)《宪法》第33条第3款规定:“国家尊重和保障人权。”由于从体系上来看,该条款位于《宪法》第二章“公民的基本权利和义务”之首,故它势必能够对该章其他条款的解释发挥统领、指导的辐射功能。[[17]]因此,《宪法》第51条关于允许对公民权利加以限制的规定,就必须处在人权条款的约束之下。将国家限制公民自由的行为严格收缩在必要和最低的限度之内,这本是人权条款的内在要求,故该条款与必要性及狭义比例原则的价值追求是完全一致的。可见,“比例原则即使并未在宪法的人权条款中被明言提及,但是,由每个人权的本质应可包含该内在的原则。所以,比例原则……毋宁是一个法秩序的最根本原则,是法治国家原则由自身产生的最高规范。”[[18]]

2. 比例原则不仅适用于“国家机关—公民”,而且也适用于“公民—公民”的冲突关系。有的学者主张,既然比例原则的宗旨在于抵御国家公权力给公民造成过度的侵犯,那么其适用范围就只能局限在公权力机关损害公民权利的情形之上;包括正当防卫在内的违法阻却事由所涉及的是公民个人之间的利益冲突,故并无适用比例原则的余地。[[19]]但笔者对此不以为然。的确,比例原则滥觞于行政法领域;然而,时至今日,该原则早已跨越具体部门法的疆界而成为现代法治社会中具有普遍性和根本性的指导原则。[[20]]因为:首先,“人民基本权利的肯定及维护,是任何一个崇尚民主法治且实行宪政的国家所责无旁贷的任务。”[[21]]所以,在法治国中,任何一种有损公民基本权利的行为欲获得合法性,就必须具备正当化的根据,也必须严守一定的边界和限度。既然侵犯公民自由的行为不仅可能来自于国家,而且亦可由个人实施,那么公民因行使基本权利而损害其他公民权益的行为,就不能不同样处在比例原则的约束和管控之下。[[22]]其次,从实质上来看,正当防卫并非单纯涉及公民个人之间的关系,它也关乎国家与个人的关系。本来,国家负有维护公民的基本权利不受侵害的义务;但“正当化事由不仅排除了国家刑罚权的发动,而且还剥夺了被害人的权利,使其无权要求行为人不去实施符合构成要件的行为,故一切正当化事由的效果都在于缩减对被害人的保护。”[[23]]既然正当化事由的成立意味着法律在一定范围内免除了国家对特定公民的保护义务,那么这种事由的存在范围就没有理由不受比例原则的限制。[[24]]

综上所述,比例原则对于正当防卫限度的合宪性解释具有指导意义。

(三)问题聚焦与思路构建

首先可以确定,无论是必需说还是基本相适应说,都承认以下两点:第一,防卫行为必须具有保护法益免受侵害的能力;第二,正当防卫必须是在多种能够同样有效制止不法侵害的反击行为当中,给侵害人造成损害最小的那一种。最终使两派分道扬镳的问题是:法益均衡是否属于正当防卫的内在要求?“利益衡量和狭义比例原则实际上内容应该是一致的,只是语言表达的不同而已”,[[25]]“比例原则中的利益衡量均落至于最后的狭义比例原则之上,而妥当性原则与必要性原则一般不涉及对于各法益的价值判断,而将其留在狭义比例原则(法益衡量原则)之中。”[[26]]由此可见,防卫限度的两大学说在贯彻比例原则中的适当性和必要性原则方面是完全一致的,二者的分歧在于对待狭义比例原则的态度。于是,关键性的问题已然浮出水面:狭义比例原则在防卫限度的判断中究竟应当居于何种地位?

为此,本文将顺次探讨以下四个问题:(1) 正当防卫是否属于公民代行国家权力的行为?(2) 正当防卫与公民消极自由的保护之间是何种关系?(3)社会团结原则能否适用于正当防卫?(4)警察防卫权的限度条件是否存在特殊之处?笔者的最终结论将是:比例原则虽然具有普遍的指导意义,但这并不意味着它在所有具体领域和问题中的适用形式均一成不变;在不同的紧急权中,狭义比例原则对限度判断的制约力度存在差异,正当防卫属于受该原则约束最弱的一极。

二、正当防卫与国家权力的代行

在大陆法系刑法学中,有一种颇为流行的理论认为,正当防卫的正当化根据在于它不仅保护了具体法益免遭侵害,而且还通过反击不法行为捍卫了整体法秩序的不可侵犯性,进而对违法犯罪行为产生了一般预防的效果。[[27]]我国刑法学通说实际上也持相近的立场。例如,有权威著作指出:“社会主义刑法中的正当防卫,其本质必定是制止不法侵害,保护合法权益,维护社会主义法制这三项任务的有机统一。”[[28]]维护法规范的效力、预防违法犯罪,这本应是由国家公权力承担的任务。所以,一旦认为公民在实施正当防卫时也实现着保卫法秩序的功能,那就意味着“防卫行为不再只具有纯粹私人的属性,它同时成为了一种‘准国家的’行为。”[[29]]既然国家行使公权力的行为必须严守狭义比例原则,那么作为代表国家捍卫法秩序的正当防卫人在行使防卫权的过程中,同样也负有遵守该原则的义务。[[30]]由此可见,在防卫限度问题上支持基本相适应说的立场,这与将正当防卫理解为一种超个人的准国家行为的观点桴鼓相应。

然而,这种“国家权力代行论”存在重大疑问。理由如下:

1. 正当防卫并非法治国所能容许的预防手段。既然“国家权力代行论”认为正当防卫的本质之一在于捍卫了法秩序,而这种法秩序又存在于以建成法治国为目标的当代中国,那么它所追求实现的一般预防功能就不可能是恣意无度的威慑恐吓,也不可能是不受节制的规范确证,而必须时刻受到以宪法为基石的法治原则的限定。众所周知,责任原则(Schuldprinzip)是现代法治国家为抵御预防性措施的滥用而设置的一道保护性关卡。[[31]]根据该原则,通过实施制裁来实现一般预防,这只能以行为人具有责任为前提;同时,预防措施对行为人法益的侵害强度,也必须严格控制在行为人所负责任的范围之内。责任原则根源于宪法上的人格尊严条款。《宪法》第38条规定:“中华人民共和国公民的人格尊严不受侵犯。”人格尊严的要义就在于,一切公民的存在本身就是目的,无论是国家还是其他公民都不允许为达到某种目的将他当作物化的工具来加以利用。所以,国家不能以遏制和预防犯罪、维护社会安定为名,对公民施加任何逾越其责任程度的制裁。如果说公民的正当防卫行为能够产生法治国所期许的预防功能,那么法律容许正当防卫采取的强度和方式,就应该与国家在《宪法》框架内有权动用的预防手段相当才对。但事实却并非如此。

首先,从对象上来说。按照通说的观点,即便某人因年龄或者精神疾病而完全欠缺责任能力,也不妨碍其他公民针对来自于他的侵害行为实施防卫。但是,既然按照《刑法》第17、18条和《行政处罚法》第25、26条的规定,国家自己都无权通过处罚无责任能力人的方法来达到一般预防的目的,那它又怎么能够授权给普通公民,允许其以反击无责任能力人的方式来实现一般预防呢?

其次,就强度而言。尽管基本相适应说对防卫限度的把握较为严格,但它依然承认,正当防卫造成的损害可以超过不法侵害可能引起的损害,只是两者的差距不宜过于悬殊。[[32]]另外,按照《刑法》第20条第3款的规定,防卫人在面对严重危及人身安全的暴力犯罪时有权将对方杀死。可是,在杀人、抢劫、强奸等犯罪行为没有导致死亡结果现实发生的情况下,国家却一般不会判处犯罪人死刑。这就说明,防卫行为的合法强度往往会明显超出侵害人责任的范围。如果说超出侵害人责任的这部分损害依然具有一般预防的本质,那这种一般预防由于与责任原则相冲突而将最终归于违宪;[[33]]如果说这部分损害不再与一般预防相关,则通说所持的“法益保护 + 法秩序维护”的二元正当防卫论便至此半途而废,无法坚持始终。

最后,从方式上来说。致侵害人伤残是得到法律容许的一种防卫手段,但纵观我国法律体系,却找不到任何以破坏人的身体完整性和机能为方法来实现预防的措施。

总而言之,如果说正当防卫权来自于国家的授权、是一种由公民代行公权力的“准国家行为”,那么法治国禁止公权力采取的种种预防手段,何以在公民个人手中就一一复归合法了呢?

2. 委以普通公民一般预防的任务,既勉为其难亦无必要。(1)在现代社会中,预防违法犯罪是一项专业性、技术性极强的系统工程,它早已不是“杀一儆百”、“宰鸡儆猴”之类的朴素用语所能概括。犯罪预防措施一方面需要严守宪法和法律所划定的边界,另一方面需要在考虑行为诱因、行为人的性格特征以及经济社会状况等众多复杂因素的基础上,综合运用法学、社会学、人类学等多学科知识方能达到目标。故这一任务只能由专门机构和专业人员经由严格、科学的程序去完成,普通公民着实难以胜任。(2)在公民突遇不法侵害的情况下,急切需要由个人即刻完成的是法益保护,而非犯罪预防。之所以说正当防卫处在紧急状态之中,是因为国家机关不能及时到场保护法益,而一旦稍加耽搁,则时机一去不返,法益将遭受难以弥补的损害。可是,对于一般预防来说,却根本不存在这种“时不我待、刻不容缓”的紧迫需要。因为,国家完全可以在事后经过对案内案外各种事实进行全面参详之后,再冷静地决定采取适当的预防措施。将一般预防置于事后进行,不但不会对法规范的效力造成任何不可挽回的损失,反而更能保证法秩序以最为理性和科学的方式得到捍卫。

3. 不能把正当防卫的客观效果与正当防卫的本质混为一谈。事实上,德国持二元论的多数学者不得不承认,法益保护才是正当防卫的基石所在,法秩序维护只是依附于法益保护之上的次要根据。[[34]]正如耶舍克(Jescheck)和魏根特(Weigend)所言:“法秩序的保障唯有借助于具体权利的保护这一中介,才能得以显现。”[[35]]但这样一来,通说势必陷入难以为继的尴尬境地。因为,当所谓二元论中的一元只能仰另一元之鼻息而存在时,我们还能说它是正当防卫中不可或缺的独立支柱吗?[[36]]罗克辛(Roxin)在捍卫通说时曾提出如下辩解:“既然我们通过行使正当防卫权的方式去制止法益损害的行为,不仅会产生个别预防的作用,而且还有助于维护社会的和平状态,那这就是一种一般预防的效果。”[[37]]可是,正如国家惩处犯罪或许有利于强化礼义廉耻的观念,但没有人会因此认为提高全社会的道德水平就是刑罚的正当根据所在;法院判处侵权人赔偿被害人损失也许能发挥遏制潜在侵权行为的功效,但不能就此宣称侵权损害赔偿责任的意义在于预防违法。同样地,防卫行为的实施当然有助于使“违法者没有好下场”的信念更加深入人心;但这至多只是正当防卫带来的附随效应而已,完全不可与正当防卫的合法性根据同日而语。

综上所述,可以得出结论:正当防卫并不具有代行公权力的性质;因此,在正当防卫领域也不存在全盘沿用行政法上狭义比例原则的必然性。不过,这只是为防卫限度的判断突破该原则创造了可能。接下来需要进一步探讨的是,狭义比例原则缘何在总体上无法与正当防卫相兼容呢?

三、正当防卫与自由平等原则

在比例原则中,“妥当性原则及必要性原则在根本上,是以达成措施目的为着眼点。所以,不会为手段的后果(不利人民之人权)而牺牲其为目标之追求。但是,(狭义)比例性原则根本上容有可推翻该目的的追求(只要被损害的人权重过所追求目的的价值的话)”,它决定的是“该目的应不应追求,继而手段要不要采取之问题。”[[38]]因此,一旦将狭义比例原则引入防卫限度的判断,那么当公民的财产法益遭受他人不法侵害时,只要防卫行为足以导致侵害人重伤、死亡,即便这是为有效制止侵害所必不可少的最低反击手段,行为人也无权实施。[[39]]这就意味着,在此情况下,行为人对自己的财产法益遭受侵害负有某种忍受义务,他要么只能采取那些无法保证有效性和安全性的轻度防卫措施,要么只能完全放弃防卫、坐等法益受损,待来日再图寻求国家机关的帮助。然而,仅仅为了保全不法侵害人的人身安全而要求公民承担向不法侵害屈从、忍让的义务,这并不符合宪法关于公民平等自由权的规定。

(一)正当防卫不仅是在维护具体的法益免受损害,更是在捍卫某一公民在宪法上所具有的、与其他公民完全平等的自我决定权和人格尊严。

我国《宪法》第33条第2款和第51条分别规定:“中华人民共和国公民在法律面前人人平等”,“中华人民共和国公民在行使自由和权利的时候,不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法的自由和权利。”从政治哲学的角度来看,《宪法》的这两项规定是对公民消极自由的宣示。英国学者以赛亚•伯林(Isaiah Berlin)将自由划分为消极自由和积极自由两种。所谓消极自由就是免受他人干涉和强制的自由。即,“政治自由简单地说,就是一个人能够不被别人阻碍地行动的领域。如果别人阻止我做我本来能够做的事,那么我就是不自由的;如果我的不被干涉地行动的领域被别人挤压至某种最小的程度,我便可以说是被强制的,或者说,是处于被奴役状态的。”[[40]]由于消极自由的核心在于,公民在一定空间范围内能够不受他人干涉、完全按照自己的意愿去做出决定和安排,故它本质上保护的是公民个人的自我决定权。不可否认,仅凭消极自由的确不足以催生出富庶、平等、文明的理想社会,但它却是公民个人自由的根本保障和坚强后盾所在。正是基于对历史教训的深刻反思与总结,为了防止“文革”期间屡屡出现的以实现崇高革命理想的名义恣意践踏公民权利、随意剥夺个人自由的悲剧重演,现行《宪法》一方面在编排结构上将“公民的基本权利和义务”一章列于“国家机构”之前,另一方面在具体内容上不仅恢复了1954年《宪法》关于公民在法律面前人人平等的规定,还专门新增了第38和51条,[[41]]从而以多个条款从不同角度完整地强调了对公民消极自由的严格保障。

正当防卫权是消极自由的体现,更是保证消极自由得以实现的必要前提;正当防卫的直接功能固然在于保护生命、健康、财产等具体法益免遭他人侵害,但更为重要的是,它能够保障公民的法律地位和人格尊严不受贬损。

因为,如果公民甲在自己的权益遭遇乙不法侵害时竟无自卫之权利、仅有忍受之义务,那就不仅意味着甲的某个具体法益在劫难逃,更意味着乙由此获得了强制和支配甲的特权。这样一来,甲原本在法律上享有的与乙完全平等的地位就会发生动摇,他在自由空间范围内不受干预地安排生活的自我决定权也会荡然无存。正因为如此,古典自由主义的经典作家无不站在维护公民人格尊严的高度来阐发正当防卫权,而不是将其意义仅仅局限在对具体、个别法益的保护之上。按照康德(Kant)的看法,只有当某人的任性能够根据一个普遍的自由法则与他人的任性保持一致时,这种任性才能成为权利。一旦某人违反了普遍的自由法则给他人的自由造成了障碍,该行为即为非法;相应地,“与这种障碍相对立的强制,作为对一个自由障碍的阻碍,就与根据普遍法则的自由相一致,亦即是正当的,所以,按照矛盾律,与法权相联结的同时有一种强制损害法权者的权限。”[[42]]在康氏看来,不法侵害人所欲破坏的首先并不是具体的法益,而是他和被侵害人之间的法律关系;与此相应,正当防卫所维护的首先也不是个别法益,而是防卫人免受他人非法强制的自由和法律地位。[[43]]于是,不论不法侵害人实际针对的是财产、名誉、健康还是生命,其挑战、蔑视对方法律地位和人格尊严的属性都是完全一致的。既然如此,面临不法侵害的所有公民就都有权采取为捍卫自身法律地位所必要的措施,而不受防卫行为损害和保护的法益之间价值对比关系的掣肘。[[44]]洛克(Locke)也指出,即便一名窃贼并无伤害、杀害他人的企图,但是“因为窃贼本无权利使用强力将我置于他的权力之下,不论他的借口是什么,所以我并无理由认为,那个想要夺去我的自由的人,在把我置于他的掌握之下以后,不会夺去我的其他一切东西。所以我可以合法地把他当作与我处于战争状态的人来对待,也就是说,如果我能够的话,就杀死他。”[[45]]

正当防卫是法律(包括刑法、民法)为公民自我决定权所规定的一种具体实现方式。[[46]]既然《宪法》明确规定国家对于公民的消极自由负有保护的义务,那么国家除了需要消极地避免自己去侵犯公民的自由之外,还有责任积极地确保公民行使自我决定权的途径畅通无阻、行之有效。[[47]]可是,一旦在正当防卫中引入狭义比例原则,就意味着公民在双方法益价值出现明显差距时必须对不法侵害加以退让和容忍,这无疑将打破该公民与不法侵害者之间的平等法律关系,使前者的人格地位屈居于后者之下。这与宪法强调保护公民消极自由的条款是格格不入的。

(二)正当防卫的发展史也在相当程度上证明,对消极自由的重视程度往往与对法益均衡原则的强调程度成反比关系。

首先,放眼德国。以1517年班贝根西斯(Bambergensis)刑法典和1532年卡洛林纳(Carolina)刑法典为代表的中世纪刑法,虽然规定了正当防卫权,但却对防卫权的行使设定了种种严格的限制性条件:其一,公民只有在面临针对生命和身体法益的不法侵害时,才允许实施正当防卫。其二,公民在遭遇不法侵害时有义务先选择逃避,只有在逃避无效的情况下方可反击。进入18世纪,1794年普鲁士刑法典将正当防卫保护的法益范围扩展到了财产之上,但仍然要求公民承担躲避义务,并且禁止为了保护财产法益而采用杀害侵害人的防卫手段。[[48]]随着19世纪以降公民社会的建立以及自由主义国家哲学的勃兴,刑法对正当防卫权的限制呈现出大幅削减的趋势。在这一历史演进过程中具有里程碑意义的,是由费尔巴哈(Anselm v. Feuerbach)参与起草的1813年巴伐利亚刑法典。该法典第125条首次取消了正当防卫条款中关于狭义比例原则的规定。1851年普鲁士刑法典第41条在此基础上更进一步,不仅允许为保护财产法益使用致命的防卫手段,而且不再要求防卫人履行逃避义务。该条文原封不动地为德国统一后的1871年刑法典第53条所沿用。[[49]]在纳粹统治期间,德国曾短暂出现了收紧防卫权行使条件的回潮。当时,帝国法院的判例和一度处于酝酿之中的刑法修改草案又重拾了逃避义务和法益均衡原则。[[50]]但二战结束后,随着自由主义法治国思想的复兴,关于防卫限度的解释再度承接了19世纪后半叶至20世纪初的传统。德国1975年颁布的新刑法总则第32条关于正当防卫的规定,在实质内容上也基本继受了1871年刑法。[[51]]

其次,回首前苏联。苏俄1922年刑法第19条和1926年刑法第13条,均未对防卫限度的具体内容作出规定。在斯大林时代,学界和司法机关对防卫限度的解释明显呈现严加控制的景象。彼时刑法理论的通说认为,一旦防卫造成的损害与侵害可能引起的损害不成比例,即属防卫过当;甚至还有不少学者主张,不允许为了避免轻伤害而导致侵害人死亡。苏联最高法院全体会议1946年6月7日的决议明确提出:“正当防卫只有在防卫性质与所实施的侵袭行为的强度相适应时,才能认为是合法的。”[[52]]20世纪50年代中叶,随着赫鲁晓夫改革政策的登台,学界和实务界对防卫限度要件的把握才逐步趋于宽松化。尽管1958年《苏联和各加盟共和国刑事立法纲要》第13条仍然规定防卫行为同不法侵害的性质不能显然不相称;但在实际解释中,法益均衡原则对防卫限度的制约却悄悄地趋向弱化和虚化。[[53]]苏联最高法院全体会议1984年4月16日决议第8和第9条指出:“法院在解决是否超过正当防卫限度的问题时,不仅应该考虑防卫和侵害的手段是否相当,而且还要考虑威胁防卫人的侵害的危害性,防卫人对抗侵害的力量和可能性,以及其他能够反映加害人与防卫人力量对比的所有情节(加害人和防卫人的数量,他们的年龄、身体状况,是否有武器,侵害实施的地点和时间等等)。各级法院应该注意到,在侵害引起的精神激动的状态中,防卫人并不总是能够准确地衡量危险的性质和选择相当的防卫手段。”[[54]]很明显,法院在此已不再强调双方法益价值的均衡性对于相当性判断的决定性意义。它之所以不厌其详地罗列一众事实要素,甚至将防卫人的激动情绪也纳入考量的范围,恰恰是试图为脱离狭义比例原则的束缚而“暗度陈仓”。难怪有苏联学者直截了当地提出:“所谓防卫应该与侵害相适应,就是说,防卫应当在必要限度内进行。如果对侵害者造成轻微伤害即可以防卫的话,那么,就不能造成更大的伤害;如果以打击的方法可以防卫的话,便不能杀害。否则,即为防卫过当。”[[55]]很明显,此种意义上的“相适应”实际上并没有为正当防卫提出超过必要性要件以外的限制。

最后,将目光转向中国。“我国固有律关于‘正当防卫’的相关法理思想,虽曰发轫自上古时代,唯直迄唐律,始有具体而完整之立法理念与法律条文,散见于《唐律》之‘贼盗律’、‘斗讼律’及‘捕亡律’之中,并为日后的宋元明清历代所沿袭。”[[56]]总体而言,我国古代法制对防卫限度的控制是极为严苛的。具体表现有二:(1)《唐律•斗讼律》第9条第2项规定:“诸斗,两相殴伤者,各随轻重,两论如律。后下手理直者,减二等。至死者,不减。”据此,即便行为人是针对不法侵害展开必要的反击,亦应予以处罚,只是在量刑上可以减等处理;一旦防卫致对方死亡,则连减轻处罚的待遇也不复存在。同时,当卑幼者遭受尊长殴打时,即使卑幼“理直”,亦不得援引“后下手理直者,减二等”的规定对尊长实施防卫。(2)《唐律•斗讼律》第34条规定:“诸祖父母、父母为人所殴击,子孙即殴击之,非折伤者,勿论。折伤者,减凡斗折伤三等。至死者,依常律。”可见,当祖父母、父母受他人侵害时,其子孙为保护祖父母、父母而实施防卫的,只有在防卫造成侵害者肢体折伤以下之轻伤的情况下,方不入罪。一旦折伤对方肢体,则只能对防卫人减轻处罚;若反击致侵害人死亡,则仍依“斗杀”罪论,处以绞刑或者斩刑。[[57]]这些规定基本为此后历代刑律所承袭。及至中华民国时期,中国学者和法院判例才在继受大陆法系刑法思想的基础上,在防卫限度的判断中普遍放弃了严格的法益衡量标准。[[58]]

对中外正当防卫发展史的梳理与回顾,难免会使不少人颇感意外:本来,狭义比例原则孜孜以求的就是对公民基本权利的保障,故按理说,在正当防卫领域,越是尊重个人自由的时代似乎就应当越强调该原则,而越是偏重国家主义的时代就应当越容易忽视该原则才对。可为什么现实的情况却大致相反呢?[[59]]其实,这一点并不难得到解释。

第一,警察国家在本能上就对那些可能有损其权力垄断性的公民私力救济途径持排斥态度。在国家主义政治哲学眼中,经济生活和社会生活的各个方面应当处在国家的安排、监护和管控之下,故一切法益冲突和纠纷的解决也都必须由公权力统一包揽。一旦公民享有宽泛的正当防卫权,则意味着个人在特定情形下可以绕开国家机关自行解决冲突。因此,为了避免“大权旁落”、为了防止自身的权威被架空或者虚置,警察国自然就倾向于将公民的自卫权压缩在尽可能狭小的空间之内。[[60]]相反,一旦承认公民的基本权利具有不依附于国家而独立存在的天赋属性,一旦政府逐渐退居到“守夜人”的角色之上,公权力对社会生活和个人自由的干预就只能局限在为维护共同生活所必不可少的有限范围之内。[[61]]于是,公民在遭遇他人不法侵害时,自然就享有不待公权力介入就自行捍卫法益的权利。惟其如此,“早在处于启蒙时代的19世纪,人们就已经把对宽泛而凌厉的正当防卫权的认可,看作是个人积极性战胜绝对官吏国家的一个标志。”[[62]]

第二,凡是集权国家,无不赋予超个人的国家、集体、社会利益以优越于公民的无上地位。公民之间采用暴力手段相互搏击的行为,无疑会使社会的和平状态遭到破坏。所以,一个以维护国家秩序为最高价值目标的国度,便容易模糊冲突双方的是非曲直,不惜在一定范围内迫使无辜公民牺牲其权益和自由,从而换取社会的安定。例如,由于在古代中国,长幼、尊卑、亲疏之分乃维系社会稳定的支柱所在,[[63]]故对于“一准乎礼”的《唐律》来说,维护家族伦理自然就成为其追求实现的首要目标。于是,《唐律》之所以规定,卑幼者为反抗尊长的不法殴击所实施的防卫行为不存在任何减等的可能,就是因为在立法者的眼中,即使是个人的人身安全也应当为长幼有序的伦理秩序让位。与此形成鲜明对比的是,对于子孙为避免祖父母、父母被他人袭击而实施防卫的案件,由于立法者认为该行为有助于促进人伦孝道,故其能够享有的宽宥幅度甚至远远大于一般的正当防卫。[[64]]

由此可见,狭义比例原则的适用本身并不必然能产生最大限度保护公民基本权利的效果。在行政法领域,由于狭义比例原则对国家行政权发挥着软化作用,故它的适用有利于维护行政相对人,即公民的自由。然而,在正当防卫中,由于狭义比例原则所约束的是公民的自卫权,故它在有利于保护侵害者法益的同时必然意味着对遭遇不法侵害一方公民自由的克减。因此,尽管“正当防卫乃自然权利”、“正当防卫无历史”之类的法谚流传甚广,但这一判断其实并非放之四海而皆准、推之百世而不悖。因为,只有在承认公民的消极自由与生俱来、神圣不可侵犯的时代,正当防卫权才真正是不言而喻、不证自明的;相反,当个人自由被强大的国家权力所窒息、被维护社会秩序的名义所吞噬时,正当防卫也只能在国家偶尔赐予的狭小夹缝中苟延残喘。

(三)“生命价最高”不是以狭义比例原则限制正当防卫权的充分理由

尽管中国《宪法》并未对生命权作出明确规定,但这并不妨碍生命权实际上所享有的至高无上的宪法地位。结合《宪法》第33条第3款关于国家尊重和保障人权的规定以及第37和38条关于公民的人身自由和人格尊严不受侵犯的规定,可以认为:第一,人权条款入宪使得宪法中的基本权利具有了开放性,故作为人权之基础的生命权自然处在宪法的保护之下。[[65]]第二,人类要获得有尊严的存在和发展,前提是其生命的价值获得国家的承认;既然《宪法》明确将人格尊严列为保护对象,

那它也必需对作为其根源的生命给予保障,故不允许将生命作为实现其他目的的手段。[[66]] 那么,如果容许公民为了保护财产法益而致不法侵害人死亡,是否会与《宪法》的上述规定相违背呢?回答是否定的。

首先,不能将公民为保护财产法益实施反击导致侵害人死亡的情形,简单地归结为“财产vs. 生命”的关系。理由在于:第一,如果单纯从双方所涉法益的价值高低出发主张“以命换财”不被允许,那么“以命换命”的防卫行为也不可能得到正当化。因为,刑法学界几乎一致认为,生命的价值不仅最高,而且也不可衡量,故不仅以生命换取其他法益的行为绝对受到禁止,即便是以生命换取生命的行为也属于违法。但如此一来,举凡致侵害人死亡的防卫行为,就从根本上失去了得到正当化的可能,这种结论是不可接受的。第二,如前所述,与攻击性紧急避险的情况不同,盗窃犯损害的不仅是现金、首饰、汽车等财物的占有,而且是他人平等的法律地位。因此,当我们进行利益衡量时,不能只看到防卫行为保护了财产法益,而忽略了其维护公民人格尊严和自我决定权的一面;不能只看到侵害人的生命遭受了损害,而无视其法益值得保护性所出现的大幅下降。

其次,若不允许为保护财产而造成侵害人死亡,那么受到禁止的究竟是一切具有致侵害人死亡危险的防卫行为,还是仅限于故意杀死侵害人的防卫行为呢?如果认为,在保护对象是财产法益的情况下,只要某种防卫手段包含了导致侵害人死亡的可能性,则一概不允许行为人采用,那就几乎断绝了公民针对财产犯罪实施有效防卫行为的可能。因为,针对财产性不法侵害的常见防卫手段大致有两种:一是在盗窃、抢夺等行为正在实施的过程中,采用暴力防止财物的占有发生转移。例如,当某人正在实施盗窃之际,上前将其撞开;当某人近距离实施飞车抢夺之时,用木棍将其驾驶的摩托车掀翻。二是在侵害刚刚得手时,立即驾驶机动车紧随其后、将财产夺回。无论是根据一般人的日常生活经验还是从实际发生的案件都不难发现,撞击窃贼可能使其跌倒触碰硬物负伤,将抢夺者的摩托车掀翻容易致其坠地死亡,驾车高速追赶侵害者也可能引发严重交通事故。可见,这些暴力行为都不可避免地包含着某种致人重伤、死亡的危险。然而,它们又都是公民为及时保护财产法益所必须采用的防卫方法;假如连此类手段都得不到法律的容许,那就无异于要求公民在面对财产犯罪时只能无所作为。这样一来,正当防卫权在财产性不法侵害面前就将沦为一纸空文。或许正是顾虑到了这一点,主张应在正当防卫中贯彻狭义比例原则的学者,大多认为受到禁止的仅仅是为保护财产而故意杀人的防卫行为。[[67]]可是,这种观点又与论者的立论前提相互矛盾。因为:防卫限度实际上划定了不法侵害人忍受义务的范围。一旦认为危险性较低的过失致死行为并未超出防卫限度,那就说明在此范围内出现的死亡结果应由侵害者自行忍受。然而,众所周知,《刑法》为了实现对生命法益的保护,不仅以第232条的规定禁止故意杀人,而且也通过第233条的规定禁止过失致人死亡。既然在正当防卫中适用狭义比例原则的目的在于保障不法侵害人的生命安全,那么侵害者对于防卫人致其死亡的任何行为都不可能有忍受的义务。按理说,不管防卫行为引起死亡的概率是达到了高度盖然性还是仅至一般可能性、不论致死行为是故意还是过失所为,都应当受到禁止才对。为何被防卫人过失致死的风险就偏偏需要由侵害者自行承担呢?

最后,在尊重生命法益方面,法律为公民施加的义务不应重于国家所承担的义务。根据《宪法》第5条第4款和第53条的规定,国家机关和普通公民均负有遵守宪法和法律的义务。但关于这一义务,涉及国家机关的规定处在《宪法》第一章“总纲”之中,并且该款将“国家机关”明确列为各守法主体之首,而涉及公民的规定却位于《宪法》第二章“公民的基本权利和义务”之中。同时,结合《宪法》第27条关于国家机关工作原则、制度、效率和作风等的严格要求,不难看出,国家机关在履行宪法和法律义务方面理应成为公民的表率。相应地,我们不能向公民提出比国家机关更高的守法要求,不能命令公民去做国家机关自己都尚未完全做到的事情。在完全废除了非暴力犯罪死刑的国度,由于国家已经正身率下地履行了对公民生命予以绝对尊重和保护的义务,故法律或许可以要求公民在未遭受生命威胁的情况下放弃使用足以致侵害人死亡的防卫手段。[[68]]可是,在我国,尽管经过历次刑法修正案的削减,《刑法》中可适用死刑的非暴力犯罪数量已有明显下降,但毕竟像走私、贩卖、运输、制造毒品罪、贪污罪、受贿罪之类并不具有危及人身安全属性的犯罪依然留有死刑。既然国家的制裁体系尚未完全停止以剥夺生命的方式预防非暴力犯罪,那么法律似乎没有充分的理由去阻止国民在捍卫自身财产法益的过程中采用具有致死危险的防卫措施。

(四)小结

通过以上分析可以得出结论:将行政法上的狭义比例原则移用到防卫限度判断之中的做法,无法从《宪法》关于公民消极自由的规定中找到根据。不过,仅此尚不足以立即得出基本相适应说违宪的结论。因为,现代法治国在奉行自由平等原则的基础上,往往又在一定程度上承认了社会团结原则。那么,能否认为,在正当防卫中引入狭义比例原则恰恰体现了社会团结义务对公民自治权的制衡呢?

四、正当防卫与社会团结原则

(一)社会团结原则的由来

尽管自由平等原则是法治国的基石,但每个公民毕竟都与他人共处在一个社会共同体当中,而且随着现代社会分工的日益精细,人们的生存和发展越来越依赖于其他的社会成员,故成员间的相互扶助、彼此忍让就成为社会得以存续的必备要件。因此,为了防止自由和个人主义的极端化对社会的存在基础造成侵蚀,有必要强调社会共同体的成员需要相互给予一定的照应,在必要时甚至应当适当地为他人牺牲自身利益、部分地放弃自己的自由,此即社会团结原则。该原则的正当性可以从以下两方面得到论证:

1. 从实定法的角度出发。“宪法的社会主义色彩越浓厚,它就越强烈地要求承认团结原则。”[[69]]德国《基本法》第20、28条所确立的“社会国原则”要求国家应当对弱势群体实行特别保护,以实现社会平衡、保障所有社会成员能够有尊严地生活。该原则被众多德国学者视为社会团结思想的宪法根据。[[70]]我国《宪法》第1条第2款规定:“社会主义制度是中华人民共和国的根本制度。”社会主义原则的确立,意味着我国的法秩序在维护公民个人自由的同时,必然也强调公民之间应当相互扶助、国家应当为弱者提供照顾。[[71]]在我国,尽管公民之间协助义务的履行尚未获得国家最高层级的制裁手段,即刑罚的保障,但它在许多法律条文中均已有所体现。例如:“在道路上发生交通事故,……乘车人、过往车辆驾驶人、过往行人应当予以协助”(《道路交通安全法》第70条);“任何人发现火灾都应当立即报警”(《消防法》第44条);“任何单位和个人都有依法参加防震减灾活动的义务”(《防震减灾法》第8条第1款)。这都说明,适度的社会团结义务是得到我国宪法和法律认可的。

2. 从哲学思想的视角出发。在一个尊重公民的自我决定权、以维护公民自由不受侵犯为核心价值目标的法治国里,不能随意祭起“社会整体利益”之类凌驾于个人之上的概念去抹杀公民的权利,对个人自由的限制只能来自于公民自身基于理性的同意。因此,我们也只能从公民的同意,即所谓“自我立法”中去寻找社会团结义务的依据。[[72]](1)以交换正义为根据。任何人都无法保证自己永远不会陷入到紧急的危险状态之中,而任何人也都期望自己在此情形下能得到他人的照顾与帮助。但是,诚如康德所言,假如绝对的自私自利成为普遍化的法则,每个人都只想得到别人的帮扶,却拒绝援助他人,那么所有人最终都不可能达到自利的目的,故自私自利作为普遍的法则,其本身就是自相矛盾的。[[73]]于是,人们在追求利己目的的过程中,也必须尽到一些利他的义务。正像保险合同的订立,意味着投保人只有先支付一定的保险费,才能换取将来一旦罹患伤病便可享受保险金赔付的权利一样,公民只有先承担向他人伸出援手的义务,方可保证自己在未来遇到困境时获得他人的救助,从而将自己可能遭遇的风险降至最低。[[74]](2)以罗尔斯(Rawls)的正义论为基础。在对社会正义原则进行选择时,应当让参与选择的各方站在无知之幕(the veil of ignorance)的背后。[[75]]处于原初状态中的人们具有理性,但对供他们选择的各种正义原则的特殊事实,以及自己将具有何种目的、倾向、个性等等都一无所知,故他们势必倾向于选择使自己及后代人的生活起点不致因社会或自然的偶然因素而遭受致命挫折的正义原则。[[76]]借用这一思想,当所有参与制定法律制度的人均立于无知之幕的背后时,谁都无法准确预知自己是否会身陷险境。于是,至少为了保护那些直接关乎个人生存的基本法益,人们愿意制定出要求社会成员相互给予协助的团结义务。[[77]]

(二)不法侵害者难以成为社会团结的对象

社会团结原则所提倡的并非不辨是非黑白的滥施同情,它意图体恤和照顾的仅仅是那些意外遭遇不幸的弱势群体。从以上关于社会团结原则正当化根据的论述可以看出,社会团结义务从本质上仍然来源于对公民自我决定权的尊重。只不过,该义务的产生并非来自个案中具体公民对某种法益损害的同意,而是来自理性的利己主义者出于实现自身利益最大化的长远之计而可能自愿作出的选择。可以想见,假使人人对于自己未来将要面临的各种困境和危难皆可未卜先知,进而曲突徙薪、未雨绸缪,那么正所谓“求人不如求己”,所有社会成员只需“各人自扫门前雪”即可,没有必要牺牲自己的利益去协助他人。公民之所以愿意牺牲部分自由,就是因为意识到自己总有可能遇到一些事先难以预料和控制的意外风险;正是为了尽量减少这种意外风险带来的损失,人们才甘愿承担起对他人的照顾义务,从而为自己换取最大限度的安全。紧急避险的限度就可以藉此得到说明。由于人们无法预先知晓,他在将来可能发生的紧急状态中究竟会处于需要帮助者还是提供帮助者的地位,故为了保护那些直接关乎个人生存的重大利益,人们愿意让渡较轻的利益以帮扶身陷危难之人。于是:(1)就攻击性紧急避险而言。当某人的重大法益面临紧迫危险时,在别无他法的情况下,在所付代价明显较低的限度内,法律有理由要求其他公民为协助此人脱险承担一定的牺牲义务。(2)就防御性紧急避险来说。根据平等原则,公民针对任何无正当化根据给自己法益造成威胁的人,均有权反击;但是,有时危险制造者并未违反任何义务,甚至因为意外的原因而完全失去了对自己侵犯他人权利的行为加以预见和控制的能力。由此产生的法益冲突对于危险制造者来说毕竟也属于意外风险,故法律在保证遭遇危险之人享有反击权的同时,也有理由要求他在不损及自身重大利益的情况下,尽量对危险制造者给予照顾,避免对其造成过重的伤害。

然而,正当防卫的情形却不可与此同日而语。

第一,在正当防卫中,尽管侵害人面临着遭受反击的危险,但这种险境完全是他在事先具备控制、避免能力的情况下自行引起的,根本不属于无法预测的意外风险。[[78]]侵害者若想免遭此种危险,只需不做违法之事即可。于是,在“无知之幕”的背后,参与制定社会规则的理性公民就会考虑到:“既然这种风险具有可控性,那就说明我完全能够事先预防该危险发生在自己身上,而根本无需祈求别人的帮助;所以,对于那些执意选择冒险的人,我又有何必要牺牲自己的利益去为他们买单呢?”因此,一切守法的公民都不可能愿意与不法侵害人共同分担这一风险。[[79]]

第二,

假如认为只要保护的法益价值明显低于防卫可能损害之法益的价值,防卫人就对侵害人负有团结义务,那就意味着,实施财产犯罪的人享有要求其他公民避免给自己造成伤亡的权利。这样一来,对于那些有意行骗施盗者而言,犯罪的风险和成本就会大大降低,守法之人在面对此类犯罪时反倒需要忍气吞声。所以,一旦设置了该团结义务,许多不甘吃亏的人就会想方设法去实施财产犯罪,从而借机享受一把得到社会照顾的权利。于是,社会成员的守法决心势必发生动摇,这是任何一名处在“无知之幕”背后、有可能成为盗窃诈骗行为受害人的规则制定者所无法容忍的。

第三,合理确定社会团结原则的适用范围,也离不开对一国法治发展阶段的评估。从国外的经验来看,至少在法治国建立的过程中,由于充分保障公民基本权利不受非法干涉是国家的首要任务,故应当以维护消极自由为重,赋予公民以强势的自卫权。起初,只要侵害人不具有侵犯他人法益的正当权利,无论他的行为是否违反了义务,公民均可在必要的限度内实施防卫,完全无需考虑狭义比例原则。当公民的消极自由已获得基本保障时,国家便可以考虑通过部分弱化反击型紧急权的强度从而对侵害人的利益给予适当的兼顾。这时,防御性紧急避险就从正当防卫中分离了出来。它的产生意味着,对于那些并未违反义务、缺少结果避免能力的侵害者,公民反击的强度需要比正当防卫更为“手下留情”,应当保持损害法益与保护法益之间的大致均衡。[[80]]从理论上讲,随着维护个人消极自由的制度愈加完备,公民寻求公权力保全自身财产法益的途径更为有效和多元,也许将来的法律会逐步要求,即便是针对那些实施了完全违法行为的侵害者,公民在防卫时也应当对之承担一定的社会团结义务。[[81]]但就中国目前的法治建设状况来看,维护公民基本权利不受侵犯依然任重道远,个人消极自由的保障体系仍有待完善。在此情况下,法律保护的天平似乎应当保持向防卫人一方倾斜,国家的当务之急也应当是保障遭受侵害的公民能充分行使防卫权。将社会团结的惠泽对象全面扩及财产性和轻微暴力性不法侵害人的实施者,这恐怕超越了我国的法治发展现实。所以,将社会团结原则和狭义比例原则的适用限制在紧急避险之中,原则上不延及正当防卫,这或许是中国当下更为合理的选择。

不过,需要指出的是:尽管社会团结原则从总体上与正当防卫枘圆凿方,但从《刑法》第13条但书的规定来看,当受到侵害的是处于价值序列最底端的法益时,法秩序对消极自由的保护措施无论如何都需要更为谨慎和节制。可见,对于性质和程度均极为轻微的法益侵害行为,国家仍然为行为人保留了最低限度的团结。[[82]]因此,在为保护价值极其低廉的财物(如一个苹果、一支铅笔)而杀死侵害人的极端情形下,可以例外地根据狭义比例原则否定防卫行为的合法性。

(三)小结

以上分析表明,能够为紧急权中狭义比例原则的适用奠定基础的社会团结义务,原则上无法与正当防卫相兼容。但上文的论证主要是围绕普通公民行使正当防卫权的情形展开的。那么,由警察所实施的正当防卫是否有所不同,从而需要例外地受制于狭义比例原则呢?

五、警察防卫权与狭义比例原则

(一)警察防卫权性质的界定

近年来,警察为制止犯罪而使用枪支击毙嫌疑人的案件时有发生,也引起了公众和学界对于警察防卫权之合法边界的关注。[[83]]在中国刑法学界,关于警察防卫行为的定性,向来存在两种学说。一派为正当防卫说,主张把警察防卫权归入《刑法》第20条所规定的正当防卫之中。[[84]]另一派则为职务行为说,认为应当严格区分正当防卫和职务行为,警察防卫权纯粹属于后者,故它只受警察法的规制,不能适用《刑法》关于正当防卫的规定。[[85]]由于按照前文的分析,正当防卫原则上并不受狭义比例原则的制约,但职务行为却严格处于狭义比例原则的规范之下,故对警察防卫权的定性直接关乎其行使限度的宽窄。在笔者看来,警察防卫权尽管有其特殊性,但本质上仍属于正当防卫。理由如下:

1. 毫无疑问,与普通公民的防卫权相比,警察防卫权的行使呈现出以下三个特点:(1)使公民的法益免遭不法侵害的威胁,这是警察不可推卸的职责所在;故普通人可以选择不去行使防卫权,但警察却没有放弃实施防卫的自由。(2)警察防卫权的行使需要满足“不得已”的要件。即,如果警察可以通过警告、劝诱等方式制止不法侵害,就应当避免使用暴力的反击手段。(3)当警察实施防卫造成违法犯罪人伤害时,他有义务对后者施救。例如,《人民警察使用警械和武器条例》(以下简称《条例》)第12条规定:“人民警察使用武器造成犯罪分子……伤亡的,应当及时抢救受伤人员。”不过,这三个特点并不足以证明警察防卫权是不同于正当防卫的一种独立正当化事由。理由在于:

第一,警察负有通过防卫保护公民法益的义务,这与他反击不法侵害的行为成立正当防卫并不矛盾。人们总是习惯于认为:“警察有实施防卫的义务”。例如,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部1983年9月14日《关于人民警察执行职务中实行正当防卫的具体规定》指出:“遇有下列情形之一,人民警察必须采取正当防卫行为……。”然而,准确地说,警察真正负有的义务并非“必须防卫”,而是“必须保护公民法益不受侵害”。换言之,正当防卫只是警察履行保护义务的具体方式,而非义务本身。如果警察拥有多种履行保护义务的途径可供选择,那么实施反击就并非他的义务;相反,在可以不伤及违法犯罪分子即可有效保护法益的情况下,避免实施防卫才是警察的义务。只有当警察履行保护义务的唯一途径是正当防卫时,他的义务才能被具体化为“必须防卫”。由于义务本身的合法性并不能保证义务履行的方式也具有正当性,故一旦警察在履行其保护义务的过程中损害了他人的法益,自然就会出现一个问题:“以损害公民法益为代价的职责履行方式何以是正当的呢?”对此就需要借助正当防卫、紧急避险等原理。其实,这一点在为履行保证人义务而实施正当防卫的情形中也能清晰地得到体现。例如,父亲在年仅10岁的幼子遭遇他人袭击的情况下,基于其保证人地位负有维护其子安全的义务。但这丝毫不能否定,父亲履行该义务的具体方式,即通过反击导致不法侵害者人死伤的行为是以正当防卫为名得到合法化的。

第二,警察防卫权的“不得已要件”,来自于警察在面对违法犯罪行为时所肩负的双重使命。具体来说:一方面,警察防卫权具有正当防卫的属性,其目的在于制止不法侵害。但另一方面,根据《刑事诉讼法》第80条和《人民警察法》第12条的规定,警察在面对不法侵害时,还承担着将违法犯罪嫌疑人捉拿归案、为进一步通过法定程序追究其法律责任作准备的任务,而这一点又是以违法犯罪嫌疑人的生命安全得到保障为前提的。正是因为警察在制止不法侵害的同时还担负着普通公民所没有的将侵害人绳之以法的职责,故警察在有可能既及时阻止不法侵害、又避免导致侵害人伤亡的情况下,就有义务同时满足《刑法》中正当防卫条款和《条例》的要求,尽力实现两全其美的结果。但是,无论是《宪法》第28条还是《警察法》第2条的规定,都明确将警察的法益保护使命置于其预防和惩治违法犯罪的职能之前。所以,假如鱼和熊掌不可兼得,即一旦采取不伤及侵害人的防卫措施,就无法及时地消除侵害、保障无辜公民的安全,那么警察应当以确保防卫的有效性为重,优先选择遵守正当防卫的规定,而不能以牺牲普通公民的法益为代价去保全违法犯罪人的人身安全。

2. 警察防卫权与严格遵守狭义比例原则的非防卫性行政行为之间存在重大差异。多数的行政行为表现为,行政机关为实现公共利益对作为行政相对人的公民的个人权利和自由加以限制。例如,为了缓解交通压力和减少空气污染,政府实行“单双号限行”,从而在一定程度上限缩了公民财产权中使用权能的范围;又如,为了预防扰乱公众活动秩序行为再度发生,警察对在一场足球比赛中殴打足球裁判员的球迷处以行政拘留。这类行政行为并不具有即时反击不法侵害,进而维护公民合法权益的性质。非防卫性的行政行为具有两个特点:其一,该行政行为是为了追求某种公共利益,对并未实施违法行为或者违法行为已经实施完毕的公民的自由进了干涉;所以,为了防止公权力随意将公民的基本权利当做实现社会目的的手段,该行为的限度自然就需要接受最为严格的限制,必须遵守法益衡量的要求。其二,在行政行为符合适当性、必要性的要求,但未能满足狭义比例原则的情况下,禁止实施该行政行为,并不会带来宪法和法律上不可忍受的后果。例如,在不允许政府实行机动车限行的情况下,全体社会成员或许需要忍受交通持续拥挤、空气污染加剧的不利后果。但由于这种后果本来就是社会经济发展需要付出的正常代价,故由全体公民共同承担并无不妥。又如,若严格禁止行政机关对行为人处以超过其违法行为严重程度的行政处罚,则有可能无法达到威慑和预防违法行为的最佳效果,但这也属于法治国当中全体国民需要共同忍受的不利后果。不难发现,该类行政行为与违法阻却事由中的攻击性紧急避险具有高度的相似性。后者的特点恰好也在于:其一,避险行为所侵害的对象不是正在实施违法行为的公民。其二,作为避险起因的危险状态原本应当由遇险者自行承担,只是因为社会团结原则的存在才例外地容许他将危险转嫁给第三人;所以,当避险行为因不符合限度条件而受到禁止时,让遇险者自行忍受损失并无不当之处。也正因为如此,攻击性紧急避险与非防卫性的行政行为一样,均需要最为严格地贯彻狭义比例原则。

然而,警察防卫权与上述行政行为相比却大相径庭。(1)警察防卫行为是在公民遭遇不法侵害的当时,直接对侵害人所实施的反击。该行为并不是以牺牲公民的自由为代价去换取某种公共利益,而恰恰是为了保障受侵害之公民的自由,故被防卫者的忍受义务自当重于一般行政行为的相对人。(2)如果因为防卫行为所保护的法益与其损害的法益价值失衡而禁止警察实施防卫,那就意味着无辜的公民只能忍受自己的法益受到不法行为的损害。如前所述,公民的这种忍受义务缺乏宪法和法律上的依据。因此,尽管警察防卫权属于行政行为,但不能忽视它与非防卫性行政行为的区别。事实上,我国法律对于行政强制和行政处罚的不同规定,也彰显了这一点。行政强制的一种重要表现形式是,行政机关为了避免违法行为给他人的安全造成威胁,对违法行为人的人身自由实施暂时性限制。这种行为其实就是由行政机关实施的防卫行为。《行政强制法》第5条规定:“行政强制的设定和实施,应当适当。采用非强制手段可以达到行政管理目的的,不得设定和实施行政强制。”在此,法律只是强调了行政强制措施应当是达到行政管理目的的最低手段,但并未规定法益均衡的要件。然而,《行政处罚法》第4条和《治安管理处罚法》第5条分别规定:“设定和实施行政处罚必须以事实为依据,与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害性程度相当”,“治安管理处罚必须以事实为依据,与违反治安管理行为的性质、情节以及社会危害程度相当。”该条文就明显包含了狭义比例原则的内容。由此可见,防卫性的行政行为与非防卫性的行政行为,尽管同处比例原则的调控之下,但其对比例原则的具体贯彻方式却恐怕并非“铁板一块”。

3. 狭义比例原则的适用,将导致警察在适当性和必要性条件均已具备的情况下,仅仅因为保护的法益在价值上低于可能损害的法益,就不得不放弃采取有效的防卫举措。这就意味着在同样的条件下,警察防卫权的行使受到了比一般人更多的限制,警察防卫权在保护法益的有效性方面也就逊色于普通公民的防卫权。[[86]]例如,X盗窃甲价值2万元的财物得手后逃走,当时除了开枪射击之外,别无其他强度较低、同时又能及时追回财物的防卫手段。在此情况下,普通第三人乙可以采取开枪的方式制止X继续逃窜;但由于这种行为具有导致X重伤、死亡的危险,

不符合狭义比例原则,故警察丙就只能任由X携财扬长而去。另外,在乙和丙同样都向X开枪射击的情况下,由于乙的行为属于正当防卫,故X无权对乙再实施正当防卫;但由于丙的行为违法,且具有严重危及X人身安全的危险,故X不仅可以对丙实施正当防卫,甚至还可以行使特殊防卫权。这一解释结论恐怕无法为人们所接受。因为:

首先,《宪法》第27条第2款规定:“一切国家机关和国家工作人员必须……努力为人民服务”,第13条第1款和第2款又分别规定:“公民的合法的私有财产不受侵犯”,“国家依照法律规定保护公民的私有财产权……。”当警察以防卫会导致盗窃犯死伤为由拒绝向前来求救的公民提供援助时,怎么能说该举动与《宪法》的上述规定相吻合呢?

其次,警察防卫权有效性的降低所带来的法益保护缺位的不利后果,不应由公民来承担。支持职务行为说的学者提出:“对警察防卫设置比一般公民防卫、避险更为严苛的条件,在客观上的确会造成一定程度上对警察本人及其他的法益保护的缺漏,但从严限制国家公权力的恣意行使,对该部分法益保护的缺漏可以说是为了实现法治国理想的代价。”[[87]]然而,法治国的首要目标正在于保障公民的自由和权利不受他人非法干涉。如果说为了贯彻生命至上的理念难免需要付出一定的代价,那么这种代价的承担者或许可以是国家机关,[[88]]但在无法证成社会团结义务的情况下,却不能是遭遇不法侵害的普通公民。否则,就是把个人的正当权利当成了实现国家目标的工具,是以国家的名义对公民人格尊严进行的侵犯。

最后,法治国家的理想状态当然是尽可能地将公民间纠纷的解决纳入程序化、法制化的轨道上来。但是,与集权国家不同,在一个以尊重国民消极自由为基础的法治国中,要想减少个人的暴力自救行为,不能依靠强制公民牺牲其个人利益的方式,而只能通过让人们切身体会到国家在保护个人法益方面所具有的明显优势,从而引导公民自愿放弃私力救济。由于《刑法》第20条并未规定“不得已”要件,故正当防卫权的行使不以行为人求助公权力机关无效为前提。如果说公民在可能的情况下更愿意优先选择报警,那必然是因为他们相信国家能够比个人更为高效和及时地维护自己的法益安全。但是,倘若人们发现,原来国家机关的防卫力度还不及公民个人,警察所能提供的救助措施还不如普通百姓来得果断、有效,那么他在遭遇不法侵害时,就必然会倾向于绕开公权力机关而诉诸个人的防卫。换言之,一旦国家对警察防卫权设置比公民防卫权更为严格的限制性条件,“一旦守法之人因为国家对违法行为的容忍而身陷不法的威胁,那就会诱发私人执法现象的再现。……被国家所压抑的(警察)正当防卫权,也会以公民防卫(Bürgerwehr)的形式强势而不受约束地得以复归。”[[89]]

(二)警察防卫权限度的分析

与普通公民的正当防卫权相比,现行行政法似乎为警察防卫权的行使限度设置了更为严格的限制性条件。具体表现为:(1)根据《条例》第9条的规定,只有针对严重危及公共安全、公民生命安全的暴力犯罪,警察才能使用武器。但普通公民使用枪支、弹药进行防卫的权利却不限于此类情形。(2)按照《条例》第7和第9条的规定,警察在制止违法犯罪活动时应当先予以警告,警告无效时应首先选择使用驱逐性、制服性的警械,只有在警告和使用警械均无效或者可能招致更严重后果的情况下,方可使用武器。然而,普通公民在实施防卫时,法律却允许他不经警告或者不经选择其他更缓和的防卫手段就直接使用武器。支持职务行为说的学者无不据此断言,警察防卫权所适用的限度判断标准完全不同于正当防卫。[[90]]但在笔者看来,《条例》的上述规定并未在正当防卫限度之外额外增设狭义比例原则,它们只不过是以《刑法》第20条为基础,对警察防卫行为的必要性条件进行了具体化的注意性规定而已。

正当防卫的必要性要求,在多种能够同样有效、安全地制止不法侵害的防卫措施并存的情况下,防卫人应当选择其中给侵害人造成损害最轻的那一种。可见,要求防卫人选择较轻强度的防卫手段的前提是,该手段的选取不会降低防卫的有效性、不会损害防卫人的安全。能否确保防卫的有效性和防卫人的安全,这又与防卫人自身的防卫能力密切相关。防卫人的防卫技能越高超,其可选择的方案自然也就越多,他通过采取较轻措施来达到防卫目的的空间也就越大;相反,行为人的防卫能力越低,其可选择的防卫方法就越匮乏,他就越需要采取较为激烈的反击手段来保证防卫的有效和自身的安全。例如,同样都是遇到入室盗窃的梁上君子,瘫痪在床的老妪所能选择的有效防卫手段可能只有借助刀枪棍棒等器械实施打击;但对于一名武艺高强的退伍军人来说,也许只需略施拳脚就能轻而易举地将侵害人降服。于是,持刀反击的行为,对于前者来说属于必不可少的防卫手段,但对于后者而言却超出了必要性的界限。由于警察经过了严格和专业的体能、技术训练,配备了较为齐全和精良的防暴器具,故他们在有效制止不法侵害的前提下尽量降低侵害人所受损害的能力,就远远高于普通公民。[[91]]因此,面对同一种不法侵害,对于警察来说必不可少的防卫手段,原则上就应当比一般公民所能选用的必要防卫措施更为节制和轻缓。具体来说:

首先,当不法侵害不具有严重危及人身安全的暴力性质时,警察完全可以避免使用具有致侵害人死伤危险的防卫手段。[[92]]事实上,在通常情况下,受侵害威胁之法益的重要性,与有效、安全地实现防卫目的的难度是成正比关系的。即,要制服一名持刀杀人者,大抵比起阻止一名盗窃犯要更困难,故对于后一类侵害往往不允许使用致命的手段。只是在有的案件中,尽管侵害行为针对的是较低位阶的法益,但防卫人由于防卫能力有限,故在保护该法益的过程中也会遇到重重阻碍和危险。正是这种个别情况的存在,使得法律有必要为普通公民预留出更大的空间,允许他为了保护财产法益而导致侵害人死伤。然而,由于警察具有特殊的防卫能力,故在防卫主体是警察的场合,基本可以排除这种例外情况存在的可能。例如,A盗窃了B的手提包后驾驶摩托车逃窜。对于普通公民B来说,之所以驾驶机动车追上前撞击A的行为也有得到正当化的余地,是因为一般人除此之外就没有其他能够及时夺回财物的方法了。可是,警察拥有一整套成熟的车辆拦截和逼停方法,他们完全有能力采取协同阻截的方式,一方面使手提包物归原主,另一方面又避免伤及A的性命。同样,当C遭遇D徒手殴打时,之所以存在允许C利用刀枪等武器反击的可能,是因为普通公民在体力占劣势、格斗技能和经验均较为缺乏的情况下,不借助杀伤力较大的武器就无法尽快排除对方的侵害。但是,警察作为训练有素的专业防暴人员,却完全可以通过赤手搏击或者使用警械的方式就能将D手到擒来。

其次,即便是面对严重危及公民人身安全的暴力犯罪,警察一般也具有非致命的有效防卫手段可供选择。例如,当某人正在持刀实施杀人时,由于一般公民除了使用刀、枪支等工具杀伤对方之外,缺少其他能够一招制敌的理想手段,更兼在未经专门训练的情况下,无从精确地拿捏工具的杀伤分寸,故他们为了保证自身安全,就不得不直接朝对方致命部位砍击或者射击。然而,警察一方面有警棍、警绳以及用于发射低杀伤性弹药的警用防暴枪等多种非致命工具可以使用;另一方面,即使在非致命工具无效的情况下,警察也有能力准确地射击对方四肢等非致命部位。

(三)小结

上述分析可以说明:首先,即便是在职务行为领域,狭义比例原则的适用也会因为职务行为是否具有防卫性而有所不同。其次,警察防卫权本质上仍属于正当防卫,其限度之所以在实际上严于普通公民的防卫权,并不是因为它受到了狭义比例原则的限制,而是因为必要性要件本身就会随着防卫主体防卫能力的提升而提出更高的要求。

六、结论与启示

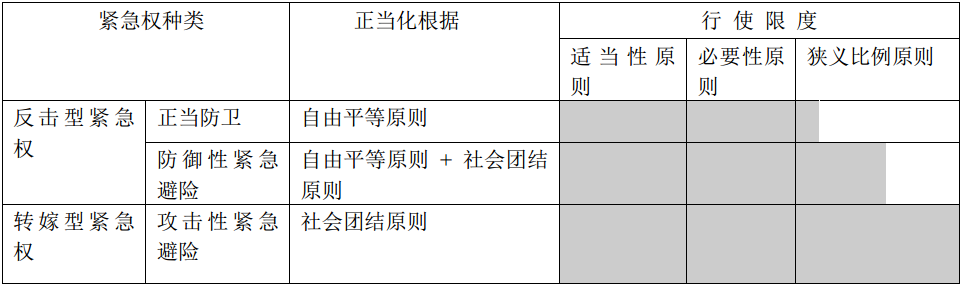

首先,本文的基本结论可以概括如下:比例原则作为保障公民基本权利的帝王条款,对一切为实现合法目的而侵入公民自由空间的行为都发挥着指导和制约功能,无论是国家行使公权力还是公民行使基本权利的行为概莫能外。不过,“尽管比例原则……是一个普遍适用于所有侵入权利(Eingriffsrecht)的法原则,但我们需要根据个别的情况使其具体化,所以也有必要为它增添一些判断标准,而这些标准的获得只能求助于侵入权利各自所具有的特性。”[[93]]不同的紧急权分别以宪法上的不同原则为其正当化基础;这就决定了,比例原则对各个紧急权限度加以控制的宽严程度存在差异。反击型紧急权主要奠基于自由平等原则之上,转嫁型紧急权则来源于社会团结原则,这就导致从前者到后者,狭义比例原则(法益均衡原则)的制约作用呈现出由弱到强的变化趋势(如下图所示)。

其次,本文在正当防卫领域所展开的合宪性解释的尝试,或许在方法论上能够带来以下两点启示:(1)在整体法秩序中,宪法固然具有至高无上的威严,但也具有体察和包容各部门法特殊性的亲和力;同一宪法原则在不同的具体问题中完全可能因地制宜、量体裁衣,展现出不同的表现形式。所以,法律的合宪性解释不等于在法律解释中全盘照搬和直接套用行政法的原理,不等于以公法领域的通行表述去抹杀其他部门法的特性。(2)在展开合宪性解释之前,首先需要对宪法规范本身的含义作出明确、协调的解释。[[94]]因此,在援引宪法原则指导法律解释时,不能只顾一点、不及其余,而需要将目光扩及于相关的多项宪法规范之上,在厘清、协调各宪法原则之间关系的基础上,确定合宪性解释的方向。

注释:

本文系国家社科基金青年项目“刑法中紧急权的体系与解释研究”(批准号:15CFX036)的阶段性成果。

[[1]] 在历年由媒体和法学界共同评选的年度影响性诉讼中,我们时常能看到防卫限度案件的身影,例如2004年的张德军见义勇为案、2009年的邓玉娇故意伤害案以及2014年的范木根反抗强拆案等。其入围频率之高,在刑事类案件中是罕见的。

[[2]] 当时,支持基本相适应说的代表性文献有:谢甲林:《关于正当防卫的几个问题》,载《法学》1984年第8期,第28页。赞成必需说的代表性文献有:卢云华:《试论正当防卫过当》,载《中国社会科学》1984年第2期;高格:《正当防卫与紧急避险》,福建人民出版社1985年版,第33页;姜伟:《正当防卫》,法律出版社1988年版,第86-88页。——在本文的注释中,凡涉及多个文献的,均按发表的时间先后排序,特此说明。

[[3]] 参见高铭暄主编:《中国刑法学》,中国人民大学出版社1989年版,第153页;陈兴良:《正当防卫论》,中国人民大学出版社2006年版,第121页;高铭暄、马克昌主编:《刑法学》,北京大学出版社、高等教育出版社2014年版,第134页。民法学界基本上也继受了这一学说。参见张新宝:《侵权责任构成要件研究》,法律出版社2007年版,第62页;王利明:《侵权责任法研究》(上),中国人民大学出版社2011年版,第420页。

[[4]] 详细的分析参见陈璇:《正当防卫中风险分担原则之提倡》,载《法学评论》2009年第1期,第108页。

[[5]] “汪海航故意伤害、贩卖毒品案”,

载《人民司法•案例》2009年第18期。

[[6]] 代表性的判例参见:江苏省无锡市惠山区人民法院刑事判决书,(2008)惠刑初字第164号;河南省开封市中级人民法院刑事判决书,(2009)汴刑终字第40号;“韩霖故意伤害案”,载《刑事审判参考》(第69集),法律出版社2009年版;广东省广州市中级人民法院民事判决书,(2012)穗中法民一终字第349号;胡爱精:《驾车撞死抢夺者该否定罪》,载《检察日报》2006年5月22日第11版;白亮:《驾车追赶抢夺嫌疑人致其伤亡是否属于正当防卫》,载《人民检察》2006年第12期(下),第34-35页。

[[7]] 参见陈璇:《侵害人视角下的正当防卫论》,载《法学研究》2015年第3期;劳东燕:《防卫过当的认定与结果无价值论的不足》,载《中外法学》2015年第5期。

[[8]] F. C. Schroeder, Die Notwehr als Indikator politischer Grundanschauungen, FS-Maurach, 1972, S. 127.

[[9]] 事实上,传统法律解释理论中的体系解释方法就已经内含了合宪性解释的要求。因为该方法强调,法律解释的结论不仅应当在其所属的部门法之内具有协调性,而且还应当与整体法秩序中最高位阶的规范,即宪法保持一致。参见张明楷:《刑法分则的解释原理》(上),中国人民大学出版社2011年版,第59页。Vgl. Zippelius, Rechtsphilosophie, 5. Aufl., 2007, S. 194.

[[10]] 参见张翔:《两种宪法案件:从合宪性解释看宪法对司法的可能影响》,载《中国法学》2008年第3期,第111页;黄晓亮:《刑法合宪性解释界定的另条路径》,载《国家检察官学院学报》2015年第5期,第33页。

[[11]] 代表性的文献有:劳东燕:《刑法中目的解释的方法论反思》,载《政法论坛》2014年第3期;詹红星:《宪法对刑法的限制论纲》,载《南昌大学学报(人文社会科学版)》2006年第6期;冀洋、王立强:《宪法对刑事司法的实体性控制——合宪性解释的方法论引入》,载《黑龙江政法管理干部学院学报》2013年第2期;时延安:《刑法规范的合宪性解释》,载《国家检察官学院学报》2015年第1期;姜涛:《法秩序一致性与合宪性解释的实体性论证》,载《环球法律评论》2015年第2期;黄晓亮:《刑法合宪性解释界定的另条路径》,载《国家检察官学院学报》2015年第5期。

[[12]] 有意思的是,到目前为止,就具体刑法规范的合宪性解释展开较为精细分析的多为宪法学者。代表性的文献有:白斌:《宪法价值视域中的涉户犯罪——基于法教义学的体系化重构》,载《法学研究》2013年第6期;尹培培:《“诽谤信息转发500次入刑”的合宪性评析》,载《华东师范大学学报》2014年第4期;杜强强:《论宪法规范与刑法规范之诠释循环——以入户抢劫与住宅自由概念为例》,载《法学家》2015年第2期;杜强强:《入户犯罪、牵连犯处断与比例原则——兼论合宪性解释对刑法释义学命题的尊重》,载《首都师范大学学报(社会科学版)》2016年第1期。

[[13]] 参见张翔:《基本权利冲突的规范结构与解决模式》,载《法商研究》2006年第4期,第101页;王锴:《合宪性解释之反思》,载《法学家》2015年第1期,第46页。

[[14]] 刘立杰:《于龙等故意伤害案》,载《人民司法•案例》 2011年第20期。引文中的着重号为引者所加。

[[15]] 参见陈新民:《德国公法学基础理论》(上卷),法律出版社2010年版,第415页以下。

[[16]] 参见姜昕:《比例原则研究——一个宪政的视角》,法律出版社2008年版,第174页;姜涛:《追寻理性的罪刑模式:把比例原则植入刑法理论》,载《法律科学》2013年第1期,第106页;郑晓剑:《比例原则在民法上的适用及展开》,载《中国法学》2016年第2期,第149页。

[[17]] 参见陈征:《国家征税的宪法界限——以公民私有财产权为视角》,载《清华法学》2014年第3期,第25页。

[[18]] 陈新民:《德国公法学基础理论》(上卷),法律出版社2010年版,第424页。

[[19]] Vgl. Krey, Zur Einschränkung des Notwehrrechts bei der Verteidigung von Sachgütern, JZ 1979, S. 713; Renzikowski, Notstand und Notwehr, 1994, S. 315.

[[20]] 参见郝银钟、席作立:《宪政视角下的比例原则》,载《法商研究》2004年第6期,第69页。

[[21]] 陈新民:《德国公法学基础理论》(上卷),法律出版社2010年版,第387页。

[[22]] 参见张翔:《基本权利冲突的规范结构与解决模式》,载《法商研究》2006年第4期,第99页。

[[23]] Mitsch, Rechtfertigung und Opferverhalten, 2004, S. 30.

[[24]] Vgl. Spendel, in: LK-StGB, 11. Aufl., 1992, § 32 Rn. 314; Bülte, Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz im deutschen Notwehrrechts aus verfassungsrechtlicher und europäischer Perspektive, GA 2011, S. 159.

[[25]] 蔡震荣:《行政法理论与基本人权之保障》,台湾五南图书出版公司1999年版,第131页。

[[26]] 王书成:《论比例原则中的利益衡量》,载《甘肃政法学院学报》2008年第2期,第25页。

[[27]] Vgl. Spendel, in: LK-StGB, 11. Aufl., 1992, § 32 Rn. 13; Jescheck/ Weigend, Lehrbuch des Strafrechts AT, 5. Aufl., 1996, S. 337; Roxin, Strafrecht AT I, 4. Aufl., 2006, § 15 Rn. 1ff; Kühl, Strafrecht AT, 7. Aufl., 2012, § 7 Rn. 7ff; Perron, in: Schönke/ Schröder, StGB, 29. Aufl., 2014, § 32. Rn. 1a; BGHSt. 24, 356 (359); BGHSt. 48, 207 (212). 参见[日]大塚仁:《刑法概说(总论)》,冯军译,中国人民大学出版社2003年版,第322页;[日]大谷实:《刑法讲义总论》,黎宏译,中国人民大学出版社2008年版,第254页。

[[28]] 马克昌主编:《犯罪通论》,武汉大学出版社1999年版,第712页。

[[29]] Kaspar, „Rechtsbewährung“ als Grundprinzip der Notwehr? Krimiologisch-empirische und verfassungsrechtliche überlegungen zu einer Reformulierung von § 32 StGB, RW 2013, S. 58.

[[30]]Vgl. F. C. Schroeder, Die Notwehr als Indikator politischer Grundanschauungen, FS-Maurach, 1972, S. 127; Bülte, Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz im deutschen Notwehrrechts aus verfassungsrechtlicher und europäischer Perspektive, GA 2011, S. 158ff ; Kaspar, „Rechtsbewährung“ als Grundprinzip der Notwehr? Kriminologisch-empirische und verfassungsrechtliche überlegungen zu einer Reformulierung von § 32 StGB, RW 2013, S. 56ff; Kindhäuser, Strafrecht AT, 7. Aufl., 2015, § 16 Rn. 42f.

[[31]] Vgl. Schünemann, Die Funktion des Schuldprinzips im Präventionsstrafrecht, in: ders. (Hrsg.), Grundfragen des modernen Strafrechtssystems, 1984, S. 177ff.

[[32]] 参见高铭暄主编:《刑法专论》,高等教育出版社2006年版,第428页。

[[33]] Vgl. Koch, Prinzipientheorie der Notwehreinschränkungen, ZStW 104 (1992), S.793.

[[34]] Vgl. Roxin, Die „sozialen Einschränkungen“ des Notwehrrechts, ZStW 93 (1981), S. 76; Kühl, Notwehr und Nothilfe, JuS 1993, S.180.

[[35]] Jescheck/ Weigend, Lehrbuch des Strafrechts AT, 5. Aufl., 1996, S. 337.

[[36]] Vgl. Rönnau/ Hohn, in: LK-StGB, 12. Aufl., 2006, § 32 Rn. 66; Erb, in: MK-StGB, 2. Aufl., 2011, § 32 Rn.11.

[[37]] Roxin, Notwehr und Rechtsbewährung, FS-Kühl, 2014, S. 396.

[[38]] 陈新民:《德国公法学基础理论》(上卷),法律出版社2010年版,第418页。

[[39]] See Boaz Sangero, Self-Defence in Criminal Law (Oxford: Hart Publishing, 2006) , p.

167.

[[40]] [英]伯林:《自由论》,胡传胜译,译林出版社2011年版,第170页。

[[41]] 参见彭真:《关于中华人民共和国宪法修改草案的报告》,载《人民日报》1982年12月6日第1版。

[[42]] [德]康德:《道德形而上学》,张荣、李秋零译注,中国人民大学出版社2013年版,第29页。

[[43]] Vgl. Pawlik, Die Notwehr nach Kant und Hegel, ZStW 114 (2002), S. 268, 271f.

[[44]] Vgl. Jakobs, Kommentar: Rechtfertigung und Entschuldigung bei Befreiung aus besonderen Notlagen, in: Eser/ Nishihara (Hrsg.), Rechtfertigung und Entschuldigung, 1995, S. 152; Kühl, Freiheit und Solidarität bei den Notrechten, FS-Hirsch, 1999, S. 260ff; Pawlik, Die Notwehr nach Kant und Hegel, ZStW 114 (2002), S. 260ff; Kindhäuser, in: NK-StGB, 4. Aufl., 2013, § 32 Rn. 13f.

[[45]] [英]洛克:《政府论》(下篇),叶启芳、瞿菊农译,商务印书馆1982年版,第12页。

[[46]] Vgl. Stratenwerth, Prinzip der Rechtfertigung, ZStW 68 (1956), S. 63f; Koch, Prinzipientheorie der Notwehreinschränkungen, ZStW 104 (1992), S.796.

[[47]] Vgl. Koch, Prinzipientheorie der Notwehreinschränkungen, ZStW 104 (1992), S.797.

[[48]] Vgl. Krey, Zur Einschränkung des Notwehrrechts bei der Verteidigung von Sachgütern, JZ 1979, S. 704ff.

[[49]] Vgl. Krey, Zur Einschränkung des Notwehrrechts bei der Verteidigung von Sachgütern, JZ 1979, S. 707.

[[50]] Vgl. F. C. Schroeder, Die Notwehr als Indikator politischer Grundanschauungen, FS-Maurach, 1972, S. 131f.

[[51]] Vgl. Rönnau/ Hohn, in: LK-StGB, 12. Aufl., 2006, § 32 Rn. 4.

[[52]] [苏]契希克瓦节主编:《苏维埃刑法总则》,中央人民政府法制委员会编译室、中国人民大学刑法教研室译,法律出版社1955年版,第312页。

[[53]] 参见卢云华:《试论正当防卫过当》,载《中国社会科学》1984年第2期,第204-205页。

[[54]] [俄]库兹涅佐娃、佳日科娃主编:《俄罗斯刑法教程(总论)》(上卷•犯罪论),黄道秀译,中国法制出版社2002年版,第453页。

[[55]] [日]浜口和久:《苏维埃刑法中正当防卫及其有关问题——介绍B • И • 特卡钦科的观点》,陆青译,载《国外法学》1981年第2期,第30-31页。

[[56]] 桂齐逊:《唐律与台湾现行法关于‘正当防卫’规定之比较研究》,载中南财经政法大学法律文化研究院编:《中西法律传统》(第6卷),北京大学出版社2008年版,第95页。

[[57]] 《唐律》在严格管控防卫限度的总基调下,也有两项例外:第一,对夜间非法侵入住宅者可防卫致死。《唐律•贼盗律》第22条规定:“诸夜无故入人家者,笞四十。主人登时杀者,勿论。”其二,对拒捕的特殊犯罪之现行犯可防卫致死。《唐律•捕亡律》第3条第1项规定:“诸被人殴击折伤以上,若盗及强奸,虽傍人皆得捕系,以送官司。捕格法,准上条。”《唐律疏议》释曰:“‘捕格法,准上条’,其捕者得格杀之;持杖及空手而走者,亦得杀之。”

[[58]] 参见陈瑾昆:《刑法总则讲义》,吴允锋勘校,中国方正出版社2004年版,第163页;王觐:《中华刑法论》,姚建龙勘校,中国方正出版社2005年版,第221-222页;陈文:《中国新刑法总论》,夏菲勘校,中国方正出版社2008年版,第125页。相关判例参见大理院民国4年上字5977号判例;大理院民国5年上字51号判例。

[[59]] Vgl. Bülte, Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz im deutschen Notwehrrechts aus verfassungsrechtlicher und europäischer Perspektive, GA 2011, S. 148.

[[60]] Vgl. Klose, Notrecht des Staates aus staatlicher Rechtsnot, ZStW 89 (1977), S. 66.

[[61]] 参见李强:《自由主义》,东方出版社2015年版,第231页以下。

[[62]] Arzt, Notwehr, Selbsthilfe, Bürgerwehr, FS-Schaffstein, 1975, S. 77.

[[63]] 参见瞿同祖:《中国法律与中国社会》,中华书局2003年版,第295页。

[[64]] 中国传统社会的司法者在处理纠纷时,往往并不以当事人在法律上的实际权利归属作为判案根据,而是更侧重考虑如何裁处案件才能实现最优的社会效果。这里的社会效果自然包括防止矛盾激化、保一方平安。因此,法官时常会对双方当事人又打又压。在此过程中,真正享有合法权益的一方就可能被迫忍受自身权利遭到损害。详见苏力:《送法下乡——中国基层司法制度研究》,中国政法大学出版社2000年版,第181、277页。不可否认,在中国传统的乡土社会中,这种判案策略具有一定的必然性和合理性,但它也集中体现了传统法制将社会秩序凌驾于个人自由之上的理念。

[[65]]参见上官丕亮:《论宪法上的生命权》,载《当代法学》2007年第1期,第61页。

[[66]] 参见王旭:《宪法上的尊严理论及其体系化》,载《法学研究》2016年第1期,第47页。

[[67]] Vgl.Frister, Zur Einschränkung des Notwehrrechts durch Art. 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention, GA 1985, S. 564; Bernsmann, überlegungen zur tödlichen Notwehr bei nicht lebensbedrohlichen Angriffen, ZStW 104 (1992), S. 315ff; Bülte, Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz im deutschen Notwehrrechts aus verfassungsrechtlicher und europäischer Perspektive, GA 2011, S. 160; Kindhäuser, in: NK-StGB, 4. Aufl., 2013, § 32 Rn. 112.

[[68]] Vgl. Bülte, Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz im deutschen Notwehrrechts aus verfassungsrechtlicher und europäischer Perspektive, GA 2011, S. 160.

[[69]] Jakobs, Kommentar: Rechtfertigung und Entschuldigung bei Befreiung aus besonderen Notlagen, in: Eser/ Nishihara (Hrsg.), Rechtfertigung und Entschuldigung, 1995, S. 146.

[[70]] Vgl. Meißner, Die Interessenabwägungsformel in der Vorschrift über den rechtfertigenden Notstand (§ 34 StGB), 1990, S. 191; Renzikowski, Notstand und Notwehr, 1994, S. 197; Joerden, Solidaritätspflichten und Strafrecht, in: Hirsch/ Neumann/ Seelmann (Hrsg.), Solidarität im Strafrecht, 2013, S. 51.

[[71]] 参见张翔:《财产权的社会义务》,载《中国社会科学》2012年第9期,第110页。

[[72]] Vgl. Pawlik, Der rechtfertigende Notstand, 2002, S. 11, 60; Kühl, Strafrecht AT, 7. Aufl., 2012, § 8 Rn. 9; Neumann, in: NK-StGB, 4. Aufl., 2013, § 34 Rn. 9.

[[73]] 参见[德]康德:《道德形而上学》,张荣、李秋零译注,中国人民大学出版社2013年版,第230页。

[[74]] Vgl. Engländer, Die Anwendbarkeit von § 34 StGB auf intrapersonale Interessenkollisionen, GA 2010, S. 20; Frisch, Notstandsregelungen als Ausdruck von Rechtsprinzipien, FS-Puppe, 2011, S, 439.

[[75]] 参见[美]罗尔斯:《正义论》,何怀宏、何包钢、廖申白译,中国社会科学出版社2009年版,第91页以下。

[[76]] 参见廖申白:《<正义论>对古典自由主义的修正》,载《中国社会科学》2003年第5期,第129、136页。

[[77]] Vgl. Merkel, Zaungäste?, in: Institut für Kriminalwissenschaften Frankfurt a. M. (Hrsg.), Vom unmöglichen Zustand des Strafrechts, 1995, S. 184.

[[78]] 参见陈璇:《侵害人视角下的正当防卫论》,载《法学研究》2015年第3期,第125页。

[[79]] Vgl. Koriath, Einige Gedanken zur Notwehr, FS-Müller-Dietz, 2001, S. 382f.

[[80]] Vgl. Frister, Die Notwehr im System der Notrechte, GA 1988, S. 292ff; Renzikowski, Notstand und Notwehr, 1994, S. 318.

[[81]] 不过,即便是在当代的法治发达国家,也远未全面实现这一跨越。(1)就大陆法系而言,西班牙、意大利、丹麦、瑞典等国已经在刑法的正当防卫条款中明确规定了狭义比例原则;但德国、奥地利、日本却对此持谨慎态度。Vgl. Rönnau/ Hohn, LK-StGB, 12. Aufl., 2006, § 32 Rn. 6ff. 参见[日]山口厚:《刑法总论》,付立庆译,中国人民大学出版社2011年版,第131页。(2)就英美法系来看,美国关于正当防卫的理论和实践似乎较为鲜明和严格地贯彻了狭义比例原则,主张只有针对致命的暴力侵害行为,防卫人才享有杀害侵害者的权利。See Joshua Dressler, Understanding Criminal Law (Lexis Publishing, 2001), p.222. 英国1967年刑法法案第3条只规定正当防卫所使用的暴力必须具有合理性,学者们认为它并未绝对禁止公民为保护财产法益而采取严重的暴力反击措施。See Jonathan Herring, Criminal Law: Text, Cases, and Materials (Oxford University Press, 2012), p. 650.

[[82]] Vgl. Jakobs, Strafrecht AT, 2. Aufl., 1991, 12/46; Kindhäuser, in: NK-StGB, 4. Aufl., 2013, § 32 Rn. 106.

[[83]] 代表性的案件和相关评论,参见郭锡昆:《警察开枪,自卫还是滥用职权》,载《法制日报》2002年9月30日;俞飞:《警察击毙‘扁担’男,是耶非耶》,载《法制日报》2012年4月28日第7版;李云林:《论人民警察防卫权——基于辽宁盘锦王树杰案的思考》,载《湖北警官学院学报》2013年第11期;徐硙、程子龙:《‘庆安火车站事件’追踪》,载《人民日报》2015年5月15日第11版;于改之、蒋太珂:《论警察防卫行为正当性的判断——以‘庆安火车站警察枪击事件’为例》,载《法律科学》2016年第1期。

[[84]] 参见纪辉:《论人民警察职务行为中正当防卫的若干问题》,载《中国人民公安大学学报(社会科学版)》2006年第1期;陈兴良:《教义学刑法学》,中国人民大学出版社2010年版,第383页。

[[85]] 参见张敏:《论人民警察在执行职务中的排除社会危害性行为》,载《人民检察》2003年第10期;郭冰:《警察防卫权之思辨》,载《中国人民公安大学学报(社会科学版)》2006年第1期;张正新:《在履行职责与正当防卫之间——对警察防卫权的再认识》,载《法学评论》2009年第6期;张明楷:《刑法学》,法律出版社2016年版,第232页以下。

[[86]] Vgl. Schaffstein, Die strafrechtlichen Notrechte des Staates, GS-Schröder, 1978, S. 104.

[[87]] 陈文涛:《以法令行为标准判断警察防卫正当性》,载《中国社会科学报》2015年6月3日第A08版。

[[88]] 例如,可以要求警察为了尽可能避免导致犯罪人死亡,在追捕或者防卫过程中忍受自己的某些法益受损。

[[89]] Arzt, Notwehr, Selbsthilfe, Bürgerwehr, FS-Schaffstein, 1975, S. 87.

[[90]] 参见张明楷:《论作为犯罪阻却事由的职务行为》,载《北方法学》2007年第1期,第61页;张正新:《在履行职责与正当防卫之间——对警察防卫权的再认识》,载《法学评论》2009年第6期第139页。

[[91]] Vgl. Amelung, Die Rechtfertigung von Polizeivollzugsbeamten, JuS 1986, S. 332.

[[92]] Vgl. Roxin, Strafrecht AT I, 4. Aufl., 2006, § 15 Rn. 113; Perron, in: Schönke/ Schröder, StGB, 29. Aufl., 2014, § 32. Rn. 42c.

[[93]] Perron, in: Schönke/ Schröder, StGB, 29. Aufl., 2014, § 32. Rn. 46.

[[94]] 参见王锴:《合宪性解释之反思》,载《法学家》2015年第1期,第52页。

作者简介:陈璇,法学博士,中国人民大学法学院副教授,中国人民大学刑事法律科学研究中心研究员。

文章来源:《环球法律评论》2016年第6期。