赵宏:规划许可诉讼中邻人保护的权利基础与审查构造

赵宏摘要: 关于规划许可诉讼的既有学理讨论,已意识到邻人提起行政诉讼的权利基础并非私法相邻权,也觉察到实体审查中“合规即不侵权”的裁判思路与邻人保护的意旨相矛盾,却一直未形成公法上邻人保护的学理体系,无法为司法审查提供有效说理。支配规划许可诉讼的核心观念在于邻人公权利,其本质是第三人公权利在具体法领域中的呈现,反映的是在分配行政的格局下,行政机关如何在三边法律关系下识别第三人公权利,并为其配给公法保护的问题。邻人公权利针对的是国家,是邻人向行政机关请求以防御其不动产使用因他人的建筑行为而受到影响的实体权利。完整的邻人保护,不仅意味着应当允许邻人针对规划许可提起诉讼,也意味着法院审查不应仅限于对许可是否符合规划的客观审查,还应包含对邻人是否存在主观公权利以及该权利是否受损的证立。

关键词: 相邻关系法;相邻权;规划许可;分配行政;区域维护请求权

引言

规划许可诉讼已成为我国行政诉讼中的常见类型,有关此类诉讼的学理讨论也渐次增多。这些讨论主要聚焦于两个问题:其一,如何确定此类诉讼的原告资格;其二,如何在规划许可的客观适法性审查和邻人权利保护之间进行权衡。若从现代行政诉讼的二阶审查构造来看,前一问题涉及诉的适法性,后一问题则涉及诉的理由具备性。

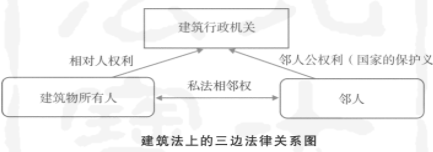

司法实践中,诉请撤销规划许可的多为毗邻案涉建筑的邻人。由于现代行政对空间利用和环境保护的普遍介入,建筑物所有人想要实施建筑行为,必须获得行政机关的批准;而邻人若认为建筑行为影响其权益,同样无法忽略建筑许可。由此就形成了“行政机关—建筑物所有人—邻人”的三边法律关系。在这种三边法律关系下,行政机关本质上居于分配者的位置,其需对建筑物所有人和邻人的权利冲突予以权衡;邻人是否有权提起行政诉讼,又取决于是否存在针对行政机关的公法请求权。

行政法上的邻人保护不仅涉及诉讼法意义上邻人原告资格的确认,也涉及实体法上如何证成邻人公权利的问题,该问题本质上可以归入分配行政下第三人公权利的证立和判定。相应地,如果承认邻人在私法相邻权之外,在实体法上同样有向行政机关主张的公法请求权,那么对规划许可诉讼的审查就不能仅限于审查许可本身是否客观适法,还应涵括该许可是否干预和侵害了邻人的公权利。将此观念应用于规划许可诉讼,同样会影响此类案件在实质审查阶段的判断。

从诉的适法性再到理由具备性,规划许可诉讼对邻人权利的全程考虑,呈现的正是公法邻人保护的完整图像。完整的公法邻人保护既包含实体法上对邻人公权利的证成,也包含诉讼法上对邻人权利的保障;既包括在建筑规划阶段对邻人利益的抽象衡量,也包括在许可阶段对邻人权利的具体提取。学界此前的讨论或聚焦于规划程序的设置,或着眼于特定领域原告资格的确定,都较少从分配行政、公权理论,尤其是第三人公权利的视角下,对规划许可诉讼中的邻人保护进行整体考察。鉴于此,本文尝试梳理我国规划许可诉讼的既有裁判思路和学理观点,分析其可能存在的问题,在此基础上借由对德国法上邻人保护学理发展和实践演替的梳理,揭示分配行政下邻人公权利的基本定位,阐释行政法上邻人保护的体系构造,以期为我国规划许可诉讼的审查提供学理启发。

一、规划许可诉讼的既有探讨和核心问题

我国最高人民法院早在2000年《关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》中,就将相邻权人列为利害关系人,允许其对建筑许可等行为提起行政诉讼。[1]又因在相当长的一段时间内,我国行政诉讼所保护的权益类型主要依赖列举模式加以明确,相邻权被列入保护范围后,相邻权人可提起行政诉讼便成为一般性认知。但是,这种概括性允许却在学理和实践中引发纷争。这些争议首先在于如何证成和框定规划许可诉讼中相邻权人的原告资格,其次涉及如何处理符合规划的建筑许可与邻人权益保护之间的矛盾与张力。从后一争议中衍生出的问题还包括,完善建筑规划是否就能彻底化解邻人保护的难题。

(一)相邻权人何以具备行政诉讼的原告资格

在最初解释相邻权人普遍的行政诉讼原告资格时,最高人民法院只是简单指出,“因为民事主体的行为是行政机关批准、许可后实施的,这种批准许可行为对相邻权人的利益产生了实际影响,所以相邻权人可以对行政机关提起诉讼”。[2]这种认识本质上是“事实影响说”的反映。在事实影响说看来,只要系争行为对当事人权益产生了影响,或者在系争行为与当事人权益受损之间存在明确的因果关联,当事人就具备了行政诉讼的原告资格。但是,事实影响说的问题在于:首先,现代行政行为的效果无限扩散,诉诸事实影响已无法为法律所保护的权益划定范围;其次,利害关系人遭遇的“事实影响”可能来自于行政行为的作用,也可能来自于第三人,仅凭事实影响无法廓清行政诉讼与民事诉讼的边界。

鉴于概括性授权存在上述问题,不少司法裁判都对概括性授权予以了限定。例如,安徽省高级人民法院在评点时军等诉合肥市规划局建设工程规划许可案时就曾指出:“随着城市高层建筑建设的发展,以日照等相邻权受到侵害为由对建设工程规划许可提起行政诉讼的案件增多,在司法实践中该类案件常有相邻小区业主多人集团诉讼,故应对相邻权人的范围予以界定,以防滥用诉权扩大起诉人范围。”[3]同样,不满于诉诸简单的事实影响,针对相邻权人提起行政诉讼的权利基础的理论探讨也渐次增多。在保护规范理论被引入我国行政审判之前,学界在该问题上的观点大体可分为两类。

其一,私法上的相邻权。这种观点认为,规划许可“在客观上阻碍了邻人所在建筑物的采光、通风和日照,甚至进而侵犯了其财产权”,[4]因而邻人提起行政诉讼的权利基础在于私法相邻权。上述思考本质上认为私法相邻权可直接转换为邻人针对行政机关的公法请求权,其混淆了私权与公权的差异,也忽视了私法相邻权规定与建筑规划法律法规等公法规范的目的区别。

其二,城市空间公平分享权。这一观点尝试从我国宪法第9条和第10条推导出个人基于资源平等原则所享有的对城市空间公平分配的“公平分享权”。[5]跳出私权转入公权,是意识到了用私权来阐释邻人公法保护权利基础的问题,但这种思路借鉴了社会权中的共享权概念,因而也有同样的问题。公平分享权只是以宪法平等权为基础,而从自然资源所有权或使用权中推导出的衍生性权利,其虽然提示行政机关在颁发许可时需平等考虑包括邻人在内的各方利益,却无法为三边建筑许可关系下邻人权益的具体界定提供基准。[6]

上述两种观点的不足,在保护规范理论被引入我国行政审判后呈现得更加清晰。保护规范理论摒弃了传统的事实影响说,认为行政诉讼中利害关系人原告资格的有无,取决于其是否具有主观公权利,而主观公权利的存立,又取决于行政机关在作出系争行为时所依据的公法规范是否要求其保护和考虑利害关系人的利益。依此逻辑,私权主体的身份并不必然使邻人具有行政诉讼原告资格,私法相邻权也不能直接转换为公法请求权。这也恰恰能够解释,概括性授权无法清晰说明相邻权人何以有权提起行政诉讼而非仅能提起民事诉讼。依照保护规范理论,包括邻人在内的利害关系人提起行政诉讼的诉权基础,应在于主观公权利。证成相邻权人具备行政诉讼原告资格的关键,就在于说明其在私法相邻权之外同样存在公法请求权。

(二)如何权衡“符合规划”与邻人权益保护

在规划许可诉讼中,学理和裁判常聚焦的另一问题在于,如何在实体裁判中处理许可符合规划与邻人权益保护之间的矛盾与张力。该问题又从规划许可诉讼的诉的适法性阶段延伸至理由具备性阶段,即实质审查阶段。

在诸多原告诉规划许可侵犯其相邻权的案件中,法院的裁判逻辑都是“许可符合规划即合法,从而就不侵权”。[7]又因为法院在作出“合规即不侵权”的裁判时,主要依据建筑管理上有关日照、通风、采光等技术标准,上述思路更被很多法院直接简化为“遵守技术标准或技术规范即合法”。[8]陈越峰指出,法院之所以得出“合规即不侵权”的结论,原因在于“相邻关系人的诉讼请求被转化为许可的合法性监督,技术标准成为空间利益的分配依据,决定了多元利益各方的权利义务”。因此,此类裁判思路其实并未关注相邻权人的权益保护,法院的审查结构“与相对人对规划许可提起诉讼的合法性审查结构没有任何差别”。[9]

上述分析已触及规划许可诉讼的核心,即此类诉讼究竟是只需审查规划许可决定是否适法的客观诉讼,还是对邻人权益予以保护的主观诉讼。如果是前者,那么“合规即不侵权”的裁判思路就无问题。客观审查只关注系争行为是否合法,而并非对个人实体权利的保障。即使邻人在案件中认为自身权益受损,权利损害要件也只在诉的适法性审查阶段有意义,其确定的也只是邻人是否具有原告资格,而不会在理由具备性审查阶段被单独考虑。但是,这种只关注系争行为是否合法的客观审查模式,在现代行政诉讼中已暴露缺陷。它几乎无力回应三边或多边法律关系下当事人权利冲突的分配难题。只要系争行为合法,包括相对人、第三人在内的各方主体的权利就都辐射性地获得了保护,这样的判断在分配行政之下往往并不成立。与分配行政的背景相匹配,现代行政诉讼的标的早已不再只是确认系争行为是否合法,而同样包含对原告有无公法请求权的审查,即现代行政诉讼已从客观诉讼转至主观诉讼的轨道。在主观诉讼的轨道下重新审视规划许可诉讼会发现,如果此类诉讼的功能并不只是确保规划许可决定的合法,而同样包含对邻人权益的保护,那么建筑许可机关在作出许可时,除要符合规划外,还需考虑邻人是否有公法请求权。若邻人拥有主观公权利,建筑行政机关却未予考虑,同样会影响建筑许可的适法性。

在理解了上述前提后,导致“合规即不侵权”这种裁判思路的症结也开始明晰:行政诉讼法概观地允许相邻权人都可提起行政诉讼,这就意味着邻人利益不仅在许可程序中应予保护,在诉讼中也应成为法院检视行政许可是否适法的理由,但法官在裁判中却倾向于客观化审查,即只要建筑许可符合规划,就会认为其未损害邻人利益。这里所缺失的,正是在实体审查阶段对邻人利益的考察,这也使公法上的邻人保护问题,在我国规划许可诉讼中常常被限缩为相邻权人的原告资格问题。

(三)完善建筑规划能否彻底化解邻人保护难题

同样受限于行政诉讼作为客观诉讼的基本定位,即使很多学者已意识到,此类诉讼的症结就在于将相邻权人的诉讼请求转化为许可的合法性监督,也再未聚焦讨论规划许可中邻人权利的实体法依据与界限,而是转而阐释“作为利益分配机制的城市规划和技术标准”,应在制定过程中尽可能地扩大和保障利害关系人参与,以此来确保规划或标准在确立时就已对邻人利益予以充分考虑。[10]

这种将诉讼中的邻人保护诉诸规划或标准制定程序的思路,

隐含了一个思考前提:若建筑规划在制定过程中,已为包括邻人在内的利害关系人提供了参与机制和程序保障,邻人冲突就已在此过程中获得解决,行政机关在作出建筑许可决定时就无需在规划以外单独考虑邻人的权益保护,连带“合规即不侵权”的裁判思路也都具备了正当性。这一认识存在的问题是,其混淆了规划和许可的阶段区分和属性差异。

从属性上看,建筑规划是政府为合理配置以土地为核心的各类自然资源,协调开发城市空间,促进经济发展和保护居住环境,而对城市空间布局和多元空间利益进行的规划安排。[11]在规划过程中,行政机关要考虑复杂多元的空间利益的分配,这里并不包含对某个具体法律关系下建筑物所有人及其邻人的利益调整。规划法会要求行政机关考虑邻人利益,这种考虑主要通过参与程序来完成。有交互影响的邻人作为利害关系人参与至规划程序中,抽象的而非具体的邻人利益,被作为城市规划需考虑的众多利益之一,在一种开放的程序中被权衡和处理。建筑规划也因此是更近于立法的抽象规则,其对邻人利益的处理,更近于一般意义上立法对第三人公权利的安排。具体的邻人保护问题,在建筑许可程序中才会产生。因为行政机关对于城市空间的调控,建筑物所有人欲进行某项建筑行为,就需向建筑行政机关申请许可;而邻人如认为该建筑行为会影响其权益,同样可要求行政机关撤销该许可或针对建筑物所有人实施干预。此时就会在行政机关、建筑物所有人和邻人之间形成具体的分配行政法律关系,行政机关也是在此种关系下,分别确定建筑物所有人和邻人各自的权利边界,并决定邻人利益是否应在个案中被考虑和保护。

在梳理了既有裁判和学理讨论的思路后,下文对邻人保护的探讨遂聚焦于以下问题:其一,若认为邻人提起规划许可诉讼的基础是公法请求权,那么这种公法请求权的意涵是什么;其二,邻人的公法请求权产生于典型的分配行政关系下,其在具体的规划许可案中应如何提取;其三,若认为规划许可诉讼的审查要点不仅在于许可是否客观适法,还包括其是否侵犯了邻人的公权利,那么邻人的公权利如何作用于诉的理由具备性阶段,并影响此类案件的实体审理。

二、邻人公权利的产生及其意涵

邻人可向行政机关请求进而提起行政诉讼的权利基础,在德国法上被归纳为邻人的主观公权利,也常被译为公法相邻权。[12]在主观公权利概念和保护规范理论被我国学界广泛接受后,邻人公权利概念也经常出现在国内的研究文献中。但是,学界对于这一概念的具体理解还存在一些问题,有待进一步澄清。

(一)邻人公权利的纳入与误读

“公法相邻权”概念最初由金启洲在《德国公法相邻关系制度初论》一文中引介。该文指出,诸如德国立法上“关于建筑区域、建筑方式、面积、高度、建筑间距等规定”,虽然是为了实现环保、防险及市容美观等公法利益,但同样会对与建筑物毗邻的邻人利益产生影响,这些规定也因此必须考虑邻人利益。这种包含有邻人保护意旨的公法规范,就成为与私法相邻关系法相对应的“公法相邻关系法”,而邻人据此享有的权利即为“公法相邻权”。[13]

上述介绍对后续研究具有重要启发。之后出现的诸多学术文章都开始将规划许可诉讼中邻人提起行政诉讼的权利基础诉诸公法相邻权。[14]吊诡的是,金启洲在论及公法相邻权的导出时,虽然也提到应遵循保护规范理论,最终却将公法相邻权等同于邻人对规划程序以及许可程序的参与权、异议权和诉讼权。[15]问题在于:首先,其混淆了实体权利和程序权利。在规划许可诉讼中,邻人因其权益受行政机关批准的建筑行为影响,欲借助撤销诉讼排除这种影响。邻人在此主张的并非程序参与权,而是实体法上的结果去除请求权;其次,如果将公法相邻权等同于程序参与权或是听证权,就意味着只要建筑规划和建筑许可程序使利害关系人有机会参与其中,满足了程序保障,邻人即使实体上明显遭受严重损害,也无法再获得司法保护,但这一结论显然无法令人信服。也正因为将公法相邻权等同于邻人的程序参与权、听证权、异议权甚至是救济权,很多用公法相邻权来释解邻人提起行政诉讼的权利基础的文章,都转向了探讨规划程序中邻人程序权的保障。但是,上述思路并未揭示邻人公权利的真实意涵。

(二)邻人公权利的产生

最初规范不动产邻人关系的主要为私法相邻权规定,即“私法相邻关系法”。私法相邻关系法的目标,是“通过比较而对双方的权利义务予以理性限定,由此尽可能确保邻里之间和谐的共同生活”。[16]但是,伴随都市化的发展,着眼于消除既有妨害的私法规范已不足以防御建筑行为对城市空间可能造成的负担,而多元复杂的空间利益,也需要行政机关主动介入予以调控,由此就出现了现代意义上的建筑法规范。建筑法规范赋予了行政机关通过制定规划、颁发许可等方式对城市空间利益进行分配的权力,并借由这种调控来塑成新的城市空间秩序。公法介入的目标并不仅限于对和谐邻里关系的塑造,还包含区域统筹、土地处置、环境保护、居住公平等,这些功能又都可被归于“空间公共利益的规整”。[17]

私法相邻权和建筑法规范的关系,最初因为二者适用对象不同而未获澄清。在具体的规划许可诉讼中,从建筑法规范中会导出邻人对合规划建筑行为的容忍义务,但邻人基于私法规范又可向建筑物所有人主张不作为请求权。由此,二者的关系最初在德国法中就表现为“私法上的不作为请求权与规划的竞夺”。[18]我国司法裁判中“合规即不侵权”的思路,本质上同样是这种观念的反映,这种对立又以不承认邻人的公法请求权为前提。但是,这种认识自20世纪50年代起开始改变,包括建筑法规范在内的公法规范,被认为在分配城市空间、确保居住公平之余,同样对邻人利益进行了权衡和调整,同样会产生邻人保护效果。

派纳在其关于“公法相邻权”的奠基之作中,认为公法相邻关系法的出现构成对私法的弥补,“基于空间发展的有规划的结构变更无论如何都不是私法所要求的,甚至可能还是私法所要阻止的,私法也很难调控更大空间的发展,正是基于这些原因,才出现了公法相邻关系法”。[19]金启洲也对公法相邻关系法之于私法相邻关系法的补充意义作了进一步说明,包括在私法相邻关系法受限的领域发挥作用、对私法相邻关系法中的不确定概念进行具体化等。概言之,公法相邻关系法的意义,就是在私法相邻关系法的“抑制性保护”之外提供一种提前介入的“预防性保护”。[20]

(三)邻人公权利的定位与意涵

相比私法,公法相邻关系法确能发挥预防性保护的功能,其对相邻关系的影响也主要通过事先的建筑规划来实现。但是,作为公法相邻关系法主观面相的邻人公权利,却不能被简单等同于邻人的程序参与权。既然承认包括建筑法规范在内的公法规范同样会产生邻人保护效果,同样会导出邻人的主观公权利,这种权利就与私法相邻权一样,首先是实体性权利,而非“内容空洞”“无实践操作性的程序权利”。[21]此种实体性权利所保护的法益与私法相邻权并无二致,都是邻人的不动产使用不至受到与其毗邻的建筑行为的干扰和影响。在现代相邻关系下,这种影响又已从传统的对采光、通风、通行的影响,噪声、恶臭、辐射等不可量物的排放,渐次扩展至高楼倾倒、视线遮挡、隐私暴露,甚至于观景利益受损和建筑物的外观美感被破坏等。[22]换言之,在权利的实质要素上,邻人公权利与私法相邻权并无差异,二者的区别只在于请求权对象不同。邻人公权利作为主观公权利,其请求权对象是国家。至于邻人何以能够向国家提出请求,仍需回到分配行政和三边法律关系下理解。

与私法相邻权涉及双边法律关系不同,邻人公权利是在三边法律关系之下,由邻人向行政机关主张的权利,而行政机关对邻人诉求的支持或反对,本质上又是对邻人和建筑物所有人的权利冲突予以调整。对邻人公权利的提取,也因此是行政机关行使分配权的典型体现。行政机关所分配的是原本处于水平关系的相互冲突的私益,分配的本质也就表现为行政机关将利益从一方手中拿走而给予另外一方;一方所承受的负担,对另一方而言则是法律保护的增强。[23]在分配关系下,相对人和第三人都应获得行政机关同等的考虑和尊重,第三人权益保障已不再是行政机关向相对人作出行为时的反射效果,其在公法上的独立法地位也获得普遍承认。

德国学者普罗伊斯在阐释三边法律关系下的私人利益冲突时,依据冲突差异将其再细分为对立型利害关系与互换型利害关系。[24]对立型利害关系是指私人间的利益指向相反,一方试图改变现状以主动形成利益,而另一方则欲阻止他人破坏现状以保全其既有利益。建筑物所有人与邻人间的关系即属此类利害关系,邻人公权利也因此属于第三人公权利的典型。上述三边法律关系叠合了私人间的水平关系与私人/行政机关间的垂直关系。因为两种关系交叠,建筑物所有人与邻人就都与行政机关建立起了行政法上的关联(如下图所示)。[25]在水平关系上,邻人认为建筑物所有人的建筑行为对其私法权益造成侵扰,但因为建筑行为已获行政许可,邻人就无法仅借助私法上的防御请求权将其排除,而须向行政机关提出请求,由此在邻人与行政机关之间就产生了垂直关系。而在行政机关与建筑物所有人之间,同样会有典型的行政机关/相对人的垂直关系的作用,建筑物所有人可要求行政机关向其颁发许可,也可在行政机关介入水平关系时主张排除干预。邻人的具体诉求会表现为要求撤销许可或是要求行政机关阻却建筑物所有人的行为,但区别于双边关系下的相对人权利,这种第三人公权利的本质已转化为要求行政机关介入水平的私人冲突以排除他人侵害的“介入请求权”,[26]与此相对的则是国家在个人权利受到第三方侵扰时需提供的保护义务。

个人可在何种程度上要求行政机关予以介入,行政机关又应如何履行保护义务,都需要回到水平关系下予以讨论。“水平关系解决的是权利分配问题,而垂直关系则为私人请求权行使的维度”,[27]二者无法割裂。就此而言,对邻人公权利的承认,并非对私法相邻权的抑制,毋宁是在现代分配行政之下对私法和公法相互交错现象的重新观察。承认邻人在私法相邻权之外也拥有公法请求权,同样为邻人为何具备行政诉讼原告资格提供了清晰说理。作为可向行政机关请求的公权利,邻人公权利使邻人在可能的民事诉讼之外,完全可针对建筑许可提起行政撤销之诉。此种邻人诉讼隶属于第三人诉讼,又是传统撤销之诉的亚种。

三、邻人公权利的导出与邻人保护的公法体系

既然理论上应当承认邻人在分配行政关系下有向行政机关请求的公权利,接下来就需探究,如何从公法规范中推导出这项主观公权利。主观公权利的导出以保护规范理论为依据,以派纳为代表的学者在论及邻人公权利时,也都将“建筑法同样会对邻人冲突予以调整和权衡,公法规范本身同样会产生邻人保护的效果,邻人亦可借助建筑法规范针对建筑许可行为诉请撤销”作为前提。

但是,认为建筑法规范等公法规范具有邻人保护效果的观点并非自始就有,其同样历经了判例演替和理论形塑。

(一)邻人公权利的判例演替

在20世纪50年代之前,德国法一直认为建筑法规范仅服务于公共利益,并未赋予邻人针对行政机关的公权利。[28]从客观法秩序再到邻人的主观公权利,德国建筑法上的邻人保护规则大多都由经典判例所发展。

1.猪圈案判决与考虑要求

德国法上确立邻人公权利的首个经典判例是1977年的“猪圈案”。[29]该案的起因是,行政机关向农场主颁发了允许其建造和运营一座养猪场的许可。距离该养猪场大约25米的居民和旅馆业主,担心养猪场建成后的恶臭污染会损及自身健康和土地价值,因而向法院诉请撤销该项许可。德国联邦行政法院在判决中认为,即使行政机关向养猪场颁发建筑许可符合德国联邦建筑法典第35条的规定,[30]因其未对邻人值得保护的利益予以充分考虑,该项建筑许可在客观上也是违法的。此案将建筑行政机关客观法上的考虑义务,创造性地转化为邻人的主观公权利,而此前被认为仅具有公益保护性的建筑法规范,也被认为具有了“邻人保护效果”。[31]

在本案判决中提出的“考虑要求”,此前就已出现在德国的建筑法规范中,其最初只是被作为客观法,其意涵也被解释为,“任何建筑行为对受其影响的利害关系人明显的、值得保护的且可以预期的利益都应予以考虑”。[32]如果说作为客观义务的考虑要求并非新创,德国联邦行政法院在本案中的突破就在于,其认为作为客观法的考虑要求,同样具有第三人保护的意旨,同样可被主观化为邻人的公权利。但是,客观的考虑义务要转化为邻人主观的防御权利,又必须具备一定条件:“其一,考虑要求以某种显著和个别化的方式指明利害关系人特殊的值得保护的法地位;其二,个案情形已清楚表明,第三人受到的事实影响在显著性、个别性和范围可限性上都已达到必要程度;其三,利害关系人的利益具有法律上的值得保护性。”[33]显著性、个别性和范围可限性,由此成为客观法上的考虑义务转化为邻人主观公权利的三项要素。这三项要素的要求也意味着,考虑要求只有在极其例外的情形下,才被允许作为邻人公权利的基础。由于这一判决创造性地实现了建筑法从“客观至主观的转化”,其又被誉为公法上邻人保护的“里程碑”。[34]

2.车库案判决与区域维护请求权

1993年的“车库案”是德国法上有关邻人保护的另一经典判例。[35]该案中,行政机关许可项目申请人在已有规划的内部区域建造车库。建筑规划确认该区域属于纯粹的住宅区。原告认为,该建筑许可违反了德国联邦建筑法典第33条规定的规划内部领域的许可要件。[36]

在该案判决中,德国联邦行政法院指出,既然该区域的建筑规划确定建筑物的类型为纯住宅区,在批准该区域内的建筑项目时就应考虑建筑物的整体风貌。原因在于,建筑规划中对于建筑物类型的确定,已使“规划内部领域的居民在房屋和土地利用上结成一种法律上的命运共同体,他们互相之间处于一种交互的交换关系,建筑物所有人要服从于因规划类型所产生的建筑利用限制。相应地,邻人同样需服从于此种限制”。[37]

车库案判决的突破性在于,其在考虑要求之外又提出,邻人可基于不动产的命运共同体和交互的交换关系而拥有“区域维护请求权”,这也使邻人保护的范围又有了显著拓展。所谓区域维护请求权,是“邻人对规划确定的区域内建筑物的类型享有的维护请求权。对与规划确定内容不一致的建筑项目许可,邻人原则上就拥有防御请求权,因为该许可已扰乱了邻人间交互的交换关系,并使建筑区域出现异化”。[38]德国联邦行政法院还在判决中申明,所谓区域维护请求权“同样适用于建筑项目在个案中违反了建筑规划确定的内容,但尚未导致邻人明显的和可证实的损害的情形”。[39]这就说明,与考虑要求不同,区域维护请求权已不再对邻人受到的事实影响在“显著性、个别性和范围可限性”方面有所要求。因其提供了远远超出考虑要求的保护,区域维护请求权又被誉为德国法上邻人保护“最锐利的宝剑”。[40]

(二)邻人公法保护的体系构造

尽管德国联邦建筑法典最初并不包含“广泛的、法典化的建筑邻人法”,[41]但经由诸多经典案例的发展,邻人公法保护的体系构造渐次形成。这种构架分别由区域维护请求权和考虑要求两个序列所支配,这种序列的划分又与被许可的建筑行为究竟位于规划内部领域、未规划的内部领域,还是规划外部领域相关。[42]

1.由保护规范理论支配的邻人公权利体系

沿袭传统公权理论,德国司法实践对邻人公权利的导出,与针对其他第三人公权利的判断思路一样,都是在保护规范理论的框架下展开。在保护规范理论之下,德国建筑法规范中的具体条款,首先被区分为邻人保护条款和非邻人保护条款。相比为数不多的明确的邻人保护条款,德国建筑法规范中绝大部分条文一般都只服务于公共利益。例如,建筑区域内的绿地要求、建筑物外观保护、[43]停车位规定以及树木保护章程等环境维护标准等,[44]就被认为并不具有邻人保护效果。其核心原因也在于,这些规范并无法划定范围可限的具体人群。判断邻人是否可诉诸建筑法规范获得保护,通常又要经过两个步骤:其一是检视该规范是否具有私益保护性。明确的规范表达,如“邻人”“为邻人利益考虑”“邻人关系”等,当然可析出邻人保护意旨。由“符合周边环境”所推导出的“外部效果的预测可能性”,[45]也会成为私益保护性的解释指引;其二是确认何人处于保护圈内,而这又涉及对邻人的具体界定。[46]

因区域维护请求权和考虑要求的纳入,德国建筑法上的邻人保护条款又可划分为两个序列:普遍的邻人保护和部分的邻人保护。[47]前者指该条款原则性地、抽象地保护所有为此条款所覆盖的第三人。只要邻人的不动产落入保护范围,就可以依据该条款主张对建筑行为的防御请求权,而邻人在个案中是否“真实地遭遇损害”则在所不问。后者是因考虑要求的纳入以及此项客观原则例外的主观化而获得证立,其要求相对严苛,只有邻人在具体个案中明确受到建筑行为侵害时才会适用。

2.普遍的邻人保护

普遍的邻人保护又被称为直接的或抽象的邻人保护,其典型的规范依据即建筑规划中有关建筑物类型的规定以及间距规定。

(1)建筑物类型与区域维护请求权

如车库案判决所说明的,作为区域维护请求权依据的,首先是建筑规划中有关建筑物类型的规定。这一点其实与传统保护规范理论所强调的成文法规范已有不同。但是,根据德国联邦建筑法典第9条,建筑规划对外具有直接的法律约束力,也会如法律、法规命令一样发挥邻人保护效果。因此,将区域维护请求权的依据诉诸建筑规划,可说是同样充实了第三人保护的“规范储备”。[48]

邻人主张区域维护请求权一般需满足如下条件:其一,统一的建筑领域。邻人交互的交换关系产生的前提在于,其不动产处于同一个区域内,此区域内建筑物类型又已在建筑规划中被统一确定,如住宅区、混合区域或是营业区域。只要处于同一建筑区域内,邻人就无需再主张建筑行为在物理上毗邻自己的不动产;其二,获批准修建的建筑物违反了有关建筑物类型的规定,建筑许可机关在并不具备德国联邦建筑法典第31条规定的“例外”与“免除”条件的情形下,就批准了与建筑规划类型不一的建筑行为。区域维护请求权原则上只适用于有规划的内部领域。对于未规划的内部领域,因空间边界无法确定,也就无法确定邻人间是否处于统一的建筑领域,并已结成“法律上的命运共同体”。

建筑规划中有关建筑物类型的规定具有邻人保护效果,但对于建筑规模的确定是否具有同样效果,德国法上一直存有争议。属于建筑规模的除建筑物数量外,还有可用的土地面积、楼面面积以及建筑内部的具体结构等。传统上,建筑规划中有关建筑规模的规定被认为并未与具体的、范围可识别的个人产生关联,因而并不具备邻人保护效果。[49]

(2)间距规定与间距权

除建筑规划对建筑物类型的确定外,在德国的司法实践中,被认为具有普遍邻人保护效果的规范还有德国各州建筑法中的间距规定。这种间距规定体现了对邻人采光、通风、通行、日照等典型私法相邻权的保障,其出现在德国各州的建筑法中,也意味着立法者在此已通过间距规定,对城市空间利益、建筑物所有人的财产权以及邻人权利进行了权衡与比较。因此,此类条款具有明确的邻人保护意旨,邻人可直接依据这些间距规定主张对建筑许可的防御。除传统的日照、通风、采光、防止污染排放等权利外,在一些判决中,德国联邦行政法院借由对高层建筑可能对邻人矮层建筑产生“压制性影响”的描述,[50]将窗口视线免于遮挡、私密空间不受窥探、免受毗邻楼房倾倒和火灾延烧等利益同样纳入间距条款的保护范围。[51]

3.部分的邻人保护

部分的邻人保护,又被称为间接和具体的邻人保护。在德国法上,具有部分邻人保护效果的建筑法规范,主要是在司法判决中经由考虑要求的纳入,以及此项原则例外的主观化而被确认。考虑要求使行政机关有义务在个案中对相互冲突的建筑物使用利益予以权衡,并尽可能地对邻人值得保护的利益予以充分考虑。但是,考虑要求产生邻人保护效果的前提,不仅在于建筑许可机关在客观法上存在考虑义务,还在于客观法“以显著的、具体化的方式,要求对范围可限定的第三人值得保护的利益”予以考虑。概言之,“从考虑要求中不能直接导出邻人保护效果,建筑法规范唯有满足以下前提时方可认为其具有邻人保护功能,即其对确定的、范围有限的,或者说是具体化的而不是过度广泛的范围内的利害关系人予以确认”。[52]对“显著性、个别性和范围可限性”的要求,本质上都是在提供“具体化的界分标准”,而将邻人“特殊的、具有保护必要性的法地位以及显著的事实损害”,通过“个别化的方式纳入考虑要求的受益范围”,[53]其实也是保护规范理论对援引规范必须具备私益保护性的要求。

从“客观到主观的转换”使法院拥有了相当的裁量权,由此也很容易引发法适用上的不安定。鉴于这一原因,德国联邦行政法院一直强调,对于邻人保护而言,考虑要求只是辅助性的,而非一项普遍的、所有建筑行为都须遵循的硬性规则。[54]如果立法者已有明确的保护要求,如建筑规划对于建筑物类型的确定已包含邻人保护效果,或者建筑法规范已为邻人的区域维护请求权提供了明确的规范基础,此时就不再需要适用考虑要求。

四、规划许可诉讼中邻人保护的审查构造

上文已大致描摹出邻人公权利概念和德国法上邻人保护问题的体系构造。上述内容虽主要源于德国法,但对重新审视中国的规划许可诉讼同样具有重要启发。如果说邻人公权利的意涵定位和邻人保护的体系构造,体现的是邻人保护的实体法面向,那么规划许可诉讼中的司法审查,则是这些实体法内容在诉讼法上的投射。

(一)规划许可诉讼中邻人原告资格的识别

对于规划许可诉讼而言,邻人保护的实体法规则首先有助于邻人原告资格的判定,而邻人的原告资格问题,又是利害关系人原告资格问题在具体法领域的呈现。

1.邻人诉请保护的权益类型

意识到对相邻权人原告资格的概括性授权存在一系列问题后,在判断邻人是否具有原告资格时,我国行政审判已开始转向以邻人的诉讼请求为判断基准,即邻人原告资格的有无,不再单纯取决于其与被许可的建筑物的物理毗邻关系,而是邻人诉请保护的利益是否具有实体法依据,以及邻人是否落入规范划定的保护范围。这一点所反映的,也是事实影响说向保护规范理论的转变。[55]

综观大部分的规划许可诉讼,邻人诉请保护的权益类型主要分为以下几类:(1)采光、通风、通行、日照等传统相邻权益;(2)噪声、恶臭、固体废物、大气污染物、水污染物、光电辐射等不可量物侵害所影响的环境利益;[56](3)房屋财产价值等财产权益;[57](4)观景权或城市景观权等权益。[58]对于前两类权益,我国已有明确的法律保护依据。例如,民法典第293条规定,“建造建筑物,不得违反国家有关工程建设标准,不得妨碍相邻建筑物的通风、采光和日照”。环境保护法(2015)第42条也规定,“排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者,应当采取措施,防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害”。后两类权益并无明确的实体法依据,学理上也常常将其归入单纯的“经济上、情感上”的反射利益。将此类权益划归反射利益,除因其具有一定的或然性而在法律上无法确定外,还在于无法明确划定此类权益的受益人范围。若承认观景权等权益可作为诉权基础,势必会将行政诉讼拖入民众诉讼,并使第三人公权利沦为公权理论一直反对的普遍的规范执行请求权。

2.作为保护规范的技术性标准

采光、通风、通行、日照等相邻权益,噪声、恶臭、辐射等不可量物侵害所影响的环境利益,虽然可被划入邻人可主张的权益范围,但仍需判定多大范围内的人群可作为邻人主张上述利益。实践中,作为一般公益与邻人私益划定基准的,往往就是建筑规划所依据的各类技术性标准。这些标准中最直观的是距离。例如,在关卯春等与浙江省住房和城乡建设厅等行政复议案中,最高人民法院就认为,关卯春等人“居住的房屋既非在案涉《选址意见书》范围内,亦不在焚烧车间边界为基准300米的环境防护范围内,其住宅与案涉项目距离超过2公里,其也不具备相应的原告主体资格”。[59]最高人民法院在释解此处的距离标准时,认为距离能够表明原告是否有实际损害,但距离标准的设定意图,就是将一定范围内的邻人明确地划入保护范围,距离标准本身就包含了邻人保护效果。对于无法通过距离予以确定的权益,如日照、采光等,技术性标准往往又会诉诸限值规定。例如,作为国家标准的《城市居住区规划设计规范》(2016)规定,“住宅间距,应以满足日照要求为基础,综合考虑采光、通风、消防、防灾、管线埋没、视觉卫生等要求确定”;在住宅日照标准方面,“老年人居住建筑不应低于冬至日日照2小时的标准”,“旧区改建的项目内新建住宅日照标准可酌情降低,但不应低于大寒日日照1小时的标准”。这些限值规定划定了邻人的容忍义务范围,但容忍义务的边界反过来也可被理解为邻人权利的起点。[60]据此,限值规定结合物理毗邻要素,同样动态地划定了标准所保护的人群范围。

正如德国法承认建筑规划中有关建筑物类型的确定具有邻人保护意旨,与规划相关联的技术性标准亦可被视为邻人保护规范。这一点既与技术标准的属性有关,又和保护规范理论扩充“规范储备”的趋势相符。技术标准一向被认为是具有拘束力的规范,法院也将其作为行政案件和民事案件的审查基准。[61]技术性标准的内容不仅能对环境、核能等风险规制领域中的不确定法律概念予以具体化,还能对私人权利进行设定和分配。就距离等技术性标准而言,其效果就像德国建筑法规范中的间距规定一样,完全可被作为普遍性的、原则性的保护规范。邻人此时无需证明自身受到明确的事实损害,只要其位于距离划定的保护范围内,就应被认为获得了针对建筑行为的防御请求权。而距离标准之外的涉及日照、采光的一般标准,以及恶臭、辐射等不可量物的排放限值标准,其保障的也不只是一般公益,而同样覆盖了邻人原则上的间距权,[62]因而也是邻人主张公法请求权的一般规范依据。

3.建筑法规范和建筑规划中的其他邻人保护规范

除技术性标准外,从建筑规划法律法规及相关法规范的很多内容中,也都可析出邻人保护意旨。例如,城乡规划法(2019)第9条规定:“任何单位和个人都应当遵守经依法批准并公布的城乡规划,服从规划管理,并有权就涉及其利害关系的建设活动是否符合规划的要求向城乡规划主管部门查询。”再如,行政许可法(2019)第36条规定:“行政机关对行政许可申请进行审查时,发现行政许可事项直接关系他人重大利益的,应当告知该利害关系人。申请人、利害关系人有权进行陈述和申辩。行政机关应当听取申请人、利害关系人的意见。”这里的利害关系人参与,并非仅为展开充分的行政调查,而同样表明上述行政活动攸关对利害关系人权益的处置,也因此是包含了明确邻人保护意旨的规范提示。德国的经验也说明,鉴于建筑行为对周边环境的影响,建筑法规范中“符合周边环境”的表述,同样可被认为具有私益保护性。由此来看,我国规划许可诉讼中常见的“合规即不侵权”的裁判思路表明,法院对于如何探究邻人公权利的处理还相对僵化,并未将视线巡梭至建筑规划法律法规中的其他规范,这也导致邻人保护问题被放在技术标准项下予以简单裁断。

即使是建筑规划也并非只有技术性标准才具有明确的邻人保护效果,很多规划事项内容同样包含邻人保护意旨。例如,《城市规划编制办法》(2005)第41条规定,控制性详细规划应包含如下内容:“(一)确定规划范围内不同性质用地的界线,确定各类用地内适建,不适建或者有条件地允许建设的建筑类型;(二)确定各地块建筑高度、建筑密度、容积率、绿地率等控制指标;确定公共设施配套要求、交通出入口方位、停车泊位、建筑后退红线距离等要求……。”参考德国法判例,控制性详细规划中有关建筑类型的规定,已使受规划影响的利害关系人因建筑物的物理毗邻而结成“土地法上的法律命运共同体”,相互之间存有“交互的交换关系”,邻人也因此可因建筑类型规定而获得普遍的区域维护请求权。这种区域维护请求权,并不以邻人遭遇实际损害为必要,也不以邻人与获批建筑物存在物理毗邻为限,只要二者同属一个统一的建筑区域内即可。

4.考虑要求在无明确规范指引时的适用

如果说上文建筑规划或规范中的保护规范,对邻人提供的是普遍的、原则性的保护,考虑要求则可作为兜底和补充。考虑要求借由对客观法上考虑义务的解释,完成了“从客观义务到主观权利”的转化,同时也完成了“从事实影响到规范依据”、“从法律上值得保护的利益到法律保护的利益”的转化,由此化解了在建筑许可领域适用保护规范理论时如何统合协调“事实影响”与“规范依据”的难题。将考虑要求适用于规划许可诉讼还有另一意义。因为司法倾向于将邻人权利的有无仅放在技术性标准之下进行简单裁断,在技术性标准过低而无法为邻人提供充分保障时,学者往往会将问题回溯至标准的制定过程,并尝试通过提升技术性标准的实质品质,以及确保利害相关人对于标准制定程序的普遍参与来解决保护不足的问题。[63]但是,这种将问题解决前置的做法,并无法在已发生的个案中化解邻人权益无规范依据的难题。其实,在技术性标准过低或是无法为证成邻人明显的事实影响找到规范依据时,同样可考虑借鉴考虑要求来填补保护规范的不足。考虑要求之所以在德国法上获得广泛适用,也同样因为其通过客观法的主观化,而对处于一般公益和典型私益之间的中间地带进行了有效识别,并逐渐扩张了规范保护范围。

(二)规划许可诉讼的实体审查

完整的邻人保护并不仅限于允许邻人针对规划许可提起诉讼,还意味着由其提起的规划许可诉讼,不应仅限于对规划许可是否符合规划进行客观适法性审查,还应包含对邻人是否存在主观公权利以及该权利是否受损进行证立。由此,建筑许可的适法性要件也扩展为两项:其一,符合建筑法规范和建筑规划的客观合法要件;其二,对邻人的主观公权利予以考虑,并对建筑物所有人和邻人权利进行适宜分配的主观合法要件。一项规划许可也唯有在客观上符合规划要件,主观上对邻人利益予以了充分考虑才是合法的。将此观念纳入规划许可诉讼,同样能够消解既往裁判中“合规即不侵权”裁判思路的不妥。

其实,私法上有关符合强制性标准是否就可豁免侵权责任的讨论也由来已久,但无论立法还是司法都已对此作出否定回答。《最高人民法院关于审理环境侵权责任纠纷案件适用法律若干问题的解释》(2020)第1条规定,“因污染环境、破坏生态造成他人损害,不论侵权人有无过错,侵权人应当承担侵权责任。侵权人以排污符合国家或者地方污染物排放标准为由主张不承担责任的,人民法院不予支持”。《国家环境保护局关于确定环境污染损害赔偿责任问题的复函》(1991年10月10日,(91)环法函字第104号)同样强调,“国家或地方规定的污染物排放标准,只是环保部门决定排污单位是否需要缴纳超标排污费和进行环境管理的依据,而不是确定排污单位是否承担赔偿责任的界限”。私法学理认为,符合强制性标准并不能豁免侵权责任的原因在于,强制性标准往往是处于标准化体系低端的基本标准、最低标准,并不包含对侵权问题的体系化思考,既不与侵权责任注意义务间存在当然对应关系,也不能承载私法上的全部权利保护需求。[64]即使司法为克服经验主义所带来的不确定性而将其作为重要的审查基准,强制性标准也不能成为免除所有侵权责任的抗辩事由。

如果认可规划许可诉讼中的司法审查并非仅限于许可是否适法的客观审查,上述结论就应同样适用于公法中。为满足行政活动所必需的透明性以及对行政裁量权的规制需要,技术性标准应成为行政机关在处理规划许可案时须遵守的规则。但是,正因为此类案件关涉的利益复杂,技术性标准也就无法周延考虑所有的权利配置难题,也因此,法院可将技术性标准作为判断建筑许可所导致的侵扰是否逾越邻人容忍限度的客观标准,却不能将其作为唯一的决定性标准,即不能认为凡是符合限值或标准值就一定是合理的,甚至得出“在技术规范设定最低标准之上的城市空间利益,

属于规划行政许可自由裁量处分的公法利益,项目周边的民众应当对符合技术标准的建设行为负有必要的忍受义务”的结论。[65]法院在规划许可诉讼审查中仍应从理性人视角出发,综合考量不动产位置、不动产利用的先后关系、侵扰行为的社会评价、受侵扰方的损害性质及其轻重等因素判断何为合理侵扰。[66]即使侵扰符合标准,如已明显超出了一般人的容忍限度,也应认为其构成了对邻人权利的侵害。这一认知在日本法上被总结为“容忍限度论”,[67]而考虑要求后来发展出的“预测可能性”要件,[68]即建筑行为的事实影响是否逾越了邻人的预测可能也与此意涵相近。

结语

邻人公权利和公法上的邻人保护,本质上是第三人公权利及其保护在具体法领域之下的呈现,其所反映的也是在分配行政的格局下,行政机关如何在三边或多边法律关系下识别第三人的公权利,并为其配给相应公法保护的问题。我国既往的理论研究与司法实践,虽意识到规划许可诉讼中邻人的权利基础并非私法相邻权,也省察到实体审理中“合规即不侵权”裁判思路的不妥,但对问题的解决始终未形成清晰的学理体系,也未形成明确的说理论证思路。这就使现有的讨论或者转向建筑规划本身的程序设计,或者聚焦于邻人诉请保护的权益类型是否属于值得法律保护的利益。这些相对碎片化的讨论间或提及公权利概念和保护规范理论,但也只是局限于原告资格的判断问题上,尚未在实体法上理出其背后脉络。也因此,本文尝试通过对邻人公权利的产生、意涵、导出及保护体系进行脉络性梳理,以期为我国规划许可诉讼的审查提供理论参考。

行政法上的邻人保护是枝蔓丛生且异常复杂的问题领域。例如,德国法上的邻人保护观念和规则大多都由判例塑成,这使其虽然具有相当的弹性和开放性,却也产生了“一定的不确定性和摇摆”。[69]这一点尤其体现在考虑要求的适用上。尽管德国联邦行政法院一再提醒,考虑要求只有在例外情形下才会适用,但因其开放性和灵活性,考虑要求事实上已发展为德国建筑法中的“核心法则”。[70]对考虑要求的频繁适用,在很大程度上使司法脱逸出法适用者的角色,而转变为规则的创制者。这一点可能符合现代国家扩大司法审查范围的期待,也扩张了邻人保护的范围,却与宪法分配秩序相互龃龉,且造成此领域内判决可预测性和安定性的衰减。上述问题其实在我国规划许可诉讼的审判中也有所反映。我国既往的行政审判对邻人利益的保护一直存在范围过窄、诸多值得法律保护的利益未被权利化的问题。但是,如果将此问题的解决诉诸法院在行政审判中能动地对城市空间利益予以重新分配,又必然会遭遇司法僭越立法和行政的诘问。据此,在建筑法的邻人保护问题上,即使明晰了基本观念和体系框架,未来也仍有诸多繁杂问题需要得到更细致的讨论。

注释:

本文系国家社科基金一般项目“行政法上第三人的权利保护研究”(21BFX050)的阶段性成果,同时受中国政法大学青年教师学术支持计划(20CXTD01)资助。

[1]最高人民法院《关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》(已失效)第13条规定:“有下列情形之一的,公民、法人或者其他组织可以依法提起行政诉讼:(一)被诉的具体行政行为涉及其相邻权或者公平竞争权的……。”该条第1项之规定同样存在于2018年最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》中。

[2]甘文:《行政诉讼法司法解释之评论——理由、观点与问题》,中国法制出版社2000年版,第65页。

[3]《安徽高院发布行政诉讼十大典型案例》,http://ahfy.chinacourt.gov.cn/article/detail/2018/08/id/3701194.shtml,2022年5月11日最后访问。

[4]顾大松:《法定与意定:规划许可采光纠纷的公私法解决路径》,《国际城市规划》2017年第1期,第219页以下。

[5]参见陈国栋:《公法权利视角下的城市空间利益争端及其解决》,《行政法学研究》2018年第2期,第75页以下。

[6]该观点还认为,城市空间公平分享权虽然是公法权利,却仅“属于大陆法学理论中的形成权而不是请求权”(同上文,第75页),但这一结论与邻人可基于公平分享权提起公法诉讼互相龃龉。

[7]陈越峰:《城市空间利益的正当分配——从规划行政许可侵犯相邻权益案切入》,《法学研究》2015年第1期,第42页。

[8]典型案例,参见念泗三村28幢楼居民35人诉扬州市规划局行政许可行为侵权案。该案中,原告认为规划许可的建筑物虽然满足法定建筑间距标准,却影响了通风、采光、日照,并且遮挡了瘦西湖景观,要求法院撤销扬州市规划局的规划许可证。法院审理认为,被告许可第三人建造的住宅楼虽然缩短了原告住宅的日照时间,但符合《江苏省城市规划管理技术规定》中的最低日照标准限制,因而不构成对日照权的侵犯。参见《最高人民法院公报》2004年第11期。

[9]前引[7],陈越峰文,第42页。

[10]参见前引[7],陈越峰文,第48页以下;焦富民:《功能分析视角下相邻关系的公私法协调与现代发展》,《法学论坛》2013年第5期,第64页。

[11]参见《〈中华人民共和国城乡规划法〉释义及实用指南》,中国民主法制出版社2007年版,第12页。

[12]邻人主观公权利的德文为“öffentliches Nachbarrecht”,直译即为“公法相邻权”。

[13]参见金启洲:《德国公法相邻关系制度初论》,《环球法律评论》2006年第1期,第70页以下。

[14]参见前引[10],焦富民文,第58页以下;罗佳:《公法相邻关系中的权利主体》,《人民司法》2019年第7期,第82页以下。

[15]这一结论的得出与金启洲在其文中引述的德国学者劳芬有关公法相邻权的论述有关。劳芬认为,邻人存在公权利的证据在于程序规范,其目的是确保行政机关在作出决定时必须顾及和权衡邻人利益。但是,从程序条款中导出个人的实体权利并非公权理论的主流。通说认为程序法规范导出的主观公权利一般仅限于程序性权利,即利害关系人的程序参与规范并不必然导出其针对他人许可的撤销请求权。Vgl. Arno Scherberg, Subjektive Öffentliche Rechte, in: Erichsen Ehlers (Hg.), Allgemeines Verwaltungsrecht, Duncker & Humbolt,13. Aufl.,2005,§11, S.271.

[16]Meisner-Stern-Hades-Dehner, Nachbarrecht im Bundesgebiet, J. Schweitzer Verlag,6. Aufl.,1981, S.12.

[17]Franz Hubert Timmermann, Der baurechtliche Nachbarschutz,1969, Duncker & Humbolt, S.235.

[18]Franz-Joseph Peine, Öffentliches und Privates Nachbarrecht, JuS 1987(3), S.171.

[19]前引[18],Peine文,第175页。

[20]参见前引[13],金启洲文,第74页。

[21]前引[10],焦富民文,第62页。

[22]主观公权利有其实质要素和形式要素。形式要素表现为得以向他人(此处专指国家)请求的意志力;而实质要素则是这种权利所保护的核心利益。邻人利益的范畴会有变化和扩张,这也使邻人公权利与私法相邻权一样是开放性的概念,而不会拘泥于法律的明确列举。有学者也曾尝试用邻人公权利指称邻人提起公法诉讼的权利基础,却认为这一概念“内涵和外延都不清晰,具体权利指向不明”,因而倾向于将其再具体化为日照权、眺望权等(参见贾茵:《保护规范理论在公法相邻权行政案件中的域外案例与适用指引》,《法律适用》2020年第8期,第66页以下)。这种看法其实没有注意到权利与其实质利益要素之间的区别。

[23]Vgl. Rainer Wahl, Der Nachbarschutz im Baurecht, JuS 1984(3), S.577 ff.

[24]“互换型利害关系”是指,私人间基于对有限资源的分配或组合而产生的冲突关系。典型的例如,市场竞争型的互换关系,以及由此引发的“竞争权人诉讼”。Vgl. Matthias Schmidt-Preu ß, Kollidierende Privatinteressen im Verwaltungsrecht. Das Subjektive Öffentliche Recht im Multipolaren Verwaltungsrechtsverhältnis, Duncker & Humblot,2. Aufl.,2005, S.9 ff.

[25]参见王世杰:《行政法上第三人保护的权利基础》,《法制与社会发展》2022年第2期,第98页。

[26]“介入请求权”为日本法对第三人公权利的归纳。这一观念很好地说明了在三边关系下水平关系与垂直关系的关联。参见王贵松:《行政裁量的构造与审查》,中国人民大学出版社2016年版,第214页。

[27]前引[25],王世杰文,第99页。

[28]Vgl. Andreas Vo ß kuhle/Ann-Katrin Kaufhold, Grundwissen-Öffentliches Recht: Nachbarschutz im öffentlichen Baurecht, JuS 2018(8), S.764.

[29]BVerwGE 52,122.

[30]本案涉及的建筑领域属于规划的外部领域。外部领域原则上不得进行建筑,唯有符合特许要件时才会被允许。养猪场属于德国联邦建筑法典第35条所列的特许项目,可以说基本满足了建筑许可要件。

[31]Andreas Vo ß kuhle/Ann-Katrin Kaufhold, Grundwissen-Öffentliches Recht: Das baurechtliche Rücksichtnahmegebot, JuS 2010(6), S.497.

[32]同前引[29]。

[33]同上。

[34]Vgl. Henning Jäde, Das bauplanungsrechtliche Rücksichtnahmegebot, JuS 1999(10), S.962.

[35]BVerwGE 94,151.

[36]此案涉及的建筑领域属于有规划的内部领域。根据德国联邦建筑法典第33条,在此范围内实施建筑行为,“唯有该建筑行为不违反建筑规划内容且基础设施的开发和利用获得确保时”,建筑许可才是合法的。

[37]BVerwG NVwZ 1993,1100.

[38]同上。

[39]同上。

[40]Ulrich Ramsauer, Nachbarschutz im Baurecht, JuS 2020(5), S.394.

[41]Frank Stollmann/Guy Beaucamp, Öffentliches Baurecht, C. H. Beck,12. Aufl.,2020, S.314.

[42]未规划的内部领域,是指该领域虽然没有规划,却已形成一定的建筑规模。根据德国联邦建筑法典第34条,这一领域内的建筑行为唯有“依其建筑利用方式及规模、所利用的土地面积,应与周边环境互相符合,且公共设施的开发已获得确保的,始得许可”。

[43]所谓建筑物外观保护,在德国建筑法中又被称为“毁损禁止”。这种外观毁损禁止一般是为了审美需求,因而确保的只是公共利益。Vgl. Hansjochen Dürr, Nachbarschutz im öffentlichen Baurecht, KommJur 2005(6), S.207.

[44]停车位置要求也被认为主要服务于公共利益。但是,德国的州法律在此可作例外规定。参见上引Dürr文,第208页。

[45]Andreas Decker, Die Grundzüge des bauplanungsrechtlichen Gebots der Rücksichtnahme, JA 2003(3), S.247.

[46]德国法认为,既然建筑法防御的是针对不动产的侵害,那么对邻人的界定就主要通过“空间范围以及与不动产之间的关联”。一般认为,只有不动产所有人和其他对不动产有物上使用权的邻人才属于邻人。除所有人外,建筑法上被作为邻人对待的,还包括用益权人和承租人。如果只是存在物上的保险或使用权(如抵押权人),就不属于邻人。Vgl. Stefan Muckel, Der Nachbarschutz im öffentlichen Baurecht—Grundlagen und aktuelle Entwicklungen, JuS 2000(2), S.133.

[47]参见前引[41],Stollmann等书,第316页。

[48]参见前引[28], Vo ß kuhle等文,第767页。

[49]反对意见认为,德国联邦建筑法典第34条第1款既规定了建筑物类型,也规定了建筑规模,既然认为有关建筑物类型的规定具有邻人保护效果,那么这种效果就可及于建筑规模。德国联邦行政法院在一些判决中也认为,如果规划制定者未作出相反规定,就可以认为从建筑规模条款中能够导出邻人公权利。参见前引[43],Dürr文,第211页。

[50]BverwG, NVwZ 1985,653.

[51]对于窗口视线的保护,也在建筑规划中被予以强调。如果建筑规划对于建筑物的层高已有明确规定,这种层高规定除能保障邻人尽可能获得足够的日照和采光,也有视线保护的意涵。参见前引[40],Ramsauer文,第398页。

[52]同前引[29]。

[53]Dietmar Mampel, Drittschutz durch das bauplanungsrechtliche Gebot der Rücksichtnahme, DVBL 2000(24), S.1835.

[54]参见前引[45],Decker文,第246页。

[55]其适用原理,在关卯春等与浙江省住房和城乡建设厅等行政复议案的裁判中已有明确说明。最高人民法院在该案裁定书中指出,影响原告主体资格是否成立的因素分为两种,“一是起诉人诉请保护的权益类型,二是行政实体法律规范的规定”,“只有当起诉人诉请保护的权益,恰好落入行政机关作出行政行为时所依据的行政实体法律规范的保护范围时,起诉人的原告资格才能被承认”。参见最高人民法院(2017)最高法行申4361号行政裁定书。

[56]在谢云等诉苏州工业园区国土环保局环评行政许可纠纷案中,原告主张权益是因为规划建设局向第三人核发输变电工程项目许可而导致了噪声干扰与辐射。参见江苏省苏州市中级人民法院(2016)苏05行终285号行政判决书。在夏春官等人不服江苏省东台市环保局环评行政许可案中,原告主张权益是因为被告批准的洗浴项目所产生的潮湿、热气、噪声、污水等对原告生活环境产生影响。参见江苏省盐城市中级人民法院(2014)盐环行终字第0002号行政判决书。

[57]在于钦业等与高密市规划局工程规划许可纠纷上诉案中,原告除主张其房屋的采光权受损外,还主张房屋采光条件因规划许可降低,导致其房屋价值贬损。参见山东省潍坊市中级人民法院(2012)潍行终字第50号行政判决书。

[58]参见前引[8]案例。

[59]参见前引[55]案例。

[60]参见焦富民:《容忍义务:相邻权扩张与限制的基点——以不可量物侵扰制度为中心》,《政法论坛》2013年第4期,第115页。

[61]对于技术性标准的属性,学界一直有法规命令说与行政规则说之争。这种争论其实受制于法规范判断时的形式主义标准。若从“是否对行政机关以及相对人具有拘束力”这一实质标准而言,技术性标准当然具有法效性。参见宋华琳:《论技术标准的法律性质——从行政法规范体系角度的定位》,《行政法学研究》2008年第3期,第36页以下;王贵松:《作为风险行政审查基准的技术标准》,《当代法学》2022年第1期,第103页以下。

[62]参见前引[41],Stollmann等书,第326页。

[63]我国规划许可诉讼中普遍暴露出技术性标准过低的问题,而标准过低的原因又主要在于:很多技术性标准因制定时间太久而有一定的滞后性;某些单项标准对邻人影响不大,但叠加周边的区域影响后就会造成较大损害;污染物的流动性和环境风险的复杂性使得侵害强度可能并不固定,由此也无法完全倚赖技术标准来判断侵害。参见吴宇:《论环境影响评价利害关系人诉讼中“合法权益”的界定及其保护》,《重庆大学学报(社会科学版)》2021年第3期,第187页。

[64]参见谭启平:《符合强制性标准与侵权责任承担的关系》,《中国法学》2017年第4期,第184页。

[65]前引[7],陈越峰文,第42页以下。

[66]参见前引[60],焦富民文,第119页。

[67]参见王贵松:《风险规制行政诉讼的原告资格》,《环球法律评论》2020年第6期,第163页。

[68]参见前引[45],Decker文,第249页。

[69]前引[40],Ramsauer文,第385页。

[70]同上文,第394页。

作者简介:赵宏,法学博士,中国政法大学法学院教授。

文章来源:《法学研究》 2022年第3期。