沈岿:论软法的有效性与说服力

沈岿摘要: 传统法律效力观的问题意识是法律为何应当得到遵守。而把有效性与强制约束力联结的实证主义法学理论,是为了联结属于应然世界的有效性与属于实然世界的实效。对照之下,事实上普遍发生实效的软法,也隐含着其所指对象对软法应当得到遵守或适用的广泛认可。由此,软法的有效性不是一个多余概念,它的“应当”指向的是一种通过说服而非强制的约束力。软法有效性的条件有两个:第一,不与硬法抵触;第二,符合一定范围内社会对值得的、更好的“公共善”的认知与期待。软法的说服力因为软法制定者的权威性、更好“公共善”获得认可的程度以及软法制定过程的协商性、沟通性等而有强弱之分。

关键词: 软法 有效性 约束力 说服力 凯尔森

一、问题:软法是否有效力

对于“软法是否有效力”的问题,不同的论者或许会给出肯定或否定的不同答案。而在此现象背后,隐藏着论者对“效力”(英文对应词为 validity)的不同认识与理解。

按照域外传统的、主流的、实证主义的法律效力观,“法律上有效的”(legally valid)同“法律上有约束作用”(legally binding)是交互使用的。[1]在国内,法律效力的意涵也通常被解释为法律具有的约束力(或称拘束力,意义完全相同)与强制力。[2]循此观念,一个自然的逻辑结论就是软法没有法律效力,因为软法概念的支持者与阐发者多数都认为软法是没有法律上约束力的。最初对国内软法研究产生较为直接影响的弗朗西斯·施耐德(Francis Snyder)教授,在其对“软法”的定义中,明确指出软法“原则上没有法律约束力”。[3]这种认识在域外软法理论中一直占据主导地位。最新出版的由25位欧洲学者撰写的论文集——《在成员国中的欧盟软法:理论发现与经验证据》——展示的关于软法概念的共识也是软法缺少法律约束力。[4]

然而,在主流认识的身旁,总会存在分支。与绝大多数支持“软法”概念的论者不同,罗豪才教授并不认为软法完全没有效力、完全没有约束力。其从法与国家强制力的关系入手指出,法律规范既有依靠国家强制保障实施的,也有运用非强制性方式实施的,“依靠国家强制力保障实施不再成为法律实施的一个必备要件”。由此,“法既有硬拘束力,也有软拘束力”。“国家立法显然并不全是硬规则,还有软规则,很多是不依赖国家强制力保障实施的但具有实际效力的规则。”[5]荷兰马斯特里赫特大学的贾普·哈格(Jaap Hage)教授也有类似暗示,软法是缺乏法律上约束力的,或者其约束力要弱于传统的法律约束力。[6]只是,如果约束力有“硬”与“软”或“强”与“弱”之分,那么,约束力究竟意味着什么?软约束力或弱约束力又意味着什么?创造并贡献这些词汇的论者似乎并未进一步阐述清楚。

这些争议和困惑并不止于理论探索。与此直接相关的法律实践问题是,约束力、硬/强约束力、软/弱约束力对处于纠纷中的当事人意味着什么?对负有处理纠纷案件职责的法院意味着什么?法院是否有权力,或者是否有义务或职责适用或引用软法规则于具体案件情境、具体争点中?反言之,若法院在裁判文书中适用或引用一项规则,或者承认当事人一方遵守一项规则的合法性,以解决案件纠纷,厘定当事人之间的权利义务关系,该项规则是否就可以直接被认定为硬法?例如,最高人民法院审理的“定安城东建筑装修工程公司诉海南省定安县人民政府收回国有土地使用权及撤销土地证案”(以下简称“定安城东案”)判决书中,引用国务院制定的《全面推进依法行政实施纲要》(以下简称“《依法行政纲要》”),指出定安县政府“未听取当事人意见,违反正当程序原则”,[7]是否意味着《依法行政纲要》是硬法,而不是通常所认为的软法?[8]在“孙乔诉湖北省中医院医疗服务合同纠纷案”(以下简称“孙乔案”)中,原告控诉被告强制要求其进行与病因无关的检查、加重原告的负担,被告则辩称其进行检查依据的是鄂防指医发[2020]16号《关于印发湖北省新冠肺炎定点医疗机构恢复日常诊疗服务工作指南的通知》,湖北省武汉市洪山区人民法院认可了被告的主张,指出被告必须遵守“行政主管机关的相关规定”。[9]这是否也意味着案涉的指南属于硬法范畴呢?[10]

可见,“软法的效力”是一个在理论上会产生歧见和争论、在实践中会引发困惑的议题,应当予以认真对待和探索。而且,关于该议题的研究,势必需要重新踏入一个更为久远的关于“法律效力”论题的学说史之中。本文无意、无力也无必要完整回溯由凯尔森(Kelsen)、罗斯(Ross)、哈特(Hart)、德沃金(Dworkin)、拉兹(Raz)、阿列克西(Alexy)、芒泽(Munzer)、格拉博夫斯基(Grabowski)等20世纪著名法学家在此论题上的繁复著述。[11]本文的目的是论证,在一个混合硬法和软法的法律体系中,软法符合一定条件,也是具备“有效性”的,但是这并不意味着其就具有强制性的约束力,有效的软法规范产生的是一种说服性的作用力(本文称为“说服力”)。说服力也是产生法律效果、促成法律秩序的重要原因之一,只是其确定性、可预期性较弱,软法具有说服力意味着软法不能作为法律场域厘定各方权利义务关系的唯一、直接的依据。说服力因为软法制定主体的权威性、内容的合理性程度、制定程序的正规性不同而有强弱之分。为达此目的,本文拟首先尝试挖掘传统法律效力观的问题意识,即传统法理学为什么探究法律效力,希冀从中发现将效力或有效性[12]与拘束力、强制力挂钩或捆绑的内在逻辑及其不足。在此基础上,本文关于软法说服效力的论述才进一步得以展开。

二、法律为何应当遵守:法律效力观的问题意识

其实,“法律效力”是一个观念,而不是一个客观事实,并不是与作为事实存在的法律“同体共存”的。与数千年以前人类就已存在的法律相比,其仅有100多年的观念史。“效力概念是19世纪哲学和法学理论的产儿,尤其是新康德主义价值哲学的产儿。”这个概念在希腊语或拉丁语中没有对应物,在罗马法中也没有对应物。在17、18世纪的自然法学,如格劳秀斯、普芬道夫、霍布斯和洛克那里,此概念都未出现。康德虽然阐发了法律的标准,但没有提及法律的效力。在黑格尔与费希特的法哲学里,效力也未扮演任何角色。[13]

19世纪新康德主义哲学家赫尔曼·洛采(Hermann Lotze)在康德的客观有效性或普遍有效观念的基础上,发展出了“存在”(being)和“有效”两个世界理论,即在一个综合实在(comprehensive reality)中,既有“存在”领域,亦有“有效”领域,后者并不是前者的一部分。洛采把真理、有效和价值假定为一个独立领域予以理论实体化(hypostatization)的方法,为其弟子继承。哲学家威廉·文德尔班(Wilhelm Windelband)用不同的术语来区分这两个领域:有效和存在;应当和存在;价值和实在——他有时用的“实在”相当于“存在”。在法学界,凯尔森通过纯粹法理论将效力概念的理论实体化推向了最高点。[14]因此,对传统法律效力观的问题意识之探明,必不能绕过凯尔森。

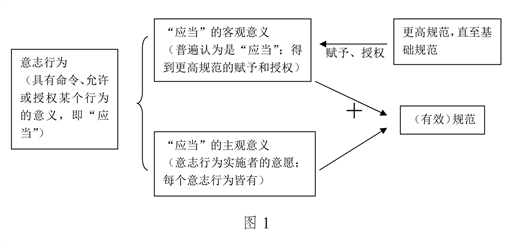

凯尔森的法律效力理论与其对“规范”的定义有关。他使用“规范”一词,指向“应当(ought)如此或应当发生,尤其是一个人的行为应当按一定方式作出”。“应当”又比通常用法的涵义要广。凯尔森指出,在常规用语中,“应当”对应的是命令(command),“可以”(may)对应的是允许(permission),“能够”(can)对应的是授权(authorization)。他则将“应当”延伸意义,涵盖了“可以”和“能够”。由此,规范就是一个意志行为关于命令、允许或授权特定行为的意义。[15]

凯尔森特别指出,规范必须与创设规范意义的意志行为区分开:规范是一个“应当”,而意志行为是一个“是”(is)。以一项陈述为例,“一个人希望另一个人应当按此方式行为”。这句话的前半部分指向的是“是”,是第一个人的意志行为的存在事实,后半部分指向的是“应当”,是表示意志行为之意义的规范。进而,凯尔森又区分了意志行为的主观意义和客观意义。“应当”是每个意志行为都具备的主观意义,但并不是每个意志行为都具备“应当”的客观意义。只有当意志行为同时具备“应当”的客观意义时,这个“应当”才可以被称为“规范”。

什么是“应当”的客观意义呢?那就是,不仅从实施意志行为的个人的角度看,而且从该意志行为所指向的、应当作出特定行为的个人的角度看,以及从没有卷入二者关系的第三方角度看,该意志行为所指向的行为都被认为是“应当”的。作为意志行为客观意义的“应当”,就是一个约束意志行为所指对象(addressee,即被要求作或不作特定行为的人)的有效规范。而意志行为的主观意义同时具备客观意义的条件是,其被一个更高规范授权并赋予了这一客观意义。[16]由此,一个宣布法律的行为仅仅是主观意志,但它可以也应该由一个更高的实在法规范将其转化为“客观的”“应当”,亦即转化为一个可以约束所指对象的有效规范。所有更高规范——直至凯尔森创造和预设的、作为效力最终渊源的“基础规范”(basic norm),都意在创造次级规范的“客观有效性”(亦即“客观效力”)。[17]

于是,在凯尔森那里,“效力”(亦即“有效性”)指向的是一个规范的具体存在,“如果我们把一个具体存在的规范描述为‘有效’,我们借此表达的是与自然事实不同的、以特殊方式存在的规范。”[18]“指向人的行为的规范是‘有效的’就意味着它是约束的,即个人应当按照规范确定的方式行为。”[19]易言之,规范的存在不是一个纯粹的事实存在,而是一个有效性的存在。凯尔森的法律效力观显然受到洛采的存在与有效两个世界理论——以及相类似的存在与价值、事实与规范、实然与应然等二分法——的影响。凯尔森的以上逻辑可以通过图1给予更简明的展示。

那么,其对法律效力的如此定义是出于什么样的问题意识呢?易言之,他的法律效力概念是为了实现什么样的目的呢?凯尔森将暴徒和收税官进行比较:他们都向所指对象发出了交钱的命令,就此而言,他们的命令有着相同的主观意义;但是,收税官的命令是创设规范的行为,因为他的行为得到了税法的授权,而暴徒的行为是没有此类授权规范为依据的。[20]不难从中窥知,凯尔森试图通过他的效力概念解决作为一种意志行为的法律为何与暴徒的意志行为——都属于事实领域——不同,可以产生规范的、约束的、得到普遍认可的(即“客观的”)力量——属于价值领域的问题,以及法律为何应当得到遵守——换个角度,行为人可能提出的“为何我应当按此方式行为”[21]——的问题。

可见,凯尔森想要回答的是一个经久不绝的问题,它不是关于法律在实然上是否得到遵守和实施,或者如何得到遵守和实施,而是关于法律在应然上为何应当得到遵守和实施。而与这个问题有密切关联的、同样经久不绝的问题有:什么是法律?即什么规则可以称得上法律,

从而具有要求人民遵守和实施的性质?遵守和实施法律的义务从何而来?同属分析法学派、被视为该学派开山鼻祖的约翰·奥斯丁(John Austin)对此曾给出的答案是,法律乃主权者“命令”,是强制某个人或某些人必须为某类行为或不为某类行为的一般性命令。[22]但奥斯丁提出的在“以威胁为后盾的命令”这一简单概念中发现理解法律之关键的方法,被认为是无法区分强盗的命令与运用权威发布的命令的。[23]而凯尔森的贡献就是在理论上用“有效的规范”代替意志,[24]从而找到法律服从义务的正当性基础。

三、强制约束力:在有效性与实效之间

法律不能因为在“事实”上有强制力量作为后盾,不能因为在“事实”上由此产生让行为人不得不服从的畏惧,而在“规范”上就具备了行为人应当服从的有效性。这就是凯尔森“效力(有效性)”观念的出发点。“没有人能够否认,关于‘某事是什么’的陈述是一个描述事实存在的陈述,它在根本上不同于关于‘某事应当是什么’的陈述,后者是一个描述规范的陈述。没有人能够主张,从关于‘某事是什么’的陈述中,可以推出关于‘某事应当是什么’的陈述;反之亦然。”[25]

这种实然与应然、事实与规范二分的方法,也体现在凯尔森对“有效性”与“实效”(effectiveness[26])概念的区分上。“由于规范的有效性是‘应当’,而不是‘是’,因此,有必要区分规范的有效性和规范的实效。实效是‘关于是什么的事实’(is-fact),是规范实际得到适用和遵守的事实,是人民实际照此规范行为的事实。而说规范是‘有效的’,并不是指它实际被适用和遵守,而是指它应当被适用和遵守。”[27]凯尔森关于“有效性”与“实效”对立的主张,在法理学主流学说中常有回响。例如,博登海默指出,“一项法律规定的有效性必须同其在社会秩序中的实效区别开来……实效问题所涉及的乃是法律规范适用于的那些人是否真正遵守这些规范的问题。而另一方面,对法律有效性的探求,则是试图确定一项法律规范是否应当被遵守,亦即私人或政府官员是否应当遵守它。”[28]

然而,这绝不意味着应然世界的“有效性”与实然世界的“实效”之间没有任何联系。凯尔森主张,实在法秩序中,规范具备有效性的原因是,关于规范创设的基本规则(亦即“基础规范”)是被预设为有效的;然而,只有在整个法秩序发挥实效的情况下这些规范才具有效性。一旦宪法没有了实效,也就是依据宪法建立的整个法秩序失去了实效,法秩序和每一个规范就失去了有效性。当然,整个法秩序不会因为单个规范没有实效而失去有效性。如果法秩序中的规范在“总体上”是实际得到适用或遵守的,那么,该法秩序就可以视为是有效的。单个规范也不会因为在单个案件中没有实效就失去其有效性。不过,若一个规范从未被遵守或适用,它就不能被视为是有效的。[29]尽管凯尔森对有效性与实效之间关系的观点存在可争辩之处,[30]但是,凯尔森并不愿意把有效性与实效二分法走向极端,完全否认它们之间的关联。问题在于,若凯尔森主张成立的话,那么,怎么才能让应然的此岸——“有效性”,与实然的彼岸——“实效”,发生勾连,从而实在法秩序中规范总体上“被遵守或适用”,否则,规范总体上完全彻底地失去“实效”,会反噬“有效性”。凯尔森只给出了法秩序总体上有实效是法规范具有效力的条件之一的主张,似乎并未回答法秩序如何总体上有实效或如何避免完全失去“实效”。

不过,凯尔森在论述法秩序与其他社会秩序(如宗教秩序、道德秩序)的不同时,强调了法秩序作为强制秩序的属性和意义。前文已经提及,凯尔森认为,意志行为的主观意义可以经由更高规范赋予客观意义而将其转化为“客观的”“应当”,亦即转化为可以约束所指对象的有效规范。规范是“有效的”,就意味着它是约束的。而在许多场合,凯尔森在语词的运用上明确将“约束”与“力量”(force)“制裁”(sanction)“强制”(coercive)结合起来。他指出,“说一个规范是有效的,就是说……我们假定它对那些其行为由它所调整的人具有‘约束力’。法律规则,如果有效,就是规范。更确切地说,它们是规定制裁的规范。”[31]而法就是一种“强制秩序”,就是以强制行为来对付因为损害社会而不受欢迎的特定事件,尤其是对付此类损害社会的人的行为。也就是说,让负有责任的人承受一种恶——如剥夺生命、健康、自由或经济价值,必要时,通过运用暴力,违逆其意志地实施这种恶。法是一种强制秩序就意味着,法律规范规定了由法律共同体决定施加的强制行为。[32]

凯尔森并不是为了让法秩序总体上有实效,才论述法秩序作为强制秩序的特性,其显在目的是区分作为社会秩序一种的法秩序与其他社会秩序。然而,必须承认,在理论上,凯尔森通过赋予“有效性”以“强制约束力”的意义,这就为规范所指对象——包括规范授权的实施强制行为的法院和行政机构——履行规范确定的强制义务提供了基础。间接地,凯尔森理论在“有效性”与“实效”之间架起了一座桥梁。换言之,应然世界的“有效性”,借助“强制约束力”,可以与实然世界的“实效”发生关联。而“强制约束力”之所以能够完成这样一项使命,似乎也得益于其本身更大程度上属于实然世界,即是通过各种方式的法律规范的强制遵守或适用而得以展示的。凯尔森将强制约束力与法律效力联结在一起的观点,并非毫无争议,但其付诸实践,的确会对实然世界的法规范之实效有更多的保障和促进。博登海默就指出:“如果人们说一条法律规范是有效的,这就意味着这条法律规范对于它所指向的那些人具有约束力。一般而言,法律规定具有强制力乃是法律作为社会和平与正义的捍卫者的实质之所在,因此法律规范的有效性问题乃是一个植根于法律过程之中的问题。如果一项有效的法律设定了义务或禁令,那么它就只能要求此义务达及的那些人服从与依从它。如果它授予私人以权利或权力,那么这些权利和权力就必须得到其他私人的尊重,而且在它们遭到侵损时应当得到司法机关的保护。再者,一项有效的法律还必须由那些受托执法的机构付诸实施。”[33]

在中文语境中,同一英文单词 validity 又被译为“效力”,且比“有效性”的使用更加广泛,放在将“有效性”与“强制约束力”实现联姻的凯尔森理论背景下,也就不难理解了,在与凯尔森理论一致的前提下也是妥当的。

四、软法有效性(效力):多余的概念吗?

至此,回到本文开篇提出的“软法是否有效力”的问题,以凯尔森式或传统的法律效力观度之,很容易得出一个当然的结论:软法并没有法律效力,亦即没有法律上的约束力。如上所述,软法概念的支持者与反对者,绝大多数都会如此认为。至于软法具有“事实上的效力”或“实际效力”的表述,基本是论者在论述时或翻译时混淆了效力和实效。例如,姜明安教授认为非正式规划具有“较高的事实上的效力”,实际是指“发挥着事实上的规制效果”。[34]徐崇利教授论及国际软法的“事实上的效力”,其实是指“非官方规范照样能够得到切实有效的实施”。[35]而施耐德教授将软法定义为“虽不具备法律约束力(legally binding)但具有实际效力甚至法律效力(legal effects)的措施”[36]的陈述,则完全是翻译的问题。笔者也曾在非专门探究软法效力/有效性问题的论文中,草率地使用“实际效力”概念。[37]

那么,这是不是就意味着“软法的效力/有效性”就是一个多余的概念,是无需进一步讨论下去的?凯尔森式的回答——也就是传统法学理论的回答——应该是“是的”。然而,如果我们尝试从凯尔森的“有效性”与“强制约束力”捆绑的思维定式中跳脱出来,回到“有效性”观念产生的问题意识中去,似乎可以发现一个更为复杂的问题有待探索。

首先,必须重申的是,软法的普遍存在需要法学——不是纯粹法学[38]——认真对待。无论是在国际交往情境,还是在国内治理场合,有大量的政府(government[39])或非政府制作的规则,它们的内容有许多是有“应当作为或不作为”之意义的。但是,有的并不满足(传统意义上[40])实在法秩序(包括国际法秩序)中成为“有效规范”的条件,也就不具备该实在法秩序中的法律资格;有的虽然在形式上具备法律资格,并因此而“有效”,但其没有对不服从者、不合作者设定制裁。所以,这些规则并不具有对特定行为人的强制约束力,不能为行政、司法或其他执法机构强制实施。

但规则制定者希望其得到遵守或适用的意愿是明显的,而在事实上也收获了遵守或适用的实效。这些规则的事实存在及其实际作用——独立的作用以及同法律的交互作用——逐渐受到关注和研究,并在20世纪80年代以来获得了一个新的概念,即“软法”。对应地,在这一新概念出现的语境中,经常会有“硬法”一词来指向具有强制约束力的规范或规范体系。随着软法的实际作用、优势得到越来越多的认可,公共治理对软法的需求渐趋增多,以及信息技术的发达、社会自治能力的增强等原因,[41]软法的创设与实施受到重视和推广。对此,“以解读法现象为己任”的法学,需要“不带成见地将现实中所有法现象纳入研究视野,对其加以描述、解释、评价,而不应厚此薄彼,更不能顾此失彼”。[42]

其次,软法普遍而广泛的实效,是思考和探索其是否具有“有效性”的事实基础。软法不具强制约束力性质,不服从者、不合作者不会由执法机构施加法律上不利后果,这的确会使传统法律效力观所应对的问题——“法律为何应当遵守”——显得对软法而言无关紧要、毫无意义。进而,凯尔森式的“有效性”概念似乎对其也没有什么价值可言。可是,软法的普遍存在及获得实效,不仅会引发软法为什么事实上产生预期效果、“我们为什么遵守软法”的社会学意义上的问题,[43]也同样会带出“我们为什么‘应当’遵守软法”的规范性问题。尽管如凯尔森所言,“是”(事实)并不能推演出“应当”(规范),尽管拉斯洛·布鲁特曼(László Blutman)也指出,“自愿地、普遍地遵守非义务性规范是一个社会学意义上的事实,它本身并不赋予该规范以(法律上的)规范力(normative force)”,[44]但是,这并不能令人信服地消除如下困惑:如果没有对软法内含“应当”的广泛认可——按凯尔森语即意志行为获得客观意义,人们怎么会较为普遍地去遵守一个不具有强制执行力的规范呢?

再次,即便是传统法理的“有效性”概念——尤其是“有效性”来源或依据问题,也是开放的、尚未终结的议题,并不能以此为据就断然否定软法具备“有效性”。在凯尔森的因更高规范(最高至“基础规范”)而有效的理论背后,隐藏着一个如何认定规范“有效性/效力”的问题,亦即“有效性/效力依据”的问题——“因何而有效”或“有效性是如何确定的”。[45]对此,凯尔森以先验有效的基础规范为根底的“有效性链条”(chain-of-validity [46])理论只是众多学说之一种。同属实证主义法学流派的哈特也持有效性传递的主张,但与凯尔森不同,其提出评价法律制度中其他规则有效性的是承认规则(rule of recognition)。[47]而在一个特定社会中的承认规则有哪些,就必须观察立法机关、法院、政府机构的活动,观察“他们接受什么样的最终理由以证明一条特定规则的有效性,

以及他们运用什么样的最终理由去批评其他的官员或机构。”[48]哈特似乎让提供有效性的最终渊源落在了经验而不是先验。

自称现实主义法学的阿尔夫·罗斯(Alf Ross),批评自然法学是实质理想主义,批评实证主义法学是形式理想主义,它们都试图拯救“应当”,试图论证关于单个法律规则有效性的所有单个理论陈述都最终来源于可靠的、不容置疑的基础——以某种基础性规范的形式呈现。只是,自然法学的有效性来源于我们作为理性生物都可以获得和赞成的基本直觉或正义观念;实证主义的有效性来源于恰好作为一个历史事实在某地发生实效的规范,而不论该规范是否道德上可谴责。[49]与自然法学、实证主义法学都不同,现实主义的罗斯则主张,科学的有效性概念包括两个要素:一个是实际发生效果的规则,这可以通过外部观察加以确定;另一个是该规则被体验为具有社会约束力(socially binding)。[50]

更多学说不必一一列举即可窥知,正如芒泽所言,有效性主题绝对没有盖棺定论。[51]或许,此处所列学者观点只是在争论“有效性”的来源或依据,而对“有效性”必然意味着强制约束力、从而可以实现在众多规范之中识别“法规范”的功能,看上去没有争议。其实不然,芒泽就曾经指出,凯尔森赋予“有效的”(valid)和“有效性”(validity)以“约束力”的意义,还是太过狭窄了。[52]只是,当他给出“有效性”意味着具有法律上的力量或适当性(legal strength or adequacy)的主张时,这里的“法律上”仍然更多是硬法意义上的。[53]

最后,软法内含的“应当遵守或适用”之“有效性”,不是一个同“强制力量”联结的规范性、约束性,而是一个与“社会认同”[54]结盟的规范性、约束性。人们遵守一个硬法上的“应当作为或不作为”的规范,并不都是因为附着在该规范上的违反者会被强制承担的不利后果以及对这种不利后果的畏惧,也有因为对该规范的内容予以充分认同的。这种认同很可能不是单个或少量个体的认同,而是较为普遍存在于社会之中的。于他们而言,这些基本无需诉诸外部强制力量的规范,同样具备“有效性”。

另一方面,从包括法规范在内的一切社会规范的“应当”要求,对人类行为产生规范性、约束性的现实看,有的是以威胁为后盾的,有的则是以认同为支撑的。不同的是,传统意义法规范即硬法规范,虽然也希望受约束对象予以认同,但不单单依赖或者最终意义上不依赖他们的合作、服从;而硬法规范以外的其他社会规范,则既希望受约束对象的认同,又只能依赖他们在认同基础上的合作、服从,而不能施以强迫。然而,正是“因自己认同而自发约束自我”和“因社会认同而自发约束自我”的力量是现实存在的,所以,软法的“有效性”概念并不是多余的。如果硬法“有效性”对应的是源于使用或威胁使用强制措施的约束力量(binding force that derives from using or threatening to use coercive measures),那么软法“有效性”对应的是源于说服和认同的约束力量(binding power that derives from persuasion and recognition)。前文提及罗豪才教授所言“法既有硬拘束力,也有软拘束力”,应该从此意义上予以理解。而在这一点上,软法规范与道德、习俗等有相通之处,它们之间的不同是在别的方面,因非本文主题,不予展述。

五、软法有效性的条件

传统法理学对“有效性”的探求还有一个旨趣就是“确定某一特定行为规则是否具备一条应得到遵守与实施的法律规则的资格条件”。[55]换言之,称一个行为规则是法律上有效的,就是指该规则获得了属于一个法律体系中法律规则的资格,也就具备了应当得到遵守与实施的强制约束力。至于具备哪些条件才能获得这个资格的问题,就取决于一个法律体系在该规则以外的其他地方所确立的标准。无论是凯尔森的“有效性链条+基础规范”,哈特的“承认规则”,还是罗斯的“被体验为具有社会约束力的规则”,或者芒泽的“更小范围的规则”(rules of smaller scope),[56]都是试图努力给出法律规范或规则有效性的出处及最终出处。

软法与硬法不同。称一个软法性质的行为规则为有效,是指其产生了应当得到遵守与实施的说服约束力,其不会通过强制来实施。所以,在理论上和实践中,都不像对待硬法那样,要求软法规则具有严格的有效性条件。但这绝不意味着任何一个软法规则不用具备任何条件就可以被认为是“有效的”,是有说服约束力的。这又涉及对“软法”如何定义这一迄今为止并未完全停止争议的问题。

在传统法理学中,法的定义与法的有效性经常是缠绕在一起的,尽管二者并非一回事。法的概念只决定什么是法律,为理解一个规范是法律划出标准。法的有效性则是将法律规范整合进一个意义体系(a system of meaning)之中。法的概念和法的有效性虽然彼此独立,各有独特意义,但它们都是法具备约束力的条件。一个规范在法律上有约束力,第一它必须是法,第二它必须在法律上是有效的。[57]同样,软法的概念也与软法的有效性密切关联。本文无意在各种软法定义中间再添一笔,故在此提出对软法基本要素和属性的认识,以代定义之功能,而后从中挖掘软法的有效性条件。

第一,软法与硬法一样,也是一种意志行为,表达的意义也是其所指对象“应当[58]作为或不作为”。第二,软法与硬法一样,也是具有普遍适用性,而不是针对特定、具体对象的单个行为指导。第三,与硬法不同,软法的“应当”并不辅助以制裁装置——违反规则的不利后果的设定以及实施。[59]第四,软法是在一定范围内发生实效的,即软法常规定义所指的具有事实上的效果。硬法可以不发生实效就存在,但一个没有强制约束力的行为规则若连实效也没有,就根本配不上“软法”称谓。第五,软法的创设主体和程序并没有严格限制,政府和非政府的具有联合自治性质的政治、经济、社会组织等皆可创设软法,甚至个人、单个公司或组织也可为涉及其利益或完全与其没有利益关联的一类经济或社会行为创设软法,软法之“体现公共意志”[60]并不在于形式上的制定主体,而在于其实质上已经普遍发生实效。第六,与道德、习俗等规范不同,软法是诉诸文字的、成文的,主要内容是不直接有关道德的,也不是经历较长历史沉淀的。第七,软法不仅不与硬法或硬法原则、精神相抵触,而且,其提供的行为模式很有可能是符合一定范围内社会对值得的、更好的“公共善”(public good)的认知与期待的。软法与硬法一样,也会出现制定不善的问题,但是通常情况下,其给出的行为模式是值得的、符合更好的“公共善”的。这是其唤起社会认同的基础,也是其收获实效的主要原因所在。只是,因为试验的需要、调适的需要、灵活更新的需要或者硬法制定程序烦琐拖沓等不同的原因,行为模式并未转变为硬法上的强制要求。

如果对应传统法理学关于法的有效性条件或标准的观点,那么,在以上这些要素和属性之中,唯有最后一点可以作为软法有效性条件或标准。硬法有效性条件主要是满足一个法律体系关于法的制定主体、权限、程序等的标准或条件,实证主义法学和自然法学这两大学派的主要分歧是这些标准或条件——尤其是最终意义上的——是在实在法秩序之中,还是在超越实在法秩序的理性或正义观之中。

由于软法的制定主体、权限、程序等无需也没有严格的标准或条件,所以,软法有效性的条件就是两个。第一,不与硬法或硬法原则、精神相抵触。在软硬法混合治理体系中,软法在总体上仍然是从属的、辅助的,不能与硬法发生直接而激烈的冲突,避免造成法秩序的混乱。第二,符合一定范围内社会对值得的、更好的“公共善”的认知与期待。很显然,相比较实证主义法学视野中——尤其是凯尔森的——法的有效性条件而言,软法有效性的第二个条件是进行实质评判的,是将软法的规范性落在对可能的、更好的“公共善”的认同,也是在品性上类似自然法的条件,是更多模糊性的、不确定性的。然而,唯有如此,软法的有效性才不至于沦为无根之木、无源之水,软法的说服约束力才会产生。当然,这种有效性条件满足与否的判断是棘手的,更多不确定的,也更容易产生分歧。不过,凯尔森的法律有效性理论其实是提供了一种法律论理的技术,可以吊诡地“帮助一个大的共同体通过避开(bypassing)关心正义和其他与正义相伴事项的方法来促进正义”,从而“在法律框架内编织人与人之间的正义关系”。[61]既然如此,考虑到“软法不像硬法那样容易在法律辩论中得到使用”[62],那么,软法有效性条件的模糊性、不确定性以及软法的说服约束力本身的不确定性,也就是可以接受的了。只是,需要满足这两个条件,才是软法在应然世界具有“有效性”、具有通过说服产生自我约束力的前提。

六、软法说服力及其强弱

如上所述,软法若不抵触硬法或硬法原则、精神,又大致上符合一定范围内社会对更好的“公共善”的认知和期待,就具有了“有效性”,就会对应地产生说服的约束力。实践中,达成说服的方式和途径就是商谈沟通,[63]而达成说服所调动的情感则是多种多样的,认可、服从权威、担心、羞耻、快乐、意外、同情等,[64]都可以导致软法的所指对象被说服去遵守和适用软法。在这一点上,软法的说服约束力与硬法的强制约束力有着本质的不同。

正因为如此,软法是不应该成为行政人员或法官处理事件、裁断纠纷的直接而唯一的依据。反之,如果一个规则成为这样的依据,其就不属于软法系列,而应归于硬法范畴,因为它已经被视为在法律上有效,即在法律上有强制约束力。例如,《老年人权益保障法》第18条第2款规定,“与老年人分开居住的家庭成员,应当经常看望或者问候老年人”。由于在该法中并没有为其配套强制实施的法律后果,也由于其较多反映道德伦理内容,故曾经被视为典型软法。[65]但是,当一些老人将子女告上法庭,以此条款为据要求子女担负“常回家看看”的义务,许多法院认可该诉求,并以该条款为依据在裁判中确定具体的探望老人义务。[66]《老年人权益保障法》总体上是一部硬法,这也是法官能较为容易地在具体案件中让该条款缺位的制裁后果得以确立的原因。至于为什么法院/法官较为普遍地引用一个规则作为裁判案件直接而唯一的依据就可以使该规则在法律上有效、在法律上有约束力、成为硬法,这就涉及上文提及且学说众多的“有效性”最终根源的问题。以哈特的承认规则或罗斯的被体验为具有社会约束力的规则观之,都是可以获得解释的。这也就是为什么针对本文第一部分提及的“孙乔案”,法院将一个名称含有“指南”字样的行政文件直接作为裁判民事纠纷、厘定双方当事人权利义务的依据,笔者认为这就是简单地将其作为硬法对待了,形成一种名义软法、实质硬法的现象。[67]

当然,这并不意味着一条规则一旦在行政决定或裁判文书中出现,就一定是硬法。由于软法具有说服的约束力,当行政决定或裁判文书引用软法,但并不以它为作出决定或裁判的直接而唯一的依据,而是在论理中,以它对一个既有的硬法规则进行支持性或“补强”说明时,该规则仍然属于软法性质,

而并不因此转变为硬法。在本文第一部分提及的“定安城东案”中,最高人民法院的完整论理是:

县政府在作出被诉112号通知之前,未听取当事人的陈述和申辩意见,事后通知城东公司和定安支行举行听证,违反“先听取意见后作决定”的基本程序规则。国务院国发[2004]10号《全面推进依法行政实施纲要》明确要求,行政机关实施行政管理要“程序正当”,“除涉及国家秘密和依法受到保护的商业秘密、个人隐私的外,应当公开,注意听取公民、法人和其他组织的意见;要严格遵循法定程序,依法保障行政管理相对人、利害关系人的知情权、参与权和救济权。”县政府作出112号通知前,未听取当事人意见,违反正当程序原则。

笔者并不能妄自揣测最高人民法院在此是不是有意这么安排论述,但从效果上看,最高人民法院首先明确的是“先听取意见后作决定”的基本程序规则,而后“祭出”被视为软法的《依法行政纲要》作补充性论证。如此论理自然可以有两种解释:一种是“先听取意见后作决定”的基本程序规则直接来自《依法行政纲要》;另一种是“先听取意见后作决定”是一个普遍认可的基本程序规则,属于正当程序的要求,[68]《依法行政纲要》也体现了这一点,可以更有力地支持该程序规则。由于《依法行政纲要》不是国务院制定的行政法规,不属于硬法范畴,若直接以此为据推演出基本程序规则,容易引起有效性、合法性质疑,有违法律解释中“合法性解释”要求[69],因此,相较而言,第二种解释更可取。[70]

软法通过商谈沟通,寄望于说服所指对象,使其产生自我约束性。由于不能通过强制,因此,软法的说服力不仅存在“有”和“无”之分,也存在“强”和“弱”之分。“强说服力”在实效中的体现就是软法能得到较大范围的更多受众之认同,从而获得较为广泛的、持续且前后一致的遵守或适用。“弱说服力”在实效中则是指软法得到的认同有限,受众遵守或适用的也少,或者遵守或适用不能形成持续性、前后一致性。决定软法说服力强弱的因素可能很多,但主要是软法制定者的权威性、软法提出的更好“公共善”的认可程度以及软法制定过程的协商性、沟通性。

首先,软法制定者的权威性。如前所述,软法因不产生强制约束力,故对其制定主体并无严格的资格限制。甚至是个人,都可以制定某个领域、某个行业或职业或某个事项上的规则,只要该规则有效,即有可能在实效中获得广泛的遵守或适用,而成为一定范围内的软法。只是,说服要发挥其力量,说服者的权威性是相当重要的一个影响因子。[71]尽管权威(authority)本身的行使并不需要通过说服和理性论辩,也不需要通过压力或强制力,因为权威的本义就内含“在道义上应当服从”的意义,[72]但是,一个有权威或有更高权威的人或实体,较之一个没有权威或权威较低的人或实体,显然在说服过程中对被说服对象有着不同的影响力。国务院制定的软法与地方政府防疫指挥部制定的软法,阿里巴巴倡议的电商领域通行软法与一个名不见经传的平台倡议的电商领域通行软法,相比其权威性和说服力的强弱,大致是高下立判的。至于权威的来源,按马克斯·韦伯(Max Webber)对统治权威的分类,可以理解包括传统、魅力和法-理等,[73]因与本文主题没有直接相关性,不予展开讨论。

其次,更好“公共善”的认可程度。软法与硬法一样,都是试图给出行为规范,尤其是新的行为规范,以调整人与人、人与环境的关系,从而实现个人、企业、其他组织与公共更优良的生活、生产或服务。因此,软法说服力的强弱也与其所欲实现的“公共善”在多大程度上为相当范围内的所指对象认可相关。这也符合说服的一般原理。因为,当我们说“甲说服了乙”的时候,我们可能会问是“怎么”说服的。而这个问题期待的是揭开被说服者是被什么事实、理由或论据说服的。称一项说服是理性的,主要有两个条件:一是说服的动力在于事实、理由或论辩;二是这些事实、理由或论辩是切中肯綮的(to the point)。[74]因此,软法的“公共善”目标基于何种事实、理由或论据,具有何种可欲性和可得性,是决定其说服力强弱的重要因素之一。

最后,软法制定过程的协商性、沟通性。软法的创设既然是为实现新的“公共善”、提供新的行为规范,就必须考虑对所指对象的利益的可能影响,就必须通过更多的协商沟通以最大程度上确保各方利益在新的规范中得到体现或平衡。如此,软法提出的更好“公共善”的目标和实现目标的路径、方案、手段等,才会更大概率地获得共识。即便程序上的充分协商沟通,并不必然带来实体上的共识,但前者本身就具有独立的价值和号召意义。对于正在慎议中的问题,只要有一个良好的程序适用其上,就可以称这项说服活动是理性的。[75]因此,软法制定过程的协商性沟通性愈充分,其说服力即愈强。

七、结语:在反思中前行

关于软法的有效性/效力问题,国内以往研究既有开创性价值,[76]也仍然遗留不少难题有待深入探索,其中一些已发表观点易引发争议。在学术上,这实属正常现象。在域外,这一主题上的研究显然比国内更加丰富。[77]就如同传统法理学关于法效力/有效性的理论和争论从未停止过前行的步伐,软法研究者也不应该因为自身意见分歧或来自传统法学观念反对意见甚重,就陷入思考和写作的怠惰。本文尝试将笔者近些年的思考进行整理,以期回应来自学界同仁如高家伟教授的敦促和张力教授的询疑——笔者认定他们是具有普遍代表性的,也是对自己以往模糊认识的反思、矫正和提升。然而,本文也只是在罗豪才教授、宋功德教授隐含的观念基础上提出略有不同但更鲜明的主张和论证,在该主题上试着又往前迈了一小步。这一小步是否存在错谬,其价值和意义有多大,自留待学界评判。只是希望,该主题及软法其他主题的智识,在众同仁的共同努力之下,得到更多的积累与扩增。

注释:

[1] See Joseph Raz, “Legal Validity”,63 Archives for Philosophy of Law and Social Philosophy 339,342(1977).

[2]参见王叔文:《论宪法的最高法律效力》,载《法学研究》1981年第1期,第1页;潘晓娣:《法律效力的再认识》,载《河北法学》1993年第1期,第21页;刘小文:《法律效力构成简析》,载《法律科学》1994年第2期,第15页;文正邦:《法律效力的法哲学反思》,载《云南法学》2000年第2期,第8页。

[3] Francis Snyder, “The Effectiveness of European Community Law: Institutions, Processes, Tools and Techniques”,56 The Modern Law Review 19,32,(1993).

[4] See Mariolina Eliantonio, Emilia Korkea-aho & Oana Stefan eds., EU Soft Law in the Member States: Theoretical Findings and Empirical Evidence, Hart Publishing,2021, p.16.

[5]参见罗豪才:《公共治理的崛起呼唤软法之治》,载《行政法论丛》第11卷,法律出版社2008年版,第3、4页。

[6] See Jaap Hage, “What is Legal Validity: Lessons from Soft Law”, in Pauline Westerman, Jaap Hage, Stephan Kirste & Anne Ruth Mackor eds., Legal Validity and Soft Law, Springer International Publishing,2018, p.20.

[7]定安城东建筑装修工程公司诉海南省定安县人民政府收回国有土地使用权及撤销土地证案,《最高人民法院公报》2015年第2期。

[8]参见罗豪才、宋功德:《认真对待软法——公域软法的一般理论及其中国实践》,载《中国法学》2006年第2期,第15、16、19页。

[9]湖北省武汉市洪山区人民法院(2020)鄂0111民初4336号民事裁定书。

[10]笔者在另处将此案视为“名义软法”混合“实质硬法”的实例,隐含着软法一般不具有司法可适用性的理论。参见沈岿:《软硬法混合治理的规范化进路》,载《法学》2021年第3期,第73-74页。在一次学术讲座交流中,中国政法大学法学院张力教授提出问题:一项规则被法院适用或引用,就一定是硬法吗?感谢其有意义的质疑,本文写作的动力部分来自于此。

[11]关于此名录,See Jaap Hage, “What is Legal Validity: Lessons from Soft Law”, in Pauline Westerman, Jaap Hage, Stephan Kirste & Anne Ruth Mackor eds., Legal Validity and Soft Law, Springer International Publishing,2018, p.20.

[12]英文 validity 一词在中文文献中有译为效力、有效、有效性等,译者往往视语境不同而采不同译法。在本文中,效力、有效、有效性是同义通用。

[13] See Dietmar von der Pfordten, “Validity in Positive Law: A Mere Summary Concept”, in Pauline Westerman, Jaap Hage, Stephan Kirste & Anne Ruth Mackor eds., Legal Validity and Soft Law, Springer International Publishing,2018, p.8.

[14] See Dietmar von der Pfordten,“Validity in Positive Law: A Mere Summary Concept”, in Pauline Westerman, Jaap Hage, Stephan Kirste & Anne Ruth Mackor eds., Legal Validity and Soft Law, Springer International Publishing,2018, pp.9-10.

[15] See Hans Kelsen, Pure Theory of Law, translated by Max Knight, University of California Press,1967, pp.4-5.本文关于汉斯·凯尔森的论述主要参考此英文版本。德文的中文译本,请参见[奥]汉斯·凯尔森:《纯粹法学说》(第2版),雷磊译,法律出版社2021年版。

[16] See Hans Kelsen, Pure Theory of Law, translated by Max Knight, University of California Press,1967, p.5, pp.7-8.

[17] See Dietmar von der Pfordten, “Validity in Positive Law: A Mere Summary Concept”, in Pauline Westerman, Jaap Hage, Stephan Kirste & Anne Ruth Mackor eds., Legal Validity and Soft Law, Springer International Publishing,2018, p.10.

[18] Hans Kelsen, Pure Theory of Law, translated by Max Knight, University of California Press,1967, p.10.

[19] Hans Kelsen, Pure Theory of Law, translated by Max Knight, University of California Press,1967, p.193.

[20] See Hans Kelsen, Pure Theory of Law, translated by Max Knight, University of California Press,1967, p.8.

[21]凯尔森在阐释其所用“应当”的宽泛意义时提到,“如果一个人被命令、允许或授权按一定方式行为,他问及被命令、允许或授权如此行为的理由时,他可以只提问:为何我‘应当’按此方式行为?” Hans Kelsen, Pure Theory of Law, translated by Max Knight, University of California Press,1967, p.5.可见,凯尔森在进行相关论述时是有此问题意识的。

[22]参见[美]E·博登海默:《法理学:法律哲学与法律方法》,邓正来译,中国政法大学出版社1999年版,第119页。

[23]参见[英] H. L. A.哈特:《法律的概念》,张文显等译,中国大百科全书出版社1995年版,第18-21页、第84-85页;[奥]凯尔森:《法与国家的一般理论》,沈宗灵译,中国大百科全书出版社1996年版,第33页;[美]罗纳德·德沃金:《认真对待权利》,信春鹰、吴玉章译,中国大百科全书出版社1998年版,第36页。

[24]参见刘星:《西方法学初步》,广东人民出版社1998年版,第154-158页。

[25] Hans Kelsen, Pure Theory of Law, translated by Max Knight, University of California Press,1967, pp.5-6.

[26]英文中也有将其译为 efficacy 的。See Stephen Munzer, Legal Validity, Martinus Nijhoff,1972, p.19.亦见[奥]凯尔森:《法与国家的一般理论》,沈宗灵译,中国大百科全书出版社1996年版,第31页;[美]E·博登海默:《法理学:法律哲学与法律方法》,邓正来译,中国政法大学出版社1999年版,第332页。

[27] Hans Kelsen, Pure Theory of Law, translated by Max Knight, University of California Press,1967, pp.10-11.

[28][美]E·博登海默:《法理学:法律哲学与法律方法》,邓正来译,中国政法大学出版社1999年版,第332-333页。也有一种观点声称,“应然法律效力和实然法律效力的综合才是完整的法律效力,只强调一种法律效力而忽视另一种法律效力都是不完整的法律效力”。张根大:《论法律效力》,载《法学研究》1998年第2期,第18页。

[29] See Hans Kelsen, Pure Theory of Law, translated by Max Knight, University of California Press,1967, pp.212-213.

[30]例如,斯蒂芬·芒泽就认为凯尔森关于有效性与实效关系的观点存在六个缺陷需要克服,虽然芒泽不见得完全正确解读和理解了凯尔森。See Stephen Munzer, Legal Validity, Martinus Nijhoff,1972, pp.20-25.

[31] Hans Kelson, General Theory of Law and State, Harvard University Press, p.30.

[32] See Hans Kelsen, Pure Theory of Law, translated by Max Knight, University of California Press,1967, pp.33-34.

[33][美]E·博登海默:《法理学:法律哲学与法律方法》,邓正来译,中国政法大学出版社1999年版,第332页。

[34]姜明安:《完善软法机制,推进社会公共治理创新》,载《中国法学》2010年第5期,第20页。

[35]徐崇利:《全球治理与跨国法律体系:硬法与软法的“中心—外围”之构造》,载《国外理论动态》2013年第8期,第25页。

[36][英]弗朗西斯·施耐德:《软法与治理——欧盟组织结构和工作流程的经验》,徐维译,载罗豪才主编:《软法的理论与实践》,北京大学出版社2010年版,第393页。

[37]参见沈岿:《软法概念正当性之新辨》,载《法商研究》2014年第1期,第13、15、16页。

[38]凯尔森指出,纯粹法学“只是描述法律,而且把并不严格属于法律的一切都排除在这种描述的对象范围之外”。See Hans Kelsen, Pure Theory of Law, translated by Max Knight, University of California Press,1967, p.1.所以,“软法”肯定不在纯粹法学研究范围之内。

[39]本文的“政府”概念取其广泛的涵义,包括一个主权国家内属于政府体系的立法、行政、司法等分支。

[40]下文除非特别指明,法律、实在法、法秩序等都指向传统意义上的、具备强制约束力的规范或规范体系。

[41]参见罗豪才、宋功德:《软法亦法:公共治理呼唤软法之治》,法律出版社2009年版,第321页。

[42]参见罗豪才、宋功德:《软法亦法:公共治理呼唤软法之治》,法律出版社2009年版,第317-318页。

[43] See Alexandre Flückiger, “Why Do We Obey Soft Law?”, in Stéphan Nahrath & Frédéric Varone éds., Rediscovering Public Law and Public Administration in Comparative Policy Analysis: A Tribute to Perter Knoepfel, Presses polytechniques romandes/Haupt,2009, pp.45-62.

[44] László Blutman,“In the Trap of a Legal Metaphor: International Soft Law”,59 International and Comparative Law Quarterly 605,615(2010).

[45] See Stephen Munzer, Legal Validity, Martinus Nijhoff,1972, p.19.

[46] See Stephen Munzer, Legal Validity, Martinus Nijhoff,1972, p.46.

[47]关于承认规则与法的效力,参见[英]H. L. A.哈特:《法律的概念》,张文显等译,中国大百科全书出版社1995年版,第101-111页。

[48][美]罗纳德·德沃金:《认真对待权利》,信春鹰、吴玉章译,中国大百科全书出版社1998年版,第39页。

[49] See Jakob v. H. Holtermann, “Introduction”, in Alf Ross, On Law and Justice, translated by Uta Bindreiter, Oxford University Press,2019, p.xxv-xxvi.

[50] See Alf Ross, On Law and Justice, translated by Uta Bindreiter, Oxford University Press,2019, p.23.

[51] See Stephen Munzer, Legal Validity, Martinus Nijhoff,1972, p.2.

[52] See Stephen Munzer, Legal Validity, Martinus Nijhoff,1972, p.23.

[53] See Stephen Munzer, Legal Validity, Martinus Nijhoff,1972, p.38.

[54]本文此处所用的“社会”,包括国内社会和国际社会,是指规模大小不等、组织松紧程度不等的以某种或某些纽带联系起来的共同体(community)。

[55][美]E·博登海默:《法理学:法律哲学与法律方法》,邓正来译,中国政法大学出版社1999年版,第341页。

[56] See Stephen Munzer, Legal Validity, Martinus Nijhoff,1972, pp.3-4.芒泽认为凯尔森的基础规范和哈特的承认规则都是不存在的。

[57] See Stephan Kirste, “Concept and Validity of Law”, in Pauline Westerman, Jaap Hage, Stephan Kirste & Anne Ruth Mackor eds., Legal Validity and Soft Law, Springer International Publishing,

2018, p.48.

[58]为论述简便起见,借鉴凯尔森,此处的“应当”含狭义的“应当”以及“可以”“能够”。

[59]在此意义上,政府和政府以外的其他组织制定的不属于“正式法律渊源”的行为规则,并不都是软法。这些行为规则若确实对违反规则设定不利后果,且有相应的组织机制和程序机制强制实施该不利后果,而该实施引起的“是否可以强制”的争议,又能在执法机构尤其是法院那里获得肯定的答案——肯定的依据通常是该行为规则的“有效性”得到国家法认可,那么,这样的行为规则就不是软法,是属于广义的硬法体系中的一部分。必须进一步明确和澄清的是,软法不是与国家法对立的,并非国家法以外的行为规则都是软法。

[60]罗豪才教授、宋功德教授认为,无论硬法还是软法都以“体现公共意志”为构成元素。参见罗豪才、宋功德:《软法亦法:公共治理呼唤软法之治》,法律出版社2009年版,第202页。

[61] Maris Köpcke, Legal Validity: The Fabric of Justice, Hart Publishing,2019, p.3.

[62] Jaap Hage, “What is Legal Validiy: Lessons from Soft Law”, in Pauline Westerman, Jaap Hage, Stephan Kirste & Anne Ruth Mackor eds., Legal Validity and Soft Law, Springer International Publishing,2018, p.39.

[63]参见沈岿:《软法概念正当性之新辨》,载《法商研究》2014年第1期,第13-21页。

[64] See Alexandre Flückiger, “Why Do We Obey Soft Law?”, in Stéphan Nahrath & Frédéric Varone éds., Rediscovering Public Law and Public Administration in Comparative Policy Analysis: A Tribute to Perter Knoepfel, Presses polytechniques romandes/Haupt,2009, pp.49-57.对亚历山大·弗吕克格尔观点的简要介绍,参见沈岿:《软法概念正当性之新辨》,载《法商研究》2014年第1期,第15页。

[65]参见沈岿:《分散和团结:软法参与社会治理的效用向度》,载《现代法治研究》2016年第1期,第31页。

[66]例如,参见北京市第一中级人民法院(2020)京01民终5749号民事判决书;广州市中级人民法院(2020)粤01民终15436号民事判决书;上海市第二中级人民法院(2019)沪02民终3269号民事判决书等。

[67]参见沈岿:《软硬法混合治理的规范化进路》,载《法学》2021年第3期,第73-74页。

[68]在《依法行政纲要》颁布之前,“先听取意见后作决定”就已经被法院认为是正当程序原则的要求。参见指导案例38号田永诉北京科技大学拒绝颁发毕业证、学位证案,北京市第一中级人民法院(1999)行终字第73号行政判决书。可见,该程序规则并不直接来自《依法行政纲要》。

[69]关于合法性解释原则,参见陈金钊:《法律解释规则及其运用研究(中)——法律解释规则及其分类》,载《政法论丛》2013年第4期,第72-74页。

[70]饶有趣味的是,笔者在“北大法宝·司法案例”数据库中,以全文含有“先听取意见后作决定”表述的方式进行检索,在检索出的含有完全一致表述且判决认定行政机关因此存在程序违法的裁判,皆在最高人民法院的“定安城东案”之后。检索日期为:2021年10月10日。

[71] See Kevin Dutton, “The Power to Persuade”,21 Scientific American Mind 24,31(2010).

[72] See Andrew Heywood, Political Theory: An Introduction (3rd ed.), Palgrave MacMillan,2004, pp.130-131.

[73] See Andrew Heywood, Political Theory: An Introduction (3rd ed.), Palgrave MacMillan,2004, pp.133-136.

[74] See J. N. Garver, “On the Rationality of Persuading”,69 Mind 163,168,170(1960).

[75] See J. N. Garver, “On the Rationality of Persuading”,69 Mind 163,171(1960).

[76]具有开创研究意义的著述,参见罗豪才、宋功德:《软法亦法:公共治理呼唤软法之治》,法律出版社2009年版,第172-201页,第309-313页;江必新:《论软法效力——兼论法律效力之本源》,载《中外法学》2011年第6期,第1163-1170页。

[77]较为集中的体现,See Pauline Westerman, Jaap Hage, Stephan Kirste & Anne Ruth Mackor eds., Legal Validity and Soft Law, Springer International Publishing,2018.

作者简介:沈岿,法学博士,北京大学法学院教授。

文章来源:《华东政法大学学报》2022年第4期。