赵天宝:明代廷杖的表达与实践

赵天宝内容提要:廷杖是明代的一种律外之刑,究其实质是帝王处罚臣吏的一种权力控制形式。明代廷杖的程序可以分为决定程序和施行程序两个步骤。通过对《明史》所载258件廷仗案例的实证研究,可以阐释明代廷杖的具体运行状况,揭示其所展示的双重功能并透视其有明一代长期存在的缘由。可以发现,明代廷杖的惩治功能和威慑功能及其辐射的教育功能,均是明代皇帝实施廷杖之罚所追求的直接功能。尽管廷杖暂时实现了维护皇帝的体面尊严和皇权的至高无上之治吏目标,但因明代廷杖执行的公开性和折辱性,又衍生出皇帝始料未及的:激励臣节与避祸失节的意外功能。正是这类意外功能为明王朝的覆灭埋下祸根。

关 键 词:廷杖? 明代? 程序? 适用? 功能

所谓廷杖,顾名思义是指“在朝堂之上对大臣施行杖刑处罚,它是中国封建社会中,专制君主为维护其至高无上的地位,肆意从精神和肉体上戮辱士大夫的一种酷刑”①。笔者之所以选择明代廷杖为研究对象,是因为廷杖尽管古已有之,“如东汉世祖之杖丁邯,明帝时九卿皆鞭杖,隋高祖好于殿廷打人,唐玄宗之杖蒋挺、姜皎于朝堂”②,但以上朝代仅是间或杖责大臣,“未有如明代之廷杖直与国运相终始者也”③。斯言甚诚!明朝自明太祖建国到明思宗自焚煤山享受二百多年国祚,多数国君在位之时均有廷杖士臣之事,正德皇帝与嘉靖皇帝在位期间尤甚。然而审视关于明代廷杖的研究成果④,多为关注廷杖的考证⑤、残酷性及体现皇权专制的论述⑥,对明代廷杖的程序及具体运行明显深度及细度⑦尚很不够,这就为本文的创新留下了一定空间。笔者欲通过对明代廷杖程序的静态表达和廷杖案例的具体运行的翔实考论,深入阐释明代廷杖内蕴的二重背反功能,目的是为当今的吏治提供些许镜鉴。

一、明代廷杖的程序表达

廷杖在有明一代并未入律,但“自有其一番程序。大致为:皇帝下令,司礼监出文,刑科给事中签批,厂卫负责拿人,执杖手由锦衣卫成员兼任”⑧。此论有一定道理,但阐述不够准确细致。为了更为清晰地透视明代廷杖的程序,笔者将其分解为决定程序与施行程序两个阶段予以阐述。 (一)明代廷杖的决定程序

明代廷杖的决定程序系指如何作出廷杖处罚的一套规则。遗憾的是,爬梳明代律令及其相关规定,均未找到关于廷杖的律例条文。易言之,明代廷杖虽“杀人至惨,而不丽于法”⑨,属于终明一世的法外之刑。可以直言不讳地讲,对于廷杖处罚而言,打不打、打多少、如何打,完全取决于皇帝抑或权臣权宦的心情好坏及怒气程度。然因有明一代廷杖盛行,多次出现的前见容易形成日常因循的惯例,因而明朝中期之后逐渐形成了一套较为固定的廷杖决定程序。试看如下一段史料:

予入刑垣,见一切廷杖拿送并处决,必锦衣卫送驾贴至科,俟签押持去。予初谓故套,及署印,以赴廷推归,见校尉森列,持杖不下,一应杖官已解衣置地。予问何待,答曰:“非科签驾贴,则不得杖耳。”⑩

深入分析此段作者身临其境的记载,结合关于廷杖概念的表述,可以得出明代廷杖的决定程序大致如下:

皇帝下令廷杖且口头发出“驾贴”→司礼太监书写“驾贴”并盖好印信→锦衣卫持送“驾贴”至刑科给事中处签批→行刑校尉凭此签批“驾贴”执行廷杖之罚。

客观而言,这实际是将明代廷杖程序进一步制度化。不唯如此,明代对廷杖的行刑地点及刑具也有相应规定。明代对廷杖的行刑地点多为阙廷和午门,前者即在朝堂之上,后者则在皇宫正门外便道,二者的相似之处均为公开受刑,不同之处在于旁观者的范围有异,前者的观刑者仅限于文武百官,后者则普通百姓亦可围观。而且明代对廷杖的行刑工具——杖也有明确规定:“杖,大头径三分二厘,小头径二分二厘,长三尺五寸,以大荆条为之。”(11)客观而言,如此一根米把长、指头粗的木棍,打屁股数十下一般不会毙命,但为何明代的廷杖之罚还致死多名朝臣呢?这就体现出执行廷杖的锦衣校尉的高明之处。这些执行廷杖的锦衣卫都是经过精挑细选且严加训练,意即“诸恶少年习杖时,先缚草为二人,一置砖于中,一纸裹其外,俱以衣覆之,杖置砖者视之若轻,徐解而观,则砖都裂;杖纸得视之极重,而纸无分,能如是则入选”(12),以便达到“凡卒然与杖,即十下亦可死。有意待杖,至百亦难毙”(13)之唯命是从的不可告人目的。

(二)明代廷杖的施行程序

明代廷杖的施行程序是指明代廷杖系如何得到具体贯彻执行的一套规则。与前述廷杖的决定程序雷同,明代律令对廷杖的具体施行程序亦无明确规定,因此笔者只能通过关于廷杖的相关文献记载去透视其具体的过程展演。试看如下三段记载:

每廷杖,必遣大珰监视,众官朱衣陪列,左中使,右锦衣卫,各三十员,下列旗校百人,皆襞衣,执木棍。宣读毕,一人持麻布兜,自肩脊下束之,左右不得动。一人缚其两足,四面牵拽。惟露股受杖。头面触地,地尘满口中。受杖者多死,不死,必去腐肉斗许,医治数月乃愈。(14)

是日,遣两大珰监视上意特严切,以故,棍凡数折。拜杖时,午门外西偏襞衣百余人,各执木棍一。宣读毕,一人持麻兜一,自肩脊而下束之,令不得左右动而头面触地,浊尘满口中矣。又一人缚其两足,四面牵拽,但两臀受杖而已。杖毕,埰昏迷不知痛,竹箯舁之出,弟垓口衔童溺饮我,名医吕邦相以医。(15)

凡杖(廷杖)者以绳缚两腕,囚服,逮午门外。每一入门,门扇随阖,至杖所,列校百人衣襞衣,执木棍林立,司礼监宣驾贴讫,坐午门西墀下左,锦衣卫使坐右,其下绯而趋左者数十人。须臾,缚囚定,左右厉声唱喝:阁棍。则一人持棍出,阁于囚股上。喝:打!则行杖,杖之三,喝令:着实打!或伺上不测,喝曰:用心打!而囚无生理矣。五杖易一人,喝如前,每喝,环列者群和之,喊声动地,闻者股栗。凡杖,以布承囚,四人舁之;杖毕,以布掷诸地,凡绝者外恒八九。(16)

这三段史料生动呈现了明代廷杖的具体执行场景,可以说将明代廷杖的执行程序展演得淋漓尽致。可能有人会问:这些史料记载可信吗?答案是肯定的。因为史料一的作者朱国桢是万历年间进士,天启年间则官至礼部尚书,且主持修订过《国史实录》,想必对廷杖之罚是耳闻目睹甚详的。史料二则系崇祯年间的礼科给事中姜埰对自己亲身遭受廷杖处罚的真实记录,即便稍有夸大也是大致属实的。史料三是乾隆时期首席军机大臣张廷玉在编撰正史中对明代廷杖施行场面的生动追述,尽管他不可能亲眼目睹廷杖仪式,但其团队查阅的相关资料可能更多更全。因此,可以比较客观地认定这三起廷杖执行程序的记载是相对真实可靠的。这三段史料将明代廷杖处罚的公开性与暴力性特征跃然纸上。总结起来,明代廷杖执行程序大致如下:司礼太监监刑,文武官员围坐两侧,锦衣校尉维持现场秩序,围观百姓凝目注视,受杖人被几名校尉拖拽至午门前剥裤露臀摁倒在地,两名锦衣校尉轮流按数行杖。

就明代廷杖的执行程序而言,正是通过最高统治者——皇帝或权宦尤其是皇帝——的精心设计,通过受杖人、监杖人、行杖人和旁观人的各自行为的不同展演,将廷杖执行场景直接“能指”的公开与暴力和间接“所指”的权威与秩序进行了内在的良性互动,从而实现强化皇权的至高无上和维持社会等级秩序之目的。

二、明代廷杖的具体运行

瞿同祖先生曾言:“研究法律自离不开条文的分析,这是研究的根据。但是仅仅研究条文是不够的,我们也应注意法律的实效问题。条文的规定是一回事,法律的实施又是一回事。”(17)尽管廷杖属于明代的法外之刑,但仅仅对其程序进行阐述尚很不够,需要通过廷杖的具体案例去透视其具体运行,深入阐释其适用主体、适用对象、适用类型、适用缘由及适用结果,为进一步揭示其功能的二重面向奠定基础。

(一)适用概况

爬梳《明史》,明代廷杖的具体情况大致如表1所示(18):

必须说明的是,有明一代受杖人的总人数肯定远远超过表中统计数字,如有学者统计:“明代先后在午门廷杖大臣500余次。”(21)只因史书许多记载只是罗列受杖人的数字,而无姓名、官职、后续结果等具体说明,而表1所列均为可以从史料中查出姓名及被杖缘由等具体情况的部分人员。如此选取样本虽然不够全面,但也是不得已而为之,同时遵从了论从史出原则,亦能代表明代廷杖的整体运行状况。

由表1可知,廷杖自明太祖朱元璋认为刑部主事茹太素上书“陈时务累万言,言多忤触。帝怒,召太素面诘,杖于朝”(22)开始,到明世宗朱由检将上书为言官说情的“礼科给事中姜埰廷杖,下诏狱”(23)为止,除了建文、永乐、宣德、弘治四位皇帝未实施廷杖之罚外,其他朝代均不例外。只不过明初的太祖、仁宗、代宗及再次继位的英宗只是偶尔为之,所杖人数共计11人,仅占表中所列被杖总人数的0.045%和被杖总人次的0.042%;而成化至嘉靖年间则达到明朝廷杖官员人数的顶峰,尤其是世宗嘉靖一朝就达到117人和125人次,占表中所列被杖总人数的48.5%和被杖总人次的48.4%,真可谓将廷杖臣吏当成家常便饭了。随后的隆庆到崇祯年间,所杖人数共计35人,占表中所列被杖总人数的14.5%和被杖总人次的15.9%,廷杖之罚随着明王朝的衰亡亦呈现衰落之势。因此,总的来看,明朝廷杖的具体适用呈现为三个阶段:洪武至天顺时期的萌芽及兴起阶段,成化至嘉靖的盛行及滥用阶段,隆庆至崇祯时期的没落及消亡阶段,其中明武宗正德帝和明世宗嘉靖帝执政时期是廷杖适用的高峰期。

(二)适用主体

所谓廷杖的适用主体,是指具体作出廷杖决定的主体。根据前述廷杖的定义,廷杖的适用主体显然是王朝的最高统治者——皇帝。但理论设计的完美并不能囊括现实的高度复杂性。准确地说,皇帝是廷杖适用主体的常态。如明代被廷杖的最高品级的官员——永嘉侯朱亮祖,即因其在驻地广州“所为多不法,且诬县令道同致死”(24),就是朱元璋亲自下诏将其鞭死于朝堂之上。明末尚未入流的监生涂仲吉,胆敢上疏“明道周冤,得罪杖遣”(25),亦是由崇祯帝诏令受杖的。

值得一提的是,廷杖的适用主体还有一种变异的形态,意即其实质上是由权臣或权宦作出的。尽管这种廷杖的适用也形式上走完了前述廷杖的决定程序,但却是起因于权宦或权臣的请求抑或运作而成。之所以如此,乃因为“不仅明代君主视廷杖为立威法宝,不肯轻易放弃,就是那些权阉权相为打击政敌、专擅朝政,也会通过矫诏或激怒皇上等办法,屡屡大兴廷杖,使这种法外之刑几乎成为名正言顺的不成文法”(26)。在权宦方面,正德初期的“二皇帝”刘瑾和天启年间的“九千岁”魏忠贤就是典型代表。在二位权宦专擅朝政之时,多位朝吏直臣上疏弹劾而被廷杖贬官甚至毙命。如奏弹刘瑾的五官监侯杨源,遭刘瑾“先后两次矫旨杖之,谪戍肃州。行河阳驿,以创卒”(27)。而弹劾魏忠贤的工部郎中万燝,被魏忠贤“矫旨廷杖一百,斥为民。越四日即卒”(28)。在权臣方面,嘉靖前期的严嵩和万历初期的张居正这两位内阁首辅最具代表性。如弹奏严嵩父子不法行为的户科都给事中厉汝进,被严嵩怂恿嘉靖下令“杖八十,谪云南典吏”(29)。上谏万历帝制止张居正因父丧丁忧夺情的编修吴中行,被张居正激怒的万历帝“廷杖六十,几死,驱出都城”(30)。由此看来,这些权宦权臣可以覆手云雨般地打压政敌,俨然已将廷杖作为一种树立己身权威和巩固擅政权力的有效手段。如此则这类变异的廷杖适用主体在有明一代亦不可小觑。

(三)适用对象

廷杖的适用对象是指廷杖之罚所指向的客体。直观点讲,就是那些受杖的官员。此亦根据前述廷杖的概念推理得出的自然结论。为了更为清晰地认识明代廷杖适用对象所呈现的特征,试看如下表2:

由表2可知,明代廷杖适用对象的官位品级涉及面相当广泛。如官居二品的都察院左都御史屠侨上疏论及丁汝夔狱,嘉靖帝震怒,将其“杖四十,降俸五等”(31)。仅居从九品的户部司务何以尚因上疏欲救被下狱的海瑞,就被激怒的嘉靖帝下诏“杖之百,锢诏狱,昼夜搒讯”(32)。甚或尚未入流的庶吉士汪应轸,亦因谏武宗停止南巡而“受杖,几毙”(33)。这足以说明无论是上至超品的列侯及三品以上的高官,还是下到八九品的微员及未入流的后备官员,均在廷杖适用对象的囊括之中。只不过对高官们的适用概率很低,如表2中的三品以上官员受杖的比例仅为5.81%,而七品官员的受杖比例则高达53.5%,次高比例的则是六品官员,占比为16.6%。表2呈现出的受杖人的特点是两头小、中间大,意即四品以上的受杖官员和八品以下的受杖官员均略高于8%,而处于中下级官吏的五、六、七品的受杖官员占比高达83.4%。由此可见,明代廷杖的适用对象主要是处于六、七品的低级官吏。

再从廷杖适用对象的所属部门来看,爬梳表2的258起廷杖案例,则是中央部门官员占绝对多数。如明朝两次大规模的集体廷杖事件——谏武宗南巡和谏世宗争大礼,被杖的百余人均属京城中央的六部、都察院、五寺和翰林院的官员。此点容易理解,毕竟在那个信息流通尚不发达的明代,住居京城的中央官员具有“近水楼台先得月”之信息获取便利的优势,从而及时上疏进谏就成为稀松平常之事,随之而来的激怒皇帝的机会自然就多,终致被杖的概率激增就在意料之中。尽管如此,地方官员也不乏被杖的实例。如因撤防较早导致对蒙元作战时大同兵败的宣大总督翟鹏,就被嘉靖帝“下诏狱,杖之,坐永戍”(34)。而滋阳知县成德也因弹劾内阁首辅温体仁,被崇祯帝下诏“杖六十午门外,戍边”(35)。

最后从受杖官员的职责范围来看,表1统计的241人和258起廷杖案例中,科道官就有117人和127起,占比高达48.5%和49.2%。深探其因,缘于科道官属于明朝监察系统的官员,主要由六科给事中和都察院御史构成。前者称为谏官,后者称为察官,主掌章奏皇帝不当言行和纠弹官员不法之事。加之这些科道官饱受“文死谏”的儒家礼义思想的熏陶,敢于直言疏谏,难免奏弹中出现言语过激出格之词,从而激怒皇帝抑或得罪权臣权宦,最终招致自身被杖概率大增。如官居从七品的给事中石星,上疏议陈时政并弹劾太监专权,被隆庆帝先后廷杖二次,“削籍归”(36)。而正七品御史吴裕中因上疏营救同僚熊廷弼,得罪了权宦魏忠贤,被天启帝“午门外杖之百,死”(37)。同时,这些科道官多为六、七品的低级官员,皇帝对其廷杖更无多大顾忌,这恰与前述六、七品官员受杖占比最高相契合。

(四)适用类型

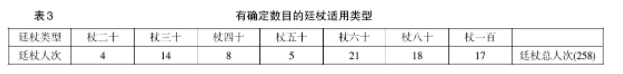

廷杖的适用类型是指执行廷杖之罚的具体种类。爬梳表1所列的258件廷杖案例,廷杖的适用大致可分为两类:有确定数目的廷杖和未确定数目的廷杖。其中有确定数目的廷杖适用类型如表3:

由表3可知,明代廷杖有确定数目的廷杖适用种类包含七种,最轻的为杖二十,最重的为杖一百。这与《大明律》规定的杖刑区别较大,法定杖刑分为五等,杖六十至杖一百,以十为等差。相较而言,廷杖的刑等类型更为灵活细致。详析表3,杖六十以上人次计56人次,占所选样本258总人次廷杖适用的21.7%。如山西布政司吏何麟被明武宗“廷杖六十,释还”(38);大理寺卿廖庄被景泰帝“杖八十,谪定羌丞”(39);御史李若星被天启帝“杖之百,戍廉州”(40);等等。而杖五十以下人次计26人次,占总人次的8.52%。如翰林检讨庄昶被成化帝“杖二十,谪桂阳州判官”(41);工科给事中陆粲和刘希简被嘉靖帝“下诏狱,杖三十,释还职”(42);兵部主事王守仁被刘瑾撺掇正德帝“廷杖四十,谪贵州龙场驿丞”(43);兵科给事中阎望云和李用敬被嘉靖帝“杖五十,斥为民”(44);等等。这说明皇帝比较倾向于对官员实施较重刑等的廷杖种类。

相比具有确定数目的廷杖适用类型而言,未确定数目的廷杖适用的案例数量更大。毕竟表3统计的有确定数目的廷杖适用总计87人次,仅占样本总人次的33.7%,其余约三分之二的廷杖案例均属于未确定数目的廷杖适用类型。如广平府吏王允道被洪武帝“杖之,谪九溪卫经历”(45);御史张泰被成化帝“廷杖几毙,出督京畿学校”(46);御史王浚被正德帝“杖于阙下”(47);御史杨允绳被嘉靖帝“杖于廷,死狱中”(48);编修崔桐“谏武宗南巡”而“受杖夺俸”(49);礼部主事丁汝夔“谏嘉靖争大礼”而“被杖,调吏部”(50);等等。这些史料中的“杖之”“廷杖”“杖”“受杖”“被杖”等,均系遭受廷杖之意,只不过囿于史料记载的限度,未记录准确数目而已。若仔细推究,则极可能为前述有确定数目廷杖适用的种类之一。

此外,还有一人多次受杖的实例。在表1所列的258起廷杖案例中,有15人受杖2次,1人受杖3次。如刑部主事叶应骢先是因“谏武宗南巡”被“杖三十”;后又“谏嘉靖争大礼”被“再下狱廷杖,谪戍辽东”。(51)而御史郭宗皋先因劝谏嘉靖上朝理政被“下诏狱,杖四十”;后升任宣大总督又因大同兵败被嘉靖帝“杖一百,戍陕西靖虏卫”。(52)最典型的廷杖案例是三次被杖的南京御史蒋钦。蒋钦先是上奏请留刘健、谢迁于朝中任职,被正德帝“逮下诏狱,廷杖为民”;三日后又单独上疏弹劾权宦刘瑾,被“再杖三十,系狱”;三日后在狱中再次上疏诛杀刘瑾,被“复杖三十。杖后三日,卒于狱”(53),成为廷杖史上的绝唱。这同时说明明代廷杖对一人适用的次数并无明确限制。

(五)适用理由

所谓廷杖的适用理由即行为人因犯何错而受杖。尽管廷杖之罚颇为残酷,且又有被滥用的可能,但却不能以偏概全地认为廷杖皆系随意而为。爬梳表1所列的258起廷杖实例之受杖原因,大致可分为如下几类:

一是正当性理由。如永嘉侯朱亮祖被洪武帝杖死的原因是其“所为多不法,番遇知县道同以闻。亮祖诬奏同,同死”(54);蓟州巡抚硃方被杖死的原因是“以撤防早”,宣大总督郭宗皋、大同巡抚陈燿被杖一百和杖死的理由是“以寇入大同”。(55)客观地讲,这几段史料所涉及的廷杖适用理由皆具正当性,毕竟横行地方和导致军事失利可能涉及重罪,予以廷杖无论是施杖方、受杖方和旁观者均较为认可。

二是争议性理由。如明朝影响最大的两次大规模廷杖官员案件——谏武宗南巡和谏嘉靖争大礼。在施杖方的皇帝看来,武宗南巡可以体察民情并且更为有效地监督地方官吏不法行为,世宗尊崇生父为皇考本为人之常情;但在受杖方看来,武宗南巡劳民伤财,世宗将明孝宗尊为皇伯父更是不孝违礼之举。如此争执不下,导致君臣之间势同水火,最终导致恶性廷杖案件的爆发:“正德十四年,以谏止南巡,廷杖舒芬、黄巩等百四十六人,死者十一人。嘉靖三年,群臣争大礼,廷杖丰熙等百三十四人,死者十六人。”(56)私以为,此类廷杖适用理由具有“公说公有理,婆说婆有理”之特征,一方占据情理高地,一方坚持礼不可废,尽管前者臣子一方获胜,后者嘉靖皇帝完胜,但两次廷杖适用的理由却颇有争议。

三是私利性理由。如正德元年(1506),大学士刘健、谢迁被刘瑾排挤去位,给事中吕翀、艾洪、戴铣及御史薄彦徽均上疏请求留任刘健、谢迁,并弹劾中官高凤等的徇私枉法行为,“瑾等大怒,矫旨逮铣、彦徽等,下诏狱鞫治,并蒨、翀、洪俱廷杖削籍”(57)。无独有偶,嘉靖年间,户科给事中厉汝进、查秉彝、徐养正、刘起宗与刘禄联合上疏弹劾严世藩侍父窃权、贪贿成性,严嵩设法激怒皇帝下诏:“命廷杖汝进八十,余六十,并谪云南、广西典史。”(58)这两段史料中的诸位官员的被杖理由均缘于权宦刘瑾和权臣严嵩出于一己私利对政敌的打击报复,属于官场政治斗争的衍生品,毫无正当性可言。当然受杖方上疏进谏的出发点是忠君利民的公心,惨遭打压说明廷杖已成为官员之间斗争的工具。

四是随意性理由。如南京御史李珊上疏要求皇帝恤民赈荒,成化帝“摘其疏中讹字,令锦衣卫诣南京午门前,杖二十”(59)。而中书舍人徐应丰被杖杀的原因竟然是“以误写科书谮于帝”(60)。“摘其疏中讹字”和“误写科书”作为两位官员被杖的理由实有“鸡蛋里挑骨头”之意,廷杖适用的随意性由此可见一斑。

(六)适用结果

廷杖的适用结果是指廷杖的后续处置,意即受杖人的杖后去向。分析总结表1中的明代廷杖案例,其适用结果可分三类:杖死、杖后复职和杖后并罚。

一是杖死。此为廷杖适用结果最重的一类,包括两种情形:当场杖死与杖后不治。前者如太仆卿杨最上疏嘉靖勿服丹药,被“下诏狱重杖之,杖未毕而死”(61);后者如御史涂桢因据法治盐得罪刘瑾,被“杖三十,论戍肃州。创重竟死狱中”(62)。在表1所列的241位受杖人中,54人被杖死,占比达21.5%。其中绝大多数杖死案例发生在明武宗继位之后,明太祖至明孝宗近140年间仅有3人被杖死。其因在于权宦刘瑾始创的去衣受杖,即之前“凡廷杖者不去衣,用厚绵底衣,重毡迭帊,示辱而已,然犹卧床数月,而后得愈。正德初年,逆瑾用事,恶廷臣,始去衣,遂有杖死者”(63)。

二是杖后复职。这是廷杖适用结果最轻的一类。如郎中刘大夏依法惩处皇帝侍宠,被成化帝“杖责三十,释放复职”(64);巡按御史郑本公上疏与嘉靖帝“争大礼”,被“系狱,廷杖还职”。(65)总体而言,此类廷杖适用结果极少,在表1所列的258起廷杖案例中,仅有5件。原因可能在于这种廷杖适用结果尚不足以达到皇帝内心欲求的惩治效果。

三是杖后并罚。这是廷杖适用结果的常态,且并罚种类繁多。爬梳表1的258起廷杖实例,杖后并罚主要有如下几类:

1.杖后夺俸、降俸。如编修崔桐因谏武宗南巡而“受杖,夺俸”(66);刑部侍郎彭黯因未及时上奏丁汝夔狱,被嘉靖帝“杖四十,降俸五等”(67)。客观而言,这是杖后并罚最轻的一类,受杖人职务未受影响,只是减少经济收入而已。若罚俸时间相同,夺俸比降俸更重,因夺俸即停俸。

2.杖后谪官、谪戍、流放。例如太常少卿沈政疏请成化帝敛天下货财充内府,被“杖之,谪广西庆远通判”(68);礼部郎中姜龙谏武宗南巡,被“杖几死,出为建宁同知”(69);御史曹逵因弹劾宦官汪,被“杖阙下,镌等级,调外”(70);修撰文震孟因上疏得罪魏忠贤,被“杖八十,贬秩调外”(71)。这几段史料中的“谪”“出”“镌等级”“贬秩”均为降级调任——谪官之意。又如文渊阁大学士陈循因支持景泰帝,被复位后的英宗“杖百,戍铁岭卫”(72);御史余翱上谏嘉靖争大礼,“被杖戍边”(73);编修黄道周被崇祯帝认为与解学龙结党,被“杖八十,永戍广西”(74);翰林学士丰熙上疏争大礼,被嘉靖帝“杖之阙廷,谴戍福建镇海卫”(75)。这几段材料中的“戍”“戍边”“永戍”“谴戍”均为降级调任边卫——谪戍之意。杖后谪官和杖后谪戍是非常常见的两种杖后并罚形式。二者均为降级调任,只不过杖后谪戍的调任地点属于明朝边卫之地,环境条件更为恶劣而已。以此而言,杖后谪戍的惩罚重于杖后谪官。

值得特别一提的是杖后流放。如广平府吏王允道因奏请设立磁州冶铁管理部门,被朱元璋“杖之,流岭南”(76)。这是杖后并罚最重的一种。因为流刑是《大明律》规定的仅次于死刑的法定刑罚,杖后流放相当于将廷杖之法外刑与流刑合二为一,使受杖官员不仅官员身份被剥夺,而且成了朝廷重犯,如此重罚着实令人唏嘘。

3.杖后革职、除名、削籍。这三类适用结果亦是杖后并罚的常见样态。如河南巡抚胡瓒宗遭人陷害,被嘉靖帝“杖四十,革职”(77);大理卿沈良才因上疏救丁汝夔得罪严嵩,被“杖四十,落职”(78)。此处的“落职”即“革职”,均为被撤销职务之意,意即杖后革职。又如南京御史王弘上疏罢免权宦刘瑾,被“矫旨杖三十,除名”(79);给事中王德完上疏立太子惹怒神宗,被“廷杖百,除其名”(80);御史硃制上疏不可免命妇朝贺礼仪,被嘉靖帝“杖八十,除名为民”(81)。这三位官员即是被杖后除名。再如刑科给事中吕翀因奏请留任大学士刘健、谢迁,被正德帝“廷杖,削籍”(82);户科左给事中孟养浩上疏救李献可,被万历帝“杖之百,削籍为民,永不叙用”(83)。此二位官员是被杖后削籍。杖后除名和杖后削籍均包含革去现有官职之罚,不同之处在于《大明律》规定除名可以再叙,削籍则是除去官籍永不叙用,而杖后革职则是可以随时起用。由此可见,杖后削籍、杖后除名、杖后革职之处罚是渐趋减轻的。

需要说明的是,表1还出现了不少“杖后斥为民”的廷杖案例。如御史王良臣因上疏救陆昆,被正德帝“杖三十,斥为民”(84);礼科给事中顾存仁上疏触怒嘉靖帝,被“廷杖六十,编氓口外”(85);工部郎中万燝因弹劾魏忠贤,被“矫旨杖一百,斥为民”(86)。“编氓口外”也是“斥为民”之意,不过附加了地点而已。窃以为,这几段史料中的“杖后斥为民”应为杖后削籍,这与上下文的语境及皇帝重惩逆鳞之臣的本意相契合。

4.杖后下狱。如礼科给事中沈束上疏得罪严嵩,被“杖于廷,仍锢诏狱”(87);兵部员外郎杨继盛上疏弹劾严嵩十大罪状,被嘉靖帝“杖之百,令刑部定罪”(88);内官太监李芳尽忠言惹怒穆宗,被“杖八十,下刑部监禁”(89)。客观而言,杖后下狱本应只是一个过渡阶段,过段时间再行前几种并罚——尤其是谪官以上之罚即可,但实践中却更为复杂。前述史料中的沈束竟被关押长达十六年之久,到穆宗继位方才获释;杨继盛在押三年后被处决;李芳则二年后被罚充南京净军。由此可见,杖后下狱的后续处罚往往很重。

三、明代廷杖的双重功能

马克思曾言:“专制制度必然具有兽性,并且是和人性是不相容的”(90),其所彰显出的“唯一原则就是轻视人类,使人不成其为人”(91)。廷杖就是明朝封建专制的典型代表制度之一。廷杖之所以作为法外之刑的面目出现,乃因为法律一经制定就具有普遍适用性,会对皇帝的随心所欲产生一定的制约性。对那些动辄进谏惹怒皇帝者与死守礼制固执坚持不同政见者,又未违反相应律典规定,作为最高统治者的皇帝不甘心受制于人——尤其是不甘于受文官集团的肆意摆布,廷杖因其利于皇帝便宜行事就开始逐步走向历史舞台,渐次成为与文官集团争夺话语权的一种以暴力形式解决君臣问题的重要手段。作为一种公开处罚,明代廷杖不仅呈现出皇帝为维持自身最高权威所采用的权力控制技术,还折射出士臣为追求精神升华而运用的个体生存技术。对于施杖方的皇帝来说,他既不能离开士人的帮助独自治理国家,又担心权力过大的士臣不受驾驭,故不得不采用廷杖这一法外酷刑,“期使士人震慑于王室积威之下,使其只能为吾用而不足为吾患”(92)。对于受杖方的士臣来讲,由于自幼饱受儒家思想熏陶,以强烈的责任使命感去探寻“笃信善学,守死善道”(93)之人生永恒价值。如此君臣冲突则在所难免,也为廷杖适用提供了广阔的空间。明代廷杖就展现出不同面向的背反功能。

(一)意向功能

所谓意向功能是指施杖者积极追求的功能。作为施杖者的皇帝,维持皇权的至高无上和自家统治的长久绵延是第一要务。廷杖士臣目的也是维护皇帝权威和等级秩序,因为这是封建王朝得以延续的基石。是故皇帝实施廷杖的意向功能如下:

其一是惩罚功能。毋庸讳言,惩罚功能是任何一种刑罚的直接指向,目的是通过对违规犯错者施以身体、财产及资格权利的剥夺或限制从而实现被破坏的社会秩序尽快恢复。廷杖尽管属于明代的法外之刑,依然也不例外,只不过廷杖的惩罚对象是当朝士臣,如此则其惩罚功能就不仅仅是身体上的伤痛甚至毙命,对于崇信“儒有可亲而不可劫也,可近而不可迫也,可杀而不可辱也”(94)的士人官吏而言,更有一种精神上的摧折羞辱性质。明代廷杖仪式的公开执行比一般的杖刑惩罚力度更强且更为严酷。试看明代影响最大的两起官员集体被廷杖的案例:

正德十四年,以谏止南巡,廷杖舒芬、黄鞏等百四十六人,死者十一人。嘉靖三年,群臣争大礼,廷杖丰熙等百三十四人,死者十六人。中年刑法益峻,虽大臣不免笞辱。(95)

此段史料中,前者被称为“谏南巡”事件,后者被称为“争大礼”事件。二者的共同特点均为皇帝与文官群体的直接对抗,只不过前者还有些要求明武宗仁政爱民的正当性,后者则纯系无关国家民生的礼仪之争。尽管两起事件中,大臣们都付出了百余人被杖且十余人被杖死的惨重代价,但结果却大相径庭:前者以大臣们取得胜利——明武宗取消南巡而告终,后者则以嘉靖帝的完胜而结束。无论结果如何,这两次大臣们集体受杖的惩罚功能却得到了淋漓尽致的展现:动辄就是声势浩大的百余官员光腚受杖,将其个人隐私暴露于大庭广众的众目睽睽之下,毁灭的不仅是臣吏的生命或肉身,而且对其心理上的伤害可能更甚,目的就是欲摧毁士臣的人格尊严,从而通过廷杖将他们规训为唯命是从的奴仆。此外,我们也可以通过廷杖的幸存者所遭受的痛苦来佐证其惩罚的严酷性。如因弹劾张居正夺情而被廷杖的进士邹元标,则“每与天阴,骨间则隐隐作痛,以故晚年不能作深揖”(96)。无怪乎明末清初的大思想家王夫之发出“廷杖之辱,号呼市朝,非徒三代以下虐政相沿,为人君者毁裂纲常之大恶而其臣惜一死以俯变,或且以自旌忠直,他日复列清班为冠冕之坐者,亦恶得而谢其咎与”(97)的慨叹!

其二是威慑功能。如果说明代廷杖之罚对受杖者本人主要展示了惩罚功能的话,则对旁观者所彰显的主要是威慑功能。毕竟受杖者在明代除了几次大规模集体行杖外,多为一人或几人;而旁观者则除了当庭杖责大臣只有朝臣百官之外,其余的公开行杖必然有不少围观民众。总之,旁观者比受杖群体人数更多,更能传递最高统治者通过廷杖所要展示的内心欲求。私以为,这种心理欲求是通过廷杖的威慑功能得到释放的。诚如斯言:多数皇帝“不相信有忠臣,他只需要走狗,驾驭走狗的办法就是让他们永远在不测天威之下战战兢兢地为自己效命。这样,他就不能仅仅用死来威胁士大夫的性命,更要用辱来摧折士大夫的人格;他不能让士大夫壮烈地死于刑场,即使让他们像牲畜一样被屠割,也会引起观众的同情,而他需要的舞台效果是吓破所有观众的胆,吓得他们失去思维能力,吓得他们胡说八道,吓得他们甘心做狗”(98)。此论可谓一针见血。这也正是明朝皇帝热衷于廷杖朝臣并乐于公开施罚的内在动机。又如发生在万历初年的谏止张居正丁忧夺情事件,被廷杖的编修吴中行与检讨赵用贤之惨状就折射出廷杖的强烈的威慑功能。即“中行受杖毕,校尉以布曳出长安门,舁以板扉,即日驱出都城。中行气息已绝,中书舍人秦柱挟衣至,投药一匕,乃苏。舆医南归,刮去腐数十脔。大者盈掌,深至寸,一肢遂空”(99);而赵用贤“与中行同杖除名。用贤体素肥,肉溃洛如掌,其妻腊而藏之”(100)。无论是吴中行被杖后的下肢变空,还是赵用贤之妻将其腐肉做成腊肉收藏,均表明廷杖处罚残酷性的面向。这对廷杖的旁观者——无论是坐镇官员还是围观民众所引起的视觉效果和听觉效应正是其威慑功能的有效辐射,从而确保皇帝的最高权威。

其三是教化功能。通过廷杖的公开处罚和残酷执行场景,触动旁观者那根敏感的神经,让其无以名状地产生一种油然而生的恐惧心理——官员们不敢违规犯上而民众不敢以身试法的一种被迫尊礼守法心理,从而才会在日常工作与生活的实践中不断规范自身的行为使之符合相应的礼法要求。廷杖的教化功能相当于一次隐形的普法宣传,让官员民众在耳闻目濡中感受到皇权的威严,从而“润物细无声”地实现廷杖所指向的维护皇帝权威及社会等级秩序之目的。

(二)意外功能

所谓廷杖的意外功能是指出乎施杖者意料之外而释放的功能。前文已述明朝廷杖的适用具有一定的私利性和随意性,多为皇帝“与臣下争意气,不与臣下争是非”(101)。进言之,明代廷杖处罚多为皇帝的一时泄愤,是一个“在发泄自己不满情绪的同时,维护皇帝至高无上的地位”(102)的惩罚之举。这就难免导致廷杖背反功能的出现:

第一,激励臣节功能。任何事物都是一分为二的,尽管廷杖的公开性与严酷性充分展示了其惩罚功能,但同时也激发了一大批士臣不畏被杖、视死如归的接连疏谏。这种激励臣节的功能恐怕是令施杖者——皇帝始料未及的。前段的“谏南巡”和“争大礼”两事件的集体进谏,进谏大臣大有不达目的誓不罢休的势头,早已将个人生死置之度外,就是士人精神被激励的最好证明。又如明武宗朝的南京御史蒋钦,接连三次上书弹劾宦官刘瑾专权干政,三次遭受廷杖之苦,却依然在第三次上书中发出掷地有声之语:“臣死何足惜,但陛下覆国丧家之祸起于旦夕,是大可惜也。陛下诚杀谨枭之午门,使天下知臣钦有敢谏之直,陛下有诛贼之名。陛下不杀此贼,当先杀臣,使臣得与龙蓬、比干同游地下,臣诚不愿与此贼并生。”(103)蒋钦忠君直谏、舍生取义的诤臣形象跃然纸上,但也未能避免蒋钦惨死狱中的悲壮。再如嘉靖年间的兵部武选司杨继盛也是“明知山有虎,偏向虎山行”,因上疏弹劾首辅严嵩十罪五奸,被廷杖一百且关进诏狱,“及入狱,创甚。夜半而苏,碎瓷碗,手割腐肉。肉尽,筋挂膜,复手截去。狱卒执灯欲坠,继盛意气自如”(104),三年后终被处死,年仅四十岁。然则值得追问的是,是什么赋予这些士人臣子如此坚不可摧的意志和力量?窃以为主要有如下两个理由:

一是社会舆论的同情与褒奖。从以上数段廷杖的史料记载可以看出,受杖者的言行并非怙恶不悛,多为规谏皇帝止恶从善及遵循礼制或者弹劾权宦干政以防误国的忠臣之举,而皇帝或权宦多为出于泄愤,但却采用残酷的廷杖之罚予以对待,且用公开处罚从身心两个向度去折辱士臣。这就难免会使旁观的民众乃至于部分官吏“给予受迫害者的褒扬有其不平常的吸引力量”(105)。不唯如此,受杖者还受到士人群体的同情及褒奖:“虽见辱朝廷,而朝绅视之,有若登仙”(106)之感;且坦陈“近代建言得罪之臣,往往赐杖,大臣裸体受累,不以为辱,而天下以其抗疏成名,羡之若登仙,是古人之所谓辱,乃今之所荣也”(107)。而士臣门深刻认同这种社会舆论的认可,才会不惧廷杖仪式之辱,反而越打越谏、越谏越勇地置身家性命于不顾。因为士臣们已经清晰地认识到:“只要有理和坚持,即使付出惨重的代价,在历史上留下了浓墨重彩的一笔也很值得。”(108)

二是追求生命终极意义的实现。中国古代的士人以儒家所倡导的“修身齐家治国平天下”为人生理想的至上追求,尽管可能由于能力有别和职位高低而对此人生理想的实现程度不同,但却不会影响士人致力于个人人格的完善并尽可能施展自身的政治抱负,以之作为其人生追求的终极意义。廷杖作为一种集身体死伤与人格折辱于一体的惩罚方式,它在使受杖者身心遭受严厉打击的同时,也让士人看到了一股坚不可摧的力量,为受杖者提供了一个完善人格和心灵淳华的特定场域,激发了受杖者及部分旁观者追求生命终极意义的剧烈嬗变。正是由于这种生命终极意义的激励功能,坚定支撑着士臣们以这种特殊的方式去不断追求自己的人生理想,并在某种程度上也彰显着社会正义。

第二,避祸失节功能。遗憾的是,明代廷杖的威慑及教化功能也产生了不小的副作用。众所周知,人是趋利避害的高级动物,即使是饱读诗书的士人臣僚也非生活在真空之中。我们不排除前述廷杖在惩罚功能的反向刺激下产生的激励臣节之异变功能,但廷杖之罚确实展演了摧残臣吏肉体、折辱士人尊严的双重面向,终致许多大臣“蓄缩苟且,择便国安,辄自为是。顷者士气日就茅蘼,人心日见颓丧,毋论烈麻诏事不敢为,即伏阁犯颜亦云希现,不肖者乐为阿比,而贤者并习于敛藏”(109)之士气低迷、言路遭塞的恶劣局面。笔者以为,此系轻者,但也导致“中外莫敢言事者数年”(110)的朝堂齐喑局面。中者则是“豪杰所以兴山林之思,而变故军仗节之地”(111),意即一些士人远离朝政,隐居保身,从而致使大量治国人才的流失。重者则更是衍生一股堕落的士林精神,以“识时务者为俊杰”的庸俗利己主义为人生追求,他们“从朝廷到地方,人数成千上万。不少是甲榜出身,受到良好的教育,但心黑皮厚,寡廉鲜耻,成为一代大奸魏忠贤的干儿干孙”(112),崔呈秀、魏良卿、魏广徵就是其中的典型代表。再如明末李自成农民起义军入主北京紫禁城后,两天之内“时入朝者三千余人”(113)。其中不乏六部高官,甚至当时名震朝野的大学士陈演、魏藻德、李建泰等也急忙投入大顺政权的怀抱。造成士人精神如此堕落,与二百余年来朱明皇帝对廷杖的钟爱不无关系,最终导致了整体士林精神的堕落,同时动摇了明朝皇权统治的根基。这可能也是明朝皇帝在大力实施廷杖之罚时始料未及的。

深探其因,施行廷杖可以一时使皇权得到重塑与加强,但若将其放在历史发展的长河中审视,尤其从维护国家利益的层面来看,却遗毒甚烈。明朝在前述“谏南巡”“争大礼”“争国本”等集体廷杖大臣事件发生之后,君臣之间貌合神离、离心离德倾向日益严重,导致许多官吏“以冷淡的和不够关心的态度从事他们的职业”(114),不再以忠君报国为要务而是以谋求私利为己任了。这实质上是施杖者泄愤维权和旁观者避祸失节功能所致的负面效应,是士臣们对廷杖之刑的消极抵制,它“既象征着皇权的极度膨胀,也象征了极权的无奈”(115)。对此,皇帝们也有所洞察,“谏南巡”的施杖者明武宗就曾公开指责大臣:“天下事岂皆内官所坏,朝臣坏事者十常六七,先生辈亦自知之。”(116)崇祯帝也曾在朝堂上大发牢骚:“文武各官朕未尝不信用,谁肯打起精神实心做事?只是一味朦狥诿饰。”(117)二位皇帝的可悲之处在于,只知指出臣下的不足,却不知反思厂卫及廷杖等治理方式所带来的恶果。由此可见,皇权已经无法通过正常的法律途径予以维持,只有通过厂卫特务执行血腥的廷杖进行高压恐怖式统治,什么君道臣节均被抛在脑后,君臣之间的信任已降至历史的谷底。如此政治生态长此以往,明朝岂有不亡之理?

有学者曾言:“虽然法史学应当以史料为基础,但是没有方法与理论的自觉和创新,法史学的解释功能和现代意义,很难自动呈现。”(118)本文的研究就是此论的坚定实践。笔者采用实证的研究方法,在解析了明代廷杖的程序表达的基础上,将《明史》所载的258件廷杖案例悉数列出,从适用概况、适用主体、适用对象、适用理由、适用类型、适用结果等六个方面深入细致地阐明了廷杖的具体运行情状,展示了廷杖在整个明朝的适用体系一个倒“V”字的变迁曲线,即洪武年间的兴起—正德嘉靖年间的高潮—天启崇祯年间的衰颓,最后揭示了明代廷杖的双重功能——意向功能和意外功能以及意外功能所产生的深刻社会原因。尤其是明代廷杖的意外功能——激励臣节和避祸失节的二律背反,着实令明代最高统治者大失所望。究其实质,廷杖只是明代帝王处罚臣僚的一种权力控制形式,是其维护自身权威和王朝长治久安的一种统治工具而已。即便如此,帝王若能采取恰当的方式维护自身权威,臣吏如能运用适当的疏谏策略,才能形成一个较为理想的吏治模式。

①曹国庆:《中国古代的廷杖》,《文史知识》1992年第12期。

②沈家本著,邓经元、骈宇骞点校:《历代刑法考》,北京:中华书局,1985年,第374页。

③沈家本著,邓经元、骈宇骞点校:《历代刑法考》,第374页。

④在中国知网上,以“廷杖”为主题词搜索,可以搜索到论文100篇,论文题目含有“廷杖”的41篇;加上“明代”进行高级搜索,可以搜到论文30篇。最后访问日期:2023年5月5日。

⑤如杨希义:《廷杖首创于朱元璋?》,《西南师范大学学报(人文社会科学版)》1981年第5期;朱子彦:《明代的廷杖制》,《历史教学问题》1987年第2期;曹国庆:《明代的廷杖》,《史学集刊》1990年第5期;等等。

⑥如丁国祥:《廷杖下的明代士林精神走向》,《苏州大学学报(哲学社会科学版)》2013年第6期;彭勇、黄谋军:《制度内外:明代廷杖的制度属性探析》,《中州学刊》2019年第1期;徐春燕:《明代廷杖探析》,《辽宁大学学报(哲学社会科学版)》2010年第3期;等等。

⑦如张晓雷:《明代廷杖及其社会反应》,长春:东北师范大学硕士学位论文,2010年;张靖胤:《明代廷杖探析》,西安:西北大学硕士学位论文,2014年;吴树旺:《明代廷杖与文官政治研究》,沈阳:辽宁大学硕士学位论文,2022年;等等。

⑧徐春燕:《从廷杖看明代的君臣冲突》,《中原文化研究》2013年第4期。

⑨张廷玉等:《明史》卷九五《刑法志三》,北京:中华书局,1974年,第2329页。

⑩李清:《三垣笔记》,北京:中华书局,1982年,第20页。

(11)沈家本:《历代刑法考》(上),北京:商务印书馆,2011年,第962页。

(12)查嗣瑮:《查浦辑闻》(上),上海:上海古籍出版社,2012年,第155页。

(13)朱国桢:《涌幢小品》,上海:上海古籍出版社,2012年,第223页。

(14)朱国桢:《涌幢小品》,第339页。

(15)姜埰:《姜贞毅先生自著年谱》,《北京图书馆藏珍本年谱丛刊》(第63册),北京:北京图书馆出版社,1999年,第720页。

(16)张廷玉等:《明史》卷九五《刑法志三》,第2330页。

(17)瞿同祖:《中国法律与中国社会》,北京:商务印书馆,2017年,导论第viii页。

(18)此表根据张廷玉等《明史》钱建文制作的电子版搜索校对所得。

(19)其中两次受杖的马理、舒芬、叶应骢和陶滋第一次受杖是因“谏明武宗南巡”,第二次受杖则因“谏明世宗争大礼”。

(20)其中15人2次受杖,1人3次受杖,故总计受杖为258人次。

(21)谈静:《明朝廷杖制度浅析》,西安:西北大学硕士学位论文,2015年,第9页。

(22)张廷玉等:《明史》卷一三九《茹太素传》,第3138页。

(23)张廷玉等:《明史》卷三○八《周延儒传》,第7929页。

(24)张廷玉等:《明史》卷一三二《朱亮祖传》,第3860页。

(25)张廷玉等:《明史》卷二五五《刘宗周传》,第6591页。

(26)李绍强:《明代的廷杖与谏诤》,《临沂师专学报》1993年第2期。

(27)张廷玉等:《明史》卷一六二《杨源传》,第4418页。

(28)张廷玉等:《明史》卷二四五《万燝传》,第6368页。

(29)张廷玉等:《明史》卷二一○《厉汝进传》,第5555页。

(30)张廷玉等:《明史》卷二二九《吴中行传》,第5999页。

(31)张廷玉等:《明史》卷二○二《丁汝夔传》,第5392页。

(32)张廷玉等:《明史》卷二二六《海瑞传》,第5931页。

(33)张廷玉等:《明史》卷二○八《汪应轸传》,第5487页。

(34)张廷玉等:《明史》卷二○四《翟鹏传》,第5383页。

(35)张廷玉等:《明史》卷二六六《成德传》,第6868页。

(36)张廷玉等:《明史》卷三○五《李芳传》,第7800页。

(37)张廷玉等:《明史》卷三○六《克新传》,第7859页。

(38)张廷玉等:《明史》卷二九七《何麟传》,第7606页。

(39)张廷玉等:《明史》卷一六二《廖庄传》,第4414页。

(40)张廷玉等:《明史》卷二四八《李若星传》,第6421页。

(41)张廷玉等:《明史》卷一七九《庄昶传》,第4754页。

(42)张廷玉等:《明史》卷二○六《陆粲传》,第5449页。

(43)张廷玉等:《明史》卷一九五《王守仁传》,第5160页。

(44)张廷玉等:《明史》卷二○五《张经传》,第5408页。

(45)张廷玉等:《明史》卷二《太祖本纪》,第40页。

(46)张廷玉等:《明史》卷一八六《张泰传》,第4940页。

(47)张廷玉等:《明史》卷十四《宪宗本纪二》,第175页。

(48)张廷玉等:《明史》卷二○九《杨允绳传》,第5544页。

(49)张廷玉等:《明史》卷一七九《崔桐传》,第4762页。

(50)张廷玉等:《明史》卷二○九《丁汝夔传》,第5389页。

(51)张廷玉等:《明史》卷二一六《叶应骢传》,第5443页。

(52)张廷玉等:《明史》卷二○○《郭宗皋传》,第5298-5299页。

(53)张廷玉等:《明史》卷一八八《蒋钦传》,第4982-4983页。

(54)张廷玉等:《明史》卷一三二《朱亮祖传》,第3860页。

(55)张廷玉等:《明史》卷九五《刑法志三》,第2330页。

(56)张廷玉等:《明史》卷九五《刑法志三》,第2330页。

(57)张廷玉等:《明史》卷一八八《刘蒨传》,第4973页。

(58)张廷玉等:《明史》卷二百十《厉汝进传》,第5555页。

(59)张廷玉等:《明史》卷九五《刑法志三》,第2331-2332页。

(60)张廷玉等:《明史》卷二一○《徐学诗传》,第5554页。

(61)张廷玉等:《明史》卷二○九《杨最传》,第5516页。

(62)张廷玉等:《明史》卷一八八《涂桢传》,第4985页。

(63)朱国桢:《涌幢小品》,第223页。

(64)张廷玉等:《明史》卷一八二《刘大夏传》,第4844页。

(65)张廷玉等:《明史》卷一九二《郑本公传》,第5099页。

(66)张廷玉等:《明史》卷一七九《崔桐传》,第4762页。

(67)张廷玉等:《明史》卷二○四《丁汝夔传》,第5392页。

(68)张廷玉等:《明史》卷三○七《沈政传》,第7883页。

(69)张廷玉等:《明史》卷一六五《姜昂传》,第4476页。

(70)张廷玉等:《明史》卷二○九《薛宗铠传》,第5522页。

(71)张廷玉等:《明史》卷二五一《文震孟传》,第6496页。

(72)张廷玉等:《明史》卷一六八《陈循传》,第4514页。

(73)张廷玉等:《明史》卷一九二《余翱传》,第5098页。

(74)张廷玉等:《明史》卷二五五《黄道周传》,第6599页。

(75)张廷玉等:《明史》卷一九一《丰熙传》,第5071页。

(76)张廷玉等:《明史》卷二《太祖本纪》,第40页。

(77)张廷玉等:《明史》卷二○二《刘讱传》,第5333页。

(78)张廷玉等:《明史》卷二○四《丁汝夔传》,第5392页。

(79)张廷玉等:《明史》卷一八八《陆昆传》,第4979页。

(80)张廷玉等:《明史》卷二三五《王德完传》,第6133页。

(81)张廷玉等:《明史》卷二○七《硃制传》,第5464页。

(82)张廷玉等:《明史》卷一八八《吕翀传》,第4973页。

(83)张廷玉等:《明史》卷二三三《孟养浩传》,第6078页。

(84)张廷玉等:《明史》卷一八八《陆昆传》,第4979页。

(85)张廷玉等:《明史》卷二○九《顾存仁传》,第5517页。

(86)张廷玉等:《明史》卷二四五《万燝传》,第6368页。

(87)张廷玉等:《明史》卷二○九《沈束传》,第5352页。

(88)张廷玉等:《明史》卷二○九《杨继盛传》,第5541页。

(89)张廷玉等:《明史》卷三○五《李芳传》,第7800页。

(90)《马克思恩格斯全集》第1卷,北京:人民出版社1995年,第414页。

(91)《马克思恩格斯全集》第1卷,第411页。

(92)钱穆:《国史大纲》,北京:商务印书馆,1996年,第380页。

(93)邹博主编:《四库全书精华》之《经部》(1)之《论语·泰伯》,北京:线装书局,2011年,第105页。

(94)郑玄等:《周礼·仪礼·礼记》,长沙:岳麓书社,1989年,第529页。

(95)张廷玉等:《明史》卷九五《刑法志三》,第2330页。

(96)张廷玉等:《明史》卷二四三《邹元标传》,第5860页。

(97)王夫之:《读通鉴论》,北京:中华书局,2013年,第502页。

(98)栾保群:《廷杖三题——孟森〈明清史讲义读后〉》,《书屋》2005年第4期。

(99)张廷玉等:《明史》卷二二九《吴中行传》,第5999页。

(100)张廷玉等:《明史》卷二一九《吴中行传》,第5999页。

(101)孟森:《明清史讲义》,上海:上海古籍出版社,2002年,第82页。

(102)宋华政:《圣德与臣节:廷杖所见明代君臣之间的名誉博弈》,《齐鲁师范学院学报》2021年第3期。

(103)张廷玉等:《明史》卷一八八《蒋钦传》,第4982页。

(104)张廷玉等:《明史》卷二○九《杨继盛传》,第5541页。

(105)牟复礼、崔瑞德:《剑桥中国明代史》,北京:中国社会科学出版社,1992年,第590页。

(106)沈德符:《万历野获编》卷十八《刑部》,北京:中华书局,2012年,第273页。

(107)于慎行:《谷山笔廛》,北京:中华书局,2007年,第150页。

(108)丁国祥:《廷杖下的明代士林精神走向》,《苏州大学学报(哲学社会科学版)》2013年第6期。

(109)转引自谈静:《明代廷杖制度浅析》,第13页。

(110)张廷玉等:《明史》卷一六二《史可法传》,第4407页。

(111)张廷玉等:《明史》卷九五《刑法志三》第2337页。

(112)丁国祥:《廷杖下的明代士林精神走向》,《苏州大学学报(哲学社会科学版)》2013年第6期。

(113)吴伟业:《鹿樵纪闻》(下卷),北京:北京古籍出版社,2002年,第415页。

(114)牟复礼、崔瑞德:《剑桥中国明代史》,第590页。

(115)周东平:《中国法制史》,厦门:厦门大学出版社,2007年,第351页。

(116)张廷玉等:《明史》卷一八一《刘健传》,第4816页。

(117)孙承泽:《春明梦余录》(下册),北京:北京古籍出版社,1989年,第1049页。

(118)徐忠明:《案例、故事和明清时期的司法文化》,北京:法律出版社,2006年,自序第1页。