邹兵建:条件说的厘清与辩驳

邹兵建摘 要 作为刑法因果关系领域的通说理论,条件说受到了条件说无用论、条件说错误论以及条件说宽松论的批评,但这些批评意见都难以成立。是否有助于查明因果关系,并不是评价包括条件说在内的刑法因果关系理论的合理标准。条件公式的确会在假定因果关系和择一因果关系的场合得出错误结论,但条件公式不等于条件说判断公式,而条件说判断公式可以在上述两种场合得出正确结论。条件说可以区分为积极条件说和消极条件说,积极条件说的确存在过于宽松的问题,但目前在理论上占据通说地位的消极条件说并不存在这个问题。

关键词 条件说 条件公式 条件说判断公式 假定因果关系 择一因果关系

一、问题的提出

在结果犯的场合,欲追究行为人故意犯既遂或过失犯成立的责任,不仅要求其实施了该当构成要件的行为,而且还要求其行为与特定结果具有刑法学上的因果关系。一直以来,刑法因果关系问题都是刑法教义学中最具争议性的问题之一。为了解决刑法因果关系问题,理论上发展出来了条件说、原因说、偶然因果关系说、必然因果关系说、相当因果关系说、客观归责理论等众多学说。[1]在这些理论学说之中,历史最为悠久的,当属条件说。条件说有两点基本主张:其一,对于结果的发生不可或缺的条件就是原因,本文称之为“必要条件论”;其二,所有的必要条件对于结果而言具有同等价值,本文称之为“等价值论”。为了判断一个因素是否为引起结果发生的必要条件,理论上提出了“若无前者,则无后者”的条件公式(CSQN公式),亦即英美刑法学者所说的“but-for公式”。

条件说一经提出,很快便取得了理论上的通说地位,并且在司法实践中备受推崇。它不仅得到了德日刑法理论和司法实践的支持,[2]而且也受到了英美刑法学者的拥护,[3]甚至被直接规定在美国的《模范刑法典》之中。[4]在我国,条件说受到了越来越多学者的认可,[5]而且开始在司法实践中得到适用。[6]可以说,放眼德日、英美以及我国的刑法理论与司法实践,如果要在因果关系这一充满争议的领域中找一个底线共识的话,恐怕有且仅有条件说了。

但是,理论上对条件说并不是没有批评。相反,自条件说问世以来,学界对它的批评从未停止过。总体上看,理论上的批评意见可以归结为以下三点:第一,条件说在查明刑法因果关系的过程中不能提供任何帮助,本文称之为“条件说无用论”;第二,条件说在假定因果关系、择一因果关系的场合会得出错误结论,本文称之为“条件说错误论”;第三,条件说会不当地扩大刑事责任的范围,本文称之为“条件说宽松论”。在上述三种批评意见的基础上,学界发展出了原因说、相当因果关系说、客观归责理论等其他理论学说。可以说,在一定程度上,正是学界对条件说的上述批评,主导了刑法学在因果关系领域的理论走向。

理论研究的推进离不开学术批评,而客观公允的批评需要建立在正确理解批评对象的基础之上。笔者以为,目前刑法学界,无论是条件说的支持者,还是条件说的反对者,对条件说中的关键性问题都未能展开充分讨论,以致反对者对条件说的批评存在不切之处,而支持者为条件说作的辩护也无法自圆其说。有鉴于此,下文将以上述三个批评意见为线索,对有关争点逐一展开分析,以期揭示条件说的本质内涵,还原条件说的理论本貌,促进学界对条件说乃至整个刑法因果关系理论的研究。

二、对条件说无用论的审视

条件说无用论认为,条件说只能适用于已经被查明的因果关系之中,它对于因果关系的查明本身发挥不了任何作用。[7]如果不能对这个严厉的指责进行有效地回应,条件说就面临着被全盘否定的危险。本文认为,要从根本上回应条件说无用论的批评,需要回答以下三个问题:(1)条件说是否确如它的反对者所批评的那样在查明因果关系的过程中不能发挥任何作用?(2)如果条件说的确不能为因果关系的查明提供任何帮助,是否就意味着它没有理论价值?(3)如果条件说并非毫无作用,那么其理论价值何在?以下围绕这三个问题展开分析。

(一)条件说无助于因果关系的查明

条件说能否在查明因果关系的过程中提供帮助?不妨在最简单的案件中来讨论这个问题。在甲开枪打死乙的案件中,运用条件说判断因果关系,调查者会宣称,“如果甲不开枪打乙,乙就不会死,因而甲的行为和乙的死亡结果之间具有因果关系。”对于这句话,可以提出两个问题。其一,为什么由“如果甲不开枪打乙,乙就不会死”可以推导出“甲的行为和乙的死亡结果之间具有因果关系”?其二,凭什么认为“如果甲不开枪打乙,乙就不会死”?前者追问的是条件说适用结论的正确性,后者追问的是条件说的适用前提。对于前一个问题,本文将会在第三部分展开分析,这里暂且不论。在这里,着重分析后一个问题。

“如果甲不开枪打乙,乙就不会死”是一个条件句。其中,“甲不开枪打乙”是前提,“乙不会死”是结论。而无论是它的前提,还是它的结论,在现实生活中都没有发生过。事实情况是,甲开枪打了乙,而且乙也死了。在现实生活中,“我们没有办法让历史倒退,我们无法改变其中的一个因素并让一切重新来过。”[8]既然如此,调查者凭什么断言“如果甲不开枪,乙就不会死”呢?

本文认为,调查者之所以能够做出上述判断,是因为其掌握了以下三条背景信息:其一,开枪可以打死人;其二,甲对乙开了枪;其三,在当时特定的场合,除了甲的开枪行为,没有其他的可能导致乙死亡的因素。不难发现,第一条背景信息是关于自然法则的,而后两条背景信息是关于具体的事实经过的。可见,只有同时掌握了有关自然法则的信息和有关具体的事实经过的信息,调查者才能做出“如果A不…,B就不会…”的判断,进而才能适用条件说。一方面,调查者如果没有掌握相关的自然法则,根本无法运用条件说判断因果关系。例如,调查者若对某种药物的性能缺乏全面了解,就无法判断如果孕妇没有服用这种药物,新生儿是否依然会畸形。[9]另一方面,调查者即便掌握了相关的自然法则,如果不了解具体的事实经过,也无法运用条件说找出导致结果发生的原因。例如,甲乙二人在相互不知情的情况下同时朝丙开枪射击,其中一枪打中丙的要害致其死亡,另一枪则没有打中。尽管开枪射击可以致人死亡这个自然法则是众所周知的,但如果调查者不清楚到底是谁的子弹打中了丙,就无法将丙的死亡结果归责于甲乙二人中的任何一人。[10]

那么,适用条件说所需要的背景信息是通过哪些途径获得的呢?自然法则可以分为一般性的自然法则和前沿性的自然法则。对于一般性的自然法则,依靠日常生活常识就足以了解;对于前沿性的自然法则,则需要向相关领域的专家请教咨询。而具体的事实经过的获知,主要依靠目击者的直接观察,但在有些情况下还需要借助于医学检验。不难发现,这些信息的获取途径与条件说没有任何关系。

综上可知,在具体的案件中,为了查明因果关系,调查者既需要了解相关的自然法则,又需要知道具体的事实经过。在刑法理论上,前者被称为“一般因果关系”,后者被称为“具体因果关系”。[11]而这两个方面信息的掌握,主要依靠生活常识、直接观察、医学检验乃至科学研究,与条件说无关。就此而言,条件说的确在查明因果关系的过程中不能提供任何帮助。

(二)是否有助于查明因果关系不是评价刑法因果关系理论的合理标准

尽管上文确认了条件说对于因果关系的查明不能提供任何帮助,但就此断言条件说是无用的学说,还为时过早。关键的问题在于,能否为因果关系的查明提供帮助,是不是一个评价条件说有无价值的合理标准?本文认为,答案是否定的。

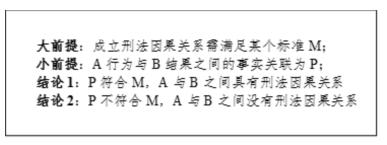

纵观自然科学与社会科学的各个领域,每个理论的提出,都有对其功能的预设。而判断某一理论是否有用,要以其被预设的功能为标准。同理,评价条件说是否有用,要以其被预设的功能为标准。那么,条件说被预设的功能是什么呢?考虑到条件说是众多刑法因果关系理论学说中的一个,这个问题可转化为:刑法因果关系理论学说的预设功能是什么呢?一般认为,刑法因果关系理论学说的功能在于指导刑法因果关系的判断。这当然没错,但还不够精确。本文认为,从形式逻辑上看,刑法因果关系的判断是一个三段论的推理过程。一方面,调查者需要掌握刑法因果关系成立的标准(大前提);另一方面,调查者还须查明行为与结果之间的事实关联(小前提)。只有这两个条件同时具备,调查者才能将行为与结果之间的事实关联与刑法因果关系的成立标准进行比对,“目光在事实与规范之间来回流转”,从而判断行为与结果之间是否具有刑法上的因果关系。(如图1)

图1:刑法因果关系的判断过程

显然,在上述三段论中,刑法因果关系理论发挥作用的场域是其中的大前提。由此可见,刑法因果关系理论被预设的功能是,为刑法因果关系是否成立的判断提供一种理论上的标准。因此,评价它是否有用的标准应该是,它提供的判断标准是否是一个合理的、有价值的标准。至于对行为与结果之间事实关联的查明,亦即上述三段论中的小前提,则有赖于调查者对相关自然法则的掌握和对具体事实经过的知悉。正如罗克辛所指出的,“在人们存在怀疑时,因果关系从来不会通过什么公式,而永远都是仅仅只能通过准确的自然科学方法(主要是实验)来加以证明。”[12]正是因此,刑法因果关系理论不能为事物之间的事实关联的查明提供任何帮助。不仅条件说是这样,其他的学说例如合法则的条件说、相当因果关系说、客观归责理论同样也是如此。对照上述三段论,不难发现,条件说无用论错误地将评价上述三段论中的小前提的标准(能否在查明因果关系的过程中发挥作用)作为评价上述三段论中的大前提的标准,从而在评价标准上犯了张冠李戴的错误。这正是条件说无用论不能成立的根本原因之所在。

(三)条件说的价值在于以科学的标准避免罪刑擅断

要从根本上回应学界对条件说理论价值的质疑,还需要从正面回答,条件说的理论价值究竟是什么?现代刑法学普遍认为,必要条件关系的判断为行为人的责任范围划定了最大边界。这个观点也与日常生活经验相吻合。很难想象,司法者会将一个不利的后果归责于一个并非属于引发该结果的必要条件的行为。如此看来,条件说似乎只是重申了早已为日常生活观念所认可的观点,其内容固然正确,但没有任何新意,不免有沦为“正确的废话”之嫌。那么,条件说到底有没有价值?如果有,它的价值究竟体现在哪里?

尽管以条件说指导刑法因果关系的判断已成了现代刑法学的共识,但从人类追究刑事责任的漫长历史来看,无论是条件说,还是因果关系的判断,都不是从来就有的。梳理刑法归因归责模式的嬗变历程可知,在相当长的一段时间里,人类对刑事责任的追究都处于“有归责无归因”的模式。在这种模式下,司法者或者根据被审判者在经受水刑、火刑或其他形式的神意审判下的身体症状来决定其是否有罪(神意审判),或者根据一些外在的客观特征来决定行为人是否要为结果负责(保辜制度、一年零一天规则),或者甚至只要结果发生了,就要追究某些人或动物甚至是没有生命的物体的责任(结果责任论)。[13]

19世纪以来,随着自然科技日益发展,人类逐步进入了“科学技术世纪”。自然科技的巨大进步在给人类的物质生活带来极大便利的同时,也引发了实证主义哲学思潮的兴盛。作为社会科学的一个分支,

刑法学也深受这一哲学思潮的影响,从而走上了自然科学主义的道路。[14]此时,刑法对构成要件要素的认识是自然科学的、实证主义的、自然主义的。[15]在这个背景下,不仅因果关系成了构成要件中的一个要素,而且条件说被创立出来,成为指导判断刑法因果关系是否成立的通说观点。由此可以清晰看出,条件说旨在为刑法因果关系的判断提供一种科学的标准,从而避免罪刑的擅断。

以科学的标准判断因果关系,一方面意味着其可以随着科学的发展而不断进步,另一方面也意味着承认它的有限性:在既有的科学知识不能明确肯定因果关系的场合,就应该得出否定的结论。这一思想暗合了罪疑从无的法治精神,有利于人权的保障。本文认为,这才是条件说的核心价值之所在。

现代刑事法律的精神在于遏制国家对公民的不当追诉,保障公民的人权与自由。如果说罪刑法定原则致力于在规范的层面保护公民的行为免受事后颁布的法律规范约束的自由,那么条件说就致力于在事实的层面确保公民不会因为自己的行为与结果之间存在某种不能被科学知识所证实的关联而受到刑事追究,二者分别从规范和事实两个层面保障犯罪嫌疑人、被告人的人权和自由。既然罪刑法定原则已被奉为现代刑事法治的圭臬,那么条件说能够一直维持其通说地位,也就合情合理了。值得特别注意的是,即便是在当代社会,在追究刑事责任的过程中恪守条件说所要承受的压力丝毫没有减轻。迫于用刑法干预社会的强烈冲动,[16]很多学者尝试用包装后的观点学说去突破条件说,这也是值得警醒的。也正是因此,条件说不仅在历史上具有重要意义,而且在当下也仍有不可低估的价值。

三、对条件说错误论的剖析

条件说错误论认为,在假定因果关系场合和择一因果关系场合,行为人的行为和结果之间的关系并不符合条件公式的要求,但它们之间却又明显存在因果关系,由此说明条件公式在这两个场合不能得出正确结论,进而说明条件说在这两个场合不能得出正确结论。那么,条件说错误论的批评意见有没有道理呢?本文认为,要回答这个问题,需要分三步进行思考:(1)条件公式是否会在假定因果关系的场合得出错误结论?(2)条件公式是否会在择一因果关系的场合得出错误结论?(3)如果前两个问题的答案都是肯定的,需要继续追问的是,条件公式和条件说是不是同一回事?如果它们不是同一回事,是否可以由条件公式错误论直接推导出条件说错误论?以下围绕这三个问题展开分析。

(一)条件公式在假定因果关系场合会得出错误结论

假定因果关系是指,某个不法行为导致了一个结果的发生,但如果没有这个行为,相同的结果也会由其他的行为或事件引发时,其他的行为或事件与该结果之间的关系。相应地,假定因果关系的场合就是指存在假定因果关系的场合。[17]例如,B想逃往国外,A追至机场将其枪杀,而B本来要乘坐的飞机起飞后遭遇空难,乘客无一生还(以下简称“机场枪杀案”)。其中,B死于空难属于假定因果关系,而该案则属于假定因果关系的场合。

不难发现,在假定因果关系的场合,特定结果的发生不可避免。尽管如此,理论上普遍认为,应当将特定结果的发生归责于行为人的不法行为。[18]其背后的道理在于,刑法保护法益的方法不是在具体的个案中将法益受损的现实结果与假定结果进行比较衡量,从而惩罚那些加重了损害程度的行为,而是由立法者根据日常经验和一般观念事先将那些很可能或必然侵犯他人法益的行为规定于刑法中加以明文禁止,从而确立一般性的行为规范。[19]而顺利归责的前提是顺利归因,既然要将结果归责于行为人的不法行为,当然此前就要将结果归因于行为人的不法行为。因而理论上普遍认为,在假定因果关系的场合,行为人的不法行为与特定结果之间具有因果关系。这也符合人们在日常生活中的直观判断——“一个事实上的发生过程,并不会因为存在一个有可能代替它但实际上并未代替它的发生过程的存在,而消失自己的存在和作用”。[20]然而,在假定因果关系的场合,即便没有行为人的不法行为,特定的结果也仍然会出现,行为人的不法行为和特定结果之间并不存在“若无前者则无后者”的关系。运用条件公式判断其中的因果关系,就不得不认为,行为人的行为和特定结果之间没有因果关系,从而与通说结论相悖。据此,批评者认为,在假定因果关系的场合,运用条件公式判断因果关系会得出错误结论。

针对上述批评,条件说的支持者做出了一定的辩解。从总体上看,他们的辩解主要有两种思路。但在本文看来,这两种辩解都没有取得成功。

第一种辩解思路是,从原因的特定性出发,主张运用条件公式时只能考虑“那些仍然保留的、事实上也已经完成的情节”,而不得添加假设情况。[21]不妨将这种辩解思路称为“特定原因说”。按照特定原因说,假定原因不能被纳入到条件公式的考虑范围之内,从而可以确保条件公式在假定因果关系场合的正确性。例如,在“机场杀人案”中,不考虑“B死于飞机失事”这个假设的情况,那么,如果没有A的杀人行为,B便不会死,它们之间的关系符合条件公式的要求,由此可以肯定A的行为与B的死亡结果之间存在因果关系。但是,对于为什么不能添加假设情况,特定原因说始终无法给出充足的理由。事实上,在“若无前者则无后者”的条件公式中,“若无前者”本身就是一种事实上不存在而被添加进去加以取代既有事实的假设情况。[22]如此看来,特定原因说主张仅将事实上已经完成的情节纳入条件公式的考察范围,实际上已经放弃了条件公式。[23]

第二种辩解思路是,立足于结果的具体性,主张运用条件公式判断因果关系时,所需考察的结果是特定的、具体的结果而非抽象的结果。[24]不妨将这种辩解思路称为“具体结果说”。根据具体结果说,在假定因果关系的场合,可以通过否定假定结果与现实结果在具体层面上的同一性来确保条件公式得出正确结论。譬如,在“机场枪杀案”中,如果A没有枪杀B,B也会因空难而死。在该案中,现实结果(B死于枪杀)与假定结果(B死于空难)无论是在自然意义上(死亡的时间、方式、痛苦程度)还是在社会意义(法律性质)上都迥然不同。对于该案运用条件公式,不是要问,如果没有A的行为B会不会死;而是要问,如果没有A的枪杀,B会不会死于枪杀。显然,答案是否定的,从而可以肯定A的行为与B的死亡结果之间具有因果关系。

应当说,具体结果说有一定的说服力。它正确地揭示了,假定因果关系中的“相同结果”,是指抽象层面上的相同结果而非具体层面上的相同结果。在大多数情况下,运用具体结果说可以避免条件公式在假定因果关系的场合得出错误结论。尽管如此,具体结果说并非无懈可击,它主要存在以下两个方面的问题。一方面,它会将很多琐碎的情况理解为结果的具体形态,从而将很多无关的行为纳入到导致该具体结果发生的原因范围之中。[25]例如,行为人甲在一个红色的房间将乙杀害,按照具体结果说,房间墙壁的颜色也将成为具体结果所需考虑的因素,因为,乙是死于红色的房间而非其他颜色的房间。如此一来,粉刷匠的行为就会成为导致这个具体结果发生的原因之一。而这个结论显然是不能被接受的。[26]另一方面,在现实结果与假定结果在具体层面上也完全一致的场合,具体结果说无法避免条件公式得出错误结论。尽管假定因果关系的成立仅仅要求现实结果和假定结果在抽象层面保持一致即可,但这并不意味着,在假定因果关系的场合,绝对不会出现现实结果和假定结果在具体层面也保持一致的情形。为了说明这种情形的存在,不妨试举一例:医生甲制定了一份将于第二天被处以枪决的精神病者名单,如果甲不制定该名单,其他医生也会在同一天制定一份内容完全相同的名单(以下简称“名单案”)。在“名单案”中,无论是由甲制定这份名单,还是由其他医生制定这份名单,最后的结果都是名单上的精神病人将于第二天被枪决。现实结果与假想结果无论是在自然意义上还是在法律意义上都完全相同。在这个场合,运用条件公式判断因果关系,就不得不认为,甲的行为与名单上的精神病人被枪决的结果之间没有因果关系,而这个结论显然是错误的。

(二)条件公式在择一因果关系场合会得出错误结论

择一因果关系是指,两个以上能够单独导致结果发生的行为,在各个行为人没有意思联络的情况下,作用在一起导致了结果的发生时,各个行为和结果之间的关系。相应地,择一因果关系的场合就是指具有择一因果关系的场合。理论上常举的例子有:M、N二人在没有意思联络的情况下同时向P开枪,两颗子弹都打中了P的心脏,P当场死亡。事后查明,其中任何一颗子弹都足以使P当场毙命(以下简称“双枪案”)。[27]又如,甲乙二人在没有意思联络的情况下先后向被害人丙的水杯中投下了足以致死的毒药,被害人喝下杯中之水后死亡。事后查明,丙的死亡时间并未因乙的投毒行为而提前(以下简称“投毒案”)。[28]

理论上普遍认为,在择一因果关系的场合,任何一个行为与结果之间都具有因果关系。一方面,在择一因果关系的场合,每一个行为都发挥了真实的作用。既然如此,就应当肯定它们与结果之间具有因果关系。另一方面,与累积因果关系场合中的行为人相比,择一因果关系场合中的行为人实施了更加危险的行为。既然理论上毫无异议地肯定了累积因果关系场合中的行为与结果之间具有因果关系,那么就更应该肯定,在择一因果关系的场合,各个行为和结果之间都具有因果关系。[29]然而,在择一因果关系的场合,取消其中任何一个行为都不妨碍结果发生,各行为和结果之间没有“若无前者则无后者”的关系。运用条件公式判断其中的因果关系,就不得不认为,各个行为和结果之间都没有因果关系。据此,批评者认为,在择一因果关系的场合,运用条件公式会得出错误结论。

为了回应上述批评,条件说的支持者做了一定的辩解。从总体上看,他们的辩解主要有三种思路。但是笔者认为,这三种辩解思路都没有足够的说服力。

第一种辩解思路是,否认司法实践中存在真正的择一因果关系的场合,从而使上述批评失去现实目标。不妨将这种思路称为“择一因果关系否认说”。该说认为,成立择一因果关系的场合,需要同时满足两个条件,其一是任何一个行为都发挥了作用,其二是取消掉其中的任何一个行为都不妨碍相同结果的发生。但是,这两个条件本身在逻辑上是相互矛盾的。具体而言,某个行为发挥了真实的作用,就意味着,如果没有这个行为,结果会有所不同;同理,取消掉某个行为之后相同的结果仍然会出现,就说明,这个行为根本就没有发挥真实的作用。由此可见,择一因果关系的场合是理论上构想出来的,它不可能出现于真实的司法实践之中。[30]不难发现,择一因果关系否认说的依据在于这样一个前提性认识:一个行为若发挥了真实作用,就一定会体现在具体的结果上。在本文看来,这个前提性认识是片面的。因为,在司法实践中,完全有可能出现这种情况:一个行为发挥的作用没有体现在具体的结果上,而只体现在结果发生的过程上。在这种情况下,有成立择一因果关系场合的余地。为了说明这种情况的存在,不妨对上文提及的“投毒案”作如下修改:甲在丙的空水杯中倒入了100毫升被掺入了某种有毒物质的水,尔后,乙在对甲的行为毫不知情的情况下,继续向丙的水杯中倒入了100毫升被掺入某种有毒物质的水。并且,甲所倒之水中的有毒物质和乙所倒之水中的有毒物质无论是在种类上还是在数量上都完全相同。最后,丙喝了其杯中50毫升的水后,中毒身亡(以下简称“新投毒案”)。显然,在“新投毒案”中,甲乙二人的投毒行为都发挥了作用,但是,取消其中任何一人的行为,结果依然会发生,因而“新投毒案”属于择一因果关系的场合。而“新投毒案”与“投毒案”的区别在于,乙的投毒行为所发挥的作用没有体现在丙中毒的结果上,而是体现在丙中毒的过程上。可见,在一个行为所发挥的作用仅体现在结果发生的过程之中时,有成立择一因果关系场合的余地。

第二种辩解思路认为,在择一因果关系的场合,不仅要对各个行为做逐一的检验,而且还要对它们做整体性的检验:如果取消掉其中任何一个行为,结果仍然会发生,而取消掉所有行为,结果便不再发生,那么所有行为与结果之间都有因果关系。[31]不妨将这种辩解思路称为“整体检验说”。整体检验说是目前理论上的通说观点。运用该说考察“新投毒案”:取消任何一个投毒行为丙的死亡结果都无法避免,但同时取消甲乙二人的投毒行为丙便不会死,完全符合整体检验说的两个要求。由此可以确定,在该案中,甲乙二人的投毒行为都是导致丙死亡的原因。诚然,采用整体检验说的思路,可以确保条件公式在择一因果关系的场合得出正确结论。但问题是,整体检验说本身的理论依据何在?如果甲乙二人属于共犯,当然可以对他们的行为做整体的检验。可是,在择一因果关系的场合,甲乙二人对彼此的行为互不知情,不可能构成共犯。在这种情下,为何可以对甲乙二人的行为做整体的检验?其理由只能是,若不作这种检验,条件公式就会得出错误结论。由此可见,整体检验说只不过是一种权宜之策而已。[32]此外,如果动辄采用整体检验说,势必会将很多无关的条件也纳入到原因范围之中,从而导致条件关系范围的不当扩大。[33]

第三种辩解思路没有尝试去修改条件公式在择一因果关系场合所得出的结论,而是试图为这个结论本身提供辩护。这种思路认为,从结果避免可能性的角度出发,否定择一因果关系场合中的行为人的不法行为与结果之间存在因果关系,并无不妥。[34]不妨将这种思路称为“因果关系否定说”。因果关系否定说的理由在于,刑法的任务在于回避可以回避的利益损害(所谓人祸),至于那些人所无法回避的利益损害(所谓天灾),并不是刑罚所要预防的范围。在择一因果关系的场合,结果的发生无可避免,此时要求行为人为结果负责没有任何意义。[35]因果关系否定说的辩解思路看似有道理,但实际上站不住脚。如果认为这种辩解思路是行得通的,那么,基于同样的逻辑,就不得不认为,在假定因果关系的场合,由于结果的发生是不可避免的,行为人的不法行为与结果之间也没有因果关系,而这个结论显然是不能被接受的。对此,上文在考察假定因果关系时已有详细讨论,此不赘述。本文认为,因果关系否定说之所以不能成立,其根本原因在于:只有在过失犯与不作为犯的领域,才需要考虑结果避免可能性问题;而在故意的作为犯领域,根本无需讨论结果避免可能性问题。[36]而择一因果关系的场合完全可以发生在故意的作为犯领域。因此,尝试从结果避免可能性的角度为条件公式提供辩解的因果关系否定说是不能成立的。

(三)由条件公式错误论推导不出条件说错误论

根据上文的分析可知,在假定因果关系和择一因果关系的场合,运用条件公式判断因果关系会得出错误结论。换言之,条件公式错误论是成立的。需要继续思考的是,条件公式和条件说是不是同一回事?进而,由条件公式错误论能否直接推导出条件说错误论?

以往学界绝大多数学者理所当然地将条件说和条件公式完全等同起来。[37]但在本文看来,对二者关系作这种理解恐怕是有问题的。当然,条件说是一种刑法因果关系理论学说,条件公式是一种判断公式,它们二者不可能完全相同。上文已述,条件说有必要条件论和等价值论两大基本主张。显然,条件公式只能反映其中的必要条件论的要求,而无法反映等价值论的要求。在这个意义上,条件说和条件公式当然不可能完全相同。不过,本文在这里所说的条件公式和条件说之间的不同,不是指上述意义上的不同,而是说,条件公式不能准确反映必要条件论的要求,换言之,条件公式和条件说真正的判断公式并不是同一回事。为了方便论述,下文将“条件说真正的判断公式”简称为“条件说判断公式”。众所周知,条件说是由奥地利学者格拉泽(Julius Glaser)创立的,相应地,条件说判断公式的内容也应根据格拉泽关于条件说的论述来确定。

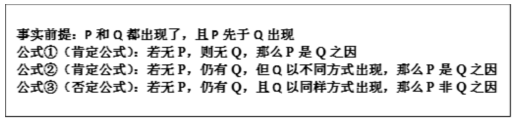

条件公式和条件说判断公式的不同,首先可以从创立者和创立时间上看出来。条件说(条件说判断公式)是在1858年由格拉泽创立的;而条件公式则是在1910年由德国帝国法院的法官在一个判例(RGSt44,137)中首次提出来的。[38]当然,条件公式和条件说判断公式之间的不同,主要还是体现它们各自的内容上。理论上通常将条件公式表述为:“若无前者则无后者,那么,前者便是后者之因。”用字母表示,就是:“若无P则无Q,那么P为Q之因”。在理解条件公式时,需要注意两点。其一,适用“若无P则无Q,那么P为Q之因”的一个前提是,在现实情况中,P和Q都出现了,且P先于Q出现。其二,“若无P则无Q,那么P为Q之因”只是肯定公式,而条件公式除了有肯定公式之外,还有否定公式。条件公式的否定公式为,“若无P仍有Q,那么P非Q之因”。据此,条件公式的完整形式如下(见图2)。

图2:条件公式

那么,条件说判断公式的内容是什么呢?1858年,格拉泽发表了《奥地利刑法专论》一文,首次提出了条件说。在该文中,格拉泽指出:

对于因果关系的考察,存在着一种可靠的支撑点:人们试图在事件的总和中想象所谓的发起者是完全不存在的,然而,只要证明了结果仍然会出现并且中间原因的次序仍然存在着,那么就可以确定,这个构成行为及其结果是不能追溯到这个自然人的影响上去的。相反,如果表明,一旦可以想象在事件发生的地点,只要这个自然人不存在,这个结果就根本不能出现,或者,它将以完全不同的方式出现(着重号为引者所加),那么,人们就应当能够以完全肯定的理由宣布,这个结果是由他的活动的作用产生的。[39]

由这段话可知,格拉泽认为,判断行为人的行为结果和结果之间有无因果关系,在假想行为人的行为不存在后,既要看相同的结果是否会出现,还要看结果出现的方式是否相同。如果相同的结果没有出现,或者虽然相同的结果出现了,但却是以不同的方式出现的,那么就可以肯定行为人的行为是导致结果发生的原因。只有在相同的结果以相同的方式再次出现时,才能否认行为人的行为是该结果的原因。[40]据此,可以将条件说判断公式概括如下(见图3)。

图3:条件说判断公式

比较条件公式与条件说判断公式,不难发现它们之间存在以下两点区别。其一,判断所需考察的因素不完全相同。运用条件公式判断因果关系,只需考察结果是否会出现;而运用条件说判断公式判断因果关系,不仅要考察结果是否会出现,而且还要考察结果以何种方式出现。其二,判断规则有所不同,具体体现在“若无P,仍有Q”的场合。条件公式认为,在这个场合,行为人的行为和结果之间没有因果关系。而条件说判断公式认为,在这个场合,需要结合结果出现的方式判断因果关系:如果结果是以相同方式出现的,那么行为人的行为和结果之间就没有因果关系;反之,如果结果是以不同方式出现的,那么行为人的行为和结果之间就有因果关系。

既然条件公式和条件说判断公式不是同一回事,当然就不能由条件公式错误论直接推导出条件说错误论。至于条件说错误论到底能否成立,关键要看,条件说判断公式在假定因果关系和择一因果关系的场合是否会得出错误结论。

先来看假定因果关系的场合。以上文已提及的“名单案”为例,在该案中,现实结果和假定结果都是名单上的精神病人第二天被枪决,这两个结果无论是在抽象层面上还是在具体层面上都完全相同。不过,在结果发生的方式上,这两个结果有所不同。具体而言,现实结果是经由甲制定名单而发生的,而假定结果却是经由其他医生制定名单而发生的。对该案适用条件说判断公式,就会认为,如果没有医生甲的行为,相同的结果仍然会发生,但相同结果是以不同的方式发生的,因而可以肯定甲的行为和结果之间具有因果关系。由此说明,在假定因果关系的场合,条件说判断公式可以得出正确结论。

再来看择一因果关系的场合。以上文提及的“新投毒案”为例:在该案中,现实结果和假定结果都是丙喝了杯中50毫升的毒水后中毒身亡,两个结果无论是在抽象层面上还是在具体层面上都完全相同。不过,在结果发生的方式上,这两个结果有所不同。具体而言,现实结果是通过丙喝下200毫升毒水中的50毫升而发生的,而假定结果是通过丙喝下100毫升毒水中的50毫升而发生的。对该案适用条件说判断公式,就会认为,如果没有甲的投毒行为,相同的结果仍会以不同的方式而发生;同样的道理,如果没有乙的投毒行为,相同的结果也会以不同的方式而发生。因此,无论是甲的投毒行为,还是乙的投毒行为,都是导致丙中毒身亡的原因。由此说明,在择一因果关系的场合,条件说判断公式可以得出正确结论。

综上,无论是在假定因果关系的场合,还是在择一因果关系的场合,运用条件说判断公式都可以得出正确结论。[41]既然如此,条件说错误论自然就无法成立。在此需要追问的是,为什么条件公式会在假定因果关系和择一因果关系的场合得出错误结论,而条件说判断公式在这两个场合却可以得出正确结论呢?本文认为,关键的原因在于,这两个公式对条件说的必要条件论中的“必要性”理解不同:条件公式认为,必要条件论中的“必要性”仅仅是针对特定结果而言的;与之不同的是,条件说判断公式认为,必要条件论中的“必要性”不仅是针对特定结果而言的,同时也是针对结果发生的方式而言的。

四、对条件说宽松论的考察

条件说宽松论认为,条件说会不当地扩大刑事责任的范围。实际上,条件说一经问世,这个批评意见也就随之产生了。[42]及至今日,这种批评的声音仍然不绝于耳。[43]当然,针对这个批评,条件说的支持者也进行了一定的辩解。那么,条件说宽松论的批评意见到底有没有道理呢?在具体回答这个问题之前,需要对条件说进行一个类型化的处理。根据因果关系在客观构成要件中的不同地位,可以将条件说区分为前后两个阶段。在前一阶段,因果关系是客观构成要件的核心内容,条件说直接在客观层面决定着行为人是否要为结果负责;在后一阶段,因果关系仅仅是客观构成要件中的多个要素之一,在通过条件说确认存在因果关系后,司法者还需在客观层面上进行规范评价,进而最终决定是否在客观层面上将结果归责于行为人的行为。简言之,在前一阶段,条件说在很大程度上决定了行为人是否该当客观构成要件;而在后一阶段,条件说的作用仅在于为客观归责的判断划定最大的边界。为了将这两个不同阶段的条件说区分开来,本文将前一阶段的条件说称为“积极条件说”,而将后一阶段的条件称为“消极条件说”。显然,对于同一个事物,功能定位上的不同,有可能会带来评价上的不同。因此,条件说宽松论是否成立的问题,可以细分成为两个问题:(1)对于积极条件说而言,条件说宽松论是否成立?(2)对于消极条件说而言,条件说宽松论是否成立?

(一)积极条件说存在过于宽松的问题

面对条件说宽松论的批评意见,条件说的支持者通常会从以下三个角度展开辩护:第一,条件说虽然扩大了刑法因果关系的范围,但不会扩大刑事处罚的范围,因为行为人是否要受刑事处罚,还要考虑故意和过失这一限定因素;第二,实行行为是判断因果关系的起点,在缺乏实行行为的场合,可以直接排除行为人构成犯罪,根本无须判断因果关系;第三,

为了避免在因果流程较为异常的案例中得出错误的结论,条件说的支持者提出了因果关系中断论或回溯禁止理论。[44]然而,本文认为,对于积极条件说而言,上述辩护意见是难以成功的。

首先,借助于故意或过失来限缩积极条件说所开启的广阔的责任范围,可能会违反故意论或过失论的基本原理。以“雷劈案”为例:甲在暴风雨来临时把乙派到森林里去,希望乙会被雷劈死,结果乙真的被雷劈死。对于该案,根据积极条件说,甲的行为和乙的死亡结果有因果关系,因而甲的行为该当故意杀人罪的(客观)构成要件。为了避免得出甲构成故意杀人罪的结论,条件说的支持者不得不否认甲对于乙的死亡结果有故意。例如,韦尔策尔认为,在“雷劈案”中,甲对于乙的死亡结果存在一种希望或愿望,但这种希望或愿望并不是故意所要求的那种对事件的发生产生真正影响的强大意志。[45]不难发现,根据这种解释,一个故意犯罪的成立,在客观层面仅仅要求行为和结果之间具有条件关系,而在主观层面却要求行为人认识到自己的行为对因果流程具有一定的支配性。这显然破坏了故意和客观构成要件内容的对应关系,违反了故意论的基本原理,因而是不可取的。

其次,用实行行为去限制因果关系的成立范围,虽然能够取得一定的效果,但实际上已经放弃了积极条件说。实行行为是日本刑法学中的一个重要概念,在我国刑法学中也有很大的影响力。将实行行作为是因果关系的判断起点,可以将缺乏实行行为性的行为直接排除在因果关系的范围之外,从而有助于限缩因果关系的成立范围。[46]例如,对于“雷劈案”,可以认为,甲派乙去森林的行为并不是一个故意杀人罪的实行行为,因而可以在判断因果关系之前,就直接排除其犯罪性。不过,本文认为,采用实行行为理论为积极条件说提供辩护,实际上已经放弃了积极条件说。关于何谓实行行为,理论上存在一定的争议。[47]其中,有一种有力的见解认为,实行行为就是与发生结果的具体危险具有经验上的相当性的行为。[48]按照这种理解,用实行行为作为因果关系的起点去限制条件说的范围,实际上就是用相当因果关系说去限制条件说所开启的刑事责任范围。如此一来,在构成要件该当性的判断中,不仅采用了条件说,而且也采用了相当因果关系说。显然,这种做法已不属于积极条件说。退一步而言,即便对实行行为没有采用上述理解,而是采用了其他的理解,仍然不能改变实行行为作为一个规范性判断的属性。以实行行为作为因果关系的起点意味着,构成要件的判断就不仅包括了事实性的因果关系的判断,而且还包括了规范性的实行行为的判断。显然,这种语境下的条件说并不是积极条件说。

最后,以因果关系中断说或回溯禁止说来回应批评,欠缺说服力。需要说明的是,如果介入的是一个新的独立的原因,按照条件说判断公式,即可否认前一条件的原因性,因果关系会被否定自不待言。但是,这属于因果关系的断绝,而非因果关系的中断。[49]在对因果关系的中断和因果关系的断绝作出明确区分的前提下,可以清晰看出,因果关系中断说或回溯禁止说无法为积极条件说提供有充足说服力的辩护。其一,从思维方式来看,因果关系中断说会陷入自相矛盾之中。上文已述,条件说的基本主张之一是必要条件论。因果关系中断论在肯定了某个行为属于引起结果发生的必要条件之后,又采用其他标准对因果关系进行中断,违背了必要条件论,因而也就放弃了条件说。[50]其二,在判断方法上,因果关系中断说对介入要素能否中断因果关系采用了一种形式的判断(例如,介入因素是行为还是事件,是故意的还是过失的,等等)。显然,在未对介入因素作实质考察的情况下,仅仅根据某种形式标准决定因果关系中断与否,不免过于绝对,难以确保结论的妥当性。其三,在具体标准上,因果关系中断说内部标准不一,[51]但在第三者故意行为的介入会导致因果关系中断这一点上,支持因果关系中断说的学者们达成了共识。这个结论和传统的回溯禁止说基本一致。[52]然而,这个结论在理论和司法实践中还存在很大的争议。因此,因果关系中断说与其说是一个有着充分学理依据的理论学说,毋宁说只是一个为了在具体案件中得出妥当结论的权宜之计。而回溯禁止说(无论是其旧说还是新说)也受到了学界的广泛批评。[53]因此,以因果关系中断说或回溯禁止说为积极条件说提供辩护并不能取得成功。

(二)消极条件说不存在过于宽松的问题

在消极条件说阶段,因果关系的判断仅仅是客观构成要件判断中的一环。在确认了行为与结果之间具备因果关系即条件关系之后,还需运用相当因果关系说或客观归责理论进行规范性的判断,从而形成了“条件说+相当因果关系说”和“条件说+客观归责理论”两种判断模式。本文认为,消极条件说并不存在过于宽松的问题。

相当因果关系说认为,只有与结果的发生具有相当性的行为,才能被视为引起结果发生的原因,从而借助于相当性的判断,将偶然的、罕见的因果流程排除在刑法原因之外。相当因果关系说最初是以条件说的敌手这一形象出现的,它与条件说一度展开了长达半个世纪的争论。[54]但随着争论的不断深入,理论上逐步意识到,条件说与相当因果关系说考察的其实是不同的问题,二者并非不能共存。具体而言,条件说考察的是,在一个特定的场合,某个行为是否在事实上具体地引起了特定结果的发生;而相当因果关系说考察的是,在类似的场合,某个行为能否一般性地引起结果的发生。简言之,条件说关心的是,某个行为是否处于引起结果发生的因果流程之中;而相当因果关系说关心的是,某个行为所属于的因果流程是否具有通常性。显然,判断某个行为所属于的因果流程是否具有通畅性,前提是这个行为处于一个具体的因果流程之中。由此可见,相当因果关系说的判断要以条件说的判断为前提。基于此,理论上逐渐形成了“条件说+相当因果关系说”的判断模式。实际上,现在理论上所说的相当因果关系说,就是指这种“条件说+相当因果关系说”的判断模式。

运用“条件说+相当因果关系说”的判断模式,可以在绝大多数案件中得出正确结论。然而,对于那些因果流程具有通常性却又不宜认为具有构成要件该当性的案件,“条件说+相当因果关系说”的判断模式便显得无能为力。例如,交通事故发生后,车祸受害人的年迈的祖母听闻噩耗后过于悲恸而死亡(以下简称“噩耗案”)。从日常生活经验看来,年迈之人听闻噩耗后悲恸而死并非罕见,此时运用“条件说+相当因果关系说”的判断模式,就不得不认为,交通肇事者需要为被害人祖母的死亡结果承担刑事责任。而这个结论显然不妥。[55]

为了弥补相当因果关系说的上述漏洞,理论上发展出来了客观归责理论。根据客观归责理论,只有当行为创设了并在构成要件的保护范围内实现了法所不允许的风险时,才能将该结果归责于行为。[56]其中,实现法所不允许的判断包含了条件关系的判断,因此,客观归责理论并不反对条件说,而是以其作为判断的前提。据此可以认为,客观归责理论实际上是“条件说+客观归责理论”的判断模式。客观归责理论吸收了相当因果关系说的思想,并在此基础之上建立了一套比相当因果关系说要复杂得多的规则体系。一方面,客观归责理论通过“创设法所不允许的风险”的判断,将原本属于实行行为理论的内容吸收到客观归责理论之中;另一方面,“实现法所不允许的风险”和“构成要件的保护范围”不仅包含了经验性的判断,还包含了规范性的判断。基于此,客观归责理论不仅可以将不寻常的因果流程排除出构成要件该当的范围之外,而且还能对具有相当性却不宜归责的行为拒绝归责,从而确保了构成要件该当范围的合理性。

综上可知,借助于后续的相当因果关系说或客观归责理论的判断,消极条件说可以避免像积极条件说那样开启一个过于宽泛的刑事责任的范围。因此,对于消极条件说而言,条件说宽松论的批评是不能成立的。[57]另外还需注意的是,当前刑法学界所说的作为通说的条件说,主要是指消极条件说。[58]在这个意义上,条件说宽松论的批评意见在当下已经失去了重要性。

* 本文系司法部2016年度国家法治与法学理论研究项目一般课题“正当化事由的理论建构与司法适用研究”(编号:16SFB2020)的阶段性成果。陈兴良教授、劳东燕教授、舒洪水教授、徐凌波研究员对本文的修改提出了宝贵的意见,特此致谢!当然,文责自负。

[1] 在刑法学中,“刑法因果关系”的概念有狭义和广义两种理解。狭义的“刑法因果关系”仅指归因,而广义的“刑法因果关系”既包括归因也包括归责。本文在这里所说的“刑法因果关系”应作广义的理解,特此说明。

[2] Vgl. Claus Roxin,Strafrecht,Allgemeiner Tei,BandⅠ,4.Aufl.2006,§11.,S.353.;[德]汉斯·海因里希·耶赛克、托马斯·魏根特:《德国刑法教科书》,徐久生译,中国法制出版社2001年版,第339-341页;[日]西田典之:《日本刑法总论》,刘明祥、王昭武译,中国人民大学出版社2007年版,第68页;[日]大塚仁:《刑法概说(总论)》(第3版),冯军译,中国人民大学出版社2003年版,第182-183页。

[3] See Janet Dine, James Gobert, Cases and Materials On Criminal law, second edition. Blackstone Press Limited, 1998.,pp.90-97.;Joshua Dressler, Cases and Materials On Criminal law, fourth edition. Thomson/West, 2007.,pp.211-216.;Michael J. Allen, Simon Cooper, Elliott and Wood’s Cases and Materials On Criminal law, tenth edition, Thomson Reuters (legal) Limited, 2010.,pp.43-45.

[4] See Model Penal Code §2.03(1)(a).

[5] 参见陈兴良:《规范刑法学(上)》(第3版),中国人民大学出版社2013年版,第131页;张明楷:《刑法学(上)》(第5版),法律出版社2016年版,第185页;周光权:《刑法总论》(第3版),中国人民大学出版社2016年版,第125页;黎宏:《刑法学》,法律出版社2012年版,第98-100页。

[6] 参见新疆维吾尔自治区精河县人民法院:《汤某交通肇事罪一审刑事判决书》((2015)精刑初字第93号),中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn/),最后访问日期:2016年10月15日。

[7] Vgl. Engisch,Die Kausalität als Merkmal der strafrechtlichen Tatbestände,1931,S.13ff.;Arth. Kaufmann,Die Bedeutung hypothetischer Erfolgsursachen im Strafrecht,Eb. Schmidt- FS,1961,S.207ff.;[意]杜里奥·帕多瓦尼:《意大利刑法学原理(注评版)》,陈忠林译评,中国人民大学出版社2004年版,第137页;参见注2,西田典之书,第69页;劳东燕:《事实因果与刑法中的结果归责》,《中国法学》2015年第2期,第134页。

[8] George·P·Fletcher,Basic Concepts of Criminal Law,

Oxford University Press,1998,p62.

[9] 参见注2,罗克辛书,第354页。

[10] 参见注7,考夫曼文,第201页。

[11] Vgl. Arm. Kaufmann,Tatbestandsmäßigkeit und Verursachung im Contergan- Verfahren,JZ 1971,575.;徐凌波:《因果关系在产品刑事责任案件中的认定问题》,《政治与法律》2014年第11期,第51页。

[12] 参见注2,罗克辛书,第355页。

[13] 参见邹兵建:《论刑法归因与归责关系的嬗变》,陈兴良主编:《刑事法评论》(第31卷),北京大学出版社2012年版,第319-322页。

[14] 参见方泉:《犯罪论体系的演变——自“科学技术世纪”至“风险技术社会”的一种叙述和解读》,中国人民公安大学出版社2008年版,第34页。

[15] 参见[日]小野清一郎:《犯罪构成要件理论》,王泰译,中国人民公安大学出版社2004年版,第75页。

[16] 尤其是我国近些年的社会治理存在“过度刑法化”的趋势。对这种趋势的批评,请参见何荣功:《社会治理“过度刑法化”的法哲学批判》,《中外法学》2015年第2期。

[17] 不过,为了表述方便,理论上经常会将“假定因果关系的场合”直接称为“假定因果关系”。

[18] 参见[德]冈特·施特拉腾韦特、洛塔尔·库伦:《刑法总论Ⅰ—犯罪论》,杨萌译,法律出版社2006年版,第103页;参见注5,张明楷书,第186页;参见注5,周光权书,第122-123页。但也有少数学者认为,在假定因果关系的场合,不应将结果归责于行为人的不法行为。参见[日]町野朔:《刑法总论讲义案Ⅰ》,信山社1990年版,第151页,转引自陈家林:《外国刑法:基础理论与研究动向》,华中科技大学出版社2013年版,第67页。

[19] 参见车浩:《假定因果关系、结果避免可能性与客观归责》,《法学研究》2009年第5期,第146-147页。

[20] Kühl,Strafrecht,Allgemeiner Teil,1994,§4.,Rn.11f.

[21] Vgl. Spendel,Die Kausalitätsformel der Bedingungstheorie für die Handlungsdelikte,1948,S.38;Welzel,Das Deutsche Strafrecht,11. Aufl. 1969,S.44.;参见注5,黎宏书,第99页。

[22] 参见黄荣坚:《基础刑法学(上)》(第3版),中国人民大学出版社2008年版,第176页。

[23] 参见注7,考夫曼文,第209页。

[24] 参见注2,罗克辛书,第359页;参见注5,黎宏书,第99页;参见注19,第147页。

[25] Vgl. Puppe,Der Erfolg und seine kausale Erklärung im Strafrecht,ZStW 92 (1980),863,872f.

[26] 为了回应这个批评,支持具体结果说的学者辩护道,结果的具体形态要结合构成要件来理解,“在对于一个构成行为特征的实现方式方法以及时间地点并不具有重要意义的地方,这种对事件的改动不是原因”。(参见注2,罗克辛书,第359页)。但是,这样一来,所谓的具体结果就不是纯粹的事实意义上的结果,而是同时也包含了评价性因素在内的结果,从而在方法论上与具体结果说的初衷相背离。参见[德]埃里克·希尔根多夫:《德国刑法学:从传统到现代》,江溯、黄笑岩等译,北京大学出版社2015年版,第271页。

[27] 参见注18,施特拉腾韦特书,第95页。

[28] 参见注5,周光权书,第123页。

[29] 参见张明楷:《外国刑法纲要》(第2版),清华大学出版社2007年版,第121页。

[30] 笔者曾持这种观点,参见注13,第342页。

[31] Vgl. Wessels,Lehrbuch des Strafrechts Allgemeiner Teil,27.Aufl. 1997,§6.Ⅰ.2.

[32] 参见注2,西田典之书,第71页。

[33] 参见注29,第121页。

[34] 参见[日]松原芳博:《刑法总论重要问题》,王昭武译,中国政法大学出版社2014年版,第54页。

[35] 参见注22,第178页。

[36] 当然,这只是一个简单的结论。至于其背后的理论依据是什么,问题比较复杂,需要另外专门撰文分析。

[37] 但是,也有少数学者对条件说和条件公式进行了区别对待。参见注2,罗克辛书,第353页以下;参见注2,耶赛克书,第340-341页。

[38] 参见注2,罗克辛书,第353页。

[39] Glaser,Abhandlungen aus dem österreichischen Strafrecht,Bd. 1,1858,S.298.

[40] 类似但不完全相同的分析,请参见许玉秀:《主观与客观之间——主观理论与客观归责》,法律出版社2008年版,第173页。

[41] 需要注意的是,鉴于条件公式在假定因果关系和择一因果关系的场合会得出错误结论,刑法理论上最近兴起了两种相似的观点。一种观点认为,原因就是结果的充分不必要条件中的必要不充分要素(INUS条件说),支持者包括德国学者萨姆松、普珀等(Vgl. Samson,Festschrift für Rudolphi,2004,S.259,266;Puppe,Alternative Kausalität und notwendige Bedingung,zu der neuen logischen Konzeption der Mehrfachkausalität von Kindhäuser,ZIS 2012,S.267ff.)另一种观点认为,原因就是结果的充分条件中的必要因素(NESS条件说),支持者包括英国学者哈特、托尼·奥诺尔以及我国学者劳东燕教授(see H. L. A. Hart,Tony Honoré,Causation in the law,second edition,Oxford At The Clarendon Press,1985,pp.128-129;参见注7,劳东燕文,第157页。)本文认为,运用INUS条件说或NESS条件说判断因果关系,的确可以确保在具体案件中得出正确的结论。但是,它们违反了条件说中的必要条件论,因而从根本上放弃了条件说。这意味着,若适用这两种学说,就不可避免地会导致以往学界关于条件说的一切理论成果都失去了学说载体。据此,笔者认为,在运用条件说判断公式可以确保得出正确结论的情况下,引进INUS条件说或NESS条件说取代条件说,会造成知识论上的极大浪费,甚至会引发学术研究上的割裂与断层,是不可取的。

[42] 参见注2,罗克辛书,第353页。

[43] 参见注18,施特拉腾韦特书,第95页;黄荣坚:《刑法问题与利益思考》,中国人民大学出版社2009年版,第83页;王世洲:《现代刑法学(总论)》,北京大学出版社2011年版,第119页。

[44] 参见注5,张明楷书,第176页。

[45] 参见注21,韦尔策尔书,第66页。

[46] 参见[日]大谷实:《刑法讲义总论》(新版第2版),黎宏译,中国人民大学出版社2008年版,第192页;参见注2,大塚仁书,第186页;参见注5,黎宏书,第99页。

[47] 详细讨论请参见[日]西原春夫:《犯罪实行行为论》,戴波、江溯译,北京大学出版社2006年版,第7-13页。

[48] 参见注2,西田典之书,第75页。

[49] Vgl. Frank v. Liszt,Eberhard Schmidt,Lehrbuch des deutschen Strafrechts,26. Aufl. 1932,§29,Ⅲ.

[50] 参见注46,大谷实书,第194-195页。

[51] 例如,有学者主张,介入的应是“一个新的独立的原因”(参见陈兴良:《教义刑法学》,中国人民大学出版社2010年版,第273页);有观点认为,介入的应是“基于自由而且故意的第三者的行为或者自然力”(参见注2,大塚仁书,第173页;);有见解表示,介入的应是“没有预想到的异常的事实或者第三者的行为”(参见陈家林:《外国刑法通论》,中国人民公安大学出版社2009年版,第199页);有论者坚持,介入的应是“第三者的行为、被害人的行为以及某种自然事实”(参见注5,张明楷书,第176页)。

[52] Vgl. Urs Kindhäuser,Strafrecht Allgemeiner Teil,6.Aufl. 2015,§11.Rn.37.

[53] 参见注2,耶赛克书,第341-342页。

[54] 参见注40,第177页。

[55] 参见[德]许迺曼:《关于客观归责》,许玉秀、陈志辉合编:《不疑不惑献身法与正义——许迺曼教授刑事法论文选辑》,台湾新学林出版股份有限公司2006年版,第544-545页。

[56] 参见注2,罗克辛书,第371页以下。

[57] 参见注5,陈兴良书,第131页。

[58] 参见注2,罗克辛书,第353页。