张帅宇:政府信息公开中的国家秘密例外

张帅宇内容提要:2019年新修订的《政府信息公开条例》,使我国公民的知情权得到了更大程度的保障。其所秉持的“公开为原则,不公开为例外”的立法理念在制度上加深落实并使之与《保守国家秘密法》之间的适用关系更加规范。但当前,司法实务中对国家秘密类政府信息公开诉讼案件仍然无法逃脱“对实体问题回避审查、对程序问题有限形式审查”的困境。对政府信息公开行为所依据的法律规定进行规范性解读,通过巡视客观法以寻求公民在此类诉讼中的知情权基础,并在诉讼中通过“判断过程审查方式”予以规制,方能有效解决此类诉讼难题,使行政诉讼的争议解决功能回归本位。

关 键 词:信息公开 国家秘密 裁量基准 判断过程 Information Disclosure State Secrets Discretionary Basis Deterministic Process

一、问题的提出

自2019年新的《政府信息公开条例》(以下简称“《新条例》”)修订并实施以来,公民知情权保障程度得到进一步提高,《新条例》和《中华人民共和国保守国家秘密法》(以下简称“《保密法》”)在整个法秩序内加强了体系上的调适功能和衔接功能,趋近于富勒所称的“法律的外在道德”①。此举有效化解了法律体系的内部结构性矛盾,使“公开为原则,不公开为例外”的立法理念在制度上得以具体落实和保障。2008年《政府信息公开条例》(以下简称“《条例》”)的制定和实施引起了国内学者对国家保密与公民知情权保障问题的激烈讨论,也形成了较为丰富的研究成果。这些成果大多集中在政府信息公开语境下的国家秘密界定、对国家秘密类政府信息公开诉讼的司法审查等领域。②

2019年《新条例》实施后,对于国家秘密类政府信息公开诉讼案的司法审查并没有在学界得到应有的重视,不过仍有部分学者提出了实质与形式一并审查的思路。特别是设立“定密异议委员会”并将其内嵌于行政诉讼制度的做法是否能够适应当前的司法环境还值得商榷。③但可以明确的是,“司法对国家秘密实体要件回避审查的态度”是解决这个问题而绕不开的一道门槛。④

在《新条例》中,第17条明确了在政府信息公开行为作出时,行政机关所负有的公开审查义务。⑤而《新条例》第27条则删去了附着于公民申请公开权上的特殊需要条件,使知情权在宪法的价值引领下彰显出其应有的地位。⑥目前,尚没有研究将视角对准新修订的规定,毋宁现有的成果仍然停留在对《保密法》第2条、第9条至第15条所作的理解性适用。但同时,司法实务却已走在前列,自2019年后许多地方法院开始运用《新条例》第17条作为判决行政机关败诉的依据。美中不足的是,司法机关的释法过程对第17条规定内容的理解存在偏差,亦没有将其同《保密法》上的相关制度放在一起进行共同理解和适用,进而突破对实质性要件审查的桎梏。如何在符合我国现行保密管理体制的前提下,使司法机关能够进行有效审查并真正达到保护公民知情权的目标,是目前亟需解决的核心问题。

因此,本文将研究视角转移到对赋予第三人接触国家秘密权利的《保密法》第16条的规范性解读。⑦《保密法》第16条与《新条例》第17条的共同理解和解释,能够使两者产生法律制度上的勾连,进而使司法机关能够具体且有效地判定公民知情权的有无。这样的审查方式在日本被称为“判断过程审查方式”。基于此,本文提出了对此类案件进行司法规制的新设想。

二、司法对“国家秘密”审查的学理基础

根据“法律保留——行政行为——司法审查”的行政权运行逻辑,司法审查依据来自行政行为本身的性质、构成要件以及效力的规定。这样的推论从德国的《联邦行政程序法》和《行政诉讼法》两者间的关系就可瞥见,后者所规定的诉讼类型都是由前者中的行政行为种类所决定。因此,通过定密行为的规范分析,能够为司法审查提供充足的理论支撑和解释依据。

(一)定密行为的规范分析

1.具有一般处理行为性质的定密行为

国家秘密凝结于行政机关的行政行为,也就是“定密行为”。理论上,按照法律保留——行政行为——司法审查的行政权运行结构,定密行为应当受到司法的审查和监督。但定密行为的可诉性常受制于主权行为说和内部行政行为说的困扰。

按照主权行为说,定密行为是一种涉及国家根本制度保护、国家主权运作等事项,并由国家承担法律后果的政治性行为。⑧首先,主权行为在行为主体上必须是能够代表国家法人意志的行政机关,且这些机关必须是国务院、中央军事委员会、国防部以及外交部。一般的定密机关在国家法人说下只是执行国家法人意志的工具和媒介,本身并不具有独立对外作出国家意思表示的能力。⑨其次,主权行为所指向的事务领域必须与国家状态存续相关,并与一般公共事务领域有着明显区别。主权行为势必会牵涉到国防、外交事务以及国家的紧急状态,而定密行为只是行政机关在日常管理活动中作出的一类行政行为。

按照内部行政行为说,定密行为是行政机关用以规范其内部事务,不对相对人权利产生影响的一类内部行政行为。支持该说的理论基础为特别权力关系理论。在特别权力关系中,受公务人员所管理的公物属于法律上的勤务关系,公物的设定、变更、废止以及利用方式由行政机关通过内部规则(Verwaltungsvorschriftung)自行调整,而不必通过法律保留原则予以事先授权规范,更不用接受司法审查而由行政机关内部径行处理。⑩二战后,德国基本法以基本权利约束所有公权力,导致了特别权力关系理论的崩塌,公物的法秩序不再由行政机关的内部规则调整,而是由基本权利对支配公物的权力施加约束和限制。在法治国原则下,国家秘密影响到了公民知情权的行使,因此不能将其认定为一种内部行政行为。

定密行为在剥离了主权性和内部性的纠缠后,其本质就是一种具体行政行为。行政行为在构成要素上需要满足“事实关系特定”(Konkret)和“相对人具体”(Individuell)两个要件。(11)使学界产生疑惑的是定密行为从外部观察所指向的相对人并不具体。德国法将事实关系特定但相对人能在一定范围内确定的情况化归为一般处理行为(Allgemeinverfuegung),其中就包括对公物使用规则(Benutzungsregelung)的规定。(12)根据《保密法》第2条对国家定密过程的表述,行政机关所作出的使某一客观事项(“行政公物要件”)被一定范围的人(“相对人范围具体”)知悉(“事实关系特定”)的行为符合一般处理行为的构成和要求。

2.定密行为的构成要件

根据《保密法》第12条之规定,定密责任人有权对承办人所提出的国家秘密确定、变更以及解除进行审核批准。从性质上看,定密行为不仅是行政行为,还是裁量行为。定密责任人在《保密法》的授权目的和范围内对定密过程中的不确定法律概念进行解释并对行为的法律效果裁量享有决定权。换言之,定密责任人可以对某一事项在事实构成要件上作出是否定密的决定并在效果裁量上作出确定密级和保密期限的决定。

就定密行为的事实构成要件而言,定密责任人需要从实质上判断某一事项是否涉及国家安全和利益,并对行政行为的不确定法律概念根据实际情况进行解释。(13)不确定法律概念解释关系着某一事项是否最终能够经过法规范转化进而形成国家秘密。然而现阶段我国《保密法》规范中缺失的重要一环逻辑就是没有制定定密要件的裁量解释规则。也就是说,《保密法》没有说明定密责任人是根据什么要素解释出某一事项足以影响到了国家安全和利益。定密的事实构成要件在英美法上也被称为定密标准,如《美国保密法》通过12985号总统行政命令对定密标准作了详尽的规定,并据此通过具体标准来层层解释事实构成要件中的不确定法律概念。(14)

就定密行为的效果裁量而言,被确定为国家秘密后,需要进一步确定国家秘密的密级高低、保密期限长短等法律效果。行政机关对于定密行为的具体法律效果需要进行合义务的裁量,其对定密裁量权的行使必须符合法律授权的目的且不能超出法律授权界限。(15)由于国家保密活动属于秩序行政范畴,加之定密裁量权的行使必须是为了维护国家安全利益,且不能够侵犯公民的知情权。因此,定密机关需要在两个授权目的之间进行兼具合理性与适当性的权衡。具体而言,定密权的有无、密级高低、保密期限长短等裁量不能超越《保密法》的授权目的和范围。

(二)国家秘密类政府信息公开诉讼的审查模式定位

1.政府信息公开诉讼:利害关系人诉讼

在国家秘密类政府信息公开案中,从行政权发动到司法审查通常会呈现出如下过程:相对人向行政机关申请——行政机关依法作出不予公开行为——相对人向法院起诉行政机关的行政行为——法院审查行政机关不予公开的行为是否合法。司法权对案件的介入从相对人向法院提起诉讼开始,直至案件进入实质审理阶段判断原告有无理由获得案件的诉讼利益。原告的诉权是判断是否可以开启司法审查的钥匙,且诉权的认定标准也是获得实质性裁判的前提,并与最终判决所能够获得的诉之利益相关联。

判断行政机关不予公开的行为是否侵犯到了相对人的知情权需要追溯至《新条例》中的具体条款以寻求相对应的请求权基础,但《新条例》的确没有在法律文本中明确知情权的存在。有的学者已经指出,知情权在我国宪法中存在对应的权利基础应是《中华人民共和国宪法》第35条。(16)就宪法的基本权利功能而言,第35条规定的自由权不仅具有防御国家不当干预的消极自由含义,还具有请求国家予以提供条件保障的积极自由意蕴。诚然,积极自由的实现需要公民获得充足的信息作为自由行动的依据,如果否认知情权的存在就无法在宪法文本中使第35条规定的自由权得以确立。(17)

学界的相关理论成果反映在2019年对《新条例》的修订上。《新条例》对原有第13条规定的修改中删去了公民申请公开时所附加的与自身相关生产、生活以及科研等特殊需要的条件。如果法官根据《新条例》而对诉讼中的原告资格进行判定,就容易将此类诉讼定性为民众诉讼,其主要的诉讼目的在于监督行政行为的合法性。

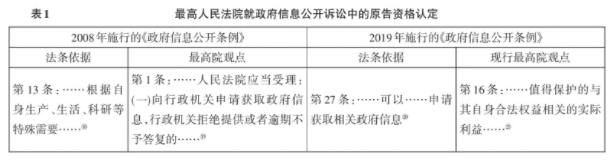

因此,容易得出一个这样的结论:只要相对人对行政机关不予公开的行为表示不服而提起诉讼,应对原告资格有无的问题免于特殊条件查。但最高院内部在这一问题上并未达成共识,其在2010年和2011年的发布的观点认为原告资格判定不需要特殊条件,但2017年发布的观点又认为需要特殊条件。根据笔者的整理,最高人民法院就政府信息公开诉讼中的原告资格认定观点如下表所示:

在《新条例》施行后不久,司法实务就在“贾某诉工业和信息化部”的二审案中否定了理论上将政府信息公开诉讼定性为民众诉讼的可能。该案二审法院认为原告针对信息公开行为提起的行政诉讼缺乏需要保护的合法权益,也与被诉行政机关不存在实质性的行政争议。(22)同时,二审法院继续引用最高法规范行政诉权的若干意见论证原告必须在政府信息公开诉讼案中具有“值得保护的利益”或“实际利益”。从这份典型的案例来看,政府信息公开诉讼还是被司法实务部门认定为是一种用以解决争议,救济公民合法权益的主观诉讼。

2.国家秘密类政府信息公开诉讼:权利被害人诉讼

《新条例》对公民申请公开条件的修改意义主要体现在诉权的证明标准上,即从“说服性”标准向“可能性”标准的原理转换。(23)而上述案件的判决也主要是为了避免原告诉权下降至“主张性”标准进而演变成民众诉讼。“可能性”标准只需要原告有受行政行为侵害的可能,不需要说明行政行为的违法程度。(24)根据最高人民法院的观点和上述案例中所体现的判旨,政府信息公开诉讼是一种“利害关系人诉讼”,对原告诉权所持标准是“值得保护利益说”,判断要点在于原告遭受行政行为的侵害是否在裁判上值得保护,保护对象既包括法律上保护的利益,也包括事实上的利益。(25)

但需要进一步追问的是,即“利害关系人诉讼”是否可以涵盖所有类型的政府信息公开案?国家秘密类政府信息公开案件是否能够适用目前司法实务所采用“利害关系诉讼”标准?笔者对上述问题均持否定观点,原因在于:第一,“利害关系人诉讼”是根据《新条例》第27条推导出来的,所以在该条所包含的可申请公开信息已经排除了第14条中所规定的不予公开的国家秘密类信息,否则将违背体系解释的原理。因此,国家秘密类政府信息公开案不应当采取同样的标准。第二,行政机关不予公开行为是对行政法律关系的第一次裁决。而行政诉讼作为对行政法律关系的第二次裁决,(26)法官应当重点观察行政机关在第一次裁决中对“国家秘密类信息的特殊性”的调查情况和认识程度。对于尚未被充分评价的案件事实,现有审查标准已经无法精准框定原告作为行政法律关系中的第三人的知情利益归属。法官应当选取其他标准进行审查。第三,行政机关不予公开行为已经根据客观法规定在公共利益保护和相对人权益保障的授权目的权衡上作出了合义务的裁量,(27)并认为基于公共利益更值得保护才决定不予公开。法官若继续按照“值得保护利益说”来界定原告诉权,法官将无可避免地把审查重点引入实体审查的困局,并被要求终局性地裁定原告是否具有法律上保护的利益或事实上的利益。但实际上法官应当判定的是行政机关作出的这种利益权衡结果是否在裁判上值得救济进而再决定原告的诉权有无。

因此,本文认为“权利被害人诉讼”才能够有效解决国家秘密类政府信息公开诉讼中原告诉权有无的问题。如前文所述,行政机关以不公开行为而否定了原告就知悉国家秘密而具有的“法律上保护的利益”和“事实上的利益”。此时,需要法官判断原告是否具有“法律上值得保护的利益”,进而需要在相关客观法体系中推导原告是否具有知情权且对权利侵害进行救济的必要。“法律上值得保护利益说”并不局限于单条法律的明文规定,而是积极考虑相关法律的宗旨和目的,通过合理的法律解释而扩大原告的资格,既克服了“法律上利益说”的僵化和严苛,又避免了“值得保护利益说”的随意,能够在此类案件中筛选出适格的原告。(28)

三、对司法实践上实体与程序性审查模式的评析

目前,我国对国家秘密类政府信息行为的司法规制集中在对国家秘密的实体性要件和程序性要件的二元划分审查上。因之产生的实体问题和程序问题又分别在司法中以逸脱裁量方式、判断代置方式审查,程序过程审查方式审查。但上述方式或是对实体问题审查太过宽松而失其效力,或是对程序问题审查太过简单而流于形式,难以完成对此类行为的有效规制。

(一)司法对实体问题审查的要点

根据先前学者的研究,该类诉讼中的司法审查对象应当区分为实体问题和程序问题。那么定密行为在作出过程中所考虑的要素哪些属于实体问题,哪些又应被归入程序问题范畴?目前,通说是对国家秘密的三个性质,即将保密必要性、非公知性以及保密的不可滥用性作为实体问题把握。(29)这些标准尽管可以在实体法中获得并以法教义学的方法整合进而揭示给司法机关,但这些标准仍然属于不确定法律概念。行政机关可以根据立法裁量授权在具体案件中对这些不确定法律概念进行解释,然而法官对这些不确定法律概念进行审查时,其密度应当控制在什么范围?

在我国既有的司法实践中,几乎没有司法实务利用国家秘密的三个性质来审查行政机关的解释结论是否合法,大都以“国家安全和利益”作为论据在判决中予以引用且不会展开具体的说理过程。只要司法机关能够征求行政机关意见并确定信息属于国家秘密,司法审查就到此为止,有学者也将其称为“远离实质的审查方式”。如在“宋某诉宁波市人民政府行政监察二审案”中,法官认为“关于涉案信息是否属于国家秘密问题涉及行政主体在保密审查过程中的专业判断,行政机关基于专业知识和专属业务的天然优势具有判断权和裁量权。”(30)换言之,根据该份判决的要旨,法官对定密行为本身是否合法的判断完全仰仗于行政机关的结论,并在诉讼中完全略去对该问题的审查,继而导致对行政权的监督失去意义。

(二)可能运用的司法审查路径探析

对国家秘密类政府信息公开诉讼中的实体问题进行审查可通过日本法中的“逸脱裁量审查方式”和“判断代置审查方式”两条路径予以实现。这两种方式都可对行政诉讼案中的实体问题进行审查,但两者对具体的行为裁量、司法权和行政权的关系以及判决类型的要求均有所不同。

1.逸脱裁量审查方式

法官只能够对系争的裁量处分是否存在裁量逾越或者裁量滥用进行审查,只有在完全缺少事实依据或者社会通念的情况下才能够构成不合法情形。(31)在日本法中,司法对行政裁量的审查只区分法律问题还是裁量问题,而不像德国法把裁量问题从事实构成要件中剥离出去进而只承认在法律效果中存在裁量。因此,日本法中的后裁量二元论认为,不管是事实构成要件或是法律效果,只要存在行政机关的裁量权运用,法院就有权对此类问题进行审查。按照日本法的观点来看,不确定法律概念的解释当然属于裁量问题,法院完全具有适用“逸脱裁量审查方式”的空间和余地。(32)从这种意义上来看,国家秘密类政府信息公开诉讼中对不确定法律概念解释也需要在“裁量授权规范”和“裁量限制规范”下进行审查。但正如日本“马库林事件”判决和“足立江北医师会事件”判决中的审查表现,这种对裁量处分的容忍范围宽到以至于不发生违法问题。(33)因此,逸脱裁量审查的强度及效力都是最小的。

就我国国家秘密类政府信息公开诉讼的实际境况而言,如果法官承认行政机关在实体问题上具有裁量权,那么其多以两种理由来运用逸脱裁量审查方式。理由一,通过《保密法》的立法目的和宗旨来表明国家秘密主要是为了维护国家安全和利益,并没有直接影响到公民的合法权益保护,因此不违反社会通念。如在“冯某诉四川省国家保密局不履行法定职责案”的二审判决中,法官认为:“保密工作的目的在于维护国家安全和利益,并不直接涉及公民权利保护”。(34)本案就是采用这样的审查方式并认为行政机关的裁量合法。理由二,通过向行政机关核实信息是否已经被定密或者在获得印有密级标志文件的证据时认定国家秘密具有事实上的定密依据。如在“吴某等诉北京市规划和自然资源委员会信息公开案”中,法院前往市规自委对工程项目中的定密文件进行核实并判断原告欲申请公开的信息为国家秘密。(35)逸脱裁量审查方式虽然涉及了国家秘密的实体问题,但由于对裁量授权所依据的实体法规范进行刻板僵化的解读,以至于对实体问题的审查通常不会认为行政机关的定密行为违法进而否认国家秘密的效力。

2.判断代置审查方式

法官在诉讼中对行政机关已经处理过的事项形成自己的判断,并以自己的判断代替前者的处理结论。(36)我国行政诉讼中“变更判决”就体现了这一审查方式。判断代置审查方式主要适用的场域是羁束行政行为或者裁量权收缩为零的情形。(37)如果法院在国家秘密的实体问题上不承认行政机关具有裁量权,那么法院就可以对国家秘密的实质性要件进行审查并作出自己的判断,最终并以“变更判决”的方式完成司法审查。

但这种审查方式不可能在此类诉讼中实际操作。因为国家秘密的实体性问题主要与不确定法律概念的解释有关,尽管法官可以对行政机关的解释结论进行审查,但“判断余地理论”对不确定法律概念的解释审查权留有豁免的空间并具有使司法尊让行政机关意见的功能。就国家秘密类政府信息公开诉讼而言,如果法官认为实体问题不存在裁量空间,即可运用判断代置审查方式。由于国家秘密确定过程是行政机关的一种预测决定(Prognosen)且具有高度的专业技术性和政策性,因此法律授权行政机关以优越的判断地位并将其排除于司法审查范围之外(38),法官在判断余地理论的限制下只能认可行政机关对国家秘密确定的意见,判断代置审查方式出现功能崩溃。

判断代置审查方式也被我国司法实务所否定,如在上文提到过的“宋某诉宁波市人民政府行政监察二审案”,法官认为在国家秘密本身合法与否的问题上,行政机关具有天然的优势和专业的知识,只要是行政机关依法定程序定密后,法官就应当对行政机关的意见予以尊重。又如在“徐某诉宜昌市自然资源和规划局”一案中,法官认为行政机关就国家秘密确定具有“特别权力”,需要由专门的知识、经验和判断能力才能完成定密过程,法院应当尊重其判断。(39)显然,该案件中提到的“特别权力”正是判断余地理论赋予对实体问题的审查豁免权。

(三)有限形式性的程序问题审查

1.司法对程序问题审查的要点

通说将定密主体、定密依据以及定密程序作为国家秘密的形式要件并将其作为程序问题的审查标准。(40)国家秘密凝结于行政机关作出定密行为的时刻,其在法秩序上只具有结果意义。而行政权运行的核心是行政行为,过程性控制对结果合法具有担保作用,单纯讨论国家秘密并不能有效实现司法对“行政行为合法性”的监督效果。因此司法审查的标准也应当回归定密行为本身所经历的步骤,并根据每个步骤所考虑的因素而对其进行合法性评价。

国家秘密确立后,应当将定密主体、定密依据、定密程序作为行政机关的效果裁量事项,其中定密程序又具体包括密级和保密期限。(41)此时即可根据法定的授权目的和范围对裁量事项进行审查。如在“刘某诉上海市黄浦区住房保障和房屋管理的一审行政案”中,法院认为:“对于原告申请公开的案涉权状,被告答复其为国家秘密,但未能举证证明其密级、定密机关及保密期限,被告认为案涉权状属于国家秘密而不予公开有所不当,故被告对于原告申请获取该项信息作出的答复,应予撤销,并应重作答复。”(42)在该份判决中,法院明显已经注意到了定密主体、定密程序中的密级和保密期限属于行政机关的裁量领域,因此认为行政机关没有进行合义务的裁量而被判决撤销并重作。

2.可能运用的司法审查路径探析

程序过程审查方式是对诉讼中的程序性问题进行专门审查,而不对实体问题进行评价。日本著名的“个图出租车执照案”和“群马中央巴士执照案”判决对程序过程审查方式进行了先导性地运用。(43)法院只会审查裁量行为是否遵守法定程序,而完全回避实体审查。问题是这种只对程序问题进行审查的方式是否会影响到撤销诉讼的纠纷解决功能实现?又如在日本东京高等法院在“医师国家考试预备考试资格认定处分撤销请求案”中所作出的判决,尽管一审法院判决原告胜诉,但之后进行上诉的恰好是原告,因为原审判决并没有对实体问题作出任何判断,原告的权利是否能够实现也尚未可知。(44)

上文中提到的“吴某等诉北京市规划和自然资源委员会信息公开案”,法官认为“在涉案政府信息保密期限届满后,定密机关是对相关国家秘密履行解密程序,是否进行了审核,都需要进一步的核实和认定,市规自委仅单纯进行信息检索确定其为国家秘密,未进一步核实信息的保密期限、解密情形、定密机关意见等,显然属于履职不到位。”在本案中,法官根据对定密机关是否根据期限、解密条件以及定密机关意见等事项对被告的裁量行为进行了评价,因此也属于对程序性问题为突破口进行了司法审查。但这种因为程序问题而被司法否定的案例在此类案件实务中极少出现。上述所提到的两个案例或是因为行政机关无法提供依法定程序作出定密行为的证据,或是因为行政机关在公开审查中根本没有履行解密程序义务,这些违法情形“重大(Schwertheorie)且明显(Evidenztheorie)”到一般理性人不用经过考虑就可以看出违反了“最低限度(MindersterErfordnisse)的程序正义”。(45)

在国家秘密类政府信息公开诉讼中,如果法院因程序问题判决行政机关撤销并重作后,行政机关对程序性事项进行了合义务的裁量后可以继续作出不予公开的决定,最终原告依然没有获得救济。可见,从国家秘密的程序性问题到司法中的程序性过程审查,的确和我国司法实务中所称的“有限形式审查”有异曲同工之处,只要能够根据“定密流程审批表”等手续而确认国家秘密存在,即完成了对案件的审理。尽管行政行为的程序瑕疵经过判决而得到了补正,但由于判决并没有对实体性问题进行审查,行政机关依然可以以实体性问题为由而再次作出不予公开的行政行为,行政诉讼的救济功能因而受限于此。

四、以判断过程审查方式为转折的新规制方向

《保密法》第16条和《新条例》第17条和第18条的共同理解和解释,真正为此类诉讼中的原告寻找到了作为第三人知悉的权利依据。以日本法上的判断过程审查方式为指导,行政机关应当根据上述法律条文规定制定本部门的信息公开裁量基准,法官就裁量基准设定、符合法意、客观适用的三个层次对不予公开的裁量行为进行审查并重新回溯原告知情权利有无的判定过程。

(一)国家秘密类政府信息公开诉讼的司法审查核心

1.国家秘密的“知悉范围”何以成为司法审查的核心

现有研究成果都是基于对《保密法》第2条、第9条至第15条所作的规范性解读,并在此基础之上抽象出国家秘密的实质性要件和程序性要件。司法也据此发展出了对实体问题和程序问题的审查方式。但正如上文的分析,司法机关对实体问题保持回避而对程序问题只是作有限的形式性审查。理论迟滞和实务僵化使国家秘密类政府信息公开诉讼的权利救济功能和争议解决功能大打折扣。究其根本,现有研究均忽略了一个前提性问题:“国家秘密不是不可知,而是在法律上可以让谁知的问题”。国家秘密在确定之时就已经明确了特定范围的人对其享有知悉的权利,而这一部分人也成了定密行为的行政相对人。不管是实质要件还是程序要件,其在现行法秩序下的意义都是为了确认存在特定权利条件的人是否可以被赋予知情的资格和利益。

本文将司法审查核心的客观法依据追溯到《保密法》第16条。根据该条之规定,国家秘密的知悉范围应当根据工作需要限定在最小范围,其中知悉范围外的人因工作需要而知悉国家秘密,应当经过机关、单位负责人的批准。因此,在国家秘密类政府信息公开诉讼中,出于工作需要,有两类人享有对国家秘密知悉的权利。一种是原先就被确定为在知悉范围里的人,一种是不在知悉范围而后被机关、单位批准知悉的人。根据保护规范理论,司法机关对客观法体系进行正确的巡视后,应当把目光落在第16条的规定上。因为正是该条规定赋予了第三人知悉国家秘密的权利并在具体诉讼中有可能通过法解释技术而推导出捍卫第三人知情利益的对抗请求权。

至此,问题便化约为:如何对规定在第16条并附着在知悉权上的“工作需要”条件进行解释。从上述司法案例所传递的观点来看,司法机关只把工作需要作了十分简单的理解,即属于“行政机关”的工作需要。这种理解在公法的变迁史上具有深厚的理论渊源。最初,行政活动在夜警国家和之后的自由法治国下主要表现为“秩序行政”。传统秩序行政在国家和个人的关系上体现为“臣民关系”,即将行政相对人看作是执行公务和实现行政活动的客体。(46)行政相对人对于行政行为的结果只有接受的权利,若要寻求救济必须诉诸事后的行政诉讼。整个秩序行政活动只体现出来行政机关的单方面意志,颇有威权国家的色彩和倾向。(47)这种观点和我国行政法早期的“管理论”基本相仿,即便是后来经过修正而形成的“控权论”也并没有改变秩序行政一如既往的高权特点,仍然在行政机关和当事人的权利之间存在着严重的失衡状况。(48)

真正给传统公法带来转变的是耶利内克(G.Jellinek),其通过“地位理论”确认了个人相对于国家的主动地位,把个人从行政活动的客体解放出来,进而通过剥离国家中的“主权”要素而演化出“国家法人说”,于此真正把国家和个人形塑为在公法中的主体。(49)我国行政法后期所倡导的“平衡论”就是在此基础之上发展出来的理论,尤其是相对人通过行政程序参与到行政活动中,通过行使程序性权利而影响行政结果。(50)据此,“把工作需要”理解为“行政机关的需要”和现代行政法理念不相符,就连最具典型意义的秩序行政——行政处罚也将陈述、告知以及申辩的权利确认为当事人的主体性权利。因此,此处的“工作需要”只是相对“行政公务的履行”而言,其想要传达出真正的含义是行政任务的需要,而非“行政机关”的需要。对于完成工作所可能涉及的主体,第16条并没有在客观法上将其限定为“行政机关”,如果有第三人可能牵涉国家秘密的行政管理活动,则不应剥夺其成为知悉国家秘密的主体可能性。

2.裁量基准为司法审查的基本依据

真正使《保密法》第16条成为诉讼审查核心的原因,还要回溯于2019年修订的《新条例》第17条和第18条。这两条规定真正塑造出行政机关对政府信息公开审查的具体结构。根据第17条规定,法律课以行政机关建立公开审查机制的义务,行政机关应当根据相关的客观法体系对拟公开信息进行审查。同时,第18条直接要求行政机关建立政府信息管理动态调整机制。换言之,立法要求行政机关根据抽象的法律规范指示,形成符合本部门公开工作的具体审查标准,而这一标准也正是信息公开的裁量基准。基于法律拘束原则,行政机关应当依据具体的裁量基准对相对人的公开申请作出是否公开的决定,如果没有具体的裁量基准而对相对人作出不予公开的决定,则该行为在司法审查中理应被评价为不合法。

《保密法》第16条的“知悉范围”规定通过保护规范理论的转化而形成了为执行《新条例》第17条和第18条所要求设定的裁量基准。在这一过程中,保护规范理论成为了衔接《保密法》和《新条例》之间的通道,塑造了从司法审查核心到司法审查依据的基本框架。至于学者们所提出的实质性要件和程序性要件均是裁量基准的具体要素,其核心指向一个问题:“行政机关对裁量基准里的各种要素进行综合判断后,是否能够推导出在知悉范围外的第三人具有知悉国家秘密类政府信息的权利和利益。”

同时,裁量基准的设定也成为司法机关在诉讼中审查不予公开行为是否合法的依据。根据最高院在2019年“宋某某诉甘肃省兰州市住房保障和房产管理局”一案中所确认的司法观点,如果行政机关以政府信息属于国家秘密而不予公开的应当对此负有举证责任。(51)根据对《新条例》第17条和第18条的实质性理解,作为公开裁量基准的文件也应当是属于行政机关向法院提交审查的证据。此外,就比较法的观点来看,裁量基准作为司法机关审查的依据并没有适用上的阻碍。

这种推论从日本于2004年修改《行政事件诉讼法》时新增的“释明处分”规则(釈明処分约特則)即可得到证实。根据行政事件诉讼法第23条之二第1款规定,法院有权要求被告在诉讼中提交所诉争处分的法令条款,以及作出该处分原因的事实及其他理由的资料。这当中就包括通达等行政内部性规则、通知、听证记录、证明裁量标准的资料、记录裁量过程的文书等。(52)在国家秘密类政府信息公开诉讼中,有关裁量基准的设定及其运用过程的证据也应当由行政机关在诉讼中予以提交以供司法机关审查。

(二)判断过程审查方式对我国司法规制路径的启示

1.日本后裁量一元论下的判断过程审查方式

二战后的日本宪法原理发生了转换,行政诉讼事件不再由行政诉讼法院管辖而是统一由普通法院进行审查,司法国家由此产生。(53)对于先前受制于行政权的司法审查仍要区分要件裁量和效果裁量,但二战后日本司法体制的置换推动了裁量理论的发展,并最终演化为现有的后裁量一元论。(54)只要涉及行政裁量问题,司法机关都有权进行审查。超脱于伴随古典裁量论而生的逸脱裁量审查,(55)裁量一元论要求司法审查方式进行改变,判断过程审查方式在理论要求下开始在司法中被广为使用。小早川光郎在“日光太杉事件”判决中如此总结判断过程审查方式:“法院根据行政机关的陈述,对行政机关以何种方式考虑何种事项作出行政行为进行重构,并在此基础之上对裁量过程的妥当性进行评价,又被称为程序性的实体审查。”(56)

判断过程审查方式的理论基础来自渡边洋三和杉村敏正的“裁量基准设定说”,其主要通过对裁量基准的设定和运用为构想而进行司法审查。(57)判断审查方式是一种适度的审查方式。第一,它加强了司法审查强度,其不同于对裁量场域进行先验性区分的逸脱裁量审查,也不同于流于对形式进行合法性控制的程序性过程审查;第二,它能够将司法审查密度控制在合适范围内,不同于代替行政机关作出结论的判断代置审查,它并不会自己形成判断并取代行政机关的结论。判断过程审查只是使“撤销+重作”的司法判决能够更接近解决争议的实质性功能,并使行政权和司法权在宪政体制下保持着分立与制衡的关系。

日本法上的判断过程审查方式的兴起受到德国公权理论的影响,正是因为如此,这种审查方式着眼于裁量过程中所考虑的因素和事项,进而对复杂多样的利害关系进行合理的调整,这正是阿斯曼所提出的分配行政和以利益调整为核心的保护规范理论的投影。通过本文的论述,该理论在国家秘密类政府信息公开诉讼形成了以司法审查模式——司法审查核心——司法审查依据——司法审查方式——司法判决的逻辑闭环。

2.判断过程审查方式在我国行政诉讼中的具体运用

我国行政诉讼已经积累了几起较为典型的运用类似判断审查方式的司法案例,对这些司法资源的汲取有利于判断审查方式在我国的本土化并在国家秘密类政府信息诉讼中获得合适的制度性启示。《最高人民法院公报》曾分别在2004年“丰某某等人诉广东省东莞市规划局房屋拆迁行政裁决纠纷案”、2006年“肇庆外贸公司诉肇庆海关估价行政纠纷案”以及2007年“陆某某诉上海市闸北区房屋土地管理局房屋拆迁行政裁决纠纷案”等公报案例中公布了具有类似审查思路的判决,只不过在没有日本裁量理论推动的背景下,并不能够将此类审查方式予以类案化并在司法中予以广泛运用。

当然,已有学者提出将实质与形式一并审查的建议,其思路是在行政诉讼中由法院将实质问题交由“定密异议委员会”来审查,法官根据定密委员会意见作为司法裁判的根据。但这样的审查方式是否可以内嵌于行政诉讼的整体规定却值得商榷。(58)在行政诉讼中,法官应当根据行政机关作出行政行为时所依据的所有证据和材料而对行为合法性作出评价,如果在事后定密委员会作出了不利于申请人的决定或有利于行政机关的决定,无异于为原行政行为补充了证据,这明显违反了《行政诉讼法》第36条规定。(59)由此可见,这种审查思路的出发点主要是为了解决法院不能对实体问题审查的困难,但正如上文所述,法院在判断过程审查方式的指引下并不会直接对行政机关所形成的处理结论予以直接代替,而只是对该结果作出的裁量过程中的所有事项进行回溯性重构并在此基础之上评价其合法性,主要通过三个阶段来进行判断,分别是行政机关是否设定裁量基准、裁量基准是否符合法意、对裁量基准的适用是否客观。

(1)“设定裁量基准”的审查阶段。法院需要在诉讼中查明行政机关是否提交了已经按照《新条例》第17条的规定而制定了经过具体转化的信息公开裁量基准,如果行政机关没有提交能够证明裁量基准存在的证据或者裁量过程的材料,此时法院应当认定行政机关违反《新条例》第17条第1款的规定,在没有裁量基准的情况下就作出不予公开的决定,属于没有履行公开审查义务。

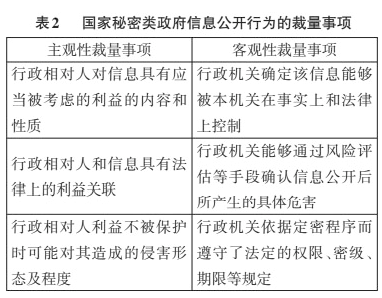

(2)“裁量是否符合法意”的审查阶段。法院需要对行政机关所提交的裁量基准进行审查,而法院审查的对象只是对裁量基准是否符合《保密法》《新条例》等法律依据所规定的目的和宗旨,但不对裁量基准的效力问题作出评价。对于是否符合法意的判断,需要审查行政机关是否在裁量基准里分别设定了主观性裁量事项和客观性裁量事项。如果行政机关没有设定主观性裁量事项或者对客观性裁量事项设定不具体,此时即可认为其违反《新条例》第17条第2款规定。如在“洪某诉浙江省市场监督管理局工商行政管理信息公开案”中,法院就认为市场监督管理局并未在裁量过程中查明信息公开将会如何危害社会稳定和危害,且并未通过风险评估办法对该事项进行充分的评定。(60)据此,国家秘密类政府信息公开行为的主观性裁量事项和客观性裁量事项如下表所示:

(3)“裁量适用是否客观”的审查阶段。法官主要需要运用“比例原则”对行政机关的裁量过程进行审查。行政机关应当对信息公开裁量基准里的主观性和客观性裁量事项进行权衡,法官在诉讼中应当对行政机关作出的裁量权衡结果进行合比例的审查。首先,需要审查行政机关不予公开决定的裁量过程是否具有适当性,即审查行政机关的不予公开行为是否有助于维护国家安全的目的。其次,需要审查行政机关的裁量过程是否具有必要性,即是对相对人侵害手段里最小的一种,行政机关向法官提交的裁量过程记录等证据应当包括除不予公开行为之外的其他手段,并说明在众多侵害手段中不予公开行为是对相对人侵害人最小的一种的事实和理由。最后,需要审查行政机关利益权衡结果是否禁止过度。根据阿列克西(Alexy)在利益衡量过程中提出的强度公式(Begr ü ndungsmodell),衡量时应考虑双方受侵害之强度,侵害愈强,则保护需求愈高。公开行为对国家造成的损害应当明显大于不公开行为对相对人知情权造成的损害。

“公开为原则,不公开为例外”的立法理念一直是我国对公民知情权保障立法的指导方向。但如何在宪法的统摄下突出知情权作为基本权利的地位,却需要在具体立法中对这一价值秩序进行制度上的形塑和创设。《新条例》已经注意到了要与《保密法》在法律体系内进行关联和调适,行政诉讼作为司法上的监督方式,更应该在《新条例》出台后寻找解决方法去打破对此类诉讼“回避实体、有限形式”的审查困境。通过对《新条例》中新增的条文进行巡视,以日本裁判上的判断过程审查方式作为引导,在汲取我国本土司法资源的基础上,通过对信息公开审查裁量基准的三步审查,可以有效寻求作为第三人的公民对国家秘密类信息的知情权基础。司法机关对此行政裁量过程进行审查,既克服了实体审查困难,又加强了形式审查的效力,并能够在此类诉讼中通过“适度审查”最终实现行政诉讼的争议解决功能。

①参见[美]富勒:《法律的道德性》,郑戈译,商务印书馆2017年版,第77页。

②参见王锡锌:《政府信息公开语境中的“国家秘密”探讨》,《政治与法律》2009年第3期;湛中乐、苏宇:《论政府信息公开排除范围的界定》,《行政法学研究》2009年第4期;章剑生:《政府信息公开中的“国家秘密”——〈政府信息公开条例〉中的“国家秘密”之解释》,《江苏大学学报(社会科学版)》2012年第6期。

③参见杨伟东:《国家秘密类政府信息公开案件审查模式的转型》,《法学》2021年第3期。

④参见郑春燕:《政府信息公开与国家秘密保护》,《中国法学》2014年第1期。

⑤2019年《政府信息公开条例》第17条规定:“行政机关应当建立健全政府信息公开审查机制,明确审查的程序和责任。行政机关应当依照《中华人民共和国保守国家秘密法》以及其他法律、法规和国家有关规定对拟公开的政府信息进行审查。行政机关不能确定政府信息是否可以公开的,应当依照法律、法规和国家有关规定报有关主管部门或者保密行政管理部门确定。”第18条规定:“行政机关应当建立健全政府信息管理动态调整机制,对本行政机关不予公开的政府信息进行定期评估审查,对因情势变化可以公开的政府信息应当公开。”

⑥《政府信息公开条例》第27条规定:“除行政机关主动公开的政府信息外,公民、法人或者其他组织可以向地方各级人民政府、对外以自己名义履行行政管理职能的县级以上人民政府部门(含本新条例第十条第二款规定的派出机构、内设机构)申请获取相关政府信息。”

⑦《保守国家秘密法》第16条第3款规定:“国家秘密的知悉范围以外的人员,因工作需要知悉国家秘密的,应当经过机关、单位负责人批准。”

⑧参见李伟国:《当代中国保密法治研究》,金城出版社2020年版,第145页。

⑨参见[德]毛雷尔:《行政法总论》,高家伟译,法律出版社2000年版,第500页。

⑩参见[德]奥托·迈耶,《德国行政法》,刘飞译,商务印书馆2013年版,第104页。

(11)参见赵宏:《法治国下的目的性创设:德国行政行为理论与制度实践研究》,法律出版社2012年版,第103页。

(12)参见《德国联邦行政程序法》第35条规定:“……一般处理行为属于行政行为,其针对的是数量确定的,或是根据一般标准能够确定的人群,或是其内容是对某物的公法性质以及一般使用的规定。”

(13)参见翁岳生:《“论‘不确定法律概念’与行政裁量之关系”》,载翁岳生主编:《行政法与现代法治国家》,台湾祥新印刷有限公司1989年版,第42-86页。

(14)参见保密法研究课题组:《保密法比较研究》,金城出版社2001年版,第101页。

(15)同注①。

(16)参见章剑生:《知情权及其保障——以〈政府信息公开条例〉为例》,《中国法学》2008年第4期。

(17)参见张翔:《基本权利的规范构建》,法律出版社2017年版,第66页。

(18)2008年《政府信息公开条例》第13条规定:“除本条例第九条、第十条、第十一条、第十二条规定的行政机关主动公开的政府信息外,公民、法人或者其他组织还可以根据自身生产、生活、科研等特殊需要,向国务院部门、地方各级人民政府及县级以上地方人民政府部门申请获取相关政府信息。”

(19)参见2011年《最高人民法院关于审理政府信息公开行政案件若干问题的规定》第1条;参见2010年《最高人民法院关于请求公开与本人生产生活科研等特殊需要无关政府信息请求人是否具有原告诉讼主体资格问题的批复》:相对人认为行政机关的答复或者逾期不予答复侵犯其合法权益提起行政诉讼的,法院应当受理,和自身相关的特殊需要属于实体审理内容。

(20)2019年《政府信息公开条例》第27条:“除行政机关主动公开的政府信息外,公民、法人或者其他组织可以向地方各级人民政府、对外以自己名义履行行政管理职能的县级以上人民政府部门(含本条例第十条第二款规定的派出机构、内设机构)申请获取相关政府信息。”

(21)参见2017年《最高人民法院印发〈关于进一步保护和规范当事人依法行使行政诉权的若干意见〉的通知》第16条。

(22)参见北京市第一中级人民法院行政裁定书,(2019)京01行初583号。

(23)参见林腾鹞:《行政诉讼法》,台湾三民书局2014年版,第115页。

(24)参见日本司法研修所:《改定行政事件訴訟の一般的な問题に関する実務的研究》,法曹会2000年版,第138页。

(25)参见江利红:《日本行政诉讼法》,知识产权出版社2008年版,第231页。

(26)参见[日]小早川光郎:《行政訴訟の構造分析》,东京大学出版会1983年版,第35页。

(27)参见赵宏:《法治国下的目的性创设:德国行政行为理论与制度实践研究》,法律出版社2012年版,第267页。

(28)参见[日]中西又三:《行政法Ⅰ》(改订版),日本中央大学通信教育部2003年版,第278页。

(29)参见郑春燕:《政府信息公开与国家秘密保护》,《中国法学》2014年第1期。

(30)参见浙江省高级人民法院行政判决书,(2020)浙行终992号。

(31)参见最高裁判所事務総局行政局:《行政訴訟の運営について》,昭和55年第72-74页。

(32)参见[日]小早川光郎:《行政诉讼与裁量统制》,王天华译,《行政法学研究》2006年第3期。

(33)参见[日]田中二郎:《自由裁量とその限界——行政事件訴訟との関連を中心として田中·司法權の限界》,《法曹時赧》昭和30年第7号。

(34)参见四川省高级人民法院行政裁定书,(2018)川行终681号。

(35)参见北京市通州区人民法院行政判决书,(2020)京0112行初488号。

(36)参见翁岳生:《不确定法律概念、判断余地与独占事业之认定》,载翁岳生编《法治国家之行政法与司法》,台湾元照公司1994年版,第91页。

(37)参见王天华:《行政裁量与判断过程审查方式》,《清华法学》2009年第3期。

(38)参见陈春生:《行政上之预测决定与司法审查》,载陈春生主编:《行政法之学理与体系》,台湾三民书局1996年版,第183页。

(39)参见湖北省宜昌市中级人民法院行政判决书,(2019)鄂05行终187号。

(40)参见郑春燕:《政府信息公开与国家秘密保护》,《中国法学》2014年第1期。

(41)参见杨伟东:《国家秘密类政府信息公开案件审查模式的转型》,《法学》2021年第3期。

(42)参见上海市浦东新区人民法院行政判决书,(2020)沪0115行初511号。

(43)参见东京地判昭38·9·18行集14卷9号,第1666页;参见东京地判昭38·12·25行集14卷12号,第2255页。

(44)参见王天华:《行政诉讼的构造:日本行政诉讼法研究》,法律出版社2010年版,第119页。

(45)参见赵宏:《法治国下的目的性创设:德国行政行为理论与制度实践研究》,法律出版社2012年版,第267页。

(46)Wihelm Henke,Das subjektivesoeffentliches Recht,1968,Tuebingen,S.13.

(47)同注(46)。

(48)罗豪才:《现代行政法的平衡理论·第二辑》,北京大学出版社2003年版,第3页。

(49)参见[德]耶利内克:《主观公法权利体系》,中国政法大学出版社2012年版,第85页:参见王天华:《国家法人说的兴衰及其法学遗产》,《法学研究》2012年第5期。

(50)同注(48),第4页。

(51)参见最高人民法院行政裁定书,(2018)最高法行申5844号。

(52)参见[日]室井力、芝池義一、浜川清:《ユンメンタ—ル行政法Ⅱ行政事件訴訟法·国家賠償法》(第二版),日本评论社2006年版,第264页。

(53)参见[日]兼子一、木村亀二:《新憲法と司法》,国立书院1984年版,第44页。

(54)参见王天华:《从裁量二元论到裁量一元论》,《行政法学研究》2006年第1期。

(55)参见[日]小早川光郎:《裁量问题と法律问题—わお国の古典的学说に関する覚书》,载《法学协会100周年纪念论文集第二卷》,有斐阁昭和58年版,第342页。

(56)参见[日]小早川光郎:《事実认定と土地收用法20条3号の要件—日光太郎杉事件》,载《街づくり·国づくり判例百选(别冊ヅユリスト103号)56事件》,第120页。

(57)参见[日]渡过洋三:《法治主義と行政権——法律による行政とは何ぉ同現代国家と行政権》,东京大学出版会1972年版,第107页-109页;参见杉村敏正:《行政裁量》,载[日]高柳信一编:《現代の行政》,岩波书店1968年版,第88-90页。

(58)参见杨伟东:《国家秘密类政府信息公开案件审查模式的转型》,《法学》2021年第3期。

(59)《行政诉讼法》第36条规定:“被告在作出行政行为时已经收集了证据,但因不可抗力等正当事由不能提供的,经人民法院准许,可以延期提供。”

(60)浙江省高级人民法院行政判决书,(2018)浙行终1271号。