张启扉:美国司法豁免认定权的配置及其启示

张启扉内容提要:司法豁免认定权是在跨国诉讼中对外国被告是否享有司法豁免进行认定的权力。在美国,司法豁免认定权之配置一直徘徊于行政部门与法院之间,该权力的配置变化经历了法院相对独立认定、遵从行政部门豁免建议、法院主导行政部门辅助认定这几个重要阶段。导致司法豁免认定权产生配置问题的内因在于司法豁免认定权的混合权力属性以及该权力主体的复合性;外因在于被诉国政府的施压、美国行政部门的风险研判、法官自身的政治偏好以及美国法对司法豁免认定权配置的规制张力。对于美国司法豁免认定权配置的实践,中国可从中得到两方面启示:一方面,中国被告在美国被诉时除积极运用美国法进行管辖权抗辩外,应审慎对待行政部门的豁免建议;另一方面,未来中国的国家豁免立法应当构建司法豁免认定弹性机制,允许行政部门对外国司法豁免问题发表意见,合理配置中国的司法豁免认定权。

关 键 词:

美国司法豁免认定权 国家豁免立法 《外国主权豁免法》 对外关系法 涉外法治

在新冠肺炎疫情的背景下,美国法院受理了多起针对中国的涉疫追责索赔起诉,意图利用诬告对中国政府以及其他中国被告进行讹诈,中国在美国法院的主权豁免问题成为了学界与实务界关注的焦点。同时,中国亦有三十余位全国人大代表于2020年第十三届全国人民代表大会第三次会议期间联名呼吁我国加紧制定《国家豁免法》,以维护我国国家及自然人的利益。①面对美国的追责索赔诉讼以及制定《国家豁免法》的现实需求,学界有必要对美国的主权豁免制度以及我国的国家豁免制度进行再审视。

过往,中国学界对豁免问题的研究较着眼于主权国家对豁免立场的抉择以及国际法和国内法上豁免规则的演进与比较②,对于司法豁免③案件中的程序性问题关注相对较少。而在程序方面,“法院地国政府就豁免问题向法院提建议”的现象则是一个具有代表性的问题,法院很可能在外国被告的司法豁免问题上遵从行政部门之决定进而引发争议,因而对此进行研究具有理论意义与现实价值。

美国的有关实践则最为丰富,在美国,这一现象表现为行政部门在跨国诉讼中向法院提出“豁免建议”或“利益声明”,对外国被告的司法豁免问题发表意见,行政部门的意见将对司法豁免认定的结果产生重要影响。在美国法院受理多起针对中国的新冠疫情索赔诉讼的背景之下,更加凸显了对美国在豁免认定中的“行政介入”与“司法遵从”研究的重要性。事实上,中国学者对此已经展开了一些研究,早期的研究成果更多地停留在对现象的归纳与描述④,而近期的研究成果则尝试对这一现象进行理论解读⑤,但它们主要是尝试论证“行政介入”的正当性,而缺少对法院的回应方面的研究。对此,本文基于现有的研究基础并结合美国的司法实践,提出“司法豁免认定权”概念⑥,从权力配置的视角切入,对美国有关司法豁免的实践进行研究。

本文首先梳理了从美国建国初期至晚近以来司法豁免认定权在美国法院与行政部门之间的配置变迁史,再归纳总结该权力何以需要在美国法院与行政部门之间进行配置以及为何会发生配置的变化,最后为中国应对在美国被诉以及中国国家豁免立法建言。

一、普通法时代的美国司法豁免认定权配置

《外国主权豁免法》(Foreign Sovereign Immunities Act,FSIA)生效以前,美国法院处理司法豁免问题的主要依据是判例。在普通法时代,美国司法豁免认定权的重心总体上从法院转移至行政部门,到1940年前后,美国行政部门成为司法豁免认定问题的实质主导机关。

(一)法院相对独立地进行司法豁免认定

在美国建国后的一段时间内,法院能够相对独立地进行司法豁免认定。在Waters v.Collat案(以下简称科罗特案)⑦中,法国殖民地瓜德罗普的私掠者乔治·科罗特(George Collat)以行使统治者权力为由,将一艘美籍双桅船Kitty号作为战利品进行了没收,后被诉至宾夕法尼亚州最高法院。科罗特认为自己是代表法国政府行使权力,美国法院无权对争端进行司法管辖,并将此事告知了法国全权公使约瑟夫·福歇(Joseph Facuchet),福歇随即致信美国国务卿埃德蒙·兰道夫(Edmund Randolph),希望美国行政部门出面制止法院的司法管辖。⑧然而,兰道夫在回信中写道,这起诉讼似乎是被法律允许的,诉讼程序如何进行由我国法院决定,而非外交使团,被告是否需要承担赔偿责任,也需要在法庭审判之后才有结果。⑨时任美国总检察长威廉·布拉福德(William Bradford)也拒绝介入审判。⑩本案中,行政部门拒绝介入审判,因而法院能够独立地、未受外交因素影响地完成对科罗特的豁免认定。

类似的情形在Parnell & Stewart v.Sinclair案(以下简称辛克莱案)中亦有发生。英国私掠者亨利·辛克莱(Henry Sinclair)因拿捕行为被诉至美国弗吉尼亚法院,辛克莱主张拿捕行为经过英王政府的授权,所以不受美国的司法管辖。英国就该案向美国政府交涉,时任美国国务卿蒂莫西·皮克林(Timothy Pickering)向总检察长查尔斯·李(Charles Lee)寻求法律意见。(11)李在给皮克林的回信中表示自己不会介入诉讼。回信中主要包含两层意思:第一,如果被告是奉一个主权国家的命令行事,那么其奉命从事的行为所引发的争端不受美国的司法管辖。第二,依据美国宪法法律的规定,这类争议需要由法庭依法裁决,行政部门不能够干预私人与辛克莱之间的争讼。(12)从李给皮克林的回信中可以看出,在美国的分权体制下,行政部门认为不能将自己的意见强加于法院。

然而,行政部门的立场在The Cassius案(以下简称卡修斯号案)中出现了微妙的变化。法国政府就本案的管辖问题向美国政府抗议,时任美国国务卿兰道夫与宾州地区检察官威廉·罗尔(William Rawle)探讨了该案中的法律问题以及可能引发的外交危机。(13)在罗尔看来,不论是扣船还是对戴维斯实施管辖都欠妥当,强行推进法律程序很可能导致战争。(14)然而,罗尔的做法与前两个案件中的检察官不同,依据当时的美国法,罗尔无法代表法国出庭,但他认为有必要让法庭了解行政部门以及法国政府的立场和关切。于是,他以维护美国利益的名义向法院提交了一份“建议”,其内容主要包含两方面:一方面,罗尔提及美法两国关系和平友好,本案深刻关涉美国的利益与和平。另一方面,行政部门的法律意见认为,美国法院缺乏对案件行使司法管辖的依据,希望法院能够解除对卡修斯号的扣押。(15)罗尔向法院递交“建议”的做法具有开创性,它为后续行政部门向法院在司法豁免问题上提出建议创造了先例,构成了涉及司法豁免认定的普通法组成部分。然而,这不意味着美国的司法豁免认定权力重心转移至行政部门,因为法院并未遵照该建议的内容进行审判。

在The Schooner Exchange v.Mcfaddon案(以下简称交易号案)中,法国驻美大使(臣)请求美国时任国务卿詹姆斯·门罗(James Monroe)介入诉讼并解除船舶的扣押。门罗则表示自己会与费城地区检察官沟通,同时表示美国政府无法控制法院的决定。(16)案件上诉至联邦最高法院后,马歇尔大法官也未否定检察官亚历山大·达拉斯(Alexander Dallas)提交的“建议”,这为行政部门在后来的案件中继续递交豁免建议保留了空间。他虽然参考了卡修斯号案中的先例,没有否定行政部门提交建议书的做法,但却回避了法院对建议书的效力认定问题,也没有在判决书中采纳建议书中的观点。(17)

(二)从相对独立转向遵从豁免建议

在后续的一些案件中,司法豁免认定权的重心虽仍在法院,但是一些法官开始对司法豁免案件可能导致的对外关系风险产生担忧,并逐渐开始主动地向行政部门寻求豁免建议。到了20世纪40年代,美国联邦最高法院确认了法院需要绝对遵从行政部门出具的豁免建议的判例法。自此,美国行政部门开始主导司法豁免认定,司法豁免认定权力重心从法院转移至行政部门。

1.法院开始倾向于寻求行政部门的建议

在The Florence H案(以下简称弗罗伦斯号案)中,美国行政部门没有向法院递交豁免建议,于是法院需要独立进行豁免认定。汉德(Hand)法官虽然认定被告不享有豁免,但他在判决中写道:“法院若是单纯地依照法律对隶属于法国政府的船舶以及船员进行司法审判不会使法院陷入窘境,但是这么做很可能在外交上给美国带来麻烦。”(18)他甚至认为,如果把司法豁免认定看作是一种外交层面的判断,那么这种事项在美国法院不具备可裁判性。(19)类似地,霍格(Hough)法官在the Maipo案(以下简称迈博号案)中尽管认定了被告能够豁免于美国的司法管辖,但也在判决中表达了与汉德法官相似的担忧。他认为,涉案船舶的公有性质认定是不可司法的,而是外交的。他指出,若是继续推进司法程序,很可能让美国法院成为引发战争的罪魁祸首。(20)

在The Pesaro案(以下简称皮萨罗号案)(21)中,纽约南区法院法官就商用外国公有船舶是否能够享有司法豁免的问题主动向行政部门寻求建议。(22)美国国务院认为不适合给予商船以豁免权,并将此建议经由司法部转递给法庭。法院在判决中虽然采取了和国务院一样的立场,即商用外国公共船舶不享有豁免,但是判决中并未显示它是因为尊重国务院建议而作出这样的判决。

以上案件中法官的态度和做法实际上反映出联邦法院对于司法豁免认定权的掌控出现了松动,有意将权力“分享”给行政部门。

2.法院转向对行政部门建议的绝对遵从

The Navemar案(以下简称内瓦马尔号案)中,联邦最高法院哈兰·斯通(Harlan Stone)大法官首次在最高法院判例中确认了行政部门豁免建议对法院具有约束力。他在判决中指出,如果行政部门在豁免建议中“承认并许可”外国政府的豁免主张,那么法庭便有义务将船舶解除扣押。(23)斯通大法官似乎也在强调分权原则,一旦行政部门在豁免建议中对主权豁免问题进行了明确表态,那么行政部门的建议就优先于法院基于习惯国际法所作的豁免认定。(24)斯通大法官关于内瓦马尔号案判决迈出了法院转移司法豁免认定权归属标志性的一步,而在Ex Parte Peru案(以下简称秘鲁案)中,斯通则更进一步地将司法豁免认定权的“重心”推向行政部门。他在判决中直言:“该案的核心问题已经不在于联邦地区法院能否行使司法管辖权,而在于法院已经通过扣船行为行使的司法管辖是否应当依据‘最高实在法规则’而撤回。”(25)这项“最高实在法规则”具体是指:法院不能因行使司法管辖,扣押友国财产,而致使美国负责对外关系的部门难堪。

(26)斯通认为,处理这种争议的恰当方法应当是外交谈判而非司法程序,更重要的是,判决明确了豁免建议中行政部门的司法豁免认定对法院来说是“结论性”的。(27)Republic of Mexico v.Hoffman案(以下简称霍夫曼案)则基本确立了法院在司法豁免认定上对行政部门的“绝对遵从”原则。它通过判决再度强调法院在跨国诉讼中行使管辖权的重要前提在于不能让负责对外事务的行政部门处境尴尬,并且提出法院会将行政部门的豁免建议当作“国家政策”予以尊重,唯有此,“有关对外关系事务的责任才能够置于权力所在之处”(28)。

从内瓦马尔号案到秘鲁案再到霍夫曼案,斯通大法官完成了美国的司法豁免认定权归属的重心转移。美国行政部门,主要是国务院,自此成为司法豁免认定的主导机关。在司法豁免问题上,法院遵从行政部门的豁免建议构成了的美国普通法中的重要内容,深刻地影响着后来的美国法实践。

二、迈向制定法:过渡时期的美国司法豁免认定权配置

“泰特信函”(Tate Letter)以政策的形式将美国转向限制豁免立场,但没有改变司法豁免认定权的归属重心,行政部门依旧主导外国司法豁免的认定。然而,因“泰特信函”引发的司法实践混乱以及外交压力陡增等现实争议直接导致了美国《外国主权豁免法》的制定与通过。总体上,1952年至1976年这段历史时期,是美国司法豁免制度迈向制定法的过渡时期,这段历史反映了行政部门何以推动司法豁免认定权的重心回归法院。

(一)“泰特信函”及其引发的争议

1952年,为了扭转外国司法豁免问题上美国所处的不利局面,也为了顺应限制豁免主义在国际社会的崛起趋势,时任美国国务院法律顾问杰克·泰特(Jack Tate)通过一封给美国总检察长的信函,以政策的形式宣告美国转向限制豁免的立场,该函被称为“泰特信函”。在1952年至1976年期间,“泰特信函”一直是美国行政部门以及法院处理司法豁免问题的重要依据。豁免立场的转变使得司法豁免认定变得更为复杂。因为,在绝对豁免立场下,司法豁免认定的关键在于司法豁免主体的认定,如果被告是外国政府或官员,那么就能够享有司法豁免。而在限制豁免立场下,即便被告属于豁免主体,法院地国还需判断争议行为是否属于豁免例外的情形,这便涉及法院地国权力机关对本国豁免规则的适用。

具体到美国,“泰特信函”改变了美国的豁免立场,但没有改变美国行政部门主导司法豁免认定的传统(29),行政部门因而需要依据“泰特信函”中的豁免规则来进行认定,承担了一定“司法”性质的职能,这无疑给行政部门带来了挑战。行政部门于是在司法豁免认定程序上采取了一些调试措施,研究发现行政部门在司法豁免认定权的行使上开始趋于审慎,这种审慎体现在,自20世纪60年代开始,国务院在向法院提交豁免建议前,允许诉讼原被告双方对豁免问题进行陈述,国务院会把这些陈述作为豁免认定的重要参考,以此来保障双方的程序参与,强化司法豁免认定结果的程序正当性。(30)然而,这并未避免司法实践中出现的混乱。一方面,“泰特信函”对于外国司法豁免的例外情形描述模糊,再加上外交层面的考虑,导致行政部门的豁免认定存在“同案不同判”的矛盾情况。另一方面,行政部门“逢申请必介入”,国务院也可能会保持沉默。在这种情况下,法院就能依据普通法以及“泰特信函”等政策规则进行司法豁免认定,叠加美国法律体系的特殊性,不同巡回区之间判例互相没有硬约束力等因素,也容易出现判决与先例矛盾的情形。

(二)行政部门推动权力重心回归法院

“泰特信函”导致的争议并没有得到有效解决,加剧了美国行政部门与其他各方的矛盾。于是,美国行政部门开始游说美国国会,司法部同国务院一起向国会提交了外国主权豁免立法的法案,国会最终于1976年通过了《外国主权豁免法》。

两部门之所以通力合作促进豁免立法的原因主要有两点:第一,豁免认定缺乏一致性以及“泰特信函”的模糊性导致判决的不可预见性。有时在外国政府的压力下,行政部门甚至昧于被告的行为明显具有商业性质的事实而请求法院给予司法豁免,这种情况引起了学界、实务界甚至国务院本身的不满。(31)这种争议可从Spacil v.Crowe案(以下简称思贝索案)窥见一斑。(32)该案中,被告古巴国有公司的运糖货轮因为忧心智利政变带来的威胁,改变原定航程而产生违约后果,被告向国务院主张了司法豁免。依据“泰特信函”的限制豁免政策,本不应当给予豁免,但是国务院基于“外交政策与对外关系的行为”为由同意了被告的主张并向法院递交豁免建议(33),地区法院接受了豁免建议并驳回起诉。在上诉审中,巡回法庭进一步强调了“分权”原则,表示只有在行政部门“沉默”时才能审查司法豁免问题,以免干涉美国的外交事务(34),这实际上是对霍夫曼案判决的一次重申。思贝索案后,针对国务院以外交考量作为给予豁免的依据而不满的声音愈来愈多,国务院内部也存在反对意见,这也成为了促成《外国主权豁免法》制定的一个直接原因。

第二,行政部门希望将司法豁免认定权让渡法院。“泰特信函”没有改变斯通法官确立的法院遵从行政部门豁免建议的规则,这使得外国国家依照传统继续要求国务院出具豁免建议。更甚者,那些同样转向限制豁免的国家也开始向国务院进行外交施压与游说,希望国务院能作出给予豁免的建议。(35)据统计,从1952年“泰特信函”颁布后至1977年《外国主权豁免法》生效的近25年间,美国共有118个向国务院提出司法豁免的请求(36),可以说给国务院造成了较大的工作负担及外交压力。如此一来,美国国务院与司法部开始在国会游说,提议制定《外国主权豁免法》。时任国务院法律顾问查尔斯·布朗尔(Charles Browner)在众议院听证会上直言:“如果能让法院而不是行政部门来进行外国主权豁免认定,那么美国的对外关系利益以及原告的权利都将被更好地保障。”(37)在后续的另一场有关外国主权豁免立法的听证会上,美国行政部门在陈述中的表述更加明晰:“(我们提议的)这项法案的一个根本目的就在于想要将主权豁免认定(的权力)从行政部门转移到法院,从而减少豁免认定中的对外政策因素并且保障原告获得的判决是纯粹依据法律且是在正当程序之下作出的。”(38)

在司法部与国务院的积极推动下,美国《外国主权豁免法》于1976年通过,成为全球第一部外国主权(国家)豁免制定法。可以说,将外国主权豁免问题“去政治化”是美国行政部门推进立法的一个愿景,而《外国主权豁免法》颁布之后,美国的司法豁免认定中的法律属性的确得以增强而对外关系属性逐步式微。然而,美国《外国主权豁免法》的出台不意味司法豁免认定权已经完全属于法院,或是行政部门就此退出了司法豁免认定的司法决策过程,而是在行政部门的积极让渡下,权力重心回归联邦法院,并且得到了制定法层面的确认。

三、制定法时代的美国司法豁免认定权配置

1977年以降,美国《外国主权豁免法》正式生效。美国法院如若遇到涉及外国国家的主权豁免的案件,《外国主权豁免法》将成为法院行使管辖权的唯一制定法依据(39),美国司法豁免认定问题进入了制定法时代。在《外国主权豁免法》的主导下,美国司法豁免认定权的配置重心转移至联邦法院,行政部门开始在制度层面上处于司法豁免认定的辅助地位。尽管如此,在对美国《外国主权豁免法》进行解释以及在《外国主权豁免法》难以规制的情况下,例如在外国官员民事司法豁免案件中,法院仍对行政部门的豁免意见给予不同程度的重视,但这并未改变司法豁免认定权归属重心转移至法院的现实。

(一)美国《外国主权豁免法》及其影响与趋于辅助地位的行政部门

1.美国《外国主权豁免法》的主要内容及其影响

美国《外国主权豁免法》的主要内容包括:“外国国家”的含义,管辖豁免的一般例外情形,执行豁免及其例外情形,对外国国家的送达、反诉以及开示程序等。美国《外国主权豁免法》第1605节列明的管辖豁免例外情形包括:外国国家放弃豁免、外国国家的商业行为、违反国际法的征收行为、外国国家的侵权行为、当事方约定仲裁、资助恐怖主义以及艺术展览活动例外。《外国主权豁免法》同时限制了外国财产的执行豁免,该法第1610节规定了外国国家财产免于扣押和执行的若干豁免例外情形。(40)

美国《外国主权豁免法》标志着法院开始主导外国主权豁免认定,因而大大激发了私人原告在美国法院起诉外国国家的热情,使得美国的判例法也进入了一个新的阶段,这体现在美国法院面对的起诉外国国家或政府的案件急剧增加,以及美国法院扩大司法管辖权的趋势,仅仅在1977年至1987年的十年时间中,在美国法院起诉外国国家的诉讼案件就超越了2000起,而且从晚近的司法实践来看,美国法院审理的以外国国家为被告的诉讼案件仍然有增无减。(41)

2.行政部门在制度层面上趋于辅助地位

一方面,美国行政部门在对外国国家送达程序中担任主角。依据美国《外国主权豁免法》第1608节有关送达的条款,在法院无法依据国际条约或是无法以邮寄方式向外国国家或其政治分支机构进行送达时,美国国务卿应当通过外交途径向外国国家转交相关诉讼文本。尽管成功送达是美国法院行使管辖权的重要依据,但是美国国务院在送达程序中并不会掺入利益关切,也无法通过送达来对法院的司法豁免认定施加实质性影响。法院地国外交部门的送达行为是一种正常的诉讼活动。

另一方面,美国《外国主权豁免法》并不禁止美国行政部门提交豁免建议,先前判例法确立的规则以及制定法也为其提供了依据。美国法典明文规定了美国行政部门有权提交“建议”。依据美国《法典》第28编第517节,美国司法部长可指派司法部官员至各州法院或各联邦法院在未决诉讼中代表美国利益。(42)因此,美国国务院如果认为有需要,可以委托司法部合法地在未决诉讼中向审案法院提交包含豁免建议的“利益声明”(43)。然而,法院在《外国主权豁免法》的范围内能够在多数情况下独立进行司法豁免认定,制定法优先于判例法,故而法院无须绝对遵从行政部门的豁免建议。豁免建议的效力也因此大幅减弱,处于一种“辅助”或是“补缺”的地位。

以上说明了,在制度层面上,行政部门在司法豁免认定中趋于辅助地位。然而,后续司法实践中,在解释《外国主权豁免法》条款以及《外国主权豁免法》难以规制的情形下,行政部门开始在这类案件中的司法豁免认定中发挥一定影响,甚至在一些情况下主导豁免认定。

(二)行政部门的豁免意见仍具有一定影响

尽管美国《外国主权豁免法》的颁布昭示着美国联邦法院已不必对行政部门的意见“绝对遵从”,

但是《外国主权豁免法》颁布后的司法实践,特别是联邦最高法院的判例,表明行政部门的意见对于司法豁免认定仍能产生影响,一定程度上再度加强了司法豁免认定权在行政部门的配置。这主要出现在两种情况下:一是在对《外国主权豁免法》进行解释的时候,二是《外国主权豁免法》规定不明确的时候。

1.对《外国主权豁免法》进行解释时

在司法豁免认定的过程中,如果外国被告属于《外国主权豁免法》项下的“外国国家”,那么法院就需要进一步适用《外国主权豁免法》中的豁免例外条款来进行认定。围绕着豁免例外条款的解释与适用,联邦法院与美国行政部门展开着持续的博弈。

“商业活动”豁免例外条款是《外国主权豁免法》中被适用较为频繁的条款(44)⑩,相应地,行政部门与联邦法院围绕着这一条款之解释和适用的互动也较多。例如在Republic of Argentina v.Weltover Inc.案(45)中,行政部门提交的“利益声明”中先是明确表示美国政府的利益关切,指出如果联邦最高法院支持下级法院判决并剥夺被告司法豁免权,那么将会对美国政府的对外关系产生实质性影响,除此之外美国政府还对“商业活动”豁免例外条款在该案中的适用问题提出了法律适用方面的意见。(46)在最后的判决中可以看到,法院对于争点的归纳与行政部门意见基本一致,此外,斯卡利亚(Scalia)法官对于存在“直接影响”的认定结果也与行政部门的观点基本相同。(47)但需要注意的是,虽然法院的结论与行政部门的观点类似甚至一致,但是判决中并没有说明法院是遵从行政部门的意见。类似的情形也发生在Saudi Arabia v.Nelson案(以下简称尼尔森案)中,最高法院在司法豁免认定结果上与行政部门的意见相同,只是在具体的论证上有所差异。(48)近年发生的相关案例是OBB Personenverkehr AG v.Sachs案(49),行政部门同样在该案中提交了“利益声明”(50),最高法院对于司法豁免的认定结果再次与行政部门一致,但法院在判决中没有提及美国政府的立场,而是援用尼尔森案中的论证逻辑。

可以看出,在对美国《外国主权豁免法》中的豁免例外条款进行解释时,法院虽然已经无需依据斯通创立的“绝对遵从”原则在判决中明确遵从行政部门的意见或是与行政部门立场保持一致,但法院时常得到与行政部门意见一致的推理结果。一种可能的推测是,法院已经在司法豁免认定的过程中与行政部门达成了有效对话,并通过“利益声明”知晓了政府立场,尽管行政部门对有关条款解释的推理具备说服力,但法官为了保证独立司法而刻意回避了政府对于有关条款的解释及其论证思路,转而利用司法技艺以其他论证手段达到与行政部门意见一致的结果。在近期一起有关“征收”豁免例外条款的案件中,最高法院与行政部门对于司法豁免认定的结果也是殊途同归。(51)但值得引起注意的是,或许是由于征收事项的敏感性,法院甚至在判决中直接表示对行政部门有关主权豁免的观点给予了“特别关注”(52)。

2.《外国主权豁免法》规定不明确时

作为成文法,《外国主权豁免法》不可避免地存在模糊性与滞后性,导致法院无法依据《外国主权豁免法》对部分争议行使司法管辖。这种情况下,法院需要依据普通法上的豁免制度进行裁决,其中最值得关注的是外国官员在美国法院的民事司法豁免问题,联邦最高法院判决《外国主权豁免法》不适用于外国官员的豁免问题,而需要依据联邦普通法予以判决,这意味着法院将要给予豁免建议一定程度的尊重。

萨曼塔案的一项争议焦点就在于《外国主权豁免法》是否能够作为美国法院对外国官员司法豁免认定的法律依据。(53)萨曼塔主张其享有《外国主权豁免法》项下的主权豁免,地区法院认为其符合《外国主权豁免法》项下享有主权豁免的条件。(54)尔后,第四巡回法庭推翻了一审判决,认定《外国主权豁免法》不适用于个人,而只适用于外国国家,因此萨曼塔不享有《外国主权豁免法》项下的主权豁免。(55)案件最后上诉至联邦最高法院,在终审过程中,美国行政部门曾向法院递交一份“法庭之友”意见书,它提示最高法院,应当由行政部门确定的规则,而非《外国主权豁免法》,来规制外国官员以其身份从事的行为引发民事诉讼中的豁免问题。此外,意见书中还提及,国会没有必须将外国官员被诉与外国国家被诉时所产生的豁免问题等同的意图。(56)最高法院支持行政部门的观点,在判决中明确了《外国主权豁免法》不适用于认定外国官员的司法豁免,但却没有写明普通法中外国官员的豁免规则以及如何适用这些规则,尔后,案件被地区法院重审。(57)在重审过程中,行政部门通过“利益声明”建议法院不予豁免,并强调法院应该按照普通法以及分权原则尊重行政部门的认定。(58)地区法院采纳了利益声明中对萨曼塔的豁免认定。第四巡回法庭维持原判并指出法院需要绝对遵从行政部门对国家元首的豁免认定,而针对外国官员基于行为的豁免认定,行政部门的豁免认定对法院来说虽没有绝对约束力但也具有重要影响。(59)萨曼塔案的系列判决,尤其是联邦最高法院的判决直接宣示美国法院在外国官员司法豁免认定问题上回归普通法豁免制度,这使得美国针对外国官员的民事司法豁免认定权的配置重心转移至法院。

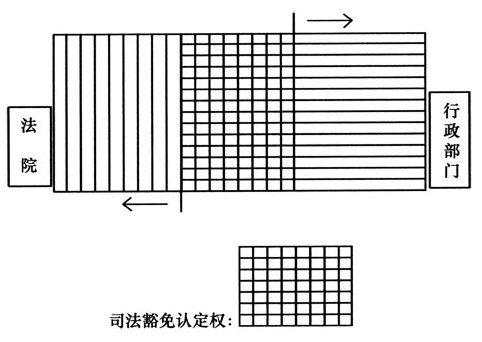

通过梳理,我们可以清晰地观察到美国司法豁免认定权在行政部门和法院之间的配置轨迹和趋势。质言之,从历史的角度观察,美国的司法豁免认定权实质上为行政部门与法院所共享,只是在不同时期的权力配置有所不同,有时权力的配置重心偏向法院,有时则偏向行政部门。我们可以通过下图进行较为直观的认识。

然而,司法豁免认定权何以需要进行配置?又何以在行政部门与法院之间进行配置?造成权力配置变化的缘由是什么?本文有必要予以解读。

四、美国司法豁免认定权配置问题产生的缘由

美国司法豁免认定权的配置问题实质包含两个重要方面:第一,美国司法豁免认定权何以需要在行政部门与法院间进行配置;第二,美国司法豁免认定权的配置为何会发生变化。对于第一个方面,缘由主要在于权力自身,因此可以称作产生美国司法豁免认定权配置问题的内因;对于第二个方面,缘由主要在于权力外部,因此可以称作产生美国司法豁免认定权配置问题的外因。

(一)产生美国司法豁免认定权配置问题的内因

跳脱出美国法,从一般意义上来看,司法豁免认定权兼具司法权与对外事务权两种属性,是一种混合权力。司法豁免认定权的性质使得法院地国需要在行政部门与法院之间对该权力进行配置,是该权力配置问题产生的内在原因。

1.司法豁免案件的性质塑造着司法豁免认定权的混合权属性

涉及司法豁免的诉讼,虽然从表征上看是一起国内法院审理的涉外诉讼,但由于被告包含外国政府、外国政府的分支机构以及外国官员,涉案标的物关涉外国的国家财产,由此可能引发法院地国政府与被诉国政府之间的外交争端,因而,对于法院地国政府来说,国家豁免案件具有“司法+外交”的双重属性。例如,中国外交部在香港特别行政区法院处理“刚果(金)诉FG半球联合公司案”中刚果(金)的司法豁免问题时就曾致函香港法院,表示国家豁免的制度是国家间交往以及一国处理对外关系的重要方面。(60)又如,时任全国人大常委会法制工作委员会副主任李飞在《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国香港特别行政区基本法〉第十三条第一款和第十九条的解释(草案〉)的说明》中所述:“国家豁免既是一个法律问题,又是一个涉及国家对外关系的政策问题。”在此意义上,需要在司法和外交的复合语境中处理这类诉讼。(61)

法院地国的公共权威在进行司法豁免认定时,将会面临着司法豁免认定权的配置与行使问题,司法豁免案件的双重属性则是在此过程中塑造着该权力的混合权属性。在权力的定性上,一方面,司法豁免认定权具备司法权属性。外国被告的司法豁免问题产生于跨国诉讼之中,由于跨国诉讼进行的场域在法庭,法官需要依据国内立法、条约或是习惯国际法对案件中的争议焦点予以裁断。司法豁免问题则是在诉讼中以被告的程序性抗辩呈现,如果被告主张司法豁免,法庭则必须面对司法豁免认定问题,因此,司法豁免认定权毫无疑问具备司法权属性。另一方面,司法豁免认定权具备对外事务权属性。如前文所述,涉及司法豁免的诉讼关涉法院地国的对外关系,这使得处理司法豁免认定的法院地国公共权威一定程度上影响着本国的对外关系,因而,司法豁免认定权也是法院地国对外事务权的一种表现形态。

2.司法豁免认定权的权力主体复合性

在明晰权力属性的基础之上,也有必要确认权力的主体,这样才能对权力配置问题产生的缘由作进一步分析。基于上文,司法豁免认定权具有司法权属性,因而国内法院势必为司法豁免认定权之主体。司法豁免认定权又同时具备对外事务权属性,对外事务权的概念可以说源于洛克在巨著《政府论》(下篇)中提出的对外权(62),洛克分权理论中的对外权与立法权和执行权并列,系指包括战争与和平、联合与联盟以及同国外一切人士和社会进行一切事务的权力,并且,政府的对外权与执行权本身虽存在区别,但他们很难分开被不同的人掌握。(63)可以看出,洛克分权理论下的对外权权力主体是国家政府。(64)孟德斯鸠的分权理论中的“三权”虽不包含对外权,但对外权实质上蕴含在行政权之中。因此,法院地国政府无疑也是司法豁免认定权的权力主体。另外,对外关系法理论及学者也十分强调法院的对外事务权,在对外关系法理论框架下,法院在维护本国对外关系利益甚至塑造国际规则等问题上起到了重要作用(65),这种理论分析框架也得到了中国法官与学者的支持。(66)简言之,以司法豁免认定权之混合权属性为基础进行推导,司法豁免认定权的权力主体具有复合性,法院地国政府与审案法院均为权力主体。

3.美国的情况

具体到美国,其司法豁免认定权的属性自然也具有该权力的一般属性,即“司法权+对外事务权”的双重属性。在权力主体方面,美国《宪法》第3条授予了美国法院以司法权,涉及司法豁免案件应由美国联邦法院审理。因此,美国联邦法院是美国司法豁免认定权的权力主体之一。美国《宪法》虽未明文规定对外事务权,《宪法》第2条赋予美国总统以对外缔约权、提名外交官与接受外国使节的权力,这在理论界与司法实践中被视为总统享有美国的对外事务权。由此可以推导出,美国司法豁免认定权的权力机关包括联邦法院以及行政部门。

质言之,司法豁免案件的“司法+外交”双重属性塑造了司法豁免认定权的“司法权+对外事务权”之混合属性,

进一步使得美国法院以及美国行政部门都成为了司法豁免认定权的权力主体。基于此,美国遇到司法豁免案件时,就需要在法院和行政部门之间对司法豁免认定权进行配置。

(二)产生美国司法豁免认定权配置问题的外因

导致美国司法豁免权归属问题的外因主要有四个方面,分别为:被诉国政府通过外交渠道的抗议与施压、行政部门经过对外交关系风险和法律因素的研判后采取的行动、法官自身的政治偏好以及美国法对司法豁免认定权配置的规制张力。

1.被诉国的外交施压

被诉国政府采取外交行动通常是其为了争取司法豁免的一个必行之策。被诉国政府的施压与司法豁免认定权的偏向存在客观联系,但不存在必然联系,只可以将其认作是影响司法豁免认定权归属问题的一个变量,而非决定性因素。根本上,司法豁免认定权偏向行政部门或是偏向法院,是美国内部的行政与司法两个权力分支博弈的结果,而并非外部因素决定。从美国的司法实践来看,外国政府施压的核心目的是希望利用美国行政部门将外交压力传导至法庭,以谋求被告的司法豁免。它无意改变美国司法豁免认定权的归属,相反,外国政府采取的行动受制于当时权力归属的重心之所在。例如,当斯通法官确立了司法绝对遵从行政豁免建议的规则后,豁免认定权归属重心处于行政部门,如果被诉国政府积极向美国国务院施压和游说,能够争取到被告豁免的可能性相对较大。但在美国《外国主权豁免法》生效过后,豁免认定权归属重心处于法院,被告是否享有豁免则由法院在制定法和判例的约束下进行判断,被诉国外交抗议的效果被大大削弱。再者,来自外部的施压并不一定导致行政部门介入诉讼并支持被告的豁免权,如果双边关系紧张或是豁免诉求明显不合,行政部门也可能保持沉默,不作表态。直言之,被诉国的施压可能成为司法豁免认定权配置变化的间接原因,是导致认定权配置变化的一个变量。随着制定法时代到来与行政部门的克制,被诉国的施压作为外部现实将难以动摇现行的美国司法豁免认定权的配置。

2.行政部门的风险研判

行政部门的风险研判可能导致认定权归属发生摇摆。美国行政部门是否介入诉讼并递交豁免建议,不仅仅取决于被诉国的请求或是法院的申请,更重要的是基于行政部门还需要对外交关系以及法律问题的风险研判。如果美国法院行使司法管辖将损害外交关系,那么国务院可能会向法院建议豁免,相反,行政部门可能会保持沉默。在行政部门没有对司法豁免认定问题递交建议时,可以确认在该案当中的司法豁免认定权属于法院。此外,行政部门对于法律风险的考量也有充分体现。在辛克莱案与科罗特案中,行政部门担心就司法管辖问题向法院提交建议会冲击分权体制,冲击宪法,因而拒绝介入诉讼。(67)相反,行政部门则有可能介入案件并且提出它们对司法豁免认定问题的主张。总之,如果行政部门在风险研判后认为确有必要,那么其会向法院递交豁免建议。若是行政部门比较强势,确有可能推动司法豁免认定权归属朝着行政部门偏移。

3.法官的政治偏好

法官的政治偏好也会导致司法豁免认定权归属发生摇摆,主要体现在法院主动地将司法豁免认定权力重心推向行政部门。法院处于一国内部的政治体系之中,不可避免地会在一些案件中考虑政治因素,法官本身或许也有自己的政治追求。在美国,联邦最高法院法官判决的政治意味更强。波斯纳曾总结道,美国法官注定是实用主义者,特别是美国联邦最高法院大法官在决定宪法性法律争议时,他们都是政治性的法官(68),而法官的政治偏好也会受到国内和国外大环境的深刻影响,联邦最高法院首席大法官斯通就是一个鲜明例证。

斯通法官的“三部曲”判决正式确立了法院在外国司法豁免认定问题上对行政部门豁免建议的绝对遵从规则,并把豁免认定权的归属重心全面转移至行政部门。事实上,当时的美国内外部环境深刻影响着联邦最高法院与斯通大法官的政治取向并反映在了这些判决之中。20世纪30年代,经历了大萧条与第一次世界大战之后,伴随着第二次世界大战的爆发,美国联邦政府权力的扩大是十分全面的,联邦政府的绝对权威建立了起来,集权式联邦制开始出现,而在联邦政府的三权之中,总统的权力得到了空前的扩张。(69)时任美国总统罗斯福与联邦最高法院的关系也十分紧张,由于最高法院给罗斯福新政设阻,罗斯福则威胁用“法院填塞计划”(Court-Packing Plan)对联邦法院进行改革(70),试图向最高法院输入更多的自由派法官以推动新政的施行。尽管“法院填塞计划”没有得到国会支持,但是在罗斯福的推动下,在1937年至1939年间,最高法院的保守与自由派力量发生了扭转,自由派势力已然控制了联邦最高法院。(71)斯通本人即是自由派法官,他对新政及罗斯福政府显示出了高度的支持,并于1941年被罗斯福提名为首席大法官。(72)珍珠港事件后,美国参战,这使得美国总统的权力再度扩张,“行政至上”成为全面战争不可避免的附随结果,最高法院只能批准政府处置全球性战争所需要的无限权力。(73)而也就是在首席大法官斯通的任期内,最高法院从司法至上转向了司法克制。(74)

以上种种情况都说明,斯通大法官在国内外大环境的影响下,加强了其自身的政治偏好并反映在其判决之中,这或许可以解释内瓦马尔号案、秘鲁案以及霍夫曼案中,斯通大法官何以将司法豁免认定权的归属大力推向行政部门。但如今,由于受到美国《外国主权豁免法》的制定法与判例法的约束,法官因政治偏好作为一项影响司法豁免认定权配置的可能性也随之减弱。

4.美国法对司法豁免认定权配置的规制张力

美国的实践表明,司法豁免认定权的配置同样会受到法律的规制。此处所指的法律并非美国《宪法》,而是指与该权力配置相关的成文法或判例法。行政部门与法院围绕司法豁免认定权配置展开的博弈造就了相关的判例法以及成文法,这些法律对于该权力配置的规制存在张力,这让如今的美国行政部门与法院能够在外国被告的司法豁免认定的问题上进行有法可依的对话、互动甚至配合。

成文法方面,与司法豁免认定权配置最相关的规则其实只有一条,即美国《法典》第28编第517节:司法部部长有权在美国法院审理的未决诉讼中出具“利益声明”,代表美国的利益。依据这一条款,行政部门如果想要对司法豁免认定发表意见,就需要将豁免建议交予司法部,再由司法部部长依托法庭之友制度以“利益声明”的形式呈交给法庭。这一条款实质上是为行政部门发表豁免建议保留了渠道,其本质是美国司法部法律监督功能的体现。另外,美国《外国主权豁免法》对于美国司法豁免认定权的配置也具有重要影响,其主要的作用在于限制行政部门的司法豁免认定权,美国国会的立法目的就在于将认定权的重心配置给法院。尽管美国《外国主权豁免法》因其条款的模糊性而存在众多需要进行解释的地方,甚至被法官比喻为一座“迷宫”(75),导致行政部门时常针对该法的解释问题向法院提交“利益声明”,但笔者认为,美国司法豁免认定权在美国《外国主权豁免法》颁布之后的配置重心已经转移至美国法院,这一点目前还未改变。

判例法方面,对美国司法豁免认定权配置影响最为深刻的就是斯通法官的“三部曲”判决,这三个判例要求法院需要在司法豁免认定问题上遵从行政部门的意见。作为最高法院判例法,它没有因为美国《外国主权豁免法》的颁布而被废止,因此也时常得到法院判决的援引,以说明“行政介入”的正当性。总体上看,法院在司法豁免认定权配置的判例法规则创制上,体现出一种比较消极的姿态。

直言之,美国有关司法豁免认定的成文法及判例法具备一定的规制张力,因而可能造成司法豁免认定权配置的变化。行政部门可以依据“利益声明”规则向法院提出豁免建议,法院也可能依照判例法遵从行政部门的意见,但由于美国《外国主权豁免法》的限制,行政部门虽能在声明中表达美国的利益关切,但是在法律适用问题上的意见也需要受到美国《外国主权豁免法》及其有关的判例法的约束,使得行政部门对于司法豁免认定的影响得到了控制。

五、美国司法豁免认定权的配置实践对中国的启示

通过对美国司法豁免认定权配置的实践进行梳理分析,至少可以为中国带来两方面的启示:第一,在应对中国被告在美国法院被诉方面,中国应当认清美国的司法豁免认定过程的运作机理,把握司法豁免认定权在不同案件中的重心偏向,意识到利用行政介入以谋得豁免的局限性,也同时要警惕行政介入可能对被告造成不利。第二,在制定国家豁免立法方面,中国可以考虑探索构建对外国司法豁免认定的弹性机制,在立法层面合理配置司法豁免认定权。

(一)应对在美国被诉方面

当下,美国的司法豁免认定权的配置重心处于联邦法院,美国《外国主权豁免法》则是法院进行司法豁免认定最重要的制定法依据,另外,辅之以普通法中的豁免规则,法院仍会在外国官员豁免问题以及其他《外国主权豁免法》规制模糊或是没有规制到的问题上对行政部门递交的豁免建议给予相当程度的尊重。简言之,目前美国的司法豁免认定机制以制定法与美国普通法豁免规则为法律依据,以司法豁免认定权为行政部门和法院共享且权力中心处于法院为基本特征,司法豁免认定结果存在一定灵活性,对于诉讼当事人则具有不确定性。

中国被告需要认识到行政部门在司法豁免认定中所起作用的局限性。作为美国法院被告席上的“常客”,中国被告在过去较多地希望以外交途径解决争端,想要利用法院遵从美国行政部门豁免建议的传统以谋取主权豁免。事实上,如今行政部门递交豁免建议在大多数情况下,作用都比较有限,法院通常会依据美国《外国主权豁免法》以及基于该法作出的判例进行司法豁免认定。此外,行政部门对于是否递交豁免建议或是是否建议法院给予豁免的研判标准受制于案件发生时美国与被诉外国的关系,如果双边关系下行或是紧张,那么美国行政部门能够帮助被告得到豁免待遇的可能性更是微乎其微。因此,当发生了中国实体在美国被诉的情况,外交施压或许能作为一种常规的抗议手段,但更主要的是要利用好美国法律,依据美国《外国主权豁免法》《联邦民事诉讼规则》以及美国判例法来主张自己的司法豁免权。当然,发生诉讼后,中国方面也要判断美国的司法豁免认定权力重心的摇摆趋势,综合运用外交与法律手段,更好地打出“外交+法律”的组合拳。

中国同时需要警惕美国行政部门递交的豁免建议或是利益声明。从前文对美国判例的梳理中不难发现,行政部门并不一定会向法院递交有利于被告的豁免建议。例如,在皮萨罗号案与萨曼塔案中,行政部门都向法院建议被告不享有司法豁免权。(76)另外,行政部门更乐于为“友好的外国政府”向法院建议豁免,这说明被诉国与美国的外交关系一定程度支配着美国行政部门的在司法豁免认定过程中的行动理性。例如,美国法院审理湖广铁路债券案时,正值中美建交,

美国国务院就曾在中方多次外交交涉之后积极地建议法院给予中国豁免。(77)再比如,交易号案发生时,英美正在交恶,但是美法之间却弥漫着友好的气氛,在这种情况下,将法国军舰交还美国原主似乎不太可能。(78)当然,行政部门作出的豁免建议并非不受任何约束,它也需要遵循先例以及法院判例,但是中国不能忽略行政部门作出不予豁免建议的可能性。

特别考虑到的是,在制定法没有规定或是规定不明确的情形下,法院则需要依据美国普通法来完成司法豁免认定。普通法下,法院则会对行政部门豁免建议给予高度尊重。新冠肺炎疫情在美暴发后,美国法院受理的多起以COVID-19为由向中国政府与其他中国实体进行诬告索赔的诉讼,其中不乏超出美国《外国主权豁免法》规制范围的争议。以“密苏里州诉中国等”案为例,除了中国政府之外,国家政党也被列为被告,原告则主张美国《外国主权豁免法》不适用于国家政党,企图论证政党不享有司法豁免。那么,如果中国被告主张司法豁免,法院很有可能需要运用美国普通法上的豁免制度来进行决断,在此情况下,中国被告必须警惕行政部门递交的豁免建议。

(二)制定国家豁免法方面

美国的司法豁免认定权归属问题给中国制定国家豁免法带来的启示主要在于,中国需要构建一个外国司法豁免认定的弹性机制,并以此为指导思想,运用立法技术合理配置中国的司法豁免认定权。(79)

这要求国家豁免立法中明确规定,行政部门有权就跨国诉讼中被告的司法豁免问题向法院发表意见,立法中或许还应该尝试对法院如何认定行政部门意见进行指引性的规制。(80)曾有一种观点反对在立法中对行政部门就豁免问题发表意见进行授权,认为这可能导致行政干预司法原则化而冲击司法独立,因此行政部门若有意见,可在个案中介入。(81)这种观点有待商榷。一方面,中国是成文法国家,司法实践中以制定法作为最重要的判决和行动指南,成文法缺位情况下的行政介入更容易导致判决的不可接受性,也会导致中国司法的声誉受损。另一方面,成文法的授权并不会导致介入的原则化,因为司法豁免认定首先会受到国家豁免法的约束,并且也受制于中国外交部对国际关系的研判,这一条款的核心作用就在于为行政部门表达意见提供依据并保留渠道,否则在“无法可依”情况下的介入将会导致更大危害。最后,由于司法豁免认定权的混合权力属性,必定引发负责对外事务的中国政府与人民法院之间就司法豁免认定问题的归属之争。行政部门就外国司法豁免问题发表意见本身具有正当性,因此,基于司法独立的教条以及担忧外界对行政介入的指责而否定行政介入条款是不具备说服力的。需要明确的是,在对外关系领域,国家的各个权力部门更倾向于通力合作,“用一个声音说话”,而不是强调权力分立。

中国法院此前几乎未审理过外国司法豁免的案件,这也是需要为行政部门对司法豁免问题上发表意见保留渠道的一个客观要求,人民法院的法官面对此类案件的审判尚缺乏实操经验,然而这类案件却又常常涉及外国的重大国家利益并且关乎中国的对外政策,缺乏外交方面的参与很可能导致法官举步维艰。事实上,中国政府也曾公开表示国家豁免问题关涉中国的对外关系,属于一项重要的国家政策。在香港法院审理的美国FG半球联合公司诉刚果(金)案中,中国外交部曾经通过外交部驻港公署给香港法院去函三次,表达中央人民政府对案件中刚果(金)豁免问题的关切。外交部在函件中明确:“我国认为,国家豁免是影响国家间关系的重要问题,事实上,国家豁免的制度是国家间交往以及一国处理对外关系的重要方面,是国家外交事务的重要组成部分。”(82)尽管本案的一个核心问题在于“一国两制”框架下香港特区是否应当与中央人民政府采取一致的豁免立场,但我们同时能够观察到中国外交部对于国家豁免以及豁免认定问题的关切。某种程度上,外交部的表态也代表着中国行政部门对司法豁免认定权属的主张,司法豁免认定权的对外事务权属性便可以解释这种现象。因而,有必要在立法中赋予行政部门(外交部)对司法豁免认定发表意见的权力,以避免在成文法缺位的情况下行政部门无序介入或是秘密介入司法豁免认定的情况。

从运行效果上看,司法豁免认定的弹性机制有益于推进法院地国对外政策并且维护法院地国的国家利益。以美国为例,美国联邦法院一般会接受私人状告外国国家的诉讼,以体现对私人财产的保护,同时美国行政部门会在其中扮演着维护被诉国的角色,例如,美国纽约南区法院判决扣押外国国家财产,美国行政部门介入表示支持被诉国立场;经历几个轮回的诉讼与上诉,美国联邦法院最终判决不得将外国国家财产作为执行财产,佐证了美国是金融资产的“安全港”,以行政与司法的协同配合推进和维护了美国金融方面的对外政策与国家利益。(83)中国作为崛起中的新兴大国,同样有推进对外政策与维护国家利益的需求,在“一带一路”倡议实施和“人类命运共同体”构建的过程中,中国司法豁免认定机制则需要扮演一个利益平衡的角色。

质言之,如果中国打算制定国家豁免单行法,就已经意味着将外国司法豁免认定权的重心放在了法院。中国立法者需要意识到的一点是,制定法无法磨灭这一权力本身的对外事务权属性,因此必须以成文法形式为中国行政部门(外交部)发表豁免建议提供一个渠道,否则可能导致行政方面在豁免认定时的无序或秘密介入。总之,作为中国对外关系法律体系中的一个重要组成部分,中国需要构建一个适合本国政治体制、法治与对外关系需求的司法豁免认定机制,以国家豁免成文法规制下法院主导、行政部门辅助的司法豁免认定机制或是可行之策。

通过研究美国建国初期至今的代表性判例,可以发现美国司法豁免认定权一直配置于行政部门与法院之间。从宏观上看,司法豁免认定权的配置在不同的时期和历史背景下或是偏向行政部门,或是偏向法院。从微观上看,司法豁免认定权必定在个案中实质性地归属于行政部门和法院二者之一。导致司法豁免认定权配置问题的缘由来自内外两大层面。内因层面上,司法豁免案件的双重属性塑造了司法豁免认定权的对外事务权与司法权的混合权属性,其混合权力性质以及美国宪法的分权条款导致了其归属不明。外因层面上,被诉国的外交施压、行政部门的风险研判、法官的政治偏好以及美国法对司法豁免认定权配置的规制张力都可能推动司法豁免认定权出现配置变化。美国的实践给中国带来两方面启示:一方面,中国主权实体在美国被诉时应当细心研判司法豁免认定权的总体归属与个案归属,积极运用美国法进行管辖权抗辩,审慎对待行政部门的豁免建议。另一方面,未来我国的国家豁免立法可以考虑构建司法豁免认定的弹性机制,明文赋予行政部门在外国被告的司法豁免问题上阐述意见的权力,合理配置我国的司法豁免认定权,以适应我国日益增长的对外关系需求,应对他国域外管辖的挑战以及促进我国对外关系的法治化发展。

注释:

①《全国人大代表建议制定国家豁免法》,载《北京商报》2020年5月28日。

②具有代表性的文献可参见黄进:《国家及其财产豁免问题研究》,中国政法大学出版社1987年版;龚刃韧:《国家豁免问题的比较研究——当代国际公法、国际私法和国际经济法的一个共同课题》,北京大学出版社2005年版;李颖:《国家豁免例外研究》,知识产权出版社2014年版;何志鹏:《主权豁免的中国立场》,载《政法论坛》2015年第3期;刘元元:《国家财产执行豁免问题研究》,厦门大学出版社2017年版。

③需要进行界定的是,本文的“司法豁免”主要是指国家及其财产豁免(外国主权豁免)以及国家官员在外国法院的民事司法豁免,国内法与国际法上的其他豁免权制度不在本文“司法豁免”概念范围内,后文中的“主权豁免”“外国司法豁免”“外国官员司法豁免”等均属于本文所述“司法豁免”之范畴。

④具有代表性的文献可参见周小林:《美国国家豁免问题的理论和实践》,载《法学研究》1981年第4期;李适时:《美国行政部门在国家豁免实践中的作用与影响》,载《外交学院学报》1987年第3期;孙劲:《美国“法庭之友”制度中的外国和美国政府》,载《时代法学》2004年第3期;孙昂:《美国对外事务法律机制(下)》,国际文化出版公司2010年版。

⑤例如,王卿用“成本—收益”经济学理论解释“外交介入”,郭华春则以国家豁免诉讼结构失衡来解释“外交介入”现象。参见王卿:《国家豁免权的正当程序保障问题研究》,法律出版社2016年版,第198-200页;郭华春:《外交介入国家豁免诉讼之“补缺”功能与结构安排》,载《法商研究》2017年第6期。还有一点需要说明的是,“外交介入”一词与后文中的“行政介入”话语表述不同但含义类似,都是指行政部门对豁免问题发表意见的行为,由于介入部门既包括美国国务院也包括司法部,因而本文认为使用“行政介入”一词更准确。

⑥司法豁免认定权是法院国对涉外案件中外国被告的司法豁免问题进行认定的权力。这一概念的提出源于美国的司法豁免的认定与司法豁免最终的决定逐渐分离开来:司法豁免最终的决定权属于美国法院,只能由美国法院作出有关司法豁免问题的裁决,但是由于行政部门豁免意见在对豁免问题的认定过程中的重要地位,使得司法豁免认定过程中出现法院与行政部门在豁免认定过程中纠缠的现象。法院最终所作的裁决来源于行政部门与法院在司法豁免认定过程中的博弈结果,而非来自法院独自的判断。据此,笔者抽象出司法豁免认定权这一“过程性权力”的概念,以展开后文的论证。

⑦See Waters v.Collat,2 U.S.(2 Dall.) 247(1796).

⑧Letter from Adet to Minister of Foreign Relations,Correspondence of the French Ministries to the United States(1791-1797),Vol.2,p.362,at http://archive.org/stream/correspondenceof00turntich#page/840,2020年10月1日。

⑨See Letter from Edmund Randolph to Joseph Fauchet(June 8,1794),Domestic Letters of the Department of State,Vol.6,p.840,at https://www.fold3.com/title/72/domestic-letters-of-the-department-of-state,2020年9月30日。

⑩布拉福德认为,赔偿责任问题应由法院,而非行政部门来决定。他在总检察长意见中指出,科罗特一旦踏入美国管辖范围之内,只要他不是外交使节,就不能主张法律程序上的特权与豁免。See Suits Against Foreigners,

1 U.S.Op.Atty.Gen.45(1794).

(11)See Letter from Timothy Picketing to Mr.Letombe,Domestic Letter of the Department of State,Vol.10,p.276,at https://www.fold3.com/title/72/domestic-letters-of-the-department-of-state,2020年9月25日。

(12)Actions Against Foreigners,1 Op' Att'y Gen.81(1797).

(13)Case of Le Cassius,American State Papers 4[th] Congress 2[nd] Session:Foreign Relations,Vol.1,p.637,at https://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage,2020年9月15日。

(14)Chimene Keitner,Between Law and Diplomacy:The Conundrum of Common Law Immunity,Georgia Law Review,Vol.54,2019,p.236.

(15)Supra note(13).

(16)See The Schooner Exchange v.Mcfaddon,11 U.S.(7 Cranch) 116(1812).

(17)参见陈纯一:《国家豁免问题之研究——兼论美国的立场与实践》,台湾三民书局1999年版,第126页。

(18)The Florence H,248 F.1012(SDNY 1918),at 1017.

(19)Ibid.

(20)See The Maipo,259 F.367(SDNY 1919).

(21)参见陈纯一,同注(17)引书,第126页。事实上,该案于1920年初审于纽约南区法院,初审法官收到一份由意大利大使馆递交的请求司法豁免的建议书后,法院同意了该申请并驳回起诉。然而,联邦最高法院认为这一做法存在重大程序瑕疵,于1921年发回纽约南区法院重审。See The Pesaro,255 U.S.216(1921).

(22)See The Pesaro,277 F.473(SDNY 1921).

(23)See The Navemar,303 U.S.68,74(1938).

(24)See Edward G.White,The Transformation of the Constitutional Regime of Foreign Relations,Virginia Law Review,Vol.85,1999,p.138.

(25)Ex Parte Peru,318 U.S.578,588(1943).

(26)Ibid.

(27)Ex Parte Peru,318 U.S.578,589(1943).

(28)See Republic of Mexico v.Hoffman,65 S.Ct.530.

(29)事实上,泰特在信函中依然强调行政部门在司法豁免认定中的主导地位,并希望法院能够尊重这一传统。See U.S.State Department,Changed Policy Concerning the Granting of Sovereign Immunity to Foreign Governments,Department of State Bulletin,Vol.26,1952,p.985.

(30)See M.Sandler,D.F.Vagts,B.A.Ristau,Sovereign Immunity Decisions of the Department of State-May 1952 to January,Digest of U.S Practice in International Law,1977,pp.1018-1024.

(31)参见陈纯一,同注(17)引书,第115页。

(32)See Spacil v.Crowe,489 F.2d 614(5[th] Cir.1974).

(33)Spacil v.Crowe,489 F.2d 614,616(5th Cir.1974).

(34)Ibid.

(35)参见王卿,同注⑤引书,第207页。

(36)Adam Chilton,The Polities of "Suggestion of Immunity"——An Empirical Analysis of the State Department's Sovereign Immunity Decisions from 1952 to 1977,at https://projects.iq.harvard.edu/files/govposters/files/adamchilton.pdf,2020年9月29日。

(37)See Immunities of Foreign States,H.R.3493 Hearing Before the Submission on Claims and Governmental Relations of the Committee on the Judiciary House of Representatives,Congress 93,Session 1,June 7,1973.

(38)See H.R.Rep.No.1487,Congress 94,Session 2,1976,at 6606.

(39)Argentine Republic v.Amerada Hess Shipping Corp.,408 U.S.428,p.685.

(40)美国《外国主权豁免法》的具体内容及其中译本可参见徐宏、马新民主编:《国家豁免国内立法和国际法律文件汇编》,知识产权出版社2019年版,第3-18页。

(41)参见龚刃韧,同注②引书,第83-84页。

(42)See 28 United States Code §517.

(43)事关诉讼被告司法豁免问题的“利益声明”在实践中其实就是“豁免建议”,它一般由国务院出具,再通过司法部依法转递给法院。参见孙昂:《美国对外事务法律机制(上)》,国际文化出版公司2010年版,第182-183页。

(44)See 28 U.S.C.§1605(2).

(45)Republic of Argentina v.Weltover Inc.,504 U.S.607(1992).

(46)See Brief for the United States as Amicus Curiae Supporting Respondents,Republic of Argentina v.Weltover Inc.,504 U.S.607(1992)(No.91-763).

(47)See Republic of Argentina v.Weltover Inc.,504 U.S.607(1992).

(48)See Saudi Arabia v.Nelson 507 U.S.349; Brief for the United States as Amicus Curiae,Saudi Arabia v.Nelson 507 U.S.349(1993)(No.91-522).

(49)OBB Personenverkehr AG v.Sachs,136 S.Ct.390(2015).

(50)Brief for the United States as Amicus Curiae Supporting Reversal,OBB Personenverkehr AG v.Sachs,136 S.Ct.390(2015)(No.13-1067).

(51)See Bolivarian Republic of Venezuela v.Helmerich & Payne Int'l Drilling Co.,137.S.Ct 1312(2017); Brief for the United States as Amicus Curiae Supporting Petitioners,Bolivarian Republic of Venezuela v.Helmerich & Payne Int'l Drilling Co.,137.S.Ct 1312(2017).

(52)See Bolivarian Republic of Venezuela v.

Helmerich & Payne Int'l Drilling Co.,137.S.Ct 1312(2017),at 1320-1321.

(53)See Bashe Abdi YOUSUF,et al.v.Mohamed Ali Samantar,No.1:04-cv-1360,2007 WL 2220579; Yousuf v.Samantar,552 F.3d 371(4[th] Cir.2009); Samantar v.Yousuf,560 U.S.305(2010); Yousuf v.Samantar,2012 WL 3730617; Yousuf v.Samantar,699 F.3d 763(4[th] Cir.2012).

(54)See Bashe Abdi Yousuf,et al.v.Mohamed Ali Samantar,No.1:04-cv-1360,2007 WL 2220579,at 11,14.

(55)See Yousuf v.Samantar,552 F.3d 371(4[th] Cir.2009),at 377-378,380-381.

(56)See Brief for the United States as Amicus Curiae Supporting Affirmance,560 U.S.305(2010),2010 WL 342031.

(57)See Samantar v.Yousuf,560 U.S.305(2010).

(58)See Statement of Interest of U.S.in Yousuf v.Samantar,2012 WL 3730617.

(59)See Yousuf v.Samantar,699 F.3d 763(4[th] Cir.2012),at 773.

(60)Democratic Republic of the Congo and Others v.FG Hemisphere Associates LLC,FACV 5,6 & 7/2010,at 211.

(61)参见孙昂:《国家豁免案件的管辖权问题研究——在司法与外交的复合语境中的探讨(上)》,载《国际法学刊》2020年第4期,第2页。

(62)See John Locke,Second Treatise of Government,Cambridge:Hackett Publishing Company,1980,pp.75-76.

(63)参见[英]洛克著:《政府论》(下篇),叶启芳、瞿菊农译,商务印书馆2017年版,第92-93页。

(64)需提及的是,洛克对外权理论的提出与其当时所处的历史时期有关,它意在为扩大英国政府权力,发展海外霸权以及维护英国资产阶级利益提供理论依据。参见刘波:《洛克在其“三权分立”学说中为什么提出对外权》,载《史学月刊》1987年第4期,第103-104页。

(65)See generally Louis Henkin,Foreign Affairs and the United States Constitution,2 ed.,Oxford:Oxford University Press,1996; Curtis A.Bradley,International Law in the U.S.Legal System,Oxford:Oxford University Press,2013; Curtis A.Bradley,Jack Goldsmith,Foreign Relations Law:Cases and Materials,New York:Wolters Kluwer,2017.

(66)参见蔡从燕:《中国崛起、对外关系法与法院的功能再造》,载《武汉大学学报(哲学社会科学版)》2018年第5期;贺荣:《论中国司法参与国际经济规则的制定》,载《国际法研究》2016年第1期。

(67)See Chimene Keitner,Between Law and Diplomacy:The Conundrum of Common Law Immunity,Georgia Law Review,Vol.54,2019,pp.227-233.

(68)See Richard A.Posner,How Judges Think,Cambridge:Harvard University Press,2008,p.269.

(69)参见王希:《原则与妥协:美国宪法的精神与实践》,北京大学出版社2014年版,第377页。

(70)有关“法院填塞计划”的历史请参见Jeff Shesol,Supreme Power:Franklin Roosevelt vs.the Supreme Court,W.W.Norton & Company,2010,pp.239-258.

(71)参见王希,同注(69)引书,第422页。

(72)See Kermit L.Hall,The Oxford Companion to the Supreme Court of the United States,Oxford:Oxford University Press,2005,pp.979-981.

(73)[美]伯纳德·施瓦茨著:《美国最高法院史》,毕洪海等译,中国政法大学出版社2005年版,第273页。

(74)See Bernard Schwartz,A History of the Supreme Court,Oxford:Oxford University Press,1993,p.249.

(75)See Gibbons v.Udaras na Gaeltachta,549 F.Supp 1094,1105(Sdny 1982).

(76)See The Pesaro,277 F.473(SDNY 1921); Yousuf v.Samantar,2012 WL 3730617; Yousuf v.Samantar,699 F.3d 763(4[th] Cir.2012).

(77)参见孙昂:《美国法院涉华旧债券案评析》,载《法律与外交》2018年总第3期,第38-43页。

(78)参见陈纯一,同注(17)引书,第122页。

(79)中国目前仍采纳绝对豁免主义立场,因而并未制定国家豁免单行立法。但中国需要转换豁免立场,在限制豁免主义立场下进行国家豁免立法,以适应中国日益增长的对外关系需求以及涉外法律斗争的需要。而一个司法豁免认定的弹性机制其实是需要限制豁免立场以及国家豁免法作为依托的,因此本文所讨论的是在限制豁免立场项下的制度安排。

(80)有学者认为,可以将行政部门提交的豁免建议参照民事诉讼的证据进行效力认定,但笔者认为这很可能大大减弱行政意见的效力,从而减损行政介入条款的权威。参见郭华春,同注⑤引书,第175页。

(81)参见王卿,同注⑤引书,第215页。

(82)See Democratic Republic of the Congo and Others v.FG Hemisphere Associates LLC,FACV 5,6 & 7/2010,at 202,211.

(83)参见郭华春:《我国央行财产豁免制度的完善:以利益平衡为视角》,载《上海财经大学学报(哲学社会科学版)》2014年第2期,第95-96页;郭华春,同注⑤引书,第173页。