邓翔宇:部门宪法划分的双重基础

邓翔宇内容提要:我国现有对部门宪法划分的探讨或拘泥于宪法文本架构,或照搬社会学理论,存在不同程度的不足,从而导致了部门宪法学理建构的困境。准确界定部门宪法中“部门”的概念有助于讨论部门宪法的划分。部门宪法划分的社会基础是社会系统。作为社会子系统的“部门”由“行为—互动”模式和“沟通—关联”模式形成,而社会分工、吸引子、社会功能和符码则为社会系统提供划分标准。部门宪法划分的规范基础是宪法文本。划分部门宪法应以部门宪法释义学为理论基础,观察宪法从国家向社会层面渗透的历史进程。社会子系统之间的冲突、社会子系统的自我再制和宪治化趋势共同导致社会子系统被宪法规制的需要。应以宪法基本国策引导部门宪法的划分。当前我国需要将宪法领域划分为政治宪法、经济宪法、文化宪法、环境宪法、教育宪法、科技宪法等6个部门宪法。

关 键 词:部门宪法? 社会子系统? 功能分化? 形成? 划分

字号:大中小

一、引言:部门宪法的现有划分模式及评述

部门宪法学是宪法学的重要研究方向之一。在部门宪法的理论建构过程中,界定各部门宪法的范围是必须首先解决的问题。然而,在有关部门宪法基础理论的讨论中,最具难度的即部门的区隔与划分。通过梳理相关文献可知,这一命题,国内外宪法学者鲜有问津,在为数不多的讨论中,划分标准亦莫衷一是。陈新民教授以宪法文本体例为依据,将宪法分为国防宪法、外交宪法、经济宪法、社会宪法、文化和劳动宪法与少数民族宪法等六部分;苏永钦教授则认为部门宪法的划分应当“从社会科学里去找答案”①,并以此将部门宪法细分为经济宪法、社会宪法、劳动宪法、传播宪法、教育宪法、文化宪法、宗教宪法、环境宪法、科技宪法、家庭宪法、政治宪法、军事宪法等十二个分支。此外,宁凯惠博士从社会根本关系出发,将宪法划分为政治宪法、经济宪法、文化宪法、社会宪法和环境宪法等五个部门。②纵观上述划分方法,可以发现存在不同方面的瑕疵。如果完全依附于宪法文本的体例划分,则很难承认部门宪法理论相较宪法教义学的独立价值;如果照搬社会演进所自发形成的子系统划分,则有忽视部门宪法自身的建构性和规制性之虞。而从社会根本关系出发的部门划分方法,脱胎于党的十八大报告中新时代统筹推进“五位一体”总体布局这一党的政策,这种政策性导向的划分相对缺乏稳定性。 以社会学视角去建构部门宪法,相比于已有的传统部门宪法学方法具有以下两点优势。一是其能够更好地回应宪法功能分化的社会现实。申言之,部门宪法不仅揭示了其宪法图景与当代社会发展趋势的背离之处,还提出了一套贴近全球社会转型的替代认识框架即功能分化,从而使得宪法与社会实存秩序之间产生了建构性的联系。③二是其有力地消弭了宪法教义学解释方法繁杂的困境。宪法教义学认为,部门宪法的作用在于匡正宪法教义学因移植他国经验而导致水土不服的情况,并通过纵切宪法引导法律体系更合宜地运作。④部门宪法想要实现这一目的,就必须立足于社会现实去建构自身,以寻求宪法规范与社会系统之间的融合。如果部门宪法划分不当,会导致某些亟须法律调整的社会领域无法及时得到部门宪法的指引与调整,而某些需要强调社会自治的领域却被宪法及法律规范过多地干涉而导致“窒息”。因此,部门宪法的划分意义在于为部门宪法的建构提供指引,从而使某个社会领域的相关宪法及其法律规范能够与社会系统本身的自治达成动态平衡,以此完成宪法向社会领域渗透过程中的规则建构。因此,有必要对部门宪法的形成基础和划分标准做出澄清。

前述对部门宪法划分的研究要么仅以宪法规范、宪法理论或政策为依据,要么仅从社会自身出发,完全忽视宪法规范本身去建构部门宪法,都有失偏颇。法律是对社会现实的反映,要实现部门宪法中“部门”的准确划分,就必须引入社会观察的视角,从“部门”形成的社会基础出发,目光来回穿梭于法律规范与社会现实之间,以社会子系统的形成为基础,以宪法规范为参照,对各部门法的理论体系和规范建构进行重新审视和整合。这种划分思路的优点在于将社会学理论引入部门宪法划分的讨论中来,使原有空中楼阁式的部门宪法划分方法拥有了社会现实依据。

二、“部门”的概念分析

对“部门”概念的界定是准确划分部门宪法中的“部门”的前提。同一词语在不同的历史阶段可能有不同的概念,在同一时期内,同一词语在不同的语境和学科门类中可能也有不一样的内涵与外延。只有从“部门”的语词学概念、哲学概念和法学概念出发,并探究部门宪法中的“部门”在不同语境中的内涵外延和价值意蕴,才能为部门宪法的划分奠定基础。

(一)部门的语词学、哲学和法学内涵

从语词学的视角观察,部门宪法的概念源自德国,由德语词Teilverfassungen翻译而来。因此厘清部门宪法中“部门”的概念就需要对其德语源流进行分析。事实上,1976年德国公法学家赫伯特·克吕格尔(Herbert Krüger)就曾提出部门宪法的概念,他认为部门宪法不是针对一个普遍的民族或者政治共同体,而是针对一个特别的生活领域的宪法秩序。⑤值得注意的是,赫伯特·克吕格尔在描述部门宪法时使用的是Subkonstitutionelle Verfassungen一词,其字面意思是“次建构宪法”。从表述来看,赫伯特·克吕格尔认为的部门宪法是在宪法整体架构中的下位概念,是关于宪法在某一特定领域运转的中观层面的研究。这与今天德语部门宪法更常使用的Teilverfassungen不同。在德语中,Teil是部分、分支、整体中的某一份额之意思。从字面意思理解,Subkonstitutionel更偏重于在宪法整体之下塑造不同类型的次宪法结构,而Teilverfassungen则直接纵切宪法,将宪法本身划分为不同的部分,对应不同的社会领域。总之,观察部门宪法中的“部门”在德语中由Subkonstitutionelle向Teil的转变,可以发现,部门宪法研究重点存在由“仅关注宪法建构秩序”到“兼顾社会实存秩序”的转变。

“部门”的法学概念需要从部门法的概念进行把握。《马克思主义百科要览·上卷》并未直接对“部门”做出界定,而是通过阐释“法律部门”概念的方式对法学意义上的“部门”做出间接解释,认为法律部门是指一个国家调整同一类社会关系的现行法律规范的总称。⑥《中国百科大辞典》将法律部门定义为调整同一类社会关系并采用同一调整方法的法律规范的总和。⑦《中华法学大辞典·法理学卷》对部门法的解释则更加具体,指出部门法是以因法律规范调整的社会关系与调整方法的不同而划分成的各部门法为研究对象的学科。⑧总之,法学意义上的“部门”概念要从各种法律之间的关系理解,它着眼于不同社会关系和法律调整方法对法律的分类,并且强调各个部门法的特殊性。

(二)部门宪法中“部门”的概念界定

关于部门宪法中的“部门”概念界定,可以有两种解释进路。一是指宪法部门。宪法部门具有双重含义,其既可以指部门法中与民法、刑法等部门平行的宪法部门,也可以指宪法内部划分出的层次性结构。⑨这一解释有歧义,且意思之间内涵与外延并不统一,作为部门宪法中“部门”的概念亦不妥适。二是指社会系统。社会系统是指以单位的人为基本元素组成的和围绕人的社会生活形成的各种系统。⑩如果“部门”指的是社会系统,那么部门宪法即社会系统的宪法。这种解释不仅与部门宪法研究“关注社会现实”的理念相契合,而且将宪法规范、相关法律规范和社会实存秩序纳入“部门”概念,拓展了部门宪法中“部门”的外延。比较而言,采第二种观点为宜,即部门宪法中的“部门”实质就是现实存在的各社会系统。

三、部门宪法划分的社会基础——社会系统

社会事实与规范系统之间存在映射关系,社会子系统的形成作为一个事实,会映射对应的规范系统,使其产生变化。这样一来,社会子系统作为部门宪法中的“部门”,为部门宪法的形成奠定了重要的社会基础。因此,在探讨部门宪法的形成与划分前,有必要讨论社会系统的形成进路与划分标准。

(一)社会子系统的形成进路

以社会学理论中的结构功能主义和社会系统论为视角,可以认为社会子系统在现代社会中以相对独立但又功能分化的形式展现。从发生学的视角观察,社会子系统的形成经历了由“行为—互动”模式到“沟通—关联”模式的逻辑进路。

1.“行为—互动”模式

马克斯·韦伯(Max Weber)指出,社会行为是指按照主观意义把他人将怎样行动的目的纳入行动者,并使自己适应他人的行动方针。(11)塔尔科特·帕森斯(Talcott Parsons)进一步从社会行为出发构造社会系统。他将个人的行为抽象至价值层面或者发生论层面考察,提出了社会行为的五组基本模式变项(pattern variables),将具体个人行为之间的互动方式归纳为“特殊主义—普遍主义”(particularism-universalism)、“泛布性—专门性”(diffusion-specificity)、“情感性—情感中立性”(affectivity-affective neutrality)、“先赋性—自致性”(ascription-achievement)和“自我趋向—群体趋向”(self orientation-collective orientation)五种途径。模式变项提供了社会行为与社会系统的连接点。例如孝顺自己的父母是个人行为,但是尊敬长辈则是群体性的普遍主义规范原则,可以延伸至社会文化中的道德领域和社会保障领域。由此,帕森斯认为社会系统是当各种倾向的行动者根据他们的行动与价值取向的构造互动时,逐渐形成协定后确立的互动模式。(12)

2.“沟通—关联”模式

帕森斯关于社会系统形成的分析过于强调行动如何服从与适应社会以及社会秩序的稳定性,对层出不穷的社会冲突以及社会变迁则缺乏关注。(13)有鉴于此,他的学生尼克拉斯·卢曼(Niklas Luhmann)修正性地认为是沟通(Kommunikation),而不是行动(Handlung)构成了社会系统。沟通是社会系统的基本单位。在沟通中,人们对信息产生的二元对立价值判断形成了相应的符码,它是社会子系统用以区别自身与环境并组织自身操作完整性的形式。(14)所有的事物都存在于复杂环境之中,社会系统也不例外。在符码被提炼出来并用以社会观察之前,社会系统隐藏在环境下,使得环境呈现出混沌且复杂的样态。为了能够在环境中存续,社会系统必须通过类似于“黑箱操作”的模式完成对环境复杂性的化约。而符码在挑选降低环境复杂性的手段时起指导作用。例如,人们以语言为媒介谈论某个特定的主题时,其他主题相对该主题而言就成为可被区别的环境。总之,只要形成一个有效的沟通结构,特定的社会系统就会从环境中产生。

(二)社会子系统的划分标准

社会子系统界限的建构与人类的社会生活、社会互动和劳动分工密不可分,因此社会系统的划分标准亦由主体的结合、互动和社会阶层等因素共同影响。以社会学视角进行梳理,社会子系统大致有社会分工、社会功能和符码三种划分标准。

1.以社会分工作为划分标准

涂尔干(Emile Durkheim)认为社会分工在人类社会制度中普遍存在,社会如要实现工业化和现代化演进,就必须符合社会分工这一规律。而根据社会分工不同,社会中相应形成不同的社会领域。涂尔干为了说明社会分工对社会领域的影响,提出了社会团结的概念。机械团结是社会团结的初级形式,存在于前工业社会即简单社会之中。机械团结时期的社会领域具有同质性,高度趋同且彼此之间可以相互替代。(15)随着生存资源和空间日益匮乏,社会竞争日益激烈。竞争总有胜负,失败一方只能尝试开辟一个新的生存空间。某种程度上,一个新生存空间的开拓,就意味着一个新的社会领域内部产生了有机团结,具有与其他社会领域不同的异质性,从而可以从社会整体中被划分出来。(16)因此,以社会分工视角进行的观察可为社会子系统的划分提供可资借鉴的标准。

2.以吸引子作为划分标准

社会子系统具有不确定性,即社会系统总是处于运动变化之中。就像自然科学认为力是导致运动的原因那样,社会系统内部存在的“吸引子”(attractor)和“排斥子”(repeller)是社会系统运动的原因。吸引子是指在社会系统的某一发展阶段,人们普遍认同的行为目标。排斥子是指在社会系统的某一发展阶段,人们普遍反对的行为目标。除了“生存条件的改善”这一维持社会系统运转的直接吸引子是所有社会子系统的共性吸引子之外,社会系统的其他间接吸引子均具有显著的不同。因为吸引子的不同,社会系统为抵达吸引域所形成的路径也不尽相同。质言之,社会系统存在不同的吸引子,而不同的吸引子导致社会系统向吸引子运动的初始选择不同,加之前后选择都具有相关性,所以随着时间变化,社会系统之间的异质性就会越发显著。(17)社会系统的不同吸引子体现出社会系统的异质性,为社会各子系统的划分提供了依据。例如,追求环保并实施相应环保行为的是环境系统、追求利益并实施相应经济行为的是经济系统等。

3.以社会功能作为划分标准

帕森斯认为,社会系统是人的行动系统的基本子系统之一。(18)社会系统的核心,是由民众生活组织起来的图式性规范秩序。社会系统需要发挥功能上的职责来达成维持秩序与和谐的目的。据此,帕森斯提出适应(adaptation)、目标达成(goal attainment)、整合(integration)和模式维护(latent patten maintenance)四种功能范式。(19)在社会元系统中,经济系统负责资源配置,对应适应功能(A);政治系统确立社会目标并调动资源实现,对应目标达成功能(G);而法律系统建构系统内部的规则,对应整合功能(I);文化系统以价值观塑造协调内部的紧张关系,对应模式维护功能(L)。只有具备了这四种功能,社会系统的形塑才可谓完整。总之,根据在社会中发挥功能不同,社会系统也可被划分为若干社会子系统。此外,社会系统具有相对性。在系统论的逻辑链中,随着参照系统的变化,某个社会系统既可以是子系统,也可以是元系统。例如经济系统相对于国家整体而言属社会子系统,但其在工业经济、劳动经济等下位系统面前却应被看作社会元系统。每个层级的社会系统,都应具备上述4种功能范式。

4.以符码作为划分标准

卢曼认为,符码可以对社会系统内部施加影响以突显不同社会子系统的特殊性,从而区分各社会子系统。(20)现代社会以二元符码认识高度特别的形式,将沟通拔高、规范化、语境化,因此人们也能将观察归因于符码系统,认识到特定的符码在哪个社会系统中活动,在哪个社会系统中不活动。(21)例如,当一个行为在某一系统中被赋予是否合法的判断,那么该系统是法律系统;当一个行为在某一系统中被赋予是否获利的判断,那么该系统是经济系统。由此,社会各系统自身特殊性在这样的二元符码判断过程中得以显现。此外,符码的运作使得社会子系统具有了封闭性。申言之,在同一个社会系统内只能有一套二元符码。举例而言,对于工厂排污这一行为,在法律系统内只能得出其合法/非法的结论,并不能得出其环保/不环保这样的结论。总之,在系统内存在二元对立符码的条件下,“系统将所有以自身符码为导向的行为识别为自己的沟通,并对其他沟通都加以排斥”。(22)于此,社会系统与对应的符码紧密相连。

在此基础上,卢曼将社会系统划分为互动系统、组织系统和整体社会系统三个部分。互动系统是最简单的系统模式,只需沟通者在交谈中明白对方的观点并进行价值选择即可形成,不需要其他的实际行动去辅助。组织系统是结构森严的科层制或者行为组织。组织系统根据具体条件而协调组织成员的行动。换言之,组织系统的形成来源于组织成员对组织秩序的认同,成员的行动是组织系统命令的结果而不是原因。整体社会系统是综合一切相互影响的沟通行动的系统,是其他所有社会子系统的“环境”,也就是社会元系统。沟通和关联是整体系统形成的基础。总之,在卢曼看来,当人的语言通过语词、媒介等沟通而相互关联时,就产生了社会系统。(23)

四、部门宪法划分的规范基础——宪法文本

尽管社会子系统对部门宪法的形成具有重要意义,但照搬社会子系统的划分方式去建构宪法中的“部门”是不可取的。这是因为社会子系统与部门宪法存在事实与规范的差别。例如最小规模的沟通(communications of minimal size)作为最基本、最不可分解的社会子系统,在社会系统中具有无可否认的构成性意义。但如果将宪法划分到如此微观的形态,其将会丧失宪法的建构性和整体规制效力。因此,对部门宪法的划分不应仅着眼于社会学意义,更应该强调宪法学内涵。(24)

(一)部门宪法划分需要宪法规范指引

从宪法理论考察,关于部门宪法的划分这一问题,存在两种截然不同的观点。宪法社会学说认为部门宪法是社会系统自发形成并规制系统外部扩张和内部优化的等级化规则,是社会自发产生的,不需要宪法规范。而按照宪法释义学的理解,部门宪法只是宪法教义学的一种研究路径,是从特别领域切入找出宪法规范并进行体系化的批注工作,既不是替代整体宪法的体系化研究,也不是不相干地各自进行,而是类似德国民法典的总分关系那样不断互动与互补。(25)比较而言,宪法社会学说的部门宪法概念至少具有以下三个缺点。

其一,没有宪法依据。部门宪法之所以叫做宪法,而不是部门原则或者部门建构法,就是要突出宪法依据。失去宪法依据,部门宪法也就失去了法律效力,成了“无源之水、无根之木”。其二,宪法社会学说的部门宪法概念具有不确定性。社会系统内部无时无刻不在发生变化,在变动的社会实践中提炼的社会系统规范也具有不确定性,从而造成适用上的困境。宪法学发挥现实指引作用,不是放弃宪法的规范维度,无条件地迎合现实环境,而是为了更好地实现宪法的规范调整功能。(26)其三,会导致部门宪法的庸俗化。如果宪法真的充斥到各个生活领域,这可能不是对宪法的正确理解,反而是会损害宪法权威的行为。

总之,宪法社会学的视角下的部门宪法,只见“部门”,不见“宪法”,应更准确地称其为部门建构法或者部门原则,而不是部门宪法。对这样所谓“部门宪法”的研究,或许对社会系统本身有益,但由于否认宪法与社会系统之间的联系,实际上使宪法面临被虚置的风险。而若采纳部门宪法释义学的标准,“从宗教、从大学、从家庭或者是从社会不同的部门切入,把宪法的内容作一个垂直的、水平的重整”,(27)则在学理上,部门宪法可以为宪法释义学在对某领域进行体系整合时提供解释方向。一方面,使宪法更好地引导社会实存秩序,另一方面,也使社会生活更趋近于宪法规范意旨。

(二)不同时期宪法对社会系统的作用

从历史的视角全面梳理国家与社会关系的产生与发展,可以观察宪法在其中承担的职能。卢曼提出的三种社会分化类型为分析国家与社会的关系提供了可资借鉴的思路。卢曼认为区隔分化(segmentary differentiation)、阶层分化(stratified differentiation)和功能分化(functional differentiation)会依时间顺序分别在社会系统占主导地位。(28)

1.区隔分化时期

区隔分化在原始社会和早期封建社会尤为明显,此时的社会系统更多依靠自然环境和血缘带来的区隔而形成。山脉和河流等地理条件将社会限制在不同的区域,这些区域里的个人通过血缘形成氏族部落或城邦。进化至以区隔分化为主的西欧封建社会,国家与社会混同,国家具有至高无上的权威,社会寓于国家之中。在这一社会阶段,国家权力无孔不入、无所不及,社会生活被赋予了浓重的极权色彩。社会国家化,国家覆盖社会。相应的,这一阶段要么没有宪法,要么宪法仅承担政治程序法的角色,与其他普通法律无异。

2.阶层分化时期

在阶层分化占主导地位的自由经济社会中,随着生产资料向少数人集中,逐渐出现了“国王—贵族—平民”三阶层纵向分化的社会系统。社会系统被财富多寡、权力大小等标准划分为相应的子系统,各子系统的沟通和互动并不平等,多以“命令—服从”的模式进行。在自由经济社会中,随着生产力的发展,市场经济和商贸扩大,市民阶层应运而生。这导致社会从国家中分离,呈现出国家与社会二元对立的关系。无论是洛克的“社会先于国家”理论,还是黑格尔的“国家高于社会”学说,都诠释了近代自由主义政治传统视角下社会与国家的巨大差异。社会自治(social autonomy)产生的私法能够协调个人利益,也足以应对当时的物质生活,社会与国家泾渭分明。但国家行为依然由政治系统主导,且经常干预自由经济。自由经济系统在产生初期力量弱小,不足以凭借自身的力量抵御国家的入侵。因此,宪法在这一时期不仅要扮演政治系统“建构法”的角色,还需要扮演保障公民基本权利和自由经济秩序的“限权法”角色,来防止国家公权力对市民社会的不当干预。从程序上看,这一时期宪法抵御国家不当干预社会的手段主要是合宪性审查,其侧重事后救济而非事前规制。总的来说,这一时期的宪法旨在对市民社会提供外在保护,并未在社会系统产生、发展过程和社会系统内部的制度性建构中发挥作用。

福利国家社会时期,国家与社会的严格界分被打破,开始相互影响和相互渗透。国家通过以民主政治取代威权政治、切实保障人权等手段,获得了干预社会的正当性。与此同时,由于市民社会的非政治性和非强制性,其无法保证合理地大规模资源配置。这导致国家权力从政治系统开始向其他社会系统内部渗透。这一时期的宪法通过合宪性解释等手段,以合宪/违宪的二元判断符码,为国家对社会的渗透提供动力,从而维持社会的稳定。但需要指出的是,尽管这一时期的国家与社会系统产生了一定联系,但从渗透广度来看,宪法仅在经济系统内发挥作用,并未染指其他社会系统;从渗透深度来看,此时期国家干预社会的目的在于对贫富分化、社会权力增长等不合理社会现象予以“纠偏”,并不主动指导社会系统内部的规范性建构。

3.功能分化时期

现代社会是高度功能分化的社会。在这一社会中,社会系统内部进化得较为完善,以致任何一个社会功能都是社会系统正常运转所必需的,社会不会赋予任何单一社会功能最突出的重要性。(29)而预防和化解功能分化带来的社会系统危机需要国家向社会进行全面而适度的渗透。渗透的全面性在于,国家权力不仅从政治领域向经济领域渗透,而且继续扩张至文化、社会、生态等各领域。宪法也相应地进入社会各领域,试图对社会各领域进行调适与整合。渗透的适度性在于,国家介入社会生活的程度和社会生活自治应处于平衡状态。这也需要发挥宪法作为“最高层级的协调法”的角色,以宪法自身规范意旨规范公权力介入社会系统的限度,并明确社会系统自治的边界。

总之,国家与社会二元对立背景下的传统宪法是政治属性的宪法,其主要功能在于“控权”,亦即控制与约束国家权力,保障公民基本权利。而近代以来,随着社会向经济全球化、政治民主化和文化多元化的方向发展,传统宪法偏重于政治系统而忽略其他社会子系统的弊端逐渐显现。一方面,社会系统自我生成的运作逻辑与宪法规范之间存在紧张关系;另一方面,不同社会子系统间因为盲目扩张导致的冲突需要一个顶层设计式的制度予以调和,但传统意义上的政治宪法无法对此做出有效回应。在此意义上,宪法规范要想在功能分化社会的时代定位自己的价值,必须重新审视宪法的功能与属性,将目光从仅关注政治和法律系统的窠臼中脱出,深入社会的各系统内部进行本体再认。以系统论的视角,宪法是政治系统与法律系统结构的耦合。那么作为兼具宪法与社会实存秩序双重性质的部门宪法,则是政治系统、法律系统与其他社会系统三者的耦合。因此,只有在功能分化社会,国家对社会的渗透持续存在,部门宪法的建构才有意义。

(三)宪法进入社会系统内部的理由

社会子系统之间的冲突需要协调、社会子系统自我再制属性需要稳定和维持、社会子系统的宪治化趋势也需要引导,这恰是宪法进入社会系统内部的理由,亦构成宪法作用于社会子系统的规范空间。

1.宪法协调社会子系统间的冲突

社会子系统存在与生俱来的扩张冲动,具体表现为它对其他子系统施加影响的动力。“通过其自身的操作封闭,诸功能系统为其自身创造了一些可以恣意地从内部强化或向外部扩张其自身理性的领域,而不顾其他社会系统,也不顾及它们的自然环境和人的环境。”(30)由于现代社会系统的功能分化,社会系统之间的价值观和目标的差异化趋向也在不断增强,而掌握更多资源的社会系统必将向其他系统内部渗透,以获得更多话语权和主导地位。强势系统向其他系统的渗透必然引起弱势系统的激烈反抗。当冲突出现时,社会子系统就不仅具有功能结合体的职能,还需做出价值判断和价值选择,并因此承担获益或受损的社会责任。如果任由社会子系统之间的冲突加剧,则“弱者愈弱,强者愈强”,强势社会系统会逐步蚕食直至完全消解其他弱势社会系统,损害社会多元性,最终引发社会动荡。社会子系统间的冲突产生了国家干预的需求,而宪法规范随国家任务和国家责任的增加和细化,并通过宪法解释和利益衡量的方式,得以将社会各领域之间的冲突维持在均衡状态。

2.宪法维持社会子系统的自我再制

社会子系统的过度扩张导致其产生自我毁灭的风险。托依布纳就曾对此提出疑问:“各种功能系统的自治是否会造成相互的负担,以至于超出它们对于系统分化结构的适应界限?”(31)所幸的是,由于各种反向制度迫使扩张性的社会系统自我限制,社会子系统已经相对成功地抵御了功能分化的毁灭倾向。(32)反向制度产生的根本动因就是社会系统的自我再制属性(autopoiesis)。社会系统的自我再制需要系统循环往复地生产及制造出构成它自己的要素,亦即不断以自身特殊运作制造出本体的组织。社会子系统通过这样持续的递归得以维持。“在一个复杂的环境中,系统不可能以完全僵化的方式运作,这是没有例外的,相反,该系统必须对扰乱通常做法的刺激因素持开放态度。”(33)新生产出来的系统要素明确分为二元的抉择,即要么推动社会系统走向自我维持、自我优化和自我演进,要么将该系统拖入自我衰退和自我灭亡的深渊。为了确保社会子系统的自我再制朝着系统优化的方向进行,社会子系统不能依靠无序的沟通进行关联,而应该生成内部的规范性建构,这样规范性建构的生成又需要宪法提供方向性指引。具体而言,宪法的确认功能为社会系统内部制度赋予正当性,宪法的保障功能维持社会系统内部制度有效运转,宪法的限制功能明确社会系统内部规则的适用界限,保障社会系统内部人民的基本权利,宪法的协调功能则调整各种社会系统规则并确立适用位阶,从而完成社会子系统规范的等级化。

3.宪法引导社会子系统的宪治化趋势

依据托依布纳的观点,社会子系统内部出现的宪治主体和宪治功能导致社会子系统的宪治化趋势。宪治主体是指社会子系统内部出现了国际组织、超国家体制和网络等去国家化、片段化和高度自治的主体。宪治功能是指,社会子系统因应功能分化需求而自我生成的内部规范,除了执行规制和冲突解决的功能外,还出现了构成性规则和限制性规则。就像政治宪法构成政治权力以及对政治权力的限制那样,社会子系统的内部规则完成对系统内部权力的塑造、分配和限制。社会子系统的宪治化趋势属于“三角式宪治化”(triangular constitutionalization),包括社会子系统在全社会中的自我奠基、国家的宪法干预、正式法律的稳定化作用等三个方面。可见要实现社会子系统的宪治化,除了社会系统进行自我限制外,国家的宪法干预必不可少。这一点在社会系统内部的宪治领域中体现得尤为明显。在自发领域中,宪法抵制组织化领域支配自发领域的趋势,维持自发领域的空间;在组织化—职业化领域中,宪法可被视为外部的学习压力,促进系统内部的自我革新;在沟通媒介的自我规制领域,宪法则为自我规制制度及其自我反思的权限和程序建立了各种规则。总之,社会系统的宪治化为处理社会系统的消极外部性而产生,但在宪治化过程中,社会子系统内部活动的问题也被暴露出来。而通过宪法对社会系统宪治化的引导,人们就可用宪法的语言来处理协调性问题,并通过宪法相应机制来为协调性问题找到解决方案。

五、宪法如何划分“部门”?

要使社会子系统的区隔与划分具有宪法意义,还需以宪法规范本身对社会子系统进行审视和重构。“‘宪法部门’之区分,并非依据某一标准而对宪法文本或宪法制度所作的完全区隔,而是依据某种典型功能对相应宪法规范及相关下位规范所作的系统整理。”(34)以宪法文本的哪一部分引导部门宪法划分?学理上对此有争议。

(一)基本权利引导部门宪法划分之否定

有学者主张以基本权利作为划分部门宪法的标准。在实践层面,早在20世纪70年代的德国,就有学者从《德国基本法》第9条第3款规定的公民的劳动权中提取出了劳动宪法(Arbeitsverfassung),并且使用更多的基本权利条款对其予以完善论证。在理论层面,赵宏教授从基本权利的自身特性出发,认为基本权的双重属性与多维功能构成了部门宪法的构架基础,而基本权的制度性保障搭建了部门宪法的拓展平台。(35)苏永钦教授则考量基本权利所面对的社会背景,认为基本权利回应“社会分殊化的现实,整合其主观权利与各种客观效力”,在部门宪法形成中起到重要作用。(36)然而本文认为,以基本权利作为部门宪法划分的标准并不合适,理由如下:

首先,就基本权利性质而言,其确立公民的宪法地位,是一种个体抵抗国家权力的权利体系。(37)传统上,基本权利为公民当然所有,只要国家不去侵害或者干预基本权利,则公民的基本权利会一直处于完满状态。换言之,传统上的基本权利是公民依据宪法可直接主张的权利,但部门宪法的划分需要在国家—社会的二元观下以社会部门为出发点,从外部回溯到宪法规范。(38)因此,如果以基本权利为标准划分部门宪法,无法体现宪法与其他社会部门的关联性。

其次,前文已述,部门宪法是国家权力向社会渗透的宪法因应,因此划分部门宪法的前提是证明国家对社会具有作为义务。在宪法规范中证成国家的作为义务有两种逻辑进路。一是通过基本权利间接证成。随着国家从自由法治国向社会法治国发展,基本权利的实现所需要的物质基础增加,因此基本权利也从自由权向社会权延伸、扩展。为了保障公民社会权的实现,其除要求国家消极不侵犯之外,还应当对私人承担积极作为之义务。总的来说,从基本权利证成国家作为义务,需要完成“自由权—社会权—给付请求权—国家作为义务”这一复杂的理论跨越。二是通过基本国策直接证成。基本国策直接赋予国家进入社会领域的义务,其逻辑进路简单明了,为“基本国策—国家作为义务”。此外,以德国宪法学的经验来看,作为给付请求权的基本权利一般只具有原始的给付请求属性(Originare Leistungsanspruche),亦即国家的积极作为义务只在最低限度或最基本程度内得到承认。(39)而基本国策所指向的国家作为义务更加全面和有效。因此,以基本权利划分部门宪法,在证成路径上舍近求远,在对应的实现效果上也大相径庭,只会造成更多的功能重复及矛盾。

再次,基本权利在部门宪法中的作用,并不是为国家权力向社会渗透提供正当性理由,而是发挥对抗国家公权力的基本属性,对国家权力向社会的渗透施加反作用力,以保留社会系统的自治空间,从而维持部门宪法建构的动态平衡。(40)而部门宪法划分解决的是宪法规范指引国家权力向哪些社会系统渗透的问题。因此,基本权利是维系部门宪法结构稳定的内在动因,但不是部门宪法划分之标准。

(二)基本国策引导部门宪法划分之提倡

基本国策,指基于宪法文本的国家最根本政策。在德国宪法理论中,基本国策也被称为“国家目标”(Staatszielbestimmung),它是指由宪法规范宽泛确定的要求国家有义务最大限度地实现或促进的某些目标。国家在实现这些目标时通常有宽泛的形成自由,而个人具体的主观权利只在例外情况和有限的范围内得以承认。一般认为《德国基本法》第20条第1款的社会国原则和第20a条的环境和动物保护属于国家目标条款。(41)从宪法文本的角度看,我国对于基本国策的规定大多见于宪法总纲部分,以以“国家”为主语,以“发展”“保护”和“推行”等积极意义动词为谓语的句式为载体。从宪法结构的角度看,宪法基本国策不属于传统宪法领域内国家机构和公民基本权利中的任何一种,因此其亦被称作“第三种结构”。从法律效力的角度看,宪法基本国策经历了由无拘束力的国家政策方针到有拘束力的国家目标之转变。如果说基本权利主要规范“国家—公民”之间的关系,那么基本国策则侧重规范“国家—社会”之间的关系。一方面,它使得国家权力介入社会领域获得正当性;另一方面,它也为国家权力介入社会领域设定了宪法上的限制。

相对于基本权利条款,以基本国策条款划分部门宪法具有以下几个独特优势:一是基本国策具有地域性。宪法中的基本国策需要结合本国各社会子系统的发展情况和本国宪法实践长期考察后,方能确立。所以基本国策往往兼具民族和地域色彩。例如德国部门宪法体系中的军事宪法(Wehrverfassung),就与19世纪中后期普鲁士王国盛行的军国主义有关。以基本国策作为划分部门宪法的标准,可以使部门宪法兼顾宪法规范和本国国情。二是基本国策具有动态性。据统计,1982年以来《宪法》的52条修正案中,针对宪法基本国策条款的修正案有21条,占宪法修正案总数的40%。(42)由此可知,基本国策条款是宪法文本中修改次数最多的部分。这反映出,基本国策不仅着眼于现有社会基础,而且指向本国未来一段时间内的重点发展方向和施政领域。因此,以基本国策划分部门宪法,可以使部门宪法及时因应社会秩序和社会发展的方向。三是基本国策具有全面性。从比较法的视野看,德国基本法中的国家目标条款大都规定了国民经济、社会保障、文化教育、民族平等和国防外交等内容。由此可以看出,相较于基本权利条款,基本国策更能涵盖社会生活领域的各个方面。四是基本国策具有公益性。不同于基本权利只着眼于保障单个主体的权利,基本国策还建立在对社会整体利益以及国家利益的考量上。例如在德国业已现实存在的外交宪法(Auswatigesverfassung)和军事宪法,与此二者相联系的军事、外交社会领域与公民基本权利几无关联,但却和社会整体利益、国家利益息息相关。以基本权利为标准的部门宪法化划分无法解释外交宪法或是军事宪法的存在,而以基本国策为标准的划分方法则可证成二者的划分价值。

总之,从横向层面看,基本国策拓展传统宪法的规范领域;从纵向层面看,基本国策保障国家作为义务的履行。它明确了国家在推行相关政策方面应当履行的义务和承担的责任,并通过赋予国家积极作为的义务,促进国家目标的实现。因此,在部门宪法的构建上,基本国策往往代表着国家对某一社会领域的重视程度和总体规划,要使“部门”的划分具有宪法意义,应以宪法基本国策为参照。

(三)基本国策引导部门宪法划分之应用

其一,基本国策明确了部门宪法的主体。从宪法中基本国策条款的行文表述可以看出,“国家”是实现基本国策的义务主体。例如《宪法》第19条“国家发展社会主义的教育事业”、《宪法》第20条“国家发展自然科学和社会科学事业”、《宪法》第21条“国家发展医疗卫生事业”等。这表明由国家决定基本国策指向何种领域。申言之,尽管社会系统出于自身发展需要形成了无数的子系统,但何种系统为国家发展之要务,取决于国家是否将该系统纳入宪法基本国策予以支持。

其二,基本国策明确划分部门宪法的应然范围。范围指事务周围一定的界限。应以基本国策条款的辐射范围为基础,界定各部门宪法涵盖范围。以教育宪法为例,《宪法》第19条规定国家“举办各种学校”“发展各种教育设施”“鼓励集体经济组织、国家企业事业组织和其他社会力量依照法律规定举办各种教育事业”和“推广全国通用的普通话”。这几项措施有两层含义,表面意涵是宪法赋予国家以作为义务,深层意涵是宪法是“发展社会主义的教育事业”这一国家目标具有引领性的制度方向。总之,社会子系统的建构性规则是在社会发展过程中自发形成的,而部门宪法则是在这些建构性规则的基础上,以宪法基本国策条款为依据筛选和重塑而形成的。

其三,基本国策塑造“部门”划分的宪法价值。宪法价值是指作为客体的宪法对主体需要的满足,它包括制宪者的主观目的在宪法文本中的凝结(宪法的应然价值)和宪法颁布施行后的客观作用(宪法的实然价值)两个基本方面。从宪法的应然价值层面看,部门宪法的划分应当抑制社会子系统的扩张属性,维护宪法权威。前文已述,作为部门宪法社会基础的社会子系统具有扩张属性,如果听任其自我扩张而不去约束,容易导致无法实现的价值理念被划入部门宪法的范畴内,损害宪法权威。以基本国策为标准划分的部门宪法,可以通过宪法基本原则约束社会子系统盲目扩张的属性,使社会子系统的运行获得宪法赋予的正当性。从宪法的实然价值层面看,部门宪法的划分应当调和宪法文本原则性与社会事实多样性之间的紧张关系。它具体表现为抽象宪法规范和所适用的具体争议间的空白。而基本国策具有抽象性和纲领性,其无需对部门宪法的划分提供非常具体的指引,亦不会过度干扰社会系统内部运行,从而维护社会系统自身生命力。

六、结语:部门宪法划分的具体构想

需要注意的是,“部门”所需要的宪法与部门宪法并不完全对应。从部门的立场出发,“部门”所需要的宪法是指能够维持该部门自我再制和良性运转的建构性规则。而部门宪法的划分显然还需要将目光上移,考虑各部门的整体利益和宪法的共同价值。从此意义上说,部门宪法既有关注社会实存秩序、调节国家与社会关系的一面,又有规制政治系统、调节国家与公民关系的一面。因此,对部门宪法的划分既要注重各社会子系统的现实需求和实存秩序,也要注重宪法中基本国策部分的方向指引。

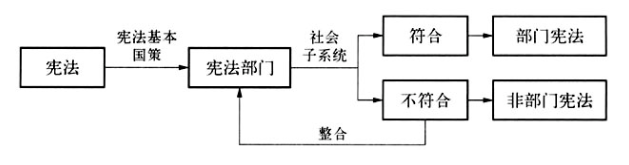

部门宪法划分的具体思考层次是,首先以基本国策条款为标准对宪法规范进行初步划分。此时划分出的是宪法部门,其完全以宪法文本为参照,仅具有规范意义,并不契合社会实存秩序的需要。其次,以社会子系统进行审视,检查划分出的“部门”是否以功能完善的社会子系统为基础,如果是则确定宪法中的“部门”,如果不是则回到宪法文本重新审视。最终,予以整合或排除。

图1 部门宪法的划分思路

根据基本国策条款,我国宪法可被初步划分为如下宪法部门。《宪法》第1条、第2条、第3条和第5条构成政治宪法部门,第4条构成民族宪法部门,第6条至第13条构成经济宪法部门,第14条构成社会保障宪法部门、第19条和第24条构成教育宪法部门,第20条构成科技宪法部门,第21条第1款构成医药卫生宪法部门,第21条第2款构成体育宪法部门,第22条构成文化宪法部门,第23条构成人才宪法部门,第25条构成计划生育宪法部门,第26条构成环境宪法部门,第27条构成公务员宪法部门,第28条构成刑事宪法部门,第29条构成军事宪法部门,第30条构成行政区域宪法部门,第31条构成特别行政区宪法部门,第32条构成外国人保护宪法部门,《宪法》序言第十一段构成外交宪法部门。

再以社会子系统进行审视。《宪法》第23条中的人才培养并没有对应的社会系统,因此需要将其整合至教育系统和科技系统之中;计划生育因其对人口调控的重要性被宪法基本国策以单列的方式强调,但其本质上依然可被纳入医药卫生的范畴,而医药卫生宪法部门亦可为社会保障制度所涵盖。针对公务员、行政区域和特别行政区、刑罚、外交和军事的规定,显然属于政治系统范畴而予以整合。对外国人的保护属于外交系统范畴。体育宪法部门,意在体现国家对人民身体素质和体育教育的重视,但其社会文化属性并未改变,亦无对应社会系统。由此,体育宪法部门可以结合不同的社会子系统分别归属于教育宪法和文化宪法。民族宪法部门中的民族区域自治制度、民族平等原则等政治性内容可以整合至政治宪法中,而发展民族自治地区经济、文化等内容亦可分别整合至经济宪法和文化宪法中。社会保障宪法部门本质上是基于人权的国民收入再分配制度,其应当属于经济宪法的调整范围。综上,当前我国需要将宪法划分出政治宪法、经济宪法、文化宪法、环境宪法、教育宪法、科技宪法等6个部门宪法。

注释:

①参见苏永钦:《部门宪法——宪法教义学的新路径?》,载苏永钦主编:《部门宪法》,元照出版公司2006年版,第22-23页。

②参见宁凯惠:《部门宪法、分支宪法学之构建研究》,载《政治与法律》2020年第7期,第71页。

③参见曹勉之:《建构地认识宪法:一个系统论宪法学的视角》,载《华东政法大学学报》2019年第3期,第40页。

④参见苏永钦:《再访部门宪法》,载《治理研究》2020年第3期,第109页。

⑤参见[德]赫伯特·克吕格尔:《部门宪法》,王锴译,晏韬校,载张志铭主编:《师大法学》2020年第1辑,法律出版社2021年版,第14页。

⑥参见廖盖隆等主编:《马克思主义百科要览·上卷》,人民日报出版社1993年版,第1317页。

⑦参见袁世全、冯涛主编:《中国百科大辞典》,华夏出版社1990年版,第194页。

⑧参见孙国华:《中华法学大辞典·法理学卷》,中国检察出版社1997年版,第16-17页。

⑨见前注②,宁凯惠文,第73页。

⑩参见若缺:《社会系统学的基本原理》,湖北科学技术出版社2012年版,第32-33页。

(11)参见[德]马克斯·韦伯:《经济与社会》(第2卷),闫克文译,上海人民出版社2010年版,第1页。

(12)参见宋林飞:《西方社会学理论》,南京大学出版社1997年版,第89-93页。

(13)参见洪谦德:《结构功能论的法律社会学——帕森斯法律社会观的批评》,载前注①,苏永钦书,第97页。

(14)参见[德]尼克拉斯·卢曼:《风险社会学》,孙一洲译,广西人民出版社2020年版,第121页。

(15)参见杨善华、谢立中主编:《西方社会学理论》,北京大学出版社2017年版,第124-125页。

(16)参见[法]涂尔干:《社会分工论》,渠东译,生活·读书·新知三联书店2013年版,第132页。

(17)见前注⑩,若缺书,第37-38页。

(18)参见[美]帕森斯:《社会系统及其结构功能论》,载苏国勋、刘小枫编:《二十世纪西方社会理论文选II:社会理论的诸理论》,华东师范大学出版社2005年版,第8页。

(19)见前注(13),洪谦德文,第95页。

(20)见前注(14),卢曼书,第121页。

(21)同上注,第118页。

(22)Niklas Luhmann,Operational Closure and Structural Coupling:The Differentiation of the Legal System,13 Cardozo Law Review 1419,1430(1991).

(23)见前注(12),宋林飞书,第149页。

(24)参见上官丕亮:《部门宪法的实质》,载《法学论坛》2022年第5期,第51-52页。

(25)见前注④,苏永钦文,第119页。

(26)参见[德]马丁·莫洛克:《宪法社会学》,程迈译,中国政法大学出版社2016年版,第30-31页。

(27)苏永钦:《法学的想象》,载《现代法治研究》2020年第1期,第10页。

(28)参见[德]尼克拉斯·卢曼:《法社会学》,宾凯、赵春燕译,上海人民出版社2013年版,第182-234页。其中Segmentary differentiation亦可被译为“块状分化”。

(29)参见高薇:《功能分化时代的宪法再书写:从国家宪法到社会宪法》,载《交大法学》2013年第1期,第76页。

(30)[德]贡塔·托依布纳:《宪法时刻来临?——“触底反弹”的逻辑》,宾凯译,载《交大法学》2013年第1期,第44页。

(31)[德]贡塔·托依布纳:《宪法的碎片——全球社会宪治》,陆宇峰译,中央编译出版社2016年版,第12页。

(32)同上注,第193页。

(33)Niklas Luhmann,Law As a Social System,83(1 & 2) Northwestern University Law Review 136,144(1988-1989).

(34)周刚志:《部门宪法释义学刍议》,载《法学评论》2010年第3期,第7页。

(35)参见赵宏:《部门宪法的构建方法与功能意义:德国经验与中国问题》,载《交大法学》2017年第1期,第72页。

(36)见前注①,苏永钦文,第28页。

(37)参见[德]福尔克尔·埃平等:《基本权利》(第8版),张冬阳译,北京大学出版社2023年版,第5页。

(38)参见张翔、段沁:《中国部门宪法的展开——以环境宪法和经济宪法为例》,载《人权法学》2022年第3期,第51页。

(39)参见王锴:《论文化宪法》,载《首都师范大学学报(社会科学版)》2013年第2期,第44页。

(40)参见王锴:《论部门宪法的结构——以经济宪法为例》,载苏永钦教授七秩华诞祝寿论文集编辑委员会编:《法学的想象(第二卷):部门宪法——苏永钦教授七秩华诞祝寿论文集》,元照出版有限公司2022年版,第18页。

(41)Vgl.Martin Will,Staatsrecht I,1.Aufl.,2021,S.345.

(42)参见王锴、刘犇昊:《宪法总纲条款的性质与效力》,载《法学论坛》2018年第3期,第27页。