李广德:我国公共卫生法治的理论坐标与制度构建

李广德摘要: ?公共卫生法作为维护公众健康这一“共同善”的规则体系,既是规范国家公共卫生权力行使的规制法,也是保障公众健康利益和个人生命自由的权利法。权力羁束与权利保障构成公共卫生法治的两大主题。现代公共卫生法治的实施依赖于包括税收、信息环境改变、经济差异处置、直接规制、间接侵权机制等在内的规制工具,并随着公共卫生模式的变迁而逐渐扩大国家权力干预的范围和边界,形成了“紧急公共卫生法治”和“常规公共卫生法治”并存的二元格局。我国公共卫生法治体系在规范创制、行政执法、司法运行和守法机制等方面既形成和积累了一定的制度资源,但也存在一定的短板与不足,应通过规划公共卫生法典的方式协同规范体系建设,贯彻“将健康融入所有政策”的执法机制,强化以裁判功能为中心的司法保障体系,构建以健康促进机制为核心的公共卫生守法体制,最终实现公共卫生治理的现代化和法治化目标。

关键词: ?公共卫生法 公共卫生法理 公共卫生法治 健康权利保障

引言

早在古罗马时代,人类就有了值得称赞的公共卫生(public health)[1]法治实践,[2]甚至1848年英国就制定了第一部现代意义上的公共卫生法典,这标志着公共卫生法开始迈入“法典化时代”。但根据萨维尼的法律发展阶段理论,法典化必须建立在学术法时代高度发达、知识性积累高度充备的基础之上,[3]即任何一个法典化时代的开启都必须以相应法律学说的“理性化进阶”为前提,范畴的统一与概念的共识自是题中之义。然而,公共卫生法学却似乎违背了上述规律。西方公共卫生法学者认为其“边界模糊,内容也同其他法律与卫生的交叉研究相互重叠”[4],而我国公共卫生法的研究则更是面临重重困境,公共卫生法学尚未进入主流法学学科体系,并“长期在医学和法学领域内处于双重边缘化境地”[5],虽有公共卫生法的提法而尚未有任何系统的教材和完整的理论。

国内外各种尝试精准定义“公共卫生法”的努力表明,这种理论操作大抵只能是徒劳——它无法被定义,只能被描述。能够有力佐证这一观点的反倒是劳伦斯·高斯汀(Lawrence O. Gostin)教授关于公共卫生法的权威“定义”:“政府为了确保人们享有健康生活(包括识别、预防和降低人群的健康风险)的条件所应具有的权力以及应当承担的义务;政府为了公共卫生利益而限制个体自治、隐私、自由、财产以及其他合法权益时应受到哪些权力限制。”[6]不难看出,该“定义”只是对“公共卫生法”功能、调整对象的描述,偏向于特征勾勒,既非其内涵的本质性阐述,又不是其外延的类型化列举,迥异于一般的定义。

那么,我们到底应当以何种方式言说“公共卫生法”的概念和范畴呢?本文的观点是,只有通过对“公共卫生法”定义域的某种“整体性解释”方可完成该项任务。这种“整体性解释”依赖于有效的定义要素,本文将析解出演进模式、调整领域、价值追求与调整方式四个维度,以此构成公共卫生法“整体性解释”的四个象限并用它替代“公共卫生法”的共识性定义,进而为我国公共卫生法治及其制度构建提供“理论坐标”。 一、公共卫生法治的动态理论坐标:演进模式与调整领域

公共卫生法的起源非常古老,这是因为传染病一直伴随着人类的发展并影响着人类的进化。“地方性疾病和流行病可能决定了人口的密度、族群的分布以及基因的传递,同时也可能决定了战争、侵略、移民的成功与否。”[7]从历史来看,传统公共卫生法主要聚焦于传染病的防治。直到工业革命,人类生存环境发生急剧变化,疾病成因更加复杂,且受益于近代科学尤其是医学和统计学等学科的兴起,人们对疾病原因的认识不断深化,公共卫生的内容亦不断丰富,开始从传染病的被动防御转向疾病预防和环境改善。19世纪以降,近现代公共卫生实践又一次开始转型,现代公共卫生的规律和模式特征不断凸显,而公共卫生法同样因为公共卫生理念和行动模式的变迁而日益丰富,呈现出独特的变迁形态。

(一)公共卫生模式与公共卫生法的演进

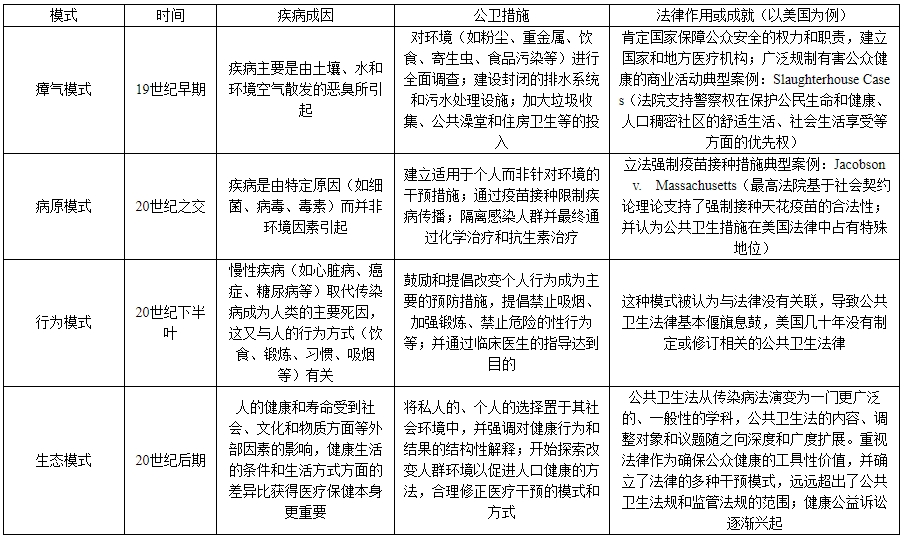

公共卫生学界将19世纪以后的近现代公共卫生模式发展史划分为四个阶段,[8]每个阶段都根据人们对健康决定因素的不同理解和认识而被概括出不同的公共卫生理论范式,分别为瘴气模式(the Miasma Model)、病原模式(the Agent Model)、行为模式(the Behavioral Model)、生态模式(the Ecological Model)[9]。这四种模式代表了四种对疾病和公共健康问题及其法律调整方式的不同认识。其相对详细的内容体系与发展动态可见下表:

公共卫生从传统到现代演变过程背后的认知原理,逐渐从早期的神秘宗教思维发展到近代以流行病学为基础的科学解释机制。在模式变迁的背后,是公共卫生科学的不断进步和丰富,也代表了人类在疾病的产生、传播、防控以及影响因素等方面的认知不断深化。传统公共卫生局限于鼠疫、天花等传染病的被动防治,其范围和内容十分有限,防控的规则也十分简单。而新公共卫生“致力于扩大对公共卫生的前理解。如,它不仅包括人群的健康,还包括个人的健康,并力图解决与平等获得卫生服务、环境、政治治理以及社会和经济发展有关的当代卫生问题”[10]。与传统公共卫生限于瘟疫等的防治相比,新公共卫生强调预防且不再单纯追求作为人群健康这一个整体价值,而是将公众健康视为个体健康的总和。这是对健康理念的颠覆性认识。

正是因为个体健康之于群体健康的构成性意义,创造公共卫生的价值就不能不重视对个体进行法律规制,以便增加整体的公共健康效益和价值,这也进一步契合了法律以个体主义为底色的逻辑,从而极大地促进了现代公共卫生法的发展。换句话说,公共卫生法超越了传染病等突发公共卫生事件的防控而迈向了常规公共卫生习惯/行为的规制和治理。这种变化也同时带来了国家公共卫生权力的扩张,国家权力介入的范围、程度和方式都发生了质的转变,公共卫生法的范式也随之发生了急剧变化,包括其调整范围、调整方式、法律规范的性质类型等。如,在瘴气模式和病原模式之下,公共卫生法主要是强制性的命令和控制;而在生态模式之下,法律本身被认为是影响公众健康的重要因素,从而实现了公共卫生法治的常态化。

(二)公共卫生法调整领域的扩张

总体来看,公共卫生法的适用范围和规制议题呈现出扩张和丰富的趋势。如,古罗马的公共卫生法主要体现为卫生官员设置、城市水道、下水道、公共浴场、工厂排污、殡葬和医疗等方面的零散规定,[11]近代上海租界时期的公共卫生立法,则主要包括公共环境卫生(如屠宰场的卫生规定)、公共食品卫生(如隔夜的肉不得出售等规定)、公共医疗卫生(主要集中在鼠疫、霍乱、性病等传染病防治)等三个方面。[12]现代公共卫生法的议题和内容不断扩大。如,美国学者编纂的现代公共卫生法教材收录的议题包括:传染病防治法(主要研究突发情况下的紧急措施,如隔离以及其他限制自由的措施)、公共卫生监管(如强制医疗信息披露和患者隐私保护、传染病监管、健康保险权利和责任、环境疾病监管、基因检测和生物银行等)、烟草控制(吸烟及其对他人的伤害)、健康促进与教育(包括肥胖控制、体育锻炼等)以及武器枪支管控、核武器、恐怖主义和生物恐怖武器等诸多方面。[13]牛津大学出版社的权威公共卫生法教材将其领域概括为九个方面:遗传学、疫苗接种、食源性疾病、血源性传播感染和性传播感染疾病、烟草使用、生殖健康、环境危害、工伤和职业场所环境。[14]此外,以世界卫生组织《国际卫生条例》(International Health Regulations)为治理框架,并将公共卫生与贸易、人权等作一体考虑的全球公共卫生法治实践也成为了现代公共卫生法治的重要组成部分。[15]

就方向和趋势而言,公共卫生法的调整范围扩张在横纵两个方面都有体现。一方面,现代公共卫生法不仅仅是瘟疫等传染病的防控规范,而进一步纵深地扩张到调整包括恐怖袭击、核武器、生物恐怖主义、战争等在内的由现代政治和科技发展所引起的所有突发公众健康安全问题,调整对象以及相应的手段亦丰富多元。这一类型的公共卫生法常涉及紧急状态的处理,因而可将这些内容概括为紧急公共卫生法治,即对适用于突发公共卫生事件的紧急权力运作和法治实践状态的一种描述。紧急公共卫生事件既包括传染病爆发导致大规模流行的情况,也包括因自然灾害、战争、恐怖袭击等引起的突发公共卫生事件。这些突发灾难会破坏公共卫生基础设施、影响人群的生活条件,从而导致重大的人口健康问题。[16]紧急公共卫生法治状态的权力运作遵守紧急法律或非常法律的制度逻辑,往往脱离明确细致的法律规范,以改变常规体制、悬置法律执行、中止某些权利保障等。[17]

另一方面,现代公共卫生法的调整议题也由政府紧急权力的行使扩张到针对个体行为和健康意识引导的健康教育和针对影响健康的社会因素控制所展开的健康促进两个方面。这一类型的公共卫生法可被概括为常规公共卫生法治,即随着新公共卫生运动兴起而出现的调整健康环境因素和个人健康行为的法律体系及其运作状态。随着慢性疾病超过突发公共卫生事件而成为影响人口健康的主要因素,以及公众健康建立在个体健康总和之上的理念转变,常规公共卫生法治不但迅速兴起,还成为了现代公共卫生法治的主要内容。诚如前述,常规公共卫生法治因其背后的生成逻辑契合了法律以个体主义为底色的机理,使得公共卫生法成为日常法律体系中的重要组成部分,承担着日常公共健康促进和健康教育的重要职责。

二、公共卫生法治的静态理论坐标:价值追求与调整方式

如果说将表现为模式更迭与内容扩张的公共卫生法演进定位于公共卫生法治的动态理论坐标,则其价值追求与调整方式等共时性定义要素则贡献于公共卫生法治的静态理论坐标。它们之间的关系是:公共卫生法的价值追求是其变化与转型的线索、是“变”中的“不变”,我们可以从公共卫生法的模式演化样态中捕捉到、总结出相应价值诉求;公共卫生法的调整方式是其价值追求的工具化延伸,它们之间表现出“器”与“用”的辩证耦合。

(一)公共卫生法的三重价值追求

公共卫生的字面含义其实就是大众健康或者公众健康,其包含了健康的内在价值目标和公众或人群的主体维度。法律介入公众主体的健康价值维护,便生成公共卫生法的基本逻辑。公共卫生法治的基本运行机制和核心法理可提炼为以下三个价值命题。

1.健康何以重要

根据《世界卫生组织宪章》(Charter of the World Health Organization)的定义:“健康不仅为疾病或羸弱之消除,而系体格、精神与社会之完全健康状态。”[18]这一定义既包含了健康的消极内涵(没有疾病和羸弱),也包含了健康的积极内涵(完全健康状态)。而就其程度而言,健康是一种完全的饱满状态,不能克减,从而极具创造性和广泛性。但“它只提供了一种同义反复的命题,即健康是不健康的缺失”[19]。随着人口老龄化和疾病模式的改变,这一定义可能适得其反。[20]故而在荷兰举行的国际卫生专家会议上,学者们试图提出新的定义,他们认为健康的第一要义是一种“适应和自我管理的能力”,从而从静态的定义公式转向一个动态的、有弹性的能力概念,以应对、保持和恢复一个人的完整性、平衡和幸福感。[21]由此,健康指向个人或群体在面临生理、心理或社会挑战时所具有的适应及自我管理的能力。健康之于人类的基础性、制度性意义也就由此凸显出来。

健康之所以重要,一般认为存在两个相互关联的理论来支持:人体机能理论和民主理论。[22]前者主张健康是个人获得幸福以及行使政治权利的基础。身心健康保证个体能够创造、社交、工作、从事家庭与社会活动,而这些是人们生活的意义与幸福所在。换句话说,健康构成人的尊严这一“人类价值共识基础”的核心要件,对于个体自治、自我完善以及免于歧视而言具有前提性的价值。[23]后者则认为,政府的首要职责是实现公众健康、安全与福祉。健康对确保每个人拥有充分的民主机会至关重要,健康的身心构成参与资源分配的基础条件和普遍性要求。政治哲学理论也有主张,健康具有特殊的道德重要性,值得特别的道德考量。[24]也正是因为健康所具有的规范性和工具性价值,促使了健康权作为一种基本人权的产生和发展。[25]总之,健康作为一种人或群体的适应能力,对个人、群体和国家来说都具有内在的规范价值和工具性价值。“鉴于健康对于美满人生的重要意义,每个人都期望拥有健康,人群则基于社会交往的互利性而促进其成员的健康,国家则为养成一个正当而繁荣的文明社会而建立卫生保健制度与公共卫生基础体系。”[26]

2.健康何以成为公共问题

公共健康首先意味着它是与个体健康不同的多元主体的身心状态,它于地域范围上与社区(community)、人群(population)、国家(state)甚至全球(global)紧密联系,即公共卫生超越了个体维度而在社区、人群、国家和全球层面存在。而健康维度扩展的背后,还有一层政治价值形态的超越——公共卫生对个体自由主义的超越,即公共卫生所关注的不是个体的医疗照护,因而也难以通过个体的公共卫生权利[27]等机制加以实践。因超越了个体以及实践过程的专业性,公共卫生具有强烈的政治意义,普遍认为“公共”过程本身也是一个政治的过程。从字面及其背后的制度性内涵而言,“公共”至少包括两层含义:一方面,它指的是具有公共性的机构,“公共首先应该被看作是一种建构(construction),只有得到足够数量的相关(专业)人士的认可和支持才能维持”[28]。另一方面,则自然包括公共机构所服务的对象及其背后合理的利益期待。即公共卫生首先指向负有大众健康保障职责的国家机关,强调作为制度保障的国家义务维度;其次指向特定或不特定的主体,这些主体构成公共卫生法所保障之健康利益的合法享有者与期待者。

健康成为公共问题意味着国家对超越个体的群体健康需要承担保障义务。这个问题从义务和权益两个角度描述了公共健康本身的重要性,化繁就简,其背后隐含的价值逻辑则是:为何公众的健康对政治过程而言是一种“共同善”?在现代民主国家和多元复杂的社会里,划定什么利益是一种共同善是复杂问题,划分的过程以及分歧构成现代民主参与和公众辩论的核心。但毫无疑问,公共卫生是公共利益的重要组成部分。当疫病“肆虐社区时,只有公共卫生得到恢复,才能实现其他利益。即使对公共卫生的威胁不是灾难性的,当社会的生存岌岌可危时,保护公众健康对于确保个人和社区参与公民生活和追求自己的生活目标仍然至关重要”[29]。因此,从规范性的角度而言,公共健康具有特殊的道德正当性,这种正当性可以说是不证自明的。“公众的健康是一种共有的价值观。不仅每个人都对保持健康感兴趣,而且我们所有人都对拥有一个健康的人口(population)感兴趣……我们可能对促进公众健康的最佳方式以及如何权衡个人自由与整体福利存在分歧。但减少疾病、拯救生命和促进健康是共同的价值观,是共同利益的一部分。”[30]

公共健康作为健康这一价值在群体或共同体(community)中的延伸和弥散,上述表徵健康重要性的人体机能理论和民主理论也同样适用。“人群健康具有至高无上的价值,因为一定程度的人体机能是参与各种活动的先决条件,而这些活动对于公众福祉(社会的、政治的、经济的福祉)的形成至关重要。”[31]把公共卫生理解为人群健康的特殊重要性主张,被人类与疾病——特别是与传染病——相互交织和斗争的历史经验所加强,“公共卫生是我们作为一个社会集体采取的行动,以确保人们健康的条件”[32]。在人类历史的大部分时间里,人们都面临着可怕的流行病。当流行病发生时,它的影响不仅直接落在受害的个人身上,还会影响到整个社区或者群体。[33]因此,为了社会整体的生存和人类前景,避免或减轻流行病就是公共卫生实践的必要内容。从这个意义上说,公共卫生被理解为群体的健康状况,不仅是一种偏好或品味的问题,更是社会生活的先决条件,是社会存续和达到其他目的所必须追求和实现的目标之一。[34]

3.?法律何以成为有效的工具

由“公共”的含义便可窥出:公共卫生是人类社会进入社会化群居阶段后出现的问题。公共卫生法是针对居民聚集和家庭聚居所引起的健康危机而衍生出来的调整规范和保护机制。人群聚居所带来的健康问题,不只是个体的生病状态,更是聚居的生活模式产生的群体卫生问题。当人类社会意识到这个问题时,新的调整规则随之产生,这便是公共卫生法的雏形。因此,就其起源而言,公共卫生法律规范和机制是人群聚居后调整新的人与人之间生活关系和交往的规则。这是公共卫生法产生的社会基础,它一开始就与群居社会规范联系在一起,也必须通过调整人群聚居的人类交往和社会模式来实现公共卫生目的。

随着社会的演进及法治与治理水平的提升,法律之于保障公众健康的作用在广度和深度上都朝着互相影响甚至相互塑造的方向发展。首先,公共卫生法不仅仅是一套复杂的技术规则,更是一种组织化的“可行能力”范畴,它标示着那些用于确保公众享有健康生活环境的权力和责任。因此,法律本身构成公共卫生的重要手段。[35]公共卫生的许多目标需要法律的支持,而法律和政策工具有助于公共卫生干预措施的实施。从规范性取向的功能主义层面上看,“公共卫生领域的存在,在很大程度上归功于政府的作用及其制定的法律,以构建更有利于健康的社会因素”[36]。其次,法律本身也是公众健康的社会影响因素之一。法律对公众健康的影响,既可能是积极的,也可能是消极的。前者如我国通过加重酒驾和醉驾的刑事处罚而极大地降低了交通肇事的发生率,从而总体上提高了公众的生命安全健康水平。后者的典型如美国宪法第十八修正案即1920年生效的美国禁酒令法案(又称“沃尔斯特”法案)。该修正案以酗酒是导致犯罪和家庭暴力的根源为由在全国禁止制造、售卖和运输酒类饮料。但该修正案实施后不但没有使美国的酒类消耗减少,反而使得私自酿酒猖獗、假酒泛滥导致民众失明甚至死亡从而给公共健康带来了更大的问题。[37]法律与公共卫生的双向互契关系,也为公共卫生法律体系建设提出了更严格、更高标准的形式法治要求,这意味着它将面临着更加复杂的合法性和正当性的审视。

总之,公共卫生法治隐含了保障公众健康的政府职责和群体对公共健康利益的期待,即公共卫生法旨在确立公共卫生机构和其他政府机构的使命、组织、职能、经费和权力等,并提供一系列合法的干预措施,以确保人们能够享有健康生活的条件与环境。

(二)公共卫生法的调整方式

公共卫生法首先规制的是国家在维护人们享有健康生活的条件和环境上所具有的权力,因此,调整方式和规制工具关涉国家行使公共卫生管制权力的合法性基础,构成现代公共卫生法治的核心问题之一。尤其是公共卫生的规制直接影响公民个人的权利和自治基础,因而需要予以特别的制度安排,并赋予其充分的正当性。随着现代公共卫生法治的扩张和理论演进,其调整手段和规制工具渐成体系。根据高斯汀教授的观点,公共卫生法的调整与规制手段主要包括:(1)税收;(2)改变信息环境;(3)设计和改变物理环境;(4)通过处理社会经济差异来干预经济制度;(5)直接规制个人、企业和商业活动;(6)通过侵权制度进行间接规制。[38]

税收之于公共卫生所具有的作用是不言而喻的,公共卫生资金的投入是一个国家基本公共财政开支的首要内容。公共卫生基础设施建设、人才培养、健康教育与促进、疾病防控和检测技术的发展、疫苗接种以及医疗救助等,都依赖于税收。财政税收也是国家调控社会、市场和个人行为的重要治理工具和经济手段,国家可以通过税收减免、税收补贴或政府奖励等多种财政方式对积极有益的公共健康产业和商业行为进行支持和刺激,也可以对烟草行业、含糖饮料、高热量食品等不利于公共健康的产业和商业行为征收高比率的税费。政府对税收的支配权是用于理解和描述国家“卫生治理”(health governance)职能的理想法律场域,其中包括政策制定、资金筹措、项目交付和协调等权能,每一项都有可能触及法律层面。[39]法律保障公共卫生基础设施建设、项目流程优化、制度效能提升的途径等,亦是严格的权威授予与职能结构设计,这与作为公共卫生规制工具、贯彻法定主义的税收如出一辙。

改变信息环境的调整方式则主要包括三个方面:法律可以要求政府对公众进行健康宣传教育,如食用盐加碘的公益广告;可以对企业产品进行标签管理要求,如标识产品的营养成分、健康风险、安全使用准则等;还可以通过调整广告行为实现对有害产品或误导性信息的规制,如严格限制甚至全面禁止烟草广告的制度以及香烟盒外包装必须标示吸烟有害健康的信息。这一规制工具的作用机制在于确保消费者获得全面而真实的资讯,进而鼓励他们作出更符合人体健康的行为选择。此外,“除了标签法和强制性的健康警告之外,法律还可以促进或强制性创建公共卫生‘信息资产’(information assets),包括用于公共卫生监视、卫生登记和健康影响评估的报告系统”[40]等。

通过法律来改变物理环境以保障公共卫生的做法同样由来已久,构成最为传统的公共卫生法律调整方式。如,职业安全规范、消防规范、公共设施建设规范以及垃圾分类要求等制度的建立,都旨在直接规制和改变人的物理环境以保障大众的卫生健康安全。

有学者将社会地位与健康之间的关系界定为“健康的社会梯度”,其研究结论是:社会地位越高人就越健康,富裕的人往往拥有更健康的身心,而贫穷有害健康。[41]为此,法律需要通过再分配政策来实现对健康影响因素的调控,即通过处理社会经济差异来干预经济制度以调整社会向更加平等的方向发展,最终促进公共健康正义的最大化。

政府有权以公共健康的名义对个人、企业或社会组织进行直接的管制,尤其是在突发公共卫生事件等紧急状态之下。这些措施包括隔离、封闭一定区域内的人员、交通和商业活动等,也包括在常规秩序的意义上,法律为了公众一般的健康安全而规定的干预措施,如驾驶汽车时强制系安全带、骑摩托车必须佩戴安全帽、对药品进行全程追溯监管、对企业有害物质排放进行监管等。这些措施可能不一定是直接以公共卫生法之名进行的调控,但客观上能对损害公众健康的行为进行法律规制或为改善公共健康状态提供法律支持。

通过侵权制度的间接规制则指向私人诉讼为公共健康带来的更广泛、系统的影响,其本质上从属于公私法交融的话语。如,我国《民法典》[42]规定的环境侵权惩罚性赔偿制度,便有助于以“点”(针对个人的惩罚性赔偿)带“面”(惩罚性赔偿促成的社会自觉)、以“私”(私人环境健康利益)为“公”(公共环境健康利益)地贡献公共卫生规制力量。

总之,公共卫生法是规范国家公共卫生权力行使的规制法,也是保障公众健康利益和个人自由权利的保障法,权力的行使规则和权利的保障规则构成公共卫生法理论与实践的两大主题。公共卫生被界定为国家的义务,这就意味着需要赋予国家广泛地干预公共卫生的权力,而国家权力的强大又会天然地构成对个人权利的侵蚀或者威胁,这两者之间的张力伴随公共卫生法治的始终。如何合理地在权力与权利之间进行平衡,构成了公共卫生法的永恒主题。

三、我国公共卫生法治体系建构的制度资源

改革开放以来,一个初步的公共卫生法治体系逐渐形成,立法、执法、司法和守法各环节有序铺开。前述公共卫生法治的动静理论坐标不仅是穿透公共卫生法理的核心位域,更是择取公共卫生法治体系建构之制度资源的智识依据。因此,我们既要重视现有公共卫生法治体系的建设成果,将其作为公共卫生法治建构的制度资源加以利用,也要注意其中有待加强的部分,便于有的放矢地进行制度完善。

(一)我国公共卫生法治体系建构的规范资源

由于公共卫生法的定义困境和理论局限,实践中的公共卫生法识别标准尚未得到明确。这里提出一个简略的确定标准,即公共卫生法是指立法目的或调整对象明确宣称保护公共卫生、人民健康、公民健康、公众健康、人民体质、人口素质等直接表达公众健康(public health)这一规范价值的法律。据此,就国家层面的法律规范渊源而言,可从三方面聚拢我国公共卫生法治体系建构的规范资源。

第一,我国公共卫生法的宪法基础。我国宪法明确规定了保护公共卫生的基础价值。首先,《宪法》第21条规定了国家发展医疗卫生事业和体育事业的国家政策目标。这一规定奠定了国家在促进和保护公共健康上的政府责任,从而授予了政府规制公共卫生的权力。其次,卫生管理一直是《宪法》中各级政府的法定职能之一,而公共卫生管理职权当然地构成这些卫生职能的重要内容。这进一步为国家履行相关职责提供了组织保障。最后,公民个人的宪法基本权利尤其是公民健康权[43]和人权保障兜底条款亦构成公共卫生法中有关权利保障的宪法基础,为公民依法获得社会医疗保险和医疗救助等公共健康权益提供宪法支持,尽管这些权益的享有还需要诸如公益诉讼等制度的配合。

第二,紧急公共卫生法律体系。在我国紧急公共卫生法律体系中,以传染病防治法为起点,包括多部预防突发公共卫生事件以及与之密切相关的(如原因控制、秩序维护、结果防控等)法律规范体系逐渐形成。主要的法律包括《传染病防治法》《疫苗管理法》《国境卫生检疫法》《动物防疫法》《进出境动植物检疫法》《野生动物保护法》《红十字会法》《消防法》等。相关的行政法规和部门规章除了上述基本法律的实施条例或实施办法外,还有调整专门事项的诸如《突发公共卫生事件应急条例》《艾滋病防治条例》《公共场所卫生管理条例》《废弃电器电子产品回收处理管理条例》《血吸虫病防治条例》等近百部。

第三,常规公共卫生法律体系。常规公共卫生法是根据现代公共卫生理念所建立起来的,旨在针对慢性疾病、健康促进、健康影响因素等方面实施法律控制的法律。我国目前已有《基本医疗与健康促进法》《药品管理法》《食品安全法》《中医药法》《精神卫生法》《献血法》《职业病防治法》《人口与计划生育法》《母婴保健法》《体育法》以及现在已纳入环境法律体系但事关公共健康环境建设的《环境保护法》《大气污染防治法》《土壤污染防治法》《水污染防治法》《海洋环境保护法》等。这方面的行政法规除了法律的相应实施条例之外,并不多见。常规公共卫生法应该是公共卫生法的主体内容,亦构成避免紧急公共卫生法治事件发生的制度屏障。

就成就而言,近年来,尤其是受“非典”刺激,我国在紧急公共卫生法方面“形成了一套比较完备的传染病防控制度体系,总体上实现了疫情防控有法可依”[44]。常规公共卫生法律体系也逐渐丰富,尤其是新颁布实施的《基本医疗卫生与健康促进法》,起着常规公共卫生基本法的作用,同时宣告了一个初步的公共卫生法律体系的形成。

然而,我国公共卫生法律体系也存在一定的不足。其一,公共卫生法律规范缺乏完备性。根据公共卫生实践的逻辑规律并结合域外公共卫生法典的制定和实施经验来看,我国目前的公共卫生法律体系不仅缺乏一部作为一般法的“公共卫生法”,还缺乏诸如公共卫生紧急法、公共卫生基础设施保障法、公共卫生信息隐私保护法、公共卫生机构职权职责与组织法、公共卫生人才队伍建设保障法等专项内容。其二,公共卫生法律规范缺乏自洽性。公共卫生法理的缺失以及公共卫生法尚未成为中国特色社会主义法律体系中的独立“法律部门”或“法律领域”,导致公共卫生立法呈现出“被动回应型”的特征,即立法和修法多是在突发公共卫生事件的催迫之下作出的,立法内容和制度设计多针对已存在的问题展开,立法的前瞻性有待加强,还缺乏一套根据逻辑自洽的理论或概念所展开的系统建构。其三,公共卫生法律规范缺乏融贯性(coherence)。如,《传染病防治法》与《突发事件应对法》在信息收集主体、信息研判与评估、信息发布、预警机制、应急机制启动、应急措施、“疫区”或“危险区域”划定、防控措施相对人等多方面的规定均存在不一致乃至冲突。[45]这必然会在很大程度上削弱公共卫生法律体系的内在融贯性。

(二)我国公共卫生法治体系建构的执法资源

目前,我国公共卫生执法能够在横纵两个维度上为公共卫生法治体系的建构提供制度支持。从横向上看,行政执法部门于基本公共卫生服务、传染病防治、食品药品监督、烟草控制等诸多方面发挥主体作用,并形成了由不同政府职能部门分别执法的“分权模式”。如,卫生健康主管部门负责基本公共卫生、健康促进、传染病防治等方面法律的实施,食品监管部门负责食品安全法的实施等。从纵向上看,以国家卫健委的公共卫生执法内容为例,形成了以国家卫健委为顶点,各级卫健委按地域与科层分工的机制。作为主要的公共卫生执法部门,国家卫健委负有“监督管理公共卫生、医疗服务和卫生应急……计划生育管理和服务……拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施”[46]等职责,各级卫健委在国家卫健委的指导下,具体细化和执行上述有关的内容。鉴于公共卫生执法的专业性强,各级卫生健康行政主管部门亦可能通过授权方式委托其他部门或机构承担具体、专业的公共卫生保障职责。如,委托卫生计生监督执法部门执行卫计监督管理职责,授权各级疾病控制与预防中心承担传染病防治、突发公共卫生事件应对与流行病学调研等职责等。此外,各级卫生健康行政主管部门还下设独立事业单位,如健康促进中心、血液管理办公室、妇幼保健中心、计生药具管理中心等,负责执行相关专项职能。

但由于规范供给的不足,各级公共卫生执法主体履职失序的问题也时有发生。如,在于2019年底爆发的新冠肺炎疫情防控初期,“一些地方和部门面对突如其来的疫情进退失措,出台的一些防控措施朝令夕改,一些地方甚至出现了严重妨碍疫情防控的违法犯罪行为”[47]。又如,《基本医疗卫生与健康促进法》规定了要“将健康融入所有政策”的机制,这要求卫健委与其他领域或业务相关行政部门协同行使职权。然而,协同执法适用何者、如何启动、由谁统筹、权责如何分配、监管如何施行等关键问题并不能从现有的制度和法治实践中找到明确答案,这导致“将健康融入所有政策”无法真正得到落实。

(三)我国公共卫生法治体系建构的司法资源

一直以来,最高人民法院和最高人民检察院多是通过公布贯彻“保护公众健康”价值的抽象司法文件来宣示司法对公共卫生治理事业的参与。如,在常规公共卫生司法实践中,最高人民法院贯彻“健康中国”战略要求,以人民健康权益保护为目标,出台了《关于审理医疗损害责任纠纷案件适用法律若干问题的解释》,将人民健康的公共价值追求贯彻到具体审判之中,体现出最高人民法院“坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥司法职能,促进卫生与健康事业改革发展,切实保障人民健康,为加快推进健康中国建设提供有力司法服务和保障”[48]的宗旨。又如,在紧急公共卫生司法实践中,最高人民法院和最高人民检察院于新冠肺炎疫情期间及时发布涉疫情防控典型案例,将保障公众健康的司法精神传达到各级审判和检察机关。此外,最高人民法院还发布了《关于新冠肺炎疫情防控期间加强和规范在线诉讼工作的通知》,在程序法和法院组织法的框架内对疫情期间的审判工作及时作出了回应,体现了司法机关对突发公共卫生事件的治理态度,为我国公共卫生法治体系的构建与完善提供了有益的司法经验资源。

一般而言,司法介入公共卫生治理的基本方式有两种:一种是以个案裁判矫正局部公共卫生正义失范;另一种是藉由专题化案例指导、司法建议、集束化高效裁判等路径强化自身政治功能、参与公共卫生社会治理。从目前的司法实践来看,司法机关在常规公共卫生法治中的存在感较弱,多藉由后一种方式介入紧急公共卫生法治,司法参与公共卫生的制度路径有待拓展。另外一层隐忧在于,司法机关积极为疫情防控保驾护航,确保公共卫生法治秩序的高效运作,本是法治权威彰显的内在要求,但若司法——尤其是地方各级司法机关——过于主动和积极地介入,甚至可能超出“能动司法”的最低容忍限度,这会给罪刑法定原则带来一定的威胁,发生冤假错案的可能性也会增大。[49]

(四)我国公共卫生法治体系建构的守法资源

作为公共卫生法治体系建构资源的公共卫生守法机制,既期待个人守法自觉,又关注集体守法行动的生成及其隐含的内部自治,因而呈现出更多制度性的面向。现代公共卫生理念认为,个人健康习惯与自我健康保护意识对于公共卫生健康状态的保育具有基础性作用,公共卫生守法机制的核心作用逻辑便是确立此二者的变量调节地位,其最为主要的两种制度化作业——爱国卫生运动与健康教育——也主要发力于此。

爱国卫生运动是一项促进健康意识和健康水平提高的群众运动机制,“是我们党把群众路线运用于卫生防病工作的成功实践”[50]。爱国卫生运动为我国公共卫生守法意识的培养和人民健康水平的提高作出了重要贡献,其内在的守法机制在于通过集体行动的逻辑培育公民“去个性化”的守法意识,并形成相互监督和互相促进的实践形态,从而有助于公共卫生守法意识的培育和守法惯习的养成。

健康教育“通过有计划、有组织、有系统的社会教育活动,使人们自觉地采纳有益于健康的行为和生活方式,消除或减轻影响健康的危险因素,预防疾病,促进健康,提高生活质量,并对教育效果作出评价”[51],即通过有组织的行为改变个人的健康意识,并影响个体的健康行为与健康选择,最终增益群体健康水平。健康教育的内容即养成健康习惯和遵守健康规则,本身构成公共卫生法实施的重要环节,有利于促进公共卫生法治状态的实现,是一种重要的公共健康守法机制。

但从守法者面对公共卫生事件“二值抉择”时的普遍社会心理状态来看,上述公共卫生守法机制的实效性仍有待加强。如,我国《野生动物保护法》早已明确禁止猎捕、出售和为食用购买国家重点保护野生动物,这显然是照护生物多样性、食物链完整性等人类共同福祉的理性立法选择。只因其中缺乏对守法主体——尤其是食用者[52]——即时且直接的利害予夺,捕食穿山甲等国家重点保护野生动物的行为屡禁不止,但这些野生动物却因可能成为各类病毒宿主而潜藏着极大的生物安全风险。无论是2003年“非典”疫情还是2019年新冠肺炎疫情,其流行病学致发机理均始自于此。即便我国《刑法》规定了对捕猎、杀害、购售、运输珍贵、濒危野生动物与购售、运输珍贵、濒危野生动物制品行为的制裁措施,一则因其处罚并不算重(未触发加重情形者仅处五年以下有期徒刑或者拘役),在暴利诱惑下仍有犯罪分子愿意铤而走险;二则“食用”珍贵、濒危野生动物并未入刑,不仅作为源头的捕猎、购售无法被禁绝,“病从口入”的阻断机制也得不到规范承诺。

显然,公民守法的弱势并不能完全归咎于立法本身,上述“铤而走险者”与“纯粹食用者”的违法心理亦值得推敲:前者往往认为违法收益(捕猎、制售珍贵、濒危野生动物所获利益)大于违法成本(《野生动物保护法》或《刑法》规定的制裁措施),且违法的边际成本(从事同类违法犯罪活动者较多但被查处者)较低,铤而走险显然是符合经济理性的决策;后者的“收益-成本”悬殊则更为明显,食用并非违法行为、也无需承担法律责任,尽是“收益”而全无“成本”,“尝鲜”心理主导的食用行为自然比较普遍。此外,《野生动物保护法》规制的是针对“国家重点保护野生动物”实施的违法行为、《刑法》规制的是针对“珍贵、濒危野生动物”实施的犯罪行为,野兔等亦潜藏生物安全风险却因非“国家重点保护”或“珍贵、濒危”者而不在其列,只能诉诸爱国卫生运动、健康教育机制等开展公共卫生社会教化,但食用此类野生动物的现象仍旧十分常见:这虽然不直接牵涉公民守法问题,却也能够反映出公民公共卫生守法机制的羸弱。

四、完善我国公共卫生法治体系的制度进路

完善我国公共卫生法治体系的核心要义在于,以常规公共卫生法治理念为基本点,以紧急公共卫生法治要求为指向标,实现公共卫生治理体系与治理能力的现代化。“推进国家治理现代化本体上和路径上就是推进国家治理法治化”[53],因此,完善我国公共卫生法治体系事关公共卫生治理现代化的全局。笔者认为,整体上应从以下五个方面发力推进公共卫生法治建设。

(一)以法典化方式推进公共卫生法律规范体系建设

如前所述,我国现有公共卫生法律规范缺乏完备性、自洽性和融贯性,公共卫生基本法律规范的供给不足。为此,我国公共卫生法律规范的建构需从两个方面努力:一是为捋顺权力的行使规则、完善权利的保障规则并实现两者之间的平衡而需要对现有公共卫生法律规范体系进行清理和完善;二是随着现代公共卫生法治理念的普及、公共卫生事业的发展进步,公共卫生法的调整范围也需要被适当扩张。为此,一种法典化的思路是必要的。即通过规划制定中华人民共和国公共卫生法典的方式实现我国公共卫生法律规范体系的现代化。

作为大陆法系国家立法的偏好和经典形式,法典化是建构系统法律规范的有效方式,“法典编纂最重要的功能是其系统化”[54]。通过系统的立法规划,采用整体主义的视角,对公共卫生法律规范进行宏观设计,提供完备的规范供给。再者,法典编纂或法典化是一种解决法律冲突、实现体系内部融贯的工具,还是一种处理法治冲突、实现法律形式理性的思维方式。因此静态公共卫生法典有助于解决目前公共卫生法中活态制度与静态规则的冲突,实现权力与权利的有序平衡。《民法典》的颁布加强了我国法典编纂的话语正当性,法典编纂的经验技术也在其中得到进一步积累,推动公共卫生法法典化正当其时。在具体的落实步骤上,应先制定专门的《公共卫生法》作为法典的总则,再逐步通过分编汇纂的方式整合目前的紧急公共卫生法律和常规公共卫生法律,并将部分合理的行政法规、部门规章、司法解释等上升为法典内容。

(二)建构“将健康融入所有政策”的公共卫生行政执法机制

习近平总书记在2016年召开的全国卫生与健康大会上提出实施“将健康融入所有政策”[55]机制。“健康中国2030规划纲要”对这一政策作出了详细规划,指出要“加强各部门各行业的沟通协作,形成促进健康的合力。全面建立健康影响评价评估制度,系统评估各项经济社会发展规划和政策、重大工程项目对健康的影响,健全监督机制。畅通公众参与渠道,加强社会监督”[56]。职权职责认知不清、执法权力行使不当的问题是落实“将健康融入所有政策”的障碍,反过来,“将健康融入所有政策”又是解决这两个问题的核心途径。具体来看,主要应从以下两个方面入手。

一方面,搭建传统卫生机构与非传统卫生机构协同的公共卫生行政执法结构。“将健康融入所有政策”的逻辑前提是承认公众健康受到生活、学习、工作、环境、娱乐等诸因素的综合影响,而单纯的公共卫生机构本身的权力范围和职权能力不足以全面应对,因此,健康问题需要与诸多非传统卫生机构进行跨部门的协作,如住房、交通、教育、环保、能源、司法甚至就业机构等,还要将政府机构、企业和社区组织协同起来。[57]更为重要的是,要勾勒出包含分合两面、动静两态的分工协作体系,使参与进入公共卫生协同行政界,又清楚多个主体联动配合时的权责变动、执法侧重;既明晰常规公共卫生法治中的常态化权责配置,又清楚紧急公共卫生法治中的特殊化权责更动。

另一方面,以“将健康融入所有政策”的内在价值基调限制公共卫生行政执法权力行使。HiAP原则的内在价值有两个基本面向:一是用于限制政策制定与实施过程的程序性面向,包括健康(health)、平等(equality)与可持续(sustainability)三个要素;二是用于限制政策制定与实施内容的实体性面向,包括合法性(legitimacy)、透明性(transparency)、参与性(enterability)、(信息)可获取性(accessibility)与问责性(responsibility)五个要素。[58]这些价值应当被形塑为公共卫生行政执法的构成性要素,从而使得大众对于健康的价值追求成为政府运转的内在规范,解决权力与权利的冲突问题;同时,公共卫生行政执法权力主体间一旦共享了相同的价值根基、确立了互通的价值目标,权力与权力的冲突也能够得到有效纾解。

(三)强化司法保障体系的裁判功能

目前,司法在我国公共卫生治理中所发挥的保障作用主要体现在最高司法机关发布的抽象规范性文件之上,其积极功能自不言待,尤其是通过发布指导性案例可变相增加公共卫生的法律规范供给、间接实现公共卫生法律规范体系的实时更新。司法公共政策的作用机制和实施形式同国家整体公共卫生法治制度设计的方向是一致的,均是从上往下形成规范效力的辐射网络,通过能动主义司法方式实现与国家公共卫生保障体制的相互配合。

但在公共卫生法治保障体系的效力网络之下,基于个体请求的自下而上的救济模式尚待加强,即还应合理地赋予公共卫生权益主体基于法定事由、通过诉讼方式保障己身权利的权利,从而强化司法最基础也是最本质的裁判功能。更要着力通过将集体健康保护理念常态化、常规化地融入具体案件的方式,实现公共卫生法治的价值目标。在此基础上,再由最高司法机关通过案例指导制度等方式来发挥司法的政策形成功能。由此方可实现司法在常规和紧急两个治理场域,利用案件裁判、法政互嵌两种治理工具,发挥司法机关参与公共健康治理效能的互补与衡平,体现中国特色社会主义司法制度的优势。

不过,个案裁判取向的司法治理功能在公共卫生法治实践中可能会遭遇巨大挑战。一方面,公众健康背后的权利属性不明晰,即使将公共卫生背后的法益定义为健康权,其也会面临现代宪法和人权理论上社会权可诉性困境的诘难。另一, 方面,公众健康以大众的、人群的健康利益为核心,而现代法律尤其是现代权利理论的根基是以“个体”为基础所预设的自由主义模式,就像“法不责众”的机理那样,一般意义上的个案裁判也难以调整集体权利义务关系。因此,在我国未来公共卫生法治体系中,可以考虑通过公益诉讼的制度设计,突破诉讼构成要件的利益直接相关原则,赋予相关主体基于公众健康受侵害之事实请求司法救济的权利,从而契合公众健康司法保护的制度需求。

(四)以健康促进机制强化公共卫生守法体制

起源于健康教育的“健康促进”(health promotion)[59]运动能够有效解决末端健康问题、增进公民个人健康意识,是强化公共卫生守法体制的优选路径。[60]

一方面,厘定健康促进机制强化公共卫生守法体制的口径。可以考虑从以下几个方面入手发挥健康促进机制强化公共卫生守法体制的作用:就一般性策略而言,体现为作为再社会化中介的健康教育、作为社会意识形态和国民基本素养的健康观念的培育、公民健康自主责任意识养成等;就分领域策略而言,体现为健康促进爱国卫生运动、健康促进公共卫生教育、公共场所卫生照护与保持的健康促进以及作为特种领域的吸烟控制健康促进等;就保障性策略而言,应注重建设健康风险评估体系,以监测、报告、反馈、矫正健康促进强化公共卫生守法体制运行效果的质量。

另一方面,以健康文化为中介实现健康促进与健康守法间的顺畅转化。通过培育一种显在于公共卫生守法者生活、工作和学习中的健康文化,积极促进、实现“健康生活”,反哺公共卫生守法体制。只有当健康促进平衡了个人健康行为选择与健康环境创设间的紧张关系,“更健康”的选择才可能成为“更容易”的选择,[61]“健康”才有可能嵌入公共卫生守法者的理性选择图式中,成为公民自主践行公共卫生规范性要求的核心行动理由。

综合来看,健康促进机制的核心旨趣是通过法律实现对健康社会环境的改变,从而推动个人的行为选择更加符合身心健康的价值目标。毫无疑问,虽然健康促进机制本身乃是一种激励工具,但其作为个体终端健康意识的培养机制,本质上仍是一种守法体制。通过健康促进机制的实施,可有效提振公共卫生守法体制的效度,最终实现涵育我国公民现代公共卫生理念、强化我国公民公共卫生守法意识的目标。

结语

本文语境中的紧急公共卫生法治建设已成为当下国家治理体系和治理能力现代化的重要内容,但从现代公共卫生法治及其理论的内在需求看,我国公共卫生法亟待完成从“突发防控”向“常规建设”的范式转型,即朝着“建设平战结合的重大疫情防控救治体系”[62]的方向迈进。作为现代国家法治体系有机组成部分的常规公共卫生法治,应当成为我国公共卫生法治的“回归线”与“恒常量”,更应当成为“健康中国”战略的规范基座与施力支点。倘欲使紧急公共卫生法治与常规公共卫生法治相得益彰,明确此二者的理论坐标——公共卫生法的演进模式、调整范围、价值追求与调整方式——是为前提,完善各自显露的制度不足则为重“器”。只有当我国公共卫生法治在规范供给、行政执法、司法介入、守法体制等方面基本完备且运行通畅,其规范目的方可真正实现、其价值依系方可真正凸显,未来状态空间中的公共卫生法治体系、公共卫生法治保障体系才能在科学化、现代化的道路上越走越远。

注释:

[1]中文里的“健康”和“卫生”都是英文health的对译,“公共卫生”与“公共健康”实则是同一含义。本文将根据语境交替使用公共卫生、公共健康、公众健康与大众健康等词。笔者一直主张将我国卫生法有关的称谓改为健康法,对应英文中的Health Law,这样做的好处是可以区分“卫生”的另外一个英文单词sanitation。

[2]对古罗马公共卫生法的系统梳理,参见徐国栋:《罗马公共卫生法初探》,载《清华法学》2014年第1期。

[3]参见[德]弗里德里希·卡尔·冯·萨维尼著、[德]艾里克·沃尔夫编:《历史法学派的基本思想》,郑永流译,法律出版社2009年版。

[4] Lawrence O. Gostin & Lindsay F. Wiley, Public Health Law: Power, Duty, Restraint, University of California Press, 2016, p.3.

[5]王晨光:《疫情防控法律体系优化的逻辑及展开》,载《中外法学》2020年第3期,第617页。

[6] Lawrence O. Gostin & Lindsay F. Wiley, supra note [4], 4.劳伦斯·高斯汀教授是世界公认的最为权威的公共卫生法学者之一。该定义目前广泛地被各种有关公共卫生法治的通识性介绍所采用,并为世界卫生组织(WHO)和美国疾病控制与预防中心(CDC)等官方机构所认可,可谓是公共卫生法的“百科式”定义。

[7][美]洛伊斯·N.玛格纳:《传染病的文化史》,刘学礼等译,上海人民出版社2019年版,第1页。

[8] See Lindsay F. Wiley, Rethinking the New Public Health, Washington and Lee Law Review, Vol.69:207, p.215-225(2012).

[9]这种模式后来又被林赛·威利(Lindsay F. Wiley)修正为“社会—生态模式(the Social-Ecological Model)”。See Lawrence O. Gostin & Lindsay F. Wiley, supra note [4], 21.

[10] World Health Organization, New Public Health and WHO’s Ninth General Programme of Work: A Discussion Paper, at http://whqlibdoc.who.int/hq/1995/HRH_95.6.pdf (Last visited on Mar.12, 2020).

[11]参见前注[2],徐国栋文。

[12]参见王立民:《上海租界的现代公共卫生立法探研》,载《历史教学问题》2014年第2期。

[13] See Kenneth R. Wing et al., Public Health Law, LexisNexis, 2007.

[14] See Richard A. Goodman ed., Law in Public Health Practice, Oxford University Press, 2003.

[15] See Lawrence O. Gostin & Rebecca Katz, The International Health Regulations: The Governing Framework for Global Health Security, The Milbank Quarterly, Vol.94:264, p.264–313(2016).

[16] See David Zocchetti et al., Public Health Emergency Law, Journal of Law, Medicine and Ethics, Vol.33:66, p.66-68(2005).

[17]参见孟涛:《公共卫生紧急状态法治的原理与建构——基于新冠肺炎疫情的研究》,载《法学评论》2020年第2期。

[18]《世界卫生组织组织法》序言,载世界卫生组织官网,https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_zh.pdf, 2020年5月8日访问。

[19] Daniel Callahan, The WHO Definition of ‘Health’, The Hastings Center Studies, Vol.11:77, p.85(1973).

[20]对这个定义的批评主要有三点:一是“完全”这个词无意中助长了社会的医疗化,对完全健康的要求会让我们大多数人在大多数时候都不健康;二是人口统计学和疾病的性质发生了很大变化,慢性疾病成为常态,随之而来的卫生模式也由疾病治疗变成公共卫生预防,这个定义加重了医疗保健的压力并最大限度地减少了人类自主应对生活中不断变化的生理、情感和社会挑战的能力;三是这个定义没有可实施性。See Machteld Huber, Health: How should We Define It?, British Medical Journal, Vol.343:235, p.235-237(2011).

[21] See Maarten Boers & Alfonso J. Cruz Jentoft, A New Concept of Health can Improve the Definition of Frailty, Calcified Tissue International, Vol.97:429, p.430(2015).

[22]关于健康作为现代社会中的基础价值的系统性理论展开,参见Sudhir Anand, Abienne Peter & Amartya Sen eds. Public Health, Ethics, and Equity, Oxford University Press, 2004。

[23]参见王晖:《人之尊严的理念与制度化》,载《中国法学》2014年第4期。

[24] See Norman Daniels, Just Health: Meeting Health Needs Fairly, Cambridge University Press, 2008, p.17-21.

[25]参见李广德:《健康作为权利的法理展开》,载《法制与社会发展》2019年第3期。

[26] Lawrence O. Gostin, A Theory and Definition of Public Health Law, Journal of Health Care Law and Policy, Vol.10:3, p.8(2007).

[27]当然,这种观点也有例外。如,有学者基于“自治优先”的政治伦理原则对公共卫生中的国家干预与个人权利的关系展开了论述,强调公共卫生法中的个人自主优先,进而保护公共卫生中的个人权利。See James Wilson, The Right to Public Health, Journal of Medical Ethics, Vol.42:367, p.367-375(2016).

[28] John Coggon, What Makes Health Public? A Critical Evaluation of Moral, Legal, and Political Claims in Public Health, Cambridge University Press, 2012, p.26.

[29] Wendy E. Parmet, Populations, Public Health, and the Law, Georgetown University Press, 2012, p.1.

[30] Ronald Bayer et al.eds., Public Health Ethics: Theory, Policy, and Practice, Oxford University Press, 2006, p.20.

[31] Lawrence O. Gostin, supra note [26], 8.

[32] Barry S. Levy, Creating the Future of Public Health: Values, Vision, and Leadership, American Journal of Public Health, Vol.88:188, p.189(1998).

[33] See J. N. Hays, The Burdens of Disease: Epidemics and Human Response in Western History, Rutgers University Press, 2009, p.15.

[34] See Norman Daniels, supra note [24], 34-35.

[35]法律在历史上一直对公共卫生很重要,不少学者的研究结果表明,法律是解决众多公共卫生问题的有效工具。对此的系统性论述,See Richard A. Goodman ed., supra note [14], 3-23.

[36] James G. Hodge, The Role of New Federalism and Public Health Law, Journal of Law and Health, Vol.12:301, p.309(1997).

[37] See Hall Wayne, What are the Policy Lessons of National Alcohol Prohibition in the United States, 1920–1933?, Addiction Vol.105:1164, p.1164-1173(2010).

[38] See Lawrence O. Gostin & Lindsay F. Wiley, supra note [4], 27-33.

[39] See Roger S. Magnusson, Mapping the Scope and Opportunities for Public Health Law in Liberal Democracies, The Journal of Law, Medicine & Ethics, Vol.35:571, p.576(2007).

[40] Id., 577.

[41]参见[英]迈克尔·马尔莫:《健康鸿沟:来自不平等世界的挑战》,俞敏译,人民日报出版社2019年版,第11页。

[42]《中华人民共和国民法典》第1232条规定:“侵权人违反法律规定故意污染环境、破坏生态造成严重后果的,被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。”

[43]健康权构成我国宪法中的一项未列举的基本权利,参见焦洪昌:《论作为基本权利的健康权》,载《中国政法大学学报》2010年第1期;陈云良:《健康权的规范构造》,载《中国法学》2019年第5期;李广德:《公民健康权实证化的困境与出路》,载《云南社会科学》2019年第6期。

[44]中央全面依法治国委员会办公室:《为赢得疫情防控胜利提供法治保障和服务》,载《求是》2020年第5期,第24页。

[45]参见前注[5],王晨光文,第624-625页。

[46]《深化党和国家机构改革方案》,载新华网,http://www.cidca.gov.cn/2018-03/21/c_129927132.htm, 2020年3月6日访问。

[47]习近平:《全面提高依法防控依法治理能力健全国家公共卫生应急管理体系》,载《求是》2020年第5期,第4页。

[48]周强:《发挥司法职能保障人民健康为建设健康中国提供司法服务和保障》,载《人民法院报》2016年9月4日,第1版。

[49]参见刘艳红:《治理能力现代化语境下疫情防控中的刑法适用研究》,载《比较法研究》2020年第2期。

[50]《习近平主持专家学者座谈会强调构建起强大的公共卫生体系为维护人民健康提供有力保障》,载新华网,http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2020-06/02/c_1126065865.htm, 2020年7月4日访问。

[51]王劲松主编:《公共卫生与流行病学》,科学出版社2018年版,第89页。

[52]我国《野生动物保护法》第30条第2款规定:“禁止为食用非法购买国家重点保护的野生动物及其制品。”即《野生动物保护法》的规制对象是那些以食用目的购买国家重点保护动物的主体,未出资购买的纯粹食用者并不在其列,无需承担该法规定的相关法律责任。

[53]张文显:《法治与国家治理现代化》,载《中国法学》2014年第4期,第5页。

[54]陈卫佐:《现代民法典编纂的沿革、困境与出路》,载《中国法学》2014年第5期,第252页。

[55]“将健康融入所有政策”(Health in All Policies,简称HiAP,王晨光教授亦将其翻译为“健康入万策”)是一项经国际公共卫生学界发明和倡导,并经国外实践所证明的治理理论和治理方式。它是指通过将健康考虑(health considerations)纳入跨部门和政策领域的决策(decision-making)以改善所有人健康的协作方法(a collaborative approach),其目标是确保所有决策者在政策制定过程中了解各种政策选择所带来的健康、公平和可持续性方面的后果。HiAP来源于1978年世界卫生组织发布的《阿拉木图宣言》,目前已被挪威(1987年)、新西兰(2000年)、加拿大魁北克(2001年)、瑞典(2003年)、欧盟(2006年)、南澳大利亚(2007年)、泰国(2007年)、美国(2009年)、巴西(2011年)等国家的法律或政策所明确规定。See Linda Rudolph and Julia Caplan eds., Health in All Policies: A Guide for State and Local Governments, at http://www.itup.org/wp-content/uploads/2017/08/Pittman-Health-in-All-Policies.pdf (Last visited on July 28, 2020).

[56]《“健康中国2030”规划纲要》,载中国政府网,http://www.gov.cn/zhengce/2016-10/25/content_5124174.htm, 2020年7月5日访问。

[57] See Ketan Shankardass et al., The Implementation of Health in All Policies Initiatives: A Systems Framework for Government Action, Health Research Policy and Systems, Vol.16:26, p.26(2018).

[58] See World Health Organization & Ministry of Social Affairs and Health of Finland. Health in All Policies: Helsinki Statement.Framework for Country Action, at https://apps.who.int/iris/handle/10665/112636(Last visited on March 12, 2020).

[59]根据世界卫生组织1986年第一届健康促进大会发布的《渥太华健康促进宪章》(The Ottawa Charter for Health Promotion)之定义,健康促进是指促使人民提高控制和改善健康的全过程,以至达到身体的、精神的和社会的完美状态,确保个人或群体能确定和实现自己的愿望,满足自己的需求,改变或处理周围环境。See WHO, The Ottawa Charter for Health Promotion, at https://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/(Last visited on March 12, 2020).

[60] See Carl I. Fertman & Diane D. Allensworth eds., Health Promotion Programs: From Theory to Practice, Jossy-Bass Press, 2010, p.1-3.

[61] See Maggie Davies & Wendy Macdowall eds., Health Promotion Theory, Open University Press, 2006, p.15.

[62]《中共中央召开党外人士座谈会习近平主持并发表重要讲话》,载新华网,http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2020-05/08/c_1125958977.htm, 2020年8月7日访问。

作者简介:李广德,法学博士,中国社会科学院法学研究所助理研究员。

文章来源:《中国法学》2020年第5期。