刘晗:区域普选进程中的国家统合:转型国家的比较研究

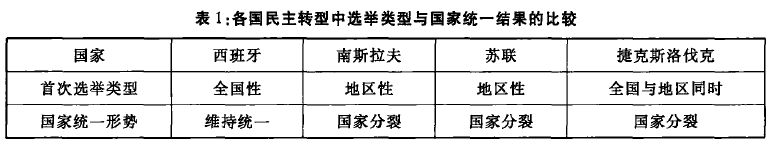

刘晗摘要: 在当代宪法政治实践中,区域普选一般来说容易与身份认同问题交织在一起,并对国家统合有不小的影响。从历史和理论来讲,民主化过程本身也容易激化身份认同问题和文化政治议题。本文通过比较研究来切入区域民主选举与国家统一之间的关系,具体剖析了二十世纪下半叶几个典型国家中区域民主化的案例:西班牙、南斯拉夫、苏联和捷克斯洛伐克。可以发现,首次民主大选是全国性的国家(西班牙),其选举有利于巩固国家的统一认同;而首次民主选举在地区层面展开的国家(如南斯拉夫、苏联和捷克斯洛伐克),最终激化了族群矛盾,导致了国家分裂。在设计民主制度的过程中,选举范围、选举制度和政党制度都构成了决定性的因素。在构想普选方案时,须通过制度设计避免认同政治的激化,防止认同问题成为普选的主要议题。

关键词: 区域民主化 普选 国家统一 比较宪法

一、问题的提出

随着香港立法会于2015年6月18日否决政改方案,我国香港特别行政区的普选进程已经告一段落。在香港特别行政区政制改革的过程中,香港人的本土意识不断发展,本地身份认同(identity)逐渐强化,并且日益政治化。2014年发生的“占领中环”事件所展现的香港本土主义话语和行动即是鲜明的体现。[1]虽然“港独”并无实际的政治可能性,但其所凸显出来的认同政治的日益激化却对国家统一提出了挑战。换句话说,认同问题的政治化使得普选问题不仅是“两制”问题,而且已经触及到了“一国”问题。

就狭义体质人类学的角度而言,大部分香港居民都是“汉族”;而从广义的族群文化上来讲,大部分香港居民属于我们一般印象和言说中的“华人”或者“中国人”。然而日益明显的是,香港居民在社会政治问题和文化归属上形成了独特的香港身份认同。所谓身份认同,是某个个人或者群体确定自身文化身份和特征的观念和价值,“是一个人或者一个群体的自我认识……是自我意识的产物:我或者我们有什么特别的素质而使得我不同于你,或者我们不同于他们。”[2]身份认同问题因而是属于意识层面的,与特定人群的体质特征和种族因素并不自然等同。从世界范围来看,种族的同源性并不能保证身份认同的一致性。比如,英国人和美国主体居民在种族意义上是同源的(即都是所谓盎格鲁一撒克逊人),但在政治发展和历史进程中已经成为了两个不同的民族,具有极强的民族性格差异。要而言之,身份认同乃是建立在著名民族主义理论家本尼迪克特•安德森(Bene-dict Anderson)所谓的“想象的共同体”(imagined communities)的基础上的。[3]文化—社会—政治想象,而非种族和体质人类学因素,是身份认同的关键。

香港人的独特政治认同是在历史中逐步形成的,具有深厚的社会、经济和文化背景,尤其受到近三十年以来中英谈判、回归安排等政治变化的影响。[4]近几年来,随着“自由行”的推行,大陆居民大量涌入香港,进一步激发了香港人本土身份认同及其对大陆的抗拒,并且日益使得身份认同问题政治化。2014年发生的“占中”事件显示了所谓“香港人民”第一次试图作为政治力量出场。诚然,很多香港居民并不否认自己仍然是中国人,但实际上“香港人”的身份已经成为其文化认同的首选。在青年当中,已经出现了认为自己仅仅是香港人的倾向,甚至发出了“民族自决”的呼声。某些种族和政治意义上的中国人并没有在文化和政治上将自己看做中国人。

香港的政制改革是一种较为独特的民主化过程,是在主权国家内部的一个行政区进行民主化—特别是在一个社会主义国家内部推行西方式选举制度—的独特现象。更为复杂的是,香港的普选进程发生在认同政治激化的背景之下。很大程度上,普选方案如何制定,如何通过,始终与认同政治联系在一起,密不可分。民主普选发展和认同政治激化的双重现象,促使我们思考区域民主选举与国家统一之间的关系。该问题不但对香港政制发展的走向具有重大影响,也对“一国两制”、民主政治以及选举制度等中国的基础性宪法概念提出了理论难题。本文通过比较研究来切人问题,通过可资参考的具体国别案例分析,辅以理论层面的思考与探究,以期为思考香港普选问题提供参考。

二、民主化与认同政治的历史及理论

从世界范围内民主的发展历史与当代实践来看,民主化容易激化认同政治、激发地方民族主义和本土意识。在前民主时代的政治实践之中,无论是传统的君主制国家(如绝对君主制时期的法国),还是精英化的共和政治(如平民政治出现之前的美国),乃至社会主义国家(如前苏联),都采取了相应的制度安排,容纳多元的族群差异,进行多区域的政治整合。

在欧洲传统的君主制国家中,国王凭借君权神授(Divine Rights of the King)理论,成为了凝聚不同族群、民族和区域的象征。古今中外的例子有很多:在很长一段时间内,英国国王同时是英格兰和苏格兰的元首;大清帝国的皇帝既是满族人的族长,也是蒙古的可汗,同时还是汉族人的皇帝,也是西藏喇嘛教的保护人,是当时整个中国的元首。[5]位于首都的帝国统治者大体上通过与边疆地区的本土精英结盟的方式来维系整个帝国的政治融合。比如,英国殖民者在亚洲基本采取“间接统治”(“indirect rule”),即通过政治文化的优越性和相应的恩荣措施笼络当地精英,并由当地精英承担相当程度的统治工作。这在印度最为明显,在香港也是如此。[6]实际上,贵族阶层较易形成统一的、跨民族身份的群体,然而平民则较为地方化,易于强调其自身的文化、习俗特性。比如,在1580年到1640年之间,西班牙和葡萄牙曾经是一个国家。在1640年发生的葡萄牙独立运动中,葡萄牙的平民阶层有很强的葡萄牙民族意识,因而激烈反对西班牙国王的统治;相反,葡萄牙的贵族和精英阶层则更倾向于与西班牙王室和贵族交往与融合。[7]

民主易于对国家统一产生挑战的现象,可以从民主的政治哲学原理加以理解。不言而喻,现代民主的核心原则是人民主权(popular sovereignty),即一切政治权力根本上属于人民。人民是国家的统治者,人民的同意是政府正当性的源泉。[8]作为一种现代的政治理念,人民主权原则首先建立在否定君主主权的基础之上。[9]历史地讲,人民主权的出场时刻就是革命。法国人民是在将国王送上断头台的时候才获得统治地位的;美洲殖民地的英国臣民在独立革命中逐渐成为“我们美国人民”。然而,共和革命过程中如果没有统合性的领导,很容易导致革命的过程变成不同区域和族群各自分行的独立运动。美国革命之后成立了十三个相对独立的邦国就是典型的例子,南美反抗西班牙的解放革命最终造成了列国林立的局面是另外一个例子。在此类案例中,共和革命意味着国家分裂。

人民主权国家的基本宪制结构也容易促发离心的倾向。在国家统合的问题上,民主制与君主制有着鲜明的对比。在传统的君主制国家当中,国王的身体是整个国家的象征,是链接广土众民的政治中心点。而当君主的身体在现代革命中被弑杀之后,[10]国家的统一却变成了问题。旧的连接点被摧毁了,而新的连接点却无法一蹴而就。在人民主权理论当中,契约或者人民构成了新的连接点。如美国开国之时,各州即通过签订契约,让渡权力,组成统一邦联或者联邦;宪法因而在某种意义上被理解成为一种社会契约。但是契约论具有潜在的严重问题:既然可以签约,就可以毁约;如果有一方认为对方背约,那么就可以解约。实际上,1860年代美国内战时期,一些南方分离主义者即是将宪法理解为一种契约,因而可以在北方违约的基础上退出契约。[11]

统一的人民形象是另一种可能的国家统合象征。在具体的政治和法律实践中,人民主权意味着人民产生宪法,由宪法构建政府,然后由政府代表人民从事具体的治理工作。无论是遵守宪法的政府,还是创建政府的宪法,都只是人民主权的产物。因而,政府与宪法都无法决定人民本身的自然形态和地理边界。为了界定人民的形态和边界,政治哲学和法律理论需要退回到宪法和政府产生之前的“自然状态”(state of nature)中去寻找一个群体的自然特性。民族主义正满足了在政府产生之前中界定“人民”的需要,即通过更为具体的“民族”来界定颇为抽象的“人民”。[12]人民主权因而与民族主义之间有了密切的关联。

但是,民族主义既可以成为向心的力量,也可以成为离心的力量。人们通常所说的“民族”意味着族群文化的同质性。然而,在现代国家中,少有只有单一民族的例子,而更多的都是多民族国家。中心族群希望通过大范围的民族主义来统合国家,而边缘族群则希望能够通过各种方式保持其独特性,甚至构建自身的民族主义。民族主义一方面可以巩固国家统合,但另一方面也可以助长地区分离的趋势。一战之后几个传统陆地帝国的解体(如奥匈帝国、俄罗斯帝国、奥斯曼土耳其帝国)是典型的例证。[13]

以苏联为代表的社会主义国家解决统合各民族和族群的方式是用作为先锋队的共产主义政党替代以前神圣国王的肉身或者民族的想象。共产主义或社会主义成为一种可以超越民族主义的意识形态,可以整合不同的民族和族群。对于社会主义国家和社会主义政党的认同而言,阶级属性远远重于民族属性。比如,前苏联境内如此纷繁复杂的民族分化通过阶级话语和共产主义意识形态而得以整合进统一的政治共同体。苏联共产党通过组织建设融合各民族的“先进分子”,构成了前意大利共产党领袖葛兰西所谓的“新君主”(the new prince),即列宁主义先锋政党。[14]

然而,一旦作为统合性力量的“新君主”在特定地区丧失了政治乃至文化上的领导权,民族主义就会凸显出来。认同问题很快转化为“我们”与“他们”的分化与指称;原先团结在共同政治信仰之下的“我们”开始分化,甚至分裂。民主化一方面导致内部贫富问题变为政治问题,另一方面导致了敌我区分和认同政治问题。两方面的线索在冷战末期苏联和东欧的民主转型中交织在了一起。

三、案例研究:西班牙、前苏联、前南斯拉夫与捷克斯洛伐克

如果说二十世纪初的帝国解体现象可以概括为“走向共和即走向分裂”,那么世纪末的社会主义多元国家体系解体可以概括为“走向民主即走向分裂”。这种现象源于民主选举与认同政治之间的复杂关联。一方面,认同政治会加大民主化和推进普选的难度。另一方面,选举制度和选举结果会改变认同政治的格局。区域民主选举一般会导致认同政治的激化,甚至在世界很多转型地区,民主化导致了族群之间的暴力的发生。[15]南斯拉夫和捷克斯洛伐克是民主化过程中没有解决好认同政治问题的典型例子。相反,如果民主转型时期推行全国性大选,则局面会好一些。下文首先介绍西班牙民主转型中对民主选举与区域问题的处理,之后重点比较前苏联和东欧等社会主义国家实行区域普选中所出现的对于国家统一的威胁和危害。

(一)西班牙:奠基性全国大选塑造统一意识

在民主转型的过程中,全国性的大选往往能够增强中央政府的权威,减弱认同政治的强度。西班牙即是明显的例子。其在1970年代民主化的时候首先通过全国民主选举奠定了中央政府的权威和正当性,

然后与加泰罗尼亚和巴斯克地区进行协商,在宪法层面赋予其自治权,从而缓和了民族地区的政治矛盾。

西班牙在民主化之前面临着严重的区域认同问题。之前,佛朗哥专制政权所压制的民族主义情绪在专制政权被推翻之后得以爆发。自有现代西班牙以来,加泰罗尼亚和巴斯克两个地区因为民族文化独特性一直不服中央统治,甚至经常开展争取独立的民族主义运动,乃至暴力行动。在佛朗哥独裁高压之下,民族问题并非严重的政治问题。相反等到佛朗哥政权被推翻后,情况变得日益恶化了。比如,在佛朗哥当政期间的1968年到1975年,巴斯克地区的起义从未造成任何一位军官死亡;而在佛朗哥政权被推翻后的1975年到1983年之间,因为巴斯克民族主义暴力运动而丧生的军官即有37人。[16]但即便在这样严重的区域对立情况下,西班牙仍然完成了民主转型。其中,全国性的大选起到了重要的凝聚功能。一般来说,转型之后的第一次大选是所谓“奠基性大选”(foundingelections)。西班牙的奠基性大选是全国性的,而非区域性的。西班牙在推翻佛朗哥政权之后的第一次投票是一次全民公投,以94. 2%的多数通过了一项《政治改革法案》,正式进入民主化转型阶段。[17]

西班牙的民主化伴随着区域民族主义运动的威胁。1977年6月15日的第二次关键投票是一次选举新政府和新宪法制定委员的大选。在这次大选中,四个全国性的政党在全国范围内进行竞选,获得了350个席位中的319个。四个政党在加泰罗尼亚和巴斯克地区也进行了竞选,在加泰罗尼亚地区获得了三分之二的选票,在巴斯克地区获得了超过一半的选票。[18]之后,选举出来的代表开始了漫长的磋商,商讨西班牙的新宪法制定事项和民族问题。最终一部新宪法获得了四个主要政党和加泰罗尼亚地区主要的民族主义政党的支持,获得了通过。在随之而来的第三次全国公投中,新宪法以87.8%的高票获得通过。在加泰罗尼亚地区,支持宪法的人数占到了投票人总数的90%以上;加泰罗尼亚地区投票人中支持该宪法的占到了68.8%,但最后的统计结果的现实是,全区只有不到一半的人参与了投票。[19]

1977年,西班牙进行了后独裁时代的首次全国议会大选。随后,新上任的全国议会开始与加泰罗尼亚和巴斯克地区进行谈判,提出改变西班牙历史上的集权国家体系,开始向少数民族区域下放权力(devolution)。双方将最终达成的协议《自治法案》提交给了巴斯克和加泰罗尼亚的地区议会,并分别以90. 3%和87. 9%的高票得以通过,甚至许多本来反对新宪法的民族主义政党也转而支持《自治法案》。[20]

以研究民主转型著称的耶鲁大学政治学家胡安•林茨(Juan Linz)教授认为,如果西班牙第一次大选是区域性而非全国性的,那么西班牙的统一性以及区域民族团结会更加恶化,因为全国性的政党(即“西班牙”政党)很难在少数民族地区获得支持。[21]此外,民族问题会变得更加突出和极端,会危害到西班牙民主政治的稳定性。如果中央与民族地区之间的纷争加剧,那么西班牙军队的政治影响力就会增大,这反过来会危害到民主政治,而重现军人独裁的影子。与此同时,全国性的大选造就了一种复杂的多层认同,即除了巴斯克人或加泰罗尼亚人之外,民族区域地区的人民还多了一层“西班牙人”的认同感。比如,在加泰罗尼亚地区,加泰罗尼亚人一方面满足于自己控制自己的政治文化事务,比如教育和媒体等;另一方面,他们也比历史上任何一个阶段更加认同自己是西班牙国家的一部分,为做“西班牙人”而自豪。[22]在巴斯克地区,虽然暴力民族主义运动仍然存在,但巴斯克地区对西班牙国家的认同却随着全国性的大选的推行和自治政策的推进得以改善,至少民族恐怖主义运动得到了遏制。[23]这些局面很大程度上是第一次奠基性的全国大选所造就的。

(二)前苏联与前南斯拉夫:区域选举加速分裂的教训

前苏联和南斯拉夫地区的民族问题本来就非常复杂。在苏联解体和东欧剧变之后,复杂的民族问题又因为改革措施的不良而变得更加复杂。首先,与西班牙不同的是,苏联和南斯拉夫的转型改革更注重自由化(liberalization),而非民主化(democratization):苏联和南斯拉夫的改革都重在开放市场经济和政治竞争,而不是推进西方式民主制度的建设。这就导致了苏联和南斯拉夫内部产生了自下而上的民主热情,而非中央政权在整个联盟区域内的民主化动力。

此外,更为重要的是普选制度和选举结果。苏联和南斯拉夫在政权发生变动之后,第一次普选都是区域性的,而非全国性的。南斯拉夫尤其如此:其普选都是在各加盟共和国层面进行,而非在全南斯拉夫层面进行;在这些选举中,民族问题都变成了焦点所在。1990年4月到12月之间,南斯拉夫各加盟共和国依照宪法规定各自进行民主选举,各政党也在各加盟国开展竞选。1990年4月到5月之间,斯洛文尼亚和克罗地亚大选率先开始举行。大选前夕,斯洛文尼亚人和大部分克罗地亚人因为地处南斯拉夫北部,都自认为是中欧人而非巴尔干人,因而独立建国进而融入欧洲、脱离南斯拉夫联盟而加人欧盟,都是选举中的热门议题。[24]只有共产主义政党在各个加盟国选区内都获得了选票,即便他们在种族意义上都是少数;其他的政党都是地区性的。在这些选举中,民族主义取代了共产主义成为了各加盟国人民和政治家定义自身的主要认同标志;政治势力开始依照民族属性进行划分。

在率先进行的斯洛文尼亚1990年大选中,有15个政党和3个公民团体参与角逐。其中没有任何一个政党或者团体将自己称为“南斯拉夫”政党。这些政党或团体在实际上也没有全南斯拉夫联盟层面的影响力和选民基础,而都是斯洛文尼亚内部的政党。尊重人权、发展代议民主制,以及建立法治是竞选中的主要议题;而斯洛文尼亚在南斯拉夫内部的地位、是否进一步扩大自治、在何种条件下独立则是核心议题。克罗地亚的大选的状况与斯洛文尼亚基本类似。

在大选之前,斯洛文尼亚议会在争取自由选举运动的压力下在1989年9月修改了宪法,随后又通过五部法律分别就议会选举、总统选举、选区划分、选举记录以及政治社团做出了规定。[25]根据新的选举制度,候选人可以通过三种方式被提名:第一,各地方议会通过秘密投票决定候选人;第二,被承认的各个政党可以提名各自的候选人;第三,超过一定数目的公民签名可以通过选民会议推举候选人。[26]最终,通过三种方式决定出了4名总统候选人、12名集体总统(presidency)候选人以及一千三百名议员候选人。每个年满18岁的公民以及至少3天之前获得永久居留权的居民可以投票。总统选举通过两轮多数决(即第一轮如果无人过半数,则从得票最多的两个候选人中再进行一次投票,获得半数以上选票的候选人胜出)产生;议会选举则采取了比例代表制(即各政党按照选票比例来分配席位)。据报道,很多斯洛文尼亚人盛装前往投票站,带着自己的家人去投票,将其看做颇为庄严的事情。最终的选举结果是:斯洛文尼亚共产主义者联盟候选人米兰•库坎(Milan Kucan)获得了总统选举的胜利,但反对党赢得了议会的多数席位,进而在基督教民主党领袖佩特勒(Lojze Peterle)的领导下于1990年5月中旬组织了新的政府,正式完成了民主转型。[27]类似地,克罗地亚基督教民主联盟获得了议会多数,组织了新的政府,正式完成了民主转型。[28]

斯洛文尼亚和克罗地亚的首次区域民主选举造成了两方面的政治后果:一方面,斯洛文尼亚民众和克罗地亚民众的民族认同进一步提高;另一方面,斯洛文尼亚人和克罗地亚人认为自己生活在自由选举的民主体制下,与南斯拉夫联盟内部的其他加盟国仍然处在南斯拉夫社会主义统治的境况迥然有别,因而产生了极强的政治优越感。两方面的因素导致了斯洛文尼亚和克罗地亚针对南斯拉夫的离心倾向愈来愈强。1990年5月,贝尔格莱德方面开始动用人民军队,运送弹药到斯洛文尼亚和克罗地亚,试图阻止两个地区的分离主义倾向。同时,受斯洛文尼亚和克罗地亚榜样的影响,波黑以及马其顿开始准备第二年举行民主选举,塞尔维亚则进一步被孤立。即便塞尔维亚及其支持者黑山也开始准备大选,但呈现的景象也不是全南斯拉夫联盟的大选,而是各个加盟国的大选。最终,因为区域选举所带来的地区离心倾向加大,南斯拉夫陷入内战。内战之中与之后,各加盟国相继退出南斯拉夫,南斯拉夫社会主义共和国联盟最终解体,其后整个巴尔干地区因为南斯拉夫的解体陷入了战火之中。

苏联的情况稍有不同,但基本逻辑类似。苏联二十世纪八十年代政治改革之后所举行的第一次民主大选虽然是全国性的,但其提名程序却是在各加盟国层面进行的,因而从实质过程来讲仍然是区域性的民主选举。1989年3月,苏联举行全国人民代表大会选举。此次选举之中,苏联共产党控制的地方选举委员会主宰了提名程序,提名出来的候选人都是共产党的支持者。由2250名成员构成的苏联人民代表大会成为了后来最高苏维埃的选举团,因而损害了苏联最高代议机构的正当性和认受性。比如,在地区直选中以89%的高票当选的莫斯科地区人民代表叶利钦,最初就未能获得最高苏维埃的席位,直到有人退出最高苏维埃才给叶利钦腾出位置。[29]换句话说,当时苏联大选中最为重要的和最直接的选举过程出现在了地区层面,而非全国层面。

各加盟共和国随后修改了选举法,使得选举规则更加有利于加盟国层面的候选人获得民主正当性,而非全苏联层面的候选人。各加盟国都废除了选举制度中对于共产党及共产党组织的席位保证,这就使得苏共这个能够跨越各加盟国、各民族之间的统合性力量在各加盟国和各地方的影响力逐步减弱。比如,在摩尔多瓦1990年2月的选举中,各派势力的竞争使得该加盟国内部争取独立主权的议题日益尖锐。[30]参加竞选的各政党和团体为了能够获得选举的胜利,只能在争取独立主权的问题上达成共识,方能进行下一步的争夺。如果任何一个政党的候选人不认同这一选项,那么它可能在首轮就被选民抛弃了,自动丧失了角逐的资格。这就使得苏联的统一状况岌岌可危。无论当时莫斯科当局与“人民阵线”(Popular Front)主宰的摩尔多瓦最高苏维埃进行磋商,还是与摩尔多瓦共产党第一书记卢欣斯基(Petru Luchinski)沟通,分裂的大势都已经不可逆转。

乌克兰和格鲁吉亚是更为鲜明的例子。在1990年3月的乌克兰区域选举中,反对派联盟“民主阵线”(Democratic Bloc)在选举中成功地将选民的注意力集中在民族、自治和语言(乌克兰语在当年1月1日被定为该加盟共和国的官方语言)等问题上,迫使共产党的候选人必须在这些议题上与之竞争。[31]同样,在格鲁吉亚1990年10月的选举当中,所有的参选政党都将格鲁吉亚独立作为竞选纲领而大力鼓吹,甚至包括格鲁吉亚共产党也这么做。格鲁吉亚共产党为了能够赢得选举,不惜大打民族主义牌,比如宣称格鲁吉亚公民只对格鲁吉亚共和国负有兵役义务,而不再对苏联负有此等义务等。[32]长期被苏联共产党政权通过各种政策缓和的民族矛盾和文化冲突因而显现出来,最终导致的必然是民族自决。

苏联和南斯拉夫的区域民主选举造成了一系列的后果:(1)在区域选举的第二天,中央政府的权威受到了极大的削弱,因为民族区域地方力量现在以获得民主支持为由藐视中央政府;(2)无论在苏联还是在南斯拉夫都没有出现一个新的全国性政治力量来对抗地方民族主义,最终导致了苏联的解体和南斯拉夫的崩溃;(3)民族问题成为了各区域选举的核心议题,从而激化了民族与民族之间、民族地域与中央政权之间的矛盾;(4)在一些地区,如格鲁吉亚、阿塞拜疆、塞尔维亚和克罗地亚,民族主义情绪导致了民族间的战争,进而导致各国中央政府派兵镇压民族运动,导致了一系列的惨况出现;(5)国家统一问题和治理危机大大损害了经济政策的推行,

危害了繁荣与稳定。[33]

比较而言,在西班牙,第一次全国性的选举使得国家统一具有坚实的基础。在苏联和南斯拉夫,区域性选举危害了国家统一的基础。

(三)捷克斯洛伐克:全国与区域选举并行致乱

捷克斯洛伐克1990年代初发生的“天鹅绒分离”(the Velvet Separation)是又一个民主转型中没有处理好国家统一问题的例子。实际上,捷克斯洛伐克分裂之前的统一态势远远好过苏联和南斯拉夫:“捷克与斯洛伐克之间既没有历史积怨,边界清晰,也没有居住地域和人口混居方面的矛盾,在文化和种族方面也比前两者更有亲缘。在分离之前,在民调中也只有11%的捷克人和17%的斯洛伐克人愿意选择分家。”[34]在1968年“布拉格之春”之后,捷克和斯洛伐克以“族群联邦制”的方式并存下来,斯洛伐克人曾有的自治需求得到了满足。

1989年11月,捷克斯洛伐克境内的两个反对团体“公民论坛”(捷克)和“公众反暴力”组织(斯洛伐克)发动了“天鹅绒革命”,推翻了长期占据统治地位的社会主义政权。新的领导人走上了政治舞台:捷克著名反对人士哈维尔(Vaclav Havel)当选为联邦政府总统;斯洛伐克人恰尔法(Marian Calfa)当选为联邦政府总理;前共产党总书记、斯洛伐克人杜布切克(Alexander Dubeek)则当选为联邦议会议长。由于捷克和斯洛伐克面对共同的敌人,共同完成了此次革命,革命刚刚结束之时两边的关系非常融洽。双方商定保留原来捷克斯洛伐克宪法规定的国家结构形式,以两年为期修改宪法,调整中央地方关系。[35]

然而,革命成功后的蜜月期随即被转型过程中的经济社会冲突所打破。在应对经济转型所面临的重大社会问题时,在推动自由市场经济转型的过程中,捷克和斯洛伐克双方不断产生龃龋。其中最为重大的冲突围绕武器外贸问题而展开。由于原先计划经济下分工的差异,斯洛伐克的轻工业化程度与捷克相比较低,因而依靠对外出售武器维持经济收入。但1990年1月,捷克斯洛伐克外交部长—一名捷克人—公开对传媒表态说,捷克斯洛伐克联邦政府准备禁止对外武器贸易。武器禁运对于斯洛伐克人来说无异于切断了经济命脉。此外,在经济转型过程中的其他问题中,捷克所主导的自由化政策和休克疗法,对高度依赖社会主义体制遗留的斯洛伐克的打击更为巨大,使得斯洛伐克人民对于捷克怨声载道,认为捷克人在经济上压制落后的斯洛伐克人。[36]

经济方面的冲突和隔阂随即转化为政治文化问题。1990年初期,哈维尔向国会提议,去掉“捷克斯洛伐克社会主义共和国”中的“社会主义”。斯洛伐克随即提出,要在“捷克”和“斯洛伐克”之间加一个连字符,以显示双方地位平等。之后,双方在国名问题上不断纠缠,史称“连字符战争”(the Hyphen War)。[37]“连字符战争”反映了后共产主义时代捷克斯洛伐克国族认同问题的激化:捷克斯洛伐克究竟是一个单一民族国家(nation-state ),还是一个多民族国家(multinational state)?捷克和斯洛伐克在此问题上相持不下:前者认为只有一个统一的捷克斯洛伐克民族;斯洛伐克则认为捷克和斯洛伐克是两个不同的民族,因而两方面的联合是一种政治联合,而非民族融合。[38]正因为此问题的激化,斯洛伐克内部开始产生争取独立的声音。

政治文化和族群意识随即影响了1990年6月捷克斯洛伐克的第一次西式普选,并且受到了该次普选的促进和激化。值得强调的是,与西班牙和前苏联、南斯拉夫皆不同的是,此次大选在联邦层面和共和国区域层面同时举行,摧毁旧有权威之后,将近一百多个政党参与了大选。“公民论坛”和“公众反暴力”分别在捷克和斯洛伐克的大选中胜出。值得注意的是,为了能够在共和国区域选举中赢得胜利,很多政党大打族群牌,呼吁斯洛伐克的自决独立。这就反过来促进了族群政治的进一步激烈化,斯洛伐克人民的本土意识进一步被提高。[39]

为了应对不断激化的独立诉求,联邦政府提出了权力分享计划,即划分捷克和斯洛伐克与联邦政府之间的权限,构建美国式的联邦制,进而大幅度下放中央权力。捷克和斯洛伐克双方随即在当年8月份举行磋商,执行联邦政府的权力下放计划。双方随即在11月份签订协议,分享国家权力。但仅仅一个月之后,斯洛伐克总理梅恰尔到布拉格进一步向中央政府要权,并以宣布斯洛伐克法律高于联邦法律作为威胁,如同美国内战之前很多南方州议会挑战联邦政府权威时所做的那样。捷克和斯洛伐克的冲突并未因权力分享协议而缓解。但即便如此,当时的民调仍然显示,大部分斯洛伐克民众仍然不支持独立的方案,而希望在既有的政治结构当中寻求问题的解决。[40]

事态因为1991年2月开始的新宪法制定活动而进一步恶化。双方就制宪权处于联邦层面还是各国层面发生了分歧。斯洛伐克方面提出,应该首先制定各自的宪法,然后两国缔结条约,订立联邦宪法。捷克则认为应该直接制定联邦宪法。双方就此问题纠缠了一年多。最终,捷克方面妥协,然而制定出来的宪法条约草案却又被斯洛伐克国民大会否决。制宪活动因为长期的争夺与扯皮而陷入僵局,即便是当时威望极高的哈维尔总统也未能推进制宪进程。

与此同时,实际掌握捷克和斯洛伐克政权的两个政党也各自发生了内部分裂。捷克的“公民论坛”于1991年分裂为两大组织:倾向保守的“公民民主党”(Civic Democratic Party),领导人是克劳斯(Vaclav Klaus);自由派的“公民运动”(Civic Movement),倾向于维持联邦政体、维护国家统一。分裂之后,后者逐渐失势。在斯洛伐克,执政党“公众反暴力”组织于1991年4月出现内部斗争,时任斯洛伐克总理梅恰尔随即退出该党,组织了一个新的政党“民主斯洛伐克运动”(Movement for a Democratic Slovakia)。梅恰尔原先表态支持联邦,但成立新政党之后改弦更张,指控“公众反暴力”组织余下的人都是捷克的傀儡,无法代表斯洛伐克人的根本利益。[41]梅恰尔的行动极大地促发了斯洛伐克人的民族热情和本土意识。斯洛伐克境内各政党的分离主义倾向也随之愈加猛烈,因为任何一个政党如果表现出支持布拉格的倾向,都会失去民众的支持,因而各政党必须大力斯洛伐克化,打本土牌。[42]

政治族群意识的变化随即表现在了捷克斯洛伐克1992年6月的第二次议会选举中。捷克方面,克劳斯(Vaclav Klaus)领导的“公民民主党”(Civic Democratic Party)获胜;斯洛伐克方面,梅恰尔领导的“民主斯洛伐克运动”也大获全胜。克劳斯是西方自由主义的信徒,对梅恰尔及其领导的政党很不认同;他认为对方网罗了一部分前共产党和国企官员,试图恢复共产主义政权,因而斯洛伐克已经成为了阻碍捷克进人欧洲自由经济社会的累赘和障碍。[43]捷克斯洛伐克的政治精英陷入了分裂。经过些许相互试探之后,双方最终决定分道扬镳。1992年7月17日,斯洛伐克宣布独立。1993年1月1日,捷克斯洛伐克联邦议会召开最后一次会议,宣布捷克斯洛伐克解体。

回头看来,捷克斯洛伐克分裂的原因自然有经济、社会、文化以及宪法等各方面的问题,但其首次民主选举对于最终事态的影响颇大。由于采取了联邦层面和区域层面同时进行民主选举的做法,此次选举导致了区域民主选举中族群意识的扩展。民主选举与民族主义相互促进,最终瓦解了捷克斯洛伐克。

四、结语:选举制度、身份认同与国家统一

现代西方式的民主普选对于实际政治的影响是多方面的。普选不仅可以产生执政官员,也可以创造政治议事日程,甚至能够创造政治话语、政党制度乃至实际的权力格局。更为重要的是,民主普选可以通过利用和塑造身份认同问题来确定和调整实际的权力格局。任何一个新兴民主政制中的选举制度设计需要慎重考虑身份认同的因素,尤其是在区域民主选举推行的过程之中。上文的案例分析展示,区域民主选举完全有可能强化本土意识的政治效应、激化认同政治,从而有可能出现国家统一问题。斯洛文尼亚和克罗地亚在南斯拉夫境内率先推行民主选举最后导致国家分裂,是值得警醒的鲜明例证。在苏联解体和捷克斯洛伐克分裂的过程中,区域民主选举在全国政治中的主导性是重要的促动要素。中国需要引以为戒,以便更好地处理区域民主普选的问题。

美国宪法的奠基者詹姆斯•麦迪逊(James Madison)曾经指出,共和制在大国当中更容易实现,而相反在地理空间较为狭小的地区则容易趋向于走极端,特别是党派纷争容易摧毁政治共同体。[44]香港的民主进程因为是在较小的地理空间内推行,本身有着走向极端化的危险。通过具体的制度设计来防止香港民主政治的极端化,是塑造香港成熟而稳定的民主制度的重要途径。从总体进程而言,香港民主普选的推行需要采取审慎的渐进主义路线。比较研究展示,区域民主普选的推进过程当中存在着认同政治激化的风险,需要谨慎地进行评估和应对。推进区域普选不但不大可能弱化认同政治,反倒有可能在很大程度上使得认同政治更加强烈。在推进香港民主普选的过程中,在设计和影响具体的选举制度的过程中,需要时刻意识到民主选举与身份认同之间复杂而内在的关联。

注释:

[1] 香港特别行政区政府《二零一五年施政报告》中指出:“2014年2月,香港大学学生会的官方刊物《学苑》的封面专题是《香港民族命运自决》。 2013年,《学苑》编印一本名为《香港民族论》的书,主张香港‘寻找一条自立自决的出路。对《学苑》和其他学生,包括占中的学生领袖的错误主张,我们不能不警惕。我们并要求与学运领袖有密切关系的政界人士劝阻。”

[2] [美]亨廷顿著:《我们是谁:美国国家特性面临的挑战》,程克雄译,新华出版社2005年版,第20页

[3]参见[美]本尼迪克特•安德森:《想象的共同体:民族主义的起源与散布》,吴叡人译,上海人民出版社2011年版。

[4] 关于香港人身份认同和本土意识历史发展的梳理,参见郑宏泰、尹宝珊:《香港本土意识初探:身份认同的社经与政治视角》,《港澳研究》2014年第3期,第67-69页。

[5] Evelyn Rawski, The Last Emperors: A Social History of Qing Imperial Institutions(California: University of California Press, 1998),pp.7-8.

[6] Karuna Mantena, Law and“Tradition”:Henry Maine and the Theoretical Origins of Indirect Rule(Oxford: Oxford Uni-versity Press, 2004).

[7] John H. Elliot, “The Spanish Monarchy and the Kingdom of Portugal 1580-1640”,

in Mark Greengrass(ed.),Con-quest and Coalescence (1991).

[8] Edmond Morgan, Inventing the People: The Rise of Popular Sovereignty in England and America(New York: W. W. Nor-ton&Company, 1989).

[9] Paul Kahn, The Cultural Study of Law(Chicago: University of Chicago Press, 1999),p. 62.

[10] Michael Walzer, Regicide and Revolution: Speeches at the Trial of Louis XVI(New York: Columbia University Press,1992).

[11] Stephen Neff, Justice in Blue and Gray: A Legal History of the Civil War(Cambridge: Harvard University Press, 2010),pp. 7-11.

[12] Bernard Yack, “Popular Sovereignty and Nationalism”,29(4)Political Theory (2001),pp. 517-536.

[13] 章永乐著:《旧邦新造》,北京大学出版社2011年版,第16-48页。

[14] Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebook, Quintin Hoare&Geoffrey Nowell Smith(eds.),(New York :International Publishers Co.,1995).p.335.

[15] Jack Snyder, From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict(New York: W. W. Norton&Company,2000).

[16] Ricardo Garcia Damborenea, La Encruicijada Vasca(Barcelona: Editorial Argos Vergara, 1984),p. 52. Quoted from Juan Linz, “Political Identities and Electoral Sequences: Spain, the Soviet Union, and Yugoslavia”,121 (2) The Exit from Communism(1992),p.125.

[17] Juan Linz&Alfred Stephan, “Political Identities and Electoral Sequences: Spain, the Soviet Union, and Yugoslavia”,121(2)Daedalus(1992),p. 126.

[18] Richard Gunther, Giacomo Sani&Goldie Shabad, Spain after Franco: The Making of a Competitive Party System(Cali-fornia: University of California Press, 1988),p.311.

[19] Juan Linz&Alfred Stephan, “Political Identities and Electoral Sequences: Spain, the Soviet Union, and Yugoslavia”,121(2) Daedalus(1992),p.126.

[20] Juan Linz&Alfred Stephan, “Political Identities and Electoral Sequences: Spain, the Soviet Union, and Yugoslavia”,121(2) Daedalus(1992), p. 127.

[21] Juan Linz&Alfred Stephan, “Political Identities and Electoral Sequences: Spain, the Soviet Union, and Yugoslavia”,121(2) Daedalus(1992),p.128.

[22] Juan Linz&Alfred Stephan, “Political Identities and Electoral Sequences: Spain, the Soviet Union, and Yugoslavia”,121(2) Daedalus(1992), p. 128.

[23] Juan Linz&Alfred Stephan, “Political Identities and Electoral Sequences: Spain, the Soviet Union, and Yugoslavia”,121(2) Daedalus(1992).p.130.

[24] Commission on Security and Cooperation in Europe (ed.),Elections in Central and Eastern Europe: A Compendium of Reports on the Elections Held from March through June 1990 (Michigan: University of Michigan Library, 1990),pp.57-58.

[25] Commission on Security and Cooperation in Europe (ed.),Elections in Central and Eastern Europe: A Compendium of Reports on the Elections Held from March through June 1990(Michigan: University of Michigan Library, 1990) ,p.62

[26] Commission on Security and Cooperation in Europe(ed.),Elections in Central and Eastern Europe: A Compendium of Reports on the Elections Held from March through June 1990 (Michigan: University of Michigan Library, 1990), pp. 62-63

[27] Commission on Security and Cooperation in Europe (ed.),Elections in Central and Eastern Europe: A Compendium of Reports on the Elections Held from March through June 1990 (Michigan: University of Michigan Library, 1990),pp. 65-72.

[28] Commission on Security and Cooperation in Europe (ed.),Elections in Central and Eastern Europe: A Compendium of Reports on the Elections Held from March through June 1990(Michigan: University of Michigan Library, 1990) , p. 50.

[29] Juan Linz&Alfred Stephan, “Political Identities and Electoral Sequences: Spain, the Soviet Union, and Yugoslavia”,121(2) Daedalus (1992).PP. 131-132.

[30] Commission on Security and Cooperation, Elections in the Baltic States and the Soviet Republics(Washington, D. C.,Dec. 1990),p. 89.

[31] Commission on Security and Cooperation, Elections in the Baltic States and the Soviet Republics(Washington, D. C.,Dec. 1990),pp. 115-119.

[32] Commission on Security and Cooperation, Elections in the Baltic States and the Soviet Republics(Washington, D. C.,Dec. 1990),p. 165.

[33] Juan Linz&Alfred Stephan, “Political Identities and Electoral Sequences: Spain, the Soviet Union, and Yugoslavia”,121(2) Daedalus(1992),pp. 134-135.

[34] 郑非:《“天鹅绒分离”二十年》,《开放时代》2013年第1期,第121页。

[35] Allison Stanger, “The Price of Velvet: Constitutional Politics and the Demise of the Czechoslovak Federation”,in Mi-chael Kraus&Allison Stanger(eds.),Irreconcilable Difference? Explaining Czechoslovakia’s Dissolution(Maryland:Rowman&Littlefield Publishers, 2000),pp. 139-142.

[36] 郑非:《“天鹅绒分离”二十年》,《开放时代》2013年第1期,第127页。

[37] Petr Pithart, “The Division/ Dissolution of Czechoslovakia: Old Sins and New Forms of Selfishness”,in Michael Kraus&Allison Stanger(eds.),Irreconcilable Difference? Explaining Czechoslovakia’s Dissolution, pp. 227-234

[38] 郑非:《“天鹅绒分离”二十年》,《开放时代》2013年第1期,第127-128页。

[39] John Elster, “Transition, Constitution-Making and Separation in Czechoslovakia”,36(1)European Journal of Sociology(1995),pp. 114-115.

[40] John Elster, “Transition, Constitution-Making and Separation in Czechoslovakia”,36(1)European Journal of Sociology(1995),pp. 115-116.

[41] 郑非:《“天鹅绒分离”二十年》,《开放时代》2013年第1期,第129页。

[42] 郑非:《“天鹅绒分离”二十年》,《开放时代》2013年第1期,第129页。

[43] Nadya Nedelsky, Defining the Sovereign Community: The Czech and Slovak Republics (Philadelphia: University of Penn-sylvania Press, 2009),pp. 178-181.

[44] [美]汉密尔顿、杰伊、麦迪逊著:《联邦党人文集》,程逢如、在汉、舒逊译,北京:商务印书馆1995年版,第45-49页。

作者简介:刘晗,法学博士,清华大学法学院。

文章来源:《环球法律评论》2015年第6期。