高鸿钧 李红海:《新编外国法制史》

由嵘

序录言

由嵘(2013年9月于北大畅春园寓所)

教材是课程内容的载体,教学大纲的具体化,是学生课下阅读的主要文本。教材的好坏,往往决定教学水平的高低。因此,我国高校一贯重视教材编写,视为学科建设的基础性工作。外国法制史也不例外,自上个世纪70年代后期我国恢复高等教育以来,本学科教师在长期荒废、起点很低、资料缺乏、信息闭塞的艰难件下,团结奋斗,发挥集体力量,先后编写出版了各类教材达十余种。这些教材同我国法制建设的进步、法学的发展相适应,满足了我国不同时期、不同类型法学教育的需要,较好地完成了其历史使命。但和我国其他人文社会科学一样,这些教材不同程度具有明显的历史局限性,如,内容陈旧,法制史上的一些重点问题论述不够或留下空白,早期编的无论体系和内容都明显存在苏联教本的影响,等等。随着我国有法学的迅速发展,这些缺点日益凸显出来。

进入21世纪后,在我国改革开放、现代化建设快速发展的背景下,层出不穷的实践需要极大地推动了法学向前发展,法学研究领域不断拓宽,逐渐和国际接轨。反映在法学教育中,就是教学内容大为充实,新的学科、新的课程不断推出,法学前沿均有所涉及。在这种情况下,外法史课的地位有所下降,多数院校已改为选修。

这种状况同发达国家法制史学科的发展趋势大体上是一致的。在这些家国家,法制史作为一门在法学体系中占重要地位的学科,一般认为是在18-19世纪随着历史法学派的兴起而形成和发展起来的,到19世纪中后期和20世纪初达到繁盛阶段,第二次世界大战后,受重视的程度和影响力逐渐减弱。但这一学科仍然存在,并在新的起点上,采用新的理论和方法,构建新的体系,推出新的著作,使它不断有所发展。所以,我们应该理性地、客观地看待外法史学科地位下降的问题。

在我国法学大发展、外法史学科的地位却相对下降的趋势下,编写教材工作逐渐冷却下来,自本世纪初始,已很少有系统的外法史教材问世。专业课教师的注意力和研究课题的选择表现出明显的多样性,他们根据自已的条件和爱好,或对国别法制史和法制史上重要问题进行深入研究,或从法制史的视角,以及在学科关联性和相互渗透性的层面上对其他学科(包括理论法学和运用法学)展开讨论,涌现出了一批高水平的论文和专著,对新时期我国法学的发展和法制建设的进步作出了很大贡献。

从全国范围来看,外国法制史教材编写自本世纪初暂告一段落,这种情况也是符合教材本身的特点的。教材具有相对稳定性,以保证教学的稳定性和连贯性,但教材也应具有先进性,经过一段时间的教学实践,不断总结经验,吸收学科发展的新成果,进行修订、增补,若学科取得较全面的、重大的发展时,则需要重新编写了。就外法史来说,目前这种情况已经显现。高鸿均教授经过近三年的筹备和组织编写,推出这本《新编外国法制史》教材,是非常适时的。

一本教材质量的高低,决定于其内容是否体现了该学科当前达到的最高水平,以及在体系、结构、写作方法和文字表达上是否便于学生阅读理解,也便于教师讲授(有别于专著)。

为达到这一要求,本教材主编者采取了非常有力的创新措施。

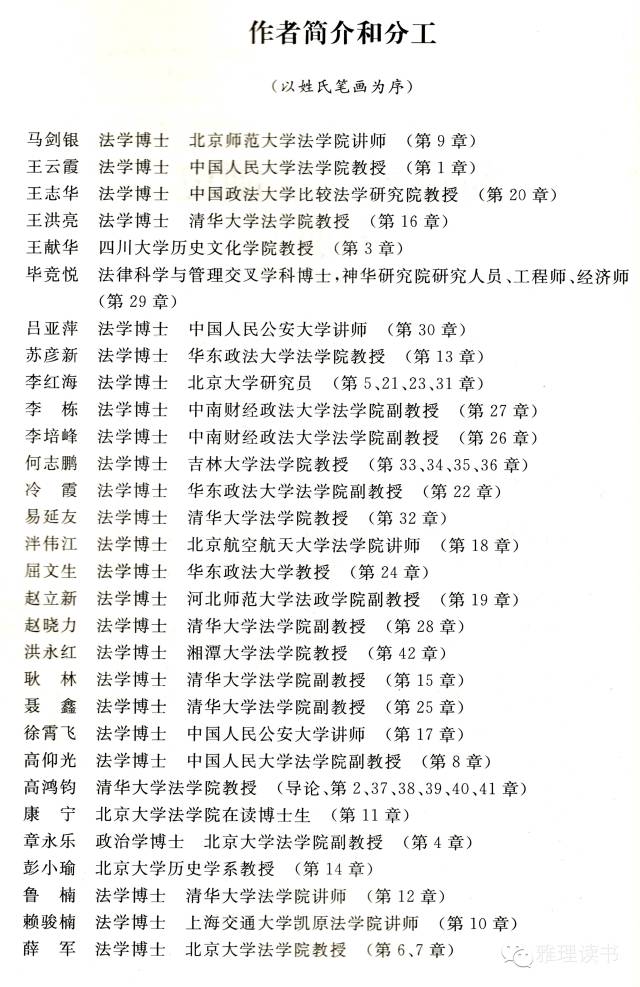

首先,在选撰稿人方面不考虑地区、学校间的平衡和其他因素(传统上这些因素往往会起不小的作用),唯一标准就是被选者应是该领域的专家,对该领域的研究在全国处于领先水平,发表过相关的论文或专著;对资历和职称不作硬性要求,他们当中就有几位毕业不久的博士生。本教材可以说是精英团队智慧的结晶。而且,这一措施是很彻底、很精细的,做到了每一章都由最有研究的学者撰写,因而在撰稿人人数上未作限制,全书多达30人(传统上是有限制的,一般为五至八人)。

这种措施的采用,也是我国法学发展阶段的一种折射。我国法学当前已从主攻广度、兼顾深度逐渐进到主攻深度、继续拓宽广度的时期,分工越来越细,要把对教材每一章这样小范围内的课题最有研究的学者选出来,人数必定不会很少,为保证写出全国最高水平的教材,对参与人数自然不能作硬性规定。

这样做的后果,全书统稿就成了极其费力耗时的艰辛工作,鸿钧兄的学术水平、学术勇气、创新精神,以及在科研团队的组织协调方面的卓越才能,笔者深表钦佩!

本教材编写采取的另一有力的创新措施,是设计编排了一个全新的体系。

外法史和其他涉及世界性、多国性的史学学科一样,在体系结构上有一个时间和空间的关系问题,也就是所谓的条块问题。对此,我国外法史学界见仁见智,进行了各种尝试,但总有顾此失彼之感,不太理想。本教材在古代法单列一篇,中世纪以后在按法系列篇的框架基础上,参考大百科全书的体例,把每一时期的核心内容列为一章,所有论述(包括材料取舍),都围绕这一主题展开,做到重点突出,使学生易于掌握,教师也有更多的发挥空间。这是本教材最大的创新。

本书完稿之时,高、李两位主编要我写序。作为外法史战线上的一名老兵,我提不出太多的推辞理由,遂欣然领命,拉拉杂杂,写下以上几段文字,希望对读者了解本书有所帮助!

后记

高鸿钧(2013年10月)

“文革”后恢复高考,我有幸作为首届的一员进入大学。我本爱好文史,但被法律系录取,那时只能服从分配。毕业考研,还是想要跟着兴趣走,而法律史专业便成为选择对象。当时,人们反思“文革”的人治灾难,常常追溯到中国的专制传统,我便对中法史怀有某种偏见。相比之下,在重新开眼看世界开放之初,外法史便成为了首选,吉大法学院的徐尚清教授成为我的专业入门老师。进入法大读研,开始师从潘华仿教授,并有幸与贺卫方师弟同门。

20世纪50年代,中国高校政法院系的外法史教学,使用的是苏式教材的中译本。苏式教材至少有三大特色,一是按照“四大阶段”进行历史分期;二是采用阶级分析的方法;三是政治与法律制度并重;四是关于法律的内容简单且格式化。其后,中国主要政法院系编写了讲义,虽然内容各有侧重,并形成了自己某些特色,但总体上没有用摆脱苏式教材的套路。我读研时,外法史已有正式教材,即82版《外国法制史》。当时是由司法部法学教材编辑部和《外国法制史》编写组主持。主编、副主编和撰稿人都是当时外法史学界的资深学者。这部教材至少在以下两个方面突破了苏式教材模式:一是在结构上重点描述和阐释法律制度,只是在公法的领域涉及“政治制度”;二是在历史分期上采取五分法,即古代法律制度、中世纪法律制度、近代法律制度、现代法律制度。但由于当时的政治和社会环境,它在许多其他方面仍然保留了苏式教材的特征。

至20世纪80年代后期,当时的国家教委委托北京大学由嵘教授作为主编,重组队伍编写外法史教材,以图实现体系、内容和观点的创新。由老师进行了大胆尝试:一是体系上进行新的尝试,除了古代和中世纪法律制度外,近现代借鉴了比较法的体例,分为“民法法系”、“普通法法系”、“近现代伊斯兰法”和“苏联和东欧国家的法律制度”;二是摆脱了阶级分析的套路,注重历史和文化视角的分析;三是充分利用新材料,努力实现内容创新;四是选用年轻学者作为撰稿人,当时贺卫方和我都还是讲师,有幸受邀参与撰稿。这部教材1992年出版,受到了海内外的好评,重印、修订再版多次,并成为台湾引进的为数不多几部内地版教材之一。同时,据北京大学出版社提供的信息,在其出版的“21世纪法学系列教材”中,外法史教材销售数量稳居榜首。

时至今日,情况已经发生了重要变化。首先,国内外法学研究的水平已有重大进步,尤其是中国法学的发展十分迅速。其次,国外对国别、部门和专题法制史的相关研究已有重要发展,材料和观点都有重要

突破。最后,国内的相关研究分工日益精细,如罗马法、教会法、日耳曼法、英国法、日本法等大多数领域,都有了专家及其专著。简言之,外法史在时间上涉及上下数千年,在空间上设计纵横几万里,在内容上涉及不同历史背景和法律各个领域,故而少数几个学者无论多么博学,都无力对所有这些问题具有深入和系统研究,而过度“借鉴”和“吸取”他人成果,则有“抄袭”之嫌。在这种情况下,已有的外法史教材无论如何升级换代,都无法反应国内外法学和外法史研究所取得的成就。

在目前流行的数以百计外法史教材中,何勤华和李秀清主编的《外国法制史》进行了新的探索。这部教材具有以下特点:一是在体系上除了“日耳曼法”、“教会法”、“非洲法”和“欧洲联盟发”四章之外,采取国别法的分类方式;二是增加了亚洲一些国家法律制度,如韩国、泰国、马来西亚、新加坡和越南等国法律制度;三是15位撰稿人组成了庞大阵容,实现了很好的分工合作。

我们以为,只有把国内各路外法史专家汇聚起来,充分发挥其在各自领域的专长,才能形成一部能够反映外法史研究最新成果的教材。为此,我和李红海教授于2011年开始启动新的计划,在全国范围内跨学科重组编写队伍,形成一部《新编外国法制史》。我们的计划得到了由老师的肯定和支持,并得到了学界同仁的赞成和惠助。历经两年多时间,这项计划终于变成了现实。

本教材汇聚了全国的外法史研究的重要力量,撰稿人绝大多数都是该领域的专家,他们不仅包括外法史学界的中青年学者,还有来自部门法的专家,更有来自其他学科研究外法史的专家。这些撰稿人绝大多数都有该领域的专著、博士论文或其他研究成果,而这足以保障所撰各章知识准确、材料新颖以及阐释的深度。这里,我和红海对于各位撰稿人朋友的真诚合作和鼎力,由衷表示谢意。我们特别感谢北大历史系的彭晓瑜教授和四川大学历史系的王献华教授,他们分别撰写教会法和古希伯来法两章,而在这两个领域,我们法学界尚无专家。我们也感谢来自民法学学界的薛军、耿林和王洪亮教授。薛军教授撰写的两章罗马法,代表了国内外该领域的前沿水平。耿林和王洪亮教授所分别撰写的《法国民法典》和《德国民法典》两章,不仅符合外法史的意蕴,而且具有民法专业的手眼。

众所周知,世界不同文明、国家和民族的历史多种多样,因此,一部外法史教材无法全面涉及,只能选取在世界上影响较大的外国法制,但这绝不意味着其他法制并不重要。同时,世界不同地区的历史进程参差不齐,一些地区已经进入所谓的“后工业”时期,而有些地区仍然处于氏族时代。在当代,许多地区都处于传统与现代相交叠的状态,除了国家法,还有跨国家法、超国家法和全球法。随着全球化的进程,法系也在相互融合与重组之中。因此,对世界历史进行任何人为的划分,无论是按照“文明演进”的历时性,还是注重跨国“法律家族”的区块性,无论是以国家为单位还是以跨国家共同体为单位,都无法反映世界法律格局的复杂性。但作为一部外法史教材,文明必须进行某种体系划分和历史切割。在宏观上,我们借鉴了由老师主编的教材体例,即采取“历史时间”加“法律区块”的划分方法,同时照顾到几个特例,如日本法、俄罗斯法和非洲的法。我们反对西方法律中心论,但我们必须承认,在迄今为止的历史中,西方法律制度比较发达,西方法律制度在世界上产生的影响较为广泛。因而本书中西方法律所占的比重不过是这种事实的自然反映。微观上,本书借鉴了百科全书的方式,各章相对独立,自成一体,撰稿人在观点、材料、方法和写作风格上,享有具有较高程度的自由。

有段时间,一些人对外国法制史课程设置提出了疑问,主张讲授国别法史、部门法史或专题法史。但随着法律全球化进程的不断深入,不同文明、民族和国家之间法律文化和制度的接触和交流日益频繁,外国法制史的教学和研究,可以为认真和理解世界法律文化的丰富性和法律制度的多样性,提供重要的知识、洞见和理论。在这样一个时代,只有懂得古代法律文明的演进历程,了解外国法律制度,我们才能更深入地反思中国法律传统,更全面地里金额中国法律现实,更合理地发展中国的法治。

在82年版《外国法制史》中,由老师负责撰写伊斯兰法内容。他在主编92年版《外国法制史》教材中,便让我撰写伊斯兰法各章,成为他在这个领域中他的接班人。同时,由老师把撰写英美法各章的任务也交给了我,这成为我探究英美法的最初机缘。由老师对我的鼓励和提携,更成为我矢志于外法史专业的重要精神动力。

由老师对我的施恩以及我们之间的师生情谊,足以使我这个在组织和形式上虽未入门的弟子,在学业和精神上早已“入门”。红海是由老师的学生,与我一起主持这部教材,这是同由老师的另一种缘分。由老师欣然为本书作序,不仅使本教材大为增色,而且这种缘分趋于圆满。在此,“感谢”二字远不足以表达由老师的师恩。在本教材的编辑和统稿过程中,红海承担了大量具体而繁琐的工作,没有他的合作和惠助,主持这部教材的编写,对我来说是不可承受之重。

清华大学出版社法律室主任李文彬女士非常支持我们的计划,她亲作为本书的责编,在本书的策划、审稿、版式设计以及出版过程中,付出了大量的心血。没有她的支持,本书不可能这样顺利问世。在此,我们要真诚对她道声“谢谢”。

这部教材是一种尝试,难免存在某些不足,我们希望在未来的修订中,不断完善。