涂云新:民法典编纂中公序良俗条款的宪法价值及其法理省思

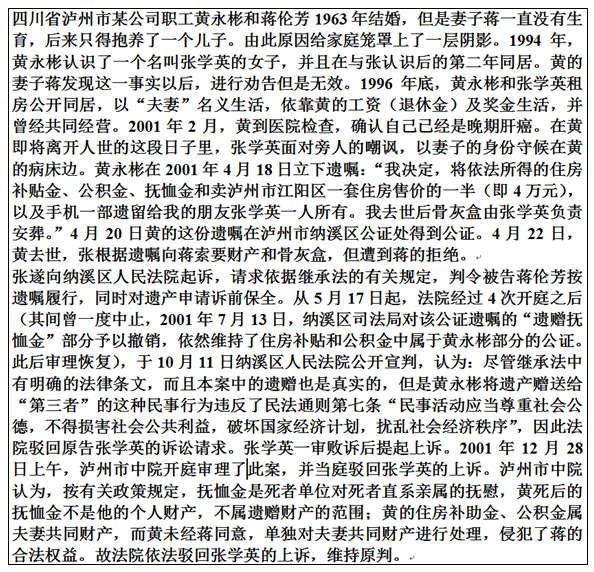

涂云新引子:今年“两会”期间,民法总则制定中关于“公序良俗”的争论成为立法中一个不得不直面的法律问题,在法典化之前,我国理论和实务界对这个词语的认识还不统一。一是由于我国已有的民事单行立法中常以“社会公共利益”与“社会公德”来指代“公序良俗”的所指。二是目前法学界则大多透过“社会公共利益”与“社会公德”的解释来对应“公序良俗”的实质意涵。再者,以2001年四川的“泸州遗产纠纷案”为代表的典型个案并未真正廓清和统一“公序良俗”的规范内涵和意义。

民法典编纂实乃中国当代最具时代意义的标志性法律工程之一。它居于全球视野下的民法典编纂浪潮的末流和最前沿。依我国学者陈卫佐的研究,世界范围内的第一波民法典编纂浪潮是欧洲理性主义时代的法典化运动,1794年的普鲁士、1804年的法国和1811年的奥地利的法典编纂是典型代表。第二波民法典编纂浪潮属于近代民族国家兴起时期的法典化运动,其典型代表是1865年意大利民法典、1900年德国民法典和1907年瑞士民法典。第二次世界大战结束后的新兴独立国家的民法典编纂则可纳入广义上的第三波民法典编纂浪潮的范围。第二次世界大战结束后的新兴独立国家的民法典编纂则可纳入广义上的第三波民法典编纂浪潮的范围。新中国成立以来,1954年、1962 年、1979年和2001年曾四次启动民法典制定和编纂工作,尤其是改革开放以来,以1986年“民法通则”为代表的民事单行立法为本次民法典编纂工程奠定了较好的法律基础。

作为“社会生活的百科全书”,民法典注定将会成为一个国家法律体系建构的“中流砥柱”。一部凝聚民族精神、体系完备、回应时代变革的民法典无疑会把法治中国带入一个“民法时代”。

在立法规划限定的时间范围内,以如此浩大、系统和复杂的民法典来规范和构建十三亿人口市场经济大国的法律秩序,立法上牵涉面之广泛尚属罕见,实务界、理论界和舆论界聚焦之处影响到每一个普通公民从摇篮到坟墓的方方面面,更关涉到国家和社会在法律秩序转型与发展过程中诸多制度问题。

此次民法总则制定中关于“公序良俗”的争论成为立法中一个不得不直面的法律问题,在法典化之前,我国理论和实务界对这个词语的认识还不统一。一是由于我国已有的民事单行立法中常以“社会公共利益”与“社会公德”来指代“公序良俗”的所指。二是目前法学界则大多透过“社会公共利益”与“社会公德”的解释来对应“公序良俗”的实质意涵。再者,以2001年四川的“泸州遗产纠纷案”为代表的典型个案并未真正廓清“公序良俗”的规范内涵和意义。以当下民法典编纂为契机,2016年提交全国人大常委会审议的三审稿和2017年提交本次全国人大正式表决的审议稿均明确使用了“公序良俗”这一更加严格的法律用语。

被称为中国“公序良俗”第一案的泸州“第三者”遗产纠纷案案情

当下,引发更大争议的则是正在全国人大审议的民法总则(草案)关于“公序良俗”条款的设置问题,该草案删除了2016年全国人大常委会三审稿中的第155条,以孙宪忠和梁慧星为代表的民法学家提出了恢复第155条的立法建议。笔者尝试通过阐发公序良俗条款的宪法价值就这一问题加以初步反思。

一、何为公序良俗?

公序良俗是一个统称,包含“公共秩序”和“善良风俗”两个概念。在世界很多国家的民法立法例中,公序良俗都有直截和明白的体现。我国当下民法典编纂抛弃“社会公共利益”和“社会公德”的用语,而代之以“公序良俗”不仅对接了国际惯常的法律术语,对我国而言,当属立法科学性上的进步表现。

在大陆法系的代表性法域,德国、法国、瑞士均规定了违反公序良俗的法律行为的效力问题。例如,德国民法典在第一编(总则)第三章(法律行为)第二节(意思表示)第138条第1款规定:“违反善良风俗的法律行为无效”。法国民法典第6条规定“个人不得以特别约定违反有关公共秩序和善良风俗的法律”;第1162条规定:“合同内容或目的不得违背公序良俗,无论全体当事人是否知情”。瑞士民法典第27条规定:“任何人不可以将其自由予以出让,或者承受损害法律和善良风俗许可程度之外的自由限制”。我国台湾地区的“民法”第72条规定:“法律行为,有悖于公共秩序或善良风俗者,无效”。

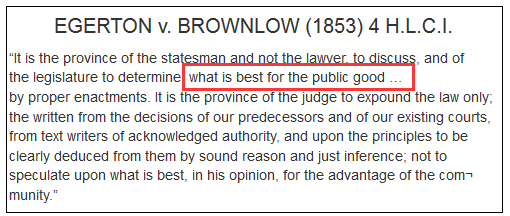

在普通法系中,司法判例和学说均承认,违反“公共政策”(Public Policy)的合同不受法律保护,例如在英国著名的“易格顿诉布朗罗伯爵”(Egerton v. Brownlow)一案,上议院在本案中通过司法实践确立了违反公共秩序和政策的合同无法得到法律的保护的原则。普通法系国家的立法机关并没有关于公共政策的精确定义,而是允许法院在不断发展中的个案中“具体情况具体分析”。国际私法领域也发展出所谓的“公共政策理论”(Public Policy Doctrine),基于该理论,一个主权国家司法管辖区内的法院不会也没有义务去适用一个与本国公共秩序或公共道德相背离的外国法规则。

十九世纪中期的英国著名的Egerton v. Brownlow案,二人合同约定受赠人获得赠与的条件是在五年之内,获得一个官衔。法院认为这一赠与条件是有可能会损害社会公共利益的,因为受赠人为了获得赠予极有可能导致腐败行为的发生,在英国法律史上,这是一则典型的涉及到“public good”(公序良俗)的案子。

二、私法自治与强制法律秩序

民法为私法,“意思自治”乃是其核心精神,民事法律行为这一概念和制度的创设,从最大程度上尊重了民事主体基于其自由而独立的意志发展和实现人格的可能。就共同体中适用于全体公民的一般法律制度而言,意思自治可能影响或者涉及不特定的多数人的权利或利益,或者会影响到共同体的生活。此时,作为全体社会成员共有共享的法律秩序必须设定一定的强制规范以达到增益公共福祉的目的,任何民事主体的意思自治若与该强制规范相抵牾之时,该主体所实施的法律行为的效力则理应遭到否定。

在当下法律语境中,私法自治领域的规则必须受制于或者让位于三种类型的强制法律秩序:第一类是强制规定和禁止规定;第二类是公序良俗;第三类是暴利行为之禁止规定。德国民法典第134条(法律禁止)、第138条第 1 款(善良风俗)、第138条第2款(高利贷)分别可以对应上述三种强制的法律秩序。我国台湾地区的“民法”第71条(强制、禁止规定)、第72条(公序良俗)和第74条规定(暴利行为)也可与上述三种强制法律秩序对应。

针对第一类强制法律秩序,我国的民法的理论和实务将民法通则、合同法的“法律、行政法规强制性规定”区分为效力性强制规定(禁止规定)与非效力性强制规定(管理规定)。这意味着民事主体违反了法律、行政法规中“管理性规定”的法律行为并不当然无效,这是为了解决我国公法领域很多文件以法律、法规的面目出现、实则为落实内部行政管理,侵害市场秩序的问题。为了维护司法自治和市场交易安全,法律应该排除“非效力性强制规定”(管理规定)对私法自治制度的不利影响。

针对第二类强制法律秩序,我国的理论和实务均认为,“公序良俗”虽然属于不确定的法律概念,将这一概念纳入民法总则立法具有重要的进步意义。借鉴德国法的理论,应该从三个方面来判断“公序良俗之违反”的民法适用。第一,适用范围,公序良俗规则的违反并不要求行为本身违反民法中的某一个具体条文,而应该是违反了共同体中一般的公共的伦理道德标准。第二,构成要件,其客观要件是民事主体的行为背离了“所有公平正义思考者的礼仪观念”(注:该词汇由民法学者朱庆育翻译,原文为das Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden),其主观要件则是民事主体对相关事实的认知,而不问该民事主体是否希望该结果的发生。第三,法律效果,违背“公序良俗”的法律行为统统归于无效。

原则上,违背“公序良俗”的法律行为仅仅适用于那些产生债权债务为内容的法律行为,例如贿赂协议,而不适用于那些直接发生财产权转移或消灭效果的行为,例如所有权的抛弃。鉴于公序良俗属于“不确定法律概念”,若任由司法者进行法律解释、法律补充甚至法律续造,司法自由裁量的过度就有可能侵入代议机关的“立法形成空间”,人类赖以生活的私法自治和交易安全可能会受到再次损害。

因此需要对公序良俗进一步在法律上进行实证化,法理上的类型化是这种实证化的通常做法。如危害国家重大安全利益的行为、违反人伦的行为、危害婚姻家庭制度的行为、滥用权力的行为、法律行为工具化等等都是可以借助个案的裁判得到类型化的。

第三类强制法律秩序针对的是所谓乘人之危、显失公平的民事法律行为,禁止暴利行为在于维护民事法律行为的实质公平和正义。我国此次的民法总则草案也设定了禁止暴利行为的规则,例如,以胁迫手段、利用他人处于困境、缺乏判断能力等情形,致使民事法律行为成立时显失公平的,受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

三、公序良俗条款的宪法功能和宪法价值

长期以来,实务界和理论界对公序良俗的探讨仅仅限于私法领域,而忽视了它的宪法功能和宪法价值。这里我们不得不从根本意义上思考公序良俗条款设置的意义究竟何在?换而言之,公序良俗条款规范功能究竟何在?无论公共秩序也好,还是善良的风俗也好,它们都是我们在日常生活秩序和国家的法律秩序中所期盼的,我们都不希望生活在一个徒有法律规则却世风日下的社会。

同时,假若立法者或者制度设计者秉持极端的法律实证主义的观点,即,不具备法律明确性的道德伦理观念和国家的抽象统治秩序并不能直接作为司法裁判的依据。在私法自治和强行法律秩序、实证规则和道德伦理标准缺乏有效联接甚至截然对立的情况下,民法典所规范的秩序就会产生“法之极,则恶之极”的后果。

因而,无论是立法者、司法者还是理论界均需要从公序良俗条款的终极规范功能上来反思制度设计的依据。如王泽鉴先生所言,公序良俗条款的设计,具有实践“宪法”基本权利的重要功能,它使得宪法上的价值得以经过此项概括条款,进入私法领域,规范私人间的法律关系。在这个问题上,德国发展出了所谓的基本权利的间接第三人效力(mittelbare Drittwirkung von Grundrechten)理论来予以解释宪法基本权利的保护规范是如何透过民法规范“进入”私人领域的。

我国宪法第51条规定:“中华人民共和国公民在行使自由和权利的时候,

不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法的自由和权利。”同时,这部宪法也以法律形式宣示和维护着社会主义道德,换而言之,宪法的相关规范正是以“最高法”的形式守卫着国家和社会的公序良俗。在域外法中,德国基本法第2条第1款规定:“人人有自由发展其人格之权利,但以不侵害他人之权利或不违犯宪法秩序或道德规范者为限。”

由此看来,宪法凝结了一个共同体最重要的价值决定和根本判断。虽然宪法本身的私法适用存在巨大的理论争议,但是,以人性尊严为皈依的基本权利和法律秩序必须透过具体化法律来贯彻到所有人生活的全部领域。民法典中的强制性法律秩序正是在这一点上沟通了宪法和民法的关系。

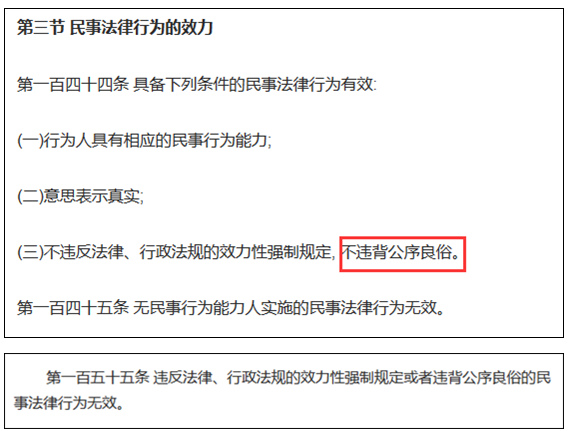

2016 年全国人大常委会三审稿中的第155条规定:“违反法律、行政法规的效力性强制规定或者违背公序良俗的民事法律行为无效。”该立法例实际上是通过民法的具体规范为宪法所守护的价值和秩序进入私法自治领域提供了一个管道。保留三审稿中的第155条至少基于以下几个方面的重要理由:

第一,维护宪法的基本价值决定和法秩序建构。民法典的编纂需要在各个相关关键章节的设计中为宪法的重要价值决定提供一个有效“链接”和“进入”的管道,民法典在制定的过程中必须在立法的层面上确保其内容的周全、完整和尽可能减少法律漏洞。当合宪性的制度框架约束过于笼统或者有失周全的时候,违反公序良俗的法律行为的效力问题则缺乏立法的明确指引,只能期待和仰赖司法在每一个案件中的一致的正确裁判。制度的设计建构在这种期待上,不符合我国转型时期的实际国情。欠缺2016年全国人大常委会三审稿中的第155条规定,会造成民事立法在这个问题上缺乏明确的向导,不利于统一的法秩序建构。

第二,通过民法典的编纂,整合和协调各类民事法规则,促进司法实践的统一。民法典的编纂发生在一定的时空背景下,应该吸收和借鉴古今中外人类文明的一切优秀制度成果,且直面转型中国的司法现实和人民期待。编纂民法典并非是汇编已有立法或者是将已有的司法解释成果简单统和进一步新的立法中,而是在我国已有的民事立法和司法实践的基础上进行一次全面的系统整合,它既需要满足当下法制统一的现实需求,又需要在逻辑性和体系性上进行一次质的升华。保留2016年全国人大常委会三审稿中的第155条规定,可以在最大限度上实现所有关于“公序良俗”规则的整合,也可以以立法的形式促进司法实践的统一。

第三,确保基本原则和具体规则的有效衔接、确保具体规则之间的有效衔接。论者可能指出,三审稿中的第155条与第144条,乃至于与第一章中的若干规定有重复堆砌之虞。需要指出的是,虽然三审稿中在第一章基本原则中两度提及“公序良俗”,在第六章第三节(民事法律行为的效力)中再次两度设计了“公序良俗”的相关条款,但是第一章中的“公序良俗”条款设计属于“法律原则”, 第六章第三节中的“公序良俗”条款设计属于“法律规则”。

2016年全国人大常委会民法总则三审稿第144条和第155条对比

原则居于指导和统帅地位,规则是落实原则的操作性规范,是一种裁判规范。就第六章第三节中两个“公序良俗”条款的设计来看,二者的规范功能实际不同。三审稿中的第144条适用于一切民事法律行为的有效要件,属于证成性质的,其规范的辐射面宽广;与此同时,第155条属于适用特定无效民事法律行为的认定标准,属于阻却性质的,其规范的辐射面较为狭窄。依据特别规定优于普通规定的一般法理,当第144条和第155条同时产生法律适用问题的时候,应当优先适用第 155 条之规定。

总之,在笔者看来,2016年全国人大常委会三审稿中的第155条是民事法律行为规范体系中不可缺少的一个独立条款,应该予以保留。

作者简介:涂云新,法学博士,复旦大学法学院讲师。

文章来源:观察者网2017年3月15日。