黄宇骁:行政诉讼受案范围与原告资格关系之辨

黄宇骁摘要: 在我国,行政法学理论与实务对行政诉讼受案范围与原告资格关系的认识存在混淆。就受案范围来说,从行为作出结果出发判断是否“实际影响权利义务”,从而界定行为属性的做法,既是循环论证,也是受案范围容易与原告资格混淆的根本原因。正确的逻辑应当是从构成要件出发判断行为属性,“实际影响权利义务”是一个行为属于行政行为之后的当然结果。就原告资格来说,相对人受到行政行为法律效果侵害,遵从行为不法的逻辑,受案范围满足即意味着原告资格的满足。其他利害关系人受到行政行为事实效果侵害,遵从结果不法的逻辑,原告资格判断需要另行从损害结果出发归责行为违法性。受案范围与原告资格纠缠形成的牵连性阶段体系表明,应当探索在终局行为前阶段构建定分止争制度。

关键词: 行政诉讼起诉条件 受案范围 原告资格 行政行为法律效果 实际影响权利义务

自除行政行为相对人以外的其他利害关系人可以提起行政诉讼后,无论是学界还是实务界都对行政诉讼受案范围与原告资格的关系存在相当程度的困惑。[1]有时明明是相对人却又另行审查其与行政行为的利害关系,[2]有时明明是其他利害关系人却依据受案范围要件审查其原告资格。[3]这些观点或现象本质上涉及我国《行政诉讼法》2条第1款、第12条与第25条第1款之间关系的法解释问题,需要予以澄清。然而,尽管行政诉讼的受案范围与原告资格问题至今依然热议,[4]但基本都是就受案范围论受案范围,就原告资格论原告资格,极少有研究将两者串联起来辨析异同,[5]以致实务中存在的诸多混淆之处缺乏理论回应。笔者于本文试图揭示两者之间的深层关系,清除学理的模糊地带。

一、从行为到结果:受案范围条款的解释

从一般意义上说,行政诉讼受案范围与原告资格的区别无非是属事与属人的区别,受案范围要解决的是“什么事”可以纳入行政诉讼,原告资格解决的是“什么人”可以提起行政诉讼。[6]然而,产生混乱的原因并非受案范围与原告资格的定义,而是就如何判断“什么事”与“什么人”的标准或方法引发了两者的混淆。以下笔者先从受案范围的判断方法开始阐述。

(一)“实际影响权利义务→行政行为”判断方法的循环论证

通说与实务都认为我国《行政诉讼法》12条第1款决定了什么样的行为可以作为起诉对象,是行政诉讼受案范围条款。[7]除具体事项列举以外,该款第12项是概括性规定,即“行政机关侵犯其他人身权、财产权等合法权益”的行为都属于受案范围,其问题是“行政机关侵犯合法权益的行为”必须有确定的内涵。对此,修改前的我国《行政诉讼法》的司法解释和修改后的我国《行政诉讼法》的司法解释都将其定义为“(具体)行政行为”,并作出了“实际影响权利义务”的概念描述。此即“行政机关侵犯合法权益的行为=(具体)行政行为=实际影响权利义务的行为”等式。因此,我国司法实务历来将行政诉讼受案范围理解为界定行政行为(与具体行政行为、可诉行政行为等同义,下文同)与非行政行为,而如何界定行政行为依赖于所谓“实际影响权利义务”标准的判断。[8]

然而,该混乱产生的根源也在于此——如果将“实际影响权利义务”作为界定行政行为的标准,恐怕会产生循环论证的矛盾。根据经典的(狭义)行政行为理论,行政行为本来就是一种设定、变更、消灭或确认权利义务的行为,学理上称之为行政行为的法律效果,是行政行为的构成要件之一。[9]换言之,不实际影响权利义务的行为当然不是行政行为,只要一个行为是行政行为就必然产生实际影响权利义务的效果。这里要注意的是其中的因果关系。“实际影响权利义务”首先是行政行为的因(构成要件),其次才是行政行为的果(效果),如果以“果”来论证“因”则属于因果关系逻辑倒错了。如果从一个行为作出效果的角度来论证其是否实际影响公民权利义务,那么循环论证就必然出现,“实际影响公民权利义务的行为是行政行为,行政行为必然实际影响公民权利义务”,这不就是典型的循环论证吗?

过去司法实务大量使用这种循环论证的方式来审查受案范围问题,从一个行为是否产生实际影响公民权利义务的效果来判断一个行为是否是行政行为。例如,典型的如某种“通知”是否属于行政诉讼受案范围,最高人民法院行政庭针对某行政诉讼案件认为,一个通知是否是行政行为要看这个通知是否“具有针对特定相对人独立产生实际影响的内容”。[10]然而,一个通知如果属于行政行为,其内容必然实际影响相对人的权利义务(行政行为法律效果),用行政行为的结果(效果)来判断行政行为的成立(构成要件)陷入了循环论证的泥沼。比方说,某一通知的内容是告知张三涉及其权益的某事处理结果,此时从内容上看似乎是为张三确认了某种权利义务,但问题是,如果该通知不是行政行为,那么根本就不产生实际影响张三权利义务的法律效果(如交通事故责任认定),如果该通知是行政行为,则当然产生实际影响张三权利义务的效果(如某些行政处理告知)。从一个行为作出效果“是否实际影响权利义务”而认定是否属于行政行为的做法是因和果的倒错。

通过判断是否“实际影响权利义务”来判断是否属于行政行为的做法,恐怕是受案范围与原告资格产生混淆的最根本原因。因为实际影响权利义务标准是一种从结果出发到行为(权益受侵犯→行政行为)的逻辑顺序,这与原告资格中“谁的权益受到行为侵犯”的审查逻辑有何区别呢?也就是说,判断受案范围取决于A行为是否实际影响(侵犯)了起诉人B的权利义务(合法权益)。如果答案是肯定的,A自然是行政行为,B自然是适格被告了;如果答案是否定的,A自然不是行政行为,B自然没有原告资格了。换句话说,不管是相对人也好,第三人(其他利害关系人)也好,谁的权利义务受到行为实际影响(侵犯),那么谁就是适格原告,该行为也就属于受案范围。也正因为这一逻辑的可能性,过去有学者主张用影响标准来统一受案范围与原告资格的观点就不难理解了。[11]当然,笔者于本文中已经指出了实际影响权利义务标准判断行政行为的循环论证,因而这种观点是存在缺陷的。

(二)“行政行为→实际影响权利义务”判断方法的阐释

“实际影响权利义务”作为行政行为的法律效果,只能是一个行为属于行政行为后所产生的当然结果而已,并不能倒过来以结果来判断构成要件。换句话说,正确的逻辑应当是将“实际影响权利义务”当作是行政行为的构成要件(之一),通过其他标准去判断是否属于“实际影响权利义务”,从而界定行政行为,而不是将“实际影响权利义务”视作一个行为的作出结果(效果),即以实际影响权利义务的行为本身(循环论证)来界定行政行为。可以做如下对比。

其一,“实际影响权利义务→行政行为”判断方法的逻辑链为“一个行为实际影响了权利义务→属于行政行为→行政行为拥有实际影响权利义务的效果”,陷入了循环论证的泥沼。

其二,“行政行为→实际影响权利义务”判断方法的逻辑链为“符合其他标准→属于行政行为(即实际影响权利义务的行政行为)→行政行为拥有实际影响权利义务的效果”,如此方能抛弃循环论证。

至于,如何判断一个行为属于实际影响权利义务的行为呢?此点要从经典行政行为构成要件理论中找寻。通说认为行政行为有三大构成要件,即行政权能要件、行政权运用要件、法律效果要件。[12]其中,行政权能要件是行政主体资格要件,行政权运用要件是与民事行为、刑事行为等的区别要件,法律效果要件顾名思义即“设定、变更、消灭或确认权利义务(实际影响权利义务)”要件。因此,该问题即可转化为:如何判断行政行为法律效果要件的成立与否?

法律效果是否存在,即“设定、变更、消灭或确认权利义务效果是否存在”的问题,笔者于本文中已经论证过,不可以用“一个行为是否具有设定、变更、消灭或确认权利义务的效果”来判断“设定、变更、消灭或确认权利义务效果是否存在”(循环论证),那么就要采用其他标准来进行判断。对此,过去学说尽管不明确但实际有所涉及,其判断标准只有两个,即规范形式标准、目的指向性标准(意思表示标准)。[13]逻辑顺序为:目的指向性标准→规范形式标准。

第一步,目的指向性标准。在我国传统学理中目的指向性一般在行政行为意思表示框架下进行讨论。[14]一个行为如果缺乏(外部)意思表示当然不具备法律效果,因为没有目的指向对象或目的对象仅仅是行政机关内部的行为,属于无法确定实际影响“谁”的权利义务,由于缺乏对象,根本无从谈起是否存在法律效果本身的问题,因而确定被诉行为的意思表示对象是判断被诉行为是否是行政行为的第一步。

行政法学通说将行政行为的意思表示对象,即行政行为意图实际影响谁的权利义务中的“谁”,称之为行政行为相对人,而不是所谓其他利害关系人或第三人。[15]这其中的逻辑是明确的:因为学理从一开始就将行政管理的对象即意思表示对象定义为相对人,如果说行政行为意思表示对象称作其他利害关系人或第三人,则是从根本上混淆了原初定义。[16]因此,当人们审查一个行为是否是实际影响权利义务的行为(即行政行为)时,指代的一定是是否实际影响相对人权利义务的行为,而不是是否实际影响其他利害关系人权利义务的行为——如果该行为是行政行为(实际影响权利义务的行为),那么该行为相对人的权利义务就一定被实际影响了(法律效果对象);如果该行为不是行政行为(未实际影响权利义务的行为),那么该行为相对人的权利义务自然就没有被实际影响(没有法律效果)。换句话说,判断一个行为是不是实际影响权利义务的行为(即受案范围的判断)只与相对人有关,而不可能通过审查第三人权利义务是否被一个行为影响来判断是否属于行政行为,如此做法从根本上混淆了行政行为构成要件理论。

第二步,规范形式标准。相对人权利义务被实际影响是“果”,“一个行为”属于行政行为是“因”,逻辑顺序是“行政行为(拥有法律效果)→相对人权利义务被实际影响”,而不可能是“相对人权利义务被实际影响→行政行为(拥有法律效果)”,后者又陷入了笔者于本文中反复提及的循环论证陷阱。因此,当基于目的指向性标准确定了一个行为的意思表示对象即相对人后,还需要判断该相对人到底是行政行为的相对人还是其他行为的相对人,只有行政行为相对人才可能受到权利义务的实际影响。

从效果(结果)上判断一个行为有没有对相对人产生权利义务实际影响不仅是循环论证,而且是一种通过事实影响(事实效果)来判断是否属于法律影响(法律效果)的怪异逻辑。行政主体作出的一个行为到底有没有在设定、变更、消灭或确认相对人的权利义务,只能“回到法律规范的规定以及根据法律规范所进行的推理”来判断。[17]换言之,规范形式标准才是决定性因素,如果法律规范预定了某种行为实施产生某种法律效果,那么这种行为当然就是具备法律效果的行为了,且因为公定力的存在,即便违法作出,在撤销之前也存在这种效果。反过来说,如果某种行为根本就不是法律规范所预定的,没有赋予其任何法律效力,那么即便该行为内容涉及权利义务规定,

也当然不存在什么法律效果(只存在事实效果)。[18]因此,“实际影响权利义务”本质是规范预设而不是结果评价的问题。

需要强调的是,过去所谓“行政行为直接影响对象是相对人,间接影响对象是其他利害关系人”的说法当然是正确的,[19]但其并不是识别相对人与其他利害关系人的方法,而是一种结果表述。也就是说,利用意思表示理论,即一个行为的目的是要设定、变更、消灭、确认“谁”的权利义务(目的指向性标准)就可以有效识别相对人,并且当利用规范形式标准确定了一个行为属于行政行为后,那么作为行为的相对人,受到该行为的影响自然属于直接影响了,作为行为的其他利害关系人受到该行为的影响自然属于间接影响了。因此,所谓直接影响或间接影响、直接利害关系或间接利害关系的问题依然是行政行为的“果”,而不是行政行为的“因”。

(三)典型案例演示

这里笔者以一则典型的案件类型作为上述受案范围判断方法的具体操作演示,这便是投诉举报答复类行政案件。在投诉举报类行政案件中,原告往往会起诉两类行为:投诉举报答复行为;投诉举报处理行为。笔者在此选择投诉举报答复行为的受案范围与原告资格审查问题,来考察两者之间的关系。

首先,从原理角度加以分析。一方面,对投诉举报答复行为的受案范围来说,基于目的指向性标准,例如答复函、答复书或告知书这类行为的意思表示对象是谁?答复函、答复书或告知书是要处理“谁”的权利义务?答案当然是投诉举报人本人,答复函、答复书或告示书的目的是要告知投诉举报人对其投诉举报事项的处理结果。因此,投诉举报答复行为的相对人一定是投诉举报人本身,当投诉举报人作为原告起诉时,他一定是起诉对象的相对人。随后,确定了投诉举报人是投诉举报答复行为的相对人后,并没有满足受案范围问题,因为投诉举报答复行为是不是行政行为,即是否是实际影响投诉举报人权利义务的行为依然没有解决,此时应当运用的是规范形式标准,通过投诉举报答复行为依据的法律规范是否预设了这种法律效果来判断是否属于行政行为。另一方面,对投诉举报答复行为的原告资格来说,当投诉举报答复行为是行政行为时,它的相对人即投诉举报答复人的权利义务一定被实际影响了,因为这本来就是行政行为的法律效果。既然一种行为是行政行为,而行政行为是设定、变更、消灭或确认相对人权利义务的行为,那么相对人权利义务怎么可能没有被实际影响呢?换句话说,怎么可能在确定了一种行为是行政行为后,却否定它的相对人合法权益没有被侵犯的可能呢?这恐怕是荒谬的。2014年修改后的我国《行政诉讼法》(以下简称:2014年我国《行政诉讼法》)中的原告资格条款,即其25条第1款之所以规定行政行为相对人自动拥有原告资格的法理也正因为此——只要是行政行为的相对人,那么它的权利义务一定被行政行为实际影响了。反过来说,当投诉举报答复行为不是行政行为时,作为相对人的投诉举报人权利义务一定没有被实际影响,因为根本不存在法律效果。

其次,上述原理在司法实务中存在混淆。例如在“杨金柱诉南京工商行政管理局行政复议案”中,原告杨某提起的行政复议与诉讼对象是《行政处理告知记录》这一举报答复行为,并没有针对举报处理行为。[20]在这一情况下,复议机关、法院首先应当做的是判断《行政处理告知记录》是不是行政行为,是否属于受案范围:如果是,那么它的相对人杨某一定满足原告资格(合法权益受侵犯);如果不是,它的相对人杨某一定也不满足原告资格(合法权益未受侵犯)。遗憾的是,复议机关、两级法院在没有质疑《行政处理告知记录》是否属于受案范围的前提下审查了杨某的原告资格,以没有利害关系为由否定了其原告资格。问题是,如果《行政处理告知记录》满足了受案范围,再否定作为相对人的杨某与其有利害关系,就从根本上否定了行政行为概念本身。

在最高人民法院指导案例77号中,原告罗某就某公司的违法行为向物价局举报,物价局对此作出了举报答复函,罗某的诉求之一是撤销举报答复函。这一诉求与上述案例一致,罗某作为举报人是举报答复函的相对人,需要做的是审查举报答复函是否是行政行为(受案范围),如果是,那么罗某自然也满足原告资格。对此,法院的确在裁判文书中讨论的是举报答复行为的可诉性问题,认为告知性答复“不属于……‘对公民、法人或其他组织权利义务不产生实际影响的行为’的范围,具有可诉性,属于人民法院行政诉讼的受案范围”。换句话说,这里并没有讨论罗某与答复行为是否存在利害关系的问题,其思路无疑是正确的。[21]

最后,为什么针对投诉举报答复行为司法实务会产生相当程度的混淆?这与过去“实际影响权利义务→行政行为”判断受案范围的逻辑有莫大关联。如前所述,当人们不是从行为到结果,而是从结果到行为判断受案范围时,受案范围与原告资格就成了一回事,两者无法实质区分——一个行为从结果(效果)上是否影响了原告权利义务(是否侵犯了原告合法权益)的逻辑是一种结果评价(笔者将于本文中展示出,这是运用在原告资格上的法理逻辑)。当人们判断一个行政是否是行政行为时,要从构成要件出发去判断,这不仅是为了区分受案范围与原告资格,而且是为了斩断循环论证的当然做法。就上述典型案例来说,如何判断投诉举报答复行为是否是一种行政行为,是否满足受案范围呢?如果从结果评价的逻辑看,就是判断投诉举报答复行为是否实际影响了原告权利义务,如来一来,这便与原告资格的逻辑即原告权利义务(合法权益)是否被投诉举报答复类行为侵犯是一回事了。当然,笔者于本文中已给出解决这一疑难的方案:应当从规范预设的逻辑,运用规范形式标准来判断投诉举报答复行为是否是一种行政行为。

判断投诉举报答复行为是否是一种行政行为,应当只取决于法律规范是否预定了该行为会产生法律效果,即是不是法定行为。绝大多数时候,投诉举报答复行为甚至都不是一种法律行为,仅仅是一种单纯的事实行为而已,[22]因为很多情况下法律、法规、规章仅仅声明公民针对某一事项“有权投诉举报”,并没有对公民的投诉举报程序、受理程序、答复程序乃至不服救济程序进行规定。这种情况下,行政机关对公民的投诉举报进行答复不是规范预定的,仅产生事实效果而不是法律效果。然而,有的时候立法者甚至采用了单独制定一部法规或规章的形式对某类投诉举报事项的处理规范进行规范,法律规范中不仅包括受理程序、办理程序、办理期限,甚至明确规定对投诉举报的答复是法定行为。例如,77号指导案例涉及的《价格违法行为举报规定》14条就是如此。又如,食品药品投诉举报类案件尽管依据的实体法是我国《食品安全法》和我国《药品管理法》等,同时存在《食品药品投诉举报管理办法》这一单独的法律规范,并且其9条与第19条明确规定“处理结果反馈”是一种法定行为。也正因为规范预设法律效果的存在,根据规范形式标准,行政机关依据这些规范而做出的投诉举报答复行为就不是事实行为,而是满足产生法律效果构成要件的行政行为。作为行政行为的结果(效果),投诉举报答复行为的相对人即投诉举报人的权利义务当然受到了实际影响。

总而言之,判断一个行为是否是规范预设法律效果的行为,不只是要看法律规范的明文规定,当没有明文规定时还要通过法律规范的推导(体系解释),但归根结底是一个规范解释而不是事实评价的问题。[23]

二、从结果到行为:原告资格条款的解释

笔者于本文中总结了受案范围条款的解释,借此厘清了受案范围判断基本思路,并从中考察了实务中受案范围问题之所以与原告资格问题混淆的根本原因——行政行为判断的逻辑顺序颠倒。从一个行为作出结果出发去判断一个行为的性质本身不仅是循环论证(不自洽),而且如此做法也容易与原告资格的判断逻辑重合。以下笔者将特别针对立法中原告资格条款的解释予以详细分析。

(一)“实际影响权利义务”还是“侵犯合法权益”呢

1989年出台的我国《行政诉讼法》24条第1款并没有对谁可以提起诉讼作出具体规定,仅声称“依照出台的我国本法提起诉讼”的人是原告。何谓“依照本法”?纵观1989年我国《行政诉讼法》全文,其2条是重要的线索。该法第2条规定被“具体行政行为侵犯合法权益”的人有权提起诉讼。然而,2000年《最高人民法院关于执行<中华人民共和国行政诉讼法>若干问题的解释》(以下简称:若干解释》)12条却将适格原告定义为与“与具体行政行为有法律上利害关系”的人。如此一来,1989年我国《行政诉讼法》2条与《若干解释》第12条之间的关系就发生了模糊性。这其中,存在两种不同的意见:第一种意见认为法律上的利害关系就是行政行为对起诉人的权利义务产生实际影响,即与《若干解释》第1条第2款第6项(受案范围解释)基本一致;第二种意见认为法律上的利害关系就是合法权益受到行政行为侵犯,即与我国《行政诉讼法》2条、第12条第1款第12项表述一致。[24]

“谁拥有原告资格=谁与行政行为有利害关系”这一立场终究在2014年我国《行政诉讼法》25条第1款中被固定下来。该条款虽然将行政行为相对人从利害关系人中区分出来单独对待(天然承认原告资格),但依然没有对什么是“其他利害关系”予以展开。对此,2018年发布的《最高人民法院关于适用<中华人民共和国行政诉讼法>的解释》(以下简称:《适用解释》)第12条第4项似乎点明了利害关系与合法权益受侵犯之间的等价性,但该司法解释表述依然不明确,从其第12条第6项兜底规定来看,合法权益受侵犯仅是利害关系的一个子集而已。2014年我国《行政诉讼法》2条和《适用解释》中的行政行为“侵犯合法权益”、2014年我国《行政诉讼法》25条第1款所称的“其他利害关系”,以及过去最高人民法院行政庭秉持的原告资格就是行政行为对起诉人“权利义务产生实际影响”,[25]这三者之间到底是什么关系依然需要厘清。

从语义上说,如果不对相关概念进行定义或限定,无论将利害关系理解为“行政行为对甲权利义务产生实际影响”,还是将利害关系理解为“行政行为侵犯甲的合法权益”,都完全可以是同一个意思,因为“实际影响”与“侵犯”、“权利义务”与“合法权益”两组词可以互相置换,并没有根本区别。如果单单从规范文义解释的角度,是区分不了受案范围判断与原告资格判断表述差异的。区分两者,还是要回到行政法学中的行政行为原理上来,以学理来更加明确实定法的解释。

下面笔者依据我国《行政诉讼法》25条第1款区分相对人与其他利害关系人的思路对此予以分析,以求彻底厘清“实际影响”、“侵犯”、“权利义务”、“合法权益”等概念在原告资格与受案范围中的意义。以下先罗列结论。

结论一:2014年我国《行政诉讼法》12条第1款第12项(受案范围条款)中所称的“侵犯”,应当仅指法律侵犯,而不包括事实侵犯;《适用解释》第1条2款第10项所称“实际影响”,应当仅指法律影响,而不包括事实影响。换言之,应当做限定解释。

结论二:2014年我国《行政诉讼法》2条所称“侵犯”,

指代的应当是包括法律侵犯与事实侵犯在内的一切侵犯,该法第25条第1款中的“利害关系”应当与受案范围条款完全分离并与第2条连结,被解释为因行政行为的法律侵犯(形式相对人与实质相对人)与事实侵犯(其他利害关系人)造成权益损害结果的人可以提起诉讼。

结论三:由于受案范围遵循的是从行为出发的逻辑,《适用解释》第1条第2款第10项所称的实际影响“权利义务”是正确的。原告资格的界定依据的是从结果出发的逻辑,因而只要从结果上判断是否合法权益(权利)受到侵犯即可,没有必要使用“义务”两字。

(二)行为不法的逻辑:相对人原告资格与受案范围的重合

笔者于本文中已提到行政行为本来就是一种设定、变更、消灭或确认相对人权利义务的法律行为,这不仅是由行政行为的法律效果理论决定的,也是行政行为从定义上就拥有的一种性质(构成要件)。因此,只要一种行为是行政行为,它的目的指向对象(意思表示对象)——相对人一定受到了法律效果的攻击。从语义上说,这里所谓的“攻击”当然也可以用“影响”或者“侵犯(侵害亦可)”等其他词汇替代,其概念内涵指的就是行政行为相对人的权利义务一定会被行政行为设定、变更、消灭或确认。

笔者于本文中强调相对人权利义务受影响或合法权益受侵犯是一个行为属于行政行为后的结果,而不是一个行为是行政行为的原因。根据这一结论,当判断一个行为是行政行为后,它的相对人原告资格当然是满足的,即相对人原告资格的满足只取决于受案范围的满足,不可能在受案范围满足后又去否定相对人的原告资格。该原理也被2014年我国《行政诉讼法》25条第1款所确认。因此,在相对人的场合,原告资格是否满足,依赖于受案范围是否满足,这里的逻辑是明确的:必须是行政行为而不是其他行为的相对人,只有行政行为相对人的权利义务才会被实际影响,合法权益才会受侵犯。

行政行为相对人权益受影响虽然是一种结果(相对人权益受侵犯→行政行为侵犯了相对人权益),但却是论证一个行为是行政行为后的当然结果(一个行为是行政行为→相对人权益受侵犯)。因此,从学理上说,相对人受到的行政行为影响是一种法律影响或法律侵犯(不是事实影响或事实侵犯),这与所谓法律效果(不是事实效果)理论是一致的。[26]也就是说,如果公民甲是行政行为的相对人,那么公民甲的权益受影响本身就是行政行为作出的目的(目的指向性),行政行为本来就是带着影响公民甲权益的目的而作出的,因此只要判断“是否是行政行为”以及“行为的意思表示对象”,就可以认定相对人甲的权利义务受到影响或合法权益受侵犯。从这一意义上说,这与民法学侵权责任法原理上说的“行为不法”相一致。行为不法的审查方法则应当从规范评价出发:当行为符合规范时,行为就是合法的(规范授权侵害);当行为脱离规范时,行为就是违法的(规范未授权侵害)。[27]当然,这与行政法学上所谓的广义法律保留原则思路——依法的侵害行为合法,未依法的侵害行为违法——也是一致的。[28]

目的指向性标准确认的相对人可区分形式相对人与实质相对人。[29]有时行政行为的意思表示对象并不只有一个,行政行为作出目的有可能是在同时设定、变更、消灭或变更甲、乙甚至丙的权利义务,这种情况下行政行为书面载明的形式对象是形式相对人,但行政行为的目的是为了处理形式相对人与其他实质相对人共同的权利义务。因此,实质相对人同样是行政行为法律效果对象,属于被行政行为法律影响或法律侵犯导致权益损害的原告,应当适用我国《行政诉讼法》25条第1款“行政行为的相对人……有权提起诉讼”的规定,而不是“其他与行政行为有利害关系的……有权提起诉讼”的规定。实务中实质相对人的情况一般较少,但存在以下两种最基本的类型。

第一种类型是,行政行为名义上的形式对象是甲,但实质却是在设定、变更、消灭或确认甲与乙、丙等之间的民事关系本身,因而甲是形式相对人,乙、丙等主体是实质相对人。对此,《适用解释》第16条第2款、第17条第1款、第18条第1款实际已经涉及这一问题。以该解释第16条第2款中所说的中外合资合作企业各方以自己名义提起行政诉讼为例,合资合作企业甲、外方合资合作方乙、中方合资合作方丙尽管都是互相独立的民事主体(此点与该解释第16条第1款不同),但因为中外合资合作企业的特殊联合体性质,对其所做的任何一项行政行为,实质都是在对甲、乙、丙三者的民事关系进行设定、变更、消灭或确认,因而甲与乙可以以自己的名义进行起诉,其是实质相对人。

《适用解释》第16条第1款否定了股东可以以自己的名义提起行政诉讼,因为就一个仅设定、变更、消灭或确认股份制企业本身权利义务所作的行政行为来说,股东是企业内部的一部分,不是一个独立主体,行政法律关系是“行政主体——股份制企业”,而不是“行政主体——股份制企业与股东”,不可能不以企业的名义独立提起诉讼。然而,在某些情况下结论不一定如此。譬如,我国《证券投资基金法》14条第2款规定的基金管理公司股东变更行政审批中,行政主体(证监会)所作的批准或不批准决定的相对人是谁呢?在这一情形中,民事法律关系存在于基金管理公司甲、股权转让方乙(原股东)、股权受让方丙(新股东)三者之间,股权转让发生在乙和丙之间,甲是股权变动的目标企业,甲负责向行政主体申请批准。因此,尽管批准或不批准决定形式上的相对人是基金管理公司甲,但实质该行政行为的目的指向是要直接确认或消灭“甲、乙、丙”三者的私法关系,若变更股权申请得不到批准,则直接侵害了甲、乙、丙三者的合法权益。此时,行政行为的法律效果波及甲,作为甲内部组成人员的乙和丙当然不可以代替甲,不以甲的名义起诉,但行政行为法律效果却也波及了乙、丙本身,因而乙与丙当然可以作为(实质)相对人,以自己的名义提起诉讼。

第二种类型是,行政行为名义上的形式对象是甲,但其实质目的却是利用甲来处理乙的权利义务。此时行政行为的法律效果其实是处理乙的权利义务,甲的权利义务尽管也被法律影响了,但仅仅是一种为达到目的的手段而已,因而甲是形式相对人,乙是实质相对人。例如,在德国行政诉讼判例中有过这样一个经典案例。普鲁士某地警察局向管辖区域内所有的酒馆下达了不要售酒给某公民乙(因其经常醉酒闹事)的警察行政命令,该公民不服,向法院起诉撤销这一命令。[30]这一事例中,被诉行政行为即禁售命令形式上的指向对象是酒馆而不是公民乙,换言之,表面上行政行为的相对人是酒馆。然而,任何人都能很容易看出该行政行为实际上是利用酒馆而达到限制乙权利的目的。这一场合中,酒馆是形式相对人,而行政主体怀着故意目的所侵害的权利对象却是公民乙,因而乙属于实质相对人,有原告资格。

类似上述德国案例的案件在我国行政诉讼实践中也曾发生过。[31]在“深圳市人民政府与张忠等房产处理行政纠纷上诉案”中,被诉行政行为是行政主体向房产公司甲所作的如何处理公民乙房产的处理决定,乙对此不服向法院起诉。行政主体辩称该行政行为的指向对象是甲,乙不是相对人,所以乙并不自动具备原告资格。[32]该案中,“房产处理决定”载明对象是甲,但其目的指向很明确是利用甲来处理乙的权利义务,甲是手段,乙是目的。法院判决认为“被诉决定发文对象是深圳市房产管理公司,但是……对被上诉人及原审第三人的权利义务产生实际影响”,是正确的。当然,该判决一方面把乙当作相对人,用行为是否对乙产生实际影响来判断行为是不是行政行为,另一方面,又把乙放在第三人的地位判断乙与行政行为的利害关系。

综上所述,判别实质相对人的关键是严格依照目的指向性标准,探究规范预设的法律效果是要设定、变更、消灭或确认“谁”的权利义务,如果这里的“谁”存在甲、乙、丙等多方独立主体,那么行政行为载明对象之外的主体都应当是实质相对人,确定了受案范围也就确定了原告资格,并不需要“其他与行政行为有利害关系”规定的出场。

(三)结果不法的逻辑:其他利害关系人原告资格与受案范围的分离

总之,相对人场合受案范围的判断结论自然可以导出原告资格的判断结论,判断受案范围就是判断原告资格,两者是重合的,只不过受案范围的判断应当遵循从行为到结果的思路而已(避免循环论证)。换句话说,当受案范围审理完毕后,实际已得出两个结论:“一个行为是否是行政行为”和“它的(形式与实质)相对人是否具有原告资格”。那么,当行政诉讼的起诉人不是起诉对象(行为)的相对人时,此时原告资格才真正成为一个独立的问题,需要额外审查,因而可以说除形式相对人与实质相对人以外的第三人,即实定法上的其他利害关系人场合才是受案范围与原告资格的分离点。

首先,与民法侵权责任法上强烈的“结果不法”立场不同,公法学一开始就站在行为不法说的立场上理解违法概念(国家赔偿法是例外)。[33]例如,经典基本权利教义学强调基本权利侵害(限制)认定的目的性、直接性要件,实际上就仅是针对公权力行为的相对人。[34]行政法学的侵害保留原则也是如此,所谓行政行为侵害公民自由与财产中的“公民”指的也就是相对人而已。[35]换言之,行为本身的侵害而不是行为结果造成的侵害才是经典学理所关注的权益保护对象,我国早期行政法学说仅仅关注相对人或直接相对人,忽视其他利害关系人的倾向也就不难理解了。[36]

当今,行政法学理论越来越开始反思过去“行政主体——行政相对人”两级对立模式,逐渐意识到如果不将除相对人以外的第三人纳入到行政法律关系框架,会导致对现代行政法现象的还原失真,因而一种称之为“利害调整行政法”或“分配行政”的学理观念被提出了。[37]该观念认为,现代行政背景下行政行为的作出实际调整的并不是“行政主体——行政相对人”关系,而是“行政相对人——其他利害关系人”之间或曰“利害关系人甲——利害关系人乙”之间的关系。这种所谓多级乃至多方行政法律关系理论的出现已经与传统的行为不法立场格格不入。与此同时,不只是理论的改变,实定法上也越来越清晰地肯定对除相对人之外第三人的权益保护。1989年出台的我国《行政诉讼法》实际并没有出现“谁可以起诉”的具体规定,尽管随后的司法解释努力以利害关系为基准界定原告的范围,但早期无论是实务界还是理论界,往往只认可行政行为直接影响或与之有直接因果关系才能构成适格原告的观念。[38]所谓直接影响或直接因果关系即意味着被诉行政行为与起诉人权益受侵犯之间不存在任何介入因素,被诉行为直接导致侵犯结果,没有中间环节。[39]很显然,这种情况只能发生在行政行为相对人的情况中,是一种分辨相对人的概念,与前述目的指向性有异曲同工之处。不过,如今,随着2014年我国《行政诉讼法》的修正和修正后该法的实施,实定法规范即该法25条第1款已经非常明确地将行政行为的相对人独立出来,在肯定相对人当然拥有原告资格的前提下又再次表述了“其他利害关系”的概念。如此一来,也就意味着行政行为相对人当然是利害关系人,只是原告资格的范围还不够完善,除相对人以外的第三人都有可能是潜在的其他利害关系人,需要法解释的认定。可见,我国实定法规范的变化也呼应了上述相关学者的理论主张,强调“利害关系人甲——其他利害关系人乙”之间行政法律关系的这种所谓利害关系来调整和完善行政法的观念,

不仅是学理认识,而且是符合现行法律规范的。

其次,明确了上述背景后,需要解决的问题是,如何从结果不法的角度认定行政行为作出结果造成的权益受损人。这里有两种最基本的解决问题的思路。

第一种思路是从行为到结果的正向思路,与受案范围或行政行为相对人原告资格的判断一致,从行政行为本身出发判断“被诉行政行为可以对谁造成不利影响”。然而,这种思路是没办法解决结果不法问题的——因为没有判断标准。行政行为理论只能解决的是古典意义上的相对人问题,也就是前述行政行为的法律影响对象、法律效果对象或者法律侵害(侵犯)对象。从行为出发认定一个行政行为对“谁”设定、变更、消灭或确认权利义务是可以实现的(目的指向性或意思表示理论),但从行为出发认定一个行政行为对“谁”造成了结果上的不利影响却十分困难,这是因为判断标准尚不明确。也正因为如此,公法学说史上任何试图扩张相对人理论射程范围的做法都遭到了挫败,其概念极限至多只能到达实质相对人这一步。[40]

第二种思路是从结果到行为的逆向思路,也就是前述受案范围中否定的“实际影响权利义务→行政行为”的逻辑。具体来说,当通过“行为——相对人”场域确定了一个行为是行政行为,属于受案范围后,如果起诉人并非起诉对象的相对人,则还需额外审查原告资格,此时应当从结果出发判断行为,即通过“谁的权益受到了怎样的侵犯结果”来判断“行政行为是否对其造成了不利影响”。从学理角度来说,为什么要从结果出发倒过来判断行为,是因为其他利害关系人因行政行为造成的损害是一种事实影响、事实效果或事实侵害(侵犯),[41]并非相对人场合可以认定的法律侵害,因而不可能通过什么标准从行政行为“因”的方向出发去认定这种事实的“果”,所能做的无非还是依照侵权责任法上结果不法立场的思路,从一个行为的损害结果出发倒过来追寻行为本身的违法性。至于具体如何从行为结果出发认定其他利害关系人的原告资格,众所周知存在责任范围因果关系理论与保护规范理论的方法论区别。[42]鉴于本文着重点是受案范围与原告资格的关系而不是原告资格判断方法本身,笔者于此并不对之加以详细展开。然而,无论是“合法权益+因果关系”还是保护规范理论,无非都是从损害结果出发归责行为本身违法性(结果不法)的思路,其区别仅在于如何“归责”的立场不同而已。

最后,仍以前述投诉举报类行政案件为例来分析受案范围与原告资格的迥异。投诉举报类案件涉及两类行为,其中投诉举报答复行为已经分析过,因为投诉举报人本身就是投诉举报答复行为的相对人,所以针对答复行为起诉时,投诉举报人的原告资格只取决于投诉举报答复行为是否是行政行为,受案范围的满足即意味着原告资格的满足。换句话说,应当适用我国《行政诉讼法》25条第1款中“行政行为的相对人……有权提起诉讼”的规定,并不需要“其他与行政行为有利害关系”规定的出场。与此相对,如果投诉举报人针对投诉举报处理行为起诉,那么投诉举报人的原告资格就与上述投诉举报答复行为完全不同了。

此时,第一步应当判断的是受案范围,即投诉举报处理行为是否是行政行为。需要特别注意的是,投诉举报处理行为的相对人绝不是投诉举报人,而应当是被投诉举报人。对此,应当利用目的指向性标准,来确定投诉举报处理行为是要设定、变更、消灭或确认“谁”的权利义务。如果这种处理行为是作为性的,例如行政主体根据周边居民甲的举报,对乙工厂进行了罚款,处罚行为当然是在处理乙工厂的权利义务;如果这种处理行为是不作为性的,例如周边居民甲举报了乙工厂,行政主体没有对乙工厂作出任何处理行为,但这种不作为还是针对乙的不作为(应当处理乙的权利义务但没有处理)。因此,投诉举报处理行为的受案范围必定是在“行政主体——被投诉举报人”场域中判断法律效果是否产生,并不涉及投诉举报人本身。其第二步,在解决了受案范围问题后,投诉举报人是否具有原告资格,则应当适用我国《行政诉讼法》25条第1款“其他与行政行为有利害关系的……有权提起诉讼”的规定。此时,对投诉举报处理行为来说,投诉举报人并非它的相对人,因而受案范围与原告资格分离,应当适用结果不法的逻辑,通过“投诉举报人的权益受到了怎样的侵犯结果”来判断“投诉举报处理行为是否对其造成了不利影响”。

在前述最高人民法院指导案例77号中,原告罗某的第二项诉求是判令被告依法查处举报的违法行为。在这一诉求中,罗某并不是所谋求的举报处理行为的相对人(相对人是其举报的电信公司),因而此时原告资格成为一个独立的问题,应当用判断其他利害关系人原告资格的方法来判断罗某的原告资格。事实上法院也作了这样的判断,其指出:“举报人就举报处理行为提起行政诉讼,必须与该行为具有法律上的利害关系。”[43]该思路也无疑是正确的。

然而,虽然针对第一项诉求(撤销举报投诉答复行为)法院仅判断受案范围,而不重复判断利害关系的做法是正确的,但该案审理法院在认定答复属于行政行为的理由时,似乎依然运用了所谓公益与私益的区别结构,与原告资格相混淆。该案审理法院在判决指出:“此种以告知……未能依法履行保护举报人财产权的法定职责,本身就是对罗镕荣通过正当举报途径寻求救济的权利的一种侵犯。”[44]从这一个逻辑上看,似乎可以认为,如果举报人基于公益举报而得到的行政机关答复行为就不是行政行为,不属于受案范围。当然,判决并没有作这样的解释,其真实意思并不明朗。

三、牵连性阶段体系的立法政策论

以上,笔者严格基于规范主义的法解释学立场,分别对作为起诉条件的受案范围与原告资格进行了考察分析,明确了两者的异同,对理论与实务中的混淆予以了澄清。以下,笔者将换一个角度,从立法政策论出发,[45]再次审视两者之间的纠缠关系,并提出制度改革建议。

(一)垂直介入强化对水平介入的影响

实定法上的行政行为概念与学理上的行政行为概念是否有区别,此点存在争议,从过去学界对受案范围的理解上看,大致分为以下两种立场。

第一种立场是终局性立场。无论是《若干解释》还是《适用解释》,都将可诉的行政行为定义为实际影响权利义务的行为,这其中的“实际影响”如果理解为学理上行政行为的构成要件,即对相对人设定、变更、消灭或确认权利义务的行为,那么学理上的行政行为与实定法上的行政行为归于一致。这也是笔者分析受案范围条款时采取的立场。这种立场中所理解的“设定、变更、消灭或确认”实际上是一种权利义务终局性概念,即认为只有整个行政过程的最后阶段(产生直接确定相对人权利义务法律效果阶段)的那个行为才是行政行为,前阶段的行为包括程序行为、规划行为、规则制定行为等,原则上都不属于受案范围。这一立场也是德日学说影响近代中国以来的经典立场。[46]当然,终局性并非认为前阶段行为一律不可诉。在日本,早在美浓部时代,他就指出存在一种情况,即当前阶段行为已经确定权利义务,已经没有后续阶段时,应当认定为实质的行政行为(即可诉)。[47]譬如,《北京市烟花爆竹安全管理规定》14条第1款直接针对所有五环以内的居民下达了禁止燃放烟花爆竹的命令,在该立场看来就是前阶段就确定权利义务的典型——立法直接对五环以内居民施加了明确的禁止义务,后续根本不存在其他行为进行再次具体化(后续处罚行为是新的确定权利义务行为),形式上是地方性法规,实质上却是行政命令。

第二种立场是成熟性立场。在这种立场看来,所谓“实际影响”仅要求一个行为对权利义务的设定、变更、消灭或确认是否成熟,而不一定要求刻板的最后阶段终局性。换言之,持成熟性立场的人看来,可诉行政行为的范围应比学理上的行政行为范围更广,且这种广是垂直方向上的“提前性”。一个行为尽管不是最后阶段完结权利义务的行为,但如果满足成熟性标准(如损害必然会发生,后阶段审查不利于权利救济),则前阶段的任何一种行为都可以认定为行政行为,不需要拘泥于源自德日的学理行政行为定义。成熟性立场源于对美国行政法的借鉴,并在我国有一定影响力。[48]当然,该立场中的关键还是对“成熟”的理解上,根据经典美国法立场,成熟实际就是一种功能主义标准,即以“哪个阶段进入司法审查更为合适”为判断标准,对整个行政过程中的司法权在何时介入进行审视。

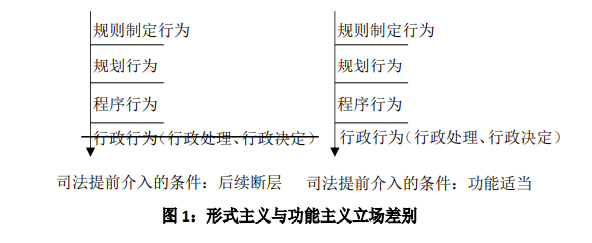

进一步而言,可以对比一下这两种立场的异同。两者的差异如下。一方面,在终局性立场看来,整个行政过程的最后阶段,最终确定权利义务的那个行为才是行政行为,才可以进入司法审查,前阶段具备可诉性的条件是后续的断层,即只有在最后阶段不存在的情况下司法才可以提前介入。在成熟性立场看来,整个行政过程的最后阶段当然是可诉的行政行为,但前阶段行为如果具备成熟性,即便后续存在最后阶段,司法也可以提前介入。另一方面,从国家权力配置原理角度来说,成熟性立场是功能主义立场,而终局性立场是形式主义分权立场。[49]前者对司法权何时介入行政权采取功能适当原则,具体问题具体分析。后者首先定义一个司法权介入行政权的形式标准,只有在无法满足形式标准的情况下才能谈论提前介入的问题(参见图1)。两者的相同点也很明确。终局性(形式主义)立场与成熟性(功能主义)立场都赞同整个行政过程的最后阶段,即直接确定相对人权利义务的行为是行政行为,具备可诉性。并且,两者都赞成在一定条件下,前阶段行为也可以具备可诉性,纳入司法审查。换句话说,无论采用何种立场,都认可司法对行政垂直方向上的提前介入,其区别仅在与垂直介入强化的程度和方法而已。

对此问题最高人民法院的态度依然比较暧昧。尽管《适用解释》第1条第2款第6项和第9项排除了某些前阶段行为的可诉性,但不能覆盖现实中所有存在的如部分决定(部分许可、中止决定等)、先予决定(前置审批等)等程序行为,也没有一律排除规则制定行为、规划行为的可诉性,最终还是要依据“实际影响权利义务”作出判断。在最高人民法院指导案例69号“王明德工伤认定案”中,尽管出现了“终局”、“成熟”等词汇,但实际立场依然是不明确的。一方面,法院似乎站在了功能主义立场,认为即便属于程序性行为,但只要该行为对相对人“权利义务产生明显的实际影响”,就具备了终局性而可诉。另一方面,法院依旧在其后加了限定,认为“且无法通过提起针对相关的实体性行政行为的诉讼获得救济”时,程序性行为才具备可诉性。如此一来,该指导案例的立场到底是认为即便存在后续阶段行为,但只要前阶段行为“实际影响了权利义务”就可诉,还是认为必须要满足不存在后续行为的前提下,前阶段行为才是“实际影响了权利义务”并不明确。[50]

值得关注的是,如果站在功能主义的立场要求法院对受案范围认定的柔软化与扩大化,那么司法垂直介入的强化将会对水平介入产生深远影响——影响原告资格的范围。原本学理行政行为(如行政处罚)作出的法律效果波及哪些人是明确的(即相对人),事实效果波及哪些第三人则依赖结果不法的逻辑认定其他利害关系人,

但这种“其他与行政行为有利害关系”认定的扩大或缩小都是在同一个水平层面的范围缩放,例如无非是在受同一行政处罚不利影响的甲、乙、丙、丁等人之间进行增减。然而,一旦受案范围认定提前,在整个行政过程中的前阶段就承认可诉性,那将导致原告资格的错位问题。

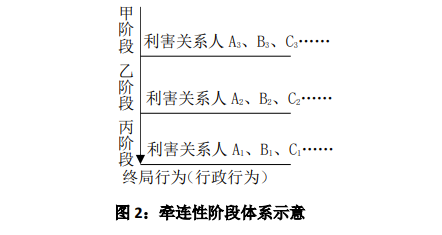

一方面,假如整个行政过程按照垂直时间线区分为甲、乙、丙三阶段行为,最后阶段的丙阶段行为纳入受案范围意味着存在丙行为对应的相对人A1、其他利害关系人B1、C1等,提前将乙阶段行为纳入受案范围意味着存在乙行为对应的相对人A2、其他利害关系人B2、C2等。试问,这里的A1与A2, B1、C1与B2、C2是同一主体吗?恐怕并非如此。法院对行政垂直方向上介入的强化有可能会引发所有利害关系人的变化,利害关系主体会变得越来越多。

另一方面,如果严格站在形式主义终局性立场看待受案范围,那么只有在丙阶段不存在的情况下,乙阶段才会纳入受案范围,此时并不会产生疑难问题。然而,只要倾向于站在功能主义成熟性立场看待受案范围,认为乙、丙两阶段即便同时存在,但满足某些条件乙阶段就可以纳入受案范围的话,此时在乙阶段进行行政诉讼意味着对丙阶段的利害关系人产生了巨大变动影响,到底是让丙阶段的利害关系人一起加入乙阶段的诉讼,还是乙阶段与丙阶段分开诉讼呢?

因此,一旦行政诉讼受案范围放宽,就极有可能影响原告资格,即包括相对人在内的所有利害关系人的范围,受案范围与原告资格共同形成了“牵连性阶段体系”(参见图2)。[51]

(二)前阶段定分止争制度的提倡

以下笔者将区分程序行为、规划行为和规制制定行为,具体探明当行政诉讼受案范围提前时到底应当采用何种方式来解决牵连性阶段体系造成的原告资格疑难问题。

第一,程序行为。所谓程序行为,学理上的称呼并不统一,这里指代行政行为(行政处理、行政决定)作出之前的各种过程行为,包括申请、受理、部分决定、先予审批甚至是各种准备、论证、研究、层报等行为。程序行为应当位于终局行为下达前最临近阶段,因此可以将其置于牵连性阶段体系中的“中下游”定位。许多学者基于功能主义的立场,如以充分权利救济保障等角度主张放宽程序行为纳入受案范围。[52]

一方面,在作出正式行政行为之前的程序行为阶段,所有水平方向的利害关系实际上都已经清晰、确定,程序行为中的利害关系人与终局行为中的利害关系人应当是一致的,不存在错位的问题。换句话说,在程序行为阶段中,谁拥有“合法权益”或“权利义务”都已经明确,问题在于是否“侵犯”或“实际影响”的问题。如果终局行为作出后,规范预定的行为法律效果及行为结果引起的事实效果当然已经发生,但特别是各种准备、论证、研究、层报的程序行为,无论如何也无法以规范形式标准认定其发生了设定、变更、消灭或确定权利义务的法律效果,《适用解释》第1条第2款第6项规定其不可诉没有任何问题。

另一方面,在终局行为作出前,却也存在一些规范上已经预定法律效果的行为。典型情况如行政许可中的先予审查行为,法律有时预定行政许可其中某个要件的部分许可、前置审批等行为规范,可将这类行为称为“先予处理决定”。例如,有关建筑工程施工许可条件的《建筑工程施工许可管理办法》4条第1款第6项条件规定,“工程质量监督手续”是建筑工程施工许可的前置审批,其审批决定是发给“建设工程质量监督书”。换言之,“建设工程质量监督书”是建筑工程施工许可这一终局行为前的“先予处理决定”,此时相对人针对不发给监督书的行为固然可以起诉,然而,从原告资格的角度来说,需要回答的问题就是,其他利害关系人可以对相对人获得的“建设工程质量监督书”起诉撤销吗?

对单个过程性的“先予处理决定”进行起诉,实际上是把整个完整的行政法许可制度在垂直方向上分节化,也就是司法提前介入行政法上利害关系的调整。这种情况下到底是在“先予处理决定”中就进行利害关系人诉讼,还是统一放入最后阶段终局行为中再给予利害关系人诉讼机会?如果在程序行为阶段对利害关系人进行过多的权利保障,实际会阻碍客观法制度的有效实施,造成行政任务无法完成或行政目的的落空。如果过分强调行政任务的高效实施,反过来又会影响利害关系人的主观权利保障,造成“覆水难收”的局面。因此,最终这一问题与其说是通过司法裁判中的受案范围乃至原告资格解释来解决,还不如说更应当通过立法的正当性来解决。那么,立法者必须通过立法的事先调整来设计一种集中争议处理模式或分节争议处理模式的解决机制。并且,假设采用了分节争议处理模式,那么哪些部分许可或前置审批中利害关系人可以进行起诉,哪些必须统一到许可决定作出后才能进行起诉,也要进行明确的分节化,使得学理上的这种牵连性阶段体系能够落实到客观法的制度设计上。

第二,规划行为(以城市规划为例)。比起为终局行为而做的各种准备和前提工作,行政规划的抽象程度就更高了。传统行政法学将行政规划与上述程序行为一起归入“对权利义务不产生实际影响”的范畴进行讨论,但这种看法似乎未能区分两者的本质差异。从牵连性阶段体系的原理上说,程序行为是终局行为(经典意义的行政行为)的临近阶段,在这一阶段中原告资格“谁有合法权益”已经明确,成为问题的只是“侵犯”是否发生。与之不同的是,以城市规划为代表的行政规划行为中,不仅法定的行政行为尚未作出,而且规划行为涉及哪里的利害关系人也不明晰,特别是利益的集合度还很高,尚在细化阶段。因此,可以将以规划行为定位为牵连性阶段体系的“中游”。

例如,根据我国《城乡规划法》的规定,我国的城市规划至少有城市总体规划纲要、城市总体规划、城市建设规划、城市分区规划、控制性详细规划和修建性详细规划等六种,内容从简要到详细,时间由远到近,越来越接近各种后续征收、出让、许可等行政行为的实施。并且,从城市总体规划纲要开始到修建性详细规划为止,行政法上的利害关系越来越细化和明确。在一开始的阶段,如城市总体规划阶段,利害关系中相互对立的利益种类都是抽象而模糊的,更重要的是,几乎难以从中导出个别利益——总体规划都是非常大范围的确定功能区和规划区,尚未对针对任何可识别群体。不过,从控制性详细规划开始到修建性详细规划阶段,所有的对立利益种类,集合度等渐次清晰,最终迈向建设工程规划许可等终局行为阶段。[53]

然而,尽管修建性详细规划与后续建设过程规划许可几乎是完全的一一对应关系,确实可以通过利害关系人起诉建设工程规划许可的方式来一并解决争议,但控制性详细规划却不是如此,一个区域的控制性详细规划后续预定了复数行政行为(许可、征收),是后续不同行政行为前阶段的相互组合。例如,地区控制性详细规划甲后续存在A、B、C等复数建设工程规划许可行为。一旦因A许可争议使得规划甲进入行政诉讼,那么此时对规划甲的司法审查必然会影响B许可、C许可乃至其他与A许可不同的各种行政行为,可谓“牵一发而动全身”。从牵连性阶段体系的角度看,根据我国《行政诉讼法》53条第1款,在许可阶段利害关系人才能起诉并附带审查控制性详细规划(作为行政规范性文件)合法性的做法,实在是为时已晚,对权利保障来说可谓流于形式。

因此,, 至少应当在客观法上构建一种规划行政诉讼制度,使得至少在控制性详细规划这一利害关系已经成熟、细化的阶段,让所有的利害关系人都能起诉质疑城市规划的合法性,统一进行集中审查的“规划诉讼”制度,从而一律定分止争。[54]如此一来,一旦该规划的合法性确定,后续不可争力也已产生,既提前解决了行政争议,又保障了法的稳定性。

第三,规则制定行为。法律、法规、规章、有法律效力的规范性文件四者之间往往呈现层级式细化,越往后阶段行政法上的制度与作用规定越详细。[55]《适用解释》第2条第2款明确将“针对不特定对象发布的能反复适用的规范性文件”排除在受案范围之外,但与上述规划行为一致,利害关系人还是可以利用附带审查的方法将规章以下规则制定行为拖入司法程序。

一方面,与规划行为相比,规则制定行为阶段行政法上的水平利害关系更加高度抽象,“与行政行为有利害关系”都处于想象中,因此这一阶段应当定位在牵连性阶段体系的“上游”。另一方面,尽管利害关系尚未成型,但这只是时间问题,随着规则制定阶段时间线的递进,“谁是利害关系人、谁不是利害关系人”越来越清晰可见,完全是一种阶梯式递进的局面,前一个阶段与后一个阶段牵连起来,利害关系人并非一定要通过附带审查的方式保障自己的权益。例如,在规则公布前阶段中,某公民诉至法院,要求行政机关保障自己的立法听证、征求意见参与权(依据2001年《法规规章备案条例》第9条、2015年《立法法》第99条第2款、2017年修改后的我国《行政法规制定程序条例》第22条第2款等规定),其是否属于行政诉讼受案范围以及如何认定原告资格的确定就是如此。

如果法律规范对规则制定行为涉及的程序规定(如听证、征求意见、信息公开等一系列立法参与程序规定)的设计不完备,那么无论如何都解决不了上述问题。例如行政机关对公民甲作了立法听证通知,即便通过相关法律规范的解释,认定该通知直接赋予了相对人(听证通知对象)甲听证权利的法律效果,满足受案范围,然而,如果起诉人不是相对人甲,而是第三人乙,认为给予甲立法听证侵犯了自己的合法权益,此时如何认定乙的原告资格?无论是保护规范理论还是“合法权益+因果关系”,恐怕都难以认可除相对人以外任何其他第三人的利害关系人地位。最终,只有在客观法上设定一套完善的程序制度,使得程序法意义上的利害关系人可以在规则制定行为阶段顺利地表达利益诉求,并可通过“规制制定诉讼”的方式进入行政诉讼,解决“是否可以听证、是否应当征求意见”等程序争议。

四、余论

笔者于本文中分别在解释论与立法论层面对作为行政诉讼起诉条件的受案范围与原告资格加以串联,辨析异同,用理论回应了实务中关于两者关系存在的诸多混淆之处。本文到此已经收尾,所有的问题意识、论证部分以及各自的结论都已经阐述完毕。在此特别需要额外强调的是,行政诉讼受案范围与原告资格不只是行政法学的议题,更是涉及宪法学上国家机构与基本权利两部分的研究素材。一方面,受案范围的大小实质是行政权与审判权的职能分工协调问题,无论是站在形式主义的立场还是功能主义的立场都需要对此加以更深入地分析。另一方面,受案范围中体现的行政行为对相对人的法律效果侵害(行为不法)与原告资格中体现的行政行为作出结果对第三人的事实效果侵害(结果不法)的差异性,更是呼唤对整体公法学权利论体系进行再思考。从这一意义上说,笔者于本文中所做的仅仅是从行政法学角度对可以纳入行政裁判的“事”与“人”关系进行了厘清,

但这一议题的可拓展性是巨大的,期待笔者于本文中提供的参考思路可以推进今后学界同仁的进一步讨论。

注释:

[1]参见章剑生:《行政诉讼原告资格中“利害关系”的判断结构》,载《中国法学》2019年第4期。

[2]例如“杨金柱诉南京工商行政管理局行政复议案”。参见江苏省南京市中级人民法院2018年01行终149号行政判决书。

[3]例如“深州市人民政府与张忠等房产处理行政纠纷上诉案”。参见广东省高级人民法院2003年行终字第14号行政判决书。

[4]最近的研究,参见杨伟东:《新司法解释受案范围规定的思路、逻辑及未来发展》,载《行政法学研究》2018年第5期;前注[1],章剑生文。

[5]有限的研究,参见刘峥:《试论设定行政诉讼原告资格与行政诉讼受案范围的互动逻辑关系》,载《法制与社会发展》1998年第4期;孙春牛:《论我国行政诉讼受案范围与原告资格的关系》,载《重庆科技学院学报(社会科学版)》2010年第3期。

[6]参见前注[5],刘峥文。

[7]参见姜明安主编:《行政法与行政诉讼法》,北京大学出版社2019年版,第414页。

[8]参见于立深、刘东霞:《行政诉讼受案范围的权利义务义务实际影响条款研究》,载《当代法学》2013年第6期。关于司法实务态度的演进,参见陈越峰:《中国行政法(释义)学的本土生成——以“行政行为”概念为中心的考察》,载《清华法学》2015年第1期。

[9]参见叶必丰:《行政行为原理》,商务印书馆2019年版,第198页。

[10]最高人民法院行政审判庭编:《中国行政审判案例(第3卷)》,中国法制出版社2012年版,第1页。

[11]参见杨小君:《行政诉讼原告资格:影响与利害关系》,载《法治论丛》2006年第4期。

[12]参见前注[9],叶必丰书,第166-218页。

[13]参见前注[9],叶必丰书,第197-218页;王锴:《论行政事实行为的界定》,载《法学家》2018年第4期。

[14]参见前注[7],姜明安书,第189页。

[15]一些传统学说将相对人区分为直接相对人与间接相对人,对应的即是我国《行政诉讼法》第25条第1款所称的相对人与其他利害关系人,但笔者于本文中依据实定法用语不采用传统学说的分类称谓。参见前注[7],姜明安书,第133页。

[16]参见应松年主编:《当代中国行政法(第一卷)》,人民出版社2018年版,第189页。

[17]同前注[9],叶必丰书,第199页。

[18]这种通过形式标准区分是否创设权利义务的思路同样可以运用在行政规范性文件是否具有法律效力的判断上。参见王留一:《论行政立法与行政规范性文件的区分标准》,载《政治与法律》2018年第6期。

[19]同前注[16],应松年主编书,第191页。

[20]参见江苏省南京市中级人民法院2018年01行终149号行政判决书。

[21]因此,笔者对该案的理解与一些学者不同。参见黄锴:《行政诉讼中举报人原告资格的审查路径——基于指导案例77号的分析》,载《政治与法律》2017年第10期。

[22]行政法律行为与行为事实行为的区分标准,参见前注[13],王锴文。

[23]参见前注[9],叶必丰书,第199页。

[24]相关争议,参见汤军:《论行政诉讼原告资格认定的“权益保护”路径》,载《政治与法律》2013年第9期。

[25]参见最高人民法院行政庭编:《<关于执行中华人民共和国行政诉讼法若干问题的解释>释义》,中国城市出版社2000年版,第26页。

[26]参见赵宏:《保护规范理论的误解澄清与本土适用》,载《中国法学》2020年第4期;高木光:《事実行為と行政訴訟》(有斐閣、1988年),第302页以下。

[27]具体分析参见王利明:《我国<侵权责任法>采纳了违法性要件吗?》,载《中外法学》2012年第1期;周友军:《德国民法上的违法性理论研究》,载《现代法学》2007年第1期。

[28](具体)行政行为与广义法律的关系,参见黄宇骁:《立法与行政的权限分配》,载《法学家》2020年第1期。

[29]已有学者做过梳理研究,但笔者的观点稍有不同,并不认可产品经营者与销售者、产品制造者与外观设计专利持有者之间的形式相对人与实质相对人关系,因为其不符合目的指向性标准。参见陈鹏:《行政诉讼原告资格的多层次构造》,载《中外法学》2017年第5期。

[30]PrOVGE.1,327.

[31]参见前注[9],叶必丰书,第202页。

[32]参见广东省高级人民法院(2003)粤高法行终字第14号行政判决书。

[33]参见沈岿:《国家赔偿法》,北京大学出版2017年版,第83页。

[34]参见张翔:《基本权利限制问题的思考框架》,载《法学家》2008年第1期。

[35]法律保留原则中的“侵害”概念与基本权利“侵害”概念是一致的,都是指相对人。Vgl. Pieroth u.a., Grundrechte Staatsrecht Ⅱ,31. Auflage.,2015, S.65.

[36]参见江必新主编:《新行政诉讼法专题讲座》,中国法制出版社2015年版,第110页。

[37]参见王贵松:《作为利害调整法的行政法》,载《中国法学》2019年第2期;黄宇骁:《行政法学总论阿基米德支点的选择》,载《法制与社会发展》2019年第6期。

[38]参见高家伟:《论行政诉讼原告资格》,载《法商研究》1997年1期;王万华:《行政诉讼原告资格》,载《行政法学研究》1997年第2期。

[39]参见沈岿:《行政诉讼原告资格:司法裁量的空间与限度》,载《中外法学》2004年第2期。

[40]参见[日]小早川光郎:《行政诉讼的构造分析》,王天华译,中国政法大学出版社2014年版,第110-122页;神橋一彦:《行政訴訟と権利論》(信山社、2003年),第118页以下。

[41]德国事实影响理论实际与我国学说中的间接影响理论是一回事,因为事实影响或事实侵害理论强调的也是非直接性(即间接性)标准。Vgl. Friedhelm Hufen, Staatsrecht Ⅱ,3. Aufl.,2011, S,100ff.

[42]“合法权益+因果关系”的代表性文献,参见前注[40],沈岿文。

[43]江西省吉安市吉州区人民法院(2012)吉行初字第13号行政判决书。

[44]江西省吉安市吉州区人民法院(2012)吉行初字第13号行政判决书。

[45]所谓立法政策论,参见鲁鹏宇:《法政策学初探——以行政法为参照系》,载《法商研究》2012年第4期;解亘:《法政策学——有关制度设计的学问》,载《环球法律评论》2005年第2期。

[46]我国的行政行为构成要件理论最终更多依据的是德日学说而不是法国学说。两者的对比分析,参见成协中:《行政行为概念生成的价值争论与路径选择》,载《法制与社会发展》2020年第1期。

[47]美濃部達吉:《行政法序論》(有斐閣、1948年),第5页以下。

[48]参见蔡乐渭:《行政诉讼中的成熟性原则研究》,载《西南政法大学学报》2005年第5期;陈承堂:《可诉性理论适用的中国困境及其消解——以美国的相关经验为借鉴》,载《政治与法律》2013年第10期。

[49]参见张翔:《国家权力配置的功能适当原则——以德国法为中心》,载《比较法研究》2018年第3期;张翔:《我国国家权力配置原则的功能主义解释》,载《中外法学》2018年第2期。

[50]相关争议,参见刘行:《行政程序中间行为可诉性标准探讨——结合最高法院第69号指导案例的分析》,载《行政法学研究》2018年第2期;宋烁:《论程序行政行为的可诉标准》,载《行政法学研究》2018年第4期。

[51]概念的源头,参见山本隆司:《行政上の主観法と法関係》(有斐閣、2000年),第318页以下。

[52]参见徐键:《论多阶段行政行为中前阶段行为的可诉性——基于典型案例的研究》,载《行政法学研究》2017年第3期;王海燕、温贵能:《过程性行为的司法介入——以“实际影响”条款的适用为视角》,载《山东审判》2017年第1期。

[53]关于城市规划的司法审查,参见王青斌:《论行政规划的法律性质》,载《行政法学研究》2008年第1期;郭庆珠:《行政规划的司法审查研究——与王青斌博士商榷》,载《东方法学》2012年第2期。

[54]关于德国抽象规范之诉以及与其他类型的关系,参见刘飞:《行政诉讼类型制度探析——德国法的视角》,载《法学》2004年第3期。

[55]参见前注[28],黄宇骁文。

作者简介:黄宇骁,法学博士,上海交通大学凯原法学院助理教授。

文章来源:《政治与法律》2021年第2期。