周宇骏:合目的性的审查分层:我国地方性法规审查基准的实践及其逻辑

周宇骏摘要: 当前我国地方立法审查工作所面临的现实和理论问题,要求从制度实践出发总结一套适应实际的审查基准。从制度起源、各国通例以及我国立法机关的实践活动来看,审查基准应是审查机关基于与其他机关之权力关系、对立法的合目的性进行类型化考察并选择介入程度的行动方案。我国“审查机关”与“中央立法机关”合一的独特制度构造,促使地方性法规审查在实践中根据合目的性要求具体分化为“融贯目的-价值目的-效用目的”的三重分层,并基于“事项-目的-相符程度”的逻辑结构顺序展开,最终形成我国地方立法审查基准的雏形。

关键词: 审查基准 合目的性 地方立法

保障“地方人大及其常委会结合地方实际,创造性做好立法工作”, [1]促进地方立法工作的高质量开展,是当前我国全面依法治国的重要内容。地方立法工作的加强与立法质量的提高,不仅需要强化地方立法机关的立法能力,而且应当不断加强立法监督,推进备案审查工作。近年来,我国备案审查工作进入新阶段,党的十八届三中、四中全会及十九大报告均明确要求加强和健全备案审查工作;2015年《中华人民共和国立法法》(以下简称:《立法法》)的修改明确了主动审查等规定,加强了备案审查力度;2019年末《法规、司法解释备案审查工作办法》的通过,给予审查工作更全面的规范指引。总之,我国立法工作的重心逐渐转向“立法监督”活动,[2]对地方性法规的备案审查成为了新时期地方立法工作的重要内容。然而,现实中审查基准模糊、审查能力不足、制度刚性不够等难题依旧存在。[3]尤其是审查基准,现行法并无明确规定,在相关的立法背景资料中也没有作为讨论重点,而既有研究成果又未能立足于备案审查的典型事例对审查基准进行类型化的提炼,这就无法为推进制度实践提供可靠的规范与理论支持。本文拟在分析过往审查案例的基础上,总结我国地方性法规审查实践中存在审查强度分层的不同合目的性要求,尝试剖析地方立法审查基准构造的权力逻辑。需要指出的是,本文中所称之地方性法规审查,仅指全国人大及其常委会进行的审查,而不涉及其他有权主体的审查活动。

一、审查基准的迷思与祛魅

一直以来,国内对审查基准的界定都不够清晰。无论是最高立法机关的官方表述,还是学术界的理论探讨,都未能精准阐发其制度内涵,使审查基准的规范设计与性质研究脱离了制度实践之需求。

(一)权威话语中的审查基准表达不完整

在我国,审查基准的顶层设计尚未健全,导致当前审查基准规范的清晰度有所欠缺,进而限制了立法审查实践的有效开展。这体现在以下两个方面。

其一,长期以来,审查基准问题不是最高立法机关备案审查工作的关注焦点。《中华人民共和国人民代表大会组织法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》(以下简称:《监督法》)和《立法法》等涉及备案审查制度的法律中,只有审查机构、对象情形、启动程序等内容,从未对审查基准(标准)作出清晰定义。尽管《立法法》和《监督法》已揭示出,审查基准必须围绕“同宪法、法律法规相抵触的”与“不适当的”这两个条件来对不同审查层次的具体化,但对其内容框架却没有任何具体界定。这意味着审查基准从顶层结构上有缺憾。

其二,既有的法规范没有明确阐发审查基准。《立法法》等法律的相关规定十分模糊,这对审查基准相关认识的形成与实践活动影响深远,引发一种关于审查基准的错误认知,即审查基准,就是用于判断下位法具体缺陷的细化标准。[4]《立法法》等法律规定已明确,这种所谓的审查基准要围绕“抵触”与“不适当”来具体化。于是,讨论立法审查的基准(标准)的一种普遍倾向,便是从《立法法》以及其他法规范中提炼出合法性原则与合理性原则,直接将两者作为审查基准(标准)。[5]2019年末全国人大常委会委员长会议原则通过了《法规、司法解释备案审查工作办法》(以下简称:《工作办法》),其第三章“审查标准”从“抵触”与“不适当”两大原则出发,确定了两个审查标准,规定了与法律相抵触、明显不适当的若干情形,此外还列举了违背宪法、与党和国家大政方针不符的两种情形,笔者将其概括为“合宪性”、“政治性”、“合法性”与“适当性”四个审查标准。[6]应当指出,这些审查标准在数目和内涵上较之以往有所扩充,既为地方性法规的审查工作提供了种类丰富的判断尺度,也有利于审查工作推动宪法全面实施、适应改革发展大局,值得充分肯定。然而在严格意义上,这种审查标准尚不足以充当审查基准,其实质是用于判断地方性法规是否存在这些“违背”的情形,进而决定是否启动相应的审查程序,意在解决可否审查的问题,却无法用于指导审查工作的后续开展(若用刑法中的概念来类比,这些审查标准所列举的具体情形只是罪状,是构成要件的组成部分,但罪状规定本身不能直接导出具体的定罪量刑,后者还需要在司法实践中根据情节严重程度来判定)。

进一步来说,现有的审查标准既没有规整划分,也缺乏位阶次序。例如,《工作办法》第39条第1项把“明显违背社会主义核心价值观”列入“适当性”标准,但这一情形既构成与我国《宪法》24条“国家倡导社会主义核心价值观”的抵触,也有悖于十九大以来党中央关于“培育和践行社会主义核心价值观”的重大决策部署,[7]这意味着不同审查标准之间完全有重复适用的可能,而成熟完备的审查基准必须有处置此类耦合的可行方案,同时,这四种标准之间并无高低次序,违背同一标准的不同情形也没有轻重之分,似乎表明对所有地方性法规都要采取相同步骤、强度的审查方案,这将无端加重审查机关本就沉重的工作负担。是故,以审查具体情形作为审查的标准内容,不符合审查基准的应有内涵。

(二)学术界关于审查基准的认识莫衷一是

与官方话语不同,学术界对审查基准的相关讨论早已持续多年,但始终没能形成合理的共识。部分论著曾基于域外经验,对违宪审查基准确立技术予以理论总结,[8]权威教材或专著对审查基准问题鲜有专题研究,多是点到为止。其他研究成果多散见于各类研讨性的文章,观点又往往相去甚远。例如,一些学者从“具体情形”视角出发,认为审查基准即是从合法性原则和合理性原则出发细化相应具体情形;[9]另有学者则从“规范”角度切入,认为其既是技术规范,也是一种既定规范,包含了上位法规范本身及相关的原则、判例和惯例等;[10]也有学者以“对象内容”为导向,认为我国审查基准包括主体适格性、形式规范性以及内容有限性三个方面;[11]还有研究持“判断结构”理念,认为审查基准是合理解决基本权利与其他法益之间冲突的方法,主要基于比例原则构建;[12]甚至有研究者遵循“工具”之说,提出通过定量数学分析方式,以数学工具构建审查基准。[13]

积极地看,过往研究为人们认识审查基准提供了开阔的视野,有助于凝聚关于审查基准的某些共识。譬如多数观点都认为审查基准应当是一种细化的技术规范,通过这套技术规范,审查机关可明确审查活动应如何具体展开。这是审查基准万变不离其宗的实质,也理应成为讨论的核心议题。然而,国内研究所描绘的审查基准,其内容多从外国理论借鉴而来,并简要结合我国法律规范,鲜有基于备案审查工作实践案例的提炼,这就导致其标准的具体化程度不足,无从指导实践操作。

值得注意的是,上述理论分歧又恰恰源于规范体系的模糊和制度实践的隐晦。规范体系的问题,笔者于本文中已经指出,制度实践中则长期存在着柔性纠正机制的“路径依赖”。[14]由于此前这种模式长期不公开,备案审查工作事实上就成为一种制度“黑箱”(Black Box)。[15]诚如一些人大机关负责同志所言,如“鸭子浮水,工作不在表面”, [16]无法通过直观方式来呈现内部结构和运行机制。因此,尽管一直有审查工作的实际活动,但相关研究难以清晰、全面地根据实践经验对我国审查基准作出准确提炼,学术研究和制度实践未能形成良性互动。在这种“黑箱”的影响下,既有的研究更多是像传统中医一样,通过一种控制论视角,从有限的信息输入和输出结果出发,借助一套自洽逻辑去描述其系统功能,而不曾从实践中提炼出具有实效性的审查尺度与类型化规律,形成关于审查基准的权威统一认识,准确描绘出反映我国真实制度样态的审查基准。

(三)应从实践中总结科学统一的审查基准

官方的表达和学术研究成果,已然为审查基准的确立提供了认识基础,但其尚未触及审查实践的真实需求,往往难以回归制度应用。审查实践所期待的,应当是一套类型化的衡量尺度,帮助审查机关基于一定之目的性需要在给定的权力空间中对不同审查对象做出妥当处置。过往的诸多认识只能在审查时用于判断一项内容是否“抵触”或“适当”,但它们没有指出,如何在特定目的的指引下针对不同审查内容选取不同的对应方案,即缺乏对审查基准内容科学统一的归纳。这种现状,或将引发一系列的消极后果。其一,缺乏审查基准的统一标准,损害立法监督本身的权威。法律规范和研究共识中始终缺乏一套统一且明确的审查基准,致使“有关制度刚性不足,约束力不强”, [17]“给审查工作开展带来了不确定性”, [18]影响了审查工作实效性,最终会损害全国人大常委会立法监督制度的权威。其二,限缩审查活动的范围,影响审查工作的效用。当前我国审查活动之不确定性并非是缺乏对案件具体情形等类型的总结。相反,对于审查实践而言,由于抵触上位法和不合理的行为存在多样性,仅通过列举方式细化审查情形等可能将限制审查机关审查活动可针对的对象,或更不利于审查评判相应行为是否逾矩。其三,审查机关在审查活动中拿捏失当,引发国家权力的内部紧张。审查机关与被审查机关同属于宪法以及相关组织法构筑的国家权力统一体,它们各自的权力类型、体量和强度在正常权力格局中都是确定的,审查机关也不得侵蚀其他机关的法定职权,因此审查机关需要一套立足于权力格局且在介入强度上层次分明的审查基准,以尊重被审查机关的自主权。如遵循《法规、司法解释备案审查工作办法》等规定,只关注哪些对象内容应被纳入审查活动的认知,那就只能提供一种全有或全无的二元式判断,无法针对不同情形设置分层且有梯度的审查权能运用标准。这种机械的二元式判断结构,将致使审查机关在审查活动中只能做出性质判断,而无从拿捏具体审查判断中层次分明的严格程度,影响审查活动的实效。

不过,这并不是说审查基准在制度实践中毫无踪迹可寻。审查活动的正常开展仰赖一定标准,故实践中必然存在实质的审查基准,只是可能由于长期以来审查工作的制度“黑箱”,尚待清晰阐发。事实上,近年来已逐渐披露的一些审查案例表明,我国地方立法审查活动在“中央与地方”、“审查机关与被审查机关”两对独特的权力关系基础上,已形成根据不同合目的性要求开展区分审查的类型化实践,这正是审查基准的实际样态。不过,在进行系统提炼之前,概念的认识与运用应当进一步澄清,从制度源头出发厘清审查基准的实质,并通过我国立法审查的实践活动揭示其内容构成,以归纳总结出科学统一的我国地方性法规审查基准。

二、根植于权力关系的合目的性审查基准

立法审查不仅要对下位法作出是与否的价值判断,而且需要按照下位法牵涉的立法事项类型来决定审查活动本身的介入程度。中央(联邦)与地方(州)、审查机关与被审查机关的权力关系,是审查基准的土壤;央地立法在立法目的上的符合程度,则是两种权力关系在立法领域是否和谐、顺畅的表现。这种目的具体包括中央立法的立法精神、原则与具体规定,在上述权力关系中它们共同表现为中央立法对地方立法提出的各种目的性要求。故审查基准实质上就是审查机关基于两种权力关系,对地方立法的合目的性进行类型化考察并选择介入程度的行动方案。这不仅清晰地呈现在世界各国审查基准适用的实践中,

而且深深扎根于我国地方性法规审查制度中。

(一)从制度起源看审查基准的权力关系基础

审查基准并非本土概念,[19]而是源自美国司法审查中的“the level of judicial scrutiny”以及“Standards of judicial review”,具体是指司法机关在审查活动中运用监督权力的层次区分和标准尺度,它形成于美国司法实践中对权利保护与司法审查权运用技术的长期总结,目前在各国的具体实践可分为三种典型模式。

其一,采用“目的-手段”判断结构的美国式三重分化审查基准。其要求立法之目的必须具备一定重要性或合理性,且选用之手段与所追求之目的应相称。美国联邦最高法院对州立法的这种目的审查,其内核涉及“联邦与州”(中央与地方)和“司法机关与立法机关”(审查机关与被审查机关)两对基础关系。一方面,审查展示着联邦与州之分权关系:法院身为宪法守护者居中裁判联邦与州的权力冲突,维护宪法价值。例如Gonzales v. Raich案中,美国联邦最高法院审查认为联邦立法有权根据州际贸易管理权对大麻进行管制物品限制。[20]这种审查建立于联邦与州的权力关系基础上,其意在加强联邦的执法权力,使得国家统一执法之目的得以贯彻。另一方面,审查基准的基础还包括司法机关与立法机关的权力关系,即出于对横向层面权力分立的考量。法院与立法机关之间分权关系的实践,要求审查机关对手段与目的的适应予以克制性的理解,针对不同立法事实问题,法院进行分类评判,再选择不同程度的介入,最终形成审查基准的技术分化。[21]

其二,衡量内部目的与外部手段关系的德国比例原则。手段合乎目的,乃其基本内涵,它包含“联邦与邦之关系”和“审查机关与被审查机关之关系”的双重意义。首先,德国联邦宪法法院在“磨坊结构法案”中指出,对“明显性审查”选择理由的适用,是由于“立法者在经济政策事务之判断上的预测是否合理从而得以支持,联邦宪法法院只有当可以明白地确认措施不适合时,才能加以否认”。[22]这透露出基准选择对宪法权力分立架构以及立法机关的尊重,即“审查机关与被审查机关之关系”的内在要求。其次,审查基准选择之考量包含协调联邦与各邦立法关系的内容,例如1999年“财政平衡法”案中,德国联邦宪法法院基于“联邦国家原则”有条件地确认了其至2004年12月31日前的过渡性法律地位,[23]借助一种“可支持性审查”调节了联邦与邦的权力关系。因此,德国联邦宪法法院在“劳工案”等案例中逐渐形成的区分三级密度的审查基准,展示了权力关系对不同目的性要求的类型化影响。

其三,考察央地立法关联性的英国“目的测试”(Purpose Test)。具体而言,它是根据地方立法Byelaws)与上位法目的之关联性(relates to)强弱,甄别其必要性与规范限度。首先,根据各地方与中央权力关系的差别,合目的性考察在具体个案中有所区分:对苏格兰地区立法的审查是构建人权保障的统一法律秩序,对北爱尔兰则更倾向于尊重地方自治——从不同的权力关系出发,英国议会进行立法审查时的干预程度不尽相同。[24]其次,它折射出作为审查者的司法机关与规则制定者的立法机关间的关系,官方意见认为,尽管“立法权的下放将最高法院变成了一个真正的宪法法院……但英国依旧有一些特殊的特征,包括但不限于英国议会完整的立法权能”。[25]在Salvesenv Riddell案中,与其他审查中对行政机关规则的即行宣告无效相比,作为审查者的最高法院给予立法者苏格兰议会长达12个月的时间来寻求解决方案,[26]这种尺度选择展示着审查机关独特的权力关系。

表1 各国地方立法审查所涉之权力关系

简要回顾这些典型审查基准的发展史(参见表1),不难发现它们都建立在某种权力关系基础之上。“目的-手段”方式、比例原则之传统、“目的测试”所体现的审查基准,都是审查机关根据与被审查机关之权力关系,对特定立法事实介入程度的一种裁量方案。这种方案主观上展现了审查机关面对不同审查对象及立法事实问题的态度,客观上也为自身的审查活动确立限制。不仅如此,“央地关系”(联邦与州)与“审查机关与被审查机关之关系”两对权力关系也深刻体现在各国对地方(州)审查制度的实践构造中——审查活动自身要受特定宪制下审查机关与被审查机关之间权力关系的外部约束,并作为有效的调适路径服务于这种权力关系的发展与修正。以之为前提,根据所涉及的地方立法事项,有针对地考察地方立法在该领域同中央立法之立法目的的符合程度,便成为立法审查的核心内容,也是从立法角度调适上述权力关系的通行做法。

因此,从审查基准较为成熟的域外经验至少可推出一个初步结论:审查基准应该是一套可供审查机关选择适用的量化标准或尺度,而非具体情形或审查原则等不相干内容。与此同时,从审查基准的内涵反观上述审查制度,可发现它们都是基于各自的权力关系特征,建立在本国宪制架构上的“合目的性”审查的审查模式,并据此逐渐形成各有特色的审查基准方案。

(二)我国合目的性审查的层次内涵

实际上,我国针对地方性法规的审查工作内在原理与各国有相似之处——都是“央地关系”与“审查机关与被审查机关之关系”的综合体现。通说认为,我国立法监督制度的基础是人民代表大会制度下不同国家机关的权力关系,主要包括同级国家机构内人大机关与其他国家机关的监督关系,以及同一权力系统内中央与地方立法机关的监督关系。[28]具体到地方立法审查,审查基准的形成与发展也脱胎于这两对关系的等级次序。其一,该项工作体现了我国央地立法权的配置关系。根据《立法法》96条,“抵触”应当包含“超越权限”、“下位法违反上位法”以及“违背法定程序”三类,前两者面向立法权运用结果,而“违背法定程序”面向立法权运用的行为,它们都意味着地方性法规突破了中央立法预先设定的限度。不仅如此,《工作办法》第三节设定的“合宪性”、“合政治性”、“合法性”与“适当性”四个审查标准,都对地方性法规提出了遵从国家法制统一、维护党中央集中统一领导、保持社会整体价值观稳定的要求。因此地方立法审查要判断的,是地方立法权的运用及其结果与中央立法创设的目的相符的程度,即央地间的立法权力关系问题。其二,相应制度设计揭示了审查机关与被审查机关的关系。《立法法》97条对“改变”与“撤销”两种审查后果的权力行使进行了区分。全国人大及其常委会只能“撤销同宪法或者法律相抵触的地方性法规”,地方人大对其常委会则可以“改变不适当的地方性法规”。与地方人大相比,全国人大常委会只能行使撤销权,不可行使改变权,这与“是否有领导关系”有关,[29]表明审查机关与被审查机关存在特殊关系以及对应的制度设计。

不过,与域外典型模式相比,我国地方立法审查制度还呈现出富有中国特色的统一性。我国地方立法审查不是中立第三方对央地之间立法权力关系问题的裁断,而是中央立法机关对于地方立法是否“符合”中央立法(合规)的一种自上而下的单向认定,地方立法无法排斥中央立法机关对立法判断的介入。尽管并未被法律规范所昭示,我国地方立法审查制度实则具有合目的性考察的内涵,其内在意义也能从《立法法》规范的原则精神中阐发出来。首先,法制统一原则诠释了一种体系融贯的合目的性要求。立法活动应当符合法制统一的要求。如前所述,地方性法规应当符合其权力设定目的。故基于执行上位法和管理本地的需要,地方性法规应当遵循法制统一原则,与上位法及整个法律体系相融贯,在立法目的及规则内容上符合法定要求即不得抵触上位法。合目的性要求诠释了一种基于法制统一原则的规范文本融贯意义。其次,民主立法原则诠释了一种价值正当的合目的性要求。立法体现人民意志,是社会主义法治的内在要求。民主立法原则要求立法存在着一种对民主与共同善的价值预设。这对立法活动本身提出了一种实践民主与正当性价值之目的追求。对立法的审查也应当包含对此的审查要求。再次,科学立法原则诠释了一种效用最适当的合目的性要求。科学立法的要求,不只是及于对立法事实判定的科学性,即认知层面“合规律性”要求,更要求立法具备规范设计,符合其设计效用的科学性,即实践层面的“合目的性”要求。故我国对立法活动的审查,应当根据设计效用的目的来展开。

总之,理解我国的审查活动及其实践基准形成,有必要准确地把握案例背后所反映的审查权力关系实践,并发掘这种权力关系实践所造就的具体差异性目的追求,从而揭示出中国特色的“合目的性”审查基准在审查实践中的展开。

三、我国“合目的性”审查的实践开展

如前所述,地方性法规审查基准的现实构造与运行逻辑,必然形成于我国审查制度中特定权力关系。与此同时,从审查基准的确立及其实质来看,其实践活动需视多重目的之差异而有所分层,因此它就表现为中央立法者基于差异性目的,对地方立法选择不同程度的审查干预。根据全国人大法工委自2017年以来的备案审查工作报告及公布的相关案例,可发现审查实践中不同的目的性要求,进而汇聚形成审查强度各不相同的层次,归纳起来包括如下三类。

(一)考察规范文本的融贯目的审查

对规范文本之融贯目的考察,展示了合目的性审查的规范性要求。合目的性包含着一种规范融贯的要求。“在具体立法过程中,立法目的……必须要受到既有法律体系的限制。”[30]立法的效用在于确立一套指导人们在社会中交往互动的行为规则。要实现这种目的效用,法律必须存在内在的融贯性,不得自相矛盾。因此,合目的性中包含基于法律体系融贯性的前提限制。对一项立法活动展开审查判断,其中一个重要方面即是判断其创制出的文本本身是否合乎规范融贯要求。

与之相应,在实践中的地方性法规审查展开了考察立法宗旨之价值目的审查。兹以2017年公布的全国人大法工委监督纠正《杭州市道路交通安全管理条例》为例加以说明。2015年10月浙江省杭州市居民潘某骑行的一辆电动自行车被杭州交警依据《杭州市道路交通安全管理条例》中“……被扣留的车辆,由市、区、县(市)人民政府收购、置换或者托运回原籍”的规定查扣并强制托运。当事人潘某认为该条文属于增设新的行政强制手段,向全国人大常委会提出审查建议。全国人大常委会法工委就相关审查建议作出认定:“《杭州市道路交通安全管理条例》70条(修订前第48条)的规定与行政强制法相关规定的立法原意不尽一致。”[31]该审查涉及了对该条例中具体文本内容是否与上位法规定相抵触的判断。与该案例相类似的,全国人大法工委在2018年对《上海市道路交通管理条例》关于“机动车在本市有道路交通违法行为逾期未接受处理记录累积达到五起以上的,可以先予扣留机动车行驶证”违法设定行政强制的规定进行了审查;2019年,又对部分地方性法规中“对有违法记录的机动车实行累积记分办法,扩大了现行法律规定适用范围规定”的现象进行了审查。这些都属于考察规范文本的审查活动。

审查机关在前述案例中进行的审查认定,是基于被审查规范中的规定与上位法相应规定,判断上位法规范与被审查规定是否可构成支撑关系,即规范是否融贯。在此,审查机关使用了一种基于规范比对的文本审查判断方式,而未直接评价违法行为应如何处置等立法事实判断问题,对地方立法的介入程度并不深入;在监督处理上,选用了相对谦抑的柔性纠错机制,通过约谈和建议,促使相关人大常委会自行对相关条例进行了修改,审查强度并不算高。因此,这种判断是否符合法规范融贯目的之审查,展示了合目的性对法规范的限制要求,

内蕴了合目的性理念的规范性要求内涵。

(二)考察立法宗旨的价值目的审查

合目的性包含价值正当性的要求。“每个立法者制定每项法律的目的是获得最大的善。”[32]立法作为一种国家权力运用的活动与结果,其预设目的内蕴着对于正当性(legitimacy)的诉求。价值目的正当应作为先导要求融入到具体立法目的中。因此,一种正当性要求会作为不可违背的高阶价值被预设在立法目的之上。

在实践中的地方性法规审查展开了考察立法宗旨之价值目的审查。以对《甘肃祁连山国家级自然保护区管理条例》(以下简称:《保护条例》)的监督为例,2017年6月,中共中央办公厅通报了甘肃祁连山国家级自然保护区生态环境问题。《中国中央办公厅、国务院办公厅关于甘肃祁连山国家级自然保护区生态环境问题督查处理情况及其教训的通报》(以下简称:《通报》)指出甘肃省在立法层面为破坏生态行为“放水”, 《保护条例》与中央要求和国家法律不符。随后,全国人大法工委对同类型的地方性法规集中进行专项审查和清理。尽管相应审查判断由党中央从党内监督的角度先行介入,但从全国人大法工委后续的审查活动来看,其开展的专项审查工作基本认同并遵循了党中央的相应审查方向及审查结论。

其一,《保护条例》审查活动中出现了考察立法宗旨和意图的审查要求。具体而言,该审查存在以下特征。首先,该审查是对立法宗旨的审查。其“故意放水、降低标准、管控不严”的判断结论,具备价值评价色彩。这显然属于考察了该地方性法规立法宗旨意图的判断,而非仅基于客观规范直接外显内容的文本审查。其次,该审查在审查手段上,采取了超越规范考察的综合审查方式。审查判断认为存在“故意放水、降低标准”,主要源于《保护条例》禁止性活动规定将上位法的十项内容缩减为了三项。基于《立法法》73条“一般不作重复性规定”的要求,下位法的“内容缩减”在规范文本上并不抵触上位法。有关审查之所以得出“故意放水”的结论,来自于更深层次分析,即《通报》所称“(规定的)3类都是近年来发生频次少、基本已得到控制的事项,其他(被缩减的)7类恰恰是近年来频繁发生且对生态环境破坏明显的事项”。这种判断意味着审查在判断方式上超越了单纯的规范文本融贯性比对,而对《保护条例》的规定内容予以了综合理解。最后,认为“放水”的其他因素,还包括相应立法“历经三次修正,始终与国家规定不一致”。根据《通报》,甘肃省政府法制办“明知相关规定不符合中央要求和国家法律,但没有从严把关”。这表明,该案已将审查的视域从规范文本扩大到了立法相关行为上,以更好地对相应立法宗旨深入评判。

其二,这种考察立法宗旨的审查,非单纯基于合规范性(legality)的判断,更蕴含着其他价值要求。该审查曾促使全国人大常委会开展了全国范围内的生态环境保护领域地方性法规专项审查,《全国人民代表大会常务委员会关于全面加强生态环境保护依法推动打好污染防治攻坚战的决议》(2018年7月10日)中明确提出:“抓紧开展生态环境保护法规……全面清理工作,对不符合不衔接不适应……中央精神、时代要求的,及时进行废止或修改。”相应审查案例的出现很大程度上是由于《保护条例》较低的保护水平导致该区域环境问题凸显,与当前全国范围内和全党上下重视生态保护的大政方针相违背。换言之,此处的考量提出了超越合乎规范文本的更高层次要求,即符合国家大政方针的国家政策需要。对涉及环保问题考察其立法宗旨,并不仅限于《保护条例》这个案例,2018年对《吉安市水库水质保护条例》的审查,也从另一侧面表现了这种审查的实践。《吉安市水库水质保护条例》设置的兜底条款,将“法律、法规规定的其他按日连续处罚的违法行为”表述为“法律、法规规定的其他违法行为”,尽管在规范文本表达上与上位法规定不尽一致,存在扩大行政处罚行为种类的嫌疑,但结合吉安市人大在被审查后回复之立法宗旨,审查机关判断其中并不存在扩大解释的意思表达,反而顺应了上位法按日连续处罚、加强环境保护力度的要求,不存在与上位法的直接抵触,属于立法技术瑕疵,只需要通过解释阐明立法原意即可。

其三,相应价值目的审查并非孤例,在其他案例中也可发现类似审查实践的存在。例如,2017年对地方性法规规定著名商标制度的审查,[33]相应地方性法规中的著名商标制度规定并未直接抵触上位法,对其进行否定性评价主要是由于“(该制度)干预市场公平……与全面深化改革的目标和要求不符”。[34]这是一种基于深化改革的价值要求而做出的判断。又如,2017年审查地方性法规中“超生即辞退”规定的案例,审查机关认为:“(相应规定)已与变化了的情况不再适应,需要进行调整。”[35]从规范性的角度来看,相关规定并未直接与有关上位法抵触。[36]所谓与“变化了的情况不再适应”,是指十八届五中全会以来国家的人口与计生政策发生了一定调整,保留“超生即辞退”的规定与此不再适应。此外,这种审查并不限于否定性评价,也包括审查后发现立法合乎国家深化改革方向,进而得出允许和鼓励立法探索的审查判断。例如2019年针对《上海市食品安全条例》的审查,对于法规增设我国《食品安全法》未有之行政许可与行政处罚的情况,审查机关认为其“符合党和国家有关精神……应当允许探索”。[37]是故,有关审查案例从不同维度反映出“维护国家法制统一、政令统一、市场统一”的价值追求,[38]昭示着审查实践中对地方性法规之价值目的考察已成为一种具有普遍性意义的类型化的审查分层策略。

(三)考察规则设计的效用目的审查

立法者对自身的立法活动中需要引入的立法事实判断以及所选用手段有裁量权。然而,从另一角度看,这种裁量的权力并非不受限制。合目的性理念包含着一种“目的-手段”相称要求:科学立法要求一种建构设计符合其设计效用的“效用”价值。其最初级的体现,即是立法设计采用的手段应当符合其设计的“效用目的”,保障制度规范最终在实践中实现有效运转。因此,立法所选用的手段应与立法目的匹配。

实践中的地方性法规备案审查工作展开了介入具体立法裁量空间的审查,主要考察地方人大在规则设计时手段选用与目的是否相符。结合案例可以发现,中央立法机关至少在以下两个方面,基于合目的性中的“目的-手段”相称要求,对地方立法者的规则设计开展效用目的审查。

其一,规则设计时立法手段选择与相应立法目的不匹配的。兹以2018年审查河北省人大常委会《关于促进农作物秸秆综合利用和禁止露天焚烧的决定》(以下简称:《决定》)为例加以说明。《决定》规定:“露天焚烧秸秆没有当事人的,由农业经营主体承担责任,可以对农业经营主体主要负责人处罚款。”该决定的处罚对象,并非“焚烧秸秆”行为的实施者,尽管此规范之目的,是为加强源头管理、加大处罚力度,但其处罚设计上将处罚对象扩展到与违法行为联系并不紧密的农业经营主体,无助于立法目的之实现。因此该审查对地方立法机关的立法事实裁量空间予以了介入,属于考察手段选择与立法目的是否相符的效用目的评价。

其二,规则设计时立法事实判断与整体立法目的不符。以2017年所披露的针对部分地方“雷人法规”的审查为例,全国人大法工委针对《广州市控制吸烟条例》(以下简称:《控烟条例》)等执行性不强、脱离实际的地方性法规进行了审查研究,对“公共厕所苍蝇数不得多于2只”等“雷人”规定进行了审查,认为相应法规“脱离实际……影响政府形象……损害法律尊严”, [39]判定其立法事实判断与维护社会公益等立法目的并不相符,还存在损害法律权威等适得其反的效果。这种审查不只是在判断法律规则设计的适当性,也一定程度上涉及了事实性问题,直接介入了地方立法机关的立法事实判断。

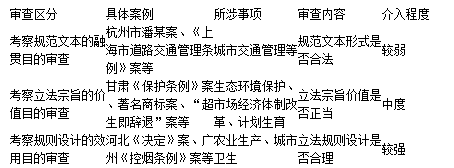

表2我国地方性法规审查分层的实践

综上所述,如表2所示,基于我国审查制度之特殊权力关系衍生的目的差异,地方立法审查实践中逐渐形成了基于合目的性审查的审查类型化区分。从“考察规范文本的融贯目的审查”到“考察立法宗旨的价值目的审查”,再到“考察规则设计的效用目的审查”,出于三重不同目的要求之区分展示了审查机关对地方立法由浅至深的不同介入程度,更彰显了随之选择的不同审查策略与评价方式。这些审查分层的实践,最终成了描述我国地方立法审查基准形成逻辑的基础。

四、合目的性审查基准的层次逻辑

尽管从当前我国的审查实践可以提炼出三重审查强度的分层类型,但实践本身并未意识鲜明地遵循一套有效整合上述分层的总体方案,即笔者于本文中关注的审查基准。理解我国地方性法规审查基准,应当明确前述不同审查强度分层的内在逻辑,并进一步揭示这种基准是如何运用的。

(一)基于人大权力结构的审查基准

审查基准的表现形式是以一套逻辑描述不同审查强度分层的归入方法。审查基准存在的意义,在于提供一套成文化的衡量尺度以帮助审查机关基于具体审查中的权力关系差异来判断自身如何行动。那么讨论审查基准就不只是要发现前述分层的存在,更应梳理这种分层的逻辑,总结出具有真正实践意义的完整审查基准。

其一,我国的三重类型化审查分层,已经部分揭示了其所具体应用的领域及其内在逻辑。

首先,考察规范文本的融贯目的审查,集中适用于地方属性较强的事项。目前,开展规范对比文本审查的典型案例(杭州潘某案和上海“扣留行驶证”案)主要面向道路交通等领域,其审查内容主要表现为地方性法规直接抵触上位法,所涉事项具有相对较强的地方属性。应当指出,此处所讨论的“地方属性”并非《立法法》规定的“地方性事务”。“地方性事务是指不需要由全国作统一规定的事务,主要与执行性立法相区分”, [40]而本文讨论的“地方属性”则指向一种与地方更紧密联系、体现本行政区域实际的性质,包括中央无需规范或规范无法精细的事项。譬如前述杭州潘某案,就涉及地方的执行性立法对中央立法的文本理解是否到位,尽管它指向道路交通这种全国普遍存在的社会领域,但其事务的规范仍依赖于地方立法基于本地方实际的具体细化,从而赋予其强烈的地方属性。

其次,考察立法宗旨的价值目的审查,广泛运用于与国家大政方针相关事项之立法。从一些相关案例来看,这类审查在生态环保、计划生育等重大领域较为常见,涉及这些领域的内容尽管属于地方立法权限的范围,但都与近年来中央深化改革所提倡或调整的大政方针密切相关。例如,甘肃《保护条例》案、著名商标案、“超生即辞退”案中,立法审查主要针对之事项内容,都属于十九届四中全会决定明确指出的中央要适当加强之事权,[41]是必须遵循统一的秩序,在价值目的方向上与国家大政方针存在着一致性。

最后,考察规则设计的效用目的审查,所涉事项、领域较为分散,属于反馈性运用。此类审查所涉事务包括农业生产、城市卫生等领域,仅从事务属性来看,很难进行归类处理。然而,从其开展审查的程序来看,这些案例基本属于公民提出审查建议或社会反响较为强烈,在施行中引发社会广泛关注甚至重大争议的情况。[42]出于对相应问题的反馈性处理,中央立法机关介入相应规则设计时的立法裁量问题,根据实际的社会效果判断其是否符合设计的效用目的。

其二,我国地方性法规审查基准初步呈现出一种“关联性原则”逻辑。

当前我国地方性法规审查实践,在审查强度区分上已逐渐演化出一种特定逻辑:越接近地方属性的事务,中央立法机关介入程度就越低,审查强度会越弱,一般仅会进行规范对比和文本审查;所涉事务与中央联系越紧密,

涉及党和国家大政方针的统一,则中央立法机关予以介入程度就越深,审查强度便越强,此时会进行价值目的审查,对有关立法宗旨进行正当性评判;介入程度最为深入、直接评价地方性法规规则设计之效用目的审查,本身并不配套一种根据所涉事务内容而区分的逻辑,而是主要针对相应问题的反馈性处理,这种反馈处理要求显然会直接涉及对中央立法机关乃至国家法律权威的评价,故与中央立法机关关联性较强,审查强度最高。综合来看,上述我国地方性法规审查分层的逻辑,可以归纳为一种“接近原则”或“关联性原则”,即对地方性法规审查,中央立法机关倾向于干预与更接近自身(关联性较强)的事务。以上分层逻辑,统一了不同审查强度类型化分层的归入方法,最终构成我国地方性法规审查基准的雏形。因此,我国地方性法规审查基准初步呈现为以“关联性原则”为内在逻辑,区分“融贯目的-价值目的-效用目的”之三重审查基准(如图1所示)。

(图略)

图1我国地方性法规的审查基准

其三,这种审查基准的分层结构与我国人大的权力结构及制度实践密切相关。

根据我国宪法及组织法的相关规范,各级人大皆为本级行政区域内的民意代表机关,上下级人大并非科层制隶属,而是监督和指导关系。在开展审查活动时,出于对地方人大决策权能的尊重,作为中央立法者的审查机关必然倾向于介入与自身关联性较强的事;对地方属性较强的事务,则会倾向于较弱的干预。地方性法规合目的性审查基准的分层也由此而来。与此同时,审查基准的演化逻辑以相应公权力延伸为主线,也是制度尚未稳定时代人大监督权能逐渐发展壮大的体现。从我国备案审查工作的历史来看,尽管宪法和法律对备案审查制度早有规范,但从过去的“鸭子浮水”到如今主动公开审查案例,也不过是近五年才出现的变化。当前在审查实践中不断彰显的立法监督权能,正伴随着全国人大常委会自身发展壮大的历史进程,呈现从弱至强的蜕变,同时,“一个国家机关的权力范围是以功能所确定的权力核心领域向外延伸的”。[43]全国人大及其常委会立法监督权能的运用,亦是以宪法和法律赋予的核心事务权能为起点,逐渐扩展并固化其权能边界。因此,作为审查权力应用的具体结果,与犹在不断强化自身存在的监督权能相应的是,展现审查基准的审查案例实践也必然呈现出由自身向外延拓展的样态,更直观地展示出一种权力的逻辑。

(二)审查基准各层次的内部展开

由我国审查案例中总结出的审查基准,基于我国人大权力结构的分层逻辑,在具体运用时其内部也有相应的展开步骤,这种展开基本遵循着“事项-目的-相符程度”的逻辑顺序结构。在全国人大常委会法工委公布的审查案例中,同样可以发现这一清晰的展开逻辑。以下笔者将以案例实践为中心,分析地方性法规审查基准的内部展开。

其一,事项发现。审查基准的运用,首先需要对被审查法规所涉事项进行发现和确定。寻找并判断立法所涉事项或基本权利的类型,方可进一步确定审查活动所应选取的基准分层,以衡量审查机关的介入程度与审查强度。实践中审查基准运用,多从事项发现开始。例如,在对《某某市推进国际航运中心建设条例》的审查中,审查机关首先判断“设立进境和出境免税购物商店的事项属于国家事权”, [44]而后再行研判规范是否逾矩。此外,尽管事项发现是审查基准运用的首步,但并非审查活动的第一步骤。根据《立法法》和《工作办法》,审查活动需首先基于合宪性、政治性、合法性与适当性等四项标准所描绘之审查具体情形启动,进而审查机关才会运用审查基准,以分析立法“抵触”或“不适当”的严重程度,并确定开展审查的强度。

其二,目的发现。《工作办法》第27条规定:“发现法规、司法解释的规定可能存在本办法第三章第三节规定情形的,应当函告制定机关,要求制定机关在一个月内作出说明并反馈意见。”在制度实践中,审查机关会通过这套内部沟通制度去探寻地方性法规中的制定机关目的,并基于事项类型探寻其链接的审查机关目的要求。例如,在2018年对《某某省村务公开条例》的审查中,审查机关将审查建议函告制定机关并要求说明情况,制定机关反馈表示:“该规定并不意味着取消……而只是立法技术上避免重复的一种安排。”[45]在发现制定机关目的后,审查机关会根据审查所涉事项,确立中央立法机关的目的追求。例如,在2018年对《某某市食品安全条例》的审查中,审查机关探寻了我国《食品安全法》35条不设置许可的立法目的,指出其“主要是考虑到食用农产品经营主体多为农民或小、散经营者,很难通过实行许可管理”。[46]

其三,符合程度判断。在确定了制定机关立法目的与审查机关目的要求后,审查机关将对两者的符合程度进行评判,以确定相应立法是否逾矩,并分析其立法目的之偏离程度。例如,在前述对《某某市食品安全条例》的审查中,审查机关基于强化食品安全保障的目的,指出:《条例》规定的生猪产品……的经营主体多为农产品批发交易市场、标准化菜市场等,具有一定规模,设置许可有助于安全管理……(尽管增设了上位法未有之行政许可), (但)符合食品安全法的立法精神。”[47]此外,这种符合程度判断,不仅是制定机关立法目的与上位法目的之间的直接对照,而且基于了不同审查基准的目的区分,使用着不同的符合程度判断工具。譬如在考察规则设计的效用目的审查中,审查机关便是“在上位法的框架内针对下位法的立法裁量是否适当进行审查”。[48]

应当指出,完整的审查基准运用除前述三个内部展开步骤外,还应包括第四个步骤,即根据前述审查判断选取强度不同的处理方式。然而,从已有的审查实践案例来看,尽管《备案审查工作办法》已经规范了“沟通要求修改或废止”、“书面审查研究意见”、“发函督促或约谈”以及“撤销”等不同程度的处理方式,但审查机关尚未对相应处理方式的使用做强度上的有效区分。这使得审查基准的运用尚存在缺憾。建立起一套能够刚柔并济、有机衔接的立法监督工作机制,不仅需要审查的类型化分层,而且有必要发现违法程度事实与监督手段强硬程度之间的联系。建议在未来的审查实践中,审查机关可基于审查基准判断得出的严重程度,选取强度对应的不同处理方式。

注释:

[1]郭立:《习近平对地方人大及其常委会工作作出重要指示》, http://hffgb8da298a5b84341c5s5fbwqwovp0vq6qnb.ffhb.libproxy.ruc.edu.cn/lgpage/detail/index.html? id=1115176978504863024, 2019年10月22日访问。

[2]苗连营:《立法法重心的位移:从权限划分到立法监督》,载《学术交流》2015年第4期。

[3]参7见4程庆栋:《论适当性审查:以地方性法规为对象》,载《政治与法律》2018年第3期。

[4]参见朱宁宁:《将备案审查由“重器”打造成“利器”》,载《法制日报》2019年12月17日,第5版。

[5]参见朱宁宁:《全国人大常委会法工委相关部门研究起草备案审查工作规定聚焦规范性文件备案审查关键问题》,载《法制日报》2018年10月18日,第10版。

[6]参见全国人大常委会法工委法规备案审查室:《<法规、司法解释备案审查工作办法>导读》,中国民主法制出版社2020年版,第100页。

[7]习近平:《决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》,载《人民日报》2017年10月28日,001版。

[8]参见何永红:《基本权利限制的宪法审查:以审査基准及其类型化为焦点》,法律出版社2009年版,第151页;欧爱民:《宪法实践的技术路径研究:以违宪审查为中心》,法律出版社2007年版,第6-9页。

[9]参见李云霖:《论人大监督规范性文件之审查基准》,载《政治与法律》2014年第12期、庞凌:《论省级人大常委会对设区的市地方性法规批准制度中的审查范围和标准问题》,载《江苏社会科学》2017年第6期。

[10]参见汪进元:《宪法个案解释基准的证成逻辑及其法律控制》,载《中国法学》2016年第6期。

[11]参见江国华、梅扬、曹榕:《授权立法决定的性质及其合宪性审查基准》,载《学习与实践》2018年第5期。

[12]参见杨登杰:《执中行权的宪法比例原则——兼与美国多元审查基准比较》,载《中外法学》2015年第2期。

[13]参见欧爱民:《论基本权利保障的技术方案——基于数学思维的分析框架》,载《法制与社会发展》2010年第2期。

[14]此柔性纠正机制也称“支持型监督”,是指审查机关通过内部沟通促使原制定机关自行纠正问题法规。参见马岭:《我国规范性法律文件的备案审查制度》,载《财经法学》2016年第3期。

[15]“黑箱”是指对于某些认识的客体,因受客观条件的限制只能从外部观测其外在表现结果,而无法理解其内部的构造及机理。参见武建峰:《认知生成主义的哲学研究》,科学出版社2017年版,第114页。

[16]李丽:《违宪审查:树立宪法的最高权威——纪念82宪法实施30周年(下)》,载《中国青年报》2012年10月18日,第1版。

[17]沈春耀:《全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会关于十二届全国人大以来暨2017年备案审查工作情况的报告》,载《中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会公报》2018年第1期。

[18]刘松山:《备案审查、合宪性审查和宪法监督需要研究解决的若干重要问题》,载《中国法律评论》2018年第4期。

[19]“审查基准”作为法律术语一词最初源于日本宪法学者在讨论相应问题的翻译,后这一概念传入了我国台湾地区,也使“审查基准”这种法学概念逐渐为我国学界所接受和沿用,但至今这一概念未见于我国法律规范。参见胡锦光:《违宪审查比较研究》,中国人民大学出版社2006年版,第110页。

[20]Gonzales v. Raich, 545 U. S.1(2005).

[21]参见陈鹏:《合宪性审查中的立法事实认定》,载《法学家》2016年第6期。

[22]BVerf GE 39, 210(230)Mühlenstrukturgesetz.

[23]Bverf G, 2 Bv F 2/98(345, 346).

[24]See The Christian Institute and others (Appellants) v The Lord Advocate (Respondent)(Scotland)[2016]UKSC 51.

[25]Devolution and The Supreme Court 20 Years On Scottish Public Law Group 2018, Edinburgh Lady Hale, President of The Supreme Court 14June 20182018.

[26]Salvesen v Riddell & Anor, Lord Advocate intervening [2013]UKSC 2224.

[27]该案中,美国联邦最高法院作出了合理性审查,认为威廉姆森县尚未对规划分区做出最终行政决定,

不宜在此时判决赔偿,从而将此案发回下级法院。Williamson County Regional Planning Commission v. Hamilton Bank of Johnson City 473 US 172(1985).

[28]参见周旺生:《立法学》,法律出版社2009年版,第351-352页。

[29]乔晓阳主编:《中华人民共和国立法法导读与释义》,中国民主法制出版社2015年版,第300页。

[30]裴洪辉:《合规律性与合目的性:科学立法原则的法理基础》,载《政治与法律》2018年第10期。

[31]《关于潘洪斌对<杭州市道路交通安全管理条例>提出的审查建议的复函》(法工备函[2016]6号)。

[32][古希腊]柏拉图:《法律篇》,张智仁、何勤华译,上海人民出版社2001年版,第6页。

[33]参见前注[17],沈春耀文。

[34]陈菲、杨维汉:《地方著名商标立法“不合时宜”将被全面清理》, http://hffgb6be3085e87254f3bh5fbwqwovp0vq6qnb.ffhb.libproxy.ruc.edu.cn//politics/2017-11/13/c_1121948221.htm, 2019年7月12日访问。

[35]邢丙银:《全国人大常委会审查地方计生条例:建议修改超生就辞退规定》, http://www. Thepaper.cn/news Detail_forward _1839411, 2019年6月10日访问。

[36]2015年修正后的我国《人口与计划生育法》第42条规定,超生人员,是国家工作人员的,应当依法给予行政处分;其他人员还应当由其所在单位或者组织给予纪律处分。根据2005年《公务员法》第56条,处分分为警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。因此地方人口与计划生育条例规定的“开除”或“辞退”完全可以囊括在“纪律处分”的语义范围内。从规范性来看,地方性法规与国家法并不直接冲突。

[37]《上海市食品安全条例》对从事家畜产品规模化销售设定了行政许可,对未按规定处理变质或者超过保质期的食品及食品添加剂的行为设定了行政处罚,对从事食品和食用农产品贮存、运输服务的经营者未按规定备案的行为设定了行政处罚。审查机关认为,针对从事家畜产品规模化销售设定行政许可,不违背我国《食品安全法》的立法精神和原则;针对上述两种行为设定行政处罚,属于地方适应新情况新需要作出的带有创制性的规定,应当允许探索。参见沈春耀:《全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会关于2019年备案审查工作情况的报告》,载《中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会公报》2020年第1期。

[38]《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》,人民出版社2019年版,第17页。

[39]庄岸:《备案审查制:人大常委会集中发布5起审查建议案例有何深意》, http://hffgbd07c05b42549478es5fbwqwovp0vq6qnb.ffhb.libproxy.ruc.edu.cn/news Detail_forward_1915005, 2019年6月10日访问。

[40]乔晓阳主编:《中华人民共和国立法法讲话》,中国民主法制出版社2008年版,第247页。

[41]党的十九届四中全会决定指出,要“适当加强中央在知识产权保护、养老保险、跨区域生态环境保护等方面的事权”。参见《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》,人民出版社2019年版,第18页。

[42]沈春耀:《适应全面依法治国新形势进一步加强和改进立法工作——在第二十三次全国地方立法工作座谈会上的讲话》,载《地方立法研究》2017年第6期。

[43]参见张翔:《我国国家权力配置原则的功能主义解释》,载《中外法学》2018年第2期。

[44]全国人大常委会法制工作委员会法规备案审查室:《规范性文件备案审查案例选编》,中国民主法制出版社2020年版,第61页。

[45]同上注,全国人大常委会法制工作委员会法规备案审查室书,第21页。

[46]同前注[44],全国人大常委会法制工作委员会法规备案审查室书,第27页。

[47]同前注[44],全国人大常委会法制工作委员会法规备案审查室书,第27-28页。

[48]王锴:《合宪性、合法性、适当性审查的区别与联系》,载《中国法学》2019年第1期。

作者简介:周宇骏,湖南大学法学院助理教授,法学博士。

文章来源:《政治与法律》2021年第3期。