陈征:宪法中的禁止保护不足原则——兼与比例原则对比论证

陈征摘要: 针对基本权利国家保护义务的履行,应适用禁止保护不足原则审查立法者采取的保护方案是否达到了宪法要求。禁止保护不足原则与比例原则在结构上不具备对称性,仿照比例原则建构禁止保护不足原则并不可行。无论是否存在基本权利冲突,禁止保护不足原则均只对立法者提出最低保护要求,只要立法者的不作为对被保护人而言具有期待可能性,立法者就不违反禁止保护不足原则。判断期待可能性应综合考量多项因素,并在现代科学和技术认知的基础上,以当前社会个体的通常接受度和容忍度为标准。当涉及基本权利冲突时,在比例原则与禁止保护不足原则的双向约束下,立法者仍然享有一定的决策空间。较之比例原则,禁止保护不足原则留给立法者的决策空间通常更大。

关键词: 禁止保护不足原则 比例原则 国家保护义务 期待可能性 基本权利

引言

随着宪法基本权利理论的发展,基本权利的防御权功能已经深入人心。晚近以来,随着我国社会的变迁,国家相对社会个体而言早已不再是唯一的强势力量。除公权力主体外,其他社会主体,尤其是在社会和市场中处于强势地位的私主体,同样可能威胁或侵犯公民的基本权利,这已成为亟待解决的基本权利保障难题。[1]传统理论认为,禁止私人间的权利侵犯与宪法并无关联,仅涉及在法律层面采取保护措施;宪法的任务,仅限于通过限制公权力的滥用,维持公权力与个体权利之间的整体平衡。[2]与此相应,有关基本权利的研究,多以个人权利和国家权力的二元对立为理论前提,较少关心二者之间的其他关系。[3]然而,作为一部社会主义宪法,我国宪法并不片面怀疑国家权力,而是同时强调国家权力对保障个人权利的积极作用。在此意义上,传统的基本权利理论不仅无法适应社会的发展变化,也难以满足我国宪法对国家权力提出的要求。

近些年,我国宪法学界对于基本权利保护义务功能的讨论日渐增多,[4]基本权利功能体系得以拓展。依照保护义务理论,既然宪法规定基本权利的最根本目的是真正实现公民的自由和平等,当公民权利遭受第三人侵害时,国家就有义务采取积极有效的保护措施,且这一义务首要约束立法机关。[5]例如,我国刑法第246条规定了侮辱罪和诽谤罪,其实质是通过限制第三人的言论自由来保护公民的名誉权,涉及基本权利冲突问题。[6]假如刑法中不存在该条款,立法者对名誉权主体采取的保护措施就可能是不充分的,此种立法不作为是否违反宪法上的人格尊严条款,需要结合基本权利的保护义务功能具体分析。若立法者采取了过度保护名誉权的措施,不正当限制了第三人的言论自由,就有可能构成对第三人言论自由的侵害,此时便涉及对基本权利防御权功能的讨论。在防御权问题上,应适用比例原则判断立法者是否过度限制了言论自由。目前学界对比例原则的研究已是蔚为大观。[7]然而,在保护义务方面,如何判断立法者对名誉权的保护措施是否达到了宪法要求,能否仿照比例原则建构出一项新原则,以及如何确定这一原则的适用标准等问题,尚未得到充分讨论。

为审查立法者履行的保护义务是否达到了宪法要求,德国学者在1980年首次提出了“禁止保护不足”的概念。[8]在1993年德国联邦宪法法院作出的第二次堕胎案判决中,禁止保护不足原则首次被司法机关予以适用。[9]该案中,法院认定堕胎行为涉及父母的自主决定权与胎儿生命权的冲突,认为只有当立法者通过制定刑法从原则上禁止堕胎时,方可满足禁止保护不足原则的要求,充分有效地履行对胎儿生命权的保护义务。遗憾的是,德国联邦宪法法院并未阐明禁止保护不足原则的内涵和适用标准,[10]而德国学界的相关讨论同样较为匮乏。在我国,王锴、[11]郑贤君、[12]李海平[13]等学者都曾在论文中顺带提及禁止保护不足原则,但未对该原则的内涵、宪法地位和适用标准等加以深究。总的来看,禁止保护不足原则作为一个概念,已被越来越多的学者所接受,但专门针对该原则的学理研究还有待展开。鉴此,本文将对禁止保护不足原则作为一项宪法原则的正当性进行论证,并尝试为其建构具体的适用标准,以期引发学界更多关注和讨论。

一、禁止保护不足原则作为宪法原则的正当性

适用禁止保护不足原则的首要前提是明确其基本内涵,并对其作为一项宪法原则的正当性进行论证。该原则要在我国宪法上具有正当性,至少应满足两个前提:其一,可以从我国宪法文本中探寻出该原则的规范依据;其二,该原则具有独立存在的必要性,即其功能无法被其他原则的功能涵盖。

(一)禁止保护不足原则的内涵

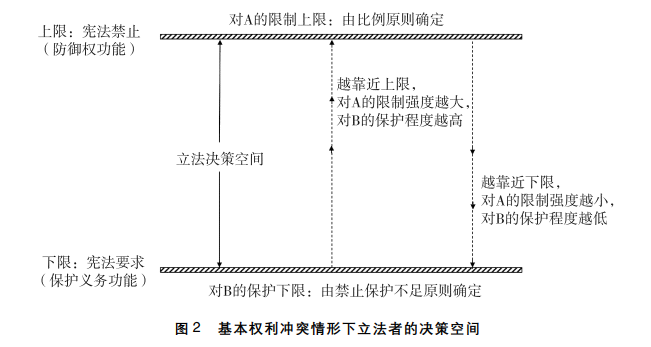

在合宪性审查中,适用比例原则审查的是立法对公民基本权利的限制是否过度,适用禁止保护不足原则审查的则是立法对公民基本权利的保护是否不足。前者是宪法给立法者划定的基本权利限制上限,而后者是宪法给立法者划定的基本权利保护下限。在存在基本权利冲突的场合,立法者为保护一方主体基本权利而采取的措施,构成对另一方主体基本权利的限制。此时,立法者受到比例原则和禁止保护不足原则的双向约束,即立法保护不得超出比例原则划定的上限,但又必须达到禁止保护不足原则划定的下限。

比例原则和禁止保护不足原则在内涵上看似具有可比性,但在内在结构方面存在本质区别。比例原则涉及目标与手段之间的关系,此处的目标是指立法者自己设定的目标而非宪法要求立法者设定的目标。虽然比例原则是一项宪法原则,其审查的立法目标和手段却未必出自宪法的要求。比例原则仅要求立法者设定的目标和采取的手段在宪法上具有正当性,但所谓正当的目标和手段并不局限于宪法的要求,而是可以包括一切不被宪法禁止的目标和手段。在立法者的决策空间内,往往存在大量既未被宪法要求又不被宪法禁止的目标和手段。即使立法所追求的目标是宪法所要求的,比例原则仍然在目标实现程度上给立法者留出了决策空间,立法者有选择实现某一目标的自由,也有决定这一目标实现程度的自由。[14]例如,在关于堕胎的立法问题上,虽然保护胎儿生命是宪法设定的目标,但在适用比例原则审查立法者对胎儿的保护措施是否构成对父母自主决定权的过度限制时,应当尊重立法者选择目标实现程度的自由,即立法者可以选择在较低程度上实现目标(小幅降低堕胎率),或部分实现目标(明显降低堕胎率),甚至是最大化地实现目标(绝对禁止堕胎)。立法者在确定目标实现程度后,必要性原则仅要求从能够在此程度上实现目标的手段中,选择对父母自主决定权限制强度最小的一种。从本质上讲,比例原则涉及的目标与手段的关系,是指立法者设定的目标及其实现程度同立法者所选择的手段之间的关系。至于立法者所设定的目标实现程度及其实际效果能否达到宪法的要求,比例原则并不干涉。与之不同,禁止保护不足原则仅审查立法对基本权利的保护程度是否达到宪法的要求,其关心的只是立法目标的实现程度与宪法要求的保护程度之间的距离,而将实现目标的手段交给立法者自己决定。

当存在基本权利冲突时,禁止保护不足原则与比例原则共同约束立法者,比例原则给立法者留出的目标设定空间,将被禁止保护不足原则限缩。禁止保护不足原则依托于保护义务功能,保护基本权利的目标必然是宪法要求的。那些既不被宪法要求又不被宪法禁止的目标,无法落入立法者的目标设定空间。与此同时,保护基本权利这一目标的实现程度,也不再完全落入目标设定空间,其必须达到禁止保护不足原则要求的下限,否则将违反宪法。

当不存在基本权利冲突时,立法者履行对某一基本权利的保护义务,通常不会构成对其他基本权利的限制。例如,校园欺凌行为中,行为人实施的欺凌行为不受任何一项基本权利的保护。立法者为保护受害人而采取限制欺凌行为的措施,虽然限制了欺凌者的自由,但并未限制其自由权。在此,比例原则没有适用空间,立法者所采取的措施只需满足禁止保护不足原则的要求,即满足宪法划定的保护下限即可。

(二)禁止保护不足原则的宪法依据

我国宪法关于基本权利的规定蕴含了国家保护义务,最直接的体现就是“保护”一词的使用。“保护”一词出现在我国宪法总纲、基本权利、国家机构多个章节中,有“国家(的)保护”或“中华人民共和国保护”等多种搭配形式,这些条款均蕴含着对立法者履行保护义务的要求。例如,宪法第42条第2款规定:“国家通过各种途径,创造劳动就业条件,加强劳动保护,改善劳动条件,并在发展生产的基础上,提高劳动报酬和福利待遇。”其中的“加强劳动保护”,当然包括保护劳动者的权利不受作为雇主的私营企业的侵害。2004年宪法修正案将“国家尊重和保障人权”条款写入宪法第33条。由该条款可知,基本权利的实现并非单纯取决于公民能否防御来自国家的侵害。国家在“尊重人权”外,还必须积极保护公民的基本权利不受他人侵害,这是“保障人权”的重要意涵。[15]作为“公民的基本权利和义务”一章的统领性条款,第33条对整章内容发挥着辐射作用,使得每一项基本权利条款都至少兼备了防御权功能和保护义务功能。既然立法者对保护义务的履行应当体现于不同类型的部门法中,如通过刑法或民法在不同程度上保护公民的人身、财产等权利,通过劳动法保护劳动者相关权益不受企业侵害等,通过引入禁止保护不足原则指引立法者选择在适当的部门法领域履行保护义务并设计具体的保护方案,就具有必要性。[16]

禁止保护不足原则作为宪法原则的正当性更直接地体现在宪法第51条中。该条规定:“中华人民共和国公民在行使自由和权利的时候,不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法的自由和权利。”这一条文规定了公民行使基本权利的一般性界限。[17]虽然宪法明确了公民在行使自由和权利之时不得损害其他公民合法的自由和权利,但宪法对公民个体没有直接约束力。该条中“合法的”这一表述应被视为形成了宪法委托,其要求立法者为公民的自由和权利划定边界,超出这一边界的损害行为将被法律禁止。这就使立法者负担了为基本权利提供保护的义务。虽然立法者在划定“合法”与“违法”的边界时享有自由裁量空间,但该空间要受到宪法的约束。假设宪法对于立法者的保护义务不提出任何要求,仅从逻辑上讲,立法者可以认定第51条中的“其他公民”不享有任何“合法的自由和权利”,即完全尊重第三人的自由。这必然违背制宪者规定第51条的本意。如果说第33条“人权条款”中的“尊重人权”与第51条相结合可以导出比例原则,[18] “人权条款”中的“保障人权”则可以与第51条共同构成禁止保护不足原则的宪法规范依据。不论比例原则还是禁止保护不足原则缺位,第51条均无法发挥应有的作用。

(三)禁止保护不足原则独立存在的必要性

虽然宪法文本中存在禁止保护不足原则的规范依据,如果该原则所依托的保护义务功能可以被视为防御权功能的一种情形,依托于防御权而存在的比例原则,就可以涵盖依托于保护义务而存在的禁止保护不足原则。即使防御权功能无法涵盖保护义务功能,若比例原则在内涵和结构上可以涵盖禁止保护不足原则,比例原则便可以直接适用于对保护义务的审查,禁止保护不足原则在规范层面将同样没有独立存在的必要。此外,若可以通过扩展比例原则的内涵使其同时涵盖比例原则和禁止保护不足原则,两项原则将合并为一项原则得以适用,

禁止保护不足原则独立存在的必要性也会存在疑问。

1.保护义务功能无法被防御权功能涵盖

有学者认为,既然国家原则上禁止私力救济,当公民权利遭受第三人侵害时,国家就有义务提供保护;如果国家未提供应有的保护,则等同于国家主动侵害公民的基本权利,应将第三人的侵害行为归责于国家。[19]依上述观点,若法律未对公民的名誉权提供保护,第三人的侮辱和诽谤行为并不违法,则第三人对公民名誉权的侵害应当归责至国家,即等同于国家主动侵害公民名誉权。此时,公民可以针对国家的不作为进行防御,保护义务完全可以归入防御权范畴,对立法不作为的审查适用比例原则即可,禁止保护不足原则将不具备独立存在的意义。

然而,要求国家履行保护义务并不属于防御权的功能之一。国家垄断公权力也不意味着国家应对私人侵害公民权利的行为承担全部责任。首先,国家立法禁止私人之间的权利侵害,并在此范围内垄断行政和司法等权力的重要目的,正是为了履行保护义务,其不应反倒成为否定保护义务的理由。国家的积极作为需要耗费大量人力、物力和财力,国家不可能随时随地对社会上发生了的或即将发生的全部问题均保持高度关注,更不用说及时提供无微不至和滴水不漏的保护,这与国家通过不作为即可全面实现基本权利的防御权功能截然不同。其次,国家与私人的侵害行为也有着本质区别。私人的侵害行为在多数情况下具有可回避性,只是不同侵害行为的可回避性程度不同;国家侵害行为往往具有垄断性和强制性。正基于此,防御权功能并不考量国家的侵害行为对基本权利主体而言是否以及在何种程度上具有可回避性,也不考量基本权利主体自我保护的可能性,保护义务功能却不同。当发生私人侵害时,如果公民在无需承受较大负担的情况下愿意且能够进行自我保护,国家原则上就不必采取保护措施,此时将第三人侵害归责于国家并不合理。

2.禁止保护不足原则的内涵不能被比例原则涵盖

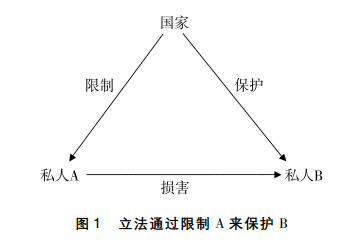

国家保护义务可能存在于基本权利冲突的情形中,也可能存在于无基本权利冲突的情形中,仅当存在基本权利冲突时,禁止保护不足原则与比例原则才应同时适用。讨论禁止保护不足原则的内涵能否被比例原则所涵盖,应当针对存在基本权利冲突的情形展开(如图1所示)。当私人A行使自由损害私人B的基本权利时,立法者对B的过度保护可能导致对A的不当限制,对A的过度纵容可能导致对B的保护不足,立法方案的选择需要同时遵守比例原则和禁止保护不足原则。比例原则旨在确保立法者对A的限制不过度,这是对A行使自由的必要尊重;禁止保护不足原则旨在确保立法者对B的保护达到基本要求,这是对B的基本权利的必要保障。如果在个案中,比例原则给立法者划定的限制A的边界与禁止保护不足原则划定的保护B的边界始终一致,那么禁止保护不足原则可以被比例原则所涵盖;若两项原则给立法者划定的边界并非总是相同,则无法否定禁止保护不足原则独立存在的意义。

在解决基本权利冲突问题时,适用禁止保护不足原则界定的是国家对公民基本权利保护的最低限度,而适用比例原则界定的是该保护措施对第三人基本权利限制的最高限度(如图2所示)。有学者认为,此处的最低限度与最高限度的边界完全重合,此种观点可称为重合说。例如,德国学者毛雷尔提出,在履行保护义务时,保护措施必然意味着对第三人自由的限制,因而比例原则已为立法者划定了行为界限;在达到该界限前,立法者受到禁止保护不足原则的约束,要求立法者在不违反比例原则的情况下,尽可能采取充分有效的保护措施。在此,维护下限的禁止保护不足原则与维护上限的比例原则重合,比例原则应优先适用。[20]施特恩认为,在基本权利产生冲突时,应优先适用比例原则,比例原则不仅涉及限制的最高限度,也涉及保护的最低限度。[21]例如,在有关堕胎的立法问题上,立法者对胎儿生命权的保护方案不得对父母双方的自主决定权构成过度限制,这是比例原则给立法者划定的上限。依据重合说,这一界限也是对胎儿生命权履行保护义务应达到的边界,即仅当立法者采取的措施达到这一边界时,方可认定其履行了宪法的保护义务。假设上述观点是正确的,至少在基本权利冲突的情形中,禁止保护不足原则将不具备独立存在的必要性。

笔者认为,在基本权利冲突的情形中,比例原则和禁止保护不足原则从相反的两个方向对立法者构成约束,但并不意味着立法者没有任何决策空间。宪法秩序属于一种框架秩序。被宪法要求的,立法者必须作为;被宪法禁止的,立法者不得作为。除此之外,尚有既不被宪法要求又不被宪法禁止的地带,这便是两项原则约束下立法者拥有的决策空间。禁止保护不足原则给立法者划定的保护下限与比例原则划定的限制上限,不可能始终重合。否则,立法者将无法实施必要的立法和修法活动。仅当存在极端情形,如禁止保护不足原则对立法者的保护方案提出极高要求,立法者的决策空间才可能被限缩至零。

与重合说不同,德国学者海恩认为,既然比例原则中的适合性原则要求立法者选择的保护手段必须有助于实现保护目标,而必要性原则又要求在相同有效的手段中选择对基本权利限制强度最小的手段,那么无效的保护手段已经被比例原则排除在外,目的有效性已经是比例原则的内在要求;既然禁止保护不足原则正是要求国家采取有效的保护方案,那么比例原则已经涵盖了禁止保护不足原则的内涵。[22]然而,比例原则仅涉及立法者自身设定的目标与其选择的手段之间的关系,要求在同样可以达到立法者所设定目标的手段中选择最柔性的一种。至于立法目标的实现程度是否达到宪法要求,比例原则并不涉及。禁止保护不足原则存在的意义,正是审查立法保护的程度是否达到了宪法划定的下限。换言之,比例原则中的目标有效性所涉及的“效果”是立法者设定的效果,并非宪法要求的效果,因而比例原则无法涵盖禁止保护不足原则。

上述分析均以存在基本权利冲突为前提。如果第三人的自由不受任何一项基本权利的保护,无论立法者采取的保护措施对行为人自由的限制有多强,均不涉及防御权功能,也就不可能适用比例原则,更不可能通过比例原则划定禁止保护不足原则的界限。

3.禁止保护不足原则不能与比例原则合并为一项新原则

在基本权利冲突的情形中,立法者在保护一方基本权利的同时应当兼顾另一方的自由,但这并不意味着比例原则与禁止保护不足原则可以合并为一项内涵更为丰富的原则。若扩展比例原则的内涵,使其包含对立法保护效果的审查,无论防御权面向还是保护义务面向,均只能适用扩展后的新原则,这就必然会带来一系列问题。第一,当不存在基本权利冲突时,立法者原本仅受到禁止保护不足原则的约束,合宪性审查主体仅需审查立法保护的效果是否达到了宪法的要求。一旦适用了内涵更为宽泛的新原则,立法者除了需要考量立法保护方案的效果,还需要对立法手段与立法目标之间的关系进行考量,审查是否过度限制了本不属于基本权利保护范围的行为。这不仅会给合宪性审查工作带来不必要的负担,也会不当限缩立法决策空间。即使在基本权利冲突的情形中,提出主张的基本权利主体也只是其中一方,要么是防御权一方主体,要么是保护义务一方主体。为减轻合宪性审查主体的负担,进行审查时,原则上只需视提出主体的不同而适用比例原则和禁止保护不足原则中的一项即可,无需考虑未提出权利主张的一方。第二,两项原则依托的基本权利功能不同。防御权始终是基本权利的首要功能,保护义务和防御权相比处于次要地位。如果两项原则在个案中合并为一项新原则,将无法顾及两种基本权利功能的位阶差异。总之,扩展比例原则的内涵会导致比例原则不堪重负,在一定程度上背离限制国家权力和尊重公民权利的初衷。禁止保护不足原则诚有独立存在的必要。

二、仿照比例原则建构禁止保护不足原则不可行

如果禁止保护不足原则可以像比例原则那样分解为若干子原则,其适用步骤就会更加明确且具有可操作性,那么能否仿照比例原则对禁止保护不足原则进行建构?有德国学者认为,比例原则明确了国家作为的最高限度,而禁止保护不足原则设定了国家不作为的最低限度,两项原则从两个相反的方向对立法者形成约束,两项原则也就必然具有对称性,故应根据比例原则的子原则反向推导禁止保护不足原则的子原则,这一观点可被称为对称说。[23]我国也有学者倾向认同对称说,王锴就曾指出,比例原则又被称为过度禁止,而不足禁止是过度禁止的对立概念。[24]鉴于此种学说具有一定代表性,下文专门就此展开讨论。

比例原则的四项子原则分别为目标正当性原则、适合性原则、必要性原则和狭义比例原则。依对称说,禁止保护不足原则的适用应与比例原则一样包括四个分析步骤。稍有不同的是,适用比例原则时,可直接针对立法者限制基本权利的措施进行审查,禁止保护不足原则的适用则要分为两种模式:第一种模式的审查对象是立法者的作为,即已经采取的保护措施,这与比例原则的审查对象完全相同;第二种模式的审查对象是立法者的不作为,即针对立法者未采取(更多)保护措施进行审查。仍以堕胎的立法问题为例,假设德国刑法并未在原则上禁止堕胎,而只规定在特定情况下限制父母的自主决定权,此类既有规定就属于立法者已经采取的对胎儿生命权的保护措施。第一种模式中,禁止保护不足原则在整体上将这些规定视为审查对象,这与比例原则的审查对象一样,均是立法者已经采取的措施。只不过,适用禁止保护不足原则审查的,是这些措施对胎儿生命权的保护是否达到宪法的保护下限要求;适用比例原则审查的,是这些措施是否构成对父母自主决定权的过度限制。与此同时,德国刑法未在原则上禁止堕胎,构成立法者的(部分)不作为,在第二种模式中,禁止保护不足原则将此种不作为视为审查对象。

(一)将立法者的作为视为审查对象及其存在的问题

对应于比例原则的四步分析,在审查立法者的作为时,按对称说建构的禁止保护不足原则,同样可以分解为四个子原则。[25]它们分别是:(1)目标正当性原则。在比例原则中,目标正当性原则仅需审查立法者确立的目标是否被宪法允许。与之不同,基本权利的保护义务功能要求国家履行积极的作为义务。若将立法者的作为视为审查对象,目标正当性审查不能仅满足于立法目的被宪法允许,其还要求立法采取保护措施的目的必须是宪法所要求的。(2)适合性原则。禁止保护不足原则中的适合性原则,要求立法者采取的保护措施应有助于实现保护目标。(3)有效性原则。在比例原则中,必要性原则要求立法者在同样能够实现目标的手段中,选择对基本权利限制强度最小的手段。既然禁止保护不足原则的功能是判断立法者的保护方案是否达到了宪法的要求,其第三个子原则就应与比例原则中的必要性原则相反,

即要求不得存在对冲突法益损害强度相同却更为有效的保护手段。相应地,这一子原则也不应称为必要性原则,而应称为有效性原则。(4)狭义禁止保护不足原则。该原则要求未(更多)保护的法益不得明显重要于与其对立的法益。

上述建构模式看似具有创见,实则经不住推敲。如果将立法者已经采取的保护措施视为审查对象,在立法者彻底未作为的情况下,审查对象将不存在,也就无法适用该模式展开分析。[26]此处也体现了禁止保护不足原则与比例原则在适用上的区别:当国家完全未作为时,不可能存在对基本权利的限制,比例原则自然不具备适用的空间;而在审查立法者是否履行了保护义务时,部分作为和完全不作为均可能违反保护义务,若仅将立法者的部分作为视为禁止保护不足原则的审查对象,则必然会忽视完全不作为的情形。不能简单认为立法者彻底不作为就必定违反保护义务,具体存在何种威胁才可要求国家采取保护措施,也应是适用禁止保护不足原则考量的问题。理论上讲,禁止保护不足原则的保护下限可达至允许立法者完全不作为,而该建构模式忽略了立法者完全不作为的情形。此外,防御权功能体现出对立法者作为的某种不信任,要求对其宪法正当性进行判断,而保护义务则体现出对立法者不作为的不信任,理应将这一不作为纳入审查范围。

在该模式基础上创设的四项子原则,也存在各自的问题。就目标正当性原则而言,立法者采取保护措施的目的,永远是保护受害人的基本权利,而这一目标必然是宪法的要求。立法目标和宪法目标只可能在实现程度上存在差别,如此建构的目标正当性原则基本不具备独立存在的意义。此外,该模式中的适合性原则与比例原则中的适合性原则并无差异。

有效性原则的要求是,不得存在对冲突法益损害强度相同却更为有效的手段。在基本权利冲突的情形中,更有效的保护方案通常涉及对第三人自由更多的限制。例如,在有关堕胎的立法中,对胎儿生命权更有效的保护方案,往往伴随着对父母自主决定权更多的限制,通常不存在限制强度相同却更有效的手段。即使立法者通过物质资助手段引导第三人的行为,也应被视为对公民自由的干预。更何况,这类手段通常会加重国家财政负担,而减轻国家的财政负担同样属于与保护目标冲突的法益。在此,有效性原则与比例原则中的必要性原则存在本质区别:必要性原则要求在同样能够实现目标的几种手段中,选择对基本权利限制强度最小的一种,国家往往可以通过不作为或少作为满足这一要求;有效性原则要求从对与保护目标冲突的法益损害强度相同的手段中,选择能最大化实现保护效果的一种,这往往也意味着对国家提出更多的作为义务,而更多的作为通常意味着更多的财政支出。当不存在基本权利冲突时,有效性原则的适用更不具备合理性。既然第三人的自由在此不受任何一项基本权利的保护,立法者根本无需顾及对这一自由的限制强度,禁止保护不足原则也不必要求立法者从相同限制强度的保护手段中进行选择,除了财政成本等因素,立法者此时仅需要考量保护强度。

狭义禁止保护不足原则,要求受到第三人威胁的法益不得明显重要于与其对立的法益。在此,对立的法益主要是指第三人的自由权,还可能包括减轻财政负担或保障其他公共利益。然而,立法者同时还受比例原则的约束。在不存在公共利益加入权衡的情况下,狭义比例原则要求立法者所保护的利益足够重要,进而可以使对第三人基本权利的限制正当化。与之不同,狭义禁止保护不足原则要求对第三人基本权利的尊重足够重要,以至于可以使未采取更多保护措施的做法正当化。在两原则的双向约束下,立法者几乎很难作出立法决策。如果有其他法益加入权衡,则问题更为严重。

(二)将立法者的(部分)不作为视为审查对象及其存在的问题

第二种模式将立法者的(部分)不作为视为审查对象。对应比例原则,该模式的分析同样分为目标正当性原则、适合性原则、有效性原则和狭义禁止保护不足原则四个步骤。[27]目标正当性原则要求立法者的(部分)不作为追求的目标具有正当性。例如,若德国刑法未在原则上禁止堕胎,而是规定在满足特定条件时堕胎合法,那么其对于胎儿生命权的保护就存在部分不作为,这部分不作为的主要目的是尊重父母的自主决定权。在此,目标正当性原则要求该目的在宪法上必须是正当的。适合性原则要求国家的(部分)不作为有助于实现这一目标,即立法者未对胎儿生命权提供更多的保护,必须有利于父母自主决定权的行使。有效性原则要求,在同样尊重父母自主决定权的保护方案中,立法者必须选择对保护胎儿生命权最有效的那一种方案。狭义禁止保护不足原则要求(部分)不作为所要实现的目标必须足够重要,以至于可以使(部分)不作为正当化。在堕胎立法的例子中,该原则要求父母的自主决定权必须足够重要,进而可以使立法者未更多保护胎儿生命权的做法正当化。

这一模式同样存在诸多不合理之处。关于目标正当性原则,如果仿照比例原则对其进行建构,那么审查对象应限于立法者的主观目的,不应包括客观上可能实现的利益,否则这一步分析不能称为目标正当性。然而,与立法者的作为必然具备目的性不同,立法者的(部分)不作为未必具有目的性。例如,对于一些新型权利,立法者可能根本没有意识到存在侵权风险,或根本没有发现客观上存在(进一步)作为的可能。即使立法者对于(部分)不作为具有主观目的,在基本权利冲突的情形中,这一目的通常也是尊重第三人的自由,而这一目的总会具备正当性。即使不存在基本权利冲突,(部分)不作为的目的也可能是减轻财政压力或者维护其他公共利益,这些目标同样具备宪法正当性。在国家不(更多)作为具备上述主观目的的情况下,适合性原则同样没有太大意义,立法者不采取(更多)保护措施,通常至少意味着对第三人自由的尊重或节约财政支出。有效性原则和狭义禁止保护不足原则的要求,与第一种模式基本重合,因而均面临相似的问题。

(三)仿照比例原则的建构路径为何行不通

仿照比例原则反向建构禁止保护不足原则不可行。究其原因,两种模式均假设了两项原则具有对称性,但在深入剖析这两项原则的内部结构之后会发现,二者并不对称。比例原则涉及立法设定的目标与立法选择的手段之间的关系,而禁止保护不足原则涉及立法达成的目标与宪法要求的目标之间的关系,其并不像比例原则那样约束立法者在实现目标时选择手段的自由。与防御权要求国家不作为不同,保护义务要求国家积极作为。除了上文提及的不作为未必如作为那样具有目的性,二者还有其他本质区别。不作为的方式只有一种,而作为的方式往往多种多样,正如在刑法中,法律禁止杀人意味着禁止以任何方式杀人,而法律要求救人则意味着可以选择任何一种方式救人。[28]只要立法者采取的保护方案最终能够达到宪法所要求的保护程度,则可以认定立法者履行了保护义务。如果宪法要求立法者只得选择某些特定的保护方案,如要求在对基本权利损害强度相同的情况下提供最大化保护,或者要求对保护的法益与损害的法益进行权衡,那么将对立法的民主性构成威胁。结构上的不对称,导致禁止保护不足原则给立法者留出的决策空间明显更大,仿照比例原则来建构禁止保护不足原则在根本上行不通。

此外,如果立法者已经采取了保护措施,那么这一措施往往不是某一具体手段,而是一套整体保护方案。在适用比例原则针对防御权功能进行分析时,一旦发现某一法律规范不符合比例原则,则应直接认定立法者侵害了公民的基本权利。在适用禁止保护不足原则针对保护义务功能进行分析时,如果存在其他配套保护措施,某一保护性法律规范未达到禁止保护不足原则的要求,并不一定意味着立法者违反了保护义务,立法保护方案是否达到宪法要求取决于一系列法律规范的配套效果。[29]在此,现有某些保护性规定的立法目的或许不是履行相关的保护义务,而只是客观上起到了保护的效果。但是,禁止保护不足原则并不考虑立法者是否具有主观的保护目的,只要现有的整体保护方案在客观上达到了宪法要求,即可认定立法者履行了保护义务。这在某种意义上进一步否定了第一种模式对目标正当性的建构思路。不仅立法者的不(更多)作为可能根本不具备目的性,立法者在制定那些能够在客观上起到保护效果的规范时,或许同样不具备保护的主观目的。在建构禁止保护不足原则时,无论哪种模式都不应首先分析目标正当性,而仅应重视对客观保护效果的审查。

三、禁止保护不足原则中保护下限的确定

既然禁止保护不足原则不考虑目标与手段的关系,而仅关注立法的客观保护效果是否达到宪法的要求,建构禁止保护不足原则的第一步,就应是找到该原则在保护程度上给立法者划定的下限。

(一)禁止保护不足原则作为最低保护要求

无论是否存在基本权利冲突,禁止保护不足原则均只要求立法保护达到宪法所要求的最低标准。

第一,适用禁止保护不足原则通常审查的是立法者采取的预防措施,预防对象是尚未发生的侵害行为,对这类行为进行预测和评估的准确性极其不易把握,合宪性审查主体无法证明自己可以比立法者更为科学和准确地作出预测和评估。禁止保护不足原则只能确定一个目标实现程度,而将这一目标的实现方式和手段交给立法者来决定。较之比例原则,禁止保护不足原则应当给立法者留出更多决策空间。在科技飞速发展和社会复杂多变的时代,立法者采取的保护措施往往不是某一具体制度,而是一整套预防和保护方案。最终的方案取决于经济、政治和财政等诸多因素,确定方案的整个过程需要考虑诸多可能的手段,这是一个非常复杂的过程。民主立法的讨论蕴含着纠错机制,将这一过程交给民主审议更为合理。这不仅适用于基本权利冲突的情形,而且适用于无基本权利冲突的情形。针对基本权利冲突的情形,仍以有关堕胎的立法问题为例:刑法保护手段或许是最为彻底的,但未必是应当采取的唯一手段,通过立法为父母在生育期间和生育后的工作、居住和出行提供各种帮助,同样可以间接起到保护胎儿生命权的效果。立法者履行保护义务的方式远不局限于对第三人自由的直接限制。在某些情况下,对第三人履行给付义务,可能会在客观上发挥对受害人履行保护义务的作用,立法保护方案的复杂性可见一斑。针对无基本权利冲突的情形,再以校园欺凌为例:为了保护未成年人的相关权利不受侵害,立法保护方案可能涉及多方主体,内容上可能包括设置欺凌行为的处理程序、明确校方责任、规定与未成年人关系密切的主体的报告义务和其他职责等,可供立法者选择的保护方案同样也是复杂多样。

对保护方案进行预测和设计的复杂性,也能反映出禁止保护不足原则与比例原则的本质区别,即禁止保护不足原则不宜对立法者提出较高和较为具体的要求。立法作为民主审议的结果,可以通过制定新法或修法得到更改,而合宪性审查的结果一旦确定,原则上不宜改变。宪法确立了民主原则,宪法框架必然也要对民主立法给予尊重。即便在适用比例原则时也应当尊重立法者的决策空间,在适用禁止保护不足原则时则更应如此。

第二,除了防御权功能,基本权利还具有保护义务等若干功能,但一般认为,防御权是基本权利的首要功能。或许有学者认为,这一观点无法在宪法中找到依据,而完全是臆想出来的,

因为我国宪法明确将国家“尊重”和“保障”人权并列,意味着这两种功能并不存在位阶上的差别。然而,宪法基本权利体系蕴含着一个基本思想,即公民的基本权利虽有边界,但公民在行使基本权利时并不负有正当性论证义务;国家限制公民的基本权利必须经过正当性论证,哪怕限制基本权利的目的是保护其他公民的基本权利。这一基本思想也是防御权功能分析框架的基础。正因为此,宪法才要求国家限制基本权利必须符合法律保留、比例原则等宪法原则。同理,国家履行保护义务经常意味着对第三人自由权的限制,被保护人行使基本权利无需进行正当性论证,不等于国家保护这一基本权利同样无需正当性论证。如果防御权功能和保护义务功能的位阶相同,宪法的诸多基本思想、原则和理论将会被颠覆。虽然来自第三人的侵害在强度、紧迫性等方面,可能与国家侵害无异,但国家行为与私人行为仍然在垄断性、强制性、可回避性等方面存在本质区别。因此,防御来自公权力一方的侵害,始终应当是基本权利的首要功能。当存在基本权利冲突时,立法者已经受到比例原则所划定的限制上限的约束,立法空间已在一定程度上被压缩,若禁止保护不足原则给立法者划定的保护下限较高,立法空间将在两项原则的约束下受到极大限缩甚至不复存在。既然防御权应被视为基本权利的首要功能,保护义务功能相对次要,那么立法者的决策空间就不应在两项原则中间对称存在。较之比例原则,禁止保护不足原则留给立法者的决策空间通常更大。

综上,禁止保护不足原则给立法者留出的决策空间,原则上应当多于比例原则。立法者履行保护义务是为了实现已经被宪法所要求的目标,即保护公民的基本权利。就这一目标的实现程度而言,禁止保护不足原则应将下限划定为宪法容许的最低保护要求,而不应大幅度限缩比例原则给立法者留出的目标设定空间。这既能够使保护义务的功能得到发挥,又能给予民主立法以必要的尊重,是对宪法人权保障原则和民主原则进行权衡后得出的合理结论。

需要说明的是,禁止保护不足原则中的最低保护要求,与比例原则中的必要性原则所要求的最小限制手段,不具有可比性。第一,比例原则中对基本权利的最小限制手段,是立法者在设定了目标及其实现程度后,在相同有效手段中选择的最小限制手段。立法者可以在宪法框架内调整已经设定的目标或其实现程度,一旦作出调整,相同有效的最小限制手段也会随之变化。与之不同,禁止保护不足原则中的最低保护要求是宪法设定的门槛,这一门槛对于履行特定保护义务的立法者而言是固定不变的。第二,比例原则对限制手段提出“最小”要求,其首要目的在于尊重人权,体现了权利本位思想。禁止保护不足原则对保护措施提出“最低”要求,其首要目的是尊重民主立法。比例原则要求立法者在相同有效的手段中选择对基本权利限制强度最小的一种,而禁止保护不足原则却不要求立法者提供最大化的基本权利保护方案。

将禁止保护不足原则确定为宪法对立法者提出的最低保护要求,并不意味着禁止立法者采取更高强度的保护方案,立法者完全可以在权衡对立法益的前提下提高保护强度。在基本权利冲突的情形中,虽然立法者的决策空间并非在比例原则和禁止保护不足原则的中间对称存在,后者给立法者留出的空间通常更大,但这仅会对审查标准产生影响,并不要求立法者增加防御权的权重以更多尊重第三人的自由,也不会导致立法者在权衡基本权利冲突时失去平衡。立法者采取的保护方案不得超出比例原则的限制上限,否则将与第三人的防御权产生冲突,而最低保护要求仅意味着在达到禁止保护不足原则的保护下限的前提下,立法者采取的保护方案没有义务达到比例原则的限制上限。两项原则之间的空间,包含了整个符合宪法的法律秩序,其在很大程度上维护了宪法的框架秩序特征。

(二)被保护人的期待可能性

明确了禁止保护不足原则仅对立法者提出最低保护要求后,需要进一步分析的问题是,具体个案中如何确定宪法所容许的最低限度。与落实宪法中的国策条款不同,保护义务直接涉及公民的基本权利,在个案中确定禁止保护不足原则的保护下限要求,应结合被保护人的实际情况,即分析和审查立法者的不(更多)作为对于被保护人而言是否具有期待可能性。[30]这一方案在平衡保障人权和民主立法的同时,还能够尽可能考虑到个案中的各种特殊情形。

期待可能性理论已在刑法领域和宪法的比例原则中得到适用。在刑法领域,期待可能性是指,根据行为人在行为时的具体情况,能够期待其实施合法行为的可能性。[31]在此,不具备期待可能性属于一项责任阻却事由。在个案中适用期待可能性,需要考量个人在物质、家庭、信仰等方面的情况。该原则体现出刑法不强人所难,包容人性某些弱点的特征,阻止了那些忽视人之本能的苛求,符合以人为本的思想。正如大冢仁所言:“期待可能性正是想对在强有力的国家法律规范面前喘息不已的国民的脆弱人性倾注刑法的同情之泪的理论。”[32]

在宪法领域,期待可能性同样发挥着重要的作用,它指国家的某一作为或者不作为能否指待某一个体去接受和容忍。在比例原则的子原则中,狭义比例原则的适用属于最后一个分析步骤,其又可被细分为两个子步骤:第一,虽然限制基本权利以实现特定目的为必要,但不可导致其所损害的利益与所要保护或实现的利益之间明显不成比例;对公民基本权利限制的强度越大,所要实现的目标就必须具有越高的宪法价值。第二,限制基本权利的手段不得给基本权利主体带来过度负担,即对基本权利主体而言,必须具备期待可能性。将期待可能性的要求纳入狭义比例原则后,狭义比例原则不再仅考虑手段与目的之间的关系。手段是否符合该原则,还取决于其是否令基本权利主体无法接受和容忍。[33]在此,判断期待可能性时,不再要求进行法益权衡,而仅考虑基本权利主体自身的情况。也正因此,期待可能性可被视为尊重人权和维护公正的最后一道屏障。

禁止保护不足原则涉及立法者对公民基本权利保护的最低限度,同样应符合期待可能性的基本要求。比例原则考量的是,立法者限制基本权利的手段对于权利主体而言是否具备期待可能性,而禁止保护不足原则考量的应是立法者未采取(更多)保护措施,对于被保护人而言是否具有期待可能性。若不具备期待可能性,则立法保护程度无法达到禁止保护不足原则划定的保护下限,进而应被视为未履行保护义务。与对基本权利限制的衡量不同,衡量立法对基本权利的保护效果往往极为复杂。具体到存在何种危险才能引发保护义务,以及应提供何种程度的保护方案,除了应在适用期待可能性进行判断时给立法者留出一定的决策空间,对期待可能性的判断还必须具备可操作性,否则禁止保护不足原则无法对立法者发挥应有的效力。

四、禁止保护不足原则的适用标准

要明确禁止保护不足原则的适用标准,使该原则具备可操作性,还需明晰期待可能性的考量因素。在考量因素相同的情况下,考量主体的不同有可能导致考量结果不同,这便涉及期待可能性的考量视角问题。

(一)期待可能性的考量因素

要分析和判断未采取(更多)保护措施对被保护人而言是否具有期待可能性,需要考量很多因素,但基本权利的位阶并非考量因素之一。宪法本身并未将基本权利按重要性进行排序,在宪法文本中也不存在相关权衡依据,故基本权利之间的重要性权衡属于主观价值评判,应由代表人民的立法者去判断。例如,从规范层面上看,宪法对生命权提出的保护要求,未必总比隐私权、财产权等基本权利更高,但立法者通常会对生命权提供强度更高的保护方案,这是民主决定的结果,而非宪法的要求。如果从宪法层面带着某种价值取向去审查立法,很有可能构成对民主立法的不当干预。总体而言,期待可能性的考量因素应当包括以下方面。

其一,被保护人权利受到威胁或损害的强度。对于被保护人而言,其权利可能受到来自第三人不同方式、强度各异的威胁或损害。如果立法者针对一些强度不大的威胁或损害也提供高强度的保护方案,不仅会不必要地增加立法和执法成本,也可能违反比例原则而不正当限制第三人的基本权利。若损害的强度完全可以忽略不计,立法者可以不采取任何保护措施。对损害强度的判断包含对损害后果可逆转性的考量。某些损害后果可在短期内消除,而某些后果却永远无法弥补。例如,健康受到损害或许能够恢复,生命权受到侵害或者隐私被媒体曝光,相应的损害后果就很难逆转。

其二,被保护人权利受到威胁的紧迫性和遭受实际损害的可能性。若来自第三人的威胁十分紧迫且给被保护人带来实际损害的可能性极大,则立法者理应提高保护强度。例如,随着科技的飞速发展,人脸信息等个人信息被滥用的现象频繁发生,相关权利受保护的紧迫性毋庸置疑。人脸信息属于极为敏感的信息,滥用行为给权利主体带来实际损害的可能性极大。[34]依据这一考量因素,立法者应当及时采取保护措施且保护强度应适度提高。反之,如果威胁尚处遥不可及的状态,或者带来实际损害的可能性微乎其微,立法者则不必采取保护措施。

其三,第三人损害行为的可回避性以及被保护人自救的可能性。如果说,人脸信息被滥用在某些情况下还具有可回避性,堕胎、基因编辑婴儿这类行为所可能带来的危害,对被保护人而言则根本不可回避,立法者应当提高保护的强度。通常来说,当被保护人并非处于完全被动的状态,如可以通过契约等形式对第三人的侵害行为施加一定影响时,其回避甚至自救的可能性较大,立法者通常应选择在私法领域提供保护措施,尤其应对私法自治和契约自由给予充分的尊重。当然,立法者在此还应当充分考虑个案之间的差异。当行为人相对于被保护人处于某种明显优势的地位时,如行为人处于垄断地位,被保护人处于危困状态或者契约双方在信息方面处于明显不对等地位,被保护人往往很难回避侵害,此时立法者应当对契约自由进行必要的干预,避免契约达成的表面上的利益平衡掩盖实质上的利益不平衡。[35]

其四,既有保护措施发挥的效果,包括其发挥效果的可能性、程度、方式等因素。适用禁止保护不足原则,审查的就是立法保护效果与宪法要求的保护效果之间是否存在差距。在考量现有保护措施的效果时,并不考虑立法者是否具有主观保护目的。即使立法者根本没有保护的主观目的或根本没有意识到保护的必要性,只要既有制度规定可以在客观上发挥保护效果,也应将这一效果纳入期待可能性的考量范围。

禁止保护不足原则不干预立法者对保护手段的选择和对保护方案的设计,立法者的决策空间,首先体现为选择在公法还是私法领域提供保护的自由。综合权衡上述考量因素后,如果可以认定禁止保护不足原则给立法者提出了很高的要求,立法者通常应当通过制定刑法履行保护义务,正如德国联邦宪法法院在第二次堕胎案判决中明确要求的那样,立法者首先应制定刑法,从原则上禁止堕胎。该案中,法院并非认为生命权的位阶更高,而是认为任何限制生命权的行为都必然导致生命的灭失,正如堕胎必然意味着扼杀孕育中的生命,因而对生命权的保护方案只可能体现为一种整体上的保护,不可能存在部分保护一说。[36]如果适用本文建构的禁止保护不足原则,就本案而言,法院应当考量以下几方面因素:其一,生命权与自由权在遭受威胁的强度方面存在本质差别,

立法者对自由权可以实施部分保护的措施,但对生命权的保护要么采取整体上的保护,要么完全不保护;其二,堕胎行为对胎儿生命权的威胁几乎必然带来实际损害,威胁明显具有紧迫性,无意识的胎儿完全处于一种无知和无助的状态,根本不具备回避和自救的可能;其三,不同于限制自由,生命的灭失具有不可逆转的特征。综合权衡期待可能性的这些考量因素,可以认定,禁止保护不足原则的保护下限与比例原则的限制上限已非常接近,留给立法者的决策空间并不大。

除上述考量因素,判断期待可能性是否还应考量对立法益?例如,在保护胎儿生命权时,判断期待可能性是否应同时考量父母自主决定权所蕴含的法益?如果答案是肯定的,那么当父母自主决定权所蕴含的宪法价值不高时,就应提高期待可能性的门槛,即仅当立法者提供了较高强度的保护方案时,才可认定达到了禁止保护不足原则的要求,反之则应降低对保护方案的要求。笔者认为,将禁止保护不足原则视为最低保护要求,充分尊重了立法者的决策空间。如果考量期待可能性时还要对冲突的法益进行权衡,则又会出现参照比例原则建构禁止保护不足原则时遇到的问题,即两项原则的双向约束导致立法决策空间过于狭窄。当第三人的自由不属于任何一项基本权利的保护范围时,将对立法益纳入期待可能性的考量范围,可能会导致立法者只得选择最大化保护方案。诚然,立法者在选择保护措施时应考虑对立法益,保护措施不得对冲突的基本权利构成过度限制,同时也不得过度耗费公共财政,但这并不意味着应将这些因素纳入期待可能性的考量范围。禁止保护不足原则仅应将目光锁定被保护人,判断对其采取的保护措施是否达到了宪法的最低保护要求是其唯一任务。这与比例原则中的期待可能性考量具有一致性,即对立法益的重要性与其无关。

虽然期待可能性的考量因素不包括对立法益,若在不同基本权利主体之间存在期待可能性冲突,如立法者满足被保护人的期待可能性,将会导致行为人或者行为人之外其他人的期待可能性难以得到满足,则需要对不同主体的期待可能性进行权衡。有关堕胎的立法问题可能涉及权衡被保护人期待可能性与行为人期待可能性的情形。以保护胎儿的生命权为目的,通过立法绝对禁止堕胎,可能会导致胎儿母亲不具备期待可能性,尤其当分娩会导致胎儿母亲牺牲个人生命时,堕胎应例外被允许。在此,立法强制分娩会威胁到孕妇的生命权,意味着在防御权的面向上不具备期待可能性。然而,如果不考虑防御权面向,立法不禁止堕胎则对胎儿不具备期待可能性。优先考虑孕妇的生命权,体现了防御权的位阶高于保护义务。

德国联邦宪法法院判决的“施莱耶案”涉及权衡被保护人期待可能性与行为人之外其他人的期待可能性的情形。1977年,时任德国工业协会主席施莱耶被恐怖分子绑架,他们要求德国政府释放在监狱中服刑的十余名恐怖分子,以此作为交换人质的条件,否则将杀害人质。德国政府拒绝了恐怖分子的要求。施莱耶的家属以保护生命权为由,向德国联邦宪法法院提起宪法诉愿,但该请求最终没有得到支持。[37]虽然本案涉及的不是立法者的保护义务,而是政府的不作为问题,但两个问题在性质上具有相似性。法院在判决中指出,被恐怖分子劫持进而导致人质生命受到威胁的情形各式各样,国家应针对不同情形采取不同的保护措施,而无法预先通过立法作出规定;基本法的保护义务不只针对某一个体,而是针对全体公民。如果法院要求政府采取特定措施,恐怖分子就能够估测出国家对此类事件将作出何种反应,国家也将无法再对公民提供有效的保护。这意味着,保护施莱耶的生命权会导致无法有效保护其他公民的生命权,甚至可能导致此类事件大量发生,进而威胁更多公民的生命,而这对于那些生命受到潜在威胁的公民而言不具备期待可能性。德国联邦宪法法院在施莱耶的生命权与未来受到恐怖分子潜在威胁的公民生命权之间进行了权衡。与堕胎涉及防御权和保护义务的冲突不同,此案涉及保护义务与保护义务之间的冲突,相互冲突的保护义务均针对生命权,且不采取保护措施对双方均不具备期待可能性。最终,德国联邦宪法法院认为应优先考虑公共安全和受到恐怖分子潜在威胁的更多人的生命,并驳回了原告的请求。[38]虽然放弃保护人质的生命权,对人质而言通常不具备期待可能性,但在这一例外情形中,并不违反禁止保护不足原则。

(二)期待可能性的考量视角

面对同样的保护措施,即使期待可能性的考量因素相同,不同主体的主观感受也可能不同,会对期待可能性作出不同的判断。这一现象在考量威胁或损害强度、自救可能性等因素时,尤为常见。例如,在新型权利特别是个人信息和数据遭受滥用的问题上,不同人的感受可能不同。在一部分人看来,信息滥用属于高强度的侵权行为,而在另一部分人看来,这根本无关痛痒。再如,同样是面对校园欺凌行为,不同的未成年人采取回避和自救措施的可能性和程度往往不尽相同。期待可能性的判断不仅受时间、空间等客观环境因素的影响,而且与受害人个人的知识、经验、能力等主观因素密不可分。既然立法不可能因人而异地提供保护措施,究竟应以谁的判断作为标准来认定期待可能性?这就涉及对期待可能性考量视角的讨论。

关于期待可能性的考量视角,刑法学界一直以来都有争议。较有代表性的观点主要有行为人标准说、平均人标准说、国家标准说等。依据行为人标准说,应基于行为人的视角判断其在行为时是否具有期待可能性。依据平均人标准说,应将平均人置于行为人的位置上,考量其是否具有期待可能性。依据国家标准说,衡量期待可能性应以国家和法律秩序为标准。此外,还有一些综合了上述几种标准的观点,以及基于其中某一学说而衍生出来的观点。[39]

这些学说均有一定的合理性,但未必都适用于宪法领域中期待可能性的讨论。首先,刑法中的行为人标准说,在禁止保护不足原则中对应着被保护人标准说。然而,与刑法领域不同,作为禁止保护不足原则审查对象的法律规范并非针对个案而制定,且立法者在制定相关规范时,也不可能考虑到每一个案中被保护人的具体情况,这一考量视角不可能适用于判断宪法中的期待可能性。更何况,基本权利的主体资格,并不一定总是始于出生并终于死亡,生命权、继承权等基本权利可能在权利主体出生之前即已存在,而名誉权、隐私权等基本权利在权利主体死亡之后仍然可能继续发挥效力。如果基于被保护人的视角来判断,对于未出生或已死亡的基本权利主体而言,期待可能性将无法发挥应有作用。即使是已经出生且尚未死亡的基本权利主体,也未必能够意识到威胁和侵害的存在,如针对基因编辑婴儿行为,就无法以婴儿的个人感受来判断期待可能性。其次,刑法学上的国家标准说,也不适用于考量宪法层面的期待可能性。在宪法层面,适用期待可能性审查的对象就是法律本身,宪法首先约束的是国家法律秩序。如果以国家法律秩序作为标准判断期待可能性是否存在,禁止保护不足原则就很难真正对立法者构成约束。相较行为人标准说和国家标准说,平均人标准说与宪法层面的期待可能性明显更为契合。依据该说,应在现代科学和技术认知的基础上,以当前社会的通常接受度和容忍度为标准,客观理性地考量不(更多)作为对于被保护人而言是否具有期待可能性。这就意味着,在具体个案中,即使被保护人根本没有意识到威胁的存在,甚至被保护人尚未出生或已经死亡,合宪性审查主体也完全可以基于理性旁观者的视角,对立法者履行保护义务作出客观的评判。

结语

无论基于社会现实需求还是我国宪法给立法者提出的要求,基本权利的保护义务都应发挥越来越重要的作用。适用禁止保护不足原则来判断立法保护是否达到了宪法要求,具有重要的理论价值和现实意义,不仅有助于推动合宪性审查理论的进一步完善,也有利于更好地维护社会的公平正义。从某种意义上讲,基本权利的教义学就是立法形成空间的教义学。[40]在适用禁止保护不足原则时,既应当强调宪法对立法的指引,又应当认同宪法秩序要通过立法形成。将禁止保护不足原则作为宪法给立法者提出的最低保护要求,限于对被保护人期待可能性的审查,既能够确保基本权利的保护义务功能发挥应有作用,又能充分尊重民主立法。

Principle of Prohibiting Insufficient Protection in the Constitution

Author: Chen Zheng

Abstract: Regarding the fulfillment of the state obligation to protect fundamental rights, the principle of prohibiting insufficient protection should be applied to examine whether the protection plan adopted by legislators meets the constitutional requirements. There is no structural symmetry between the principle of prohibiting insufficient protection and the principle of proportionality, and it is not feasible to construct the former by imitating the latter. Regardless of whether there is a conflict of fundamental rights, the principle of prohibiting insufficient protection only puts forward the minimum protection requirements for legislators. As long as the (partial) legislative inaction is anticipated to be possible for the protected person, legislators will not violate this principle. In the determination of anticipated possibility, comprehensive consideration should be made of a number factors and, on the basis of modern scientific and technological cognition, the current normal level of acceptance and tolerance by social individuals should be taken as the standard. In the case of conflict of fundamental rights, legislators still have a certain decision-making space under the two-way constraint of the two principles. Compared with the principle of proportionality,

the principle of prohibiting insufficient protection usually leaves legislators with more decision-making space.

Keywords: principle of prohibiting insufficient protection; principle of proportionality; the state obligation of protection; anticipated possibility fundamental rights

注释:

[1]参见陈征:《基本权利的国家保护义务功能》,《法学研究》2008年第1期,第51页以下。

[2]参见林来梵:《宪法学讲义》,法律出版社2015年版,第60页;刘志刚:《宪法“私法”适用的法理分析》,《法学研究》2004年第2期,第41页。

[3]参见[德]鲁道夫·斯门德:《宪法与实在宪法》,曾韬译,商务印书馆2020年版,第120页。

[4]关于保护义务的讨论,参见郑贤君:《作为客观价值秩序的基本权——从德国法看基本权保障义务》,《法律科学》2006年第2期,第35页以下;魏迪:《基本权利的国家保护义务——以德、中两国为审视对象》,《当代法学》2007年第4期,第104页以下;龚向和、刘耀辉:《论国家对基本权利的保护义务》,《政治与法律》2009年第5期,第59页以下;谢立斌:《自由权的保护义务》,《比较法研究》2011年第1期,第35页以下;邓炜辉:《论社会权的国家保护义务:起源、体系结构及类型化》,《法商研究》2015年第5期,第13页以下;陈鹏:《论立法对基本权利的多元效应》,《法律科学》2016年第6期,第19页以下;黄宇骁:《论宪法基本权利对第三人无效力》,《清华法学》2018年第3期,第186页以下;王进文:《基本权国家保护义务的疏释与展开——理论溯源、规范实践与本土化建构》,《中国法律评论》2019年第4期,第106页以下。

[5]参见前引[1],陈征文,第52页。

[6]基本权利保护范围的界定会对基本权利冲突情形的认定产生影响。参见王锴:《基本权利保护范围的界定》,《法学研究》2020年第5期,第106页。

[7]关于宪法比例原则内涵与适用的研究,参见陈征:《论比例原则对立法权的约束及其界限》,《中国法学》2020年第3期,第146页以下;梅扬:《比例原则的适用范围与限度》,《法学研究》2020年第2期,第64页以下;范进学:《论宪法比例原则》,《比较法研究》2018年第5期,第106页以下;吴昱江:《试论比例原则在国家安全与言论自由平衡下的使用——以美国司法判例为鉴》,《政法论丛》2016年第3期,第42页以下;张翔:《机动车限行、财产权限制与比例原则》,《法学》2015年第2期,第11页以下;杨登杰:《执中行权的宪法比例原则——兼与美国多元审查基准比较》,《中外法学》2015年第2期,第367页以下;门中敬:《比例原则的宪法地位与规范依据——以宪法意义上的宽容理念为分析视角》,《法学论坛》2014年第5期,第94页以下。

[8]Gunnar Folke Schuppert, Funktionell-rechtliche Grenzen der Verfassungsinterpretation, Koenigstein 1980, S.14 f.

[9]BVerfGE 88,203.

[10]在该判决中,德国联邦宪法法院并未在实体层面明确指出禁止保护不足原则具体的适用标准,而仅在功能法意义上讨论了适用强度。适用标准体现为固定不变的步骤,类似于比例原则的四项子原则,适用强度则需要在适用标准的基础上,根据具体情况作出调整,涉及应以立法者还是审查者的认定、预测和评判为准的讨论,类似于比例原则的审查密度。即便在适用强度问题上,德国联邦宪法法院也没有形成统一做法。在若干涉及生命权的判决中,德国联邦宪法法院在审查保护义务时,采用了不同于第二次堕胎案判决的适用强度,认为原则上仅当公权力根本未采取任何保护措施,或者可以确定公权力采取的措施对于实现保护目标而言完全不适合或全然不充分时,才可以认定其违反保护义务。Vgl. BVerfGE 56,81;77,215;79,202.

[11]参见王锴:《婚姻、家庭的宪法保障——以我国宪法第49条为中心》,《法学评论》2013年第2期,第9页。

[12]参见郑贤君:《基本义务的双重性与司法审查》,《首都师范大学学报》2017年第4期,第64页。

[13]参见李海平:《论基本权利对社会公权力主体的直接效力》,《政治与法律》2018年第10期,第120页。

[14]参见前引[7],陈征文,第153页。

[15]参见韩大元:《宪法文本中“人权条款”的规范分析》,《法学家》2004年第4期,第12页。

[16]关于宪法基本权利能否以及如何在私法领域发挥效力的讨论,可参见王锴:《宪法与民法的关系论纲》,《中国法律评论》2019年第1期,第42页以下;前引[13],李海平文,第109页以下。

[17]公民行使基本权利的特别性界限规定,在我国宪法中也有不少。例如,宪法第36条第2款规定:“任何国家机关、社会团体和个人不得强制公民信仰宗教或者不信仰宗教,不得歧视信仰宗教的公民和不信仰宗教的公民”;第40条规定:“……任何组织或者个人不得以任何理由侵犯公民的通信自由和通信秘密”。

[18]参见前引[7],陈征文,第150页。

[19]Dietrich Murswiek, Die staatliche Verantwortung fuer die Risiken der Technik, Berlin 1985, S.91.

[20]Hartmut Maurer, Staatsrecht,2 Aufl. Muenchen 2001, S.235 f.

[21]Klaus Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Band III/2, Muenchen 1994, S.814.

[22]Karl-Eberhard Hain, Der Gesetzgeber in der Klemme zwischen Uebermass- und Untermassverbot?, DVBl.1993, S.982 ff.

[23]Tobias Aubel, Der verfassungsrechtliche Mutterschutz — Ein Beitrag zur Dogmatik der Leistungsgrundrechte am Beispiel des Art.6 Abs.4 GG, Berlin 2003, S.266 f.

[24]参见前引[11],王锴文,第9页。

[25]类似的尝试,参见前引[23],Aubel书,第280页。

[26]Reinhard Rassow, Staatliche Schutzpflichten fuer geistiges Eigentum, Hamburg 2006, S.99.

[27]类似的尝试,参见前引[26],Rassow书,第100页。

[28]Martin Borowski, Grundrechte als Prinzipien,2 Aufl. Baden-Baden 2007, S.176 ff.

[29]Vasileios Tzemos, Das Untermassverbot, Frankfurt am Main 2004, S.176.

[30]也有德国学者建议,在审查立法保护措施时应分析期待可能性,但他认为是否具有期待可能性取决于对相互冲突法益的权衡结果。此外,他也未对期待可能性的内涵、考量因素和考量视角展开分析。Vgl. Markus Moestl, Die staatliche Garantie fuer die oeffentliche Sicherheit und Ordnung – Sicherheitsgewaehrleistung im Verfassungsstaat, im Bundesstaat und in der europaeischen Union, Tuebingen 2002, S.110.

[31]参见陈兴良:《期待可能性问题研究》,《法律科学》2006年第3期,第72页以下;张明楷:《期待可能性理论的梳理》,《法学研究》2009年第1期,第60页以下。

[32][日]大冢仁:《刑法论集(1)》,有斐阁1978年版,第240页。转引自冯军:《刑事责任论》,法律出版社1996年版,第245页。

[33]参见前引[7],陈征文,第162页。然而,姜昕认为,具体情况下应否让个人忍受或服从,除了要考虑个人情况外,还必须考虑为了何种公益目的而要求个人必须忍受。参见姜昕:《比例原则释义学结构构建及反思》,《法律科学》2008年第5期,第54页。

[34]参见赵宏:《从信息公开到信息保护:公法上信息权保护研究的风向流转与核心问题》,《比较法研究》2017年第2期,第32页。

[35]参见前引[1],陈征文,第54页以下。

[36]参见陈征:《第二次堕胎判决》,载张翔主编:《德国宪法案例选释》第1辑,法律出版社2012年版,第168页。

[37]BVerfGE 46,160 ff.

[38]国家不采取保护措施并未使施莱耶成为客体,也未使其成为保护其他公民生命的手段,即不涉及人的尊严问题。国家的作为与不作为往往具有本质区别,人的尊严的客体公式仅适用于国家主动侵害行为,并不适用于保护义务情形。

[39]对几种学说的梳理,参见前引[31],张明楷文,第62页以下。

[40]Matthias Mayer, Untermass, Uebermass und Wesensgehaltsgarantie – Die Bedeutung staatlicher Schutzpflichten fuer den Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers im Grundrechtsbereich, Baden-Baden 2005, S.85.

作者简介:陈征,法学博士,中国政法大学法学院教授。

文章来源:《法学研究》2021年第4期。