李海平 石晶:民事裁判援引宪法的条件任意主义批判——以援引言论自由条款的案件为例

李海平摘要: 我国民事裁判援引宪法的实践呈现出鲜明的条件任意主义特征,主要表现为:法院对当事人的宪法权利主张视而不见、对援引宪法的条件避而不谈,以及对援引宪法的功能差异混沌不分。民事裁判援引宪法条件任意主义造成弱化宪法权威、背离法的安定性、威胁私法自治和权利保护不足的后果。民事裁判援引宪法的条件任意主义具有规范和理论层面的深层根源,规范根源在于宪法关于调整领域规定的普遍性和司法解释中缺乏援引宪法条件的规定;理论根源在于宪法母法观和宪法客观价值秩序理论。回归宪法的公法属性,限定宪法客观价值辐射具有国家公共性和社会公共性的法律领域范围,明确援引宪法的国家公权力条件、社会公权力条件和公共利益条件的具体条件类型,是走出援引宪法条件任意主义误区的有效路径。在《最高人民法院关于人民法院民事裁判文书制作规范》的援引宪法规范部分,应增加援引条件规范,将案件涉及公权力或者公共利益确定为援引宪法的条件内容。

关键词: 民事裁判;宪法援引;言论自由;客观价值秩序

一、问题的提出

民事裁判援引宪法的条件,是指决定法院在民事裁判中是否援引宪法的因素。关于这一问题,至少有两种可能的答案:无条件说和有条件说。如果持无条件说,就意味着民事裁判援引宪法完全依赖于法官的自由裁量,不受任何条件限制。如果持有条件说,则意味着民事裁判援引宪法需要考量条件因素,只有具备特定条件的宪法援引才具有正当性。自从2003年最高人民法院对齐玉苓案作出司法批复以来,法院援引宪法的研究已经持续了十余年时间,积累了丰富的实证研究成果。[1]然而,关于民事裁判援引宪法的条件问题的研究却几近空白,无论司法裁判援引宪法的规范研究还是实证研究,一般性研究还是专门的民事裁判援引宪法研究,均未提及这一问题。这种理论研究状况一定程度上影响着实务部门的判断。《最高人民法院关于民事裁判文书制作规范》(法[2016]221号)规定:“裁判文书不得引用宪法……作为裁判依据,但其体现的原则和精神可以在说理部分予以阐述。”该文件是最高人民法院在2008年废止齐玉苓案司法批复后发布的有关法院如何援引宪法的最新文件,体现了最高人民法院对于这一问题的最新判断。该文件虽然对民事裁判援引宪法持肯定态度,但就援引宪法的条件只字未提,这与目前的理论研究状况是高度一致的。总体而言,民事裁判援引宪法的条件是一个被理论界和实务界所共同忽略的问题。民事裁判援引宪法的条件涉及法院援引宪法的义务形态,关乎法院援引宪法的规范性和确定性。理论界和实务界对法院援引宪法的条件的忽略,一定程度上反映了这一领域的理论研究和实践状况尚处于起步阶段。加强法院援引宪法的条件的研究,是推进法院援引宪法的理论和实践发展的应有之义。

本文拟以我国审判实践中法院援引宪法言论自由条款的案例为例,研究民事裁判援引宪法的条件。选择这一研究路径的原因是:第一,从司法案例的实证研究入手,可以探清民事裁判援引宪法条件的实践状况和现实问题,增强理论研究的现实针对性;第二,言论自由是一项宪法明文规定的权利,而民法中并无这一权利规定,两者的反差较为明显,以援引言论自由条款的案例为例更能凸显这种援引条件的主题;第三,从案件数量看,民事裁判援引言论自由条款的案件数量远远多于援引其他宪法条款的案件数量,具有较强的代表性。笔者以“言论自由”为关键词、案件类型为“民事”在无讼案例网检索(最后检索时间为2018年12月8日),得到582个案件,[2]明显多于民事裁判中援引其他宪法条款的案件,[3]以其为例展开研究具有较强的说服力。

通过对该582个案例的研究可知,我国民事裁判文书中援引宪法的条件杂乱无章,毫无规律可循;裁判文书对于援引宪法的条件在绝大多数情况下不作任何说明,宪法援引具有很强的随意性。笔者将这种现象称之为“民事裁判援引宪法的条件任意主义”。本文将考察民事裁判援引宪法条件任意主义的具体表现,分析其危害和原因,论证解决方案,以期推动民事裁判援引宪法的理论和实践的科学发展。

二、民事裁判援引宪法条件任意主义的表现

民事裁判援引宪法的条件任意主义表现在法官对当事人提出宪法权利主张的回应方式、法院援引宪法的说理内容和法院援引宪法的功能认定三个方面。在当事人提出宪法权利的回应方式上,法院在多数情况下不予回应;在援引宪法的说理内容上,法院对援引条件的理由避而不谈;在援引宪法的功能认定上,法院对援引宪法的功能形式混沌不分。

(一)对当事人的宪法权利主张视而不见

以当事人是否提出援引宪法的诉求为标准,可以将出现言论自由条款的这582民事判决书分为两类:一类是当事人提出言论自由主张的判决,共计263个;一类是法院独自援引言论自由的判决,共计319个。其中,当事人提出言论自由主张的判决书占比45%,法院独自援引的占比55%。这一数据表明,一些当事人具有较强的宪法权利意识,希望通过援引言论自由条款为自己行为的合法性辩护,以免败诉。当事人援引言论自由一般有三种形式:一是将言论自由称为一项法律规定的权利;[4]二是明确将言论自由称为宪法权利或者宪法赋予的权利;[5]三是抽象地援引言论自由权,并未提及宪法或者法律权利的定性。[6]上述第二种形式明确将言论自由与宪法相关联,属于典型的宪法援引。第一种和第三种虽然没有明确提及宪法,但由于言论自由是唯一由宪法明确规定的权利,其援引也应当看作是对宪法言论自由条款的援引。

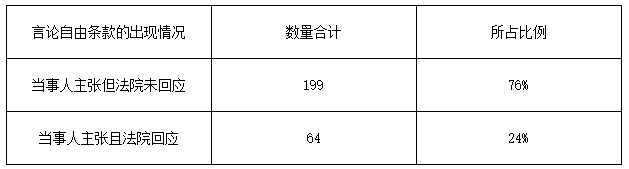

在263个当事人援引言论自由条款的案例中,当事人的言论自由主张并非在所有案例中均得到法院回应。其中,当事人主张言论自由但法院未回应的判决书有199件,占比76%;当事人主张且法院回应的判决书有64件,占比24%(见表1)。这一数据表明,法院对于当事人提出的宪法权利诉求在大多数情况下不予回应。

表1 法院对当事人提出宪法诉求的回应情况

民事裁判援引宪法条件的意义主要在于使得援引宪法有章可循。一旦有明确的条件限定,意味着法官在符合条件情形下就具有援引宪法的义务,而在不具备条件情况下则不得援引,同时,条件限定也意味着法官对于当事人提出的援引请求具有回应的义务,尤其是法院未采纳当事人诉求情况下的回应尤为必要。法官在绝大多数情况下对当事人的宪法权利诉求不予回应,间接印证了法官援引宪法的条件约束的缺乏,是否援引主要取决于法官的自由裁断。

(二)对援引宪法的条件避而不谈

在法院援引言论自由条款的383个案例中,仅有36个案件的判决书中提及援引宪法的条件。例如,在普陀山佛教造像研究院、李巍与陈建明名誉权纠纷案中,法官在判决书中指出:“公民享有宪法所赋予的言论自由的基本权利,对于社会公共议题也依法享有通过大众传媒或其他方式进行监督和批评的权利。同时,名誉权是民事主体的基本民事权利,法律禁止他人用侮辱、诽谤等方式进行侵害。因此,公民言论自由权利的行使应当存在一定界限,即不能违反法律和公序良俗,对于公共议题进行具有学术色彩的批评行为,也应当遵循善意且合理的原则。”[7]在该案中,尽管法院并未直接阐述援引言论自由的条件,但是,当法院将言论自由界定为公民“对于社会公共议题依法享有”的权利,并认为此案事实属于公共议题时,其实质上是将涉及“公共议题”作为了援引言论自由的条件。遗憾的是,这种直接或者间接论及言论自由援引条件的判决书数量是非常少的,仅占全部样本案件的9.4%, [8]绝大多数判决书对援引的条件避而不谈。

(三)没有认清援引宪法的裁判功能差异

在法院援引言论自由条款的383个案件中,法院全部将言论自由条款援引于判决书的说理部分,未出现言论自由条款被列为裁判依据的情形。这种做法在形式上符合《最高人民法院关于民事裁判文书制作规范》关于“裁判文书不得引用宪法……作为裁判依据,但其体现的原则和精神可以在说理部分予以阐述”的要求。然而,就具体个案而言,这种“一刀切”的处理方式并不符合宪法援引发挥功能的实际情况。在一些案件中,言论自由条款所发挥的功能已经远非裁判说理所能涵盖,而是实质上充当了裁判依据。例如,在前所述普陀山佛教造像研究院、李巍与陈建明名誉权纠纷案中,二审法院指出,对于被告发表的部分言论,“没有超出合理行使言论自由权的范畴,不构成侵权”。不难看出,言论自由在该案判决中是作为法律推理的大前提而存在的,该案是否援引言论自由裁判,决定着案件的不同裁判结果。因此,言论自由作为该案的裁判依据是完全可以成立的,即使不将言论自由列入裁判依据,也不能否认言论自由实质上发挥了裁判依据的功能。在383个法院援引言论自由的案例中,此类案件一共8件,[9]占比2.1%。这类案例的数量相对较少,但这足以表明援引宪法的功能存在着裁判依据功能和非裁判依据功能的差异。法院整齐划一地将援引的宪法置于说理部分,说明法院对援引宪法的功能差异是混沌不分的,从而使得被援引的宪法的功能和作用难以被有效辨别。

在司法实践中,援引宪法的条件设定与对其发挥功能的判断密不可分。如果区分宪法援引在功能上的差异,也会相应对援引条件作出区分。尤其是,当援引的宪法被认定发挥裁判依据功能时,出于对法官自由裁量权的约束、减少裁判的随意性,宪法援引的条件必然会被加以严格限定。相反,当被援引的宪法并未发挥裁判依据功能时,援引宪法的条件则往往可以忽略。法院整齐划一地将被援引的宪法置于判决书的说理部分,与对援引宪法条件的忽略是相互关联的,是民事裁判援引宪法条件任意主义的一种表现形式。

三、民事裁判援引宪法条件任意主义的危害

民事裁判如何援引宪法不仅是司法裁判的形式规范或者技术规范,其背后还蕴涵着对宪法在民事裁判中功能的不同认识,影响着法官对案件裁判结果的实体判断。民事裁判援引宪法条件任意主义对援引条件的忽略,不可避免地会带来弱化宪法权威、背离法的安定性、威胁私法自治的后果。

(一)宪法权威的弱化

“所谓宪法权威,就是宪法得到社会普遍认同、自觉遵守、有效维护的理念与理由,尤其体现为宪法对公权力和所有国家生活产生的拘束力和规范力。”[10]宪法权威的价值基础源于“人权保障”和“权力制约”的根本理念,[11]体现为宪法文本得到认同和尊重,呈现于宪法的实施之中。民事裁判援引宪法的条件任意主义既损害人们对宪法的认同,也导致宪法实施的不力,削弱了宪法的权威。

第一,民事裁判援引宪法的条件任意主义损害宪法认同。当事人将宪法言论自由条款作为主张权利的理由,乃是出于对宪法保障公民权利的权威地位的认同。“既然当事人将宪法作为强有力的支撑论据,并寄予了厚望,无论其援引宪法行为是否有瑕疵,法官都有必要在裁判文书中作出回应。尤其是在败诉方援引宪法的情况下,

法官更应该在理由部分阐述清楚,为何宪法不能起到支持其主张的作用。”[12]法院裁判未对当事人主张的宪法权利作出任何回应,会使当事人乃至社会公众产生宪法规范可有可无或者无足轻重的心理错觉,严重削弱人们对宪法神圣性和权威性的心理认同。

第二,民事裁判援引宪法的条件任意主义与宪法的地位不相称。宪法的最高法和根本法地位,决定了宪法的援引需要高度慎重和规范。普通法律的援引尚且具有一定的条件要求,而宪法的援引却取决于法官的任意判断,这与宪法的最高法和根本法地位是背道而驰的,其结果必然会造成宪法的权威性受到损害。

第三,民事裁判援引宪法的条件任意主义容易导致宪法在民事裁判中的实施不力。宪法的生命在于实施,宪法的权威也在于实施。在当下强调宪法全面实施的背景下,法院实施宪法是宪法全面实施的重要环节。而法院援引宪法裁判案件是法院实施宪法的具体体现。然而,宪法的实施既不是宪法被束之高阁,也不是宪法的无所不在。该出场时就出场,才是宪法实施的应有状态。援引宪法的条件任意主义使得宪法何时出场高度不确定,从而民事裁判中的宪法实施也就缺乏了有效的约束。对于涉及宪法权利而民法又难以独立解决的特定民事案件,宪法的不出场自然会带来基本权利缺乏有效保障的后果,损害宪法的价值基础。对于无须宪法出场而宪法却偏偏出场的案件,哪怕宪法在此情形下发挥的作用可以忽略不计,其后果也会造成宪法权威的流失。

(二)法安定性的背离

法的安定性是法治的核心要素。它涉及制定法规则在“规范上可能的适用范围”。[13]“没有法的安定性,就无法保证个人权利不受任意和不可预测的国家强制力的粗暴干涉。”[14]法的安定性至少包括两个层面的含义:一是可预测性,即普通公民预见到具体法律决定的可能;二是对裁量权的约束,即法官或其他政府官员必须以事前确定的一般规范为司法、执法的依据。[15]民事裁判援引宪法的条件实质上是对民事裁判援引宪法设定了门槛和规则。如果缺乏这一规则,法官在裁判过程中是否援引宪法就完全由法官根据主观判断来决定,援引宪法的标准和尺度就无法统一,实践中就难免出现同一个案件在上下级法院之间和同类案件在不同法院之间,对是否援引宪法条款上作不同的处理,[16]人们对是否援引宪法难以形成稳定的预期。当法官倾向保护某方当事人的权益时,便援引宪法条款进行说理;当法官不倾向保护该方当事人权益时,就可排除宪法条款的援引,即使当事人提出了宪法权利的诉求,法院仍然可以视而不见、听而不闻。民事裁判中的宪法条款似乎成了一个不可预测的“调节器”,其打开抑或关闭任由法官决断。民事裁判援引宪法条件任意主义既无法形成对司法裁量权的有效约束,又使得法律的预测功能难以实现。

(三)威胁私法自治

如前所述,民事裁判援引宪法的功能是多元的,并非说理所能完全涵括。在援引宪法裁判的部分案件中,尽管宪法条款被援引于判决书的说理部分,但宪法实质上发挥了裁判依据功能。从这一意义上说,部分案件的宪法援引具有宪法适用的内涵。这在以合宪性解释形式援引的宪法案件中就显得尤为突出。援引宪法条款对民法规范进行合宪性解释,属于宪法的间接适用,[17]将宪法条款直接用于判断当事人的权利义务,则属于宪法的直接适用。究竟在说理部分援引宪法还是在裁判依据部分援引宪法,主要是宪法援引的形式问题,而宪法援引是否属于宪法适用,是否影响裁判结果,则关乎宪法援引的实质。如果宪法援引符合宪法适用的一般特征,而宪法援引又缺乏条件的限定,那么威胁私法自治就难以避免了。

宪法和民法调整社会关系的领域及调整的理念是不同的。宪法调整具有管理服从性质的国家和公民之间的关系,民法则调整平等的私主体之间的关系。宪法对权利义务配置具有倾斜性,即最大限度保护公民权利并限制国家权力。民法的调整理念是权利义务的对等配置,即对私主体实行平等保护。“在与公民个人的关系中,作为义务主体的国家和作为义务主体的公民个人,其性质是截然不同的,不能用约束国家的法律来约束公民个人,否则就侵害了私人或私法自治。”[18]虽然权利本位是现代公法和私法共享的价值基础,但是基本权利和民事权利根本上是两种不同性质的权利,需要遵循不同的权利保护逻辑。不论以何种形式将本来调整存在强弱力量不平衡关系的宪法权利,适用于处于平等地位的私人主体,结果可能都会威胁到私人自治。[19]由于民事裁判援引宪法的条件任意主义忽略宪法援引条件的限定,法官通过援引宪法的方式干预私法自治就随时可能发生。[20]

(四)权利保护的不足

除了威胁私法自治以外,民事裁判援引宪法的条件任意主义还可能导致对权利保护的不足。威胁私法自治一般发生于宪法无须援引而被援引的情形,而权利保护的不足则出现于应当援引宪法而不予援引的情况。当民事案件的双方主体之间,一方的行为具有明显的国家权力因素,或者可以凭借其占有的明显资源优势构成对其他私主体在事实上的强制和支配,影响一定范围的公共利益时,法官此时通过援引宪法条款矫正私主体之间实力严重失衡的状态是适宜的。然而,由于援引宪法缺乏条件限定,法官此时便可以以私法自治为由排除宪法的援引,从而无法对影响公共利益的私主体进行必要的限制,也无法对居于弱势的私主体提供足够的保护。[21]

四、民事裁判援引宪法条件任意主义的根源

民事裁判援引宪法条件任意主义的实践现状具有深层的规范和理论根源,其规范根源在于宪法文本关于宪法调整领域规定的普遍性,以及民事裁判援引宪法的司法解释中缺乏援引条件规定;其理论根源是宪法母法观和宪法客观价值秩序理论。

(一)宪法关于调整领域规定的普遍性

从根本上讲,民事裁判援引宪法是宪法实施的一种形式。民事裁判援引宪法的实践在很大程度上受到宪法文本规定的影响。如果宪法中已经明确了宪法的适用领域,法官在援引宪法时就会受到这一规定的约束,民事裁判援引宪法的任意性就不容易发生。相反,如果宪法中没有明确的调整领域,或者规定的调整领域无所不包,民事裁判援引宪法的条件任意性就会不可避免。从世界各国宪法的规定情况看,宪法的调整领域一般被明确规定于宪法文本之中。例如,德国《基本法》第1条第1款规定:“人之尊严不可侵犯,尊重及保护此项尊严为所有国家机关之义务”;第3款则进一步明确了“基本权利拘束立法、行政和司法”。又如,美国宪法第一修正案规定:“国会不得制定确立国教或禁止宗教活动自由、剥夺言论或出版自由、剥夺人民和平集会和向政府诉冤请愿权利的立法。”将基本权利的调整领域限定于国家与公民之间的关系是世界各国宪法的普遍做法。正是在这一意义上,宪法被视为公法或者约束公权力的法。与其他国家不同,我国宪法对于宪法调整领域的规定具有浓厚的普遍性倾向。我国《宪法》序言第13自然段、正文第5条关于“全国各族人民、一切国家机关和武装力量、各政党和各社会团体、各企业事业组织”以宪法为根本活动准则和遵守宪法的规定,实际上明确了宪法调整领域可以及于所有组织和个人。就基本权利规定而言,各个具体权利条款明确了权利的内容,但对“这一权利对应的义务主体却未置一词”。[22]而在我国《宪法》第51条关于基本权利界限的规定中,行使基本权利“不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法的自由和权利”的规定似乎表明,基本权利的效力也可以及于所有组织和个人。2004年“国家尊重和保障人权”条款订入我国《宪法》,一定程度上已经对基本权利调整领域的普遍性有所调整,但由于其与我国《宪法》序言第13自然段、正文第5条和第51条之间的协调融贯至今尚未形成权威性、共识性结论,因而并没有改变宪法文本关于宪法调整领域普遍性的总体倾向。

宪法的效力高于法律,但在法律适用的顺序上法律优先于宪法,这是法律适用的一般规则。因此,宪法调整领域普遍性的规定模式并不会带来法官在所有的民事裁判中都援引宪法,但这却给法院选择性援引宪法提供了理由。既然宪法的调整领域是普遍的,法官在民事裁判中援引宪法至少在形式上并不违反宪法的规定。于是,法官根据裁判案件的需要及自身的理解,在裁判民事案件的过程中不考虑条件因素而援引宪法就顺理成章了。

(二)司法解释缺乏援引宪法的条件规定

最高人民法院是我国最高审级的司法机关,具有监督地方各级人民法院审判工作的职能。最高人民法院的司法解释和规范性文件是各级人民法院裁判案件的重要依据,其对各级人民法院民事裁判援引宪法发挥着重要影响。迄今为止,最高人民法院发布的与民事裁判援引宪法直接相关的司法解释和规范文件共有3个,分别是《最高人民法院关于雇工合同“工伤概不负责”是否有效的批复》(1988年10月14日[88]民他字第1号)、[23]《最高人民法院关于以侵犯姓名权的手段侵犯宪法保护的公民受教育的基本权利是否应承担民事责任的批复》(法释[2001]25号)、[24]《最高人民法院关于人民法院民事裁判文书制作规范》(法[2016]221号)。这三个文件涉及的宪法规范不同、援引方式也存在一定差异,但在对援引条件避而不提这一点上是完全一致的。《最高人民法院关于雇工合同“工伤概不负责”是否有效的批复》(“张连起案”批复)指出,我国宪法中已明文规定对劳动者实行劳动保护,用工时标注“工伤概不负责”的行为既不符合宪法和有关法律的规定,也严重违反了社会主义公德,应属于无效的民事行为。该批复并未阐明民事裁判援引宪法劳动权的具体条件,也并未说明作为宪法权利的劳动权保障与民事劳动权保障有何区别。最高人民法院似乎以民法是宪法条款具体化的逻辑思路进行裁判,该批复在2013年因“已被合同法、劳动法、劳动合同法及相关司法解释代替”的理由被废止,恰恰验证了以民事手段保护宪法权利的思路。《最高人民法院关于以侵犯姓名权受到侵犯宪法保护的公民受教育的基本权利是否应承担民事责任的批复》(法释[2001]25号)(以下简称:“齐玉苓案批复”)强调,“以侵犯姓名权的手段,侵犯了齐玉苓依据宪法规定所享有的受教育的基本权利,并造成了具体的损害后果,应承担相应的民事责任。”该批复承认了以承担民事侵权责任对公民宪法权利进行救济的正当性,但对援引宪法条款的条件同样未作任何限定。《最高人民法院关于人民法院民事裁判文书制作规范》是最高人民法院发布的与民事裁判援引宪法相关的最新规定,代表着最高人民法院对于这一问题的最新认识。该文件中关于“裁判文书不得引用宪法……作为裁判依据,但其体现的原则和精神可以在说理部分予以阐述”的规定,限定了法院援引宪法在判决书中的位置,但对于法院援引宪法的条件仍然只字未提。从上述三个文件的出台、停止适用以及变迁演进的过程看,最高人民法院关于民事裁判援引宪法的认识经过了一个不断变化的过程。在援引效力上,由最初的直接效力演变为间接效力;在援引的功能上,由最初的裁判依据限缩至裁判说理。然而,在援引条件问题上,这三个文件却保持了高度的一致性,均未提及援引是否考量条件因素以及条件的具体内容。这是民事裁判援引宪法条件任意主义的一个重要原因。

(三)宪法母法观

法院援引宪法条件任意主义除了规范根源外,还有一定的理论根源,宪法母法观就是其中之一。我国宪法自诞生以来,一直被贯之以“母法”的称谓,宪法被认定为调整包括公法关系和私法关系在内的近乎所有社会关系领域。

有学者明确指出:“如果说宪法是根本法、是母法,按公私法划分的理论,它就不应只是公法、也应是个私法,并且是统领公法和私法的最高法,或者它既不是公法、也不是私法。”[25]这种宪法母法观与前述宪法文本调整领域的普遍性一脉相承。按照这一理解,宪法的援引也就不应当设置条件限制,因为宪法援引条件限制与宪法母法观无法兼容。与此同时,宪法的母法观也影响了人们对宪法和民法关系的判断,以致于宪法与民法的“母子”关系说一直占据主导地位,民法是宪法的具体化成为普遍的认识。[26]既然宪法是母法、民法是宪法的具体化,那么对宪法在民事裁判中的特殊性和条件限定就无须予以更多关注。

事实上,“讨论宪法是公法还是私法,实际上是研究宪法的属性。而探讨宪法是不是‘母法’,却是讲宪法的地位”。[27]宪法母法观与宪法的公法属性并不冲突。宪法的公法属性和宪法的母法属性乃是根据不同标准进行的宪法属性界定。从宪法的地位或者与其他法律的效力层级看,宪法是母法,具有最高法律效力,其他法律不得与宪法相抵触。从宪法的调整领域范围看,宪法调整国家和公民之间的关系,属于公法。“根据宪法,制定本法”, “主要不是指民法要依据宪法上的某个条文来制定,也主要不是指‘民法是宪法的具体化’,而在于宪法为民法介入私人自治设定框架或者界限上”。[28]宪法是母法不能也不应当代替宪法是公法的定性。如果坚守宪法的公法属性,宪法和民法就属于具有上位法和下位法效力位阶并具有一定异质性的法律,民事裁判援引宪法就需要有一定的条件限定。设定援引宪法的条件可以为宪法进入民法设置一道屏障,避免公法过度干预私法。如果以宪法是母法为由否定并取代宪法的公法属性,民事裁判援引宪法就无须任何条件限定了,条件任意主义就成为必然的宿命。

(四)宪法客观价值秩序理论

除了宪法母法观外,基本权利客观价值秩序理论是民事裁判援引宪法条件任意主义的另一理论根源。宪法客观价值秩序理论是源自德国的理论。经过我国学者的引介和拓展,[29]该理论成为一种颇具影响力的理论,并被运用于宪法和部门法关系等问题的分析之中。这一理论认为,宪法权利具有双重属性,其既是主观权利,又是客观价值秩序,“即使没有侵犯公民的基本权”,国家的立法、行政和司法机关仍旧有义务采取“积极的措施实现对基本权的保障”。[30]在宪法客观价值秩序理论框架中,宪法客观价值的“作用力辐射至所有的国家权力领域和整体的法律秩序,基本权因此不再只是宪法规则,而获得法的普遍适用”。[31]强调宪法客观价值覆盖范围的“全方位”或普遍性,[32]是宪法客观价值秩序理论的基本特征。

宪法客观价值秩序理论与宪法母法观看上去是两种截然不同的理论,但两者在基本理念上具有高度的一致性,都突出宪法价值辐射范围和调整范围的普遍性,只不过宪法客观价值秩序理论比宪法母法观更加精致和体系化。宪法客观价值秩序理论的积极意义值得肯定,它提醒我们对于宪法权利的认知不能仅仅停留于防御国家权力侵害的主观权利面向,而且应关注其更为广泛的客观价值的内涵,国家的义务不仅体现在不得侵犯宪法权利的消极层面,而且也应当积极采取行动以保障宪法权利的实现。这对于强化国家对宪法权利的积极保障义务是有利的。不过,这一理论也带来与宪法母法观相同的问题。由于宪法客观价值秩序理论强调宪法客观价值辐射范围的普遍性,其便不可避免地超出公民与国家关系的界限,无条件地辐射到包括私法领域在内的所有法律领域。坚持宪法母法观会导致民事裁判援引宪法的条件任意主义,秉持宪法客观价值秩序理论也会带来同样的后果。

五、民事裁判援引宪法的公共性条件限定

民事裁判援引宪法条件任意主义既有理论根源也有规范根源,对这一问题的解决需要从规范和理论两个层面进行。回归宪法的公法属性、对宪法客观价值辐射领域的范围进行限定、明确民事裁判援引宪法的具体条件类型,是走出民事裁判条件任意主义的有效路径。

(一)宪法公法属性的回归

宪法不仅具有母法的地位,同时具有公法的属性。司法裁判援引宪法时不能忽略宪法的公法属性。遵循公私法二元划分的理论逻辑以及宪法的公法属性,是矫正民事裁判援引宪法条件任意主义的基本前提。

“现代的国家,是以区别其全部为公法或私法为当然的前提的,对于国家的一切制定法规,若不究明该规定属于公法或私法,而即欲明了其所生的效果和内容,盖不可能。公法和私法的区别,实可称为现代国家的基本原则。”[33]“公法与私法是一国法律体系的两个不可分割的方面,私法体系通过确立主体的权利与社会自治的原则和规范来实现法律的价值和法治国家的目标。公法体系通过约束国家权力确保权利主体的行为自由。”[34]在公私法二元划分的前提下,就必须对宪法作为公法在调整对象、规范内容和调整方式上与民法的差异作出明确区分。宪法的公法属性表征着宪法调整国家和公民之间的关系,涉及公共利益,由此也衍生出宪法对于公民和国家之间的权利义务配置的倾斜性。与之相对,民法作为私法,调整平等主体之间的关系,涉及的利益具有私益性,故而民法的权利义务配置是对等的。宪法和民法的公私法属性差异,决定了民事裁判中援引宪法不能没有任何门槛条件的限定。

值得强调的是,回归宪法的公法属性、限定民事裁判援引宪法的条件,与宪法的根本法地位完全可以兼容。与“母法”属于学理上的概念不同,根本法是我国宪法文本明确使用的概念。我国《宪法》序言第13自然段规定,宪法“规定了国家的根本制度和根本任务,是国家的根本法,具有最高的法律效力”。这一规定明确了根本法的双重内涵:第一,根本法是指宪法在内容上的根本性,规定国家的根本制度和根本任务;第二,根本法是指宪法在效力上的最高性,强调宪法具有最高法律效力。由此可见,根本法这一宪法上的概念和母法这一宪法理论概念在基本内涵上是一致的。宪法作为根本法可以理解为宪法母法观的制度表达。调整对象、规范内容和规范效力是理解宪法的三个不同维度。宪法作为公法,主要呈现宪法在调整对象以及由此衍生而来的调整方法维度上的属性,其与公私法的划分相对应。宪法作为根本法,主要描述宪法在规范内容和规范效力维度上的属性,其与根本法和普通法的划分相对应。公法与私法、根本法与普通法是根据两种不同分类标准而得出的两种不同的法律分类。宪法作为公法和宪法作为根本法,描述了宪法的两个不同侧面,两者完全可以相互并存。从这一意义上理解,公法、私法和根本法的“法律三元分类”是值得商榷的。[35]

(二)宪法客观价值辐射范围的国家公共性和社会公共性限定

从我国目前的立法实践看,宪法规定的权利有些是与民法规定的权利在名称上相同,如人格尊严权、财产权等;有些则是民法没有规定的权利,如言论自由权、宗教信仰自由权等。基于公私法二分的逻辑,类似言论自由、宗教信仰自由这种在民法中没有明确规定的公法权利,其在民事裁判中援引的特殊性和条件限定的必要性自不待言,即使如人格尊严权、财产权这样在宪法和民法中都明确规定的权利,也不宜将两者混为一谈,更不能以名称上的相同而忽略援引条件。如果在自然法意义上理解人格尊严权、财产权,无须考虑其适用条件问题。自然法意义上的权利属于道德权利的范畴,而对于道德权利,其覆盖范围是普遍的,不受调整对象和范围的限定。然而,道德权利一旦法定化为实证法,权利调整对象就成为了权利自身的一个重要组成部分。作为实证法意义上的权利,宪法上的人格尊严权、财产权和民法上的人格尊严权、财产权除了在名称上相同以及都属于人格尊严权、财产权的道德权利法定化形式外,其在调整对象和调整方法上是完全不同的,具有作为公法权利和私法权利的性质上的差别。民事裁判中援引宪法条款,必须考量宪法权利和民法权利分属于公法权利和私法权利的差异,并从宪法的公法属性出发限定援引的条件。

那么,如何从宪法的公法属性出发限定民事裁判援引宪法的条件呢?宪法客观价值秩序理论尽管由于强调宪法价值辐射范围的普遍性而忽略援引条件,但是,这一理论通过从宪法规范抽象宪法价值进而明确宪法价值辐射法律领域的范围的做法,对探究民法裁判援引宪法的条件提供了可资借鉴的思路。宪法客观价值秩序理论实质上区分了两种不同的宪法权利实现形式:一种是通过对国家权力的主观防御权形式实现,另一种则是以价值辐射的方式约束其他法律领域。由于通过价值辐射的方式实施宪法,其辐射范围就可以超越国家与公民的关系领域,延伸到私主体关系领域。遵循这一逻辑,通过抽象宪法规范的调整领域范围而获得的宪法价值辐射范围就可以获得宪法价值辐射私法领域的门槛条件。然而,既有的宪法客观价值秩序理论的问题在于,“基本权利条款中蕴藏着整个法律体系共通的客观价值秩序”,不仅针对国家,而且是一种“全方向性的权利”,它“使得宪法性质的模糊化和基本权利的适用对象暧昧化”。[36]作为主观防御权的宪法权利,其调整领域为公民和国家之间的关系,当将这一宪法权利抽象为宪法客观价值时,便悄无声息地扩展到所有法律领域。既然是同一个宪法规范,为何作为主观权利时仅调整公民和国家之间的关系,而作为客观价值便可以覆盖所有法律领域?这种从宪法规范抽象宪法价值的方式明显构成对宪法规范的过度抽象。这一抽象过程已经完全脱离了宪法作为公法的约束,使得本来属于公法的宪法经过价值抽象后丧失了公法的本色,也使本来具有明确调整领域的宪法变得调整领域“模糊化”和“暧昧化”。基于这种强调辐射范围普遍性的宪法客观价值秩序理论,民事裁判援引宪法必然无须考量条件限定,由此便不可避免地造成前述的弱化宪法权威、背离法的安定性、威胁私法自治和权利保护不足的后果。

由此可见,那种基于宪法客观价值秩序理论的弊端而对其彻底否定的做法并不可取。[37]然而,其过度抽象宪法规范而获得宪法价值进而推出宪法辐射法律领域范围的弊端必须加以克服。实现这一目标的可行方法是:宪法客观价值的抽象必须坚守宪法作为公法的基础,宪法的客观价值至少应当体现宪法作为公法的基本内涵。遵循这一逻辑,宪法的客观价值的辐射范围就应当从普遍性向公共性限缩。宪法的客观价值并不是辐射所有法律领域的普遍的客观价值,而是辐射具有公共性的法律领域的有限的客观价值。当然,这种公共性并非是完全退回到国家层面的公共性,即宪法的客观价值不是仅辐射涉及国家权力或者国家利益的法律领域,而是将宪法辐射领域范围的公共性从国家公共性向社会公共性衍生。对于涉及社会层面的公权力或者公共利益,同样属于宪法客观价值的辐射范围。对于除了具有国家公共性和社会公共性以外的纯粹私人性的法律领域,宪法的客观价值则不发挥价值辐射的作用。如果将坚持宪法客观价值辐射法律领域的普遍性的理论称为宪法客观普遍价值秩序理论,那么,这种强调宪法客观价值辐射公共性法律领域的理论就可以称为宪法客观公共价值秩序理论。宪法客观公共价值秩序的原理表明,宪法的客观价值仅仅辐射具有公共性的法律领域,普通法律案件中存在公共性因素是宪法客观价值可以辐射普通法律领域的基本条件。民事裁判援引宪法实质上是宪法客观价值在民事裁判中进行价值辐射的体现。因此,民事裁判援引宪法也必须受到宪法客观价值辐射范围的公共性条件的限定。只有在具有国家公共性或者社会公共性因素的民事案件中,法院援引宪法才具有正当性。相反,在不具有国家公共性或者社会公共性因素的民事案件中,法院则不宜援引宪法。

(三)援引宪法的公共性条件类型

宪法客观价值辐射具有国家公共性和社会公共性因素的法律领域,以及民事裁判援引宪法以民事案件存在公共性因素作为援引条件,是较为抽象的理论判断。为了增强这一理论的可操作性,需要对其进一步具体化和类型化。在具体的法律关系中,公共性主要体现为法律关系主体的公共性和法律关系内容的公共性。所谓法律关系主体的公共性,是指法律关系的主体具有公权力的特征或属性。在国内法领域,公权力包括国家公权力和社会公权力。由此,法律关系主体的公共性即是指法律关系的一方或者双方具有国家公权力或者社会公权力因素。所谓法律关系内容的公共性,是指主体间的权利义务内容涉及公共利益。据此,可以将民事裁判援引宪法的公共性条件分为国家公权力条件、社会公权力条件和公共利益条件三种类型。[38]

民事裁判援引宪法的国家公权力条件,是指民事裁判援引宪法以民事案件中存在国家权力因素为条件的援引宪法类型。其通常发生在民事主体根据国家机关授权或者委托实施民事行为,或者民事主体虽未获得国家机关的明示授权或者委托但国家权力深深渗透其中的情形。此时,民事案件的一方当事人名义上属于私主体,但其实施的民事行为与国家权力有着盘根错节的关系,以致于视其为纯粹的民事主体已经不合时宜,处理此类民事纠纷时需要援引宪法条款对该类民事主体实施一定限度的公法约束。

民事裁判援引宪法的社会公权力条件,是指民事裁判援引宪法以民事案件一方当事人具有社会公权力主体属性为条件的援引宪法类型。通常情况下,基于意思自治和平等原则,民事主体根据其自由意志从事民事活动,法院对当事人应当平等对待。然而,当一方当事人具有社会公权力主体的特征,可以凭借其“明显的政治、经济、社会、文化、信息等资源优势”对其他特定或者不特定多数的私主体实施强制和支配时,固守意思自治和平等原则难免会导致意志的不自由和实质的不平等。[39]此时,通过援引宪法条款,一定程度上可以抑制社会公权力的滥用,保障处于弱势一方的基本权利免受侵害。然而,必须强调的是,即使民事案件的一方主体属于社会公权力主体,民事裁判援引宪法也需要严格限制。在事实行为关系中,一般是在一方当事人处于某个行业的垄断性地位或者凭借其政治、经济、技术、信息等资源优势而导致另一方被迫接受其支配的情形下才进行宪法援引。而且在权利类型上也一般限定于自由权领域。在法律行为关系中,由于双方当事人具有意思表示一致的契约基础,除非已经构成严重恣意,否则也不宜援引宪法条款。

民事裁判援引宪法的公共利益条件,是指民事裁判援引宪法以案件中涉及国家公共利益或者社会公共利益等公共利益因素为条件的宪法援引类型。私法是保护私益的法律,当民事案件中仅关乎私人利益时,裁判者应当坚持私法自治原则,无须援引作为公法的宪法条款来裁判案件。然而,当民事案件中存在公共利益因素时,私法自治的严格固守则容易损害公共利益。宪法是与公共利益保护密切相关的法律。在涉及公共利益的民事案件中,援引宪法可以弥补私法的不足,确保公共利益的实现和公民对公共事务的参与。

六、结 论

自“齐玉苓案批复”作出以来,法院援引宪法的研究已经持续了十余年时间。其中,民事裁判援引宪法一直是研究的重点。遗憾的是,民事裁判援引宪法的条件被普遍忽略。笔者通过考察援引言论自由条款的民事判决书发现,民事裁判援引宪法呈现出对当事人宪法权利主张视而不见、对援引宪法的条件避而不谈和对援引的功能差异混沌不分的现象。这种民事裁判援引宪法的条件任意主义,造成弱化宪法权威、背离法的安定性、威胁私法自治和权利保护不足的后果。民事裁判援引宪法的条件任意主义既有宪法文本和司法解释层面的规范原因,也有宪法母法观和宪法客观价值理论层面的理论原因。走出援引宪法的条件任意主义误区,需要回归宪法的公法属性,限定宪法客观价值辐射国家公共性和社会公共性的法律领域,明确援引宪法的国家公权力条件、社会公权力条件和公共利益条件的具体类型。

文本的研究表明,《最高人民法院关于人民法院裁判文书制作规范》对“裁判文书不得引用宪法……作为裁判依据,但其体现的原则和精神可以在说理部分予以阐述”的规定,尚有一定的改进空间。在未来的规范修订中,可以考虑将案件涉及公权力或者公共利益作为援引宪法的条件加以明确规定,以约束法院援引宪法的自由裁量权。此外,援引宪法是否仅限于裁判说理部分、是否宪法一律不得作为裁判依据等问题也值得深入研究。限于篇幅,本文的研究只解决了民事裁判援引宪法的门槛条件问题,援引方式、援引功能、双方当事人的权利冲突和利益衡量等诸多问题并未提及或者展开。如同援引条件一样,这些问题在理论上和实践上都亟待解决,需要理论界和实务界、宪法学界和民法学界的合力推进。

注释:

[1]参见邢斌文:《法院如何援用宪法——以齐案批复废止后的司法实践为中心》,载《中国法律评论》2015年第1期;林孝文:《我国司法判决书引用宪法规范的实证研究》,载《法律科学》2015年第4期;冯健鹏:《我国司法裁判中的宪法援引及其功能——基于已公开判决文书的实证研究》,载《法学研究》2017年第3期;梁洪霞:《我国法院援引宪法说理的实施问题研究》,载《政治与法律》2017年第7期;税兵:《宪法规范何以进入民事裁判:1995—2015》,载《华东政法大学学报》2018年第1期。

[2]这些案例包括法院单方援引言论自由条款和当事人提出言论自由主张但法院没有援引的案例。为了保证检索的案件与宪法中的言论自由条款相关,本文将以下案件予以剔除:(1)标题、案号和裁判文书内容相同的重复案件;(2)与言论自由的核心争点无关的案件,法院虽然提及“言论自由”但实际上属于审判程序中的劝导或当事人对裁判案件本身陈述的表达自由。剔除前的案件数量是630个,基于上述条件被剔除的案件有48个,剩余案件为582个。

[3]以“宪法+人身自由”、“宪法+出版自由”、“宪法+人格尊严”、“宪法+宗教信仰自由”、“宪法+集会”、“宪法+结社”、“宪法+游行示威”、“宪法+通信自由”为检索条件的民事裁判数量分别为116件、5件、302件、14件、43件、13件、7件、50件。

[4]例如,在甘肃省平凉市崆峒区人民法院(2018)甘0802民初1232号民事判决书中,法院指出,我国法律规定公民具有言论自由权,被告向公安机关反映二原告存在窃车嫌疑属于依法行使言论自由权。

[5]例如,在辽宁省葫芦岛市中级人民法院(2015)葫民终字第01132号民事判决书中,法院指出,当事人主张其在行使言论自由权,且行使权利的范围极其有限,并未对他人的名誉在社会上造成实质性的影响,不构成侵权,其行为系行使我国《宪法》所赋予的言论自由权。

[6]例如,在江苏省无锡市中级人民法院(2015)锡民终字第02365号民事判决书中,法院指出,当事人认为,在一个公开的论坛里,对学术观点进行辩论,是公民言论自由的体现。

[7]浙江省高级人民法院(2017)浙民终903号民事判决书。

[8]除了该案判决书外,比较典型的判决书有北京市海淀区人民法院(2014)海民初字第8684号民事判决书、北京市高级人民法院(2007)高民终字第1146号民事判决书、最高人民法院(2015)民三终字第4号民事判决书、陕西省西安市未央区人民法院(2017)陕0112民初2748号民事判决书、广东省高级人民法院(2017)粤民申7639号民事裁定书等。

[9]除了浙江省高级人民法院(2017)浙民终903号民事判决书以外,其余7个判决书分别为:广东省汕头市龙湖区人民法院(2006)龙民一初字61号民事判决书、北京市高级人民法院(2007)高民终字第1146号民事判决书、北京市海淀区人民法院(2014)海民初字第8684号民事判决书、湖北省武汉市硚口区人民法院(2013)鄂硚口丰民初字第00015号民事判决书、北京市第一中级人民法院(2014)一中民终字第1677号民事判决书、北京市第一中级人民法院(2014)一中民终字第1677号民事判决书、江苏省连云港市人民法院(2018)苏07民终1510号民事判决书。

[10]韩大元:《论宪法权威》,载《法学》2013年第5期。

[11]参见上注,韩大元文。

[12]同前注[1],梁洪霞文。

[13]雷磊:《法律方法、法的安定性与法治》,载《法学家》2015年第4期。

[14]同上注,雷磊文。

[15]参见前注[13],雷磊文。

[16]在审理同类案件的司法实践中,当法官倾向保护当事人的权益,便援引宪法条款进行说理,当法官不倾向保护当事人的权益,即使当事人援引了宪法条款,法院也视而不见。参见重庆市第一中级人民法院(2017)渝01民终684号民事判决书和北京市第一中级人民法院(2016)京01民终1569号民事判决书。

[17]参见李海平:《民法合宪性解释的事实条件》,载《法学研究》2019年第3期。

[18]钱福臣:《德、美两国宪法私法效力之比较》,载《求是学刊》2013年第1期。

[19]参见李海平:《基本权利间接效力理论批判》,载《当代法学》2016年第4期。

[20]司法实践中有的法院并未衡量双方当事人之间强弱力量对比,亦未考虑此限制对劳动者的言论自由造成的损害结果,在此情况下法院直接认定事前限制言论自由条款无效这一做法构成了对私法自治的威胁。参见湖北省武汉市硚口区人民法院(2013)鄂硚口丰民初字第00015号民事判决书。

[21]例如,在北京市西城区人民法院(2015)西民初字第27842号民事判决书中,法院未对包含公共利益因素的私主体进行必要限制,导致对处于弱势的公民基本权利保护不足。

[22]陈道英:《我国民事判决中宪法言论自由条款的解释——以2008-2016年103份民事判决为样本》,载《华东政法大学学报》2017年第1期。

[23]根据《最高人民法院关于废止1980年1月1日至1997年6月30日期间发布的部分司法解释和司法解释性质文件(第九批)的决定》(法释[2013]2号),

该批复已被废止。废止理由为“已被合同法、劳动法、劳动合同法及相关司法解释代替”。

[24]根据《最高人民法院关于废止2007年底以前发布的有关司法解释(第七批)的决定》(法释[2008]15号),该批复已被废止,废止理由为“已停止适用”。

[25]蔡定剑:《关于什么是宪法》,载《中外法学》2002年第1期。

[26]参见韩大元:《宪法与民法关系在中国的演变——一种学说史的梳理》,载《清华法学》2016年第6期。

[27]林来梵:《宪法学讲义》(第二版),法律出版社2015年版,第51页。

[28]王锴:《宪法与民法的关系论纲》,载《中国法律评论》2019年第1期。

[29]参见张翔:《基本权利的双重性质》,载《法学研究》2005年第3期;郑贤君:《作为客观价值秩序的基本权——从德国法看基本权保障义务》,载《法律科学》2006年第2期;冯健鹏:《论德国宪法学中的“客观价值秩序”》,载《西安电子科技大学学报》2008年第6期;赵宏:《主观权利与客观价值:基本权利在德国法中的两种面向》,载《浙江社会科学》2011年第3期。

[30]同上注,赵宏文。

[31]Sachs, Grundgesetz Kommentar, Verlag C. H. Beck, 1999, S.88.转引自前注[30],赵宏文。

[32]参见[日]高桥和之:《“宪法上人权”的效力不及于私人间——对人权第三人效力上的“无效力说”的再评价》,陈道英译,载《财经法学》2018年第5期。

[33][日]美浓部达吉:《公法与私法》,黄冯明译,中国政法大学出版社2003年版,第3页。

[34]孙国华、杨思斌:《公私法的划分与法的内在结构》,载《法制与社会发展》2004年第4期。

[35]童之伟:《宪法与民法典关系的四个理论问题》,载《政治与法律》2020年第5期。

[36]黄宇骁:《论宪法基本权利对第三人无效力》,载《清华法学》2018年第3期。

[37]参见上注,黄宇骁文;前注[32],高桥和之文。

[38]本文提及的三个援引条件,与笔者之前著文阐述的民法合宪性解释事实条件类型基本一致。这说明,对民法规范进行合宪性解释应当成为民事裁判援引宪法的主要形式。本文基于宪法客观公共价值秩序理论推导出援引宪法的条件,是对前文的深化和补充。参见前注[17],李海平文。

[39]李海平:《论基本权利对社会公权力主体的直接效力》,载《政治与法律》2018年第10期。

作者简介:李海平,吉林大学法学院教授、博士研究生导师;石晶,吉林大学法学院博士研究生。

文章来源:《政治与法律》2020年第8期