金自宁:跨越专业门槛的风险交流与公众参与

金自宁摘要: 现代社会中公众参与风险规制面临现实障碍,即外行公众因为欠缺相应的专业知识而无法实质性地参与风险交流。深圳西部通道环评事件这一中国本土案例,作为具有代表性的样本,提供了一种不同于当前主流方案的新可能性。本文通过总结该事件的争议焦点、分析既定规范给定的行动空间和行动者的创造性实践,揭示了该事件得以成功解决的经验在于居民跨越了专业门槛,与政府进行了有效的风险交流。在此基础上,结合风险交流相关理论论证有效风险交流所需要的,其实并不是使外行公众理解专业知识,而在于建立和维持对专家的系统信任,进而提出此个案成功经验从可能性转变为现实性需要从制度上保障大众参与机会和专家的可信度。

关键词: 风险交流;公众参与;环评事件

一、问题的提出

无人否认,现代文明依赖于现代科学技术。然而,现代社会以工业化大生产方式应用科技的“意外后果”是,人类已经进入贝克(Ulrich Beck)所谓的“风险社会”或吉登斯(Anthony Giddens)所谓的“失控的世界”。在贝克和吉登斯等学者那里,现代社会的风险概念特指“人为”风险,[1]也就是说,现代风险是人的决定所伴随的不确定性。对于决定做出者而言,对此种风险的意识意味着具有威胁性的未来变成了影响当前行为的因素;对于努力控制风险的行动者而言,什么是风险、风险有多严重以及风险是否可接受等“定义”问题(贝克)最终涉及“我们怎样生活?”(吉登斯)这一价值判断。正是在这个意义上,“关于风险不存在什么专家”,风险治理需要的是打破各类专家的知识垄断地位,通过民主化而引入社会理性,因为“没有社会理性的科学理性是空洞的,但没有科学理性的社会理性是盲目的。”[2]这种见识的制度意涵是,必须将专家和大众均纳入公共决策过程中,使之分享或者共同行使决策权。

由于国人对行政集权弊端的切身感受,可以想见此种观点在我国公共政策、公共管理和公法领域应是容易引起共鸣的。事实上,在我国理论界,不同领域的研究者的确在不约而同地主张科学理性与社会理性并重,[3]同时吸纳专家和大众的知识。[4]近年来,“公众参与、专家论证、政府决策”以实现“依法决策、科学决策、民主决策”更开始成为我国政府对公共决策机制和行政决策程序的方向性共识。[5]就这类观点在我国各界被广泛引用且未遭遇真正挑战而言,可以说,公共行政决策应兼顾科学和民主已成为我国当前的主流观点。剩下的问题在于设计可行的制度方案,使得同时容纳科学与民主的行政决策成为可能。

迄今为止,风险规制实践较为领先的国家和地区应对此一难题的方案,基本上是努力区分事实与价值问题,相应地划分科学与政治各自的领地:涉及事实是什么的问题,应由科学家研究确定;至于生活意义、公平正义之类的价值问题,则交由民主政治抉择。例如,美国和欧盟的风险规制政策都格外强调区分风险评估与风险管理,[6]强调把科学/事实问题留给专家,把价值/政治问题留给公众。 然而,一个仍未得到足够讨论的未决问题是:在行政决策过程中兼顾科学与民主的特殊困难,即一般公众与多学科专家(从行政官僚具有行政管理的专业知识和经验的角度,行政官僚亦是“专家”)之间彼此交流困难的问题。很难想象,当专家与一般公众彼此“各说各话”、根本无法进行有意义的信息交流时,如何能“有效参与”到同一决策过程并且“共同”做出决定?这一问题是两面的:一面是专家因专业偏见容易忽略常人的切身感受及相关的合理见解;[7]另一面是一般公众无法理解那些用晦涩术语、复杂的图表和抽象数字表达出的专业意见。只不过,所有专家均有常人的一面,因而专家前面的问题看起来不如后面的问题那么棘手:在知识分工和专业化如此发达的现代社会,一个常人想要掌握某一利害相关事件碰巧需要的多学科专业知识,看起来是不可能的。这一点在往往涉及现代高新科技应用的风险规制领域特别明显。

当前学界讨论风险交流与公众参与的文献较多,但直面作为“外行”的大众与专家之间风险交流困难的文献相对较少,并且集中在管理学领域。这些为数不多的文献,对于外行因为专业知识不足而难以实质性参与专业问题讨论的情况,提出的传统对策通常也不外乎教育和宣传。[8]在法学界,讨论公众参与的文献相对较多而讨论风险交流的文献为数甚少,将二者结合起来讨论的文献更少。整体来看,法学界目前对此问题的理解仍然大体停留在前述“事实/科学的归专家,价值/政治的归大众”的二分方案。[9]即使那些批评此二分法的文献,重点也往往放在强调“事实难免负载价值”、“科学也会被政治化”。[10]对于专业知识不足可能妨碍公众有效参与风险规制过程问题,在笔者有限的阅读范围内,也并未见有研究者提出宣传和教育以外的对策。事实上,对于宣传和教育仍不足以帮助外行公众跨越专业知识门槛这一客观情况,很多研究者在有意无意中视之为必须忍受的现实而不是可能解决的问题,甚至将外行大众参与讨论和决定科学技术问题讥为“以投票决定地球是否绕日而行”。[11]

本文在此并不准备挑战前述主流的二分方案,[12]而是要通过对西部通道深圳侧接线工程环评争议事件(简称“西部通道事件”)这一本土案例的近距离观察,展示一种外行公众跨越专业知识门槛进行有效风险交流从而实质性参与风险规制过程的可能性,也即一种新的解决风险规制中公众因缺乏风险沟通所需专业知识而难以(或者不可能)实质性参与这一问题的可能性。在这里,值得特别强调的是,这种不同于传统的宣传教育对策的新可能性,并非源于学者在书斋中的演绎推理,而是源于真实案例中行动者的鲜活经验。

本文研究资料中的西部通道环评事件始末原委等情况,主要来自:①西部通道深圳侧接线工程环评报告、专家评审意见和环保局的批复文件;[13]②深圳市政府在事件处理过程中公布的相关文件;[14]③居民以各种形式公开的正式文件和资料;[15]④同期媒体报道;[16]⑤网络相关言论和信息;[17]⑥对事件亲历者的访谈。[18]

二、西部通道环评事件之争议焦点

深港西部通道是为了满足深圳与香港间日益增长的公路口岸交通量的需要、同时尽量减少过境车辆给深圳市区造成的交通阻塞、汽车尾气和噪声污染等问题[19]而修建的一项跨境交通工程。西部通道事件所涉及的只是深港西部通道这一国家项目在深圳的市政配套部分,即深圳侧接线工程。

2003年8月,深圳市政府公布了深圳侧接线工程设计方案,随即沿线居民与地方政府就该工程的环境影响评价产生了严重分歧,争议持续不决,使得这项总投资达20多亿的重大工程,迟至2005年6月才得以开工。

(一)焦点之一:居民为何迟迟不知情?

早在1996年,深圳市即成立了西部通道筹建办公室(下文简称“西通办”)。1997年12月,深港西部通道在国家计委通过立项。2002年12月,国家计委批准了西部通道的“工程可行性研究报告”。2003年3月,深圳市发展计划局也批复了深圳侧接线工程可行性研究报告。

但是,绝大多数参与维权活动的居民都“声称”[20]直到2003年8月市政府高调宣传调整之后的工程设计方案时才第一次得知该工程将从自己家门口经过。特别是,直到这个时候,绝大多数居民们对于直接涉及自身健康的环评还一无所知。而且,之后居民多次到西通办、市建工局和环保局要求查阅环评报告与设计方案,均被拒绝。这在居民中引发了愤慨和猜疑。居民们不止在接受媒体采访而且在部分居民的《复议申请书》中表达了对此的不满西部通道(侧接线工程)没有公众参与环评,不让公众知情,是想愚弄老百姓还是欺骗人民?深圳用纳税人的钱修了一条环保不达标和不收费用的神秘通道是为人民的利益还是有个人的私欲?”

受托进行环评的单位——深圳市环境科学研究所(以下简称“环评单位”)给出的解释是:在侧接线工程的环评过程中,曾在某小区内发了50份调查问卷,并将调查结果写入了《环境影响评价报告书》,已经完成了对公众征求意见的程序。居民对此种解释极为不满:侧接线工程沿线小区居民有数十万,岂是50份问卷就能代表的?而且,调查问卷这一形式本身也不能保证居民完整准确地表达自己的意见。而环评单位的辩护理由是:法律只要求在环评过程中征求公众意见,并没有规定具体采用何种形式,更没有规定要做多少份问卷调查才算够。

(二)焦点之二:排放超标与否谁说了算

事件中更引人注目的争议是对侧接线工程环境影响评价的争议。具体而言,是对于侧接线工程封闭下沉段开口废气排放是否符合国家环保标准,也即是否会危及开口附近居民健康的争议。对此,负责审批环评报告的深圳市环保局的说法始终是:西部通道深圳侧接线工程项目的环评严格执行了国家环评制度,由具备资质条件的环评单位按照国家规定的标准编制了《环境影响报告书》,并已经通过专家的技术评审,从审批程序来说是合法的,居民不用担心污染问题。由环保局审批通过的环评报告也的确支持了如下结论:在东西开口,超标距离最大为120米;而西开口距最近的敏感建筑物的距离为123米,东开口距最近的敏感建筑物的距离为200米。

但是,荔林社区两位退休的高级工程师根据在环评公示会上获得的环评报告最后七页所载数据,对距离100米处的敞口段自行进行了计算,得出氮氧化物浓度超标19.64倍的结果,大大强化了居民对环保安全的忧虑。为此,环评单位的技术人员曾亲自到小区与两位“高工”当面验算,但并未达成一致。面对结论迥异的两种“环评”,居民们提出应由“第三方”环评单位独立另做一次环境影响评价,以解决这一“科学争议”。

(三)焦点分析

西部通道事件的两大焦点与本文关切的问题息息相关。其中前一焦点,即“居民为何不知情”,事关风险交流和公众参与的前提性条件:知情既是交流的开端也是参与的前提,不知情则无从交流和参与。在本案例中,当利害关系人尝试主动去获得与环评相关的信息时,有关部门仍然拒绝,这实际上直接否定了居民们的知情权。就实际效果而言,这等于从根本上剥夺了公众以规范方式参与行政决策过程的机会,也就从根本上剥夺了公众在较早阶段即展现参与和风险交流能力的机会。就此而言,不让公众知情,与直接剥夺公众参与权、直接否定公众具有参与和风险交流的能力,具有相同的实际效果。

第二焦点即“排放超不超标谁说了算”,与第一焦点紧密相连,更直接地关系到公众参与风险规制、进行风险交流的能力。一般认为,环境影响评价因明显的“专业性”而通常被认为是“专家的事”,现行立法上有关环评中公众参与规定的粗疏状况(如下文如述)在一定程度上反映了这种流行观念。本案例中,掌握法定决策权力的行政官员们对民众异议的回应也反映出其虽未明言却视之当然地假定了这一点。但是,本案例中的公众即作为利害关系人的当地居民,却挑战了这种未经反思的前见,直接对专业环评技术人员的结论提出了异议,展现了“超越专业门槛”的参与和风险交流能力。

三、规范梳理:我国公众参与环评之制度架构

在存在既定法律制度的情况下,无论行动者选择遵从或规避甚至超越法律,既定的法律都是其在作出决定时不得不加以考虑的一个作用因素。在这个意义上,可以说既定法律对人的行动具有塑造作用。政府的风险规制活动和民众的风险决策行为也同样从根本上受到相关法律制度的塑造。

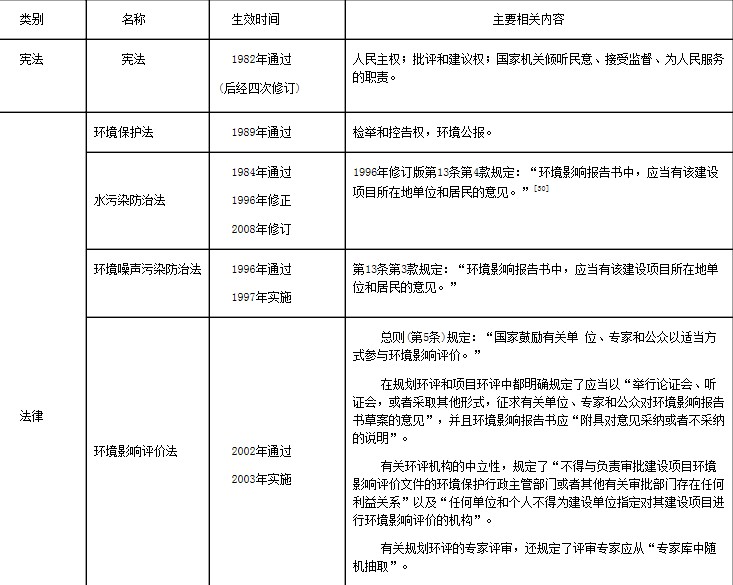

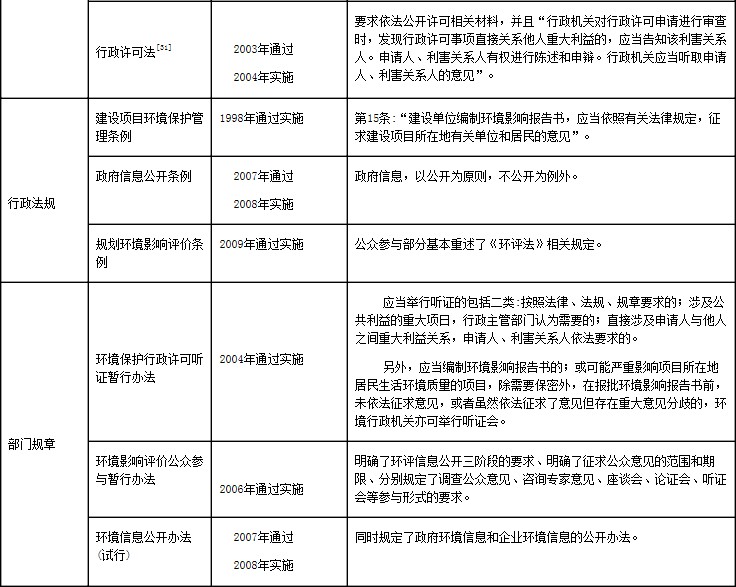

西部通道事件在我国既定的法律制度框架下发生,相关既定法律规范规定和评价着各行动主体(政府和居民)的行动空间,因此,在考察环境风险规制中公众的参与和风险交流能力时,有必要首先检视我国公众参与环境影响评价的相关立法(具体法条及规定内容见附表)。

(一)实证法规范的来源及要求

截止西部通道环评事件发生之时(2003年8月到2005年5月),关于我国公众参与一般立法,无论是实体还是程序相关规定大多都是原则性的,有关公众参与环境影响评价和环境风险决策的具体规定也十分有限。而且,这些规定通常将“公众”和“专家”与“相关部门”并列为“征求意见”的对象,并不分别规定各自特殊的程序或形式。[21]

我国最早对公众参与环境影响评价作出原则性规定的立法,是1996年修订《水污染防治法》和制订《环境噪声污染防治法》时,对原有涉及建设项目实行环境影响评价的规定作了修改补充,增加了公众参与环境影响评价程序的规定。1998年《建设项目环境保护管理条例》中也作出了类似规定。

听证是公众参与的重要形式之一。但是,2004年《环境保护行政许可听证暂行办法》宽泛授权行政许可机关自行决定是否举行听证会,公民、法人和其他组织很难据以主张行政机关“应当”举行听证会,除非法律、法规和规章另有明确规定。

获取相关信息既是风险交流的内容之一,也是公众有效参与的前提。因此,信息公开的规定亦可视为公众参与立法的重要组成部分。但是,我国《政府信息公开条例》和《环境信息公开办法(试行)》迟至2007年才颁行。有关环境信息公开的规定,之前仅见于1989年《环境保护法》第11条第2款对发布环境公报的规定。

比较而言,西部通道事件发生之时,国家相关规定中,《环境影响评价法》(2002年颁布,2003年实施,以下简称《环评法》)对公众参与环评规定是最为具体的,但该法的相关规定仍过于原则,对公众参与环境影响评价的具体程序、方法以及救济措施未作规定。更具体而较具操作性的《环境影响评价公众参与暂行办法》迟至2006年才颁布。

事实上,西部通道事件的环评程序,不仅应适用上述全国性立法的规定,还应同时适用有效的地方性立法的相关规定,主要包括:《广东省建设项目环境保护管理条例》(1994年通过,1997,2004修正)、《深圳经济特区环境保护条例》(1994年通过,2000年、2009年修订)、《广东省建设项目环境保护分级审批管理规定》(1994年)。这些地方性规定中,有关建设项目环评的公众参与部分与国家层面规定的差别在于:国家规定建设单位应在环境影响报告书报批前征求意见,并且在环境影响报告书中附具对专家和公众意见采纳和不采纳的说明。广东省则还规定[22]“对环境影响较大、公众较为关注的项目”,环保部门亦应征询公众意见,并且应对“对合理的意见予以采纳;对未采纳的主要意见,应向公众解释”。西部通道侧接线工程显然属于“对环境影响较大、公众较为关注的项目”,因此应经两次(建设单位委托环评单位一次、环保审批部门一次)征求公众意见。另外,深圳市实施环评报告的技术评估与行政审查分离的制度,因此在环保局审批前,应有一次专家评审程序。

综上,西部通道事件中侧接线工程项目环境影响评价报告书审批的法律程序可描述为:①建设单位委托有资质的环评单位编制环评报告,报批前应征求专家和公众意见(第一次征求公众意见)→②环评报告经专家评审→③环保部门征循公众意见并对未采纳的主要意见向公众解释(第二次征求公众意见)→④环保部门依法审批环评报告。

对比上述法律规定与侧接线工程环评实际进行过程,会发现的确如政府法律意见所表明的那样,侧接线过程已经完成了上述所有的法定程序:①2003年8月21日,建设单位委托环评单位编制环境影响报告书,其间征询了公众意见(第一次征求公众意见,问卷调查);②2003年11月18日该环境影响评价报告书通过专家评估(专家论证会);③2003年11月20日,政府有关部门组织环境影响评价结果通报会,征求了居民代表意见,“会上环保局和建设单位、设计单位就已采纳的公众意见向居民代表作了说明,对于未采纳的公众意见,也向公众作了说明和解释”(第二次征求公众意见,通报会)[23];④2003年12月18日,市环保局以深环批函[2003]311号对环境影响报告书作出审批通过的决定。

从上述既有的法律规定来看,对于西部通道事件的两大焦点问题均存在未明确具体指示的情况。第一焦点即居民迟迟不知情以至未能有效参与环评过程的问题,可归因于现行公众参与环境影响评价相关立法存在缺陷。首先,现行法并未规定居民的环境知情权。相应地,较早阶段的信息公开和公众参与也是空白。依据《环评法》,我国的环评范围包括建设项目环评和规划环评两类。其中,建设项目环评一般在项目立项之后的可行性研究阶段完成环境影响报告书(表)。无论在项目立项还是环境影响报告书(表)的编制阶段,均无公众参与的规定,只在接下来的报批阶段,才出现了公众参与的规定除国家规定需要保密的情形外,对环境可能造成重大影响、应当编制环境影响报告书的建设项目,建设单位应当在报批建设项目环境影响报告书前,举行论证会、听证会,或者采取其他形式,征求有关单位、专家和公众的意见。建设单位报批的环境影响报告书应当附具对有关单位、专家和公众的意见采纳或者不采纳的说明。”这导致居民们早期参与的要求极易被相关部门以“无法为据”为由而拒绝。第二,已有的公众参与规定本身也不完善:既没有对参与的“公众”的范围、代表性作出要求,也没有对实践中被广泛采用的各种征求公众意见形式的具体要求,如调查问卷的设计、发放范围和数量等,导致已有的公众参与流于形式。[24]

有关西部通道事件的第二焦点,即排放是否超标谁说了算的问题,在现行法上则完全找不到相应规定。居民们在事件中主动提出的“专家审查”方案,参考了《环评法》第13条规定的专家审查程序,该规定要求审查小组的专家“应当从按照国务院环境保护行政主管部门的规定设立的专家库内相关专业的专家名单中,以随机抽取的方式确定”。但是,这一规定仅仅适用于专项规划的环评,对于建设项目的环评则找不到相应规定。对此,一个可能的解释是立法者根本没有想到作为外行的公众有可能提出真正能与“专家”的环境影响评价结论相抗衡的异议,当然就不会就一旦此种异议出现应如何处理的程序和标准作出规定了。

(二)超越形式合法性

然而,法条不是一切。一方面,法条有尽而现实生活的丰富性无穷无尽,法条相对静止而现实变动不居;另一方面,一国法律是一个具有内在关联的规范体系,法条只是法律规范的载体或者表现形式,而规范不止包括法律规则,还包括了原则[25]和法理。这就意味着,一方面,我们根本不应期待现实世界中所有活动均有法可依(那是不现实的);另一方面,即使在欠缺明确的具体法条依据时,行动者的活动也并不一定就是“不合法的”。

在西部通道事件中,政府法律顾问的确运用了这一法理为环评过程的实质合法性进行了辩护。例如,针对居民对侧接线工程未举行听证会的指责,政府法律顾问的解释是法律法规没有对征求公众意见的具体方式作强制性、排他性规定。因此,采取听证会形式或采取公开听取民意的其他形式均符合有关法律规定。”[26]

政府法律顾问未曾提及的是:根据同一法理,我们可以说,在西部通道事件的早期,西通办和环保高等部门认为居民无权查阅而拒绝提供项目审批情况和《环评报告》的做法,其合法性是可疑的。虽然当时《政府信息公开条例》和《环境信息公开办法(试行)》尚未颁行,但是我国宪法规定中华人民共和国的一切权力属于人民。……人民依照法律规定,通过各种途径和形式,管理国家事务,管理经济和文化事业,管理社会事务。”(第2条)“中华人民共和国公民对于任何国家机关和机关工作人员,有提出批评和建议的权利。”(第41条)“一切国家机关和国家机关工作人员必须依靠人民的支持,经常保持同人民的密切联系,倾听人民的意见和建议,接受人民的监督,努力为人民服务。”(第27条)一般认为,这些规定是对民主原则的确立。而就法理而言,民主原则使得民众以各种不违背法律的形式参与公共管理均具有实质合法性,而国家机关有相应义务以各种不违背法律的形式, 为人民参,, 与公共管理提供便利条件。当然,通常情况下,“一般原则不能决定具体案件”,[27]在缺乏更具体规则的情况下,行动主体往往面临着缺乏明确指示和有力约束的实际困难。但是,这些原则性规定也并非毫无意义:虽然包含着不确定性,[28]但它们仍然提供了评判实质合法性的标准。

事实上,深圳市政府深知这一法理,因而曾反复强调,市政府出于“人本主义”的考虑,在相关法条未作具体规定的情况下主动“顺应民心”,完成了一些“额外的”工作,比如2003年下半年组织居民代表到香港考察高速公路和隧道交通情况。再如2004年,参照《环评法》有关规划环评专家评审程序相关规定(第13条),就已经完成法定程序的项目环评报告组织了一次“专家复审”,实际上回应了居民们对“第三方”环评的呼吁。虽然这些做法并无前例而且在法律上也无具体的明文规定为直接依据,但是这些做法一则在法律上并无禁止性规定且无限制侵害公民、法人和其他组织权益的后果,[29]二则符合前述民主原则和相关立法的宗旨和精神,因此显然不能指之为“不合法”。

附表:迄今为止公众参与环境影响评价相关全国性法律法规和部门规章

四、实践考察:西部通道事件中的公众参与及风险交流行动

如上所述,法条不可能穷尽一切,不完备的实证法仍为各类行动者(政府一民众一专家)留下了合法(或者并非“不合法”)行动的空间。在此空间内,行动者能够在个体利益和意愿的驱动下创造性地解释和运用既定实在法。更重要的是,实在法制度框架的“现实化”实际上取决于行动者相关实践,因为现实中的“活法”归根结底是由行动者在实践中创造、发展或者塑造出来的。正是在这个意义上,我们可以通过西部通道事件观察到风险交流与公众参与实践如何在法律留白地带涂上了独特的线条和色彩。

(一)居民的“维权”活动

1.较早阶段:居民表达对污染的担忧

2003年8月,深圳市政府公布的深圳侧接线工程方案是一个下沉暗埋(全封闭)加下沉敞开(半敞开)和高架组合的方案。其中,暗埋路段留有一个361米的全敞开口,汽车废气将从该开口直接排放。西部通道环评事件由此发动:离开口仅几十米的桃花园小区首先行动起来,业主们先后找到规划局、西通办、信访办等部门并写信给市领导表达对噪音和废气污染的担忧、反对在小区附近开口排放废气,但未获得及时回应。

2003年9月23日,桃花园、南粤山庄等社区的业主代表向公安局递交国庆“游行申请”。

9月25日,业主获知市政府在迎宾馆召开西部通道设计方案的专家评审会,桃花园、荔林社区的部分业主不请自到,并向专家递交了意见书。这些举动引起政府有关部门的重视,随即(9月26日起)深圳市政府、南山区政府与开口附近居民进行了数次正式会谈。

2003年11月20日,深圳市政府主动邀请居民代表参加“环境影响报告书”的公示会,会上政府公布了对工程方案的调整:原废气开口(东开口)西移320米并从361米减为100米长,同时在后海北师大附中以东180米处又新开一个200米的半敞开口直排废气(西开口)。不料,原抗议居民仍不满意,而新开口附近的小区居民又加入到了抗议人群中。

2.白热化阶段:居民寻求“专家”支持

从2003年12月,两位居民以退休高级工程师的身份发表与环评报告不一致的“自行计算”结果开始,居民抗争进入了寻找“专家”支持的新阶段。

2004年1月13日,环评报告的作者之一亲自到小区和二位“高工”当面验算。七个小时手工计算后,确认两位“高工”“计算无误”,引起居民强烈反响。虽然环评报告作者之后声明自己从未确认两位“高工”的环评结论无误,但未能阻止“环评报告作者也认为高工没算错”的说法广泛流传。

2004年5月22日,施、钱二人写作《请第三方对西部通道侧接线敞口段污染问题再测算》一文并提供相资料给清华大学环境工程系的两位“专家”(一位博士后、一位教师)请求复算。7月7日,清华大学两位“专家”给出回复,对“高工”的计算结果予以认可。[32]居民们对环保安全的忧虑继续放大,并开始质疑环评单位技术人员的专业能力以及环评单位与环保行政机关之间是否存在利益关系。

(二)地方政府的应对措施评析

以事后诸葛的眼光来看,当西部通道事件已经爆发,也就是说有关环评的争议已经形成并且居民维权活动已经开展之后,地方政府对居民参与行动的回应中,如下努力最终表明是有助于事件解决的。

1.开放公众参与

在居民发动维权活动之初,政府反应并不迅速,直到居民们正式提交国庆期间游行的申请后才行动起来。2003年9月26日,深圳市政府、南山区政府在南山区招商街道办,与两社区业主代表进行第一次正式对话。10月14日,市政府主持的新方案论证会也有市民代表参加。10月28日,“西通办”组织包括业主代表在内的代表团赴香港考察道路建设情况,特别是地下通道开口设置于居民区附近位置的实例。11月20日,市政府主动邀请原开口附近居民参加环境影响报告书的说明会,宣布顺应维权居民的愿意对原工程方案做出调整(即从原开口调整为东西两开口)。

然而,第一次对话会上,政府官员“要求群众为了国家建设利益作出必要牺牲”的说法,激起居民强烈不满,结果不仅未能弥和分歧,反而激化了矛盾。会后,居民联合给市领导写《公开信》,提出“要依法行政,不要轻言牺牲”。10月28日的赴港考察团注意到,香港的红磡海隧道开口离香港理工大学的教职工宿舍只有50米,这显然是一条十分有用的信息,但并未产生明显的劝服效果。可能的原因是在之后的交流中,政府方似乎并没有特别强调此信息,而参加实地考察的居民代表人数毕竟有限。2003年11月20日宣布调整方案,虽然缩小了原出口,但不得不新增了另一出口,这种挖东墙补西墙的做法,只考虑了尽量减少对原出口附近居民的影响,却没有考虑到因新出口而新增受影响人群的反应,不仅未能息事宁人,反而扩大了事件的规模。

可以看出,这一阶段地方政府的主要策略是:针对维权居民们的实质担忧,尝试包括当面交流在内的各种方式,努力说服居民侧接线工程是安全无污染的。而为了说服那些担心自己可能受影响的居民,地方政府也许并非有意地开放了行政决策过程,并由此开始了解居民的真实意愿和关注所在,知道了之前问卷调查反映出来的对此工程的高支持率并不能代表这些作为利害关系人的居民的真实意愿。政府于11月20日宣布的工程调整方案,显然(至少在政府看来)是对维权居民意愿的一次妥协或者让步。

虽然这一阶段政府说服居民以及与居民协商的努力因为处理不当或考虑不周,未能取得化解矛盾的实际成效,但不可否认的是,开放行政过程,在决策中认真对待利害关系人在参与中表达出来的意愿并努力将之体现在决策中,相比之前行政机关长期以来习惯的“关门决策”方式,仍是实质性的进步。假如没有这一步,很难期待西部通道事件最终能够和平解决。

2.创造性地借助专家论证

在居民发表“自行计算”的结果(即《盲评环评报告》)后,事件的焦点转变为环评报告结论的科学性和可靠性。地方政府对此的反应较为敏捷:迅速组织了环评机构技术人员与居民进行了面对面的“专业”交流。[33]但是,因为出现一个结论迥异的自行计算结果而心存疑虑的居民,很快将对环评单位专业能力的不信任延伸到了行政机关,质疑环保局与环评单位存在利益关系。这不仅仅是因为环保局是环评单位的业务主管单位,而且也因为环保局已经审批通过了环评报告,因而很难再将环评报告结论看成与行政决定无关的纯粹科学问题。[34]在这样的困境下,2004年12月,在国家环保总局和广东省环保局的帮助下,深圳市环保局安排组织了环评报告的“专家复审”:从国家环评报告书评审委员会中“随机抽取”了大气、噪声、环评方面的专家共七人组成专家组,专家组经现场踏勘并听取环评单位的汇报后,对该报告书进行了审查讨论,肯定了项目的环评报告。

2005年4月22日,南山区政府从北大、清华等机构延请到被媒体誉为“国内最为权威”[35]的环评学者,举行了“西部通道深圳侧接线工程环境影响评价问题专家释疑会”,邀请了沿线居民代表出席。专家们认为环评报告符合相关导则和规范的要求,环评结论也是可靠的;并且正面解答了有关两个环评结论迥异的疑问:计算过程正确不等于环境影响评估结论就是可信的,两位“高工”并没有遵循国家环评技术规范(《公路建设项目环境影响评价规范》),使用的公式是错误的,使用的假设条件和取值也有问题,所以才造成其评估结果与环评报告相差甚远。[36]4月28日,深圳市政府法律顾问室拿出《关于西部通道深圳侧接线工程若干问题的法律意见》,指出“接线工程的立项、环境影响评价以及我市各行政主管部门行使的相关审批权限、程序等均符合法律规定”。5月,政府依法对侧接线工程有关情况在沿线各个主要社区进行公示,同时委托深圳大学传播学院再次进行民意调查。6月,工程开始实施,西部通道事件尘埃落定。

如前所述,这一专家复审程序及随后的答疑会在法律上并无直接的明文规定。然而,这不仅是一个合法且正当的选择,并且在当时的情境中还是相当明智的选择。在国家专家库中以随机方式抽取专家,这种做法有效地消除了人们对“专家”业务水平和独立性的可能疑虑;而这样的专家经过复审,确认了环评报告“评价方法和技术路线正确,符合国家有关环境影响评价技术导则的规范和要求,评价结论可信”,[37]显然有着很强的说服力。在居民们对这一专家复审程序的公正性并无疑义的情况下,这些“专家”支持环评报告的结论一出,绝大多数居民的顾虑事实上就可消除。这对于其时如火如荼的居民维权活动来说,起到了釜底抽薪的效果。

(三)西部通道事件成功解决之关键

在西部通道事件的最后阶段,政府用强调其行为合法的方式终结了整个事件。这固然呼应了居民在第一阶段提出的政府“要依法行政、不要轻言牺牲”的主张。但是,值得注意的是,如前所述,从一开始西部通道侧接线工程的审批(包括环评程序)就是符合法定程序、具备形式合法性的,在整个西部通道事件中,政府也在不断地强调这一点,却并未阻止事件的爆发。那么,到了最后阶段,政府再次强调的合法性又有何不同呢?一个可能的解释是,政府在最初阶段所强调的“合法性”与最后阶段所强调“合法性”含义已经有了差别。前者仅仅是遵循了法条要求的“形式合法性”,或者说是消极意义上的“不违法”;[38]最后阶段的“合法性”却不再单纯是形式意义上的“合法性”,因为其时政府(通过开放决策过程和借助专家论证)已经在既定制度框架所允许的空间内以创造性的积极行动回应了民众参与需求,并正面经受住了民众对其决策之科学依据的挑战,其决策(即使仍是最初的内容)因此而具备了实质意义上的合法性(或说正当性)。

西部通道事件成功解决的关键在于政府和居民之间的风险交流获得了成功。在这一事件中,风险交流与公众参与的有效性并非体现在公众参与成功地改变了行政决策,而是体现在原本在很大程度上被排斥在决策程序之外的居民,成功地进入了环境决策程序的核心部分,即传统上被认为公众并无能力(甚至被认为也无必要)真正参与的科学技术争议,并最终通过成功的风险交流而消除了对环境风险的担忧,重建了对专家提供的科学评估和立基于此评估基础上的行政决策的信任,并在这个意义上最终达成了居民—专家—政府三赢的局面:居民安心了,专家最终捍卫了专业知识的权威,政府则成功地表明了决定的正当性。就政府方而言,对公众参与真正持有开放而非打压的态度,是本事件最终以一种创造性方式得以解决成为可能。由于本事件焦点在环评技术之争,因而政府应对策略的关键也在“借助专家”的部分。虽然政府方并未在多次当面的“专业”交流中与居民立即达成“共识”或和解,但其在当时采取的措施确保了其决策的科学性,并未因居民的强有力挑战而动摇。特别是在居民尝试引入第三方机构的正当努力由于意外原因(所请验算专家不具环评资格且声明属个人行为)而不能被既定制度接纳时,政府方面另辟路径,以殊途同归的方式,在事实上采纳了居民这一主张的核心部分,即寻找双方(居民和政府)均信得过的“第三方”专家或专业机构来裁断各执一词的“科学争议”。而从最后阶段的民意调查来看,政府采用“专家复审”程序,的确相当成功地消解了大部分居民对工程污染损及健康的担忧。

真正的交流不应是单向的灌输或教育,而应是双向的互动。[39]就本文一开始提出的问题而言,西部通道事件的成功经验中,最值得关注的是:居民不仅以行走在合法性边缘的方式[40]成功地引起了政府的重视并在此基础上与政府官员展开了实质性对话,而且还成功地跨越了专业门槛,就环境影响评估与专业技术人员展开了实质性“对话”。其中,“自行进行计算的”两位退休高级工程师,也许是一个难以在其他环评争议中复制的偶然因素。但是,当居民们开始求助于他们信任的“第三方”专家(清华大学的教师和博士后)时,却是在有意无意中找到了一条真正跨越专业门槛以保障自己参与权的、可普遍适用的方法:一方面,这仍是一种所谓“以专家对专家”或说“同行审议”(peer review)的方法,因而专业知识门槛不会成为对话和交流的障碍;另一方面,作为外行的公众,通过选择或认可自己所信任的专家,确保了自己即使在专业争议面前也并未放弃就涉及自身权益的事务做出判断和决定的权利。

五、拓展讨论:跨越专业门槛的风险交流与公众参与何以可能

(一)风险、交流与信任

西部通道事件中,从一开始,居民的共同担忧就集中在侧接线工程完成后必然会产生的废气排放是否会危及自己的健康这一问题上[41]居民聘请的代理律师在致市委书记的《律师函》中称,这其实是“令业主们不安的根本问题”,只要“政府所依据的环评报告是科学公正的,我可以代表三个社区表态,绝不无端无理纠缠,坚决支持尽快开工”。这是一种典型的风险意识。

虽然到目前为止,研究者们对“风险”(risk)概念的界定还众说纷纭,但是,各种风险定义均不会否定的是:风险是一种不利后果发生的可能性。而现代社会中,

成为风险管理对象的“风险”,通常是“人为风险”,即它是人类行动或者决定的伴随后果。现代复杂社会中,一个经常出现的现象是风险制造者与风险承受者的分离,用卢曼的话来说就是:一个人往往会成为“别人风险决定的受害者”。[42]食品安全、环境风险领域均有大量此类实例。这种不公平、不正义的现象必然激起“受害者”(或自以为受害者)的抵抗。

西部通道事件的起因正是如此,西部通道工程的决策过程中,不利环境影响后果的承受者,即此事件中站出来“维权”的居民们,实际上是(或至少是自认为)缺席了。然而,这些居民们是侧接线工程所伴随的环境风险的承受者,这是一个无法遮掩、不容否认的现实。对这一现实的意识,使居民们有了参与相关决策过程、了解相关决策信息并且表达自身愿意的强烈动机。在这个意义上,可以说利害关系人的“维权”行动是风险交流与公众参与持续运作的动力机制。

民主制下,风险规制机构应当顺应公众的需求、符合公众价值观念,这为居民参与包括风险交流在内的风险规制活动提供了正当性。然而,公众参与具有正当性这一规范观念并不能改变风险交流关系中专家在科学知识方面的优势地位。西部通道事件中就环评而展开的多次“对话”,实际也显示出,大多数居民即使在多次与专业人员“对话”之后也仍然不明白环评专业人员对模型公式的建构、变量指标的选择和具体的计算过程等技术性内容。作为利害关系人,他们不需要任何专家的帮助,就“天然”地能够知道,那些复杂难解的专业技术过程的结果与其切身利益息息相关,因而不再被“专业对话”拒之门外对他们而言具有极其重要的意义。

但是,西部通道事件在验证了专家与大众之间的知识鸿沟存在的同时,也证明了这一知识鸿沟并非无法跨越。[43]原因是,现实生活中的专家们并不是一个与公众完全隔离的封闭群体——作为“诚实的代理人”,[44]专家既可为规制者服务,也可为被规制企业、利害关系方或一般公众服务。居民们的风险意识不仅是他们在不完善的法律框架下寻找尽可能参与途径的动力,也是促使其自发地寻找自己信任的专家的动力。就此而言,风险交流的关键其实不在于“教育”外行公众理解专业技术问题,而在于建立和维持对专家的“信任”。[45]

现实经验告诉我们,专家并不总是诚实、可靠和负责的。那么,如何保障“专家”的可信度就成为一个不可回避的问题。[46]在此,需要特别强调的是,在现代复杂社会中,外行公众对于自己所选择的专家的“信任”,通常并不是传统熟人社会里因为彼此熟悉、互相了解甚至相亲相爱而生的信任,而是陌生人之间以抽象制度为前提的信任,即卢曼所谓的“系统信任”[47]。而吉登斯指出,“专家系统”正是建立这种系统信任的两大机制之一。[48]

(二)补充说明:完善相关制度的必要性

一般而言,法律制度可以发挥增进信任的作用,特别是通过实在规范或治理结构形成的激励机制和以各类法律责任为表现形式的约束机制,可以构成信任的基础。[49]具体到“专家系统”,可以说,没有什么法律制度能够保证将所有外行参与人在有效决策所需的时效内变成专业人士。但是,在法律制度上保证所有的参与人在有疑虑时可以方便地依靠自己信任的专家,这是有可能的。

虽然西部通道事件的最终解决表明,在不完备的现有规范体系中,行动者仍有努力扩展参与空间推动良好风险交流的可能性,但是,这一点不能被理解为,完备的法律规范是不必要的。不完备的规范体系欠缺足够明确的行为指引和(特别是对行政机关而言)有时是必要的规范约束,使得行动者努力扩展参与空间推动风险交流的过程从根本上说属于试验性的,始终伴随着“失控”或“失序”的风险。

事实上,群体性事件声名不佳,因为一般认为聚合起来的人群很有可能成为被非理性情绪或激情所左右的“乌合之众”,而现实中也不乏最初和平合法的群体抗争最终失控演变为暴力冲突的事例。西部通道事件全过程避免了暴力冲突,是居民和政府双方努力的结果。一方面是居民在知情较晚、未能及时获得相关信息而不可避免地对政府产生不满和怀疑的情况下,仍然避免了过激反应,始终坚持以理性方式提出诉求,在坚持以合法方式表达意愿的同时,还创造性地提出解决问题的方案,如引入第三方专业机构的主张。另一方面是政府在各种压力下及时改变了应对策略,特别是改变了不及时公开信息、公众参与流于形式的状况,对居民的合法诉求表示了足够的尊重,并且基于与居民的风险交流而积极采取实际行动,对居民的真实关切给予了有效回应,包括采取种种“法无明文”规定的行动,特别是事件后期的专家复审、专家释疑、民意调查等。若非如此,很难想象西部通道事件将如何收场。因此,必须清醒地意识到,在风险规制领域,法律制度“不是不相干的”,[50]要认真对待将西部通道事件的成功经验制度化的可能性。

(三)西部通道事件解决之道的制度意涵

立基于上述理论探讨和西部通道事件中公众跨越专业门槛实现有效的交流和参与的经验,在此,尝试提出一些构建相关制度时应当考虑的关键要素。

1.保障公众的参与机会

公众参与的根本性先决条件是开放透明的行政决策程序。西部通道事件中,最终对解决争议起到了关键作用的“专家复审”只是整个行政程序的一个组成部分,而对于整个行政程序来说,开放参与机会、公开相关信息都是建立和维持民众信任的关键。[51]

如前所述,深圳西部通道事件的爆发,与早期信息公开不够及时、程序不够透明有着直接关系,侧接线工程环评相关疑虑的消除和争议的理性解决与政府超越形式合法性的要求开放行政过程并反复与居民交流的努力是分不开的。可以说,假如地方政府能尽早主动公开项目相关信息,特别是居民关心的环保信息,并且在公众调查时真正注意调查对象的代表性,使利害关系人能有机会尽早表达其意见,甚至仅仅是在居民维权活动早期就积极回应,以公开透明的方式赢取信任而不是对之以官僚主义的漠不关心,则后来规模如此之大、持续时间如此之长的居民维权活动有可能根本不会发生。事实上,决策早期公众参与流于形式已经被公认为近年来我国环境群体性事件中的共同原因,[52]而环境影响评价中公众参与“越早越好”在法学研究者中也已成共识。[53]

相比其他同样说明公众参与重要性的环评争议事件,西部通道事件对于完善我国当前公众参与制度的独特意义在于,它揭示了风险规制涉及专业知识并非将作为外行的一般公众排除在决策程序之外的可靠理由。

2.保障专家的可信度

参与机会的保障固然是重要的,但这只是为公众有效参与和交流提供了必不可少的前提条件,更为重要的是要进一步明确,获得了参与机会的外行公众何以能够跨越专业门槛实质性地参与所谓的专业之争。如果说西部通道事件的爆发显示了前者(保障参与机会)的重要性,其解决之道则表明了后者(公众借助其信任的专家跨越专业门槛)的现实可能性。后者的关键,如前面讨论所揭示的,就在于建立和保障公众对专家的信任:当能够信任作为“诚实代理人”的专家时,作为外行的公众就可以借助专家的专业知识跨越专业门槛,就利害攸关的事务作出判断,并基于此判断实质性地进行风险信息交流,从而能够有效地参与相关风险决定的作出过程。

根据著名的信任不对称原理(the asymmetry principle,意谓信任易于丧失而难于重建),[54]尽量减少疑虑和不信任发生的机会,相比在信任被破坏的情况下再去重建信任,应是更明智的选择。但是,西部通道事件经验事实上更多的是关于纠纷已经发生、信任已经受到损害的情况下应如何处理的问题。考虑到前述既有规范制度的不足,应当庆幸的是,在西部通道事件中,当环评“科学争议”出现时,居民们并没有简单地宣称要以“自己人”的计算结果为准,而是理性地提出,由争议双方之外的“第三方”就争议问题给出裁断。居民们并没有机会完整地描述他们心目中值得如此信赖的“第三方”应该是什么样的。但从居民们对政府决策及其所依据的环评报告的质疑以及最终对政府启动的专家复审程序的接受来看,至少专家的专业性(专业能力)和中立性(利益无涉)等因素对于居民对专家系统的信任而言是至关重要的。

第一,专家的专业水平。环境影响评价是一项需要运用专业知识的工作,专业机构的技术人员理当拥有令人信服的专业能力水平。西部通道案件中,政府一开始就宣称环评单位及其负责环评报告的技术人员是具备了国家规定的环评资质。但是,在争议已经发生的情况下,这一“官方”说法并没有消除居民对该机构及机构人员专业能力的怀疑。从他们后来选择了清华大学的教师和博士后的行动来看,比起经国家行政机关核定这一“官方认可”的资质,他们更倾向于像知名高校这种有良好“口碑”和较高“声誉”的专业机构。这反映出在居民的期待中,作为争议裁决者的专家应当不是简单的具备国家规定的“资质”,还应具有超出行业平均水平的较高“权威”。而政府方也意识到了这一点,在后来的交流中,地方政府也反复强调,环评报告的专家评审组包括了来自北京大学、中山大学的环评专家。

第二,专家的利益无涉。环境影响评价作为行政许可程序的一个环节,属于所谓的规制科学(regulatory science),[55]其与一般作为纯粹学术研究的科学的不同是它存在于规制过程之中,政策导向性强,这意味着其结论与现实利益调整直接相关,因此无法避免成为利害相关方争夺和利用的对象,相应地,也难免被怀疑或指责为不客观和不中立。[56]西部通道事件中,居民多次以环评单位是深圳市环保局“直属事业单位”而指责环评单位与行政审批单位存在利益关系,而政府方被迫反复解释环评单位是独立核算的事业单位,与环保局之间只是业务主管关系而无利益关联。但, 这种说法显然未能说服居民基于生活经验而作出的“利益关联”判断,甚至在省环保局的行政复议书明确认定深圳市环, 保局, 与环评单位并不存在《环境影响评价法》第19条规定的利益关系之后,仍有居民在网上发贴坚称:“存在利益关系是事实。”[57]

西部通道事件中,政府从未公开否定居民有关“第三方机构”进行环评以裁断环评争议的提议,其随后启动的“专家复审”程序,从上述信任保障要素来看,在很大程度与居民的这一提议是相通的:复审专家全部从“国家专家库”中“随机抽取”,在专业能力和利益无涉两方面均满足了居民的期待,事实上也并无居民对这些复审专家的专业能力、中立性和评审结论表示异议。[58]就此而言,这一成功的尝试,不仅值得其他地方政府效仿,而且也值得下一步完善公众参与及风险交流相关制度时借鉴。

需要补充指出的是,西部通道事件中,居民提议的“第三方环评”未能实现,并不妨碍居民最终接受了政府组织实际实施的“专家复审”。这一事实的制度意涵是,明确前述制度要素比起规定具体制度设计方案更加重要,因为满足前述保障性制度要素的具体方案并不是唯一的。只要具备了上述关键要素,即开放公众参与机会并满足专家的专业水平和利益无涉要求,具体的实施方案完全可以允许因时、因地制宜的探索和试验。

结语

在风险规制过程中,确保有效的风险交流与公众参与并非没有代价。[59]但是,面对一个不断工业化、专业化和科技化的社会,风险交流已经成为各国政府在环境保护、食品安全、职业健康等风险规制领域里难以回避的任务。早在20世纪80年代,研究者们即已指出,[60]良好的风险交流除了具有启蒙、知情权、态度改变等功能之外,还具有公共涉入和公众参与功能。西部通道事件不仅验证了风险规制者面对的往往并非纯粹的科学问题而同时也是多元参与的民主治理问题,而且还表明了,在这样一个科学与政治交织的领域里,有效的风险交流不仅十分有必要,

而且也具有现实的可能性。

本文认为,西部通道事件这一中国本土案例,为行政官员——居民之间的互动实践提供了一个具有代表性的样本,可以帮助我们更好地理解风险规制中公众参与程序和民众与专家在共同进入同一行政决策过程时进行风险交流的可能性。为了展示这一点,本文以解剖麻雀的方法透视分析了这一事例,通过总结该事件的两大争议焦点(第二部分)、分析既定规范给定的行动空间(第三部分)和行动者创造性实践(第四部分),揭示了其成功经验并指出了关键所在。在此基础上,结合风险交流理论分析论证了这种成功经验从可能性转变为现实性所需要的保障性制度要素(第五部分)。

近年来,我国与风险相关的公共决策有不少遭遇争议甚至激烈抗争,一些(如什邡和启东)甚至局部失控而引发暴力冲突乃至社会骚乱,而许多地方政府的应对方式也明显“乱了章法”:早期对群众诉求和主张不理不睬,矛盾激化升级后又匆忙收回原本“合法许可”给企业的项目,由此不仅损害了政府的公信力,还“培育”了“不闹不解决、小闹小解决、大闹大解决”的社会心态。凡此种种,既暴露出实证法上公众参与制度框架的种种缺陷,也暴露出政府风险交流策略和行动的种种不足。在此背景下,本文对于西部通道事件中风险交流与公众参与的经验研究和探索因此具有重要的参考意义。就此而言,也可以说,正因为中国现行风险交流与公众参与法律制度还有待完善,西部通道事件的成功经验才如此难能可贵,而各类行动者的实践智慧才特别值得认真对待。

本文集中关注对个案经验的观察和分析,在此无法构建一个无所不包的风险交流与公众参与制度体系,甚至也无法构建一个完整的、作为风险交流制度组成部分的专家制度体系。本文只希望通过面向真实世界的个案研究,彰显理想的风险交流与公众参与制度所不应忽略一种可能性以及保障这种可能性的关键制度要素。首先是因为这种可能性是很容易被书斋里的“沙盘演练”所忽略的。前面对现有相关研究的综述也表明,这种可能性在当前的确是在很大程度上被研究者忽略了。其次是因为个案的意义并不能被过分夸大。西部通道事件的成功解决,的确具有虽然有限却又十分重要的制度意涵,在缺乏保障性制度的明确指示和约束的情况下,很难保证这一个案中的成功经验能在其他类似事件中得到借鉴。这就是为什么本文在第五部分对保障性制度要素展开讨论的原因。但是,若要构建完整的风险交流与公众参与制度体系,还需要更多研究工作。

最后,本文采取了“讲故事”的方法来描述西部通道事件过程,但理论上这个故事可能有千万种讲法,事实上这个故事也有着许多个版本。但无论哪种讲法、哪个版本,对原始材料的整理和取舍都是必不可少的。为了集中于本文所关注的问题,本文不得不放弃了许多可能很有价值的信息,比如,媒体在事件进程中的作用和我国中央环境行政机关对地方政府相关决策的影响。这些都是很值得研究的课题,但是,只能留待后续的研究了。

注释:

*感谢北京大学环境与能源学院栾胜基教授、北京大学法学院沈岿教授、南开大学法学院宋华琳副教授、北京大学深圳研究生院在读研究生曾盈盈和匿名审稿人对本文初稿的阅读和评论。本文为国家社科基金项目(13BFX032)和深圳市社科项目(125A071)的阶段性成果。

[1]贝克所谓“人为风险(human—made hazards)”或吉登斯所谓“人造风险(manufactured risk)”均强调了现代风险的“人为”特征。

[2](德)贝克:《风险社会》,何博闻译,译林出版社2004年版,页22—31。

[3]例如,何小勇、张艳娥:“风险社会视域下科学理性的悖论与超越”,《科学进步与对策》2009年第4期。

[4]例如,王锡锌、章永乐:“专家、大众与知识运用——行政规则制定过程的一个分析框架”,《中国社会科学》2003年第3期。

[5]代表性的宣示,例如,十届人大二次会议上的《政府工作报告》指出:“坚持科学民主决策。要进一步完善公众参与、专家论证和政府决策相结合的决策机制……”。类似地,国务院发布的《全面推进依法行政实施纲要》第11条规定建立健全公众参与、专家论证和政府决定相结合的行政决策机制。实行依法决策、科学决策、民主决策。”

[6]美国的主流观点,请看 National Research Council,“Risk Assessment in the Federal Government: Managing the Process”(1983)。欧盟的主流观点,请看 European Commission,Communication on Precau- tionary Principle (2000—02—02): http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/library/pub/pub07en.pdf.

[7]Paul Slovic,“Risk Perception”,236 Science,280(1987).

[8]自风险分析和管理研究自20世纪70、80年代兴起以来,已有不少研究者注意到专家与大众知识的差异,但早期文献比较强调的是大众的不理性可能“胁制”科学,即使强调公众参与,也主要是从民主价值(而非知识贡献)角度考虑。后来,在很大程度上归功于如Paul Slovic为代表的风险认知研究,研究者们才开始尊重大众在智识方面的贡献,由此批判专家的傲慢。可参见:W.Leiss,“Three Phases in the Evolution of Risk Communication Practice”,545 ANNALS AAPSS 85—94(1996),B. Fischhoff,“Risk Perception and Communication Unplugged: Twenty Years of Practice”,2 Risk AnaLysis 137—145(1995)。

[9]美国法学界代表性文献,可参见:Cass Sunstein,Laws of Fear: Beyond the Precautionary Princi- ple, Cambridge Univ. Press 2005,pp.35—49、126—31。中国法学界代表性文献,可参见王锡锌、章永乐:“专家、大众与知识运用”,《中国社会科学》2003年第3期。

[10]例如,Wendy E. Wagner,“The Science Charade in Toxic Risk Regulation”,95 Colum. L. Rev 1613(1995).

[11]例如,Dick Taverne,“Let,s Be Sensible About Public Participation”,432 Nature 271(2004).

[12]事实上,笔者认为,即使承认在客观上“事实负载价值”、“科学会被政治化”,也并不意味着我们必须从概念上放弃二分方案。

[13] 《深港西部通道接线工程环境影响报告书》、《深港西部通道深圳侧接线式程方案调整影响报告书》及其《专家评审意见》和环保部门的深环批函[2003]311号和深环批函[2002]101号批复。

[14]主要包括市政府大量印发给居民的《关于西部通道深圳侧接线工程若干问题的法律意见》和《关于环评报告几点疑问的说明》等。

[15]主要包括《公开信》、《律师函》、《复议申请书》、《业主大会情况通报》等。

[16]主要包括曹筠武:“流产的第三方环境测评”,载《南方周末》2004年11月25日;方常君:“深圳西部通道侧接线工程环保问题走上网络”,载《南方都市报》2005年5月5日;陈善哲、金城:“深港西部通道接线工程环评事件调查”,载《21世纪经济报道》2005年5月16日等。

[17]主要是深圳房地产信息网业主论坛、凯迪社区猫眼看人论坛等相关网贴。特别是居民代表匿名发表的“对话会记录”、居民代表施泽康和钱绳曾实名发表的《盲评环评报告》和环评师栗苏文实名发表的《深港西部通道对话会后不得不说的N个问题》。深圳新闻网和人民网房产频道等曾设有深圳西部通道事件专题栏目,吸引了众多网民参与讨论,但链接已不可用。

[18]包括两位专家和一位前政府官员。未访谈居民的理由是:网络论坛中数位活跃居民在事件进行中持续发贴,已经提供了比访谈更全面而且动态的信息。

[19]据估计,比起不建,建西部通道对过境车辆分流深圳同期空气污染物排放总量可减少21%。见于深圳市环境保护局《关于〈深港西部通道接线工程环境影响报告书〉的批复》(深环批函[2002]101号)。

[20]当时,工程方案已经因为“民众反应强烈”而从最初的“全高架方案”调整为“从环保角度来看更可取的”、增加半敞开路段的组合方案,后进一步调整为增加全封闭路段的组合方案。地方政府在事件过程中曾反复强调,侧接线工程方案公布前的这两次调整已经表明政府并非不重视环保,也非未“听取民意”。但是,并无证据表明参与维权的居民早已了解此工程方案的具体信息。

[21]即使注意到专家和一般公众参与的不同,通常也只是对专家参与作出特殊规定,并仍将这些专家参与的特殊规定放在“公众参与”项下。例如,《环境影响评价公众参与暂行办法》的有关规定,将调查公众意见和咨询专家意见并列为“公众参与的组织形式”。

[22]《广东省建设项目环境保护管理条例》第17条。

[23]《关于西部通道深圳侧接线工程若干问题的法律意见》。

[24]后来颁行的《环境影响评价公众参与暂行办法》在这两方面都有改进:既规定了分三阶段的信息公开要求,也规定各种公众参与形式的具体要求。

[25]“我提到过‘原则、政策和其他种类的标准’。大多数时候我用‘原则’这个术语来指所有不同于规则的标准。” Ronald Dworkin,“The Model of Rules”,35 U. Chi. L. Rev.(1967). p.22.

[26]《关于西部通道深圳侧接线工程若干问题的法律意见》。

[27]Lochner v. New York,198 U. S.45(1905).

[28]对此不确定性不可作绝对化的理解。主张法律不止是规则,也包括原则的法理学家德沃金曾经指出,在反对理由不存在或不强大时,原则对于案件的结果也可以是决定性的。Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously,Harward University Press 1978,p.26.而另一法学理学拉兹则进一步认为,这并非例外,因为在有些法律领域,比如官员的行为规范,主要是由原则而不是规则调节的。Joseph Raz,“Legal Principle and the Limited of law”,81 Yale Law J ournal 841(1972).

[29]一般认为,行政法上“无法律无行政”原则是对侵益行为的严格限制,行政机关的授益行为则可适当放松此限制。

[30]2008年修订时,删除了此条并代之以:“(第17条第1款)新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施,

应当依法进行环境影响评价。”这意味着水污染项目的环评,公众参与部分直接适用2002年《环评法》相关规定。

[31]西部通道事件中,环评是为政府是否批准侧接线工程的施工而提供信息,也就是说环评是整个建设项目许可的一个环节。虽然事件的焦点只在环评中的参与,但整个建设项目许可过程中的信息公开与公众参与(特别是利害关系人参与)的相关具体规定也并不完备。

[32]随后,二人声明其提交的验算结果未经清华大学环工系学术委员会的讨论,因此该验算结论只能代表其个人意见。参见曹筠武:“流产的第三方环境测评”,载《南方周末》2004年11月25日;并可参见陈善哲、金城:“‘深港西部通道接线工程’环评事件调查”,载《21世纪经济报道》2005年5月16日。

[33]这里有一个值得考虑的因素是,深圳市早在《环评法》出台之前就已经实行了环境影响评价的技术审查与行政审查相分离的制度,因此深圳市环保局对于此“科学争议”,立场相对超脱。

[34]对话会上,当环评技术人员称自己并非“政府”时,一位居民如此回应:“你们做(的)环评是做为政府行为的基础,你对社会要(负)责任”。《深圳西部通道沿线业主与政府的对话——4月10日南山对话会精彩片段》http://202.108.59.80/ltphp2/topic.php?forumid=57&filename=f_1285。

[35]陈善哲、金城:“‘深港西部通道接线工程’环评事件调查”,载《21世纪经济报道》2005年5月16日。

[36]参见《深港西部通道对话会后,不得不说的N个问题》及网上对此贴的回应。http://szbbs.sznews.com/viewthread.php?tid=163223extra=&page=1。

[37]《关于环评报告几点疑问的说明》。

[38]即在公众参与相关法令规定已臻完善,行政机关亦不应止步于满足法令要求的、消极“不违法”,同时还应基于解决问题等现实考虑而超越法令要求“积极运用”公众参与。请看,叶俊荣:“环境影响评估的公共参与:法规范的要求与现实的考虑”,载叶俊荣:《环境政策与法律》,中国政法大学出版社2003年版,页186—218。

[39]National Research Council, Improving Risk Communication,National Academy Press 1989, p.21.

[40]在中国,群体性抗争如采取游行示威等方式往往面临“合法性困境”。请看应星:“草根动员与农民群体性利益的表达机制——四个个案的比较研究”,《社会学研究》2007年第2期。

[41]正是这一点,导致部分居民在与政府的交流中,提出显然很难被接受的替代方案,即项目改道或停建,但这并不意味着(像有的评论者所说的那样)提出这些主张的居民是“不理性的”。因为假如居民们自己的“专家”评估结果(而不是《环评报告》的评估结果)没有被否决而是被确证的话,停建该项目也不能被指为“非理性”的决策。

[42]Niklas Luhmann, Risk, A Sociological Theory (trans. by Rhodes Barrett), Walter de Gruyter,1993.亦可见Georg Kneer,Armin Nassehi:《卢曼社会系统导引》,鲁贵显译,巨流图书公司1998年版,页236。

[43]事实上,“风险规制中专家角色与公众参与并不像初看起来那么对立”。金自宁:“风险规制中的信息交流及其制度建构”,《北京行政学院学报》2012年第5期。

[44](美)小罗杰?皮尔克:《诚实代理人》,李正风、缪航译,上海交通大学出版社2010年版,页16—20。

[45]P. M. Sandman,“Responding to community outrage: Strategies for effective risk Communication”,America Industrial Hygiene Association 1993.

[46]H. Otway &. Wynne,“Risk Communication: Paradigm and Paradox”,9.2 Risk Analysis,141—145(1989).

[47]卢曼强调现代社会里的这种对系统的信任不同于基于“经验到的、以传统为保证的、邻近世界上”的传统信任(对人格的信任)。(德)尼克拉斯?卢曼:《信任:一个社会复杂性的简化机制》,瞿铁鹏、李强译,上海世纪出版集团2005年版,第六章和第七章,页41—51。

[48]另一机制是脱离了特定时空场景的交流媒介,如货币。(英)安东尼?吉登斯:《现代性的后果》,田禾译,译林出版社2000年版,页6—8。

[49]张维迎:《信息、信任与法律》,三联书店2003年版,页12—13。

[50]“法律也并不是不相干的,因为法律框架和法律对话总是在创造技术风险决策的环境。”(英)伊丽莎白?费雪:《风险规制与行政宪政主义》,沈岿译,法律出版社2012年版,页20。

[51]有研究表明,信息公开和公众参与对于促进专家及专业机构的独立性和中立性也是有助益的。王锡锌:“我国公共决策专家咨询制度的悖论及其克服——以美国《联邦咨询委员会法》为借鉴”,《法商研究》2007年第2期。

[52]例如:郭巍青、陈晓运:“风险社会的环境异议——以广州市民反对垃圾焚烧厂建设为例”,《公共行政评论》2011年第3期;陶鹏、童星:“邻避型群体性事件及其治理”,《南京社会科学》2010年第8期。

[53]汪劲:“环境影响评价程序之公众参与问题研究”,《法学评论》2004年第2期。

[54]Paul Slovic,“Perceived risk, trust and democracy”,13 Risk analysis 675(1993).

[55]Sheila Jasanoff,“Procedural choices in regulatory science”, Technology in society 17.3(1995):279-293.

[56]David Michaels and Wendy Wagner,“Disclosure in Regulatory Science”,302 Science,2073(2003).

[57]http://bbs.szhome.com/commentdetail.aspx?id=10119761.

[58]在“专家复审”之后,居民们公布的《业主大会公示》以及部分业主表示仍然不满的网上言论,均不再提及废气排放超标问题,而转向绿化带面积和高架桥部分噪音污染等议题。

[59]典型的代价是时间上的花费。参见Thomas O. McGarity:《风险规制中的公众参与》,载金自宁编译:《风险规制与行政法》,法律出版社2012年版,页230。

[60]Covello,Vincent T.,Detlof von Winterfeldt,and Paul Slovic.“Communicating scientific information about health and environmental risks: Problems and opportunities from a social and behavioral perspective.” Uncertainty in risk assessment,risk management, and decision making. Springer US,1987,pp.221—239.

金自宁,法学博士,北京大学深圳研究生院副教授。

来源:《中外法学》2014年第1期。